Advances in Psychology

Vol.3 No.6(2013), Article ID:12650,8 pages DOI:10.12677/AP.2013.36053

The Origin of the East-West Differences in Self

1Key Laboratory of Behaviour Science, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing

2University of Chinese Academy of Sciences, Beijing

Email: shiyy@psych.ac.cn

Received: Oct. 21st, 2013; revised: Oct. 25th, 2013; accepted: Oct. 30th, 2013

Copyright © 2013 Yuanyuan Shi. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT:

The formation of self is constrained by the times and social development, and linked to different social and cultural structures. Recently, the difference between Chinese and Western self is a hot issue in cross-cultural psychology. In this article, we tried to illustrate how the East-West differences in the self are originated from the progress of Chinese and Western civilizations, and traced back to two types of philosophical thinking: “unity of heaven and human” and “subject-object dichotomy”. We first discussed factors that could influence people’s self, specifically, the differences in natural economic structure, physiological structure, language and words, myths and legends etc. Then, when it comes to the world view, we discussed different views of human nature and practice. Family-based agricultural culture gives the Chinese people a strong ethical idea, for example, in the ancient China, society, as the extended family, laid a strong foundation for the relationships among people and for the ethics to regulate people’s behaviors. It limited Chinese individuality, personality and creativity. In contrast, Western civilization has gained from the business culture of an autonomous self. They struggled with the natural environment. The way of thinking, “subject-object dichotomy”, nurtures a special personality and intelligence, which is also the basis for the development of science and law system in the West.

Keywords: Self; Cross-Culture; View of World; Unity of Heaven and Human; Subject-Object Dichotomy

中西方自我差异溯源

施媛媛1,2

1中国科学院心理研究所行为科学重点实验室,北京

2中国科学院大学,北京

Email: shiyy@psych.ac.cn

摘 要:

自我的形成受到时代和社会发展的影响和制约,与不同社会文化结构相联系。中西方自我的差异是近年来文化心理学的热点问题。该文从中西方文明发展进程中追溯中西方自我的差异,探讨了东西方不同的自然经济结构、语言文字、神话传说、世界观、人性论与实践论、生理因素等。研究发现,家庭本位的农耕文化使得中国先民“天人合一”的思想有浓厚的伦理蕴意,作为家庭扩展的古代社会以人伦礼教规范人们的言行,强化了关系取向的自我的同时,也禁锢了个性与创造性。西方文明从工商文化中获得了一种独立自主的自我,在自然环境斗争的过程中,“主客二分”的思维方式赋予了先民个性与理性,以此为基础发展了西方社会的科学技术与法律制度。

收稿日期:2013年10月21日;修回日期:2013年10月25日;录用日期:2013年10月30日

关键词:自我;跨文化;世界观;天人合一;主客二分

1. 前言:跨文化视野下自我差异

自我是人格的核心,也是心理学研究的基本问题。对自我的研究不但涉及到与自我相关的注意、认知和行为规范,还包括动机和情绪,几乎与整个心理学的研究领域都相关联(Leary & Tangney, 2003)。自我是文化的产物,自我和文化是相互构建的(Kitayama & Park, 2010; Kitayama & Uskul, 2011),近三十年来文化心理学的一个基本发现就是东西方文化下个体的自我存在根本性的差异(Markus & Kitayama,1991)。

在Markus和Kitayama (1991)将文化变量引入自我的理解之中,把东西方自我的特点、以及与认知、情感、动机、行为等关系进行了理论概括,提出“独立我-互依我”二元结构,将自我的研究推向一个新的阶段(杨宜音,1999)。根据这种二元结构模型,西方文化下的个体拥有“独立我”(independent self),他们视自我为独立的实体,强调自我的独特性(Choi & Choi, 2002)和效能感(Kitayama & Markus, 2000)、自我与社会背景的分离等。他们更注重个人价值,追求个体成就,更多地进行自我肯定(Heine, Lehman, Markus, & Kitayama, 1999),很少受到情景的影响(Kanagawa, Cross, & Markus, 2001)。与西方人“独立我”不同,东方文化个体拥有“相依我”(interdependent self),强调自我与周围环境相互依存、个体和他人之间的相互协调,“与自我相联系的他人”在自我中占有重要的地位,自我更多的是镶嵌于社会关系中的。具有互依自我的人会有更强烈的归属感(Cross, Liao, & Josephs, 1992),社会生活目标更多是协调并支持他所在的群体,精力更多是放在传统文化和分享行为上,强调自己对社会及他人的责任而较少提到自身权利(Hong, 2001),矛盾冲突常常发生在群体间而不是个体间的斗争(Triandis, 2000)。

中国是东方文化的发源地之一,也是东方文化的典型代表。因此,中西方自我的差异很大程度上可以从东西方自我的差异中反映出来。除了上述一般性的差异外,中国人的自我有其独特性。中华民族在长久的历史中受儒家、道家、佛家思想的多重影响下,形成了群己合一、天人合一、忘我无我的自我(潘志然&崔红,2004)。以群际关系为中心,中国人的“自我”是在社会情境的启动和价值取向等因素影响之下,经由相互交织的“关系化”与“类别化”双重过程形成的“我们”(杨宜音,2008)。在费孝通“差序格局”(费孝通,1947/1985)概念的基础上,香港学者杨中芳注意到自我边界的可收缩性,指出中国人的自我是以“个我”为圆心,由形形色色的“小我”和“大我”组成的同心圆(杨中芳,1991a,1991b,2009),“个我”指仅以自己的身体实体为界限的“我”,而最大的圆圈可以容纳宇宙万物时,也是古代中国人一向推崇的“天人合一”境界,“民吾同胞,物吾与也”(张载,《正蒙∙乾称篇》)的境界。由“个我”变为“天人合一”的“大我”,就是“我”的心路发展历程,要完成这个历程其间要经历漫长的道德修养过程(汪凤炎,2004)。

由上文可知,中西方自我差异的核心在于自我究竟是独立于社会情境的还是与社会情境相联系的。为什么中西自我存在着如此显著的差异?从中西方文明发展的源头来看,自我的形成受到自然环境、劳动方式、语言文字习惯等多种因素的影响,并在东西方文化长期持有的不同世界观、人性观、实践论的熏陶渐染下得到巩固。此前已有研究从地理环境(高飞&乐诚,1994;汪德华,2011)和文化任务(Kitayama & Uskul, 2011)等方面对此进行了阐释,但是都只探讨了部分原因,尚未有研究基于人类历史长河、从人类意识的发展轨迹的各影响因素中全面而系统地寻找答案。鉴于此,本文对“自我”在不同文化语境下的演变进行全方位的梳理,继而揭示中西方自我差异的根源和历史演变。

2. 自然环境与经济形式因素

中华文明地理位置上远离世界其他的文明中心,在这片地大物博的封闭基地中,中华民族在漫长的历史演进过程中始终保持着统一性和整体性,以及强大稳固的拒异性与排他性(王祥云,2005)。依托着得天独厚的自然环境,中华名族在长江黄河流域发展出了自己的农耕文化,亚细亚式的农耕方式通过精耕细作的小规模手工劳动使居民达到生活的基本自足。中国先民人与人、人与环境的关系依靠着血缘和地缘的双重纽带得到稳固,家庭作为最基本的生产单位、最基本的社会单元的地位便长期保持下来。以家庭为核心,在伦理上要求个人利益服从或适应家庭乃至社会群体的意志与利益,为家族和宗族负责。因而很多研究者将中国文化的特征归结为“家庭本位”(或称为“家族本位”)。此外,农耕经济中必不可少的水利灌溉系统的兴建、使用和其他大型公共工程的建设都离不开大规模的集体劳动,这需要借助于一个强有力的政府统一调度和控制方能顺利实施,这就为东方式的权威主义和专制制度的滋生提供了土壤。由此,从地理环境和劳动方式、经济形势上,中国的自我从“我”到“家”到“国”的同心圆结构已初具规模。

作为西方文明源头的两希文明地处地中海地区,土壤贫瘠、气候不适宜粮食作物的生长,很难形成完全自足的农业经济,但适宜发展畜牧业、渔业和向海外的迁移与征服。开放的地理环境铸就了古希腊人强悍、勇于开拓进取又兼容并蓄的开放型文化性格,也造就了西方将人与自然对立区分的思维模式。在地中海地区特殊的海洋地理和周边环境下,各行各业专业化,工商业和航海业飞速发展,出现了相对集中的商品生产和经营中心,建立起了一系列独立的城邦。不同氏族、胞族的成员杂居在一起,打破了家庭作为独立生产的传统体制,强调个体的自由、权利和独立意志,家庭与个人是一种暂时的关系,淡化了个人对家庭的责任与义务。西方海洋文化所孕育出来的社会精神,使西方人形成一种个人为中心的价值取向,个人的生存和发展,皆由己而为,每个人要对自己的行为负责。同时,多方向、多民族共生的富于变化的文化聚合,陶冶了希腊民族崇尚民主自由和个性独立的基本性格(徐行言,2004)。

3. 语言文字因素

环境作为一种横向决定因素,奠定了文化的基础,而文化的发展衍化,还有赖于纵向因素——语言文字。作为一个文明最伟大也是最重要的发明,语言文字具有稳定性,其基本模式(如语法规则和文字等)可以伴随着文明遗址存在下去而不发生根本的变化,因而对人类文化也具有相应稳定的长期的影响。美国语言学家Whorf (1956)指出,语言不但是表达和标示(packaging)思维的方法,而且是一种形成思维的模式(mold),语言上的遣词造句、谋篇布局各自有别都能体现出思维方式的差异。Sapir-Whorf建立的语言相对论(linguistic relativity)曾是社会行为科学中最广泛提及的假说(Lonner, 1990)。该假说认为,我们的思维和我们的语言以各种方式进行着交互作用,不同语言的人有不同的认知系统,并且这些不同的认知系统会影响不同语言的人思考世界的方式(Sapir, 1949/1964; Whorf, 1956/1972)

中国文明最早的文字是殷商时期的甲骨文。甲骨文的诞生源于古代中国人的宗教崇拜,刻在龟甲上的文字最早是为了交通天地,用祭祀和占卜探寻一种神秘的力量。象形文字具有很强的暗示性,突出了中国人的形象思维,容易让使用这种文字的人思考时具体、直观、综合。同时,汉字大多四方四正,字形的上下、左右、内外结构都有一种参差、变化的和谐美,空间上的兼顾性(辜正坤,2007)。在汉字中透射出了对称、中庸、兼两(兼顾)、联系等整体思维方式方式,中国人的整体观念、人和自然、主体与客体的关系等都可以通过汉字隐射出来(曾立英,2001)。

西方文字的诞生源于商业发达后对账务和财务统计的诉求,极具实用性。西方的拼音文字(主要是印欧语系的文字)几乎都是由没有位置的点、没有宽度的线构成,流线型的、单向的,“字母系统下的思维趋于抽象观念的缕述,趋于支线追求的细分,演绎逻辑的发展”(白云涛&文学,1990)。也就是说表音的拼音文字容易诱导暗示这种文字的使用者把各种事物现象罗列贯串起来,其语法系统容易诱导他们形成分门别类的思维模式。因而,拼音文字与西方人重分析、重逻辑,轻直观感性,而拙于整体把握和联想的思维方式紧密相连,因而场独立的自我得到进一步强化。

4. 哲学因素:“天人合一”与“主客二分”

自我的形成与固定贯穿在文化的形成与发展之中,与深层次的文化结构紧密联系。不同文化所需要的个体特质是不同的,并通过经济、政治、法律、道德等各种形式对个体的行为和思维发生影响,使得文化特质被内化成个体自我的一部分,通过无意识影响着个体。个体的行为虽然会随着情景变化而呈现出不同表现,但是个体的价值观却具备稳定性,这个价值观正是不同文化对自我的不同界定。对自我的界定会影响人们的行为,使得个体的行为趋向这个界定(Wichlund & gollwitzer, 1982)。从而,不同文化背景下的自我差异归根结底是源自不同民族操持的哲学观念的不同,也就是说,中西方民族在历史长河中形成的不同世界观、人性观与实践观直接决定了中西方自我的差异。

西方思想起点于“主体自我与客观世界的分离”,它“要求对客观世界有一主客的分辨”,即“主客相分”;中国却是主客不分而“天人合一”的(成中英,1991)。“天人合一”是一种天与人、天道与人道、自然与人为相统一的世界观,更是一种整体思维模式,即把认识的主客体包融在一起,把每个事物作为普遍联系的有机整体,立足从整体上把握各部分在结构与功能上的动态联系,对整体在经验事实的基础上做抽象的综合性和规律性把握的思维方式(王一&张法瑞,2008)。“主客相分”则把世界万物看成是与人处于彼此外在的关系之中,并且以我为主体,以他人他物为客体,主体凭着认识客体的本质、规律来征服客体,使客体为我所用,是一种“形而上学”的思维方式。“天人合一”与“主客二分”构成了中西方哲学最基本的差异(张岱年,1982)。

4.1. 世界观因素

惊涛骇浪、神秘莫测的大海,激发了古希腊人驾驭自然、征服自然的雄心,“西方文明的全部进程均是以精神法则战胜自然法则——人战胜自然为标志的”(英国历史学家托马斯∙布克尔语)。征服自然必须认识和掌握自然的规律,人与自然二元对立激发了西方人的科学精神,“知识就是力量”。通过对世界状态不断的怀疑和追问,西方人改变了神话时代的思维方式,逐渐形成分析化、抽象化的哲学思维方式,从而走向了理性化的思维阶段(高飞&乐诚,1994)。而从农耕文明与自然的密切关系中,中国文化“天人合一”的思想一直延续下来。“天人”、“物我”与自然、社会等一切相依相存、不可割裂关系的整体思维由此贯通,引导出中国文化的全息宇宙映像,与中华民族的情感寄托或民族精神所根源的文化信仰。

4.1.1. 神话传说

神话与传说本是原始社会初民的口头文学,在语言诞生之后文字诞生之前就存在,是原始文化的结晶。神话传说作为文学、艺术、宗教、哲学、政治、经济的源头,作为先民们对世界最原始的理解,既反映出先民最原初的真实面貌,又在无意识中也影响着先民的思维。

神话时代,人类社会正处于野蛮与文明的交替阶段,这时在人类思维中刚刚产生朦胧的自我意识,尚不可能自觉地审视人类自身和人以外的世界。中国和希腊创世神话描绘了宇宙原初混沌一团,天地开辟均系主宰神的创造活动所至的图景,但是很快,这种初民对于自然界和人类本身的历史的恐惧和崇敬的心理(史曙华&陈莉萍,2008)随着自我意识的明确而呈现出了差异。

在希腊神话中,人神对立的故事比比皆是,例如宙斯非但不同情蒙昧饥寒的人类,还常常捉弄、甚至三番五次地想毁掉人类。古希腊诸神都拥有鲜明丰富的形象,神人同形同性,住在奥林匹斯山上的神,对美、对爱情、对物资都的强烈追求和享受。这并不是对神的亵渎,而是一种对现实人性的肯定,对个性与自由的追求。

而在中国古代传说中整个神界是茫茫宇宙,浩浩苍天,诸大神岩居穴处,天马行空,不食人间烟火,不问凡间俗事,一旦某位私心下凡,立即失去神格。此外,在中国古代神话传说中,人与神相通,神经常帮助人类,例如愚公移山、精卫填海等故事。中华民族祖先心目中的神抵都是能控制情欲的事业型英雄,他们刚毅果断,以理节情,决不冲动放纵,为了民族的生存和事业的兴旺,宁肯牺牲自己的一切,包括爱情和家庭(例如三过家门而不入的大禹)。这表明我们中华民族祖先的关注点主要是整体的和谐(何文祯,1994),把人的智慧与伦理融于自然与人类的多层面的深刻关系之中(孙正国,2007)。在此之上的中国神话中的个体已经是包含在社会关系中的一部分,认识到其行为是由行为者知觉到这个关系中的其他人思想、情感和行为所决定的,个人的成就与地位取决于其作为一个社会单位的贡献以及群体评价。

4.1.2. 中西世界观的演变

当先民们刚走出神话思维模式,人类蒙昧的宗教情怀使他们将万物赋予“灵性”,无论是西方的“四元素说”,还是中国的“五行说”,诉诸于用物我、主客不分的朴素唯物主义探究世界本原问题。但是西方哲学从前苏格拉底时期便有物质与非物质的两条路线探索世界本原,而到了苏格拉底时期,柏拉图的“理念论”区分现象世界与理念世界,“真理”与“意见”,结束了“物活论”,开“主客二分”思想之先河。到了近代,笛卡尔的身心二元论明确地把主体与客体对立起来,又将思维与存在统一在“神”的最高实体中。而近代哲学的“主客二分”思想集大成者的黑格尔,用“绝对精神”的概念统摄了主观与客观世界,将“主客二分”式思想与“天人合一”式的结合为一体。到了现代,海德格尔指出,自柏拉图至黑格尔的这种旧形而上学传统的根基是“主客二分”式的,他主张“天人合一”优先于“主客二分”,“主客二分”以“天人合一”为基础。至此,从古希腊早期自然哲学的“天人合一”思想,经过长期的“主客二分”思想发展过程,到涵摄了“主客二分”的更高一级的“天人合一”,经历了“肯定—否定—否定之否定”的路程,这种不断对前人进行批判改造的发展模式也可以说是从古到今的整个西方思想史的特征之一(张世英,1991)。

与西方哲学不同,中国的“天人合一”并没有经历明显的“正—反—合”的演变过程,而是自始至终的合题。中国古代先民自始就意识到人是自然的产物(杨鑫辉,2000),“人因五方之风,山川之气以生”(南唐徐锴:《说文系传通论》)。“天地一体”、“万物一原”,自然作为万物之母,与万物密不可分,因而在“究天人之际,穷古今之变”之时,将人与天地万物看成是一个相互联系的有机整体,而并不把自然视为人的对立面,作为被认识的客体或是被征服的对象。这里的“天”,不仅是自然的天,也是信仰的天、道德的天,因而“天人合一”作为中国古代传统学术思想的最基本命题,是一种最基本的传统整体思维的意识体现,融贯在生产与生活基本态度中。“天人合一”的观点中蕴含着中国古代朴素辩证法的思维方式,这在《易经》中便显示出来。“部分与全体交融互摄”(唐君毅语)成为中国古代哲学传统。

4.2. 人性论和实践论因素

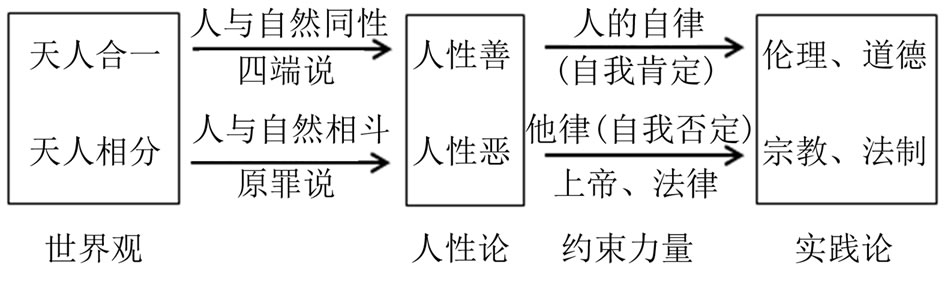

从天人合一与天人相分的世界观中,东西方文化发展出了不一样的人性观和实践论。在中国传统文化中,就思想传统而言,儒、道两家的人生观和价值观对国人进行的思想渗透是非常深刻的;在西方社会基督教的宗教理念及宗教感情也深刻影响着西方人的道德观念和价值取向(两条基本路向如图1)。

4.2.1. 天人合一中的伦理蕴意、性善论与礼教

中国传统“天人合一”思维中,“天-人”概括了“物-我”,“天人合一”成为一种人生追求意义上的、关乎了人生品质的精神境界,即无论“心”、“物”、“内”、“外”,还是“天”、“人”、“物”、“我”,皆不过表征为一种自觉的和谐关系(马健,待出版)。从而,天人相通、相类,“天”只是“人”的一种理想境界

Figure 1. Development of East-West differences in thoughts: from views of world and human nature to views of practice

图1. 东西方思维从世界观到人性论再到实践论的发展路向

的抽象,“天道”就是理想的“人道”,“天格”就是理想的“人格”。对这种从“天人本合一”的本体论,转向“天人应合一”的价值观的把握。

在儒家而言,“天人合一”是一种个体的意识与环境互相创生的过程(温海明,2011),一种由“自然”的发生进而“自觉”践行“从心所欲不逾矩”的人格境界。道家认为,“天”即“自然”、“人”亦“自然”,二者浑然即是“一”(《庄子》:“有人,天也;有天,亦天也”)。“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子》),人效法自然,通过“坐忘”、“心斋”(一种忘我的经验、意识),“复归于婴儿、复归于朴”以达到“天地与我并生,而万物与我为一”的“天人合一”境界,谓之“玄德”(庄子语)。禅宗认为,“人性”即“佛性”,“觉”与“不觉”只在“悟”——若“悟得来,担柴挑水,皆是妙道”,从而得见“自性”为“真如”本性臻乎佛境。从儒道释三家的基本观点都可以看出,“天人合一”不单是种人的生存境界,更是超拔的道德境界与高远的审美境界;它作为人生的一种理想境界既是伦理的、又是超伦理的。由此,由本体论意义的“天人合一”,衍生出认识论、方法论上的“知行合一”,以及价值论方面追求天人和谐、知行互发、情景交融的“真、善、美”境界等。由此,“天人合一”的思想凝结为中国人的深层文化心理结构与生活模式及道德习惯,中华民族将对生命的自觉以伦理、政治的实践展开,端正人在宇宙中的位置,注重人自身、人与自然、人与社会的和谐发展,内化为行为准则与人生意义的终极根源。

在中国传统启蒙读本《三字经》首句便是“人之初,性本善;性相近,习相远”。既然天与人相通,人性乃“天之所与”(《孟子》),“天”显其“仁”于“万物”,人被赋予了这种“仁”,是“推己及人”、“泛爱众”的“天命”。因而,人性必定是善的。儒家学说从孟子起,明确地将仁、义、礼、智的道德品性界定为人的先验本性,并把这种人性与天命在本体论的意义上结合起来(林巍,2009)。在孟子思想中,“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”(《孟子∙公孙丑》)。一切道德规范尽涵于人的本性之中,人们无需向外寻求,而只需向内做功夫。仁义礼智是四种道德观念的萌发点(“四端”),内求为修身之道,外扩则为治国之道,可谓“修身、齐家、治国、平天下”,“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,“身正而天下归之”(《孟子∙离娄上》)。从内心之仁达至天下之仁,从个人的道德修养来实现社会的大同理想。在对自己负责的同时,由对家庭的负责推广至对社会对国家负责的。

儒家的政治理想与人伦道德理想是一致的,即,“君君、臣臣、父父,子子。”(《论语∙颜渊》),也就是说,每个人都在思想和行动上符合其角色规定的义务和责任。原始农耕文明产生的家庭本位的核心价值在儒家文化中得到了进一步加强。“孝”,即“父为子纲”,是出于一种原始的“真情实感”,这是对人的情感存在的一种最基本的肯定(蒙培元,2003)。在血缘关系至上的宗族集团中,“孝”是维系家庭中长幼尊卑名分和体现个人对家庭人身隶属关系的基本原则。忠孝相沟通,“父为子纲”的道德信念延伸到社会组织中衍生出“君为臣纲”,孝道转化为治道,于是,个人对国家和社会应担负的责任在中国变成了对家长权威无条件遵从的伦理义务。君臣、君民关系只是家庭中父子关系的延伸,孝忠国君只是家庭宗祖感情的一种精神转移,忠君效主作为一种美德世代相传,这样,在中国人的情感世界中,最高的感情是骨肉之情,最神圣的感情则是忠君之谊。君权至上,不仅是个政治概念,也是一种宗教式的精神,人们不需要也不允许任何神权凌驾于宗教之上,这是中国文化区别于西方文化的一大特色,也是中国人自我消解在社会生活中的政治基础。中国自夏朝建立奴隶制国家始,便开始了“天下为家”的王位继承制。通过层层叠叠的分封,形成了以血缘纽带和严格的封建领属关系相维系的贵族等级社会和相应的土地所有的等级结构。以儒家礼教为核心的等级规范和社会体制与以父权夫权为中心的家长制大家庭和君权至上的宗法封建制完美地结合为一体,成为近世学者所说的“邑制国家”(徐行言,2004)。

儒家思想以人伦关系为出发点,以人世进取为目标,在自我完善的基础上,报效社会,实现人生理想的个人发展模式,和以家庭作为社会关系的纽带,由家而国、家国一体的社会教化模式,增强了中华民族的凝聚力和向心力,对中国社会的家庭和谐、社会稳定,无疑具有积极意义。中国人的“法庭”不是外在的规范,而是在每个人的心灵之中的“道德法庭”(蒙培元,2008)。道德情感即理性情感,而“仁”作为情理的统一,就是这种“情感理性”最集中最完整的表述。简单地说,仁是以同情为基础的对于人与万物的普遍的生命关怀、尊重与爱,是人类最宝贵的情感,也是人类最重要的理性(蒙培元,2008)。中国儒家传统以“仁”定义“人”的实质是将明确的“自我”的疆界铲除掉(孙隆基,1989)。而过度地强调人的责任和义务,如宋明理学“存天理灭人欲”,其结果必然造成对个人价值的贬损,对个性的戕害。另一方面,家庭本位强化了个人角色的定位所形成的等级思想、等级观念,被统治阶级加以夸大和渲染,长期禁锢着人们的思想,严重扼杀了人的开拓性和创造性。家庭的血缘关系所造成的“一人得道,鸡犬升天”与“株连九族”等,严重损害了社会的公正。家庭与乡党观念造成的另一个弊端是使人格的自我贬抑,把出人头地的愿望寄托在别人的提携之上,形成了中国人特有的“关系”和“人情”现象,“人皆可以为尧舜”的理想和道德平等意识遭到严重摧残,渗透到宗法制中,破坏了法律的公正威严(王祥云,2005)。

4.2.2. 主客相分中的理性精神、性恶论与宗教

在世界观上,西方哲学“主客二分”的思想,追求真实性,绝少将道德内涵带入形而上学的本体世界。科学精神便是在这种对“绝对真理”的追求中产生的。“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的,那就是希腊哲学家发明的形式逻辑体系(在欧几里德几何学中)以及通过系统的实验发现有可能找出的因果关系(在文艺复兴时期)”(Einstein, 1976)。在“主客二分”思想的指导下,西方人感受到人与外部世界明显的相互外在关系与人类所处的优越地位,从而增强了人类的主体意识,由此触发了西方人强烈的改造自然、征服自然的内在冲动。伴随工业革命而勃兴的现代化运动给西方社会带来了翻天覆地的变化,使西方社会走到了人类文明发展进程的前列。

在人性论方面,作为希伯来文明最重要的经典,《圣经》孕育了西方文明一种“罪感文化”。基于《新约》福音书的解释,“原罪”是人罪性的先验根据。由于亚当因“自由意志”而初次犯了罪,人类在本性上便注定了一种罪的必然性。“原罪”产生之后,人的意志已经被罪恶所控制,只能依靠上帝的恩典才能重新获得自由向善的能力,摆脱死亡的惩罚并获得灵魂的永生。而在上帝面前,人人平等,这成为西方人从个人主义出发,倡导个性自由、平等的基础。宗教改革以后,加尔文的宗教学说,把世俗人的命运由上帝所决定这一理论,转而留出了很大的空间,激励人们通过奋斗,以百折不挠的精神来验证或决定自己的命运,宗教情怀由对虚无缥缈的来世幻想变成为现实中的奋斗。基督教的现世幸福观是建立在个人奋斗基础之上的,这一宗教理念对西方人追求个人幸福的奋斗精神给以大胆肯定,对近现代西方人的信念产生了极大影响。

基督教的“原罪说”奠定了西方社会“性恶”的人性论基础,既然人性都是自私、邪恶的,特别是对于掌权者,当权力与私心相结合时、又缺乏有效的约束,便会对公众利益带来危害。因而需要一种西方人诉诸于外在约束力——法律来规范人们的言行。在西方的传统法律文化中,法治是人类理性智慧的反映,是正义和公平的保障;他们反对人治,认为人治容易走向偏颇、自私与不公正,且往往与专制合为一体。于是,从西方的启蒙运动起,在霍布斯、洛克、孟德斯鸠、鲁索、康德、黑格尔、边沁、奥斯汀、韦伯、庞德等经过数百年的努力,使法治逐步趋于完善。

5. 生理因素:基因与脑活动差异

近年来的神经科学研究结果也反应了中西方自我差异。早在30多年前,“基因-文化共进论”的学者就提出,文化和基因是人类从祖先那里获得的相互影响的遗产,自然选择和社会文化选择的共同作用导致神经机制与外部环境相适应(Boyd & Richerson, 1988)。机体进化表现出的基因偏好会影响到个体所接受的文化。同时,文化传递的信息,通过文化任务和文化产品要求个体的发展需要符合文化本身,通过长时间的社会选择达到基因层面的改变。基因-文化共进论将文化作为一个会影响到物质世界的动态的过程,在文化的压力下,人们更倾向于往与文化任务相一致的方向进化(Laland, Odling-Smee, & Myles, 2010),当基因选择使得文化信息被存储在认知神经体系中,一种文化特质就得到了稳固(Boyd & Richerson, 1988)。特别地,与集体主义和个人主义文化相适应的特质,经过长时间的自然选择与社会选择,造成不同文化间存在着神经结构和基因的差异(Fincher, Thornhill, Murray, & Schaller, 2008)。

不同文化个体基因型具有差异的研究起源于Chen等人1999年的研究。多巴胺受体基因(DRD4)与早期经验对特定情感特质的影响有关(Chiao, 2011),而带有第三轴7R (exon III, 7-repeated)长(L)型的个体更倾向于追求新异性、进行冒险活动(Chen, Burton, Greenberger, & Dmitrieva, 1999)。研究表明,长型的等位基因频率更多地出现在历史上频繁移民的人口中,尤其是拥有多种族祖先的高加索美国人(Eisenberg et al., 2010),而很少出现在亚洲人群中(Chen et al., 1999; Nikolaidis & Gray, 2010)。近年来,Chiao等人检验了29个国家,发现集体主义文化下的个体更多是带有5-HTTLPR的短型(S)等位基因(Chiao & Blizinsky, 2010)。Way和lieberman同年也通过一系列实验发现除了5-HTTLPR,阿片受体(OPRM1 A118G)和单一胺氧化酶(MAOA-uVNTR)的多态性也会影响对社会经验的不同敏感度,从而产生不同的情感反应,集体主义国家比个人主义国家具有更多比例的人口持有社会敏感性基因(Way & Lieberman, 2010)。

在神经活动上,早在1992年,岸根卓郎提出“西方人是左半球占优势的左脑型,东方人是右半球占优势的右脑型”(岸根卓郎,1992)。长期在工商业经济结构中的西方人更多锻炼了负责语言、计算、分析和逻辑推理等活动的左半球;而家庭本位的东方人则使得负责情感体验、直觉思维、空间想象的右半球得到较多发展。例如,在古代,中国人很早便使用算筹、算盘等工具进行空间直观运算,而西方人则长期用阿拉伯数字等抽象的符号进行计算,因而简单的数学运算活动在中西方激活的是不同的脑区(Hanakawa, Honda, Okada, Fukuyama, & Shibasaki, 2003):西方人是左外侧裂周区(主要包括布罗卡区和威尼克区)被激活,而中国人则是运动前区被激活(Tang et al., 2006)。东方传统文化中所强调“用心”,正是右脑、边缘系统这些头脑中“非左脑”部分发挥主导作用的思维。中国古人在思考的时候,因为左脑后天意识活动的抑制,调动激发起右脑的先天本能和储存的信息进行直观思维。直观思维容易忽略量化的分析,很难把握事物的本质特征和规律性,缺乏理性,却很容易相信自己和他人的经验积累,“相信权威”、“从众”、“借鉴”成为一种普遍的东方式人际交流模式(王前,2005)。利用新的脑电技术,研究者可以得到更加精确的结论。例如,利用事件相关电位(event-related brain potential, ERP)的测量,发生语义违反的时候会诱发N400效应,研究表明,更多的独立性更少的依赖性会使得个体具有更强的N400效应(Goto, Ando, Huang, Yee, & Lewis, 2010)。进一步的脑成像研究发现,前额皮质中部 (Medial prefrontal cortex, mPFC)与自我认知相关,而东方集体主义国家在判断亲密他人的时候该区域也会被激活(Ray et al., 2010; Zhu, Zhang, Fan, & Han, 2007)。

6. 结束语

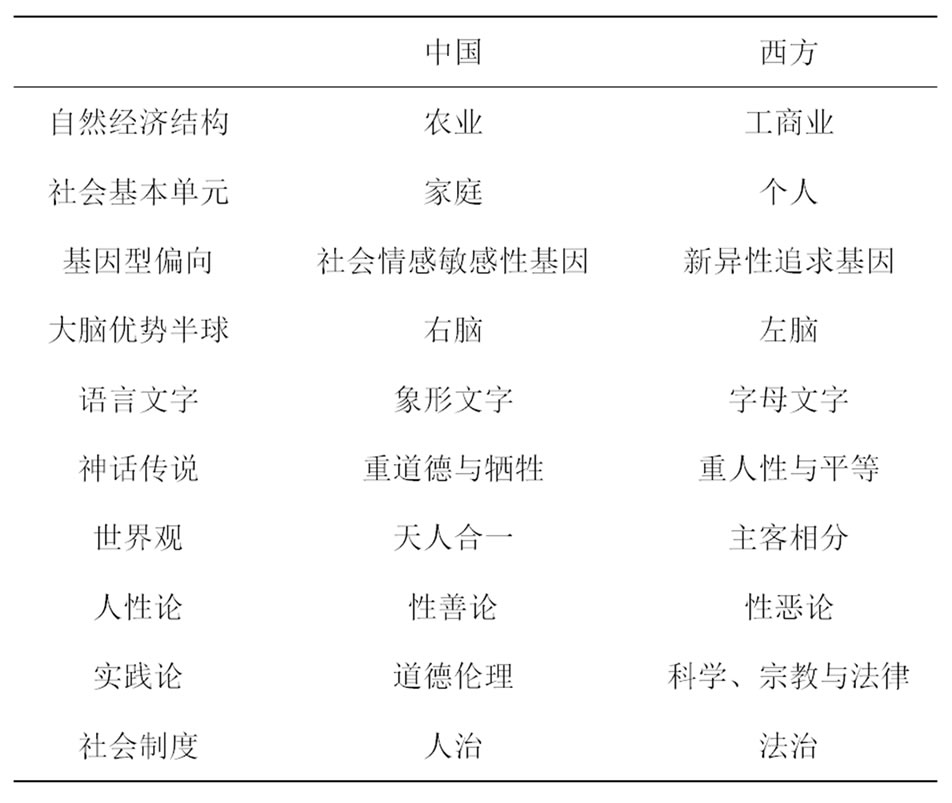

本文从文明肇始之时,探索植根于两种文明的发展路径中的自我差异,将东西方自我差异核心归结为自我与环境互动关系的差异。中国历经几千年的文化中,农业经济、传统礼教、君主制度,这三者所构成的文化将人和社会情境牢牢绑定,局限制和压抑个人的自由发展,使得中国人在自我表现上更多的是一种保守、压抑的方式。相反,西方工商业经济、民主制度、宗教与法制,强调个人的价值,关注自我、重视自我,提供了个性自由发展的空间。影响东西方自我观念形成与发展的各因素概览见表1。

虽然随着历史的推进,环境与物质对人思维的影响已经弱化,而哲学作为意识形态却在更深层次的影响了人们的思维与行为。传统的东方哲学,无论是强调社会秩序界定下角色自我的儒家,还是把“自我”视为空无的释、道两家,都形成了个体“自我观”与自然观、社会观的互补格局,“自我”是一个整体。这样的“自我”强调体验、情感,确定对人、对事、对物的和谐关系;用“克己”与回避来处理社会矛盾,从而维护确保家庭和谐、社会稳定,追寻“天人合一”的状态。中国传统文化的“自我观”反映出中国文化中对伦理道德的重视,对工具理性、分析智力与思维逻辑的相对忽略(黎达,2005)。而西方文明,“主客二分”的思维方式导致了西方重理性轻人伦的传统。西方的“主客二分”的思维方式产生了科学、宗教和法

Table 1. Summary of factors influencing East-West differences in self

表1. 本文总结的中西方自我影响差异因素一览

律,以及在此基础上一系列西方文明,但是也导致了“极端利己主义”、“人类中心主义”,人与自然关系恶化以及一系列危机。

随着全球化趋势日益加速,中西方文化进一步交融,但是植根于文明发展之初的自我差别仍然存在。对中西方自我差异全方位的梳理有助于我们更准确地把握自我的文化差异,促进不同文化间个体的相互了解和理解,同时,保持心理健康要求个体在特定的社会文化环境中,适应社会并享受与他人之间的社会交互,从而促进世界的和谐和发展。

参考文献 (References)

岸根卓郎(1992). 文明论:文明兴衰的法则(p. 45). 北京: 北京大学出版社.

白云涛, 文学(1990). 酒神的欢歌与日神的沉咏:中西文学传统比照(p. 163). 沈阳: 辽宁人民出版社.

成中英(1991). 论中西哲学精神(p. 11). 上海: 东方出版中心.

费孝通(1947/1985). 乡土中国. 上海: 三联书店.

高飞, &乐诚(1994). 试论中西天人观的差异及其社会历史根源. 东南学术, 3期, 60-63..

辜正坤(2007). 中西文化比较导论(pp. 27-31). 北京: 北京大学出版社.

何文祯(1994). 中西神话与中西文化传统. 河北大学学报, 2期, 60-67.

黎达(2005). 比较视野下的中西方自我观. 硕士学位论文. 成都: 四川大学.

林巍(2009). 中西文化比较及翻译研究(pp. 17-20). 上海: 华东理工大学出版社.

马健(待出版). 中国传统思维引论. 武汉: 武汉大学.

蒙培元(2003). 人是情感的存在–儒家哲学再阐释. 社会科学战线, 2期, 1-8.

蒙培元(2008). 中国哲学中的情感理性. 哲学动态, 3期, 19-24.

潘志然, &崔红(2004). 独立型与依赖型自我:Markus 等的自我结构研究. 心理与行为研究, 2期, 465-468.

史曙华, &陈莉萍(2008). 从中国希腊神话看中西自我观念之差异. 浙江工业大学学报:社会科学版, 7期, 257-262.

孙隆基(1989). 中国文化对“人”的设计. In: 刘志琴, Ed., 文化危机与展望——台湾学者论中国文化 (Vol. 上, pp. 454-483). 北京: 中国青年出版社.

孙正国(2007). 20 世纪后期中希神话比较研究之批评. 长江大学学报(社会科学版), 3期,18-22

汪德华(2011). 中西文化差异的缘由初探. 实事求是, 001期, 102-104.

汪凤炎(2004). 古代中国人心中的“我”及其启示. 心理科学, 002期, 374-375.

王前(2005). 中西文化比较概论(pp. 5-7, 46-59). 北京: 中国人民大学出版社..

王祥云(2005). 中西方传统文化比较(pp. 5-6, 46-59). 郑州:河南人民出版社.

王一, &张法瑞(2008). “天人合一”与“主客二分”的有机融合及当代意义. 新学术, 2期, 245-248.

温海明(2011). 儒家实意伦理学. 中国人民大学学报, 4期, 69-76.

徐行言(2004). 中西文化比较(pp. 36-64). 北京: 北京大学出版社.

杨鑫辉(2000). 心理学通史(第一卷):中国古代心理学思想史. 济南:山东教育出版社.

杨宜音(1999). 自我与他人:四种关于自我边界的社会心理学研究述要. 心理学动态, 3期, 58-62.

杨宜音(2008). 关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨. 中国社会科学, 4期, 148-159.

杨中芳(1991a). 回顾港台“自我”研究:反省与展望. In: 见高尚仁, 杨中芳(编). 中国人, 中国心–社会与人格篇(pp. 15-92). 台北: 远流出版社.

杨中芳(1991b). 试论中国人的“自己”:理论与研究方向. In: 见高尚仁, 杨中芳(编). 中国人,中国心社会与人格篇(pp. 93-145). 台北: 远流出版公司.

杨中芳(2009). 如何理解中国人:文化与个人论文集(pp. 321-352). 重庆: 重庆大学出版社.

曾立英(2005). 汉字与整体思维方式. 三峡大学学报(人文社会科学版), 3期, 39-42.

张岱年(1982). 中国哲学大纲(p. 7). 北京: 中国社会科学出版社.

张世英(1991). “天人合一”与“主—客二分”. 哲学研究, 1期, 68-72.

Boyd, R., & Richerson, P. J. (1988). Culture and the evolutionary process. Chicago: University of Chicago Press.

Chen, C., Burton, M., Greenberger, E., & Dmitrieva, J. (1999). Population migration and the variation of dopamine D4 receptor (DRD4) allele frequencies around the globe. Evolution and Human Behavior, 20, 309-324.

Chiao, J. Y. (2011). Cultural neuroscience: Visualizing culture-gene influences on brain function. In: Decety, J., & Cacioppo, J., Eds., Handbook of Social Neuroscience (pp. 742-761). Oxford: Oxford University Press.

Chiao, J. Y., & Blizinsky, K. D. (2010). Culture-gene coevolution of individualism-collectivism and the serotonin transporter gene. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277, 529-537.

Choi, I., & Choi, Y. (2002). Culture and self-concept flexibility. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1508-1517.

Cross, S., Liao, M., & Josephs, R. (1992). A cross-cultural test of the self-evaluation maintenance model. Annual Convention of the American Psychologica. Washington DC.

Eisenberg, D. T. A., Apicella, C. L., Campbell, B. C., Dreber, A., Garcia, J. R., & Lum, J. K. (2010). Assortative human pair-bonding for partner ancestry and allelic variation of the dopamine receptor D4 (DRD4) gene. Social cognitive and affective neuroscience, 5, 194- 202.

Fincher, C. L., Thornhill, R., Murray, D. R., & Schaller, M. (2008). Pathogen prevalence predicts human cross-cultural variability in individualism/collectivism. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275, 1279-1285.

Goto, S. G., Ando, Y., Huang, C., Yee, A., & Lewis, R. S. (2010). Cultural differences in the visual processing of meaning: Detecting incongruities between background and foreground objects using the N400. Social cognitive and affective neuroscience, 5, 242-253.

Hanakawa, T., Honda, M., Okada, T., Fukuyama, H., & Shibasaki, H. (2003). Neural correlates underlying mental calculation in abacus experts: A functional magnetic resonance imaging study. Neuroimage, 19, 296-307.

Heine, S. J., Lehman, D. R., Markus, H. R., & Kitayama, S. (1999). Is there a universal need for positive self-regard? Psychological Review, 106, 766-794.

Kanagawa, C., Cross, S. E., & Markus, H. R. (2001). “Who am I?” The cultural psychology of the conceptual self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 90-103.

Kitayama, S., & Markus, H. R. (2000). The pursuit of happiness and the realization of sympathy: Cultural patterns of self, social relations, and well-being. Culture and Subjective Well-Being, 113-161.

Kitayama, S., & Park, J. (2010). Cultural neuroscience of the self: understanding the social grounding of the brain. Social cognitive and affective neuroscience, 5, 111-129.

Kitayama, S., & Uskul, A. K. (2011). Culture, mind, and the brain: Current evidence and future directions. In: Fiske, S. T., Schacter, D. L., & Taylor, S. E., Eds., Annual Review of Psychology (Vol. 62, pp. 419-449). Palo Alto: Annual Reviews.

Laland, K. N., Odling-Smee, J., & Myles, S. (2010). How culture shaped the human genome: bringing genetics and the human sciences together. Nature Reviews Genetics, 11, 137-148.

Leary, M. R., & Tangney, J. P. (2003). The self as an organizing construct in the behavioral and social sciences. Handbook of Self and Identity, 3-14.

Lonner, W. (1989). The introductory psychology text and cross-cultural psychology: Beyond Ekman, Whorf, and biased IQ tests. In: Keats, D. M., Munro, D., & Mann L., Eds., Heterogeneity in Cross-Cultural Psychology (pp. 4-22). Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.

Nikolaidis, A., & Gray, J. R. (2010). ADHD and the DRD4 exon III 7-repeat polymorphism: an international meta-analysis. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 188-193.

Ray, R. D., Shelton, A. L., Hollon, N. G., Matsumoto, D., Frankel, C. B., Gross, J. J., & Gabrieli, J. D. E. (2010). Interdependent selfconstrual and neural representations of self and mother. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 318-323.

Tang, Y., Zhang, W., Chen, K., Feng, S., Ji, Y., Shen, J., & Liu, Y. (2006). Arithmetic processing in the brain shaped by cultures. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 10775-10780.

Triandis, H. C. (2000). Culture and conflict. International Journal of Psychology, 35, 145-152.

Way, B. M., & Lieberman, M. D. (2010). Is there a genetic contribution to cultural differences? Collectivism, individualism and genetic markers of social sensitivity. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 203-211.

Whorf, B. L. (1956/1972). Language, thought, and reality: Selected wrings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge: The MIT Press.

Zhu, Y., Zhang, L., Fan, J., & Han, S. H. (2007). Neural basis of cultural influence on self-representation. Neuroimage, 34, 1310-1316.