Advances in Social Sciences

Vol.2 No.1(2013), Article ID:9588,5 pages DOI:10.12677/ASS.2013.21002

The Linguistic Sign Connotations of the Word of “Bottom Up”*

College of Humanities & Development, China Agricultural University, Beijing

Email: tanying@cau.edu.cn

Received: Dec. 28th, 2012; revised: Jan. 31st, 2013; accepted: Feb. 7th, 2013

ABSTRACT:

In recent years, the frequency of studying the word “bottom-up” is becoming higher in various research areas and the results are very different. However there is no one has ever explored the changes of its connotations according to the human being’s development when people are doing language communications. This article is going to apply the literature study method to give the opinion that the original and extended meanings of the word “bottom-up” are still be used in the various science fields frequently with both special historical meanings and realistic meanings. Therefore, try to explore the extended meanings and symbolic meanings in the different culture and social environment, comparing with its original meanings. In order to analysis the relationships between the social “higher levels” and the “lower levels” from multi angles, as well as the relationship between them in the linguistic communications system. The goals of our study are to provide the basis for the further and deep discovery on the equal communications between the “higher levels” and the “lower levels”.

Keywords: “Bottom Up”; Linguistic Sign; The Connotations; The Meanings of Language Communications

“自下而上”语言符号的涵义及其话语传播意义*

谭 英,王德海,万 丽

中国农业大学人文与发展学院,北京

Email: tanying@cau.edu.cn

摘 要:

近年来,“自下而上”语言符号在各个研究领域出现的频率越来越高,且含义各不相同,但在众多的研究中对该词语内涵的追溯和话语传播意义的研究却未见到。本文通过文献研究法对“自下而上”一词的内涵与应用进行梳理后发现,“自下而上”语言符号的本义和引申义至今仍然在不同学科领域使用,其引申义即话语意义高频出现有其特殊的历史意义和现实意义。对此进行研究以了解在不同的语境下人们使用该语言符号的本义、引申义和象征义的状况,以期从多角度分析社会阶层的“上”与“下”关系,话语传播体系中“上”与“下”的关系,为进一步探讨“自下而上与自上而下”平等转化、平等对话的深度研究提供参考依据。

收稿日期:2012年12月28日;修回日期:2013年1月31日;录用日期:2013年2月7日

关键词:自下而上;语言符号;内涵;话语传播意义

1. 引言

现代结构语言学的奠基人索绪尔(Ferdinand de Saussure)提出“包括语言在内的所有符号都带有主观性和随意性”[1]。他认为,语言与话语之间的区别在于其稳定性。语言以其共时性为特征,它随着时间的变化不大;另一方面,言语则以其历时性为特征,它随着情况的变化而变化。也就是说,符号实质上就是受制于一定规则的惯例。

本文通过文献研究法对“自下而上”词语符号的内涵与应用进行梳理,探寻该语言符号在不同历史时期形成的话语意义,这不仅有利于人们对该词语语义的认知,也有利于人们在相互沟通与交流中把握其话语意义,掌握话语主动权,推动社会和谐发展。

为确保研究的科学性,尽可能穷尽搜索到文献,本文以中国知网学术期刊为资料依据,以“自下而上”的语言符号的内涵及其使用作为研究对象,以“全文”为特征检索“自下而上”词语,检索结果为345,557篇;以“关键词“自下而上”搜索结果为6483篇;文献涉及的时间范围为1915年1月至2013年1月,搜索所搜到的文献皆在同一时间内完成。

2.“自下而上”语言符号的内涵及其在不同 学科领域的使用

2.1. “自下而上”语言符号的表意与本义

语言学家苏珊·朗格认为,“表意是指符号的意思;或者说是一种简单的刺激因素,它宣告了某种事物的存在,是符号与事物之间简单的、一一对应的关系。本义是符号和其所指代的事物之间的关系”[2]。研究发现,在所检索的文献中即20世纪50年代之前的文献,“自下而上”语言符号的语义最初表意是事物上下方位的变化。也就是说“自下而上”语言符号的表意和本义,与“自上而下”相对应,主要用来描述自然界事物上下方位的变化,没有学科领域之分。如:早期出现在自然科学领域文献中的“自下而上”意指:“水管近滤器时支为二,分左右入二水桶之底,以抽水机之压力甚巨,故水能自下达上”[3],结合上下文这句话可以理解为水在有压力的情况下可以逆方向从下方移动到上方。再如陆鸿图的《云雾之成因》中描述沈降雾与辐射雾相似之处时说:“沈降雾,温度直接起地面,向上处增,风力弱或和,发生自下而上,有雾舆无雾界限不清,雾近地面最浓∙∙∙∙∙∙[4]。”

人文社科领域最早使用“自下而上”语言符号的文献是陈文波的《中国古代跳舞史》:“再鼓,皆稍前而上揖,合手,自下而上[5]。”这句话意在描述一种叫做“文舞”的舞蹈动作的第三步,即跳舞时先擂鼓,然后稍微向前作揖之后合上双手后从下往上移动。这里的“自上而下”与“自下而上”相对,意为从上往下。

2.2. “自下而上”语言符号的引申义

1) “自下而上”语言符号指代组织关系中的地位高低、上下级职位高低、权力强弱等。

符号的引申义是指符号与概念之间的直接关系。引申义包括语言使用者一切与该符号有关的个人情感和联想[2]。搜索相关文献,20世纪50年代之后文献关键词“自下而上”,发现“自下而上”一词出现的频率显著增加,该词语在人文科学与经济管理领域的出现日渐增加,其符号的用义也由本义对具体事物上下方位的描述引申为组织关系中的地位高低、上下级职位高低、权力强弱等的描述。例如,对隋朝统治时期政府大官僚与地方政府小官僚的表述,“皇帝中央政府和大贵族大官僚他们垄断了对外贸易,地方官小官僚他们又以公钱的经营而插足国内市场,其结果一方面使隋朝统治机构自上而下自下而上商人化,另一方面∙∙∙∙∙∙”[6];这种将政府部门比作上,将地方政府比作“下”的语用方式,在20世纪50~70年代间使用的频率比较高。如陈国忠的《谈谈人民公社的商品流转和产品分配统计》一文中,“国家统一分配物资是自下而上地提出申请,自上而下地按国家计划逐级进行分配,为了简化手续,可不在产品分配统计内加以反映[7]。”类似的文章还有王亚南的《论官僚政治与官僚主义》,顾宗枨的《试论计划经济与市场经济的结合》等。

在组织结构中,使用“自下而上、自上而下”的符号描述这种自然形成的差序关系,即将领导称为“上级”,将群众称为“下级”的语用方式,可以说自古(帝王时代)至今或者说自从有了人类,即人与人之间自然形成的五伦关系(君臣关系、长幼关系、兄弟关系等)中,“上、下”一语的含义一直在生活中沿用,只是没有具体使用“自上而下、自下而上”符号而已。后有文人评论此现象时偶尔用到该词汇,如周采教授在其发表的《历史研究视角的转移与战后西方教育史学》一文中介绍说,20世纪60年代,一部分西方激进史学家又明确提出“自下而上的史学”的口号,以反对那种只注重社会上层人物的“自上而下的史学”,即精英史学,要求重视下层平民群众的历史作用并撰写有关他们的历史。他认为,对于历史学的研究应“把注意力从统治者和精英人物转向普通民众的日常生活、活动和经历”[8]。

杨静慧认为,提高妇女的参政水平有两种基本方式,一种是自上而下式,即凭借国家法规政策的力量保证妇女在政府权力机构中占有一定量的职位、享有一定程度的职权。另一种则是自下而上式,即妇女通过个人积极的政治参与来争取和扩大其权益,凭借私人领域政治化以及各种政治行动来影响甚至改变国家政策[9]。

类似的文献还有吴群策,罗瑞荣的《社会主义民主的一个原则问题》陈小勤的《浅议党内监督的双向性》;丁笑炯的《政策实施过程中的变形—西方二十世纪七十年代以来有关研究简介》;艾德曼·辛蔷的《在“欧洲”与“民族”之间经营—面对“基本法”与“里斯本条约”的德国新执政联盟》等。当然,仅从所查阅的文献中看该词语语义的变化,谈及社会的发展肯有一定的局限性,不过从文人或学者们在不同时期使用该词语的频率中,可寻觅时代发展中该符号话语传播的历史意义和社会健康发展的走向。

2) “自下而上”语言符号的指代意义成为一种理念、模式和方法

“自下而上”语言符号的指代意义成为一种理念、模式和方法,较多出现在发展学、人文社会科学及农业科学领域。从所查的文献中了解到,20世纪80年代末期,我国学者将“参与式发展理论”引入我国农村发展领域,引起众多学者对长期处在基层劳作的农民等脆弱群体的关注和探讨。参与式发展理沦的创始人罗伯特提出了著名的“农民第一位(farmer first)”的论点,其立论依据是长期以来农村发展的实践中农民的作用遭到忽视,从而造成了发展效益低下等问题,因此需要重新反思常规的发展方式。李小云、叶敬忠、左停等学者主张在乡村发展中,尊重农民和妇女的决策与管理权利,以农民为中心,让农民自觉地参与到发展工作中,逐渐将“自下而上”作为一种发展理念和研究方法提了出来。“发展是过程,发展是互动,发展是参与,发展的核心动力来源于发展的主体而不是外界的干预,发展的关键点是赋权”[10]。一些国外的学者也同意这种观点,认为“赋权”是在能力提高的基础上开展的对话和协商过程。

基于我国政府一直采用“自上而下”的传统模式开展农民培训活动,忽视农民自身的经验和需求。为了有效地改善培训效果,充分发挥农民积极性和创造性,我国政府和诸多国际组织开始尝试将参与式培训的学习原理和模式引入农民培训活动中[11]。“参与式培训可以充分发挥农民群众对自身和当地发展需求、问题、机会的识别能力”[12]。

以“自下而上”的理念促进城乡统筹发展的研究至今仍然较多。崔功豪,马润潮认为,“自下而上的城市化是指发生在农村区域,由基层社区政府发动,和农民自主推动的,以农村人口在农村内就地转移,建立小城镇为中心的城市化过程[13]”。《反思“自下而上”的改革路径》一文中描述了这样一个细节:“称为‘全裸乡政府’的四川省巴中市白庙乡,因政府财政透明赢得广泛赞誉和高度瞩目,并已超越‘网络热点’的层面,受到有关部门的关注[14]”。

关注我国农村的政治和经济改革的美国学者约翰∙奈斯比特认为,“中国政府‘自上而下’的指令与中国人民‘自下而上’的参与正在形成一种新的政治模式。支撑中国新社会长治久安最重要、最微妙也是最关键的支柱就是自上而下(top-down)与自下而上bottom-up)力量的平衡。这是中国稳定的关键,也是理解中国独特的政治理念的关键[15]。”

罗蕾的《自下而上——前沿科技引出的世纪新理念》认为,“自下而上”,可能是一种行为产生模式、系统演化方向,也可能是一条结果生成法则、信息传递路径;“自下而上”里的“上”和“下”,可能表征物态所占空间尺度的大小、所处空间梯度的高低,也可能表征作用者在系统中控制力的强弱差异、在进化中出现的先后顺序、在结构上复杂性程度等。在由复杂性科学开始的相关问题的探索过程中,“自下而上”逐渐从模式、法则、途径等单一概念转变成内涵丰富并能够为我们的思考、决策和行动提供方法论指导的新理念[16]。

从农村信息服务模式的角度,有很多学者针对我国“自上而下”传统农业技术推广模式中出现的信息不对称问题,提出研究思路与研究策略。比较有代表性的有:针对向乡镇村级基层延伸的信息服务站,要从传播理念上要重视“以农民为中心”,将“最后一公里”调整为“第一公里”,政府官员、科技人员、专家学者、媒体工作者和农民都是知识与信息的拥有者,共同协作一起解决生产中面临的各种问题,以实现城乡经济协调发展[17]。

在农村发展传播与沟通策略方面,王德海对农村发展传播与沟通的策略分两大趋势进行介绍。一是发展支持型沟通策略,即指发展工作者对农村社区发展过程起支持作用。这些人的角色一般是中介角色,强调发展的参与性,其作用体现在对农村社区发展过程的推动。一般采用平等、合作、对话的沟通模式。重视“自下而上”的信息流对“自上而下”信息流的影响,强调农民的内源动力,使他们主动地自觉地参与到农村建设中来。二是发展启动型传播与沟通策略,该策略强调运用支配型传播与沟通策略开展工作,保持惯用“自上而下”的以大众媒介为中心的信息沟通模式,靠外源力带动社区的发展,强调通过对农民的教育和启发,帮助农民来实现他们为当地人所设定的发展目标[18]。

在乡村传播研究领域,谭英等比较早地从农民的视角出发,通过多年的实践研究,对我国的“自上而下”乡村传播体系中的农民需求、接触媒介偏好、对农信息传播效果等相关要素进行实证研究,提出构建“自下而上”的农村信息传播体系的重要性和必要性[19]。同时,在其著的《新农村自下而上系信息传播范式研究》一书中,提出与“自上而下”的对农传播相对应的新农村“自下而上”信息传播范式理论框架,进一步探讨了以农民为传播主体的信息传播范式,并以案例说明,该范式构建和完善的效果和现实意义。如:构建以村委会为主体的公益化信息传播范式,可成为农村基层政权建设和乡村治理结构改革的重要“助手”;构建以企业为龙头的多元化科技信息传播范式,可成为城乡信息交流农民增收的重要“帮手”;构建以农民经纪人为主体的信息传播范式,可成为建设农村和谐社会的重要“抓手”。构建以农民专业合作社为主体信息传播范式,可更好地带动农村经济发展。该书还就研究中发现的问题及制约因素,进行了详细的分析,并针对存在的问题提出了合理化建议[20]。

在哲学、教育学、心理学领域,常常将“自下而上”语言符号指代为一种方法。如陆梅林的《方法论放谈——兼论一元论和多样化》一文介绍[21],实验方法是一种“自下而上”的方法,从局部到一般的方法,即归纳判断的方法。与纯理论思维的方法,即“自上而下”的逻辑演绎法,并不矛盾,也不相互排斥。

《“自上而下”的学习和“自下而上”的学习》一文专门针对两种学习方法进行了分析,认为“自下而上”的学习是一种注重实践练习、注重基础知识学习的方法,它与注重逻辑思维、理论推导的训练方法一样重要[22]。

心理学家一般把“自上而下”与“自下而上”看作两种不同的认知方式,把“上”描述为“外界对大脑的刺激”,把“下”描述为“大脑内部注意”[23]。

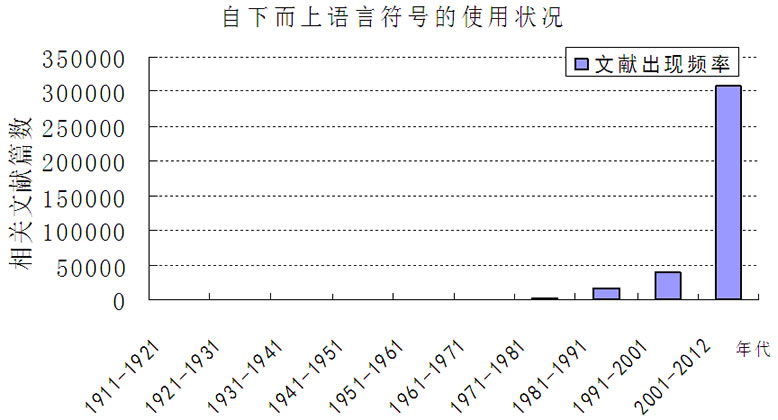

3.“自下而上”语言符号成为话语的 传播意义

语言的真正意义并不存在于单个的词语中,而存在于话语当中[2]。词语为事物命名,但是“在词语被嵌入命题之前,它们没有指示任何信息,也没有排除任何可能性∙∙∙∙∙∙[24]”。为进一步了解“自下而上”语言符号在不同历史时期使用的话语意义,本文对搜索到的文章以10年为一个时间段进行划分(见图1)。可以看出,1910年到1970年代中期“自下而上”一词出现的频率少之又少,一直到20世纪80年代中期才出现了缓慢增长;随后到20世纪90年代中期增幅与前十年相比有所提升,但幅度不算太大;“自下而上”一词频繁出现在各学科各领域是从世纪之交开始,且2001年12月至2011年12月使用该词语的文献数量由39,112篇上升到294,699篇(见图1),使用频率上升了5倍多,至今仍有上升的态势,究其符号的话语传播意义主要体现在以下几方面。

3.1. “自下而上”语言符号的话语意义作为一种 理念推动了社会发展

从历史的层面看,在不同历史时期背景下使用“自下而上”的话语有其不同的特点。20世纪70年中期以前至1911年,即我国由君主制向社会主义民

Figure 1. The linguistic sign connotation evolution of the word of “bottom up”

图1. 自下而上语言符号的内涵演进

主集中制转变时期,所搜索到的相关文献研究非常少,且“自下而上”的语义仅限于对客观事物方位的描述。到1950年即我国社会主义制度的确立时期,使用“自下而上”词语的文献数量才有所增加,同时,可以看出“自下而上”的语义,由语言的本义–概念词转向引申义–象征词,“象征不是事物的替代物,而是对事物进行概念化的工具”[24]。任何一个语言符号的象征意义都是一个高度概括的主张、类型或者形式。特别是1980年之后改革开放的30年以来,我国政治清明,经济繁荣,社会稳定,人民安居乐业,科技教育事业稳步增长,文化交流多元丰富,国家政府将民生问题、三农问题作为工作中的重中之重。“自下而上”语言符号的语义更多地从表意和本义提升到话语象征层面,其话语的传播意义更加深远。

在我国特有的政治和经济发展过程中,多数学者不断地强化“自下而上”语言符号话语体系的传播和研究,促进了我国政治经济体制改革。如《中国民主化道路:“自上而下”与“自下而上”的统一》一文认为,从“自上而下”与“自下上”的统一中理解中国民主化进程,对建立中国的民主制度,实现“依法治国”和“以德治国”的治国方具有一定的现实意义[25]。深入探讨我国的民主制度,使政府官员尽快转变角色,把发言权、分析权、决策权、管理权交给当地人民,与百姓平等交流、沟通与对话;不仅能够进一步完善“自上而下”人民代表大会制度,促使百姓积极参政议政,也能使政府更好地了解民情,作出合理决策。

3.2. “自下而上”语言符号的话语意义作为一种 模式加快了社会的和谐发展

国家政府对“三农”工作的重视使得多学科领域的学者将研究的主题聚焦在农村和农民和妇女等脆弱群体。如在传统地对农信息服务和技术创新扩散过程中,众多学者将“自下而上”符号的话语意义作为一种模式和方式引入其中,“对长期主导着行为和决策的‘自上而下’(top-down)的思维定势形成了强烈冲击[15]”。同时加快了农村信息服务上下互动机制的完善。如赵迪、王德海探讨的农民受众本位的信息传播模式,提出了“受众本位论对完善参与式农业推广的4点启示:一是以受众为导向,注重受众的需求;二是提倡过程的参与式,强调受众内部参与程度的重要性;三是建立双向互动机制,使推广者能及时了解推广活动的实施情况和绩效;四是开发乡土知识,使创新与实践能更好地融合[26]。”

古人云,“建国君民,教学为先”(《礼记·学记》),教育乃社会进步和发展的基石。长期以来,为了提高劳动者素质,加速产业化现代化的进程,我国政府投入了大量的人力物力,开展农民教育。但是,长久以来针对农民的培训一直搬用儿童学习的理论来指导成人学习。采用传统的教学方法填鸭式的学习方式开展农业生产、技术等培训,导致培训与推广效率低下。强化“自下而上”的参与式学习方法,“强调培养农民根据具体情况进行分析问题、自我解决问题的能力,使技术培训与应用、技术研究与推广紧密结台;通过组织农民参与分析、研究和解决农业生产中的实际问题,从而提高其自信心和决策能力”激发学习者主动参与学习过程[27]。

这种以“农民”为中心,以“田间”为课堂,注重调动农民主动学习的模式,无疑对城乡一体化有重要的促进作用。

3.3. “自下而上”语言符号的话语意义作为一种 传播方法促进了人们的自我认识和增强了话语权

在信息传播过程中至少存在4个环节:传者、信息、媒介、受者。无论是组织传播、大众传播,还是人际传播,其传播过程都少不了这4个环节,这就是说,信息的传播过程是有顺序的,传者在先为“上”,受者在后为“下”,发布信息者为“上”,接受信息者为“下”。由于大众传播与组织传播具有明显的单项传播特点,一般将信息传播主体(信源)称为信息传播上位者,信息传播受体(信宿)称为信息传播下位者。在人际传播中,因其具有双向的互动的传播特点,一般发布信息时为传者,接受信息时为受者,所以有时“传与受”或“上与下”可以交换。

在传播学研究中,所谓的弱势阶层是指那些缺乏参与传播活动的机会和手段,缺乏接近媒介的条件和能力,主要是被动地无条件地接受来自大众传播媒介的信息的人群和那些几乎无法得到与自身利益相关的各种信息,也无法发出自己的声音的群体[28]。俞虹在《当代社会阶层变迁与电视传播价值取向》一文的划分,弱势群体指的是由仅仅拥有很少量的或基本没有三种资源(组织资源、经济资源和文化资源)的商业服务业员工、产业工人、农业劳动者、城乡无业、失业、半失业者构成[29]。

现实中的弱势群体能否通过改变“受传”的位置增强自身的话语权力或促进自身地位的改变,虽需学者们进行深入的理论探讨,但“自下而上”语言符号的话语意义作为一种传播方法既可促进农民对自我的认知,从而增强自信心,也可主动把握话语权,由下位的“受”转为上位的“传”。这就是说,在传播学中,信息流动的方位,传者为上位,受者为下位,“上传、下受”之位的内涵随语境变动而变动。需要注意的是它与社会阶层中所指的“上、下”地位是不同的含义。社会阶层中的“上、下”之地位,上、下级职位等含义是社会和历史原因造成的约定成俗的所指语言符号,是自然形成的差序,这里的“上位”与“下位”一般是不能互换的。但作为一种传播方法,处于信息传播下位的弱势群体,为更好地进行利益表达,通过挖掘自身的潜在能量,将“受”的话语位置转为“传”的话语位置,是可以达到“自下而上”与“自上而下”的信息平等互动效果的。

参考文献 (References)

[1] F. de Saussure. Course in general linguistics. London: Peter Owen, 1960.

[2] 斯蒂芬·李特约翰, 史安斌, 译. 人类传播理论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 75.

[3] 杨克念. 游泳池之消毒法比较观[J]. 清华学报, 1917, 2(3): 123- 124.

[4] 陆鸿图. 云雾之成因[J]. 中国气象学会会刊, 1930, 5: 15-16.

[5] 陈文波. 中国古代跳舞史[J]. 清华大学学报(自然科学版), 1925, 1: 439-440.

[6] 刘尧庭. 隋炀帝政权腐化与商业的关系[J]. 新史学通讯, 1953, 11: 3-4.

[7] 陈国忠. 谈谈人民公社的商品流转和产品分配统计[J]. 计划与统计, 1959, 5: 23-24.

[8] 周采. 历史研究视角的转移与战后西方教育史学[J]. 清华大学教育研究, 2010, 31(1): 20-21.

[9] 杨静慧. 自下而上——妇女参政途径新探[J]. 中共乌鲁木齐市委党校学报, 2007, 2: 27-28.

[10] 王国良, 李小云. 参与式扶贫培训教程[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2003: 10.

[11] 霍莉. 参与式农民培训的实施及效果研究[D]. 华东师范大学, 2009: 4.

[12] 李小云. 谁是农村发展的主体[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998: 3.

[13] 崔功豪, 马润潮. 中国自下而上城市化的发展及其机制[J]. 地理学, 1999, 2: 106-111.

[14] 陶短房. 反思“自下而上”的改革路径[J]. 廉政瞭望, 2010, 5: 卷首页.

[15] (美)约翰·奈斯比特等, 著. 中国大趋势[M]. 北京:中华工商联合出版社, 2009: 卷首.

[16] 罗蕾. 自下而上——前沿科技引出的世纪新理念[J]. 科学技术与辩证法, 2007, 24(4): 96.

[17] 左停等. 从“最后一公里”到“第一公里”——对中国农村技术和信息传播理念的反思[J]. 中国农村经济, 2009, 25(7): 46- 47.

[18] 王德海. 传播与沟通教程[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2007: 223-247.

[19] 谭英. 中国乡村传播实证研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 246-249.

[20] 谭英. 新农村“自下而上”信息传播范式研究[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2010: 3-29, 51-52.

[21] 陆梅林. 方法论放谈——兼论一元论和多样化[J]. 文艺争鸣, 1986, 2: 51-52.

[22] 罗伯特·M·加涅. 沈力军, 译. “自上而下”的学习和“自下而上”的学习[J]. 外国教育动态, 1986, 2: 53-55.

[23] D. M. Beck, S. Kastner. Top-down and bottom-up mechanisms in biasing competition in the human brain. Vision Research, 2009, 49: 1154-1165.

[24] S. Langer. Philosophy in new key. Cambridge: Harvard University Press, 1942: 61, 67.

[25] 张云德, 王希玉. 中国民主化道路: “自上而下”与“自下而上”的统一[J]. 甘肃理论学刊, 2002, 3: 72-73.

[26] 赵迪, 王德海. 受众本位论视角下的参与式农业推广[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(11): 5922-5944.

[27] 石尚柏. 让农民乐在其中——农民田间学校与传统培训之不同[J]. 农村工作通讯, 2011, 2: 40-42.

[28] 段京肃. 社会发展中的阶层分化与媒介的控制权和使用权[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2004, 1: 48.

[29] 俞虹. 当代社会阶层变迁与电视传价值取向[J]. 现代传播, 2002, 6: .

NOTES

*基金项目:北京市科研项目:现代农业产业技术体系北京市创新团队推广与评估功能研究(部分成果)。