Modern Anthropology

Vol.05 No.02(2017), Article ID:20441,8

pages

10.12677/MA.2017.52003

No Grave to Sweep, No Ancestor to Worship: An Investigation into Pu’er Dai Culture

Hong Lin

College of Humanities, Xiamen University, Xiamen Fujian

Received: Apr. 13th, 2017; accepted: Apr. 24th, 2017; published: Apr. 30th, 2017

ABSTRACT

Based on field research among Pu’er Dai people in Jinping county of Yunnan Province, this study describes the absence of ancestor worship, the lack of descent concept in terms of marriage and family, and the consciousness of “otherness” regarding their ethnic identity. This study argues that the diversity within Dai Nationality should not be ignored or even denied due to the deliberately emphasized sameness of Dai people. The differences between Pu’er Dai people and Bai Dai people as demonstrated in aspects including ancestor worship, marriage and family, and ethnic identity are the best examples of cultural diversity within a nationality.

Keywords:Diversity, Pu’er Dai People, Ancestor Worship, Marriage and Family, Ethnic Identity

“无墓碑可扫”“无灵位可祭”的 普洱傣文化考察

林红

厦门大学 人文学院人类学系,福建 厦门

收稿日期:2017年4月13日;录用日期:2017年4月24日;发布日期:2017年4月30日

摘 要

本文以田野调查所见所闻,阐述金平普洱傣人无祖先崇拜之习、恋爱婚姻家庭方面无传统继嗣观、以及族属认同上的“他者”意识,提出:不应一味强调傣族的同一而忽略甚至否认其内部的多样态,普洱傣人在灵魂崇拜、婚恋家庭、族属认同等方面表现出来的与白傣截然不同的特点,是对民族共同体内部多样性的绝好诠释。

关键词 :多样态,普洱傣,祖先崇拜,婚恋家庭,族属认同

Copyright © 2017 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

2015年7月,笔者参与云南民族大学研究生院主办的第二届研究生民族学/社会学暑期学校项目,与几位学生一道到云南省红河州金平县勐拉乡进行了为期半个多月的田野调查。勐拉乡新勐村曾是上世纪80年代末至本世纪初和少英、刀洁等学者的田野点,本次调研在某种意义上具有“回访”的意味。

勐拉乡地处金平县城西南部,东邻金水河镇,南与越南莱州省清河县、勐德县接壤,是金平县傣族最为集中的三大乡镇之一(另为者米乡和金水河镇),下辖勐拉、新勐等7个村委会。在75个村民小组(自然村)中,有18个傣族村寨,分别居住着白傣、普洱傣、黑傣、曼仗傣4个族群,人口总数2010年已达19867人,占全县人口总数的5.29%1。聚居在新勐村的普洱上寨、普洱中寨及普洱下寨的普耳傣人,过去自称“傣泐”,他称“察泐”,如今常自称“版纳傣”2。据2014年户籍部门的统计,普洱上、中、下三寨共有266户1312人(1998年为245户1117人)。其中,普洱上寨有57户222人,人均年收入7613元,是新勐村下辖的10个村民小组中人均收入最高的自然村(新勐人均年收入5571元)。该村村民小组组长王文忠(1970年4月生)告诉笔者,自上世纪80年代初包产到户3后,村民的生产积极性被释放出来,加上90年代香蕉、橡胶“两JIAO”经济的迅速发展,普洱傣人的生产、生活面貌发生了根本性的变化。近几年温泉的开发,更使村民的经济状况大为改善,几乎家家有了摩托工具车、小汽车。经济水平的提高,无疑可以改变人们在宗教习俗、婚丧礼仪等外部文化上的特征。如:提升仪式过程中所用物品的档次、提高仪式的规格、更改仪式过程的繁简程度等等。为此,我们做了深入的民族志调查,从中发现普洱傣人与通常所言的金平傣族(更多场合下指白傣)在习俗惯行上存在诸多不同。

2. 普洱傣人无祖先崇拜之习

翻检文献,可见一些将傣族、尤其是金平傣族作为一个整体进行研究的论著。其中,有一些专门论述宗教信仰的论文。艾菊红如此论述“金平傣族”的亡灵崇拜:“一般将去世的父母作为家神供奉。金平傣族每个家庭中最重要、最神圣的地方就是供奉家神的神台,称为‘伙罗荒’,每逢年节都要供献祭品,祈求父母保佑家中平安幸福。” [1] 这里所言的亡灵崇拜,在普洱寨傣人中是不存在的。我们在田野调查中看到的是:普洱傣人坟地中“无墓无碑可祭扫”、家屋里“无灵位/牌位可祭奠”。因此,这里所言的“金平傣族”是不应该包含普洱傣人的。

刀洁、和少英在《金平傣族的民间信仰探析》一文中写道:“灵魂崇拜也是金平傣族最基本以及最重要的民间信仰形态。在金平傣族的观念里,人是有灵魂的,不仅活着的人有灵魂,而且死去的人也应当有灵魂。于是便产生了对灵魂的两类形式的崇拜:生灵崇拜以及亡灵崇拜” [2] 。和少英在<金平傣族的丧葬习俗及其灵魂观述论>对亡灵崇拜有过详尽的介绍 [3] 。然而,笔者在田野调查中看到的却是:金平普洱傣人没有亡灵崇拜,其丧葬习俗与上述“金平傣族”不同。2016年5月18日下午,借和少英先生来厦门大学做林惠祥纪念讲座(中国西南民族民间信仰的生存空间)之机,笔者确认了其所言“金平傣族”主要指白傣而不包括“普洱傣”。4同时,和少英先生也承认普洱傣人无亡灵崇拜。

普耳傣人到底有没有亡灵崇拜?就金平傣族内部的普洱傣人加以研究的论著微乎其微。刀洁《金平县普耳寨傣人的家庭结构和社会生活》一文,是笔者能查到的仅有的一篇相关文献。文中提及普洱傣人的宗教信仰,“既信仰南传上座部佛教,同时又信仰‘万物有灵’的原始宗教。在他们的观念世界里,佛主、神、鬼同时存在……他们认为寨有寨神、树有树神、地有地神、水有水神等。寨神是保佑村寨平安、人丁兴旺的,因而对寨神的祭祀不得有丝毫怠慢;树神则是保佑该地风水的,尤其是村旁的龙树或大树不能砍伐,否则会厄运临头;土地神和水神是保佑庄稼茁壮、粮食丰收的。” [4] 刀洁提到了寨神、树神、地神、水神,唯独没提“家神”,文中的家屋布局示意图中也没有祭拜祖先灵位的地方。这能否说明普耳傣人没有祖宗崇拜?当然,不提的事(或东西)亦非一定就表明它不存在。

在走访普洱上寨的整整一周(7月20~26日)内,我们听到村民经常提及寨神、树神、地神、水神等,就是没提到“家神”。笔者有意就“家神”问题询问过报道人小平,他告诉我们:普洱傣人家中没有类似白傣及汉人那样的祖先神台,只在父母的床头常年摆放米饭供奉。调查期间,笔者几次试图进入普洱傣人的家屋看个究竟,怎奈“外人不能入内”的禁忌,加之与报道人的关系均未发展到可以“进入”的程度,因此始终未能如愿。

祖先崇拜是亡灵崇拜中一项十分重要的内容。根据李亦园先生对祖先崇拜的定义:“所谓祖先崇拜就是相信祖先的灵魂不灭,并且成为超自然的神灵而加以崇奉。这类崇拜又可分为‘家屋崇拜’和‘择坟祭墓’两种不同的形式” [5] 。在本次的田野调查中,不但找不到普洱傣人“家屋崇拜”的迹象,而且确知他们没有“筑坟祭墓”的习俗。这与金平白傣的祖先崇拜习俗明显不同。

江应樑在《傣族史》“宗族与亲属”一节中明确写道:“他们没有祖宗崇拜习俗,家庭中不供奉祖宗神主,对祖宗坟墓无祭扫礼仪” [6] 。江应樑先生于上个世纪30~40年代在德宏和西双版纳的傣族聚居区先后进行了近一年的田野调查。他看到的傣族是没有祖宗崇拜习俗的。而笔者今日看到的普洱傣人,与江应樑先生当时看到的傣族一样,也无祖宗崇拜之习。对此,解释可有三个:其一,金平的傣族在祖宗崇拜习俗上,原本就与德宏和西双版纳的傣族有所不同——存在灵魂崇拜,可普洱傣在后来的发展中受到西双版纳傣族的影响——“不供奉祖宗神主,对祖宗坟墓无祭扫礼仪”;其二,原本相同,都无祖宗崇拜之习,但金平白傣后来发生了变化,形成祖宗崇拜的习俗,仅普洱傣沿袭了没有祖宗崇拜这一习俗;其三,说明金平白傣和普洱傣原本就来自不同的族群,因此有各自不同的习俗。无论如何,金平白傣与普洱傣在亡灵崇拜上表现出的不同,说明在社会历史变迁中,傣族内部各群体的发展是不平衡的,差异是客观存在的。普洱傣人没有祖宗崇拜之习,或许是刀洁论及普洱傣人的宗教信仰时不提“家神”的原因,也是对访谈过程中从未听过普洱傣人在嫁娶生育庆典时祭拜“家神”(祖宗)之现象的最好诠释。

普洱傣人的丧葬习俗中,选择坟地位置的做法与白傣一样——用生鸡蛋占卜来决定。除此之外,在停尸天数、入殓送魂、出殡下葬乃至修坟方面,均与白傣存在明显的不同。普洱傣人死后只停尸一天,第二天即下葬,且有“尸不过月”之习(即:若遇月末最后一天死的,当天必埋,不能过夜)。而且,出殡前要先请佛爷5来给死者念送魂词,将死者灵魂引入天国后才能入殓。他们虽行土葬(除僧侣实行火葬),但与汉人理解的土葬完全不同,既不修坟墓、不立墓碑,亦无上坟之习。仅在葬后次日清晨到坟地(埋葬处)给死者送饭,其后的日子均无需再来坟地,只需逢年过节到佛寺(而不是祠堂或其它)给死者送饭超度。

很显然,普洱傣人将死者的亡灵交由佛寺管理、超度,而不像白傣那样将死者亡灵迎回家中供奉。普洱傣人择地土葬,但不筑坟祭墓,因此无坟可祭;也不设神台供奉死者灵位。他们没有亡灵崇拜,仅在父母床头常年摆米饭供奉。这与白傣的亡灵祭拜方式完全不同。我们不必刻意强调傣族的同一性,而忽略甚至否认傣族内部在神灵崇拜上具有多样性。

或许是受到汉族传统民间宗教的影响,普洱傣人的宗教信仰中存在一些泛灵信仰和多神崇拜的现象。但在他们的观念世界中,更多更主要的是对“来世”和“轮回”的想象。他们虔诚地信佛、礼佛、敬佛,努力为来生行善积德,以期来世转身幸福。毋庸讳言,普洱傣人在宗教信仰上的这种特征,与其历史上受奴役被支配的政治经济地位相关。如此一个贫困受苦、处于底层的族群6,难道能够像有家有财的统治阶层那样,热衷于祈求神灵保佑现世的安稳?他们没有值得彰显的家世及宽裕的家屋,没有值得保佑的现世,只有对来世的憧憬。因此,“家屋崇拜”不符合他们的理性(逻辑)!难以摆脱的现世苦难让他们只能寄望于来世的轮回转运。根植于现实生活土壤中形成的这种世界观——来世观,无可置疑地影响并反映在普洱傣人的神灵崇拜方式乃至丧葬形式上。

3. 普洱傣人子嗣传宗接代的观念淡薄

在普洱村寨,家庭结构以二代人共处的核心家庭及三代人共处的扩大家庭为主。通常年长的子女成家另立门户的话,留下的幼子或幼女就与父母一起生活,承担赡养父母的主要责任。当然,其他子女也负一定责任。在普洱上寨57户人家中,有25户为核心家庭、29户属扩大家庭、3户是不完全家庭7,没有联合家庭的类型。57户家庭的户主几乎由年壮或年长的男子担任,且父母都是跟幼子女(而不是长子长女)一起居住。在25户二代人的核心家庭的户主中,有13人是60年代出生、8人是70年代出生。29户三代人的扩大家庭中,有16户的家庭结构是“上有老下有小”,户主是中间层;有13家的户主是第一代(祖辈),最年长者已75岁(年龄比他大的仅有2人,分别为1937年与1930年出生,都已不当户主)。扩大家庭中的多数户主几乎是50~60年代出生、现年45~60岁左右的,都已当祖父母了。

由上可知,普洱傣人家庭结构的特点是:家庭小型化、简单化、少子化且户主年轻化。这种小家庭制适应现代社会生产力水平的提高、经济快速发展的需求。此外,其亲子代际的老幼结合(幼子或幼女与父母一起居住)非常自然、合理,符合生命周期智力、劳力、体力的强弱变化、优劣配置互补,以求最大化的自然生存法则,而不受长子继承制的硬性制约。

普洱傣人子嗣传宗接代的观念淡薄,无白傣那样的“子权” [3] 32 (由长子主事、负责)观念。这与他们没有亡灵崇拜、无祭拜祖宗之习的现象是相符的。普洱傣人父母去世后,财产通常由跟其一起居住的幼子或幼女继承,兄长不会来争。无儿之家可由女儿招婿,但性质与汉人的“入赘”有所区别。我国宋代以来,女家没有男性子嗣者,招婿上门接续宗祧、补充劳力并赡养女家老人;入赘者需改为妻姓(亦有不改姓的),被人瞧不起。在普洱村寨,男方“上门”到女方家,是为了照顾老人和劳动力调配的方便,而不是为了接续香火/继承宗祧。报道人英子8说:“上门的男子不用改姓,子女也跟父亲姓”。显然,无接续香火/继承宗祧之需,入居妻家的女婿自然也无需改姓、子女亦不必随母姓。在57户人家中,有8户是男到女方家的,无一例外地保留着原姓,所生子女亦全随父姓。英子家是其中之一。她很自然地谈到丈夫“是到她家来的”,丈夫在旁也很自然地补充、插话。他们说,村里人视男到女家为平常事,无儿无女者可收养男孩或女孩为自己送终。笔者认为,宗族宗法观念相对淡薄(据说到解放初年还有不少人无姓氏),是普洱傣人在婚姻生活、生育观念等方面并不重男轻女的重要原因之一。

普洱傣人宗族宗法观念的淡薄有其历史原因,在此不予深究。宗族宗法观念的淡薄,使(或者体现为)普洱傣人的小家庭中保留着傣族社会早期对偶婚的一些特点。如,村民们从来不用娶或者嫁等字眼来称呼婚姻关系,一律代之以“上门”,男到女家或女到男家都称“上门”。青年男女自由恋爱,或是自己相识或是他人引介后谈恋爱,关系确定后即请媒人说亲,征得双方家长同意就按民族习惯筹办婚礼。我们询问过一些已婚妇女:当年俩人是如何相识的?“有些人说:都是同一寨子的人,从小就熟悉,到结婚年龄后两个人自然而然走在了一起。多数上了年纪的妇女说,当年自己都不是很懂这些事情,通过父母介绍相亲,觉得合适了就在一起,不合适就分开。一些稍微年轻的已婚女性,是通过出外玩耍、聚会或参加活动认识了自己的另一半,觉得合适了便带回家让父母过目,满意后就完婚。可见,傣族人的恋爱婚姻是相对自由且开放的,不存在汉族传统中的门当户对或者下嫁、攀高枝等观念。他们婚恋的要求是以满足自身生理和精神的需要为前提,注重的是婚姻当事人的情感及感觉,即主体的感受是他们选择婚恋与否的关键要素。父母通常不会成为孩子们谈恋爱及结婚的阻碍。傣族人的择偶标准很明确也很简单,被访谈的几位女性都说:只要懂得尊敬老人,懂得体贴父母,疼爱家庭即可。”9在田野调查中,笔者感受到普洱傣人婚恋生活中那种男女平等、开明自由的气息。

普洱傣人婚后双方若感情不合可以离异,离异或丧偶者不论男女均可再婚。目前村里不少离婚后又找到配偶的,只同居不登记,村人叫它“搭伴生活”。有两对丧偶的老人也是同居,其中一对俩人都已年过七旬。住其对门的英子说:双方的配偶都过世了,老婆婆就搬过来住,还请左邻右舍及家人亲戚吃酒。显然,这样的事实婚虽没履行法律手续,但双方子女认可、村人见证,也很祥和温馨。在村里访谈期间,笔者不下四次遇见这对老人,他们形影不离、进进出出(附图1)。英子笑着坦然地对我们说:我们这里人不在乎这个(指“搭伴生活”),离婚再婚很正常。新勐村委会提供的《新勐文化户口册》中显示,有几人有子女无配偶,或年岁已大大超过该村通常婚龄却仍在父兄户名下者。笔者就这几人的婚姻状况分别请教了多位报道人,确认他们或是离异、或是离异后回到娘家。谈到他们的情况时,受访者语气都很自然、平常,丝毫没有“好女不离异”的观念。从普洱傣人的婚姻实践中,笔者看到了婚姻当事人主体意志在恋爱婚姻关系中的分量;看到婚姻当事人的主体性得到尊重。

或许是受南传小乘佛教文化的影响,普洱傣人没有多子多福、重男轻女、养儿防老、传宗接代等汉族的传统生育观,而是践行着不追求多生、不重男轻女、不偏重男性后嗣等生育行为。报道人英子说:我们这里生男生女都行,不重男,但不生孩子老人会嫌弃,必须去抱养。这种生育实践或许是受南传佛教文化所弘扬的随缘而安、众生平等的原始佛教核心价值观的影响 [7] 。它从另一侧面表明普洱傣人没有祖宗崇拜之习,没有“传宗接代”的思想。在该村寨80后及之后出生的人口中,不论是男孩还是女孩,没有一例超出2胎的,这不仅是他们“在执行计划生育政策上做出了表率” [4] 127,更表明无传统继嗣制下普洱傣人践行男女平等及计划生育的自觉自愿。

4. 族属认同的“他者”意识

普洱傣人不仅在上述外部文化特征上表现出与白傣的差异,而且主观精神层面上,“他者”的意识颇强。走访中,笔者每每听到普洱傣人谈及白傣时总会强调:“他们与我们不同”。从“他们与我们不同”的表述中,笔者隐约地察觉到他们在“族属认同”上的“他者”意识。尽管在长期的民族融合中,金平傣族的四个分支在语言沟通方式、生计模式、宗教习俗等方面已体现出多元交汇的特点,但普洱傣人在心理上并不认同自己与白傣同源,因此总是迫不及待地向我们声明他们与白傣不同。而白傣,作为历史上曾经强势的族群,其优越感依然存在。我们的另一主要报道人刀姐10,同样时不时地向我们强调自己“是白傣”,与普洱傣的“不一样”。普洱傣人承认“傣族”这一共同体,同时也强调共同体内群体的差异。笔者认为这与勐拉普洱傣人的族源及所属阶级等历史文化有关。

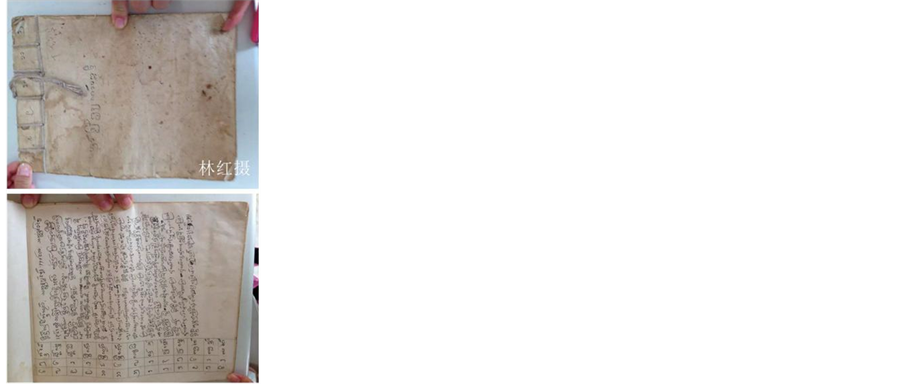

在村口经营农家商店的报道人王哥11,向笔者谈起普洱傣人的祖先(族源)。1983年,勐拉开始“落实党的宗教政策,以草木结构复建寺庙,恢复正常的宗教活动”12。那年王哥15岁(实际年龄仅13岁),与8位少年一起进了勐拉大佛寺学习(文化大革命期间寺庙被强行拆除,多年没培养和尚了)。三年后他离开寺庙到金平县城当建筑工。在寺庙期间,王哥除习得教义教规、念经侍佛外,还学习了老傣文、社会历史、天文历算即简单的医学知识,做了不少笔记。他拿出当年一笔一划记下的笔记(附图2)给笔者看,说如今帮村人择日子(婚丧红白事)靠的就是这笔记和从西双版纳买来的傣历。

王哥告诉笔者,当年在寺庙里,晚上无事时常听一位来闲聊的百岁老人讲述往事。据那位老人说,他们的祖先是200多年前从越南迁徙过来的。老人年幼时寨里发生过一场瘟疫,村人死得所剩无几,有些人逃到了西双版纳,留下的人繁衍出如今的上中下三个村寨的傣人。笔者访谈村民小组组长王文忠13时,他对“祖先来自何处”做了回答。他也听老人说过祖先迁到普洱寨的故事。他说,1980年代在西双版纳还活着的上了年纪的老人,有的还能说出从越南到普洱寨、从普洱寨到版纳的经历。

上述两人所言的“祖先来自越南”之说,与刀洁“普耳寨傣人是200年前为避战乱求生而逃出西双版纳东迁至此定居的” [4] 124的主流版本不同,这令笔者颇感困惑。笔者深知“访问一人就信以为真而写出报道的是记者而不是学者”(余光弘语),怎奈此次田野时间有限,不能访谈更多村民以佐证。眼下做不成学者只能权当一回“记者”,于此提出两点思考:其一,20世纪60、70年代出生的普洱傣人中读书识字者不多14,难得有人能将长者口述的祖先记忆记录下来,因此,恐难找到如此草根的族群迁徙之文献;其二,将自己的族源描述为越南而非西双版纳,在今天看来并非抬高反而降低“身价”,因此,编造“神话”的理性(逻辑)不足。为此,笔者宁愿信其传说是空穴来风而不想轻易放过。于是,存疑于此。

笔者才疏识浅,无能复原如此草根阶层的村落史,但能感知到普洱傣人的“他者”意识。尽管他们认同作为“傣族”的存在,却很清楚地意识到与白傣的不同。这种差异,不仅表现为在宗教信仰上的无祖先崇拜特征、在恋爱婚姻家庭方面无传统继嗣观(传宗接代),而且源于祖先来自不同之地,更源自1949年解放以前所处的阶级地位——底层边缘族群的身份认同。就民族认同的形成与发展过程而言,族属认同更多地存在于心理精神层面,它虽可以随时代和社会的变迁而发生变化,但历史中形成的记忆及意识却不会轻易消失。相较于国家的民族分类体系,地方性、民间性的族属认同,更乐于实行与其周边邻居约定俗成的族群分类体系,因为这种分类体系是居住位置相邻的不同族群在历史互动中长期形成的。应该“承认一与多在民族构造中的合法性,一个共同体可以分化为多个群体,多个群体依然可以构造成一个共同体” [8] 。共同体内部文化多样态的存在是抹不去的。普洱傣人对自身族属认同的上述叙说、想象与经验,或许可以成为诠释“民族”概念的普洱版;普洱傣人在宗教信仰上的无祖先崇拜之习俗、在恋爱婚姻家庭方面无传统继嗣观(传宗接代),表现出与白傣截然不同的特点,这一切是对民族共同体中文化多样态的绝好诠释。

文章引用

林 红. “无墓碑可扫”“无灵位可祭”的普洱傣文化考察

No Grave to Sweep, No Ancestor to Worship: An Investigation into Pu’er Dai Culture[J]. 现代人类学, 2017, 05(02): 14-21. http://dx.doi.org/10.12677/MA.2017.52003

参考文献 (References)

- 1. 艾菊红. 金平傣族女性及其原始宗教信仰[J]. 云南民族大学学报(哲学社科版), 2003(3): 42-45.

- 2. 刀洁, 和少英. 金平傣族的民间信仰探析[J]. 云南师范大学学报(哲学社科版), 2006(5): 208-214.

- 3. 和少英. 金平傣族的丧葬习俗及其灵魂观述论[J]. 民族研究, 1992(2): 26-32.

- 4. 刀洁. 金平县普耳寨傣人的家庭结构和社会生活[J]. 学术探索, 2002(4): 124-127.

- 5. 李亦园. 宗教与神话[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004: 117.

- 6. 江应樑. 傣族史[M]. 成都: 四川民族出版社, 1983: 504.

- 7. 郭山. 南传佛教文化与傣族传统生育观[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2008(2): 48-52.

- 8. 嘉日姆几. 论凉山彝族族属认同的蛋形构造—从小凉山的“农场”现象说起[J]. 社会学研究, 2010(5): 192-207.

附图1

附图2

期刊投稿者将享受如下服务:

1.投稿前咨询服务 (QQ、微信、邮箱皆可)

2.为您匹配最合适的期刊

3.24小时以内解答您的所有疑问

4.友好的在线投稿界面

5.专业的同行评审

6.知网检索

7.全网络覆盖式推广您的研究

投稿请点击:http://www.hanspub.org/Submission.aspx

期刊邮箱:ma@hanspub.org

NOTES

1《金平苗族瑶族傣族自治县民族志(1979-2010)》载:“县内的傣族按服饰、生活习惯、语言划分有4种称谓,即白傣、普洱傣、黑傣、曼仗。”金平苗族瑶族傣族自治县民族宗教事务局编,云南民族出版社,2013年8月第1版,第78页。

2据2015年7月20~27日对普洱上寨村民的访谈笔记。以下,凡未注明出处者均来自该期间的访谈笔记。

3老村支书王有亮告诉笔者,1983年以后村里就没田可分了。

4刀洁<从日常生活事象看金平白傣的神灵崇拜>一文(《云南民族学院学报(哲学社科版)》2002年第7期第95页),则明确将“金平白傣”单列出来,而不是笼统地用“金平傣族”。

5据2015年7月19日上午9:45~11:10大佛寺宗教活动室访谈笔记。受访人:普洱中寨前村长王玉金(1935.9生);普洱中寨村民小组副组长白小华(1982.12生);佛爷(“波章”)罗小敏(1970.7生)。罗小敏13岁(1983年)进勐拉大佛寺学习后留在寺中成为佛爷。尽管还俗后的称呼为“康朗”(晋升为大佛爷者不能还俗结婚),但村民习惯上还是叫他“佛爷”。他是勐拉大佛寺现今仅有的一位管理宗教事务的“波章”,在普洱村寨中享有声望。如今生活条件好了,父母都不愿让孩子(本人也不愿意)进寺庙学当佛爷,“波章”的职位有点青黄不接、后继无人。

6访谈中村中老者总会提到其祖先受苦受难的迁徙经历,且言谈中流露出他们是被白傣统治的,白傣骑在他们头上。

7笔者根据新勐村委会提供的《新勐文化户口册》(勐拉派出所2014年4月制)给出的信息,逐一询问报道人并加以核对,然后进行分类统计。

8该村原支书的女儿,村小组妇女委员,1988年11月生。姐妹俩姐姐嫁在本村,她留在父母身边。丈夫小陈(1988.8)祖籍广东,父亲是汉族,母亲为傣族,是附近农场七队的。两家的老人彼此熟悉,俩人是经由老人介绍认识的。

9金若郗:普洱上寨傣族婚俗变迁。该文是此次厦门大学研究生提交的田野报告。在本次调研中,笔者几乎与若郗同学一同走访、了解普洱傣人的婚俗。

10新勐村副支书,该村唯一的专职女村干部,2009年被认定为金平县民族文化传承人。是整个调研组最最主要的报道人和协力者。

111968年3月13日生,1988年结婚(实际结婚年龄是18岁,因怕不符合法定结婚年龄而多报了2岁)。笔者先后四次访问他及其妻,俩人均是笔者最主要的报道人。由于健康原因,结婚16年后才生一女,今年8岁读小学二年级。家里的橡胶园与香蕉园由他管理并雇人帮忙。

12《勐拉大佛寺简介》,由勐拉乡新勐村村委会提供。

131970年4月8日生,读过两年书,1980年包产到户后缀学回家放牛。据7月24日傍晚的访谈笔记。

14笔者据新勐村委会提供的《新勐文化户口册》(勐拉派出所2014年4月制)中的信息统计出:普洱上寨222人口中,1960~1979年出生的共105人,其文化程度分别为:“文盲半文盲”者80人,小学毕业23人,初中毕业2人。