Advances in Psychology

Vol.4 No.02(2014), Article

ID:13224,10

pages

DOI:10.12677/AP.2014.42037

职业压力对护士一般健康水平的影响: 神经质与应对方式的中介作用

Si Wen, Menglu Cao, Siyao Chen, Yunglung TangFaculty of Psychology, Southwest University, Chongqing

Email: si-wen@hotmail.com

Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received: Jan. 7th, 2014; revised: Jan. 13th, 2014; accepted: Jan. 18th, 2014

ABSTRACT

Objective: To explore the potential mechanism underlying the relationship between occupational stress and nurses’ general health, and to provide reference for drafting effective prevention and intervention aiming to nurses’ health problem. Methods: Adopted convenient sampling method and investigated 347 clinical nurses from five hospitals in Chongqing Province with Weiman Occupational Stress Scale (WOSS), Neuroticism Scale, Coping Style Questionnaire (CSQ) and Self-related Health Measurement Scale (SRHMS). Results: The total contribution of the best model to nurses’ general health was 33%. Occupational stress affected nurses’ general health through five paths: 1) directly had negative effect on nurses’ general health; 2) indirectly affected nurses’ general health via emotion-focused coping, and 3) two kinds of coping styles together respectively; 4) indirectly affected nurses’ general health via neuroticism level, and 5) neuroticism level and problem-focused coping together respectively. Conclusion: Nurses’ neuroticism level and coping styles used to response to stress have mediating effects on the relationship between occupational stress and their general health.

Keywords:Occupational Stress; Neuroticism; Coping Styles; General Health; Nurses; Mediating Effect

职业压力对护士一般健康水平的影响: 神经质与应对方式的中介作用

文 锶,曹梦露,陈思瑶,汤永隆

西南大学心理学部,重庆

Email: si-wen@hotmail.com

收稿日期:2014年1月7日;修回日期:2014年1月13日;录用日期:2014年1月18日

摘 要

研究目的:探讨职业压力对护士一般健康水平影响的可能机制,为护理行业的领导者和管理者针对护士的健康问题制定有效的预防和干预方案提供一些借鉴。方法:以方便取样的方法邀请重庆市五所医院的临床护士347名,用Weiman职业压力量表(WOSS),神经质量表,应付方式问卷(CSQ)和自测健康评定量表(SRHMS)进行调查。结果:研究建构的模型对护士一般健康水平的整体解释率为33%。职业压力主要通过五种途径影响护士的一般健康水平:1) 直接负向影响护士的一般健康水平;2) 以情绪中心应对为中介,和3) 以情绪中心应对与问题中心应对一起为链式中介,间接影响护士的一般健康水平;4) 以神经质为中介,和5) 以神经质与问题中心应对一起为链式中介,间接影响护士的一般健康水平。结论:护士的神经质水平和面对压力时所采用的应对方式在职业压力与他们的一般健康水平的关系间起中介作用。

关键词

职业压力;神经质;应对方式;一般健康水平;护士;中介作用

1. 引言

护士是护理行业的一线员工,主要为病人提供健康促进和疾病预防的服务。护士自身最佳的健康状况是他们工作的保障。然而,研究发现,全世界的护士都面临着很多共同的健康问题。身体健康方面,护士容易患肌肉疼痛,肺结核,高血压,神经衰弱和失眠等疾病;心理健康方面,护士容易焦虑和抑郁;社会健康方面,护士表现出药物滥用的行为(Collins, Gollnisch, & Morsheimer, 1998; McNeely, 2005)。护士健康水平受损会影响工作质量,降低工作满意度,增加请假率、离职意向甚至离职率等(Josephson, Lindberg, Voss, Alfredsson, & Vingård, 2008; You et al., 2013)。这些严重的不良后果会影响到护理行业员工队伍的稳定性,有可能使普遍存在的护理人员短缺问题变得更为严峻。因此,护理行业的领导者和管理者应该更加重视护理员工的健康水平。

有研究显示,职业压力是导致护士健康受损的重要危险因素(McNeely, 2005)。职业压力是指影响员工身体、心理和社会功能动态平衡的所有与工作相关的因素(Weiman, 1977)。护理行业被誉为高压力职业(AbuAlRub, 2004),护士常常暴露于各种工作相关的压力中。其中,工作负荷,角色混淆,角色冲突和对他人负责是护士最为普遍的工作压力(Tsai, 1993; Yau et al., 2012)。例如:面对护士短缺的现状,在岗的护士工作量大,工作时间长(Sveinsdottir, Biering, & Ramel, 2006);在工作中,护士经常要替代医生完成部分工作;护士与医生,同事间也存在矛盾或冲突(Tyson & Pongruengphant, 2004);最为关键的是护士的工作要求护士对病人的健康甚至生命负责,所以责任也非常重大。大量研究显示,护士面对的职业压力所导致的后果包括:抑制免疫功能,提高疾病易感性;增加焦虑、抑郁和轻微精神疾病的发病率;还可能提高药物滥用行为(Collins et al., 1998; De Gucht, Fischler, & Demanet, 1999; Tennant, 2001)。

虽然职业压力被普遍证明是护士健康水平受损最重要的影响因素,然而,临床研究的结果显示,个体的健康问题不可能仅仅是单个因素造成的。Kraemer(2001)指出,个体的健康问题或是疾病通常是由一系列链式因素,或者是多个的一系列链式因素所引起的。以护士最为普遍的职业压力(包括工作量与角色压力)为例,我们的确可以发现,其单独对护士健康水平(包括身体健康和心理健康)的解释率一般大约只有10%~30% (Prosser et al., 1997; Schaefer & Moos, 1996)。这提示我们,探索职业压力对护士健康水平影响过程中的第三变量是非常必要的。这有助于人们更好的理解职业压力是如何对护士的健康水平进行影响的。进一步的,对职业压力对护士健康水平影响过程中的第三变量(包括破坏因素和保护因素)的确定,可以帮助护理行业的领导者和管理者针对护士的健康问题提出有效的预防和干预方案。因此,本研究旨在建构模型以探索职业压力对护士一般健康水平产生影响的可能机制。

Lazarus和Folkman(1984)的压力与应对模型提出,当个体在面对压力时会采取惯用的应对方式来应对压力。而选择不同的应对方式又会对压力结果(如健康)带来不同的影响。另外,人格理论家提出,虽然应对方式的采用与压力伴随,然而,应对方式的选择却有赖于个体自身的人格特征(Bolger & Zuckerman, 1995)。值得注意的是,人格特征虽然相对稳定,但是在重大的压力事件或长期的压力下也可能发生改变(Ormel & Rijsdijk, 2000),同时,人格特征也会影响个体的健康水平(Bolger & Zuckerman, 1995)。这两种理论说明,护士自身的人格特征以及面对压力时选择的应对方式可能在职业压力与他们的健康水平的关系间发挥着重要的作用。然而,目前很少有实证研究从这个角度来直接探讨职业压力对护士一般健康水平的影响机制。

根据压力与应对模型,当个体面对压力时,他们会采用认知的或行为的努力以管理超出个体自身能力或资源的特殊需求(Richard Stanley Lazarus & Folkman, 1984)。这种认知的或行为的努力被称作应对方式。Lazarus (1993)将应对方式分为了两大类:问题中心应对和情绪中心应对。前者是一种积极应对方式,旨在采取行动改变外在的环境以减少或消除压力,如解决问题和求助;而后者是一种消极应对方式,旨在有意识地改变想法或者认知来调节个体内在的情绪体验,如逃避和幻想。大量研究证明,问题中心应对与护士的健康水平呈正相关;而情绪中心应对与护士的健康水平呈负相关(Tyson, Pongruengphant, & Aggarwal, 2002; Xianyu & Lambert, 2006)。另一些研究进一步指出,问题中心应对可正向预测护士的心理健康水平(Chang et al., 2007);而情绪中心应对负向预测护士的心理健康水平和药物滥用行为(Chang et al., 2007; Collins et al., 1998)。这说明采用问题中心应对对护士的健康具有积极作用;而采用情绪中心应对对护士的健康具有消极作用。同时,这两种应对方式均被证明是护士广泛使用的压力应对方式(Kalichman, Gueritault-Chalvin, & Demi, 2000)。由此可见,两种应对方式均有可能在职业压力与护士健康水平的关系中起中介作用。然而,目前很少有研究检验这种中介作用。

在大五人格模型中,研究最多,并且与压力,应对方式和健康关系都最为密切的是神经质(Bolger & Zuckerman, 1995)。神经质是指对负面刺激的敏感觉知(McNaughton, 2003)。首先,神经质被普遍看作是影响个体健康的危险因素。大量研究证明,由于神经质可以提高个体对负面刺激(如压力)的易感性,因此,会导致个体经历更多负面情绪,情绪波动性更大,更容易将身体感觉觉知为疾病症状,并且更容易采用风险行为以应对负面刺激(Costa & McCrae, 1987, 1992)。例如:护士的神经质水平能预测他们的失眠,抑郁以及他们的药物滥用行为(Carter & Acton, 2006; Collins et al., 1998)。其次,神经质会损害个体正确应对压力的能力,导致个体在处理压力时做出不适当的选择(Bolger & Zuckerman, 1995)。例如:McCrae和Costa (1986)的研究显示神经质与消极的应对方式(如逃避现实的幻想,退避,痴心妄想和犹豫不决等)呈正相关,而Collins (1998)等人的研究显示神经质与积极的应对方式(如获取建议和接受事实等)呈负相关。进一步地,Narumoto (2008)的研究证明,护理者的神经质水平可以预测他们对情绪中心应对的使用,例如:逃避。虽然神经质被普遍证明对个体的健康水平和应对方式的使用产生影响,然而,对于压力与神经质的关系却并没有统一的结论。在以往的研究中,神经质总是被作为个体自我报告压力的正向预测因子(Bolger & Zuckerman, 1995)。但是,另一些研究者提出,压力会改变个体的神经质水平。即虽然神经质水平是相对稳定的,但在个体遭遇重大的压力事件(如灾难)或者承受长期的压力后会改变(Bramsen, van der Ploeg, van der Kamp, & Adèr, 2002; Ormel & Rijsdijk, 2000)。本研究调查的是护士近一个月的神经质水平(类似状态神经质)。有实证研究证明,神经质水平可以在压力下提高并会持续一段时间(McNiel & Fleeson, 2006)。由此推断,神经质水平可能在职业压力与护士的一般健康水平的关系中起中介作用,同时,还对另一个潜在的中介因素——应对方式——产生影响。然而,目前同样很少有研究检验这种中介作用。

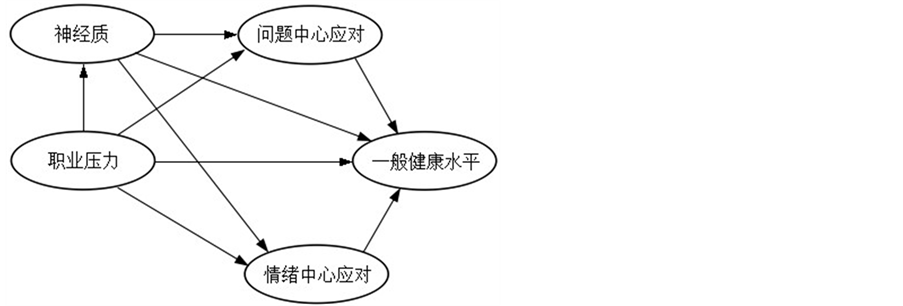

基于以上讨论,本研究假设,护士自身的神经质水平以及在面对压力时采用的应对方式在职业压力与护士的一般健康水平间起中介作用。并试图通过结构建模的方式对假设的作用机制与路径进行检验(如图1)。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

本研究采用方便取样的方法,于2012年4~6月,三名研究者前往重庆市中医医院,龙岗卫生院,双桥经开区医院,大足区第二人民医院和大足妇幼保健院5所医院进行调查。于护士工作休息时间,研究者对问卷的填写进行指导。发放问卷410份,回收有效问卷为347份。其中,男性13人,占3.75%,女性334人,占96.25%;教育水平高职和本科分别为1人,占0.58%,中专73人,占21.00%,大专220人,占63.40%,其余为缺失数据;平均年龄29.12岁,标准差为6.92;平均工龄8.48年,标准差为7.46。

2.2. 测量工具

2.2.1. Weiman职业压力量表(Weiman Occupational Stress Scale, WOSS)

WOSS(Weiman, 1977)包括15个条目和四个因子:工作负荷,角色混淆,角色冲突和对他人负责。本量表采用李克特5点式评分,要求被试对每个条目所涉及的工作压力的频率进行评定,从“从未有过”到“几乎总是”分别评为1~5分。该量表在本研究中的内部一致性系数为0.91。

2.2.2. 神经质量表

该神经质量表为自编量表。于重庆市医科大学医院附属第一院分别采集两批被试(分别为218人和201人)进行探索性和验证性因素分析。对该量表进行巴特利特球度检验,检验结果:统计量的观测值为8367.01,量表KMO值为0.91,因此该量表适合进行因素分析。在此基础上,研究者采用最大变异主成分法对这些项目进行探索性因素分析。分析结果:特征值大于1者共有5个,转轴后5个共同因素可以解释的总变异量为51.72%,得到24个条目,每个条目的因素负荷量大于0.40。进一步,验证性因素分析所得的良好的结构方程拟合指标支持了5个因子的模型(x2/df = 4.89, GFI = 0.92, CFI = 0.90, TLI = 0.90, RMSEA = 0.06) (温忠麟,侯杰泰,2004)。五个因子分别命名为:人际敏感(对人际关系的敏感),焦虑敏感(对能够引起焦虑情绪的线索的易感性),抑郁敏感(对忧郁信息的易感性),味觉敏感(对味觉感受的敏感)和躯体敏感(对躯体感觉的敏感)。该量表采用李克特式5点评分,要求被试评定条目的内容是否符合他们最近一个月的真实感受,从“完全不符合”到“完全符合”分别评为1~5分。该量表各维度的内部一致性系数分别为0.77、0.79、0.74、0.67和0.65,该量表在本研究中的内部一致性系数为0.94。

2.2.3. 应付方式问卷(Coping Style Questionnaire, CSQ)

CSQ(肖计划,许秀峰,1996)一共有62个条目和六个因子:解决问题、求助、自责、幻想、退避和合理化。根据Lazarus对应对方式的分类方法,将解决问题和求助组成问题中心应对,而将自责、幻想、退避和合理化组成情绪中心应对。该问卷要求被试回答:当他们遇到困难和压力时,他们是否采用条目中列举的应对方式;只需做出“是”和“否”的选择,回答“是”计为1分,回答“否”计为0分。在

Figure 1. The hypothesis model: The mechanism underlying the relationship between occupational stress and general health

图1. 职业压力对护士一般健康水平的作用机制假设模型

本研究中,问题中心应对和情绪中心应对的内部一致性系数分别为0.79和0.89。

2.2.4. 自测健康评定量表(Self-Related Health Measurement Scale, SRHMS)

SRHMS(许军,解亚宁,李博,胡敏燕,2002;许军,李博,胡敏燕,李海燕,2002)共有43个条目和三个分量表:自测生理健康,自测心理健康和自测社会健康。在采用该问卷时,研究者将10点评分转化为了李克特式5点评分,要求被试评定他们在最近一个月内的健康状况,从“非常不好”到“非常好”分别评为1~5分。该量表在本研究中的内部一致性系数为0.85。

2.3. 数据处理与分析

本研究采用SPSS20.0和AMOS18.0进行数据处理与分析,统计方法包括描述性统计、相关分析、回归分析和模型拟合检验。

3. 研究结果

3.1. 职业压力、神经质、应对方式与一般健康水平的相关分析

职业压力、神经质、应对方式和一般健康水平的平均分、标准差及它们之间的相关如表1所示。首先,一般健康水平与各预测变量都显著相关,从相关系数的大小我们可以看出,三类预测变量与一般健康水平之间的关系具有一定层次性,部分反映出了所建构模型中各变量的结构关系。具体来看,职业压力与一般健康水平间的相关最高,神经质与一般健康水平的相关次之,应对方式与一般健康水平的相关较低。此外,职业压力与神经质也显著相关。最后,职业压力与情绪中心应对显著相关,而与问题中心应对相关不显著,说明职业压力与不同的应对方式间的关系存在差异;同时,神经质与问题中心应对显著相关,而与情绪中心应对相关不显著,同样说明神经质与这两种应对方式的关系不同。

3.2. 职业压力对护士一般健康水平的路径分析

本研究采用结构方程建模方法对神经质和应对方式的中介作用进行考察。假设模型的x2/df为5.48,RMSEA为0.11,CFI和TLI均小于0.90。参考温忠麟和侯泰杰(2004)对拟合指标的判断标准(除了N = 150以外,x2/df小于5;x2显著性阈值为0.0005;GFI,CFI和TLI都应大于0.90;RMSEA应小于0.08),假设模型的拟合情况并不理想。根据各个变量之间的相关系数,以及模型中各条路径系数的大小和显著性,我们对假设模型进行了修正,分别建构了3个过程模型。过程模型1:有研究证明,情绪中心应对

对问题中心应对可能有预测作用(Richard Stanley Lazarus & Folkman, 1984),同时,参考相关分析结果中两种应对方式有显著正相关(r = 0.50, P < 0.01),笔者在假设模型的基础上增加情绪中心应对到问题中心应对的路径;过程模型2:职业压力到问题中心应对的路径系数不显著(β = 0.02, P > 0.1),同时,考虑到相关分析中二者的相关也不显著(r = −0.06, P > 0.05),笔者在过程模型1的基础上将职业压力到问题中心应对的标准化路径限定为0,以观察模型各拟合指标的变化情况和考察职业压力对问题中心应对的作用路径。过程模型3:神经质到情绪中心应对的路径系数不显著(β = −0.03, P > 0.1),同时,考虑到在相关分析中二者的相关也不显著(r = 0.05, P > 0.05),笔者又在过程模型2的基础上将神经质到情绪中心应对的标准化路径限定为0,同样以观察模型各拟合指标的变化情况和考察神经质对健康水平的作用路径。假设模型及过程模型的标准化路径系数见表2。

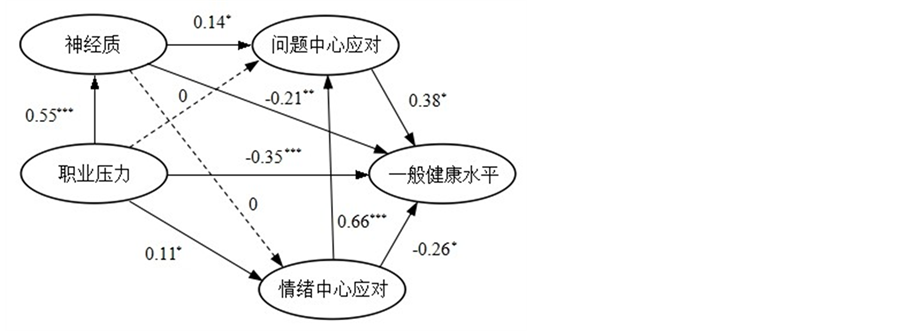

表3列出了四个结构模型的拟合指标。参考温忠麟和侯泰杰(2004)对拟合指标的判断标准,模型3的拟合结果比较理想,为描述被试测试结果的最佳模型(见表3)。该模型对护士一般健康水平的整体解释率为33.00%。根据表2中模型3的标准化回归系数,可得出:职业压力对护士一般健康水平的直接效应

表1. 主要变量的描述性统计结果

注:*p < 0.05;**p < 0.01;M代表平均数,SD代表标准差。

表2. 假设模型和过程模型的标准化路径系数

注:ap < 0.1;*p < 0.05;** p < 0.01;*** p < 0.001。

表3. 假设模型及过程模型的拟合指标

值为−0.35,职业压力通过情绪中心应对对护士一般健康水平的间接效应值为−0.03,职业压力通过两种应对方式对护士一般健康水平的间接效应值为0.03,职业压力通过神经质对护士一般健康水平的间接效应值为−0.12,职业压力通过神经质和问题中心应对对护士一般健康水平的间接效应值为0.03,职业压力对护士一般健康水平的总效应值为−0.44。

从最佳拟合模型(如图2)可看出。

首先,职业压力对护士的健康水平具有直接的负向预测作用(β = −0.35, P < 0.001);即职业压力的增大会直接降低护士的一般健康水平。

其次,职业压力不仅能直接影响护士的一般健康水平,还通过情绪中心应对的中介作用以及两种应对方式一起的链式中介作用,间接影响护士的一般健康水平。即:一方面,职业压力的增大会增加护士使用情绪中心应对的频率,并由此间接降低他们的健康水平;另一方面,在增大的职业压力下,情绪中心应对使用频率的增加并没有直接作用于护士的健康水平,而是再通过促进问题中心应对的使用以间接提高护士的健康水平。

此外,职业压力还通过神经质的中介作用,以及神经质与问题中心应对一起的链式中介作用间接影响护士的一般健康水平。即:一方面,职业压力增大会促进护士神经质水平的提高,并由此间接降低他们的健康水平;另一方面,在增大的职业压力下,提高的神经质水平并没有直接作用于护士的健康水平,而是通过促进问题中心应对的使用以间接提高护士的健康水平。

4. 讨论

本研究以压力与应对模型,以及神经质在压力、应对和健康三者间的作用为理论构架,通过结构方程建模的方法,建构了职业压力影响护士健康水平的作用机制模型。该模型揭示了职业压力作用于护士一般健康水平的五条路径,并证实了神经质和两种不同的应对方式在其中起到了重要的中介作用。

首先,职业压力对护士的一般健康水平具有直接显著的负向影响。这再一次验证了职业压力是护士健康受损的重要危险因素(McNeely, 2005)。

其次,路径分析结果显示,职业压力以情绪中心应对为中介对护士一般健康水平产生间接影响:职业压力的增大会增加护士使用情绪中心应对的频率,并由此降低他们的健康水平。这可能是因为在面对巨大的职业压力时,情绪中心应对可以帮助护士暂时转移对压力本身的注意力(Herman-Stabl, Stemmler, & Petersen, 1995),使压力源本身带来的痛苦感减小。然而,情绪中心应对并不针对压力本身解决问题,这

Figure 2. The best model: The mechanism underlying the relationship between occupational stress and general health

图2. 职业压力对护士一般健康水平的作用机制最佳模型

使得原来的压力残留并继续存在,并可能进一步导致新的压力产生(Bolger & Zuckerman, 1995)。可见,从长远来看,情绪中心应对是一种无效的或不成熟的应对方式。护士面对“一波未平一波又起”的压力会身心疲惫,对目前的工作产生负面情绪等(Lambert et al., 2004),这必然会导致他们的健康受到损害。

除了情绪中心应对单独起中介作用以外,本研究还发现情绪中心与问题中心应对一起在职业压力与护士的一般健康水平间起链式中介作用:在增大的职业压力下,情绪中心应对使用频率的增加并没有直接作用于护士的健康水平,而是再通过促进问题中心应对的使用提高护士的健康水平。Roth和Cohen (1986)的研究指出,个体面对压力时采用情绪中心应对可以赢得更多缓冲时间以做好解决问题的准备。因为个体只有暂时将注意力从压力源本身转移才能有充分的时间和精力收集应对资源和思考应对办法。在本研究中,护士可能就是采用了这种应对压力的策略。当他们有了充足的应对资源和方法后,采用问题中心应对来帮助自己减少或消除压力源,从根本上处理了压力感,从而有利于健康的保持。

另外,路径分析结果还显示,职业压力以护士的神经质水平为中介间接对他们的健康水平产生影响:职业压力增大会促进护士神经质水平的提高,并由此间接降低他们的健康水平。这一发现支持了状态神经质水平在压力下升高的研究结果(McNiel & Fleeson, 2006)。护士的工作需要对病人的健康甚至是生命负责,因此,适当的神经质水平是他们工作的保障。适当的神经质水平可以使护士对工作保持警惕和对工作更为仔细和谨慎,以避免医疗事故。但是,当面对过大的工作压力时,护士就很可能变得对工作过度警惕和对压力过度敏感,从而表现为神经质水平的提高。神经质水平提高会带来危险感(Costa & McCrae, 1987),而这种威胁感可能就会对护士健康产生负面影响。

最后,护士的神经质水平和采用的问题中心应对一起在职业压力与一般健康水平的关系间起链式中介作用:在增大的职业压力下,神经质水平的提高并没有直接作用于护士的健康水平,而是通过促进问题中心应对的使用以提高护士的健康水平。其中,神经质对问题中心应对正向预测的结果与过去的研究结果相反,这也是本研究的一个新的研究结果。过去的研究普遍证明,面对压力,神经质水平高的个体更多的报告低的压力控制感和低的自我效能感(Boyes & French, 2010; Johnson, 2003)。由于认为自己对压力无法控制,以及自己没有能力解决问题,导致习得性无助而坐以待毙,即选择被动的,消极的方式面对问题(Hiroto & Seligman, 1975)。然而,在本研究中,护士神经质水平的提高却是促进他们更多的使用问题中心应对,这可能是与护士的工作性质有关。护士的工作要求护士对病人的健康甚至是生命负责,那么护士对工作的高度警惕以及压力带来的威胁感使得护士不得不尽快面对问题和解决问题,否则就有可能危及到病人的健康和生命。

对模型的进一步分析可以发现两个有趣的现象。首先,在增大的职业压力下,护士增加对情绪中心应对的使用以及神经质水平的升高都会直接对护士的健康水平造成消极影响;但是,另一方面,这两者又都会促进问题中心应对的使用而对护士的健康水平形成积极影响。其次,护士对问题中心应对的使用不直接依赖于职业压力的增大,而只依赖于护士增加对情绪中心应对的使用以及神经质水平的升高。这两个现象说明了,护士在面对职业压力时,采用情绪中心应对和神经质水平的升高对他们自身的健康而言既有消极作用,又有积极作用。这其中可能涉及到程度和时间的效应。我们大胆猜测,当护士采用情绪中心应对的频率,以及神经质水平的提高超过某个程度(或持续超出某个时间段)以后,就会直接对护士的健康造成消极影响;而当两者都保持在这个程度(或这个时间段)以内时,就会促进问题应对的使用而有利于护士的健康保持。但是,我们的研究结果并不能验证此结论。将来的研究可以进一步对这些可能存在的效应进行检验。

本研究的结果能为护理行业的领导者和管理者提供一些借鉴,以有利于他们针对护士的健康问题提供有效的预防和干预方案。首先,由于职业压力是护士健康受损的重要危险因子,帮助护士减小压力源和缓解压力感就应该是护理行业的首要任务。其次,面对职业压力时,护士神经质水平的提高以及对情绪中心应对的使用增加都对护士的健康水平既有消极作用,又有积极作用。那么,护理行业的领导者和管理者应全力帮助护士努力发挥这两者的积极作用。比如:为高神经质水平的护士和更多使用情绪中心应对的护士提供更多的咨询服务,提高他们多使用问题中心应对的意识,同时也着力提高他们应对压力的能力和方法。再次,由于护士的神经质水平在职业压力与健康水平的关系间起到破坏作用,因此,在护士招聘管理中可考虑纳入一个环节,即对入职前的护士的神经质水平进行测量,并由此进行筛选。这有利于避免高神经质水平的护士在进入护理行业后,对所面对的职业压力过度敏感和警惕,产生工作适应不良,从而影响自身的健康。最后,由于问题中心应对是促进护士健康水平的保护因素,因此,护理行业的领导者和管理者可以为护士提供培训,促使他们掌握更多问题应对的方法和技巧,并鼓励他们在工作实践中应用。由于放弃旧行为以及形成和保持新行为是一个长期的过程,因此,有研究显示制定长期的行为塑造培训才能真正有利于护士形成使用问题应对的习惯(Rowe, 1999),进而促进健康的保持。

当然本研究也存在一些不足之处。第一,本研究以重庆市的护士为样本,因此,欲将本研究的结果推广到中国护士群体中需要更加慎重。将来的研究可采用全国其他省市的护士群体进行验证。第二,本研究的被试大部分为女性(占96.25%),因此,将本研究的结果推广到男性护士群体中也需要更加谨慎。将来的研究可以关注职业压力对男性护士健康水平的影响机制。第三,本研究采用横断设计进行研究,这对结果的解释存在一些局限性。例如:上述提到的护士神经质水平升高或是采用情绪中心应对的频率增加对问题中心应对的使用所起的作用可能在时间上存在差异。但是横断研究无法验证此时间效应。因此,建议将来的研究采用纵向设计对本研究中各变量的关系进行更深入的探究。

参考文献 (References)

- 温忠麟, 侯杰泰(2004). 结构方程模型检验, 拟合指数与卡方准则. 心理学报, 2期, 186-194.

- 肖计划, 许秀峰(1996). “应付方式问卷”效度与信度研究. 中国心理卫生杂志, 4期, 164-168.

- 许军, 解亚宁, 李博, 胡敏燕(2002). 自测健康评定量表修订版 (SRHMSV1.0)的效度研究. 中国临床康复, 14期, 2082-2085.

- 许军, 李博, 胡敏燕, 李海燕(2002). 自测健康评定量表修订版的信度研究. 中国行为医学科学, 3期, 341-343.

- AbuAlRub, R.F. (2004). Job stress, job performance, and social support among hospital nurses. Journal of Nursing Scholarship, 36, 73-78.

- Bolger, N., & Zuckerman, A. (1995). A framework for studying personality in the stress process. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 890.

- Boyes, M.E., & French, D.J. (2010). Neuroticism, stress, and coping in the context of an anagram-solving task. Personality and Individual Differences, 49, 380-385.

- Bramsen, I., van der Ploeg, H.M., van der Kamp, L.J.Th., & Adèr, H.J. (2002). Exposure to traumatic war events and neuroticism: The mediating role of attributing meaning. Personality and Individual Differences, 32, 747-760.

- Carter, P.A., & Acton, G.J. (2006). Personality and coping: Predictors of depression and sleep problems among caregivers of individuals who have cancer. Journal of gerontological nursing, 32, 45.

- Chang, E.M.L., Bidewell, J.W., Huntington, A.D., Daly, J., Johnson, A., Wilson, H., & Lambert, C.E. (2007). A survey of role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. International Journal of Nursing Studies, 44, 1354-1362.

- Collins, R.L., Gollnisch, G., & Morsheimer, E.T. (1998). Work stress, coping, and substance use among female nurses. Drug Addiction Research and the Health of Women, 319-337.

- Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1987). Neuroticism, somatic complaints, and disease: Is the bark worse than the bite? Journal of Personality, 55, 299-316.

- Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Revised neo personality inventory (neo pi-r) and neo five-factor inventory (neo-ffi). Odessa: Psychological Assessment Resources Odessa.

- De Gucht, V., Fischler, B., & Demanet, C. (1999). Immune dysfunction associated with chronic professional stress in nurses. Psychiatry Research, 85, 105-111.

- Herman-Stabl, M.A., Stemmler, M., & Petersen, A.C. (1995). Approach and avoidant coping: Implications for adolescent mental health. Journal of Youth and Adolescence, 24, 649-665.

- Hiroto, D.S., & Seligman, M.E. (1975). Generality of learned helplessness in man. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 311.

- Johnson, M. (2003). The vulnerability status of neuroticism: Over-reporting or genuine complaints? Personality and Individual Differences, 35, 877-887.

- Josephson, M., Lindberg, P., Voss, M., Alfredsson, L., & Vingård, E. (2008). The same factors influence job turnover and long spells of sick leave—A 3-year follow-up of Swedish nurses. The European Journal of Public Health, 18, 380-385.

- Kalichman, S.C., Gueritault-Chalvin, V., & Demi, A. (2000). Sources of occupational stress and coping strategies among nurses working in AIDS care. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 11, 31-37.

- Kraemer, H.C., Stice, E., Kazdin, A., Offord, D., & Kupfer, D. (2001). How do risk factors work together? Mediators, moderators, and independent, overlapping, and proxy risk factors. American Journal of Psychiatry, 158, 848-856.

- Lambert, V.A., Lambert, C.E., Itano, J., Inouye, J., Kim, S., Kuniviktikul, W., & Ito, M. (2004). Cross-cultural comparison of workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health among hospital nurses in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii). International Journal of Nursing Studies, 41, 671-684.

- Lazarus, R.S. (1993). Coping theory and research: Past, present, and future. Fifty Years of the Research and Theory of RS Lazarus: An Analysis of Historical and Perennial Issues, 366-388.

- Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.

- McCrae, R.R, & Costa, P.T. (1986). Personality, coping, and coping effectiveness in an adult sample. Journal of Personality, 54, 385-404.

- McNaughton, N. (2003). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the function of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press.

- McNeely, E. (2005). The consequences of job stress for nurses’ health: time for a check-up. Nursing Outlook, 53, 291-299.

- McNiel, J.M., & Fleeson, W. (2006). The causal effects of extraversion on positive affect and neuroticism on negative affect: Manipulating state extraversion and state neuroticism in an experimental approach. Journal of Research in Personality, 40, 529-550.

- Narumoto, J., Nakamura, K., Kitabayashi, Y., Shibata, K., Nakamae, T., & Fukui, K. (2008). Relationships among burnout, coping style and personality: Study of Japanese professional caregivers for elderly. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62, 174-176.

- Ormel, J., & Rijsdijk, F.V. (2000). Continuing change in neuroticism during adulthood—Structural modelling of a 16-year, 5-wave community study. Personality and Individual Differences, 28, 461-478.

- Prosser, D., Johnson, S., Kuipers, E., Szmukler, G., Bebbington, P., & Thornicroft, G. (1997). Perceived sources of work stress and satisfaction among hospital and community mental health staff, and their relation to mental health, burnout and job satisfaction. Journal of Psychosomatic Research, 43, 51-59.

- Roth, S., & Cohen, L.J. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress. American Psychologist, 41, 813.

- Rowe, M.M. (1999). Teaching health-care providers coping: results of a two-year study. Journal of Behavioral Medicine, 22, 511-527.

- Schaefer, J.A., & Moos, R.H. (1996). Effects of work stressors and work climate on long-term care staff's job morale and functioning. Research in Nursing & Health, 19, 63-73.

- Sveinsdottir, H., Biering, P., & Ramel, A. (2006). Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43, 875-889.

- Tennant, C. (2001). Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic Research, 51, 697-704.

- Tsai, S.-L. (1993). Chinese nurse stress in Taiwan, Republic of China. Issues in Mental Health Nursing, 14, 275-285.

- Tyson, P.D., & Pongruengphant, R. (2004). Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. International Journal of Nursing Studies, 41, 247-254.

- Tyson, P.D., Pongruengphant, R., & Aggarwal, B. (2002). Coping with organizational stress among hospital nurses in Southern Ontario. International Journal of Nursing Studies, 39, 453-459.

- Weiman, C.G. (1977). A study of occupational stressor and the incidence of disease/risk. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 19, 119-122.

- Xianyu, Y.Y., & Lambert, V.A. (2006). Investigation of the relationships among workplace stressors, ways of coping, and the mental health of Chinese head nurses. Nursing & Health Sciences, 8, 147-155.

- Yau, S.Y., Xiao, X.Y., Lee, L.Y.K., Tsang, A.Y.K., Wong, S.L., & Wong, K.F. (2012). Job stress among nurses in China. Applied Nursing Research, 25, 60-64.

- You, L.-M., Aiken, L.H., Sloane, D.M., Liu, K., He, G.-P., Hu, Y., & Liu, H.-P. (2013). Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: Cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. International Journal of Nursing Studies, 50, 154-161.