Open Journal of Legal Science

Vol.

08

No.

01

(

2020

), Article ID:

33756

,

12

pages

10.12677/OJLS.2020.81014

The Time Limit for the Administrative Counterpart to Request the Termination of the Administrative Pact

Sifan Bao

Ningbo University, Ningbo Zhejiang

Received: Dec. 6th, 2019; accepted: Dec. 26th, 2019; published: Jan. 2nd, 2020

ABSTRACT

Social development and changing times have changed the concept of guardianship in our country. 8.12 incident of molesting girls at Nanjing South Station aroused discussions about ineffective guardianship of minors, and it also aroused the attention of the public to the government intervention of the weak guardianship of minors. At present, in the practice of intervention for juvenile guardianship, the Chinese government still has problems such as unclear intervention subjects, ambiguous intervention conditions, single intervention methods, and lack of supporting measures. Based on the principle of the minor’s best interests and appropriate principles, this article proposes to increase the intervention of the intervention entities, clarify the conditions for intervention, enrich the intervention methods, and improve the related supporting facilities, so as to construct an effective government intervention mechanism for underage guardianship.

Keywords:Minors, Ineffective Supervision, Government Intervention, Principle of Best Interest

我国未成年人监护不力的政府干预机制

包思凡

宁波大学法学院,浙江 宁波

收稿日期:2019年12月6日;录用日期:2019年12月26日;发布日期:2020年1月2日

摘 要

社会发展和时代变迁使得我国的监护理念发生了改变,同时“8.12南京南站猥亵女童事件”的发生引起了社会对未成年人监护不力的讨论,也引起了公众对未成年人监护不力情况下政府干预和介入的关注和重视。当前,我国政府在未成年人监护干预实践中,还存在干预主体不明、干预条件模糊、干预方式单一、配套措施缺位等问题。基于未成年人最大利益原则和适度原则的理念,本文建议增强干预主体的多方协助、明晰干预条件、丰富干预方式并且完善相关配套设施,以期建立一个有效、科学的未成年人监护不力的政府干预机制。

关键词 :未成年人,监护不力,政府干预,最大利益原则

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

2017年8月12日晚南京南站,一名约十二三岁的女孩身穿无袖连衣裙,坐在一位年轻男子的腿上玩手机,男子将手直接伸进女孩的连衣裙并在胸部挪动,而女孩却没有丝毫异样或抵抗。与此同时,他们的身边还坐着一对年约50岁的夫妇,经查证系受害女童与男子的父母,但他们对这样的情况并没有进行制止或纠正。随后,经警方确认,该受害女童为这对段姓夫妇的养女,在名义上是该名男子段某某的妹妹。根据事实和相关法律,公安机关对段某某采取刑事拘留,并对段姓夫妇进行调查。警方称,女童哥哥承认实施了违法行为,养父也表示自己教导存在疏忽,后悔不已。但在案件发生第六日,据媒体报道,该女童已在当地妇联部门陪同下随养父回家。

近年来,我国关于监护人监护不力导致未成年人权益受到损害的案件时有发生,“吸毒女饿死女童案”、“毕节儿童集体服毒死亡案”“南京南站猥亵女童案”等触目惊心的案件引发了整个社会对于家庭监护的关注和讨论。与此同时,不论是大陆法系国家还是海洋法系国家,均逐步构建了各自的监护干预机制,国家公权力介入家庭监护成为现代社会监护制度的普遍趋势。但是,基于家庭本位的传统理念,我国无论在立法思想上还是在司法实践中,均认为未成年人的监护问题并非“国事”而是“私事”。从监护的结构来看,我国的监护体系以家庭监护为主,以亲属监护为辅,以居(村)民委员会和民政部门为兜底 [1]。此种制度的结构对家庭监护过分倚重,缺乏对政府监护干预的规范,国家公权力特别是政府部门在监护人监护不力时的干预严重缺失。

2. 我国未成年人监护不力政府干预的价值分析

从实际情况来看,我国政府对未成年人的监护干预是在近20年来才逐渐开展的。监护理念的改变使得群众慢慢接受政府对未成年人监护事项的干预,而近来频发的未成年人因监护不力而权益受损案件更让社会公众意识到政府干预监护的必要性。

2.1. 我国未成年人监护干预理念的改变

中国社会既不是法治也不是人治,而是礼治 [2]。这是费孝通先生在《乡土中国》提到的观点。因此,在我国传统社会中,并不存在政府介入未成年人监护的说法。受宗法制的影响,我国在监护理念上以家庭为本位,且采用亲权和监护权为一体的“大监护权”概念,使得宗法家族在内部吸收了对未成年人的监护功能和干预功能;当出现未成年人孤独无依或监护人监护不力时,多以“管家”、“顾命”、“托孤”等形式来承担和完成对未成年人的抚养和照顾 [3],排除了政府干预未成年人监护事宜的需求和可能性。

当进入21世纪,我们的社会关系、治理理念和社会秩序都发生了很大改变。中国传统社会的差序格局和以家族为基本单位的宗法制度也逐渐开始动摇。随着法律制度的完善和政府职能的转变,许多原来由家族内部解决、族长决定的事宜开始通过行政手段或司法途径解决。1986年颁布的《民法通则》正式确立了中国现代意义上的监护制度。与此同时,民法的社会化、保障人权的需要以及行政救助理论的发展和完善也为我国政府干预未成年人监护事务提供了理论基础 [4]。

2.2. 服务型政府和福利国家的内在要求

党的十七大报告提出我国要“加快行政管理体制改革,建设服务型政府”。而“服务型政府的主要标志之一是:坚持全心全意为人民服务的宗旨,贯彻以人为本的理念,把为人民服务作为各级政府的神圣职责和全体公务员的基本准则作为人民政府的基本要求,作为政府一切活动的出发点和落脚点” [5]。未成年人作为独立的民事主体,不仅是家庭成员,更是国家的公民为未成年人提供合法的保护,维护其生存与发展的权利是我国建设服务型政府的责任。与此同时,根据英国的威廉·贝弗里奇勋爵(William Beveridge)发表的《贝弗里奇报告》可知,福利国家就是要求国家通过广泛深入的介入社会生活为社会成员提供福利,保障每个社会成员有效的生存与发展。因此,为保障未成年人的健康生活与发展,对未成年人的监护实施监督管理已经刻不容缓,该监督不仅仅是家庭的责任,更是国家与政府应尽的一份职责 [6]。

2.3. 完善未成年人监护干预机制的必要性——以“南京南站猥亵女童事件”为例

正常的家庭监护是未成年人身心健康发展的重要因素,当家庭监护出现不利于未成年人的因素时,一方面,未成年人的合法权益将会受到侵犯,另一方面,未成年人可能会因为得不到管教而误入歧途。根据上海政法学院全国青少年犯罪与司法研究及服务中心联合北京师范大学刑事法律科学研究院共同发布的《涉案未成年人家庭监护状况调查报告》,调查对象中的涉案未成年人至少有55.52%的人缺乏监护人的管教。由此可见,政府对未成年人监护的有效干预是保障未成年人权益和健康成长的重要方式。本文以“8·12南京南站猥亵女童事件”为例来阐述我国政府监护干预的必要性和紧迫性。

2.3.1. “8·12南京南站猥亵女童事件”中的监护不力

在“8·12南京南站猥亵女童事件”中,监护人并没有直接对女童造成伤害,但从报道中不难发现,女童的养父母对其成年儿子不妥当的行为是纵容甚至是帮助的。我们暂且不论养父母的行为是否构成对其成年男子犯罪的帮助犯,但毋庸置疑的是,养父母在这次事件中没有尽到保护未成年人合法权益的责任,其不作为的行为间接导致未成年人的身心健康收到伤害,明显属于监护不力的情形。

2.3.2. “8·12南京南站猥亵女童事件”中的政府干预

由于“8·12南京南站猥亵女童事件”受到了广泛关注,南京当地有关部门也迅速介入其中。事发之后,由当地妇联妥善安置女童,民政部门负责调查受害女童收养程序的合法性,以确保女童的心理状况是否受影响以及回到原本的家庭是否能正常生活。而该事件的处理是,在事件发生后第六天,女童在妇联工作人员陪同下随养父母回家。由此可见,该事件中未成年人监护干预的主体主要是妇联,政府主要协助妇联确认受害女童的收养情况;此外,从该事件的处理结果不难看出,监护干预的方式是对监护人的教育和指导。

本文以为,该事件中的政府干预行为更多是因为公众的广泛关注而对具体情况采取的特别措施,没有确定的干预主体和程序,缺乏普适性和代表性。因此,我们亟需建立具体可行的政府干预机制对监护不力的未成年人进行救济。这样当我们生活再次出现类似本案的监护不力的情形,即使公众没有注意到,受侵害的未成年人依旧可以得到及时有效救济。

3. 我国未成年人监护不力政府干预机制的现状与问题

由于我国是地广人多、社会情况复杂,未成年人监护不力的情况时有发生,且各地政府在进行监护干预的方式和程度也参差不齐;与此同时,我国正在实行全面依法治国,在立法上积极探索政府对未成年监护不力的干预,具体如下。

3.1. 我国未成年人监护不力政府干预机制的制度现状

当前我国政府对未成年人监护不力的干预制度,以《民法总则》为主干,《未成年人保护法》为补充,其他内容散见于《婚姻法》、《义务教育法》、《反家庭暴力法》等单行法中,还包括各地方人大出台的《未成年保护条例》、各地方政府颁布的规范性文件以及四部门于2014年联合出台的《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》(以下简称《意见》)等规范。此外,我国分别于1990年和1992年先后签署了《儿童权利宣言》和《儿童权利公约》,由此构成了多层次、多部门、开放的法律体系。具体而言,有以下特点:

3.1.1. 立法私法化

我国当前有关未成年人监护干预的法律规范主要集中在私法领域,鲜有从公法角度进行规范。一般而言,我国通常在民法领域中特别是家事法中,出于保护未成年人的目的,而对涉及未成年人监护一些事宜进行规定。在2017年10月正式实行的《民法总则》中,第26条到第39条规定了对未成年人监护的监护类型、监护主体、监护人的选任、选任顺序、监护人的职责和责任以及监护权的变更、监护权的撤销等内容。《婚姻法》中规定了父母离异时未成年人的监护问题,要求法官考虑到未成年子女的身心健康,以未成年子女最大利益的原则处理离婚案件中的监护问题,保障离异家庭中未成年子女的权益。《义务教育法》中规定监护人无正当理由未让适龄未成年人接受九年义务教育的,其所在地的行政机关可对其采取批评教育、责令限期改正等措施进行介入,督促监护人履行监护职责。由此可见,当前我国主要从保护民事主体合法权益等私法角度规定政府等公权力部门对未成年人监护干预的职责,从公法角度约束监护干预行为的法律法规还屈指可数。

3.1.2. 立法原则化

当前我国的法律体系中,全国人大及其常委会制定的法律和国务院及其部门制定的规章在内容上往往比较原则和概括,以便能更灵活地适用于全国各地复杂的情况,使司法机关和地方政府在应用时有较大的灵活性,因地制宜、因时制宜地处理未成年人监护不力的情形。这同时要求地方人大和地方政府在立法活动中将原则性和抽象性的法律规范具体化,使其具备可操作性。但在我国实践中,地方性法规和地方政府规章的内容依旧过于原则。

如《河北省社会救助实施办法》第51条和《陕西省社会救助办法》第57条均规定,县级人民政府及其有关救助管理机构对流浪未成年人,应当承担临时监护责任,加强对受害未成年人的心理辅导,帮助其早日回归正常的家庭生活。但“有关救助管理机构”是指哪些机构、如何承担临时监护责任等问题并没有进行具体规定。再如《武汉市未成年人保护实施办法》在第45条中规定,父母或监护人存在拒绝承担抚养义务或对存在监护不力情形的,其所在的居(村)民委员会、街道办事处、人民政府有权对监护人进行说服教育或批评,责令改正;拒绝履行抚养义务或对未成年子女进行虐待,情节严重构成犯罪的,应依法追究刑事责任。该条文同时规定了三种未成年人监护干预的主体,却并未三种主体的职责进行划分,容易导致权限冲突或相互推诿的情形。

3.1.3. 立法分散化

当前我国尚未进行有关未成年人监护的专门立法活动,更没有专门针对未成年人监护干预的法律规范,有关未成年人监护干预的规定往往分散在《民法总则》、《未成年人保护法》、《反家庭暴力法》、《家庭寄养管理办法》以及各省市的《未成年人保护条例》等 [7]。这些法律规范往往由不同主体制定并适用不同领域,因此在内容上往往难以统一。2014年出台的《意见》较为集中地规定了有关撤销监护人监护资格的情形,但关于其他类型的政府干预行为,其相关规定依旧较为分散。以未成人监护干预的主体的为例,《未成年人保护法》在第6条第1款规定,保护未成年人是国家与社会各界共同的义务和责任,若发生未成年人的合法权益遭受侵犯的情形,无论是司法机关、行政机关、事业单位、被授权社会组织,都应当进行适当的干预和监督,其他公民或组织也应举报相关情况。而一些省市的人大常委会则在《未成年人保护条例》中规定,由未成年人保护委员会来承担其所管辖区域内的未成年人保护工作。尽管我们可以依据上位法优于下位法、新法优于旧法的原则来解决部分法律冲突,但在实践中依旧不免造成一些混乱。

由此可见,我国当前未成年人监护不力的政府干预的立法活动较为丰富,但在还存在立法私法化、原则化和分散化等问题,导致在实践中的应用效果不佳,对未成年人的救助也不够及时有效。

3.2. 我国未成年人监护不力政府干预机制存在的问题

国家作为保护公民权利和利益的最终主体,是未成年人合法权益的最后一道保障。但就我国当前旳情况来看,不论是在监护干预主体、条件、方式还是配套措施的设置上,都还存在一些问题。

3.2.1. 干预主体不明

我国法律对未成年人监护干预主体的规定并非完全空白,对于分属不同领域的机构,法律分别赋予其处理未成年人监护事务的职能,但却没有具体到各责任主体行使职权的条件、方式和程序,而这往往导致各责任主体间在事件发生后相互推诿、逃避责任。

实践中,我国涉及未成年人监护的主体时常发生多个机构重叠管辖或一些机构有名无实的问题,导致在发生未成年人因监护人失职而使权益受损时,找不到确认的主体求助,致使国家对未成年人的监护干预得不到落实。而《未成年人保护法》也未对未成年人监护干预的主体进行明确规定。从实践来看,当前我国未成年人监护干预的主体大体可分为两类,其一是未成年人保护委员会和妇女儿童工作委员会。前者大多依托共青团,后者一般属于妇联。他们均为议事协调机构,无法作为责任主体行使行政执法权,且普遍存在经费有限、人员编制少、协调难度大等问题,在保护未成年人权益方面的效果并不显著。其二是有关未成年人监护干预的民政部门、公安机关等行政机关。但在日常工作中他们分属不同领域,有各自的职权和责任,未成年人监护事项只是其工作内容的一个方面。这就容易导致当出现未成年人因监护不力权益受损时,这些干预主体出现相互推卸责任,拒绝开展救助的情况,难以为未成年人提供及时的救助 [8]。

3.2.2. 干预条件模糊

由于缺乏具体可操作的干预条件标准,当前我国政府部门在监护不力时的干预行为往往缺乏确定性,对于如何确定“监护不力”的情形没有详细的判断条件。

一方面,在立法上,大多法律规范或规范性文件只是原则性地规定监护人出现监护不力的情形应该承担相应法律责任。如《黑龙江省保护未成年人条例》第55条规定,父母或其他监护人若拒绝履行监护义务或由于监护不力而使被监护的未成年人权益受损,当地街道办事处、派出所、居(村)民委员会有权对其进行说服教育和批评。诸如此类的规定难以为政府的干预行为提供准确的干预标准,实践中往往难以操作。另一方面,我国对监护不力的干预仅限于事后救济,而事后救济的开展要以未成年人权益受损为前提,但实践中各地政府对于何为“未成年人权益受损”的标准也各不相同。这就导致对于相同的情形,政府有时可能不作为,有时候可能不充分作为,过度关注事件的特殊性,强调具体情况具体分析,导致缺乏普适性而没有明确的干预条件。

3.2.3. 干预方式单一

当前,我国已初步建立了政府干预监护的立法体系,并积极探索符合我国实际情况的政府干预体系。但目前我国对监护的干预主要集中在未成年人权益受损后的救济上,缺乏有效的前置预警程序和监护支持程序,在干预方式上比较单一,而当前法律法规所规定的干预方式也没有进行具体描述,各机关和部门在实践中也难以统一和操作。

受家庭本位传统思想的影响,我国民众普遍认为监护是家庭内部的私事而非受政府干预的公事,因此我国公权力部门对未成年人监护事项的介入和干预往往比较被动,缺乏积极性。在实践中,政府及相关部门通常是在未成年人的权益已经实际受损后才开始以救济的方式干预监护,缺乏以预防为目的的干预模式,这就使得政府的干预行为始终滞后于实际案件的发生,同时也容易忽略实际生活中正在发生的监护不力的情形。

另一方面,目前我国法律法规中对监护的干预方式大体包括以下几类,一是政府部门或相关单位对监护人进行劝诫、制止;二是政府民政部门委托相关单位或个人对未成年人进行临时监护;三是由人民法院判决撤销监护人的监护权。实践中,最主要的干预措施是对监护人的劝说和教育,缺乏对监护人的帮助和救济。一方面这往往治标不治本,另一方面也不能应对不同情况下或不同程度的监护不力事件。

3.2.4. 配套措施缺位

我国正在积极探索未成年人监护不力时的干预机制,避免未成年人因监护人而权益受损,但相关配套措施的缺位却严重阻碍了整个制度的发展和运行,具体而言,包括以下几个方面。

1) 事前缺乏预警措施。从近几年发生的侵害未成年人权益案件看来,许多案件都是在未成年人受到严重伤害以后被偶然的发现,而这种“偶然”发现已经为时已晚。尽管我国法律规定单位和个人可对监护权进行监督,但这并非强制性规定,对于监护的预警没有明确专门的主体。与此同时,美国、澳大利亚、加拿大和我国的台湾地区设置的强制报告制度在很大程度上加强了政府和相关单位对监护不力的灵敏度,在这里暂且不论这个制度是否存在弊端,但是其作用却也是相当明显了。

2) 事后安置措施不完善。四部门共同发布的《意见》对处于监护不力的未成年人的临时安置做出较为具体的规定,为实践中的落实和操作提供了依据和参考。如《意见》第15条至第17条对临时监护的主体、方式和时限都进行了明确的规定。但对于其他的安置措施,如长期监护、间接监护等安置措施具体程序和要求,法律法规的规定尚未完善。

3) 资金保障制度缺位。在我国,政府财政预算中一般不包含未成年人监护干预的经费,仅部分地区的人大常委会通过制定地方性法规将其纳入政府财政预算,尚未以法律形式将其确立。此外,资金保障制度缺乏具体可操作的运作程序,致使资金保障制度运行不畅,现有的资金不能被充分而有效地利用。由此可见,我国政府在未成年人监护干预上缺少配套资金保障制度,缺少稳定足够的经费来源。

4. 我国未成年人监护不力政府干预机制的完善

由上述这些内容,我们可以看出我国政府对监护不力的干预还有许多缺陷和不足,建立一个完善有效的政府干预机制,我们的政府还任重道远。一方面,应积极探索符合我国国情和发展状况的政府干预机制,另一方面也应确定适合整个机制的设定和实施的理念和原则。

4.1. 我国未成年人监护不力政府干预机制的理念

实践中关于未成年人监护不力的情况不尽相同,立法也难以将所有情况囊括其中。为了确保各级地方政府在未成年人监护干预中保持大方向上的统一,集中体现政府在未成年监护不力中干预的指导思想,应首先确认我国政府在未成年人监护干预中的基本理念。

4.1.1. 未成年人最大利益原则

最早提出“未成年人最大利益原则”是在1959年联合国公布的《儿童权利宣言》,并且在此之后成为一项保护未成年人的国际性准则。依据1990年联合国《儿童权利公约》中第三条第一款,关于儿童的一切行为,不论是由行政机关、法院、社会福利机构或其他公共组织执行,均应当最大限度的保护儿童的权益 [9]。我国也于1990年8月签署该公约,并且在1991年底的全国人民代表大会第七届常委会第23次会议批准该公约于1992年4月起对中国生效。而在2017年10月1日正式实施的《民法总则》第36条,也对被监护人最大利益原则进行了强调。

未成年人最大利益原则为有关机关和部门解决儿童权益问题提供了法律准则,也为政府干预家庭监护提供了法律根据。其内涵要求在指导具体立法工作或者出现法律规定空白的情况下,立法者和实践者应始终将未成年人的利益放在首位。同时,未成年人最大利益原则还要求充分尊重未成年人的意愿,最大限度地维护未成年人的合法权益,确保未成年人的权益不受侵犯。但是值得我们注意的是,未成年人最大利益原则没有确定的外延,因此也没有准确的标准,这就要求政府或其他监护干预主体在干预未成年人监护的过程中,应考虑到不同的生活文化背景、事件发展的不同情形,分情况衡量未成年人的最大利益,使这一原则能够公平地灵活适用于所有未成年人。

4.1.2. 适度原则

适度原则的内涵在于私权自治和公权介入的边界以及二者之间的平衡。具体来说,包括以下几点:第一,政府要及时干预。当监护人因明显过错而给未成年人的安全造成危险时,国家权力应该及时干预其中,避免未成年人因监护人而受到的损害扩大并对受损的权益进行及时、迅速的救助;第二,福利服务要主动提供。当未成年人遭遇家庭监护缺失的危机时,国家应积极、主动的提供福利服务支持家庭监护权的行使,确保未成年人的生活环境健康良好。第三,政府干预应当把握尺度,替代监护要作为最后手段。当父母或其他监护人被认为不适宜或者无法继续承担监护职责时,国家首先要帮助家庭尽力修复被破坏的监护关系,尽可能地让未成年人在正常的家庭环境中生活成长,而将剥夺监护人监护权作为最后的手段。

之所以把适度原则确立在监护不力时的政府干预制度中,主要有以下两个因素:一方面是考虑到我国的传统思想和实际国情,根深蒂固的家族观念使得家庭监护依旧是监护的核心,若单纯参照国外的经验,使得撤销监护权或转移监护权成为常态,很容易造成群众的不满和社会的慌乱,显然这并不符合我国的基本国情。另一方面,根据哈洛的“恒河猴实验”,单纯为未成年人提供物质并不足以让其健康成长,监护人还须为未成年人提供触觉、视觉、听觉等多种感官通道的积极刺激,给未成年人足够的安全感。由此可见,若非必要,剥夺父母的监护资格并不一定有利于未成年人。因此,政府在干预家庭监护时,首先应做到保护家庭,认可父母或其他监护人享有合法的监护职责。若这些问题是源于家庭内部的,就应当尽可能的让问题在家庭内部解决,将撤销监护权作为最后的手段。

4.2. 我国未成年人监护不力政府干预机制的完善举措

在上述两个基本理念的指导下,结合我国的实际情况和基本国情,对于构建和实施监护不力时的政府干预机制提出了以下建议:

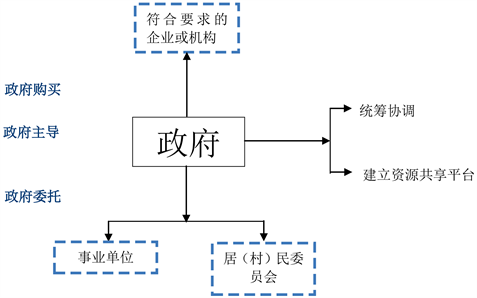

4.2.1. 多元主体协作

根据《意见》第5条的规定,我国民政部门、人民法院、人民检察院、公安部门以及共青团、妇联、妇儿工委、教育部门、卫生部门、未成年人住所地的居(村)民委员会等均是未成年人监护保护的责任主体,同时还包括公益慈善组织、法律服务机构、社会工作服务机构等社会力量,这样的规定看似全面,但也很容易导致我国监护干预制度的责任主体泛化,且流于形式,常常出现多个责任主体相互推卸责任,要么都不管,要么抢着管的情况。因此,本文认为,应以政府为核心,统筹司法机关、监察机关、被授权组织以及居(村)民委员会等进行多方协助,明确各责任主体的职能,委托事业单位或社会组织等机构承担管理、监督未成年人监护事宜的职能,以便各司其职(见图1)。

第一,政府主导。以政府为纽带,协调多方单位和组织运行监护干预制度。一方面,应当在政府内部中设置专门的机构来专门负责监护不力时政府干预行为,协调多方的职能和权限,保障机制正常运行;另一方面,应当建立资源共享平台,与司法机关、公安机关、教育部门、卫生部门、共青团、妇联以及未成年人住所地的居(村)民委员会等单位建立联动机制,方便案件的转移与跟进。因此,本文建议在民政部门下设立未成年人保护专门委员会。不同于部分地区设立的未成年人保护委员会,未成年人保护专门委员会应当专职化。这样设置的优势在于:首先,相比于其他单位或个人,民政部门拥有更为直接且普遍的行政权力,能够更好地干预未成年人的监护事项;其次,我国民政部门是未成年人监护事务的主要责任部门,无论是从机构设置还是法律传统来看,民政部门在处理未成年人监护事宜上具有其他机构所没有的经验 [10] ;最后,民政部门的工作经费来源于政府财政预算,可保障未成年人的监护干预事项有稳定而充足的资金来源。

第二,政府委托。一方面,政府依法委托未成年人住所地的居(村)民委员会,让其行使对未成年人监护的监督权和临时的处置权。这是因为居(村)民委员会比起政府机关和其他社会组织,与未成年人的生活联系更为紧密,能及时准确地发现未成年人的权益是否因父母或其他监护人而受损并尽快采取措施。但当前我国的居(村)民委员会对监护的监督普遍流于形式,因此由政府因委托居(村)民委员会行使监督权和临时的处置权,同时让其履行强制报告义务,使得居(村)民委员会对监护权的监督专门化、正式化,让居(村)民委员会对监护的监督落到实处。另一方面,政府依法委托学校等事业单位一定的职权,赋予其救助、帮扶、服务困境未成年人的职责。我国未成年人监护不力的政府干预机制若要落实并且顺利运行需要大量的人力和物力投入,若所有事项都由政府事无巨细、事必躬亲地来承担显然不切实际。因此,政府可以依法委托基层居(村)民委员会和事业单位承担与其主要职责相关的责任,共同保护未成年人的利益。

第三,政府购买。政府通过政府购买的方式向社会企业、社会组织以及事业单位等符合要求的主体购买劳务、物资和服务。对于部分涉及未成年人监护并且由社会力量承担较为合适的公共服务事项,政府可根据财政部门制定的指导性目录与上述企业或单位签订行政协议,通过市场手段来促进公共事业的发展,以此来满足政府在未成年人监护干预中不同程度的需求。

此外,政府对监护不力的干预应受到司法机关和监察机关的约束与监督。一方面,政府部门对未成年人监护不力进行干预所做出的行为受到检察院的监督;另一方面,公务员、事业单位工作人员等公职人员处理未成年人监护干预的行为受到监察委员会的监督,防止公职人员贪污受贿、滥用职权而令未成年人救济不能 [11]。同时,考虑到目前我国社会福利管理体系并不完善,社会公益组织力量还比较薄弱,政府委托社会福利组织履行有关未成年人监护干预的主要职责并不现实,因此政府可以鼓励社会福利机构和其他民间公益组织辅助政府、司法机关、居(村)民委员会等实施监护干预职责。

4.2.2. 条件清晰明确

由前述内容我们可知,当前我国政府对监护不力的干预还处于被动消极的状态,对于什么情况属于“监护不力”始终处于模糊不明的情况,也就是说缺乏清晰明确的条件来确定政府是否需要介入监护以及何时介入监护。对于我国政府监护的干预,应当符合被监护人最大利益原则和适度原则,符合我国的国情、法治程度及社会经济承受能力。因此,政府干预监护的条件应当包括以下四点。

Figure 1. Division of labor in the subject of minor custody intervention

图1. 未成年人监护干预主体分工协助图

第一,监护人有能力承担对未成年人的监护责任。这要求未成年人的父母或其他监护人能为未成年人提供基本的物质需要和正常的生活环境。若未成年人的父母或监护人在客观上无生活自理能力或其他欠缺行为能力的情况,则无法承担监护责任,不属于本文讨论的范围。

第二,未成年人的权益受到损害。这里的损害不仅仅指未成年人身体上受到的伤害、还包括未成年人心理上受到的影响以及受教育权等基本权利的损害。如因赌博、酗酒甚至吸毒等不良品行对未成年人造成的影响,也属于本文所讨论的“监护不力”的范畴。

第三,该损害达到一定程度。基于适度原则的理念,政府对未成年人监护的干预须在未成年人的合法权益受到一定程度损害的基础上。除了事前预警的干预方式,其他干预措施的启动要求监护不力的情形已经达到无法在家庭内部解决的程度,例如父母或其他监护人为教育未成年而实施呵斥等我国社会普遍容忍的行为,则不属于“监护不力”的范围。

第四,该损害由于监护人的过错造成的。包括主观上消极履行监护责任和主动侵害未成年人合法权益两种情形。前者指监护人由于主观上原因消极履行监护责任,导致未成年人权益受到损害,监护人对未成年人的遗弃就属于这种情形。后者是指监护人不但在主观上有伤害未成年人的意愿,且在客观上实际损害了未成年人的权益。比如一些监护人歧视、虐待甚至杀害女性未成年人或残疾未成年人;还有一些监护人把未成年人子女当作赚钱的工具,将其出卖、出租或者携带、强迫未成年子女乞讨;还有一些监护人完全不考虑未成年人的权益,对未成年人实施家暴、虐待或精神控制等。

4.2.3. 方式灵活多变

由于我国人口众多,社会情况复杂,未成年人因监护人权益受损的原因也是多种多样的,有主观的也有客观的,有严重的也有轻微的。对于不同处境下监护不力,政府干预的方式也应有所不同。

1) 警示

警示是政府民政部门或其他未成年人监护干预主体对未成年人在法定情形下对父母或监护人做出的提醒和告诫。警示不同于警告,前者不具有惩戒性。这种干预方式大多运用于未成年人监护不力的事前预警阶段。在尚未发生监护不力的情况下,若监护人有侵害未成年人的倾向但尚未实施,或者已经实施但未对未成年人造成损害后果,居(村)民委员会通过强制报告制度向有关部门或机关如实汇报,民政部门据此可对未成年人父母或监护人进行警示,以此达到事前预防的效果,在根源消除损害事件发生的可能性。

2) 行政处罚

当未成年人因为监护人监护不力而权益受损时,公权力部门的干预方式应具有强制性和惩戒性。对此,建议可以参照行政处罚的规定对不同程度的监护不力的情节,做出相应的干预和处罚。程度由轻到重可分以下几种方式:

一是警告。对于情节轻微的监护不力的情形,在没有给被监护人造成严重损害的情况下,民政部门可以对父母或其他监护人进行警告和教育,对监护不力将给被监护人造成的不利影响进行说明,同时告知造成严重后果后的政府干预手段,确保监护人有所悔过和改正,

二是罚款或没收财产。对于情节比较严重的情形,政府部门可以对监护人进行罚款或没收财产,特别是对主观上消极履行监护责任的监护人,政府部门可以将所没收的财产或罚款所得资金由指定单位或个人妥善保管,以支付未成年人的生活、教育所需。

三是暂停监护人监护权。对于严重的监护不力情形,对未成年人造成比较严重后果,可以暂时中止监护人的监护权。经过一定的法定期限,监护人经民政部门或其他监护干预主体考察后,确认其有悔改表现且有能力完全履行监护责任时,再由民政部门恢复监护人的监护资格,允许其继续承担监护责任。

四是撤销监护人监护权。《意见》第35条以及《民法总则》第36条均对撤销监护权的情形进行了规定,对于长期监护不力,且对被监护人造成持续、严重伤害的情形,经有关个人和组织的申请可按规定向人民法院申请撤销监护人的监护资格。并且,未成年人的赡养费应继续由被撤销监护资格的监护人来承担。监护人的监护权一旦撤销,除了《民法总则》第38条所规定的情况,被撤销的监护权不得轻易恢复。

3) 司法途径

除了上述两种干预方式,政府部门还可以通过民事诉讼的方式干预未成年人的监护不力。“云南兰坪县啦井镇政府诉5户家长”一案就是此种干预方式的实践。这种干预方式的法律根据在于《义务教育法》第12条,政府应当保障适龄未成年人的受教育权,确保未成年人顺利接受并完成义务教育。因此,对于其他类型的未成年人监护不力的情形,政府可以依职权进行代位诉讼,通过民事诉讼的方式来保护未成年人的正当权利。

但是,不论采取何种救助方式,都要注意公权干预和家庭自治的平衡,这不仅是适度原则的体现,也符合我国社会实际发展状况的要求。因此,在构建我国的政府监护机制中,要科学界定政府监护责任的大小,合理规范政府介入家庭生活的深度和广度,合理配置行政资源。一方面,对于不同的背景和情况,应采用不同程度的介入方式。对于监护人严重损害未成年人权益以至于须剥夺监护权的情形,政府的干预应当是全面、长期的;对于留守儿童、服役人员监护的被监护人或者虽然因监护不力导致未成年人权益受损但不至于产生严重后果的情况,政府应当进行临时性、辅助性的监护;另一方面,应将剥夺监护权作为政府干预监护的最后手段。《意见》第35条以及《民法总则》第36条都规定了撤销监护人监护权的情形。据民政部社会事务未成年人保护处统计,截止到2017年我国有69起撤销监护权的案例,最高人民法院也在2016年底发布了12起侵害未成年人权益被撤销监护人资格典型案例。由此可见,撤销监护人的监护资格在我国并非不可行。但若将撤销监护人监护权常态化,一方面会使得被监护人无法在正常的家庭生活从而影响其身心健康,另一方面也不利于行政资源科学配置,容易造成行政资源的浪费。

4.2.4. 配套措施完善

对于上述构想的实现,还需要一系列相应的配套程序加以辅助,从而形成一个完整、科学的体系,该体系应囊括监护不力的预警、发现、干预、安置、监督以及资金等多个方面。结合国外的相关经验和我国的实际情况,对于我国监护不力时的政府干预程序提出了以下构想:

1) 预警制度。未成年人监护不力的事前预警措施十分必要,事后的救济始终无法完全的弥补对未成年人已经造成的损害。对此,美国法律明确规定若一旦发现儿童受到家庭中任何成员的伤害、虐待时,有强制报告义务的人员必须及时向专门机构举报,否则将会承担非常严厉的法律责任 [12]。该制度使得美国政府能及时发现并介入家庭监护。但在我国很难确定强制报告义务人,若单纯照搬,很容易流于形式。因此,一方面,建立未成年人个人信息档案库。监护监督辅助机构需要将本辖区的未成年人的个人信息及其监护人的基本情况登记在册,对未成年人的个人财产信息进行备案,特别是事实孤儿、残疾儿童等特殊的未成年人信息,以便全面系统地掌握情况;另一方面,由未成年人所在地的居(村)民委员会的专门人员履行强制报告的义务。同时,政府系统内的未成年人保护专门委员会也应设置相关人员受理强制报告义务人的即时报告,确定监护人的行为是否属于监护不力,再根据情况做出警示、处罚、提起民事诉讼等干预行为。

2) 安置制度。政府对监护的干预从本质上将是对家庭监护的监督和补充,因此当出现监护不力的情形时,很多时候都需要政府对未成年人进行临时或长期安置。因此,建立一个妥善的安置制度就显得尤为重要。一些国家为此专门设置了监护监督人或监护辅助人来确保未成年人能被妥善安置,还有一些国家则是专门设置了儿童福利局或青少年福利局来行使上述职能。针对我国当前的发展状况,一方面,可以由民政部门委托孤儿院、福利院等福利机构承担长期安置未成年人的责任,也可以通过合法寄养的方式让符合条件的家庭照顾未成年人,另一方面,可以由未成年人所在地的居(村)委员会承担临时安置未成年人的责任,同时通过政府购买等方式为未成年人的安置提供必须的人员、物资和服务。

3) 资金保障制度。资金是保障监护不力时政府干预机制的基础和前提,没有长期的资金保障,政府对监护的干预制度的运行将达不到预期的效果。国家经济实力的不断增强,使政府获得越来越多的财政支持,国家的社会公共职能也得到强化。在这样的背景下,政府应当将对未成年人监护干预的方案和计划安排提上日程,通过国家财政支持及其他经费来源保障监护不力时政府干预机制的构建。因此,应当将未成年人监护不力的干预支出纳入财政预算,设立专项基金,为未成年人提供医疗卫生、精神保健、营养健康、居住安全及其他相关服务,切实将这些资源真正用于未成年人身上。同时,政府需要吸引社会各界对处于监护不力的未成年人予以关注,对相关的机构和组织进行捐助和扶持;通过将公益基金进行系统化和商业化的运作,实现高回报率,竭尽所能通过各种有效方式増加资金来源,从而为监护不力时政府干预机制的建立提供充足又稳定的经费支持。

5. 结语

未成年人作为社会群体中的弱者,同时也是国家和社会未来的希望,更需要社会和国家予以更多的关注和投入。即使在经济条件越来越好的今天,监护不力的情形也时常发生。因此,从国家公权力的角度来研究政府在监护不力时的干预机制很有必要,尤其是目前国家公权力逐步介入监护领域已经是世界各国的趋势。构建一个符合我国国情同时能有效解决现实问题的政府干预机制,不仅需要一个科学完善的体系,同时也需要各个机构特别是基层组织的配合方能将计划落实。

本文对监护不力时的政府干预机制的讨论还比较浅显,对具体的实施细则还缺乏彻底研究和深入讨论,希望本文的观点能够起到抛砖引玉的作用,推进我国对监护的干预机制的完善,从而确保我国未成年人能健康地生活和成长。

文章引用

包思凡. 我国未成年人监护不力的政府干预机制

The Time Limit for the Administrative Counterpart to Request the Termination of the Administrative Pact[J]. 法学, 2020, 08(01): 88-99. https://doi.org/10.12677/OJLS.2020.81014

参考文献

- 1. 曹红芳. 未成年人监护制度现行规定的不足与完善[J]. 南京人口管理干部学院学报, 2006(2): 52-55.

- 2. 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 商务印书馆, 2011: 68.

- 3. 曹诗权. 未成年人监护制度研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004: 262.

- 4. 陈菲菲, 王太高. 论政府监护理论在我国的确立及其制度构建[J]. 南京社会科学, 2017(3): 105-111.

- 5. 王洪杰, 白晓峰. 论服务型政府服务精神的理论基础和价值[J]. 云南行政学院学报, 2009(3): 38-42.

- 6. 丁建定. 贝弗里奇报告评价中值得注意的几个问题[J]. 中共福建省委党校学报, 2007(10): 57-62.

- 7. 刘金霞. 建立我国监护的公权干预机制研究[J]. 西部法学评论, 2013(4): 23-28.

- 8. 付玉明. 论我国儿童权利的法律保护——以近期几起典型案件为例[J]. 法学杂志, 2013(9): 101-109.

- 9. 冯源. 儿童监护事务的国家干预标准——以儿童最大利益原则为基础[J]. 北京社会科学, 2016(3): 25-34.

- 10. 王雪梅. 儿童权利论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 62-66.

- 11. 陈翰丹, 陈伯礼. 论未成年人国家监护制度中的政府主导责任[J]. 社会科学研究, 2014(2): 81-86.

- 12. 熊金才, 冯源. 论国家监护的补充连带责任——以亲权与监护的二元分立为视角[J]. 当代青年研究, 2014(3): 5-13.