Open Journal of Legal Science

Vol.

11

No.

06

(

2023

), Article ID:

75882

,

7

pages

10.12677/OJLS.2023.116872

污染环境罪司法适用问题及其进路

王亚琳

贵州大学法学院,贵州 贵阳

收稿日期:2023年9月8日;录用日期:2023年9月20日;发布日期:2023年11月23日

摘要

环境污染问题关乎人类生存发展,目前世界各国对环境保护问题愈发重视,惩治和预防环境犯罪的法律制度逐渐完善。我国行政法规、刑法规范均对污染环境问题进行规制。刑法是打击污染环境行为最严厉的手段,经历多次修改之后,污染环境罪逐渐建立并完善。然而,在司法实践中污染环境案件情节复杂、行为定性困难等导致污染环境罪的适用矛盾和争议问题日益加剧,主要体现为该罪的保护法益、行为构造、罪过形式的适用标准不一,出现同案异罚,刑罚效果不佳。因此,需要解决污染环境罪在司法适用过程中的争议问题,明确污染环境罪保护法益是生态学的人类中心法益,认定该罪的行为构造为情节犯、主观上采用故意说才能有利于打击犯罪,有效保护生态环境,发挥刑法对污染环境行为的规制功能。

关键词

污染环境罪,司法适用,环境法益

Judicial Application of Environmental Pollution Crime and Its Approach

Yalin Wang

School of Law, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Sep. 8th, 2023; accepted: Sep. 20th, 2023; published: Nov. 23rd, 2023

ABSTRACT

The problem of environmental pollution is related to the survival and development of human beings. At present, countries all over the world pay more and more attention to environmental protection, and the legal system of punishing and preventing environmental crimes is gradually improving. China’s administrative regulations and criminal law norms regulate environmental pollution. The criminal law is the most severe means to crack down on environmental pollution. After many amendments, the crime of environmental pollution is gradually established and perfected. However, in the judicial practice, the complexity of the case and the difficulty in the characterization of the behavior lead to the increasing contradiction and controversy in the application of the crime of environmental pollution, which is mainly reflected in the different application standards of the protection law, the structure of the behavior and the form of the crime, resulting in different penalties for the same case and poor penalty effect. Therefore, it is necessary to solve the dispute of environmental pollution crime, in order to clarify that the protection law of environmental pollution crime is the human-centered legal interest of ecology, and to recognize the crime as a circumstance crime and adopt the intentional theory is more conducive to cracking down on crime and playing the regulation function of criminal law on environmental pollution behavior.

Keywords:Crime of Environmental Pollution, Judicial Application, Environmental Legal Interests

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

2023年8月15日最高人民法院、最高人民检察院联合颁布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2023年解释》),以适应《刑法修正案(十一)》对污染环境罪的修改,针对司法实践中出现的新问题新情况提出相应司法解决方案。刑法是惩治污染环境行为最为严厉的法律规范,自1997年惩罚污染环境的罪名设立以来,相关污染环境的内容经历两次刑法修订,最高司法机关发布四次关于办理环境污染刑事案件适用法律的司法解释为污染环境罪的司法适用指引方向。生态环境不断恶化,以污染环境罪来规制破坏环境问题所面对的挑战愈发严峻。在司法定罪量刑过程中保护法益、“严重污染环境”的具体规定适用、罪过形式、行为构造等仍存在争议,“刑不足以制罪”的现象频繁出现,与建设生态文明国家、从严依法治理污染环境罪的理念不符,难以实现该罪最初的立法目的。鉴于此,地方司法机关在适用污染环境罪时中要么避而不提该罪的争议问题,要么各抒己见、最终造成司法适用不一、同案异判、难以实现个案正义,不利于大力打击污染环境行为。亟需进一步厘清司法实践中适用污染环境罪遇到一系列复杂而疑难的问题,才能缓解相关争议对打击污染环境行为的影响,提高该罪的适用效率。

2. 污染环境罪司法适用现状

2.1. 污染环境罪司法适用整体状况

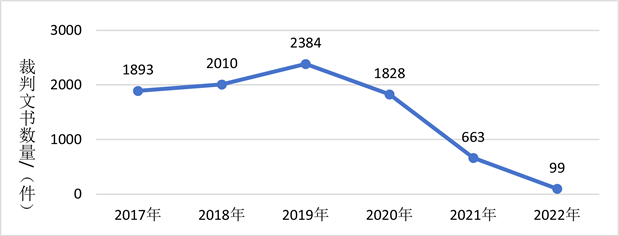

以“污染环境罪”、“刑事案件”、“刑事一审”为关键词在中国裁判文书网上搜索,并根据相关数据制作能直观感受2017年至2022年间污染环境罪一审刑事案件定罪判刑情况的折线图,见图11。2017年污染环境行为的定罪案件数量逐年上升,至2019年达至峰值为2384件,之后便逐年下降,相关定罪案件数量断崖式下降,2022年相关案件数量减少至99件。2019年作为转折年份,在此之前适用污染环境罪的案件大幅度上升,严厉打击污染环境行为;在此之后污染环境定罪案件数量的降低,说明司法机关审慎采用刑法手段打击污染环境行为。

Figure 1. Chart of the growth and change of the number of first instance cases of environmental pollution crimes

图1. 污染环境罪刑事一审案件数增长变化图

2.2. 污染环境罪司法适用的案例分析

陈前富、陈前英等人污染环境罪一审刑事判决2,在定罪方面,法院认为被告人在未办理相关环保审批手续且未取得危险废物经营许可证的情况下处置危险废物20.42吨,严重污染环境,根据刑法相关规定和司法解释规定其行为已构成污染环境罪。在量刑方面,法院认为,打击环境污染犯罪的目的不是为了对个人进行惩罚,而在于保护环境法益,其结合行为人积极按照《生态环境损害赔偿协议》规定,实施生态环境修复行为,对行为人从轻处罚,并适用缓刑。由此可见,法院认为污染环境罪最主要的保护法益是环境法益,因此,司法在运用刑罚惩治环境污染犯罪的过程中,必须通盘考虑被破坏生态的修复。除此之外,方某1犯污染环境罪一审刑事判决书3,法院认为,被告人方某1明知化工厂无经营资质,无排污许可等手续,非法将含汞、锌等的有毒污水排放到渗水坑,违反国家对倾倒污水的管理规定,严重污染环境,后果特别严重,其行为已触犯污染环境罪。并不予支持辩护人认为方某1主观上不具有污染环境故意的辩护理由。

2.3. 污染环境罪司法适用存在问题分析

司法实践中法院法官考虑构成污染环境罪定罪量刑的因素,反映该罪在实践中存在争议性问题。其一,部分法院认为污染环境罪所保护法益仅是生态环境法益;有些法官则认为污染环境罪所保护法益为人类中心法益;大多数法院则认为该罪保护法益为生态学的人类中心法益,当环境法益和人类法益不冲突时,先保护环境法益,如上述案例1。其二,法院在审理污染环境行为是否构成犯罪时,对行为人的行为定性存在争议,部分法院认为污染环境罪的行为是结果犯,而有些法院则认为污染环境罪是行为犯,有的法院则根据《2016年司法解释》来认定行为人的行为是否造成“严重污染环境”由此,确定是否构成犯罪。其三,司法实践中法官认定污染环境罪时会为避免罪过形式所带来的争议问题,而避免讨论该罪是故意还是过失。法院认定行为人是否触犯污染环境罪时未明确用文字描述污染环境犯罪的罪过形式是故意还是过失,而是依据相关司法解释的条文规定确定构成污染环境罪,如马某等人污染环境案4。部分案件中辩护方提出过主观罪过的抗辩,法官根据事实证据确定行为人事实污染环境行为时为故意,如上述案例2。

3. 污染环境罪司法适用问题争议的内容及成因

3.1. 污染环境罪保护法益的争议内容及成因

从环境犯罪(包括污染环境罪)所保护法益的争议内容来看,大体是关于人类中心法益观、生态环境法益观和生态学的人类中心法益观三种学说的争议。人类中心法益观与我国现阶段生产力水平相适应,人类法益观所带来的利益远大于由此产生的弊端,该法益观以人类为中心的视角来理解污染环境犯罪保护的法益。具言之,该观点坚持破坏环境的行为需要对人身法益造成侵害,才能以污染环境罪论处。生态学法益观以环境价值为本位,指出环境资源本身是污染环境罪所要保护的法益,割裂人与自然环境之间的联系,否定了人类因发展而牺牲生态环境的行为选择。生态法益观与人类中心主义法益观所主张的法益均是污染环境罪需要保护的,为促进社会发展与保护环境的同步进行,作为生态学的人类中心法益观的折衷说克服了前两种观点的缺陷,普遍被众多学者接受。生态学的人类中心的法益观认为人类法益和环境生态法益均是环境犯罪所保护的法益,只要生态学的法益与人类中心的法益不相抵触,就需要保护生态学的法益。

污染环境罪之所以存在法益争论,是因为我国立法对污染环境罪的保护法益目标未予明确规定。自《刑法修正案(八)》修改了污染环境的罪状,将代表保护人类本身法益性质的相关“人身伤亡”、“财产损失”后果删除后,并用“严重污染环境”一词代替,引发对“严重污染环境”产生不同理解。少部分人认为该罪原来保护人类法益,则多数人认为该罪的保护法益不仅是人类法益,还可以是环境自身。2016年相关司法解释进一步规定“严重污染环境”的适用情形时,既存在保护生态环境法益受损的情形,又存在保护人类法益受损的情形,由此加剧污染环境罪对该罪保护法益的争议,陷入混沌之中。

3.2. 污染环境罪行为构造争议及成因

污染环境罪的行为构造争议决定是否能准确打击罪犯的力度,使其不实施污染环境的行为,对于划定污染环境罪的打击范围,避免严重污染环境的行为被认定为不犯罪行为,同时较轻且已经造成污染环境的犯罪行为认定为犯罪,造成刑不足以制罪现象。关于该罪行为类型的争议有结果犯和行为犯、危险犯和实害犯等。行为犯与结果犯是相对应的概念;两者之间的区别点在于是否对行为与结果进行因果关系判断,若需判断因果关系则是结果犯,反之则为行为犯。实害犯和危险犯是相对应的概念,既以对法益造成现实侵害为构成要件的必要条件则为实害犯,若以对法益造成侵害的危险为必要的犯罪,则为危险犯。有的学者通过对判决书的实证研究得出我国在有关污染环境罪的司法解释中已经指明了本罪的行为构造,实质上应当属于行为犯 [1] 。陈洪兵则拓展思路认为污染环境罪既是行为犯,也可是准抽象危险犯的一种,只要污染环境行为没有超出国家法律规定的标准,就可以视作其行为在环境自洁的能力之内,不会导致严重的危害结果,也就不需要刑法的处罚 [2] 。其实,污染环境罪所保护法益决定了该罪完全可能既是行为犯也是结果犯,既可能是危险犯也可能是实害犯 [3] 。由于污染环境罪属于行为犯、结果犯、危险犯的行为构造无法全部覆盖该罪的全部行为,部分学者以更为独特的视角对该罪的行为构造进行归类,因而应当将污染环境罪视为情节犯来理解 [4] 。

3.3. 污染环境罪罪过形式认定争议内容及成因

污染环境罪的罪状描述未明确该罪的罪过形式,在探究该罪罪过形式的过程中,理论界有过失说、故意说、复杂罪过说三种观点。“过失说”主张污染环境罪仅能由过失构成,认为应从犯罪结果出发,将环境污染结果归咎于行为主体主观上的疏忽大意或过于自信,同时承认行为人在实施犯罪行为时对其行为性质有清楚认知,在重大环境污染事故时期是通说,自《刑法修正案(八)》之后被大量学者摒弃。“故意说”则主张污染环境罪仅能由故意构成,该观点强调行为实施时的心态,要求行为人在实施违法犯罪行为时必须对污染环境的后果具有明确认知并持希望或者放任的态度。“复杂罪过说”主张污染环境罪的罪过既能是故意,也能是过失。立足于我国有关污染环境罪的司法解释,结合该罪的特殊性,推出该罪的罪过形式可以是故意也可以是过失,从而支持“复杂罪过说” [5] 。张明楷教授认为将污染环境罪解释为过失犯罪,则无法解决实践中污染环境罪的故意犯罪和大量存在的共同犯罪,故主张对污染环境罪的责任形式采取故意说,认为污染环境罪的罪状表述并没有现实污染环境罪可以由过失构成,缺乏处理过失犯的文理根据,则必须遵守罪刑法定原则,只能由故意构成 [3] 。

之所以司法实践中污染环境罪的主观罪过适用认定不统一,或者法官对此情形模糊规避不谈论;是源于污染环境罪立法变迁过程中,人们对该罪的法律条文罪状理解不一。污染环境罪的前身重大环境污染事故罪,通说认为该罪其实为过失犯罪,因此自法律修改之后,仍有学者主张沿用该罪为过失犯罪的观点 [6] 。然而,不少学者,认为污染环境罪的罪状改变,将“事故”一词删掉,以及用“严重污染环境“一词代替,使得污染环境罪的主观罪过变得开始不统一 [7] 。由此,导致该罪在司法实践中适用混乱,刑罚难以惩治和预防犯罪。

4. 污染环境罪司法适用之进路

4.1. 污染环境罪保护法益“折衷说法益”之论证

明确污染环境罪所保护的法益,是解决司法实践中关于本罪定罪、量刑以及相关衍生争议问题的前提和基础。人类中心观过于强调人类的重要地位,忽视对环境自身保护所具有的独立价值,不符合现今对生态环境保护的观念与做法,违背污染环境罪设立的初衷。同时,该观点违背现行法律对该罪罪状描述和规定,财产损失、人身伤亡等环境事故不是构成污染环境罪的唯一条件;司法实践中司法机关普遍做法是考虑污染环境行为对“环境法益“的影响,若仍局限于人身伤害来判断是否构成犯罪,有违现行法律规定,且与司法机关对污染环境罪认定的做法不相契合。人类之所以保护环境法益的独立性,是因为生态环境关乎人类生存命运,保护环境法益的终极目标是保护人类,而为保护生态环境而不利于社会经济发展的生态学法益观过于极端,有意区分人类与生态环境之间的关系,不能很好囊括法律规范所规定的犯罪情形,背离借用刑法保护生态环境的初衷 [8] 。

促进社会发展与保护环境是现阶段生态文明社会发展的要求,环境法益和人类法益均是污染环境罪保护的对象,生态学的人类中心法益观符合当前社会发展需求。尽管污染环境罪明确该罪保护法益在人类法益和生态环境法益之间进行衡量与选择,但在司法实践中该罪保护法益定位不清与功能缺位,仍难以清晰、准确地认定污染环境罪保护法益是什么。生态学的人类中心法益并非平等保护人类法益和环境法益,而是具有层次性和先后关系,不能机械地理解人类法益与环境法益关系是先保护人类法益,再保护生态环境法益。必须明确的是,污染环境罪修订以前以重大污染环境事故罪作为环境污染领域对人类法益保护的依据,修订之后更多考虑污染环境影响的长期性问题,将环境保护作为主要考虑对象,体现保护环境是为进一步保护人类利益,促进人类的长远发展 [9] 。因此,人类法益和环境生态法益均是环境犯罪所保护的法益,只要生态学的法益与人类中心的法益不相抵触,就优先保护生态学的法益,不要简单地将污染环境罪的保护法益一分为二。

4.2. 污染环境罪行为构造“情节犯”之论证

如上述污染环境罪的行为构造可能是结果犯、行为犯、危险犯、抑或是结果犯,相关司法解释划定刑法要惩罚的污染环境行为范围。《解释》第一条共列举11项应属于“严重污染环境”的情形。其中如“向依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的”等表述表明惩罚行为犯;如“致使乡镇集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的”等表述体现该罪是典型的结果犯。“污染环境罪行为应为危险犯,一般情况下生态环境具有自我恢复功能,” [10] 若过度污染则超出环境的承受范围,因此以规定“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”为“严重污染环境”情形,以惩治和预防对环境生态法益的过度侵害。

污染环境罪行为构造的争议阻碍该罪的司法适用,根据相关司法解释将“严重污染环境”罪状描述理解为“污染环境情节严重”,主张“情节犯”来认定构成犯罪,具有一定可取之处。情节犯的定义是指我国刑法分则明文规定以‘情节严重’等作为犯罪成立的情节要求,或以此作为认定该罪既遂的犯罪类型。由此,情节犯可知因犯罪行为造成“情节严重”、“情节恶劣”、“严重后果等作为入罪或者既遂标准的犯罪,是严重污染环境罪的情形,情节犯设立的目的是将具有一定社会危害性但程度尚不严重或者人身危险性较小的行为,排除于刑法之外。2023年《解释》修改第一条“严重污染环境”的认定情形、增加第二条应当认定为“情节严重”情形等修改将因污染环境行为造成环境破坏的情节作为定罪量刑的标准。实践中,往往由专门机关出具鉴定报告评估行为人的行为是否达到情节严重程度,在齐备其他成立该罪的构成要件时,还需符合法定情节严重情形才能予以入罪。结合司法解释、司法实践实际做法,污染环境罪的行为构造认定为情节犯更有利于打击破坏环境行为。

4.3. 污染环境罪罪过形式“故意”之论证

实践中存在大量故意污染环境的行为,若将污染环境罪的罪过形式定义为过失,则无法打击大量故意行为和共同犯罪行为,也与污染环境罪的罪状表述相矛盾,缺乏处理过失罪的文理依据。复杂罪过说和过失说都含有“过失”含义,若打击因疏忽大意或者过于自信造成环境污染的行为,违反刑法适用的原则,适用故意说较为合理。首先,故意说符合刑法所规定的罪责刑相适应原则 [11] 。纵观刑法所有属于过失犯罪的最高刑罚均未超过7年有期徒刑,《刑法修正案(十一)》扩大污染环境罪的处罚范围、加强打击力度,规定该罪的法定最高刑有7年以上有期徒刑,说明立法者制定该罪时考虑到污染环境行为的社会危害性等因素,设定法定刑配置与惩治、预防污染环境犯罪目的相对应关系时不支持过失是构成该罪的罪过形式;故意说既不会限缩本罪处罚范围,也不会违反罪责刑相适应原则。其次,采用故意说更契合污染环境罪所保护法益。如污染环境罪以保护和改善环境、保障公众健康作为目的,注重对环境本身的保护,以实现对人类法益的保护,要求行为人对自身行为的违法性具有明知 [12] 。最后,“严重污染环境”一词的使用排除了该罪属于过失犯罪的实质根据,法条中删除了“污染环境所造成的重大事故”过失说作为重大污染环境事故时期通说的延续,已经无法完全适应现阶段对生态环境保护的发展进程,若再将过失作为污染环境罪的主观罪过形式,就会导致罪责刑不相适应。

鉴于此,污染环境罪采用故意说,更有利于打击污染环境行为,提高司法效率。现实中,因过失造成污染环境的行为仍存在,而过失说不是污染环境罪的罪过形式,则不能以污染环境罪处罚罪犯。立法层面可以考虑对污染环境行为的过失犯另行规制,实现罚当其罪。

5. 结语

发挥刑法作为污染环境治理的最后一道防线作用,是现阶段司法实践中惩治和预防污染环境最重要的途径。确定污染环境罪保护法益的层次、罪过形式、行为构造等对于污染环境行为的定罪、量刑都至关重要。明确生态环境法益和人类中心法益均是污染环境罪的保护法益,将污染环境罪的主观罪过形态确定为故意,将污染环境罪的行为构造认定为情节犯,有利于污染环境行为的打击,故意说在确保了对生态环境法益严格保护的同时,又严格遵守刑法的谦抑性原则和罪刑法定原则。

文章引用

王亚琳. 污染环境罪司法适用问题及其进路

Judicial Application of Environmental Pollution Crime and Its Approach[J]. 法学, 2023, 11(06): 6083-6089. https://doi.org/10.12677/OJLS.2023.116872

参考文献

- 1. 严厚福. 污染环境罪: 结果犯还是行为犯——以2015年1322份“污染环境罪”一审判决书为参照[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2017, 17(4): 56-65.

- 2. 陈洪兵. 解释论视野下的污染环境罪[J]. 政治与法律, 2015(7): 25-37.

- 3. 张明楷. 污染环境罪的争议问题[J]. 法学评论, 2018, 36(2): 1-19.

- 4. 喻海松. 环境资源犯罪实务精释[M]. 北京: 法律出版社, 2017.

- 5. 秦鹏, 李国庆. 论污染环境罪主观面的修正构成解释和适用——兼评2013“两高”对污染环境罪的司法解释[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2016, 22(2): 152-159.

- 6. 高铭暄, 马克昌. 刑法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017.

- 7. 王勇. 论司法解释中的“严重污染环境”——以2016年《环境污染刑事解释》为展开[J]. 法学杂志, 2018, 39(9): 106- 113.

- 8. 李永升, 袁汉兴. 污染环境罪的司法困境与出路——以生态和人类双重法益为中心[J]. 湖北社会科学, 2021(1): 141-151.

- 9. 潘佳. 污染环境罪保护法益之反思[J]. 新疆社会科学, 2022(5): 103-110.

- 10. 郭伟伟. 累积犯视域下污染环境罪的司法适用研究[J]. 江苏社会科学, 2023(4): 177-185.

- 11. 樊建民. 污染环境罪司法适用的困境及其破解[J]. 法商研究, 2022, 39(3): 157-170.

- 12. 徐海东. 污染环境罪司法适用问题研究[D]: [博士学位论文]. 重庆: 西南政法大学, 2021.

NOTES

1笔者根据中国裁判文书网数据资料制作。

2参见重庆市江津区人民法院(2020)渝0116刑初149号刑事判决书。

3参见陕西省榆林市榆阳区人民法院(2021)陕0802刑初1190号刑事判决书。

4参见甘肃省西和县人民法院(2017)甘1225刑初8号刑事判决书。