Advances in Social Sciences

Vol.07 No.08(2018), Article ID:26478,5

pages

10.12677/ASS.2018.78192

A Systematic Analysis of Ecological Innovative Policy

Xiaoqing Heng

College of Marxism, Wenzhou University, Wenzhou Zhejiang

Received: Jul. 27th, 2018; accepted: Aug. 10th, 2018; published: Aug. 17th, 2018

ABSTRACT

Specialty of ecological innovative policy is determined by its specialty of related activity. A systematic analysis of the policy includes mainly three aspects: firstly, the policy could make different elements into a whole against the background of technological communication, economical communication and social activity; secondly, it must follow certain route of technology; lastly, we have to get social support to realize the policy objective.

Keywords:Ecological Innovation, Policy, Systematic Analysis

生态创新政策的系统分析

衡孝庆

温州大学马克思主义学院,浙江 温州

收稿日期:2018年7月27日;录用日期:2018年8月10日;发布日期:2018年8月17日

摘 要

生态创新活动的特殊性决定了生态创新政策系统的特殊性。对生态创新政策的系统分析主要包括三个方面的内涵:首先,生态创新政策必须面对技术交往、经济交往和社会实践场域并整合各种不同的作用力进行型构;其次,生态创新政策必须遵循特定的技术路线;最后,要实现生态创新政策的目标还必须得到相应的社会支持。

关键词 :生态创新,政策,系统分析

Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

从单纯的经济增长到可持续发展,从工业文明到生态文明,支撑概念转换的是对人与自然的关系以及人类生存方式的一系列反思。技术创新也不再仅仅是企业的经济行为,而是要纳入整体的生态文明建构体系之中,于是,生态创新或绿色创新就成为新一代创新理论中的关键词。相对于传统的技术创新而言,生态创新不是简单的添加一个绿色元素就可以完成的,而是要形成真正意义上全新的创新体系。这一新的创新体系要改变的不仅仅是企业的研发或组织行为,而是要通过将生态环境纳入创新系统并成为新的创新要素甚至是核心动力,逐步地消除生态因素与经济增长的外在性甚至对立性的影响。目前各个国家、地区都已经开始着手建立针对具体生态问题的环境政策,并且已经取得了一定的成效。但是要建构生态创新体系以适应人类及其社会生存与发展的需求就必须在现有的相关政策基础之上建立一整套系统化的政策体系,而建构这一体系的前提是要对生态创新政策进行详尽的系统分析。

2. 生态创新政策场域及其型构

生态创新可以有很多种不同的理解方式。在制度建构的层面上理解生态创新,可以转换为政策变迁与创新活动的互动过程。这一过程既包括动态的时间轴,也包括静态的结构图谱,而决定互动成效的关键在于对政策场域的理解程度以及政策场域的现实关联度。生态创新的独特之处就在于创新活动的生态关系发生了变化。如果说,技术创新活动本身有自己的进化路线的话,生态创新也有相应的生态进化 [1] 。也就是说,生态创新自身也有一个适应性选择的过程,而决定这一选择的关键性因素就是相关政策必须面对的各种场域。

首先,生态创新政策的价值基础在于刺激、鼓励或引导现实的技术创新与研发活动,也就意味着,生态创新政策首先要面对的就是技术交往场域。技术交往实践结构的特点决定了技术交往场域的权力来源及其运行。技术主体以知识产权为核心,以追求效率最大化为目的,以满足需求为基本动力,形成一整套自主运行的半封闭系统。在不同的经济阶段,技术创新模式也各不相同。而技术场域运行的权力形态主要表现为知识资本的权力转换。因此,生态创新政策的介入必须充分考虑到核心权力的行为边界及其转化。从政治资本到知识资本,必须有相应的话语转换机制。从政治权力到知识权力,价值取向的趋同是必然的内在逻辑。因此,生态创新活动的政策嵌入必须符合最基本的技术交往规律和知识生产与扩散规律。

其次,生态创新政策还必须规制企业的生产经营行为,优化经济交往场域。企业是管控生态创新活动的主体。作为组织行为模式的企业生态创新行为必须符合基本的利益相关者模型,这也是经济交往场域的基本要求。在这里,利益是一切行为的主导价值:从设计到产品、从用户界面到产品服务,可持续的商业模式经历了从产品中心到用户中心的转变。不变的是以货币资本为基础的理性化追求:“合理(性)的态度大体上首先是由于经济必要性而强加于人类心灵的。正是日常经济事务,才使我们作为一个族类获得了合理思想和合理行为的初步训练。” [2] 现代社会本身就是这种经济合理性追求泛化的结果。生态创新政策则是要在这一主流的价值观上加以改变:从单一的技术理性或工具理性向技术理性与价值理性的辩证统一转变。要使具有外部性的政策系统具备内化属性的基本条件是重新定义经济交往的基本概念,进而改变商业运行模式。这是一项系统工程,其实质是把生态学知识指导下的生态效益和生态价值转化为经济价值。生态创新政策就是要给予商业模式一个转化的标准。这个标准包括经济系统的准入机制、生产标准系列、产品或服务的评价体系等许多不同的方面,如环境影响评价、排放标准、商品或服务的环境附加值等。

最后,生态创新政策的价值实现需要在社会实践场域内进行。社会实践场域是由人们的社会行为所产生的,其实质是由现实演化的惯性作用所导致的行动逻辑。社会集体行为多数是无意识的,运行于其中的权力范式也是潜在的。这种“前反思”的行为模式中蕴含着无形的文化观念,其核心是对人的德性评价。德性作为一种“获得性人类品质” [3] ,内在地存在于每一个行为主体之中,通过对主体行为的自我约束而发挥其作用,是人们行动的内在驱动力。要把生态创新活动从外在的约束性行为变为内在的主动行为,需要在全社会范围内铸造生态德性。以生态教育、宣传为基础,通过相关政策的社会建构,使其内化为人们社会行为的基本逻辑。

生态创新政策场域的型构就是整合以上三种场域中不同的作用力,使它们都能够在生态认知领域达成基本共识。而目前现实社会中关于解决生态问题的可能性的理解之所以会有巨大的差异,其实质就在于生态认知没有达成一致。尽管各方都基本认可生态学知识所提供的认知逻辑和自然理解范式,但是一旦涉及到知识结论及其所导致的具体的行动,就会产生分歧。单纯的知识学范式并不能够为行动提供现成的答案。潜藏在现代社会之中的个人主义逻辑会把所有的理解上的区别和差异看作是天然合理的。而后现代所谓的“差异政治”更是会导致理论逻辑与行动逻辑的背离。所以,在生态认知领域达成一致,只是生态创新政策生命过程的第一步,当然是非常关键的环节。

3. 生态创新政策技术路线

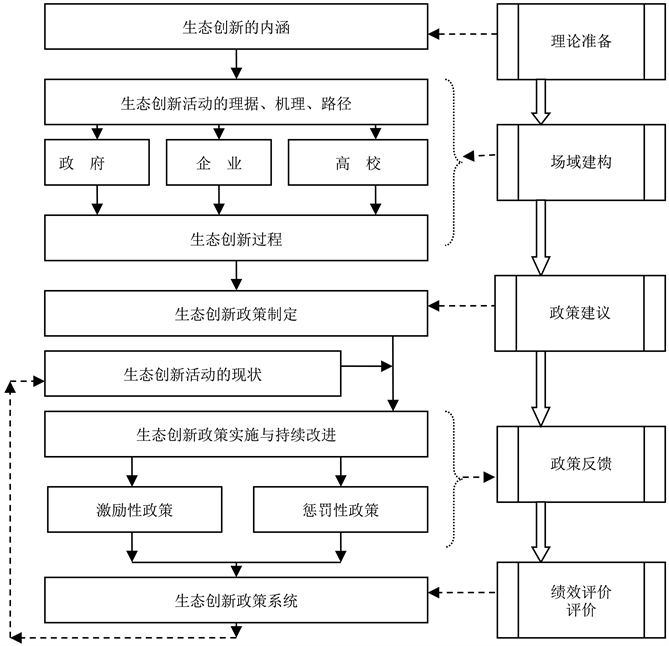

政策的生命源自于可操作性,其最终落脚点在于政策目标的达成度即政策运行的效率。在操作层面上,生态创新政策的运行只能依赖于根据其自身特点制定的技术路线。作为一个有效或者高效的政策技术路线必须满足最基本的三个条件:科学化、程序化和标准化。科学化意味着生态创新政策必须具备基本的知识考量;程序化就是符合相应的政策运行过程;标准化是指要以可以量化的指标体系把整个技术路线连接成为一个具有内在联系的有机的整体。从时间序列的角度可以将生态创新政策的技术路线划分为以下三个阶段(见图1)。

第一个是生态创新政策的准备阶段。首先,制定生态创新政策必须具备相应的知识储备。这里面既包括对生态创新基本的内涵和外延的认识,也包括对生态创新活动所涉及到的相关专业知识的了解。生态创新概念本身就包含有对自然生态及其与人的生存相关的知识蕴涵,因此,生态创新的前提就是对生态知识的系统把握。另外,对创新活动的基本规律的认识、对环境管理的基本规律的认识等,都是必须要具备的必要条件。其次,在制定生态创新政策之前还必须做好战略准备。生态创新活动的理据、机理和路径是构成战略准备的现实基础。生态创新政策的制定虽然是政府部门的职责,但是也要涉及到技术研发机构和企业等不同的主体。如果不能够与这些相关主体的发展战略在宏观上取得一致,就不可能制定出符合现实状况的政策。生态创新政策同时也是国家创新系统的一个有机组成部分,必须要符合国家创新战略的大局。

第二个是生态创新政策的制定和实施阶段。目前制定生态创新政策所使用的政策工具有很多,主要包括刚性工具(税收、相关立法)和软性工具(环境责任、生态审计、生态标签等)两大类。针对这些政策

Figure 1. Technical roadmap of ecological innovation policy

图1. 生态创新政策技术路线图

工具的研究结果表明,刚性工具比较适合于生态创新的扩散,特别是跨区域的流动,软性工具则更适合于刺激研发机构和企业自发自觉的进行生态创新活动 [4] 。生态创新政策的制定需要根据生态创新活动的实际状况并针对现实的生态问题来进行。具体的生态问题的解决是生态创新政策的目的,这是一个动态的过程。所以,在政策目标的设定上,需要结合生态变化的自然规律,既要考虑到目前迫切需要解决的问题,同时也要从比较长的时间段或不同的区域范围进行考察,设定中期或长期的政策目标。另外,在针对某个特定问题进行政策设定时,不但要选择有效的政策工具或政策工具的组合(工具包),还要充分考虑整体的社会发展水平和政策环境,因为这也是涉及到政策能否具体落实和最终实施效果的重要因素。

最后是生态创新政策的反馈和绩效评价阶段。生态创新政策需要持续的改进,因此必须对生态创新政策实施的效果进行信息反馈,根据反馈的信息对生态创新政策进行绩效评价。由于生态创新活动具有不同的类型,比如渐进式创新、持续性创新、跨越式创新等等,相应的政策影响也不一样。因此,必须要采用不同的信息反馈和绩效评价方法。通过这种跟踪式的调查、分析和研究,对各种组合进行“成本–效益”分析,以达到不断优化、持续改进的目的。

4. 生态创新政策系统的社会支持

单从技术的角度来看,似乎生态创新仅仅是在创新活动中添加绿色元素。事实绝非如此简单。生态创新是基于对整个人类社会的发展模式的反思而产生的新的发展理念的实现手段之一。从单纯的经济增长到可持续发展、绿色发展再到生态文明,概念转换的实质是对整个社会建设提出了新的要求。而要实现生态创新,要使生态创新政策能够真正发挥预期的功能与作用,还存在着许多的障碍,要破除这些障碍就需要从不同的层面得到社会的支持。

首先是合法性的赋予即授权。生态创新政策不是面对自然直接解决生态问题,而是通过对创新活动的影响间接地解决生态问题。生态问题既是一个自然科学的问题,同时又是一个社会问题。因为在现实的社会系统中,虽然生态问题的解决是一个技术问题,但是政策介入技术问题会导致利益冲突从而引起利益相关者的不满和抵触,这就需要一个合法性的授权。通常来说,生态创新政策的合法性依据来自于生态问题的公共性特征:危及到全体社会成员的生存和发展。这一合法性依据的局限性也是很明显:如何确定这一公共权力干预现实生活的界限?转换成政策科学的语言就是生态创新政策的边界在哪里?即便是根据“谁损害,谁负责”和“损失补偿”的原则,也还是存在对生态损害或修复的程度的问题。这不是单纯的自然科学或生态学的问题,还涉及到社会的公平正义。另外,生态政策的合法性还涉及到不同区域和层次的权力范围的问题:生态问题是不分国界和区域的,而生态创新政策是有区域和层次的区别的。

其次是行动逻辑的转换和社会氛围的营造。科技革命创造的现代社会给人们带来了日益丰富的物质生活,同时也相对固化了人类的行动逻辑。在工业社会的行动逻辑中,技术成为了支撑人类生活方式的基础或“座架”(海德格尔语),自然界就是人类索取的对象。而生态文明对工业文明的超越,就体现在行动逻辑的转换之上:从机械的自然观转向有机的整体的生态自然观,从传统技术转向生态技术。这里面既包括对技术结构的调整、对技术的功能与作用的新理解,也包括技术方法的变革,而最终的落脚点在于整体的技术模式的转换。这就意味着从传统技术到生态技术是要完成一场新的技术革命,这个革命的实质就是改变原有的效益体系、把生态效益嵌入社会运行机制之中。这就不是单纯在技术系统或经济系统内可以完成的任务,而是需要在全社会营造相应的氛围。这就需要以生态思维为基础,改变原有的技术意向和技术图景,甚至包括对技术的价值设定。

最后是价值网络的形成即生活世界的具象化。不管是生态技术生产的产品还是提供的服务,都必须能够在现实生活中得到广泛的应用。生态创新政策不能仅仅局限于生态技术的研发和生产应用,还要考虑到社会的认可和接受。这就涉及到生活方式以及价值观的转变。伴随着生态伦理的探讨、各种生态运动的兴起,观念的世界逐渐开始了变化。但是观念中的生态价值和现实中的经济价值还存在着很大的矛盾和冲突,以生态思维为基础的价值网络还在建构之中。文明就是教化的结果,生态文明的形成是在克服工业文明缺陷的基础上的新的文明样态,就是生态文化普及和教化的过程。生活世界的意义基础必须能够在现实的生活方式中具象化,通过具体的生态产品和服务渗透到人的行为习惯之中。

基金项目

全国教育科学“十二五”规划课题“产学研合作驱动区域生态创新的政策环境及其绩效研究”(BIA130092)。

文章引用

衡孝庆. 生态创新政策的系统分析

A Systematic Analysis of Ecological Innovative Policy[J]. 社会科学前沿, 2018, 07(08): 1301-1305. https://doi.org/10.12677/ASS.2018.78192

参考文献

- 1. 衡孝庆, 章进. 技术创新的生态驱动力及其生态位构建[J]. 科学技术哲学研究, 2013(3): 95-98.

- 2. [美]熊彼特. 资本主义、社会主义和民主主义[M]. 吴良健, 译. 北京: 商务印书馆, 1979: 153.

- 3. [美]A. 麦金太尔. 德性之后[M]. 龚群, 等, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1995: 241.

- 4. Rehfeld, M.M., Rennings, K. and Ziegler, A. (2007) Integrated Product Policy and Environmental Product Innovations: An Empirical Analysis. Ecological Economics, 61, 91-100. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.02.003