Advances in Psychology

Vol.2 No.1(2012), Article ID:473,4 pages DOI:10.4236/ap.2012.21001

The Change of Residents’ Subjective Well-Being after the Tenth Anniversary of Macao’s Handover

1School of Education Science in South China Normal University, Guangzhou

2South China Normal University Psychology Research Center, Guangzhou

3The Macao Special Administrative Region Bureau of Education and Youth, Macao

Email: {lingpsy, chenjunyrh}@163.com, LKYim@dsej.gov.mo

Received: Jul. 17th, 2011; revised: Aug. 1st, 2011; accepted: Aug. 28th, 2011

ABSTRACT:

On December 20, 1999, China resumed the exercise of sovereignty over Macao. From then on, Macao entered a completely new era in its history, and that brought changes to residents’ subject well-being. In order to analyze and compare this change when before and after Macao’s handover, we investigated 450 residents in Macao with General Well-Being Schedule (GWBS) and Self-Compiled Questionnaire, and analyzed from aspects of sex, age, religion, marriage states, school record, and monthly income. The results showed a significantly higher Subject well-being after Macao’s return no matter on 6 demographic variables, on GWBS overall or on 6 dimensions of GWBS (Satisfaction and interest toward life, worry about health, energy, mind of depression or delight, the control of emotion and behavior, relax or tension). We do think that the changes of residents’ subject well-being should be attributed to political system’s creation, economic took-off, better public security, a higher international status, and so on.

Keywords: Tenth Anniversary of Macao’s Handover; Subject Well-Being

澳门回归十周年居民主观幸福感的变化

苏 玲1,陈 俊2,严丽君3

1华南师范大学教育科学学院,广州

2华南师范大学心理应用研究中心,广州

3澳门特别行政区教育暨青年局,澳门

Email: {lingpsy, chenjunyrh}@163.com, LKYim@dsej.gov.mo

摘 要:

2009年时逢澳门回归十周年和中华人民共和国成立六十周年的双庆日子。为了比较和分析澳门回归前后澳门居民的主观幸福感,我们采用自编问卷和总体幸福感量表(GWBS),对450名澳门居民进行问卷调查,并从性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、文化程度、月收入六个方面进行比较分析。结果发现:无论在六种人口学变量上,在GWBS总体上,还是在GWBS的六个维度(对生活的满足和兴趣,对健康的担心、精力、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制、松弛和紧张)上,澳门回归后,居民的幸福感均较回归前有显著提高。我们认为该结果是由于澳门回归后,在经济、政治方面的飞速发展、国际地位的提高以及治安的改进等原因促成的。

收稿日期:2011年7月17日;修回日期:2011年8月1日;录用日期:2011年8月28日

关键词:澳门回归十周年;主观幸福感

1. 引言

1887年,中葡《和好通商条约》(又称《中葡北京条约》)的签订标志着中国在本质上丧失了对澳门主权和治权(邓开颂,1999;马万祺,2009;王贤禹,1996)。

1999年12月20日零时,中华人民共和国恢复了对澳门的行使主权,也开始了“一国两制、澳人治澳”政策的实行,从此,澳门的发展进了一个崭新的时代。澳门的回归体现了国家主权和领土的完整,也体现了中华民族的尊严神圣不可侵犯。澳门顺利回归是完成祖国和平统一大业的重要一步,洗刷了中华民族的耻辱。不仅意味着西方在中国的殖民主义的存在的结束,而且最终结束了白人在亚洲统治的历史,在亚洲解放史上具有划时代的意义。

主观幸福感(Subjective well-being)是指个人依据自订的标准对其生活质量的整体性评价,是衡量个人生活质量的综合性心理指标(严标兵,郑雪,邱林,2004),是一种主观的体验(王芳,陈福国,2005)。西方学者提出了很多解释主观幸福感的理论,具代表性主要有Wilson的古典理论,Tellegan 等人的遗传作用理论,Gray的人格理论,Diener 等人的人格–环境交互作用和期望值理论。

古典理论认为主观幸福感和满足有关,需要的及时满足产生快乐,而需要满足到什么程度才能带来满足感,有赖个人的适应或期望水平(Diener & Eunkook, 1999)。遗传作用理论核心观点是,气质和人格对主观幸福感有很强的相关性(Gomez, Krings, Bangerter, & Grob, 2009; Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005)。人格理论认为,个体差异主要是由行为激活系统和行为抑制系统这两个基本脑动力系统差异造成(DeNeve & Cooper, 1998; Gomez, Krings, Bangerter, & Grob, 2009)。人格–环境交互作用认为,人格特质对情绪的影响可能被情境削弱或强化,因而其影响超出直接的主效应,人格与环境交互影响主观幸福感(Diener, Eunkook, & Richard, 1999)。而在期望值理论看来,期望值和实际成就之间的差异与主观幸福感相关(Mentzakisa & Morob, 2009)。

从西方学者关于主观幸福感评价的理论基础与模型我们不难发现,他们对影响主观幸福感的重心己经由用人口统计项目来解释转向用个体的内在因素来解释。但是,用基因、人格等因素来解释主观幸福感,过分地强调个体差异,而无视客观环境中人的行为和评价标准的趋向性,也是有失偏颇的。后来很多研究者都证实外部环境因素包括政治权利、经济状况、文化差异、社会支持、生活事件等都对幸福感也有很大的影响(陆建兰,陆家海,林天翔,2010;齐金玲,李辉,2010;严标宾,郑雪,2006)。

《公民权利和政治权利国际公约》(下称为《公约》)于1976年3月23日生效,澳门回归后,《公约》仍然适用。《公约》规定了公民有各项参政权利,少数人的权利,言论和见解自由等多种自由,以及免于酷刑等多种其他权利。并且,澳门基本法委员会副主任李成俊表示,澳门回归十年来,居民各项权利和自由得到前所未有的全面保障。

从2005年起的5年里,澳门特区政府完成了四次“澳门综合生活素质研究”的调研,回归后澳门居民综合生活素质总体上呈改善趋势,特别是经济、健康、教育、学习与信息取得、就业、家庭、公共安全、文化与休闲和两性平等七个方面得到了显著提高(张光南,赵永亮,黄燕玲,2010)。2009年12月,一项调查用数字说明了澳门回归十年间的巨变:2009年人均GDP达31.3091万澳门元,是1999年的2.8倍;来自澳门统计暨普查局的统计资料显示,就业人口月收入中位数从1998年的5244澳门元,增至2007的7000元,到2009年第四季度达到9000元并持续到现在。回归一年内,澳门的凶杀案件减少了72%,纵火案下降了40%。

主观幸福感既是一种主观体验又与需要的满足和环境的改变有关,根据以上几次调查,澳门经济实力提升,教育大力普及、保障制度更完善,治安好转,澳门居民就业率提高,收入增加。这些因素促进了居民们生活质量的提高,那么幸福感是否也得到提升?同时,以往关于主观幸福感的研究由于各种原因,均无法涉及到政治制度、社会治安、教育福利等众多影响生活质量和幸福感的社会背景问题。我们经过查阅文献发现,关于主观幸福感的影响因素从1995年后才开始受到关注,主观幸福感影响因素的研究从研究大学生和老年人开始,之后范围不断扩大,医护人员、企业职工,留守儿童等的主观幸福感又成为了新的热点。总结这十年来的研究成果,影响主观幸福感的因素可以归纳为外因和内因两个方面,外因包括社会环境、社会支持、收入、婚姻状况、文化程度等,内因主要是人格特征、自我意识。另外,不同职业、不同身份的人还受到很多特殊因素的影响,例如,企业员工来说还受工作性质、对企业的满意度的影响(焦娜娜,张静平,谢丽琴,彭芳,2010;陆建兰,陆家海,林天翔,2010;齐金玲,李辉,2010;任杰,金志成,杨秋娟,2010)。

那么,对于对社会生活感受最深的居民而言,其主观幸福感是否会因为政治、经济、治安各方面的提升而发生改变呢?我们借澳门回归祖国十周年这一特殊的历史时机,对前人难以触及的政治制度、治安状况、社会环境等对主观幸福感的影响首次进行了研究。

本研究从性别、年龄、婚姻状况、学历、月收入和宗教信仰六个方面对主观幸福感进行了比较。根据十年间,澳门政治经济生活翻天覆地的变化,我们预期,澳门回归后,人们的主观幸福感增强。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

28岁以上、且最近十年均在澳居住的澳门永久居民。问卷派出450份,收回436份,回收率96.9%。回收后调整反向记分题的数据,初步整理后保留有效问卷429份。

2.2. 研究方法

被试基本情况问卷和总体主观幸福感量表(General Well-Being Schedule, GWBS)。

被试基本情况问卷为自编问卷,搜集被试的性別、年齡、婚姻狀況、宗教信仰、学历和收入等多方面的内容。总体幸福感量表(GWBS)由美国国立卫生统计中心制订,段建华(1996)修订。本量表从对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣,忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张(焦虑)6个维度上来评价受试对幸福感。量表各个项目得分与总分的相关在.48~.78之间,分量表与总表的相关为.56~.88,内部一致性系数为男性.91、女性.95,重测一致性为.85。

2.3. 研究程序

研究在2009年12月~2010年1月间完成。我们在问卷施测过程中,首先向被试解释清楚研究的目的、幸福感的概念及各条目的内涵,并逐一请被试确认自己具有清晰、准确的自主回忆和评价能力且自愿参加本研究。测试匿名进行,请每位被试认真回忆个人于澳门回归前后的主观幸福感,并且真实填答。

2.4. 统计分析

所有数据资料采用SPSS16.0进行统计分析,首先进行正态检验,结果均呈正态分布,再进行描述统计分析,最后根据研究设计和目的对余下的数据进行t检验或者方差分析。

3. 结果

3.1. 澳门居民回归前后主观幸福感比较

根据描述统计结果,以2.5个标准差为标准删除数据,结果保留下422个数据。

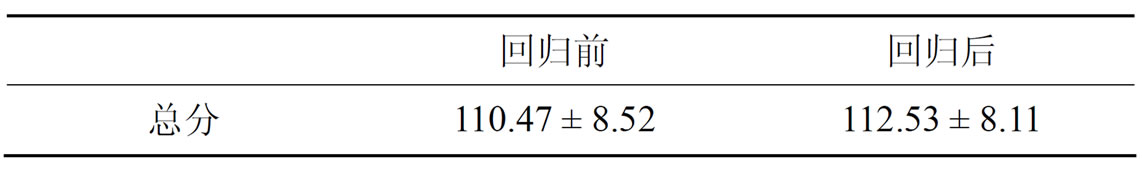

回归前后,澳门居民的主观幸福感的状况见表1。

配对样本t检验表明,回归后的幸福感显著高于回归前,t = 6.29, p < .001。

3.2. 回归前后主观幸福感在六种人口学特征上 的比较

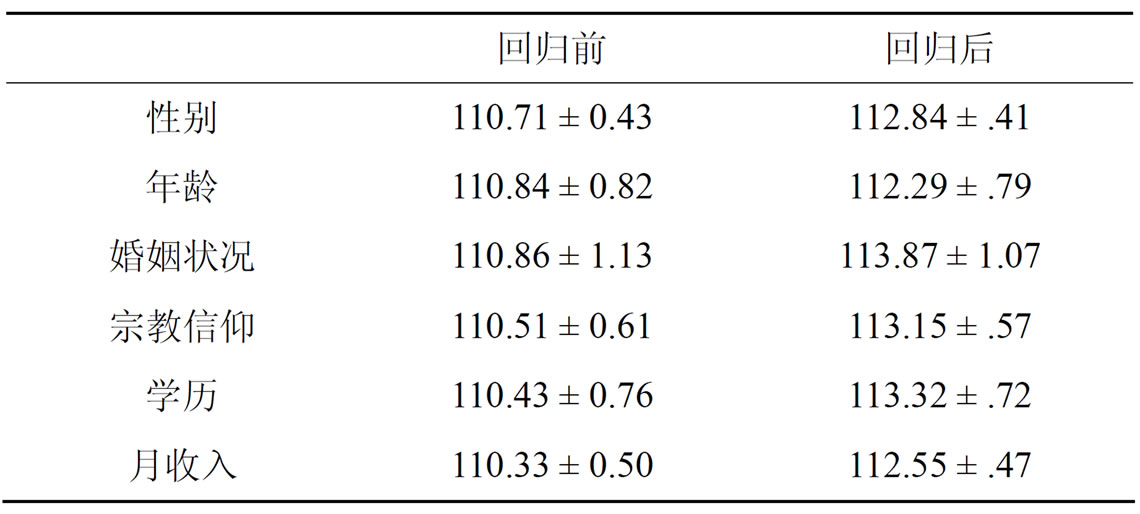

表1表明,回归十周年后,澳门居民的主观幸福感有显著提高,那么在各种人口学特征上,主观幸福感是否也有这种变化?我们分别从性別、年齡、婚姻狀況、宗教信仰、学历和月收入六个方面进行了分析,结果见表2。性别指男、女;年龄分为18~27岁、28~37岁、38~47岁、48~57岁、58岁以上;婚姻状况分为未婚独居或与家人同居、已婚且共同生活、分居/离婚、未婚同居、鳏寡;宗教信仰指被试的信仰,分为佛教、基督教、天主教、无信仰、其他;学历分为初中或以下、高中、大专/大学、硕士、博士、其他;月收入指个人月总收入,分为10,000澳门元以下、10,001~ 15,000澳门元、15,001~20,000澳门元、20,001~25,000澳门元、25,001澳门元以上。

分析结果显示,在六种人口学特征上,居民的主观幸福感均是回归后强于回归前。性别、婚姻状况、

Table 1. Macao residents’ subjective well-being when before and after Macao’s return

表1. 回归前后澳门居民主观幸福感状况(M ± SD)

Table 2. The comparison of Macao residents’ subjective well-being about 6 demographic characteristics

表2. 在六种人口学特征上澳门回归前后居民主观幸福感的比较(M ± SD)

宗教信仰、学历和月收入上的F分别为40.51,11.99,32.72,24.32,33.12,且均是p < .001;年龄特征上的F值为5.03,p < .05。

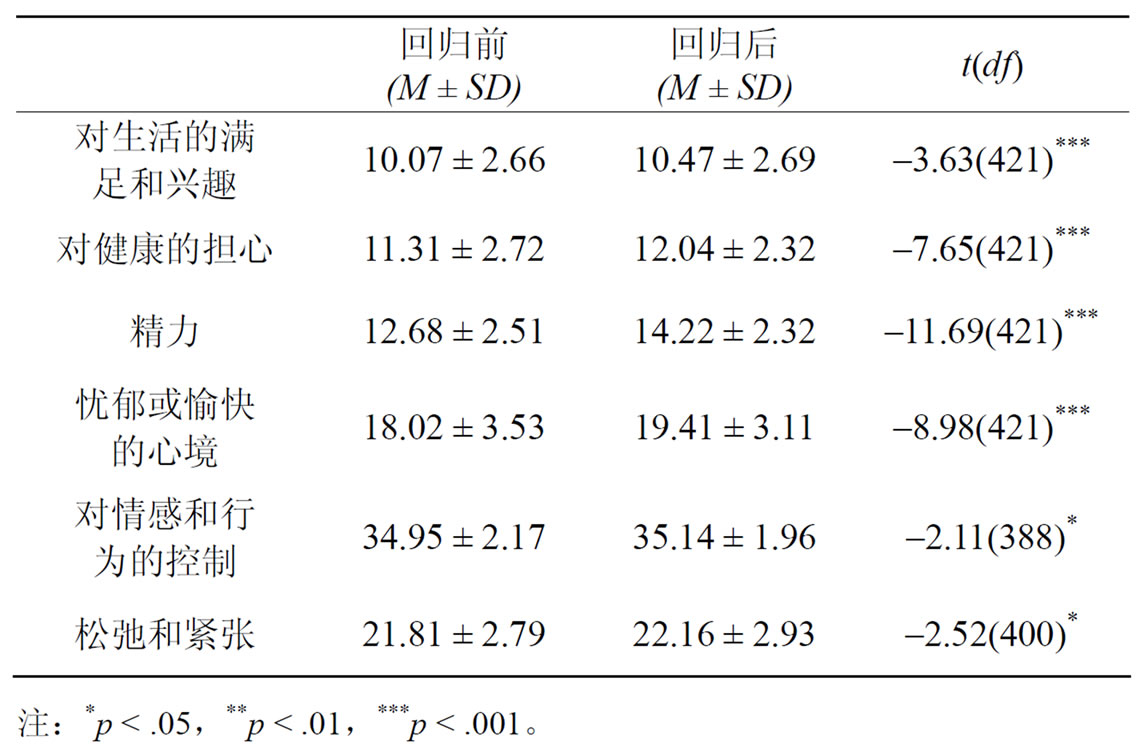

3.3. 量表各维度上的分析

总体幸福感量表包含对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣,忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张(焦虑)六个维度。我们分别对每个维度进行描述统计分析,以2.5个标准差为标准删除数据,再分别比较了澳门回归前后,居民总体幸福感的变化情况,结果见表3。配对样本t检验表明,在六个维度上,均表现出回归后的幸福感显著高于回归前,如表3。

3.4. 总体幸福感各维度在六种人口学特征方面的比较

对生活满足和兴趣维度上,在六种人口学特征上,居民在澳门回归后对生活的满意感均显著强于回归之前。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值分别为18.45,9.73,4.38,3.45,16.41,4.40,显著性水平分别为p < .001,p < .01,p < .05,p = .06,p < .001,p < .05。

对健康的担心维度上,在六种人口学特征上,回归后的对健康的担心度均显著低于回归前。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值分别为18.45,3.89,8.51,6.75,16.93,162.84,显著性水平分别为p < .001,p < .05,p < .01,p < .01,p < .001,p < .001。

在精力维度上的分析,在六种人口学特征上,澳门居民都感觉回归后比回归前精力更充沛。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值

Table 3. The comparison about 6 dimension of subjective well-being when before and after Macao’s return

表3. 幸福感六个维度上的回归前后的比较.

分别为132.06,16.86,4.48,11.54,42.37,107.34,显著性水平分别为p < .001,p < .001,p < .05,p < .01,p < .001,p < .001。

在忧郁或愉快心情维度上的分析,在六种人口学特征上,居民的心情都是回归后比回归前更愉快。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值分别为84.88,10.29,6.41,8.78,31.91,46.52,显著性水平分别为p < .001,p < .01,p < .05,p < .01,p < .001,p < .001。

在对情感和行为的控制维度上的分析,在六种人口学特征上,回归后控制力均显著好于回归前。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值分别为5.49,23.47,9.37,11.93,3.67,8.26,显著性水平分别为p < .05,p < .001,p < .01,p < .01,p = .56,p < .01。

在松弛和紧张维度上的分析,在六种人口学特征上,均是回归后压力感觉更适度。在性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、学历和月收入上的F值分别为6.45,4.14,11.29,4.30,20.47,4.49,显著性水平分别为p < .05,p < .05,p < .01,p < .05,p < .001,p < .05。

4. 讨论

对澳门回归十周年前后,本地居民主观幸福感的调查表明,总体上,澳门居民的幸福感在回归后显著高于回归前。从性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、月收入、学历六种人口学变量方面分别进行分析,结果和总体分析一样。总体幸福感量表包括六个维度,为了进一步检验总体分析的结果,又分别在六个维度上,分别以六种人口学变量来比较了回归前后幸福感的变化,结果一致表明,所有类别的个体在六个维度上的得分,均是回归后显著高于回归前,即回归后幸福感增强。

正如前言中所述各种西方的主观幸福感理论,都是从内在因素方面来解释人们的主观幸福感的差异,但是本研究结果却一致表明,环境的变化对主观幸福感也有显著性的影响。其原因如下:

第一,政治制度创新、完善,并贯彻落实,居民政治权利得到保障。上世纪80年代,邓小平同志创造性地提出“一国两制”的伟大构想,十年来,中央政府坚定不移地贯彻“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针,始终把保持澳门长期繁荣稳定作为处理涉澳事务的根本出发点和落脚点,全力支持特别行政区发展经济、改善民生、推进民主。事实证明,中央和澳门政府的努力正变为现实,新政策帮助壮大博彩旅游业、促进产业多元化、帮助应对金融危机、支持发展教育、治理安全问题等。2009年,澳门理工学院“一国两制”研究中心公布的大型民意调查报告显示,81.84%的澳门居民对“一国两制”在澳门的实施情况表示非常满意和满意。

第二,经济持续高速发展,取得了令人瞩目的成就。十年来,有中国经济的持续发展和综合国力的不断增强作为坚强后盾,有“一国两制”和“澳人治澳、高度自治”方针的贯彻落实(谢明干,江春泽,2000),加上澳门金融管理局的大力监管,澳门特区政府依据自身特点,从实际出发,确立了“以博彩旅游业为龙头、以服务业为主体、各行业协调发展”以及“经济适度多元化”的策略,澳门整体经济实力大为增强,完成了从边陲古老小城到国际旅游中心城市的转变。

第三,社会环境方面,治安好转,居民安居乐业。澳门回归前的社会治安问题相当严峻,并且,由于澳葡政府的管治不力,警方人员紧缺,士气不振,导致澳门口岸管理松懈,使澳门成为一个有边无防的城市。澳门回归后,特区政府成立,采取强有力的措施打击黑社会犯罪,并且在内地和澳门警方的通力合作和重拳出击下,近几年来治安一直不稳定的澳门逐渐恢复了安宁(吴明刚,2000)。

第四,400年前,明朝开放澳门作为对外贸易的商埠;400年后,澳门成为了欧盟与中国乃至整个亚洲发展关系和进行联系的纽带,而且,欧盟还在澳门建立了3个面向亚洲乃至欧洲之外所有地区的服务中心:欧洲咨询中心、欧洲文献中心和欧洲旅游培训中心(冯赤樱,2000),面向世界提供服务。回归后,澳门经济向多元化发展,澳门已不仅仅是一个博彩中心,同时开始逐步提升为次金融中心、中型国际贸易中心、国际会议中心、购物中心、旅游度假中心、轻型加工中心,以至人才培训与交流中心(邹琼,2005)。这都充分体现了澳门重要的国际地位。

第五,澳门教育改革全面推进,质量大幅提高。澳门回归后,高校数量增多、设施、配置齐全,教育政策逐步完善,加强与内地的合作交流,而且秉着“人才就是最大的资源”观点,2007至2008学年实行了15年免费教育。同时,也开始注重教师的培养,实行了“骨干教师培训计划”。

可见,澳门政治制度的创新、经济的腾飞、社会环境安全舒心、地位的提升以及教育的普及和高质量对居民的主观幸福感影响之大,随着这些方面的发展和提升,居民的各种需求得到很好的满足,再加上各项政治权利得到很好的保障和实现,主人翁角色得以充分发挥,而主观幸福感的增强正是这些“满足”、“实现”和“发挥”的综合性的、最好的表现。

参考文献 (References)

邓开颂(1999). 葡萄牙占领澳门的历史过程. 历史研究, 6期, 23-35.

冯赤樱(2000). 提升澳门亚太国际地位的外在优势分析——论澳门未来经济社会持续协调发展之外部有利因素. 世界经济研究, 1期, 20-23.

焦娜娜, 张静平, 谢丽琴, 彭芳(2010). 农村空巢老人主观幸福感及影响因素分析. 中国老年学杂志, 1期, 86-88.

陆建兰, 陆家海. 林天翔(2010). 河池地区农村留守儿童主观幸福感研究. 中国学校卫生, 1期, 8-9.

马万祺(2009). 澳门回归前后. 历史足音, 6期, 6-7.

齐金玲, 李辉(2010). 国有重工业企业职工主观幸福感及其影响因素研究. 齐齐哈尔医学院学报, 1期, 4-5.

任杰, 金志成, 杨秋娟(2010). 老年人主观幸福感影响因素的元分析. 中国临床心理学杂志, 1期, 119-121.

王贤禹(1996). 祖国统一是历史的必然——简论澳门的失与复. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 3期, 83-86.

王芳、陈福国(2005). 主观幸福感的影响因素. 中国行为医学科学, 6期, 575-576.

吴明刚(2000). 正与邪的较量——澳门回归前后治安状况扫描. 福建党史月刊, 3期, 46-47.

谢明干, 江春泽(2000). 澳门经济: 特点·问题·发展思路. 宏观经济研究, 4期, 49-52.

严标宾, 郑雪(2006). 大学生社会支持、自尊和主观幸福感的关系研究. 心理发展与教育, 3期, 60-64.

严标兵, 郑雪, 邱林(2004). 主观幸福感研究综述. 自然辩证法通讯, 26期, 96-100.

邹琼(2005). 主观幸福感与文化的关系. 中国心理卫生杂志, 2期, 140-143.

张光南, 赵永亮, 黄燕玲(2010). 澳门回归十年综合生活素质研究. 广东社会科学, 2期, 84-91.

DeNeve, E. M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A metaanalysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychology Bulletin, 2, 197-229.

Diener, E., Eunkook, M. S., Richard, E. et al. (1999). Subjective wellbeing: Three decades of progress. Psychology Bulletin, 2, 276-294.

Gomez, V., Krings, F., Bangerter, A., & Grob, A. (2009). The influence of personality and life events on subjective well-being from a life span perspective. Journal of Research in Personality, 43, 345- 354.

Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9, 111-131.

Mentzakisa, E., & Morob, M. (2009). The poor, the rich and the happy: Exploring the link between income and subjective well-being. The Journal of Socio-Economics, 38, 147-158.