Pharmacy Information

Vol.1 No.2(2012), Article ID:7100,3 pages DOI:10.4236/PI.2012.12002

Investigation and Analysis of Microbiological Contamination in Cooked Meat Products in the Pearl River Delta Region of Guangdong Province

Guangdong Institute for Food and Drug Control, Guangzhou

Email: zhangfan04@163.com

Received: Sep. 28th, 2012; revised: Oct. 12th, 2012; accepted: Oct. 20th, 2012

ABSTRACT:

To investigate the contamination of food-borne pathogens of cooked meat products in the Pearl River Delta region of Guangdong Province, and provide accurate information for evaluation, analysis and management the present situation of Guangdong Food Safety. 75 samples, including raw materials, implement, dinner set and manufactured goods, were collected from the restaurants and detected pathogenic organisms by following the national hygienic standards and typical methods. 4 pathogenic microorganisms were detected, including 1 strain of Salmonella and 3 strains of Staphylococcus aureus. The accumulative positive rate was 5.33% in all samples. The results shows that the contamination caused by food-borne pathogenic organisms exit in cooked meat products in Guangdong. It was necessary to strengthen the administration of food hygienic and promulgate safe practices for Salad.

Keywords: Cooked Meat Products; Pathogen

广东省珠三角地区熟肉制品中微生物污染情况调查与分析

张 帆,李文靖,林铁豪

广东省食品药品检验所,广州

Email: zhangfan04@163.com

摘 要:

为了解广东省珠三角地区熟肉制品的安全状况,及早发现潜在的食品安全隐患,为广东省食品安全现状分析和监管提供准确信息,对广东省珠三角地区餐饮服务熟肉制品原料、加工用具、餐饮具及制成品4个环节进行抽样、检测和评价工作。共采集样品75份,检出目标致病菌4株,检出率5.33%。检出2种致病菌,其中金黄色葡萄球菌检出率最高。广东省2010~2011年熟肉制品中存在有食源性致病菌污染,主要是金黄色葡萄球菌污染严重,应加强食品安全卫生监督管理。

收稿日期:2012年9月28日;修回日期:2012年10月12日;录用日期:2012年10月20日

关键词:熟肉制品;致病菌

1. 引言

由于珠三角地区人民的饮食习惯,酱卤肉、烧腊肉和其他动物类凉拌菜等熟肉制品是餐厅常见的菜式。目前熟肉制品常见的质量问题是微生物超标、食品添加剂超量超范围使用、以及亚硝酸盐或重金属镉等含量超标,其中又以微生物超标最常见。人如果食用了污染了致病菌的食品,易引起肠胃不适、腹泻等症状,严重的更可危及生命安全。为了了解广东省熟肉制品卫生质量及微生物污染情况,及早发现潜在的食品安全隐患,按照国家食品药品监督管理局和广东省食品药品监督管理局近两年关于餐饮食品安全调查与评价工作的安排,本研究从2010年5月至2011年6月,用随机现场抽查的方式对广东省珠三角地区的27家酒楼和茶餐厅共27批75份样品,进行沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、致泻性大肠杆菌和单增李斯特菌的检测及对现场制作环境进行卫生学调查分析。

2. 材料和方法

2.1. 材料

2.1.1. 样品的来源和种类

本次调查共采集熟肉制品27批次,共75份样品。其中16批次包括熟肉制品原料、加工用具、餐饮具和制成品4个环节。

2.1.2. 检测项目

对采集的熟肉制品样品进行沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肠出血性大肠杆菌O157:H7、单增李斯特菌的定性及定量检测。

2.1.3. 样品的采集和运输

采样方法严格执行《餐饮服务食品安全监督抽检工作规范》有关规定,选择合适的器材包装,微生物样品无菌采样、无菌包装,并在4℃以下,12小时内送检。

2.1.4. 培养基及试剂

10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤,3%氯化钠碱性蛋白胨水,LB1培养液,LB210 ml培养液,改良E.C新生霉素增菌肉汤,改良麦康凯肉汤基础(CTMAC肉汤),改良山梨醇麦康凯琼脂配套试剂,缓冲蛋白胨水,李斯特氏菌显色培养基平板,磷酸盐缓冲液,血平板一次性成品培养基,亚碲酸盐卵黄增菌剂等均购自广东环凯微生物科技有限公司。

杜邦BAX系统荧光定量PCR检测沙门氏菌试剂盒,杜邦BAX系统荧光定量PCR检测李斯特氏菌试剂盒试剂盒,杜邦BAX系统荧光定量PCR检测金黄色葡萄球菌试剂盒购自广州海滔科学仪器有限公司。SLM(检测食品和环境样本中的沙门氏菌),LMO2(检测单核细胞增生李斯特菌),QCV(VIDAS仪器质控试剂条)购BioMerieux公司。

2.2. 方法

2.2.1. 食源性致病菌的初筛

传统的检测方法,大多依靠微生物的分离培养、形态观察、生化鉴定等步骤,涉及的实验较多,操作烦琐,需要时间长(需要一定的培养时间,少则2到3天,多则数周才能确定),准备和收尾工作繁重,需要大量人力参加。因此为了缩短了时间,节省了人力,甚至物力的投入,本项目采用了荧光定量PCR方法和mini-VIDAS全自动免疫荧光检测相结合的快速检测方法进行初筛。

荧光定量PCR方法是以DNA为基础,使用实时荧光定量PCR技术,采用高特异性引物,目标病原微生物独特的基因信号可以快速被检测。

mini-VIDAS全自动免疫荧光检测是采用酶联免疫法,样品中的靶病原菌抗原被固定的抗体捕获后,再与标记有硷性磷酸酶的抗体结合,形成“三明治”状的夹心,经清洗后抗体集中释放,最后测荧光强度,所测得的荧光与靶病原菌抗原的含量成正比。

荧光定量PCR方法和mini-VIDAS全自动免疫荧光检测相结合的快速检测方法有助于消除检验的误差,提高检验的效率和准确性。同时,为了了解样品的实际含菌量,我们在进行初筛定性检测的同时,还做了定量检测。

2.2.2. 食源性致病菌的鉴定及其密度的确定

对于采用了荧光定量PCR方法和mini-VIDAS全自动免疫荧光检测初筛阳性的样品,依照国家食品药品监督局提供的标准方法,用MPN法进行定量检测,根据以往的数据分析,本次检验采用的稀释级为10–1、10–2和10–3。

3. 结果

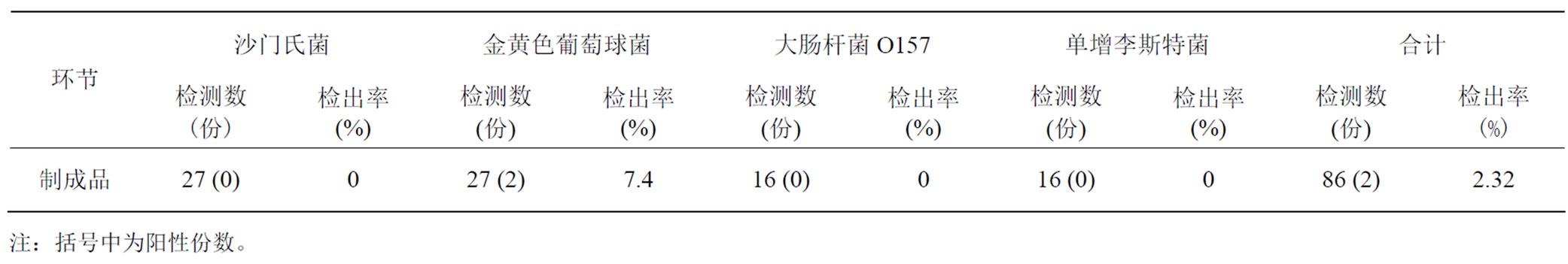

3.1. 食源性致病菌在制成品中的检出情况

在监测的27批次75份样品当中,制成品有27份,共分离出2株金黄色葡萄球菌,检出率为7.4%。沙门氏菌、肠出血性大肠杆菌O157:H7、单增李斯特菌的检出率分别0。制成品总检验数为86,4种食源性致病菌的总检出率2.32%。详见表1。

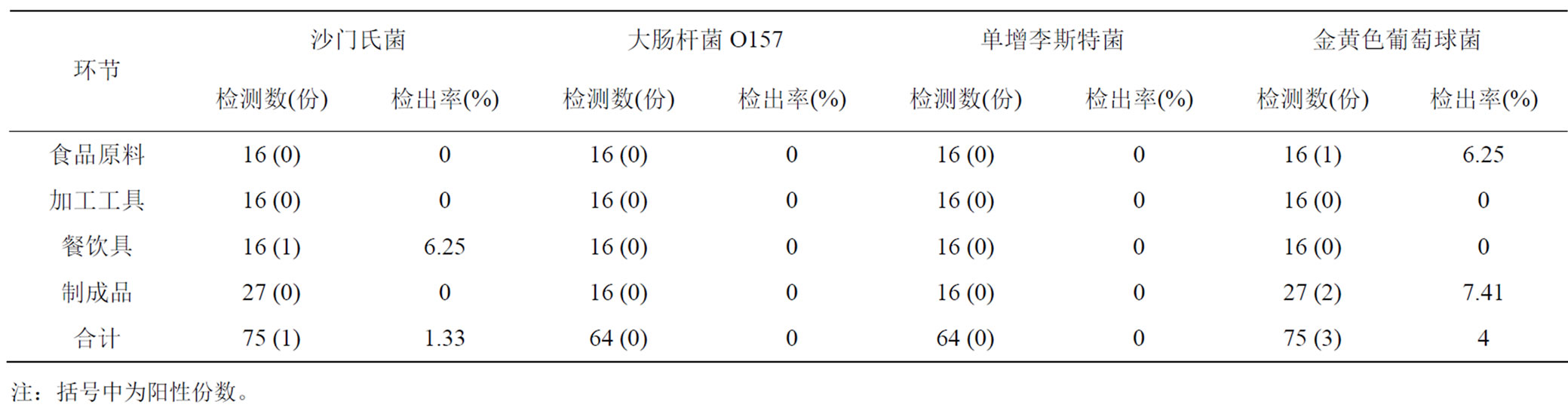

3.2. 食源性致病菌在各加工环节中的分布情况

在对各加工环节的致病菌监测过程中,共发现1株沙门氏菌(餐饮具中发现),3株金黄色葡萄球菌(食品原料中发现1株,制成品中发现2株)。沙门氏菌的检出率为1.33%,金黄色葡萄球菌的检出率为4%,大肠杆菌O157和单增李斯特菌的检出率为0。详见表2。

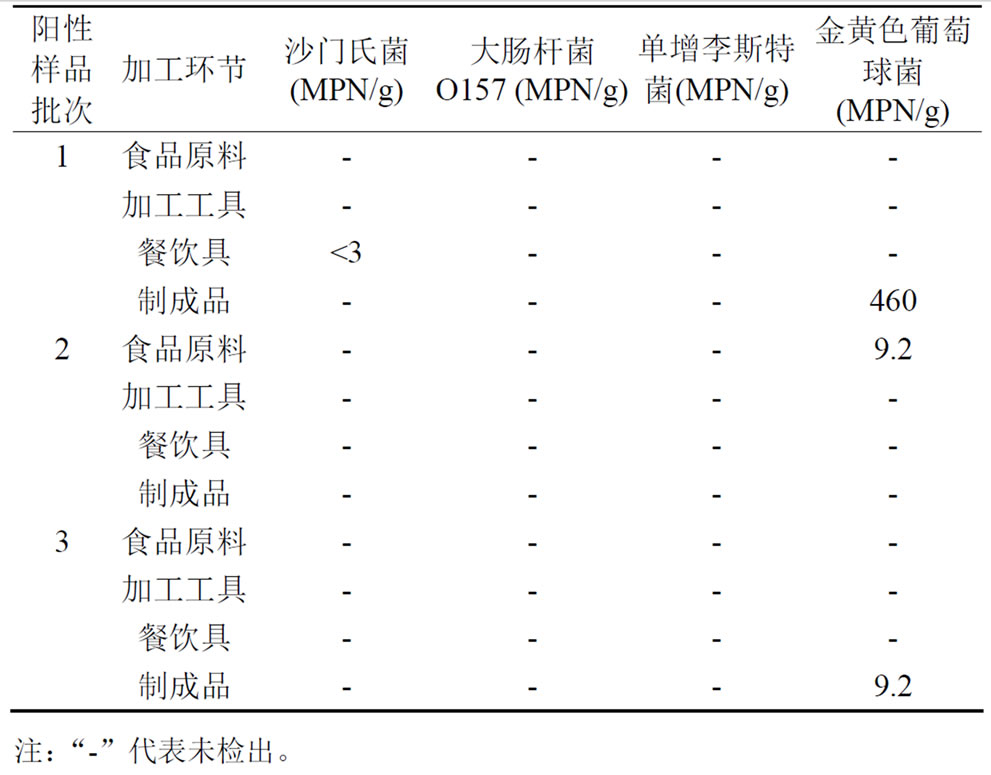

3.3. 阳性样品中菌密度的定量分析

对阳性样品中沙门氏菌和金黄色葡萄球菌菌密度进行定量分析,均采用MPN法进行定量,其中沙门氏菌有1个样品用传统的MPN法未检出,但采用菌落荧光PCR检测证实样品中含有致病菌,可能其含量小于传统MPN法的最低检测限3.6 MPN/g。根据测试结果查表,估计其含量为<3 MPN/g。定量结果见表3。

4. 讨论与分析

我国于2000年建立了全国的食品污染物监测网,广东省是该监测网的第一批监测点。自2000年以来,遵循国家监测网的要求,选择沙门氏菌、O157:H7大肠杆菌、单核细胞增生性李斯特菌、空肠弯曲菌和副性弧菌等致病菌为监测指标,对广东省高危食品进行了食源性致病菌的监测[1,2]。获得了大量的有效数据。

本次调查中食品原料的致病菌检出率为1.56%,而经过加工后,制成品的致病菌检出率为2.32%。而且在结果中发现,原料及制成品污染的致病菌为金黄色葡萄球菌,而没有其他致病菌的检出,以上结果说明在熟肉制品中,最主要的危害因子为金黄色葡萄球菌,而主要的高风险环节则为加工过程的污染。在熟肉制品中的餐具环节的16份样品中,检测出1株沙门氏菌阳性,检出率为6.25%,菌密度 < 3 MPN/g,通过分析,这份样品是自主消毒餐具,自主消毒餐具在使用前,通常会存放在消毒碗柜内、橱柜内或台面上,有些餐具甚至久置不用,容易造成二次污染。统一供应的消毒餐具致病菌检出率为0%,消毒公司消毒的餐具,从清洗、消毒到包装各个环节严格控制,且每套餐具为一独立包装,从出厂到使用前塑料包装完好,不易造成人为污染。这说明餐具的致病菌污染也是影响食品安全的高危风险因素,而统一消毒餐具可以有效的减少食品安全风险。

本次调查在检验过程中,除了国家局通知里涉及的致病菌外,还发现了其他肠杆菌科的致病菌,包括产碱普罗威登斯菌(Providencia alcalifaciens)、奇异变形杆菌(Proteus mirabilis)、阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacae)。

本次调查结果数据显示,4种致病菌在制成品中的检出率为2.32%,检出率较之前几年的结果低[3-5]。原因可能有以下几点:

首先,《食品安全法》明确规定国家建立食品安全风险评估制度,对食品、食品添加剂中生物性、化

Table 1. The accumulative positive rate of 4 food-borne pathogens in manufactured goods

表1. 4种食源性致病菌在制成品中检出情况

Table 2. The accumulative positive rate of 4 food-borne pathogens in processing steps

表2. 4种食源性致病菌在各加工环节中的检出情况

Table 3. Quantitative analysis for bacterial density of food-borne pathogens

表3. 食源性致病菌菌密度定量分析

学性和物理性危害进行风险评估。广东省是全国食品污染物监测网的第一批监测点,自2000年以来,遵循国家监测网的要求,对广东省高危食品进行了食源性致病菌的监测,获得了大量的有效数据,及时掌握广东省餐饮服务环节食品安全状况,发现潜在的食品安全隐患,科学、有效地指导餐饮服务食品安全监管工作。

其次,各职能部门齐抓共管。农业部门、技术监督部门、工商行政管理部门、质量监督部门和食品药品监督管理部门共同建立起一个立体的安全监管监测网,大大减少了餐饮服务行业的食品致病菌污染。

同时,随着社会经济发展和生活水平的不断提高,人民群众对食品安全的要求也在提高,在这样的发展形式下,餐饮服务企业尤其是大型餐饮企业也在保障食品安全上下足功夫,建立了严格的操作规程和消毒措施,而且有严格的自检措施。

本次调查所用的检出率以及菌密度是根据本次采集的样品检测的结果,尚不能完全反映广东省其他中小城市餐饮行业中各致病菌的污染情况,对熟肉制品中四种致病菌进行连续、系统的监测将有助于开展全面科学的风险评估。

参考文献 (References)

[1] 严纪文, 朱海明, 王海燕等. 2000-2005 年广东省食品中食源性致病菌的监测与分析[J]. 中国食品卫生志, 2006, 18(6): 2030-2037.

[2] 宋曼丹, 何冬梅, 杨冰, 等. 广东省色拉类食品微生物污染情况调查分析[J]. 华南预防医学, 2006, 32(4): 65-67.

[3] 周见阳. 熟肉点215份熟食制品微生物检验结果分析[J]. 职业与健康, 2009, 25(3): 261-263.

[4] 宋瑛, 张景平, 李士荣, 等. 龙岩市城区熟肉制品卫生质量调查[J]. 职业与健康, 2007, 19(2): 136-137.

[5] 罗铭等. 2010年广西玉林市食源性致病菌监测分析[J]. 中国热带医学, 2011, 11(7): 863-864.