Service Science and Management

Vol.2 No.3(2013), Article ID:12094,4 pages DOI:10.12677/SSEM.2013.23012

The Study on the Influential Factors of Sex Discrimination of Female Peasant-Laborers in Employment*

Anhui University of Technology, Ma’anshan

Email: xiaomihappy99@126.com, liufangahut@126.com, 935696010@qq.com

Received: May 31st, 2013; revised: Jun. 14th, 2013; accepted: Jun. 20th, 2013

Copyright © 2013 Min Xu et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT:

In recent years, along with the increasing severe employment situation in our country, gender discrimination has become a big obstacle to women’s development and social harmony. Female peasantlaborers, as a special crowd of women, have been given much more pressure and discrimination. Respectively from the social and economic perspective, this paper expounds the influential factors of sex discrimination appearing in the process of female employment to build the factors’ model, which affects sex discrimination and is verified by using interview analysis. This article is to improve the sex discrimination of female peasant-laborers employment in employment.

Keywords: Female Peasant-Laborers; Sex Discrimination; Social Perspective; Economic Perspective

女性农民工就业中的性别歧视影响因素研究*

徐 敏,刘 芳,赵 奎

安徽工业大学,马鞍山

Email: xiaomihappy99@126.com, liufangahut@126.com, 935696010@qq.com

摘 要:

近年来,随着我国严峻就业形势的不断加剧,性别歧视问题已成为影响女性自身发展和社会和谐进步的巨大障碍。作为女性中的一类特殊人群——女性农民工,受到的压力和歧视更为严重。本文基于对相关已有研究的概括总结,分别从社会视角和经济视角两个角度阐述了女性农民工在就业中性别歧视现象的影响因素,构建了性别歧视影响因素模型,并利用访谈分析法对模型加以验证,为改善女性农民工的就业性别歧视现象奠定良好基础。

收稿日期:2013年5月31日;修回日期:2013年6月14日;录用日期:2013年6月20日

关键词:女性农民工;性别歧视;社会视角;经济视角

1. 引言

随着中国经济的飞速发展和社会的转型,劳动力市场也随之发生了巨大的变革。越来越多的女性加入了就业大军,追求自身价值的实现。然而在现实社会中,性别歧视仍然是女性在就业中存在的普遍问题。农民工是农村在城市化进程中的一个重要组成部分,从某种程度上说,他们的身份由农民转化成农民工,带来了社会经济结构、文化观念、生活方式等方面的一系列改变,推动了农村城市化进程,加快促进了社会主义新农村建设。因此,对受制于双重身份制约的女性农民工在就业中的性别歧视的相关研究是非常必要的。

另外,在农业产业化的过程中,农副食品加工业的发展起着举足轻重的作用,把发展农副食品加工业作为突破口,有利于提高农业综合效益,巩固农业基础。该行业对于农民工的就业承担着重要角色,其就业门槛较低,对农民工的性别要求不强烈。本研究以农副食品加工业为例,探讨农民工在就业中是否存在着性别歧视现象及其主要表现形式,分析不同模式下女性农民工在就业过程中性别歧视的影响因素。有助于改善女性农民工的就业现状,强化两性平等就业理论,同时,也具有一定的现实意义,它呼应了目前我们愈来愈关注的三农问题,也有利于推动劳动力市场的健康发展和社会的稳定。

2. 文献综述

歧视现象,近些年受到越来越多的广泛关注。性别歧视作为常见的歧视形式,尤其引起了人们的重视。《消除对妇女一切形式的歧视公约》中,“对妇女的歧视”一词作了比较明确的解释,即基于性别而作的任何区别、排斥或限制,其影响或目的均足以妨碍或否认妇女不论已婚未婚在男女平等的基础上认识、享有或行使在政治、经济、社会、文化、公民或任何其他方面的人权和基本自由。我国学者李傲(2007)认为性别歧视是基于不公正待遇,它源自于观念,表现为不合理的区别待遇和不合理的相同待遇[1]。胡亚云(2009)从一种社会学分析视角将性别歧视界定为用人单位采取各种或明或暗的歧视手段,使女性在就业中丧失与男性平等的择业机会以及各种待遇[2]。国外学者T. L. Lee, S. T. Fiske, P. Glick and Z. X. Chen (2010)认为性别歧视是两种类型的态度:充满敌意的性别歧视和仁慈的性别歧视[3]。Swim and Hyers (2009)将性别歧视定义为基于个体性别的消极的信念、态度和行为[4]。

我国学者罗双发(2004)、邹奇(2009)、马荣荣(2011)等人对于性别歧视的表现形式基本上持相同观点,认为其表现在就业机会、报酬和职业价值等方面[5-7]。邓建霞,李芹,杨绍安(2008)指出女性农民工的性别歧视集中体现在择业问题、权益保障问题、婚姻归属以及自我约束问题上[8]。李鑫(2010)将教育培训也列入性别歧视的表现形式[9]。国外学者Swim et al.在1995年就提出了一种老式的性别歧视,其表现形式主要有支持传统的性别角色;支持基于性别的不同对待;认为男性比女性更加的称职[10]。Lyness a Thompson (2000)和Stroh, Brett & Reilly (1992)指出在具有相同的能力、学历、经验的女性往往在工资待遇、晋升条件等方面都劣于男性[11]。

通过对文献阅读发现,诸学者对于性别歧视的影响因素研究主要集中在女大学生这一研究对象上,对女性农民工的研究相对较少,仅有邓建霞(2008)等人从女性农民工自身及社会的角度指出,女性农民工所面临的问题根源于文化水平较低,女性体能和劳动分工之间的矛盾,另外就业竞争激励、认可程度差是其社会根源。李鑫(2010)在此基础上补充拓展了社会的二元结构体制以及企业追求利益最大化所引起的女性农民工就业性别歧视。

3. 女性农民工性别歧视影响因素的模型构建

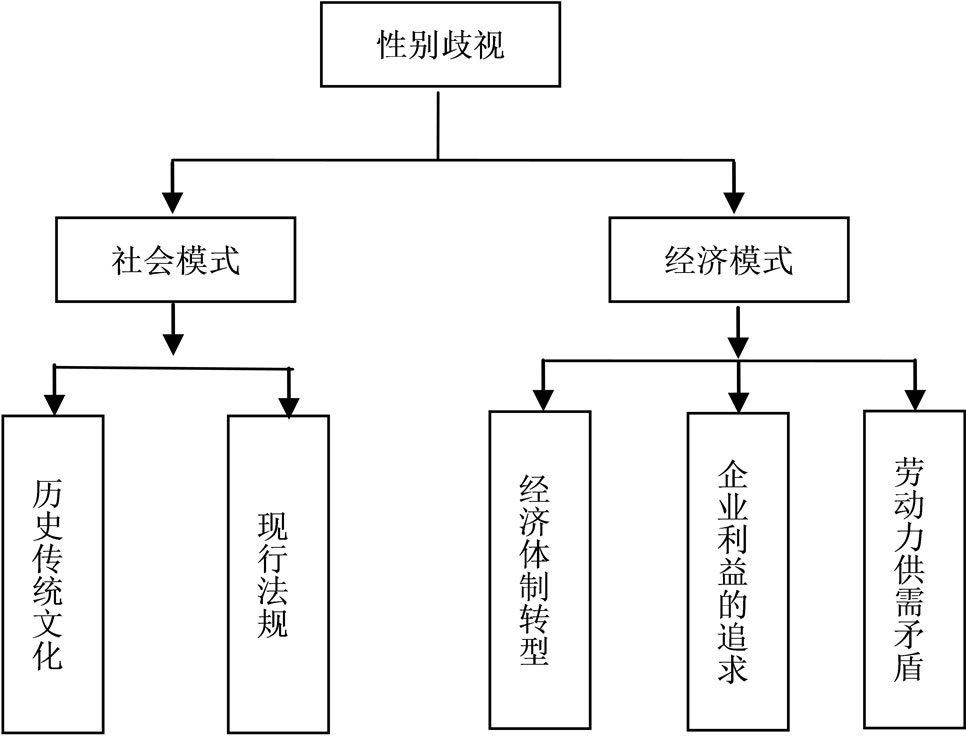

通过以上学者对性别歧视的内涵及其表现形式的总结概括,并参考借鉴以往学者对女大学生的就业性别歧视影响因素分析,本文将分别从社会模式和经济模式这两个角度对女性农民工性别歧视的影响因素进行分析阐述,并构建女性农民工性别歧视影响因素的模型。

3.1. 社会视角下性别歧视的影响因素探究

3.1.1. 历史传统文化观念

传统的“男尊女卑”的性别文化是“性别歧视”现象产生的文化原因(张寒梅,2008)[12]。随着经济的发展,社会的进步,越来越多的女性走出家庭,参与社会工作。而同时,在很多人的观念之中,仍然认为女性在智力水平、处理问题的能力上,都远远不如男性。这种思想在女性农民工的就业问题上表现的尤为突出,用人单位或是会提高女性农民工的雇佣条件,或是给予女性农民工较差的劳动报酬和待遇,在同等条件下会给予男性更多的晋升机会。这种传统的历史文化观念构成了女性农民工就业中性别歧视现象尊在的思想前提。

3.1.2. 我国的现行法规

早在20世纪70年代,英国对于禁止就业性别歧视就制定了大量的法律,对于同工同酬等都进行了详尽和周密的规定[13]。性别平等问题一直是全社会关注的问题,平等就业也是所有劳动者所追求的,如何保护女性平等就业关系着妇女的发展和社会的和谐稳定。虽然,我国对女性平等就业也给予了高度的重视,如《劳动法》第46条和《妇女权益保障法》第24条都规定了同工同酬,但对于什么是同工同酬缺乏具体的判断标准,在实际操作中仍然很难进行。女性农民工在就业过程中经常由于缺乏劳动合同的保障而使得切身利益受到伤害,在就业过程中受到不平等的待遇。

3.2. 经济视角下性别歧视的影响因素探究

3.2.1. 经济体制的转型

随着我国经济体制的转型,经济结构尤其是产业结构也发生了深刻的变化,许多新兴部门如雨后春笋般不断出现,同时许多传统产业部门也在不断的升级换代。这种产业结构的调整变化给就业水平和结构带来了巨大的变化,其中受冲击最大的仍然是女性劳动者,特别是一些劳动密集型产业的女性农民工,常常成为企业排斥的对象。

3.2.2. 企业追求利润最大化的本性

西方经济学认为理性经济人的一切活动都是力图以最小的代价去追逐和获得自身的最大经济利益,随着经济价值化程度越来越高,经营者的经营意识、成本意识也越来越强,为了追求利润最大化,用人单位为了降低用人成本,在招聘时就会制定许多的歧视性规定。由于生理因素、婚姻因素、成就动机、以及生育保险费用与女工劳动保护费用等因素,使企业认为雇佣女性会增加许多显性的和隐性的成本。因此,“理性”的雇主在比较男性农民工和女性农民工的机会成本和预期收益之后,会更倾向于男性农民工。

3.2.3. 劳动力供需矛盾的变化

随着我国整个经济体制的变革,越来越多的劳动者投入到社会建设中,劳动力市场上供求比例失衡,出现了供过于求的现象。在未来相当长的一段时期内,我国的人口和劳动适龄人口都将处于不断增长的趋势。这种劳动力的持续增长所引发的两个问题是:一方面劳动力资源的总量过剩,另一方面是每年新提供的就业岗位与就业需求的落差将不断拉大。对于女性劳动者,尤其是本身就不具有优势的女性农民工,在面对这种劳动力供过于求的劳动市场状况时,首当其冲的成为了受害者。企业在面临大量的劳动供给时,会充分的考虑收益成本问题,优先选择男性劳动者,而在面对女性农民工时则会提出相当的附加条件,设置各种限制性的门槛,使其被拒之门外。

综上,可以概括并构建女性农民工性别歧视影响因素的理论模型,如图1。

4. 研究构思及验证

由于在以往的研究中欠缺对女性农民工的性别歧视影响因素的直接研究,故在确定其影响因素时,必须从组织及农民工自身角度出发掌握可靠性的资料。与其他调查方法相比,访谈法可以获得的资料更丰富,且有利于捕捉和了解新的或深一层次的信息,有利于对问题进行更加深入的探索,还易于建立主客双方融洽的关系,使访谈对象坦率直言,从而提高结果的信度和效度(王重鸣,1998;袁方,1997)[14]。因此,本研究运用访谈分析法获取女性农民工性别歧视的表现形式,然后基于这几种表现形式,更深层对其影响因素进行探讨和研究。

4.1. 访谈对象

本研究是以农副食品加工业为例,因此,访谈对

Figure 1. The theoretical model of the influential factors of sex discrimination on female peasant-laborers

图1. 女性农民工性别歧视影响因素的理论模型

象主要集中于农副食品加工业以及其他相似产业中的企业管理者和农民工。共有15名访谈对象,其中4名为企业管理者,11名农民工中,男性农民工有5名,女性农民工有6名。

4.2. 访谈问题的设计

本研究围绕着女性农民工在就业中的性别歧视现象分别针对企业管理者和农民工自身设计了几个相关的问题。对于企业的问题有如:“请问本企业的工作内容对于性别有严格限制吗?”、“请问本企业因为性别原因而差异对待主要体现在哪些方面?”、“请问您认为引起这种差异对待的因素主要有哪些?”对于农民工的问题有:“请问您在求职过程中,有遇到因为性别原因而被用人单位拒之门外吗?”、“请问您就业中的性别歧视主要表现在那些方面?”、“请问您个人觉得有哪些原因导致了在就业过程中性别歧视的现象?”在访谈过程中以上述问题为主线,结合具体的情况进行探讨或追问,同时对重要的信息要点进行记录。访谈结束后,对记录的信息内容进行整理分析。为对女性农民工性别歧视的影响因素分析提供充足准备。

4.3. 访谈资料的整理分析

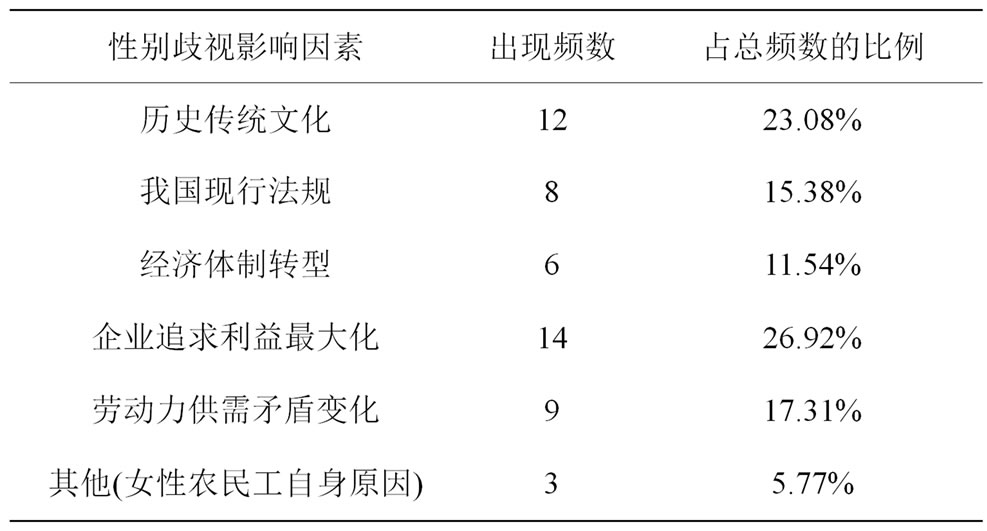

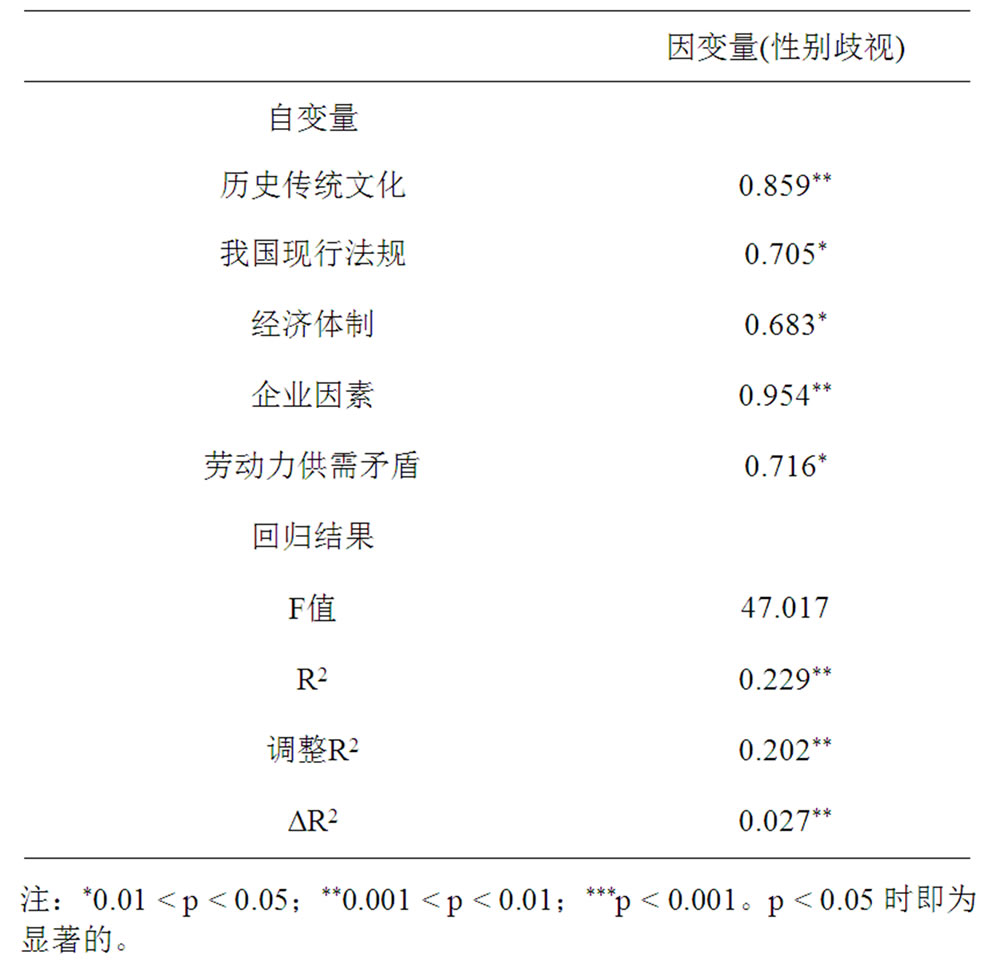

由于以往研究中缺少针对女性农民工就业中性别歧视影响因素的直接研究,因此,本文通过访谈获取最直接的信息资料,并从中提取女性农民工就业中性别歧视的影响因素,来验证上文中基于以往文献的分析概括来构建的女性农民工就业性别歧视的影响因素模型。首先,对于访谈过程中提出的是否存在性别歧视现象,无论是企业管理者角度还是农民工本身都是给予肯定的回答。其次,对于女性农民工性别歧视的表现形式主要集中于就业机会、薪酬待遇及职业地位等方面,这与以往学者的研究是非常吻合的。最后,针对访谈内容涉及到的关于女性农民工性别歧视的影响因素问题,本文将统计结果整理分析归纳到表1中。另外,本研究为了得到更充分的数据资料,还在访谈的基础上开展了问卷调查。通过对得到的数据进行整理及利用SPSS软件将性别歧视作为因变量,各个影响因素作为自变量,进行多元回归分析,统计结果见表2。

Table 1. The statistics of the influential factors of sex discrimination of female peasant-laborers in employment

表1. 女性农民工就业中性别歧视的影响因素

Table 2. The results of multiple regression analysis

表2. 多元回归分析结果

5. 讨论及结论

在本研究中,先是基于以往的文献初步确立了性别歧视的影响因素的几个方面,构建了女性农民工性别歧视影响因素模型。然后通过访谈法获取女性农民工在就业过程中所遇到的实际性别歧视现象,通过对其进行概括分析,确定女性农民工在就业过程中性别歧视的表现形式及其影响因素,从而对前述模型进行验证。根据对访谈结果的分析显示:第一,总的来说,女性农民工就业中性别歧视的影响因素主要体现在五大方面,即历史传统文化;我国现行法规;经济体制的转型;企业追求利益最大化;劳动力供需矛盾的变化。因为从表2中可以看出自变量的p均为显著的。另外,影响因素还包括女性农民工自身的一些原因,如生理特征等。但是本研究认为,这一因素是包含在企业追求利益最大化之中的,正是由于企业考虑了女性农民工这些自身弱点会导致附加人力成本的增加,而选择偏向男性农民工。第二,从表2中可以各自变量的系数可以看出,对性别歧视影响最显著的是企业因素,即企业追求利益最大化的本质,其次是系数第二大的历史传统文化的影响。

总之,本研究为对女性农民工性别歧视的影响因素的更深入研究奠定了基础,将性别歧视的研究对象集中于女性农民工也是不同于以往学者的一个新的尝试,它是在越来越重视三农问题的时代背景下进行的分析和探讨,对于促进两性平等就业具有一定的现实意义。同时,本研究也存在一些不足,因访谈对象主要集中于农民工,可能在访谈过程中他们出于自身利益而放大了性别歧视现象,又由于农民工文化水平的限制而对于性别歧视的影响因素的认识和分析不够全面;本研究主要是以农副食品加工业为例的,只能代表个别行业的特征,缺乏普遍性。未来研究中还可以包含更为详细的相关调查内容,通过问卷发放获取更多的信息资料,以使研究结果更具有科学性。

参考文献 (References)

[1] 李傲. 性别歧视的界定[J]. 河北法学, 2007, 1: 69-72.

[2] 胡亚云. 论就业性别歧视——一种社会学分析视角[J]. 信阳师范学院学报:哲学社会科学版, 2009, 1: 80-83.

[3] T. L. Lee, S. T. Fiske, P. Glick and Z. X. Chen. Ambivalent sexism in close relationships: (Hostile) power and (benevolent) romance shape relationship ideals. Sex Roles, 2010, 62(7-8): 583-601.

[4] J. K. Swim, L. L. Hyers. Sexism. In T. D. Nelson, Ed., Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. Philadelphia: Psychology Press, 2009: 426-445.

[5] 罗双发. 论我国劳动力市场的性别歧视[J]. 岭南学刊, 2004, 6: 90-93.

[6] 邹奇. 女性农民工就业歧视问题探讨[J]. 现代农业, 2009, 2: 63-64.

[7] 马荣荣. 对中国女性就业中存在的性别歧视问题的探讨——基于西方经济学视角的分析[J]. 东方企业文化·文化视窗, 2011, 9: 226-227.

[8] 邓建霞, 李芹, 杨绍安. 女性农民工所面临的现实问题的思考[J]. 生产力研究, 2008, 8: 26-28.

[9] 李鑫. 女性农民工歧视问题研究[J]. 三农问题, 2010, 4: 114.

[10] J. K. Swim, K. J. Aikin, W. S. Hall and B. A. Hunter. Sexism and racism: Old-fashioned and modern prejudices. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 68(2): 199-214.

[11] K. S. Lyness, D. E. Thompson. Climbing the corporate ladder: Do female and male executives follow the same route? Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 86-101.

[12] 张寒梅. 透视女性就业过程中的“性别歧视”现象[J]. 职业时空, 2008, 4.

[13] L. K. Stroh, J. M. Brett and A. H. Reilly. All the right stuff: A comparison of female and male managers’ career progression. Journal of Applied Psychology, 1992, 77(3): 251-260.

[14] 王重鸣. 心理学研究方法[M]. 北京: 人民教育出版社, 1998.

NOTES

*基金项目:安徽工业大学研究生创新研究基金(2012108)。