Advances in Geosciences

Vol.3 No.1(2013), Article ID:9558,8 pages DOI:10.12677/AG.2013.31010

The Structure Characteristics and Petroleum Exploration Potential of Deep-Water Basins in Northern South China Sea*

Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou

Email: guangjianz@21cn.com

Received: Nov. 24th, 2012; revised: Dec. 14th, 2012; accepted: Dec. 23rd, 2012

ABSTRACT:

The deep-water oil and gas exploration is the main direction of today’s oil and gas exploration. Deep-water basins in northern South China Sea have the similar characteristics area of the world’s major deep-water petroleum-basin. Northern South China Sea developed a series of deep-water passive margin basins, these basins developed thick sedimentary strata of Mesozoic and Cenozoic. Exploration conformed that these basins had good petroleum conditions of many sets of Cenozoic source rocks, including lacustrine mudstone, paralic mudstone and marine mudstone. The types of trap are mainly the large structural and lithologic traps. Reservoirs are Tertiary deep-water-fan sands with high porosity and permeability. The main Petroleum type is oil. There are many faults, unconformities and large good connectivity sands developed in deep-water basins, thus a good oil and gas transporting system is constituted. According to the results of basin modeling, deep-water basins have two peaks of hydrocarbon generation. The period of fold and fault activity during late Miocene matched well with the peak of hydrocarbon generation and expulsion. Deep-water basins of Northern South China Sea have good potential for oil and gas exploration.

Keywords: South China Sea; Deep-Water Basin; Oil and Gas Exploration

南海北部陆坡深水盆地特征及其油气勘探潜力*

钟广见,金庆焕,张宝金,冯常茂,廖 林,陈 强,钱 星

广州海洋地质调查局,广州

Email: guangjianz@21cn.com

摘 要:

深水油气勘探是当今油气勘探的主要方向,南海北部深水区具有世界重要深水含油气盆地类似的特征。南海北部陆坡发育一系列深水被动陆缘盆地,这些盆地发育有较厚的中、新生代沉积地层。勘探表明盆地油气地质条件好,发育有中、新生界的多套烃源岩,包括湖相泥岩、海陆过渡相泥岩和海相泥岩。圈闭类型以大型构造和岩性圈闭为主,储层以第三系深水扇体类型的高孔高渗储层为主,油气类型以油为主。深水区发育有大量油源断层、多个不整合面和大面积连通砂体,从而构成了良好的油气输导体系。中新世晚期的构造运动,使得构造形成期、断裂活动期与排烃高峰期匹配良好,据盆地模拟结果,深水区有两个排烃高峰期与构造形成期相匹配,而晚期断裂活动晚于构造形成期,因此有利于油气沿断层垂向运移至较浅部位的圈闭聚集成藏。南海北部陆坡深水区具有良好的油气勘探潜力。

收稿日期:2012年11月24日;修回日期:2012年12月14日;录用日期:2012年12月23日

关键词:南海;深水盆地;油气勘探

1. 引言

海洋油气勘探的新趋势是由水深200 m~300 m的大陆架区域向300 m~3000 m的深水区拓展。深水油气勘探迅速成为当今油气勘探的一个主要方向,深水和超深水含油气盆地中油气资源大部分集中在大西洋型被动大陆边缘盆地中,如南美巴西、墨西哥湾和西非。世界著名深水油气盆地产出的大地构造条件具多样性,虽然大多数位于开阔大洋被动陆缘(南大西洋裂谷系、北海、澳大利亚西北陆架盆地),但边缘海的被动陆缘(墨西哥湾盆地)、转换大陆边缘(洛杉矶盆地)、主动陆缘(南沙海槽盆地)也可形成极佳的深水含油气盆地。南海北部深水区具有世界重要深水含油气盆地类似的特征,如位于被动陆缘和大河出口下方,以裂陷期的湖相富有机质页岩为主要生油岩,白云凹陷发育上下叠置的多层深水扇等,这都是有利的石油地质条件。

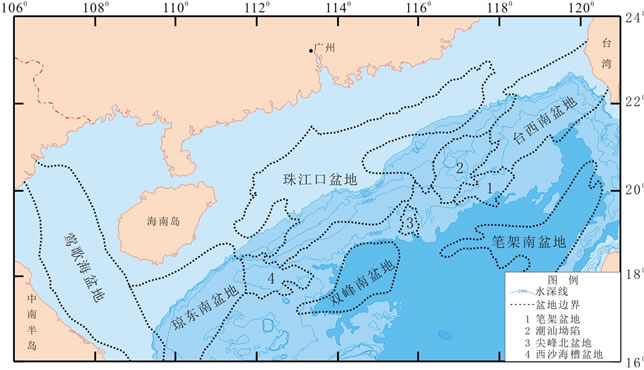

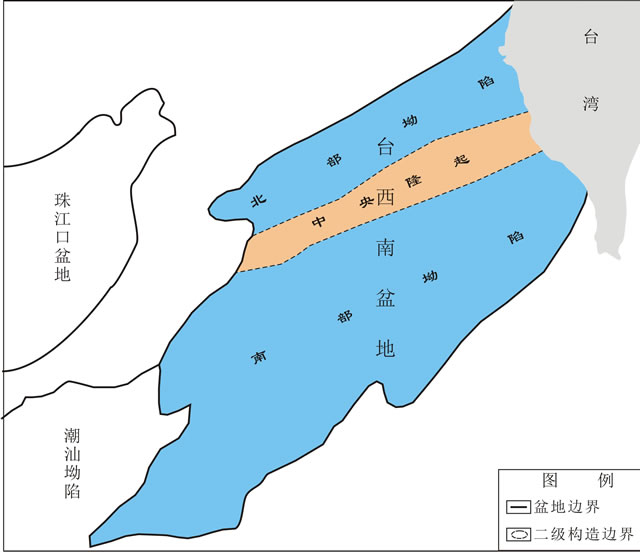

南海是世界上最复杂的边缘海之一,位于欧亚板块、印度–澳大利亚板块以及太平洋板块之间,同时受特提斯构造域和太平洋构造域的控制,构造非常复杂,在这种复杂构造背景影响下,南海北部陆缘也成为最复杂的被动大陆边缘之一。新生代,南海北部陆坡深水区发育了珠江口、琼东南、台西南、西沙海槽、尖峰北、笔架、双峰南等一系列大型盆地(图1)。

盆地活动机制表现在地壳性质差异。在不同的大地构造部位,在不同的断裂控制下,形成了不同的盆地格局。基岩断块构造的长期活动,微板块分裂、漂移等因素的影响,使南海北部新生代盆地的演化具有明显的差异。对于深水区的珠江口盆地白云凹陷、琼东南盆地南部坳陷前人已有广泛研究,本文不再分

Figure 1. Sedimentary basins of the northern South China Sea

图1. 南海北部沉积盆地分布图

析。本文利用广州海洋地质调查局近年获得的地震资料分析南海北部陆坡深水区的其它沉积盆地(尖峰北盆地、笔架盆地、西沙海槽盆地、台西南盆地和双峰南盆地,这些盆地均发育在陆坡深水区)的沉积构造特征。

2. 盆地基本地质特征

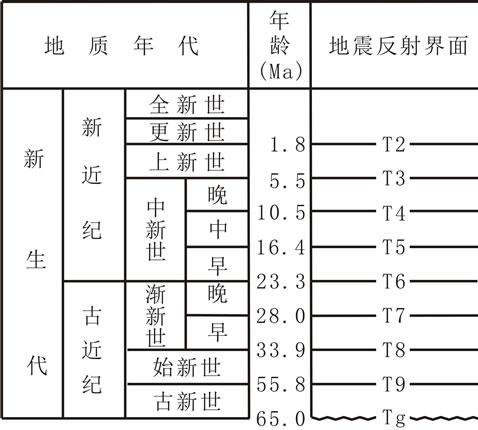

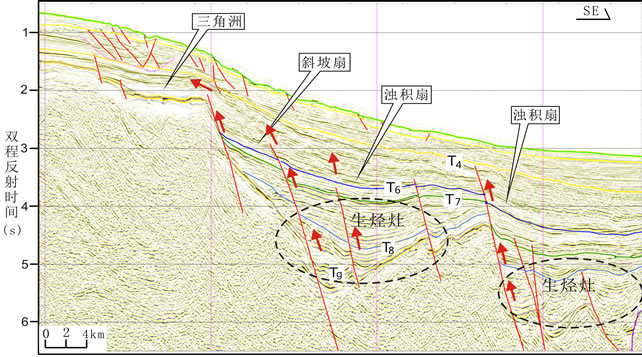

南海北部新生代沉积总体上可以划分为裂陷沉积和裂后沉积两大阶段,裂陷沉积受构造控制明显,裂后沉积基本上不受构造的控制。这一分界面在地震剖面上表现为T6反射不整合面–断坳不整合(同裂陷层序/裂陷后层序分界),在全区具有对比性,也是南海北部整体上从陆相过渡至海相的分界面。通过与北部陆架的珠江口盆地、琼东南盆地钻井对比,陆坡区地震反射界面(T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、Tg)对应的地质年代见图2。

2.1. 尖峰北盆地

尖峰北盆地位于珠江口盆地白云凹陷南侧(图1),面积约3600 km2。白云凹陷新近系深水陆坡地层的层序地层格架研究表明[1-3],23.3 Ma以来南海北部陆架坡折维持在白云凹陷的北侧,与现今陆架坡折基本一致,白云凹陷为陆坡深水区。但在珠海组时期则不相同,其沉积层表现为大套的自北向南前积反射地震相,具有典型三角洲斜交-S型前积组合反射结构,是一套增长速度快、沉积厚、砂泥互层频繁、分布面积巨大的浅海陆架三角洲沉积组合。通过凹陷北侧探井证实的珠江三角洲分布特点及ODP1148钻井证实,

Figure 2. Summary table of the northern part of the South China Sea seismic reflection-horizons

图2. 南海北部地震反射层位简表

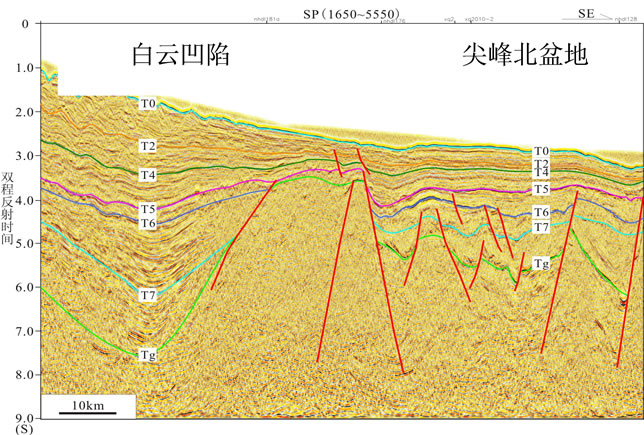

当时的浅海陆架三角洲已向南延伸推进至白云凹陷的南侧,陆架坡折带位于白云凹陷南侧,即现在尖峰北盆地北面附近。由此可见,南海北部陆架坡折的跃迁事件对尖峰北盆地的沉积充填同样具有重要意义,区内的地震剖面对比也表明(图3),尖峰北盆地的地层及沉积特征与白云凹陷表现出很强的相关联系性。

通过与白云凹陷区的井震追踪对比,尖峰北盆地新生代地层发育完整,新生界最大厚度近5000 m,可以识别出T2、T4、T5、T6、T7、Tg六个地层反射界面(见图3,时代见图2)。

从始新世~早渐新世地层(Tg~T7)地震相特征分析来看,从下至上可分为二个部分:下部地层沉积受断裂控制明显,地震反射较杂乱。上部地层在盆地内基本全区分布,表现为中–强振幅、中低频、中高连续、平行–亚平行地震相特征,席状披覆外形。从地震相分析并结合区域特征分析来看,古新世~早始新世晚期,尖峰北盆地应处于陆相的沉积环境,后期随着湖盆的扩大,进入了沉积环境相对稳定的湖泊相沉积阶段。

上渐新统(T7~T6)的反射特征在地震剖面上为一套中高频、中高连续、亚平行–平行反射特征,席状披覆,并逐层超覆于T7界面之上。通过与珠江口盆地的地层对比研究表明,该套地层即相当于珠江口盆地白云凹陷的珠海组,其沉积环境表现为由陆–湖泊相向海陆交互相转变。

23.3 Ma时期,南海扩张脊向南跃迁使得白云凹陷深部地慢上隆产生强烈的热沉降及陆架坡折突变式地由白云凹陷南侧(尖峰北盆地北面)跃迁到北侧的

Figure 3. Cenozoic stratigraphic contrast profile of Jianfengbei basin and Baiyun Sag

图3. 尖峰北盆地与白云凹陷新生代地层对比剖面

影响,尖峰北盆地同白云凹陷一样,也由原来的渐新世晚期的浅海陆架环境转变为陆坡深水环境。从尖峰北盆地的地层地震反射特征来看,早中新世以来其地层(T6~T0)(T0为海底,下同)总体比较稳定,主要为中高频、中强振幅、高连续、亚平行–平行反射地震相,席状披覆于渐新统之上,反映了稳定的低能半深海–深海沉积环境。

盆地东西两侧以断层为界,其构造、沉积演化受边界断层控制,为一近南北走向地堑型盆地。其中东面的控盆断裂是中南–礼乐断裂在陆坡的延伸,该断裂是中央海盆与西南次海盆、西北次海盆的分界,它北起陆坡上的珠江海谷之出口处,往南经西北海盆与中央海盆之交界处,直插中沙群岛东部边缘,再往南经西南海盆与中央海盆交界处的中南链状海山,直到南沙群岛上的礼乐海槽,进入南沙海槽。断裂至少切断地壳,根据地震剖面特征,它应是一条张性走滑断层[4]。

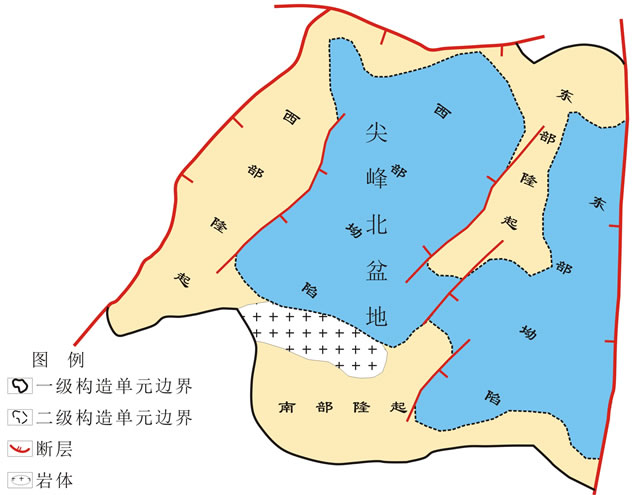

尖峰北盆地新生界厚约2000~5000 m,厚度变化较大,可以进一步划分出五个次级构造单元即西部坳陷、东部坳陷、西部隆起、东部隆起和南部隆起,沉积中心位于盆地东部坳陷(图4),最大沉积厚度5000 m。

2.2. 笔架盆地

笔架盆地面积约7600 km2,发育中、新生代地层,且受到燕山运动的强烈改造,内部结构复杂。中生界与上覆新生界为假整合或角度不整合接触。中生界向

Figure 4. Tectonic zoning map of Jianfengbei basin

图4. 尖峰北盆地构造区划图

陆架区减薄,往深海盆方向被深大断层限制,总体呈南北薄、中间陆坡区厚、由西向东厚度逐渐增大的特点。中生代早期沉积可能以海相沉积为主,晚期以海陆过渡相、陆相为主。

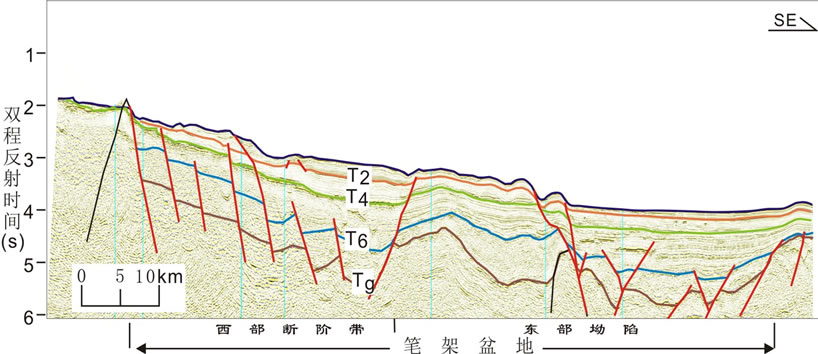

地震对比识别了T2、T4、T6、Tg四个地震反射界面(见图5),分别对应于更新统、上中新统、下中新统和基底界面,缺失古新统和始新统。

古近系(Tg~T6)其沉积厚度在隆起处较薄,向断陷中央逐渐变厚。在地震剖面上表现为低频、较连续、中–强振幅,并底超于盆地边缘的地震相特征(图5)。从ODP1148井资料看,笔架盆地属于浅海相沉积环境。

下中新~中中新世时期(T6~T4),是南海海盆扩张的主要时期,在海盆扩张沉降、海平面不断上升的背景下,其地层主要表现为中连续、低频、中振幅,亚平行的地震相特征。地层的发育和沉积充填过程受海平面变化和边界断层影响明显。

随着海平面的不断上升,中中新世以后(T4~T0),盆地内地层多为平行–亚平行、中振幅、中频、中–高连续的地震反射结构,反映了盆地内半深海–深海沉积环境。

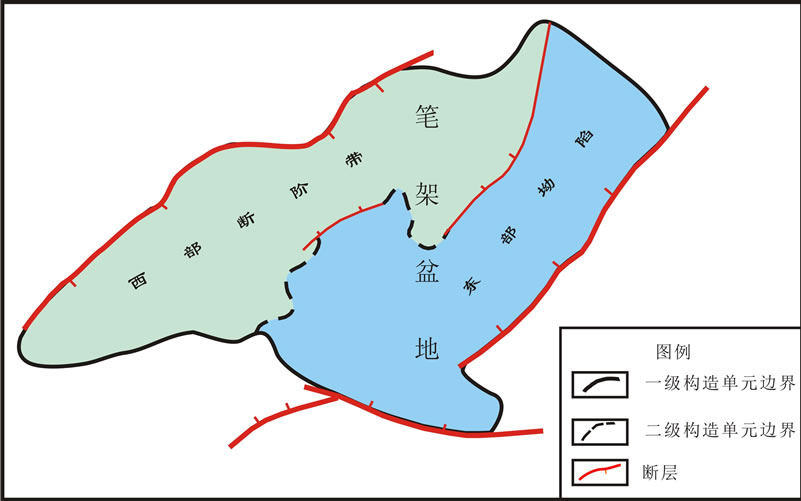

笔架盆地新生界约2000~4000 m。从构造特征来看,该盆地均以基底断层为界,整体为一北东向展布的地堑型盆地,其地层发育和沉积充填受边界断层控制明显,厚度差异较小,沉积中心位于盆地东部坳陷,可以进一步划分西部断阶带和东部坳陷两个次级构造单元(图6)。

2.3. 西沙海槽盆地

西沙海域的西永一井揭示中西沙地块的基底为一套花岗片麻岩、石英云母片麻岩、片麻状花岗岩,与昆嵩隆起相似。钻井资料显示,琼东南盆地前第三系基岩由古生界变质岩、白云岩和白垩系中酸性花岗岩、闪长岩、火山碎屑岩组成,其岩性可以与海南岛

Figure 5. Bijia basin structure and Cenozoic sedimentary filling characteristics

图5. 笔架盆地结构及新生代沉积充填特征

Figure 6. Tectonic zoning map of Bijia basin

图6. 尖峰北盆地构造区划图

的前新生代同期地层对比。从地震剖面揭示的基底反射特征看,西沙海槽盆地的基底与琼东南盆地一致。

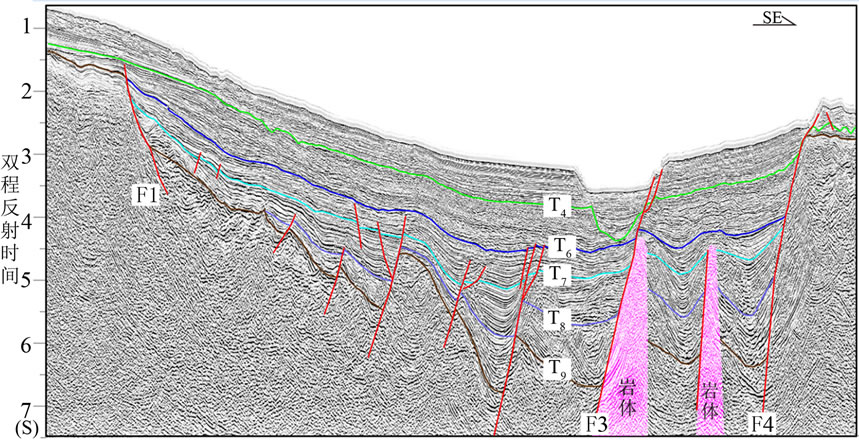

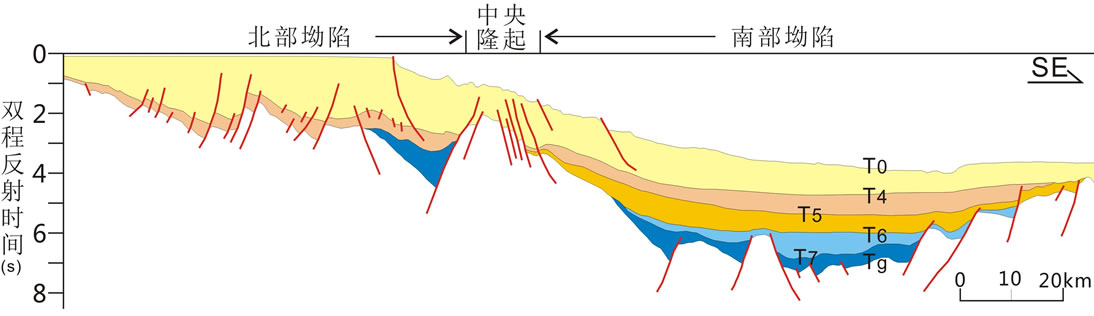

成熟的裂陷盆地大体要经历张裂和裂后两个阶段[5]。西沙海槽盆地以T6为界分为上、下两构造层序,整体表现出下断上拗的特点。下构造层(Tg~T6)代表早期张裂作用形成半地堑充填的产物,充填了裂陷构造层序;上构造层(T6~T0)是拗陷作用的产物,充填了裂陷后热沉降沉积地层(图7),该构造层序中断裂很少发育,沉积主要以热沉降引起坳陷充填为特征,接受海相沉积。

新生界厚度介于1500~8000 m,其总趋势是中部厚,南北薄,沉积中心位于盆地中部及南部。古新世~始新世时期,仅在盆地中部接受沉积,发育陆相湖盆的河流–湖泊沉积体系特征;渐新世开始,海水全面侵入,广泛接受滨浅海相的沉积;自早中新世开始,直至中中新世,盆地转为陆坡深水沉积环境,并发育有一定规模的斜坡扇、深水扇以及浊积扇沉积;晚中新世开始,进入稳定的区域沉降阶段,主要沉积了一套半深海–深海相沉积。

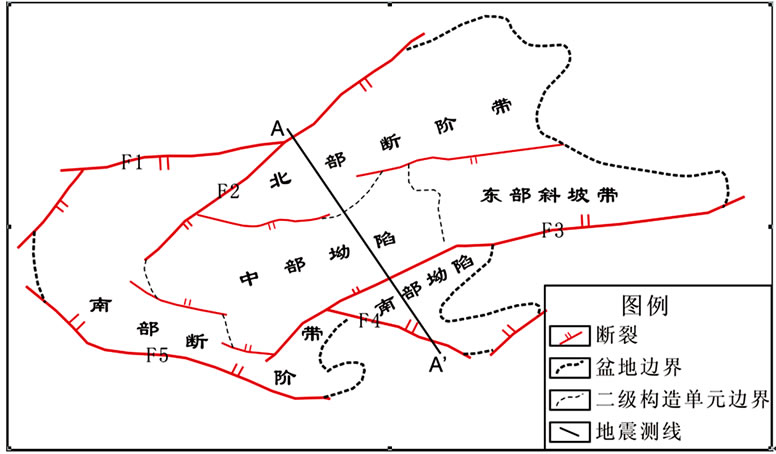

盆地面积超过2万km2,整体呈北东东走向,可进一步划分为北部断阶带、中部坳陷、南部断阶带、东部斜坡带以及南部坳陷等五个二级构造单元(图8),二级构造单元呈明显的南北分带特征。

从地震剖面特征看,西沙海槽盆地裂陷期的构造样式以“多米诺式半地堑”为特征(图7),其构造变形的主要机制是简单剪切变形。半地堑内部差异沉降显著,充填地层的反射结构表现为向边界断层发散、向斜坡带收敛的楔状结构;沉降作用主要由一组边界断裂控制。

盆地发育经历了古新世~渐新世断陷演化阶段和中新世~第四纪坳陷演化阶段:

古新世~渐新世断陷演化阶段

Figure 7. Xishahaicao basin structure and Cenozoic sedimentary filling characteristics

图7. 西沙海槽盆地结构及新生代沉积充填特征

Figure 8. Tectonic zoning map of Xishahaicao basin

图8. 西沙海槽盆地构造区划图

古新世~始新世初始断陷期:本期对应于神狐运动及珠琼运动第一幕。受太平洋–欧亚板块相互作用产生的NW向拉张应力场及印度–欧亚板块相互作用产生的近SN向拉张应力场的联合作用,西沙海槽盆地发生张裂作用,同时造成盆地一些古近纪NE、NW向断裂的活动,发育滨浅湖、半深湖,三角洲沉积等。本期沉积地层分布范围较局限,主要位于现今的中部坳陷和南部坳陷;盆地两侧的神狐隆起和南部隆起基本暴露水上,为物源供应区。

渐新世快速断陷期:渐新世早期发生珠琼运动第二幕,西沙海槽盆地沉降迅速加快,海水涌入盆地,沉积范围扩大,充填了一套滨浅海相沉积。盆地西部下渐新统沉积厚度达1500 m,东部沉降强度仍比西部要弱得多,下渐新统沉积厚度约为680 m,仅为西部的一半。盆地北部边界断层F1、F2于早渐新世开始活动,奠定盆地总体构造格局,整个盆地转变为双断式地堑。

晚渐新世,受南海运动的影响,海水漫过神狐隆起区和南部隆起区,盆地沉积范围进一步扩大,整个盆地均发育该期沉积地层。盆地西部沉积速率较前期相比稍有减小,沉积厚度近1000 m;东部沉积厚度近700 m。晚渐新世地层沉积环境与前期相同,为滨浅海相沉积。

在晚新世末期发生由挤压作用所造成的地壳抬升,形成西沙海槽盆地T6破裂不整合面。受本次构造运动影响,T6~Tg之间的地层发生褶皱弯曲,盆地东部表现尤为明显,盆地西部地层变形相对较弱。

中新世~第四纪坳陷演化阶段

早~中中新世快速沉降期:早中新世,随着南海中央海盆扩张作用的停止,膨胀的异常地幔伴随着快速热扩散作用而逐渐收缩,地幔岩石圈也随着地幔由浅入深冷却加入而逐渐增厚,导致区域性的均衡沉降,西沙海槽盆地从早中新世开始进入了典型的裂后坳陷期。该期盆地沉降速率逐渐加快,海水上升,沉积环境演变为开阔浅海–陆坡半深海。盆地东部和西部早~中中新世沉积厚度分别约为550 m和820 m。本期盆地东部和西部的断裂活动略有差异:东部基本没有发育新的断层,早期主要断裂的活动性减弱甚至停止;而在盆地西部,除早期发育断层继承性再活动以外,在坳陷边缘新形成一系列倾向坳陷中心的NE向正向正断层。

晚中新世~第四纪稳定区域沉降期:晚中新世开始到第四纪,进入稳定的区域沉降阶段,主要沉积了一套半深海–深海相沉积。东部和西部地层沉积厚度分别约为580 m和630 m。南部边界断裂F3持续活动至今,但由于盆地远离物源,断层上、下盘沉积地层厚度相当,断层活动对沉积并无控制作用,仅对海底地层起控制作用。

2.4. 台西南盆地

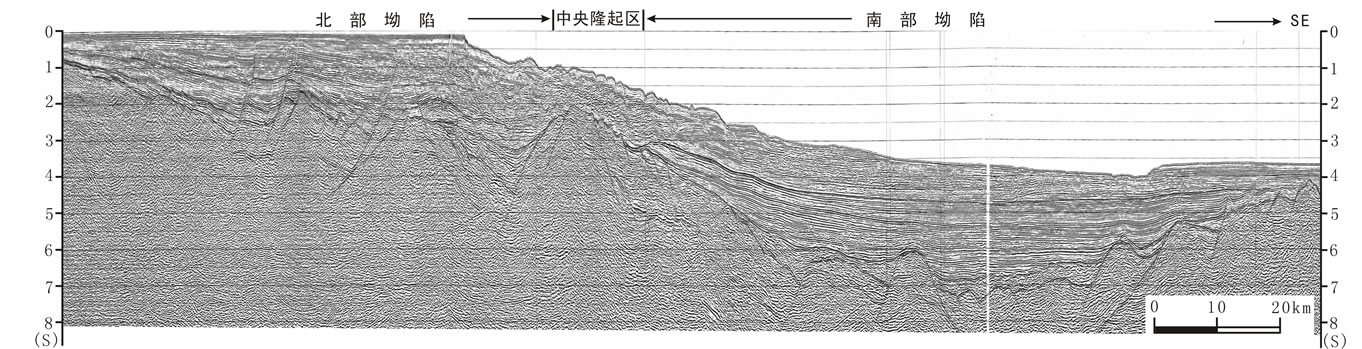

台西南盆地位于南海东北部,呈NE走向。盆地呈现南北分带的构造格局,从北到南依此为北部坳陷、中央隆起和南部坳陷(图9),其中南部坳陷沉积厚度较大。其新生代地层以T7为界可分为上、下两套构造层。下构造层发育始新~早渐新世地层,分布在早期断陷内;上构造层发育新近系,沉积相对稳定,地层呈席状披盖,变形微弱,厚度大。新生界下发育与之呈小角度不整合接触的中生代地层。

台西南盆地始新统地层为砂页岩,为滨海、浅海相沉积。渐新统为一套浅海相的砂岩、砂页岩夹煤层地层。中新统下部为深灰色页岩,薄层泥质砂岩;中部为灰色厚层砂岩夹深灰色泥岩;上部为浅灰色砂岩夹凝灰岩。上新世~第四纪以泥岩、粉砂岩为主,浅海–半深海环境(图10)。

晚古新世~早渐新世末台西南地区形成一系列大小不一的箕状断陷。从地震剖面可见,此时期发育的

Figure 9. Tectonic zoning map of Taixinan basin

图9. 台西南盆地构造区划图

Figure 10. Taixinan basin structure and Cenozoic sedimentary filling characteristics

图10. 台西南盆地结构及沉积充填特征

较大断裂多为箕状断陷的边界断裂,其走向多为NE向。

晚渐新世~中中新世,台西南盆地转入坳陷阶段,此时期盆地的发育摆脱了早期箕状断陷边界断层的控制。此时盆地的主要坳陷主体和沉降中心位于台西南盆地的南部坳陷,沉积了3500 m的上渐新统中中新统。

此时期北部坳陷和中央隆起沉降幅度均远小于南部坳陷。据A-1井资料1700~1970 m钻遇中中新统,1970 m下为白垩系,缺失古新统~下中新统。结合地震资料和钻井资料分析,北部坳陷和中央隆起晚渐新世处于隆起剥蚀状态,至早中新世末才开始发育一系列北倾的生长断裂,并沉降接受浅海陆棚沉积。

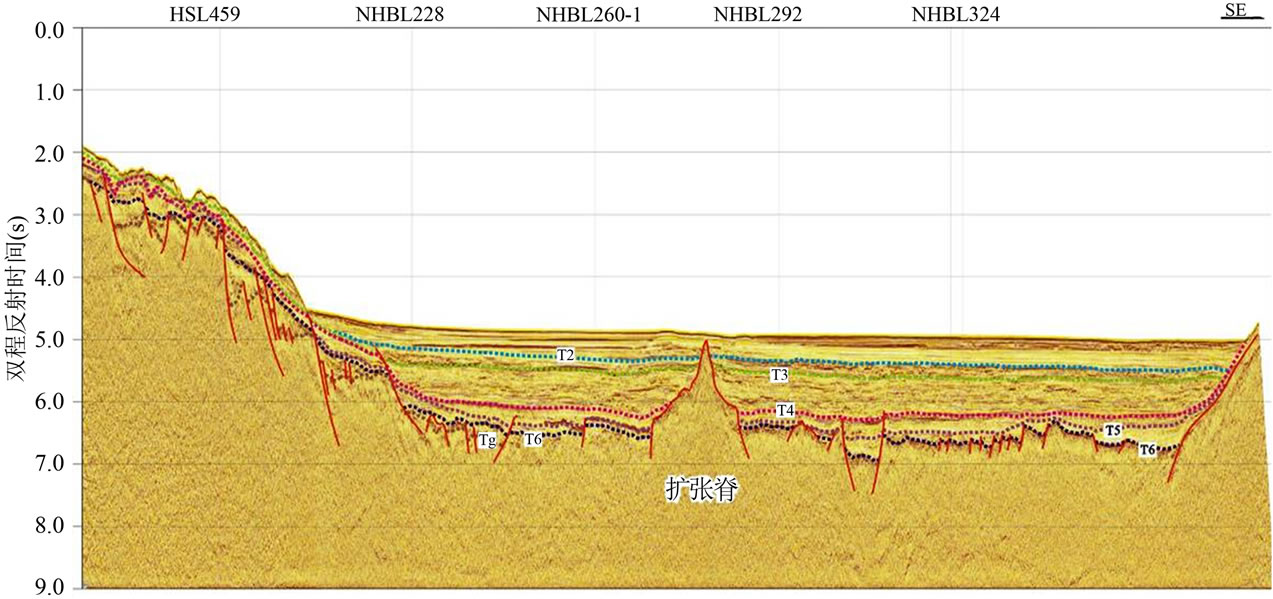

2.5. 双峰南盆地

盆地充填了一套未变形的半深海、深海相泥岩沉积(图11),厚度约1500~2000 m。从区域地质资料分析,盆地可能是渐新世南海扩张后在洋壳上发育的,与南海西北次海盆的演化密切相关。地层时代推测为渐新世以来的地层。

南海ODP 1148站井沉积物地球化学分析结果表明,在28.5 Ma和25 Ma有2次大的突变,是南海渐新世以来演化过程中构造活动最为活跃的时期,造成了多期次的地层缺失以及滑塌层的出现,是南海深海沉积中记录的最大的一次构造运动。在1148站28.5~ 23.5 Ma (460~488 m)期间各种物理参数均出现明显的突变和间断,是南海深海沉积记录中最为重大的一次构造运动。通过详细的古生物地层分析及沉积学研究发现,这次构造运动不是一次简单的运动,而是代表着一个复杂的构造活动期,中间存在几次明显的沉积间断,共计缺失大约2.5~3 Ma的地层。

28~23.5 Ma对应于西北次海盆扩张期。大陆裂谷进入高潮期,大致在今双峰海山处,最终破裂,开始了洋底扩张,洋壳开始生成,洋盆开始形成,南海北部陆缘进入被动大陆边缘的演化历程。发育有三角洲相、滨浅海相、深海相。物源主要来自北部及北东方向。洋壳顶界与今陆架–陆坡区断坳转换不整合(破裂不整合)一致。

23.3~10.5 Ma,在破裂不整合形成之后,早期以洋盆内大量玄武岩喷发覆盖在新生的洋壳上为特征,随着新洋壳逐步冷却,导致盆地发生热沉降作用,使陆架盆地由断陷向坳陷转化。介形虫和底栖有孔虫化石群显示孔渐新世为水深左右的中、上陆坡环境,而到中新世则变为水深大于的下陆坡环境,海水深度明显加大,并出现与现代相近的底栖生物组合[6]。NEE-EW断裂活动微弱,持续的时间相对较短。来自

Figure 11. Shuangfengnan basin structure and Cenozoic sedimentary filling characteristics

图11. 双峰南盆地结构及沉积充填特征

陆地的沉积物不断前积在洋壳顶面,形成了初始被动大陆边缘层序组。

10.5~0 Ma,东沙运动在盆地沉降过程中发生,产生了一系列以NW-NWW向张扭性为主的断裂,切断较早形成的NE向断裂。伴随着断裂活动,盆地有较频繁的中–基性岩浆喷发。普遍发育半深海深海沉积环境,陆缘碎屑物质不断向海盆方向进积,陆坡破裂显著,发育MTD、深水浊流、等深流等。

3. 盆地油气地质特征

尖峰北盆地的地层及沉积特征与白云凹陷具有很强的可比性,也经历了古新世~早渐新世的陆相沉积环境,渐新世的海陆交互相沉积环境以及早中新世以来的浅海陆架环境向陆坡深水沉积环境的转化。而笔架盆地则经历了晚渐新世的浅海相、早~中中新世以及中中新世之后的半深海–深海沉积环境。从地震对比及珠江口盆地的实际勘探成果,推测尖峰北盆地也发育有始新统湖相烃源岩以及渐新统滨浅海相烃源岩,其中始新统湖相烃源岩有机质类型以I-II型为主,而渐新统烃源岩则主要为III型。

笔架盆地由于发育时间相对较晚(晚渐新世时期才开始发育),其早期虽然也发育滨浅海相沉积,但整体上该盆地主要属于陆坡沉积中相对较厚的区域,由于远离物源区,因而其沉积层有机质丰度可能不会太高,推测该盆地新生界生烃潜力不会太大。但笔架盆地残留与潮汕坳陷相同的中生界,潮汕坳陷的LF35-1-1井揭示了中上侏罗统属滨海沼泽–浅海–半深海–深海相沉积,其上部为灰黑色纹层状泥岩及泥质粉砂岩夹硅质岩,含少量泥晶灰岩;下部为灰黑色纹层状泥岩及泥质粉砂岩夹砂岩、灰岩,泥岩中富含有机质碎屑。白垩系总体为一套河流–湖泊相沉积,其上部为紫红色泥岩、粉砂岩及砂岩夹少量泥灰岩组合,下部为灰色纹层状泥岩、粉砂岩及砂岩组合,含部分有机质碎屑。地化分析结果表明潮汕坳陷中–上侏罗统发育两套烃源岩,推测笔架盆地也发育中–上侏罗统烃源岩。

始新统~下渐新统河流–湖泊相砂岩、上渐新统~下中新统滨浅海相–三角洲相砂岩–浊积扇和台地碳酸盐岩储层,以及中新统半深海–深海相浊积砂岩应是调查区新生界的主要储层,其中中新统半深海–深海相浊积砂岩是调查区最有利储层。

西沙海槽盆地断陷期的湖相沉积及坳陷期稳定的海相沉积发育了始新统湖相烃源岩、渐新统海相烃源岩以及中新统海相烃源岩,多沉积旋回为各种类型储层的形成创造了条件,在坡度较大的局部地区,还形成了一定规模的深水扇,局部发育三角洲砂体,之后由于深水细粒物质的沉积,这套深水扇可以形成极为有利的储层,为盆地岩性圈闭的形成创造了良好的条件。

西沙海槽盆地主要发育始新统~渐新统自生自储

Figure 12. Xishahaicao basin Paleogene hydrocarbon-Miocene reservoir combination mode figure

图12. 西沙海槽盆地古近系生烃–中新统储集组合模式图

型及中新统下生上储型以及中新统自生自储型生储盖组合,各套生储盖组合时间配置关系良好,具有有效的油气输导体系,具备油气成藏的良好条件(图12)。

4. 结论

新生界的总厚度变化范围0~5600 m,发育有始新统、渐新统等层系的烃源岩;储层有始新统~下渐新统河湖相、上渐新统~下中新统三角洲相–滨浅海相砂岩和台地碳酸盐岩、上中新统之后的半深海–深海相浊积砂岩;圈闭类型多样,具有下生中储上盖型以及自生自储自盖型成藏组合,具有良好的油气成藏条件。南海北部陆坡深水区具有较好的勘探潜力。

参考文献 (References)

[1] 彭大钧, 陈长民, 庞雄等. 南海珠江深水扇系统的发现[J]. 石油学报, 2004, 25(5): 17-23.

[2] 庞雄, 陈长民, 施和生, 舒誉, 邵磊, 何敏, 申俊. 相对海平面变化与南海珠江深水扇系统的响应[J]. 地学前缘, 2005, 12(3): 167-177.

[3] X. Pang, S. K. Yang, M. Zhu and J. S. Li. The deep-water fan systems and petroleum resource in the northern slope of South China Sea. Acta Geololgical Sinica (English Edition), 2004, 78(3): 626-631.

[4] 姚伯初, 中南–礼乐断裂的特征及其构造意义[J]. 南海地质研究, 1995, 7: 1-14.

[5] 茹克. 裂陷盆地的半地堑分析[J]. 中国海上油气(地质), 1990, 4(6): 1-10.

[6] 邵磊, 李献华, 汪品先等. 南海渐新世以来构造演化的沉积记录-ODP1148站深海沉积物中的证据[J]. 地球科学进展, 2004, 19(4): 539-544.

NOTES

*资助信息:本文由国家自然科学基金(编号:41176056)和广州海洋地质调查局(编号:GZHJK2011004)资助。