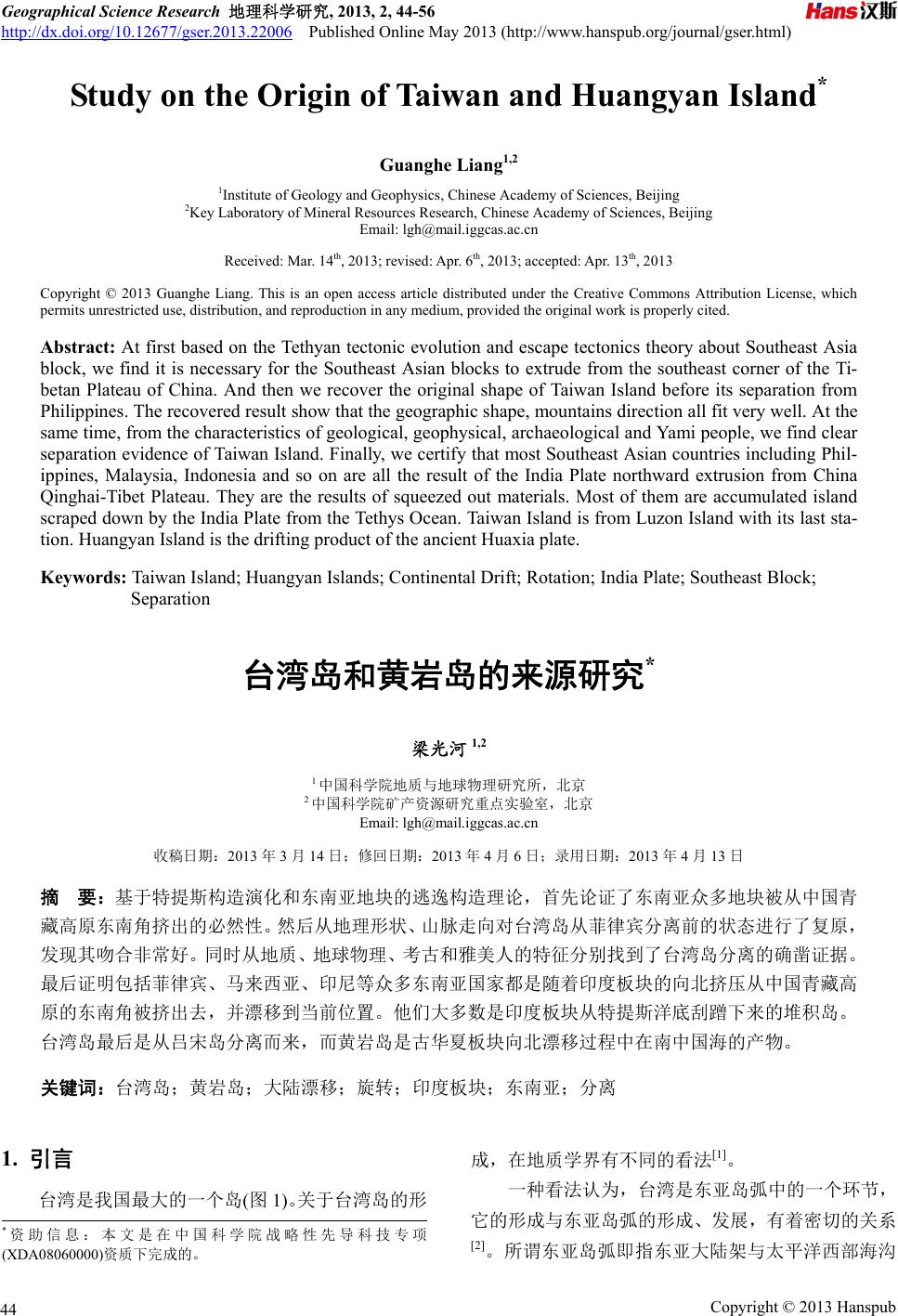

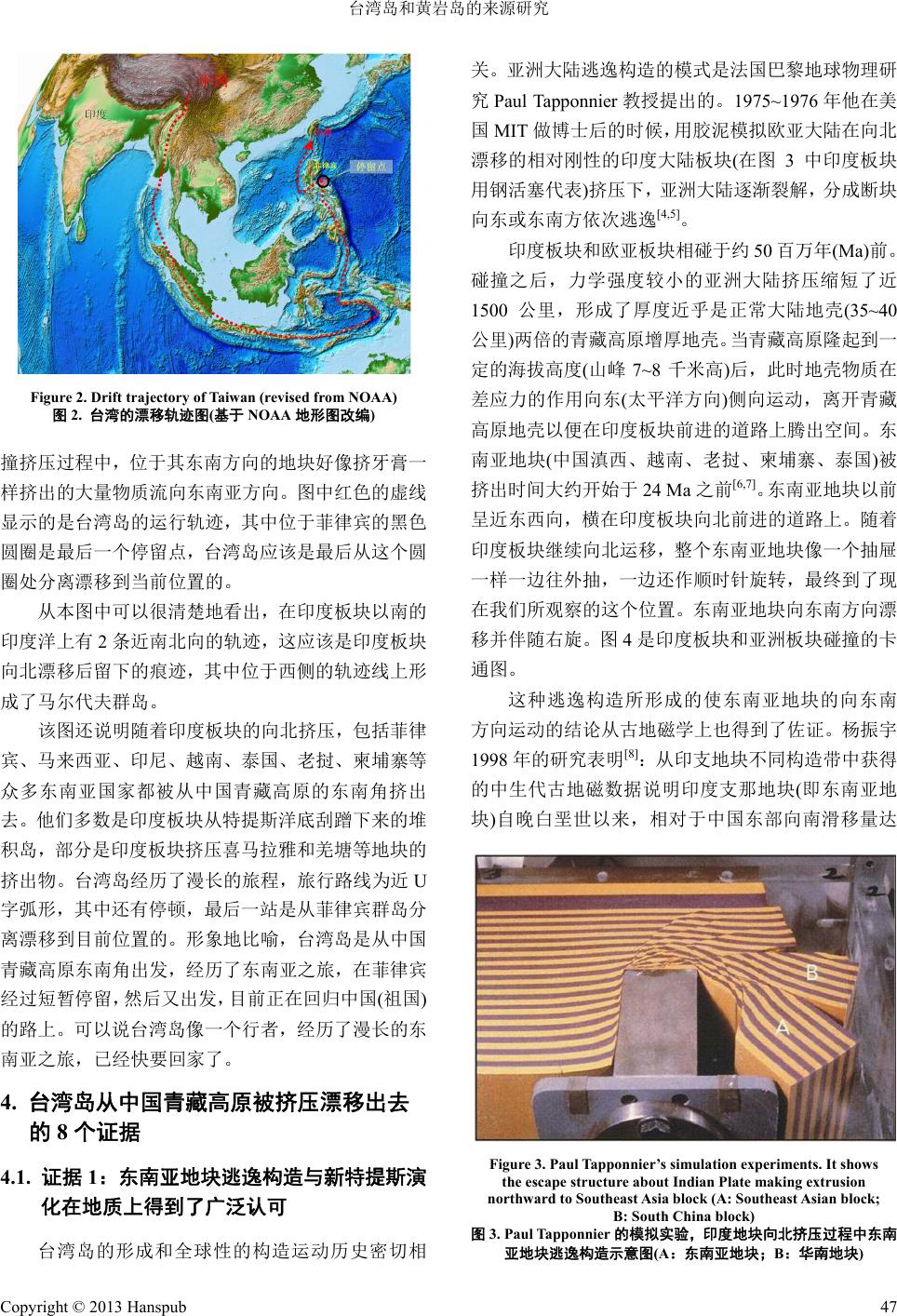

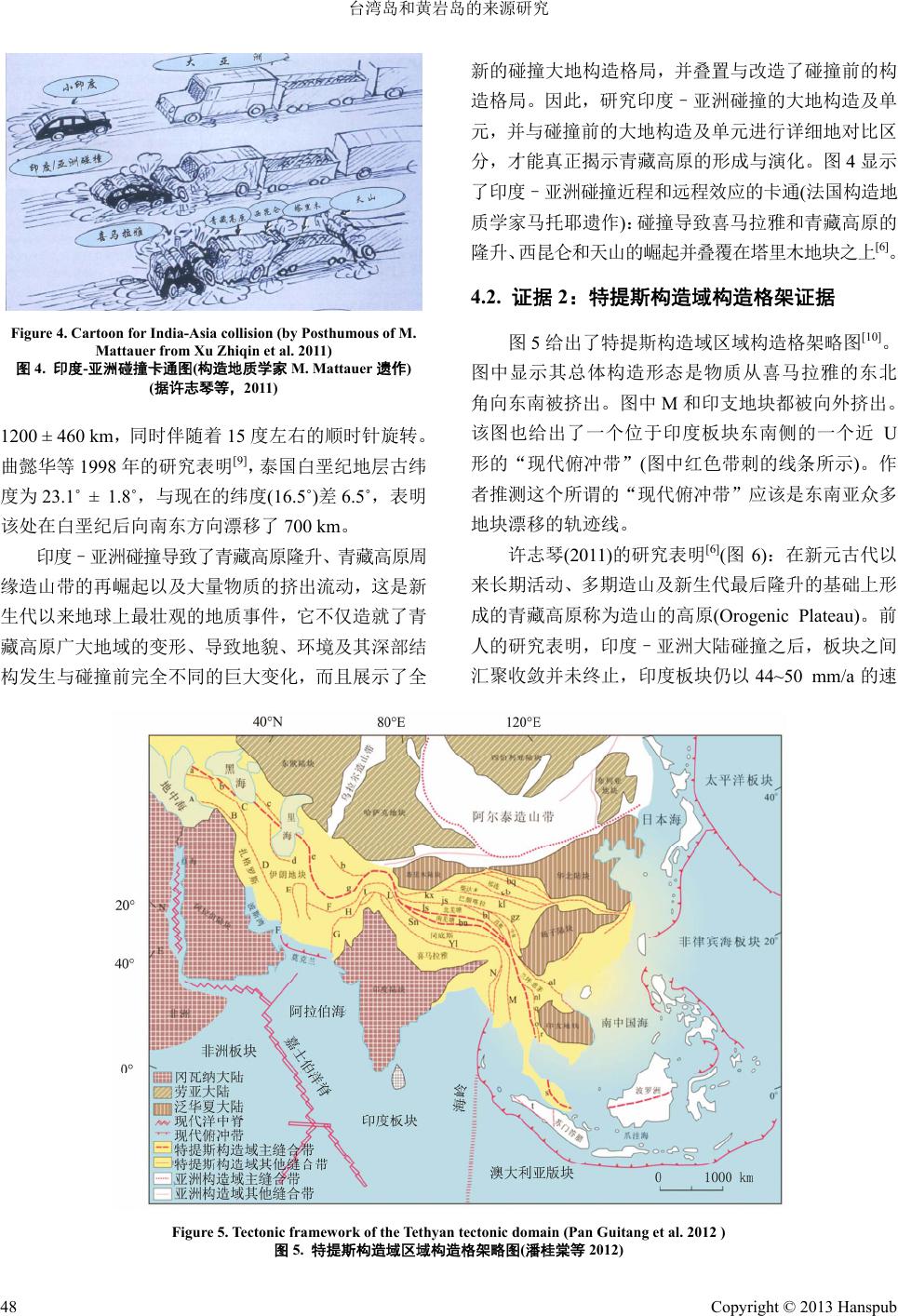

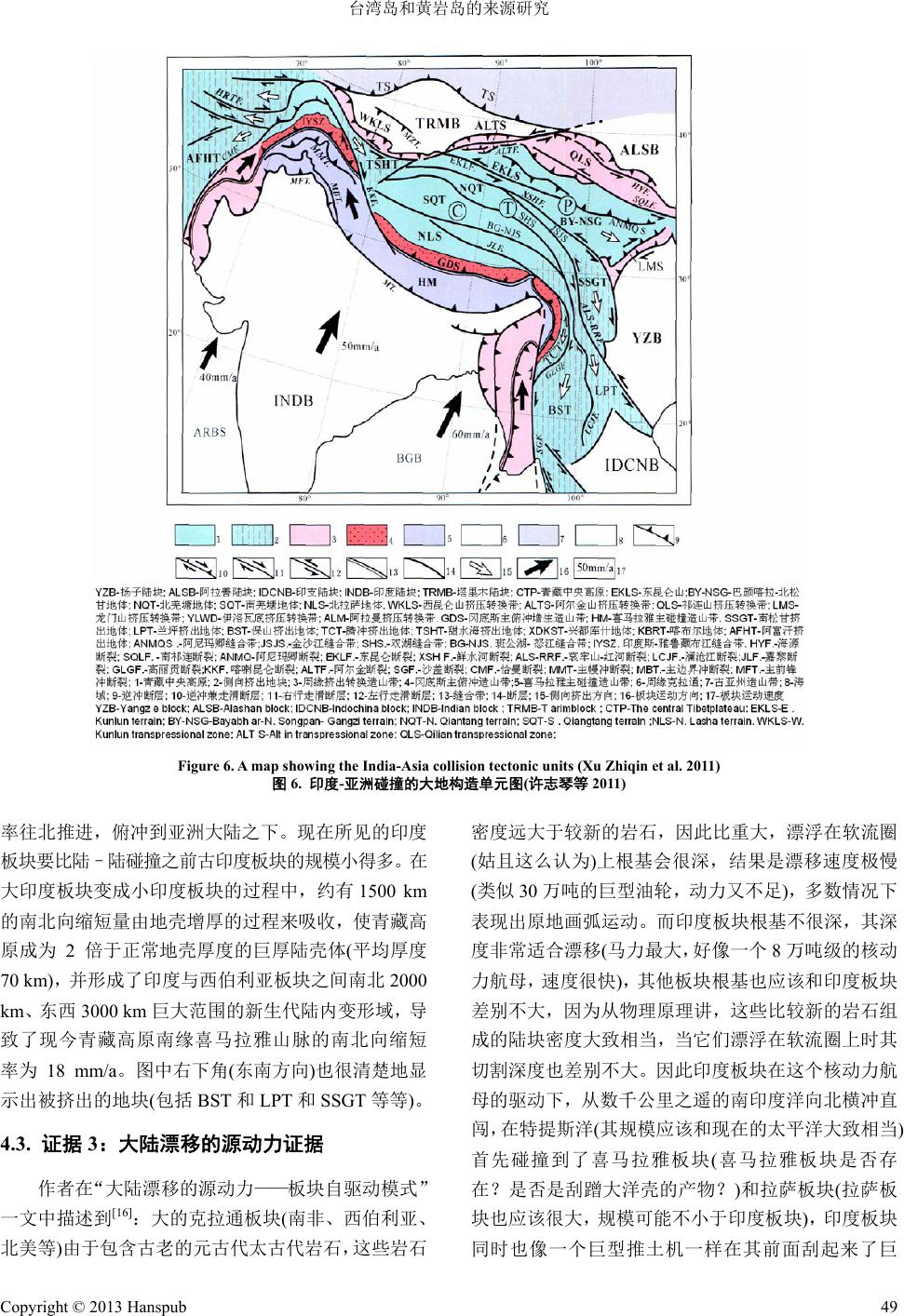

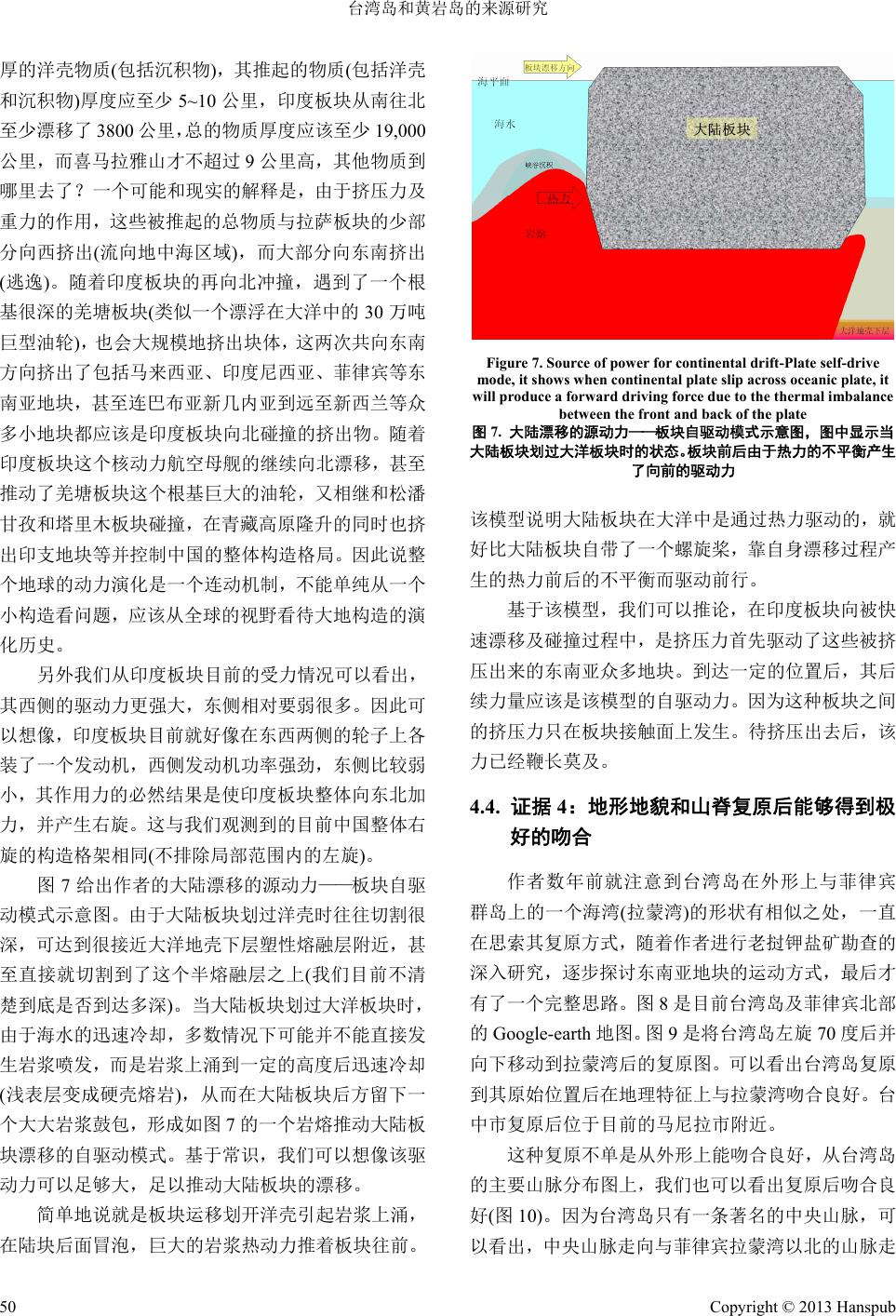

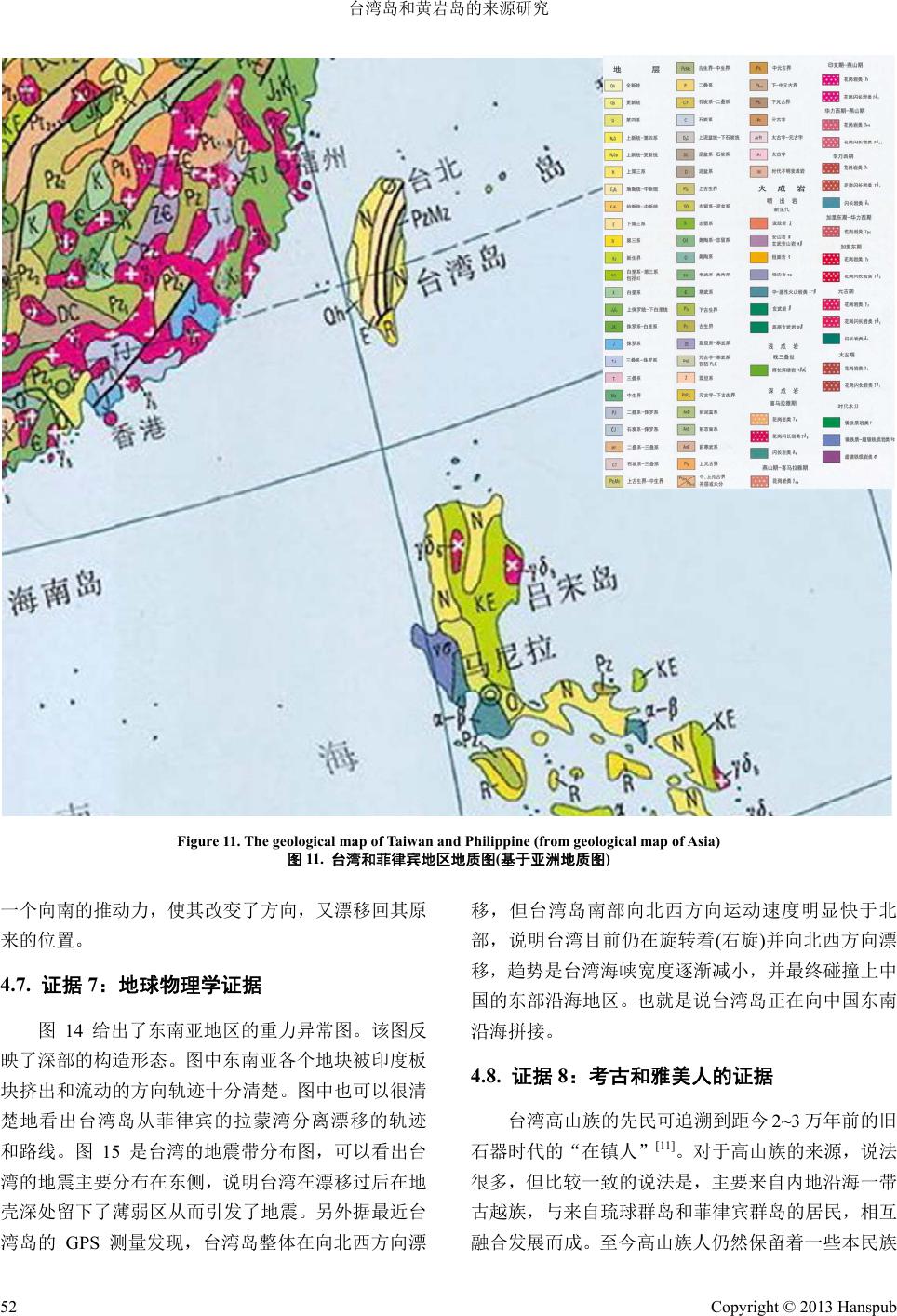

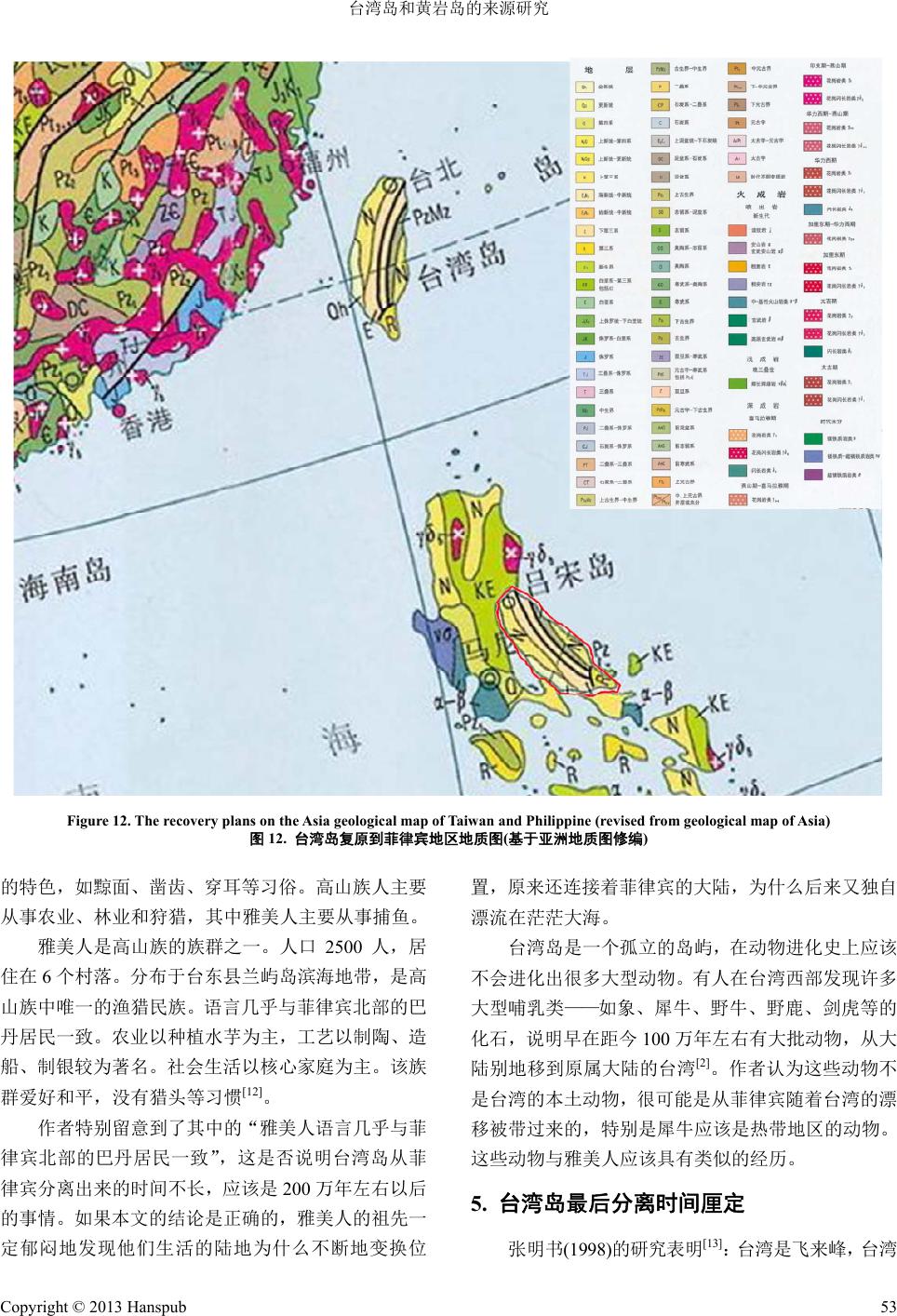

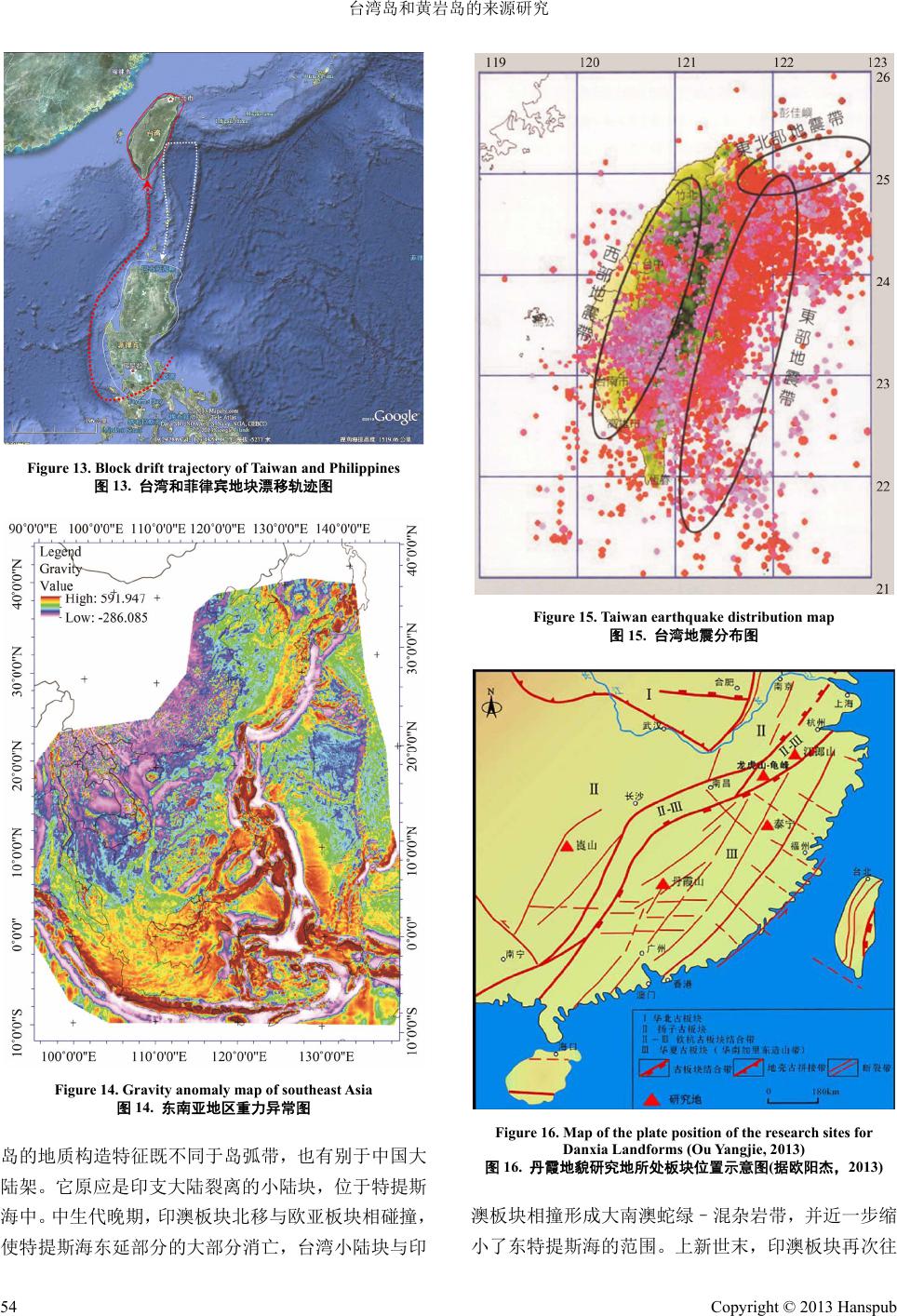

Geographical Science Research 地理科学研究, 2013, 2, 44-56 http://dx.doi.org/10.12677/gser.2013.22006 Published Online May 2013 (http://www.hanspub.org/journal/gser.html) Study on the Origin of Taiwan and Huangyan Island* Guanghe Liang1,2 1Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 2Key Laboratory of Mineral Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: lgh@mail.iggcas.ac.cn Received: Mar. 14th, 2013; revised: Apr. 6th, 2013; accepted: Apr. 13th, 2013 Copyright © 2013 Guanghe Liang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: At first based on the Tethyan tectonic evolution and escape tectonics theory about Southeast Asia block, we find it is necessary for the Southeast Asian blocks to extrude from the southeast corner of the Ti- betan Plateau of China. And then we recover the original shape of Taiwan Island before its separation from Philippines. The recovered result show that the geographic shape, mountains direction all fit very well. At the same time, from the characteristics of geological, geophysical, archaeological and Yami people, we find clear separation evidence of Taiwan Island. Finally, we certify that most Southeast Asian countries in cluding Phil- ippines, Malaysia, Indonesia and so on are all the result of the India Plate northward extrusion from China Qinghai-Tibet Plateau. They are the results of squeezed out materials. Most of them are accumulated island scraped down by the India Plate from the Tethys Ocean. Taiwan Island is from Luzon Island with its last sta- tion. Huangyan Island is the drifting product of the ancient Huaxia plate. Keywords: Taiwan Island; Huangyan Islands; Continental Drift; Rotation; India Plate; Southeast Block; Separation 台湾岛和黄岩岛的来源研究* 梁光河 1,2 1中国科学院地质与地球物理研究所,北京 2中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 Email: lgh@mail.iggcas.ac.cn 收稿日期:2013 年3月14 日;修回日期:2013 年4月6日;录用日期:2013 年4月13 日 摘 要:基于特提斯构造演化和东南亚地块的逃逸构造理论,首先论证了东南亚众多地块被从中国青 藏高原东南角挤出的必然性。然后从地理形状、山脉走向对台湾岛从菲律宾分离前的状态进行了复原, 发现其吻合非常好。同时从地质、地球物理、考古和雅美人的特征分别找到了台湾岛分离的确凿证据。 最后证明包括菲律宾、马来西亚、印尼等众多东南亚国家都是随着印度板块的向北挤压从中国青藏高 原的东南角被挤出去,并漂移到当前位置。他们大多数是印度板块从特提斯洋底刮蹭下来的堆积岛。 台湾岛最后是从吕宋岛分离而来,而黄岩岛是古华夏板块向北漂移过程中在南中国海的产物。 关键词:台湾岛;黄岩岛;大陆漂移;旋转;印度板块;东南亚;分离 1. 引言 台湾是我国最大的一个岛(图1)。关于台湾岛的形 成,在地质学界有不同的看法[1]。 一种看法认为,台湾是东亚岛弧中的一个环节, 它的形成与东亚岛弧的形成、发展,有着密切的关系 [2]。所谓东亚岛弧即指东亚大陆架与太平洋西部海沟 *资助信息:本文是在中国科学院战略性先导科技专项 (XDA08060000)资质下完成的。 Copyright © 2013 Hanspub 44  台湾岛和黄岩岛的来源研究 之间的岛弧,包括千岛群岛、日本群岛、琉球群岛、 台湾及其附近小岛、菲律宾群岛等。东亚岛弧的形成, 是以东亚褶皱山系的出现为标志。而东亚褶皱山系的 出现则是由于以下因素造成的:在地壳运动中,东亚 大陆架一方面受到来自大陆方向的强大挤压力,另一 方面又受到巨大而坚硬的太平洋地块的阻抗,于是在 它前沿形成了一系列按东北–西南方向排列的山脉, 那就是东亚褶皱山系,当它露出海面时,便构成了东 亚岛弧。单就台湾讲,由于地壳运动的结果,产生褶 皱、隆降而奠定台湾地质的基础。这大约是在地质年 代的中生代的三迭纪的事,距今差不多 2亿年。此后 在很长时间里,这里又为海水所淹没,直到新生代早 第三纪的始新世即距今约 4000 万年时,地球上最近 的一次造山运动即喜马拉雅运动,使台湾及其附近小 岛再受到造山运动的影响,又发生多次的地壳运动, 台湾大部分地区因受挤压褶皱而上升,大约在新生代 晚第三纪的中新世即距今 1000 到2000 万年时,又重 新被海水淹没,只有高耸的中央山脉突露出海面,后 来长期在山脉的两侧,集起大量的沉积物。接着在地 质年代新生代晚第三纪的上新世即距今 200到300万 年前,造山运动又再剧烈进行,中央山脉再度挤压上 升,其两侧也褶皱成山,显露出海面,那就是中央山 脉东的台东山脉西的玉山山脉、阿里山山脉,终形成 了台湾的现代地形。因为越是靠近太平洋,受到太平 洋地块的阻抗越大,褶皱山脉的山势越高耸,所以台 湾的地势比起它的内陆的福建等都来得高峻;也就因 此,即使台湾岛本身,也是东边比西边陡峭。 另一种看法是,台湾地层与大陆属于同一结构, 在地质年代新生代的第四纪前即距今100万年前后, 它本是大陆的一部分,同大陆连接在一起,最多是一 个半岛。第四纪后因地层变动,局部陆地下沉,出现 了台湾海峡,使台湾成了海岛。持这种看法的人还指 出,即使出现了海峡,澎湖列岛南部同福建陆地之间, 直到 5400 年前,还有一条经过台湾礁的陆地联系着, 而澎湖与台湾的陆地联系则一直维持到距今 6200 年 前。 2. 台湾岛概况 台湾位于中国大陆东南沿海的大陆架上,地处东 经119˚18'03''至124˚34'30'',北纬 20˚45'25''至25˚56'30'' 之间。面积 3.6 万平方公里,包括台湾岛(面积 3.58 万平方公里)、澎湖列岛、绿岛、钓鱼岛、兰屿、彭佳 屿、赤尾屿。在行政区划上,台湾省全省原本共辖基 隆、新竹、台中、嘉义、台南 5个省辖市,台北、宜 兰、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、云林、 嘉义、台南、高雄、屏东、台东、花莲、澎湖 16 个 县。后来台湾当局于 1967 年将台北市定为“行政院 院辖市”。之后,在 1979 年又将高雄设为行政院院辖 市。此外,还设有所谓“福建省政府”,辖金门、连 江(马祖)2 个县。 台湾是中国神圣领土不可分割的一部分。历史 上,台湾曾被西班牙、荷兰、日本先后占领过。抗日 战争胜利后,台湾重归中国的版图。1949 年后,由于 众所周知的原因,台湾与祖国大陆处于分离的状态。 50 多年来,台湾的政治、经济、文化、社会等发生了 巨大变化。台湾岛是中国的第一大岛,位于祖国东南 沿海的大陆架上。台湾扼西太平洋航道的中心,是中 国与太平洋地区各国海上联系的重要交通枢纽[3]。 台湾自古是我国的领土,东汉称夷州,隋时改称 流求,明代又称北港、东番。元明设巡检司于澎湖, 清康熙二十三年(1684 年)置台湾府,隶属福建省。光 绪十一年(1876 年)改建为台湾省。“台湾”一词最早见 于官方文献的是明崇祯八年(1635 年)何楷等人的奏疏 中,从清初建府始一直沿用至今。 “台湾”这一名称由何而来?它的含义又是什么? 学术界仍持不同看法。在有据可查的史料上,“台湾” 这一名称的出现不过 300 多年。但是史书证明两岸人 民对台湾宝岛早有称呼,历史上对台湾的称呼有近十 个,不同的称呼却反映了中华民族对台湾宝岛的关心 和期待。在古老的中国出现国家机器时,就把中国划 分为九州管理,记载这一史实的是中国最早的史书之 一《尚书·禹贡篇》。九州中的扬州管辖范围北至淮河, 东面至海。书中的“岛夷卉服”就是指台湾。康熙 33 年(1642 年)高拱乾主修的《台湾府志》中表示,夏商 时期的扬州包括台湾。日本学者尾崎秀真也认为“岛 夷”就是台湾最早的名称。“岛夷”,台湾的第一个名 称。 人们对海的知识逐渐增加,从水中走出来的人类 开始把大海为人所用。春秋战国时,近海交通有所发 展,因此出现许多关于海上的传说,其中方士徐福为 Copyright © 2013 Hanspub 45  台湾岛和黄岩岛的来源研究 秦始皇求长生不老之药的传说流传至今。《史纪·秦始 皇本纪》中记载的徐福上书中所称的海上有三神山: 蓬莱、方丈、瀛洲。后人认为“瀛洲”即为台湾。徐 福没有回来,但是两岸的来往在以后的岁月中越来越 多。作为专门的历史地理书籍记载台湾的是在《前汉 书》。进入汉代,关于台湾的记载开始多起来。在《前 汉书·地理志》中有这样的记载,在会稽海外有“东鯷 人”,分为 20 余国,“以岁时来献见”。后来许多学者 认为“东鯷”应该指的就是台湾。在《后汉书·东夷列 传》中,更是把台湾分为三部分,“东鯷”即为北台 湾,“夷州”为中台湾,“澶州”为南台湾。在三百年 前的荷兰人连少挺(Linschoten)所绘的台湾地图中,也 把台湾分为三个岛。把台湾分成三部分,说明对台湾 的认识在加深。直接描述台湾情况的是在三国时期。 三国鼎立时期,东吴位于江南,管辖范围包括会稽和 东南沿海地区。东吴和海外的关系较为密切。《三国 志》中谈及在孙权黄龙 2年(230 年)派军队出海远征夷 洲。不少学者认为“夷洲”就是台湾。三国东吴临海 郡太守沈莹可以称之为最早的台湾学者,在他的《临 海水土志》对当时被称为“夷洲”的台湾情况有着专 门记载,只是此书已经流失,主要内容记载在《太平 御览》之中。从所记内容来看,这是当时最完整的关 于台湾的文字资料。当然也有人说此时的“夷洲”就 是广东或海南某地,但是从方位、气候、地形、古迹、 物产、习俗等方面考证,应该是指台湾。通过《临海 水土志》,使得远离台湾海峡的许多内地人,知道了 尽管是有限的、但是极为难得的台湾的具体情况。颇 有大志的隋炀帝,施政并无多少值得夸耀的纪录,但 对外对内征战却有特殊的喜好,当然也对早有前朝前 代所关注的台湾起兵。据《隋书·东夷传》所载,隋炀 帝曾于大业6年(610 年)发动远征琉求之战。“琉求” 是何处?历来争议较大。但绝大部分学者都认为“琉 求”即为台湾,而非日本琉球。不管如何,隋代对台 湾已经相当了解。在《宋史·外国列传》中则明确记载, 琉求国在泉州之东,有海岛称“澎湖”,烟火相望。 赵汝适的《诸蕃志》中也有类似的记载,当然所记内 容不详细。对于台湾的名称,有不少人进行过研究。 台湾政治名人连战出生于当地世家,他的祖父即为著 名历史学家连横。连横在代表作《台湾通史》中说, “台湾原名‘埋冤’,为漳泉人所号。”因为明代时期 的闽南人历尽艰辛到达台湾后,因水土不服和劳累困 苦,病死者众多,死后连尸骨都无法运回故乡,“故 以‘埋冤’名之。”因为“埋冤”不吉利,而闽南话 “埋冤”又与“台湾”同音,所以易名为“台湾”。 这种分析不无道理,因为移民确实有过令人难以忘怀 的痛苦经历。但是,连横先生的结论也有牵强附会之 处,因为同音的字很多,为什么用“台湾”代替“埋 冤”?“埋冤”不吉利,“台湾”吉利又表现在什么 地方呢?“台湾”名称的由来并非如此。台南是台湾 最早开发的地区,因此对台湾的称呼最初起于对台南 地区的称呼。最初在台南一带居住的拉雅族,在介绍 台湾时称为“Tayan ”或“Tai-An ”,荷兰人拼为 “Taioan”,从大陆来的移民则读作“Tai-Oan”。因 此, 由于读音不同,在台南一带称为“台员”、“大员”、“大 圆”、“大湾”、“大冤”。以后由闽南话的“台员”转 音为“台湾”,所指地区也由台南一地扩及整个台湾 地区。自明代起,“台湾”之名正式流行。在明代闽 人周婴所著《远游篇·东蕃记》中,以“台员”称台湾。 在明代万历年间(1573 至1619 年),在朝廷公文中出现 “台湾”。清代张眉的《瀛濡百咏》一书指出:周婴 把台湾称为“台员”,“这是闽南语所造成的错误,从 此台湾之名始进入中土”。“台湾”名称由此而来,应 该是比较客观的[3]。 3. 台湾岛从中国青藏高原被挤压漂移 出去的轨迹 图2给出了台湾岛的漂移旅行路线,本图的底图 是东南亚地形地貌图(反映了不同区域的地形地貌高 低),从该图中,可以很明显地看出在印度板块向北碰 Figure 1. Map of Taiwan (from map.9tour.cn) 图1. 台湾省地图(基于久游网) Copyright © 2013 Hanspub 46  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 2. Drift trajectory of Taiwan (revised from NOAA) 图2. 台湾的漂移轨迹图(基于 NOAA 地形图改编) 撞挤压过程中,位于其东南方向的地块好像挤牙膏一 样挤出的大量物质流向东南亚方向。图中红色的虚线 显示的是台湾岛的运行轨迹,其中位于菲律宾的黑色 圆圈是最后一个停留点,台湾岛应该是最后从这个圆 圈处分离漂移到当前位置的。 从本图中可以很清楚地看出,在印度板块以南的 印度洋上有 2条近南北向的轨迹,这应该是印度板块 向北漂移后留下的痕迹,其中位于西侧的轨迹线上形 成了马尔代夫群岛。 该图还说明随着印度板块的向北挤压,包括菲律 宾、马来西亚、印尼、越南、泰国、老挝、柬埔寨等 众多东南亚国家都被从中国青藏高原的东南角挤出 去。他们多数是印度板块从特提斯洋底刮蹭下来的堆 积岛,部分是印度板块挤压喜马拉雅和羌塘等地块的 挤出物。台湾岛经历了漫长的旅程,旅行路线为近U 字弧形,其中还有停顿,最后一站是从菲律宾群岛分 离漂移到目前位置的。形象地比喻,台湾岛是从中国 青藏高原东南角出发,经历了东南亚之旅,在菲律宾 经过短暂停留,然后又出发,目前正在回归中国(祖国) 的路上。可以说台湾岛像一个行者,经历了漫长的东 南亚之旅,已经快要回家了。 4. 台湾岛从中国青藏高原被挤压漂移出去 的8个证据 4.1. 证据 1:东南亚地块逃逸构造与新特提斯演 化在地质上得到了广泛认可 台湾岛的形成和全球性的构造运动历史密切相 关。亚洲大陆逃逸构造的模式是法国巴黎地球物理研 究Paul Tapponnier教授提出的。1975~1976 年他在美 国MIT 做博士后的时候,用胶泥模拟欧亚大陆在向北 漂移的相对刚性的印度大陆板块(在图3中印度板块 用钢活塞代表)挤压下,亚洲大陆逐渐裂解,分成断块 向东或东南方依次逃逸[4,5]。 印度板块和欧亚板块相碰于约 50 百万年(Ma)前。 碰撞之后,力学强度较小的亚洲大陆挤压缩短了近 1500 公里,形成了厚度近乎是正常大陆地壳(35~40 公里)两倍的青藏高原增厚地壳。当青藏高原隆起到一 定的海拔高度(山峰 7~8 千米高)后,此时地壳物质在 差应力的作用向东(太平洋方向)侧向运动,离开青藏 高原地壳以便在印度板块前进的道路上腾出空间。东 南亚地块(中国滇西、越南、老挝、柬埔寨、泰国)被 挤出时间大约开始于 24 Ma之前[6,7]。东南亚地块以前 呈近东西向,横在印度板块向北前进的道路上。随着 印度板块继续向北运移,整个东南亚地块像一个抽屉 一样一边往外抽,一边还作顺时针旋转,最终到了现 在我们所观察的这个位置。东南亚地块向东南方向漂 移并伴随右旋。图 4是印度板块和亚洲板块碰撞的卡 通图。 这种逃逸构造所形成的使东南亚地块的向东南 方向运动的结论从古地磁学上也得到了佐证。杨振宇 1998 年的研究表明[8]:从印支地块不同构造带中获得 的中生代古地磁数据说明印度支那地块(即东南亚地 块)自晚白垩世以来,相对于中国东部向南滑移量达 Figure 3. Paul Tapponnier’s simulation experiments. It shows the escape structure about Indian Plate making extrusion northward to Southeast Asia block (A: Southeast Asian block; B: South China block) 图3. Paul Tapponnier的模拟实验,印度地块向北挤压过程中东南 亚地块逃逸构造示意图(A:东南亚地块;B:华南地块) Copyright © 2013 Hanspub 47  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Copyright © 2013 Hanspub 48 新的碰撞大地构造格局,并叠置与改造了碰撞前的构 造格局。因此,研究印度–亚洲碰撞的大地构造及单 元,并与碰撞前的大地构造及单元进行详细地对比区 分,才能真正揭示青藏高原的形成与演化。图 4显示 了印度–亚洲碰撞近程和远程效应的卡通(法国构造地 质学家马托耶遗作):碰撞导致喜马拉雅和青藏高原的 隆升、西昆仑和天山的崛起并叠覆在塔里木地块之上[6]。 4.2. 证据 2:特提斯构造域构造格架证据 Figure 4. Cartoon for India-Asia collision (by Posthumous of M. Mattauer from Xu Zhiqin et al. 2011) 图5给出了特提斯构造域区域构造格架略图[10]。 图中显示其总体构造形态是物质从喜马拉雅的东北 角向东南被挤出。图中M和印支地块都被向外挤出。 该图也给出了一个位于印度板块东南侧的一个近 U 形的“现代俯冲带”(图中红色带刺的线条所 示)。作 者推测这个所谓的“现代俯冲带”应该是东南亚众多 地块漂移的轨迹线。 图4. 印度-亚洲碰撞卡通图(构造地质学家 M. Mattauer遗作) (据许志琴等,2011) 1200 ± 460 km,同时伴随着 15 度左右的顺时针旋转。 曲懿华等1998 年的研究表明[9],泰国白垩纪地层古纬 度为 23.1˚ ± 1.8˚,与现在的纬度(16.5˚)差6.5˚,表明 该处在白垩纪后向南东方向漂移了 700 km。 许志琴(2011)的研究表明[6](图6):在新元古代以 来长期活动、多期造山及新生代最后隆升的基础上形 成的青藏高原称为造山的高原(Orogenic Plateau)。前 人的研究表明,印度–亚洲大陆碰撞之后,板块之间 汇聚收敛并未终止,印度板块仍以44~50 mm/a的速 印度–亚洲碰撞导致了青藏高原隆升、青藏高原周 缘造山带的再崛起以及大量物质的挤出流动,这是新 生代以来地球上最壮观的地质事件,它不仅造就了青 藏高原广大地域的变形、导致地貌、环境及其深部结 构发生与碰撞前完全不同的巨大变化,而且展示了全 Figure 5. Tectonic framework of the Tethyan tectonic domain (Pan Guitang et al. 2012 ) 图5. 特提斯构造域区域构造格架略图(潘桂棠等2012)  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 6. A map showing the India-Asia collision tectonic units (Xu Zhiqin et al. 2011) 图6. 印度-亚洲碰撞的大地构造单元图(许志琴等2011) 率往北推进,俯冲到亚洲大陆之下。现在所见的印度 板块要比陆–陆碰撞之前古印度板块的规模小得多。在 大印度板块变成小印度板块的过程中,约有1500 km 的南北向缩短量由地壳增厚的过程来吸收,使青藏高 原成为 2倍于正常地壳厚度的巨厚陆壳体(平均厚度 70 km),并形成了印度与西伯利亚板块之间南北 2000 km、东 西3000 km巨大范围的新生代陆内变形域,导 致了现今青藏高原南缘喜马拉雅山脉的南北向缩短 率为 18 mm/a。图中右下角(东南方向)也很清楚地显 示出被挤出的地块(包括BST 和LPT 和SSGT 等等)。 4.3. 证据 3:大陆漂移的源动力证据 作者在“大陆漂移的源动力——板块自驱动模式” 一文中描述到[16]:大的克拉通板块(南非、西伯利亚、 北美等)由于包含古老的元古代太古代岩石,这些岩石 密度远大于较新的岩石,因此比重大,漂浮在软流圈 (姑且这么认为)上根基会很深,结果是漂移速度极慢 (类似 30 万吨的巨型油轮,动力又不足),多数情况下 表现出原地画弧运动。而印度板块根基不很深,其深 度非常适合漂移(马力最大,好像一个 8万吨级的核动 力航母,速度很快),其他板块根基也应该和印度板块 差别不大,因为从物理原理讲,这些比较新的岩石组 成的陆块密度大致相当,当它们漂浮在软流圈上时其 切割深度也差别不大。因此印度板块在这个核动力航 母的驱动下,从数千公里之遥的南印度洋向北横冲直 闯,在特提斯洋(其规模应该和现在的太平洋大致相当) 首先碰撞到了喜马拉雅板块(喜马拉雅 板块是否存 在?是否是刮蹭大洋壳的产物?)和拉萨板块(拉萨板 块也应该很大,规模可能不小于印度板块),印度板块 同时也像一个巨型推土机一样在其前面刮起来了巨 Copyright © 2013 Hanspub 49  台湾岛和黄岩岛的来源研究 厚的洋壳物质(包括沉积物),其推起的物质(包括洋壳 和沉积物)厚度应至少 5~10 公里,印度板块从南往北 至少漂移了 3800 公里,总的物质厚度应该至少19,000 公里,而喜马拉雅山才不超过 9公里高,其他物质到 哪里去了?一个可能和现实的解释是,由于挤压力及 重力的作用,这些被推起的总物质与拉萨板块的少部 分向西挤出(流向地中海区域),而大部分向东南挤出 (逃逸)。随着印度板块的再向北冲撞,遇到了一个根 基很深的羌塘板块(类似一个漂浮在大洋中的 30 万吨 巨型油轮),也会大规模地挤出块体,这两次共向东南 方向挤出了包括马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等东 南亚地块,甚至连巴布亚新几内亚到远至新西兰等众 多小地块都应该是印度板块向北碰撞的挤出物。随着 印度板块这个核动力航空母舰的继续向北漂移,甚至 推动了羌塘板块这个根基巨大的油轮,又相继和松潘 甘孜和塔里木板块碰撞,在青藏高原隆升的同时也挤 出印支地块等并控制中国的整体构造格局。因此说整 个地球的动力演化是一个连动机制,不能单纯从一个 小构造看问题,应该从全球的视野看待大地构造的演 化历史。 另外我们从印度板块目前的受力情况可以看出, 其西侧的驱动力更强大,东侧相对要弱很多。因此可 以想像,印度板块目前就好像在东西两侧的轮子上各 装了一个发动机,西侧发动机功率强劲,东侧比较弱 小,其作用力的必然结果是使印度板块整体向东北加 力,并产生右旋。这与我们观测到的目前中国整体右 旋的构造格架相同(不排除局部范围内的左旋)。 图7给出作者的大陆漂移的源动力——板块自驱 动模式示意图。由于大陆板块划过洋壳时往往切割很 深,可达到很接近大洋地壳下层塑性熔融层附近,甚 至直接就切割到了这个半熔融层之上(我们目前不清 楚到底是否到达多深)。当大陆板块划过大洋板块时, 由于海水的迅速冷却,多数情况下可能并不能直接发 生岩浆喷发,而是岩浆上涌到一定的高度后迅速冷却 (浅表层变成硬壳熔岩),从而在大陆板块后方留下一 个大大岩浆鼓包,形成如图 7的一个岩熔推动大陆板 块漂移的自驱动模式。基于常识,我们可以想像该驱 动力可以足够大,足以推动大陆板块的漂移。 简单地说就是板块运移划开洋壳引起岩浆上涌, 在陆块后面冒泡,巨大的岩浆热动力推着板块往前。 Figure 7. Source of power for continental drift-Plate self-drive mode, it shows when continental plate slip across oceanic plate, it will produce a forward driving force due to the thermal imbalance between the front and back of the plate 图7. 大陆漂移的源动力——板块自驱动模式示意图,图中显示当 大陆板块划过大洋板块时的状态。板块前后由于热力的不平衡产生 了向前的驱动力 该模型说明大陆板块在大洋中是通过热力驱动的,就 好比大陆板块自带了一个螺旋桨,靠自身漂移过程产 生的热力前后的不平衡而驱动前行。 基于该模型,我们可以推论,在印度板块向被快 速漂移及碰撞过程中,是挤压力首先驱动了这些被挤 压出来的东南亚众多地块。到达一定的位置后,其后 续力量应该是该模型的自驱动力。因为这种板块之间 的挤压力只在板块接触面上发生。待挤压出去后,该 力已经鞭长莫及。 4.4. 证据 4:地形地貌和山脊复原后能够得到极 好的吻合 作者数年前就注意到台湾岛在外形上与菲律宾 群岛上的一个海湾(拉蒙湾)的形状有相似之处,一直 在思索其复原方式,随着作者进行老挝钾盐矿勘查的 深入研究,逐步探讨东南亚地块的运动方式,最后才 有了一个完整思路。图 8是目前台湾岛及菲律宾北部 的Google-earth 地图。图9是将台湾岛左旋70 度后并 向下移动到拉蒙湾后的复原图。可以看出台湾岛复原 到其原始位置后在地理特征上与拉蒙湾吻合良好。台 中市复原后位于目前的马尼拉市附近。 这种复原不单是从外形上能吻合良好,从台湾岛 的主要山脉分布图上,我们也可以看出复原后吻合良 好(图10)。因为台湾岛只有一条著名的中央山脉,可 以看出,中央山脉走向与菲律宾拉蒙湾以北的山脉走 Copyright © 2013 Hanspub 50  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 8. Current Google-earth map of the Chinese Taiwan Island and Lameng Gulf 图8. 目前中国台湾岛及拉蒙湾 Google-earth 地图 Figure 9. Google-earth map after Taiwan Island restored to its original position 图9. 台湾岛复原到其原始位置后的 Google-earth 地图 向基本吻合,而且山脉的幅度也差不多一致。这是巧 合吗?显然不是,后面的地质层位证据将更加充分。 4.5. 证据 5:地质层位复原后能够得到 极好的吻合。 如果上面的假说是正确的话,一定能够从地质图 上得到更确切的证据。那就是地质层位的吻合。图 11 是基于亚洲地质图的台湾岛和菲律宾地区放大图,从 Figure 10. The range distribution map after Taiwan Island re- stored to its original position with rotation leftward 70 degrees. (revised from NOAA) 图10. 将台湾岛左旋 70 度后复原到原来位置后的地形山脉 分布图(基于 NOAA 地形图改编) 图中我们注意 2个关键地质层位,那就是台湾的 E层 和PZ 地层。而拉蒙湾北部的E层和南部的 PZ 层正 好和台湾岛复原后吻合极好。如图12 所示。对比中 可以忽略新地层N,因为新地层在最近的构造运动前 后变化较大,对比中主要对比较老地层。 4.6. 证据 6:板块运动轨迹线的证据 作者在“日本从中国分离出去的 8大证据”一文 中,给出了利用板块运动的轨迹线分析板块来源的方 法。文中写到:基于作者提出的“板块运动轨迹所产 生的海底堆积和深海峡谷”这一深海峡谷成因模式和 “大陆漂移的源动力——板块自驱动模式”很容易通 过板块漂移过后的尾迹分析其来源及漂移方向。这与 刑事侦探对指纹和足迹的分析类似,通过简单分析就 可以大致判断嫌疑人的去向。 利用同样的方法,我们可以分析台湾从菲律宾拉 蒙湾分离漂移出去的轨迹。这个轨迹很奇怪,菲律宾 群岛中马尼拉地块(白色框部分)应该首先向北漂移 (如图中白色虚线条所示),然后在最北端停顿下来, 这个过程中,为台湾岛的漂移让出了空间,此时,台 湾岛沿着红色虚线条先向西南漂移,然后又一路北上 到达当前的位置,最后马尼拉地块又奇怪地折返回 来,如图中白色虚线条所示(图13)。分析其原因可能 是这个过程中恰好遇到日本地块的漂移,日本正从中 国东南部分离漂移时候产生的碰撞力给马尼拉地块 Copyright © 2013 Hanspub 51  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Copyright © 2013 Hanspub 52 Figure 11. The geological map of Taiwan and Philippine (from geological map of Asia) 图11. 台湾和菲律宾地区地质图(基于亚洲地质图) 一个向南的推动力,使其改变了方向,又漂移回其原 来的位置。 4.7. 证据 7:地球物理学证据 图14 给出了东南亚地区的重力异常图。该图反 映了深部的构造形态。图中东南亚各个地块被印度板 块挤出和流动的方向轨迹十分清楚。图中也可以很清 楚地看出台湾岛从菲律宾的拉蒙湾分离漂移的轨迹 和路线。图 15 是台湾的地震带分布图,可以看出台 湾的地震主要分布在东侧,说明台湾在漂移过后在地 壳深处留下了薄弱区从而引发了地震。另外据最近台 湾岛的 GPS 测量发现,台湾岛整体在向北西方向漂 移,但台湾岛南部向北西方向运动速度明显快于北 部,说明台湾目前仍在旋转着(右旋)并向北西方向漂 移,趋势是台湾海峡宽度逐渐减小,并最终碰撞上中 国的东部沿海地区。也就是说台湾岛正在向中国东南 沿海拼接。 4.8. 证据 8:考古和雅美人的证据 台湾高山族的先民可追溯到距今2~3万年前的旧 石器时代的“在镇人”[11]。对于高山族的来源,说法 很多,但比较一致的说法是,主要来自内地沿海一带 古越族,与来自琉球群岛和菲律宾群岛的居民,相互 融合发展而成。至今高山族人仍然保留着一些本民族  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 12. The recovery plans on the Asia geological map of Taiwan and Philippine (revised from geo log ica l map of Asia) 图12. 台湾岛复原到菲律宾地区地质图(基于亚洲地质图修编) 的特色,如黥面、凿齿、穿耳等习俗。高山族人主要 从事农业、林业和狩猎,其中雅美人主要从事捕鱼。 雅美人是高山族的族群之一。人口2500 人,居 住在 6个村落。分布于台东县兰屿岛滨海地带,是高 山族中唯一的渔猎民族。语言几乎与菲律宾北部的巴 丹居民一致。农业以种植水芋为主,工艺以制陶、造 船、制银较为著名。社会生活以核心家庭为主。该族 群爱好和平,没有猎头等习惯[12]。 作者特别留意到了其中的“雅美人语言几乎与菲 律宾北部的巴丹居民一致”,这是否说明台湾岛从菲 律宾分离出来的时间不长,应该是 200 万年左右以后 的事情。如果本文的结论是正确的,雅美人的祖先一 定郁闷地发现他们生活的陆地为什么不断地变换位 置,原来还连接着菲律宾的大陆,为什么后来又独自 漂流在茫茫大海。 台湾岛是一个孤立的岛屿,在动物进化史上应该 不会进化出很多大型动物。有人在台湾西部发现许多 大型哺乳类——如象、犀牛、野牛、野鹿、剑虎等的 化石,说明早在距今 100 万年左右有大批动物,从大 陆别地移到原属大陆的台湾[2]。作者认为这些动物不 是台湾的本土动物,很可能是从菲律宾随着台湾的漂 移被带过来的,特别是犀牛应该是热带地区的动物。 这些动物与雅美人应该具有类似的经历。 5. 台湾岛最后分离时间厘定 张明书(1998)的研究表明[13]:台湾是飞来峰,台 湾 Copyright © 2013 Hanspub 53  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 13. Block drift trajectory of Taiwan and Philippines 图13. 台湾和菲律宾地块漂移轨迹图 Figure 14. Gravity anomaly map of southeast Asia 图14. 东南亚地区重力异常图 岛的地质构造特征既不同于岛弧带,也有别于中国大 陆架。它原应是印支大陆裂离的小陆块,位于特提斯 海中。中生代晚期,印澳板块北移与欧亚板块相碰撞, 使特提斯海东延部分的大部分消亡,台湾小陆块与印 Figure 15. Taiwan earthquake distribution map 图15. 台湾地震分布图 Figure 16. Map of the plate position of the research sites for Danxia Landforms (Ou Yangjie, 2013) 图16. 丹霞地貌研究地所处板块位置示意图(据欧阳杰,2013) 澳板块相撞形成大南澳蛇绿–混杂岩带,并近一步缩 小了东特提斯海的范围。上新世末,印澳板块再次往 Copyright © 2013 Hanspub 54  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Figure 17. Ancient Huaxia massif drifted roadmap (revised from the gravity anomaly map of Southeast Asia) 图17. 古华夏地块漂移路线图(基于东南亚重力异常图修编) 北碰撞,处在几组应力剪切位的台湾小陆块,被剪断 推覆到现今的位置,使原先北西向的主体构造方向变 成了南北向。这一设想如同其他推断一样,难以找到 直接的证据,但可以从现今台湾岛的基本地质、构造 特征中找到间接的依据。如果将现今台湾岛以顺时针 方向往西南移动,使大南澳蛇绿–混杂岩带与元江– 红河构造线相适应,台湾的北端与海南岛的西南侧相 拼接,那么利吉层蛇绿–混杂岩就可成为推覆带的产 物,它可能是台湾岛移动的载体。这样拼接后的台湾 地质、构造难题,都可以得到比较合理的解释。台湾 岛被推覆到现今位置的时限,应该是在 2~3 Ma之间, 是印澳板块与欧亚板块碰撞的派生产物,也是板缘次 一级碰撞–位移的结果。 由此作者推断,台湾岛原是特提斯洋上的沉积 物,印度板块像推土机(或者像农民犁地),不断翻起 洋壳物质,然后挤出到达菲律宾目前的拉蒙湾。短暂 停留后,又漂移到当前位置,最后的分离时间应该在 小于 200 万年左右。 6. 南中国海及黄岩岛的成因讨论 关于南中国海的成因,一直是地质学届纷争多年 没有 然遗产 地丹 形的黑框)的漂移 轨迹 1) 马来西亚、印尼、越南等东南亚地块 是印 离漂移 出去 上的 南沿海 分离 1) 新生代岩石做更精确的古地磁定年, 以确 其运动漂移必经之路上设计地学 断面 定论的古老课题[14]。基于本文的分析,作者推测, 其成因同样是印度板块向北漂移碰撞所产生的一系 列反应的结果。从图 14可以看出,其很可能是位于 中国东南的华夏古板块向北漂移后留下的一片海洋。 而该华夏古板块的来源应该和菲律宾、马来西亚等地 块一样,是由印度板块向北挤压的挤出物。 图16 是欧阳杰(2013)在“中国丹霞世界自 霞地貌发育机制探讨”一文中的图件[15]。图中显 示华夏古板块(Ⅲ)与扬子古板块(Ⅱ)之间存在一个古 板块结合带。这说明古华夏板块是后期拼贴到中国大 陆主板块上的。该板块漂移的结果自然会在其后面留 下深深的切沟,那就是南中国海。 图17给出了古华夏地块(近椭圆 图(图中黑色线条所示),从该图中可以很清楚地 看出该板块向北漂移过程中,不断地旋转和改变方 向,至少发生过 2次比较大的旋转和方向改变,从而 到达并拼接到当前的位置。其漂移后在尾部留下了深 深的南中国海。黄岩岛也应该是该漂移过程中的遗留 物(海底火山岛)或者刮蹭沉积岛。是否如此有待历史 的检验。 7. 结论与建议 7.1. 结论 菲律宾、 度板块在向北漂移过程中刮起的海洋地壳物质 和碰撞挤压物质向东南方向逃逸的地质体。 2) 台湾岛最后一站是从菲律宾拉蒙湾分 的,从原始位置顺时针旋转了约70 度漂移到当 前位置。其分离起始时间大约在 200 万年左右,目前 还在整体向北西方向漂移同时伴随着顺时针旋转。 3) 黄岩岛是古华夏板块漂移过程中在南中国海 遗留物(海底火山岛)或者刮蹭沉积岛。 4) 本文的结论否定了台湾直接从中国东 出去的说法。 7.2. 建议 对台湾的 定其古纬度。 2) 在台湾南部 ,以确定是否存在漂移留下的深层物质改变信 Copyright © 2013 Hanspub 55  台湾岛和黄岩岛的来源研究 Copyright © 2013 Hanspub 56 在加拿大的祁凤茹教授的不断鼓励 下写 参考文献 (References) [J]. 地球物理学报, 2011, 12: 1- 逃逸构造与现今中 , 张泽明, 刘焰. 印度–亚 [A]. 第八 盐成矿规律及 成. 多岛弧盆系构造 高山族服饰, 高山族风俗[URL], 2012. nan ], 2013. /2005-04/20/content_2855051.h 书. 试论台湾的非岛弧成因及其与南海海盆的相关性[J]. 远. 南海西北 界自然遗产地丹霞地貌发育机制探讨[J]. 板块自驱动模式[J]. 地球科 息。 8. 致谢 本文是在远 成的,特此对她表示真诚的感谢!感谢加拿大的 李庆谋教授给予的关键资料支持!感谢时尚沙发制造 (深圳)有限公司梁广举先生提供的图像技术服务!感 谢我的妻子华芳女士一直默默无闻的支持和奉献!感 谢中国知网、美国Google 公司、中国百度网络公司 提供的快速优质服务。 [1] 刘光鼎. 深化南海大陆边缘研究 8. [2] meijiehappy. 台湾岛是怎样形成的[URL], 2009. http://zhidao.baidu.com/question/84722304.html [3] 爱新觉罗·毓鸣. 台湾[URL], 2012. http://baike.baidu.com/view/2200.htm [4] 稽少丞, 王茜, 孙圣思等. 亚洲大陆 震活动 ]. 地质学报, 200, 82(12): 16 国地 [J 844-1667. [5] P. Tapponnier, G. Pelt Zer and R. Armijo. On the mechanics of the collision between India and Asia. In: M. Coward and A. Ries, Eds. Collosion tectonics. Geological Society of London Special Publication, 1986: 115-157. [6] 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 嵇少丞 洲碰撞大地构造[J]. 地质学报, 2011, 85(1): 11-33. [7] 许志琴. 印度–亚洲碰撞: 从挤压到物质侧向逃逸 届(2013)青藏高原地球科学学术年会论文集[C]. 北京, 2013. [8] 杨振宇. 印度支那地块第三纪构造滑移与青藏高原[J]. 岩石 圈构造演化地质学报, 1998, 72(2): 112-125。 [9] 曲一华, 袁品泉, 帅开业. 兰坪–思茅盆地钾 预测[M]. 北京: 地质出版社, 2010. [10] 潘桂棠, 王立全, 李荣社, 尹福光, 朱弟 模式: 认识大陆地质的关键[J]. 沉积与特提斯地质, 2012, 32(3): 1-20. [11] 来源于网络. http://www.xingzuo360.cn/wushiliugeminzu/dongnan_zhong buminzu/32528.html [12] 新华网. 高山族[URL http://news.xinhuanet.com/ziliao tm [13] 张明 海洋地质与第四纪地质, 1998, 18(2): 113-118. [14] 魏喜, 陈亦寒, 胡礼国, 武金云, 姜建群, 李振 次海扩张时代和洋壳性质: 沉积地层及重磁依据[J]. 地质学 报, 2012, 3(6): 1-10. [15] 欧阳杰. 中国丹霞世 地球科学前沿, 2013, 3: 18-21. [16] 梁光河. 大陆漂移的源动力—— 学前沿, 2013, 3: 86-96. |