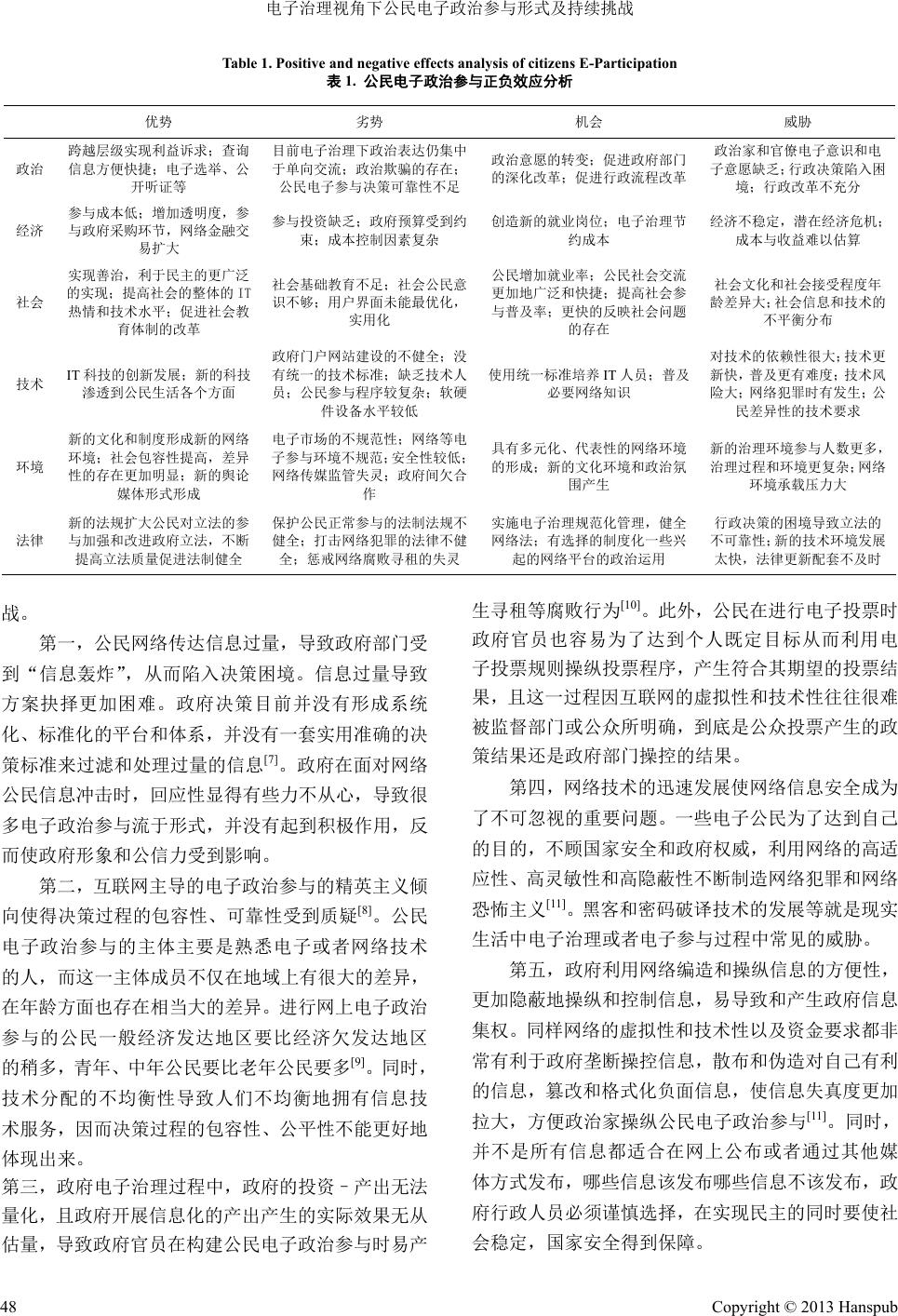

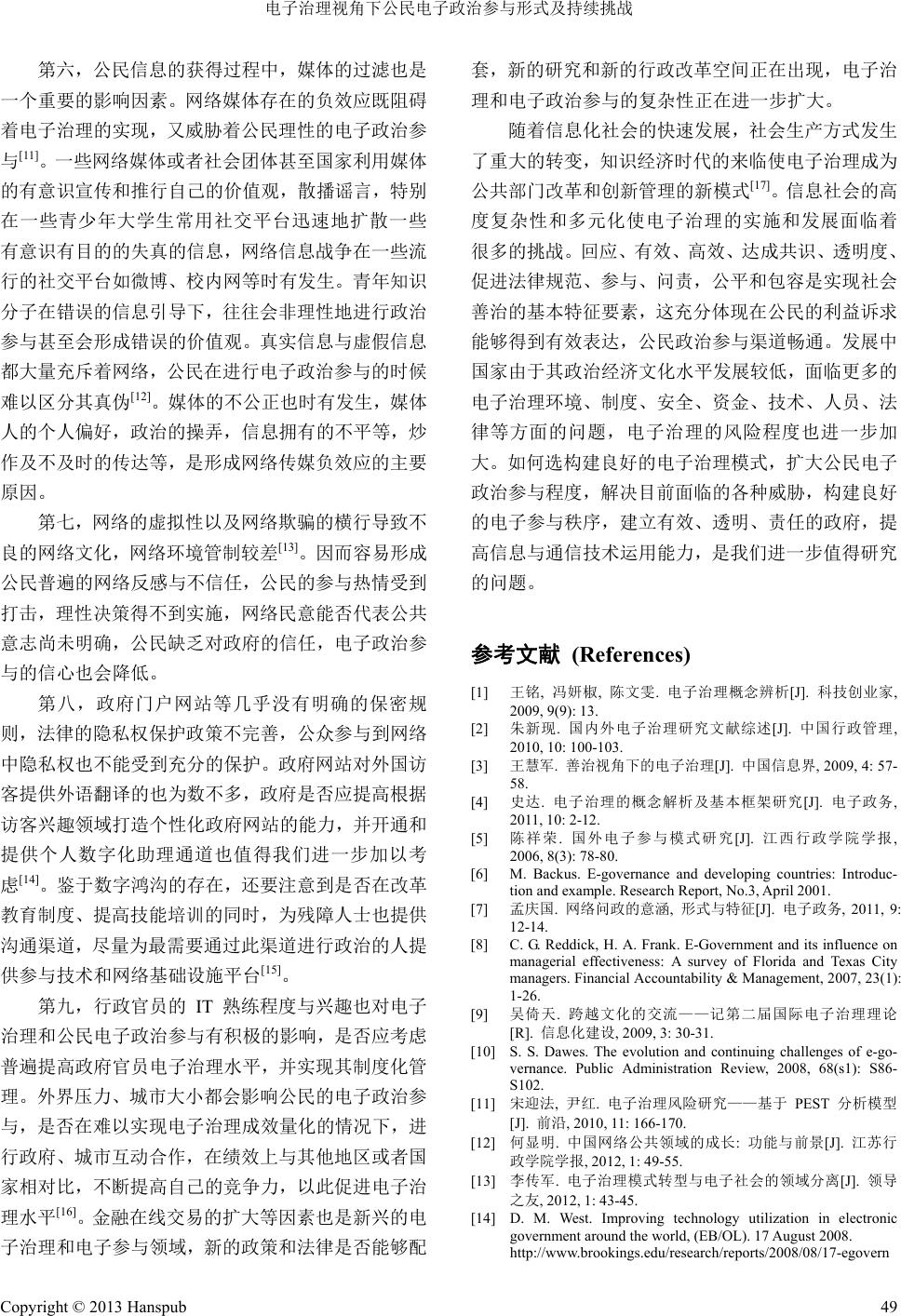

Advances in Social Sciences 社会科学前沿, 2013, 2, 45-50 http://dx.doi.org/10.12677/ass.2013.22008 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ass.html) The Forms and Continuing Challenges of Citizens E-Participation from the View of E-Governance Li Xiong Public Management College, Yunnan University, Kunming Email: xlalm@126.com Received: Apr. 23rd, 2013; revised: May 4th, 2013; accepted: May 24th, 2013 Copyright © 2013 Li Xiong. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: E-governance development process is a process of continuous improvement and innovation by using information and communication technology (ICT) and networking technologies for government management. It is also an effective way for society to good governance. In the process of building political civilization of socialism with Chinese characteristics, effective and orderly political participation is a key factor in democratization building. E-participation is the core mechanism of e-governance, but due to the various uncertainty and dynamicity factors of e-governance, e-political participation of citizens is also facing a number of risks and challenges. The research on the concept of e-governance and effects of e-political participation shows the opportunities and challenges faced by the electronic political participation. Emphasis on the various problems faced by the current electronic political participation is the key to sustainable development of e-governance. Keywords: E-Governance; E-Participation; E-Surveillance; Positive and Negative Effects 电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 熊 丽 云南大学公共管理学院,昆明 Email: xlalm@126.com 收稿日期:2013 年4月23 日;修回日期:2013年5月4日;录用日期:2013 年5月24 日 摘 要:电子治理的发展过程是运用信息通信技术(ICT)和网络技术对政府管理进行不断完善和创新的 过程,是社会走向善治的有效途径。在建设中国特色社会主义政治文明的过程中,有效有序的政治参 与是实现民主化建设的关键因素。电子参与是电子治理运行的核心机制,但由于电子治理各种因素的 不确定性和动态性,公民电子政治参与也面临着许多风险和挑战。本文通过对电子治理概念和电子政 治参与产生效应的分析,说明了电子政治参与面临的机遇和挑战。重视并解决当前电子政治参与所面 临的各种问题,是电子治理可持续发展的关键所在。 关键词:电子治理;电子参与;电子监督;正负效应 1. 电子治理概念剖析 电子治理是信息社会社会治理的新范式。传统的 社会治理强调自上而下的等级制管理,以单一的施政 者为行为主体。电子治理新范式下,强调上下互动、 主动积极地管理,公开透明地行政,也强调公民参与 政府决策制定,政府与社会组织、公众企业紧密合作, Copyright © 2013 Hanspub 45  电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 通过通信技术实现电子民主[1]。是一种不同于传统管 理体制和机制新模式,其体现的是一种参与式的政府 管理模式。值得注意的是,电子治理强调的是协同治 理,是公众在政府政策制定和修改过程中进行参与和 协商 1,而最终的政策结果仍然是由政府行政机关凭 其行政权力实施,公民有权进行行政参与,但政府仍 然是最终的政策执行者。 电子治理产生于科学技术和公民社会两个维度 [2],电子治理以信息通信技术(ICT)为技术平台,通过 其实现政府公共部门与社会其他部门及公众的交流, 实现公民意志的民主化表达。科技与社会、政治的互 动是电子治理社会构建的过程[3]。电子治理强调持续 互动,注重治理过程的开放性与透明性。电子治理的 实施领域包括电子政务和电子民主。电子治理主体是 多元化的,因为强调公众的广泛参与,电子治理将电 子参与作为核心机制。 实施电子治理的目标是实现善治,其显著特征在 于参与、透明、责任。善治是一种的治理方式,其本 质特征就是政府与公民对公共生活的合作管理,它是 政治国家与公民社会的一种新颖关系。善治就是使公 共利益最大化的社会管理过程,也是是国家权力向社 会的回归,善治的过程是一个还政于民的过程。电子 治理的透明性、公开性、持续性和互动性是政府实现 善治的最有力的回应。且在某些方面与传统治理模式 相对比时可以看出,电子治理显著的较高效率也对政 府实现善治有着非常积极的影响。在理解电子治理概 念时,应强调电子治理是价值追求和工具手段的有机 统一体,电子治理不仅仅只作为一种应用工具,其价 值理念也应该是值得强调的一方面[4]。总的说来,电 子治理强调电子参与、电子咨询、电子管理、电子双 向交流及网络化的社会引导,通过技术与信息的开放 和使用,实现公众与政府的互动,以借助网络、手机、 电视、及广播等手段进行政治议题的公众表达以及公 共咨询和参与,实现通过电子治理来重新构建政府与 社会的关系。 2. 电子治理下的公民电子政治参与及 实现形式 政治参与是公民对政治过程的介入,是以公民为 主体的政治行为[5]。电子治理模式下公民的电子政治 参与是公民通过网络、手机、广播、电视等平台对政 治过程的介入,它的主体是普通公民、网络公民、网 络团体、政府部门及国家,参与的客体是社会政治过 程,包括一些个别的社会现象等,外延是公民介入政 治过程的实际行为。电子政治参与是以网络、手机等 电子通讯技术为途径、手段,参与制定、通过或贯彻 公共政策的行为。 公民电子政治参与从政策决议形成的流程来看, 可以分为政策形成之前的参与、政策形成中的参与和 政策形成后的参与。 1) 政策形成之前的公民电子政治参与包括电子 请愿、电子投诉、电子信箱、电子论坛和网络讨论等。 其中,又分为对政策有主动兴趣的公民主动参与,如 钓鱼岛事件中国网民在论坛、博客、微博等的强烈呼 吁和反映,异地务工人员子女高考问题的解决方案, 针对毒奶粉、蒙牛致癌牛奶、工业明胶等食品安全问 题提出的各种投诉和建议等等,这样的事件在网络、 电视等媒介的强烈反应,极大地促进了政府行政机关 在一定程度上更加及时地了解到社会现状和公民的 需求,引起政府有关部门的重视,并促进政府部门及 时地进行政策的制定修改,加大行政执法的力度。另 外还有政府部门主导和推动的公民网络政治参与,通 常通过政府官方设立信箱、微博、设立门户网站、开 通在线服务、进行民意调查或者利用各种通讯平台进 行新闻自动推送来推动公民的网络政治参与。如各个 地区的市长信箱等类似渠道的开通,官员微博或者说 是政府部门微博的开通,人民网强国E政广场开通的 建议区、强国论坛和人民访谈等信息搜集板块,政府 官员举行的网络在线交流等等,都是公民表达政治诉 求,政府了解民意,解决民需的重要渠道。 2) 政策形成中的公民电子政治参与形式主要有 电子选举、电子投票、电子协商、电子决策等。公民 既是政策的消费者,也是政策的生产者。网络公民在 这个过程中的主要参与行为是通过在了解信息的基 础上,通过审查、讨论、权衡比较价值和不同的政策 选择。比如近年来的“两会”召开,手机、电视、网 络、广播等平台都被广泛应用于搜集民意和传达议案 等。尤其是手机的普及,2012年5月,中国手机用户 超过 10亿。手机成为除 PC电脑外第二大人们接触的 交流上网的工具。在数字产品高度发达的今天,仅 1国外动态:电子公务与电子治理比较[J]。中国行政管理,2008, S1:88。 Copyright © 2013 Hanspub 46  电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 2010 年国务院法制办就有超过 50 件的行政法规草案 和部门规章在网上进行征集与反馈,2011 年国务院法 制办定行政法规 25 件,并向社会公开征求意见。其 中鉴于 2011 年11 月16 日甘肃正宁县特大交通事故 引发的微博热议和网络呼吁,国务院法制办会同有关 部门抓紧调查研究,总结地方加强校车安全管理的实 践经验,提出了《校车安全条例(草案)》。除涉及国家 秘密等不宜向社会公开征求意见的外,国务院法制办 办对行政法规草案都通过中国政府法制信息网向社 会公开征求意见。除涉及国家秘密等不宜向社会公开 征求意见的外,国务院法制办对行政法规草案都通过 中国政府法制信息网向社会公开征求意见。一年来, 共将 19 部法律行政法规草案公开征求意见。比如,《车 船税法实施条例(征求意见稿)》公布后,共收到意见 1099 条;《机关事务管理条例(征求意见稿)》公布后, 共收到网上意见1422 条、电子邮件 528 封;《女职工 特殊劳动保护条例(征求意见稿)》公布后,共收到意 见9442 条、电子邮件 2290 封;《事业单位人事管理 条例(征求意见稿)》公布后,共收到意见6776条、电 子邮件 3966 封1。近年来,国务院各部门在部门规章 制定过程中,不少都通过中国政府法制信息网公开征 求意见,这对于增强规章制定的民主性和透明度起到 了明显的促进作用。2011年8月,国务院法制办还专 门发文,要求所有的部门规章草案都要在中国政府法 制信息网公开征求意见,且期限一般不少于30 天。 3) 政策形成后的公民电子政治参与形式主要有 通过网络的行政监督和行政复议等。互联网时代博 客、微博等自媒体的发达,使得人人都成为信息的采 集者和发布者。在这种情况下,官员的一举一动都被 置于群众的监督之下,无可遁逃。网民的精力无穷, 智慧无限,一旦被盯上,只要身有污点,就很难脱身。 尽管仍是小概率事件,但寻找官员身上的腐败线索, 已经成为网络反腐、网民表达好恶的重要途径,甚至 已成为习惯性动作,“微博反腐”高潮迭起。近来发 生的就有广州市城管局番禺分局政委蔡彬在网上被 曝出拥有21 套房产后,已被停职调查。2不管是名表 事件、还是房产事件或者是一些政府政策实施情况的 跟进,网络的监督的力量在这其中不容忽视,这既是 公民利益诉求和政治参与的一种新发展,也对我们建 设更好更强的和谐社会,提高政策执行力,制约政府 腐败和社会不良现象的发展有着非常积极的影响。 3. 公民电子政治参与正负效应分析 前面我们分析了电子治理模式下的公民网络政 治参与及其形式,然而学术界对于公民电子介入政策 协商、对社会政治过程的涉及是否能够给社会带来更 好的影响持不同观点,本文就公民电子介入电子政治 参与各方面条件及其带来的正/负效应从政治因素 (Political) 、经济因素(Economic)、社会因素(Socia l)、技 术要素(Technological)、环境因素(Environmental)和法 律因素(Legal)几个方面做出了 SWORT 分析[6](如表 1)。 4. 电子治理模式下公民电子政治参与的 持续挑战 1) 电子治理模式下公民电子政治参与的积极影 响。 从公民电子政治参与的 SWORT 分析中可以看 出:首先,公民参与电子治理,有效地增强了公民社 会的力量,而较好的政府信息公开环境也提高了公民 参与的有效性。促进政府行政流程和管理过程的改 革,增强政府的透明性,加大政府的回应力度,利于 服务型政府的建设,促进社会实现善治。再次,公民 电子政治的参与,极大的降低了政府部门的政务成 本,也提高了公民寻求政府部门办事的效率,缩短了 办事流程。同时,也促进了政府采购的透明化运作, 公民能够更多地参与到政府的经济决策中去。公民的 电子政治参与的发展也创造和提供了新的岗位,增加 了就业水平。推动了在线金融服务的发展。第三,公 民的电子政治参与促进了 ICT 技术的发展,进一步提 高信息的可获取性,减弱公众获取信息时遇到的障 碍。第四,新的文化制度、教育制度、社会政治认知 水平、社会互动和民主等在公民电子政治参与的有力 推动下逐步形成,社会管理水平逐步上升到以ICT 为 平台的高效、迅速、民主的层面。第五,新的管理条 例、法规应运而生,促进法制的完善,提高政府行为 的合法性。有效的政治参与下公民电子政治监督和制 约也促进了廉政政府的建设,有利于实现构建和谐社 会的宏伟目标。第六,有效的电子政治参与是社会矛 盾的重要宣泄机制,也是化解社会矛 盾的重要途径[5]。 1http://news.enorth.com.cn/system/2012/03/31/008965673.shtml 2http://opinion.hexun.com/2012-10-15/146757850.html 2) 电子治理模式下公民电子政治参与的持续挑 Copyright © 2013 Hanspub 47  电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 Copyright © 2013 Hanspub 48 Table 1. Positive and negative effects analysis of citizens E-Participation 表1. 公民电子政治参与正负效应分析 优势 劣势 机会 威胁 政治 跨越层级实现利益诉求;查询 信息方便快捷;电子选举、公 开听证等 目前电子治理下政治表达仍集中 于单向交流;政治欺骗的存在; 公民电子参与决策可靠性不足 政治意愿的转变;促进政府部门 的深化改革;促进行政流程改革 政治家和官僚电子意识和电 子意愿缺乏;行政决策陷入困 境;行政改革不充分 经济 参与成本低;增加透明度,参 与政府采购环节,网络金融交 易扩大 参与投资缺乏;政府预算受到约 束;成本控制因素复杂 创造新的就业岗位;电子治理节 约成本 经济不稳定,潜在经济危机; 成本与收益难以估算 社会 实现善治,利于民主的更广泛 的实现;提高社会的整体的IT 热情和技术水平;促进社会教 育体制的改革 社会基础教育不足;社会公民意 识不够;用户界面未能最优化, 实用化 公民增加就业率;公民社会交流 更加地广泛和快捷;提高社会参 与普及率;更快的反映社会问题 的存在 社会文化和社会接受程度年 龄差异大;社会信息和技术的 不平衡分布 技术 IT 科技的创新发展;新的科技 渗透到公民生活各个方面 政府门户网站建设的不健全;没 有统一的技术标准;缺乏技术人 员;公民参与程序较复杂;软硬 件设备水平较低 使用统一标准培养 IT人员;普及 必要网络知识 对技术的依赖性很大;技术更 新快,普及更有难度;技术风 险大;网络犯罪时有发生;公 民差异性的技术要求 环境 新的文化和制度形成新的网络 环境;社会包容性提高,差异 性的存在更加明显;新的舆论 媒体形式形成 电子市场的不规范性;网络等电 子参与环境不规范;安全性较低; 网络传媒监管失灵;政府间欠合 作 具有多元化、代表性的网络环境 的形成;新的文化环境和政治氛 围产生 新的治理环境参与人数更多, 治理过程和环境更复杂;网络 环境承载压力大 法律 新的法规扩大公民对立法的参 与加强和改进政府立法,不断 提高立法质量促进法制健全 保护公民正常参与的法制法规不 健全;打击网络犯罪的法律不健 全;惩戒网络腐败寻租的失灵 实施电子治理规范化管理,健全 网络法;有选择的制度化一些兴 起的网络平台的政治运用 行政决策的困境导致立法的 不可靠性;新的技术环境发展 太快,法律更新配套不及时 战。 第一,公民网络传达信息过量,导致政府部门受 到“信息轰炸”,从而陷入决策困境。信息过量导致 方案抉择更加困难。政府决策目前并没有形成系统 化、标准化的平台和体系,并没有一套实用准确的决 策标准来过滤和处理过量的信息[7]。政府在面对网络 公民信息冲击时,回应性显得有些力不从心,导致很 多电子政治参与流于形式,并没有起到积极作用,反 而使政府形象和公信力受到影响。 第二,互联网主导的电子政治参与的精英主义倾 向使得决策过程的包容性、可靠性受到质疑[8]。公民 电子政治参与的主体主要是熟悉电子或者网络技术 的人,而这一主体成员不仅在地域上有很大的差异, 在年龄方面也存在相当大的差异。进行网上电子政治 参与的公民一般经济发达地区要比经济欠发达地区 的稍多,青年、中年公民要比老年公民要多[9]。同时, 技术分配的不均衡性导致人们不均衡地拥有信息技 术服务,因而决策过程的包容性、公平性不能更好地 体现出来。 第三,政府电子治理过程中,政府的投资–产出无法 量化,且政府开展信息化的产出产生的实际效果无从 估量,导致政府官员在构建公民电子政治参与时易产 生寻租等腐败行为[10]。此外,公民在进行电子投票时 政府官员也容易为了达到个人既定目标从而利用电 子投票规则操纵投票程序,产生符合其期望的投票结 果,且这一过程因互联网的虚拟性和技术性往往很难 被监督部门或公众所明确,到底是公众投票产生的政 策结果还是政府部门操控的结果。 第四,网络技术的迅速发展使网络信息安全成为 了不可忽视的重要问题。一些电子公民为了达到自己 的目的,不顾国家安全和政府权威,利用网络的高适 应性、高灵敏性和高隐蔽性不断制造网络犯罪和网络 恐怖主义[11]。黑客和密码破译技术的发展等就是现实 生活中电子治理或者电子参与过程中常见的威胁。 第五,政府利用网络编造和操纵信息的方便性, 更加隐蔽地操纵和控制信息,易导致和产生政府信息 集权。同样网络的虚拟性和技术性以及资金要求都非 常有利于政府垄断操控信息,散布和伪造对自己有利 的信息,篡改和格式化负面信息,使信息失真度更加 拉大,方便政治家操纵公民电子政治参与[11]。同时, 并不是所有信息都适合在网上公布或者通过其他媒 体方式发布,哪些信息该发布哪些信息不该发布,政 府行政人员必须谨慎选择,在实现民主的同时要使社 会稳定,国家安全得到保障。  电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 第六,公民信息的获得过程中,媒体的过滤也是 一个重要的影响因素。网络媒体存在的负效应既阻碍 着电子治理的实现,又威胁着公民理性的电子政治参 与[11]。一些网络媒体或者社会团体甚至国家利用媒体 的有意识宣传和推行自己的价值观,散播谣言,特别 在一些青少年大学生常用社交平台迅速地扩散一些 有意识有目的的失真的信息,网络信息战争在一些流 行的社交平台如微博、校内网等时有发生。青年知识 分子在错误的信息引导下,往往会非理性地进行政治 参与甚至会形成错误的价值观。真实信息与虚假信息 都大量充斥着网络,公民在进行电子政治参与的时候 难以区分其真伪[12]。媒体的不公正也时有发生,媒体 人的个人偏好,政治的操弄,信息拥有的不平等,炒 作及不及时的传达等,是形成网络传媒负效应的主要 原因。 第七,网络的虚拟性以及网络欺骗的横行导致不 良的网络文化,网络环境管制较差[13]。因而容易形成 公民普遍的网络反感与不信任,公民的参与热情受到 打击,理性决策得不到实施,网络民意能否代表公共 意志尚未明确,公民缺乏对政府的信任,电子政治参 与的信心也会降低。 第八,政府门户网站等几乎没有明确的保密规 则,法律的隐私权保护政策不完善,公众参与到网络 中隐私权也不能受到充分的保护。政府网站对外国访 客提供外语翻译的也为数不多,政府是否应提高根据 访客兴趣领域打造个性化政府网站的能力,并开通和 提供个人数字化助理通道也值得我们进一步加以考 虑[14]。鉴于数字鸿沟的存在,还要注意到是否在改革 教育制度、提高技能培训的同时,为残障人士也提供 沟通渠道,尽量为最需要通过此渠道进行政治的人提 供参与技术和网络基础设施平台[15]。 第九,行政官员的 IT 熟练程度与兴趣也对电子 治理和公民电子政治参与有积极的影响,是否应考虑 普遍提高政府官员电子治理水平,并实现其制度化管 理。外界压力、城市大小都会影响公民的电子政治参 与,是否在难以实现电子治理成效量化的情况下,进 行政府、城市互动合作,在绩效上与其他地区或者国 家相对比,不断提高自己的竞争力,以此促进电子治 理水平[16]。金融在线交易的扩大等因素也是新兴的电 子治理和电子参与领域,新的政策和法律是否能够配 套,新的研究和新的行政改革空间正在出现,电子治 理和电子政治参与的复杂性正在进一步扩大。 随着信息化社会的快速发展,社会生产方式发生 了重大的转变,知识经济时代的来临使电子治理成为 公共部门改革和创新管理的新模式[17]。信息社会的高 度复杂性和多元化使电子治理的实施和发展面临着 很多的挑战。回应、有效、高效、达成共识、透明度、 促进法律规范、参与、问责,公平和包容是实现社会 善治的基本特征要素,这充分体现在公民的利益诉求 能够得到有效表达,公民政治参与渠道畅通。发展中 国家由于其政治经济文化水平发展较低,面临更多的 电子治理环境、制度、安全、资金、技术、人员、法 律等方面的问题,电子治理的风险程度也进一步加 大。如何选构建良好的电子治理模式,扩大公民电子 政治参与程度,解决目前面临的各种威胁,构建良好 的电子参与秩序,建立有效、透明、责任的政府,提 高信息与通信技术运用能力,是我们进一步值得研究 的问题。 参考文献 (References) [1] 王铭, 冯妍椒, 陈文雯. 电子治理概念辨析[J]. 科技创业家, 2009, 9(9): 13. [2] 朱新现. 国内外电子治理研究文献综述[J]. 中国行政管理, 2010, 10: 100-103. [3] 王慧军. 善治视角下的电子治理[J]. 中国信息界, 2009, 4: 57- 58. [4] 史达. 电子治理的概念解析及基本框架研究[J]. 电子政务, 2011, 10: 2-12. [5] 陈祥荣. 国外电子参与模式研 究[J]. 江西行政学院学报, 2006, 8(3): 78-80. [6] M. Backus. E-governance and developing countries: Introduc- tion and example. Research Report, No.3, April 2001. [7] 孟庆国. 网络问政的意涵, 形式与特征[J]. 电子政务, 2011, 9: 12-14. [8] C. G. Reddick, H. A. Frank. E-Government and its influence on managerial effectiveness: A survey of Florida and Texas City managers. Financial Accountability & Management, 2007, 23(1): 1-26. [9] 吴倚天. 跨越文化的交流——记第二届国际电子治理理论 [R]. 信息化建设, 2009, 3: 30-31. [10] S. S. Dawes. The evolution and continuing challenges of e-go- vernance. Public Administration Review, 2008, 68(s1): S86- S102. [11] 宋迎法, 尹红. 电子治理风险研究——基于 PEST 分析模型 [J]. 前沿, 2010, 11: 166-170. [12] 何显明. 中国网络公共领域的成长: 功能与前景[J]. 江苏行 政学院学报, 2012, 1: 49-55. [13] 李传军. 电子治理模式转型与电子社会的领域分离[J]. 领导 之友, 2012, 1: 43-45. [14] D. M. West. Improving technology utilization in electronic government around the world, (EB/OL). 17 August 2008. http://www.brookings.edu/research/reports/2008/08/17-egovern Copyright © 2013 Hanspub 49  电子治理视角下公民电子政治参与形式及持续挑战 Copyright © 2013 Hanspub 50 ment-west [15] 董礼胜, 牛沁红. 传统治理与电子治理融合趋势分析[J]. 中 国行政管理, 2011, 2: 106-110. [16] 李斌. 试论电子治理与政府效 能 建设[J]. 天津行政学院学报, 2011, 13(1): 34-38. [17] 王崇杰. 有序政治参与的电子治理路径[J]. 管理学刊, 2010, 23(2): 78-80. |