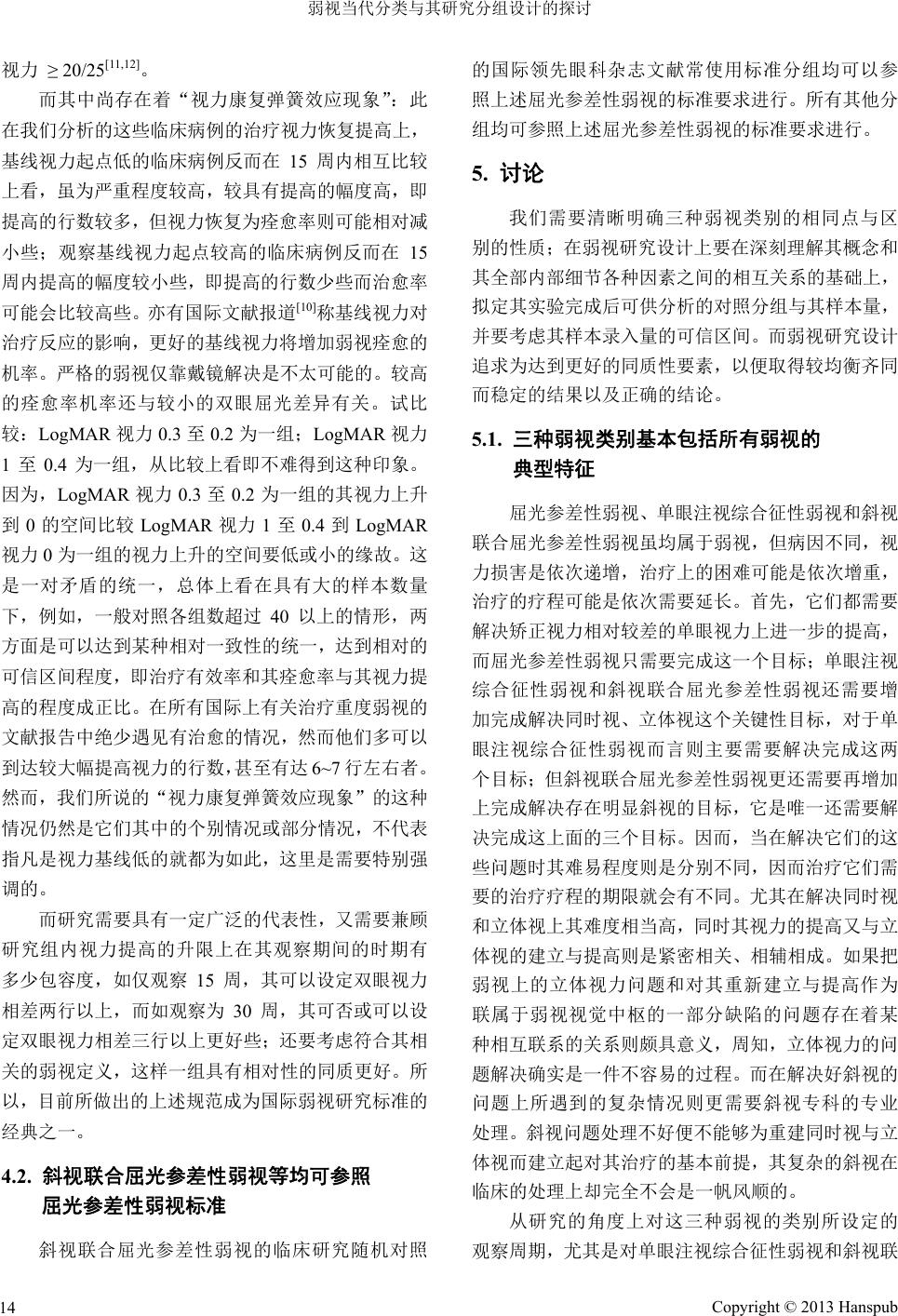

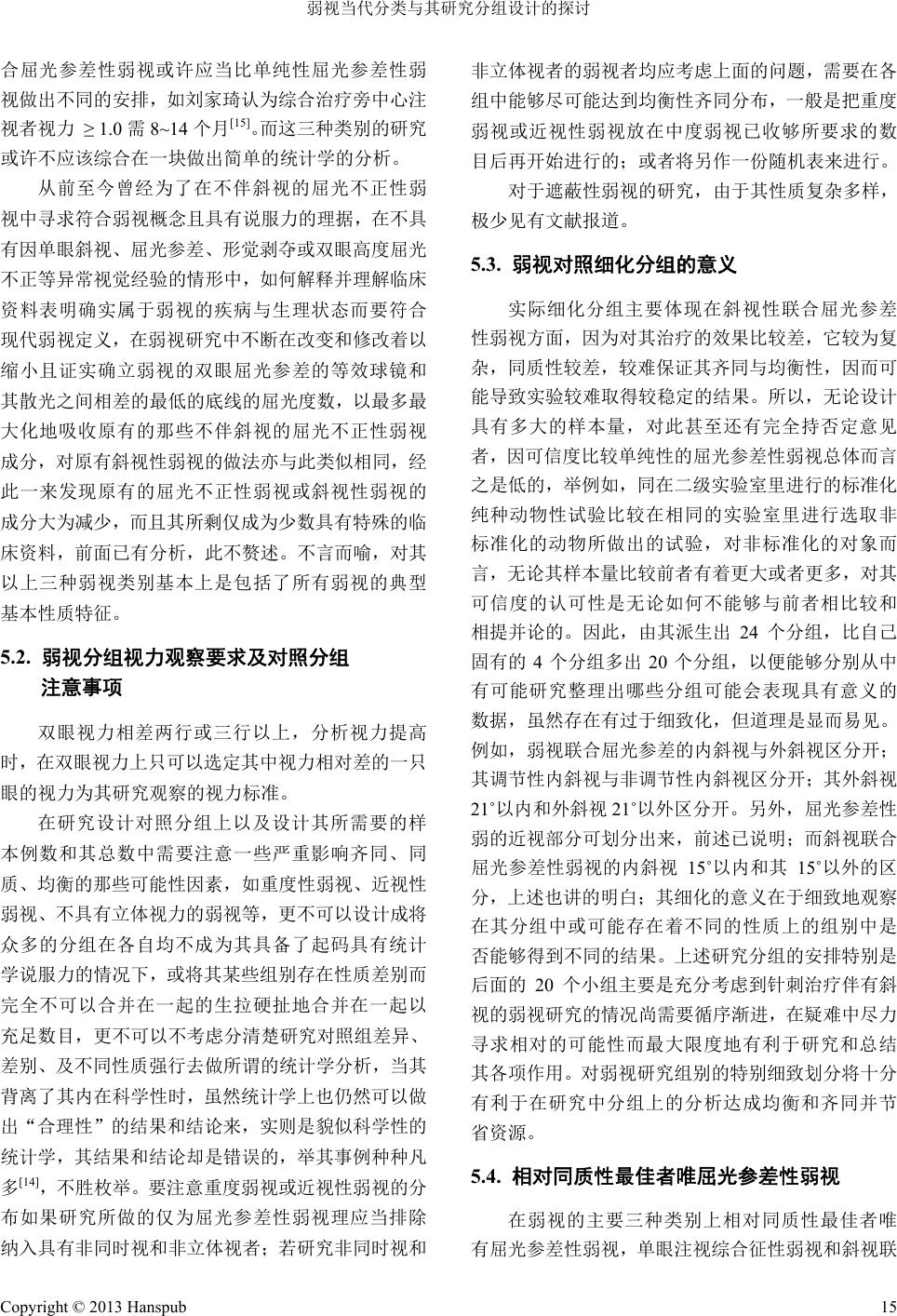

Hans Journal of Ophthalmology 眼科学, 2013, 2, 10-16 http://dx.doi.org/10.12677/hjo.2013.22003 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/hjo.html) Study of Contemporary Amblyopia Categorisation and Further Grouping Research Jianhao Zhao Department of Ophthalmology and Visual Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Email: jianhao2100@hotmail.com, jhzhao@cuhk.edu.hk Received: Mar. 6th, 2013; revised: Mar. 28th, 2013; accepted: Apr. 12th, 2013 Copyright © 2013 Jianhao Zhao. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: The aim of this article is to further investigate the categorization of Amblyopia, in order to form a systematic, comprehensive grouping for future Amblyopia researches. The author observed cases for vision correction with more than 2 lines, as well as Anisometropia with 0.5 D or more discrepancies between both eyes spherical equivalent. The author further studied the result and effect of different combination among Single Eye Strabismus, Anisometropia, Dep- rivation, Refractive Error etc., and came to a conclusion that there should be only 3 major categories. They are Ani- sometropic Amblyopia, Monofixation Syndrome Amblyopia and Strabismus combining with Anisometropic Amblyopia, of which can be classified into 36 groups for clinical research. It is important for researchers to be careful and avoid the potential source which will jeopardise the “equivalent”, “same nature” and “balance” between cases, such as severe case of Amblyopia, Non-stereo acuity, just to name a few. The author then raises the “Spring-like Effect of Vision Re- habilitation” hypothesis, to describe the 3 categories as “3 steps” of treatments. Furthermore, the author also predicts that Anisometropia and Strabismus will no longer be a major concern for public. Keywords: Amblyopia; Categorization; Grouping Research; Study 弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 赵建浩 香港中文大学眼科及视觉科学学系,香港 Email: jianhao2100@hotmail.com, jhzhao@cuhk.edu.hk 收稿日期:2013 年3月6日;修回日期:2013 年3月28 日;录用日期:2013 年4月12 日 摘 要:为了提高对弱视分类的深入认识,完善对弱视研究分组的系统化。笔者观察弱视概念有双眼矫正视力 相差为 2行以上,国际上当对弱视屈光参差而有认可为双眼屈光力、等效球镜相差 ≥ 0.50 D 时,分析当其单眼 斜视、屈光参差、形觉剥夺或双眼高度屈光不正等分别逐步相遇时的结果得出其唯有三个主要分类:即屈光参 差性弱视、单眼注视综合征性弱视以及斜视联合屈光参差性弱视,结合其临床研究做出可分为36 个小组,并提 醒要注意规避严重影响同质、齐同、均衡的可能性因素,如重度性、近视性、非立体视性弱视等,笔者提出“视 力康复弹簧效应现象”的假说;对其三个分类性质比喻为“三个阶梯”,治疗需经历“三级跳”;并预测未来人 们对屈光不正性弱视、斜视性弱视的印象将会逐渐地淡化。 关键词:弱视;分类;研究分组;探讨 1. 引言 当代由于国际国内对弱视概念定义的深入认识, 因而对弱视的分类亦随之产生了相应的深入性的认 识变化。基于弱视临床研究分组的状况尚无系统架构 Copyright © 2013 Hanspub 10  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 的形成,我们试图探索性地将之推出以供大家讨论。 2. 弱视的概念 弱视是在生命的早期及视觉发育期,由于光学 性、物理性或眼位异常,各种原因造成视觉图像质量 下降,经此自然异常视觉经验引起产生了视觉中枢缺 陷所发生相应视觉、形觉异常,单眼或双眼最佳矫正 视力低于正常的视觉发育异常性疾病。其因单眼斜 视、屈光参差、形觉剥夺或双眼高度屈光不正等异常 视觉经验,造成单眼或双眼最佳矫正视力低于正常, 或双眼视力相差2行以上。除与弱视相关因素之外, 临床检查无其它可见的器质性病变。在儿童弱视诊断 时,使用 LogMAR(Logarithm of minimum angle of resolution,最小视角分辨力对数)检测视力表。对不相 同年龄组儿童采用不同的视力参考值下限:3岁为视 力0.5,4~5 岁为视力 0.6,6~7 岁为视力 0.7。如果幼 儿视力低于同龄儿童正常视力下限,双眼视力相差不 足两行,临床未发现形成弱视相关的诸如单眼斜视、 屈光参差、上睑下垂、屈光间质浑浊,以及双眼高度 屈光不正等因素,不宜诊断为弱视,可随访观察[1-9]。 弱视的发病率约 3%,但其中有约 40%的患者可导致 终身的视力缺陷[10]。弱视在视觉发育的可塑期中将能 得到视觉治疗上更多的康复机会。 上面第一句表述为弱视概念的内涵,其后为其外 延。 弱视的诊断要点: 1) 在儿童弱视诊断时,使用LogMAR 检测视力 表。 2) 对不相同年龄组儿童采用不同的视力参考值 下限:3岁为视力0.5,4~5 岁为视力 0.6,6~7 岁为视 力0.7。如果幼儿视力低于同龄儿童正常视力下限, 双眼视力相差不足两行,临床未发现形成弱视相关的 诸如单眼斜视、屈光参差、上睑下垂、屈光间质浑浊, 以及双眼高度屈光不正等,不宜诊断为弱视,可随访 观察[2]。 3) 除与弱视相关因素之外,临床检查无其它可见 的器质性病变。 3. 弱视当代分类和研究分组评估方法 弱视有屈光参差性弱视、单眼注视综合征性弱视 (单眼注视综合征是斜视小于 10 个棱镜度的患者,患 者有周边的融合能力,注视眼单眼中央注视,对侧眼 黄斑抑制)、斜视联合屈光参差性弱视、屈光不正性弱 视、斜视性弱视、遮蔽性弱视。但主要分为屈光参差 性弱视、单眼注视综合征性弱视以及斜视联合屈光参 差性弱视。患者的年龄差异及是否有过治疗史,对治 疗效果进行评估时都应列为影响因素。 3.1. 弱视当代分类解读 弱视主要分为屈光参差性弱视、单眼注视综合症 性弱视、斜视联合屈光参差性弱视,这是从弱视的发 病机制上对屈光参差的异常视觉经验所造成弱视的 这种因素来认识的。关于上述屈光参差的标准在领先 国际眼科杂志上有一种相关的规定[11,12]为至少符合以 下一条:双眼屈光力、等效球镜相差 ≥ 0.50 D;双 眼 屈光力在任何一条子午线上的散光屈光力相差 ≥ 1.50 D。其亦包含了不少过去曾经称之为的屈光不正 性弱视。由于对斜视联合屈光参差性弱视中的屈光参 差同样采取如此参照,所以,同样也包含了较多的过 去曾经称之为的斜视性弱视。此为国际认可为弱视的 屈光参差。原有的屈光不正性弱视和斜视性弱视,多 部分是被双眼屈光力、等效球镜相差的标准做出降低 性调整变化之后已分别重组划分在屈光参差性弱视 和斜视联合屈光参差性弱视中。如有小儿以双眼屈光 力,等效球镜,相差 < 0.50 D或相等为0之间时,遇 双眼视力相差2行以上,临床未发现形成弱视相关的 诸如单眼斜视、上睑下垂、屈光间质浑浊,以及双眼 高度屈光不正等因素(下面简称为造成弱视的诸种相 关因素),唯此暂且不宜诊断为弱视,要特别注意进行 系统检查,且看是否还有其他影响到降低矫正视力因 素的那些眼疾存在,要能够找到具备异常视觉经验的 条件,方可进行可行性分析是否可能成为弱视的诊 断。单眼注视综合征性弱视,也是指弱视眼中具有微 小斜视而旁中心注视,要注意考虑到例如,那些具有 正常视网膜对应及异常视网膜对应因素,和这种有中 心抑制的企图视网膜对应,还包括有企图正常视网膜 对应和企图异常视网膜对应的各种可能情形,当它仅 有双眼视力相差不足两行时,也不宜诊断为弱视。 由于弱视屈光参差的规定在国际国内不甚一致, 直到目前对弱视的屈光参差在文献上的规定也是各 有说法,但双眼屈光参差的度数的相差有明显在减小 Copyright © 2013 Hanspub 11  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 或者缩小,其取决于国际上对弱视概念的认识处在不 断深入性变化的结果,这与探讨屈光学意义上屈光参 差的定义已有了本质上的异化,以至于到了对屈光参 差的定义在这两种场合下已不可相提并论。它使屈光 不正性弱视和斜视性弱视比较在这种变化之前的情 形,其数量上是被大幅地减少,有被分割或挤压似有 被边缘化的现象,更多的被划分集中到屈光参差性弱 视、斜视联合屈光参差性弱视和单眼注视综合征性弱 视之中。国际亦有报道认为[10]弱视在儿童中是导致单 眼视力丧失的常见原因。屈光参差是引起弱视的普遍 原因,当前弱视 31%病例的主要原因正是由于屈光参 差所造成,另还有约 24%的此类病例尚且处在广大的 人群中。 对于屈光不正性弱视、斜视性弱视的鉴别问题, 在此情形下由于其已经不存在屈光参差的这种对于 导致的弱视异常视觉经验因素,仅有由于其它造成弱 视的诸种相关因素,受其影响的单眼或双眼矫正视力 低于同龄儿童正常视力下限,如属于单眼或双眼受累 则其双眼视力需相差两行以上者,而双眼受累仍然是 为如此,同时在排除了可能存在的其他眼疾导致的视 力下降影响因素,可以考虑其为弱视;否则,可随诊 观察。在随诊观察上有几种含义已在从前述及[13],此 不赘述。 另外,较为疑难的则是需探讨关于双眼视力相差 在一行以内的有无为弱视的情形,在其有相伴复杂疾 病者仍然需要注意考虑,前提是单眼或双眼矫正视力 低于同龄儿童正常视力下限,如属于发现造成弱视的 诸种相关因素,如果是一只眼睛可能有弱视,那么, 另一只眼睛则唯有存在着影响到视力的并发或后发 的眼疾,此掩盖了这个眼本该属于正常眼的视力将会 使其矫正视力高出另一只弱视眼的矫正视力在两行 以上,而其左右眼均应交替注意检查,但均应谨慎对 其双眼系统进行检查,如该情形出现在幼儿时期或较 早,或者为初诊所见,因为斜视又较之于遮蔽性弱视 更为常见,而更多见于伴有斜视者,其或可能属于疑 难病症,因此,如若为斜视性弱视的诊断存在时,此 双眼矫正视力相差为一行以内时是十分复杂棘手的 问题,另一只眼的疾病出现何种情况,因可能有某些 可见的器质性病变的表现滞后或察觉滞后以及因其 它原因所致,赵堪兴教授于 2012 年曾报道称通过系 统查阅文献资料报告统计称报道有误诊为弱视的其 他疾病有达二十余种,需要特别注意观察或再谨慎进 行系统的检查,再结合屈光情形下,如有屈光参差者, 或可能会诊断为斜视联合屈光参差性弱视;否则为屈 光参差性弱视或单眼注视综合征性弱视;如果没有屈 光参差者,可观察斜视的情形而可能诊断为斜视性弱 视;或者观察有无遮蔽性因素等再做具体分析以诊 断。另一方面,只有在排除其它眼疾病的情况下,可 诊断为单纯性斜视眼疾而且不宜诊断为弱视,仅需要 集中精力解决斜视情况,并宜进行随诊观察;要么, 其较多数即为单纯性的视觉发育迟缓或有称为视觉 发育延迟;若该情形明显属于较长时期经治疗过后及 复诊者,其或者属于已治疗好转或痊愈者。而对双眼 LogMAR 检测视力表检测最佳矫正视力相差为一行 以内暂不宜诊断为弱视者的随诊观察过程中,仍然将 会有少部分将会在观察中出现转成为相差为 2行成为 弱视,尤其以存在着可能造成弱视性的屈光参差类别 者,如遇到具有双眼屈光力、等效球镜相差 ≥ 0.50 D; 双眼屈光力在任何一条子午线上的散光屈光力相差 ≥ 1.50 D 需要引起注意和持续观察。 双眼视力相差在一行以内的其一部分仍有可能 存在着双眼同时视和立体视的异常问题尚需注意检 查、治疗和密切观察。即便存在着如造成弱视的诸种 相关因素,亦仍然处于广大的正常视力人群之中却不 少见。也不可孤立、僵化和教条地看待双眼矫正 LogMAR 检测视力表检测视力相差为2行以上,细心 的系统检查,也不要将其它眼疾误诊断为弱视。 上述关于屈光不正性弱视和斜视性弱视、双眼视 力相差在一行以内的有无为弱视的情形一般将作为 弱视研究的特殊关注问题和临床上的疑难问题,为十 分复杂而其例数较少。 3.2. 弱视研究分组评估方法 既往国际国内对弱视研究的分组组别尚无系统 综合性阐述,笔者依据上述对弱视的定义结合对针刺 的临床研究,按年龄对弱视进行分组,3~6 岁为一组, 7~12 岁为一组,则 3种弱视有 6组,再以已接受过治 疗的和未治疗过区分,则有12 个组。 如果,再将斜视联合屈光参差性弱视中划分出内 斜视与外斜视,此为亚小组,那么,可有16 个小组。 Copyright © 2013 Hanspub 12  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 而如果再将针对斜视联合屈光参差性弱视、宜考 虑针灸所能达到疗效的难易程度的差异或及相关的 类别差别,尚宜区分开内斜视和具有隐性、显性的外 斜视而分为亚小组别;内斜视分为调节性内斜视和非 调节性内斜视为亚细小组组别,对斜视度宜限定在区 别为 15˚以内及以外而分成亚细细小组组别;而隐性、 显性的外斜视宜限定区别在 21 ˚以内及以外而分成亚 细小组组别。因为,15˚是一个经验节点,若在15˚或 其以内,经戴镜充足矫正会有部分得到矫正或有改善 者;而尚没有全矫正者或即使没有矫正者也有待戴镜 一些时期的矫正观察治疗,况且针灸的治疗情况另外 或可能有其矫正斜视的作用有待观察和总结;由于 15˚的内斜视不太影响美观,医生在劝说患儿及其家长 需及时进行手术的工作上相对比较费力,而少数的手 术病例中也有可能在术后的几年之后有呈现出过矫 正性外斜视的可能。21˚以内及以外的问题是超出该度 数多有可能会兼有上斜视出现而有可能引导成为外 上斜视。总之,上述在其以内者针刺相对或可能要较 之其以外的先进行研究难度压力要轻些。由于,近视 性弱视大多对戴镜和遮盖的疗效不太明显,其它辅助 治疗方法也对此产生不利的近视化倾向,针刺对此类 型很可能具有正面性的积极意义,有关弱视研究多中 心性的国际论文[10]对在所收录的总计有 84例弱视患 者中仅收到的5例近视性弱视的小儿中,有4例近视 性屈光参差的病人和1例单眼高度近视的患者被剔 除,所以,关于近视性的儿童患者没有做出研究。并 且在观察了 15 周后显示该 5例小儿均无有效性的视 力提高,其在所总结的多中心有效率和治愈率时而是 将其 5例全部做了剔除之后的结果。因此,这篇国际 文献总结戴镜的有效率和治愈率没有包含近视性因 素。而且其随机对照分组后若有出现在各组中有欠均 衡时即可能影响到对照组的均衡与齐同,甚至严重影 响到其结果的公允公正[14],建议特别将其另外作为亚 小组别。这样,共计有36 个小组可供研究,详见 3~12 岁弱视研究分组概况图1。因为,样本的同质性是临 床对照试验的重要基本要素之一。以上划分基本上是 对上述三种弱视进行的设计性划分,形成脉络架构, 为其完整性,因而某些架构或具有某些形式化或虚拟 性存在,部分内容在临床研究上限于时代及当地各种 环境或条件的局限,也未必具有其使用的可能性,但 Figure 1. Amblyopia research groups during 3 to 12 years 图1. 3~12岁弱视研究分组概况 毕竟尚可从中选取某一种样式,故对弱视的临床研究 或可起到启发与参考性作用。另有某些可以特别注意 和考虑的类别小组如上睑下垂及屈光间质浑浊所致 弱视不在其中,需要遇到问题时解决。关于斜视性弱 视只在关注具有光学性、物理性的影响前提下,如或 有屈光间质浑浊、或上睑下垂前提下并受其影响而双 眼视力必须相差两行以上者,可以认同,其属少数; 屈光不正性弱视,则只在具有如或有斜视、或屈光间 质浑浊、或上睑下垂的前提下,并受其影响而双眼视 力必须相差两行以上者,可认同,尚属少数;然而, 对待它们尚需谨慎小心以系统排除可能伴有的其它 疾病诊断。它们或可以不在经常性研究规划中。至于 有研究 13~18 岁者,且不赘述。 4. 弱视研究对照组的视力规范限制 弱视研究的视力规范限制与其年龄组与弱视相 差2行或以上有相关要求,且与弱视的视视力标准相 关,并在一定的样本量下而达到相对齐同、均衡而且 同质,使对照结果具有较高的可信度。 4.1. 弱视临床研究随机对照常使用标准 不伴斜视的屈光参差性弱视是真正意义上的单 纯性弱视。有人估计其约占弱视的三分之一以上,且 对治疗反应较好,效果利于观察。故其类别的特定视 力标准分组特别受到国际重视,其 3~6 岁组收录无治 疗史与初诊患者;7~12 岁组收录有治疗史的复诊患者 或虽无治疗史与初诊患者,该组均经过仅单纯戴镜半 年而达到稳定状态者。而双眼视力均需相差两或三行 以上;使用 LogMAR检测视力表。其 3~6 岁组,好 眼视力 ≤ 20/40,较差眼视力 ≤ 20/40至 ≥ 20/400; 7~12 岁组,差的视力为 ≥ 20/400 至 ≤ 20/40,好的 眼 Copyright © 2013 Hanspub 13  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 视力 ≥ 20/25[11,12]。 而其中尚存在着“视力康复弹簧效应现象”:此 在我们分析的这些临床病例的治疗视力恢复提高上, 基线视力起点低的临床病例反而在15 周内相互比较 上看,虽为严重程度较高,较具有提高的幅度高,即 提高的行数较多,但视力恢复为痊愈率则可能相对减 小些;观察基线视力起点较高的临床病例反而在15 周内提高的幅度较小些,即提高的行数少些而治愈率 可能会比较高些。亦有国际文献报道[10]称基线视力对 治疗反应的影响,更好的基线视力将增加弱视痊愈的 机率。严格的弱视仅靠戴镜解决是不太可能的。较高 的痊愈率机率还与较小的双眼屈光差异有关。试比 较:LogMAR 视力0.3 至0.2 为一组;LogMAR视力 1至0.4 为一组,从比较上看即不难得到这种印象。 因为,LogMAR 视力 0.3 至0.2 为一组的其视力上升 到0的空间比较 LogMAR 视力 1至0.4 到LogMAR 视力 0为一组的视力上升的空间要低或小的缘故。这 是一对矛盾的统一,总体上看在具有大的样本数量 下,例如,一般对照各组数超过 40 以上的情形,两 方面是可以达到某种相对一致性的统一,达到相对的 可信区间程度,即治疗有效率和其痊愈率与其视力提 高的程度成正比。在所有国际上有关治疗重度弱视的 文献报告中绝少遇见有治愈的情况,然而他们多可以 到达较大幅提高视力的行数,甚至有达6~7 行左右者。 然而,我们所说的“视力康复弹簧效应现象”的这种 情况仍然是它们其中的个别情况或部分情况,不代表 指凡是视力基线低的就都为如此,这里是需要特别强 调的。 而研究需要具有一定广泛的代表性,又需要兼顾 研究组内视力提高的升限上在其观察期间的时期有 多少包容度,如仅观察 15 周,其可以设定双眼视力 相差两行以上,而如观察为 30 周,其可否或可以设 定双眼视力相差三行以上更好些;还要考虑符合其相 关的弱视定义,这样一组具有相对性的同质更好。所 以,目前所做出的上述规范成为国际弱视研究标准的 经典之一。 4.2. 斜视联合屈光参差性弱视等均可参照 屈光参差性弱视标准 斜视联合屈光参差性弱视的临床研究随机对照 的国际领先眼科杂志文献常使用标准分组均可以参 照上述屈光参差性弱视的标准要求进行。所有其他分 组均可参照上述屈光参差性弱视的标准要求进行。 5. 讨论 我们需要清晰明确三种弱视类别的相同点与区 别的性质;在弱视研究设计上要在深刻理解其概念和 其全部内部细节各种因素之间的相互关系的基础上, 拟定其实验完成后可供分析的对照分组与其样本量, 并要考虑其样本录入量的可信区间。而弱视研究设计 追求为达到更好的同质性要素,以便取得较均衡齐同 而稳定的结果以及正确的结论。 5.1. 三种弱视类别基本包括所有弱视的 典型特征 屈光参差性弱视、单眼注视综合征性弱视和斜视 联合屈光参差性弱视虽均属于弱视,但病因不同,视 力损害是依次递增,治疗上的困难可能是依次增重, 治疗的疗程可能是依次需要延长。首先,它们都需要 解决矫正视力相对较差的单眼视力上进一步的提高, 而屈光参差性弱视只需要完成这一个目标;单眼注视 综合征性弱视和斜视联合屈光参差性弱视还需要增 加完成解决同时视、立体视这个关键性目标,对于单 眼注视综合征性弱视而言则主要需要解决完成这两 个目标;但斜视联合屈光参差性弱视更还需要再增加 上完成解决存在明显斜视的目标,它是唯一还需要解 决完成这上面的三个目标。因而,当在解决它们的这 些问题时其难易程度则是分别不同,因而治疗它们需 要的治疗疗程的期限就会有不同。尤其在解决同时视 和立体视上其难度相当高,同时其视力的提高又与立 体视的建立与提高则是紧密相关、相辅相成。如果把 弱视上的立体视力问题和对其重新建立与提高作为 联属于弱视视觉中枢的一部分缺陷的问题存在着某 种相互联系的关系则颇具意义,周知,立体视力的问 题解决确实是一件不容易的过程。而在解决好斜视的 问题上所遇到的复杂情况则更需要斜视专科的专业 处理。斜视问题处理不好便不能够为重建同时视与立 体视而建立起对其治疗的基本前提,其复杂的斜视在 临床的处理上却完全不会是一帆风顺的。 从研究的角度上对这三种弱视的类别所设定的 观察周期,尤其是对单眼注视综合征性弱视和斜视联 Copyright © 2013 Hanspub 14  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 合屈光参差性弱视或许应当比单纯性屈光参差性弱 视做出不同的安排,如刘家琦认为综合治疗旁中心注 视者视力 ≥ 1.0 需8~14 个月[15]。而这三种类别的研究 或许不应该综合在一块做出简单的统计学的分析。 从前至今曾经为了在不伴斜视的屈光不正性弱 视中寻求符合弱视概念且具有说服力的理据,在不具 有因单眼斜视、屈光参差、形觉剥夺或双眼高度屈光 不正等异常视觉经验的情形中,如何解释并理解临床 资料表明确实属于弱视的疾病与生理状态而要符合 现代弱视定义,在弱视研究中不断在改变和修改着以 缩小且证实确立弱视的双眼屈光参差的等效球镜和 其散光之间相差的最低的底线的屈光度数,以最多最 大化地吸收原有的那些不伴斜视的屈光不正性弱视 成分,对原有斜视性弱视的做法亦与此类似相同,经 此一来发现原有的屈光不正性弱视或斜视性弱视的 成分大为减少,而且其所剩仅成为少数具有特殊的临 床资料,前面已有分析,此不赘述。不言而喻,对其 以上三种弱视类别基本上是包括了所有弱视的典型 基本性质特征。 5.2. 弱视分组视力观察要求及对照分组 注意事项 双眼视力相差两行或三行以上,分析视力提高 时,在双眼视力上只可以选定其中视力相对差的一只 眼的视力为其研究观察的视力标准。 在研究设计对照分组上以及设计其所需要的样 本例数和其总数中需要注意一些严重影响齐同、同 质、均衡的那些可能性因素,如重度性弱视、近视性 弱视、不具有立体视力的弱视等,更不可以设计成将 众多的分组在各自均不成为其具备了起码具有统计 学说服力的情况下,或将其某些组别存在性质差别而 完全不可以合并在一起的生拉硬扯地合并在一起以 充足数目,更不可以不考虑分清楚研究对照组差异、 差别、及不同性质强行去做所谓的统计学分析,当其 背离了其内在科学性时,虽然统计学上也仍然可以做 出“合理性”的结果和结论来,实则是貌似科学性的 统计学,其结果和结论却是错误的,举其事例种种凡 多[14],不胜枚举。要注意重度弱视或近视性弱视的分 布如果研究所做的仅为屈光参差性弱视理应当排除 纳入具有非同时视和非立体视者;若研究非同时视和 非立体视者的弱视者均应考虑上面的问题,需要在各 组中能够尽可能达到均衡性齐同分布,一般是把重度 弱视或近视性弱视放在中度弱视已收够所要求的数 目后再开始进行的;或者将另作一份随机表来进行。 对于遮蔽性弱视的研究,由于其性质复杂多样, 极少见有文献报道。 5.3. 弱视对照细化分组的意义 实际细化分组主要体现在斜视性联合屈光参差 性弱视方面,因为对其治疗的效果比较差,它较为复 杂,同质性较差,较难保证其齐同与均衡性,因而可 能导致实验较难取得较稳定的结果。所以,无论设计 具有多大的样本量,对此甚至还有完全持否定意见 者,因可信度比较单纯性的屈光参差性弱视总体而言 之是低的,举例如,同在二级实验室里进行的标准化 纯种动物性试验比较在相同的实验室里进行选取非 标准化的动物所做出的试验,对非标准化的对象而 言,无论其样本量比较前者有着更大或者更多,对其 可信度的认可性是无论如何不能够与前者相比较和 相提并论的。因此,由其派生出 24 个分组,比自己 固有的 4个分组多出 20 个分组,以便能够分别从中 有可能研究整理出哪些分组可能会表现具有意义的 数据,虽然存在有过于细致化,但道理是显而易见。 例如,弱视联合屈光参差的内斜视与外斜视区分开; 其调节性内斜视与非调节性内斜视区分开;其外斜视 21˚以内和外斜视21˚以外区分开。另外,屈光参差性 弱的近视部分可划分出来,前述已说明;而斜视联合 屈光参差性弱视的内斜视 15˚以内和其15˚以外的区 分,上述也讲的明白;其细化的意义在于细致地观察 在其分组中或可能存在着不同的性质上的组别中是 否能够得到不同的结果。上述研究分组的安排特别是 后面的 20 个小组主要是充分考虑到针刺治疗伴有斜 视的弱视研究的情况尚需要循序渐进,在疑难中尽力 寻求相对的可能性而最大限度地有利于研究和总结 其各项作用。对弱视研究组别的特别细致划分将十分 有利于在研究中分组上的分析达成均衡和齐同并节 省资源。 5.4. 相对同质性最佳者唯屈光参差性弱视 在弱视的主要三种类别上相对同质性最佳者唯 有屈光参差性弱视,单眼注视综合征性弱视和斜视联 Copyright © 2013 Hanspub 15  弱视当代分类与其研究分组设计的探讨 Copyright © 2013 Hanspub 16 合屈光参差性弱视比较屈光参差性弱视而言,单眼注 视综合征性弱视存在弱视眼的黄斑性抑制问题;斜视 联合屈光参差性弱视,从弱视的最初发病机制上讲是 先有斜视疾病的,而后才因眼位不正的斜视在其生命 的早期及视觉发育期对其光学性、物理性原因造成视 觉图像质量的下降,经此自然异常视觉经验引起产生 了视觉中枢缺陷所发生相应视觉、形觉异常,单眼或 双眼最佳矫正视力低于正常的视觉发育异常性疾病。 所以,斜视联合屈光参差性弱视为斜视疾病继发屈光 参差性弱视的疾病;但有些情况可能会是相反,屈光 参差性弱视继发斜视,有时可能会是互为因果关系, 其还存在同时视和立体视的问题。故,为求高水准的 弱视立项研究应当首先考虑进行做屈光参差性弱视, 与此同时,上述已在对照分组讲到需要注意的事项亦 需留意。 6. 结语 上述弱视依据其严重程度与不同性质分为三种 类型,犹如“三个阶梯”;治疗需要分别登上这“三 个阶梯”,以形象比喻为要“跳三级跳”。这对于认识 弱视的类别性质与对其区别提供了新的观点;对于弱 视研究的分组设计,其 3~12 岁弱视研究分组概况表 的架构将会为弱视的临床研究提供一个系统性的可 供选择的多样式的参考;而未来对屈光不正性弱视、 斜视性弱视的印象或许可能会将逐渐淡化。 参考文献 (References) [1] D. H. Hubel, T. N. Wiesel. Reccptive field, binocular interaction and functional architecture in the cat’s visual cortex. The Journal of Physiology, 1962, 160(1): 106-154. [2] 赵堪兴, 郑日忠. 目前我国弱视临床防治中亟待解决的问题 [J]. 中华眼科杂志, 2009, 45(11): 961-962. [3] G. K. Von Noorden, P. R. Middleditch. Histology of monkey la- teral geniculate nucleus after unilateral lid closure and experi- mental strabism us: Further observations. Investigative Oph- thalmology & Visual Science, 1975, 14(9): 674-683. [4] 中华医学会眼科学分会编译. 眼科临床指南[M]. 北京: 人民 卫生出版社, 2005: 421. [5] J. W. Simon, A. A. Aaby, A. V. Drack, et al. Pediatric ophthal- smology and strabismus. San Francisco: American Academy of ophthalmology, 2006-2007: 67-75. [6] American Academy of Pediatrics. Eye examination in infants, chil- dren and young adults by pediatricians. Pediatric, 2003, 111(4): 902-907. [7] A. Hard, L. Sjödell, M. P. Borres, et al. Preschool vision screen- ing in a Swedish city region: Results after alteration of criteria for referral to eye clinics. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 2002, 80(6): 608-611. [8] J. Zhao, X. Pan, R. Sui, et al. Refractive error study in children: Results from Shunyi District, China. American Journal of Oph- thalmology, 2000, 129(4): 427-435. [9] M. He, J. Zeng, Y. Liu, et al. Refractive error and visual impair- ment in urban children in southern China. Investigative Oph- thalmology & Visual Science, 2004, 45(3): 793-799. [10] A. L. Webber, J. Wood. Amblyopia: Prevalence, natural history, functional effects and treatment. Clinical and Experimental Op- tometry, 2005, 88(6): 365-375. [11] D. S. Lam, J. Zhao, L. J. Chen, et al. Adjunctive effect of acu- puncture to refractive correction on anisometropic amblyopia one-year results of a randomized crossover trial. Ophthalmology, 2011, 118(8): 1501-1511. [12] J. Zhao, D. S. Lam, L. J. Chen, et al. Randomized controlled trial of patching vs acupuncture for anisometropic amblyopia in child- ren aged 7 to 12 years. Arch Ophthalmol 2010, 128(12): 1510- 1517. [13] 赵建浩. 关 于针灸治疗弱视临床研究的思考[J]. 中国针灸, 2013, 37(7): 765-769. [14] 李江慧, 宿杨帅, 景向红等. 对国外大规模针灸临床疗效系 统评价报告的分析[J]. 中国针灸, 2011, 31(7): 665-669. [15] 刘家琦, 郭静秋, 甘晓玲等. 弱视和立体视[J]. 中华眼科杂 志, 1985, 增刊: 3-6. |