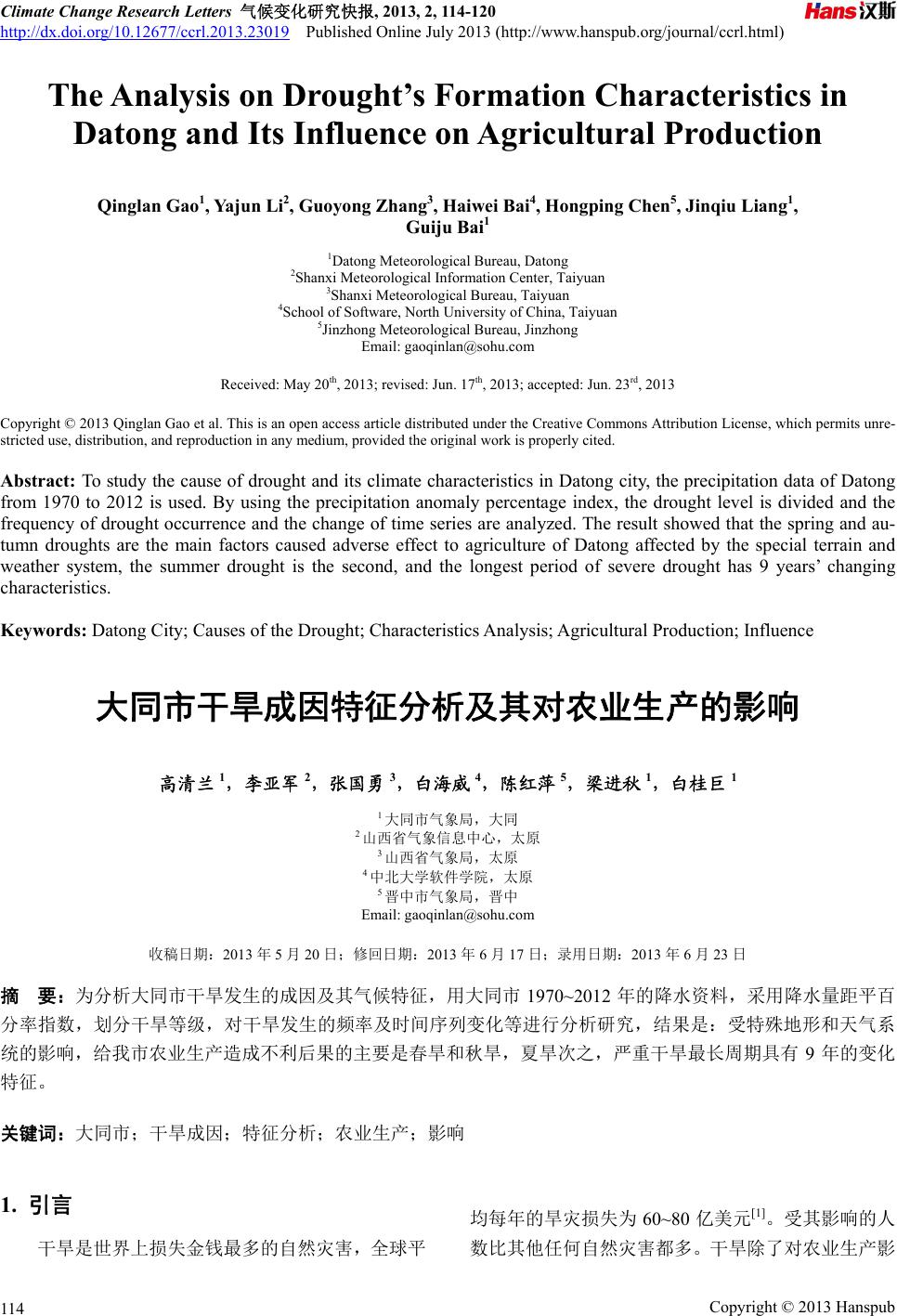

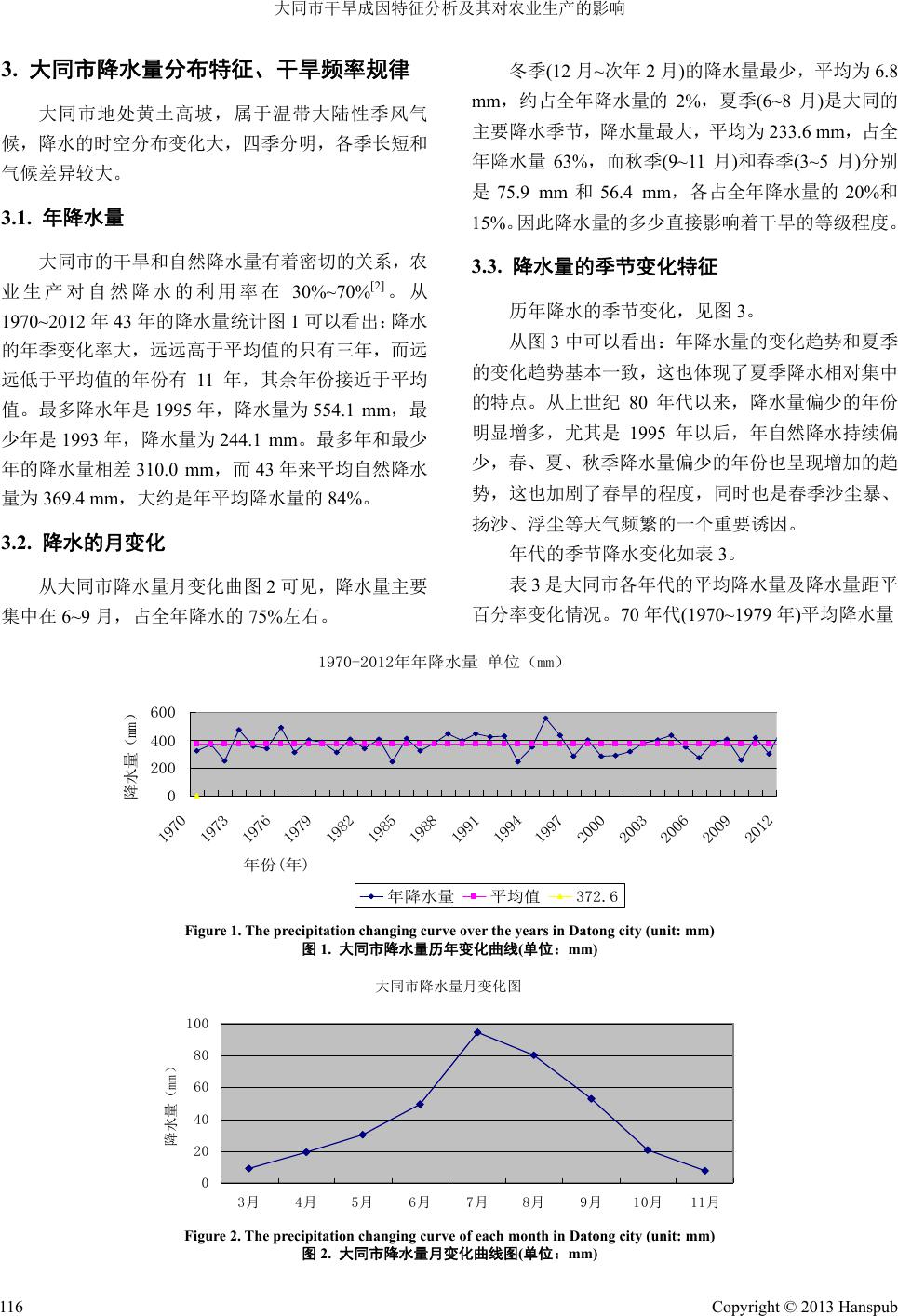

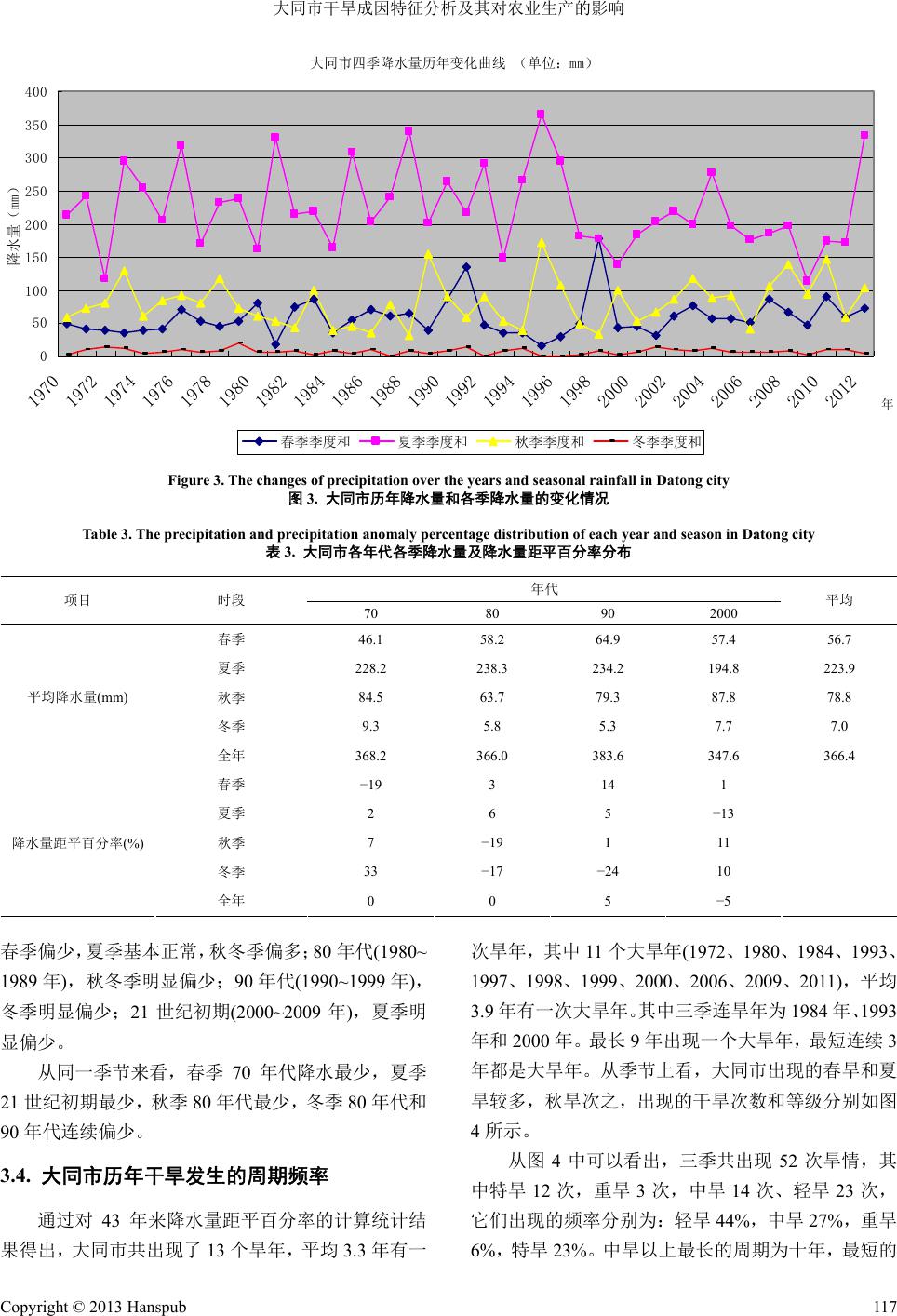

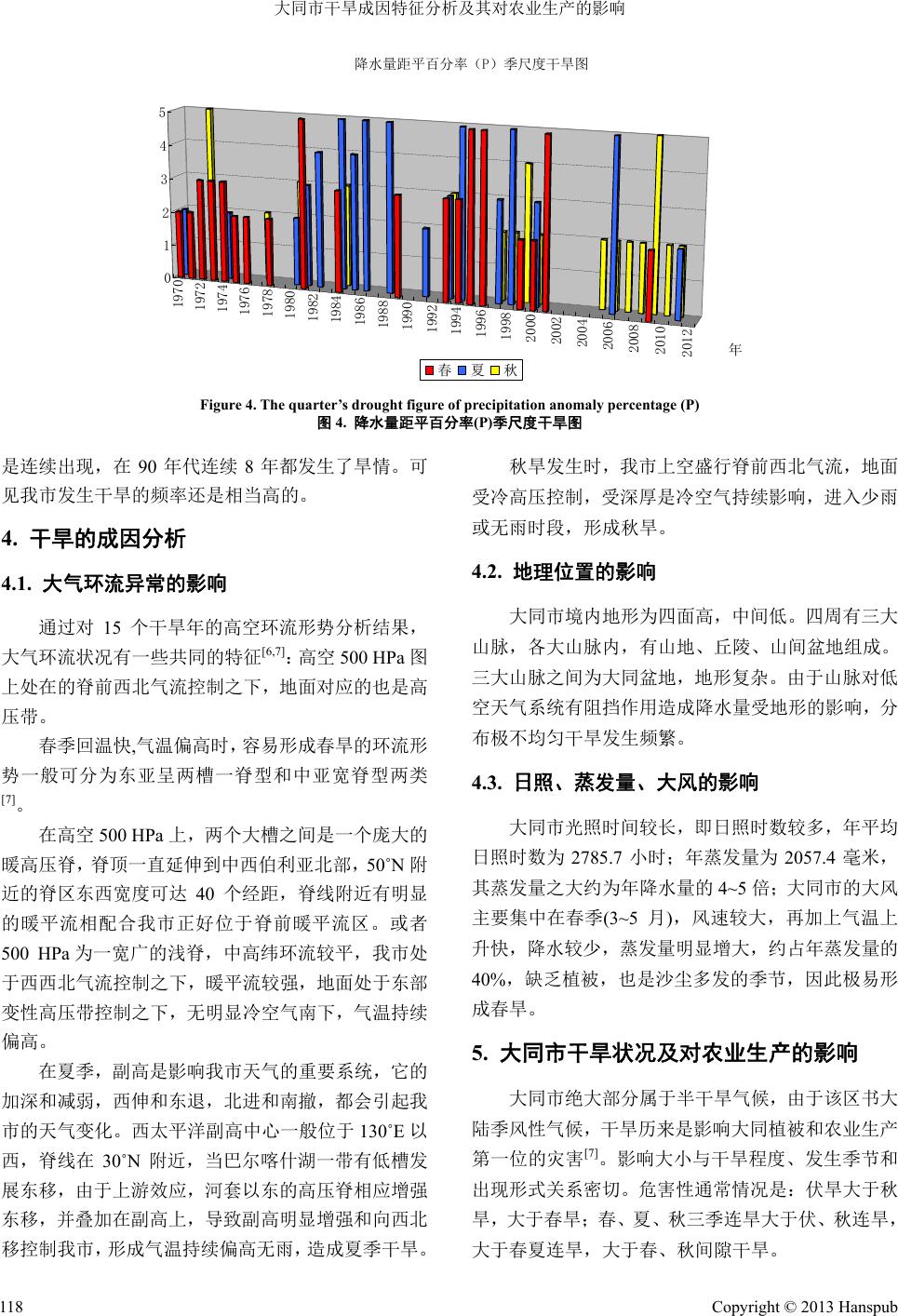

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2013, 2, 114-120 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2013.23019 Published Online July 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl.html) The Analysis on Drought’s Formation Characteristics in Datong and Its Influence on Agricultural Pr oduction Qinglan Gao1, Yajun Li2, Guoyong Zhang3, Haiwei Bai4, Hongping Chen5, Jinqiu Lian g1, Guiju Bai1 1Datong Meteorological Bureau, Datong 2Shanxi Meteorological Information Center, Taiyuan 3Shanxi Meteorological Bureau, Taiyuan 4School of Software, North University of China, Taiyuan 5Jinzhong Meteorological Bureau, Jinzhong Email: gaoqinlan@sohu.com Received: May 20th, 2013; revised: Jun. 17th, 2013; accepted: Jun. 23rd, 2013 Copyright © 2013 Qinglan Gao et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: To study the cause of drought and its climate characteristics in Datong city, the precipitation data of Datong from 1970 to 2012 is used. By using the precipitation anomaly percentage index, the drought level is divided and the frequency of drought occurrence and the change of time series are analyzed. The result showed that the spring and au- tumn droughts are the main factors caused adverse effect to agriculture of Datong affected by the special terrain and weather system, the summer drought is the second, and the longest period of severe drought has 9 years’ changing characteristics. Keywords: Datong City; Causes of the Drought; Characteristics Analysis; Agricultural Production; Influence 大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 高清兰 1,李亚军 2,张国勇 3,白海威 4,陈红萍 5,梁进秋 1,白桂巨 1 1大同市气象局,大同 2山西省气象信息中心,太原 3山西省气象局,太原 4中北大学软件学院,太原 5晋中市气象局,晋中 Email: gaoqinlan@sohu.com 收稿日期:2013 年5月20 日;修回日期:2013年6月17 日;录用日期:2013年6月23 日 摘 要:为分析大同市干旱发生的成因及其气候特征,用大同市 1970~2012 年的降水资料,采用降水量距平百 分率指数,划分干旱等级,对干旱发生的频率及时间序列变化等进行分析研究,结果是:受特殊地形和天气系 统的影响,给我市农业生产造成不利后果的主要是春旱和秋旱,夏旱次之,严重干旱最长周期具有 9年的变化 特征。 关键词:大同市;干旱成因;特征分析;农业生产;影响 1. 引言 干旱是世界上损失金钱最多的自然灾害,全球平 均每年的旱灾损失为 60~80亿美元[1]。受其影响的人 数比其他任何自然灾害都多。干旱除了对农业生产影 Copyright © 2013 Hanspub 114  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 响很大外,还严重影响到生态环境和城乡人民群众的 正常生活,旱灾造成粮食减产,已经直接影响到社会 经济的发展,影响到社会的安定和谐。鉴于干旱的严 重后果和影响,对干旱的严重程度的评估是重要的[2]。 大量的文献记载表明,大同自古以来就是一个多气象 灾害的地区。干旱在大同市是一种发生频率最高、波 及范围最大、影响程度最深的主要农业自然灾害[3]。 对大同干旱的研究,主要是大同观测站建站后,随着 各种观测资料的积累,大同气象工作者开始对大同干 旱进行思考和研究,特别是上世纪90年代后期到 21 世纪初期,对大同干旱的研究已逐步上升为理论的高 度,如李腊平[3]等对我市干旱成因进行了研究,认为 我市是严重缺水的城市,旱灾出现机遇最多、影响范 围最广,是各种自然灾害的首位,对农业生产和生态 环境危害较大,而且干旱呈现出加剧的趋势,特别是 特旱。这与我市的地理位置和大气的环流形势有着密 切的关系。我市地处北方黄土高原,为大陆性季风气 候区。因距海洋较远,加之境内山地的屏障作用,暖 湿气流难以大量深入,年均降水量为372.6 mm,属 于 中国降水量较少的地区,降水量季节分布不均,年季 变化大,群众中有“十年九旱”之说;同时,地表植 被覆盖率较小,日照时数较多,蒸发量旺盛,容易发 生干旱。本文根据《气象干旱等级》国家标准,通过 对大同市 43 年降水量距平百分率计算,反映了本地 某一时段降水量与本地同期平均状态的偏离状态,较 客观、准确地对我市各季干旱的分布特征和基本规律 做了总结分析,为大同市政府和相关部门有关针对性 的防旱抗旱和指导农业生产具有现实和长远的意义。 2. 资料与方法 2.1. 资料 选取 1970~2012 年大同市气象局的观测资料,对 逐年及相对应的春、夏、秋三季的降水量进行降水量 距平百分率计算,统计分析了大同市各个季节发生轻 旱、中旱、重旱、特旱的频率,运用相关分析方法, 详细分析我市干旱发生的主要原因及其基本特征。 2.2. 气象干旱的定义 干旱是指长期无雨或少雨,使土壤水分不足、作 物水分平衡遭到破坏而减产的农业气象灾害[1]。我市 的粮食生产春种秋收,因此干旱对农业生产造成的主 要影响以季节划分为春旱、夏旱和秋旱。 2.3. 干旱的统计标准 《气象干旱等级》国家标准中规定了五种监测干 旱的单项指标和气象干旱综合指数CI。五种单项指标 为:降水量和降水量距平百分率、标准化降水指数、 相对湿润度指数、土壤湿度干旱指数和帕默尔干旱指 数[1,4]。 降水量距平百分率反映了本地某一时段降水量 与本地同期平均状态的偏离状态,本文选取 1970~ 2012 年43 年降水量资料,计算年降水量距平百分率, 100% app Pp [5],式中 P为本站年(季)降水量 (mm);p为该站为本站 30 年平均降水量(mm)(选取 1970~1999 年30 年的平均值),它反映了当地同时段 的降水气候特点。 根据《气象干旱等级》国家标准(表1),将我市的 降水量距平百分率划分等级,建立干旱等级序列。其 干旱等级划分标准具有气候意义,同时段同地区都适 宜。 由于生产生活和温度的关系,同等降水量在不同 的季节形成的干旱程度不同,我们主要根据农业生产 的用水需求,统计得到了各季降水量与干旱等级的关 系,见表2。 Table 1. The drought grades classified by precipitation anomaly percentage 表1. 降水量距平百分率的干旱等级 等级 类型 降水量距平百分率(%) 1 无旱 −15 < P 2 轻旱 −30 < P ≤ −15 3 中旱 −40 < P ≤ −30 4 重旱 −45 < P ≤ −40 5 特旱 P ≤ −45 Table 2. The relationship between precipitati on of each season and drought degree 表2. 各个季节降水量与干旱程度的关系 降水量(单位:mm) 降水量距平百 分率(%) 春季 夏季 秋季 干旱程 度 −15 47.9 198.6 64.5 轻旱 −30 39.5 163.5 53.1 中旱 −40 33.8 140.2 45.5 重旱 −45 31.0 128.5 41.7 特旱 Copyright © 2013 Hanspub 115  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 Copyright © 2013 Hanspub 116 3. 大同市降水量分布特征、干旱频率规律 冬季(12 月~次年 2月)的降水量最少,平均为 6.8 mm,约占全年降水量的 2%,夏季(6~8 月)是大同的 主要降水季节,降水量最大,平均为 233.6 mm,占 全 年降水量 63%,而秋季(9~11 月)和春季(3~5 月)分别 是75.9 mm和56.4 mm,各占全年降水量的 20%和 15%。因此降水量的多少直接影响着干旱的等级程度。 大同市地处黄土高坡,属于温带大陆性季风气 候,降水的时空分布变化大,四季分明,各季长短和 气候差异较大。 3.1. 年降水量 3.3. 降水量的季节变化特征 大同市的干旱和自然降水量有着密切的关系,农 业生产对自然降水的利用率在 30%~70%[2] 。从 1970~2012 年43 年的降水量统计图 1可以看出:降水 的年季变化率大,远远高于平均值的只有三年,而远 远低于平均值的年份有 11 年,其余年份接近于平均 值。最多降水年是 1995 年,降水量为 554.1 mm,最 少年是 1993 年,降水量为244.1 mm。最多年和最少 年的降水量相差310.0 mm,而 43 年来平均自然降水 量为 369.4 mm,大约是年平均降水量的 84%。 历年降水的季节变化,见图3。 从图 3中可以看出:年降水量的变化趋势和夏季 的变化趋势基本一致,这也体现了夏季降水相对集中 的特点。从上世纪 80 年代以来,降水量偏少的年份 明显增多,尤其是 1995 年以后,年自然降水持续偏 少,春、夏、秋季降水量偏少的年份也呈现增加的趋 势,这也加剧了春旱的程度,同时也是春季沙尘暴、 扬沙、浮尘等天气频繁的一个重要诱因。 3.2. 降水的月变化 年代的季节降水变化如表 3。 表3是大同市各年代的平均降水量及降水量距平 百分率变化情况。70 年代(1970~1979 年)平均降水量 从大同市降水量月变化曲图2可见,降水量主要 集中在 6~9 月,占全年降水的75%左右。 1970-2012年年降水量 单位(mm) 0 200 400 600 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 年份(年) 降水量(mm) 年降水量 平均值 372.6 Figure 1. The precipitation changing curve over the years in Datong city (unit: mm) 图1. 大同市降水量历年变化曲线(单位:mm) 大同市降水量月变化图 0 20 40 60 80 100 3月4月 5月 6月7月 8月9月10月11月 降水量(mm) Figure 2. The precipitation changing curve of each month in Datong city (unit: mm) 图2. 大同市降水量月变化曲线图(单位:mm)  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 大同市四季降水量历年变化曲线 (单位:mm) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 年 降水量(mm) 春季季度和 夏季季度和 秋季季度和 冬季季度和 Figure 3. The changes of precipitation over the years and seasonal rainfall in Datong city Table 3. The precipitation and precimaly percentage distribution of each year and season in Datong city 年代 图3. 大同市历年降水量和各季降水量的变化情况 pitation ano 表3. 大同市各年代各季降水量及降水量距平百分率分布 项目 时段 70 80 90 2000 平均 春季 56.7 46.1 58.2 64.9 57.4 夏季 228.2 238.3 234.2 194.8 223.9 秋季 84.5 63.7 79.3 87.8 78.8 冬季 9.3 5.8 5.3 7.7 7.0 平均降水量(mm) 3 3 3 3 − − − 降水量距平百分率(%) 全年 68.266.083.647.6 366.4 春季 −19 3 14 1 夏季 2 6 5 13 秋季 7 19 1 11 冬季 33 −17 24 10 全年 0 0 5 −5 季偏少,夏季基本正常,秋冬季偏多;80 年代(1980~ 季节来看,春季70 年代降水最少,夏季 21 世 3.4. 大同市历年干旱发生的周期频率 通过对 43年来降水量距平百分率的计算统计结 果得 次旱年,其中 11 个大旱年(1972、1980、1984、1993、 次,重旱 3次,中旱 14次、轻旱 23 次, 它们 春 1989 年),秋冬季明显偏少;90 年代(1990~1999 年), 冬季明显偏少;21 世纪初期(2000~2009 年),夏季明 显偏少。 从同一 纪初期最少,秋季 80 年代最少,冬季 80 年代和 90 年代连续偏少。 出, 大同市共出现了 13 个旱年,平均 3.3 年有一 1997、1998、1999、2000、2006、2009、2011),平 均 3.9 年有一次大旱年。其中三季连旱年为1984 年、1993 年和 2000 年。最长 9年出现一个大旱年,最短连续 3 年都是大旱年。从季节上看,大同市出现的春旱和夏 旱较多,秋旱次之,出现的干旱次数和等级分别如图 4所示。 从图 4中可以看出,三季共出现52次旱情,其 中特旱 12 出现的频率分别为:轻旱 44%,中旱 27%,重旱 6%,特 旱23%。中旱以上最长的周期为十年,最短的 Copyright © 2013 Hanspub 117  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 1 2 3 4 5 年 降水量距平百 (P)季尺度干旱图分率 春 夏 秋 Figure 4. The quarter’s drought figure of precipitation anomaly percentage (P) 4. (P) 连续出现,在90 年代连续 8年都发 环流形势分析结果, 大气 回温快,气温偏高时,容易形成春旱的环流形 势一 500 HPa 上,两个大槽之间是一个庞大的 暖高 季,副高是影响我市天气的重要系统,它的 加深 移控制我市,形成气温持续偏高无雨,造成夏季干旱。 我市上空盛行脊前西北气流,地面 4.2. 高,中间低。四周有三大 大山脉内,有山地、丘陵、山间盆地组成。 之间为大同盆地,地形复杂。由于山脉对低 空天 日照时数较多,年平均 2785.7 小时;年蒸发量为2057.4 毫米, 之大约为年降水量的4~5 倍;大同市的大风 主要 绝大部分属于半干旱气候,由于该区书大 产 出现 图降水量距平百分率季尺度干旱图 是生了旱情。可 秋旱发生时, 见我市发生干旱的频率还是相当高的。 4. 干旱的成因分析 4.1. 大气环流异常的影响 通过对 15个干旱年的高空 环流状况有一些共同的特征[6,7]:高空 500 HPa 图 上处在的脊前西北气流控制之下,地面对应的也是高 压带。 春季 般可分为东亚呈两槽一脊型和中亚宽脊型两类 [7]。 在高空 压脊,脊顶一直延伸到中西伯利亚北部,50˚N附 近的脊区东西宽度可达40 个经距,脊线附近有明显 的暖平流相配合我市正好位于脊前暖平流区。或者 500 HPa为一宽广的浅脊,中高纬环流较平,我市处 于西西北气流控制之下,暖平流较强,地面处于东部 变性高压带控制之下,无明显冷空气南下,气温持续 偏高。 在夏 和减弱,西伸和东退,北进和南撤,都会引起我 市的天气变化。西太平洋副高中心一般位于 130˚E以 西,脊线在 30˚N附近,当巴尔喀什湖一带有低槽发 展东移,由于上游效应,河套以东的高压脊相应增强 东移,并叠加在副高上,导致副高明显增强和向西北 受冷高压控制,受深厚是冷空气持续影响,进入少雨 或无雨时段,形成秋旱。 地理位置的影响 大同市境内地形为四面 山脉,各 三大山脉 气系统有阻挡作用造成降水量受地形的影响,分 布极不均匀干旱发生频繁。 4.3. 日照、蒸发量、大风的影响 大同市光照时间较长,即 日照时数为 其蒸发量 集中在春季(3~5 月),风速较大,再加上气温上 升快,降水较少,蒸发量明显增大,约占年蒸发量的 40%,缺乏植被,也是沙尘多发的季节,因此极易形 成春旱。 5. 大同市干旱状况及对农业生产的影响 大同市 陆季风性气候,干旱历来是影响大同植被和农业生 第一位的灾害[7]。影响大小与干旱程度、发生季节和 形式关系密切。危害性通常情况是:伏旱大于秋 旱,大于春旱;春、夏、秋三季连旱大于伏、秋连旱, 大于春夏连旱,大于春、秋间隙干旱。 Copyright © 2013 Hanspub 118  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 5.1. 三季连旱 自1970 年以来共有 3次,分别出现于 1984、1993 和2000 年。从春到秋一直缺雨。影响到草木和农作 生长和发育,品质下降,产量锐减。 5.2. 量大。各种作物生长旺盛, 正处于需水关键期,因而一旦出现干 时,农作物就会呈现出 墒 叶黄化,甚至于干枯死亡等症状。如果 正值抽穗期久旱不雨,则会形成所谓的“卡脖旱”, 致使作物抽穗受阻;或不能抽穗;或花而不育;或灌 浆受阻,籽粒成熟不饱满;或落花;或落果;或使一 些农作物如谷子、玉米形成:“秃头”等。粮食减产 一般比正常年减少9%~24% 。因此,有“春旱不算 旱,伏旱(秋旱)丢一半”的农谚。可见,夏旱中的伏 旱对农业生产和草木生长危害是相当严重的。在这样 的干旱年份粮食减产会 而言的。一般当 处的土壤含水量急剧下降到 8%(轻壤)至 10%(壤土)以下时,春旱即可形成[2]。轻则影响农作物 适时播种 物化劳动投入增大,生产经济效 此时,如因春旱改种生长期短的农作物后, 还会因农作物生育期的明显缩短,而使产量和品质双 双下降。据试验,许多作物因干旱晚播种比定时播种 减产 6%~10%。 920 最大, 籽粒灌浆不满,形成大量秕子,粒重下 掉头”,因而减产。本季雨水偏少,还严 重影响底墒,给来年春播带 干旱在大同市是一种发 率最高、波及范围最 6. 结论与讨论 变差和距平变差大,干旱发生频率高达 秋季尤为突出。 2) 造成干旱的直接原因主要是大气环流异常,使 得降 同样的降水量在春秋季则不会出 现干 旱(2 次春旱,3次秋旱),一次重旱(夏 旱)。 过对干旱的研究,深入细致了解干旱成因、发 生规 ,实现抗旱 保春 [2] 汪源正, 李玉爱. 雁北地区农业气候资源分析及利用[M]. 北 京: 气象出版社, 1992: 51-52. 生态环境与农业可持续发展 影响的研 报告[R]. 2006, 7: 50-52. 物各生育期的正常 伏旱及二季连旱 1970 年以来有 6次,即 1972、19 80、19 97、199 8、 1999、2009 年。其中又以伏旱为主。夏旱主要以伏旱 为主,但由于气温高,蒸发 旱,形成水分供 应不足的情况卷叶、闭 、叶 片凋萎一职底 [3] 比较严重。 5.3. 春旱 春旱在大同市主要影响农作物的播种和捉苗,通 常所说的“十年九旱”就是泛指春旱 5~30厘米深 和捉全苗,重则导致农作物根本不能播种、 出苗。进而造成补种、改种。春旱发生后,常使农业 种植业的 成本提高, 益下降。 5.4. 秋旱 秋旱如果出现在 月日前,对农作物的影响 它常使 降,或者“ 来困难。 生频 大、影响程度最深的主要农业自然灾害。是导致农作 物不能高产稳产的主要原因,也是该市植被差的关键 因素。 1) 大同市处于内陆地区,年降水量少,同时降水 量的年际 75%,特别是春季和 水量明显减少,其主要的环流背景是高空处于西 北气流区,地面受高压的控制。在夏季和副高的位置 有着密切的关系。 3) 在春秋季形成干旱的降水量相差不是很大,和 夏季相比却相差甚远。当降水量小于 31.0 mm 时,在 春季就会出现特旱;而在夏季当降水量小于 128.5 mm 时才会形成特旱,而 旱。 4) 大同市的干旱每年都有不同程度的发生,特别 是90 年代有加重的趋势。从 1993 年到 2001年连续 出现不同程度的干旱。其中6次特旱(3次春旱,2次 秋旱),6次中 5) 春旱直接影响到春耕春播,严重时甚至无法下 种,或者出苗,对全年的粮食产量造成严重损失。秋 旱也会造成粮食大量减产。 通 律及其所造成的危害,需要做好对农业生产长期 抗旱的战略思想,积极采取应对措施,抓好秋季尽可 能多的保存土壤水分,实现“秋雨春用” 播、夺全苗、促苗壮,增强作物自身抗旱能力, 实现“秋(伏)旱春防”,达到治旱兴农,多高产的目的。 参考文献 (References) [1] J. Keyantash, J. A. Dracup. 干旱的定量化:干旱指数的评价[J]. 干旱气象, 2005, 23(2): 88-89. [3] 胡建军等. 《气象条件对大同市 究及其对策》技术研究 [4] 白先达, 张雅昕, 王存真. 桂林干旱气候特征分析[J]. 气候 变化研究快报, 2013, 2: 20-24. [5] 杨詢, 李栋梁. 中国干旱气候分区及其降水量变化特征[J]. Copyright © 2013 Hanspub 119  大同市干旱成因特征分析及其对农业生产的影响 Copyright © 2013 Hanspub 120 报手册[M]. 北京: 气象出版社干旱气象, 2008, 26(2): 17-18. [6] 李腊平, 杨淑华, 冉宇辉等. 大同干旱原因初探[J]. 科学之 友: 中, 2009, 1: 159-160. [7] 周一鹤, 施友功. 山西天气预 1989, 7: 45-47. |