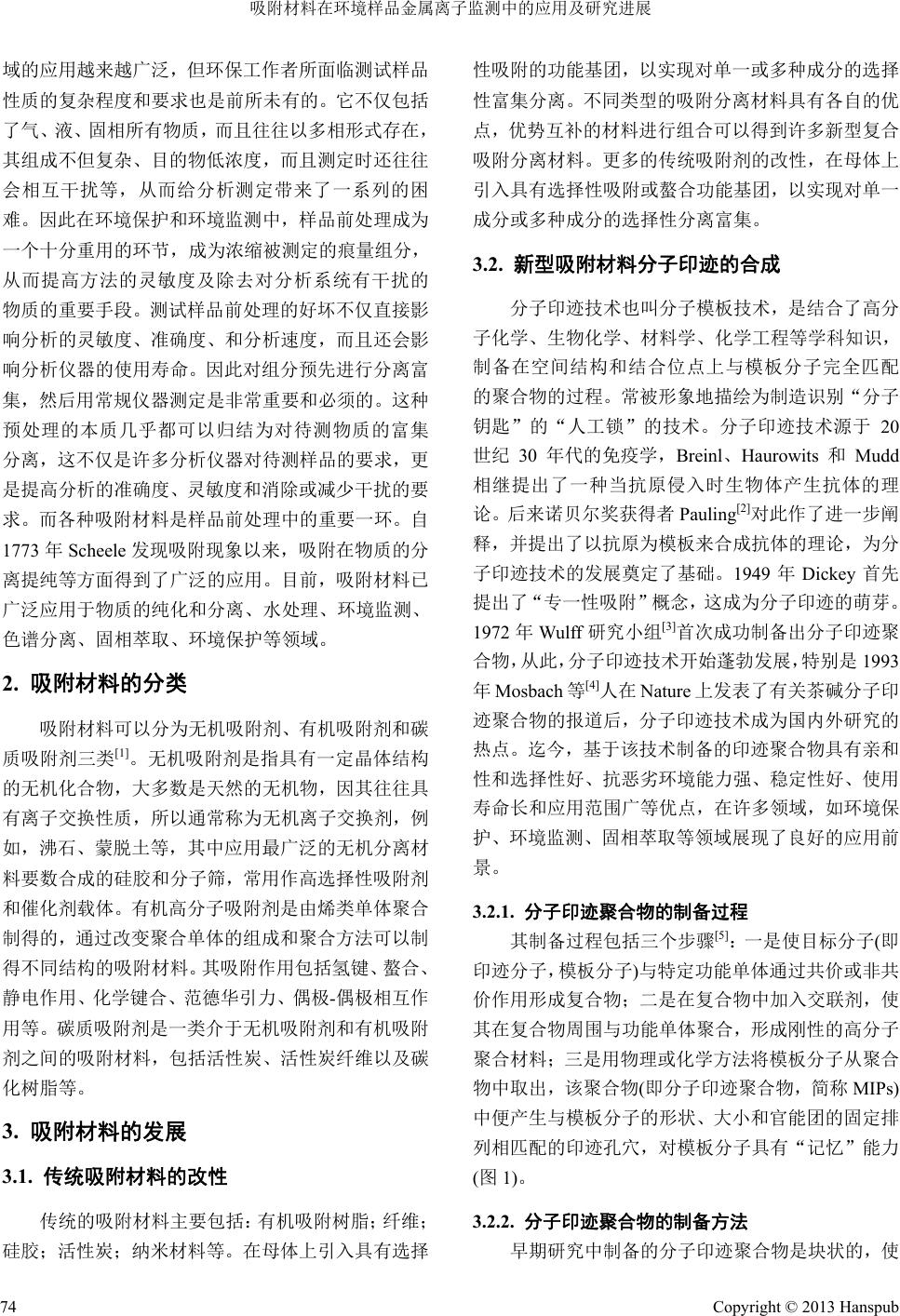

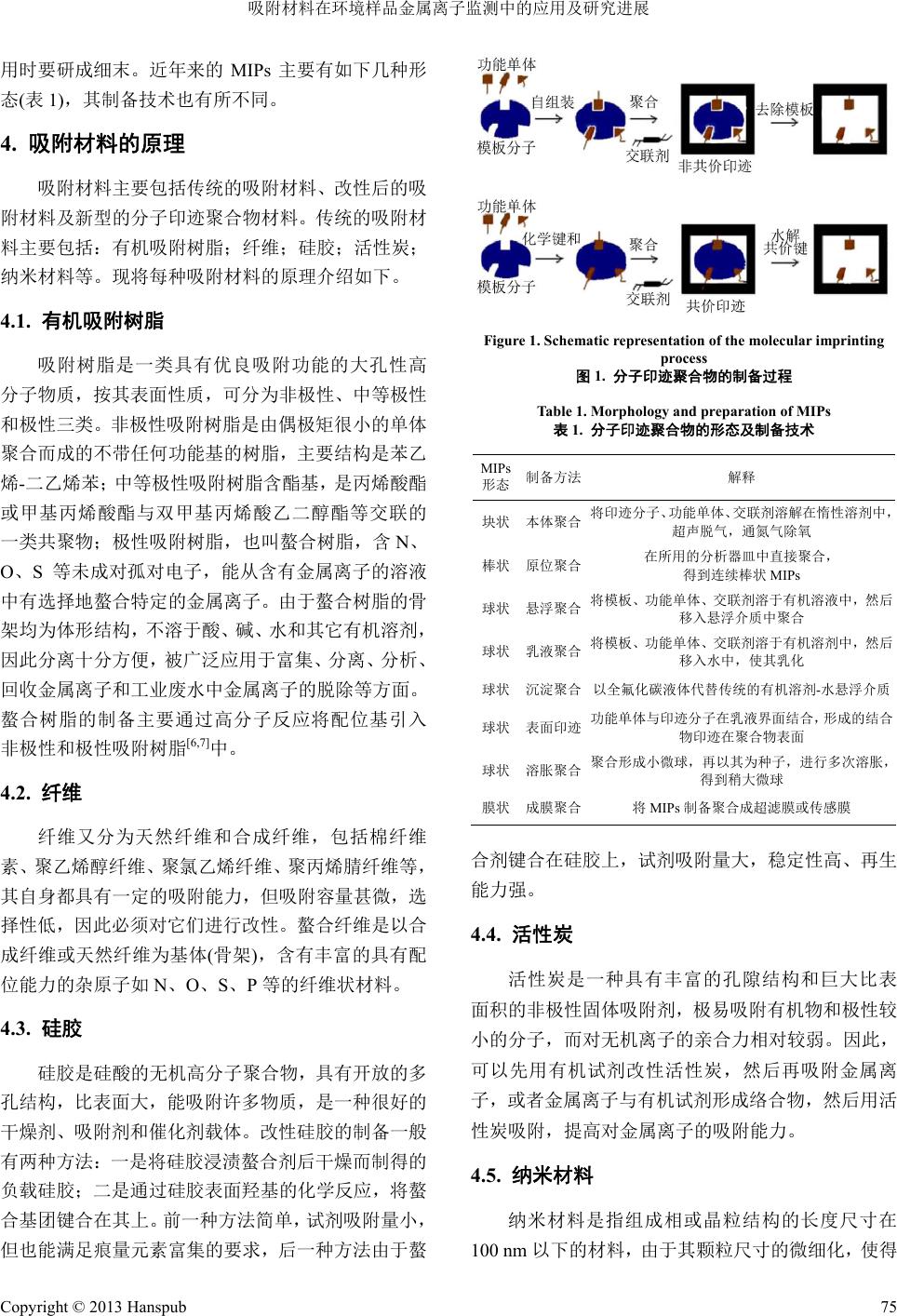

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 73-78 http://dx.doi.org/10.12677/aep.2013.33012 Published Online August 2013 (http://www.hanspub.org/journal/aep.html) The Application and Research Progress of Adsorption Materials for Monitoring Metal Ions in Environmental Samples Na Jiang Huludao Environmental Monitoring Central Station, Huludao Email: jndjh@sina.com Received: May 15th, 2013; revised: Jun. 17th, 2013; accepted: Jun. 25th, 2013 Copyright © 2013 Na Jiang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Metal ions are one of the important contents of environmental monitoring. Although many modern analytical instruments have been developed recently and reached trace level or super trace level sensitivity, the direct analysis for environmental samples is still difficult because of the high complexity of samples and severe interference caused by matrix effects. So, various pre-treatment procedures are necessary before the more accurate measurement by analytical instruments in environmental monitoring area. It is obvious that the pre-treatment procedures of trace elements depend on different functional adsorption materials with higher selectivity and adsorption capacity. The classifications of ad- sorption materials, the development of adsorption materials, the principles of adsorption materials and the comparisons of adsorption materials were introduced. The application of adsorption materials in environmental monitoring area and environmental protection area was introduced in detail. Keywords: Adsorption Materials; Environmental Samples; Separation and Pre-Concentration; Environmental Monitoring 吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 姜 娜 葫芦岛市环境监测中心站,葫芦岛 Email: jndjh@sina.com 收稿日期:2013 年5月15 日;修回日期:2013年6月17日;录用日期:2013年6月25日 摘 要:金属离子是环境监测的重要内容之一。虽然现代分析仪器有了很大的发展,但在进行环境样品中的痕 量组分分析时,由于方法的灵敏度不够及大量共存元素的干扰,直接测定很困难。所以在环境监测中,复杂样 品需要经过一定的预处理——分离富集以后才能进入分析仪器进行准确的测定。而样品的富集分离通常需要借 助选择性高、吸附容量大的各种吸附材料。介绍了吸附材料的分类,吸附材料的发展,吸附材料的原理,吸附 材料的比较,并着重介绍了各种吸附材料在环境监测和环境保护中的应用。 关键词:吸附材料;环境样品;分离富集;环境监测 1. 引言 近些年来,随着经济的飞速增长、工业生产的快 速发展、城市化进展以及人民生活水平的提高,人类 活动导致的环境污染急剧增加。人工合成的各类化学 品中有不少是有毒或有害的,他们通过各种途径进入 到环境,破坏生态平衡,影响人体健康。准确测定地 质、生物和环境样品中的痕量元素是化学工作者的一 项十分重要的研究内容。虽然仪器分析在环境监测领 Copyright © 2013 Hanspub 73  吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 域的应用越来越广泛,但环保工作者所面临测试样品 性质的复杂程度和要求也是前所未有的。它不仅包括 了气、液、固相所有物质,而且往往以多相形式存在, 其组成不但复杂、目的物低浓度,而且测定时还往往 会相互干扰等,从而给分析测定带来了一系列的困 难。因此在环境保护和环境监测中,样品前处理成为 一个十分重用的环节,成为浓缩被测定的痕量组分, 从而提高方法的灵敏度及除去对分析系统有干扰的 物质的重要手段。测试样品前处理的好坏不仅直接影 响分析的灵敏度、准确度、和分析速度,而且还会影 响分析仪器的使用寿命。因此对组分预先进行分离富 集,然后用常规仪器测定是非常重要和必须的。这种 预处理的本质几乎都可以归结为对待测物质的富集 分离,这不仅是许多分析仪器对待测样品的要求,更 是提高分析的准确度、灵敏度和消除或减少干扰的要 求。而各种吸附材料是样品前处理中的重要一环。自 1773 年Scheele 发现吸附现象以来,吸附在物质的分 离提纯等方面得到了广泛的应用。目前,吸附材料已 广泛应用于物质的纯化和分离、水处理、环境监测、 色谱分离、固相萃取、环境保护等领域。 2. 吸附材料的分类 吸附材料可以分为无机吸附剂、有机吸附剂和碳 质吸附剂三类[1]。无机吸附剂是指具有一定晶体结构 的无机化合物,大多数是天然的无机物,因其往往具 有离子交换性质,所以通常称为无机离子交换剂,例 如,沸石、蒙脱土等,其中应用最广泛的无机分离材 料要数合成的硅胶和分子筛,常用作高选择性吸附剂 和催化剂载体。有机高分子吸附剂是由烯类单体聚合 制得的,通过改变聚合单体的组成和聚合方法可以制 得不同结构的吸附材料。其吸附作用包括氢键、螯合、 静电作用、化学键合、范德华引力、偶极-偶极相互作 用等。碳质吸附剂是一类介于无机吸附剂和有机吸附 剂之间的吸附材料,包括活性炭、活性炭纤维以及碳 化树脂等。 3. 吸附材料的发展 3.1. 传统吸附材料的改性 传统的吸附材料主要包括:有机吸附树脂;纤维; 硅胶;活性炭;纳米材料等。在母体上引入具有选择 性吸附的功能基团,以实现对单一或多种成分的选择 性富集分离。不同类型的吸附分离材料具有各自的优 点,优势互补的材料进行组合可以得到许多新型复合 吸附分离材料。更多的传统吸附剂的改性,在母体上 引入具有选择性吸附或螯合功能基团,以实现对单一 成分或多种成分的选择性分离富集。 3.2. 新型吸附材料分子印迹的合成 分子印迹技术也叫分子模板技术,是结合了高分 子化学、生物化学、材料学、化学工程等学科知识, 制备在空间结构和结合位点上与模板分子完全匹配 的聚合物的过程。常被形象地描绘为制造识别“分子 钥匙”的“人工锁”的技术。分子印迹技术源于 20 世纪 30 年代的免疫学,Breinl、Haurowits 和Mudd 相继提出了一种当抗原侵入时生物体产生抗体的理 论。后来诺贝尔奖获得者Pauling[2]对此作了进一步阐 释,并提出了以抗原为模板来合成抗体的理论,为分 子印迹技术的发展奠定了基础。1949年Dickey 首先 提出了“专一性吸附”概念,这成为分子印迹的萌芽。 1972 年Wulff 研究小组[3]首次成功制备出分子印迹聚 合物,从此,分子印迹技术开始蓬勃发展,特别是 1993 年Mosbach 等[4]人在 Nature上发表了有关茶碱分子印 迹聚合物的报道后,分子印迹技术成为国内外研究的 热点。迄今,基于该技术制备的印迹聚合物具有亲和 性和选择性好、抗恶劣环境能力强、稳定性好、使用 寿命长和应用范围广等优点,在许多领域,如环境保 护、环境监测、固相萃取等领域展现了良好的应用前 景。 3.2.1. 分子印迹聚合物的制备过程 其制备过程包括三个步骤[5]:一是使目标分子(即 印迹分子,模板分子)与特定功能单体通过共价或非共 价作用形成复合物;二是在复合物中加入交联剂,使 其在复合物周围与功能单体聚合,形成刚性的高分子 聚合材料;三是用物理或化学方法将模板分子从聚合 物中取出,该聚合物(即分子印迹聚合物,简称 MIPs) 中便产生与模板分子的形状、大小和官能团的固定排 列相匹配的印迹孔穴,对模板分子具有“记忆”能力 (图1)。 3.2.2. 分子印迹聚合物的制备方法 早期研究中制备的分子印迹聚合物是块状的,使 Copyright © 2013 Hanspub 74  吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 用时要研成细末。近年来的 MIPs 主要有如下几种形 态(表1),其制备技术也有所不同。 4. 吸附材料的原理 吸附材料主要包括传统的吸附材料、改性后的吸 附材料及新型的分子印迹聚合物材料。传统的吸附材 料主要包括:有机吸附树脂;纤维;硅胶;活性炭; 纳米材料等。现将每种吸附材料的原理介绍如下。 4.1. 有机吸附树脂 吸附树脂是一类具有优良吸附功能的大孔性高 分子物质,按其表面性质,可分为非极性、中等极性 和极性三类。非极性吸附树脂是由偶极矩很小的单体 聚合而成的不带任何功能基的树脂,主要结构是苯乙 烯-二乙烯苯;中等极性吸附树脂含酯基,是丙烯酸酯 或甲基丙烯酸酯与双甲基丙烯酸乙二醇酯等交联的 一类共聚物;极性吸附树脂,也叫螯合树脂,含 N、 O、S等未成对孤对电子,能从含有金属离子的溶液 中有选择地螯合特定的金属离子。由于螯合树脂的骨 架均为体形结构,不溶于酸、碱、水和其它有机溶剂, 因此分离十分方便,被广泛应用于富集、分离、分析、 回收金属离子和工业废水中金属离子的脱除等方面。 螯合树脂的制备主要通过高分子反应将配位基引入 非极性和极性吸附树脂[6,7]中。 4.2. 纤维 纤维又分为天然纤维和合成纤维,包括棉纤维 素、聚乙烯醇纤维、聚氯乙烯纤维、聚丙烯腈纤维等, 其自身都具有一定的吸附能力,但吸附容量甚微,选 择性低,因此必须对它们进行改性。螯合纤维是以合 成纤维或天然纤维为基体(骨架),含有丰富的具有配 位能力的杂原子如 N、O、S、P等的纤维状材料。 4.3. 硅胶 硅胶是硅酸的无机高分子聚合物,具有开放的多 孔结构,比表面大,能吸附许多物质,是一种很好的 干燥剂、吸附剂和催化剂载体。改性硅胶的制备一般 有两种方法:一是将硅胶浸渍螯合剂后干燥而制得的 负载硅胶;二是通过硅胶表面羟基的化学反应,将螯 合基团键合在其上。前一种方法简单,试剂吸附量小, 但也能满足痕量元素富集的要求,后一种方法由于螯 Figure 1. Schematic representation of the molecular imprinting process 图1. 分子印迹聚合物的制备过程 Table 1. Morphology and preparation of MIPs 表1. 分子印迹聚合物的形态及制备技术 MIPs 形态 制备方法 解释 块状本体聚合 将印迹分子、功能单体、交联剂溶解在惰性溶剂中, 超声脱气,通氮气除氧 棒状 原位聚合在所用的分析器皿中直接聚合, 得到连续棒状 MIPs 球状悬浮聚合 将模板、功能单体、交联剂溶于有机溶液中,然后 移入悬浮介质中聚合 球状乳液聚合 将模板、功能单体、交联剂溶于有机溶剂中,然后 移入水中,使其乳化 球状沉淀聚合 以全氟化碳液体代替传统的有机溶剂-水悬浮介质 球状表面印迹 功能单体与印迹分子在乳液界面结合,形成的结合 物印迹在聚合物表面 球状溶胀聚合 聚合形成小微球,再以其为种子,进行多次溶胀, 得到稍大微球 膜状成膜聚合将 MIPs 制备聚合成超滤膜或传感膜 合剂键合在硅胶上,试剂吸附量大,稳定性高、再生 能力强。 4.4. 活性炭 活性炭是一种具有丰富的孔隙结构和巨大比表 面积的非极性固体吸附剂,极易吸附有机物和极性较 小的分子,而对无机离子的亲合力相对较弱。因此, 可以先用有机试剂改性活性炭,然后再吸附金属离 子,或者金属离子与有机试剂形成络合物,然后用活 性炭吸附,提高对金属离子的吸附能力。 4.5. 纳米材料 纳米材料是指组成相或晶粒结构的长度尺寸在 100 nm以下的材料,由于其颗粒尺寸的微细化,使得 Copyright © 2013 Hanspub 75  吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 纳米粉体在保持原有化学性质的同时,还在磁性、光 学、催化、吸附、化学活性等方面表现出了奇异的性 能,因而倍受人们的关注。吸附分为两类:一类是物 理吸附,吸附剂与吸附相之间是以范德华力之类较弱 的物理力结合;二是化学吸附,吸附剂与吸附相之间 是以化学键相结合。其中弱物理吸附容易脱落,强化 学吸附脱附困难。纳米材料由于有大的比表面和表面 原子配位不足,与相同材质的大块材料相比较,有较 强的吸附性,其吸附与被吸附物质的性质、溶剂的性 质及溶液的性质有关,电解质和非电解质溶液等也对 纳米微粒的吸附产生强烈的影响。非电解质是指电中 性的分子,它们通过氢键、范德华力吸附在纳米粒子 表面,其中主要是以氢键吸附。纳米微粒在电解质溶 液中的吸附大多属于物理吸附。 4.6. 分子印迹原理 分子印迹聚合物与模板分子之间的结合作用主 要是靠功能单体与模板分子间的共价键作用、非共价 键作用和金属络合作用。共价结合型 MIPs 最早有 Wulff 等人提出,借助共价结合作用可在聚合物中获 得精确固定的结合基团,对模板分子的选择性较好。 金属络合作用通常是通过配位键产生的,这类键的优 点是其强度可通过实验条件控制,聚合时有固定的相 互作用,不需要过量的结合基团,且模板分子与聚合 物的结合速度较快。非共价型的分子印迹应用范围则 广得多,最早有 Mosbach 等人提出。它的作用类型很 多,如氢键、静电力、疏水力、偶极力等。它虽然能 快速地与模板分子结合、脱去,但是它的专一性不如 共价型分子印迹。其作用力较弱,但这恰恰为洗脱模 板分子带来了方便,且通过选择多个相互作用点也可 大大提高模板分子与分子印迹聚合物的相互作用力, 使分子印迹聚合物具有很高的选择性。 5. 各种吸附材料的比较 和其他吸附材料相比,纤维具有更多的优点:首 先,它是纤维状态,比表面积大,流通阻力小,形成 了有利的吸附和再生空间,因此,其吸附效率高、吸 附速度快、总吸附容量高;其次,可制成线、无纺布、 各种纺织物等多种形式,满足各种工艺的不同需要; 再次,螯合纤维干湿态的强度和韧性都较好,具有可 挠性、耐强碱、耐溶剂、耐热等性能。和其他吸附材 料相比,改性硅胶抗酸能力强,耐高温,机械强度高, 吸附动力学快,不溶胀。因此,近三十年来,硅胶成 为传统吸附材料改性的重点,在环境保护和环境监测 领域等方面具有很好的应用前景。活性炭的强吸附能 力和易于解吸的特点非常适用于微量和痕量成分的 高倍富集。在此基础上,在活性炭上引入带有不同功 能团的负载物质,将会大大提高负载活性炭的选择 性,进而提高其富集倍数。随着粒径的减小,纳米粒 子的表面原子数、表面积、表面能和表面结合能均逐 渐增大。其表面原子可与金属离子以静电作用等方式 结合,因此对一些金属离子具有很强的吸附能力,并 且可在较短的时间内达到吸附平衡。和其他吸附材料 相比,分子印迹聚合物具备以下特性:1) 预定型,指 MIPs 可以根据不同的目的制备不同的 MIPs 以满足各 种不同的需要;2) 识别性,指 MIPs 是按照模板分子 定做的,可专一地识别印迹分子;3) 实用性,指 MIPs 既可以与天然的生物分子识别系统如酶与底物、抗原 与抗体、受体与激素相比拟,又具有天然分子识别系 统所不具备的抗恶劣环境的能力,显示出高度的稳定 性和较长的使用寿命。 6. 吸附材料在环境监测和环境保护中的 应用 6.1. 有机吸附树脂 Singh 和Maiti[8] 用八羟基喹啉改性 Amberlite XAD-4,可用于分离富集 U(VI)。Saima 等[9]用亚硝基 萘酚改性 Amberlite XAD-16后,用于环境样品中Ni (II)和Cu (II)的分离测定取得了很好的效果。Valfredo 等[10]将邻苯二酚负载于 Amberlite XAD-2上富集 Cd (II)、Co (II)、Cu (II)、Ni (II),可用于环境样品中这些 离子的测定。郭永等[11]用2-氨基乙酰苯硫酚(AATP) 和2-甲巯基苯氨(MTA)改性 Amberlite XAD-2用于天 然水样中Co (II)、Ni (II)、Cu (II)、Cd (II)等的测定。 6.2. 纤维 20 世纪 50 年代中期,日本熊本大学工学部以维 尼纶纤维制备了离子交换纤维。其后,随着合成纤维 工业的发展,各种以合成纤维为基体的吸附功能纤维 相继被开发出来并得到迅速发展。目前国内苏致兴 Copyright © 2013 Hanspub 76  吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 [12]、刘 瑞 霞 [13]等研制了多种具有不同功能基团的螯合 纤维。由于螯合纤维制备工艺简单、成本低廉,且对 金属离子的吸附分离性能优越,因此在废水、污水处 理、饮用水净化、重金属、贵金属和稀土元素的分离、 富集和回收等方面都有着广阔的应用前景[14,15]。 6.3. 硅胶 Fazhi Xie[16]用五倍子酸修饰硅胶,并研究了其对 Pb (II)、Cu (II)、Cd (II)、Ni (II)的富集行为,并用于 环境水样中这些金属的富集测定。Mohammad等[17] 用2-噻吩甲醛修饰硅胶后,在 pH 2-8 能对 Pd (II)定量 吸附,建立了测定环境水样中 Pd(II)的方法。Jing Fan 等[18]用双硫腙修饰硅胶后用于Hg(II)的富集,建立了 测定环境水样中 Hg 的方法。苏致兴等[19,20]用改性硅 胶做吸附剂将贵金属和贱金属分离,同时使得贵金属 得到富集。 6.4. 活性炭 如用二甲酚橙改性活性炭后可用于环境样品中 Pb(II)的富集,富集酸度为 pH 6.0,检出限为 0.4 ng mL−1[21]。Starvin 等[22]合成了二苯基偶氮双酚A,用 于 活性炭的改性,在 pH 4.0~pH 5.0时,能够定量吸附 U(VI)。Üçer 等[23]用丹宁酸修饰的活性炭吸附Cu(II)、 Cd(II)、Zn (II)、Mn (II)、Fe (III)等金属离子,用 0.1 mol·L −1 HCl 为洗脱液洗脱,回收率为 90.2%~98.4 %。 6.5. 纳米材料 纳米材料作为吸附材料用于环境样品中金属离 子的分析已有相关报道[24]。梁沛等[25]用8-羟基喹啉修 饰纳米 TiO 2后,用于环境样品天然水中 Al (III)和Cr (III)的富集测定。翟云会等[26]用4-(2-吡啶基偶氮)-间 苯二酚(PAR)修饰纳米SiO2后,用于水样和生物样品 中Hg (II)的测定。双硫腙修饰的纳米 TiO2 对Hg (II) 也具有很好的吸附选择性[27]。Attinti 等[28]用变色酸修 饰纳米 Al2O3分离富集Cd (II)、Cr (VI)、Cu (II)、Fe (III)、Mn (II)、Ni (II)、Pb (II)、Zn (II)等重金属,并 用于环境样品中菠菜、卷心菜、马铃薯和水样中这些 离子的测定。 6.6. 分子印迹聚合物 由于分子印迹聚合物对目标分子具有很高的选 择性。非常适合用于环境样品的样品富集,因此近年 来在环境监测中的应用与日俱增。刘永文等[29,30]采用 本体聚合方法合成了Cd (II)和Hg (II)印迹聚合物,并 用于自然界水样中Cd (II)和Hg (II)的测定。T. Prasada Rao 等制备了钯(II),铀(VI),镝(I II),铒(II) ,钬(III), 铽(III),铥 (III)离子印迹聚合物,用于合金和各种水样 中金属离子的测定。翟云会等[31,32]制备了对 Cu(II)和 Cd (II)具有高选择性的印迹聚合物。Adil Denizli 研究 小组合成Th (IV)、Fe (III)、Ni (II)、Cd (II)、Cu (II)、 Cr (III)印迹聚合物,并对其吸附性能做了详细的研究。 严秀平[33]研究小组利用表面印迹结合溶胶凝胶合成 了Cd(II)印迹硅胶,并建立了在线分离富集测定肌肉、 大米粉、茶叶、人发、土壤、河水和废水样品中 Cd (II) 的方法。 7. 结语 随着对环境保护和环境监测的要求日趋严格,准 确测定环境样品中的痕量元素是环境保护工作中的 一项十分重要的研究内容。环境样品比较复杂,在分 析测试前对其进行预处理是必须的。而样品的前处理 要依靠各种吸附材料。所以,吸附材料已经被广泛用 于环境样品的前处理过程中,吸附材料在环境中的痕 量物质的监测分析中有着非常广阔的应用前景。 参考文献 (References) [1] 何炳林, 黄文强. 离子交换与吸附树脂[M]. 上海: 上海科技 教育出版社, 1995. [2] L. J. A. Pauling. A theory of the structure and process of forma- tion of antibodies. Journal of the American Chemical Society, 1940, 62(3): 2643. [3] G. Wuff, A. Sarhan, K. Zabrocki, Enzyme-analogue built poly- mers and their use for theresolution of racemates. Tetrahedron Letters, 1973, 44: 4329-4335. [4] O. Norrlow, M. K. Glad and Klaus Mosbach. Acrylic polymer preparations containing recognition sites obtained by imprinting with substrates. Journal of Chromatography, 1984, 299 (1): 29- 41. [5] 郑红. 新型吸附材料的合成及其对痕量元素和有机染料吸附 性能的研究[D]. 兰州大学, 2006. [6] Q. S. Memon, S. M. Hasany, M. I. Bhanger and M. Y. Khuhawar. Enrichment of Pb(II) ions using phthalic acid functionalized XAD-16 resin as a sorbent. Journal of Colloid and Interface Science, 2005, 291: 84-91. [7] S. Boussetta, C. Branger, A. Margaillan and J.-L. Boudenne, B. Coulomb, Salicylic acid and derivatives anchored on poly (styrene-co-divinylbenzene) resin and membrane via a diazo bridge: Synthesis, characterisation and application to metal ex- traction. Reactive and Functional Polymers, 2008, 68: 775-786. [8] B. N. Singh, B. Maiti. Separation and preconcentration of U(VI) on XAD-4 modified with 8-hydroxyquinoline. Talanta, 2006, 69: Copyright © 2013 Hanspub 77  吸附材料在环境样品金属离子监测中的应用及研究进展 Copyright © 2013 Hanspub 78 393. [9] Q. S. Memon, M. I. Bhanger, S. M. Hasany and M. Y. Khuhawar, The efficacy of nitrosonaphthol functionalized XAD-16 resin for the preconcentration/sorption of Ni(II) and Cu(II) ions. Talanta, 2007, 72(5): 1738-1745. [10] V. A. Lemos, et al. Synthesis of amberlite XAD- 2-PC resin for preconcentration and determination of trace elements in food samples by flame atomic absorption spectrometry. Micro- chemical Journal, 2006, 84(1): 14-21. [11] Y. Guo, B. Din, Y. Liu, X. Chang, S. Meng and M. Tian. Pre- concentration of trace metals with 2-(methylthio)aniline-func- tionalized XAD-2 and their determination by flame atomic ab- sorption spectrometry. Analyst Chimica Acta, 2004, 504(2): 319- 324. [12] 苏致兴. 高分子螯合剂在分析化学中的应用[J]. 离子交换与 吸附, 1994, 10(5): 453-455. [13] 刘瑞霞, 张宝文, 汤鸿雷. 多配位基螯合离子交换纤维的研 究及其进展[J]. 环境科学进展, 1996, 4(5): 1-12. [14] 刘春明, 赵晓亮. 二硫代氨基甲酸盐纤维微柱富集多种痕量 元素的 ICP-AES 测定[J]. 分析试验室, 1997, 16(2): 78-80. [15] 郭伊荇, 刘春明. 8-羟基喹啉纤维柱分离富集-ICP-AES 同时 测定多种痕量稀土元素[J]. 高等学校化学学报, 1996, 17(4): 555-557. [16] F. Z. Xie, X. C. Lin, X. P. Wu and Z. H. Xie. Solid phase extraction of lead (II), copper (II), cadmium (II) and nickel (II) using gallic acid-modified silica gel prior to determination by flame atomic absorption spectrometry. Talanta, 2008, 74(4): 836-843. [17] Mohammad Reza Jamali, Yaghoub Assadi, Farzaneh Shemirani, Masoud Salavati-Niasari, Application of thiophene-2- carbaldehyde- modified mesoporous silica as a new sorbent for separation and preconcentration of palladium prior to inductively coupled plas- ma atomic emission spectrometric determination. Talanta, 2007, 71(4): 1524-1529. [18] J. Fan, Y. X. Qin, C. L. Ye, P. Peng and C. L. Wu. Preparation of the diphenylcarbazone-functionalized silica gel and its appli- cation to on-line selective solid-phase extraction and deter- mination of mercury by flow-injection spectrophotometry. Jour- nal of Hazardous Materials, 2008, 150(2): 343-350. [19] S. Zhang, Q. Pu, P. Liu, Q. Sun and Z. Su. Synthesis of amidinothioureido-silica gel and its application to flame atomic absorption spectrometric determination of silver, gold and palla- dium with on-line preconcentration and separation. Analytica Chimica Acta, 2002, 452(2): 223-230. [20] P. Liu, Z. Su, X. Wu and Q. Pu. Application of isodiphenyl- thiourea immobilized silica gel to flow injection on-line micro- column preconcentration and separation coupled with flame ato- mic absorption spectrometry for interference-free determination of trace silver, gold, palladium and platinum in geological and metallurgical samples Journal of Analytical Atomic Spectro- metry, 2002, 17(1): 125-130. [21] A. A. Ensafi, A. Z. Shiraz. On-line separation and precon- centration of lead(II) by solid-phase extraction using activated carbon loaded with xylenol orange and its determination by flame atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, 2008,150(3): 554-549. [22] A. M. Starvin, T. P. Rao. Solid phase extractive preconcentration of uranium(VI) onto diarylazobisphenol modified activated carbon. Talanta, 2004, 63(2): 225. [23] A. Ucer, A. Uyanik and S. F. Aygün. Adsorption of Cu(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions by tannic acid immobi- lised activated carbon. Separation and Purification Technology, 2006, 47: 113-118. [24] J. Yin, Z. C. Jiang, G. Chang and B. Hu. Simultaneous on-line preconcentration and determination of trace metals in environ- mental samples by flow injection combined with inductively coupled plasma mass spectrometry using a nanometer-sized alu- mina packed micro-column. Analytica Chimica Acta, 2005, 540: 333-339. [25] Pei Liang, Lanhao Yang, Bin Hu, Jiang Z C. ICP-AES detection of ultratrace aluminum(III) and chromium(III) ions with a micro- column preconcentration system using dynamically immobilized 8-hydroxyquinoline on Tio2 nanoparticles. Analytical Sciences, 2003, 19(8): 1167. [26] Y. H. Zhai, X. J. Chang, Y. M. Cui, N. Lian, S. J. Lai, H. Zhen and Q. He. Selective determination of trace mercury (II) after preconcentration with 4-(2-Pyridylazo)-resorcinol-modified nano- meter-sized SiO2 particles from sample solutions. Microchim Acta, 2006, 154(3-4): 253-259. [27] X. Ma, B.Huang, M. Cheng. Analysis of trace mercury in water by solid phase extraction using dithizone modified nanometer titanium dioxide and cold vapor atomic absorption spectrometry. Rare Metals, 2007, 26(6): 541-546. [28] A. Ramesh, B. A. Devi, H. Hasegawa, T. Maki and K. Ueda. Nanometer-sized alumina coated with chromotropic acid as solid phase metal extractant from environmental samples and deter- mination by inductively coupled plasma atomic emission spec- trometry. Microchemical Journal, 2007, 86(1): 124-130. [29] Y. Liu, X. Chang and S. Wang. Solid-phase extraction and preconcentration of cadmium(II) in aqueous solution with Cd(II)- imprinted resin (poly-Cd(II)-DAAB-VP) packed columns. Analy- tica Chimica Acta, 2004, 519(2): 173-179. [30] Y. Liu, X. Chang, D. Yang, et al. Highly selective determination of inorganic mercury(II) after preconcentration with Hg(II)- imprinted diazoaminobenzene-vinylpyridine copolymers. Analy- tica Chimica Acta, 2005, 538(1-2): 85-91. [31] Y. Zhai, Y. Liu, X. Chang, S. Chen and X. Huang. Selective solid-phase extraction of trace cadmium(II) with an ionic im- printed polymer prepared from a dual-ligand monomer. Analy- tica Chimica Acta, 2007, 593: 123-128. [32] Y. Zhai, D. Yang, X. Chang, Y. Liu and Q. He. Selective enrichment of trace copper(II) from biological and natural water samples by SPE using ion imprinted polymer. Journal of Separation Science, 2008, 31(6-7): 1195-1200. [33] G.-Z. Fang, J. Tan and X.-P. Yan. An Ion-Imprinted Func- tionalized Silica Gel Sorbent Prepared by a Surface Imprinting Technique Combined with a Sol−Gel Process for Selective Solid- Phase Extraction of Cadmium(II). Analytical Chemistry, 2005, 77(6): 1734-1739. |