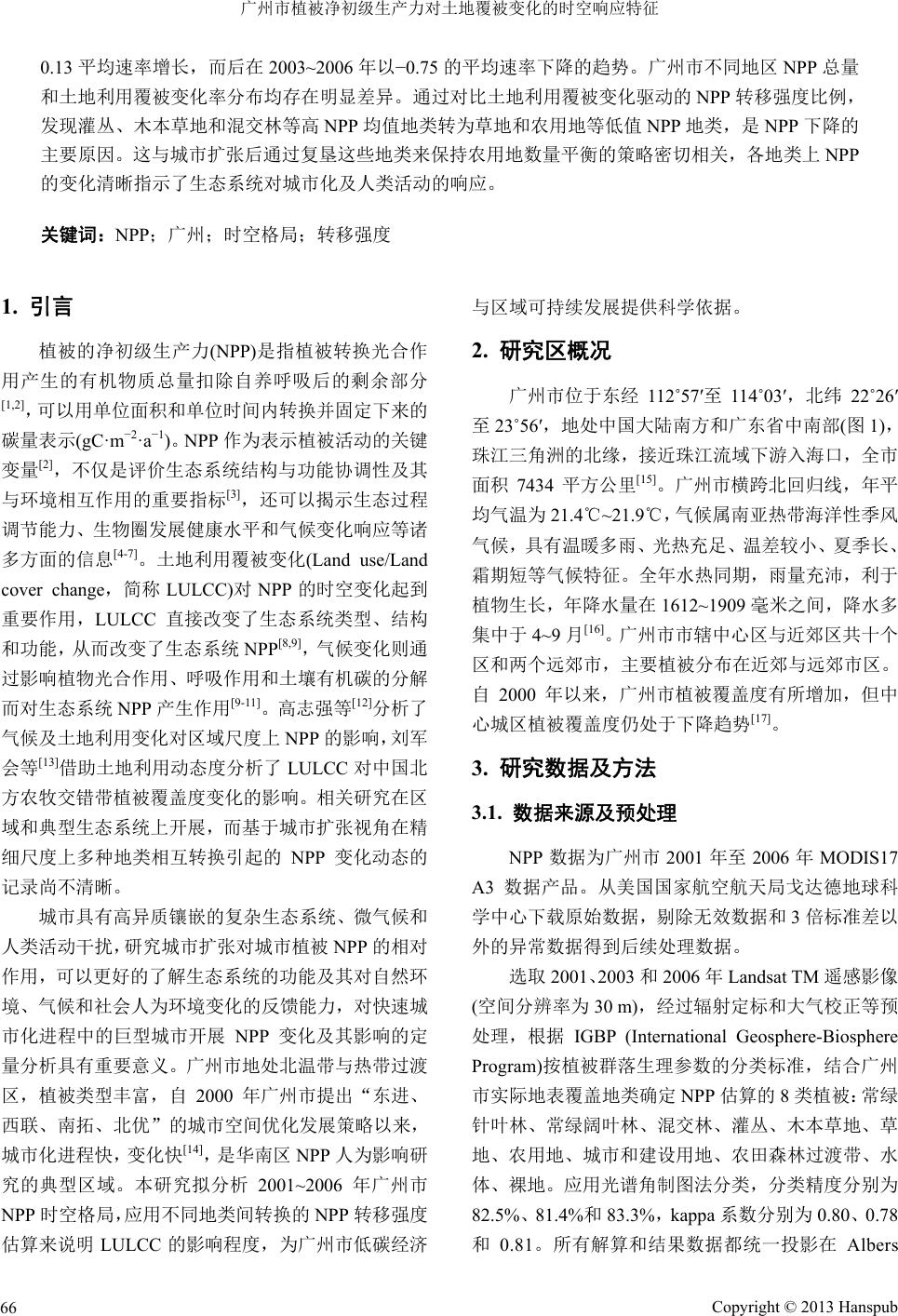

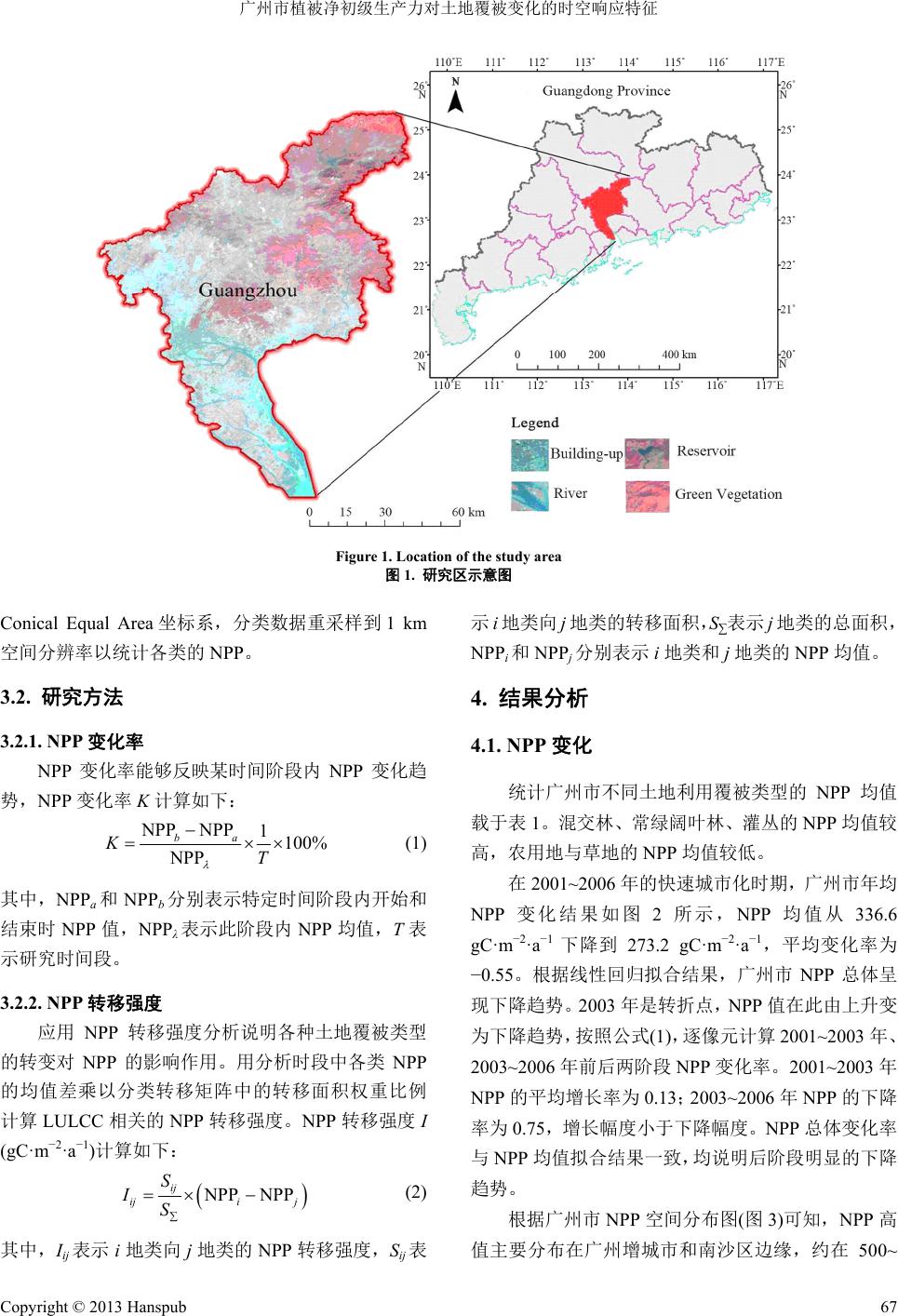

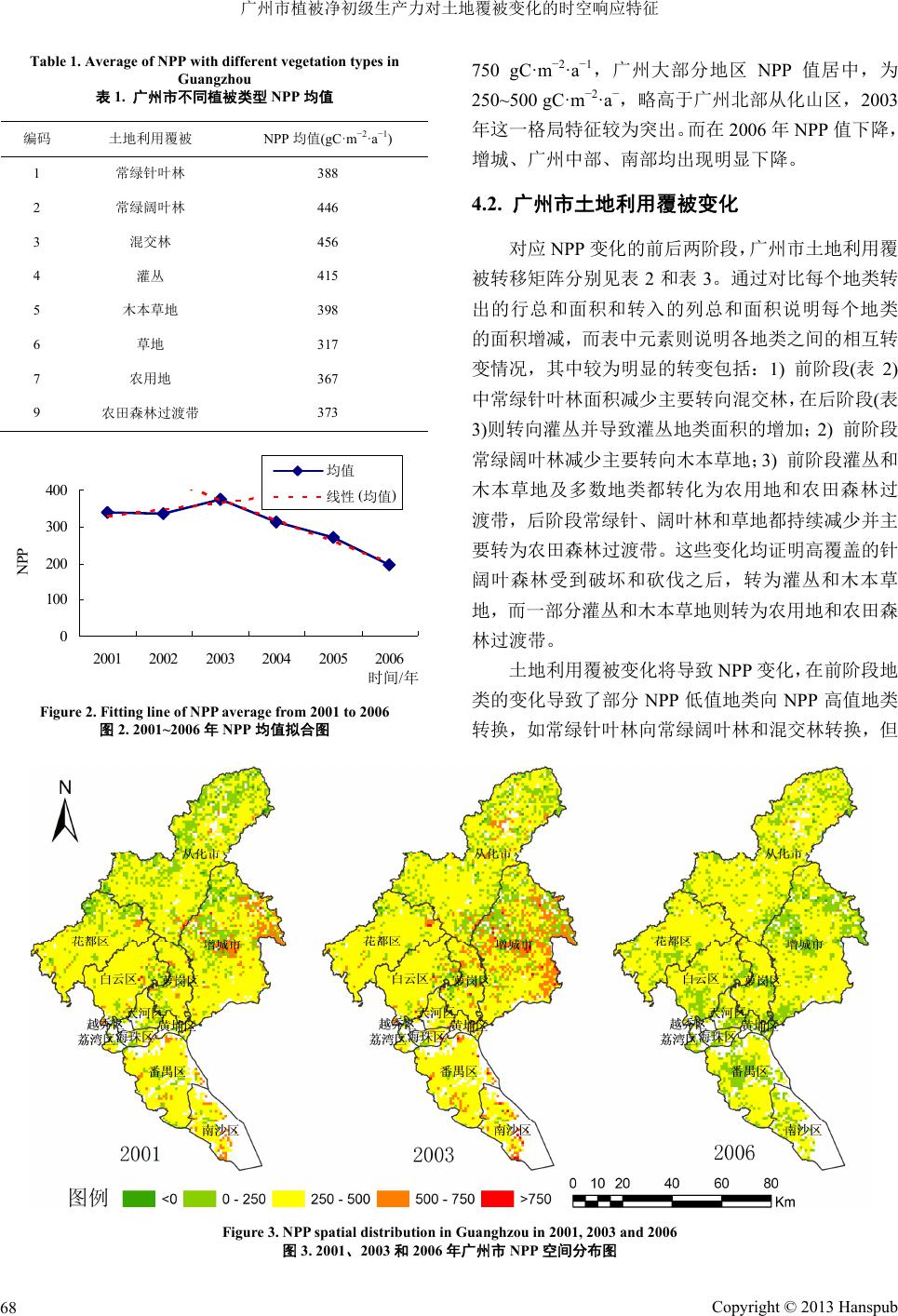

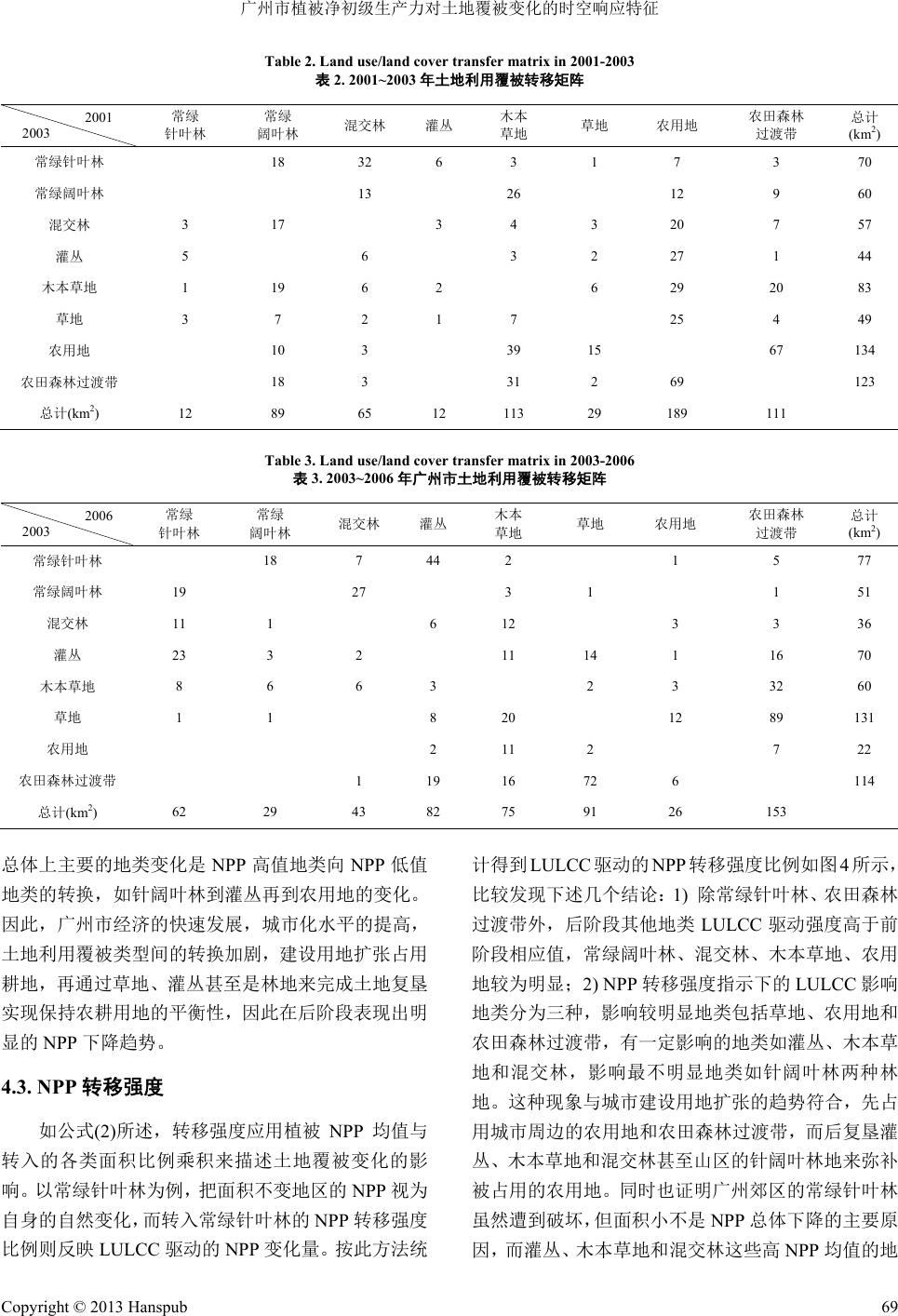

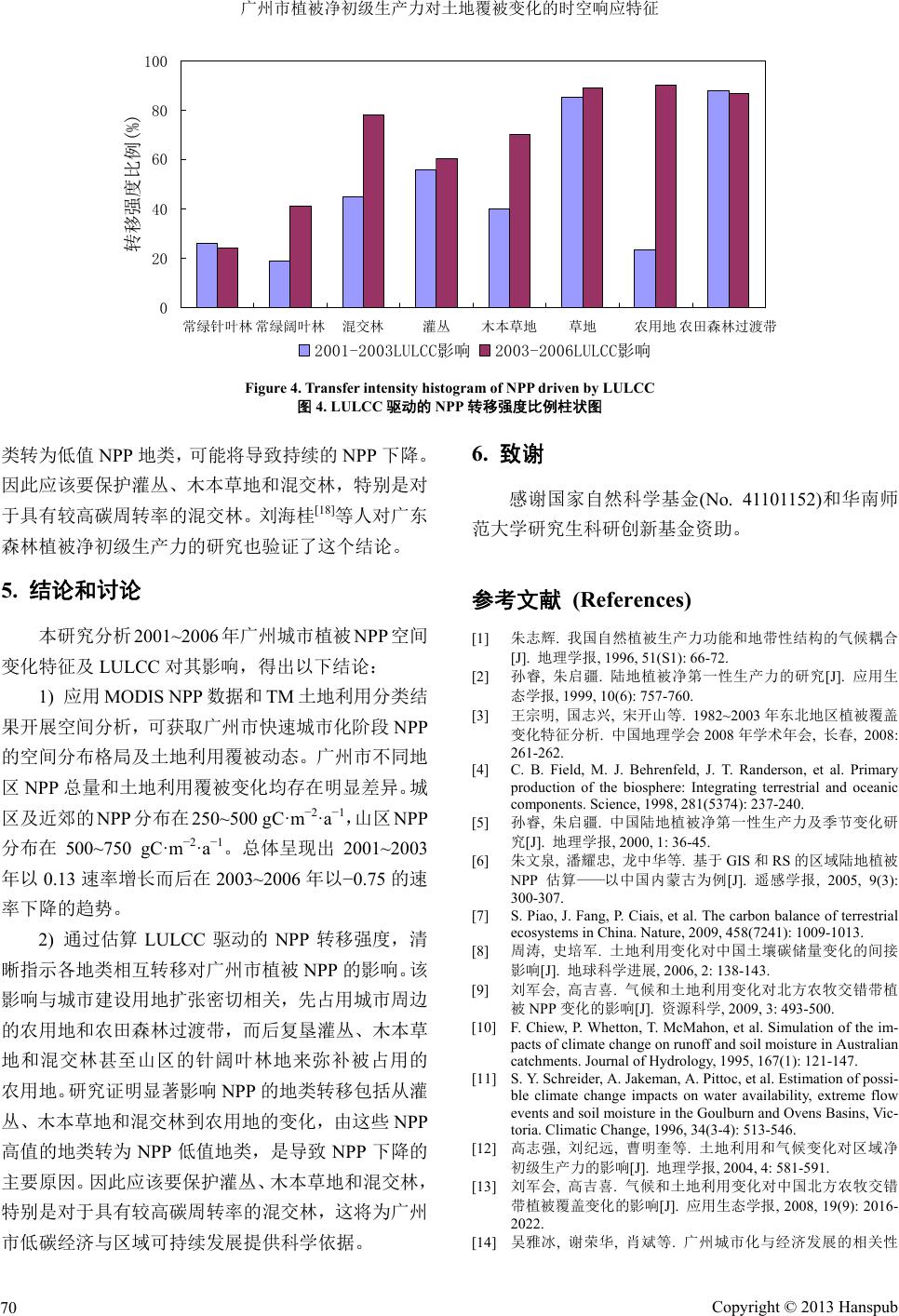

Geographical Science Research 地理科学研究, 2013, 2, 65-71 http://dx.doi.org/10.12677/gser.2013.23008 Published Online August 2013 (http://www.hanspub.org/journal/gser.html) Spatio-Temporal Response of Vegetation NPP to Land Use/Land Cover Change in Guangzhou* Yingchun Fu, Xueyu Lu, Xiantie Zeng School of Geography, South China Normal University, Guangzhou Email: fuyc@scnu.edu.cn, praymer1007@gmail.com, feandyi@163.com Received: Jun. 17th, 2013; revised: Jul. 4th, 2013; accepted: Jul. 12th, 2013 Copyright © 2013 Yingchun Fu et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Net primary productivity (NPP) is defined as the organic carbon accumulated by green plants photosynthesis in per area and time, and as a key ecological indicator reflecting the impacts of urbanization expansion and Human activities on the ecosystem. It is significant to explore NPP variations in a fast urbani- zation case of mega city, Guangzhou. This research applies MODIS-1km NPP data to analyze spatio-tempo- ral pattern variation of NPP and its response to the changes of land use/land cover (LULCC) in Guangzhou during the period of 2001-2006. NPP time-series data were obtained through the projection and pretreatment of MOD17A3, and spectral angle mapper (SAM) decision tree was applied to obtain 8 vegetation types, of which the classification accuracy was more than 80%. The results display that NPP varied with range of 250~ 500 gC·m−2·a−1 in the urban central areas and the suburb areas, and 500~750 gC·m−2·a−1 in mountainous re- gions. Moreover, NPP increased with ratio of 0.13 from 2001 to 2003, and decreased with an average change rate of −0.75 per year from 2003 to 2006. There were distinct NPP variations and the land covers transfer among the central, suburb and exurb areas in Guangzhou. By contrasting NPP conversion intensity driven by LULCC, it was found that the land covers with high NPP value such as shrublands, woody savannas and mixed forest turn into land covers with low value such as grassland and croplands that mainly led to the loss of NPP. The case is related with the strategy of balancing the croplands through reclaiming these vegetation covers. Therefore, the NPP variation of different land use/land cover indicated the response of ecosystems to urbanization and human activities. Keywords: NPP; Guangzhou; Spatio-Temporal Pattern; Conversion Intensity 广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的 时空响应特征* 付迎春,卢雪玉,曾献铁 华南师范大学地理科学学院,广州 Email: fuyc@scnu.edu.cn, praymer1007@gmail.com, feandyi@163.com 收稿日期:2013 年6月17 日;修回日期:2013年7月4日;录用日期:2013年7月12 日 摘 要:植被净初级生产力(NPP)指单位面积和单位时间内转换并固定下来的碳量,是反映城市扩张 和人类活动对生态系统影响的重要指标,探索巨型城市——广州在快速城市化时期的 NPP 动态及其影 响具有重要意义。本文应用MODIS-1km NPP影像数据开展 2001~2006年广州市净初级生产力的时空 格局变化分析,及 NPP 对土地利用覆被变化响应特征的初步探究。结果表明广州市城区及近郊 NPP 主要分布在 250~500 gC·m−2·a−1,山区 NPP主要分布在500~750 gC·m−2·a−1,总体呈现出 2001~2003以 *资助信息:国家自然科学基金(No. 41101152)和华南师范大学研究生科研创新基金资助。 Copyright © 2013 Hanspub 65  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 Copyright © 2013 Hanspub 66 0.13 平均速率增长,而后在2003~2006 年以−0.75 的平均速率下降的趋势。广州市不同地区NPP 总量 和土地利用覆被变化率分布均存在明显差异。通过对比土地利用覆被变化驱动的 NPP转移强度比例, 发现灌丛、木本草地和混交林等高 NPP 均值地类转为草地和农用地等低值 NPP 地类,是 NPP 下降的 主要原因。这与城市扩张后通过复垦这些地类来保持农用地数量平衡的策略密切相关,各地类上 NPP 的变化清晰指示了生态系统对城市化及人类活动的响应。 关键词:NPP;广州;时空格局;转移强度 1. 引言 植被的净初级生产力(NPP)是指植被 转换光 合作 用产生的有机物质总量扣除自养呼吸后的剩余部分 [1,2],可以用单位面积和单位时间内转换并固定下来的 碳量表示(gC·m−2·a−1)。NPP 作为表示植被活动的关键 变量[2],不仅是评价生态系统结构与功能协调性及其 与环境相互作用的重要指标[3],还可以揭示生态过程 调节能力、生物圈发展健康水平和气候变化响应等诸 多方面的信息[4-7]。土地利用覆被变化(Land use/Land cover change,简称 LULCC)对NPP 的时空变化起到 重要作用,LULCC 直接改变了生态系统类型、结构 和功能,从而改变了生态系统 NPP[8,9],气候变化则通 过影响植物光合作用、呼吸作用和土壤有机碳的分解 而对生态系统NPP 产生作用[9-11]。高志强等[12]分析了 气候及土地利用变化对区域尺度上NPP 的影响,刘军 会等[13]借助土地利用动态度分析了LULCC 对中国北 方农牧交错带植被覆盖度变化的影响。相关研究在区 域和典型生态系统上开展,而基于城市扩张视角在精 细尺度上多种地类相互转换引起的NPP 变化动态的 记录尚不清晰。 城市具有高异质镶嵌的复杂生态系统、微气候和 人类活动干扰,研究城市扩张对城市植被NPP 的相对 作用,可以更好的了解生态系统的功能及其对自然环 境、气候和社会人为环境变化的反馈能力,对快速城 市化进程中的巨型城市开展 NPP 变化及其影响的定 量分析具有重要意义。广州市地处北温带与热带过渡 区,植被类型丰富,自 2000 年广州市提出“东进、 西联、南拓、北优”的城市空间优化发展策略以来, 城市化进程快,变化快[14],是华南区NPP 人为影响研 究的典型区域。本研究拟分析 2001~2006 年广州市 NPP 时空格局,应用不同地类间转换的 NPP转移强度 估算来说明 LULCC 的影响程度,为广州市低碳经济 与区域可持续发展提供科学依据。 2. 研究区概况 广州市位于东经 112˚57′至11 4˚03′,北纬 22˚26′ 至23˚56′,地处中国大陆南方和广东省中南部(图1), 珠江三角洲的北缘,接近珠江流域下游入海口,全市 面积 7434 平方公里[15]。广州市横跨北回归线,年平 均气温为21 .4℃~21.9℃,气候属南亚热带海洋性季风 气候,具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、 霜期短等气候特征。全年水热同期,雨量充沛,利于 植物生长,年降水量在 1612~1909毫米之间,降水多 集中于 4~9 月[16]。广州市市辖中心区与近郊区共十个 区和两个远郊市,主要植被分布在近郊与远郊市区。 自2000 年以来,广州市植被覆盖度有所增加,但中 心城区植被覆盖度仍处于下降趋势[17]。 3. 研究数据及方法 3.1. 数据来源及预处理 NPP数据为广州市 2001 年至 2006 年MODIS17 A3 数据产品。从美国国家航空航天局戈达德地球科 学中心下载原始数据,剔除无效数据和 3倍标准差以 外的异常数据得到后续处理数据。 选取 2001、2003 和2006年Landsat TM 遥感影像 (空间分辨率为30 m),经过辐射定标和大气校正等预 处理,根据 IGBP (International Geosphere-Biosphere Program)按植被群落生理参数的分类标准,结合广州 市实际地表覆盖地类确定 NPP估算的 8类植被:常绿 针叶林、常绿阔叶林、混交林、灌丛、木本草地、草 地、农用地、城市和建设用地、农田森林过渡带、水 体、裸地。应用光谱角制图法分类,分类精度分别为 82.5%、81.4%和83.3%,kappa 系数分别为0.80 、0.78 和0.81。所有解算和结果数据都统一投影在 Albers  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 Figure 1. Location of the study area 图1. 研究区示意图 Conical Equal Area坐标系,分类数据重采样到 1 km 空间分辨率以统计各类的 NPP。 3.2. 研究方法 3.2.1. NP P变化率 NPP 变化率能够反映某时间阶段内 NPP变化趋 势,NPP 变化率K计算如下: N PP NPP1100% NPP ba KT (1) 其中,NPPa和NPPb分别表示特定时间阶段内开始和 结束时 NPP 值,NPPλ表示此阶段内 NPP均值,T表 示研究时间段。 3.2.2. NP P转移强度 应用 NPP转移强度分析说明各种土地覆被类型 的转变对 NPP的影响作用。用分析时段中各类NPP 的均值差乘以分类转移矩阵中的转移面积权重比例 计算 LULCC 相关的 NPP 转移强度。NPP 转移强度 I (gC·m−2·a−1)计算如下: NPP NPP ij iji j S IS (2) 其中,Iij 表示 i地类向 j地类的NPP 转移强度,Sij表 示i地类向 j地类的转移面积,S∑表示 j地类的总面积, NPPi和NPPj分别表示 i地类和 j地类的NPP 均值。 4. 结果分析 4.1. NPP变化 统计广州市不同土地利用覆被类型的NPP 均值 载于表 1。混交林、常绿阔叶林、灌丛的 NPP 均值较 高,农用地与草地的 NPP均值较低。 在2001~2006 年的快速城市化时期,广州市年均 NPP 变化结果如图2所示,NPP 均值从336.6 gC·m−2·a−1下降到 273.2 gC·m−2·a−1,平均变化率为 −0.55。根据线性回归拟合结果,广州市 NPP 总体呈 现下降趋势。2003 年是转折点,NPP 值在此由上升变 为下降趋势,按照公式(1),逐像元计算 2001~2003 年、 2003~2006 年前后两阶段NPP 变化率。2001~2003 年 NPP 的平均增长率为0.13;2003~2006 年NPP的下降 率为 0.75,增长幅度小于下降幅度。NPP 总体变化率 与NPP 均值拟合结果一致,均说明后阶段明显的下降 趋势。 根据广州市 NPP 空间分布图(图3)可知,NPP 高 值主要分布在广州增城市和南沙区边缘,约在 500~ Copyright © 2013 Hanspub 67  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 Table 1. Average of NPP with different vegetation types in Guangzhou 表1. 广州市不同植被类型 NPP 均值 编码 土地利用覆被 NPP均值(gC·m−2·a−1) 1 常绿针叶林 388 2 常绿阔叶林 446 3 混交林 456 4 灌丛 415 5 木本草地 398 6 草地 317 7 农用地 367 9 农田森林过渡带 373 0 100 200 300 400 2001 20022003 20042005 2006 时间/年 NPP 均值 线性 (均值) Figure 2. Fitting line of NPP average from 2001 to 2006 图2. 2001~2006年NPP 均值拟合图 750 gC·m−2·a−1,广州大部分地区 NPP 值居中,为 250~500 gC·m−2·a−,略高于广州北部从化山区,2003 年这一格局特征较为突出。而在2006 年NPP 值下降, 增城、广州中部、南部均出现明显下降。 4.2. 广州市土地利用覆被变化 对应 NPP 变化的前后两阶段,广州市土地利用覆 被转移矩阵分别见表 2和表3。通过对比每个地类转 出的行总和面积和转入的列总和面积说明每个地类 的面积增减,而表中元素则说明各地类之间的相互转 变情况,其中较为明显的转变包括:1) 前阶段(表2) 中常绿针叶林面积减少主要转向混交林,在后阶段(表 3)则转向灌丛并导致灌丛地类面积的增加;2) 前阶段 常绿阔叶林减少主要转向木本草地;3) 前阶段灌丛和 木本草地及多数地类都转化为农用地和农田森林过 渡带,后阶段常绿针、阔叶林和草地都持续减少并主 要转为农田森林过渡带。这些变化均证明高覆盖的针 阔叶森林受到破坏和砍伐之后,转为灌丛和木本草 地,而一部分灌丛和木本草地则转为农用地和农田森 林过渡带。 土地利用覆被变化将导致 NPP变化,在前阶段地 类的变化导致了部分 NPP 低值地类向 NPP 高值地类 转换,如常绿针叶林向常绿阔叶林和混交林转换,但 Figure 3. NPP spatial distribution in Guanghzou in 2001, 2003 and 2006 图3. 2001、2003 和2006 年广州市 NPP空间分布图 Copyright © 2013 Hanspub 68  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 Table 2. Land use/land cover transfer matrix in 2001-2003 表2. 2001~2003年土地利用覆被转移矩阵 2001 2003 常绿 针叶林 常绿 阔叶林 混交林 灌丛 木本 草地 草地 农用地 农田森林 过渡带 总计 (km2) 常绿针叶林 18 32 6 3 1 7 3 70 常绿阔叶林 13 26 12 9 60 混交林 3 17 3 4 3 20 7 57 灌丛 5 6 3 2 27 1 44 木本草地 1 19 6 2 6 29 20 83 草地 3 7 2 1 7 25 4 49 农用地 10 3 39 15 67 134 农田森林过渡带 18 3 31 2 69 123 总计(km2) 12 89 65 12 113 29 189 111 Table 3. Land use/land cover transfer matrix in 2003-2006 表3. 2003~2006年广州市土地利用覆被转移矩阵 2006 2003 常绿 针叶林 常绿 阔叶林 混交林 灌丛 木本 草地 草地 农用地 农田森林 过渡带 总计 (km2) 常绿针叶林 18 7 44 2 1 5 77 常绿阔叶林 19 27 3 1 1 51 混交林 11 1 6 12 3 3 36 灌丛 23 3 2 11 14 1 16 70 木本草地 8 6 6 3 2 3 32 60 草地 1 1 8 20 12 89 131 农用地 2 11 2 7 22 农田森林过渡带 1 19 16 72 6 114 总计(km2) 62 29 43 82 75 91 26 153 总体上主要的地类变化是 NPP 高值地类向 NPP低值 地类的转换,如针阔叶林到灌丛再到农用地的变化。 因此,广州市经济的快速发展,城市化水平的提高, 土地利用覆被类型间的转换加剧,建设用地扩张占用 耕地,再通过草地、灌丛甚至是林地来完成土地复垦 实现保持农耕用地的平衡性,因此在后阶段表现出明 显的 NPP 下降趋势。 4.3. NPP转移强度 如公式(2)所述,转移强度应用植被NPP均值与 转入的各类面积比例乘积来描述土地覆被变化的影 响。以常绿针叶林为例,把面积不变地区的NPP 视为 自身的自然变化,而转入常绿针叶林的 NPP 转移强度 比例则反映LULCC 驱动的 NPP 变化量。按此方法统 计得到 LULCC 驱动的 NPP 转移强度比例如图 4所示, 比较发现下述几个结论:1) 除常绿针叶林、农田森林 过渡带外,后阶段其他地类LULCC 驱动强度高于前 阶段相应值,常绿阔叶林、混交林、木本草地、农用 地较为明显;2) NPP 转移强度指示下的 LULCC 影响 地类分为三种,影响较明显地类包括草地、农用地和 农田森林过渡带,有一定影响的地类如灌丛、木本草 地和混交林,影响最不明显地类如针阔叶林两种林 地。这种现象与城市建设用地扩张的趋势符合,先占 用城市周边的农用地和农田森林过渡带,而后复垦灌 丛、木本草地和混交林甚至山区的针阔叶林地来弥补 被占用的农用地。同时也证明广州郊区的常绿针叶林 虽然遭到破坏,但面积小不是NPP 总体下降的主要原 因,而灌丛、木本草地和混交林这些高 NPP均值的地 Copyright © 2013 Hanspub 69  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 0 20 40 60 80 100 常绿针叶林 常绿阔叶林混交林灌丛木本草地草地农用地 农田森林过渡带 转移强度比例(%) 2001-2003LULCC影响 2003-2006LULCC影响 Figure 4. Transfer intensity histogram of NPP driven by LULCC 图4. LULCC驱动的 NPP 转移强度比例柱状图 类转为低值 NPP 地类,可能将导致持续的 NPP 下降。 因此应该要保护灌丛、木本草地和混交林,特别是对 于具有较高碳周转率的混交林。刘海桂[18]等人对广东 森林植被净初级生产力的研究也验证了这个结论。 5. 结论和讨论 本研究分析 2001~2006 年广州城市植被 NPP 空间 变化特征及LULCC 对其影响,得出以下结论: 1) 应用 MODIS NPP数据和 TM土地利用分类结 果开展空间分析,可获取广州市快速城市化阶段 NPP 的空间分布格局及土地利用覆被动态。广州市不同地 区NPP 总量和土地利用覆被变化均存在明显差异。城 区及近郊的 NPP 分布在 250~500 gC·m−2·a−1,山区 NPP 分布在 500~750 gC·m−2·a−1。总体呈现出2001 ~2003 年以 0.13 速率增长而后在 2003~2006 年以−0.75 的速 率下降的趋势。 2) 通过估算 LULCC 驱动的NPP 转移强度,清 晰指示各地类相互转移对广州市植被NPP 的影响。该 影响与城市建设用地扩张密切相关,先占用城市周边 的农用地和农田森林过渡带,而后复垦灌丛、木本草 地和混交林甚至山区的针阔叶林地来弥补被占用的 农用地。研究证明显著影响NPP 的地类转移包括从灌 丛、木本草地和混交林到农用地的变化,由这些 NPP 高值的地类转为 NPP低值地类,是导致 NPP下降的 主要原因。因此应该要保护灌丛、木本草地和混交林, 特别是对于具有较高碳周转率的混交林,这将为广州 市低碳经济与区域可持续发展提供科学依据。 6. 致谢 感谢国家自然科学基金(No. 41101152)和华南师 范大学研究生科研创新基金资助。 参考文献 (References) [1] 朱志辉. 我国自然植被生产力功能和地带性结构的气候耦合 [J]. 地理学报, 1996, 51(S1): 66-72. [2] 孙睿, 朱启疆. 陆地植被净第 一性生产力的研究[J]. 应用生 态学报, 1999, 10(6): 757-760. [3] 王宗明, 国志兴, 宋开山等. 1982~2003年东北地区植被覆盖 变化特征分析. 中国地理学会 2008 年学术年会, 长春, 2008: 261-262. [4] C. B. Field, M. J. Behrenfeld, J. T. Randerson, et al. Primary production of the biosphere: Integrating terrestrial and oceanic components. Science, 1998, 281(5374): 237-240. [5] 孙睿, 朱启疆. 中国陆地植被净第一性生产力及季节变化研 究[J]. 地理学报, 2000, 1: 36-45. [6] 朱文泉, 潘耀忠, 龙中华等. 基于 GIS 和RS 的区域陆地植被 NPP 估算——以中国内蒙古为例[J]. 遥感学报, 2005, 9(3): 300-307. [7] S. Piao, J. Fang, P. Ciais, et al. The carbon balance of terrestrial ecosystems in China. Nature, 2009, 458(7241): 1009-1013. [8] 周涛, 史培军. 土地利用变化对中国土壤碳储量变化的间接 影响[J]. 地球科学进展, 2006, 2: 138-143. [9] 刘军会, 高吉喜. 气候和土地利用变化对北方农牧交错带植 被NPP 变化的影响[J]. 资源科学, 2009, 3: 493-500. [10] F. Chiew, P. Whetton, T. McMahon, et al. Simulation of the im- pacts of climate change on runoff and soil moisture in Australian catchments. Journal of Hydrology, 1995, 167(1): 121-147. [11] S. Y. Schreider, A. Jakeman, A. Pittoc, et al. Estimation of possi- ble climate change impacts on water availability, extreme flow events and soil moisture in the Goulburn and Ovens Basins, Vic- toria. Climatic Change, 1996, 34(3-4): 513-546. [12] 高志强, 刘纪远, 曹明奎等. 土地利用和气候变化对区域 净 初级生产力的影响[J]. 地理学报, 2004, 4: 581-591. [13] 刘军会, 高吉喜. 气候和土地利用变化对中国北方农牧交错 带植被覆盖变化的影响[J]. 应用生态学报, 2008, 19(9): 2016- 2022. [14] 吴雅冰, 谢荣华, 肖斌等. 广州城市化与 经济发展的相关性 Copyright © 2013 Hanspub 70  广州市植被净初级生产力对土地覆被变化的时空响应特征 研究[J]. 珠江经济, 2008, 7: 62-68. [15] 广州年鉴汇编委员会. 广州年鉴[M]. 广州: 广州年 鉴出版社 , 2011: 4-5. [16] 广州地方志编译委员会. 广州市志[M]. 广州: 广州出版社, 1998: 42-49. [17] 龚建周, 夏北成. 广州市 1990~2005 年植被覆盖度的时空变 化特征[J]. 生态环境, 2006, 15(6): 1289-1294. [18] 刘海桂, 唐旭利, 周国逸等. 1981~2000年广东省净初级生产 力的时空格局[J]. 生态学报, 2007, 10: 4065-4074. Copyright © 2013 Hanspub 71 |