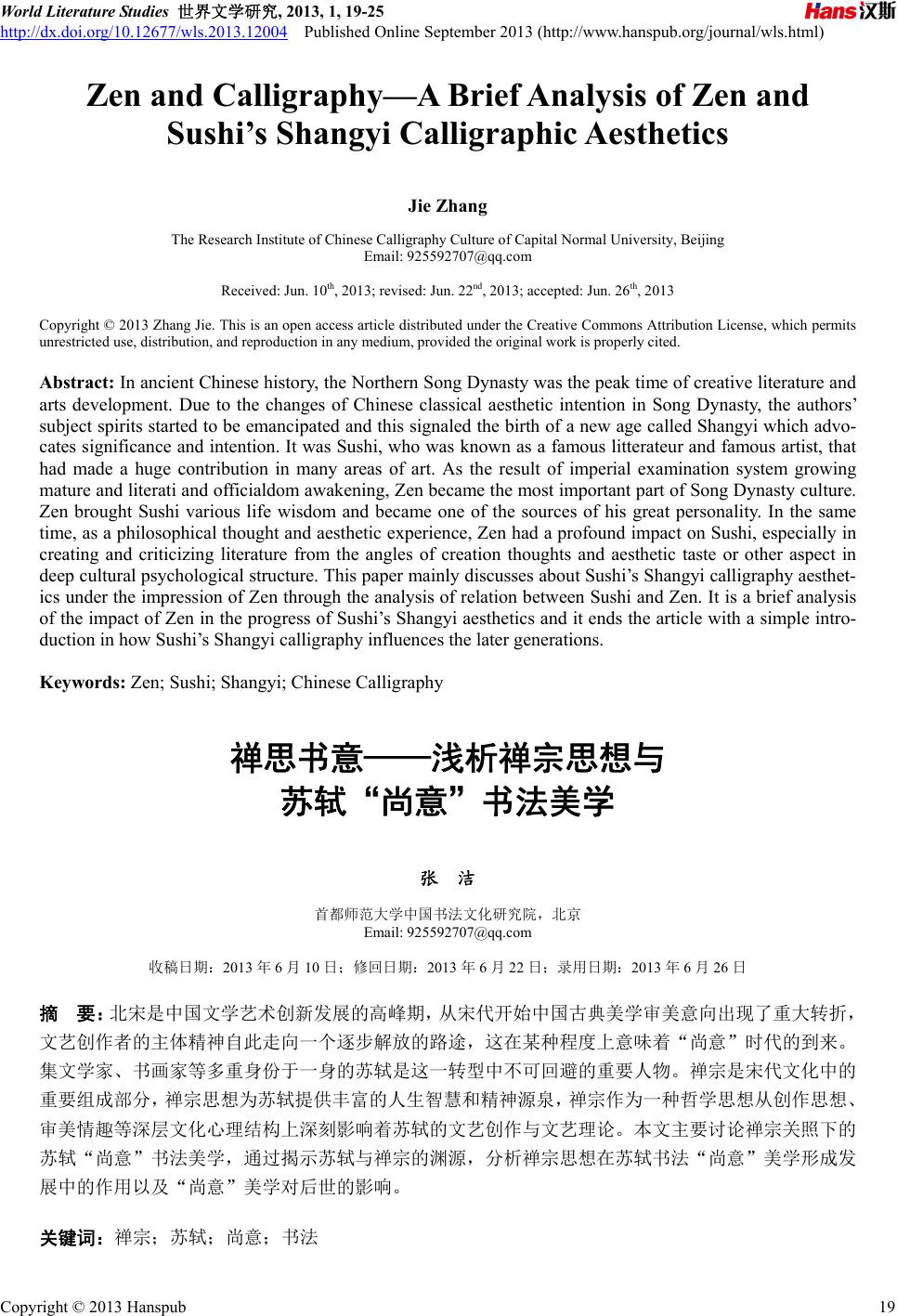

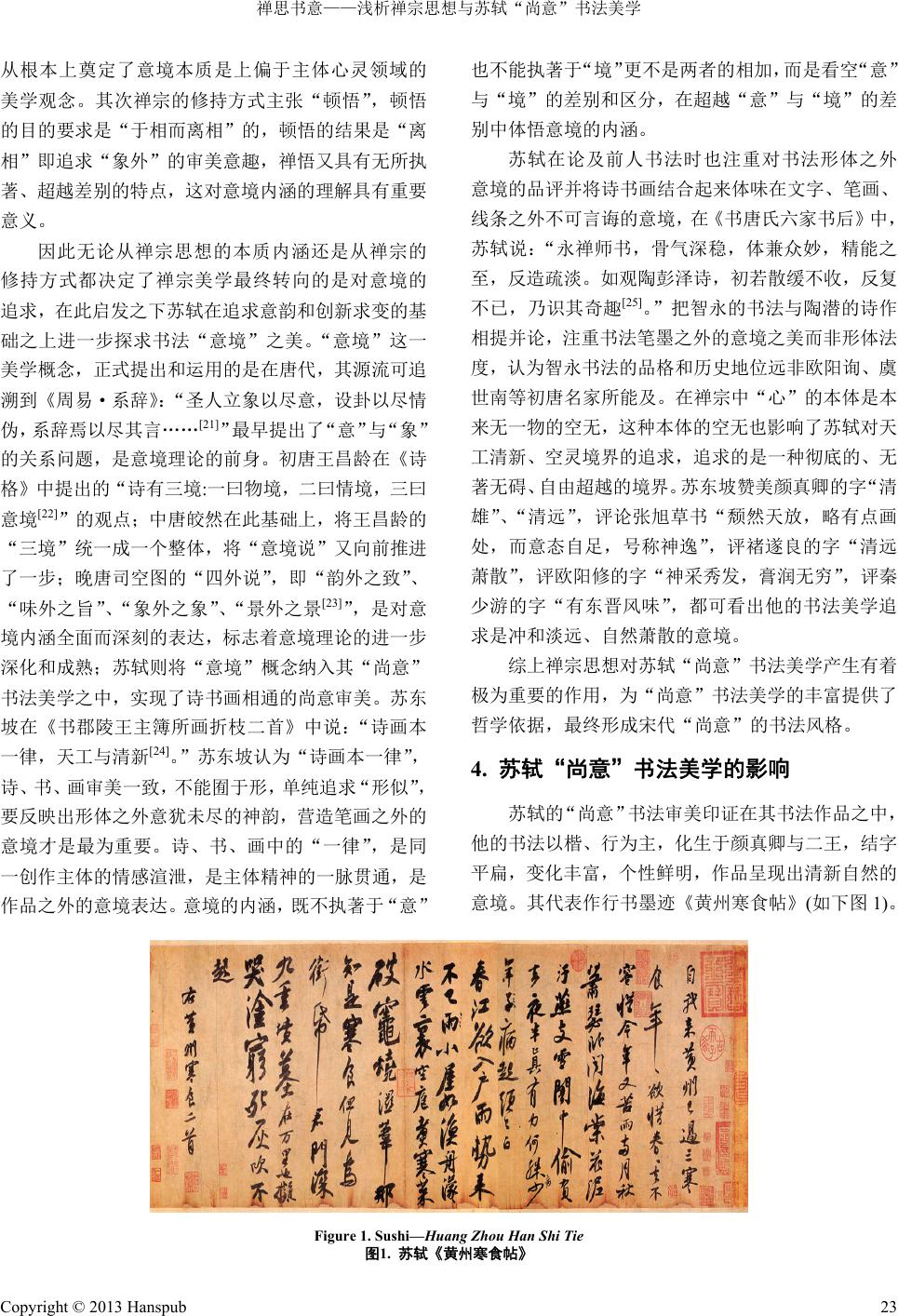

World Literature Studies 世界文学研究, 2013, 1, 19-25 http://dx.doi.org/10.12677/wls.2013.12004 Published Online September 2013 (http://www.hanspub.org/journal/wls.html) Zen and Calligraphy—A Brief Analysis of Zen and Sushi’s Shangyi Calligraphic Aesthetics Jie Zhang The Research Institute of Chinese Calligraphy Culture of Capital Normal University, Beijing Email: 925592707@qq.com Received: Jun. 10th, 2013; revised: Jun. 22nd, 2013; accepted: Jun. 26th, 2013 Copyright © 2013 Zhang Jie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: In ancient Ch inese history, the No rthern Song Dynasty was the p eak time of creative literatu re and arts development. Due to the changes of Chinese classical aesthetic intention in Song Dynasty, the authors’ subject spirits started to be emancipated and this signaled the birth of a new age called Shangyi which advo- cates significance and intention. It was Sushi, who was known as a famous litterateur and famous artist, that had made a huge contribution in many areas of art. As the result of imperial examination system growing mature and literati and officialdom awakening, Zen became the most important part of Song Dynasty culture. Zen brought Sushi various life wisdom and became one of the sources of his great personality. In the same time, as a philosophical thought and aesthetic experience, Zen had a profound impact on Sushi, especially in creating and criticizing literature from the angles of creation thoughts and aesthetic taste or other aspect in deep cultural psychological structure. Th is paper mainly discusses about Sushi’s Shangyi calligraphy aesthet- ics under the impression of Zen through the analysis of relation between Sushi and Zen. It is a brief analysis of the impact of Zen in the progress of Sushi’s Sh angyi aesthetics and it ends the article with a simple intro- duction in how Sushi’s Shangyi calligraphy influences the later generations. Keywords: Zen; Sushi; Shangyi; Chinese Calligraphy 禅思书意——浅析禅宗思想与 苏轼“尚意”书法美学 张 洁 首都师范大学中国书法文化研究院,北京 Email: 925592707@qq.com 收稿日期:2013 年6月10 日;修回日期:2013 年6月22 日;录用日期:2013 年6月26 日 摘 要:北宋是中国文学艺术创新发展的高峰期,从宋代开始中国古典美学审美意向出现了重大转折, 文艺创作者的主体精神自此走向一个逐步解放的路途,这在某种程度上意味着“尚意”时代的到来。 集文学家、书画家等多重身份于一身的苏轼是这一转型中不可回避的重要人物。禅宗是宋代文化中的 重要组成部分,禅宗思想为苏轼提供丰富的人生智慧和精神源泉,禅宗作为一种哲学思想从创作思想、 审美情趣等深层文化心理结构上深刻影响着苏轼的文艺创作与文艺理论。本文主要讨论禅宗关照下的 苏轼“尚意”书法美学,通过揭示苏轼与禅宗的渊源,分析禅宗思想在苏轼书法“尚意”美学形成发 展中的作用以及“尚意”美学对后世的影响。 关键词:禅宗;苏轼;尚意;书法 Copyright © 2013 Hanspub 19  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 Copyright © 2013 Hanspub 20 1. 引言 宋代的文化艺术建设和学术思想理论的发展呈 现出宏通广博、继往开来的繁荣景象,苏轼作为宋代 文学艺术的集大成者,一生融通儒释道三家思想,但 对他影响最深刻的还是禅宗[1],佛禅思想在苏轼的文 艺作品中多有体现,促成了苏轼超越有无之间、不即 不离、无往而不乐的人生境界。近年来有关苏轼与佛 禅关系的研究为数不少,如吉林大学李明华的博士毕 业论文《苏轼诗歌与佛禅关系研究》、华中师范大学 阮延俊的硕士毕业论文《苏轼诗与禅之研究》等,这 些研究主要集中在苏轼文学与佛禅关系领域,较少的 涉及禅宗思想与苏轼文艺理论的内在联系,本文在上 述文献的基础上从禅宗思想的本体论、方法论等角度 分析禅宗关照下的苏轼“尚意”书法美学思想。 2. 禅宗与苏轼 苏轼的许多文艺作品从内容到形式都体现出禅 宗的痕迹,纵观苏轼一生,不管是在他官居高位的短 暂顺境,还是在贬谪之时的困顿逆境,总是对佛禅怀 有真切虔诚的感情,或是拜佛祈祷,或是读经写经, 宦海之路所经过的佛寺几乎都留下他参拜的足迹,不 仅有“久参白足知禅味[2]”、“已喜禅心无别语[3]”的 诗句还留有《心经》、《华严经》等诸多经书写本,探 讨禅宗文化和苏轼习禅是分析禅宗影响下苏轼书法 理论的前提和基础,因此本部分将对以上两个问题进 行简述。 2.1. 禅宗发展与禅宗文化 “佛”、“禅”二字,并非相等的概念,佛是佛教, 是一种宗教,禅是禅宗。佛教起源于古印度,于两汉 之际经西域传入中国,受中国传统文化的影响,大致 分为南传佛教、汉传佛教、藏传佛教,其中汉传佛教 又分为华严宗、禅宗、净土宗、律宗等八大宗派,禅 宗只是佛教诸多宗派中的一种。作为中国佛教的一大 宗派,禅宗源自于达摩禅、形成于惠能禅、盛兴于曹 溪南禅,有《楞枷经》、《金刚经》等传法经典。禅宗 在唐宋之后影响极大,对于中国传统的文化构成,产 生极为深邃的影响,并且逐渐达到可与佛教相提并论 的地位,因此称之为佛禅。 禅宗不仅是一种宗教信仰,也是一种文化意识形 态,禅宗的传播与建筑、音乐、诗歌、绘画等文化艺 术形式相伴,禅宗文化的传播也使得书法得到很大的 发展。禅宗传播始于印刷术尚未发明的魏晋,思想的 弘布流通只能靠手工抄写的经书写本,在写经抄经的 需要下禅宗与中国书法结下了不解之缘;南北朝时 期,基于石刻文字便于保存的特点,北朝许多佛禅教 徒发愿以石刻的形式保存佛经,留有泰山经石峪《金 刚经》等著名石刻;唐代佛禅盛行,出现了以僧尼、 专业经生、文人居士等为主体的抄经书手,除此之外 许多碑刻也与佛教有千丝万缕的联系,如颜真卿的 《多宝塔碑》、褚遂良的《雁塔圣教序》等;由唐及 宋,禅宗发展到极为鼎盛的时期,禅宗对书法的影响 不仅停留在内容形式上,禅宗思想、禅宗文化深刻影 响书法审美与书法理论,下文将对此进行详述。 2.2. 苏轼生平的佛禅情结 关于苏轼对佛教的态度,一种看法是他早年得意 时对佛教持贬斥的态度,之后仕途受挫尤其是贬居黄 州以后转而接纳佛教,如南宋汪应辰《与朱元晦书》 云:“东坡初年力辟禅学,其后读释氏书,见其汗漫 而无极,……始悔其少作,于是凡释氏之说,尽欲以 智虑臆度[4]”,但笔者对此观点不敢苟同。苏轼确实有 过一些“诋斥”佛僧的言论,主要集中在《中和胜相 院记》和《议学校贡举状》,事实上苏轼的这些文章 主要是“辟伪劣之僧”并非一般的“辟佛”更不是“力 辟禅学”。学者刘石曾指出:“将苏轼在《中和胜相院 记》对巧伪之僧的批评笼统地视作对出家为僧的反 对,甚而至于视作对佛教本身的反对,苏轼若泉下有 知,定会生解人太少之叹[5]”。针对有人认为苏轼在《议 学校贡举状》中以唐王缙好佛而败政为例反对佛禅, 黄宝华指出“苏轼摒弃的是神道设教,接受的是人生 哲学[6]”,他认为苏轼反对的是佛教毫无意义的形式而 非佛禅义理;学者肖占鹏也指出“苏轼因禅而悟,他 不慕浮华,力避虚名。历尽人生的苦辣酸甜,了悟人 世百态,在洞悉了政治的污浊、宦海的沉浮以及官场 的倾轧之后,诗人思想转而向禅。苏轼依皈禅门不仅 仅停留在放浪不羁、无拘无束的外在行为层面,更体 现在终极的价值、人生的境界、道德的觉悟、最高的 智慧等生命内在的超越上[7]。” 因此,笔者认为苏轼学佛参禅有一个由浅而深的  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 渐近过程,黄州以后受佛禅的影响越来越深这是毋庸 置疑的,但苏轼早年绝非力辟禅学、低斥佛教。因为, 禅宗自诞生以来便与中国的文化艺术交互影响,加之 宋代一批具有高度文化艺术修养的士大夫热衷于参 禅悟道,成长在具有浓厚佛禅信仰家庭的苏轼一生都 与禅宗有密切的关系,其产生来源,大抵有以下几个 方面: 其一,北宋当时社会风尚的影响,宋朝建立之初 的统治者出于政治的需要,对佛教采取扶持政策,仁 宗时代本土佛教禅宗受到重视。禅宗也呈现贵族化、 文人化的特征,在北宋士大夫社交圈子里,几乎达到 了“不谈禅无以言”的状况。 其二,苏轼出生和成长的成都地区有浓郁的佛教 氛围,“成都,西南大都会也,佛事最胜[8]。”苏轼所 出生的眉山,距离成都不过百里之遥,风俗民情与成 都相似佛事极盛。 其三,基于苏轼家庭的影响,苏轼的祖父、父亲、 母亲等都信奉佛教,势必对苏轼产生潜移默化的影 响。其父苏洵,多与蜀籍名僧结交,初游京师,即有 “彭州僧保聪,来求识予甚勤。及至蜀,闻其自京师 归,布衣疏食,以为其徒先[9]”。家庭浓郁的宗教氛围, 不能不对苏轼产生影响。 其四,来自于佛禅经书的影响,苏轼与苏辙少时 曾在多家寺院读书,如华藏寺、实相寺等,十三岁便 开始阅读佛经[10],苏辙在《龙川略志》云:“予幼居 乡间,从子瞻读书夭庆观[11]”,在此期间苏轼阅读了 大量的佛禅经书。 基于此,苏轼从降生到病逝都与佛禅有着不解情 缘,一生读经礼佛、檀施果报,深受佛禅熏习。终其 一生交往过的僧人有姓名可考者一百三十余人,有过 诗来词去者八十余人[12]。而这些禅僧都是一代之宗 师,才德出众,修学兼具者,他们的一生行走去来, 对苏轼的思想有相当程度的影响。在此之中,佛禅给 苏轼提供无尽的人生智慧,成为他文化人格的精神源 泉,在其坎坷人生中给予心灵的慰藉,在其文艺创作 中加以融会贯通。 3. 禅宗观关照下的苏轼书学思想 纵观苏轼一生,虽英年得志其后却仕途蹭蹬、凡 三谪贬,几乎在流贬之中度过了仕途生活的大半,“心 似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠 州儋州[13]。”这是苏轼坎坷一生的自我回眸,然而面 对接踵而至的苦涩与艰辛、忧患与磨难,苏轼并未做 穷途之哭,而是试图从忧患之中解脱出来,冲破苦乐 的羁绊达到超然自适的状态。不得不说是禅宗随缘自 适、超然物外的精神给予苏轼继续前行的力量。而禅 宗之于苏轼,不仅改变了最初的行为方式和处世态 度,也渗透到苏轼的文艺作品和文艺理论之中。 3.1. 明心见性 书通其意 禅宗对人的理解,主要通过对“心”的体悟来实 现的,其中所指的“心”,既不是从生理的角度去认 知,也不是作为抽象的人性去把握,而是个人的心理 活动、主观精神,是具体的心。禅宗借此来强化自我 意识,引起对自我精神主体性的重视。在《坛经》中 “心”与“性”是相通的,常用“心”来代替“自性”, 所谓“自性”是契证生命、宇宙无生无灭的本性。“心 性论”讲求心外无物,客观现象的一切事物都依心而 生,是禅宗思想的本体论。 “心性论”之于文艺创作中,确立了主体对自我 内心、自我精神的重视。禅宗高度繁荣的北宋,政治 上确立了文人统治的核心地位,政治高压也致使文人 士大夫急需心灵解脱的栖息地,这使表情尚意的美学 出现成为可能,因此苏轼在晋“韵”、唐“法”之后, 找到了另一条书法审美道路——“意”。早在明代董 其昌评书法时代风格时说:“晋人书取韵,唐人书取 法,宋人书取意[14]。”书法发展到了晋代,各类书体 得以确立与此同时纸张的广泛运用使得人们逐渐认 识到书法的审美功能,以索靖《草书势》、卫恒《四 体书势》为代表的书论多论及书法形态与自然万象的 关系,书法审美和书法理论中集中于对书法形态美的 追求;唐在前代的基础上各类书体的书写法则不断得 到完善,以欧阳询《八诀》、《三十六法》、《用笔论》、 虞世南《笔髓论》为代表的书论确立了一套体系完备 的书写规则。宋代则将书法提升到了书写生命情绪和 人生理念的层次,使书法本身在文字内容之外,具有 了表达生命和思想的外化作用,实现了书法功能的又 一次超越,这种超越对“尚意”书风的形成起到了至 关重要的作用。 所谓“意”就是作者与众不同的主体精神,“尚 意”就是指这种主体精神在书法作品中的体现。书法 Copyright © 2013 Hanspub 21  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 中的点线、笔画之间的组合不仅是构成汉字的基本元 素,而且是重要的艺术要素,具有独立审美价值的欣 赏对象。“尚意”的审美倾向要求人们重新审视书法, 去领略书法技巧之外的意蕴。苏轼主张在书法中融入 主体精神、展现自我,追求点画之外的内涵,不拘泥 于形、不囿于成法。他在《次韵子由论书》中,完整 地表述自己的书法观:“吾虽不善书,晓书莫如我。 苟能通其意,常谓不学可。貌妍容有颦,璧美何妨椭。 端庄杂流丽,刚健含婀娜[15]。”苏轼在诗中说自己“不 善书”,乃是自谦之词,其目的是反衬“晓书莫如我”, 以引出下文对书法的评价。“苟能通其意”,这里的 “意”即指书法的内在规律和书家的主体精神,是书 法作品中体现出来的“神”、“气”。书法构成有三个 层面,即笔法——点画线条、笔势——意象神韵、笔 意——精神境界,点线是“形”,意象属“神”,形神 共同构成“境”,意由情与理构成,是书法审美核心 之“意”。书家要通其意,真正把“意”融化到血液 中,再从字中展现出来,即苏轼所说的“了然于心” 之后再“了然于口与手”。“常谓不学可”,承前句而 来,为的是突出强调“通其意”的重要性,并不是反 对学习古人,也非反对勤学苦练,但他认为这些是第 二位的、是次要的,若达到主体精神与人、书的密切 融合与统一,也就领略到了书法的真谛,那么学习书 法基本知识就变得次要了。诗句“貌妍容有颦,璧美 何妨椭”,通过说容颜娇好的美女,即使皱起眉头并 不有损于她的美丽;美玉即使形状不好也并不能掩盖 它的价值,借用了两个形象的比喻,说明书法重在 “意”,重在内在精神,形体上是否合法度是次要的, 在形式上不拘一格、自由挥洒,淡化对书法形体的依 赖,以着力突出书法中蕴含的内在精神,也就是“意”, 为书法尚意美学的初成做了理论上的先导。 3.2. 顿悟妙成 自出新意 禅宗的本体是人的“本心”,而 对“本心”的认 识则运用“不立文字,教外别传,直指人心[16]”的方 法,即“顿悟”的认识方法。“悟”是禅宗真我生成 的最佳途径,指禅修过程中禅机的到来,也叫“挨关 子”即受某种启发而豁然贯通顿悟佛法的奥秘,目的 在于获得事物的新见解,称这种新见解的获得为“开 悟”,“开悟”的过程中提倡不拘泥于师尊先见,看重 自我顿悟,体现出禅悟的个体性、亲历性的特点。同 样要获得审美感悟,审美主体就必须自己亲身去欣 赏、去感受、去把握、去体验审美对象,正如书法创 作欣赏,不能靠别人耳提面命,而只能自己去听、去 看、去悟,至真至美是由悟道者自己开创者的境地。 这种“悟”的思维方式要求审美亲力亲证的体验性, 以及体验的创造性特征。在此思想的影响下苏轼提出 “自出新意,不践古人”的审美新风向。 苏轼在《石苍舒醉墨堂》诗云:“我 书意造本无 法,点画信手烦推求[17]。”将“意”与“法”明确地 对立起来,宋初书家多受唐代遗风制约,限制了个人 天性的发挥,而书法法则和体系在唐代的确立无疑会 使书法审美观念的发展面临着停顿的危机,在技巧和 风格都走向成熟后,要寻求新的发展,必须打破固有 的格局才能继续前行。苏轼在修禅参禅的过程中受到 “顿悟”思想启发,跳出窠臼,另僻蹊径,主张创新, 力求冲破“古法”,越过唐人的藩篱,追求一种新的 艺术审美标准。从书法审美角度来看,自古多喜瘦字 不喜肥字,苏轼写字多用单钩笔法,横多中锋,竖多 侧锋,横轻竖重,宽博横匾,有人将其字讥为“墨猪”, 而苏轼对此毫不在意,甚至是有意为之,他追求的就 是同颜、柳的风格不同,是天性的自由发挥,是另立 一家的思想。苏轼自我辩解道:“短长肥瘦各有态, 玉环飞燕谁敢憎[18]?”苏轼不愿墨守成规,希望能够 写出自己的风格,“世人初不离世间,而欲学出世间 法[19]。”在一个社会整体的氛围内,对书风若采取趋 同的态度,势必陷于流俗,“学出世间法”,就是要追 求一种突破,一种创新,哪怕是不合法,也要写出个 人独特的风格。对此苏轼自己也颇自豪,“吾书虽不 甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也[20]。”试图 改变书法审美观和评判标准,在书法中更多地融入了 作者的主体精神,丰富书法的审美,这就进一步发展 了“尚意”的书法美学观。 3.3. 禅意交融 天工清新 禅宗在修持中要进入禅境,目的是为了摆脱人生 的痛苦、渐修顿悟,达到一种心灵的自由境界;意境 作为艺术概念是为人的审美自由而设立的,禅境和意 境分属于宗教和艺术两个不同的意识范畴但之间存 在着融通的可能。首先禅宗“心性论”的本体性地位 Copyright © 2013 Hanspub 22  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 Copyright © 2013 Hanspub 23 从根本上奠定了意境本质是上偏于主体心灵领域的 美学观念。其次禅宗的修持方式主张“顿悟”,顿悟 的目的要求是“于相而离相”的,顿悟的结果是“离 相”即追求“象外”的审美意趣,禅悟又具有无所执 著、超越差别的特点,这对意境内涵的理解具有重要 意义。 因此无论从禅宗思想的本质内涵还是从禅宗的 修持方式都决定了禅宗美学最终转向的是对意境的 追求,在此启发之下苏轼在追求意韵和创新求变的基 础之上进一步探求书法“意境”之美。“意境”这一 美学概念,正式提出和运用的是在唐代,其源流可追 溯到《周易·系辞》:“圣人立象以尽意,设卦以尽情 伪,系辞焉以尽其言……[21]”最早提出了“意”与“象” 的关系问题,是意境理论的前身。初唐王昌龄在《诗 格》中提出的“诗有三境:一曰物境,二曰情境,三曰 意境[22]”的观点;中唐皎然在此基础上,将王昌龄的 “三境”统一成一个整体,将“意境说”又向前推进 了一步;晚唐司空图的“四外说”,即“韵外之致”、 “味外之旨”、“象外之象”、“景外之景[23]”,是对意 境内涵全面而深刻的表达,标志着意境理论的进一步 深化和成熟;苏轼则将“意境”概念纳入其“尚意” 书法美学之中,实现了诗书画相通的尚意审美。苏东 坡在《书郡陵王主簿所画折枝二首》中说:“诗画本 一律,天工与清新[24]。”苏东坡认为“诗画本一律”, 诗、书、画审美一致,不能囿于形,单纯追求“形似”, 要反映出形体之外意犹未尽的神韵,营造笔画之外的 意境才是最为重要。诗、书、画中的“一律”,是同 一创作主体的情感渲泄,是主体精神的一脉贯通,是 作品之外的意境表达。意境的内涵,既不执著于“意” 也不能执著于“境”更不是两者的相加,而是看空“意” 与“境”的差别和区分,在超越“意”与“境”的差 别中体悟意境的内涵。 苏轼在论及前人书法时也注重对书法形体之外 意境的品评并将诗书画结合起来体味在文字、笔画、 线条之外不可言诲的意境,在《书唐氏六家书后》中, 苏轼说:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之 至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复 不已,乃识其奇趣[25]。”把智永的书法与陶潜的诗作 相提并论,注重书法笔墨之外的意境之美而非形体法 度,认为智永书法的品格和历史地位远非欧阳询、虞 世南等初唐名家所能及。在禅宗中“心”的本体是本 来无一物的空无,这种本体的空无也影响了苏轼对天 工清新、空灵境界的追求,追求的是一种彻底的、无 著无碍、自由超越的境界。苏东坡赞美颜真卿的字“清 雄”、“清远”,评论张旭草书“颓然天放,略有点画 处,而意态自足,号称神逸”,评禇遂良的字“清远 萧散”,评欧阳修的字“神采秀发,膏润无穷”,评秦 少游的字“有东晋风味”,都可看出他的书法美学追 求是冲和淡远、自然萧散的意境。 综上禅宗思想对苏轼“尚意”书法美学产生有着 极为重要的作用,为“尚意”书法美学的丰富提供了 哲学依据,最终形成宋代“尚意”的书法风格。 4. 苏轼“尚意”书法美学的影响 苏轼的“尚意”书法审美印证在其书法作品之中, 他的书法以楷、行为主,化生于颜真卿与二王,结字 平扁,变化丰富,个性鲜明,作品呈现出清新自然的 意境。其代表作行书墨迹《黄州寒食帖》(如下图 1)。 Figure 1. Sushi—Huang Zhou Han Shi Tie 图1. 苏轼《黄州寒食帖》  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 写于宋神宗元丰五年,是苏轼被贬黄州后的遣兴之 作,也是苏轼最为经典的作品之一。曹宝麟曾说:“最 能体现苏轼‘尚意’精神的,是他的行书,而他的行 书得到一个质的飞跃,却是在黄州。黄州书法是苏轼 向‘尚意’书风过渡的分水岭和转折点。苏轼在黄州 书作中,最精彩的莫过于《杜甫桤木诗》和《黄州寒 食诗》,《黄州寒食诗》是苏氏书法中最为精彩、最为 杰出的一件作品。一个书家有这样一件经得起历史考 验、足以彪炳书史的精品,也就无愧于心了[26]。”而 这件以意取胜的千古名作从用笔、结字、章法无不体 现着禅宗的智慧。禅宗本体论强调人们对自我精神主 体性的足够重视,超越了理性和功利的目的,这就促 使了人的自觉和艺术的自觉,用形象化的方式去表现 自我心灵的真实感受,寻求真正意义上的情感抒发。 在书写时苏轼将心境情感的变化,寓于点画线条的变 化中,或中锋,或侧锋,转换多变,顺手断联,浑然 天成;结字亦奇,或大或小,或疏或密,有轻有重, 有宽有窄,参差错落,恣肆奇崛,变化万千;布白时 疏能走马,时又密不通风,生动流露了苏轼当时的情 感。“自悟”的思维方式表现了艺术创作中亲力亲证 的体验性以及体验的创造性特征,在书法创作时苏轼 将这种体验性、创造性表现的淋漓尽致,苏轼写字时 “腕着而笔卧”,手腕不大提起,作品中常有大量的 侧锋出现,即所谓的“偃笔”,这与古人所讲的“笔 笔中锋”相违,而“腕着”的结果是字体右下部空间 大大减少,使字体呈一种上扬之势,于平正的观念又 相抵,字形欹侧。如下图 2: 禅定过程要求达到一种动而静、实而虚、有而无、 色而空的境界,所以参禅悟道之人能够潇洒地审视人 世间的风风雨雨,自由畅达地抒发自己的心态和感 受,这一思想反映在苏轼的书法实践中便是对作品整 体意境的追求。此作品字与字的连接采用笔断意连的 方式,在单字和字与字之间很自然处理“断”与“连” 的关系,单字常“变断为连”把互相分离的笔画或明 或暗地连接起来,更多地使用“意连”即用无形的笔 势使笔画与笔画互相呼应。两字相连的很少,连而后 断,断而后连,断连交替出现,字的大小随势呈现出 “渐变”,整体呈现飘逸典雅的意境,将“尚意”书 风发挥到灿烂极致。 与此同时,苏轼的“尚意”书法审美对宋代产生 重要影响,最为鲜明的是黄庭坚与米芾。黄庭坚的书 论与苏轼相通,都主张以意取胜、以学识颐养书法, 认为书法是在文字笔墨之中又超出其外的精神世界 的外在显现,是从笔墨之中体会到笔画以外的意境。 米芾的书法审美观集中为一个字便是“真”,追求个 人意趣的抒写,反对矫揉做作,他贬斥柳公权为“丑 怪恶札之祖,自柳氏始有俗书”又说:“欧、虞、褚、 柳、颜,皆一笔书也,安排费工,岂能垂世[27]。”这 样的论断难免会有夸张之词、过激之语,但真切地反 映出米芾的书法审美倾向,这也与苏轼“天真烂漫是 吾师”的书法思想是一脉相通的。苏门士人在书法上 有造诣者不胜也枚举,如李之仪、秦观等,这些书家 虽然都秉承了苏轼“尚意”书法审美的主要思想和基 本观点,但他们的书法亦各有特色、自成一家,并非 都是亦步亦趋地学习苏轼的书迹,与其他书法理论家 相比,苏轼对书法发展的影响是具有独特性的。此外, 苏轼的“尚意”书法审美对后世书法也产生十分深远 的影响。 5. 结语 综上所述,虽然禅宗丰富而深邃的思想无意于 “尚意”审美方面的专论,但禅宗思想在本体论和认 识论的阐发中处处孕育着“尚意”美学的意蕴,追求 自由的美学境界: (a) (b) (c) Figure 2. Huang Zhou Han Shi Tie (Part) 图2. 《黄州寒食帖》(局部) Copyright © 2013 Hanspub 24  禅思书意——浅析禅宗思想与苏轼“尚意”书法美学 首先,禅宗思想的本体是“自性说”,强调自 即佛 指人心”的认识 方法 “尚意”审美范畴的形成 “心 是整个 宋代 参考文献 (References) 书局, 1997: 441. : 中华书 版. 轼与佛教, 法藏文库·中国佛教学术论典第 38 册 0, 中华书局, 天津: : 心阁电子 、心的自足性,是一种既于世间又出世间的自由 超脱精神,为人们提供的是一种审美的生活态度。禅 宗的自由超脱生活,是具有审美意蕴的生活,这为“尚 意”审美思想的出现提供了可能。 其次,禅宗采取“不立文字,直 ,与审美的思维方式相通,并非真的不要文字, 而是反对文字的束缚,通过直觉顿悟的方式,体悟者 才能随心所欲的表达自由自在的精神境界,这体现出 审美的体验性,以及体验的自由性、创造性,进一步 丰富了“尚意”的思想。 最后,禅宗思想催化了, 上海 性论”对本体地位的推崇,促使审美重心转变到 对“象外之境”的追求,“妙悟”的认识方法对意境 内涵的领悟和意境的创造都有很大的影响。 禅宗思想下的苏轼“尚意”书法审美思想 文化重要组成部分,与“尚韵”的晋代书法、“尚 法”的唐代书法相比,宋代的书法以独具面貌的“尚 意”之风与晋、唐并立,而为元明所不及。苏轼的“尚 意”书法审美在古代书法发展史中也具有无以取代的 重要地位。 [1] 孙昌武. 禅思与诗情[M]. 中华 [2] 苏轼. 次韵道潜留别, 苏轼诗集卷二十三[M]. 北京 局, 1982: 1233. [3] 苏轼. 次韵王采南迁初归二首, 苏轼诗集卷二 十 二[M]. 北京: 华 局, 1982: 中 书1174. [4] 汪应辰. 与朱元晦书, 文定集卷十五[M]. 《四库全书》文渊 [5] 刘石. 论苏 [M]. 台湾: 佛光山文教基金会, 2001: 372. [6] 黄宝华. 禅宗与苏轼[J]. 上海师范大学学报, 1989, (4): 93. 肖占鹏 内涵诀要[J][7] , 刘伟. 苏轼禅意诗审美 . 南开学报, 201 (5): 87. [8] 苏轼. 成都大悲阁记,苏轼文集卷十二[M]. 北京: 中华书局, 1986: 395. [9] 苏洵. 彭州圆觉禅院记, 嘉祐集卷十五[M]. 上海: 上海古籍 出版社, 1993: 398. [10] 刘石. 苏轼与佛教三辩[J]. 北京师范大学学报, 1990, (3): 73-75. [11] 苏辙. 龙川略志, 苏辙集[M]. 北京: 中华书局, 1990: 60. 阮延俊. [12] 苏轼诗与禅之研究[D]. 华中师范大学, 2008. : 中华[13] 苏轼. 自题金山画像, 苏轼资料汇编(下编)[M]. 北京 99书局, 14: 1817. [14] 董其昌. 论书, 崔尔平选编点校明清书法论文选[M]. 上海: 书店出版社, 1994: 218. [15] 苏轼. 次韵子由论书, 苏轼诗集卷一[M]. 北京: 中华书局, 1982: 209. [16] 普济. 五灯会元[M]. 北京: 中华书局, 1984: 81. 苏轼 石苍[17] . 舒醉墨堂, 苏轼诗集卷一[M]. 北京: 1982: 235. [18] 苏轼. 孙萃老求墨妙亭诗, 苏轼诗集卷二[M]. 北京: 中华书 局, 182: 3791. [19] 苏轼. 小篆般若心经赞, 苏轼文集第二册[M]. 北京: 中华书 局, 1986: 618. [20] 苏轼. 评草书, 苏轼文集第五册[M]. 北京: 中华书局, 1986: 8321. [21] 十三经注疏[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1997: 82. 王昌龄[22] . 诗格, 中国古典文学分类集成(文论卷)[M]. 版,4: 1百花文艺出社 19969. [23] 司空图. 诗品, 中国古典文学分类集成(文论卷)[M]. 天津: , 1994: 278. 百花文艺出版社 [24] 苏轼. 书郡陵王主簿所画折枝二首, 苏轼诗集卷五[M]. 北京 中华书局, 1982: 1525. [25] 苏轼. 书唐氏六家书后, 苏轼文集第五册[M]. 北京: 中华书 局, 1986: 2206. [26] 曹宝麟. 中国书法史[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2002: 103. 芾. 海岳名言 [27] 米, 历代书法论文选[M]. 上海: 上海书画出版 社, 1979: 362. Copyright © 2013 Hanspub 25 |