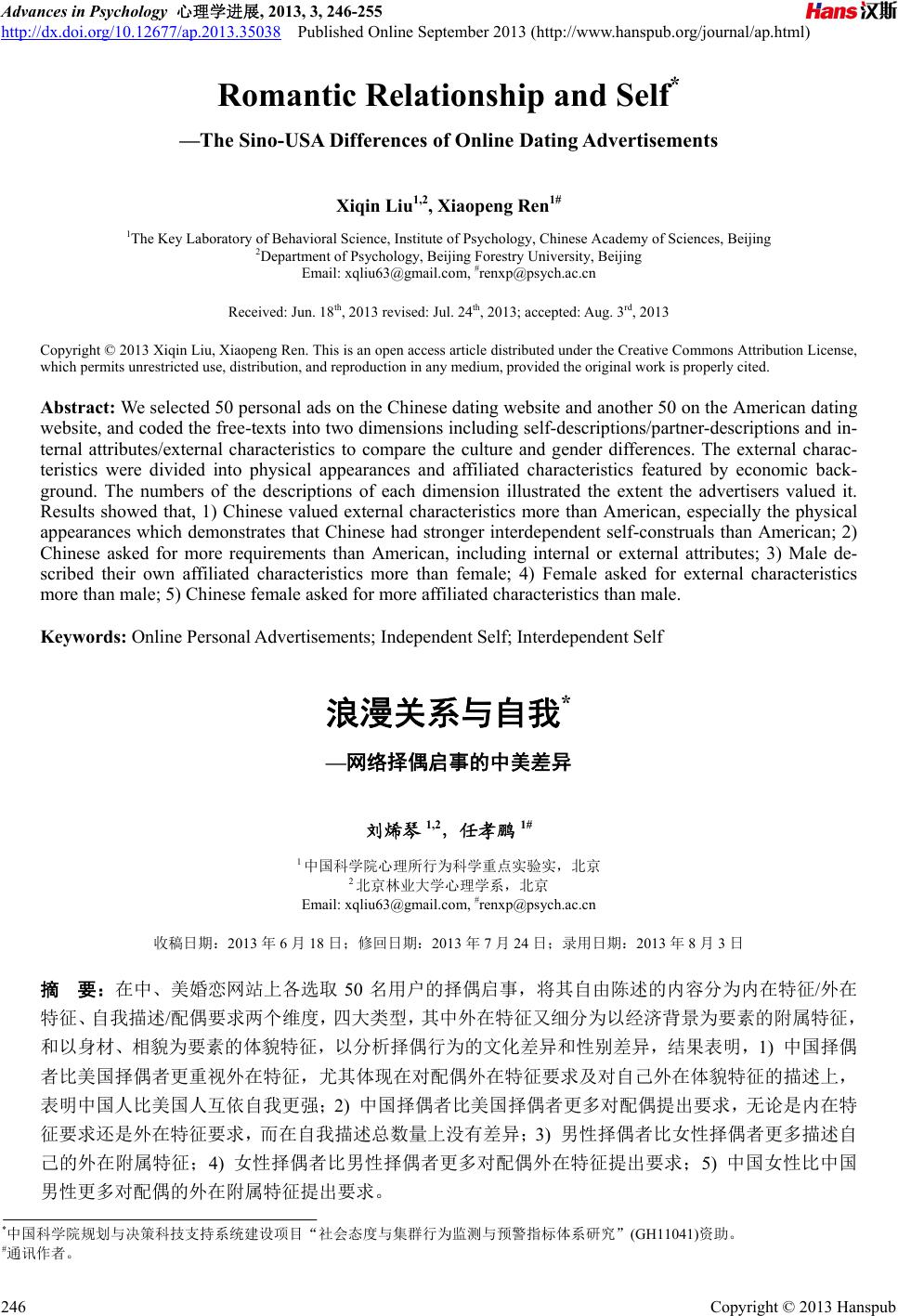

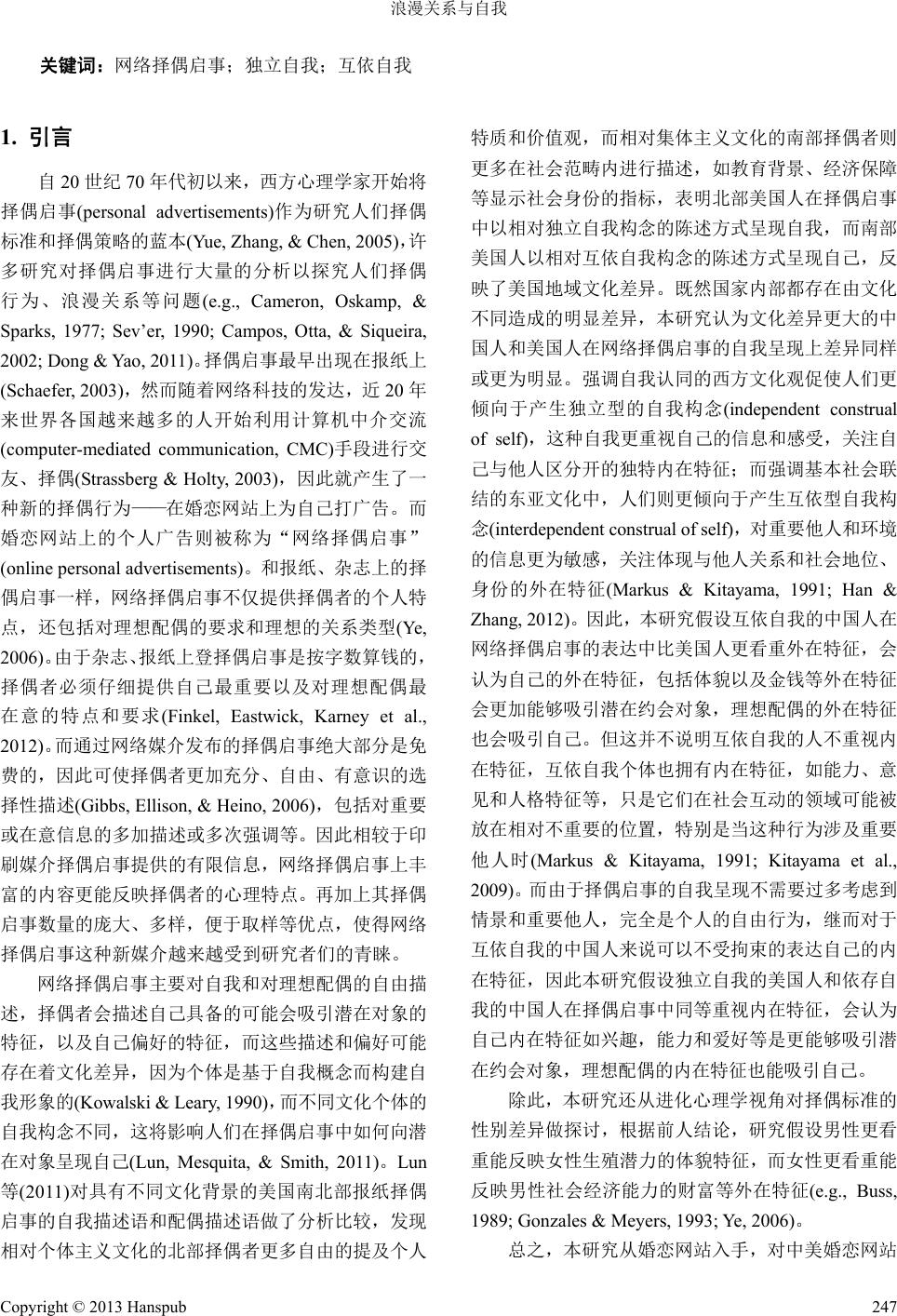

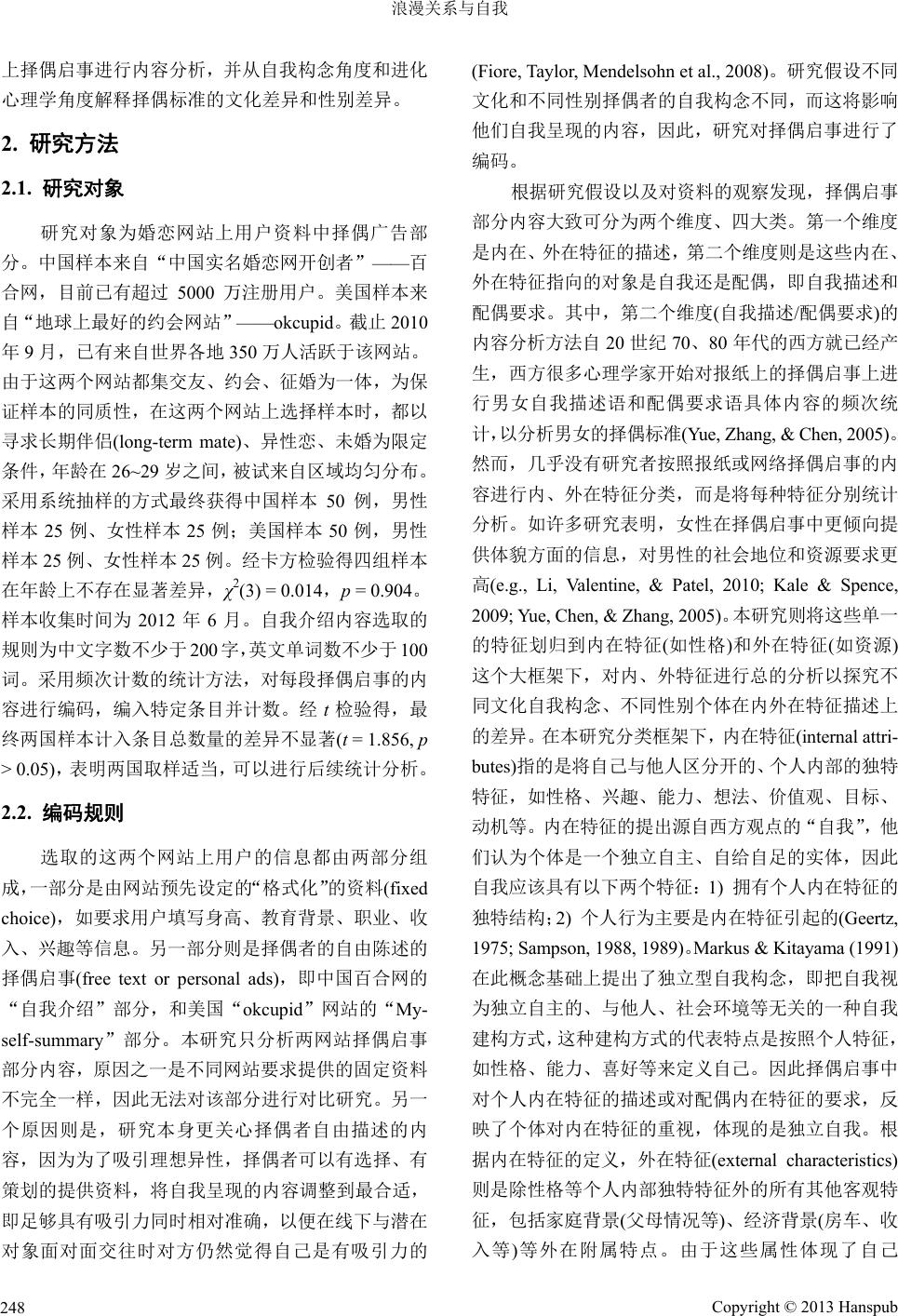

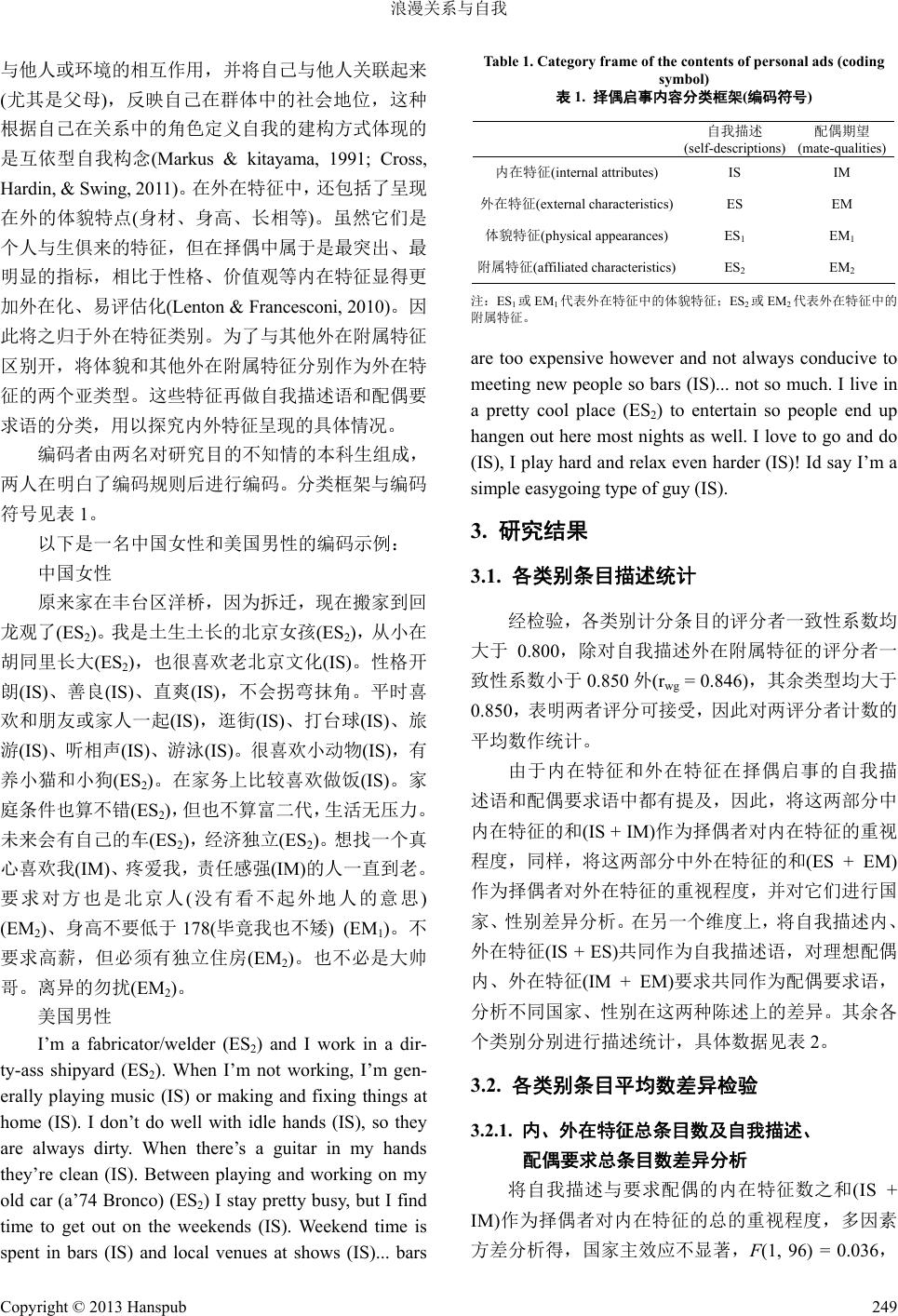

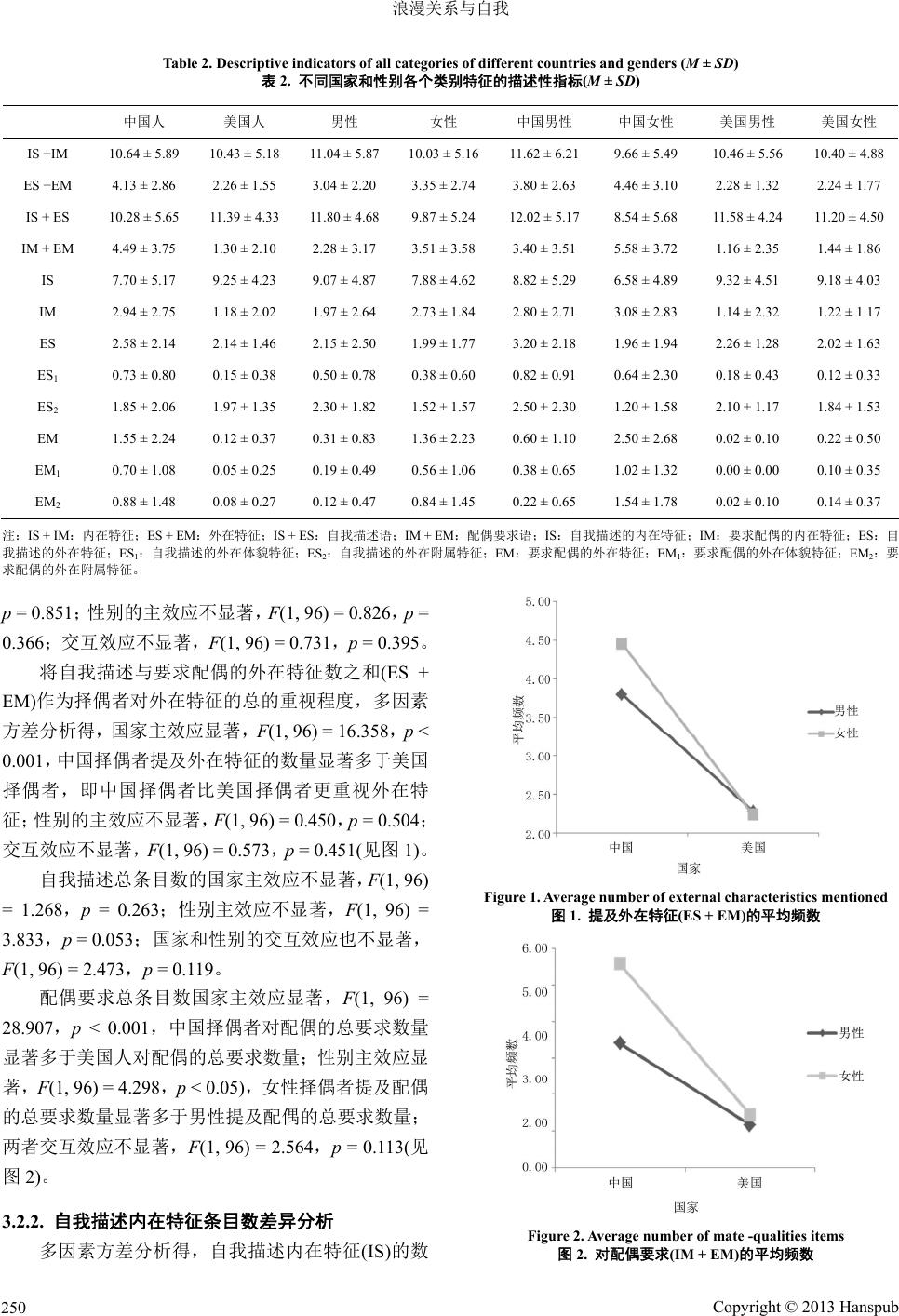

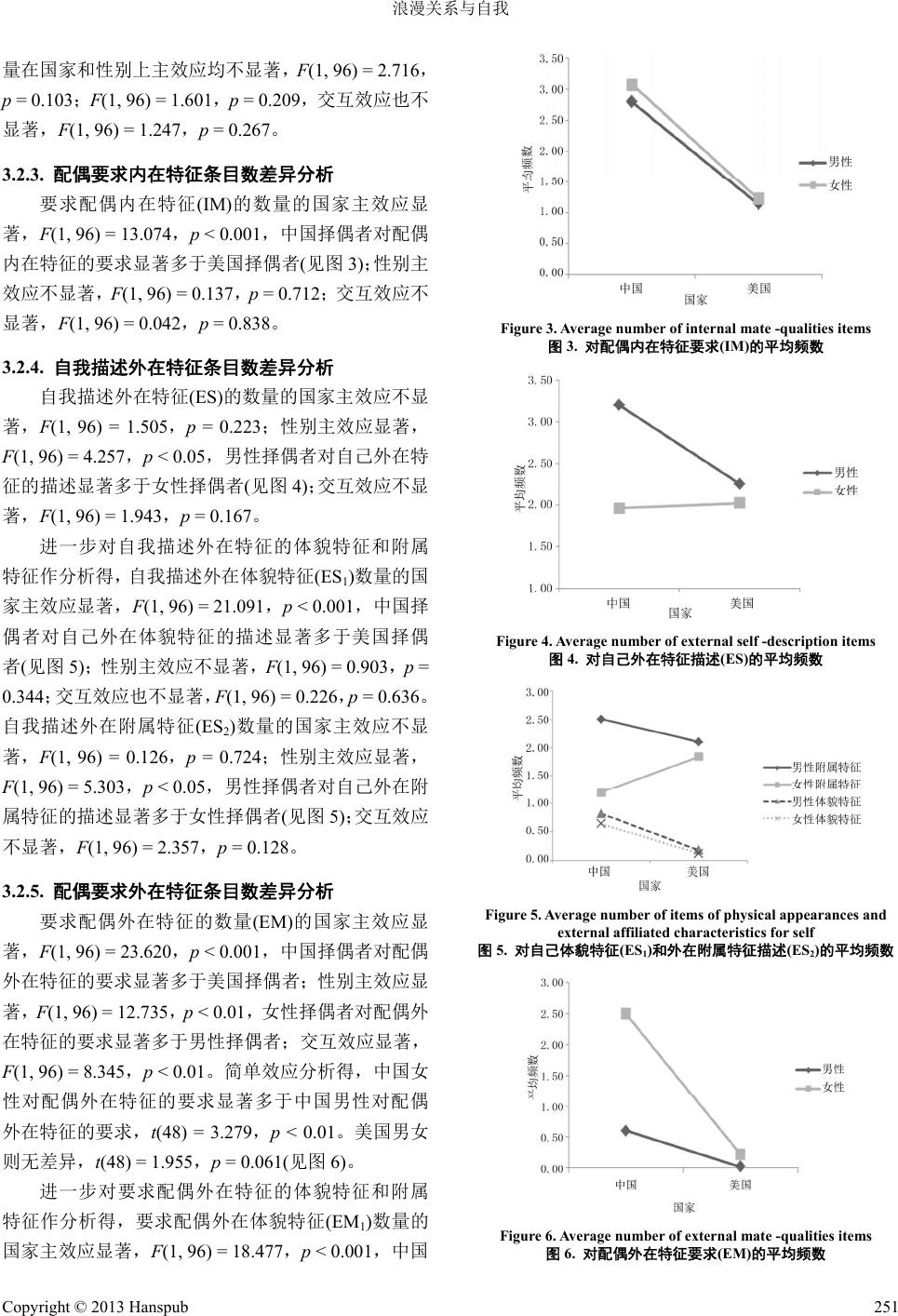

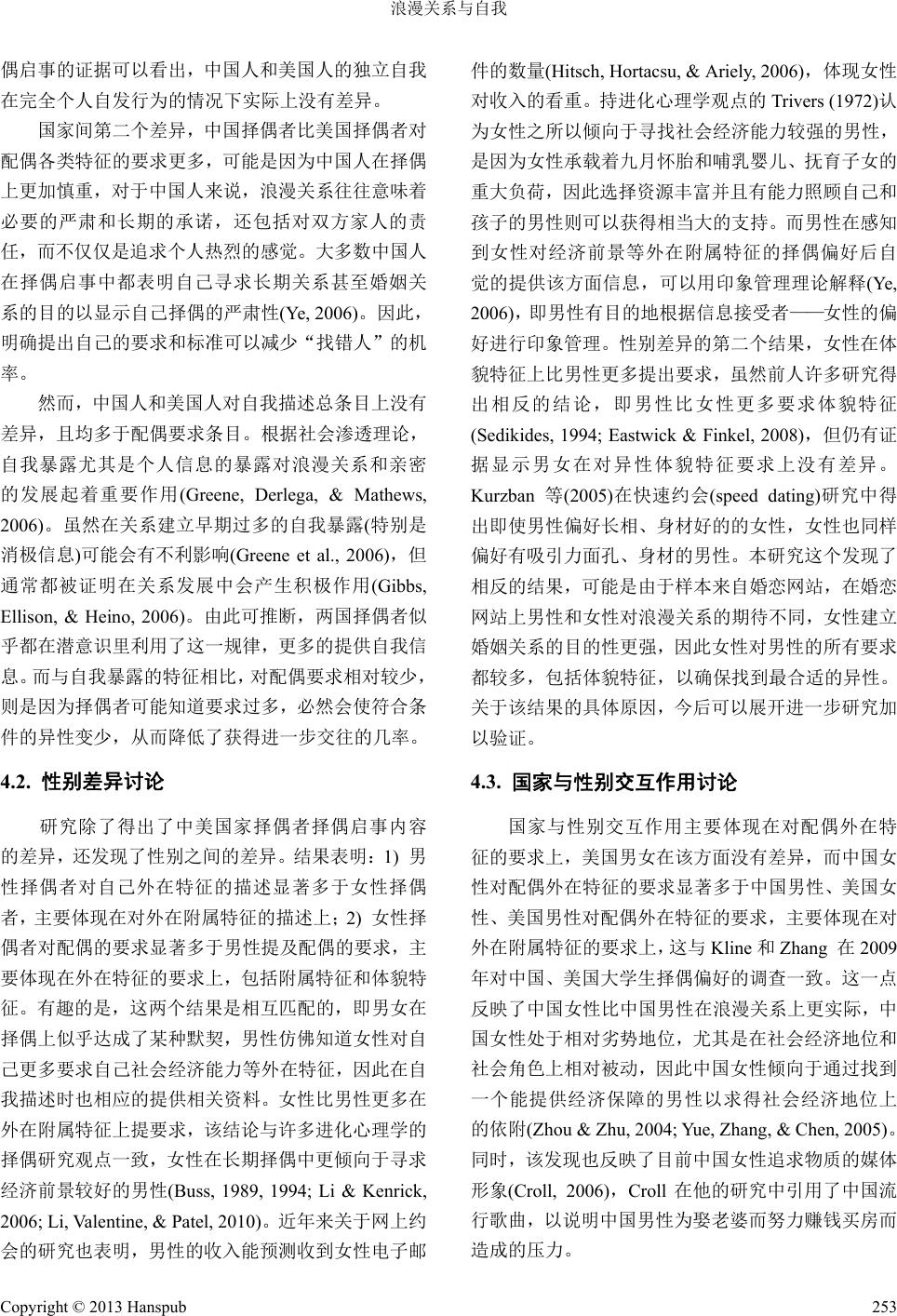

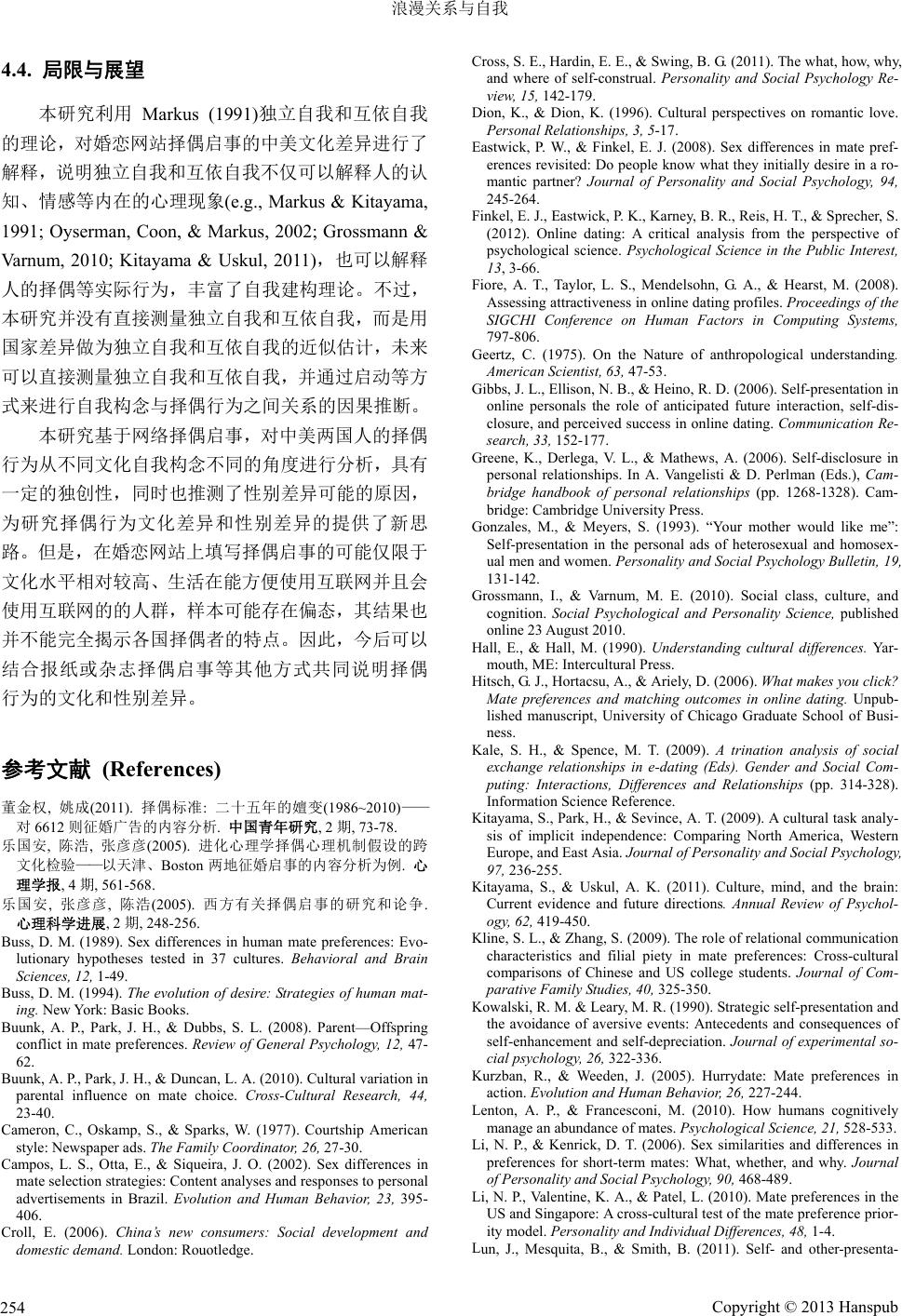

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 246-255 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.35038 Published Online September 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Copyright © 2013 Hanspub 246 Romantic Relationship and Self* —The Sino-USA Differences of Online Dating Advertisements Xiqin Liu1,2, Xiaopeng Ren1# 1The Key Laboratory of Behavioral Scienc e, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 2Department of Psychology, Beijing Forestry University, Beijing Email: xqliu63@gmail.com, #renxp@psych.ac.cn Received: Jun. 18th, 2013 revised: Jul. 24th, 2013; ac ce p ted: Aug. 3rd, 2013 Copyright © 2013 Xiqin Liu, Xiaopeng Ren. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the orig inal work is properly cited. Abstract: We selected 50 personal ads on the Chinese dating website and another 50 on the American dating website, and coded the free-texts into two dimensions including self-descriptions/par tner-descriptions and in- ternal attributes/external characteristics to compare the culture and gender differences. The external charac- teristics were divided into physical appearances and affiliated characteristics featured by economic back- ground. The numbers of the descriptions of each dimension illustrated the extent the advertisers valued it. Results showed that, 1) Chinese valued external characteristics more than American, especially the physical appearances which demonstrates that Chinese had stronger interdependent self-construals than American; 2) Chinese asked for more requirements than American, including internal or external attributes; 3) Male de- scribed their own affiliated characteristics more than female; 4) Female asked for external characteristics more than male; 5) Chinese female asked for more affiliated characteristics than male. Keywords: Online Personal Advertisements; Independent Self; In terdependent Self 浪漫关系与自我* —网络择偶启事的中美差异 刘烯琴 1,2,任孝鹏 1# 1中国科学院心理所行为科学重点实验实,北京 2北京林业大学心理学系,北京 Email: xqliu63@gmail.com, #renxp@psych.ac.cn 收稿日期:2013 年6月18 日;修回日期:2013 年7月24 日;录用日期:2013 年8月3日 摘 要:在中、美婚恋网站上各选取 50 名用户的择偶启事,将其自由陈述的内容分为内在特征/外在 特征、自我描述/配偶要求两个维度,四大类型,其中外在特征又细分为以经济背景为要素的附属特征, 和以身材、相貌为要素的体貌特征,以分析择偶行为的文化差异和性别差异,结果表明,1) 中国择偶 者比美国择偶者更重视外在特征,尤其体现在对配偶外在特征要求及对自己外在体貌特征的描述上, 表明中国人比美国人互依自我更强;2) 中国择偶者比美国择偶者更多对配偶提出要求,无论是内在特 征要求还是外在特征要求,而在自我描述总数量上没有差异;3) 男性择偶者比女性择偶者更多描述自 己的外在附属特征;4) 女性择偶者比男性择偶者更多对配偶外在特征提出要求;5) 中国女性比中国 男性更多对配偶的外在附属特征提出要求。 *中国科学院规划与决策科技支持系统建设项目“社会态度与集群行为监测与预警指标体系研究”(GH11041)资助。 #通讯作者。  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 247 关键词:网络择偶启事;独立自我;互依自我 1. 引言 自20 世纪 70 年代初以来,西方心理学家开始将 择偶启事(personal advertisements)作为研究 人们择偶 标准和择偶策略的蓝本(Yue, Zhang, & Chen, 2005),许 多研究对择偶启事进行大量的分析以探究人们择偶 行为、浪漫关系等问题(e.g., Cameron, Oskamp, & Sparks, 1977; Sev’er, 1990; Campos, Otta, & Siqueira, 2002; Dong & Yao, 2011)。择偶启事最早出现在报纸上 (Schaefer, 2003),然而随着网络科技的发达,近 20年 来世界各国越来越多的人开始利用计算机中介交流 (computer-mediated communication, CMC)手段进行交 友、择偶(Strassberg & Holty, 2003),因此就产生了一 种新的择偶行为——在婚恋网站上为自己打广告。而 婚恋网站上的个人广告则被称为“网络择偶启事” (online personal advertisements)。和报纸、杂志上的择 偶启事一样,网络择偶启事不仅提供择偶者的个人特 点,还包括对理想配偶的要求和理想的关系类型(Ye, 2006)。由于杂志、报纸上登择偶启事是按字数算钱的, 择偶者必须仔细提供自己最重要以及对理想配偶最 在意的特点和要求(Finkel, Eastwick, Karney et al., 2012)。而通过网络媒介发布的择偶启事绝大部分是免 费的,因此可使择偶者更加充分、自由、有意识的选 择性描述(Gibbs, Ellison, & Heino, 2006),包括对重要 或在意信息的多加描述或多次强调等。因此相较于印 刷媒介择偶启事提供的有限信息,网络择偶启事上丰 富的内容更能反映择偶者的心理特点。再加上其择偶 启事数量的庞大、多样,便于取样等优点,使得网络 择偶启事这种新媒介越来越受到研究者们的青睐。 网络择偶启事主要对自我和对理想配偶的自由描 述,择偶者会描述自己具备的可能会吸引潜在对象的 特征,以及自己偏好的特征,而这些描述和偏好可能 存在着文化差异,因为个体是基于自我概念而构建自 我形象的(Kowalski & Leary, 1990),而不同文化个体的 自我构念不同,这将影响人们在择偶启事中如何向潜 在对象呈现自己(Lun, Mesquita, & Smith, 2011)。Lun 等(2011)对具有不同文化背景的美国南北部报纸择偶 启事的自我描述语和配偶描述语做了分析比较,发现 相对个体主义文化的北部择偶者更多自由的提及个人 特质和价值观,而相对集体主义文化的南部择偶者则 更多在社会范畴内进行描述,如教育背景、经济保障 等显示社会身份的指标,表明北部美国人在择偶启事 中以相对独立自我构念的陈述方式呈现自我,而南部 美国人以相对互依自我构念的陈述方式呈现自己,反 映了美国地域文化差异。既然国家内部都存在由文化 不同造成的明显差异,本研究认为文化差异更大的中 国人和美国人在网络择偶启事的自我呈现上差异同样 或更为明显。强调自我认同的西方文化观促使人们更 倾向于产生独立型的自我构念(independent construal of self),这种自我更重视自己的信息和感受,关注自 己与他人区分开的独特内在特征;而强调基本社会联 结的东亚文化中,人们则更倾向于产生互依型自我构 念(interdepend e nt const rual o f sel f) ,对重要他人和环境 的信息更为敏感,关注体现与他人关系和社会地位、 身份的外在特征(Markus & Kitayama, 1991; Han & Zhang, 2012)。因此,本研究假设互依自我的中国人在 网络择偶启事的表达中比美国人更看重外在特征,会 认为自己的外在特征,包括体貌以及金钱等外在特征 会更加能够吸引潜在约会对象,理想配偶的外在特征 也会吸引自己。但这并不说明互依自我的人不重视内 在特征,互依自我个体也拥有内在特征,如能力、意 见和人格特征等,只是它们在社会互动的领域可能被 放在相对不重要的位置,特别是当这种行为涉及重要 他人时(Markus & Kitayama, 1991; Kitayama et al., 2009)。而由于择偶启事的自我呈现不需要过多考虑到 情景和重要他人,完全是个人的自由行为,继而对于 互依自我的中国人来说可以不受拘束的表达自己的内 在特征,因此本研究假设独立自我的美国人和依存自 我的中国人在择偶启事中同等重视内在特征,会认为 自己内在特征如兴趣,能力和爱好等是更能够吸引潜 在约会对象,理想配偶的内在特征也能吸引自己。 除此,本研究还从进化心理学视角对择偶标准的 性别差异做探讨,根据前人结论,研究假设男性更看 重能反映女性生殖潜力的体貌特征,而女性更看重能 反映男性社会经济能力的财富等外在特征(e.g., Buss, 1989; Gonzales & Meyers, 1993; Ye, 2006)。 总之,本研究从婚恋网站入手,对中美婚恋网站  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 248 上择偶启事进行内容分析,并从自我构念角度和进化 心理学角度解释择偶标准的文化差异和性别差异。 2. 研究方法 2.1. 研究对象 研究对象为婚恋网站上用户资料中择偶广告部 分。中国样本来自“中国实名婚恋网开创者”——百 合网,目前已有超过5000 万注册用户。美国样本来 自“地球上最好的约会网站”——okcupid。截 止2010 年9月,已有来自世界各地350 万人活跃于该网站。 由于这两个网站都集交友、约会、征婚为一体,为保 证样本的同质性,在这两个网站上选择样本时,都以 寻求长期伴侣(long-term mate)、异性恋、未婚为限定 条件,年龄在26~29 岁之间,被试来自区域均匀分布。 采用系统抽样的方式最终获得中国样本 50 例,男性 样本 25例、女性样本 25 例;美国样本50 例,男性 样本 25 例、女性样本 25 例。经卡方检验得四组样本 在年龄上不存在显著差异,χ2(3) = 0.014,p = 0.904。 样本收集时间为 2012 年6月。自我介绍内容选取的 规则为中文字数不少于 200字,英文单词数不少于 100 词。采用频次计数的统计方法,对每段择偶启事的内 容进行编码,编入特定条目并计数。经 t检验得,最 终两国样本计入条目总数量的差异不显著(t = 1.856 , p > 0.05),表明两国取样适当,可以进行后续统计分析。 2.2. 编码规则 选取的这两个网站上用户的信息都由两部分组 成,一部分是由网站预先设定的“格式化”的资料(fixed choice),如要求用户填写身高、教育背景、职业、收 入、兴趣等信息。另一部分则是择偶者的自由陈述的 择偶启事(free text or personal ads),即中国百合网的 “自我介绍”部分,和美国“okcupid”网站的“My- self-summary”部分。本研究只分析两网站择偶启事 部分内容,原因之一是不同网站要求提供的固定资料 不完全一样,因此无法对该部分进行对比研究。另一 个原因则是,研究本身更关心择偶者自由描述的内 容,因为为了吸引理想异性,择偶者可以有选择、有 策划的提供资料,将自我呈现的内容调整到最合适, 即足够具有吸引力同时相对准确,以便在线下与潜在 对象面对面交往时对方仍然觉得自己是有吸引力的 (Fiore, Taylor, Mendelsohn et al., 2008)。研究假设不同 文化和不同性别择偶者的自我构念不同,而这将影响 他们自我呈现的内容,因此,研究对择偶启事进行了 编码。 根据研究假设以及对资料的观察发现,择偶启事 部分内容大致可分为两个维度、四大类。第一个维度 是内在、外在特征的描述,第二个维度则是这些内在、 外在特征指向的对象是自我还是配偶,即自我描述和 配偶要求。其中,第二个维度(自我描述/配偶要求)的 内容分析方法自 20 世纪70、80年代的西方就已经产 生,西方很多心理学家开始对报纸上的择偶启事上进 行男女自我描述语和配偶要求语具体内容的频次统 计,以分析男女的择偶标准(Yue, Zhang, & Chen, 2005)。 然而,几乎没有研究者按照报纸或网络择偶启事的内 容进行内、外在特征分类,而是将每种特征分别统计 分析。如许多研究表明,女性在择偶启事中更倾向提 供体貌方面的信息,对男性的社会地位和资源要求更 高(e.g., Li, Valentine, & Patel, 2010; Kale & Spence, 2009; Yue, C he n, & Zhang, 2005)。本研究则将这些单一 的特征划归到内在特征(如性格)和外在特征(如资源) 这个大框架下,对内、外特征进行总的分析以探究不 同文化自我构念、不同性别个体在内外在特征描述上 的差异。在本研究分类框架下,内在特征(internal attri- butes)指的是将自己与他人区分开的、个人内部的独特 特征,如性格、兴趣、能力、想法、价值观、目标、 动机等。内在特征的提出源自西方观点的“自我”,他 们认为个体是一个独立自主、自给自足的实体,因此 自我应该具有以下两个特征:1) 拥有个人内在特征的 独特结构;2) 个人行为主要是内在特征引起的(Geertz, 1975; Sampson, 19 88 , 1 98 9)。Markus & Ki t a y am a (199 1) 在此概念基础上提出了独立型自我构念,即把自我视 为独立自主的、与他人、社会环境等无关的一种自我 建构方式,这种建构方式的代表特点是按照个人特征, 如性格、能力、喜好等来定义自己。因此择偶启事中 对个人内在特征的描述或对配偶内在特征的要求,反 映了个体对内在特征的重视,体现的是独立自我。根 据内在特征的定义,外在特征(external characteristics) 则是除性格等个人内部独特特征外的所有其他客观特 征,包括家庭背景(父母情况等)、经济背景(房车、收 入等)等外在附属特点。由于这些属性体现了自己  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 249 与他人或环境的相互作用,并将自己与他人关联起来 (尤其是父母),反映自己在群体中的社会地位,这种 根据自己在关系中的角色定义自我的建构方式体现的 是互依型自我构念(Markus & kitayama, 1991; Cross, Hardin, & Swing, 20 11)。在外在特征中,还包括了呈现 在外的体貌特点(身材、身高、长相等)。虽然它们是 个人与生俱来的特征,但在择偶中属于是最突出、最 明显的指标,相比于性格、价值观等内在特征显得更 加外在化、易评估化(Lenton & Francesconi, 2010)。因 此将之归于外在特征类别。为了与其他外在附属特征 区别开,将体貌和其他外在附属特征分别作为外在特 征的两个亚类型。这些特征再做自我描述语和配偶要 求语的分类,用以探究内外特征呈现的具体情况。 编码者由两名对研究目的不知情的本科生组成, 两人在明白了编码规则后进行编码。分类框架与编码 符号见表1。 以下是一名中国女性和美国男性的编码示例: 中国女性 原来家在丰台区洋桥,因为拆迁,现在搬家到回 龙观了(ES2)。我是土生土长的北京女孩(ES2),从 小 在 胡同里长大(ES2),也很喜欢老北京文化(IS)。性格开 朗(IS)、善良(IS)、直爽(IS),不会拐弯抹角。平时喜 欢和朋友或家人一起(IS),逛街(IS)、打台球(IS)、旅 游(IS)、听相声(IS)、游泳(IS)。很喜欢小动物(IS),有 养小猫和小狗(ES2)。在家务上比较喜欢做饭(IS)。家 庭条件也算不错(ES2),但也不算富二代,生活无压力。 未来会有自己的车(ES2),经济独立(ES2)。想找一个真 心喜欢我(IM)、疼爱我,责任感强(IM)的人一直到老。 要求对方也是北京人(没有看不起外地人的意思) (EM2)、身高不要低于 178(毕竟我也不矮) (EM1)。不 要求高薪,但必须有独立住房(EM2)。也不必是大帅 哥。离异的勿扰(EM2)。 美国男性 I’m a fabricator/welder (ES2) and I work in a dir- ty-ass shipyard (ES2). When I’m not working, I’m gen- erally playing music (IS) or making and fixing things at home (IS). I don’t do well with idle hands (IS), so they are always dirty. When there’s a guitar in my hands they’re clean (IS). Between playing and working on my old car (a’74 Bronco) (ES2) I stay pretty busy, but I find time to get out on the weekends (IS). Weekend time is spent in bars (IS) and local venues at shows (IS)... bars Table 1. Category frame of the contents of personal ad s (coding symbol) 表1. 择偶启事内容分类框架(编码符号) 自我描述 (self-descriptions) 配偶期望 (mate-qualities) 内在特征(internal attributes) IS IM 外在特征(external characteristics)ES EM 体貌特征(physical appearances)ES1 EM1 附属特征(affiliated character istics)ES2 EM2 注:ES1或EM1代表外在特征中的体貌特征;ES2或EM2代表外在特征中的 附属特征。 are too expensive however and not always conducive to meeting new people so bars (IS)... not so much. I live in a pretty cool place (ES2) to entertain so people end up hangen out here most nights as well. I love to go and do (IS), I play hard and relax even harder (IS)! Id say I’m a simple easygoing type of guy (IS). 3. 研究结果 3.1. 各类别条目描述统计 经检验,各类别计分条目的评分者一致性系数均 大于 0.800,除对自我描述外在附属特征的评分者一 致性系数小于0.850 外(rwg = 0.846),其余类型均大于 0.850,表明两者评分可接受,因此对两评分者计数的 平均数作统计。 由于内在特征和外在特征在择偶启事的自我描 述语和配偶要求语中都有提及,因此,将这两部分中 内在特征的和(IS + IM)作为择偶者对内在特征的重视 程度,同样,将这两部分中外在特征的和(ES + EM) 作为择偶者对外在特征的重视程度,并对它们进行国 家、性别差异分析。在另一个维度上,将自我描述内、 外在特征(IS + ES)共同作为自我描述语,对理想配偶 内、外在特征(IM + EM)要求共同作为配偶要求语, 分析不同国家、性别在这两种陈述上的差异。其余各 个类别分别进行描述统计,具体数据见表2。 3.2. 各类别条目平均数差异检验 3.2.1. 内、外在特征总条目数及自我描述、 配偶要求总条目数差异分析 将自我描述与要求配偶的内在特征数之和(IS + IM)作为择偶者对内在特征的总的重视程度,多因素 方差分析得,国家主效应不显著,F(1, 96) = 0.036,  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 250 Table 2. Descriptive indicators of all categories of different countries and genders (M ± SD) 表2. 不同国家和性别各个类别特征的描述性指标(M ± SD) 中国人 美国人 男性 女性 中国男性 中国女性 美国男性 美国女性 IS +IM 10.64 ± 5.89 10.43 ± 5.18 11. 04 ± 5.87 10.03 ± 5.161 1. 62 ± 6.2 1 9.66 ± 5.49 10.46 ± 5.56 10.40 ± 4.88 ES +EM 4.13 ± 2.86 2.26 ± 1.55 3.04 ± 2.20 3.35 ± 2.74 3.80 ± 2.63 4.46 ± 3.10 2.28 ± 1.32 2.24 ± 1.77 IS + ES 10.28 ± 5.65 11.39 ± 4.3 3 11. 80 ± 4.6 8 9.87 ± 5.24 12.02 ± 5.17 8.54 ± 5.68 11.58 ± 4.2 4 11.20 ± 4.50 IM + EM 4.49 ± 3.75 1.30 ± 2.10 2. 28 ± 3.17 3.51 ± 3.58 3.40 ± 3.51 5.58 ± 3.72 1.16 ± 2.35 1.44 ± 1.86 IS 7.70 ± 5.17 9.25 ± 4.23 9.07 ± 4.87 7.88 ± 4.62 8.82 ± 5.29 6.58 ± 4.89 9.32 ± 4.51 9.18 ± 4.03 IM 2.94 ± 2.75 1.18 ± 2.02 1.97 ± 2.64 2.73 ± 1.84 2.80 ± 2.71 3.08 ± 2.83 1.14 ± 2.32 1.22 ± 1.17 ES 2.58 ± 2.14 2.14 ± 1.46 2.15 ± 2.50 1.99 ± 1.77 3.20 ± 2.18 1.96 ± 1.94 2.26 ± 1.28 2.02 ± 1.63 ES1 0.73 ± 0.80 0.15 ± 0.38 0.50 ± 0.78 0.38 ± 0.60 0.82 ± 0.91 0.64 ± 2.30 0.18 ± 0.43 0.12 ± 0.33 ES2 1.85 ± 2.06 1.97 ± 1.35 2.30 ± 1.82 1.52 ± 1.57 2.50 ± 2.30 1.20 ± 1.58 2.10 ± 1.17 1.84 ± 1.53 EM 1.55 ± 2.24 0.12 ± 0.37 0.31 ± 0.83 1.36 ± 2.23 0.60 ± 1.10 2.50 ± 2.68 0.02 ± 0.10 0.22 ± 0.50 EM1 0.70 ± 1.08 0.05 ± 0.25 0.19 ± 0.49 0.56 ± 1.06 0.38 ± 0.65 1.02 ± 1.32 0.00 ± 0.00 0.10 ± 0.35 EM2 0.88 ± 1.48 0.08 ± 0.27 0.12 ± 0.47 0.84 ± 1.45 0.22 ± 0.65 1.54 ± 1.78 0.02 ± 0.10 0.14 ± 0.37 注:IS + IM:内在特征;ES + EM:外在特征;IS + ES:自我描述语;IM + EM:配偶要求语;IS:自我描述的内在特征;IM:要求配偶的内在特征;ES:自 我描述的外在特征;ES1:自我描述的外在体貌特征;ES2:自我描述的外在附属特征;EM:要求配偶的外在特征;EM1:要求配偶的外在体貌特征;EM2:要 求配偶的外在附属特征。 p = 0.851;性别的主效应不显著,F(1, 96) = 0.826,p = 0.366;交互效应不显著,F(1, 96) = 0.731,p = 0.395。 将自我描述与要求配偶的外在特征数之和(ES + EM)作为择偶者对外在特征的总的重视程度,多因素 方差分析得,国家主效应显著,F(1, 96) = 16.358,p < 0.001,中国择偶者提及外在特征的数量显著多于美国 择偶者,即中国择偶者比美国择偶者更重视外在特 征;性别的主效应不显著,F(1, 96) = 0.450 ,p = 0.504 ; 交互效应不显著,F(1, 96) = 0.573,p = 0.451(见图 1)。 自我描述总条目数的国家主效应不显著,F(1, 96) = 1.268,p = 0.263;性别主效应不显著,F(1, 96) = 3.833,p = 0.053;国家和性别的交互效应也不显著, F(1, 96) = 2.473,p = 0.119。 配偶要求总条目数国家主效应显著,F(1, 96) = 28.907,p < 0.001,中国择偶者对配偶的总要求数量 显著多于美国人对配偶的总要求数量;性别主效应显 著,F(1, 96) = 4.298,p < 0.05),女性择偶者提及配偶 的总要求数量显著多于男性提及配偶的总要求数量; 两者交互效应不显著,F(1, 96) = 2.564,p = 0.113(见 图2)。 3.2.2. 自我描述内在特征条目数差异分析 多因素方差分析得,自我描述内在特征(IS)的数 Figure 1. Average number of external characteristics mentioned 图1. 提及外在特征(ES + EM)的平均频数 Figure 2. Average number of m ate -qualities items 图2. 对配偶要求(IM + EM)的平均频数  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 251 量在国家和性别上主效应均不显著,F(1, 96) = 2.716, p = 0.103;F(1, 96) = 1.601,p = 0.209,交互效应也不 显著,F(1, 96) = 1.247,p = 0.267。 3.2.3. 配偶要求内在特征条目数差异分析 要求配偶内在特征(IM)的数量的国家主效应显 著,F(1, 96) = 13.074 ,p < 0.001,中国择偶者对配偶 内在特征的要求显著多于美国择偶者(见图 3);性别主 效应不显著,F(1, 96) = 0.137,p = 0.712;交互效应不 显著,F(1, 96) = 0.042,p = 0.838。 3.2.4. 自我描述外在特征条目数差异分析 自我描述外在特征(ES)的数量的国家主效应不显 著,F(1, 96) = 1.505,p = 0.223;性别主效应显著, F(1, 96) = 4.257,p < 0.05,男性择偶者对自己外在特 征的描述显著多于女性择偶者(见图 4);交互效应不显 著,F(1, 96) = 1.94 3,p = 0.167。 进一步对自我描述外在特征的体貌特征和附属 特征作分析得,自我描述外在体貌特征(ES1)数量的国 家主效应显著,F(1, 96) = 21.091,p < 0.001,中国择 偶者对自己外在体貌特征的描述显著多于美国择偶 者(见图 5);性别主效应不显著,F(1, 96) = 0.903 ,p = 0.344;交互效应也不显著,F(1, 96) = 0.226,p = 0.636。 自我描述外在附属特征(ES2)数量的国家主效应不显 著,F(1, 96) = 0.126,p = 0.724;性别主效应显著, F(1, 96) = 5.303,p < 0.05,男性择偶者对自己外在附 属特征的描述显著多于女性择偶者(见图 5);交互效应 不显著,F(1, 96) = 2.357,p = 0.128。 3.2.5. 配偶要求外在特征条目数差异分析 要求配偶外在特征的数量(EM)的国家主效应显 著,F(1, 96) = 23.620 ,p < 0.001,中国择偶者对配偶 外在特征的要求显著多于美国择偶者;性别主效应显 著,F(1, 96) = 12.735,p < 0.01,女性择偶者对配偶外 在特征的要求显著多于男性择偶者;交互效应显著, F(1, 96) = 8.345,p < 0.01。简单效应分析得,中国女 性对配偶外在特征的要求显著多于中国男性对配偶 外在特征的要求,t(48) = 3.279,p < 0.01。美国男女 则无差异,t(48) = 1.955,p = 0.061(见图 6)。 进一步对要求配偶外在特征的体貌特征和附属 特征作分析得,要求配偶外在体貌特征(EM1)数量的 国家主效应显著,F(1, 96) = 18.477,p < 0.001,中国 Figure 3. Average number of interna l mate -qualiti e s it e ms 图3. 对配偶内在特征要求(IM)的平均频数 Figure 4. Average number of external self -description items 图4. 对自己外在特征描述(ES)的平均频数 Figure 5. Average number of items of physical appearances and external affiliated characteri stics for self 图5. 对自己体貌特征(ES1)和外在附属特征描述(ES2)的平均频数 Figure 6. Average number of external mate -qualities items 图6. 对配偶外在特征要求(EM)的平均频数  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 252 择偶者对配偶外在体貌特征的要求显著多于美国择 偶者;性别主效应显著,F(1, 96) = 5.987,p < 0.05, 女性择偶者对配偶外在体貌特征的要求显著多于男 性择偶者;交互效应不显著,F(1, 96) = 3.188,p = 0.077。要求配偶外在附属特征(EM2)数量的国家主效 应显著,F(1, 96) = 17.1 62 ,p < 0.001,中国择偶者对 配偶外在附属特征的要求显著多于美国择偶者(见图 7);性别主效应显著,F = 13.901,p < 0.001,女 性择 偶者对配偶外在附属特征的要求显著多于男性择偶 者;交互效应显著, 4. 讨论 4.1. 国家差异讨论 由上述结果可得,国家之间择偶启事主要存在两 点差异:1) 中国择偶者提及外在特征的数量显著多于 美国择偶者,即中国择偶者比美国择偶者更重视外在 特征,尤其体现在对配偶外在特征要求和对自己外在 体貌特征的描述上,而在提及内在特征的数量上没有 差异;2) 中国择偶者对配偶的要求显著多于美国择偶 者对配偶的要求,无论是内在特征要求还是外在特征 要求均显著多于美国择偶者。其中第一个差异,中国 择偶者比美国择偶者更加看重外在特征,体现了中国 人的互依自我。Buunk 等(2008)对荷兰、美国、伊拉 克等多个国家人民择偶偏好的研究发现,子女的择偶 偏好普遍与父母存在冲突,子女更看重遗传素质,父 母更看重亲代投资及群体合作,包括资源和地位,这 具有一定的进化意义。而 Buunk 等又在 2010 年对不 同文化父母对子女择偶偏好的影响作比较发现,高度 集体主义文化的伊拉克人受到父母的影响比高度个 体主义文化的荷兰人受到父母的影响更大。因此, 此处可解释为同样作为高度的集体主义文化的中国 人比高度个体主义文化的美国人更加重视与重要他 人的关系,为了维持和建设与父母的关系,其择偶偏 好可能受到父母更大的影响,因此可能更多考虑父母 的传统观念,对资源和地位等外在附属特征十分看 重。 中国择偶者更多对自己外在体貌特征进行描述 这一结论与 Ye(2006)在中美婚恋网站择偶启事的研究 中得出的结论一致。虽然网站上要求填写的资料和照 片已经反映了一定的体貌信息,但中国人似乎觉得还 Figure 7. Average number of items of physical appearances and external affiliated characteristics for mate 图7. 对配偶附属特征(EM1)和体貌特征要求(EM2)的平均频数 不够。Ye 的解释是中国人更多要求对方的体貌特征, 因此相反他们认为自己需要先提供该方面信息。这体 现了印象管理理论的中心论点——人们可能有目的地 根据信息接受者的偏好进行印象管理(Rao, Schmidt, & Murray, 1995; Ye, 2006; Kale & Spence, 2009)。然而 本研究认为,中国人之所以比美国人更在意体貌特 征,可能是由于体貌是一个人在他人的印象形成中最 直观、最快捷的特征,而中国人很在意他人的评价, 无论是对自己还是对自己的配偶。如果配偶相貌不 好,择偶者可能会担心在自己的亲戚、朋友面前“丢 面子”,这一解释同样体现了中国人的互依自我。具 体原因还有待于进一步研究。 另一方面,中美择偶者提及内在特征的数量没有 差异,表明中美择偶者对内在特征的同等重视,反映 了中国人和美国人的独立自我没有差异。这与许多文 化与自我研究的结果不一(e.g., Markus & Kitayama, 1991; Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002; Cross, Hardin, & Gercek-Swing, 2011)。这可能与测量方式有 关,前人关于独立自我、互依自我的研究要么利用问 卷等自我报告法研究外显自我(Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002),该方法在跨文化研究 上本 身 就 缺乏效度和推广性,要么利用文化任务实验研究内隐 自我(Kitayama, Park, & Sevincer et al., 2009),该方法 能测出被试在各自文化下形成的习惯性心理倾向。然 而,无论是那种方法都是让被试有意识的完成研究任 务,被试可能有预期或者会根据设置的情景(如启动) 调整自己的行为,而本研究利用对网络择偶启事内容 分析的方法,样本对象是完全自发的呈现自己,可以 不受拘束的表达自己的内外在特征,特别是互依自我 个体不用控制内在品质以适应环境。因此,从网络择  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 253 偶启事的证据可以看出,中国人和美国人的独立自我 在完全个人自发行为的情况下实际上没有差异。 国家间第二个差异,中国择偶者比美国择偶者对 配偶各类特征的要求更多,可能是因为中国人在择偶 上更加慎重,对于中国人来说,浪漫关系往往意味着 必要的严肃和长期的承诺,还包括对双方家人的责 任,而不仅仅是追求个人热烈的感觉。大多数中国人 在择偶启事中都表明自己寻求长期关系甚至婚姻关 系的目的以显示自己择偶的严肃性(Ye, 2006)。因此, 明确提出自己的要求和标准可以减少“找错人”的机 率。 然而,中国人和美国人对自我描述总条目上没有 差异,且均多于配偶要求条目。根据社会渗透理论, 自我暴露尤其是个人信息的暴露对浪漫关系和亲密 的发展起着重要作用(Greene, Derlega, & Mathews, 2006)。虽然在关系建立早期过多的自我暴露(特别是 消极信息)可能会有不利影响(Greene et al., 2006),但 通常都被证明在关系发展中会产生积极作用(Gibbs, Ellison, & Heino, 2006)。由此可推断,两国择偶者似 乎都在潜意识里利用了这一规律,更多的提供自我信 息。而与自我暴露的特征相比,对配偶要求相对较少, 则是因为择偶者可能知道要求过多,必然会使符合条 件的异性变少,从而降低了获得进一步交往的几率。 4.2. 性别差异讨论 研究除了得出了中美国家择偶者择偶启事内容 的差异,还发现了性别之间的差异。结果表明:1) 男 性择偶者对自己外在特征的描述显著多于女性择偶 者,主要体现在对外在附属特征的描述上;2) 女性择 偶者对配偶的要求显著多于男性提及配偶的要求,主 要体现在外在特征的要求上,包括附属特征和体貌特 征。有趣的是,这两个结果是相互匹配的,即男女在 择偶上似乎达成了某种默契,男性仿佛知道女性对自 己更多要求自己社会经济能力等外在特征,因此在自 我描述时也相应的提供相关资料。女性比男性更多在 外在附属特征上提要求,该结论与许多进化心理学的 择偶研究观点一致,女性在长期择偶中更倾向于寻求 经济前景较好的男性(Buss, 1989, 1994; Li & Kenrick, 2006; Li, Valentine, & Patel, 2010)。近年来关于网上约 会的研究也表明,男性的收入能预测收到女性电子邮 件的数量(Hitsch, Hortacsu, & Ariely, 2006),体现女性 对收入的看重。持进化心理学观点的Trivers (1972)认 为女性之所以倾向于寻找社会经济能力较强的男性, 是因为女性承载着九月怀胎和哺乳婴儿、抚育子女的 重大负荷,因此选择资源丰富并且有能力照顾自己和 孩子的男性则可以获得相当大的支持。而男性在感知 到女性对经济前景等外在附属特征的择偶偏好后自 觉的提供该方面信息,可以用印象管理理论解释(Ye, 2006),即男性有目的地根据信息接受者——女性的偏 好进行印象管理。性别差异的第二个结果,女性在体 貌特征上比男性更多提出要求,虽然前人许多研究得 出相反的结论,即男性比女性更多要求体貌特征 (Sedikides, 1994; Eastwick & Finkel, 2008),但仍有证 据显示男女在对异性体貌特征要求上没有差异。 Kurzban 等(2005)在快速约会(speed dating)研究中得 出即使男性偏好长相、身材好的的女性,女性也同样 偏好有吸引力面孔、身材的男性。本研究这个发现了 相反的结果,可能是由于样本来自婚恋网站,在婚恋 网站上男性和女性对浪漫关系的期待不同,女性建立 婚姻关系的目的性更强,因此女性对男性的所有要求 都较多,包括体貌特征,以确保找到最合适的异性。 关于该结果的具体原因,今后可以展开进一步研究加 以验证。 4.3. 国家与性别交互作用讨论 国家与性别交互作用主要体现在对配偶外在特 征的要求上,美国男女在该方面没有差异,而中国女 性对配偶外在特征的要求显著多于中国男性、美国女 性、美国男性对配偶外在特征的要求,主要体现在对 外在附属特征的要求上,这与 Kline和Zhang 在2009 年对中国、美国大学生择偶偏好的调查一致。这一点 反映了中国女性比中国男性在浪漫关系上更实际,中 国女性处于相对劣势地位,尤其是在社会经济地位和 社会角色上相对被动,因此中国女性倾向于通过找到 一个能提供经济保障的男性以求得社会经济地位上 的依附(Zhou & Zhu, 2004; Yu e, Zhang, & Chen, 2005)。 同时,该发现也反映了目前中国女性追求物质的媒体 形象(Croll, 2006),Croll 在他的研究中引用了中国流 行歌曲,以说明中国男性为娶老婆而努力赚钱买房而 造成的压力。  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 254 4.4. 局限与展望 本研究利用Markus (1991)独立自我和互依自我 的理论,对婚恋网站择偶启事的中美文化差异进行了 解释,说明独立自我和互依自我不仅可以解释人的认 知、情感等内在的心理现象(e.g., Markus & Kitayama, 1991; Oyserman, Coon, & Markus, 2002; Grossmann & Varnum, 2010; Kitayama & Uskul, 2011),也可以解释 人的择偶等实际行为,丰富了自我建构理论。不过, 本研究并没有直接测量独立自我和互依自我,而是用 国家差异做为独立自我和互依自我的近似估计,未来 可以直接测量独立自我和互依自我,并通过启动等方 式来进行自我构念与择偶行为之间关系的因果推断。 本研究基于网络择偶启事,对中美两国人的择偶 行为从不同文化自我构念不同的角度进行分析,具有 一定的独创性,同时也推测了性别差异可能的原因, 为研究择偶行为文化差异和性别差异的提供了新思 路。但是,在婚恋网站上填写择偶启事的可能仅限于 文化水平相对较高、生活在能方便使用互联网并且会 使用互联网的的人群,样本可能存在偏态,其结果也 并不能完全揭示各国择偶者的特点。因此,今后可以 结合报纸或杂志择偶启事等其他方式共同说明择偶 行为的文化和性别差异。 参考文献 (References) 董金权, 姚成(2011). 择偶标准: 二十五年的嬗变(1986~2010)—— 对6612 则征婚广告的内容分析. 中国青年研究, 2期, 73-78. 乐国安, 陈浩, 张彦彦(2005). 进化心理学择 偶心理机制假设的跨 文化检验——以天津、Boston两地征婚启事的内容分析为例. 心 理学报, 4期, 561-568. 乐国安, 张彦彦, 陈浩(2005). 西方有关择偶启事的研究和论争. 心理科学进展, 2期, 248-256. Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evo- lutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1-49. Buss, D. M. (1994). The evolution of desire: Strategies of human mat- ing. New York: Basic Books. Buunk, A. P., Park, J. H., & Dubbs, S. L. (2008). Parent—Offspring conflict in mate preferences. Review of General Psychology, 12, 47- 62. Buunk, A. P., Park, J. H., & Duncan, L. A. (2010). Cultural variation in parental influence on mate choice. Cross-Cultural Research, 44, 23-40. Cameron, C., Oskamp, S., & Sparks, W. (1977). Courtship American style: Newspaper ads. The Family Coordinator, 26, 27-30. Campos, L. S., Otta, E., & Siqueira, J. O. (2002). Sex differences in mate selection strategies: Content analyses and responses to personal advertisements in Brazil. Evolution and Human Behavior, 23, 395- 406. Croll, E. (2006). China’s new consumers: Social development and domestic demand. London: Rouotledge. Cross, S. E., Hardin, E. E., & Swing, B. G. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. Personality and Social Psychology Re- view, 15, 142-179. Dion, K., & Dion, K. (1996). Cultural perspectives on romantic love. Personal Relationships, 3, 5-17. Eastwick, P. W., & Finkel, E. J. (2008). Sex differences in mate pref- erences revisited: Do people know what they initially desire in a ro- mantic partner? Journal of Personality and Social Psychology, 94, 245-264. Finkel, E. J., Eastwick, P. K., K arne y, B. R., Reis, H. T., & Sprecher, S. (2012). Online dating: A critical analysis from the perspective of psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 13, 3-66. Fiore, A. T., Taylor, L. S., Mendelsohn, G. A., & Hearst, M. (2008). Assessing attractiveness in online dating profiles. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 797-806. Geertz, C. (1975). On the Nature of anthropological understanding. American Scientist, 63, 47-53. Gibbs, J. L., Ellison, N. B., & Heino, R. D. (2006). Self-presentation in online personals the role of anticipated future interaction, self-dis- closure, and perceived success in online dating. Communication Re- search, 33, 152-177. Greene, K., Derlega, V. L., & Mathews, A. (2006). Self-disclosure in personal relationships. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds.), Cam- bridge handbook of personal relationships (pp. 1268-1328). Cam- bridge: Cambridge University Press. Gonzales, M., & Meyers, S. (1993). “Your mother would like me”: Self-presentation in the personal ads of heterosexual and homosex- ual men and women. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 131-142. Grossmann, I., & Varnum, M. E. (2010). Social class, culture, and cognition. Social Psychological and Personality Science, published online 23 August 2010. Hall, E., & Hall, M. (1990). Understanding cultural differences. Yar- mouth, ME: Intercultural Press. Hitsch, G. J., Hortacsu, A., & Ariely, D. (2006). What makes you click? Mate preferences and matching outcomes in online dating. Unpub- lished manuscript, University of Chicago Graduate School of Busi- ness. Kale, S. H., & Spence, M. T. (2009). A trination analysis of social exchange relationships in e-dating (Eds). Gender and Social Com- puting: Interactions, Differences and Relationships (pp. 314-328). Information Science Reference. Kitayama, S., Park, H., & Sevince, A. T. (2009). A cultural task analy- sis of implicit independence: Comparing North America, Western Europe, and East Asia. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 236-255. Kitayama, S., & Uskul, A. K. (2011). Culture, mind, and the brain: Current evidence and future directions. Annual Review of Psychol- ogy, 62, 419-450. Kline, S. L., & Zhang, S. (2009). The role of relational communication characteristics and filial piety in mate preferences: Cross-cultural comparisons of Chinese and US college students. Journal of Com- parative Family Studies, 40, 325-350. Kowalski, R. M. & Leary, M. R. (1990). Strategic self-presentation and the avoidance of aversive events: Antecedents and consequences of self-enhancement and self-depreciation. Journal of experimental so- cial psychology, 26, 322-336. Kurzban, R., & Weeden, J. (2005). Hurrydate: Mate preferences in action. Evolution and Human Behavior, 26, 227-244. Lenton, A. P., & Francesconi, M. (2010). How humans cognitively manage an abundance of mates. Psychological Science, 21, 528- 533. Li, N. P., & Kenrick, D. T. (2006). Sex similarities and differences in preferences for short-term mates: What, whether, and why. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 468-489. Li, N. P., Valentine, K. A., & Patel, L. (2010). Mate preferences in the US and Singapore: A cross-cultural test of the mate preference prior- ity model. Personality and Individual Differences, 48, 1-4. Lun, J., Mesquita, B., & Smith, B. (2011). Self- and other-presenta-  浪漫关系与自我 Copyright © 2013 Hanspub 255 tional styles in the Southern and Northern United States: An analysis of personal ads. European Journal of Social Psychology, 41, 435- 445. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implica- tion for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. Oyserman, D., Coon, H. M., & Markus, K. (2002). Rethinking Indi- vidualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3-72. Rao, A., Schmidt, S. M., & Murray, L. H. (1995). Upward impression management: Goals, influence strategies, and consequences. Human Relations, 48, 147-167. Sampson, E. E. (1988). The debate on individualism: Indigenous psy- chologies of the individual and their role in personal and societal functioning. American Psychologist, 43, 15-22. Sampson, E. E. (1989). The challenge of social change for psychology: Globalization and psychology’s theory of the person. American Psychologist, 44, 914-921. Schaefer, L. J. (2003). Looking for love, online or on paper. The New York Times, A31. Sedikides, C., Oliver, M. B., & Campbell, W. K. (1994). Perceived benefits and costs of romantic relationships for women and men: Implications for exchange the o r y. Personal Relationships, 1, 5-21. Sev’er, A. (1990). Mate selection patterns of men and women in per- sonal advertisements: New bottle, old wine. Atlantis: A Women’s Studies Journal, 15, 70-76. Shweder, R. A., & LeVine, R. A. (1984). Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. Cambridge: Cambridge University Press Strassberg, D. S., & Holty, S. (2003). An experimental study of wom- en’s onlin e personal ads. Archives of Sexual Behavior, 32, 253-260. Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In: B Campbell (Ed.), Sexual Selection and the Descent of Man. Chicago: Aldine Publishing Company. Ye, J. L. (2006). Seeking love online: A cross-cultural examination of personal advertisements on American and Chinese dating websites. Global Media Journal, 5. Zhou, S., & Zhu, H. (2004). Perception of romanticism and the ideal spouse among Chinese youth. Asian Journal of Communication, 14, 22-37. |