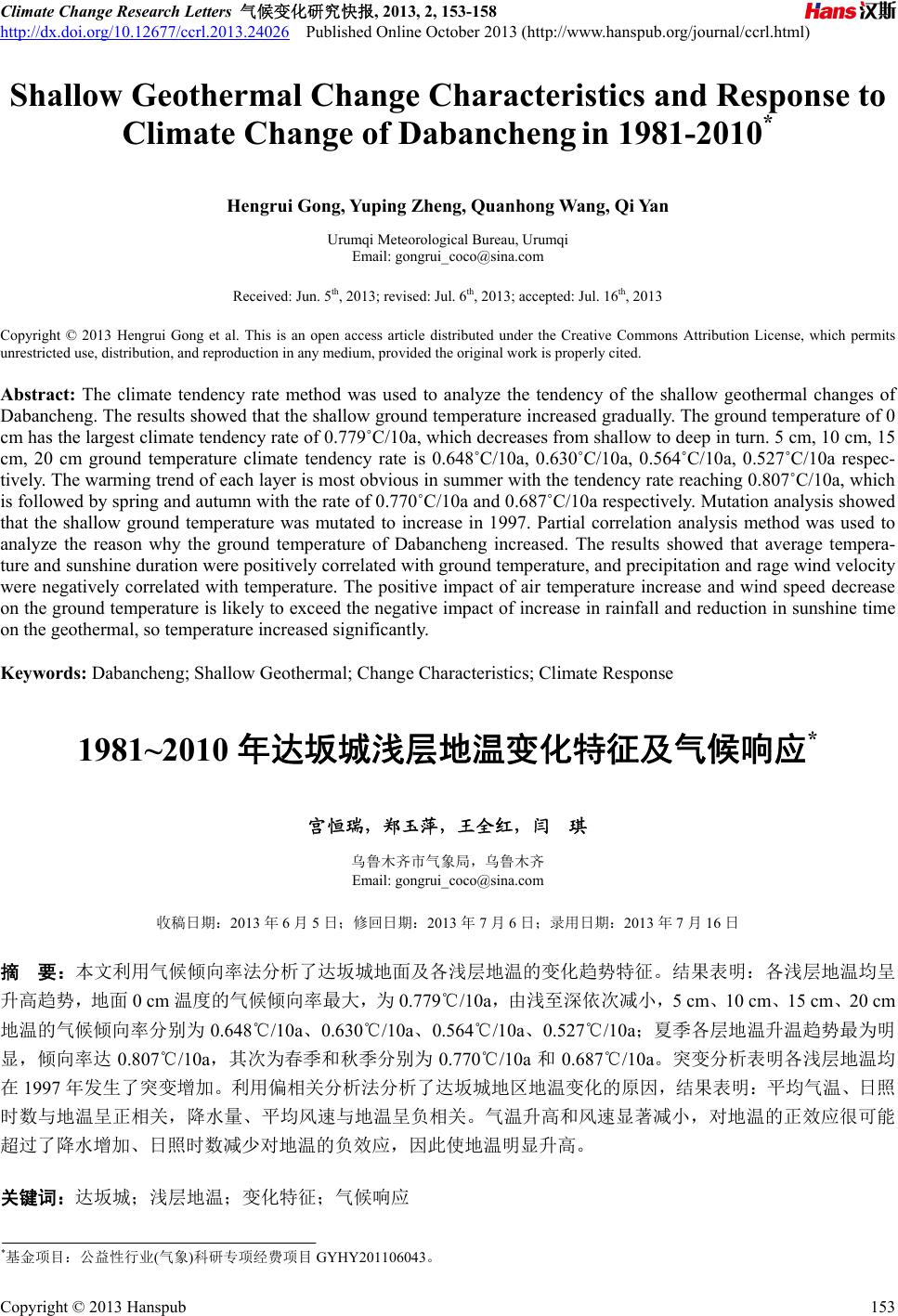

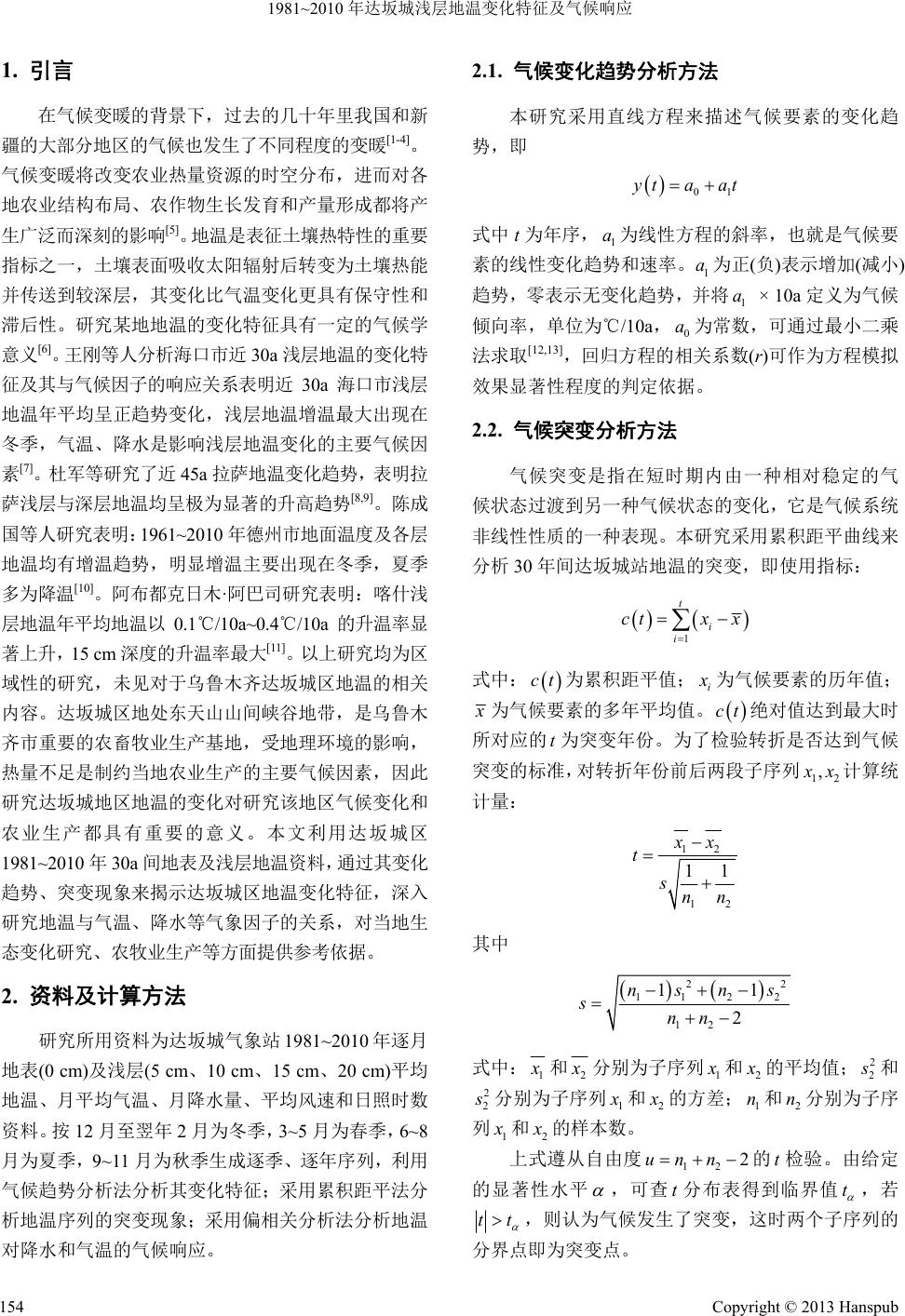

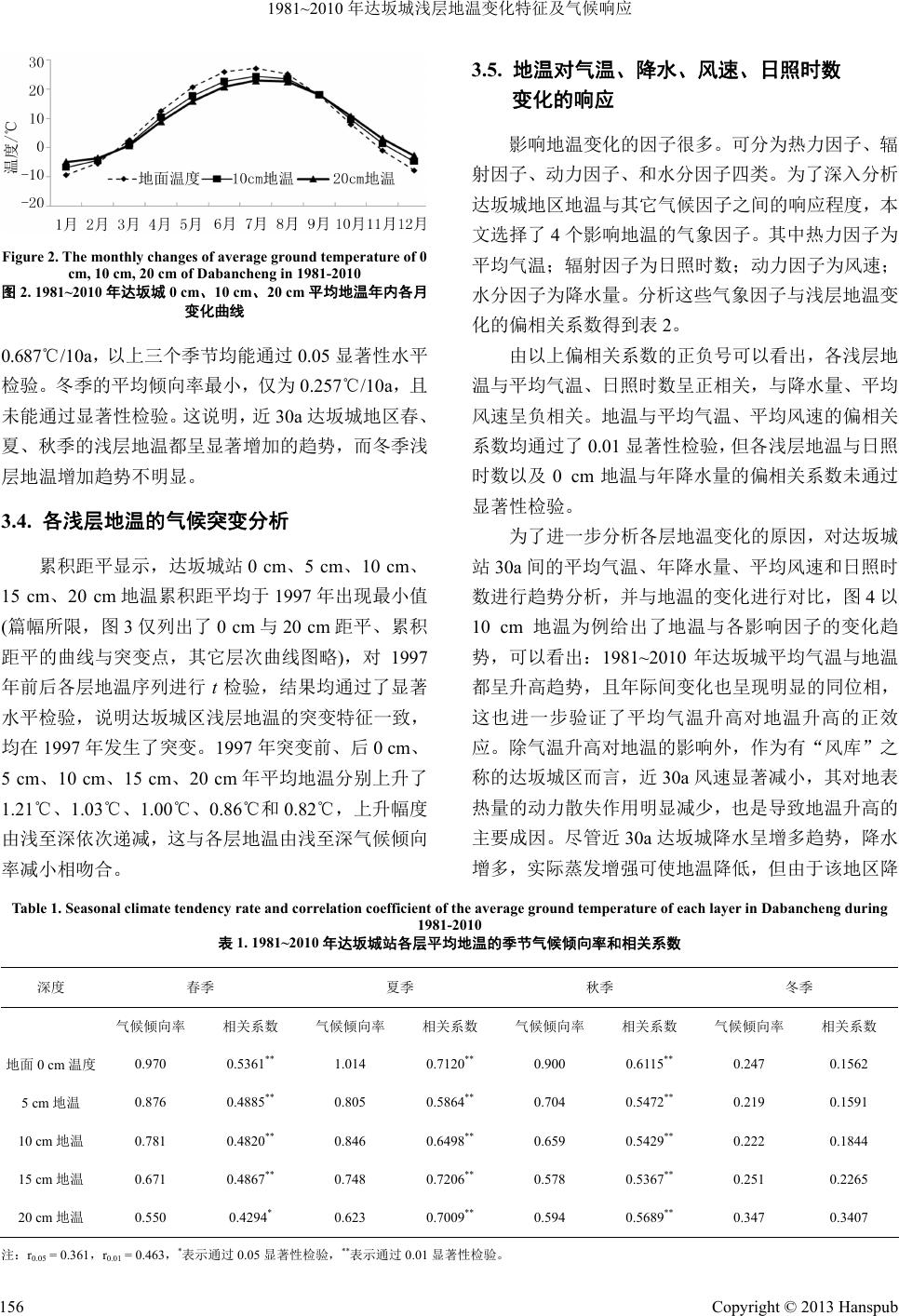

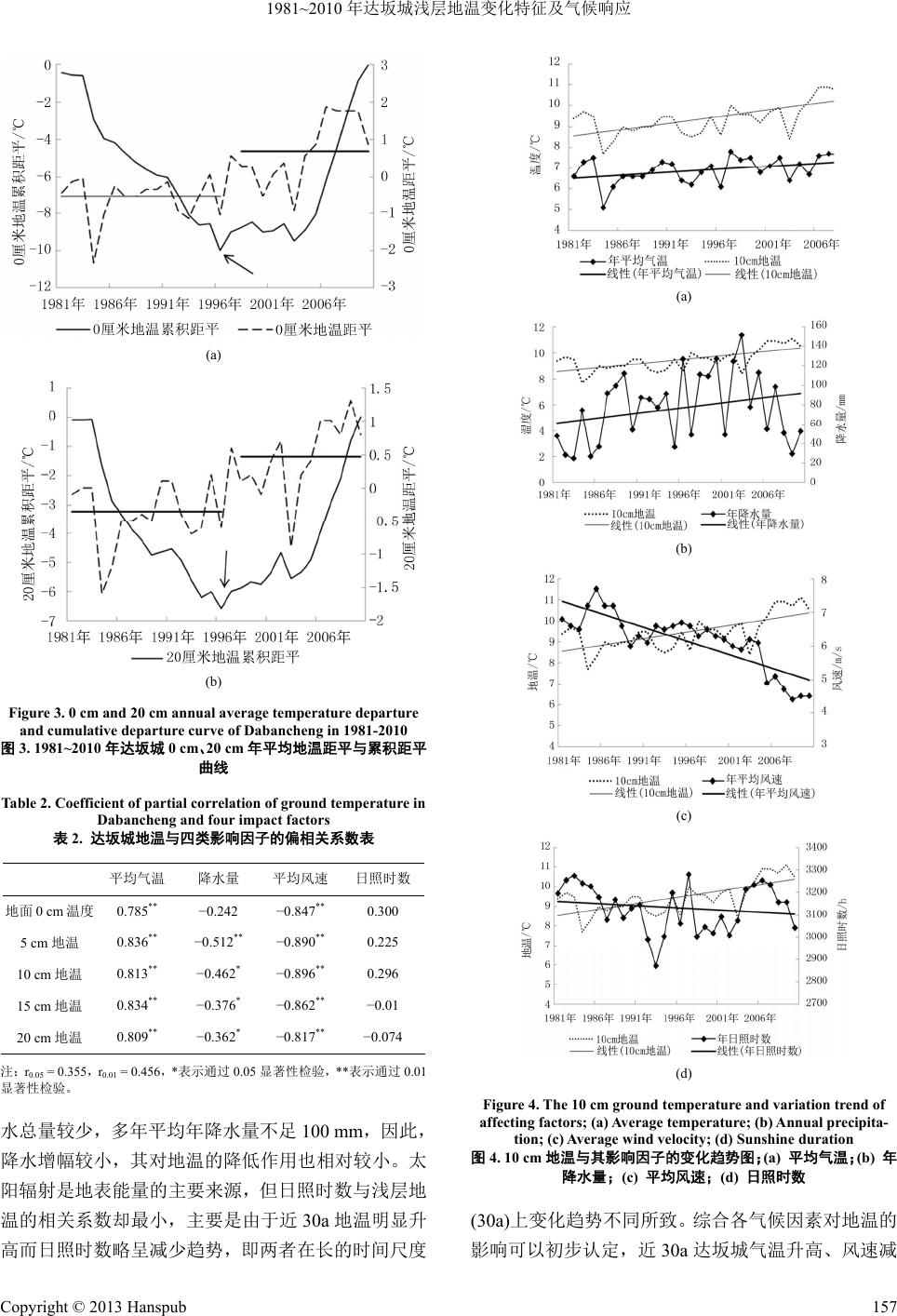

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2013, 2, 153-158 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2013.24026 Published Online October 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl.html) Shallow Geothermal Change Characteristics and Response to Climate Change of Dabancheng in 1981-2010* Hengrui Gong, Yuping Zheng, Quanhong Wang, Qi Yan Urumqi Meteorological Bureau, Urumqi Email: gongrui_coco@sina.com Received: Jun. 5th, 2013; revised: Jul. 6th, 2013; accepted: Jul. 16th, 2013 Copyright © 2013 Hengrui Gong et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: The climate tendency rate method was used to analyze the tendency of the shallow geothermal changes of Dabancheng. The results showed that the shallow ground temperature increased gradually. The ground temperature of 0 cm has the largest climate tendency rate of 0.779˚C/10a, which decreases from shallow to deep in turn. 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm ground temperature climate tendency rate is 0.648˚C/10a, 0.630˚C/10a, 0.564˚C/10a, 0.527˚C/10a respec- tively. The warming trend of each layer is most obvious in summer with the tendency rate reaching 0.807˚C/10a, which is followed by spring and autumn with the rate of 0.770˚C/10a and 0.687˚C/10a respectively. Mutation analysis showed that the shallow ground temperature was mutated to increase in 1997. Partial correlation analysis method was used to analyze the reason why the ground temperature of Dabancheng increased. The results showed that average tempera- ture and sunshine duration were positively correlated with ground temperature, and precipitation and rage wind velocity were negatively correlated with temperature. The positive impact of air temperature increase and wind speed decrease on the ground temperature is likely to exceed the negative impact of increase in rainfall and reduction in sunshine time on the geothermal, so temperature increased significantly. Keywords: Dabancheng; Shallow Geothermal; Change Characteristics; Climate Response 1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应* 宫恒瑞,郑玉萍,王全红,闫 琪 乌鲁木齐市气象局,乌鲁木齐 Email: gongrui_coco@sina.com 收稿日期:2013 年6月5日;修回日期:2013 年7月6日;录用日期:2013 年7月16 日 摘 要:本文利用气候倾向率法分析了达坂城地面及各浅层地温的变化趋势特征。结果表明:各浅层地温均呈 升高趋势,地面0 cm 温度的气候倾向率最大,为0.779℃/10a,由浅至深依次减小,5 cm、10 cm、15 cm、20 cm 地温的气候倾向率分别为 0.648℃/10a、0.630℃/10a、0.564℃/10a、0.527℃/10a;夏季各层地温升温趋势最为明 显,倾向率达 0.807℃/10a,其次为春季和秋季分别为 0.770℃/10a 和0.687℃/10a。突变分析表明各浅层地温均 在1997 年发生了突变增加。利用偏相关分析法分析了达坂城地区地温变化的原因,结果表明:平均气温、日照 时数与地温呈正相关,降水量、平均风速与地温呈负相关。气温升高和风速显著减小,对地温的正效应很可能 超过了降水增加、日照时数减少对地温的负效应,因此使地温明显升高。 关键词:达坂城;浅层地温;变化特征;气候响应 *基金项目:公益性行业(气象)科研专项经费项目 GYHY201106043。 Copyright © 2013 Hanspub 153  1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应 Copyright © 2013 Hanspub 154 1. 引言 2.1. 气候变化趋势分析方法 在气候变暖的背景下,过去的几十年里我国和新 疆的大部分地区的气候也发生了不同程度的变暖[1-4]。 气候变暖将改变农业热量资源的时空分布,进而对各 地农业结构布局、农作物生长发育和产量形成都将产 生广泛而深刻的影响[5]。地温是表征土壤热特性的重要 指标之一,土壤表面吸收太阳辐射后转变为土壤热能 并传送到较深层,其变化比气温变化更具有保守性和 滞后性。研究某地地温的变化特征具有一定的气候学 意义[6]。王刚等人分析海口市近 30a 浅层地温的变化特 征及其与气候因子的响应关系表明近 30a 海口市浅层 地温年平均呈正趋势变化,浅层地温增温最大出现在 冬季,气温、降水是影响浅层地温变化的主要气候因 素[7]。杜军等研究了近 45a拉萨地温变化趋势,表明拉 萨浅层与深层地温均呈极为显著的升高趋势[8,9]。陈成 国等人研究表明:1961~2010 年德州市地面温度及各层 地温均有增温趋势,明显增温主要出现在冬季,夏季 多为降温[10]。阿布都克日木·阿巴司研究表明:喀什浅 层地温年平均地温以 0.1℃/10a~0.4℃/10a 的升温率显 著上升,15 cm深度的升温率最大[11]。以上研究均为区 域性的研究,未见对于乌鲁木齐达坂城区地温的相关 内容。达坂城区地处东天山山间峡谷地带,是乌鲁木 齐市重要的农畜牧业生产基地,受地理环境的影响, 热量不足是制约当地农业生产的主要气候因素,因此 研究达坂城地区地温的变化对研究该地区气候变化和 农业生产都具有重要的意义。本文利用达坂城区 1981~2010 年30a 间地表及浅层地温资料,通过 其变化 趋势、突变现象来揭示达坂城区地温变化特征,深入 研究地温与气温、降水等气象因子的关系,对当地生 态变化研究、农牧业生产等方面提供 参考依据。 本研究采用直线方程来描述气候要素的变化趋 势,即 01 y taat 式中 t为年序, 为线性方程的斜率,也就是气候要 素的线性变化趋势和速率。 为正(负)表示增加(减小) 趋势,零表示无变化趋势,并将 × 10a定义为气候 倾向率,单位为℃/10a, 为常数,可通过最小二乘 法求取[12,13],回归方程的相关系数(r)可作为方程模拟 效果显著性程度的判定依据。 1 a 1 a 1 a 0 a 2.2. 气候突变分析方法 气候突变是指在短时期内由一种相对稳定的气 候状态过渡到另一种气候状态的变化,它是气候系统 非线性性质的一种表现。本研究采用累积距平曲线来 分析 30 年间达坂城站地温的突变,即使用指标: 1 t i i ctx x 式中: ct为累积距平值; i x 为气候要素的历年值; x 为气候要素的多年平均值。 绝对值达到最大时 所对应的 为突变年份。为了检验转折是否达到气 候 突变的标准,对转折年份前后两段子序列 ct t 12 , x x计算统 计量: 12 12 11 x x t snn 其中 22 112 2 12 11 2 nsns snn 2. 资料及计算方法 研究所用资料为达坂城气象站 1981~2010 年逐月 地表(0 cm)及浅层(5 cm、10 cm、15 cm、20 cm)平均 地温、月平均气温、月降水量、平均风速和日照时数 资料。按 12 月至翌年 2月为冬季,3~5 月为春季,6~8 月为夏季,9~11 月为秋季生成逐季、逐年序列,利用 气候趋势分析法分析其变化特征;采用累积距平法分 析地温序列的突变现象;采用偏相关分析法分析地温 对降水和气温的气候响应。 式中: 1 x 和2 x 分别为子序列 1 x 和2 x 的平均值; 2 2 s 和 2 2 s 分别为子序列 1 x 和2 x 的方差; 和分别为子序 列 1 n2 n 1 x 和2 x 的样本数。 上式遵从自由度 12 2unn 的t检验。由给定 的显著性水平 ,可查 t分布表得到临界值 t ,若 tt ,则认为气候发生了突变,这时两个子序列的 分界点即为突变点。  1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应 2.3. 偏相关分析法 偏相关系数是在对其它变量的影响进行控制的 条件下,衡量多个变量中某两个变量之间的线性相关 程度的指标,用偏相关系数来描述两个变量之间的内 在线性联系会更合理、更可靠[14]。本研究基于SPSS 软件,分别计算达坂城站地面及浅层地温与气温、降 水、风速、日照时数等因素的偏相关系数,以此来分 析达坂城地温对气候的响应,以及影响地温变化的主 要气候因子。 3. 结果与分析 3.1. 浅层地温的年际变化 图1为1981~2010 年达坂城站逐年地面(0 cm)、5 cm、10 cm、15 cm、20 cm地温年际变化曲线,从地 温的年际曲线可以看出:达坂城从地面 0 cm至20 cm 深度各层地温的走势非常一致,都呈波动性升高的趋 势。从趋势线方程可得:地面0 cm温度的气候倾向 率为 0.779℃/10a,5 cm、10 cm、15 cm、20 cm地温 的气候倾向率分别为 0.648 ℃/10a、0.630 ℃/10a、 0.564℃/10a、0.527℃/10a,且 t检验均达到0.01 显著 性水平。从气候倾向率的数值可见,地表0 cm地温 在30a 间升温最为明显,5~20 cm各层地温升高幅度 随深度依次减小。 3.2. 浅层地温的年内变化趋势 图2为1981~2010 达坂城站地面 0 cm、10 cm、 20 cm年平均地温年内各月变化曲线 。可 以看出, 3 个层次的地温变化趋势都是夏季最高,冬季最低。各 层月平均地温最高出现在7月份,最低出现在 1月份。 春夏季(3 至8月)平均地温随深度增加而降低,表明热 量由浅层向深层传递,是积蓄能量的过程;秋冬季(9 月至翌年 2月)平均地温随深度增加而升高,表明热量 由深层向浅层传递,是释放能量的过程。 3.3. 浅层地温的四季变化趋势 由表 1可看出:1981~2010 年达坂城区春、夏、 秋、冬季不同层次地温变化趋势与年平均地温的变化 趋势一致,均呈升高趋势,但其变化速率不尽相同。 夏季各层地温升温趋势最为明显,平均倾向率达 0.807℃/10a,其次为春季和秋季分别为0.770℃/10a 和 (a) (b) (c) (d) (e) Figure 1. The annual changes of the ground temperature of Da- bancheng in 1981-2010; (a) 0 cm; (b) 5 cm; (c) 10 cm; (d) 15 cm; (e) 20 cm 图1. 1981~2010年达坂城地面温度年际变化曲线;(a) 0 cm;(b) 5 cm;(c) 10 cm;(d) 15 cm;(e) 20 cm Copyright © 2013 Hanspub 155  1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应 Copyright © 2013 Hanspub 156 3.5. 地温对气温、降水、风速、日照时数 变化的响应 影响地温变化的因子很多。可分为热力因子、辐 射因子、动力因子、和水分因子四类。为了深入分析 达坂城地区地温与其它气候因子之间的响应程度,本 文选择了 4个影响地温的气象因子。其中热力因子为 平均气温;辐射因子为日照时数;动力因子为风速; 水分因子为降水量。分析这些气象因子与浅层地温变 化的偏相关系数得到表2。 Figure 2. The monthly changes of average ground temperature of 0 cm, 10 cm, 20 cm of Dabancheng in 1981-2010 图2. 1981~2010年达坂城 0 cm、10 cm、20 cm平均地温年内各月 变化曲线 0.687℃/10a,以上三个季节均能通过0.05显著性水平 检验。冬季的平均倾向率最小,仅为 0.257℃/10 a,且 未能通过显著性检验。这说明,近 30a 达坂城地区春、 夏、秋季的浅层地温都呈显著增加的趋势,而冬季浅 层地温增加趋势不明显。 由以上偏相关系数的正负号可以看出,各浅层地 温与平均气温、日照时数呈正相关,与降水量、平均 风速呈负相关。地温与平均气温、平均风速的偏相关 系数均通过了0.01 显著性检验,但各浅层地温与日照 时数以及0 cm地温与年降水量的偏相关系数未通过 显著性检验。 3.4. 各浅层地温的气候突变分析 为了进一步分析各层地温变化的原因,对达坂城 站30a 间的平均气温、年降水量、平均风速和日照时 数进行趋势分析,并与地温的变化进行对比,图 4以 10 cm地温为例给出了地温与各影响因子的变化趋 势,可以看出:1981~2010 年达坂城平均气温与地温 都呈升高趋势,且年际间变化也呈现明显的同位相, 这也进一步验证了平均气温升高对地温升高的正效 应。除气温升高对地温的影响外,作为有“风库”之 称的达坂城区而言,近30a 风速显著减小,其对地表 热量的动力散失作用明显减少,也是导致地温升高的 主要成因。尽管近30a 达坂城降水呈增多趋势,降水 增多,实际蒸发增强可使地温降低,但由于该地区降 累积距平显示,达坂城站 0 cm、5 cm、10 cm、 15 cm、20 cm地温累积距平均于 1997 年出现最小值 (篇幅所限,图 3仅列出了 0 cm与20 cm距平、累积 距平的曲线与突变点,其它层次曲线图略),对 1997 年前后各层地温序列进行t检验,结果均通过了显著 水平检验,说明达坂城区浅层地温的突变特征一致, 均在 1997 年发生了突变。1997年突变前、后 0 cm、 5 cm、10 cm、15 cm、20 cm年平均地温分别上升了 1.21℃、1.03℃、1.00℃、0.86℃和 0.82℃,上升幅度 由浅至深依次递减,这与各层地温由浅至深气候倾向 率减小相吻合。 Table 1. Seasonal climate tendency rate and correlation coefficient of the average ground temperature of each layer in Dabancheng during 1981-2010 表1. 1981~2010年达坂城站各层平均地温的季节气候倾向率和相关系数 深度 春季 夏季 秋季 冬季 气候倾向率 相关系数 气候倾向率 相关系数 气候倾向率 相关系数 气候倾向率 相关系数 地面 0 cm温度 0.970 0.5361** 1.014 0.7120** 0.900 0.6115** 0.247 0.1562 5 cm地温 0.876 0.4885** 0.805 0.5864** 0.704 0.5472** 0.219 0.1591 10 cm地温 0.781 0.4820** 0.846 0.6498** 0.659 0.5429** 0.222 0.1844 15 cm地温 0.671 0.4867** 0.748 0.7206** 0.578 0.5367** 0.251 0.2265 20 cm地温 0.550 0.4294* 0.623 0.7009** 0.594 0.5689** 0.347 0.3407 注:r0.05 = 0.361,r0.01 = 0.463,*表示通过0.05 显著性检验,**表示通过 0.01显著性检验。  1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应 (a) (b) Figure 3. 0 cm and 20 cm annual average temperature departure and cumulative departure curve of Dabancheng in 1981-2010 图3. 1981~2010年达坂城 0 cm、20 cm年平均地温距平与累积距平 曲线 Table 2. Coefficient of partial correlation of ground temperature in Dabancheng and four impact factors 表2. 达坂城地温与四类影响因子的偏相关系数表 平均气温 降水量 平均风速 日照时数 地面 0 cm温度 0.785** −0.242 −0.847** 0.300 5 cm地温 0.836** −0.512** −0.890** 0.225 10 cm地温 0.813** −0.462* −0.896** 0.296 15 cm地温 0.834** −0.376* −0.862** −0.01 20 cm地温 0.809** −0.362* −0.817** −0.074 注:r0.05 = 0.355,r0.01 = 0.456,*表示通过 0.05显著性检验,**表示通过 0.01 显著性检验。 水总量较少,多年平均年降水量不足100 mm,因此, 降水增幅较小,其对地温的降低作用也相对较小。太 阳辐射是地表能量的主要来源,但日照时数与浅层地 温的相关系数却最小,主要是由于近30a 地温明显升 高而日照时数略呈减少趋势,即两者在长的时间尺度 (a) (b) (c) (d) Figure 4. The 10 cm ground temperature and variation trend of affecting factors; (a ) Av era g e temperature; (b) Annual precipita- tion; (c) Average wind velocity; (d) Sunshine duration 图4. 10 cm地温与其影响因子的变化趋势图;(a) 平均气温;(b) 年 降水量;(c) 平均风速;(d) 日照时数 (30a)上变化趋势不同所致。综合各气候因素对地温的 影响可以初步认定,近30a 达坂城气温升高、风速减 Copyright © 2013 Hanspub 157  1981~2010 年达坂城浅层地温变化特征及气候响应 小使地温升高的作用很可能超过了降水增加、日照时 数减少使地温降低的作用是致使地温明显升高的根 本原因。 除了以上气象因子对地温的影响之外,土壤性 状、下垫面状况及其它的气象因子都会影响地温的变 化,由于资料所限,未能进行相关分析,今后可进一 步进行研究。 4. 结论与讨论 1) 地表0 cm地温在 30a 间升温最为明显,气候 倾向率为0.779℃/10a。5 cm~20 cm各层地温升高幅 度随深度依次减小。 2) 各层次地温的变化趋势一致,夏季最高,冬季 最低。各层月平均地温最高出现在 7月份,最低出现 在1月份。春夏季(3~8 月)平均地温随深度增加而降 低,表明热量由浅层向深层传递,是积蓄能量的过程; 秋冬季(9 月~翌年2月)平均地温随深度增加而升高, 表明热量由深层向浅层传递,是释放能量的过程。 3) 四季中夏季各层地温升温趋势最为明显,倾向 率达 0.807℃/10a,其次为春季和秋季分别为 0.770℃/ 10a 和0.687℃/10a,冬季浅层地温增加趋势不明显。 4) 平均气温、日照时数与地温呈正相关,降水量、 平均风速与地温呈负相关。气温升高和风速显著减小 对地温的正效应很可能超过了降水增加、日照时数减 少对地温的负效应,因此使地温明显升高。 5) 达坂城区是乌鲁木齐市重要的农牧业生产基 地,但热量条件不足是制约当地农业生产的主要气候 因素之一。近30a 达坂城浅层地温与年平均气温均呈 升高趋势,热量资源增加,这对延长作物生长季,提 高作物品种熟级,增加产量都有重要意义;但与此同 时,气候变暖、热量增多将使各种病虫害的繁殖世代 数、越冬基数增多,农田和天然草场、天然林的蒸发 蒸腾量增加,需水量增多,水资源供需矛盾加剧。 参考文献 (References) [1] 丁一汇, 戴晓苏. 中国近百年来的温度变化[J]. 气象, 1994, (12): 19-26. [2] 左洪超, 吕世华, 胡隐樵. 中国近 50 年气温及降水的变化趋 势分析[J]. 高原气象, 2004, 23(2): 238-244. [3] 袁玉江, 何清, 魏文寿等. 天山山区与南、北疆近 40a来的年 温度变化特征比较研究[J]. 中国沙漠, 2003, 23(5): 521-526. [4] 黄玖珺, 师国强, 周雪英等. 车尔臣河流域 1955~2010年气 候变化特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2012, 6(6): 28-33. [5] 杨勇, 邢玉萍, 方雯等. 1961~2010年博乐市热量资源变化特 征[J]. 沙漠与绿洲气象, 2012, 6(4): 32-37. [6] 鹿翠华, 王令轸, 陈连侠. 枣庄深层地温变化特征分析[J]. 现代农业科技, 2009, 12: 284-285. [7] 王刚, 陈统强, 吴文娟. 1981~2010年海口市浅层地温变化特 征分析[J]. 现代农业科技, 2011, 20: 17-22. [8] 杜军, 胡军, 杨勇等. 近45年拉萨深层地温变化趋势分析[J]. 应用气象学报, 2008, 19(1): 96-100. [9] 杜军, 李春, 廖健等. 拉萨近45 年浅层地温的变化特征[J]. 干旱区地理, 2010, 30(6): 826-831. [10] 陈成国, 石慧兰, 王桂兰等. 1961~2010年德州市地温变化特 征[J]. 气象与环境学报, 2012, 28(1): 86-89. [11] 阿布都克日木·阿巴司. 喀什市1961~2007年浅层地温的变化 [J]. 沙漠与绿洲气象, 2008, 2(4): 22-24. [12] 张山清, 普宗朝, 王胜兰. 乌鲁木齐河流域降水量时空变化 特征[J]. 新疆农业大学学报, 2011, 34(1): 66-70. [13] 赵勇, 崔彩霞, 李扬. 新疆天山地区日照时数的气候特征[J]. 干旱区研究, 2011, 28(4): 688-693. [14] 严丽坤. 相关系数与偏相关系数在相关分析中的应用[J]. 云 南财贸学院学报, 2003, 19(13): 78-80. Copyright © 2013 Hanspub 158 |