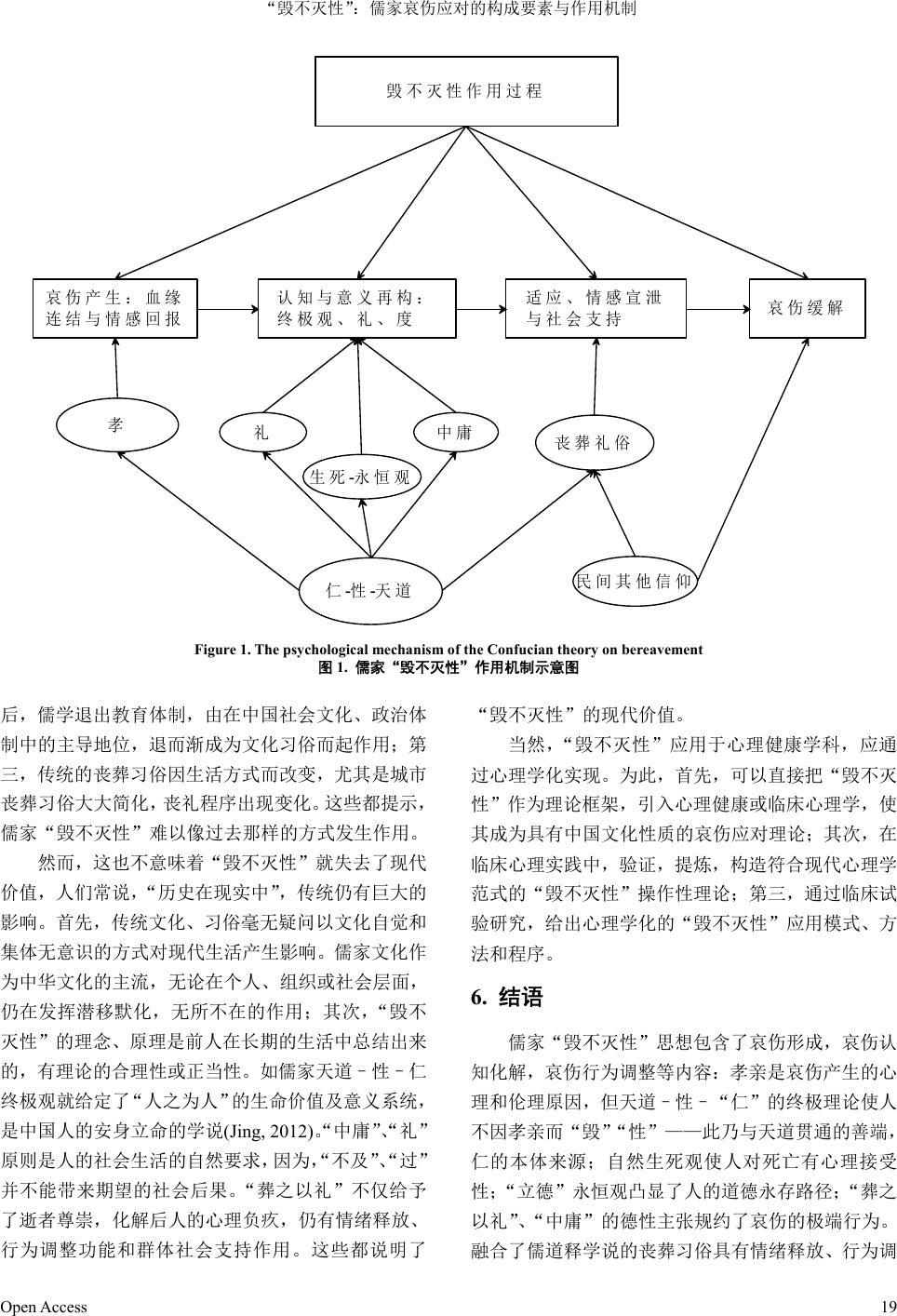

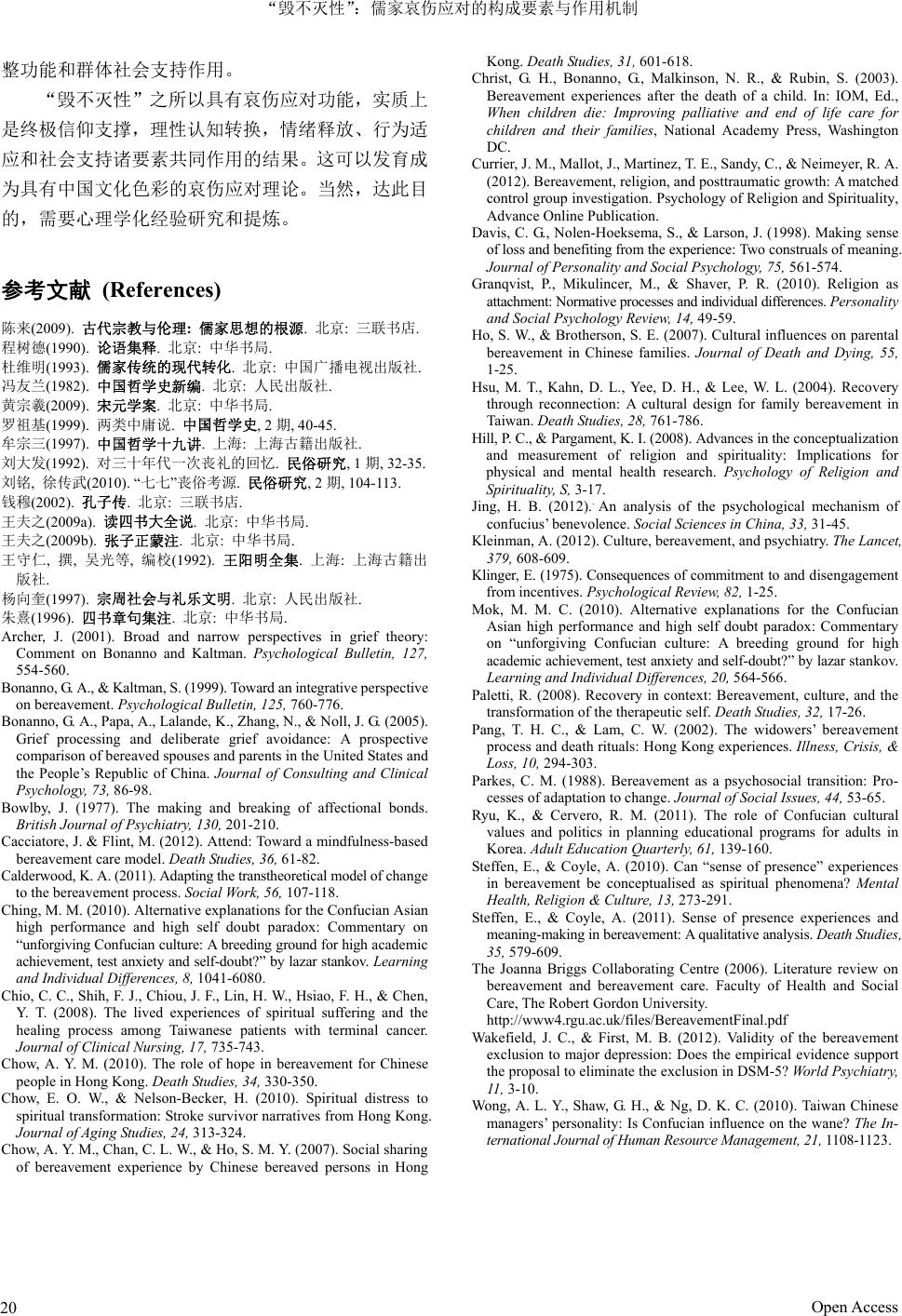

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 12-20 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.36A003 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Discussion of a Confucian Theory on Bereavement* Huaibin Jing School of Government, Center for Chinese Public Administration Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou Email: pusjhb@mail.sysu.edu.cn Received: Aug. 15th, 2013; revised: Sep. 18th, 2013 ; ac cept ed: Sep . 25th, 2013 Copyright © 2013 Huaibin Jing. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which per- mits unrestricted use, distribution, an d reproduction in any me dium, provided the original work is properly cited. Abstract: This article discusses the psychological mechanism of the Confucian theory on bereavement, “Huibumiexing” (the not carrying emaciation to such an extent to affect life) that argues against grieving ex- cessively to the point of hurting the virtual nature in et hical life. Such an argument is based on the theory of Confucian spirituality and the related viewpoints. According to the Confucian principle of Filial Piety, grief is one’s natural ethical reaction. However, it should be expressed in proper ways and to proper extent. Spiritu- ally, Confucianism maintains that human being is formed through the way of Heaven (Tiandao). Man has the responsibility to develop his innate sense of benevolence to the stage of stateliness and kingliness. From the perspective of Confucianism, life and death are as natural as the rise and fall of the moon and sun. Grief should be expressed on the principle of Zhongyong (the golden mean). The funeral ritual custom called “QiQi” (seven seven days), which involves the participation of kin and neighbors, functions as social support and behavior therapy. This bereavement theory in Confucianism, including its explanation of grief, recogni- tion to grief, and cultural behavior therapy, can be adaptively included in clinical psychology to further de- velop Chinese bereavement theory. Keywords: Bereavement; Confucianism; Coping; Spirituality “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制* 景怀斌 中山大学,中国公共管理研究中心/政治与公共事务管理学院,广州 Email: pusjhb@mail.sysu.edu.cn 收稿日期:2013 年8月15 日;修回日期:2013 年9月18 日;录用日期:2013年9月25日 摘 要:面对亲人亡故,儒家持有“毁不灭性”的主张。“毁不灭性”的构成要素包括儒家天道–性 –仁的终极观,以德永存的永恒观,以“礼”侍亲的伦理原则和习俗,中庸的处事原则。这一学说不 仅提供了生命意义–死亡的信念与认知框架,“礼”为中心,亲族–乡亲参与的传统丧葬习俗具有哀 伤心理释放、行为调整和社会支持功能。“毁不灭性”可以引入心理健康科学,经过心理学化后,可 能发育为具有中国文化气质性质现代哀伤应对理论。 关键词:哀伤;儒家思想;应对;终极观 1. 引言 哀伤及其应对是心理学及相关学科的重要研究 领域。哀伤(bereavement)指个体因亲人亡故引起的在 自我认同、情绪、社会关系、宗教、礼仪、与亡故亲 人的关系等方面深刻而痛彻的体验。与哀伤相关的概 念有悲痛(grief),指一个人遭遇被夺去心爱的人或物 *国家社会科学基金资助项目(13FZX004);中山大学 985 三期建设 项目。 Open Access 12  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 时所产生的悲哀、愤怒和罪恶感。哀悼(mourning)指 悲伤的公开表现,与社会、文化和习俗有很大关系。 在诸多领域,死亡(death)、垂死(dying)、悲痛(grief) 及哀伤(bereavement)往往互用,难以给出准确的定义 (Christ et al., 2003, p. 554)。文献回顾表明,哀伤研究 已扩展到诸多领域,如急性住院治疗、癌症、教育与 职业发展、家庭、干预、终极观/文化、社区、老人、 器官捐献、艾滋病、心理健康、理论与研究、创伤等 等(The Joanna Briggs Collaborating Centre, 2006)。 哀伤有突出的文化特征。例如,对于是否应当拟 将哀伤列入 DSM-5,心理健康专家虽然有不同理解, 但基本认为,应作为心理异常的一种(Wakefield & First, 2012)。而人类学家则从文化角度对此进行了批 评——几乎没有哪一个社会、宗教会有 2个月内把哀 伤明显缓解或消除的期望。哀伤作为对生命中重要存 在损失的自然反应,能够带来对生命意义和价值观的 思考,是人类生命的一部分。人类的经验从来不是单 纯的情绪过程,而是充满意义和价值观,其中,文化 是支配性的。所以,哀伤的理解不应仅仅是生理性的, 而应是文化性的(Kleinman, 2012)。就哀伤的深层机理 看,哀伤的体验、反应与人所认定的终极观有密切关 系(Currier, Martinez, Sandy & Neimeyer, 2012)。这些见 解提示,全面理解哀伤,文化视野的分析是必不可少 的。 中西比较看,已发现在哀伤方面存在诸多文化差 异。在哀伤初期,中国人较美国人有较强哀伤和较差 健康,但是 18 个月以后,中国人的痛苦感和自我报 告健康情况要好于美国人(Bonanno et al., 2005)。中国 文化集体性的希望观念对于哀伤有缓解作用(Chow, 2010)。中国人哀伤情绪分享主要在好友、子女的亲密 圈子里进行,这对哀伤缓解有重要作用(Chow, 2007)。 中国父母以“命”对孩子亡故进行合理化解释,帮助 父母度过心理危机(Ho & Brotherson, 200 7)。中 国 文 化 中生者与逝者心理关系的再构建是有文化特性的哀 伤应对方式(Hsu et al., 2007)。 这些参照西方文化,尤其是现代心理学的研究对 于揭示中国人的哀伤文化心理无疑极有价值,但同时 也引发了追问——中国文化、中国人本身如何看待、 应对哀伤的?其理论依据和具体做法是什么?其发 挥作用的心理机理又是什么? 要回答这些问题,显然最好的方式是进入中国文 化脉络或内部,进行探析。 从中国文化内在脉络研究哀伤,不能不以儒家为 重点。因为,一个基本的事实是,儒家思想自西汉成 为中国主流意识形态后,决定了中国社会文化的基本 形态(冯友兰,1982,p. 168)。 儒家在哀伤应对方面的基本思想称为“毁不灭 性”。思考“毁不灭性”的哀伤应对问题,起码应包 含这几个方面: 第一,“毁不灭性”的含义和基本主张是什么? 第二,“毁不灭性”思想的要素 、作用心理机理 是什么? 第三,“毁不灭性”的现代价值如何? 2. “毁不灭性”的基本主张 在儒家思想里,“毁不灭性”指 面对亲人亡逝, 应真切哀痛、悲伤,但节持有度,不因此而伤“性”、 害“礼”。这里的“性”不是一般意义上的事物属性 或生理意义上的“性别”含义,而是儒家心性论之 “性”,即对于世界本体,道德本原,德性何以可能 等等问题的理论界说。 “毁不灭性”虽是儒家关于亲人死亡应对思想的 概括,但不直接见于《论语》。在《论语》中,与“毁 不灭性”接近是孔子的学生子游的话。“子游说:‘丧 致乎哀而止。’”(《论语·子张》)。《论语后录》对此 的解释是:“丧过乎哀,过而亨者也。虽过而亨,是 亦过矣,故曰致乎哀而止。”《四书约旨》指出,“子 游熟于礼文,却说丧致乎哀而止。都可见他矫枉之功, 进德之实”(程树德,1996,p. 1326)。后儒的这些话 都在强调,面对亲人(尤指父母长辈)的丧亡,应当哀 痛、深切表达对亲人的情感,但过度就不合适了。 “毁不灭性”一语直接见于《礼记·丧服四制》: “三日而食,三月而沐,期而练,毁不灭性,不以死 伤生也。丧不过三年,苴衰不补,坟墓不培,祥之日, 鼓素琴,告民有终也,以节制者也。”此段话的意思 是,孝子虽然丧亲哀伤,但三日后也应当进食,三月 后应沐浴,不能因亲人亡故,伤害自己的身体,放弃 道德行为、社会责任。守孝三年后,则可以乐观的方 式,重新开始自己的正常社会生活。 儒家重要的经典《孝经》中的“丧亲章”对为什 么要“毁不灭性”的解释是:“子曰:孝子之丧亲也, 哭不偯,礼无容。言不文,服美不安,闻乐不乐,食 Open Access 13  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 旨不甘,此哀戚之情也。三日而食,教民无以死伤生, 毁不灭性,此圣人之政也。丧不过三年,示民有终也。 为之棺椁衣衾而举之,陈其簠簋而哀戚之;擗踊哭泣, 哀以送之;卜其宅兆,而安厝之;为之宗庙,以鬼享 之;春秋祭祀,以时思之。生事爱敬,死事哀戚,生 民之本尽矣,死生之义备矣,孝子之事亲终矣。”强 调对父母生事以爱敬,死则行以哀戚,以礼敬亡(鬼神、 先人相通),是人的本份,尽自己的人生责任。 对于“毁不灭性”有较完整表述的是儒家“心学” 的创立者,明代大儒王阳明。《传习录》载: 澄在鸿胪寺仓居,忽家信至,言儿病危。澄 心甚郁闷,不能堪。 先生曰:“此时正宜用功,若此时放过,闲 时讲学何用?人正要在此等时磨难。父之爱 子自是至情,然天理亦自有个中和处,过即 是私意。人于此处多认做天理当忧,则一向 忧苦,不知已是‘有所忧患不得其正’。大 抵七情所感,多只是过,少不及者。才过便 非心之本体,必须调停适中始得。就如父母 之丧,人子岂不欲一哭便死,方快于心?然 却曰‘毁不灭性’。非圣人强制之也,天理 本体自有分限,不可过也。人但要识的心体, 自然增减分毫不得。”(王阳明,1992,p. 17) 这段话的背景是,王阳明的学生陆澄因为孩子病 危,出现了“心甚郁闷,不能堪”这样类似今天所讲 的“心理危机”性质的状况。王阳明针对这种情况, 说了上面一段话。这段话除了鼓励学生,“此时正宜 用功,若此时放过,闲时讲学何用”外,还道出了儒 家关于处理亲人亡故的原则。一是强调(亲人)父之爱 子自是至情,是“天理”。因此,亲人的不幸是极大 的不幸;二是,虽然如此,这样的至情“天理”要有 个“度”,并不是越极端越好,而应当是达到“中和 处”,这样的“中和”也是“心之本体”,是“天道”。 用王阳明的话,就是“天理本体自有分限,不可过也”; 三是,王阳明认为,人的情感常常是“多只是过,少 不及者”,这是人的精神反应的规律。因此,人有意 识地对这样的“过”使之“调停适中始得”。 可见,儒家“毁不灭性”的背后有系统的思想结 构。“毁不灭性”是这些思想综合作用的结果。 3. “毁不灭性”的构成要素 “毁不灭性”不是直接说教,而是以儒家深层、 系统的思想为基础的。相关要素包括这几个方面:以 天道–性–仁为核心的终极观,孝、礼、中庸、生死 观、永恒观等。 3.1. “天道–性–仁”终极观 “毁不灭性”的理论基石是儒家的终极观。“终 极观”(spirituality)有不同的界定,现被理解为通过个 体化的神圣化追寻,获得生命存在终极意义的精神现 象,常指非宗教人士的终极观念系统(Hill & Pargament, 2008)。儒家没有西方神学意义上的终极观,但有其系 统化的终极观念学说。此可以概括为天道–性–仁终 极观(Jing, 2012)。 “仁”是儒家的人生终极目标。“儒 家对人类的 贡献,就在他(孔子)对夏商周三代的文化,开始作一 个反省,反省就提出了‘仁’的观念。”(牟宗三,1997, p. 59)“仁”虽为孔子提出,但孔子并未为给出抽象的 界定,而是在不同的语境中具体说“仁”的。宋代大 儒朱熹总结说,“仁者,爱之理,心之德也”(朱熹, 1996,p. 48)。钱穆解释说,“仁即是此心之德,德即 是此心之仁,非有二也。依据此而立心处世,即是道” (钱穆,1983,pp. 90-91)。从心理角度看,“仁”可以 被理解为个体对天道、社会、人生的仁爱本质的价值 认定与自我超越性体悟。“仁”作为儒家的终极观念, 既是人生的最高目标,也是行为的准则,还是诸德发 育之根本与可能的先验基础,更是心灵境界的体现 (Jing, 2012)。 “仁”不是空悬的,而是以“神圣”的“天道”为 本体、本源基础的。在西方文化中,“上帝”以其无限 能力而给人以终极归属感(Granqvist, Mikulincer & Shaver, 2010)。儒家虽然没有西方宗教意义上的“上 帝”,但“仁”是以源自夏商周时期的“天”,演变为 神圣的“天道”为依托的。孔子早年持有西周“有德 有命”的外在天命观,在历经挫折之后逐渐形成“仁” 的终极观,替代了原来“以德配天”的观念(Jing, 2012)。 随着儒家思想的理性化,“天”的主宰意味逐步减少, 而被赋予终极性的“天道”之含义。儒家确立了天地 为本,人为灵秀的天人关系。其中,天地的本质是“道 (理)”,人应本“道”而行。天之道是阴与阳,地之道 Open Access 14  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 是柔与刚,人之道是仁与义。地道基于天道,人道基 于地道。儒家的天道–地道–人道存在本体本源关系。 对此宋代理学家周敦颐(2009,pp. 5-6)有凝练的描述。 既然“天道”如此至高,人何以能够知天道?这 必须给予本体性解释。儒家提出天道、人道均有独特 的“性”,“性”贯通“天道”、“人道”。这一思想在 《中庸》开篇有经典表述——“天命之谓性,率性之 谓道,修道之谓教”。后儒各自解读,发展出互相补 充的“心性”学说。如朱熹、王阳明、王夫之等均有 自己的解释。其中,王阳明的解释简介并有代表性。 “其在于天,谓之命;其赋于人,谓之性。其主于身, 谓之心。心也,性也,命也,一也。通人物,达四海, 塞天地,亘古今,无有乎弗具,无有乎弗同,无有乎 或变者也,是常道也。其应乎感也,则为恻隐,为羞 恶,为辞让,为是非。其见于事也,则为父子之亲, 为君臣之义,为夫妇之别,为长幼之序,为朋友之信。 是恻隐也,羞恶也,辞让也,是非也;是亲也,义也, 序也,别也,信也,一也,皆所谓心也,性也,命也。” (王阳明,1992,p. 254)。儒家认定,源于天道与存于 人心的“性”是贯通“天”、“人”的本体性特征,由 此人能够体悟神圣的“天道”,而天然地具有承担、 责任、利他的道德可能性,从而使道德人生成为必然 与可能。 儒家的这一理念,一方面把人视为自然整体的一 环,受世界存在本质“天道”制约;另一方面,人在 这个关系中又具有主体性,人的特质与责任感亦由此 得以彰显。 如此,才可以理解儒家“毁不灭性”的实质—— “性”实为蕴藏于“心”的“仁”、“道”,而非今天 所说的“性情”含义。 3.2. “孝” “孝”是儒家强调的核心品德之一。“孝”的含 意为“善父母”,有“事亲”和“爱亲”之意。“孝” 行在商代已成为世人推崇的德行。周代的诸礼亦贯穿 着“孝”的原则与精神。这是由那个时代的社会结构 形态决定的,即当时农耕生存方式需要以血缘方式联 合和约束各亲属家庭(陈来,2009)。 在儒家那里,“孝”被认为是诸德的基础。《左 传·文公三年》载,“孝,礼之始也。”《论语·学而》 说:“有子曰:‘其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣; 不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立 而道生。孝弟也者,其为仁之本与!’”。“子曰:‘弟 子,入则孝,出则弟,谨而信,凡爱众,而亲仁。行 有馀力,则以学文。’”《孝经》载:“子曰:‘夫 孝, 德之本也,教之所由生也。’”儒家甚至认为,“孝” 推演而具有治国的功能。 在“孝”价值取向下,人们对亲人亡故的哀伤反 应自然有极端化反应。在此种情况下,推崇孝的儒家 却以“毁不灭性”来制衡。如《二十四史》《梁书》 本传载:“(贵嫔)及薨,步从丧还宫,至殡,(太子)水 浆不入口,每哭辄恸绝。高祖遣中书舍人顾协宣旨曰: 毁不灭性,圣人之制。《礼》不胜丧比于不孝。”儒家 似乎持有矛盾的观点。其背后的道理是什么呢? 是儒家的生死永恒观、礼和中庸观在作用。 3.3. 生死永恒观 人的生理有限与精神无限–永恒希冀构成了人 存在的本能性紧张,由此而产生的生死、生命价值、 永恒等等问题成为人生终极性问题,是人存在焦虑的 总根源。这也是精神分析、存在主义的逻辑基点,亦 是任何影响力的宗教或人生学说必须给予解释的核 心问题。儒家思想对人生的生死永恒问题有系统的理 解: 首先,儒家承认生死是人之大本。如王阳明说: “学问功夫,于一切声利嗜好俱能脱落殆尽,尚有一 种生死念头毫发挂带,便于全体有未融释处。人于生 死念头,本从生身命根上带来,故不易去。若于此处 见得破,透得过,此心全体方是流行无碍,方是尽性 至命之学。”(王阳明,1992,p. 108)。 其次,儒家认定人欲生恶死。如《荀子·正名》 说,“人之所欲,生甚矣;人之所恶,死甚矣”。承认 人本能是欲生恶死; 第三,儒家认为,生命存在是仁德伦理存在的基 础。《孝经·开宗明义》有著名的话,“身体发肤,受 之父母,不可毁也。”王阳明的学生傅凤,志在养亲 而苦于贫,学文辞,冀以是于升斗之禄。日夜不息, 遂以是得危疾,几不可救。王阳明劝说,“保尔精, 毋绝尔生;正尔情,毋辱尔亲;尽尔职,毋以得失为 尔惕;安尔命,毋以外物戕尔性。斯可以免矣。”(王 Open Access 15  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 阳明,1992,p. 270)。儒家不仅认为“生”是万物的 本性,自然应珍重“生”,同时,还从“孝”方面认 定,人之重生,因为生命是来自于父母,自己是没有 权利随便处置自己的生命权; 第四,对于人人有之的死亡恐惧,儒家以自然之 “道”化解。儒家认为,生死均是自然的过程,生与 死不过是两个阶段而已。人以“道”对之,死亡的恐 惧就化解了。如: “众生必死,死必归土。”(《礼记·祭义》) 昼夜者,死生之道也。知生之道,则知死之 道;尽事人之道,则尽事鬼之道。死生人鬼, 一而二,二而一者也。(朱熹,1996,p. 125 ) 未生则此理气在太虚为天之体性,已生则此 理聚于形中为人之性,死则此理气仍返于太 虚。形有凝释,气不损益,理亦不杂,此所 谓通极于道也。(王夫之,2009b,p. 100) 儒家认为,生死是自然过程,这个过程是“气” 聚与散,是自然而然的事情,同时,对于人的生命存 在,一个人要“由生知死”,参悟人生意义,明白人为 什么活,为什么死。由此,儒家化解了人对死的恐惧。 不仅如此,儒家以“德”为标准的永恒观回答了 人的永恒问题。人之所以恐惧死亡在于死是存在的幻 灭,儒家认为人生有比生死更重要的东西,这就是道、 仁或德,人的道德生命使生命价值永存。如: 孔子曰:“君子疾没世而名不称焉”。(《论 语·卫灵公》) 生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得 兼,舍身而取义者也。(《孟子·告子上》) 大上有立德,其次有立功,其次有立言:虽 久不废,此之谓不朽。(《春秋左传·襄公 二十四年》) 儒家理性地认识到人的生命存在的有限性。对于 这个有限性,儒家不是恐惧,更不是回避,而是以文 化相承的方式来寻求人的存在永恒。这个永恒的实 现,是通过立德、立功、立言来实现。儒家认为,只 有精神的永恒才可以“与天壤共久,与日月长明”, 由此化解了人生命存在有限与精神无限追求的矛盾。 简言之,儒家对于生死的基本主旨为顺生明死, 求德尽力,化解生死恐惧。 3.4. “礼” 对于死本身,儒家强调以“礼”对待。儒家认为, 人的社会存在是以“礼”为基本规则的,人生的一切 行为都要受之制约。对于死亡也有相应的“礼”,如: 孔子曰:“生事之以礼,死葬之以礼,祭之 以礼。”(《论语·为政》) 先王有大事。必有礼以哀之;有大福,必有 礼以乐之;哀乐之分,皆经礼终。(《礼记·乐 记》) 礼者,谨于治生死者也。生,人之始也;死, 人之终也。终始俱善,人道毕矣。故君子敬 始而慎终。终始如一,是君子之道,礼义之 文也。夫厚其生而薄其死,是敬其有知而慢 其无知也,是奸人之道而倍叛之心也。使生 死终始若一,一足以为人愿,是先王之道, 忠臣孝子之极也。(《荀子·礼论》) 面对死亡,儒家以理性的态度,将情感规约在 “礼”所能接受的程度。如当伯鱼母亲死后,伯鱼“期 而犹哭”时,夫子闻之曰:“谁与哭者?”门人曰:“鲤 也。”夫子曰:“嘻!其甚也。”伯鱼闻之,遂除之。(《礼 记·檀弓上》)“其甚也”,指伯鱼的哭已超过了礼制 的规定。曾子对子思述说亲丧哀痛:“水浆不入于口 者七日。”但这种丧亲之痛,不仅不为子思所同情, 相反,子思批评说:“先王之制礼也,过之者,俯而 就之;不至焉者,跂而及之。故君子之执亲之丧也, 水浆不入于口者三日,杖而后能起。”(《礼记·檀弓 上》)。礼制决定着“丧不虑居,毁不危身。丧不虑居, 为无庙也。毁不危身,为无后也”(《礼记·檀弓下》)。 可见,礼有制中之作用,即所谓“礼乎礼!夫礼 所以制中也”(《礼记·仲尼燕居》)。礼是制约丧亲 之痛的原则。 3.5. “中庸” 中庸是儒家推崇的至德。《论语·雍也》:“中庸 之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”《中庸》更是说, “极高明而道中庸”,可见其至高和至难。 然而,后儒对于“中庸”的理解却不尽相同。朱 熹注释说:“中者,不偏不倚、无过不及之名。庸, Open Access 16  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 平常也。”子程子曰:“不偏之谓中,不易之谓庸。中 者,天下之正道。庸者,天下之定理。”并提高到哲 学高度,“中庸者,不偏不倚、无过不及而平常之理, 乃天命所当然,精微之极致也。惟君子为能体之,小 人反是”(朱熹,1996,p. 17)。但儒家的另一代表人 物王夫之却说,“若夫庸之为义,在《说文》则云‘庸, 用也’;《尚书》之言庸者,无不与用义同。自朱子以 前,无有将此字作平常解也者。”他认为“中”是体, “庸”是用。他说,“书曰:‘允执厥中。’中,体也; 执中而后用也。子曰:‘君子而时中。’又曰:‘用其 中于民。’中皆体也;时措之喜怒哀乐之闲,而用之 于民者,则用也。”“以实求之:中者体也,庸者用也。” (王夫之,2009a,p. 62)其意思为“中庸”即“用中”。 从中庸形成看,“中”不是不讲原则,而是更有效地 调和各方利益,实现既定的政治、社会目标。“中庸” 也不是静止的、妥协的,而是发展的、进取的;不是 绝对的、强制的、暴力的、权威服从的,而是相对的、 协商的、平和的、民主的;也不应是“过”或“不及”, 而是恰切的,正好的。此即所谓“刚健中正”之度(杨 向奎,1997,p. 408)。 就操作意义上看,用中意义的“中庸”过程是协 调各方面利益的过程,也是困难的过程。如何才能达 到,就不完全是知识性,而是“运用之妙,在乎一心” 的体悟性过程了。如此才可以理解孔子所说,“君子 依乎中庸,遯世不见知而不悔,唯圣者能之。”(《中 庸》。) “中庸”用之于丧事,即为“适度”。这是儒家 “毁不灭性”的一个理论基础。 3.6. 丧葬礼俗 在社会行为层面,以儒家思想为主的丧礼习俗具 有哀伤缓解的功能。在长期历史发展中,民间糅合了 儒家的礼仪及其他信仰义理、风俗,形成了统称为“七 七”丧葬传统习俗。“头七”内有一整套丧葬仪式, 包含停尸、报丧、招魂送魂、做七、吊唁、入殓、丧 服、出丧、哭丧、下葬及其相关仪式(刘大发整理, 1992)。此后,每隔七天为一祭日,祭奠一次,到七七 四十九天为止。七七的源头来自中国传统文化中对七 的数字崇拜和由之而来的儒家的“七虞之礼”,道教 的“七七”奠和佛教的“七七”斋对该丧俗的形成亦 有重要的影响。三者之间相互融会,才形成了具有中 国特色而又影响深远的“七七”丧俗(刘铭,徐传武, 2010)。 4. “毁不灭性”的作用机理 上述“毁不灭性”的相关因素如何共同作用,起 到哀伤应对作用?这需要以现代心理学的角度进行 梳理与概括。 4.1. 哀伤产生 关于哀伤的产生机制,心理学有不同的理解。如 依恋理论(Archer, 1999)、行为控制理论(Klinger, 1975)、认 知 理 论 (Parkes, 1988)等等。儒家思想自然不 是心理学理论,但作为人生哲学,儒家对于哀伤的原 因有自己的解释。在儒家看来,哀伤是人对父母养育 的回报式情感反应。儒家常引用《诗经·小雅·蓼莪》 来说明这个道理。“父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我, 长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德,昊天罔 极!”孔子坚持的三年之丧,并不是基于“理性”学 理,更多的是情感性的坚持。如“子生三年,然后免 于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。予也有三 年之爱于其父母乎!”(《论语·阳货》)。在这段对话 中,孔子在“道理”上并没有说服其学生宰我,而是 以“人生三年,然后免于父母之怀”的理由坚持三年 之丧,并诉诸于情感的“安”来支持其主张。其他的 儒家经典对此更是情感判断式的坚持,如“三年之丧, 人道之至大者也”(《礼记·三年问》)。“凡生于天地 之间者,有血气之属必有和,有知之属莫不爱其 类,……故人之于其亲也莫不爱其类,故人之于其亲 也,至死无穷。”(《荀子·礼论》)。 可见,在儒家看来,人作为社会存在,生命之初 是脆弱的,成长周期是漫长的,唯有通过父母本能性 的亲情奉献保护而成长,作为万物之灵的人,应有伦 理式的回报行为。此外,子女与父母处于长期的心理 互动和适应,强化了情感或依恋理论所说的依恋形 象,亲人丧亡自然会引起强烈的身心反应。 4.2. 哀伤认知 心理学在哀伤应对或心理治疗领域已形成不少理 论。认知压力的理论视野(the cognitive stress perspec- tive),从认知角度,解释亲人亡故造成的心理压力,并 Open Access 17  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 从压力缓解角度消除哀伤;依恋理论(attachment theory) 强调,重新整理哀伤者内在的认知形象和与亲密者的 关系,即不是简单消除原来的关系,而是维持和重新 解释已有关系(Bowlby, 1977);创伤视野(the trauma perspective)认为。亲人亡故严重地动摇了哀伤者关于自 己、他人和社会的观念,恢复的过程是哀伤者重新整 理自己对外界认识的过程(Davis, Nolen-Hoeksema, & Larson, 1998; Bonanno & Kaltman, 1999)。最早研究哀 伤的心理动力学说(psychodynamics)、心理弹性理论 (resilience theory)、家庭系统理论(family systems the- ory)、社会文化理论(sociocultural theories)也从各自己的 角度对哀伤有自己的解释(Paletti, 2008; Calderwood, 2011)。无论何种理论,共同的强调的是,哀伤产生后 的意义再建是重要环节,其中,终极观念具有核心作 用(Steffen & Coyl e, 2011) 。 “毁不灭性”是以儒家终极观为基础的价值观念 认知而发挥作用的。首先,儒家通过孝道伦理,哀戚 表达,真情地表达了对父母回报,化解了人对父母的 歉疚感;其次,儒家的生死观终极观使人对死亡有自 然的观点,使人能够以平和的心态接受亲人的亡故; 第三,源于早期先民的祭祖习俗又使人相信现世与逝 者存在一定程度的精神沟通,保持了生者对亡者依恋 的存在。在中国人的文化中,存在与逝者不同方式的 祭祀一直被视为极为重要的文化传统和习俗,这减弱 了所谓的“分离感”;第四,儒家的礼仪、中庸说规 约了人的行为,过度的哀伤不被提倡。可见,儒家以 天道–性–仁的终极观及其行为原则在中国人的哀 伤应对中起到了认知化解作用。 4.3. 行为调整与社会支持 “毁不灭性”除了提供哀伤认知化解外,还提供 了行为调整和社会支持。集儒释道学理于一体的传统 丧葬习俗是复杂的过程性仪式,背后有哀伤缓解的功 能。传统丧葬礼俗涉及伦理义理–逝者–存者–亲族 –社区诸多因素。丧葬习俗往往由亲族好友组成类似 丧事理事会,其中年长者通晓礼仪而处于主事地位。 丧亲者在此情境中往往不能左右自己行为,他(们)所 能够做的,是在主事者指导下、族人指点下参与各种 仪式,但时他们又是丧葬仪式的物资提供者,丧亲者 既处于悲伤中,又处于被支配地位,还要对整个丧葬 仪式进行物资、资金方面的供应,他们即忙碌,又不 具体处理问题。在整个事件中似乎只有一样可以自 主,即哀伤情绪的尽情释放。这个过程固然无奈,但 有三方面的心理功能:一是对亲人亡故事实的逐步接 受,从否认慢慢转变为接受;二是情绪释放,整个过 程由不断的纪念仪式组成,通过发自内心的或仪式要 求的哭泣、悲伤,把悲伤的情绪释放;三是获得社会 心理支持。在中国传统文化里所谓“红白喜事”是人 生大事,整个社区和不同层级的亲族都要卷入,当事 者在最无助的时候,甚至平时关系并不好的邻居、亲 戚也放弃恩怨,参与进来,这是丧亲者全面的心理支 持和安慰。 综合上述分析,依据哀伤产生、应对的逻辑思路, 儒家“毁不灭性”的哀伤应对缓解作用的机制,可以 概括如图1。 从图 1中可以看出,在儒家看来,“孝”是人应 有的基本道德,“孝”意味着对父母的赡养,对父母 发自内心的敬重与关切。父母亡丧是人生至痛,应痛 切悲伤。但是,“生”为天地之大德,生命的根本价 值在于培育来自天道的向善品性——“性”。“性”在 天为命,在人为性,在理为道,是人之善端,可持敬 涵养而成“仁”,达成内圣外王之最高人生目标(Jing, 2012)。在这个过程中,个体体认感悟生命价值和意义, 承担个人和社会责任。因此,人应哀伤而不能毁“性”。 同时,生死是自然过程,人的永恒不在物质意义的生 命存在,而在于通过立德、立言、立功获得精神永存。 人的行为应合“礼”有度,应中庸为原则,对父母的 哀伤虽然发自真情,但应有节。在社会习俗方面,在 “葬之以礼”的原则下,儒家思想与民间信仰结合, 形成了七七丧礼传统。这是复杂的社会行为过程,当 事人处于被动地位,但获得了亲族和社区的广泛社会 支持,其整个过程具有认知转换、情感释放、社会支 持功能。总之,“毁不灭性”在信念、生命认知,行 为和社会支持诸方面共同作用,起到了哀伤应对的作 用。 5. “毁不灭性”的心理学化 “毁不灭性”在现代社会遇到了多方面的挑战。 首先,社会形态发生了变化,中国社会越来越走向西 方式的现代化社会,发源于中国农耕社会文明的 “毁 不灭性”遇到了社会结构转型挑战;其次,儒家由显 学走向隐形的文化习俗。自近代中国追求教育现代化 Open Access 18  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 Open Access 19 仁-性-天道 孝礼中庸 生死-永恒观 丧葬礼俗 哀伤产生:血缘 连结与情感回报 认知与意义再构: 终极观、礼、度 适应、情感宣泄 与社会支持 民间其他信仰 毁不灭性作用过程 哀伤缓解 Figure 1. The psychological mec h anism of the Confucian theory o n bereavement 图1. 儒家“毁不灭性”作用机制示意图 后,儒学退出教育体制,由在中国社会文化、政治体 制中的主导地位,退而渐成为文化习俗而起作用;第 三,传统的丧葬习俗因生活方式而改变,尤其是城市 丧葬习俗大大简化,丧礼程序出现变化。这些都提示, 儒家“毁不灭性”难以像过去那样的方式发生作用。 然而,这也不意味着“毁不灭性”就失去了现代 价值,人们常说,“历史在现实中”,传统仍有巨大的 影响。首先,传统文化、习俗毫无疑问以文化自觉和 集体无意识的方式对现代生活产生影响。儒家文化作 为中华文化的主流,无论在个人、组织或社会层面, 仍在发挥潜移默化,无所不在的作用;其次,“毁不 灭性”的理念、原理是前人在长期的生活中总结出来 的,有理论的合理性或正当性。如儒家天道–性–仁 终极观就给定了“人之为人”的生命价值及意义系统, 是中国人的安身立命的学说(Jing, 2012)。“中庸”、“礼” 原则是人的社会生活的自然要求,因为,“不及”、“过” 并不能带来期望的社会后果。“葬之以礼”不仅给予 了逝者尊崇,化解后人的心理负疚,仍有情绪释放、 行为调整功能和群体社会支持作用。这些都说明了 “毁不灭性”的现代价值。 当然,“毁不灭性”应用于心理 健康学科,应通 过心理学化实现。为此,首先,可以直接把“毁不灭 性”作为理论框架,引入心理健康或临床心理学,使 其成为具有中国文化性质的哀伤应对理论;其次,在 临床心理实践中,验证,提炼,构造符合现代心理学 范式的“毁不灭性”操作性理论;第三,通过临床试 验研究,给出心理学化的“毁不灭性”应用模式、方 法和程序。 6. 结语 儒家“毁不灭性”思想包含了哀伤形成,哀伤认 知化解,哀伤行为调整等内容:孝亲是哀伤产生的心 理和伦理原因,但天道–性–“仁”的终极理论使人 不因孝亲而“毁”“性”——此乃与天道贯通的善端, 仁的本体来源;自然生死观使人对死亡有心理接受 性;“立德”永恒观凸显了人的道德永存路径;“葬之 以礼”、“中庸”的德性主张规约了哀伤的极端行为。 融合了儒道释学说的丧葬习俗具有情绪释放、行为调  “毁不灭性”:儒家哀伤应对的构成要素与作用机制 整功能和群体社会支持作用。 “毁不灭性”之所以具有哀伤应对功能,实质上 是终极信仰支撑,理性认知转换,情绪释放、行为适 应和社会支持诸要素共同作用的结果。这可以发育成 为具有中国文化色彩的哀伤应对理论。当然,达此目 的,需要心理学化经验研究和提炼。 参考文献 (References) 陈来(2009). 古代宗教与伦理: 儒家思想的根源. 北京: 三联书店. 程树德(1990). 论语集释. 北京: 中华书局. 杜维明(1993). 儒家传统的现代转化. 北京: 中国广播电视出版社. 冯友兰(1982). 中国哲学史新编. 北京: 人民出版社. 黄宗羲(2009). 宋元学案. 北京: 中华书局. 罗祖基(1999). 两类中庸说. 中国哲学史, 2期, 40-45. 牟宗三(1997). 中国哲学十九讲. 上海: 上海古籍出版社. 刘大发(1992). 对三十年代一次丧礼的回忆. 民俗研究, 1期, 32-35. 刘铭, 徐传武(2010). “七七”丧俗考源. 民俗研究, 2期, 104-113. 钱穆(2002). 孔子传. 北京: 三联书店. 王夫之(2009a). 读四书大全说. 北京: 中华书局. 王夫之(2009b). 张子正蒙注. 北京: 中华书局. 王守仁, 撰, 吴光等, 编校(1992). 王阳明全集. 上海: 上海古籍出 版社. 杨向奎(1997). 宗周社会与礼乐文明. 北京: 人民出版社. 朱熹(1996). 四书章句集注. 北京: 中华书局. Archer, J. (2001). Broad and narrow perspectives in grief theory: Comment on Bonanno and Kaltman. Psychological Bulletin, 127, 554-560. Bonanno, G. A., & Kaltman, S. (1999). To ward an integrative perspective on bereavement. Psychological Bulletin, 125, 760-776. Bonanno, G. A., Papa, A., Lalande, K., Zhang, N., & Noll, J. G. (2005). Grief processing and deliberate grief avoidance: A prospective comparison of bereaved spouses and parents in the United States and the People’s Republic of China. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 86-98. Bowlby, J. (1977). The making and breaking of affectional bonds. British Journal of Psychiatry, 130, 201-210. Cacciatore, J. & Flint, M. (2012). Attend: Toward a mindfulness-based bereavement care model. Dea th Studies, 36, 61-82. Calderwood, K. A. (201 1). Adapting the transtheoretical model of change to the bereavement process. Social Work, 56, 107-118. Ching, M. M. (2010). Alternative explanations for the Confucian Asian high performance and high self doubt paradox: Commentary on “unforgiving Confucian culture: A breeding ground for high ac a de mi c achievement, test anxiety and self-doubt?” by lazar stankov. Learning and Individual Dif f erences, 8, 1041-6080. Chio, C. C., Shih, F. J., Chiou, J. F., Lin, H. W., Hsiao, F. H., & Chen, Y. T. (2008). The lived experiences of spiritual suffering and the healing process among Taiwanese patients with terminal cancer. Journal of Clinical Nursing, 17, 73 5-743. Chow, A. Y. M. (2010). The role of hope in bereavement for Chinese people in Hong Kong. Death Studies, 34, 330-350. Chow, E. O. W., & Nelson-Becker, H. (2010). Spiritual distress to spiritual transformation: Stroke survivor narratives from Hong Kong. Journal of Aging Studies, 24, 313-324. Chow, A. Y. M., Chan, C. L. W., & Ho, S. M. Y. (2007). Social sharing of bereavement experience by Chinese bereaved persons in Hong Kong. Death Studies, 31, 601-618. Christ, G. H., Bonanno, G., Malkinson, N. R., & Rubin, S. (2003). Bereavement experiences after the death of a child. In: IOM, Ed., When children die: Improving palliative and end of life care for children and their families, National Academy Press, Washington DC. Currier, J. M., Mallot , J., Mart inez, T. E., Sandy, C., & Neim eyer, R. A. (2012). Bereavement, religion, and posttraumatic growth: A matched control group investigation. Psychology of Religion and Spirituality, Advance Online Publication. Davis, C. G., Nolen-Hoeksema, S., & Larson, J. (1998). Making sense of loss and benefiting from the experience: Two construals of meaning. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 561-574. Granqvist, P., Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2010). Religion as attachment: Normative proce ss es a nd i n di vi dua l di fferences . Personality and Social Psychology Review, 14, 49-59. Ho, S. W., & Brotherson, S. E. (2007). Cultural influences on parental bereavement in Chinese families. Journal of Death and Dying, 55, 1-25. Hsu, M. T., Kahn, D. L., Yee, D. H., & Lee, W. L. (2004). Recovery through reconnection: A cultural design for family bereavement in Taiwan. Death Studies, 28, 761-786. Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2008). Advances in the concep tual ization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. Psychology of Religion and Spirituality, S, 3-17. Jing, H. B. (2012).. An analysis of the psychological mechanism of confucius’ benevolence. Social Sciences in China, 33, 31-45. Kleinman, A. (2012). Cultur e, bereavement, and psychiatry. The Lancet, 379, 608-609. Klinger, E. (1975). Consequences of co mmitment to and dis eng age ment from incentives. Psychological Review, 82, 1-25. Mok, M. M. C. (2010). Alternative explanations for the Confucian Asian high performance and high self doubt paradox: Commentary on “unforgiving Confucian culture: A breeding ground for high academic achievement, test anxiety and self-doubt?” by lazar stankov. Learning and Individual Differences, 20, 564-566. Paletti, R. (2008). Recovery in context: Bereavement, culture, and the transformation of the therap eutic self. Death Studies, 32, 17-26. Pang, T. H. C., & Lam, C. W. (2002). The widowers’ bereavement process and death rituals: Hong Kong experiences. Illness, Crisis, & Loss, 10, 294-303. Parkes, C. M. (1988). Bereavement as a psychosocial transition: Pro- cesses of adaptation to change. Journal of Social Issues, 44, 53-65. Ryu, K., & Cervero, R. M. (2011). The role of Confucian cultural values and politics in planning educational programs for adults in Korea. Adult Education Quarterly, 61, 139-160. Steffen, E., & Coyle, A. (2010). Can “sense of presence” experiences in bereavement be conceptualised as spiritual phenomena? Mental Health, Religion & Culture, 13, 273-29 1. Steffen, E., & Coyle, A. (2011). Sense of presence experiences and meaning-making in bereavement: A qualitative analysis. Dea th Studies, 35, 579-609. The Joanna Briggs Collaborating Centre (2006). Literature review on bereavement and bereavement care. Faculty of Health and Social Care, The Robert Gordon University. http://www4.rgu.ac.uk/files/BereavementFinal.pdf Wakefield, J. C., & First, M. B. (2012). Validity of the bereavement exclusion to major depression: Does the empirical evidence support the proposal to eliminate the exclusion in DSM-5? World Psychiatry, 11, 3-10. Wong, A. L. Y., Shaw, G. H., & Ng, D. K. C. (2010). Taiwan Chinese managers’ personality: Is Confucian influence on the wane? The In- ternational Journal of Human Resource Management, 21, 1108-1123. Open Access 20 |