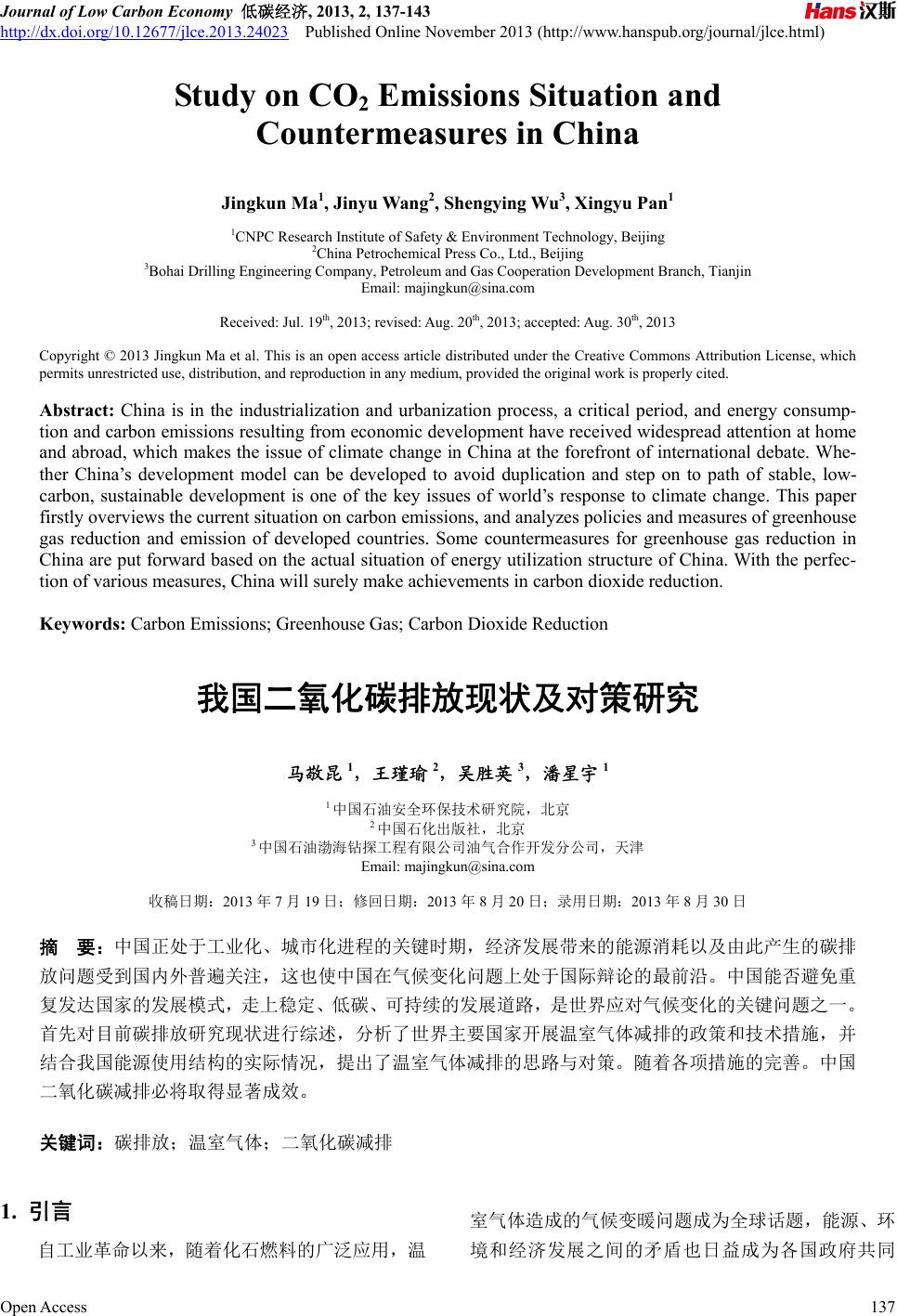

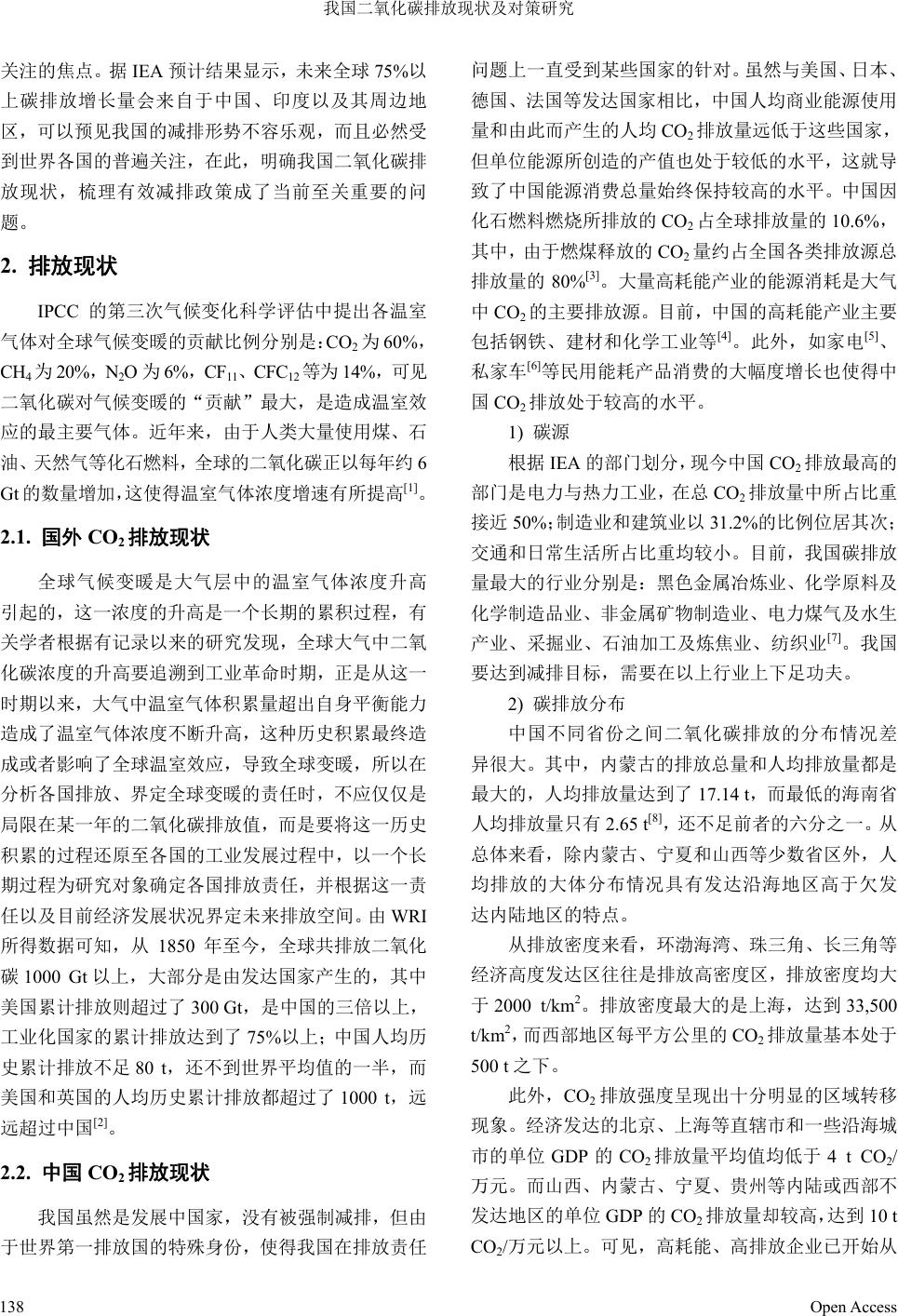

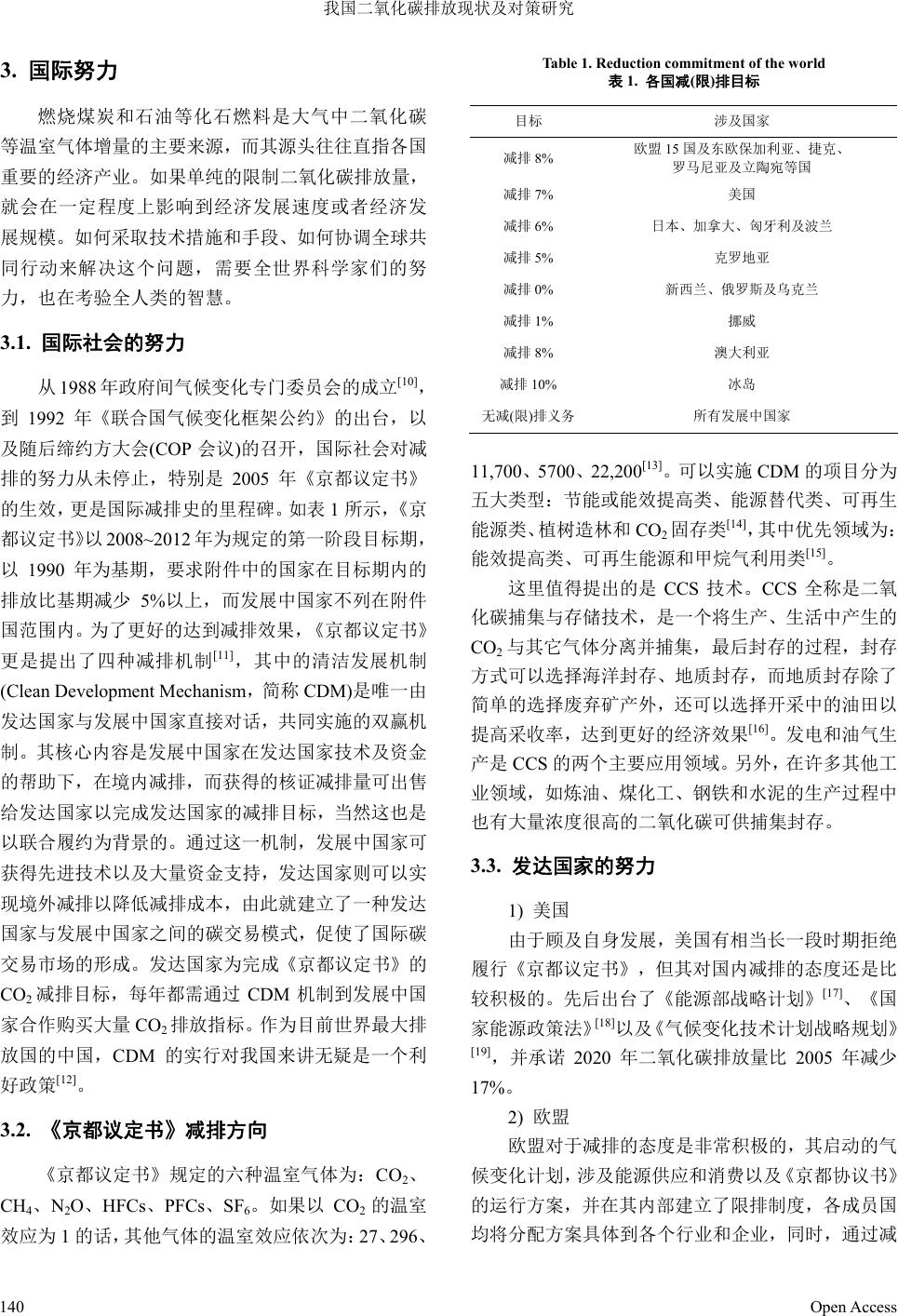

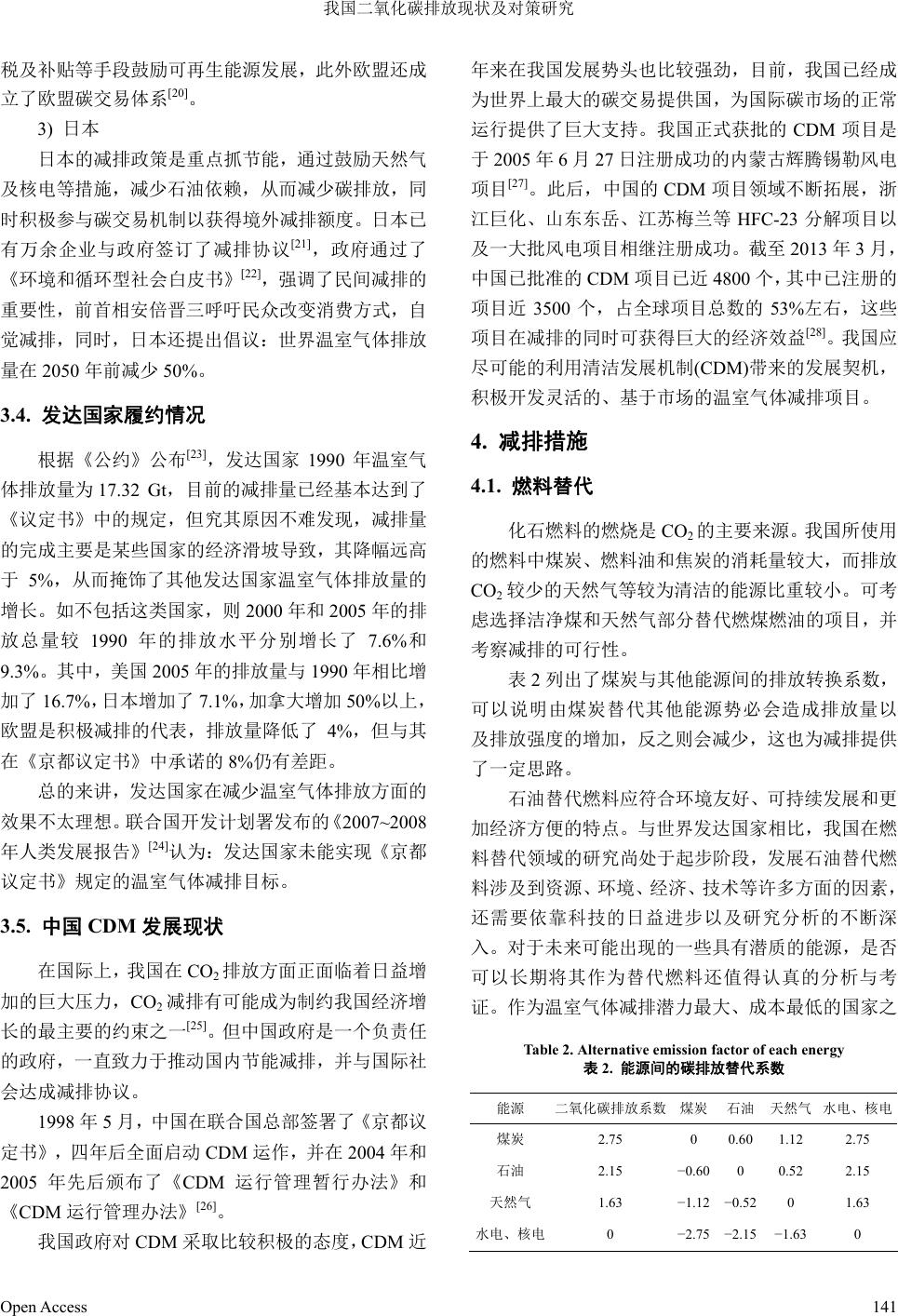

Journal of Low Carbon Economy 低碳经济, 2013, 2, 137-143 http://dx.doi.org/10.12677/jlce.2013.24023 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/jlce.html) Study on CO2 Emissions Situation and Countermeasures in China Jingkun Ma1, Jinyu Wang2, Shengying Wu3, Xingyu Pan1 1CNPC Research Institute of Safety & Environment Technology, Beijing 2China Petrochemical Press Co., Ltd., Beijing 3Bohai Drilling Engineering Company, Petroleum and Gas Cooperation Development Branch, Tianjin Email: majingkun@sina.com Received: Jul. 19th, 2013; revised: Aug. 20th, 2013; accepted: Aug. 30th, 2013 Copyright © 2013 Jingkun Ma et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: China is in the industrialization and urbanization process, a critical period, and energy consump- tion and carbon emissions resulting from economic development have received widespread attention at home and abroad, which makes the issue of climate change in China at the forefront of international debate. Whe- ther China’s development model can be developed to avoid duplication and step on to path of stable, low- carbon, sustainable development is one of the key issues of world’s response to climate change. This paper firstly overviews the current situation on carbon emissions, and analyzes policies and measures of greenhouse gas reduction and emission of developed countries. Some countermeasures for greenhouse gas reduction in China are put forward based on the actual situation of energy utilization structure of China. With the perfec- tion of various measures, China will surely make achievements in carbon dioxide reduction. Keywords: Carbon Emissions; Greenhouse Gas; Carbon Dioxide Reduction 我国二氧化碳排放现状及对策研究 马敬昆 1,王瑾瑜 2,吴胜英 3,潘星宇 1 1中国石油安全环保技术研究院,北京 2中国石化出版社,北京 3中国石油渤海钻探工程有限公司油气合作开发分公司,天津 Email: majingkun@sina.com 收稿日期:2013 年7月19 日;修回日期:2013年8月20日;录用日期:2013 年8月30日 摘 要:中国正处于工业化、城市化进程的关键时期,经济发展带来的能源消耗以及由此产生的碳排 放问题受到国内外普遍关注,这也使中国在气候变化问题上处于国际辩论的最前沿。中国能否避免重 复发达国家的发展模式,走上稳定、低碳、可持续的发展道路,是世界应对气候变化的关键问题之一。 首先对目前碳排放研究现状进行综述,分析了世界主要国家开展温室气体减排的政策和技术措施,并 结合我国能源使用结构的实际情况,提出了温室气体减排的思路与对策。随着各项措施的完善。中国 二氧化碳减排必将取得显著成效。 关键词:碳排放;温室气体;二氧化碳减排 1. 引言 自工业革命以来,随着化石燃料的广泛应用,温 室气体造成的气候变暖问题成为全球话题,能源、环 境和经济发展之间的矛盾也日益成为各国政府共同 Open Access 137  我国二氧化碳排放现状及对策研究 关注的焦点。据IEA 预计结果显示,未来全球 75%以 上碳排放增长量会来自于中国、印度以及其周边地 区,可以预见我国的减排形势不容乐观,而且必然受 到世界各国的普遍关注,在此,明确我国二氧化碳排 放现状,梳理有效减排政策成了当前至关重要的问 题。 2. 排放现状 IPCC 的第三次气候变化科学评估中提出各温室 气体对全球气候变暖的贡献比例分别是:CO2为60%, CH4为20%,N2O为6%,CF11、CFC12 等为 14%,可见 二氧化碳对气候变暖的“贡献”最大,是造成温室效 应的最主要气体。近年来,由于人类大量使用煤、石 油、天然气等化石燃料,全球的二氧化碳正以每年约 6 Gt 的数量增加,这使得温室气体浓度增速有所提高[1]。 2.1. 国外CO2排放现状 全球气候变暖是大气层中的温室气体浓度升高 引起的,这一浓度的升高是一个长期的累积过程,有 关学者根据有记录以来的研究发现,全球大气中二氧 化碳浓度的升高要追溯到工业革命时期,正是从这一 时期以来,大气中温室气体积累量超出自身平衡能力 造成了温室气体浓度不断升高,这种历史积累最终造 成或者影响了全球温室效应,导致全球变暖,所以在 分析各国排放、界定全球变暖的责任时,不应仅仅是 局限在某一年的二氧化碳排放值,而是要将这一历史 积累的过程还原至各国的工业发展过程中,以一个长 期过程为研究对象确定各国排放责任,并根据这一责 任以及目前经济发展状况界定未来排放空间。由 WRI 所得数据可知,从 1850 年至今,全球共排放二氧化 碳1000 Gt以上,大部分是由发达国家产生的,其中 美国累计排放则超过了300 Gt,是中国的三倍以上, 工业化国家的累计排放达到了75 %以上;中国人均历 史累计排放不足80 t,还不到世界平均值的一半,而 美国和英国的人均历史累计排放都超过了1000 t,远 远超过中国[2]。 2.2. 中国 CO2排放现状 我国虽然是发展中国家,没有被强制减排,但由 于世界第一排放国的特殊身份,使得我国在排放责任 问题上一直受到某些国家的针对。虽然与美国、日本、 德国、法国等发达国家相比,中国人均商业能源使用 量和由此而产生的人均CO2排放量远低于这些国家, 但单位能源所创造的产值也处于较低的水平,这就导 致了中国能源消费总量始终保持较高的水平。中国因 化石燃料燃烧所排放的CO2占全球排放量的10.6%, 其中,由于燃煤释放的CO2量约占全国各类排放源总 排放量的 80%[3]。大量高耗能产业的能源消耗是大气 中CO2的主要排放源。目前,中国的高耗能产业主要 包括钢铁、建材和化学工业等[4]。此外,如家电[5]、 私家车[6]等民用能耗产品消费的大幅度增长也使得中 国CO2排放处于较高的水平。 1) 碳源 根据 IEA 的部门划分,现今中国CO2排放最高的 部门是电力与热力工业,在总CO 2排放量中所占比重 接近 50%;制造业和建筑业以31.2%的比例位居其次; 交通和日常生活所占比重均较小。目前,我国碳排放 量最大的行业分别是:黑色金属冶炼业、化学原料及 化学制造品业、非金属矿物制造业、电力煤气及水生 产业、采掘业、石油加工及炼焦业、纺织业[7]。我国 要达到减排目标,需要在以上行业上下足功夫。 2) 碳排放分布 中国不同省份之间二氧化碳排放的分布情况差 异很大。其中,内蒙古的排放总量和人均排放量都是 最大的,人均排放量达到了17.14 t,而最低的海南省 人均排放量只有2.65 t[8],还不足前者的六分之一。从 总体来看,除内蒙古、宁夏和山西等少数省区外,人 均排放的大体分布情况具有发达沿海地区高于欠发 达内陆地区的特点。 从排放密度来看,环渤海湾、珠三角、长三角等 经济高度发达区往往是排放高密度区,排放密度均大 于2000 t/km2。排放密度最大的是上海,达到33,500 t/km2,而西部地区每平方公里的CO2排放量基本处于 500 t之下。 此外,CO2排放强度呈现出十分明显的区域转移 现象。经济发达的北京、上海等直辖市和一些沿海城 市的单位 GDP的CO2排放量平均值均低于4 t CO2/ 万元。而山西、内蒙古、宁夏、贵州等内陆或西部不 发达地区的单位GDP 的CO2排放量却较高,达到 10 t CO2/万元以上。可见,高耗能、高排放企业已开始从 Open Access 138  我国二氧化碳排放现状及对策研究 Open Access 139 沿海和东部地区往内陆、西部地区转移[9]。 年,能源结构板块对我国碳排放强度贡献值呈现出有 规律的波动,且对排放强度增长的抑制作用逐渐增 强,而 2002 年后其抑制作用没有按照之前规律波动, 而是连续四年平稳后才有所增强,分析主要原因是由 于这一期间的国际原油价格呈现出一定幅度的波动, 原油价格的提升使能源结构又偏向回相对廉价的煤 炭,从而使排放强度也随之波动。 图1描述了我国 1978~2008 年30 年间主要能源 的排放量。从图中可以发现,我国在 2008 年的二氧 化碳排放量为 64.6亿t,其中与煤炭相关的排放量为 51.2 亿t,占总排放的79%以上,与石油相关的排放 量为 10.7 亿t,与天然气相关的排放为 1.6 亿t,可见 煤炭相关排放是我国主要的二氧化碳排放源,当能源 结构中的煤炭比重发生变化时,整体排放马上会随之 改变,如 1996 年煤炭比重的增加马上从整体排放中 显示出来。 2.3. 中国碳排放强度变化 由图 2可以发现,1978~2008 年30 年间,我国的 碳排放强度具有很明显的阶段性,主要表现在:1978~ 1990 年碳排放强度迅速下降,1990~2000 年下降趋势 减缓,但十年间仍旧保持着较好的下降势头,2000 年 至今碳排放强度略有波动,但上升幅度不大。总的来 说,改革开放 30 年间,我国的二氧化碳排放强度从 8.96 万t/亿元下降到2.56 万t/亿元,整体下降趋势远 远超越其他国家,说明改革开放以来我国在降低碳排 放强度上取得了较好的成果。 第二阶段为1992 年至今,该板块在这一时期对 中国碳排放强度增长具有明显的抑制作用,在此期 间,我国的经济开始迅速发展,产业结构和能源结构 的优化出现端倪,特别是 1996 年以后,在此之前, 中国的煤炭消费比重一直维持在 70%以上的水平,此 后,煤炭的消费比重有小幅下降,其他能源以及可再 生能源的比重随之上升,使得我国碳排放强度稳步下 降,当然,在此期间也存在一定波动,从1992~2002 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 1975 19801985 19901995 20002005 2010 二氧化碳排放量(万t) 煤碳排放 石油排放天然气排放 总排放 Figure 1. Carbon dioxide emissions of each energy (1978-2008) 图1. 1978~2008年各种能源排放情况 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 排放强度(万吨/ 亿元 ) Figure 2. Carbon dioxide emissions intensity in China (1978-2008) 图2. 1978~2008年中国碳排放强度  我国二氧化碳排放现状及对策研究 3. 国际努力 燃烧煤炭和石油等化石燃料是大气中二氧化碳 等温室气体增量的主要来源,而其源头往往直指各国 重要的经济产业。如果单纯的限制二氧化碳排放量, 就会在一定程度上影响到经济发展速度或者经济发 展规模。如何采取技术措施和手段、如何协调全球共 同行动来解决这个问题,需要全世界科学家们的努 力,也在考验全人类的智慧。 3.1. 国际社会的努力 从1988 年政府间气候变化专门委员会的成立[10], 到1992 年《联合国气候变化框架公约》的出台,以 及随后缔约方大会(COP会议)的召开,国际社会对减 排的努力从未停止,特别是 2005 年《京都议定书》 的生效,更是国际减排史的里程碑。如表 1所示,《京 都议定书》以 2008~2012 年为规定的第一阶段目标期, 以1990 年为基期,要求附件中的国家在目标期内的 排放比基期减少 5%以上,而发展中国家不列在附件 国范围内。为了更好的达到减排效果,《京都议定书》 更是提出了四种减排机制[11],其中的清洁发展机制 (Clean Development Mechanism,简 称CDM)是唯一由 发达国家与发展中国家直接对话,共同实施的双赢机 制。其核心内容是发展中国家在发达国家技术及资金 的帮助下,在境内减排,而获得的核证减排量可出售 给发达国家以完成发达国家的减排目标,当然这也是 以联合履约为背景的。通过这一机制,发展中国家可 获得先进技术以及大量资金支持,发达国家则可以实 现境外减排以降低减排成本,由此就建立了一种发达 国家与发展中国家之间的碳交易模式,促使了国际碳 交易市场的形成。发达国家为完成《京都议定书》的 CO2减排目标,每年都需通过CDM 机制到发展中国 家合作购买大量CO2排放指标。作为目前世界最大排 放国的中国,CDM 的实行对我国来讲无疑是一个利 好政策[12]。 3.2. 《京都议定书》减排方向 《京都议定书》规定的六种温 室气体 为:CO 2、 CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6。如果以CO2的温室 效应为 1的话,其他气体的温室效应依次为:27、296、 Table 1. Reduction commitment of the world 表1. 各国减(限)排目标 目标 涉及国家 减排 8% 欧盟 15 国及东欧保加利亚、捷克、 罗马尼亚及立陶宛等国 减排 7% 美国 减排 6% 日本、加拿大、匈牙利及波兰 减排 5% 克罗地亚 减排 0% 新西兰、俄罗斯及乌克兰 减排 1% 挪威 减排 8% 澳大利亚 减排 10% 冰岛 无减(限)排义务 所有发展中国家 11,700、5700、22,200[13]。可以实施 CDM的项目分为 五大类型:节能或能效提高类、能源替代类、可再生 能源类、植树造林和CO2固存类[14],其中优先领域为: 能效提高类、可再生能源和甲烷气利用类[15]。 这里值得提出的是 CCS 技术。CCS 全称是二氧 化碳捕集与存储技术,是一个将生产、生活中产生的 CO2与其它气体分离并捕集,最后封存的过程,封存 方式可以选择海洋封存、地质封存,而地质封存除了 简单的选择废弃矿产外,还可以选择开采中的油田以 提高采收率,达到更好的经济效果[16]。发电和油气生 产是 CCS 的两个主要应用领域。另外,在许多其他工 业领域,如炼油、煤化工、钢铁和水泥的生产过程中 也有大量浓度很高的二氧化碳可供捕集封存。 3.3. 发达国家的努力 1) 美国 由于顾及自身发展,美国有相当长一段时期拒绝 履行《京都议定书》,但其对国内减排的态度还是比 较积极的。先后出台了《能源部战略计划》[17]、《国 家能源政策法》 [18]以及《气候变化技术计划战略规划》 [19],并承诺 2020 年二氧化碳排放量比 2005 年减少 17%。 2) 欧盟 欧盟对于减排的态度是非常积极的,其启动的气 候变化计划,涉及能源供应和消费以及《京都协议书》 的运行方案,并在其内部建立了限排制度,各成员国 均将分配方案具体到各个行业和企业,同时,通过减 Open Access 140  我国二氧化碳排放现状及对策研究 税及补贴等手段鼓励可再生能源发展,此外欧盟还成 立了欧盟碳交易体系[20]。 3) 日本 日本的减排政策是重点抓节能,通过鼓励天然气 及核电等措施,减少石油依赖,从而减少碳排放,同 时积极参与碳交易机制以获得境外减排额度。日本已 有万余企业与政府签订了减排协议[21],政府通过了 《环境和循环型社会白皮书》[22],强调了民间减排的 重要性,前首相安倍晋三呼吁民众改变消费方式,自 觉减排,同时,日本还提出倡议:世界温室气体排放 量在 2050 年前减少 50%。 3.4. 发达国家履约情况 根据《公约》公布[23],发达国家 1990 年温室气 体排放量为 17.32 Gt,目前的减排量已经基本达到了 《议定书》中的规定,但究其原因不难发现,减排量 的完成主要是某些国家的经济滑坡导致,其降幅远高 于5%,从而掩饰了其他发达国家温室气体排放量的 增长。如不包括这类国家,则2000 年和 2005 年的排 放总量较 1990 年的排放水平分别增长了 7.6%和 9.3%。其中,美国 2005 年的排放量与 1990 年相比增 加了 16.7%,日本增加了 7.1%,加拿大增加50%以上, 欧盟是积极减排的代表,排放量降低了 4%,但与其 在《京都议定书》中承诺的8%仍有差距。 总的来讲,发达国家在减少温室气体排放方面的 效果不太理想。联合国开发计划署发布的《2007~2008 年人类发展报告》[24]认为:发达国家未能实现《京都 议定书》规定的温室气体减排目标。 3.5. 中国 CDM 发展现状 在国际上,我国在CO2排放方面正面临着日益增 加的巨大压力,CO2减排有可能成为制约我国经济增 长的最主要的约束之一[25]。但中国政府是一个负责任 的政府,一直致力于推动国内节能减排,并与国际社 会达成减排协议。 1998 年5月,中国在联合国总部签署了《京都议 定书》,四年后全面启动CDM 运作,并在2004 年和 2005 年先后颁布了《CDM 运行管理暂行办法》和 《CDM 运行管理办法》[26]。 我国政府对CDM 采取比较积极的态度,CDM 近 年来在我国发展势头也比较强劲,目前,我国已经成 为世界上最大的碳交易提供国,为国际碳市场的正常 运行提供了巨大支持。我国正式获批的 CDM 项目是 于2005 年6月27日注册成功的内蒙古辉腾锡勒风电 项目[27]。此后,中国的 CDM 项目领域不断拓展,浙 江巨化、山东东岳、江苏梅兰等HFC-23 分解项目以 及一大批风电项目相继注册成功。截至 2013 年3月, 中国已批准的CDM 项目已近 4800 个,其中已注册的 项目近 3500 个,占全球项目总数的 53%左右,这些 项目在减排的同时可获得巨大的经济效益[28]。我国应 尽可能的利用清洁发展机制(CDM)带来的发展契机, 积极开发灵活的、基于市场的温室气体减排项目。 4. 减排措施 4.1. 燃料替代 化石燃料的燃烧是CO2的主要来源。我国所使用 的燃料中煤炭、燃料油和焦炭的消耗量较大,而排放 CO2较少的天然气等较为清洁的能源比重较小。可考 虑选择洁净煤和天然气部分替代燃煤燃油的项目,并 考察减排的可行性。 表2列出了煤炭与其他能源间的排放转换系数, 可以说明由煤炭替代其他能源势必会造成排放量以 及排放强度的增加,反之则会减少,这也为减排提供 了一定思路。 石油替代燃料应符合环境友好、可持续发展和更 加经济方便的特点。与世界发达国家相比,我国在燃 料替代领域的研究尚处于起步阶段,发展石油替代燃 料涉及到资源、环境、经济、技术等许多方面的因素, 还需要依靠科技的日益进步以及研究分析的不断深 入。对于未来可能出现的一些具有潜质的能源,是否 可以长期将其作为替代燃料还值得认真的分析与考 证。作为温室气体减排潜力最大、成本最低的国家之 Table 2. Alternative emission factor of each energy 表2. 能源间的碳排放替代系数 能源 二氧化碳排放系数 煤炭 石油 天然气 水电、核电 煤炭 2.75 0 0.60 1.12 2.75 石油 2.15 −0.60 0 0.52 2.15 天然气 1.63 −1.12 −0.52 0 1.63 水电、核电 0 −2.75 −2.15 −1.63 0 Open Access 141  我国二氧化碳排放现状及对策研究 一,我国如果能够在公平的基础上运用好清洁发展减 排机制,争取国外资金和技术,着重开发新能源和可 再生能源领域的替代项目,就能降低传统能源消耗取 得减排信用,从而获得新的资金来源,这不仅能为经 济发展注入新动力,也将为环境保护做出极大的贡 献。 4.2. 回收利用 中国应对气候变化国家方案中提出了减缓排放 或控制增量的三个主要途径:一是少排放;二是多吸 收;三是再利用。这是分别针对碳源、碳汇以及碳循 环所提出的,对于一个固定的企业来讲碳源和碳汇的 改变不会很大,这使碳循环的合理利用无疑成为其减 排的重要突破口。合理的碳循环利用可从排放尾端将 碳排放回收后并入其他生产行业中作为原料,从而提 高了碳利用效率,减少碳排放量,另一方面,化工合 成、化肥生产、饮料添加剂等行业需要应用大量的 CO2,这部分 CO2多为企业外购,由于排放企业和消 费企业的同时存在,一个以“碳”为引线的产业链呼 之欲出。 尽管 CO2排放对环境的影响很大,但当它作为原 料进入生产、生活循环时,却是一种极有用的资源, 可以广泛的应用于化工合成、化肥生产、采油及饮料 添加剂等行业。根据利用方式的区别,CO2可分为物 理、化学及生物应用三类。以二氧化碳回收为出发点, 重点支持原材料以及专用材料的生产,并带动终端产 品的开发,形成产业链。 整体来讲,CO2的回收利用从技术操作上来讲是 可行的,虽然在实际运转中可能会出现一些问题,但 目前政府的利好政策完全可以使之达到经济规模。一 方面,我国目前正全力发展低碳行业,碳回收利用可 大大减少碳排放,从国家层面来讲具有经济和社会双 重效益,可在此方面申请国家政策扶持;另一方面, 还可申请 CDM项目支持从而获得一笔可观的额外收 入。 5. 结束语 二氧化碳排放属于全球大气环境问题,是由全世 界的发展体在一定时期一定范围内造成的累计结果, 它没有国界和区域的划分,对于目前给定的某国家在 未来某一时期的减排额度的公正、公平性有待参考。 《京都议定书》本身就提出了对于二氧化碳排放要本 着“共同而有区别的责任”原则进行,那么发达国家 和发展中国家在 1850 年至今对全球温室效应的贡献 值是不可能相同的,即使对于经济水平一致的国家, 在人口数量、国土面积不完全相同的情况下,其温室 效应贡献值也不可能相同,发达国际不应为了单纯的 追求减排而限制其它国家的发展,所以,对于国际社 会而言,制定一个公平的、类似于“单位人口历史累 计排放”的准则是很有必要,而未来排放的研究也应 建立在这样的准则之上。 参考文献 (References) [1] Crowley, T.J. (2000) Causes of climate change over the past 1000 years. Science, 5477, 270-277. [2] 气候变化国家评估报告编写委员会 (2007) 气候变化国家评 估报告. 科学出版社, 北京. [3] 戴民汉, 翟惟东, 鲁中明等 (2004) 中国区域碳循环研究进 展与展望. 地球科学进展 , 1, 120-130. [4] 高树婷, 张慧琴, 杨礼荣等 (1994) 中国温室气体排放量估 测初探. 环境科学研究 , 6, 56-59. [5] 国家统计局 (2004) 中国能源统计年鉴(2000~2002). 中国统 计出版社, 北京. [6] 陈佐 (2001) 城市轨道交通对生态环境的影响. 中国铁道科 学 , 3, 126-132. [7] 胡初枝, 黄贤金, 钟太洋等 (2008) 中国碳排放特征及其动 态演进分析. 中国人口 , 3, 38-42. [8] 王铮, 朱永彬 (2008) 我国各省区碳排放量状况及减排对策 研究. 战略与决策研究 , 2, 109-115. [9] 徐国泉, 刘则渊, 姜照华 (2006) 中国碳排放的因素分解模 型及实证分析: 1995~2004. 中国人口 · 资源与环境 , 6, 158- 161. [10] 迈克尔·阿拉贝, 著 (2006) 马晶, 译. 气候变化, 上海科学技 术文献出版社, 上海. [11] 鲍卫锋 (2009) 京都协定框架下清洁发展机制及案例研究. 国际经济合作 , 2, 91. [12] Axel, M. (1998) Joint Implementation, the baseline issue: Eco- nomic and political aspects. Global Environmental Change, 8, 12-18. [13] 吕学都, 刘德顺 (2005) 清洁发展机制在中国. 清华大学出 版社, 北京. [14] 曾荣树, 孙枢, 陈代钊等 (2004) 减少二氧化碳向大气层的 排放——二氧化碳地下储存研究. 中国科学基金 , 4, 196-200. [15] Sutter, C. and Parreno, J.C. (2007) Does the current Clean De- velopment Mechanism (CDM) deliver its sustainable develop- ment claim? An analysis of officially registered CDM projects. Climatic Change, 84, 75-90. [16] Friedmann, S.J., Dooley, J.J., Held, H., et al. (2006) The low cost of geological assessment for underground CO2 storage: Po- licy and economic implications. Energy Conversion and Man- agement, 47, 1894-1901. [17] The Department of Energy (2003) The department of energy strategic plan. http://strategicplan.doe.gov/text.pdf [18] Senate and House of Representatives of the United States of America (2005) Energy policy act of 2005. Public law. http://www.epa.gov/oust/fedlaws/publ_109-058.pdf Open Access 142  我国二氧化碳排放现状及对策研究 Open Access 143 [19] (2006) US Climate Change Technology Plan. http://www. climatetechnology.gov [20] Zhang, Z. and Baranzini, A. (2004) What do we know about carbon taxes? An inquiry into their impacts on competitiveness and distribution of income. Ener gy Policy, 32, 507-518. [21] 刘虹 (2007) 国外工业节能政策与措施. 中国能源 , 3, 41-43. [22] 严圣禾 (2007) 日本开展节能减排全民运动. 光明日报 , 5, 6- 7. [23] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2007) National greenhouse gas inventory data for the period 1990-2005. http://unfccc.int/ghg_emissions_data/ items/3800.php [24] United Nations Development Programme (2007) Human devel- opment report 2007. Palgrave Macmillan Press, New York. [25] 何建坤 (2007) 在可持续发展框架下应对气候变化. 科学时 报 , 6, 11-12. [26] 齐海云, 藏留洋, 张灿 (2007) 国内外 CDM项目开展现状对 比分析及建议. 节能环保 , 2, 28-30. [27] 李俊峰 (2005) 中国第一个注册成功的清洁发展机制(CDM) 项目——辉腾锡勒风电场项目. http://cdm.ccchina.gov.cn/web/NewsInfo.asp?NewsId=362 [28] 吕学都 (2010) 清洁发展机制面临变革. 21 世纪经济报道 , 4, 2-5. |