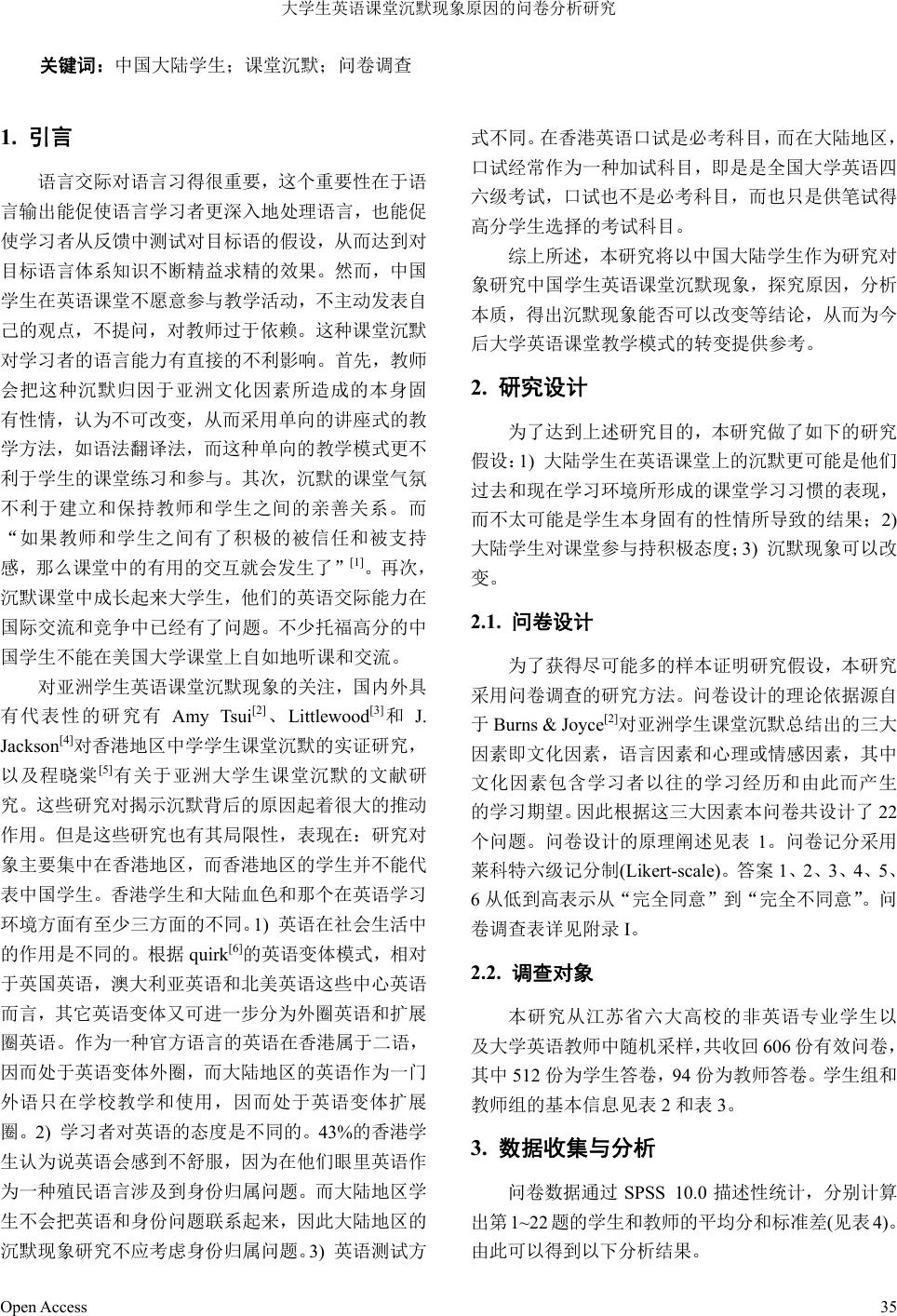

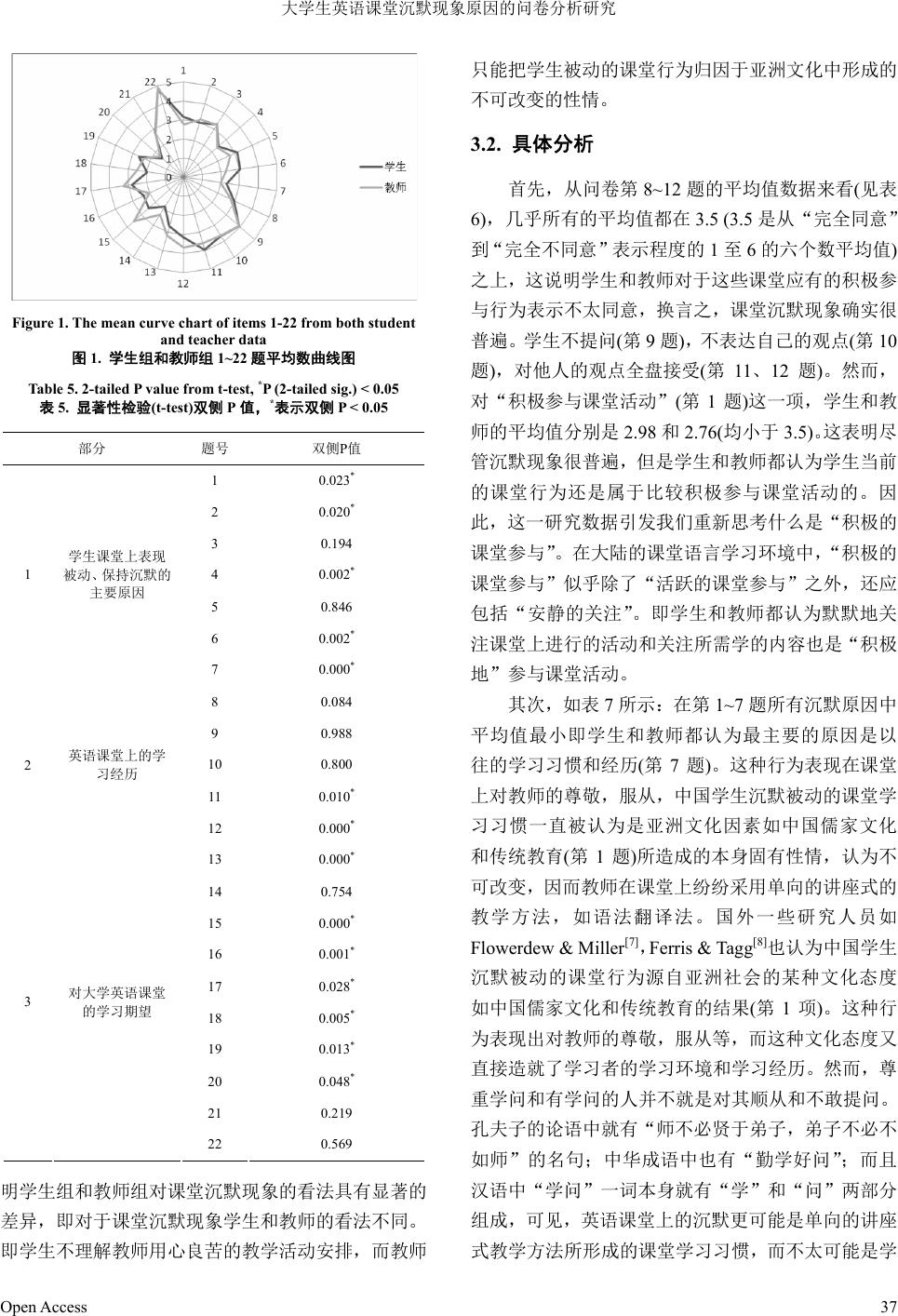

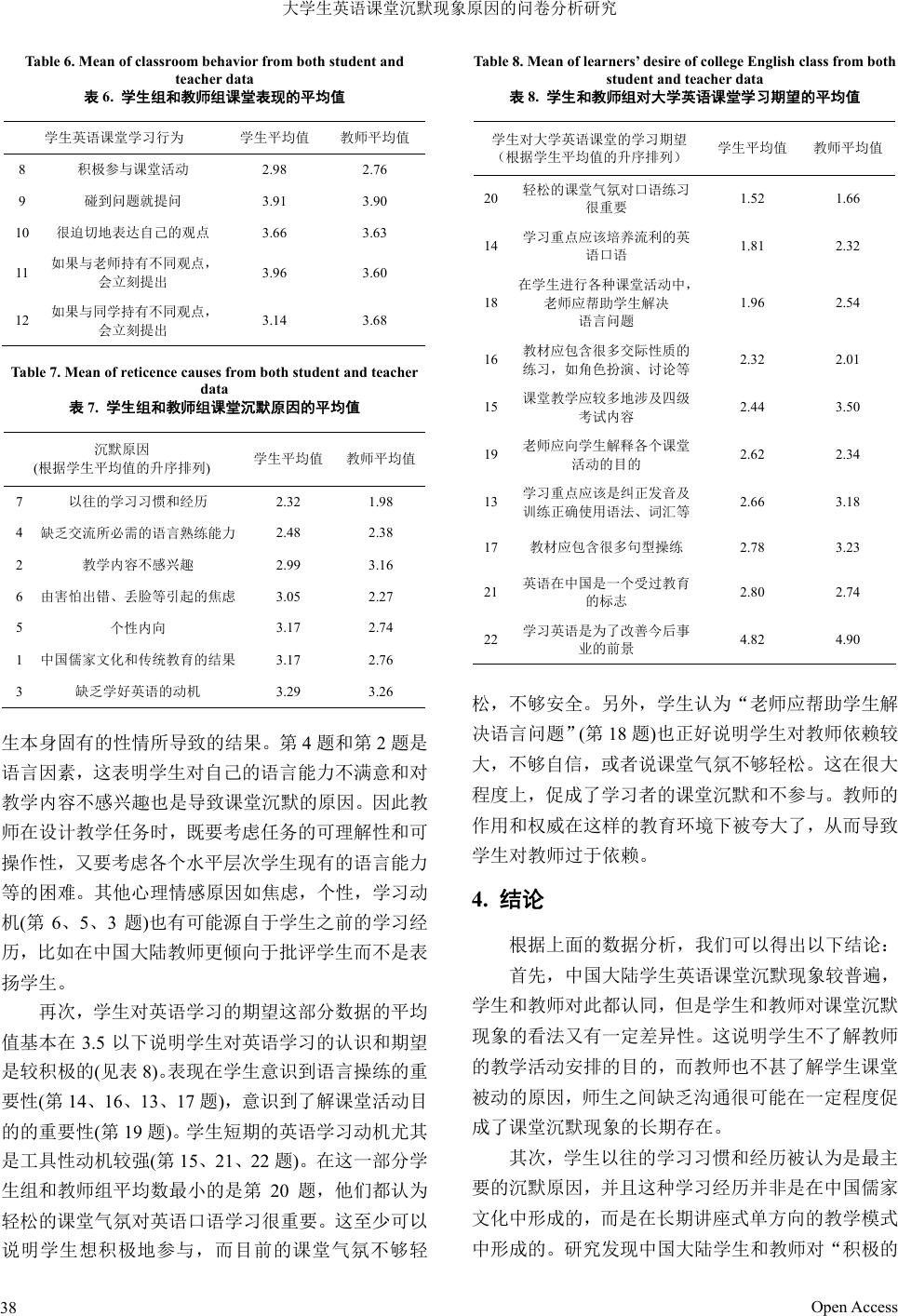

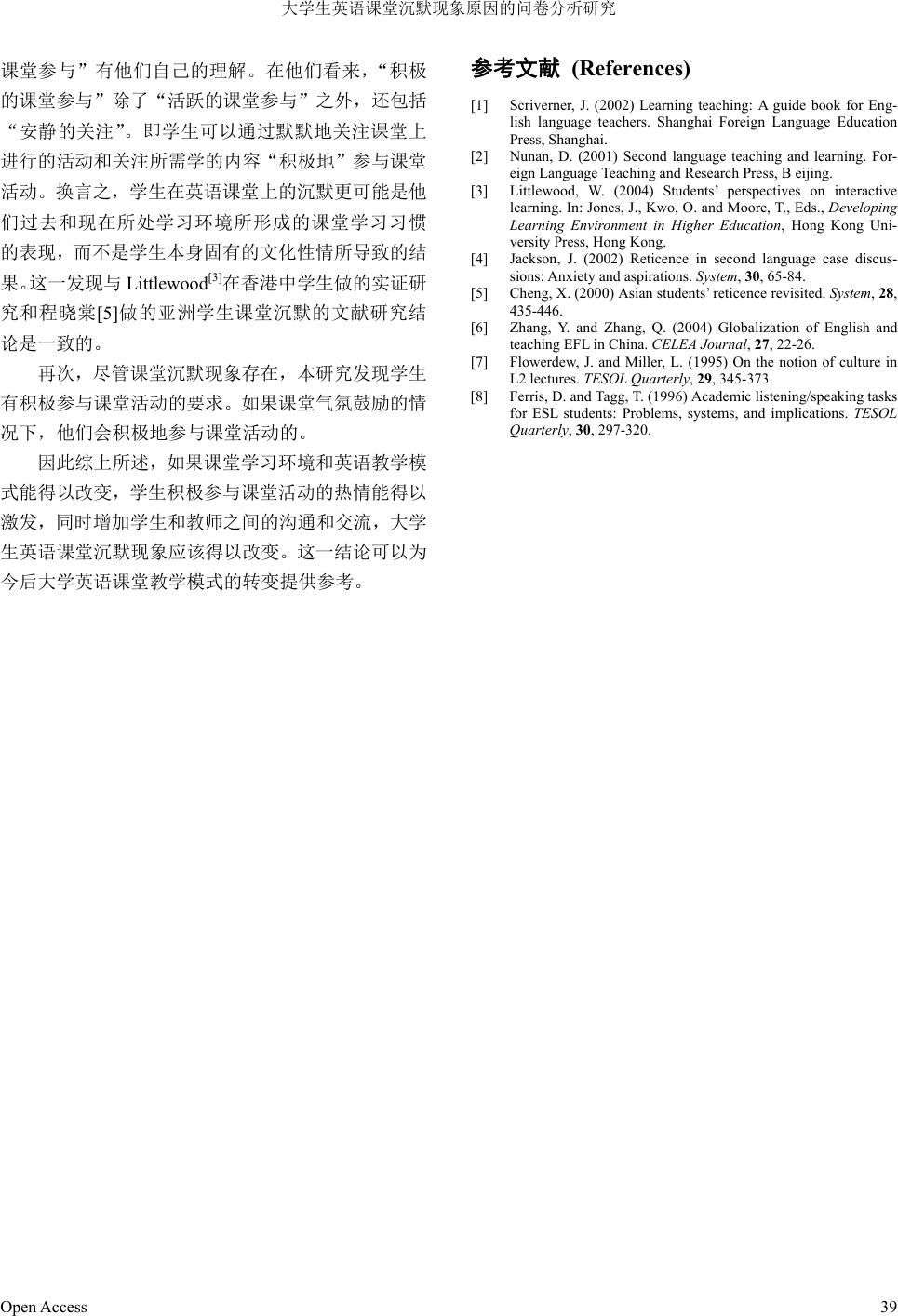

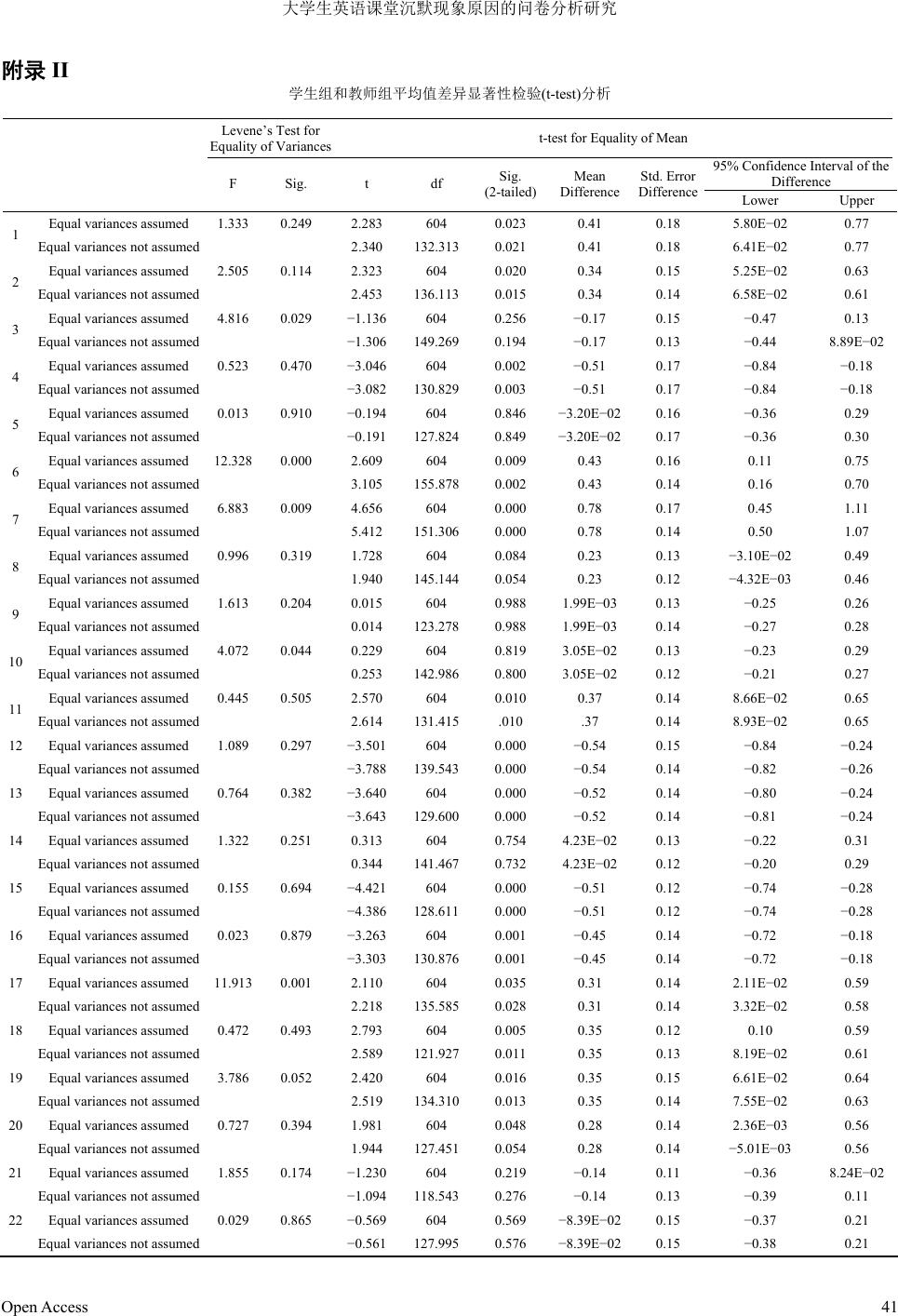

Creative Education Studies创新教育研究, 2013, 1, 34-41 http://dx.doi.org/10.12677/ces.2013.12008 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ces.html) The Questionnaire Analysis Research on the Causes of College Students’ Reticence in the English Classroom* Xueh u a Wan g School of Foreign Languages, Southeast University, Nanjing Email: Wangxuehua@nuaa.edu.cn Received: Jun. 27th, 2013; revised: Jul. 13th, 2013; accepted: Jul. 20th, 2013 Copyright © 2013 Xuehua Wang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Asian (especially Chinese) students of English as a second/foreign language have been alleged to be reticent learners in the recent ESL/EFL literature. Many teachers and researchers attribute such reticence to learners’ inherent disposition that is caused by Asian cultural factors, which simply cannot be altered. The one-way lecture-mode teaching methods are consequently adopted in teaching practice. Nevertheless, the disadvantages of such methods have been more and more apparent with the increase of international commu- nication and competition and the new requirements for talents’ overall English proficiency. Thereby, a recon- sideration of Chinese learners’ reticence in English class is a prerequisite for the change of the traditional ways of teaching. It has been revealed through the questionnaire study on students and teachers from six in- stitutions of higher education in Jiangsu Province that the reticence is more likely to be the performance of learners’ habitual classroom behavior that has been formed in the traditional instructional contexts. It is also found that mainland learners hold a positive attitude to overt participation in classroom activities. Therefore, classroom reticence can be altered with the appropriate learning environment and learning atmosphere. Keywords: Mainland Students in China; Classroom Reticence; Questionnaire Survey 大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究* 王学华 东南大学外国语学院,南京 Email: Wangxuehua@nuaa.edu.cn 收稿日期:2013 年6月27 日;修回日期:2013年7月13日;录用日期:2013 年7月20 日 摘 要:在外语教学研究文献中,亚洲学生,尤其是中国学生一直都是与沉默、被动的语言学习者划 等号的。很多教师把课堂沉默现象简单归因于亚洲文化因素所造成的本身固有性情,认为不可改变, 因而纷纷采用单向的讲座式的教学方法。然而随着国际交流竞争的日益增多和社会对人才要求的提 高,这种教学方式的弊端已较为突显。因而要改变沉默现象,就要对课堂沉默现象进行重新认识。通 过对江苏六大高校学生和教师问卷调查研究,作者发现学生在英语课堂上的沉默更可能是过去和现在 的学习环境所造就的课堂学习习惯,研究还发现学生对公开的课堂参与持积极态度。因此大学生英语 课堂的沉默现象的改变有赖于课堂学习环境和气氛的改变。 *基金项目:本文得到教育部财政部东南大学 2012年基本科研业务费人文社科基础扶持基金项目“以学术英语为新定位的大学英语教学转 型研究”资助 ( 项目编号:SKCX20120025 ) 。 Open Access 34  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Open Access 35 关键词:中国大陆学生;课堂沉默;问卷调查 1. 引言 语言交际对语言习得很重要,这个重要性在于语 言输出能促使语言学习者更深入地处理语言,也能促 使学习者从反馈中测试对目标语的假设,从而达到对 目标语言体系知识不断精益求精的效果。然而,中国 学生在英语课堂不愿意参与教学活动,不主动发表自 己的观点,不提问,对教师过于依赖。这种课堂沉默 对学习者的语言能力有直接的不利影响。首先,教师 会把这种沉默归因于亚洲文化因素所造成的本身固 有性情,认为不可改变,从而采用单向的讲座式的教 学方法,如语法翻译法,而这种单向的教学模式更不 利于学生的课堂练习和参与。其次,沉默的课堂气氛 不利于建立和保持教师和学生之间的亲善关系。而 “如果教师和学生之间有了积极的被信任和被支持 感,那么课堂中的有用的交互就会发生了”[1]。再次, 沉默课堂中成长起来大学生,他们的英语交际能力在 国际交流和竞争中已经有了问题。不少托福高分的中 国学生不能在美国大学课堂上自如地听课和交流。 对亚洲学生英语课堂沉默现象的关注,国内外具 有代表性的研究有 Amy Tsui[2] 、Littlewood[3] 和J. Jackson[4]对香港地区中学学生课堂沉默的实证研究, 以及程晓棠[5]有关于亚洲大学生课堂沉默的文献研 究。这些研究对揭示沉默背后的原因起着很大的推动 作用。但是这些研究也有其局限性,表现在:研究对 象主要集中在香港地区,而香港地区的学生并不能代 表中国学生。香港学生和大陆血色和那个在英语学习 环境方面有至少三方面的不同。1) 英语在社会生活中 的作用是不同的。根据 quirk[6]的英语变体模式,相对 于英国英语,澳大利亚英语和北美英语这些中心英语 而言,其它英语变体又可进一步分为外圈英语和扩展 圈英语。作为一种官方语言的英语在香港属于二语, 因而处于英语变体外圈,而大陆地区的英语作为一门 外语只在学校教学和使用,因而处于英语变体扩展 圈。2) 学习者对英语的态度是不同的。43%的香港学 生认为说英语会感到不舒服,因为在他们眼里英语作 为一种殖民语言涉及到身份归属问题。而大陆地区学 生不会把英语和身份问题联系起来,因此大陆地区的 沉默现象研究不应考虑身份归属问题。3) 英语测试方 式不同。在香港英语口试是必考科目,而在大陆地区, 口试经常作为一种加试科目,即是是全国大学英语四 六级考试,口试也不是必考科目,而也只是供笔试得 高分学生选择的考试科目。 综上所述,本研究将以中国大陆学生作为研究对 象研究中国学生英语课堂沉默现象,探究原因,分析 本质,得出沉默现象能否可以改变等结论,从而为今 后大学英语课堂教学模式的转变提供参考。 2. 研究设计 为了达到上述研究目的,本研究做了如下的研究 假设:1) 大陆学生在英语课堂上的沉默更可能是他们 过去和现在学习环境所形成的课堂学习习惯的表现, 而不太可能是学生本身固有的性情所导致的结果;2) 大陆学生对课堂参与持积极态度;3) 沉默现象可以改 变。 2.1. 问卷设计 为了获得尽可能多的样本证明研究假设,本研究 采用问卷调查的研究方法。问卷设计的理论依据源自 于Burns & Joyce[2]对亚洲学生课堂沉默总结出的三大 因素即文化因素,语言因素和心理或情感因素,其中 文化因素包含学习者以往的学习经历和由此而产生 的学习期望。因此根据这三大因素本问卷共设计了22 个问题。问卷设计的原理阐述见表 1。问卷记分采用 莱科特六级记分制(Likert-scale)。答案1、2、3、4、5、 6从低到高表示从“完全同意”到“完全不同意”。问 卷调查表详见附录 I。 2.2. 调查对象 本研究从江苏省六大高校的非英语专业学生以 及大学英语教师中随机采样,共收回 606 份有效问卷, 其中 512 份为学生答卷,94份为教师答卷。学生组和 教师组的基本信息见表 2和表3。 3. 数据收集与分析 问卷数据通过 SPSS 10.0描述性统计,分别计算 出第 1~22 题的学生和教师的平均分和标准差(见表 4)。 由此可以得到以下分析结果。  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Table 1. Rational for questionnaire design 表1. 问卷设计原理 问卷设计原理阐述 题号 学习经历 8、9、10、11、12 文化 因素 学习期望 13、14、15、16、17、18、 19、20、21、22 语言因素 2、4 沉默原因 心理/情感因素 1、3、5、6、7、8 Table 2. Basic information of student subjects 表2. 被调查学生组的基本信息 学校 年级 专业 学生人数 南京大学 大一 生物学 28 自动控制 23 交通工程 24 电子工程 21 信息科学 22 经济管理 28 无线电工程 22 数学 21 职业教育 21 物理 21 化学 16 电子工程 25 电子商务 25 机械工程 21 环境工程 18 东南大学 大二 生物医学工程 20 南京工业大学 大一 通信工程和电子工程 59 南京林业大学 大二 城市规划,生物技术 80 金陵科技学院 大三 法学 17 Table 3. Basic information of teacher subjects 表3. 被调查教师组的基本信息 学校 教师人数 南京大学 13 东南大学 45 南京航空航天大学 16 南京工业大学 4 南京林业大学 16 Table 4. Mean and standard deviation from both student and teacher data 表4. 学生和教师问卷的平均值和标准差 题号 12 3 4 5 6 7 8 91011 平 均 值 3.172.99 3.29 2.48 3.17 3.05 2.32 2.98 3.91 3.663.96 学 生标 准 差 1.631.40 1.60 1.33 1.51 1.54 1.32 1.20 1.14 1.211.28 平 均 值 2.763.16 3.26 2.38 2.74 2.27 1.98 2.76 3.90 3.633.60 教 师 标 准 差 1.571.14 1.61 1.15 1.17 1.24 1.22 1.01 1.24 1.051.25 题号 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 平 均 值 3.142.66 1.81 2.44 2.32 2.78 1.96 2.62 1.52 2.804.82 学 生标 准 差 1.401.28 1.03 1.35 1.31 1.23 1.08 1.25 0.97 1.211.31 平 均 值 3.683.18 2.32 3.50 2.01 3.23 2.54 2.34 1.66 2.744.90 教 师 标 准 差 1.251.28 1.04 1.43 1.21 1.21 1.16 1.28 1.15 1.451.34 3.1. 总体分析 首先,表 4标准差数据反映出学生组内和教师组 内对课堂沉默现象看法都具有一定的一致性。学生问 卷的标准差在0.97到1.63 的范围内,其中 22 题中有 18 题的标准差在0.97 至1.35之间,表明学生的问卷 答案有较高的一致性。教师问卷的标准差在 1.01 到 1.61 的范围内,其中 22 项中也有 18 项的标准差在1.01 至1.35 之间,表明教师的问卷答案也有一定的一致 性。而个别教师看过相关文献,对沉默现象研究有所 了解,可能因此降低了教师对课堂沉默现象看法的一 致性。 其次,表 4平均数数据表明学生组和教师组之间 对课堂沉默现象的看法具有一定的差异(见图 1)。为了 了解这种差异在统计学上是否明显,本研究进行了显 著性检验(t-test)分析,分析结果见表 5。对于每一题而 言,如果P (sig) > 0.05,则方差相等,就取方差齐性显 著性检验中相应的双侧 P值上值;如果P (sig) < 0.05, 则方差不齐,就取方差齐性显著性检验中相应的双侧 P值下值(见附录II 阴影部分)。这样在所有的22 题中, 有14 题(即64%)是双侧 P值小于 0.05(见表 5),这表 Open Access 36  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Figure 1. The mean curve chart of items 1-22 from both student and teacher data 图1. 学生组和教师组 1~22 题平均数曲线图 Table 5. 2-tailed P value from t-test, *P (2-tailed sig.) < 0.05 表5. 显著性检验(t-test)双侧 P值,*表示双侧 P < 0.05 部分 题号 双侧P值 1 0.023* 2 0.020* 3 0.194 4 0.002* 5 0.846 6 0.002* 1 学生课堂上表现 被动、保持沉默的 主要原因 7 0.000* 8 0.084 9 0.988 10 0.800 11 0.010* 2 英语课堂上的学 习经历 12 0.000* 13 0.000* 14 0.754 15 0.000* 16 0.001* 17 0.028* 18 0.005* 19 0.013* 20 0.048* 21 0.219 3 对大学英语课堂 的学习期望 22 0.569 明学生组和教师组对课堂沉默现象的看法具有显著的 差异,即对于课堂沉默现象学生和教师的看法不同。 即学生不理解教师用心良苦的教学活动安排,而教师 只能把学生被动的课堂行为归因于亚洲文化中形成的 不可改变的性情。 3.2. 具体分析 首先,从问卷第 8~12题的平均值数据来看(见表 6),几乎所有的平均值都在3.5 (3.5 是从“完全同意” 到“完全不同意”表示程度的 1至6的六个数平均值) 之上,这说明学生和教师对于这些课堂应有的积极参 与行为表示不太同意,换言之,课堂沉默现象确实很 普遍。学生不提问(第9题),不表达自己的观点(第10 题),对他人的观点全盘接受(第11 、12 题)。然而, 对“积极参与课堂活动”(第1题)这一项,学生和教 师的平均值分别是 2.98 和2.76(均小于3.5)。这表明尽 管沉默现象很普遍,但是学生和教师都认为学生当前 的课堂行为还是属于比较积极参与课堂活动的。因 此,这一研究数据引发我们重新思考什么是“积极的 课堂参与”。在大陆的课堂语言学习环境中,“积极的 课堂参与”似乎除了“活跃的课堂参与”之外,还应 包括“安静的关注”。即学生和教师都认为默默地关 注课堂上进行的活动和关注所需学的内容也是“积极 地”参与课堂活动。 其次,如表 7所示:在第 1~7题所有沉默原因中 平均值最小即学生和教师都认为最主要的原因是以 往的学习习惯和经历(第7题)。这种行为表现在课堂 上对教师的尊敬,服从,中国学生沉默被动的课堂学 习习惯一直被认为是亚洲文化因素如中国儒家文化 和传统教育(第1题)所造成的本身固有性情,认为不 可改变,因而教师在课堂上纷纷采用单向的讲座式的 教学方法,如语法翻译法。国外一些研究人员如 Flowerdew & Miller[7],Ferris & Tagg[8]也认为中国学生 沉默被动的课堂行为源自亚洲社会的某种文化态度 如中国儒家文化和传统教育的结果(第1项)。这种行 为表现出对教师的尊敬,服从等,而这种文化态度又 直接造就了学习者的学习环境和学习经历。然而,尊 重学问和有学问的人并不就是对其顺从和不敢提问。 孔夫子的论语中就有“师不必贤于弟子,弟子不必不 如师”的名句;中华成语中也有“勤学好问”;而且 汉语中“学问”一词本身就有“学”和“问”两部分 组成,可见,英语课堂上的沉默更可能是单向的讲座 式教学方法所形成的课堂学习习惯,而不太可能是学 Open Access 37  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Table 6. Mean of classroom behavior from both student and teacher data 表6. 学生组和教师组课堂表现的平均值 学生英语课堂学习行为 学生平均值 教师平均值 8 积极参与课堂活动 2.98 2.76 9 碰到问题就提问 3.91 3.90 10 很迫切地表达自己的观点 3.66 3.63 11 如果与老师持有不同观点, 会立刻提出 3.96 3.60 12 如果与同学持有不同观点, 会立刻提出 3.14 3.68 Table 7. Mean of reticence causes from both student and teacher data 表7. 学生组和教师组课堂沉默原因的平均值 沉默原因 (根据学生平均值的升序排列) 学生平均值 教师平均值 7 以往的学习习惯和经历 2.32 1.98 4 缺乏交流所必需的语言熟练能力 2.48 2.38 2 教学内容不感兴趣 2.99 3.16 6 由害怕出错、丢脸等引起的焦虑 3.05 2.27 5 个性内向 3.17 2.74 1 中国儒家文化和传统教育的结果 3.17 2.76 3 缺乏学好英语的动机 3.29 3.26 生本身固有的性情所导致的结果。第 4题和第 2题是 语言因素,这表明学生对自己的语言能力不满意和对 教学内容不感兴趣也是导致课堂沉默的原因。因此教 师在设计教学任务时,既要考虑任务的可理解性和可 操作性,又要考虑各个水平层次学生现有的语言能力 等的困难。其他心理情感原因如焦虑,个性,学习动 机(第6、5、3题)也有可能源自于学生之前的学习经 历,比如在中国大陆教师更倾向于批评学生而不是表 扬学生。 再次,学生对英语学习的期望这部分数据的平均 值基本在 3.5以下说明学生对英语学习的认识和期望 是较积极的(见表 8)。表现在学生意识到语言操练的重 要性(第14、16、13、17 题),意识到了解课堂活动目 的的重要性(第19题)。学生短期的英语学习动机尤其 是工具性动机较强(第15、21、22 题)。在这一部分学 生组和教师组平均数最小的是第20 题,他们都认为 轻松的课堂气氛对英语口语学习很重要。这至少可以 说明学生想积极地参与,而目前的课堂气氛不够轻 Table 8. Mean of learners’ desire of college English class from both student and teacher data 表8. 学生和教师组对大学英语课堂学习期望的平均值 学生对大学英语课堂的学习期望 (根据学生平均值的升序排列) 学生平均值 教师平均值 20 轻松的课堂气氛对口语练习 很重要 1.52 1.66 14 学习重点应该培养流利的英 语口语 1.81 2.32 18 在学生进行各种课堂活动中, 老师应帮助学生解决 语言问题 1.96 2.54 16 教材应包含很多交际性质的 练习,如角色扮演、讨论等 2.32 2.01 15 课堂教学应较多地涉及四级 考试内容 2.44 3.50 19 老师应向学生解释各个课堂 活动的目的 2.62 2.34 13 学习重点应该是纠正发音及 训练正确使用语法、词汇等 2.66 3.18 17 教材应包含很多句型操练 2.78 3.23 21 英语在中国是一个受过教育 的标志 2.80 2.74 22 学习英语是为了改善今后事 业的前景 4.82 4.90 松,不够安全。另外,学生认为“老师应帮助学生解 决语言问题”(第18题)也正好说明学生对教师依赖较 大,不够自信,或者说课堂气氛不够轻松。这在很大 程度上,促成了学习者的课堂沉默和不参与。教师的 作用和权威在这样的教育环境下被夸大了,从而导致 学生对教师过于依赖。 4. 结论 根据上面的数据分析,我们可以得出以下结论: 首先,中国大陆学生英语课堂沉默现象较普遍, 学生和教师对此都认同,但是学生和教师对课堂沉默 现象的看法又有一定差异性。这说明学生不了解教师 的教学活动安排的目的,而教师也不甚了解学生课堂 被动的原因,师生之间缺乏沟通很可能在一定程度促 成了课堂沉默现象的长期存在。 其次,学生以往的学习习惯和经历被认为是最主 要的沉默原因,并且这种学习经历并非是在中国儒家 文化中形成的,而是在长期讲座式单方向的教学模式 中形成的。研究发现中国大陆学生和教师对“积极的 Open Access 38  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Open Access 39 课堂参与”有他们自己的理解。在他们看来,“积极 的课堂参与”除了“活跃的课堂参与”之外,还包括 “安静的关注”。即学生可以通过默默地关注课堂上 进行的活动和关注所需学的内容“积极地”参与课堂 活动。换言之,学生在英语课堂上的沉默更可能是他 们过去和现在所处学习环境所形成的课堂学习习惯 的表现,而不是学生本身固有的文化性情所导致的结 果。这一发现与 Littlewood[3]在香港中学生做的实证研 究和程晓棠[5] 做的亚洲学生课堂沉默的文献研究结 论是一致的。 再次,尽管课堂沉默现象存在,本研究发现学生 有积极参与课堂活动的要求。如果课堂气氛鼓励的情 况下,他们会积极地参与课堂活动的。 因此综上所述,如果课堂学习环境和英语教学模 式能得以改变,学生积极参与课堂活动的热情能得以 激发,同时增加学生和教师之间的沟通和交流,大学 生英语课堂沉默现象应该得以改变。这一结论可以为 今后大学英语课堂教学模式的转变提供参考。 参考文献 (References) [1] Scriverner, J. (2002) Learning teaching: A guide book for Eng- lish language teachers. Shanghai Foreign Language Education Press, Shanghai. [2] Nunan, D. (2001) Second language teaching and learning. For- eign Language Teaching and Research Press, B eijing. [3] Littlewood, W. (2004) Students’ perspectives on interactive learning. In: Jones, J., Kwo, O. and Moore, T., Eds., Developing Learning Environment in Higher Education, Hong Kong Uni- versity Press, Hong Kong. [4] Jackson, J. (2002) Reticence in second language case discus- sions: Anxiety and aspirations. System, 30, 65-84. [5] Cheng, X. (2000) Asian students’ reticence revisited. System, 28, 435-446. [6] Zhang, Y. and Zhang, Q. (2004) Globalization of English and teaching EFL in China. CELEA Journal, 27, 22-26. [7] Flowerdew, J. and Miller, L. (1995) On the notion of culture in L2 lectures. TESOL Quarterly, 29, 345-373. [8] Ferris, D. and Tagg, T. (1996) Academic listening/speaking tasks for ESL students: Problems, systems, and implications. TESOL Quarterly, 30, 297-320.  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 附录 I 问卷调查表 各位老师同学,你们好!此问卷调查旨在发掘学 生在英语课堂上表现被动、保持沉默的主要原因,从 而为下一步研究做准备。请你根据你到目前为止的英 语学习经历完成下列各项。谢谢! (对下列陈述标明你的同意程度,并在相应的空格 中打勾。) 完全同意 完全不同意 1 2 3 4 5 6 (1) 你认为学生在英语课堂上表现被动、保持沉 默的主要原因可能是: 1 2 3 45 6 1. 中国儒家文化和传统教育的结果 2. 教学内容不感兴趣 3. 缺乏学好英语的动机 4. 缺乏交流所必需的语言熟练能力 5. 个性内向 6. 由害怕出错、丢脸等引起的焦虑 7. 以往的学习习惯和经历 (2) 你在英语课堂上的学习经历是: 1 2 3 45 6 8. 积极参与课堂活动 9. 碰到问题就提问 10. 很迫切地表达自己的观点 11. 如果与老师持有不同观点,会立刻提出 12. 如果与同学持有不同观点,会立刻提出 (3) 你对大学英语课堂的学习期望是 1 2 3 456 13. 学习重点应该是纠正发音及训练正确 使用语法、词汇等 14. 学习重点应该培养流利的英语口语 15. 课堂教学应较多地涉及四级考试内容 16. 教材应包含很多交际性质的练习,如角 色扮演、讨论等 17. 教材应包含很多句型操练 18. 在学生进行各种课堂活动中,老师应帮 助学生解决语言问题 19. 老师应向学生解释各个课堂活动的目的 20. 轻松的课堂气氛对口语练习很重要 21. 英语在中国是一个受过教育的标志 22. 学习英语是为了改善今后事业的前景 (4) 个人信息 性别: ______ 专业: _______ 年级: __________ 学校名称: _______________ Open Access 40  大学生英语课堂沉默现象原因的问卷分析研究 Open Access 41 附录 II 学生组和教师组平均值差异显著性检验(t -test) 分析 Levene’s Test for Equality of Variances t-test for Equality of Mean 95% Confidence Interval of the Difference F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Equal variances assumed 1.333 0.249 2.283 604 0.023 0.41 0.18 5.80E−02 0.77 1 Equal variances not assumed 2.340 132.3130.021 0.41 0.18 6.41E−02 0.77 Equal variances assumed 2.505 0.114 2.323 604 0.020 0.34 0.15 5.25E−02 0.63 2 Equal variances not assumed 2.453 136.1130.015 0.34 0.14 6.58E−02 0.61 Equal variances assumed 4.816 0.029 −1.136604 0.256 −0.17 0.15 −0.47 0.13 3 Equal variances not assumed −1.306149.2690.194 −0.17 0.13 −0.44 8.89E−02 Equal variances assumed 0.523 0.470 −3.046604 0.002 −0.51 0.17 −0.84 −0.18 4 Equal variances not assumed −3.082130.8290.003 −0.51 0.17 −0.84 −0.18 Equal variances assumed 0.013 0.910 −0.194604 0.846 −3.20E−020.16 −0.36 0.29 5 Equal variances not assumed −0.191127.8240.849 −3.20E−020.17 −0.36 0.30 Equal variances assumed 12.328 0.000 2.609 604 0.009 0.43 0.16 0.11 0.75 6 Equal variances not assumed 3.105 155.8780.002 0.43 0.14 0.16 0.70 Equal variances assumed 6.883 0.009 4.656 604 0.000 0.78 0.17 0.45 1.11 7 Equal variances not assumed 5.412 151.3060.000 0.78 0.14 0.50 1.07 Equal variances assumed 0.996 0.319 1.728 604 0.084 0.23 0.13 −3.10E−02 0.49 8 Equal variances not assumed 1.940 145.1440.054 0.23 0.12 −4.32E−03 0.46 Equal variances assumed 1.613 0.204 0.015 604 0.988 1.99E−03 0.13 −0.25 0.26 9 Equal variances not assumed 0.014 123.2780.988 1.99E−03 0.14 −0.27 0.28 Equal variances assumed 4.072 0.044 0.229 604 0.819 3.05E−02 0.13 −0.23 0.29 10 Equal variances not assumed 0.253 142.9860.800 3.05E−02 0.12 −0.21 0.27 Equal variances assumed 0.445 0.505 2.570 604 0.010 0.37 0.14 8.66E−02 0.65 11 Equal variances not assumed 2.614 131.415.010 .37 0.14 8.93E−02 0.65 12 Equal variances assumed 1.089 0.297 −3.501604 0.000 −0.54 0.15 −0.84 −0.24 Equal variances not assumed −3.788139.543 0.000 −0.54 0.14 −0.82 −0.26 13 Equal variances assumed 0.764 0.382 −3.640604 0.000 −0.52 0.14 −0.80 −0.24 Equal variances not assumed −3.643129.600 0.000 −0.52 0.14 −0.81 −0.24 14 Equal variances assumed 1.322 0.251 0.313 604 0.754 4.23E−02 0.13 −0.22 0.31 Equal variances not assumed 0.344 141.467 0.732 4.23E−02 0.12 −0.20 0.29 15 Equal variances assumed 0.155 0.694 −4.421604 0.000 −0.51 0.12 −0.74 −0.28 Equal variances not assumed −4.386128.611 0.000 −0.51 0.12 −0.74 −0.28 16 Equal variances assumed 0.023 0.879 −3.263604 0.001 −0.45 0.14 −0.72 −0.18 Equal variances not assumed −3.303130.876 0.001 −0.45 0.14 −0.72 −0.18 17 Equal variances assumed 11.913 0.001 2.110 604 0.035 0.31 0.14 2.11E−02 0.59 Equal variances not assumed 2.218 135.585 0.028 0.31 0.14 3.32E−02 0.58 18 Equal variances assumed 0.472 0.493 2.793 604 0.005 0.35 0.12 0.10 0.59 Equal variances not assumed 2.589 121.927 0.011 0.35 0.13 8.19E−02 0.61 19 Equal variances assumed 3.786 0.052 2.420 604 0.016 0.35 0.15 6.61E−02 0.64 Equal variances not assumed 2.519 134.310 0.013 0.35 0.14 7.55E−02 0.63 20 Equal variances assumed 0.727 0.394 1.981 604 0.048 0.28 0.14 2.36E−03 0.56 Equal variances not assumed 1.944 127.451 0.054 0.28 0.14 −5.01E−03 0.56 21 Equal variances assumed 1.855 0.174 −1.230604 0.219 −0.14 0.11 −0.36 8.24E−02 Equal variances not assumed −1.094118.543 0.276 −0.14 0.13 −0.39 0.11 22 Equal variances assumed 0.029 0.865 −0.569604 0.569 −8.39E−020.15 −0.37 0.21 Equal variances not assumed −0.561127.995 0.576 −8.39E−020.15 −0.38 0.21 |