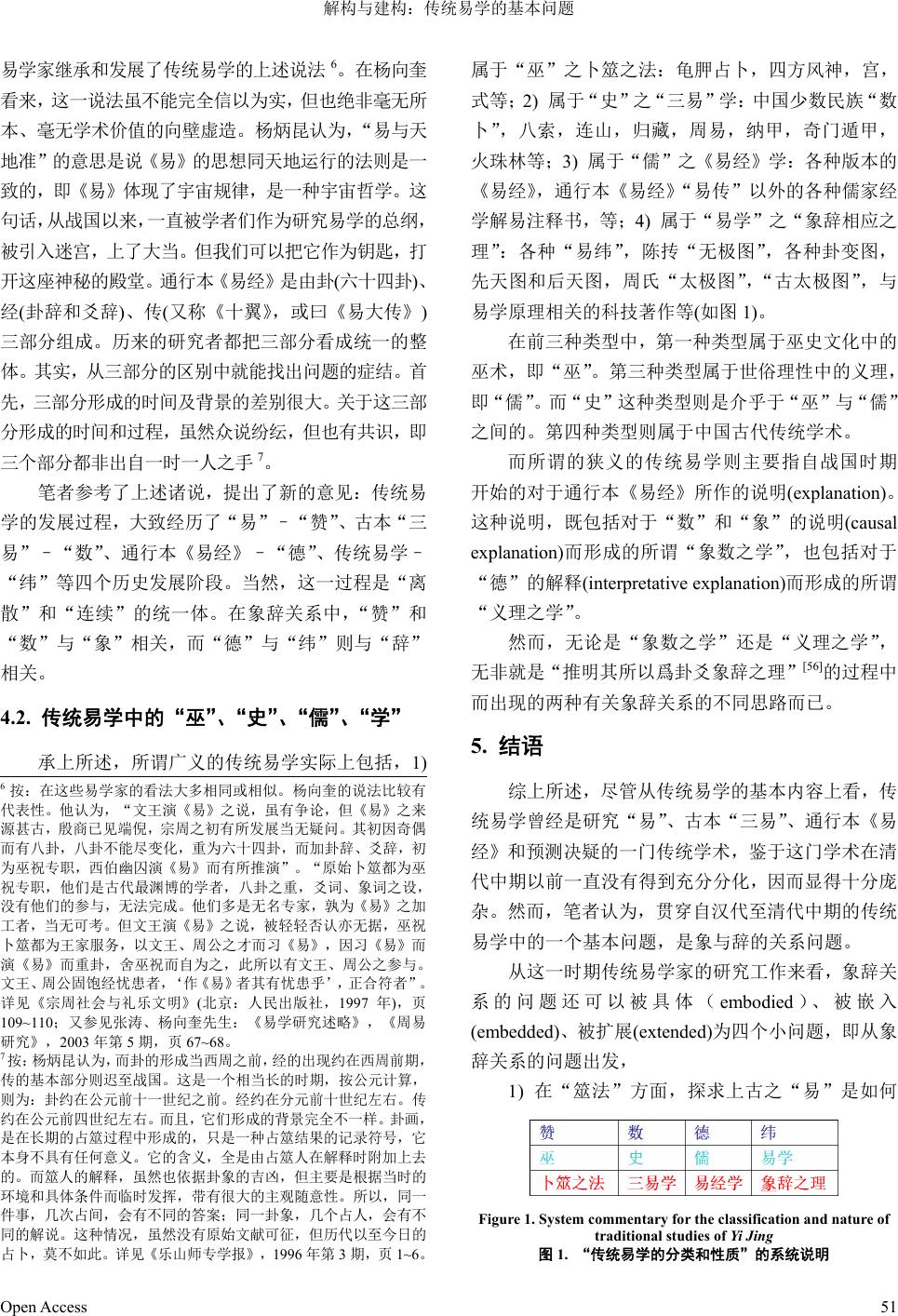

Advances in Philosophy 哲学进展, 2013, 2, 46-52 http://dx.doi.org/10.12677/acpp.2013.24009 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/acpp.html) Deconstruction and Construction: The Basic Issues in the Traditional Studies of Yi Jing Yajun Chen School of Philosophy and Religious Studies, Minzu University of China, Beijing Email: chenyajun1@hotmail.com Received: Sep. 15th, 2013; revised: Sep. 29th, 2013; accepted: Oct. 2nd, 2013 Copyright © 2013 Yajun Chen. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which per- mits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: It is concerned in the basic problem of traditional studies of Yi Jing. The author believes that de- constructing the traditional studies of Yi J in g will help to construct the new theory of modern studies of Yi Jing. At present, the importance of this topic is not taken seriously and scholars engaged in research on the subject are also relatively few. In this paper, on the basis of commentary of the contemporary research work, a basic problem of traditional studies of Yi Jing is discussed in two aspects respectively. They are: 1) the de- velopment of traditional studies of Yi Jin g; 2) the classification and nature of traditional studies of Yi Jing. And the author argues that the basic problem of traditional studies of Yi J i n g is the issue of relationship be- tween “diagrams or hexagram” and “the recorded of explanation”. It also can be further divided into four sub-issues in four aspects. They are: 1) “divining”; 2) the “Three Yi” (the Lian Shan or Lia n Shan Yi, the Gui Cang or Gui Cang Yi, and the Zhouyi in the early version); 3) the Yi Jing in prevailin g version; 4) the gener- alized “Wei Book of Yi Jing”. Keywords: The Traditional Studies of Yi Jing; The Basic Issues in the Traditional Studies of Yi Jing; The Development of Traditional Studies of Yi Jing; The Classification and Nature of Traditional Studies of Yi Jing 解构与建构:传统易学的基本问题 陈亚军 中央民族大学哲学与宗教学学院,北京 Email: chenyajun1@hotmail.com 收稿日期:2013 年9月15 日;修回日期:2013 年9月29 日;录用日期:2013 年10 月2日 摘 要:对传统易学基本问题的解构有助于对现代易学基本理论的建构。目前,学界对于这个问题的 重视的程度不够,从事研究该课题的学者也不够多。本文在对当代国际国内易学界的研究工作进行述 评的基础上,分别从两个方面对传统易学基本问题进行了探讨。这两个方面是:1) 传统易学的发展; 2) 传统易学的分类和性质。本文作者主张,传统易学的基本问题就是象辞关系的问题。该问题还可以 从四个方面被进一步划分为四个小问题。这四个方面是:1) “筮法”;2) “三易”;3) 通行本《易经》; 4) 广义的“易纬”。 关键词:易学;传统易学的基本问题;传统易学的发展;传统易学的分类和性质 Open Access 46  解构与建构:传统易学的基本问题 Open Access 47 1. 引言 传统易学产生的时间,如果从保守的视域来看, 韩宣子在鲁见《易象》,孔子的“韦编三绝”和子夏 《易传》的成书,可以作为传统易学已经产生的重要 标志之一。而如果从较为激进的视域来看,通行本《易 经》形成之前,对于“易”、古本“三易”的说明和 解释,也可以作为传统易学已经产生的重要标志之 一。 虽然自汉代至清代,从传统易学与传统的儒家经 学的关系上看,大致与传统的儒家经学具有交叉关 系,大多数情况下,具有重合关系,因此,传统儒家 经学的兴衰曾经直接影响到传统易学的生存与发展。 然而,中国传统易学曾经是中华民族传统文化的灵 魂。清代中期以前,中国古代的政治、伦理、宗教(尤 其是道教)、技术、文艺、审美、史学、哲理等都以 中国传统易学为其立论的理论框架或者说明的体系。 因此,传统易学的内容: 易道广大,无所不包,旁及天文、地理、乐 律、兵法、韵学、算术,以逮方外之炉火, 皆可援易以为说,而好异者又援以入易,故 易说愈繁[1]。 不过,在上述传统易学里诸多的“学派”中和纷 繁的“易说”中,确实存在着一个无法回避的基本问 题,即象辞关系的问题。“象与辞相对之物。辞旣谓 爻卦之辞,象谓爻卦之象也”[2]。 2. 当代国际国内易学界对于传统易学的 研究工作述评 2.1. 综述 当代国际国内易学界对于传统易学的研究工作, 大致情况如下。 2.1.1. 易学史的研究 1) 通史 比较有代表性的有:潘雨廷的《易学史发微》[3]、 《易学史丛论》[4],高怀民的《易学史系列》[5],张 善文的《历代易家考略》[6]和《历代易学要籍解题》 [7],曹为霖的《易学史镜》[8],以及日本的今春听的 《今氏·易学史》[9]等。 2) 史前史和断代史 比较有代表性的有:黄懿陆的《史前易学》[10], 日本的伊東倫厚的《『易』の起源·成立及びその解 釈の歴史的展開に関する研究》[11],陶磊的《思孟之 间儒学与早期易学史新探》[12],汪学群的《试论清代 中期易学诸流派的特色》[13]。 3) 专人专书的研究 比较有代表性的有:廖名春的《〈周易〉经传与 易学史新论》[14]和《〈周易〉经传与易学史续论:出 土简帛与传世文献的互证》[15],孔令昂的《〈史记〉 易学研究》[16],问永宁的《〈太玄〉研究》[17],林亨 锡的《王船山〈周易内传〉研究》[18],赖贵三主编的 《台湾易学史》[19]等。 2.1.2. 传统易学专题问题的研究 1) 传统易学与数学 比较有代表性的有:王俊龙,瞿永玲的《现行易 卦二进制解释与传统易学思想的矛盾及其消解》[20] 等。 2) 传统易学与医学 这方面的著作和文章很多,比较典型的有,樊云 的《初探传统易学思想在推拿疗法中的体现》[21]等。 3) 传统易学与哲学 这方面的著作和文章很多,比较有代表性的有, 朱伯崑的《易学哲学史》[22],王宇的《传统易学文化 的美学思想探究》[ 23],赵中国的《传统易学史中圣人 作八卦的诸种诠释及其哲学意蕴》 [24,25],韩国的金演宰 的《宋明理学和心学派的易学与道德形上学》 [26],等 。 4) 传统易学与宗教 这方面的著作和文章很多,比较有典型的有,张 勇的《南北朝易卜、易学与佛教融合中的命运关怀》 [27]等。 5) 象与辞之关系 尽管这方面的著作和文章并不多见,然而却是贯穿 与上述研究工作之中的一条基本脉络。民国以来,大约 有十几位易学家比较明确地论述过这个问题。大约有三 种不同看法:其一,主张“象”与“辞”之间有必然的 联系。黄沛荣的《易学乾坤》[28],廖名春的《长安西仁 村陶柏数字卦解读》 [29],杨庆中的《周易古经中的象辞 关系及其哲学诠释空间》[30],邢丽在《试论〈易传〉中 的象辞关系》 [31],等持此看法。其二,主张“象”与“辞”  解构与建构:传统易学的基本问题 之间没有必然的联系。高亨的《周易古经今说》[32],李 镜池的《周易探源》[33],朱伯崑先生的《易学哲学史》 [34],张立文的《白话帛书周易》 [35],等持此观点。其三, 试图超越前两种看法。张其成的《易道主干》[36],张祥 龙的《象、数与文字》[37],等持这种看法。 2.2. 述评 当代国际国内易学界对于传统易学的研究工作, 大致有一下四个方面的特点: 其一,当代易学工作者中很少有人对于传统易学 进行整体性的反思。值得提及的是,邓文琦从事过类 似的反思工作。他认为,“传统易学研究的主渠道, 使易学研究越来趟脱离《周易》原书的主旨”[38]。不 过,他的这个说法尚未完全超出南宋的朱熹和清代中 期的惠栋的看法和做法。 其二,当代易学工作者对于传统易学与西方近代 科学的学术范式进行了比较,从而发现传统易学具有 综合性。例如,商宏宽主张,不仅传统易学具有综合 性,而且中国传统学术亦然[39]。实际上,关于传统易 学的综合性,不仅在清代亦有人提及,而且在清代已 经有一些易学家试图走出传统易学的巢臼,而另辟蹊 径。例如,晏斯盛、程廷祚、焦循等[40]。 其三,大多数当代中外易学工作者对于传统易学 的研究是从现代学科分类的视域出发、分门别类地进 行研究或者专题研究。例如,朱伯崑先生的《易学哲 学史》,董光璧先生的《易学与科技》[41],池田知久 先生主编的《上海博楚简の研究》[42]等。至于这种易 学研究范式的兴起,则可以上溯至清代晚期[43]。而只 有少数没有专业的易学爱好者或者“国学大师”仍然 在沿袭旧习。 其四,虽然只有为数不多的当代易学工作者探讨 了传统易学中的象辞关系问题,然而触及到了传统易 学中的一个具有普遍性的问题。自汉代至清代,无论 是儒家经学中的象数派易学,义理派易学,还是儒家 经学以外的易学,例如道教易学、佛教易学等,大多 数易学家的研究工作是围绕着试图揭示象辞之间的 关系或者否定这二者之间的关系而展开的。而王夫之 则将这个问题凸显了[44]。不过,在此期间,也有人不 赞成这种搞法。例如,朱熹就不赞成“象辞相应”之 说,他认为,“初,但有占而无文。徃徃如今人用火 珠林起课者相似,但用其爻而不用其辞。则知古人占 不待辞而后现吉凶”[45]。以此观之,对于这个问题的 研究应当进一步具体化。 3. 传统易学的发展 中国传统易学的发展大致经历了两个并行的历 史发展阶段,即 1) 通行本《易经》形成的历史,2) 传 统易学的形成和发展,即对于“易”、古本“三易”、 通行本《易经》的说明史和解释史。 3.1. 关于“易”、古本“三易”、“易经” 问题之基本设想 《易经》是我国一部古老的典籍。通行本《易经》 的形成经历了很长的一个历史时期,大致经历了 “易”、古本“三易”、通行本《易经》三个历史发展 阶段。 1) 关于古本“三易”问题之假说 “易”作为原始巫史文化的“数卜”,即巫术占 卜中之一种,其产生的或发生的年代久远。具体时间 目前还无法考证。《周礼·春官·宗伯》有所谓“三 易之法”的说法,故至迟在夏代可能已有“数卜”。 关于古本“三易”之说中的“连山”,近年来由 于人类学和人文地理的新发现,特别是对于水书本 “连山易”的研究成果,人们对于历史传说中“连山” 真伪有了一种全新的认识[46]。不过,在象辞关系的问 题上,有人主张“连山”为汉代古本《周易》的衍生 物[47]。关于“归藏”,近年来由于考古学的新发现, 特别是对于王家台秦简《归藏》的研究成果,人们觉 得历史传说中“归藏”已经是确定无疑了[48]。但是, 在象辞关系的问题上,也有人主张“归藏”亦为汉代 古本《周易》的衍生物[49],有人怀疑王家台秦简《易》 卦非“殷易”亦非《归藏》[50]。 至于古本《周易》的产生,可能与商代晚期,东 西部地区经济文化的交流之外部原因、卜筮并用 1、 东西部地区筮法之间的融合之内部原因,有相关关 系。从通行本《易经》卦爻辞中的“帝乙归妹”,可 以推测出其产生时间之上限。至于其产生时间之下 限,可能与西周末年的“平王东迁”和东周时期的“学 术下移”有相关关系 2。从《国语》、《左传》上的历 1按:《周礼·春官·宗伯》:“凡国之大事,先筮而後卜”(中华 书局影印 1935 年世界书局《十三经注疏》本,第 805 页,1980 年)。 2按;比较新的说法有周锡复的“西周晚期”说。参见,《易经》 的语言形式与著作年 代——兼论西周礼乐文化对 中国韵文艺术发 展的影响,中国社会科学(第四期),2003,166-174。 Open Access 48  解构与建构:传统易学的基本问题 史记录来看,至迟在春秋时期,已经产生了说明和解 释古本《周易》的“易学”及其著作“蓍书”。这里 所说的“古本《周易》”指的是两周之际太史寮一系 史官所传承的《周易》,早已失传,而不是指流传至 今的南宋吕祖谦的《古周易》。宋明时期的易学家所 说的“古周易”实际上指的是汉代通行的十二篇本《易 经》3。近年来,由于考古学的新发现,特别是对于马 王堆西汉帛本《周易》、双古堆西汉简本《周易》、上 海博物馆藏战国简本《周易》的研究成果,上述古本 《周易》假说的合理性增强了。 2) 关于通行本《易经》成书问题之假说 通行本《易经》的生成,其时间上的上限是孔子 授徒讲学,特别是在其晚年,“韦编三绝”时期。孔 子及其弟子根据一定的理论思维模式而重新解释或 者整理了其所据的“古本《周易》”和相关“蓍书”。 孔子去世之后,早期的儒学经学家们,如子夏,将上 述文献资料编辑在一起。并且,共称之为“易经”。 其后,“易经”随儒字经学的发展而有所变异。例如, 据《汉书·艺文志》记载,在经文的文本方面,今文经 与古文经之间颇有异同。在传文的文本方面,东汉熹 平石经与今通行本《易经》之间亦有所不同。今通行 本《易经》指魏晋时期王弼所注所传之“易经”。 3) 关于通行本《易经》性质问题之假说 由于“易经”之文本曾经一度与儒学经学的发展 而有所变异。因而,其性质也曾经发生过变化。大致 经历了三个历史发展阶段。 其一,孔子的思想,根据现有的资料,即《论语》, 特别是帛本《要》,实际上是处于信仰与理性、宗教 与经验科学之间的,也就是说是在其中间“允执厥中” (《论语·尧曰》)。这种情况,特别是早期儒学的本原 与本体相统一、对待与流行相同一的哲学范式,就决 定了“易经”在其产生时期的基本性质。这一点,我 们还可以从先秦的有关文献中感受到这一点。特别是 从《系统》中看到这一特征。 其二,汉代今文经学和纬书经学的“象数”的思 想和“取象”说,特别是贯穿其中的具有本原论意味 的“卦气”说,对于“易经”在其发展过程中的性质, 曾经起到了决定性作用。它直接影响到了对于经文文 本的理解和解释,甚至“异文”的校勘。同时,还直 接影响到了传文文本的编辑工作。 其三,王弼《周易注》的思想是力图恢复先秦儒 学的易学思想和学术范式。“取义”说,重视“德义”。 但是,还应当注意,王弼的做法并非是对于先秦早期 儒学易学的简单回归。而是通过授道入儒而又赋予了 新的内容。这种情况,特别是贯穿王弼玄学哲学之中 的具有本体论色彩的“贵无”论,对于通行本《易经》 的最后定形,起到了决定性的作用。 坦率地说,在我们思考上述有关古本《周易》和 通行本《易经》的“假说”时,不得不面临着一个挥 之不去的问题,即通行本《易经》中卦爻辞的重复问 题;为此而不得不对传统易学所谓的“象辞相应”的 说法和思路产生疑问。 3.2. 传统易学发展之纲要 关于传统易学的发展问题,国内外学术同仁的研 究成果颇丰,在此基础上,笔者另辟蹊径,试图 1) 以 两部成书年代相距两千年的古籍文献,湖南长沙马王 堆出土的帛本《要》和《四库全书总目提要》,作为 研究传统易学发展而在时间上的“起点”和“终点”; 2) 以这两部古籍文献上所使用的基本概念,作为研究 传统易学发展而在空间上的两个“语义场”。 1) 早期传统易学发展之纲要:帛本《要》中的孔 子的易说 笔者认为,早期儒家易学经学之纲要是帛本《要》 中的孔子的易说。它不仅深刻地影响了延续了两千多 年的儒家易学经学的发展,而且也为中国传统易学的 分类定了基调。“子赣曰:夫子亦信亓筮乎?子曰: 吾百占而七十当,唯周梁山之占也,亦必从亓多者而 已矣。子曰:易,我后亓祝卜矣!我观亓德义耳也。 幽赞而达乎数,明数而达乎德,又仁者而义行之耳。 赞而不达于数,则亓为巫;数而不达于德,则六为之 史。史巫之筮,卿之而未也,好之而非也。后世之士 疑丘者,或以易乎?吾求其德而已,吾舆史巫同涂而 殊归者也。君子德行焉求福,故祭祀而寡也;仁义焉 求吉,故卜筮而希也”[51]。 这里的“赞”指筮占之“占”4,此为地位低下的 “巫”之数术。而“数”这里则指通过筮占而明乎天 道,即明乎天地之“气数”。此为中层之“史”之职 守。“巫”和“史”在周代都属于太史寮一系职官。 4按:廖名春认为,赞本训祝,引申为占。详见《帛书〈易传〉初 探》(台北:文史哲出版社,1998 年),135 页。 3按:大概与东汉“熹平石经”相关或者相类。 Open Access 49  解构与建构:传统易学的基本问题 其最高的理想境界(外)是明于天道。老子就属于这一 系职官[52]。这里的“德”则指从天道而演绎出人道。 并且,以仁守之,以义行之。此为,君子之最高的精 神境界(内)。 2) 后期传统易学发展之纲要:四库全书总目提要 (易类) 笔者认为,清代中期以来的易学家们对于传统易 学的分类,大致有两种说法,即广义的传统易学有“两 派六宗”之说和“两派八宗”之说。《四库全书总目 提要》主张“两派六宗”之说:“《左传》所记诸占, 盖犹太卜之遗法。汉儒言象数,去古未远也。一变而 为京、焦,入于机祥,再变而为陈、邵,务穷造化, 《易》遂不切于民用。王弼尽黜象数,说以老庄。一 变而胡瑗、程子,始阐明儒理。再变而李光、杨万里, 又参证史事,《易》遂日启其论端。此两派六宗,已 互相攻驳”[53]。 而纪昀为纪虞惇批《周易》稿题辞,则主张“两 派八宗”之说:“易之精奥,理数而已;象其阐明理 数者也。自汉及宋,言数者歧而三:一为孟喜,正传 也;歧而为京焦,流为谶纬;又歧而为陈邵,支离曼 衍,不可究诘,于易为附庸矣。言理者亦歧而三:乘 承比应,费直易也;歧而为王弼,为王宗传,为杨简, 浸淫乎佛老矣;又歧而为李光、杨万里,比附史事, 借发论端,虽不比陈邵之徒虚糜心力,画算经而图弈 谱,然亦易之外传耳。中间持其平者,数则汉之康成, 理则宋之伊川。康成之学不绝如线,唐史征、李鼎祚, 宋王伯厚及近时惠定宇,粗传一二而已;伊川之学传 之者多,然醇驳互见,决择为难”[54]。 笔者对此有新的理解。笔者主张,所谓“两派” 指象数派与义理派。所谓“八宗”指上述两派八种变 易形态(变体)。首先,象数派。《左传》、《国语》中所 记载的筮例和对于筮法的说明。这是象数派易学的开 端。到了汉代形成了所谓“象数”之学。汉代的京房、 焦延寿的易学讲究卦气和阴阳灾异。最终,统一于郑 玄。从而形成象数学的第一个变体。到了宋代,陈抟 的易学讲究图书学、邵雍的易学则将图书学发展成为 数学,二人以此来讲宇宙生成和社会变化,以及人生 哲学。这是象数学的第二个变体。其次,义理派。《论 语》、通行本《易经》“易传”、先秦时期其他版本的 解《易》著作(特别是《要》)中所记载的孔子的解《易》 言论等是其开端。魏晋时期的王弼主张“得意而忘 象”,援道入易学而建构玄学哲学。这是义理派易学 的第一个变体。到了宋代,北宋时期的胡瑗、程颐的 易学旨在建构新儒学的形而上学体系——理学哲学。 南宋时期,杨万里的易学引史证经以把握人事得失、 社会治乱的法则。这是义理学的第二个变体[55]。而狭 义的传统易学则散见于上述“两派八宗”的著述之中。 值得注意的是,无论上述的“派”与“宗”如何 划分,都摆脱不了“象数”与“义理”二分的基本格 局。而“象数”与“义理”二分,无非就是“象”与 “辞”之关系的一种扩展形式而已。 4. 传统易学的分类和性质 4.1. 传统易学中的“赞”、“数”、“德”、“纬” 中国传统易学作为重要的历史文化遗产,曾经不 间断地为中国的古代哲学、古代宗教、古代科技思想 等提供了宝贵的思路和境界。而作为一门传统学术或 者学问,在相当长的历史时期内,其内容包罗万象, 尚未完全分化,大致介于传统文化中的信仰与理性之 间。其中既包括了先秦巫史文化中的迷信思想 5,也 涉及到先秦世俗文化中的人本精神;既包括了战国以 后的民间宗教文化(特别是道教文化、佛教文化、少数 民族文化等),也涉及这一时期的世俗学术思想。 中国传统易学又有广义与狭义之分别。关于广义 的传统易学。民国以前或者“戊戌变法”之前,凡是 对于“易”、古本“三易”、通行本《易经》所作的说 明(explanation)和解释(interpretation)都可以算作广义 的传统易学。关于狭义的传统易学,则仅指对于今通 行本《易经》的所作的说明和解释。 今通行本《易经》的形成经历了很长的历史时期。 传统易学史中有所谓的“人更三圣”说。在《汉书· 艺文志》中,基于《易传》及司马迁等人关于《易经》 成书过程的说法,班固提出了“人更三圣”的观点, 认为伏羲作八卦,周文王演为六十四卦和卦辞、爻辞, 而孔子则作《易传》。后来马融提出文王作卦辞、周 公作爻辞的说法。陆绩、孔颖达等人继承其说。宋代 朱熹又提出了“人更四圣”之说。近现代以来,一些 5按:这种“迷信思想”类似于一些西方宗教学中所谓的“形而下 宗教”,physical religion亦作materialist Religion。参见 Friedrich Max Müller, Physical religion: The Gifford lectures-delivered be f ore the university of Glasgow in 1890 (Longmans, Green, 1891)。参见 S. Brent Plate, Ed., Material religion. The Journal of Objects, Art and Belief。 Open Access 50  解构与建构:传统易学的基本问题 易学家继承和发展了传统易学的上述说法 6。在杨向奎 看来,这一说法虽不能完全信以为实,但也绝非毫无所 本、毫无学术价值的向壁虚造。杨炳昆认为,“易与天 地准”的意思是说《易》的思想同天地运行的法则是一 致的,即《易》体现了宇宙规律,是一种宇宙哲学。这 句话,从战国以来,一直被学者们作为研究易学的总纲, 被引入迷宫,上了大当。但我们可以把它作为钥匙,打 开这座神秘的殿堂。通行本《易经》是由卦(六十四卦)、 经(卦辞和爻辞)、传(又称《十翼》,或曰《易大传》) 三部分组成。历来的研究者都把三部分看成统一的整 体。其实,从三部分的区别中就能找出问题的症结。首 先,三部分形成的时间及背景的差别很大。关于这三部 分形成的时间和过程,虽然众说纷纭,但也有共识,即 三个部分都非出自一时一人之手7。 笔者参考了上述诸说,提出了新的意见:传统易 学的发展过程,大致经历了“易”–“赞”、古本“三 易”–“数 ”、通行本《易经》–“德”、传统易学– “纬”等四个历史发展阶段。当然,这一过程是“离 散”和“连续”的统一体。在象辞关系中,“赞”和 “数”与“象”相关,而“德”与“纬”则与“辞” 相关。 4.2. 传统易学中的“巫”、“史”、“儒”、“学” 承上所述,所谓广义的传统易学实际上包括,1) 属于“巫”之卜筮之法:龟胛占卜,四方风神,宫, 式等;2) 属于“史”之“三易”学:中国少数民族“数 卜”,八索,连山,归藏,周易,纳甲,奇门遁甲, 火珠林等;3) 属于“儒”之《易经》学:各种版本的 《易经》,通行本《易经》“易传”以外的各种儒家经 学解易注释书,等;4) 属于“易学”之“象辞相应之 理”:各种“易纬”,陈抟“无极图”,各种卦变图, 先天图和后天图,周氏“太极图”,“古太极图”,与 易学原理相关的科技著作等(如图 1)。 在前三种类型中,第一种类型属于巫史文化中的 巫术,即“巫”。第三种类型属于世俗理性中的义理, 即“儒”。而“史”这种类型则是介乎于“巫”与“儒” 之间的。第四种类型则属于中国古代传统学术。 而所谓的狭义的传统易学则主要指自战国时期 开始的对于通行本《易经》所作的说明(explanation)。 这种说明,既包括对于“数”和“象”的说明(causal explanation)而形 成的所谓“ 象数之学”,也包括对于 “德”的解释(interpretative explanation)而形成的所谓 “义理之学”。 然而,无论是“象数之学”还是“义理之学”, 无非就是“推明其所以爲卦爻象辞之理”[56]的过程中 而出现的两种有关象辞关系的不同思路而已。 5. 结语 6按:在这些易学家的看法大多相同或相似。杨向奎的说法比较有 代表性。他认为,“文王演《易》之说,虽有争论,但《易》之来 源甚古,殷商已见端倪,宗周之初有所发展当无疑问。其初因奇偶 而有八卦,八卦不能尽变化,重为六十四卦,而加卦辞、爻辞,初 为巫祝专职,西伯幽囚演《易》而有所推演”。“原始卜筮都为巫 祝专职,他们是古代最渊博的学者,八卦之重,爻词、象词之设, 没有他们的参与,无法完成。他们多是无名专家,孰为《易》之加 工者,当无可考。但文王演《易》之说,被轻轻否认亦无据,巫祝 卜筮都为王家服务,以文王、周公之才而习《易》,因习《易》而 演《易》而重卦,舍巫祝而自为之,此所以有文王、周公之参与。 文王、周公固饱经忧患者,‘作《易》者其有忧患乎’,正合符者”。 详见《宗周社会与礼乐文明》(北京:人民出版社,1997 年),页 109~110;又参见张涛、杨向奎先生:《易学研究述略》,《周易 研究》,2003 年第 5期,页 67~68。 7按:杨炳昆认为,而卦的形成当西周之前,经的出现约在西周前期, 传的基本部分则迟至战国。这是一个相当长的时期,按公元计算, 则为:卦约在公元前十一世纪之前。经约在分元前十世纪左右。传 约在公元前四世纪左右。而且,它们形成的背景完全不一样。卦画, 是在长期的占筮过程中形成的,只是一种占筮结果的记录符号,它 本身不具有任何意义。它的含义,全是由占筮人在解释时附加上去 的。而筮人的解释,虽然也依据卦象的吉凶,但主要是根据当时的 环境和具体条件而临时发挥,带有很大的主观随意性。所以,同一 件事,几次占间,会有不同的答案;同一卦象,几个占人,会有不 同的解说。这种情况,虽然没有原始文献可征,但历代以至今日的 占卜,莫不如此。详见《乐山师专学报》,1996 年第 3期,页 1~6。 综上所述,尽管从传统易学的基本内容上看,传 统易学曾经是研究“易”、古本“三易”、通行本《易 经》和预测决疑的一门传统学术,鉴于这门学术在清 代中期以前一直没有得到充分分化,因而显得十分庞 杂。然而,笔者认为,贯穿自汉代至清代中期的传统 易学中的一个基本问题,是象与辞的关系问题。 从这一时期传统易学家的研究工作来看,象辞关 系的问题还可以被具体(embodied )、被嵌入 (embedded)、被扩展(extended)为四个小问题,即从象 辞关系的问题出发, 1) 在“筮法”方面,探求上古之“易”是如何 Figure 1. System commentary for the classification and nature of traditional studies of Yi Jing 图1. “传统易学的分类和性质”的系统说明 Open Access 51  解构与建构:传统易学的基本问题 Open Access 52 揲蓍成卦的(即“象”),如何占断吉凶的(即“辞”)。 2) 在“三易”方面,前二“易”主要涉及文献的 整理和辑佚问题,而古本《周易》则涉及“象”和“辞” 关系的还原问题,即古本《周易》成书问题和性质问 题。 3) 在通行本《易经》方面,对于“象”与“辞” 进行目录学、版本学、校勘学和注释学的研究,探索 作为“圣人之书”究竟包含了哪些“圣人之道”的问 题,以及如何“推天道以明人事者也”[57],即如何探 索“蓍卦象辞之理”[58]的。 4) 在广义的“易纬”方面,探索如何运用或应用 象辞关系中的“易之义”,特别是其中的对待观和流 行观,以及“模型”观念去进行技术创新、经邦治国、 发展文化,以及满足部分人在精神上的某些需求的问 题。 参考文献 (References) [1] (1965) 四库全书总目提要. 中华书局, 北京, 1. [2] [宋]刘牧. 易数钩隐图(卷上). 两仪生四象第九. In: 清通志堂 经解本 , 2. [3] 潘雨廷 (2001) 易学史发微. 复旦大学出版社, 上海. [4] 潘雨廷 (2007) 易学史丛论. 上海古籍出版社, 上海. [5] 高怀民 (2007) 易学史系列. 广西师范大学出版社, 南宁. [6] 张善文 (2006) 历代易家考略. 顶渊文化事业有限公司, 台 北. [7] 张善文 (2006) 历代易学要籍解题. 顶渊文化事业有限公司, 台北. [8] 曹为霖 (1980) 易学史镜. 新文丰出版股份有限公司, 台北. [9] [日]今春听 (1941) 今氏·易学史. 纪元书局, 东京. [10] 黄懿陆 (2011) 史前易学. 云南人民出版社, 昆明. [11] [日]伊東倫厚 (2002-2005) 『易』の起源・成立及びその解 釈の歴史的展開に関する研究. 北海道大学, 2002-2006. [12] 陶磊 (2009) 思孟之间儒学与早期易学史新探. 天津古籍出 版社, 天津. [13] 汪学群 (2008) 试论清代中期易学诸流派的特色. 中国哲学 史 , 4, 38-44. [14] 廖名春 (2001) 《周易》经传与易学史新论. 齐鲁书社, 济南. [15] 廖名春 (2012) 《周易》经传与易学史续论: 出土简帛与传世 文献的互证. 中国财富出版社, 北京. [16] 孔令昂 (2009) 《史记》易学研究. 硕士论文, 北京师范大学, 北京. [17] 问永宁 (2005) 《太玄》研究. 博士论文, 武汉大学, 武汉. [18] 林亨锡 (1999) 王船山《周易内传》研究. 博士论文, 北京大 学, 北京. [19] 赖贵三, 主编 (2005) 台湾易学史. 里仁书局, 台北. [20] 王俊龙, 瞿永玲 (2002) 现行易卦二进制解释与传统易学思 想的矛盾及其消解. 东疆学刊 , 3, 72-78. [21] 樊云 (2006) 初探传统易学思想在推拿疗法中的体现. 甘肃 中医 , 1, 4-6. [22] 朱伯崑 (2005) 易学哲学史.昆仑出版社, 北京. [ 23] 王宇 (2012) 传统易学文化的美学思想探究. 美术大观 , 6, 76. [24] 赵中国 (2013) 传统易学史中圣人作八卦的诸种诠释及其哲 学意蕴(上). 周易研究 , 2, 5-13, 22. [25] 赵中国 (2013) 传统易学史中圣人作八卦的诸种诠释及其哲 学意蕴(下). 周易研究 , 3, 64-74. [26] [韩]金演宰 (2002) 宋明理学和心学派的易学与道德形上学. 博士论文, 北京大学, 北京. [27] 张勇 (2009) 南北朝易卜、易学与佛教融合中的命运关怀. 太 原理工大学学报 ( 社会科学版 ), 3, 22-26. [28] 黄沛荣 (1998) 易学乾坤. 大安出版社, 台北. [29] 廖名春 (2003) 长安西仁村陶柏数字卦解读. 周易研究 , 5, 11-13. [30] 杨庆中 (2004) 《周易》古经中的象辞关系及其哲学诠释空 间. In: 中国哲学与易学 , 北京大学出版社, 北京, 429-435. [31] 邢丽 (2009) 试论《易传》中的象辞关系. 才智 , 23, 147-148. [32] 高亨 (1984) 周易古经今注. 中华书局, 北京, 重订自序. [33] 李境池 (1978) 周易探源. 中华书局, 北京, 63. [34] 朱伯崑 (2009) 易学哲学史(第一卷). 昆仑出版社, 北京, 12- 14. [35] 张立文 (1992) 白话帛书周易. 中州古籍出版社, 郑州, 注释 说明. [36] 张其成 (1999) 易道主干. 中国书店, 北京, 71. [37] 张祥龙 (2004) 象、数与文字——《周易·经》、毕达哥拉斯学 派几莱布尼兹对中西哲理思维方式的影响. In: 中国哲学与 易学 , 北京大学出版社, 北京, 380. [38] 邓文琦 (2004) 易学研究的千年误区——《周易》研究中的 “真”、“用”之辨. 山东省农业管理干部学院学报 , 5, 106. [39] 商宏宽 (2003) 以易学理论探讨中国传统学问的特点. 安阳 大学学报 , 4, 3. [40] 汪学群 (2008) 试论清代中期易学诸流派的特色. 中国哲学 史 , 4, 38-44. [41] 董光璧 (2002) 易学与科技. 大展出版社, 台北. [42] [日]池田知久, 监修, 日本大东文化大学上海博楚简研究班, 编辑 (2012) 《上海博楚简の研究(六)》. 日本大东文化大 学大学院事务室发行, 日本株式会社ドツトケイズ印刷, 东 京. [43] 施炎平 (2008) 易學現代轉化的一個重要環節——析康有為 對《周易》理念的詮釋和闡發. 周易研究 , 6, 41-47. [44] [清]王夫之 (1988) 周易内传. In: 船山全书 , 岳麓书社, 长沙, 505. [45] 朱鉴 (1989) 朱文公易说(卷十八). 上海古籍出版社, 上海, 373. [46] 阳国胜, 陈东明, 姚炳烈 (2008) 水书《连山易》真伪考. 贵 州大学学报 ( 社会科学版 ), 5, 48-55. [47] 程二行, 彭公璞 (2004) 《归藏》非殷人之易考. 中国哲学史 , 2, 100-107. [48] 宋镇豪 (2010) 谈谈《连山》和《归藏》. 文物 , 2, 48-58. [49] 程二行, 彭公璞 (2004) 《归藏》非殷人之易考. 中国哲学史, 2, 100-107. [50] 史善刚, 董延寿 (2010) 王家台秦简《易》卦非“殷易”亦非《归 藏》. 哲学研究 , 3, 34-41, 127. [51] 廖名春 (1998) 帛书《易传》初探. 文史哲出版社, 台北, 280. [52] 陈汉平 (1986) 西周册命制度研究. 学林出版杜, 上海. [53] (1965) 四库全书总目提要(易类). 中华书局, 北京, 1. [54] [清]纪昀 (1993) 纪昀为纪虞惇批《周易》稿题辞. In: 周易研 究 , 4, 37. [55] (1965) 四库全书总目提要(易类). 中华书局, 北京, 1. [56] [明]金賁亨. 台學源流(卷六). In: 清金文煒刻光緖八年陳樹 桐補修本 , 16-17. [57] 同前注。 [58] [清]晏斯盛. 易翼説(卷二). In: 清文淵閣四庫全書本 , 17. |