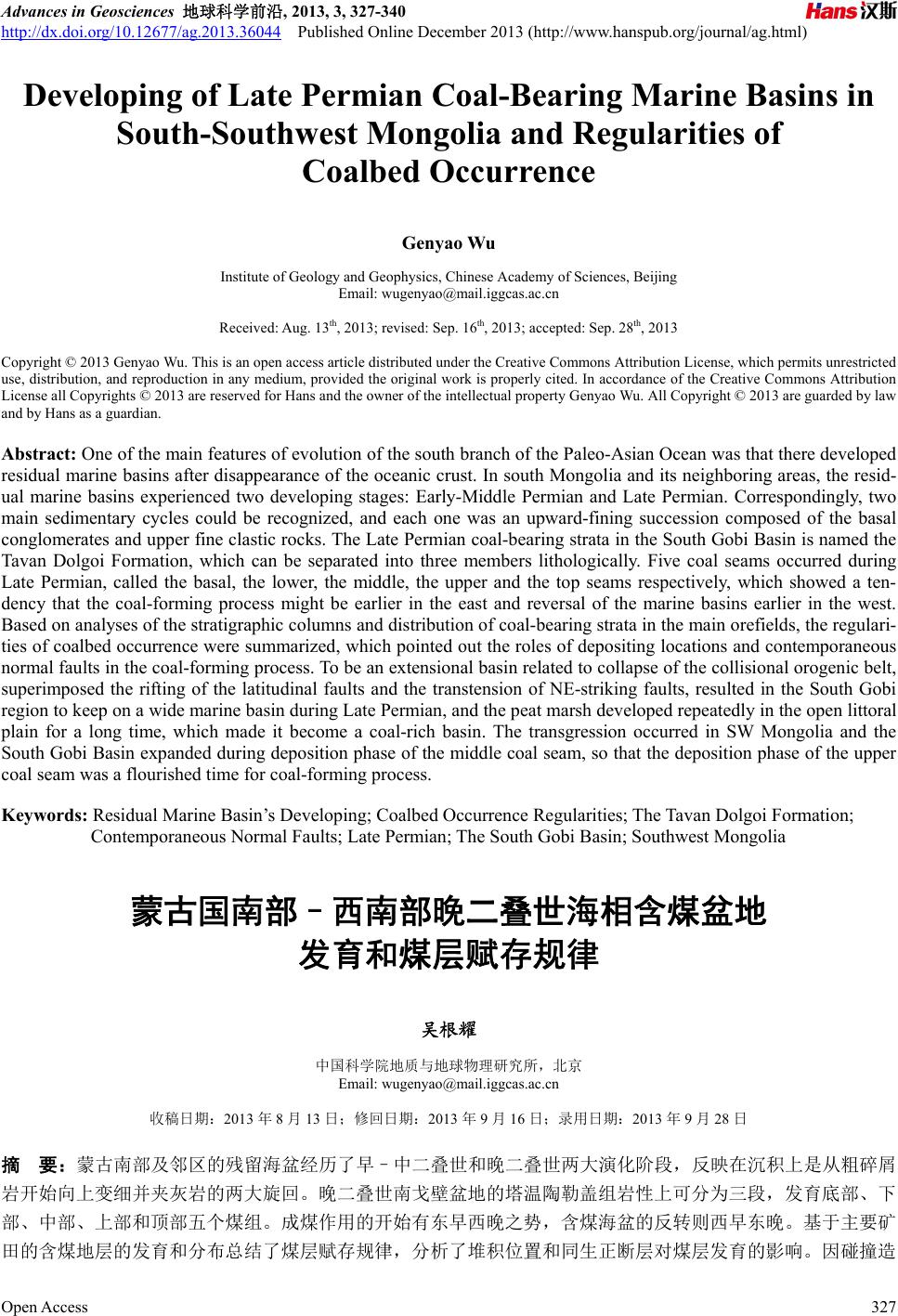

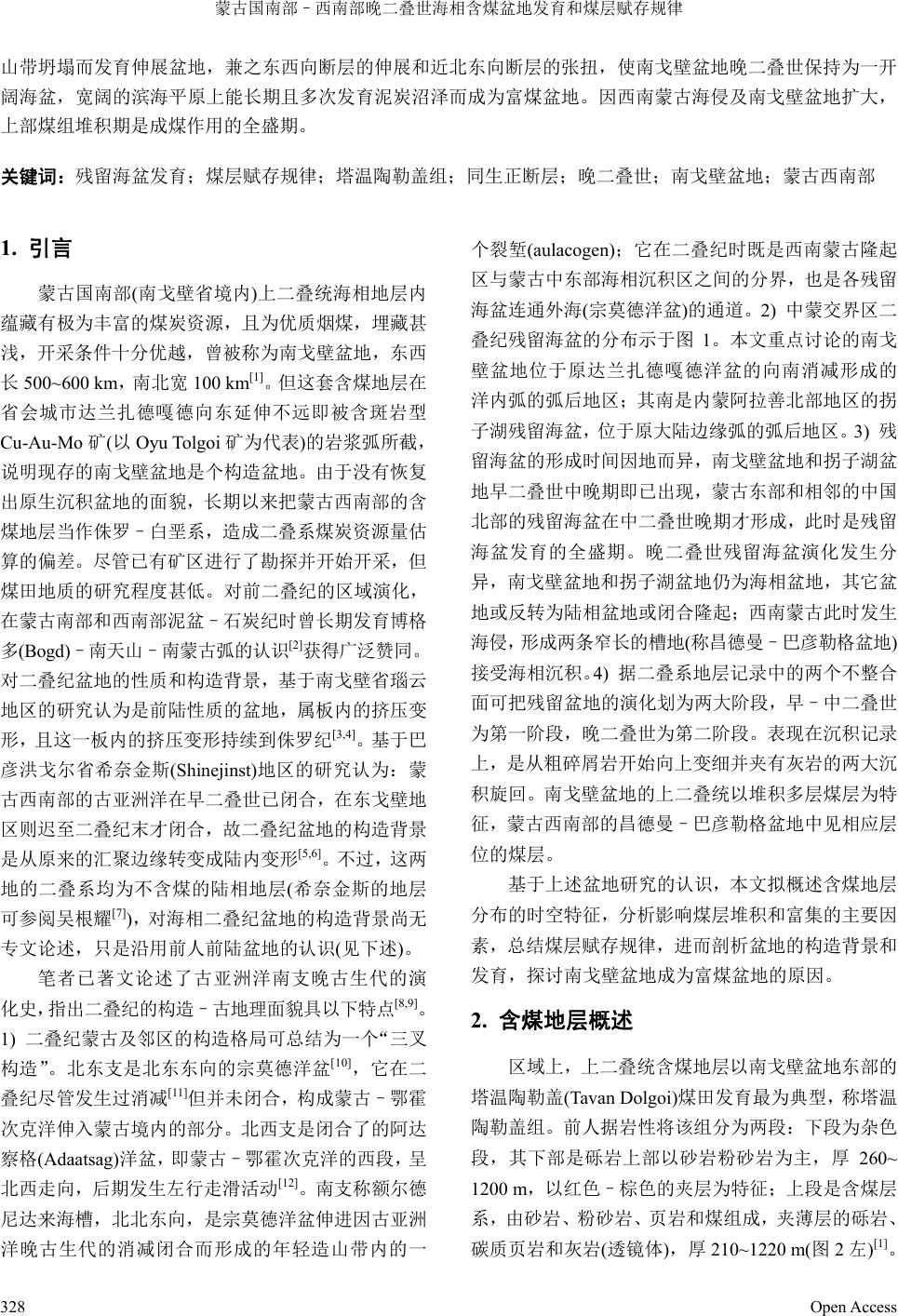

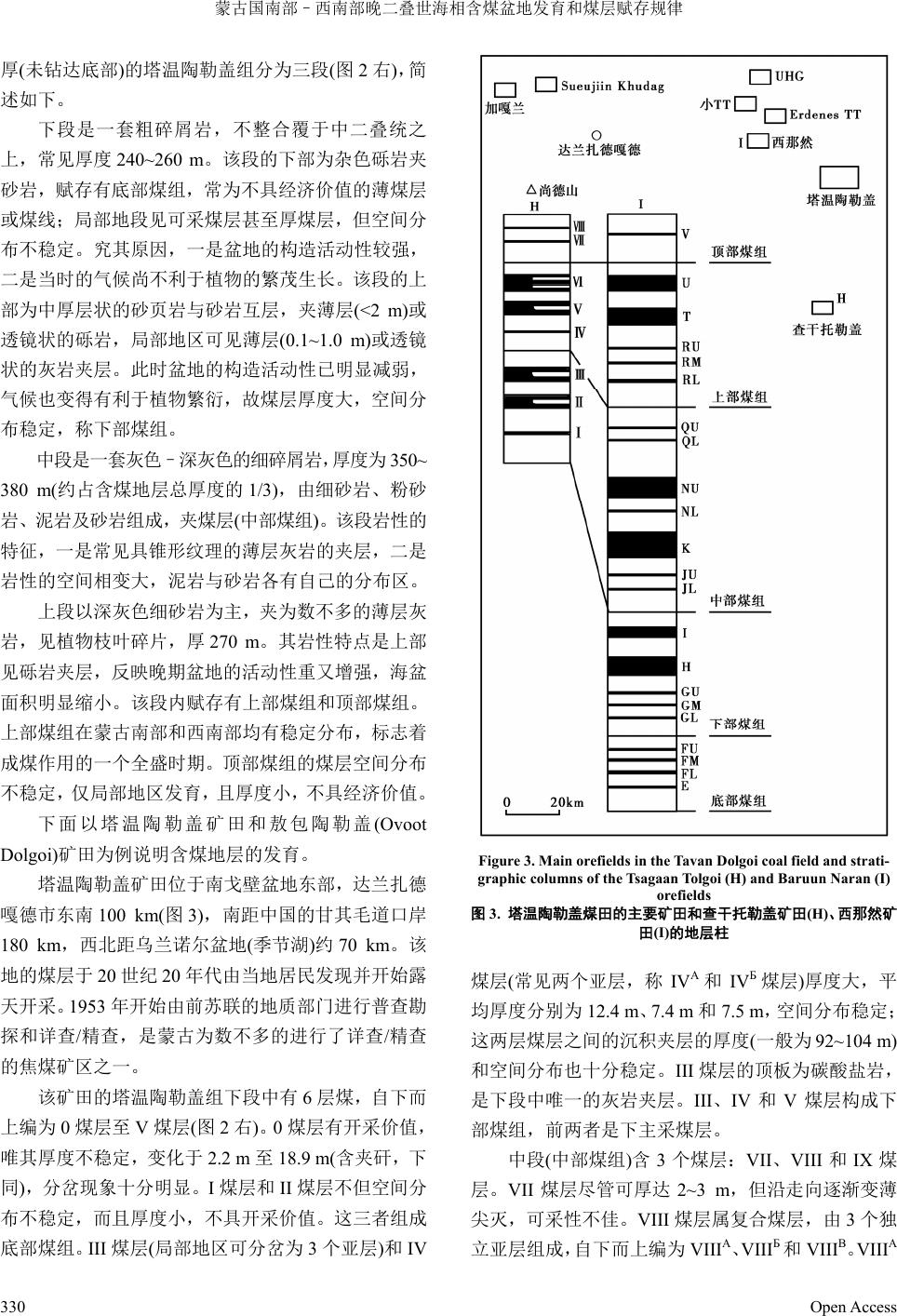

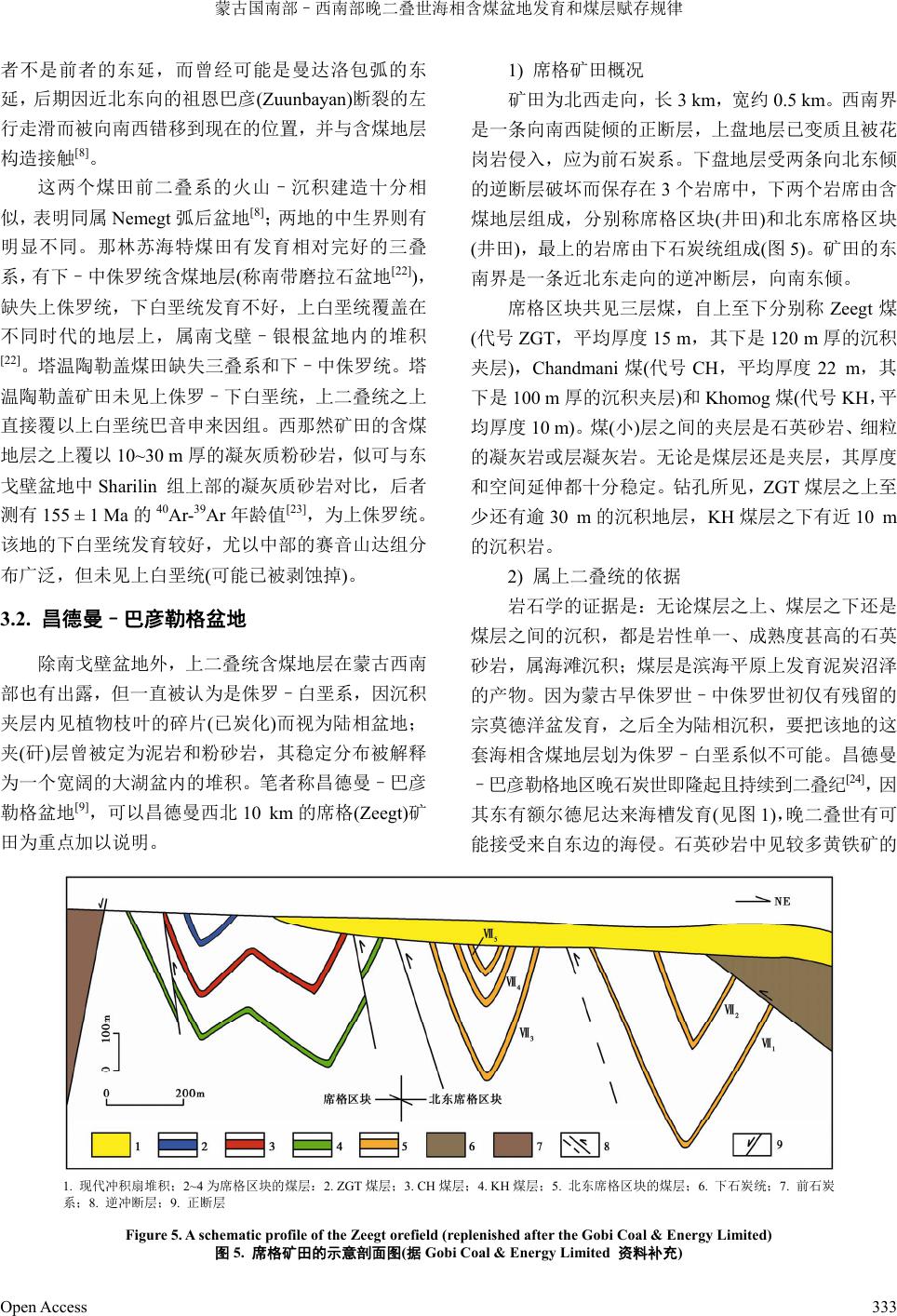

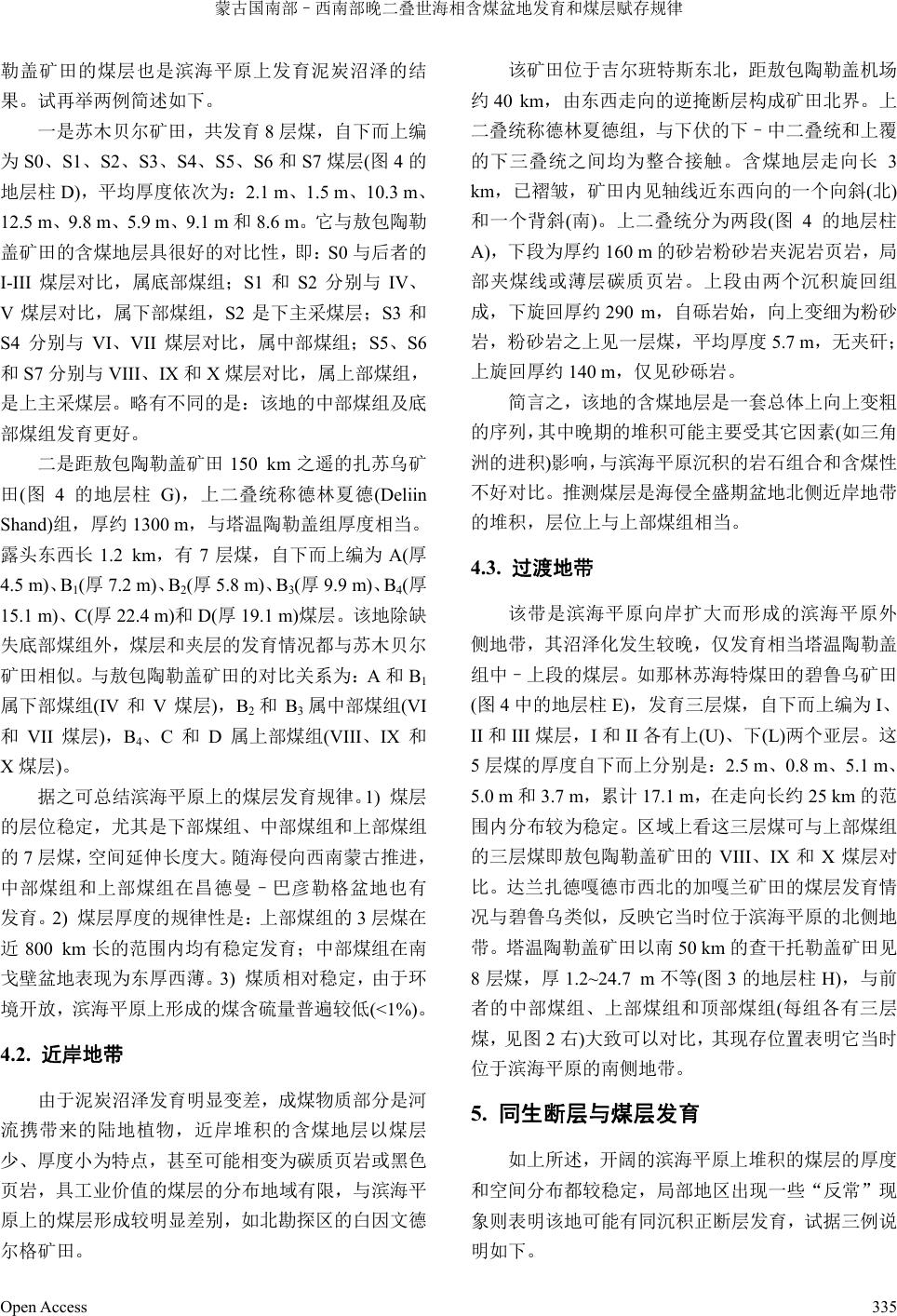

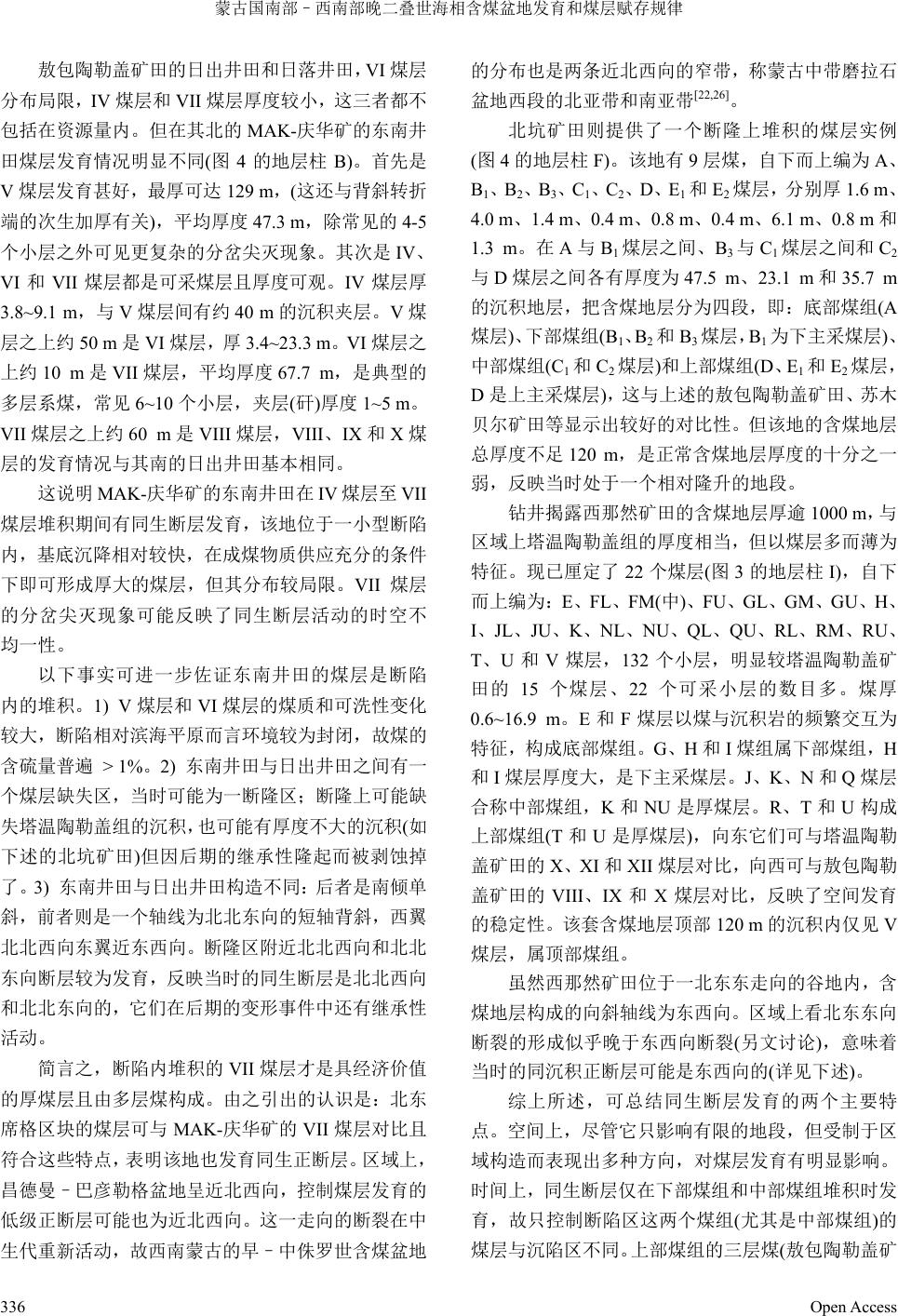

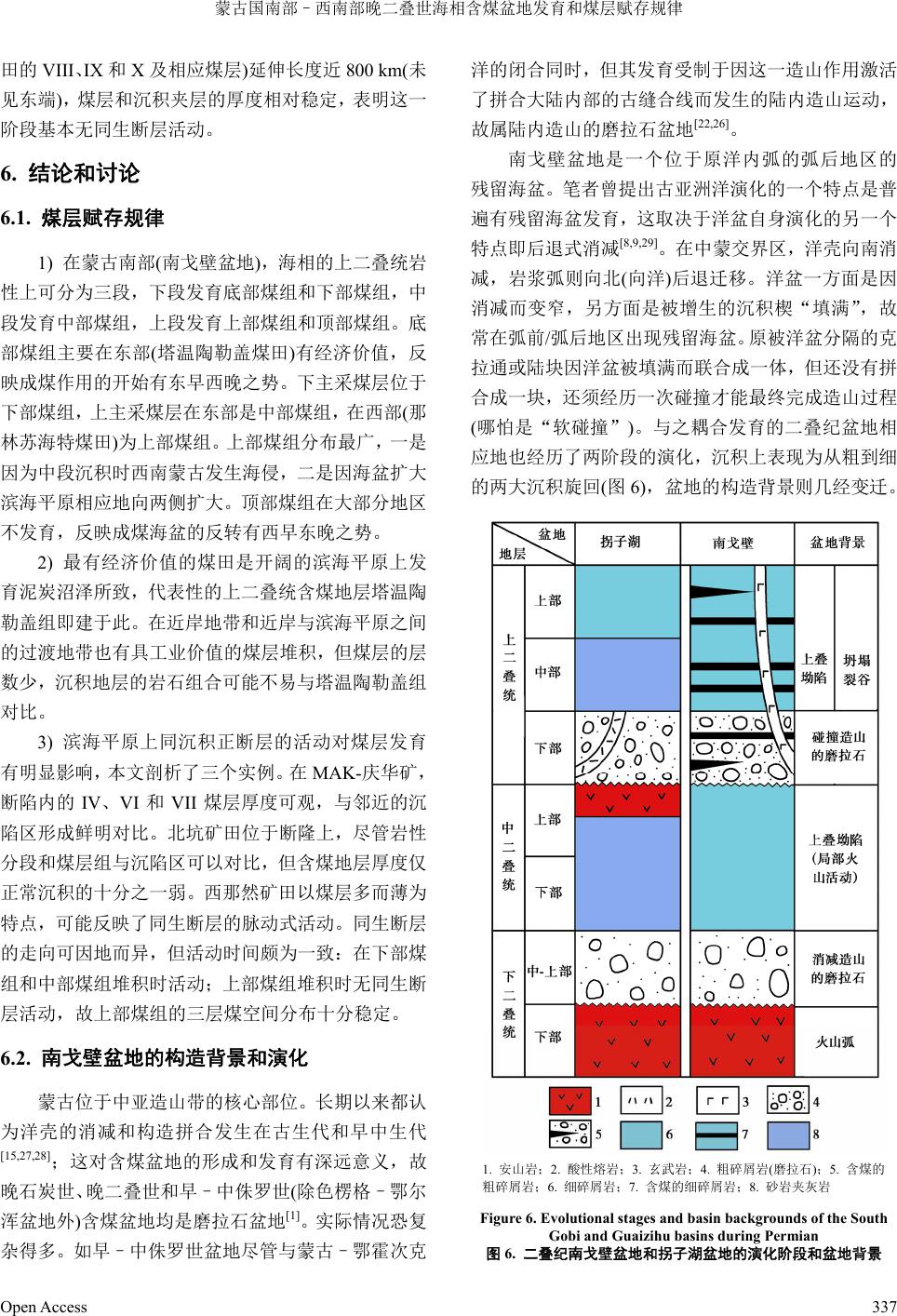

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 327-340 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.36044 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Developing of Late Permian Coal-Bearing Marine Basins in South-Southwest Mongolia and Regularities of Coalbed Occurrence Genyao Wu Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: wugenyao@mail.iggcas.ac.cn Received: Aug. 13th, 2013; revised: Sep. 16th, 2013; accepted: Sep. 28th, 2013 Copyright © 2013 Genyao Wu. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Genyao Wu. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian. Abstract: One of the main features of evolution of the south branch of the Paleo-Asian Ocean was that there developed residual marine basins after disappearance of the oceanic crust. In south Mongolia and its neighboring areas, the resid- ual marine basins experienced two developing stages: Early-Middle Permian and Late Permian. Correspondingly, two main sedimentary cycles could be recognized, and each one was an upward-fining succession composed of the basal conglomerates and upper fine clastic rocks. The Late Permian coal-bearing strata in the South Gobi Basin is named the Tavan Dolgoi Formation, which can be separated into three members lithologically. Five coal seams occurred during Late Permian, called the basal, the lower, the middle, the upper and the top seams respectively, which showed a ten- dency that the coal-forming process might be earlier in the east and reversal of the marine basins earlier in the west. Based on analyses of the stratigraphic columns and distribution of coal-bearing strata in the main orefields, the regulari- ties of coalbed occurrence were summarized, which pointed out the roles of depositing locations and contemporaneous normal faults in the coal-forming process. To be an extensional basin related to collapse of the collisional orogenic belt, superimposed the rifting of the latitudinal faults and the transtension of NE-striking faults, resulted in the South Gobi region to keep on a wide marine basin during Late Permian, and the peat marsh developed repeatedly in the open littoral plain for a long time, which made it become a coal-rich basin. The transgression occurred in SW Mongolia and the South Gobi Basin expanded during deposition phase of the middle coal seam, so that the deposition phase of the upper coal seam was a flourished time for coal-forming process. Keywords: Residual Marine Basin’s Developing; Coalbed Occurrence Regularities; The Tavan Dolgoi Formation; Contemporaneous Normal Faults; Late Permian; The South Gobi Basin; Southwest Mongolia 蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地 发育和煤层赋存规律 吴根耀 中国科学院地质与地球物理研究所,北京 Email: wugenyao@mail.iggcas.ac.cn 收稿日期:2013 年8月13 日;修回日期:2013年9月16日;录用日期:2013年9月28 日 摘 要:蒙古南部及邻区的残留海盆经历了早–中二叠世和晚二叠世两大演化阶段,反映在沉积上是从粗碎屑 岩开始向上变细并夹灰岩的两大旋回。晚二叠世南戈壁盆地的塔温陶勒盖组岩性上可分为三段,发育底部、下 部、中部、上部和顶部五个煤组。成煤作用的开始有东早西晚之势,含煤海盆的反转则西早东晚。基于主要矿 田的含煤地层的发育和分布总结了煤层赋存规律,分析了堆积位置和同生正断层对煤层发育的影响。因碰撞造 Open Access 327  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 Open Access 328 山带坍塌而发育伸展盆地,兼之东西向断层的伸展和近北东向断层的张扭,使南戈壁盆地晚二叠世保持为一开 阔海盆,宽阔的滨海平原上能长期且多次发育泥炭沼泽而成为富煤盆地。因西南蒙古海侵及南戈壁盆地扩大, 上部煤组堆积期是成煤作用的全盛期。 关键词:残留海盆发育;煤层赋存规律;塔温陶勒盖组;同生正断层;晚二叠世;南戈壁盆地;蒙古西南部 1. 引言 蒙古国南部(南戈壁省境内)上二叠统海相地层内 蕴藏有极为丰富的煤炭资源,且为优质烟煤,埋藏甚 浅,开采条件十分优越,曾被称为南戈壁盆地,东西 长500~600 km,南北宽 100 km[1]。但这套含煤地层在 省会城市达兰扎德嘎德向东延伸不远即被含斑岩型 Cu-Au-Mo 矿(以Oyu Tolgoi 矿为代表)的岩浆弧所截, 说明现存的南戈壁盆地是个构造盆地。由于没有恢复 出原生沉积盆地的面貌,长期以来把蒙古西南部的含 煤地层当作侏罗–白垩系,造成二叠系煤炭资源量估 算的偏差。尽管已有矿区进行了勘探并开始开采,但 煤田地质的研究程度甚低。对前二叠纪的区域演化, 在蒙古南部和西南部泥盆–石炭纪时曾长期发育博格 多(Bogd)–南天山–南蒙古弧的认识[2]获得广泛赞同 。 对二叠纪盆地的性质和构造背景,基于南戈壁省瑙云 地区的研究认为是前陆性质的盆地,属板内的挤压变 形,且这一板内的挤压变形持续到侏罗纪[3,4]。基于巴 彦洪戈尔省希奈金斯(Shinejinst)地区的研究认为:蒙 古西南部的古亚洲洋在早二叠世已闭合,在东戈壁地 区则迟至二叠纪末才闭合,故二叠纪盆地的构造背景 是从原来的汇聚边缘转变成陆内变形[5,6]。不过,这两 地的二叠系均为不含煤的陆相地层(希奈金斯的地层 可参阅吴根耀[7]),对海相二叠纪盆地的构造背景尚无 专文论述,只是沿用前人前陆盆地的认识(见下述)。 笔者已著文论述了古亚洲洋南支晚古生代的演 化史,指出二叠纪的构造–古地理面 貌具以下特点[8,9]。 1) 二叠纪蒙古及邻区的构造格局可总结为一个“三叉 构造”。北东支是北东东向的宗莫德洋盆[10],它在二 叠纪尽管发生过消减[11]但并未闭合,构成蒙古–鄂霍 次克洋伸入蒙古境内的部分。北西支是闭合了的阿达 察格(Adaatsag)洋盆,即蒙古–鄂霍次克洋的西段,呈 北西走向,后期发生左行走滑活动[12]。南支称额尔德 尼达来海槽,北北东向,是宗莫德洋盆伸进因古亚洲 洋晚古生代的消减闭合而形成的年轻造山带内的一 个裂堑(aulacogen);它在二叠纪时既是西南蒙古隆起 区与蒙古中东部海相沉积区之间的分界,也是各残留 海盆连通外海(宗莫德洋盆)的通道。2) 中蒙交界区二 叠纪残留海盆的分布示于图 1。本文重点讨论的南戈 壁盆地位于原达兰扎德嘎德洋盆的向南消减形成的 洋内弧的弧后地区;其南是内蒙阿拉善北部地区的拐 子湖残留海盆,位于原大陆边缘弧的弧后地区。3) 残 留海盆的形成时间因地而异,南戈壁盆地和拐子湖盆 地早二叠世中晚期即已出现,蒙古东部和相邻的中国 北部的残留海盆在中二叠世晚期才形成,此时是残留 海盆发育的全盛期。晚二叠世残留海盆演化发生分 异,南戈壁盆地和拐子湖盆地仍为海相盆地,其它盆 地或反转为陆相盆地或闭合隆起;西南蒙古此时发生 海侵,形成两条窄长的槽地(称昌德曼–巴彦勒格盆地) 接受海相沉积。4) 据二叠系地层记录中的两个不整合 面可把残留盆地的演化划为两大阶段,早–中二叠世 为第一阶段,晚二叠世为第二阶段。表现在沉积记录 上,是从粗碎屑岩开始向上变细并夹有灰岩的两大沉 积旋回。南戈壁盆地的上二叠统以堆积多层煤层为特 征,蒙古西南部的昌德曼–巴彦勒格盆地中见相应层 位的煤层。 基于上述盆地研究的认识,本文拟概述含煤地层 分布的时空特征,分析影响煤层堆积和富集的主要因 素,总结煤层赋存规律,进而剖析盆地的构造背景和 发育,探讨南戈壁盆地成为富煤盆地的原因。 2. 含煤地层概述 区域上,上二叠统含煤地层以南戈壁盆地东部的 塔温陶勒盖(Tavan Dolgoi)煤田发育最为典型,称塔温 陶勒盖组。前人据岩性将该组分为两段:下段为杂色 段,其下部是砾岩上部以砂岩粉砂岩为主,厚 260~ 1200 m,以红色–棕色的夹层为特征;上段是含煤层 系,由砂岩、粉砂岩、页岩和煤组成,夹薄层的砾岩、 碳质页岩和灰岩(透镜体),厚 210~1220 m(图2左)[1]。  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 1. 宗莫德洋盆;2. 中–晚二叠世海相盆地;3. 中二叠世海相晚二叠世陆相盆地;4. 中二叠世(-晚二叠世初)海相盆地晚二叠世总体隆起; 5. 晚二叠世晚期海侵盆地;6. 中–晚二叠世陆相盆地;7. 煤矿(矿田);8. 剪切断层及名称;9. 图5的剖面位置;盆地名称:I. 额尔德 尼达来海槽;II. 温都尔希雷特;III. 南戈壁;IV. 拐子湖;V. 呼伦贝尔;VI. 扎赉特;VII. 林西;VIII. 哲斯;IX. 菊石滩;X. 昌德曼 –巴彦勒格;煤矿(田)名称:1. Tsakhiurt Urt;2. 库伦戈(Khurren Gol);3. 齐格(Zeegt);断层名称:F1. 阿达察格缝合线;F2. 外阿尔泰 (Trans-Altai);F3. 戈壁天山;F4. 祖恩巴彦 Figure 1. Permian “Three-Armed Structure” in Mongolia, showing Middle-Late Permian basins (based on present geographic location) 图1. 蒙古二叠纪的“三叉构造”,示中–晚二叠世盆地(按现今地理位置表示) 1. 砾岩;2. 砂岩;3. 粉砂岩;4. 页岩泥岩;5. 煤层;6. 煤层编号;7. 灰岩;8. 不整合面 Figure 2. Stratigraphic column of the Tavan Dolgoi Formation (the left after reference [1]) 图2. 塔温陶勒盖组地层柱(左图据文献[1],右图为钻孔揭示的塔温陶勒盖矿田的地层柱) 含煤地层中的煤组数目随地而异,从3层至 20余层 不等。时代是据安加拉中央地区的植物群化石[13]确定 的。 图2左所示的地层柱可能反映了盆地边缘地区的 情况,煤田的钻孔见粗碎屑岩中已夹有煤层。本文据 塔温陶勒盖矿田典型区段的勘探资料,将该地近千米 Open Access 329  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 厚(未钻达底部)的塔温陶勒盖组分为三段(图2右),简 述如下。 下段是一套粗碎屑岩,不整合覆于中二叠统之 上,常见厚度240~260 m。该段的下部为杂色砾岩夹 砂岩,赋存有底部煤组,常为不具经济价值的薄煤层 或煤线;局部地段见可采煤层甚至厚煤层,但空间分 布不稳定。究其原因,一是盆地的构造活动性较强, 二是当时的气候尚不利于植物的繁茂生长。该段的上 部为中厚层状的砂页岩与砂岩互层,夹薄层(<2 m)或 透镜状的砾岩,局部地区可见薄层(0.1~1.0 m)或透镜 状的灰岩夹层。此时盆地的构造活动性已明显减弱, 气候也变得有利于植物繁衍,故煤层厚度大,空间分 布稳定,称下部煤组。 中段是一套灰色–深灰色的细碎屑岩,厚度为 350~ 380 m(约占含煤地层总厚度的1/3),由细砂岩、粉砂 岩、泥岩及砂岩组成,夹煤层(中部煤组)。该段岩性的 特征,一是常见具锥形纹理的薄层灰岩的夹层,二是 岩性的空间相变大,泥岩与砂岩各有自己的分布区。 上段以深灰色细砂岩为主,夹为数不多的薄层灰 岩,见植物枝叶碎片,厚 270 m。其岩性特点是上部 见砾岩夹层,反映晚期盆地的活动性重又增强,海盆 面积明显缩小。该段内赋存有上部煤组和顶部煤组。 上部煤组在蒙古南部和西南部均有稳定分布,标志着 成煤作用的一个全盛时期。顶部煤组的煤层空间分布 不稳定,仅局部地区发育,且厚度小,不具经济价值。 下面以塔温陶勒盖矿田和敖包陶勒盖(Ovoot Dolgoi)矿田为例说明含煤地层的发育。 塔温陶勒盖矿田位于南戈壁盆地东部,达兰扎德 嘎德市东南 100 km(图3),南距中国的甘其毛道口岸 180 km,西北距乌兰诺尔盆地(季节湖)约70 km。该 地的煤层于 20世纪 20年代由当地居民发现并开始露 天开采。1953 年开始由前苏联的地质部门进行普查勘 探和详查/精查,是蒙古为数 不多的进行了 详查/精查 的焦煤矿区之一。 该矿田的塔温陶勒盖组下段中有6层煤,自下而 上编为 0煤层至 V煤层(图2右)。0煤层有开采价值, 唯其厚度不稳定,变化于 2.2 m至18.9 m(含夹矸,下 同),分岔现象十分明显。I煤层和 II 煤层不但空间分 布不稳定,而且厚度小,不具开采价值。这三者组成 底部煤组。III 煤层(局部地区可分岔为3个亚层)和IV Figure 3. Main o refields in the Tavan Dolgoi coal field and strati- graphic columns of the Tsagaan Tolgoi (H) and Baruun Naran (I) orefields 图3. 塔温陶勒盖煤田的主要矿田和查干托勒盖矿田(H)、西那然矿 田(I)的地层柱 煤层(常见两个亚层,称IVА和IVБ煤层)厚度大,平 均厚度分别为12.4 m、7.4 m和7.5 m,空间分布稳定; 这两层煤层之间的沉积夹层的厚度(一般为92~104 m) 和空间分布也十分稳定。III 煤层的顶板为碳酸盐岩, 是下段中唯一的灰岩夹层。III、IV 和V煤层构成下 部煤组,前两者是下主采煤层。 中段(中部煤组)含3个煤层:VII、VIII 和IX 煤 层。VII 煤层尽管可厚达2~3 m,但沿走向逐渐变薄 尖灭,可采性不佳。VIII 煤层属复合煤层,由 3个独 立亚层组成,自下而上编为 VIIIА、VIIIБ和VIIIВ。VIIIА Open Access 330  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 Open Access 331 煤层厚 3~8 m,局部地区分岔为 2个小层。VIIIБ煤层 厚3.0~13.6 m,常见厚度6~8 m。VIIIВ煤层的厚度也 有较大变化,可从6~10 m 向东增厚至 16~19 m,但 较 VIIIА和VIIIБ煤层而言属相对稳定型,厚度也最大。 IX 煤层也是复合煤层,由 3~4 个独立亚层组成,自下 而上编为IXА、IXБ、IXВ和IXГ,IXБ和IXВ可能合并 成一层,称IXБВ 煤层。IXА、IXБВ 和IXГ煤层的厚度 分别为 2.8~7.6 m、2.4~24.4 m和8.7~29.2 m,故 VIII 煤层和 IX 煤层都属于特厚煤层(>15 m),两者构成该 地塔温陶勒盖组的上主采煤层。 上段内赋存有 X-XV 煤层。X煤层常见 2个亚层, 称XА和XБ,厚度分别为 2.98~6.17 m 和2.50~4.13 m。 XI 煤层厚 3.3~4.5 m;这 2层煤和XII 煤层合称上部 煤组。XIII、XIV 和XV煤层属于顶部煤组,其特征 见上述。 综上所述,可总结该矿田成煤作用的规律是:剖 面上,中部煤组发育最好(VIII 煤层和 IX 煤层是特厚 煤层),下部煤组次之(III煤层和 IV 煤层是厚煤层), 上部煤组又次之(X 和XI 煤层是中厚煤层),底部煤组 和顶部煤组发育最差(顶部煤组尤差);相对稳定的厚 煤层和特厚煤层约占总资源量的80%,说明它们具极 高的经济价值,本文分别称之下主采煤层和上主采煤 层,分析其层位和空间分布对认识上二叠统的煤层赋 存规律有重要意义。 敖包陶勒盖矿田位于那林苏海 特(Nariin Sukhait) 煤田的西端,行政上属南戈壁省西南隅的吉尔班特斯 县。上二叠统含煤地层也称塔温陶勒盖组,厚度约为 1370 m,煤层总厚68~250 m。矿田实际上分为两部分, 北部有一个在采矿(2003 年起)即MAK-庆华矿,距策 克口岸 70 余千米,有两个坑口(相距 10 km),分别采 东南井田和西井田的煤。本文以下所称的敖包陶勒盖 矿田仅指其南部,距策克口岸约50 km,分为东边的 日出(Sunrise)井田和西边的日落(Sunset)井田,其含煤 地层分别是MAK-庆华矿的东南井田和西井田的南延 (或外延)。 敖包陶勒盖矿田的上二叠统中见10 层煤,自下 A. 白音文德尔格;B. MAK-庆华矿的东南井田;C. 敖包陶勒盖矿田的日出井田;D. 苏木贝尔矿田;E. 碧鲁乌矿田;F. 北坑矿田;G. 扎苏 乌矿田 Figure 4. Ma in orefields in the Nariin Sukhait coal field and representative stratigraphic columns 图4. 那林苏海特煤田的主要矿田及代表性地层柱  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 而上编为 I煤层至 X煤层。I至III煤层(底部煤组)仅 在早期的报告中提及,并无资源意义(在图4的地层柱 C中表示为I~III)。IV 煤层在大部分地区厚度较小, 故不包括在资源量内,它和 V煤层构成中部煤组。V 煤层是主要资源(下主采煤层),平均厚度 53 m,可分 岔为多个小层。在日出井田,V煤层厚20~80 m,常 分岔为上(VU)、下(VL)两个亚层;下亚层相对简单, 仅局部区段可区分出4个小层,自下而上称 VL1 、 VL2-1、VL2-2 和VL2-3,上亚层则常见 3~4个小层, 自下而上编为VU1、VU2-1、VU2-2 和VU2-3。在日 落井田,V煤层厚20~50 m,由上、下两个亚层组成。 VI 煤层分布较局限,VII 煤层在大部分地区厚度 较小,这两者构成中部煤组。VIII 煤层平均厚度 5.2 m, 空间分布十分稳定。IX 煤层平均厚度34.8 m;X煤层 平均厚度25.3 m,常由2-5 个小层组成。IX煤层和 X 煤层均属特厚煤层,其空间分布也较稳定。VIII、IX 和X煤层常合称为“上部煤组”,是次要资源量,即 上主采煤层。 南戈壁西部地区普遍见下三叠统河流相砂砾岩 发育,与上二叠统的接触关系随地而异。在瑙云见陆 相的二叠系与上覆三叠系之间为角度不整合接触[3]。 在那林苏海特煤田的白音文德尔格矿田则见上二叠 统与下三叠统之间为连续沉积(据内蒙古普盛能源集 团公司 2011 年勘探报告)。敖包陶勒盖矿田在 X煤层 之上未见有煤层堆积,较大的可能性是 X煤层堆积后 因海盆隆升、反转为陆相盆地而接受河流沉积,没有 发育过上述的顶部煤组。 对比敖包陶勒盖矿田与塔温陶勒盖矿田,可总结 以下 4点成煤规律。1) 可采煤层的形成东早西晚:后 者O煤层即是可采煤层,在敖包陶勒盖实际上是V 煤层(IV 煤层仅局部可采,见下述)。2) 下主采煤层都 是下部煤组,两者层位大体相同。3) 中部煤组的发育 东部显然优于西部,故后者的 VIII 煤层和IX 煤层是 上主采煤层;在敖包陶勒盖矿田中部煤组仅局部可采 (见下述)。4) 敖包陶勒盖矿田未见顶部煤组发育,表 明西部海盆的反转可能早于东部。简言之,成煤作用 有东早西晚之势,而成煤海盆的反转有西早东晚之 势;故东部塔温陶勒盖矿田的煤层发育更好,煤层可 多达 15 层,西部的敖包陶勒盖矿田缺顶部煤组,底 部煤组无经济价值,尽管编录有10 层煤,实际上只 有7层(IV 煤层至X煤层)。 3. 含煤地层分布 3.1. 南戈壁盆地 南戈壁盆地可能曾经是一个统一的含煤盆地,因 北西西向的戈壁阿尔泰山脉上新世(距今约 5 ± 3 Ma[14])以来的隆起而分为两片,西称那林苏海特煤田, 东为塔温陶勒盖煤田。 那林苏海特煤田呈东西向延伸,长逾 150 km,其 中西部 100 km范围内发育近东西走向、缓波状弯曲 的两条逆冲断层,向南倾,倾角中等,分别称那林苏 海特北断层和那林苏海特主断层,控制了区内的褶皱 近东西向延伸。在北断层的下盘,三叠系和侏罗系因 下插而得到保存,上盘出露上二叠统、下–中二叠统 和石炭系;主断层的上盘则出露三叠系和上二叠统。 相应地,煤田地质勘探可分为北勘探区和主勘探区; 北勘探区因上二叠统含煤地层遭到更强烈的剥蚀,勘 探前景较差。因地层在南北方向上已明显缩短,该煤 田南北宽仅 20 余千米(向东,随那林苏海特断层消失 煤田宽度变大)。主勘探区内有经济价值的矿田,除上 述西端的敖包陶勒盖矿田外,向东25 km 有苏木贝尔 (Soumber)矿田,再向东依次为碧鲁乌(Biluut)矿田、 西坑(West Pit)矿田、中坑(Central Pit)矿田、北坑(North Pit)矿田、东坑(East Pit)矿田和扎苏乌(Zag Suuj)矿田; 北勘探区内有白音文德尔格等矿田(图4)。 塔温陶勒盖煤田位于达兰扎德嘎德市以东和以 北,以该市以东 60 km 的西那然(Baruun Naran)矿田和 上述的塔温陶勒盖矿田为核心,包括了西那然以北的 UHG 矿田、Erdenes TT 矿田和小 TT 矿田,达兰扎德 嘎德市以北的加嘎兰(Jargalant)矿田和Sueujiin Khu- dag 矿田,还有塔温陶勒盖矿田以南50 km 的查干托 勒盖(Tsagaan Tolgoi)矿田(图3)。尽管在矿田内可见东 西向的断裂和褶皱,但该煤田的主控构造与那林苏海 特煤田不同,南北方向上的缩短没有那么强烈,盆地 的原始面貌相对保存较好。该地含煤的上二叠统向东 延伸不远即被含斑岩型 Cu-Au-Mo 矿床的岩浆弧所 截,曾被称为古万赛汗(Guvan Sayhan)弧[15]。本文作 者据 Helo 等[16]对达兰扎德嘎德市以西的古万赛汗山 地的火成岩的研究、Blight 等对曼达洛包(Mandalovoo) 弧的研究[17,18]和Oyu Tolgoi 及同时代矿床的定年结果 [19-21],认为古万赛汗山地的火成岩无论构造背景、形 成时代和含矿性都不能与含矿的岩浆弧对比,即:后 Open Access 332  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 者不是前者的东延,而曾经可能是曼达洛包弧的东 延,后期因近北东向的祖恩巴彦(Zuunbayan)断裂的左 行走滑而被向南西错移到现在的位置,并与含煤地层 构造接触[8]。 这两个煤田前二叠系的火山–沉积建造十分相 似,表明同属 Nemegt 弧后盆地[8];两地的中生界则有 明显不同。那林苏海特煤田有发育相对完好的三叠 系,有下–中侏罗统含煤地层(称南带磨拉石盆地[22]), 缺失上侏罗统,下白垩统发育不好,上白垩统覆盖在 不同时代的地层上,属南戈壁–银根盆地内的堆积 [22]。塔温陶勒盖煤田缺失三叠系和下–中侏罗统。塔 温陶勒盖矿田未见上侏罗–下白垩统,上二叠统之上 直接覆以上白垩统巴音申来因组。西那然矿田的含煤 地层之上覆以10~30 m 厚的凝灰质粉砂岩,似可与东 戈壁盆地中 Sharilin 组上部的凝灰质砂岩对比,后者 测有 155 ± 1 Ma 的40Ar-39Ar 年龄值[23],为上侏罗统。 该地的下白垩统发育较好,尤以中部的赛音山达组分 布广泛,但未见上白垩统(可能已被剥蚀掉)。 3.2. 昌德曼–巴彦勒格盆地 除南戈壁盆地外,上二叠统含煤地层在蒙古西南 部也有出露,但一直被认为是侏罗–白垩系,因沉积 夹层内见植物枝叶的碎片(已炭化)而视为陆相盆地; 夹(矸)层曾被定为泥岩和粉砂岩,其稳定分布被解释 为一个宽阔的大湖盆内的堆积。笔者称昌德曼–巴彦 勒格盆地[9],可以昌德曼西北10 km的席格(Zeegt)矿 田为重点加以说明。 1) 席格矿田概况 矿田为北西走向,长 3 km,宽约0.5 km。西南界 是一条向南西陡倾的正断层,上盘地层已变质且被花 岗岩侵入,应为前石炭系。下盘地层受两条向北东倾 的逆断层破坏而保存在 3个岩席中,下两个岩席由含 煤地层组成,分别称席格区块(井田)和北东席格区块 (井田),最上的岩席由下石炭统组成(图5)。矿田的东 南界是一条近北东走向的逆冲断层,向南东倾。 席格区块共见三层煤,自上至下分别称 Zeegt煤 (代号 ZGT,平均厚度 15 m,其下是120 m厚的沉积 夹层),Chandmani 煤(代号 CH,平均厚度22 m,其 下是 100 m厚的沉积夹层)和Khomog 煤(代号 KH,平 均厚度 10 m)。煤 (小)层之间的夹层是石英砂岩、细粒 的凝灰岩或层凝灰岩。无论是煤层还是夹层,其厚度 和空间延伸都十分稳定。钻孔所见,ZGT 煤层之上至 少还有逾30 m的沉积地层,KH 煤层之下有近 10 m 的沉积岩。 2) 属上二叠统的依据 岩石学的证据是:无论煤层之上、煤层之下还是 煤层之间的沉积,都是岩性单一、成熟度甚高的石英 砂岩,属海滩沉积;煤层是滨海平原上发育泥炭沼泽 的产物。因为蒙古早侏罗世–中侏罗世初仅有残留的 宗莫德洋盆发育,之后全为陆相沉积,要把该地的这 套海相含煤地层划为侏罗–白垩系似不可能。昌德曼 –巴彦勒格地区晚石炭世即隆起且持续到二叠纪[24],因 其东有额尔德尼达来海槽发育(见图 1),晚二叠世有可 能接受来自东边的海侵。石英砂岩中见较多黄铁矿的 1. 现代冲积扇堆积;2~4 为席格区块的煤层:2. ZGT 煤层;3. CH 煤层;4. KH 煤层;5. 北东席格区块的煤层;6. 下石炭统;7. 前石炭 系;8. 逆冲断层;9. 正断层 Figure 5. A schematic profile of the Zeegt orefield (replenished after the Gobi Coal & Energy Limited) 图5. 席格矿田的示意剖面图(据Gobi Coal & Energy Limited 资料补充) Open Access 333  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 细小晶粒,反映了一种相对闭塞的还原环境,可能与 额尔德尼达来海槽之间有“瓶颈”或水下堤坝等相隔, 使该地成为一个大潟湖,沉积环境十分安定。此外, 煤层中的薄层夹矸是浅色或白色的细粒凝灰岩或沉 凝灰岩(不是泥岩粉砂岩),应是邻近地区晚二叠世火 山活动(见下述)时喷发的火山灰迁移至此所致。 二是构造变形的证据。含煤地层经历了三期强烈 的变形。第 I期变形造成含煤地层褶皱,局部地区褶 皱还较紧闭。区域上看,西南蒙古地区早三叠世发生 重大的挤压事件[25]。褶皱的主要特征如下。①这三层 煤的褶皱形态一致(平行褶皱),构成一复式向斜,向 北西变得紧闭并仰起,向南东变得宽缓。②单个向斜 褶曲的形态基本对称,轴面近直立,偶见向北东陡倾 者。③由于石英砂岩性脆硬,褶曲的转折端常较尖窄, 属尖楞褶曲。④由于煤是软岩层(非能干层),石英砂 岩是能干层,故砂岩明显已布丁化。第II 期变形是晚 侏罗世的冲断,如构成席格矿田北东边界的逆冲断层 和矿田内相同产状的逆冲断层(图5)。第 III 期变形是 早白垩世的正断,实例是作为盆地西南边界的北西向 正断层,向南西倾。席格区块的第II和第 III 期变形 与席格东南 130 km的希奈金斯煤矿(采下–中侏罗统 煤层,已发生掀斜但未褶皱)的第 I和等II 期变形的时 代和变形特征相同[7]。这说明席格区块的煤层时代显 然老于早–中侏罗世。蒙古境内老于下–中侏罗统的 煤只产出在两个层位上:上石炭统和上二叠统[1],因 该地缺失上石炭统(见上述),故席格区块的煤只能是 上二叠统的。 3) 煤层对比和区域分布 南戈壁盆地西端敖包陶勒盖矿田的上部煤组的 VIII、IX 和X煤层不仅厚度较稳定,而且在那林苏海 特煤田 150 km长的范围内稳定分布,可在长距离内 追索对比(下面还要论及)。故本文认为席格区块的KH 煤层、CH 煤层和 ZGT 煤层应分别与敖包陶勒盖矿田 的VIII煤层、IX 煤层和 X煤层对比;即:席格区块 的煤层属塔温陶勒盖组的上部煤组。 北东席格区块的大部分地区只见一个向斜,轴线 方向和褶皱形态都与席格区块的相同。向斜中也见三 层煤且可肯定不是席格区块的KH、CH 和ZGT 煤层。 因是被逆冲断层抬上来的,故其层位应在上部煤组之 下,本文认为它可与敖包陶勒盖矿田的 VII 煤层对比。 局部地区在这三层煤组成的向斜北东还见一个向斜, 由两层煤构成,应是层位更低的煤层因逆冲断层活动 而抬升。因次级断陷内的 VII 煤层可能由 6~10 个小 层组成,厚度可达近 70 m,故这两层煤仍视为 VII 煤 层;即:北东席格区块已见5层煤,自下而上编为 VII1至VII5煤层(图5)。 将席格区块的 KH、CH 和ZGT 煤层分别与敖包 陶勒盖矿田的VIII、IX 和X煤层对比,将北东席格 区块的煤层与敖包陶勒盖矿田的VII煤层对比,可引 出一个重要认识:蒙古西南晚二叠世的海侵在塔温陶 勒盖组中段沉积时发生(相应地,有中部煤组和上部煤 组堆积),海侵可达席格矿田以西 150 km以远的库伦 戈(Khurren Gol)煤矿。 阿尔泰市西北的Tsakhiurt Urt 煤矿采上二叠统的 煤层[1]。沿多湖谷地(Valley of Lakes)的两侧均可见断 续的上二叠统露头,意味着库伦戈–昌德曼的海侵槽 地以北还有一条接受晚二叠世海侵的槽地,即:昌德 曼–巴彦勒格盆地[9]实际上包括了南(昌德曼)、北(巴 彦勒格)两条窄长盆地(图1)。Tsakhiurt Urt 煤矿的含煤 地层厚 210 m,由粉砂岩、页岩、碳质页岩和煤组成 [1]。如果该地的沉积速率和保存情况与席格矿田相似, 可认为该地发育的地层只相当席格区块的中上部地 层(因席格区块KH 煤层之上的含煤地层厚300 m);相 应地,该地只发育相当敖包陶勒盖矿田的X煤层或 IX + X 煤层(其中一层相变为碳质页岩)。 综上所述,可发现海侵是决定西南蒙古上二叠统 含煤地层发育的一个重要因素:因海侵向西发生,越 向西,接受海相沉积的时间越晚,煤层的层数变少, 层位变高。席格矿田有上部煤组及中部煤组发育,最 西端的Tsakhiurt Urt仅有上部煤组中上部的煤层发 育。 4. 不同堆积位置的煤层发育 不同的堆积位置有不同的地下水位、沼泽发育和 成煤物质供应,含煤地层有明显不同的特征。据现有 资料可区分出滨海平原、近岸地带和这两者间的过渡 地带(滨海平原外侧)。 4.1. 滨海平原 上文已提到席格矿田的煤层形成于滨海平原;作 为塔温陶勒盖组典型地层柱的敖包陶勒盖和塔温陶 Open Access 334  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 勒盖矿田的煤层也是滨海平原上发育泥炭沼泽的结 果。试再举两例简述如下。 一是苏木贝尔矿田,共发育 8层煤,自下而上编 为S0、S1、S2、S3 、S4、S5、S6 和S7 煤层(图4的 地层柱 D),平均厚度依次为:2.1 m、1.5 m、10.3 m、 12.5 m、9.8 m、5.9 m、9.1 m 和8.6 m。它与敖包陶勒 盖矿田的含煤地层具很好的对比性,即:S0 与后者的 I-III 煤层对比,属底部煤组;S1和S2分别与 IV、 V煤层对比,属下部煤组,S2是下主采煤层;S3 和 S4 分别与 VI、VII煤层对比,属中部煤组;S5、S6 和S7分别与VIII、IX和X煤层对比,属上部煤组, 是上主采煤层。略有不同的是:该地的中部煤组及底 部煤组发育更好。 二是距敖包陶勒盖矿田150 km之遥的扎苏乌矿 田(图4的地层柱 G),上二叠统称德林夏德(Deliin Shand)组,厚约 1300 m,与塔温陶勒盖组厚度相当。 露头东西长 1.2 km,有7层煤,自下而上编为 A(厚 4.5 m)、B1(厚7.2 m)、B2(厚5.8 m)、B3(厚9.9 m)、B4(厚 15.1 m)、C(厚22.4 m)和D(厚19.1 m)煤层。该地除缺 失底部煤组外,煤层和夹层的发育情况都与苏木贝尔 矿田相似。与敖包陶勒盖矿田的对比关系为:A和B1 属下部煤组(IV 和V煤层),B2和B3属中部煤组(VI 和VII 煤层),B4、C和D属上部煤组(VIII、IX和 X煤层)。 据之可总结滨海平原上的煤层发育规律。1) 煤层 的层位稳定,尤其是下部煤组、中部煤组和上部煤组 的7层煤,空间延伸长度大。随海侵向西南蒙古推进, 中部煤组和上部煤组在昌德曼–巴彦勒格盆地也有 发育。2) 煤层厚度的规律性是:上部煤组的 3层煤在 近800 km长的范围内均有稳定发育;中部煤组在南 戈壁盆地表现为东厚西薄。3) 煤质相对稳定,由于环 境开放,滨海平原上形成的煤含硫量普遍较低(<1%)。 4.2. 近岸地带 由于泥炭沼泽发育明显变差,成煤物质部分是河 流携带来的陆地植物,近岸堆积的含煤地层以煤层 少、厚度小为特点,甚至可能相变为碳质页岩或黑色 页岩,具工业价值的煤层的分布地域有限,与滨海平 原上的煤层形成较明显差别,如北勘探区的白因文德 尔格矿田。 该矿田位于吉尔班特斯东北,距敖包陶勒盖机场 约40 km,由东西走向的逆掩断层构成矿田北界。上 二叠统称德林夏德组,与下伏的下–中二叠统和上覆 的下三叠统之间均为整合接触。含煤地层走向长 3 km,已褶皱,矿田内见轴线近东西向的一个向斜(北) 和一个背斜(南)。上二叠统分为两段(图4的地层柱 A),下段为厚约 160 m 的砂岩粉砂岩夹泥岩页岩,局 部夹煤线或薄层碳质页岩。上段由两个沉积旋回组 成,下旋回厚约290 m,自砾岩始,向上变细为粉砂 岩,粉砂岩之上见一层煤,平均厚度5.7 m,无夹矸; 上旋回厚约 140 m,仅见砂砾岩。 简言之,该地的含煤地层是一套总体上向上变粗 的序列,其中晚期的堆积可能主要受其它因素(如三角 洲的进积)影响,与滨海平原沉积的岩石组合和含煤性 不好对比。推测煤层是海侵全盛期盆地北侧近岸地带 的堆积,层位上与上部煤组相当。 4.3. 过渡地带 该带是滨海平原向岸扩大而形成的滨海平原外 侧地带,其沼泽化发生较晚,仅发育相当塔温陶勒盖 组中–上段的煤层。如那林苏海特煤田的碧鲁乌矿田 (图4中的地层柱E),发育三层煤,自下而上编为 I、 II 和III 煤层,I和II 各有上(U)、下(L)两个亚层。这 5层煤的厚度自下而上分别是:2.5 m、0.8 m、5.1 m、 5.0 m和3.7 m,累计 17.1 m,在走向长约25 km 的范 围内分布较为稳定。区域上看这三层煤可与上部煤组 的三层煤即敖包陶勒盖矿田的VIII、IX 和X煤层对 比。达兰扎德嘎德市西北的加嘎兰矿田的煤层发育情 况与碧鲁乌类似,反映它当时位于滨海平原的北侧地 带。塔温陶勒盖矿田以南 50 km 的查干托勒盖矿田见 8层煤,厚 1.2~24.7 m不等(图3的地层柱 H),与前 者的中部煤组、上部煤组和顶部煤组(每组各有三层 煤,见图 2右)大致可以对比,其现存位置表明它当时 位于滨海平原的南侧地带。 5. 同生断层与煤层发育 如上所述,开阔的滨海平原上堆积的煤层的厚度 和空间分布都较稳定,局部地区出现一些“反常”现 象则表明该地可能有同沉积正断层发育,试据三例说 明如下。 Open Access 335  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 敖包陶勒盖矿田的日出井田和日落井田,VI 煤层 分布局限,IV 煤层和 VII 煤层厚度较小,这三者都不 包括在资源量内。但在其北的MAK-庆华矿的东南井 田煤层发育情况明显不同(图4的地层柱 B)。首先是 V煤层发育甚好,最厚可达129 m,(这还与背斜转折 端的次生加厚有关),平均厚度47.3 m,除常见的 4-5 个小层之外可见更复杂的分岔尖灭现象。其次是 IV、 VI 和VII 煤层都是可采煤层且厚度可观。IV 煤层厚 3.8~9.1 m,与 V煤层间有约 40 m的沉积夹层。V煤 层之上约50 m 是VI 煤层,厚3.4~23.3 m。VI 煤层之 上约 10 m是VII 煤层,平均厚度 67.7 m,是典型的 多层系煤,常见6~10 个小层,夹层(矸)厚度 1~5 m。 VII 煤层之上约 60 m是VIII 煤层,VIII、IX 和X煤 层的发育情况与其南的日出井田基本相同。 这说明 MAK-庆华矿的东南井田在 IV 煤层至VII 煤层堆积期间有同生断层发育,该地位于一小型断陷 内,基底沉降相对较快,在成煤物质供应充分的条件 下即可形成厚大的煤层,但其分布较局限。VII 煤层 的分岔尖灭现象可能反映了同生断层活动的时空不 均一性。 以下事实可进一步佐证东南井田的煤层是断陷 内的堆积。1) V煤层和VI 煤层的煤质和可洗性变化 较大,断陷相对滨海平原而言环境较为封闭,故煤的 含硫量普遍 > 1%。2) 东南井田与日出井田之间有一 个煤层缺失区,当时可能为一断隆区;断隆上可能缺 失塔温陶勒盖组的沉积,也可能有厚度不大的沉积(如 下述的北坑矿田)但因后期的继承性隆起而被剥蚀掉 了。3) 东南井田与日出井田构造不同:后者是南倾单 斜,前者则是一个轴线为北北东向的短轴背斜,西翼 北北西向东翼近东西向。断隆区附近北北西向和北北 东向断层较为发育,反映当时的同生断层是北北西向 和北北东向的,它们在后期的变形事件中还有继承性 活动。 简言之,断陷内堆积的 VII煤层才是具经济价值 的厚煤层且由多层煤构成。由之引出的认识是:北东 席格区块的煤层可与 MAK-庆华矿的 VII煤层对比且 符合这些特点,表明该地也发育同生正断层。区域上, 昌德曼–巴彦勒格盆地呈近北西向,控制煤层发育的 低级正断层可能也为近北西向。这一走向的断裂在中 生代重新活动,故西南蒙古的早–中侏罗世含煤盆地 的分布也是两条近北西向的窄带,称蒙古中带磨拉石 盆地西段的北亚带和南亚带[22,26]。 北坑矿田则提供了一个断隆上堆积的煤层实例 (图4的地层柱F)。该地有 9层煤,自下而上编为 A、 B1、B2、B3、C1、C2、D、E1和E2煤层,分别厚 1.6 m、 4.0 m、1.4 m、0.4 m、0.8 m、0.4 m、6.1 m、0.8 m和 1.3 m。在 A与B1煤层之间、B3与C1煤层之间和C2 与D煤层之间各有厚度为 47.5 m、23.1 m和35.7 m 的沉积地层,把含煤地层分为四段,即:底部煤组(A 煤层)、下部煤组(B1、B2和B3煤层,B1为下主采煤层)、 中部煤组(C1和C2煤层)和上部煤组(D、E1和E2煤层, D是上主采煤层),这与上述的敖包陶勒盖矿田、苏木 贝尔矿田等显示出较好的对比性。但该地的含煤地层 总厚度不足 120 m,是正常含煤地层厚度的十分之一 弱,反映当时处于一个相对隆升的地段。 钻井揭露西那然矿田的含煤地层厚逾1000 m,与 区域上塔温陶勒盖组的厚度相当,但以煤层多而薄为 特征。现已厘定了 22 个煤层(图3的地层柱 I),自下 而上编为:E、FL、FM(中)、FU、GL、GM、GU、H、 I、JL、JU、K、NL、NU、QL、QU、RL、RM、RU、 T、U和V煤层,132 个小层,明显较塔温陶勒盖矿 田的 15个煤层、22个可采小层的数目多。煤厚 0.6~16.9 m。E和F煤层以煤与沉积岩的频繁交互为 特征,构成底部煤组。G、H和I煤组属下部煤组,H 和I煤层厚度大,是下主采煤层。J、K、N和Q煤层 合称中部煤组,K和NU 是厚煤层。R、T和U构成 上部煤组(T 和U是厚煤层),向东它们可与塔温陶勒 盖矿田的X、XI和XII 煤层对比,向西可与敖包陶勒 盖矿田的 VIII、IX 和X煤层对比,反映了空间发育 的稳定性。该套含煤地层顶部120 m 的沉积内仅见V 煤层,属顶部煤组。 虽然西那然矿田位于一北东东走向的谷地内,含 煤地层构成的向斜轴线为东西向。区域上看北东东向 断裂的形成似乎晚于东西向断裂(另文讨论),意味着 当时的同沉积正断层可能是东西向的(详见下述)。 综上所述,可总结同生断层发育的两个主要特 点。空间上,尽管它只影响有限的地段,但受制于区 域构造而表现出多种方向,对煤层发育有明显影响。 时间上,同生断层仅在下部煤组和中部煤组堆积时发 育,故只控制断陷区这两个煤组(尤其是中部煤组)的 煤层与沉陷区不同。上部煤组的三层煤(敖包陶勒盖矿 Open Access 336  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 田的 VIII、IX 和X及相应煤层)延伸长度近 800 km(未 见东端),煤层和沉积夹层的厚度相对稳定,表明这一 阶段基本无同生断层活动。 6. 结论和讨论 6.1. 煤层赋存规律 1) 在蒙古南部(南戈壁盆地),海相的上二叠统岩 性上可分为三段,下段发育底部煤组和下部煤组,中 段发育中部煤组,上段发育上部煤组和顶部煤组。底 部煤组主要在东部(塔温陶勒盖煤田)有经济价值,反 映成煤作用的开始有东早西晚之势。下主采煤层位于 下部煤组,上主采煤层在东部是中部煤组,在西部(那 林苏海特煤田)为上部煤组。上部煤组分布最广,一是 因为中段沉积时西南蒙古发生海侵,二是因海盆扩大 滨海平原相应地向两侧扩大。顶部煤组在大部分地区 不发育,反映成煤海盆的反转有西早东晚之势。 2) 最有经济价值的煤田是开阔的滨海平原上发 育泥炭沼泽所致,代表性的上二叠统含煤地层塔温陶 勒盖组即建于此。在近岸地带和近岸与滨海平原之间 的过渡地带也有具工业价值的煤层堆积,但煤层的层 数少,沉积地层的岩石组合可能不易与塔温陶勒盖组 对比。 3) 滨海平原上同沉积正断层的活动对煤层发育 有明显影响,本文剖析了三个实例。在 MAK-庆华矿, 断陷内的 IV、VI 和VII 煤层厚度可观,与邻近的沉 陷区形成鲜明对比。北坑矿田位于断隆上,尽管岩性 分段和煤层组与沉陷区可以对比,但含煤地层厚度仅 正常沉积的十分之一弱。西那然矿田以煤层多而薄为 特点,可能反映了同生断层的脉动式活动。同生断层 的走向可因地而异,但活动时间颇为一致:在下部煤 组和中部煤组堆积时活动;上部煤组堆积时无同生断 层活动,故上部煤组的三层煤空间分布十分稳定。 6.2. 南戈壁盆地的构造背景和演化 蒙古位于中亚造山带的核心部位。长期以来都认 为洋壳的消减和构造拼合发生在古生代和早中生代 [15,27,28];这对含煤盆地的形成和发育有深远意义,故 晚石炭世、晚二叠世和早–中侏罗世(除色楞格–鄂尔 浑盆地外)含煤盆地均是磨拉石盆地[1]。实际情况恐复 杂得多。如早–中侏罗世盆地尽管与蒙古–鄂霍次克 洋的闭合同时,但其发育受制于因这一造山作用激活 了拼合大陆内部的古缝合线而发生的陆内造山运动, 故属陆内造山的磨拉石盆地[22,26]。 南戈壁盆地是一个位于原洋内弧的弧后地区的 残留海盆。笔者曾提出古亚洲洋演化的一个特点是普 遍有残留海盆发育,这取决于洋盆自身演化的另一个 特点即后退式消减[8,9,29]。在中蒙交界区,洋壳向南消 减,岩浆弧则向北(向洋)后退迁移。洋盆一方面是因 消减而变窄,另方面是被增生的沉积楔“填满”,故 常在弧前/弧后地区出现残留海盆。原被洋盆分隔的克 拉通或陆块因洋盆被填满而联合成一体,但还没有拼 合成一块,还须经历一次碰撞才能最终完成造山过程 (哪怕是“软碰撞”)。与之耦合发育的二叠纪盆地相 应地也经历了两阶段的演化,沉积上表现为从粗到细 的两大沉积旋回(图6),盆地的构造背景则几经变迁。 1. 安山岩;2. 酸性熔岩;3. 玄武岩;4. 粗碎屑岩(磨拉石);5. 含煤的 粗碎屑岩;6. 细碎屑岩;7. 含煤的细碎屑岩;8. 砂岩夹灰岩 Figure 6. Evolutio n al s ta g e s a n d basi n backgrounds of the South Gobi and Guaizihu basins during Permian 图6. 二叠纪南戈壁盆地和拐子湖盆地的演化阶段和盆地背景 Open Access 337  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 早二叠世早期是蒙古南部古亚洲洋的消减闭合 期(邻区的定年资料为距今 299~280 Ma[30],即阿 赛尔期 –早萨克玛期),在岛弧安山岩(或弧前蛇绿岩)之上不 整合堆积的粗碎屑岩应为消减造山后的磨拉石,称智 来姆组,厚 300~1200 m,即:南戈壁盆地的第一阶段 的早期是消减造山的磨拉石盆地。与山前发育磨拉石 盆地的同时,造山带自身发生坍塌,有强烈的碱性岩 和碱性花岗岩侵入,称戈壁天山带,年龄值为 290~276 Ma[31],属晚萨克玛期–阿丁斯克期。中二叠世是南戈 壁盆地的稳定发育期,盆地性质属上叠在磨拉石盆地 之上的坳陷,沉积称村西组,厚200~250 m,为黑色、 深灰色、褐色的泥岩、粉砂岩、砂岩和纸片状页岩夹 灰岩;丰富的植物化石和淡水软体动物化石应来自邻 侧的陆地和湖泊。 中二叠世晚(或末)期发生陆–陆碰撞,原位于洋 盆北侧的巴嘎博格多(Baga Bogd)地块与南侧的 Tsagaan Uul地块(这两者都因多次拼贴有岛弧而增生 扩大)发生碰撞。中二叠统之上角度不整合覆以塔温陶 勒盖组下段的粗碎屑岩(底部是厚层砾岩),应属碰撞 造山的磨拉石建造。晚二叠世是南戈壁盆地发育的第 二阶段,该阶段的早期地壳活动性较大,尽管有煤层 堆积(底部煤组)但范围有限,且不稳定,经济价值不 大。下段沉积的晚期沉陷速度仍较快,成煤物质供应 充分,形成的下部煤组成为区域上的主要资源层(下主 采煤层)。 晚二叠世中–晚期的南戈壁盆地总体上可视作 为造山带坍塌控制发育的伸展盆地。伸展的证据,除 上述区域上广为发育的同生正断层外,在塔温陶勒盖 煤田还见穿过整套含煤地层的脉状玄武岩。该地的上 覆地层中未见玄武岩发育,煤田勘探时将其时代定为 二叠纪末三叠纪初,本文认为它是造山带坍塌的地质 记录。该时期的盆地可细分为3个亚阶段。 第I亚阶段为塔温陶勒盖组中段沉积期,与下伏 村西组明显不同的,一是灰岩夹层多,二是罕见植物 碎片和淡水动物化石,表明南戈壁盆地横向上发生扩 张(陆地退缩);滨海平原随之扩大,为滨海平原外侧 带的煤层提供了堆积空间。原西南蒙古晚石炭世–二叠 纪的隆起区因北西向正断层的发育,可能还叠加有其 北的杭爱地区晚二叠–中三叠世 (距今 255~230 Ma[32]) 强烈岩浆活动导致的隆升剥蚀的影响,在杭爱山前沿 两条窄长的槽地发生海侵,形成昌德曼-巴彦勒格盆 地。据此认为该亚阶段是海侵和残留海盆扩大期。 第II 亚阶段为上部煤组堆积期,因几乎没有同生 正断层活动而成为含煤盆地的稳定沉降期。上部煤组 的三层煤空间上稳定延伸,煤层厚度和沉积夹层厚度 也相对稳定;滨海平原外侧带和近岸带的煤层主要在 此时形成,故该亚阶段成为晚二叠世成煤作用的鼎盛 期。 第III 亚阶段是盆地的萎缩阶段。昌德曼–巴彦勒 格盆地此时已反转隆起,南戈壁盆地西部也大面积反 转为陆相盆地,属山前堆积的粗碎屑岩的出现表明此 时盆地面积已大大缩小,故顶部煤组的堆积地区十分 局限,且因厚度小和含煤率低而不具工业开采价值。 综上所述,南戈壁残留海盆二叠纪的演化经历了 两大沉积旋回,均以不整合面与下伏地层分开。第 I 旋回发生在早–中二叠世,构造背景是消减造山的磨 拉石盆地为一个坳陷上叠;第II旋回发生在晚二叠世, 构造背景是碰撞造山的磨拉石盆地为一个与造山带 坍塌引起的伸展盆地上叠。这样的盆地演化历程其实 并不罕见,南戈壁盆地的特殊性是它在晚二叠世成为 富煤盆地,原因何在?以下试通过与邻区盆地的对比 探讨这一问题。 6.3. 讨论:南戈壁盆地成为富煤盆地的原因 蒙古南部、东部和相邻的中国北部的广大地区, 古亚洲洋的洋壳消减后在原弧前和弧后地区普遍有 早–中二叠世的残留海盆发育(见图 1)。蒙古东部及相 邻的内蒙古东部、黑龙江西部,中二叠世的残留海盆 在晚二叠世反转为陆相湖盆(仅哲斯盆地的海相沉积 可能延入晚二叠世初[33])。与塔温陶勒盖组时代相当的 上二叠统在内蒙东部称林西组,在黑龙江西部称林甸 组,均以黑色板岩、灰黑色板状千枚岩、粉砂岩和砂 岩为特征,没有形成煤层。晚二叠世该地与南戈壁地 区的盆地演化发生明显不同可能与祖恩巴彦断层的 活动有关。 在古亚洲洋发育阶段,其南支的中段与东段的演 化就有若干不同的特征,意味着有一转换带(东蒙剪切 带)存在[8]。洋盆闭合后,部分沿袭或迁就东蒙剪切带 而形成的祖恩巴彦断层是陆内的剪切带,长期起着构 造变换的作用。晚二叠世其活动方式可能为张扭,南 Open Access 338  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 戈壁地区处于上盘,发生沉陷;蒙古东部-中国北部地 区则发生抬升,故中二叠世的海盆闭合隆起。后期祖 恩巴彦断层发生左行走滑,断距可达185~235 km[17], 将曼达洛包弧的东段(产斑岩型 Cu-Au-Mo矿床)向南 西错移到南戈壁地区,故上二叠统含煤地层东延被岩 浆弧所截。 南戈壁盆地以南的拐子湖盆地可谓其姐妹盆地, 后者位于原大陆边缘弧的弧后地区。拐子湖盆地的下 –中二叠统称埋汗哈达组,其底部为砾岩,向上变为 细碎屑岩夹灰岩。唯一与南戈壁盆地不同的是:中二 叠世晚期海相沉积(阿其德组)中夹中基性火山岩,应 与上述的陆–陆碰撞有关。上二叠统仍为海相沉积, 下部为粗碎屑岩、大理岩和酸性火山岩,不整合覆于 阿其德组之上,上部为细碎屑岩夹生物碎屑灰岩。拐 子湖盆地晚二叠世的不同之处是:火山活动仅限于下 段,以酸性岩喷发为主(局部地点见玄武岩)。南戈壁 盆地晚二叠世的玄武岩喷发持续到二叠纪末三叠纪 初。这一时期的火山活动是造山带坍塌的反映,指示 盆地的伸展背景。拐子湖盆地仅在晚二叠世早期发生 了相对短暂的伸展,之后磨拉石盆地被一个坳陷上 叠,故不能像南戈壁盆地那样因长期伸展而发育成一 个开阔的海盆。 南戈壁盆地在晚二叠世能持续伸展沉陷与近北 东向断层的张扭活动有密切关系。前已述及祖恩巴彦 断层晚二叠世的活动,它是南戈壁含煤盆地的东界。 盆地的西界可能也是一条同生张扭断层,即控制了额 尔德尼达来海槽发育的北北东向断裂,其西是大面积 的蒙古西部二叠纪隆起区(仅昌德曼–巴彦勒格盆地 晚二叠世中晚期接受海侵)。这两条断层夹持的地区内 还有次级的近北东向断层发育,如陶斯特(Tost)断层 (位于东经 100˚线两侧,见文献[3]的图 2B,文献[6] 的图 2)。这些近北东向断层都因碰撞造山带坍塌而发 生张扭活动。 盆内近东西向断裂的活动也是南戈壁盆地伸展 沉陷的原因之一。如那林苏海特断层,现今它表现为 逆冲断层是二叠纪末三叠纪初的冲断叠加了后期冲 断(如晚侏罗世的冲断[7])的结果。其形成时代至少可追 溯到晚石炭–早二叠世,因洋壳的再次向南消减,洋 内弧的弧后盆地进一步张裂扩大,并控制了厚约千米 的玄武岩和玄武质凝灰岩发育[8]。晚二叠世,随造山 带的坍塌,该断裂再度活动,发生伸展,在南戈壁盆 地演化中起了重要作用。 简言之,决定成矿作用有两个首要条件:充足的 成矿物质供应和开阔的成矿物质堆积空间。对煤田而 言,成矿物质的丰沛很大程度上取决于气候条件。这 一点其实南戈壁盆地与邻侧盆地(如图 1所示)并无多 大差别,因而开阔的堆积空间成了晚二叠世能形成具 重大经济价值煤田的首要因素。随造山带坍塌而持续 发育具伸展性质的盆地,近东西向断裂的伸展活动和 近北东向断裂的张扭活动,使晚二叠世的南戈壁残留 海盆不但得以保持为海盆,而且在盆内形成开阔的滨 海平原为泥炭沼泽的长期发育提供了条件。其南的拐 子湖盆地晚二叠世尽管也为海相盆地,但不具备上述 三个条件,未能为煤层堆积提供空间,故无煤层发育。 7. 致谢 在蒙古的野外考察得到 Gobi Coal & Energy Limited 的帮助和赐教,谨致衷心谢忱。 参考文献 (References) [1] Erdenetsogt, B., Lee, I., Bat-Erdene, D., et al. (2009) Mongolian coal-bearing basins: Geological settings, coal characteristics, distribution and resources. International Journal of Coal Geol- ogy, 80, 87-104. [2] Lamb, M.A. and Badarch, G. (1997) Paleozoic sedimentary basins and volcanic arc systems of southern Mongolia: New stratigraphic and sedimentologic constraints. International Ge- ological Review, 39, 542-576. [3] Hendrix, M.S., Graham, S.A., Amory, J.Y., et al. (1996) Noyon Uul syncline, southern Mongolia: Lower Mesozoic sedimentary record of the tectonic amalgamation of central Asia. Geological Society of America Bulletin, 108, 1256-1274. [4] Hendrix, M.S., Beck, M.A., Badarch, G., et al. (2001) Triassic synorogenic sedimentation in southern Mongolia: Effects of in- tracontinental deformation. In: Hendrix, M.S. and Davis, G.A., Eds., Paleozoic and Mesozoic Tectonic Evolution of Central Asia—From Continantal Assembly to Intracontinental Deforma- tion. Geological Society of America Memoir, 194, 389-412. [5] Lamb, M.A. and Badarch, G. (2001) Paleozoic sedimentary ba- sins and volcanic arc systems of southern Mongolia: New geo- chemical and petrographic constraints. In: Hendrix, M.S. and Davis, G.A., Eds., Paleozoic and Mesozoic Tectonic Evolution of Central Asia—From Continantal Assembly to Intracontinental Deformation. Geological Society of America Memoir, 194, 117- 149. [6] Lamb, M.A., Badarch, G., Navratil, T., et al. (2008) Structural and geochronological data from the Shin Jinst area, eastern Gobi Altai, Mongolia: Implications for Phanerozoic intracontinental deformation in Asia. Tectonophysics, 451, 312-330. [7] 吴根耀 (2013) 蒙古国西部早–中侏罗世含煤盆地的演化和 后 期改造——以希奈金斯盆地为例. 地球科学前沿 , 4, 253-266. [8] 吴根耀 (2014) 中亚造山带南带晚古生代演化: 兼论中蒙交 界区中–晚二叠世残留海盆的形成. 古地理学报 , 待刊. Open Access 339  蒙古国南部–西南部晚二叠世海相含煤盆地发育和煤层赋存规律 Open Access 340 [9] Wu, G.Y. (2014) Palinspastic reconstruction and geological evolution of Permian residual marine basins bordering China and Mongolia. Journal of Palaeogeography (English Ed.), in printing. [10] Kurihara, T., Tsukada, K., Otoh, S., et al. (2009) Upper Silurian and Devonian pelagic deep-water radiolarian chert from the Khangai-Khentei belt of Central Mongolia: Evidence for Middle Paleozoic subduction-accretion activity in the Central Asian Orogenic Belt. Journal of Asian Earth Sciences, 34, 209-225. [11] Donskaya, T.V., Gladkochub, D.P., Mazukabzov, A.M., et al. (2013) Late Paleozoic-Mesozoic subduction related magmatism at the southern margin of the Siberian continent and the 150 mil- lion-year history of the Mongol-Okhotsk Ocean. Journal of Asian Earth Sciences, 62, 79-97. [12] Tomurtogoo, O., Windley, B.F., Kröner, A., et al. (2005) Zircon age and occurrence of the Adaatsag ophiolite and Muron shear zone, central Mongolia: Constraints on the evolution of the Mongol-Okhotsk Ocean, suture and orogen. Journal of Geolo- gical Society of London, 162, 125-134. [13] Uranbileg, L. (2003) The new plants of Upper Permian coal deposits in southern Mongolian. Mongolian Geoscientist, 23, 47-50. [14] Vassalo, R., Jolivet, M., Ritz, J.-F., et al. (2007) Uplift age and rates of the Gurvan Bogd system (Gobi-Altay) by apatite fission track analysis. Earth and Planetary Science Letters, 259, 333- 346. [15] Badarch, G., Cunningham, W.D. and Windley, B.F. (2002) A new terrane subdivision for Mongolia: Implications for the Phanero- zoic crustal growth of Central Asia. Journal of Asian Earth Sci- ences, 21, 87-110. [16] Helo, C., Hengner, E., Kröner, A., et al. (2006) Geochemical signature of Paleozoic accretionary complexes of the Central Asian Orogenic Belt in South Mongolia: Constraints on arc en- vironments and crust growth. Chemical Geology, 227, 236-257. [17] Blight, J.H.S., Cunningham, D. and Petterson, M.G. (2008) Crustal evolution of the Saykhandulaan Inlier, Mongolia: Impli- cations for Paleozoic arc magmatism, polyphase deformation and terrane accretion in the Southeast Gobi Mineral Belt. Jour- nal of Asian Earth Sciences , 32, 142-164. [18] Blight, J.H.S., Crowley, Q.G., Petterson, M.G., et al. (2010) Granites of the southern Mongolia Carboniferous arc: New geo- chronological and geochemical constraints. Lithos, 116, 35-52. [19] Lamb, M.A. and Cox, D. (1998) New 40Ar/39Ar age data and implications for porphyry copper deposits of Mongolia. Eco- nomic Geology, 93, 524-529. [20] Watanabe, Y. and Stein, H.J. (2000) Re-Os ages for the Erdenet and Tsagaan Suvarga porphyry Cu-Mo deposits, Mongolia, and tectonic implications. Economic Geology, 95, 1537-1542. [21] Perelló, J., Cox, D., Garamjav, D., et al. (2001) Oyu Tolgoi, Mongolia: Siluro-Devonian porphyry Cu-Au-(Mo) and high-sul- fidation Cu mineralization with a Cretaceous chalcocite blanket. Economic Geology, 96, 1407-1428. [22] Wu, G.Y. (2013) Palinspastic reconstruction and geological evo- lution of Jurassic basins in Mongolia and neighboring China. Journal of Palaeogeography (English Ed.), 2, 306-317. [23] Graham, S.A., Hendrix, M.S., Johnson, C.L., et al. (2001) Sedi- mentary record and tectonic implications of Mesozoic rifting in Southeast Mongolia. Geological Society of America Bulletin, 113, 1560-1579. [24] Kröner, A., Lehmann, J., Schulmann, K., et al. (2010) Litho- stratigraphic and chronological constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in SW Mongolia: Early Paleo- zoic rifting followed by late Paleozoic accretion. American Jour- nal of Science, 310, 523-574. [25] Lehmann, J., Schulmann, K., Lexa, O., et al. (2010) Structural constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in southern Mongolia. American Journal of Science, 310, 575- 628. [26] 吴根耀 (2014) 蒙古国早–中侏罗世含煤盆 地的分布、 构造 背景和地层. 煤田地质与勘探 , 待刊. [27] Sengör, A.M.C., Natal’in, B.A. and Burtman, V.S. (1993) Evolu- tion of the Altaid tectonic collage and Paleozoic crustal growth in Eurasia. Nature, 364, 299-307. [28] Heubeck, C. (2001) Assembly of central Asia during the middle and late Paleozoic. In: Hendrix, M.S. and Davis, G.A., Eds., Pa- leozoic and Mesozoic Tectonic Evolution of Central Asia— From Continental Assembly to Intracontinental Deformation. Geological Society of America Memoir, 194, 1-22. [29] Wu, G.Y. (1998) Early Paleozoic accretion and amalgamation in a Gondwana-originated China. Acta Universitatis Carolinae— Geologica, 42, 501-507. [30] Jian, P., Liu, D., Kröner, A., et al. (2010) Evolution of a Permian intraoceanic arc-trench systems in the Solonker suture zone, Central Asian Orogenic Belt, China and Mongolia. Lithos, 118, 169-190. [31] John, B.M., Litvinovsky, B.A., Zanvilevich, A.N., et al. (2009) Peralkaline granitoid magmatism in the Mongolian-Transbai- kalian Belt: Evolution, petrogenesis and tectonic significance. Lithos, 113, 521-539. [32] Orolmaa, D., Erdenesaihan, G., Borisenko, A.S., et al. (2008) Permian-Triassic granitoid magmatism and metallogeny of the Hangayn (Central Mongolia). Russian Geology and Geophysics, 49, 534-544. [33] 内蒙古自治区地质矿产局 (1991) 内蒙古自治区区域地质志. 地质出版社, 北京, 189-223. |