Operations Research and Fuzziology

Vol.

13

No.

04

(

2023

), Article ID:

70812

,

15

pages

10.12677/ORF.2023.134395

中国数字经济与制造业融合发展水平的 区域差异及动态演进

郑硕硕

贵州大学管理学院,贵州 贵阳

收稿日期:2023年7月6日;录用日期:2023年8月10日;发布日期:2023年8月17日

摘要

基于省际面板数据,采用耦合协调模型和探索性空间数据分析对中国数字经济与制造业融合发展水平进行综合测度并识别其空间特征,并运用Dagum基尼系数及其分解和核密度估计进一步探析中国数字经济与制造业融合发展水平的区域差异情况与动态演进规律。结果表明:2015~2020年中国数字经济与制造业融合发展水平逐年上升,区域格局呈现由东向西的“高–中–低”梯度分布,空间集聚特征显著;区域总体差异在考察期内有所减缓,区域间差异是造成其空间分异的主要来源;各区域的动态演进特征差异较大,中西部及东北地区存在明显的两极分化现象。

关键词

数字经济,制造业,融合发展,区域差异,动态演进

Regional Differences and Dynamic Evolution of the Development Level of Integration of Digital Economy and Manufacturing Industry in China

Shuoshuo Zheng

School of Management, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Jul. 6th, 2023; accepted: Aug. 10th, 2023; published: Aug. 17th, 2023

ABSTRACT

Based on the provincial panel data, this paper uses the coupling coordination model and exploratory spatial data analysis to comprehensively measure and identify the spatial characteristics of China’s digital economy and manufacturing integration development level, and further analyzes the regional differences and dynamic evolution laws of China’s digital economy and manufacturing integration development level by using Dagum Gini coefficient and its decomposition and kernel density estimation. The research finds that the integrated development level of China’s digital economy and manufacturing industry has increased year by year from 2015 to 2020, and the regional pattern shows a gradient distribution of “high-medium-low” from east to west, with significant spatial agglomeration characteristics; the overall regional differences have slowed down during the investigation period, and inter-regional differences are the main source of their spatial differentiation; there are significant differences in the dynamic evolution characteristics of different regions, and there is a clear polarization phenomenon in the central, western, and northeastern regions.

Keywords:Digital Economy, Manufacturing, Integration Development, Regional Differences, Dynamic Evolution

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

当今时代,大数据、物联网、人工智能和云计算等现代化数字技术不断向国民经济活动进行渗透,随之带来的爆发式数字经济正在推动新一轮技术创新和产业变革。作为融合型的新兴经济形态,数字经济在优化资源配置,提升生产效率、助力产业转型升级方面的重要作用日益凸显,为中国经济持续健康发展和构建“双循环”新发展格局提供全新动能和可行路径 [1] 。党的二十大报告中明确指出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合 [2] 。制造业乃实体经济的重要根基,与数字经济的融合发展是破解中国制造业资源利用效率不高、自主创新能力不足,关键技术受制于国外等诸多发展掣肘的重要举措,有助于推动中国制造业现代化,重构国际竞争新优势,实现制造强国战略目标 [3] 。近年来,中国及各地方政府积极顺应数字经济时代浪潮,相继出台多项政策,上下联动大力推进数字经济与制造业融合发展,然而由于各地在经济实力、产业基础和发展条件等方面存在一定差异,政策的实施成效也各有不同。在此背景下,明晰中国数字经济与制造业融合发展态势,把握两者融合的空间格局与区域差异,并揭示其动态演进规律对于贯彻区域协调发展理念,促进各地区数字经济与制造业的深度融合具有一定的现实意义。

学术界对于数字经济与制造业两者关系的研究主要围绕以下两方面展开:一是数字经济驱动制造业转型升级的内在机理、影响因素与实现路径。例如,谢靖(2022),杜传忠(2021)等从不同角度探究了数字经济对制造业产品出口质量和出口技术复杂度的作用机制和影响效应,其研究结果均为显著的正向影响 [4] [5] ;黄赜琳等(2022)实证分析发现数字经济能够有效促进制造业转型升级,且技术创新与人力资本发挥了重要的调节作用 [6] ;焦勇(2020)认为应该以数据驱动、创新驱动、需求驱动和供给驱动四轮驱动战略为指导,推动数字经济赋能制造业转型 [7] ;孔存玉等(2021)分析了中国制造业数字化转型的“三重”困境,基于战略管理的相关理论,提出从动态能力提升路径、双元融合路径、多主体协同路径和开放共享路径推动制造业数字化转型 [8] 。二是数字经济与制造业融合发展的水平测度与路径策略。其中,周晓辉(2021),傅为忠等(2021)从不同视角测算了长三角区域数字经济与制造业融合发展水平,分析了影响两者融合程度的因素与障碍 [9] [10] ;武晓婷等(2022)基于投入产出模型对数字经济产业与各类制造业的融合进行测度,并对其融合互动效应进行分析 [11] ,此外还对二者融合的总体特征和行业特征有进一步研究 [12] ;赵放等(2022)则选用灰色关联分析法对中国31个省市区数字经济与制造业融合水平进行测度,结果分析发现各地区的融合发展程度差异鲜明 [13] ;阳立高等(2023)研究发现,中国数字经济与制造业相互作用较强,匹配程度高,但尚处在中度融合阶段,仍具有较大的融合发展空间 [14] ;史宇鹏(2021)阐述了数字经济与制造业融合发展的意义与关键,从产品层面、技术层面和组织层面提出两者融合发展的具体路径 [3] 。

综上所述,目前对于数字经济与制造业融合关系,学者们展开了较为丰富的探讨,但仍存在拓展的空间:一是现有文献多是依据数字经济与制造业融合发展水平测度数据进行描述性分析,鲜有学者从空间视角关注两者融合的分布格局和集聚效应;二是区域差异一直存在于两者融合发展过程中,但从量化分析研究中国数字经济与制造业融合发展的区域差异及演变规律捉襟见肘。为充实现有研究,本文选择中国31个省市区作为研究对象,在构建数字经济与制造业发展水平评价体系的基础上,采用耦合协调度模型和探索性空间数据分析综合测度中国数字经济与制造业融合发展水平,识别其空间特征;其次利用Dagum基尼系数及分解和核密度估计探究两者融合发展水平的区域差异情况和动态演进趋势,以期为中国未来数字经济与制造业融合发展和区域协调发展提供一定的政策依据。

2. 指标体系、数据来源与研究方法

2.1. 评价指标体系的构建

本文构建数字经济与制造业发展水平评价指标体系如表1所示,并选取熵值法客观测度数字经济与制造业两者发展水平,因方法较为成熟,详细计算步骤可参考杨丽等(2015)研究 [15] ,文中不在赘述。

具体而言,数字经济持续健康发展需要高速、稳定、安全的数字基础设施作为基石,大规模、高质量的数字产业作为主要载体,丰富的数字创新成果与应用作为关键支撑,优良的数字环境作为重要保障。鉴于此,本文在现有相关研究 [16] [17] 的基础上,从数字基础、数字产业、数字创新、数字环境四个维度综合评价数字经济发展水平。同时,制造业高质量发展,是以新发展理念为引领,以提高制造业供给体系质量、更好满足消费升级需求为目标,以提高效率效益为根本要求,以创新为根本动力,优质高效、平衡协调和可持续的发展 [18] 。多数学者从高质量发展内涵出发,以经济效益为首要维度,将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念体现在构建指标体系中,尽可能全面地对制造业发展水平进行评价 [19] [20] [21] 。借鉴此类研究,本文从经济效益、产业创新、绿色发展、开放合作四个维度综合测度制造业发展水平。

Table 1. Evaluation index system for the development level of digital economy and manufacturing industry

表1. 数字经济与制造业发展水平评价指标体系

2.2. 数据来源

本文研究数据来源于《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及各省历年统计年鉴。因香港、澳门和台湾地区数据缺失,故以2015~2020年中国31个省市区面板数据为依据进行测度分析。对于指标中的缺失数据,采用线性插值法获得。

2.3. 研究方法

2.3.1. 耦合协调模型

耦合协调模型可以深入探索多个子系统之间的复杂联系,进而更好地分析和评价系统整体 [22] 。本文将数字经济与制造业视为两个子系统,计算两者的协调发展度,以此反映两者的融合发展水平。假定 ,具体模型如下:

(1)

(2)

(3)

其中,C表示耦合度,T为综合协调系数, 和 分别表示数字经济与制造业发展水平,D表示数字经济与制造业融合发展水平。由于两个子系统的重要性一致,本文设调节系数 。参考现有学者研究 [23] [24] ,依据D值大小,将其划分为4个融合阶段和10种融合等级,如表2所示。

Table 2. Classification of the integrated development level of digital economy and manufacturing industry

表2. 数字经济与制造业融合发展水平的等级划分

2.3.2. 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析(ESDA)可以检验某一特定点的观测值是否与其他点有着密切的联系,常用于研究经济社会发展某一现象的空间关联特征和集聚状态。本文运用主流的全局空间自相关分析中国数字经济与制造业融合发展水平的空间关联特征,一般用全局莫兰指数来度量,具体计算公式为:

Moran’s (4)

式中, 表示第i个地区数字经济与制造业融合发展水平, 为领接空间权重矩阵。莫兰指数的取值范围为−1到1之间,值的正负表示空间的正负相关性,值的大小表示空间相关性的强弱,当其为0时,表示空间呈随机性。其次,采用局部空间自相关进一步识别中国数字经济与制造业融合发展水平在省域间的空间集聚态势,通常采用局部莫兰指数来度量,具体计算公式为:

Moran’s (5)

同时,可将局部莫兰指数计算结果绘制成包含四个象限莫兰散点图。每个象限代表不同的空间集聚状态,具体说明如表3所示。

Table 3. Types and descriptions of spatial agglomeration states

表3. 空间集聚状态类型及说明

2.3.3. Dagum基尼系数及其分解

Dagum基尼系数是按照子群的分解方式能够将样本的整体差异分解为区域内差异、区域间差异和超变密度三个部分 [25] 。相较于传统的基尼系数及泰尔指数,该方法有效地解决了样本数据间存在的交叉重叠问题,可更为准确地辨析区域差异的来源 [26] 。本文运用Dagum基尼系数及其分解方法,分析中国数字经济与制造业融合发展水平的区域差异及差异贡献源,其具体公式如下:

(6)

式中,G表示总体基尼系数,值的大小表明总体差距的大小。 ( )是j(h)区域内某一省(市、区)的数字经济与制造业融合发展水平,i、h表示区域内省份个数, 代表各省市区数字经济与制造业融合发展水平的均值,n代表省份的个数,k是区域的个数, ( )是j(h)地区的省份个数。

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

总体基尼系数G可以分解为三个部分,即区域内的贡献率 、区域间的贡献率 和超变密度的贡献率 ,且三者之间的关系满足 。式(7)、式(8)分别表示j区域的基尼系数 和区域内的贡献率 ;式(9)、式(10)分别表示j、h两区域间的基尼系数 和区域间的贡献率 ;式(11)表示超变密度的贡献率 。其中, , ; 为j、h区域间数字经济与制造业融合发展水平的相对影响,如公式(12)所示。其中, 为j、h两区域间数字经济与制造业融合发展水平的差值,如公式(13)所示; 为超变一阶距,如公式(14)所示; ( )为j(h)地区的累积密度分布函数。

(12)

(13)

(14)

2.3.4. 核密度估计

核密度估计作为重要的非参数估计方法之一,是通过使用连续的密度曲线反映随机变量的分布特征。假设随机变量x的密度函数为:

(15)

式中,N表示观测值个数,h表示带宽, 表示核密度函数, 表示独立同分布的观测值,x表示平均值。在核函数选择方面,本文选择常见的高斯核函数对中国数字经济与制造业融合发展水平的分布动态进行估计,具体公式如(16)所示。

(16)

3. 实证分析

3.1. 中国数字经济与制造业融合发展水平的空间特征

为探究中国数字经济与制造业融合发展的空间演变格局,本文从空间分异视角和空间关联视角识别两者融合发展水平的空间特征。

3.1.1. 空间分异特征分析

基于测度结果,本文绘制了2015~2020年中国31个省市区数字经济与制造业融合等级空间分布图,如表4所示。从均值上看,中国各省市区的融合发展水平地区差异较大,融合等级达到勉强协调及以上的地区主要集中在东部地区,包括北京、上海、浙江、江苏和广东,被包围区域的融合等级为轻度失调和濒临失调,主要集中在环渤海、中部以及少部分西部地区,包括辽宁、河北、山东、河南、安徽、湖北、湖南、陕西、四川和重庆等,而融合等级为中度失调的地区主要集中在西北、西南以及部分东北地区,包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江、吉林、山西、西藏、贵州、云南、广西等。但通过对比可以发现,随着时间的推移,中国数字经济与制造业的融合发展水平整体上呈递增趋势,发展韧性持续显现。

具体来看,2015年中国数字经济与制造业融合等级普遍偏低,呈由西向东低融合地区包围高融合地区的空间分布格局,绝大部分省市区均处于濒临失调及以下等次,且东北和西部地区融合发展水平整体中度失调,仅有北京、江苏和广东的融合等级达到勉强协调和初步协调。这一时期,与“互联网+”和“智能制造”相关国家政策出台不久,加之各省市区落实推进相对滞后,中国数字经济与制造业融合发展正在起步。到2018年,二者融合等级有所提升,空间分布由东南向西北递减。其中,上海和浙江的融合等级由濒临失调上升为勉强协调,步入低水平融合阶段;四川和湖北由轻度失调转向濒临失调;重庆、云南、广西和江西由中度失调转向轻度失调。这表明2015~2018年中国各省市区大力发展数字经济,助力制造业转型升级的政策实施成效显著,加快推进了数字经济与制造业的融合发展。至2020年,中国二者融合等级的空间梯度分布特征显著,呈“东–中–西”递减态势,融合等级以轻度失调和濒临失调为主,其中,轻度失调类主要分布于东北和西南地区,包括黑龙江、吉林、内蒙古、云南、贵州和广西等;濒临失调类主要分布于中部内陆和少部分沿海地区,包括河北、河南、湖北、湖南、安徽、辽宁和福建等;融合等级为中度失调的省区仅剩新疆、青海、甘肃、宁夏、西藏和海南。同时,勉强协调和初步协调区域包括北京、山东、江苏、上海、浙江和广东,由此可得,东部地区是中国数字经济与制造业融合发展的代表区域,这与其优越的经济条件、充分的资源保障和扎实的产业基础密切相关。

Table 4. Level distribution of digital economy and manufacturing integration in 31 provinces and cities of China

表4. 中国31个省市区数字经济与制造业融合等级分布表

3.1.2. 空间关联特征分析

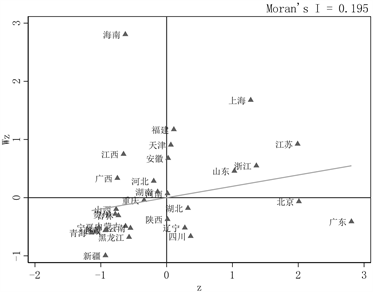

本文基于2015~2020年中国数字经济与制造业融合发展水平的测度数据,计算其全局莫兰指数,其值分别为0.167、0.177、0.189、0.222、0.283和0.314,且均在95%置信度水平下通过检验,表明中国数字经济与制造融合发展水平存在显著的正向空间相关性,同时,从各年的全局莫兰指数可以看出,其空间相关性呈逐渐增强趋势,说明中国数字经济与制造业融合发展的空间集聚态势不断增强,区域差异整体上仍然较大。在此基础上,本文进一步测算了2015~2020年中国31个省市区的局部莫兰指数,因篇幅限制仅展示2015年与2020年局部莫兰散点图,如图1所示。在考察期,中国31个省市区数字经济与制造融合发展水平在空间上显现出正向相关性,且各年的空间分布特征有所差异,集聚状态主要以高–高集聚与低–低集聚为主。高–高集聚区域主要分布在东部地区,包括上海、江苏、浙江和山东等,其中上海、江苏和浙江3个省市数字经济与制造融合发展水平较高,对周边省份起到辐射带动作用,长三角地区发展为优势区域。低–高集聚区域主要包括江西、广西和海南等,这些省区自身融合发展水平低,且未能受到周边高融合发展水平省份的带动,空间差异分化明显。低–低集聚区域主要分布在东北和西部地区,包括黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、青海、甘肃、宁夏、西藏、贵州和云南等,尤其是西部大部分省区各方面条件落后,数字经济与制造融合发展较为缓慢,且由于地理位置相邻,产业发展相似,成为低融合发展水平集聚区。高–低集聚区域主要包括广东和四川等,这两个省份由于被低融合发展水平省份包围,但辐射带动作用不明显,空间溢出效益影响程度低,形成极化效应区。

(a) 2015年

(a) 2015年

(b) 2020年

(b) 2020年

Figure 1. Local Moran scatter plot

图1. 局部莫兰散点图

3.2. 中国数字经济与制造业融合发展水平的区域差异

为进一步分析中国数字经济与制造业融合发展水平的区域差异性,本文测度了2015~2020年全国及四大区域数字经济与制造业融合发展水平的总体基尼系数、区域内基尼系数、区域间基尼系数及贡献率,测度结果如表5所示。

Table 5. Gini coefficient and contribution rate of the integrated development level of digital economy and manufacturing industry in the country and four regions

表5. 全国及四大区域数字经济与制造业融合发展水平的基尼系数及贡献率

3.2.1. 总体及区域内差异分析

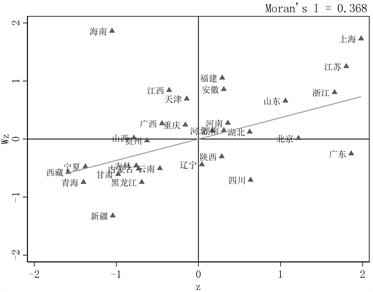

2015~2020年全国层面及四大区域数字经济与制造业融合发展水平区域差异的变化趋势如图2(a)所示。从全国层面来看,基尼系数分布在0.16~0.18之间,在考察期由0.174下降至0.163,年均降幅为1.34%,说明中国数字经济与制造业融合发展水平存在一定的区域差异性,且区域差异总体呈现减缓态势,但进程较为缓慢。

从四大区域内部差异层面来看,东部地区数字经济与制造业融合发展水平的区域差异均值最大,且呈逐年下降趋势,年均降幅为3.72%。究其原因,东部地区如北京、上海以及广东等省市的数字经济与制造业融合发展水平在全国已处于领跑者地位,而河北、海南等省份的融合发展水平相对较低,未能充分吸收周边高融合发展水平省市的空间溢出效应,导致东部地区数字经济与制造业融合发展出现一定程度上的断层,但同时随着信息技术的发展和交通运输的便捷,东部地区各省市之间的交流合作日益增加,促进了经济资源的流动和优化,加之产业集聚效应增强,区域内差异有所缩小。西部地区数字经济与制造业融合发展水平的区域差异均值次之,且区域差异呈逐年上升趋势,年均增幅为6.42%。其原因在于,西部地区面积广阔,涵盖省份最多,且西部偏远地区大多数省份受到地理位置、经济发展、产业结构和政策导向等多方面因素影响,数字经济和制造业融合发展水平相对较低,而位于西南地区的四川、重庆等省市产业基础雄厚,加之近年来大力发展数字经济,融合发展水平较高,导致区域内差异不断扩大。中部地区和东北地区区域差异均值相对较小,其中,中部地区变化趋势在2015年~2016年间呈大幅下降,之后在2016~2020年间整体呈波动下降趋势,但下降较为缓慢,年均降幅仅为0.56%;东北地区变化趋势与之类似,在考察期年均降幅为0.68%,表明中部地区和东北地区的区域内部各省份数字经济和制造业融合发展水平相近,发展具有较好的协同性。

3.2.2. 区域间差异分析

2015~2020年数字经济与制造业融合发展水平四大区域间的差异的演变特征如图2(b)所示。从差异程度来看,区域间数字经济与制造业融合发展水平差异格局显著,尤其是东部与其他区域间存在较大的差异。从变化趋势来看,东部与其他区域间的差异程度整体呈下降趋势,其中东部与东北地区间的降幅最大,年均降幅为5.5%,说明东部与其他区域间的差异逐渐收敛。中部与西部地区间以及中部与东北地区间呈波动上升趋势,但中部与西部地区间差异变化相对平稳,年均增幅仅为0.78%。西部与东北地区间呈现逐年上升态势,年均增幅为4.45%,增幅较大。由此可见,西部与东北地区在大力发展数字经济,推动制造业数字化转型方面,政策执行力度与成效不尽一致,需要进一步根据区域发展特点,制定更加精准有效的政策措施。

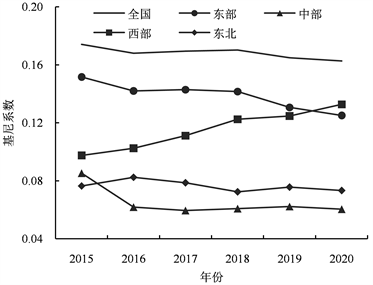

3.2.3. 区域差异来源及贡献

2015~2020年数字经济与制造业融合发展水平各分解项对总体区域差异的贡献率如图3所示。结合表2可知,区域间差异是造成数字经济与制造业融合发展水平总体差异的主要成因,年均贡献率高达66.88%,且呈现持续下降的变化态势;其次是区域内差异的贡献,年均贡献率为21.35%,在考察期区域内差异对总体分异程度的贡献率变动幅度较小;而超变密度年均贡献率最小,仅为11.77%,其反映的是在区域划分时,地区之间交叉重叠的存在对总体差距产生的影响贡献。对此,本研究认为需重点关注区域间的差异,因地制宜,精准施策,寻求促进区域数字经济与制造业融合发展的切实可行之路,继而更好地实施区域协调发展战略,促进高质量发展。

(a)

(a)

(b)

(b)

Figure 2. The changing trend of Gini coefficient of the integrated development level of China’s digital economy and manufacturing industry

图2. 中国数字经济与制造业融合发展水平的基尼系数变动趋势

Figure 3. The changing trend of Gini coefficient of the integrated development level of China’s digital economy and manufacturing industry

图3. 中国数字经济与制造业融合发展水平区域差异的贡献率

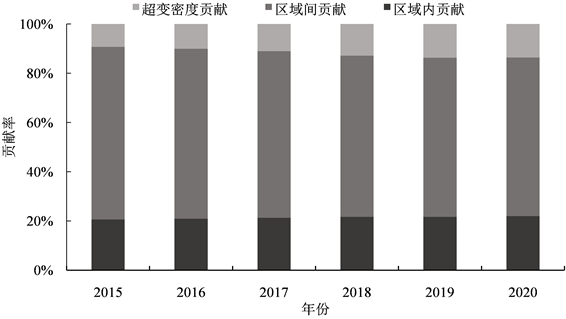

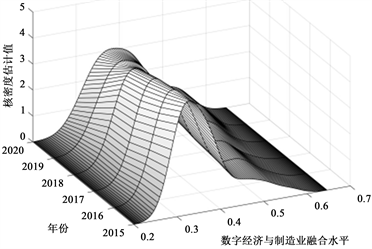

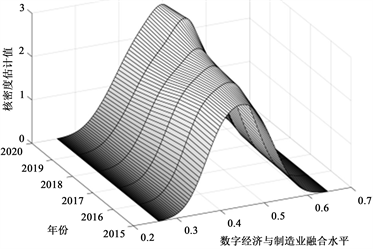

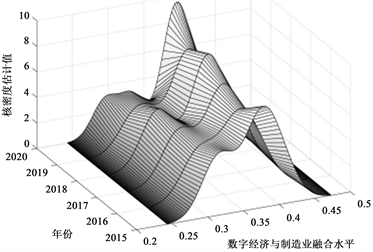

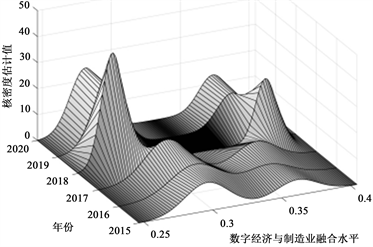

3.3. 中国数字经济与制造业融合水平的动态演进

为探究各区域数字经济与制造业融合水平绝对差异变化的动态演进过程,本文运用Kernel密度估计方法刻画了全国及四大区域的数字经济与制造业融合发展水平的分布特征,并从分布位置、分布形态、分布延展性和波峰数量四个方面进行分析。其中,分布位置反映了数字经济与制造业融合水平的高低;分布形态即主峰的高度和宽度反映了空间分布状态和地区差异大小;分布的延展性反映了数字经济与制造业融合水平极高地区与其他地区的空间差异;波峰数量的形态反映了极化程度和极化趋势。

(a) 全国

(a) 全国

(b) 东部

(b) 东部

(c) 中部

(c) 中部

(d) 西部

(d) 西部

(e) 东北

(e) 东北

Figure 4. Dynamic evolution and distribution of the integration level of digital economy and manufacturing industry in China and the four major regions

图4. 中国及四大区域数字经济与制造业融合水平的动态演进分布

3.3.1. 全国层面的Kernel密度分析

2015~2020年中国31个省市区的数字经济与制造业融合水平的动态演进分布如图4(a)所示。从分布位置来看,核密度曲线整体往右移动,表明中国数字经济与制造业融合水平在研究期间呈上升趋势,意味着中国在推动制造企业数字化转型发展方面取得了坚实成效。从分布形态来看,核密度曲线主峰高度呈现下降趋势,但幅度较小,且主峰宽度呈现小幅扩大的变化趋势,表明研究期间中国数字经济与制造业融合水平的分布状态趋于分散,绝对差异逐渐拉大。从分布的延展性来看,核密度曲线在研究期间一直存在小幅的右拖尾,说明存在数字经济与制造融合极高的省份,且与低融合水平的省份低差距在不断扩大。从波峰数量和形态来看,核密度曲线呈双峰分布,在主峰右侧存在较小的侧峰,且侧峰高度逐渐上升,表明中国数字经济与制造业融合发展存在两极分化现象,极化趋势逐渐扩大。

3.3.2. 四大区域的Kernel密度分析

2015~2020年东部地区的数字经济与制造业融合水平的动态演进分布如图4(b)所示。从分布位置来看,东部地区的核密度曲线逐渐往右移动,表明东部地区的数字经济与制造业融合水平呈上升趋势,与全国的发展情景具有一致性。从分布形态来看,核密度曲线主峰高度先上升后下降,整体呈上升趋势,主峰宽度逐渐扩宽,表明东部地区数字经济与制造业融合水平的分布状态趋于集中,绝对差异逐渐增大。从分布的延展性来看,分布曲线在研究期间未存在明显的拖尾现象,表明东部地区融合水平极高省份与尾部省份的差距不大。从波峰数量来看,分布曲线呈单峰分布,表明东部地区数字经济与制造业融合发展无极化趋势。

2015~2020年中部地区的数字经济与制造业融合水平的动态演进分布如图4(c)所示。从分布位置来看,中部地区的核密度曲线整体向右移动,但移动幅度较小,表明中部的数字经济与制造业融合水平在研究期间有小幅提升。从分布形态来看,核密度曲线主峰高度呈“波浪式”上升,主峰宽度逐渐收窄,表明中部地区数字经济与制造业融合水平的分布状态呈集中趋势,且绝对差异缩小。从分布的延展性来看,核密度曲线在研究期间存在明显的左拖尾,表明中部地区低融合水平的省份逐渐增多,与高融合水平省份形成明显差距。从波峰数量和形态来看,核密度曲线呈双峰分布,在主峰左侧存在明显的侧峰,但侧峰高度逐渐下降,表明中部地区数字经济与制造业融合发展的两极分化现象有所减缓。

2015~2020年西部地区的数字经济与制造业融合水平的动态演进分布如图4(d)所示。从分布位置来看,西部地区核密度曲线的移动趋势与东、中部地区相似,逐渐向右移动,表明西部地区的数字经济与制造业融合水平在研究期间得到持续提升。从分布形态来看,核密度曲线主峰高度持续下降,主峰宽度先收窄后扩宽,表明西部地区数字经济与制造业融合水平的分布状态呈分散趋势,绝对差异经历了先缩小再扩大的变化过程。从分布的延展性来看,核密度曲线在研究期间存在右拖尾,表明西部地区各省份间的数字经济与制造业融合水平差距正在扩大。从波峰数量来看,2015年的核密度曲线呈由双峰分布,在2016年后转变为单峰,表明西部地区的两极分化特征在整体上趋于弱化。

2015~2020年东北地区的数字经济与制造业融合水平的动态演进分布如图4(e)所示。从分布位置来看,东北地区核密度曲线先左移后右移,整体未出现显著变化,表明在研究期间东北地区的数字经济与制造业融合水平未得到显著提升。从分布形态来看,核密度曲线主峰高度呈现“大幅上升–小幅下降–小幅上升”的变化趋势,主峰宽度先收窄后略有扩宽,表明西部地区数字经济与制造业融合水平的分布状态整体向“集聚”演变,绝对差异整体呈扩大趋势。从分布的延展性来看,核密度曲线的右拖尾明显,表明东北地区高融合水平省份与低融合水平省份存在较大差距。从波峰数量来看,核密度曲线呈双峰分布,且主峰和侧峰极为明显,表明东北地区的两极分化现象较为严重。

4. 结论与建议

4.1. 主要结论

本文基于省际面板数据,采用耦合协调模型及探索性空间数据分析对中国31个省市区的数字经济与制造业融合发展水平的空间格局展开全面分析,并借助Dagum基尼系数及分解和核密度估计揭示其区域差异情况和动态演进规律。主要研究结论如下:

1) 在空间特征方面,中国数字经济与制造业融合发展水平总体呈“高–中–低”空间分布格局,融合等级较高的地区主要集中在东部地区,以初步协调为主,而西部边疆地区的融合等级较低,属于中度失调类,绝大部分省区处于轻度失调和濒临失调。此外,中国数字经济与制造融合发展水平呈现显著的正向空间相关性,且空间集聚特征不断增强,主要以高–高集聚与低–低集聚状态为主。

2) 在区域差异方面,中国数字经济与制造业融合发展水平的总体地区差异在考察期有所减缓。从区域内部来看,东部与西部地区的区内差异显著,中部和东北地区的区内差异较小。区域间差异上,东部与其他地区之间的差异最大,但呈下降趋势。此外,区域间差异是造成数字经济与制造业融合发展水平总体地区差异的主要来源,其贡献率保持在66%左右,而各地区间交叉重叠问题对总体地区差距的贡献较小。

3) 在动态演进方面,全国及四大区域的核密度曲线均存在不同程度的右移趋势,说明中国数字经济与制造业融合发展态势整体向好,但除东部地区外,各地区两极分化特征凸显,其中东北地区的极化现象较为严重,中部与西部地区在考察期内趋于弱化。

4.2. 对策建议

基于上述研究结论,为优化数字经济与制造业融合发展的空间格局,推动区域协调发展,避免极化程度加剧,本文提出如下对策建议:

1) 强化东部地区数字经济与制造业融合先发优势,充分发挥引领示范作用与溢出效应。东部地区是中国数字经济与制造业融合发展的主阵地,拥有良好的数字经济发展基础和产业生态环境,数字技术在制造领域创新应用广,制造企业数字化转型程度深,因此要发挥好东部地区的示范、突破、带动作用,加强区域间产业数字化领域的交流合作,以点带面辐射推动中西部及东北地区数字经济与制造业的深度融合,为其提供更多可复制可推广的经验。

2) 加强中西部地区数字基础设施建设,筑牢数字经济与制造业融合发展底座。中西部地区要立足于成本较低和资源禀赋丰富等优势,牢牢抓住“东数西算”工程的发展契机,着力建设工业互联网、5G、数据中心、人工智能等新一代数字化基础设施,夯实融合发展的基础支撑。同时,国家应予以中西部地区一定的政策倾斜,引导人才、技术、资本等融合发展要素向中西部地区聚集和渗透,推进制造业数字化转型升级,为中西部地区数字经济与制造业融合发展注入活力。

3) 加快推进东北地区数字化制造的应用和推广,提升数字经济与制造业融合发展水平。东北地区作为中国重要的老工业基地,制造业门类全,基础优,但本文研究表明东北地区的融合发展水平较低且发展缓慢。因此,东北地区要积极学习和借鉴东部地区制造业数字化转型的经验,加大数字基础设施建设投入,优化融合发展环境,促进数字化技术在各类制造场景中的应用和推广,提升数字经济与制造业融合发展水平。

文章引用

郑硕硕. 中国数字经济与制造业融合发展水平的区域差异及动态演进

Regional Differences and Dynamic Evolution of the Development Level of Integration of Digital Economy and Manufacturing Industry in China[J]. 运筹与模糊学, 2023, 13(04): 3930-3944. https://doi.org/10.12677/ORF.2023.134395

参考文献

- 1. 徐兰, 吴超林. 数字经济赋能制造业价值链攀升: 影响机理、现实因素与靶向路径[J]. 经济学家, 2022(7): 76-86.

- 2. 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. http://caizj.nanyang.gov.cn/wcm.files/upload/CMSnyczj/202211/202211040556050.pdf, 2022-10-16.

- 3. 史宇鹏. 数字经济与制造业融合发展: 路径与建议[J]. 人民论坛∙学术前沿, 2021(6): 34-39.

- 4. 谢靖, 王少红. 数字经济与制造业企业出口产品质量升级[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2022, 75(1): 101-113.

- 5. 杜传忠, 管海锋. 数字经济与我国制造业出口技术复杂度——基于中介效应与门槛效应的检验[J]. 南方经济, 2021(12): 1-20.

- 6. 黄赜琳, 秦淑悦, 张雨朦. 数字经济如何驱动制造业升级[J]. 经济管理, 2022, 44(4): 80-97.

- 7. 焦勇. 数字经济赋能制造业转型: 从价值重塑到价值创造[J]. 经济学家, 2020(6): 87-94.

- 8. 孔存玉, 丁志帆. 制造业数字化转型的内在机理与实现路径[J]. 经济体制改革, 2021(6): 98-105.

- 9. 周晓辉. 先进制造业与数字经济的融合度测算: 以长三角为例[J]. 统计与决策, 2021, 37(16): 138-141.

- 10. 傅为忠, 刘瑶. 产业数字化与制造业高质量发展耦合协调研究——基于长三角区域的实证分析[J]. 华东经济管理, 2021, 35(12): 19-29.

- 11. 武晓婷, 张恪渝. 数字经济产业与制造业融合测度——基于投入产出视角[J]. 中国流通经济, 2021, 35(11): 89-98.

- 12. 武晓婷, 张恪渝. 中国数字经济产业与制造业融合测度研究[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(12): 10-19.

- 13. 赵放, 刘一腾. 我国数字经济发展及其与制造业融合发展的空间差异研究[J]. 贵州社会科学, 2022(2): 144-152.

- 14. 阳立高, 许调蓉, 韩峰. 中国数字经济与制造业融合发展水平测度及其时空特征[J]. 财经理论与实践, 2023, 44(2): 81-87.

- 15. 杨丽, 孙之淳. 基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评[J]. 经济问题, 2015(3): 115-119.

- 16. 焦帅涛, 孙秋碧. 我国数字经济发展测度及其影响因素研究[J]. 调研世界, 2021(7): 13-23.

- 17. 王娟娟, 佘干军. 我国数字经济发展水平测度与区域比较[J]. 中国流通经济, 2021, 35(8): 3-17.

- 18. 李燕, 赵昌文. 加快推动新时代制造业高质量发展[N]. 经济日报, 2020-07-23(011).

- 19. 张爱琴, 张海超. 数字化转型背景下制造业高质量发展水平测度分析[J]. 科技管理研究, 2021, 41(19): 68-75.

- 20. 江小国, 何建波, 方蕾. 制造业高质量发展水平测度、区域差异与提升路径[J]. 上海经济研究, 2019(7): 70-78.

- 21. 曲立, 王璐, 季桓永. 中国区域制造业高质量发展测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(9): 45-61.

- 22. 王淑佳, 孔伟, 任亮, 治丹丹, 戴彬婷. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810.

- 23. 尹鹏, 刘继生, 陈才. 东北振兴以来吉林省四化发展的协调性研究[J]. 地理科学, 2015, 35(9): 1101-1108.

- 24. 唐晓华, 张欣珏, 李阳. 中国制造业与生产性服务业动态协调发展实证研究[J]. 经济研究, 2018, 53(3): 79-93.

- 25. Dagum, C. (1997) A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio. Em-pirical Economics, 22, 515-531. https://doi.org/10.1007/BF01205777

- 26. 刘华军, 杜广杰. 中国经济发展的地区差距与随机收敛检验——基于2000-2013年DMSP/OLS夜间灯光数据[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(10): 43-59.