Climate Change Research Letters

Vol.

09

No.

06

(

2020

), Article ID:

38466

,

10

pages

10.12677/CCRL.2020.96068

北疆偏西地区一次极端暴雨过程综合分析

希热娜依·铁里瓦尔地1,艾克代·沙拉木2*,阿尔帕提·铁里瓦尔地3

1喀什地区气象局,新疆 喀什

2克州气象局,新疆 克州

3南京信息工程大学大气科学学院,江苏 南京

收稿日期:2020年10月12日;录用日期:2020年10月26日;发布日期:2020年11月2日

摘要

本文利用常规观测资料、伊犁地区多普勒天气雷达产品、FY-2D卫星云图、不同尺度风速、散度、涡度等各类物理量,分析大尺度环流背景下2018年5月12日至15日发生在北疆偏西地区的一次大暴雨的形成过程。结果表明:1) 影响暴雨产生的主要原因是高空冷槽与地面冷锋的共同作用。2) 早在大暴雨发生前,该地区已发生相对较少的降水,这不仅有利于空气的湿润,还使得水汽循环加强,为大暴雨提供了水汽条件。3) 前期,底层辐合、高层辐散,以及上下层温度逆差造成层结不稳定等因素为暴雨的产生创造了热力、动力条件。因而,本次北疆偏西山区大暴雨的触发机制是位于巴尔喀什湖南侧温度槽南压、强烈而持续的上升运动和地形作用的共同影响。

关键词

大暴雨,环流背景,物理量,水汽条件

Analysis of a Heavy Rain Weather Process in Bozhou, Xinjiang

Xirenayi·Tieliwaerdi1, Aikedai·Shalamu2*, Aerpati·Tieliwaerdi3

1 Kashi Regional Meteorological Bureau, Kashgar Xinjiang

2Kezhou Meteorological Bureau, Kizhou Xinjiang

3School of Atmospheric Sciences, NUIST, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 12th, 2020; accepted: Oct. 26th, 2020; published: Nov. 2nd, 2020

ABSTRACT

This article uses conventional observation data, Doppler weather radar products in the Ili area, FY-2D satellite cloud images, wind speeds at different scales, divergence, vorticity and other physical quantities to analyze the large-scale circulation background from May 12 to 2018 the formation of a heavy rainstorm in Bozhou, Xinjiang on the 15th. The results show that: 1) The main reason for the occurrence of heavy rain in Bozhou is the joint action of the high-altitude cold trough and the ground cold front. 2) Prior to the occurrence of heavy rain, relatively little precipitation has occurred in the Bozhou area, which not only benefits the humidification of the air, but also strengthens the water vapor cycle, providing water vapor conditions for the heavy rain. 3) In the early stage, the convergence of the bottom layer, the divergence of the upper layer, and the unstable temperature stratification of the upper and lower layers have created thermal and dynamic conditions for the occurrence of heavy rain. Therefore, the trigger mechanism of the local heavy rain in the Bozhou region is the combined effect of the south pressure of the temperature trough located on the south side of the Balkhash Lake, the strong and continuous upward movement of the Bozhou region and the topographic effect.

Keywords:Bole Area, Heavy Rain, Weather Process

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

暴雨是我国灾害性天气之一,由于会造成山洪、泥石流等灾害使人们财产损失严重。暴雨是由于不同尺度系统相互之间发生作用而产生的,而暴雨的直接制造者可以说是中小尺度系统 [1] [2] ,我国很多学者自20世纪80年代后,就对强对流天气进行了各种研究 [3] [4] [5] [6] ,但我国对于强对流天气的研究多集中于长江、华南、华北、黄河流域等地区。他们从中尺度环境场条件、发生发展的不同机制、环流背景、触发引子等各个方面开展了丰富的研究,并通过许多不同类型的天气实例分析来建立了各类强对流暴雨的物理模型,提出了预报预警着眼点 [7] ,然而对于新疆等地的强对流天气的研究分析相对较少。早在1986年张宝山等人的《新疆大降水及其预报的研究》中提到1964年在新疆才首次采用统计学,天气学和物理量诊断分析相结合的方法,并且取得了很好的结果。

新疆地处中国西北是一个大陆性半干旱气候区,远离海洋,相当大一部分农田的灌溉是使用山区的自然降水,这说明降水的多少与农田是否丰收有很大的联系,虽然说在新疆,暴雨天气出现相对较少,但它的出现往往会伴随着山区山洪暴发、农田被毁、铁路、公路遭到破坏。近十年来局地强对流暴雨天气造成的灾害在气象灾害里占相当大的比重,而伴随着全球变暖趋势,每年各类暴雨的次数在逐年增加且具有落点分散、历时短、强度大局地性强的特点,使新疆各地正在遭受着不同程度的损失,据统计每年产生的各类型暴雨灾害达40多次。暴雨天气多集中于夏季且局地性较强,本文试图从环流背景和物理量场诊断分析入手,重点分析北疆偏西地区2018年5月12日至15日一次局地大降水的特征,以了解这场暴雨的成因。历史资料显示:1958年以来,博乐地区尤其在5月没有出现过大暴雨天气,这表明,相对于夏季的强对流天气来说春季的强对流天气更不容易被人关注,从而容易引起对流天气的漏报。现阶段对于各类强对流天气从中尺度方面研究成果较多,本文在大尺度系统分析的基础上结合分析新疆及博乐地区2018年5月12至15日强对流天气来研探春季强对流天气研究及加强环流背景的认识,提高暴雨着眼点,提高预报的准确性,为今后春季强对流天气的预警预报和相应的气象服务的展开提供一定的借鉴。

2. 资料方法及暴雨过程概况

2.1. 资料方法

本文选用2018年5月12至15日新疆博州地区自动站逐时观测资料、国家卫星站提供的逐时FY-2D高分辨率卫星云图资料、新疆伊宁地区多普勒天气雷达资料、NCEP/NCAR逐日四次再分析资料(分辨率1˚ × 1˚)。

降水量级使用新疆标准,即24 小时降水量大于6.1小于12.0毫米为中雨,大于12.1小于24.0毫米为大雨,大于24.1小于48.0毫米为暴雨,>48.0毫米为特大暴雨;1小时降水量>10毫米或3小时累计降水量大于20毫米及以上定义为短时强降水。

2.2. 暴雨实况

从表1中可以看出2018年5月7日地州普遍已有降水,日降水量达到了13.4毫米,而温泉、精河、阿拉山口等地均没降水,前期的先兆性降水为2018年5月13日地州及山区局地大暴雨提供了良好的水汽环境,可以从表1中看出在5月13日阿拉山口地区的日降水量达到了49.8毫米,使用新疆标准来看已经达到了特大暴雨的标准。

Table 1. Precipitation situation of automatic weather stations in surrounding regions on May 7 and 13, 2018 (unit: mm)

表1. 2018年5月7日及13日周边区域自动气象站降水实况(单位:毫米)

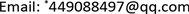

从图1中可看出阿拉山口地区的较强降水时间段比较集中,在5月13日17时至23时阿拉山口降水量较强。

Figure 1. Hourly precipitation (unit: mm) in Alashan pass region from 3:00 to 0:00 on May 13, 2018 (unit: mm)

图1. 阿拉山口地区2018年5月13日3时至14日0时逐小时降水量(单位:毫米)

由2018年5月12日08时至5月15日10时市区及周边区域自动站数据可得市区累计降水7.2毫米,温泉累计降水3.3毫米,精河累计降水3.8毫米,而阿拉山口累计降水49.8毫米,其次根据如表2所示5月12日08时至5月15日10时区域自动站气象站资料来看强降水区域主要集中在阿拉山口以及温泉北山一带其余地区降水相对较少。

Table 2. Data of regional automatic weather stations from 08 to 10 o’clock, 12 May to 15 May 2018 (unit: mm)

表2. 2018年5月12日08时至5月15日10时区域自动气象站资料(单位:毫米)

3. 有利于暴雨形成的大尺度环流背景

分析2018年5月12日20时100 hPa环流形势可看出(图略)5月12日在欧亚范围内中高纬度呈两槽一脊型,而印度半岛至巴尔喀什湖附近为高压脊,里海至西欧沿岸以及西伯利亚至亚洲的大部分区域为槽区。南亚高压呈东部型,其中心在75˚E附近,5月13日08时南亚高压有两个中心,其西部高压中心位于印度半岛附近,东部有一高压中心在西太平洋洋面上,5月13日20时,位于西太平洋上的副高西伸,造成伊朗高压主体西退,使南亚高压东西震荡。通过暴雨过程分析可得,由于阿拉伯海地区上空受反气旋环流作用加强了热带海洋地区和中纬度地区之间的水汽输送,西南风将水汽进一步向北至更北区域输送,从而为此次强降水发生提供水汽条件,同时中尺度对流系统的发生发展为暴雨提供了有力的大尺度环流背景。

2018年5月13日20时,14日08时500 hPa位势高度场(图略),可看出500 hPa欧亚范围内5月12日到13日一直维持两槽一脊型的环流形势,而脊和槽分别位于乌拉尔山地区和新地岛附近,另一槽位于西西伯利亚到中亚地区,在中西伯利亚处有−36℃的冷中心,而由于北欧脊的加强使得脊前偏北急流加强,推动了新地岛附近的低槽南压使冷空气南下,并在西西伯利亚地区形成东北西南走向的低压槽,并有相应的冷温槽与其配合,冷空气在此堆积,5月14日08时咸海附近的短波槽略有东移至巴尔喀什湖附近,槽前西南气流与位于中亚地区的槽汇合,水汽通道打开并得以补充,为其提供了稳定的水汽条件,与此同时主槽在东移过程中逐渐减弱,冷空气在地州偏北地区堆积于此同时由于高空冷,低空暖的配置为对流的发生发展提供了有利因素,又由于下游脊的阻挡,低槽北上,对地州偏北地区造成了一次大降水天气,并在5月14日20时完全移出,而分析高空形势来看在700 hPa位势高度场中也维持两槽一脊的经向环流且在阿拉山口附近存在冷式切边,在13日由于冷式切变线的加强,加剧了上升运动,并进一步加强了水汽输送,为暴雨的产生提供了水汽条件和动力条件,在850 hPa位势高度场中存在一条西北方向的急流带,而降水区位于急流带底部这有利于阿拉山口突发性降水。

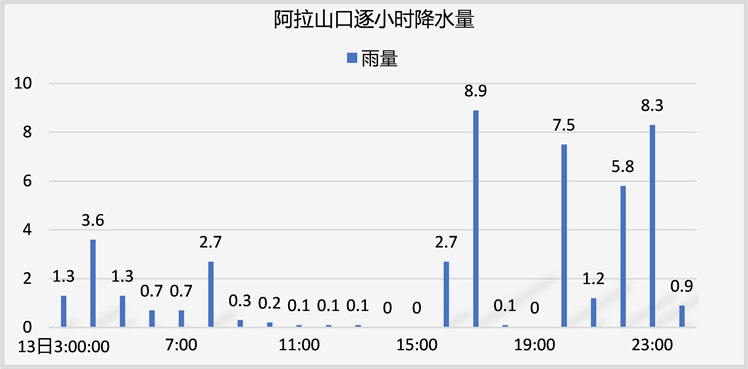

由2018年5月13日08时200 hPa风场(图2)可看出北疆偏西地区及附近是偏西风,而急流轴位于45˚N附近,急流核心最大风速达到54 m/s,而降水区位于平直西风的急流轴入口区南侧,在急流轴的北侧有偏差风的辐合,南侧有偏差风的辐散,使得该地区的偏西风转变为西南风。整个天气过程中急流带移动比较缓慢,其急流的范围在继续扩大,有很强的抽吸作用,而高层的抽吸作用有利于中低层的辐合上升,这在一方面有利于产生上升运动使得在急流入口处产生辐合上升运动,而另一方面由于急流入口处北侧存在冷气辐散满足了暴雨产生的底层辐合高层辐散的条件,而位于底层急流处辐合上升对减压有一点的帮助,为低值系统的发展提供了良好的条件使得暴雨天气更加强盛。另外,强降水落区一直处于副热带大槽底前部,配合西南风,说明前期的水汽输送持续时间长,这为降水提供了有利的水汽条件。

从以上的分析来看,有利于该地区的降水出现,但并不能说明就可以产生大暴雨。下面就继续进一步讨论在中小尺度天气系统与用物理量诊断分析、及不同方面来分析暴雨产生的原因并来进一步说明。

Figure 2. 200 hPa wind field at 08:00 pm on 13th, 2013 (The shaded area of the 200 hPa wind field is the area where the wind speed is greater than 40 m/s) (unit: m/s)

图2. 13日08时200 hPa风场(200 hPa风场阴影区为风速大于40 m/s的区域(单位:m/s))

4. 中小尺度天气系统

4.1. 中尺度环流

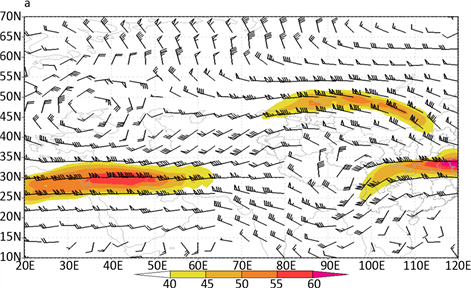

2018年5月12日20时700 hPa风场和水汽通量(图3a)来看有一条冷式切变存在于阿拉山口上空附近,在阿拉山口至准噶尔盆地有西北风与西南风的切变和风速的辐合;13日08时冷式切变有所加强,加剧了上升运动,这说明在上游地区不仅有水汽的辐合,也有冷空气的补充,这说明在这范围内有利于水汽的集聚与输送,水汽条件较好更有动力条件有利于降水的发生,在暴雨发生前,巴尔喀什湖以南地区有西南风,而在地州上空有偏西风,巴尔喀什湖以南的西南暖湿气流不断为降水区输送水汽,并且在西南风和西风的共同作用下,为暴雨提供了充沛的水汽条件,并与阿拉山口区暴雨有很好的对应关系;而在13日08时850风场和水汽通量(图3b)分析得13日08时850 hPa风场上,45˚N至50˚N有一条急流带,但是方向是西北方向,并且维持时间相对较短,降水区处于急流带底部,从12日20时至13日20时都有风速上的辐合,12日20时在里海偏南处有一相对较大的水汽通量大值区,并在13日08时以西南路

分析冷空气的活动的动力触发机制来看,分析500 hPa欧亚范围内5月12日至13日一直维持两槽一脊的经向环流,脊位于乌拉尔山地区,一支槽位于新地岛附近,另一低槽位于西西伯利亚到中亚地区,在中西伯利亚处有−36℃的冷中心,当北欧脊加强时,脊前偏北急流加强,推动新地岛附近的低槽南下削弱乌拉尔山地区的高压脊,导致冷空气南下,在西西伯利亚略微转横形成东北、西南向低槽,有相应的冷温槽与其配合,冷空气在此堆积,5月14日08时咸海附近的短波槽略有东移至巴尔喀什湖附近,槽前西南气流与位于中亚地区的槽汇合,水汽通道打开并得以补充,提供了稳定的水汽条件,而5月12日08时850 hPa温度场上,温度槽位于巴尔喀什湖北侧,北疆偏西受浅温度脊控制,而由于其高空为冷槽,低空为暖槽,其温差较大达到了30℃,为暴雨的产生提供了有利的热力条件。850 hPa温度槽线位于72˚E~75˚E (西南~东北)、在45˚N~55˚N的狭窄范围内有四根温度槽线并配合−9℃ΔT24中心,锋区位于上游。之后到5月15日温度槽南下影响博州地区,并在15日凌晨温度降到最低。500 hPa上冷温中心位于西伯利亚北部,冷中心为−32℃,在南压过程中,使高空槽中冷空气得以补充。冷空气的补充加强,使水汽有了动力条件为强降水提供了有力的条件。

Figure 3. (a) diagram of wind field and water vapor flux at 20:00 on May 12, 2018; (b) diagram of wind field and water vapor flux at 08:00 on May 13, 2018 (the marked area in red is xinjiang region, the vane in purple is (unit: m/s), and the water vapor flux in unit: g/cm·hPa·s)

图3. (a) 2018年5月12日20时700 hPa风场和水汽通量图、(b) 13日08时850风场和水汽通量图(红色标记区为新疆地区,紫色为风向标(单位:m/s),水汽通量单位:g/cm·hPa·s)

4.2. 中尺度云图分析

借鉴前人研究成果来看暴雨是由于环流背景及中尺度系统和各类物理量、地形等相互作用而产生的而不仅仅是由单一系统造成的。卫星云图相对于中小尺度系统,高低空急流来说反映比较清楚,故是分析相互作用的有力工具 [8] 。

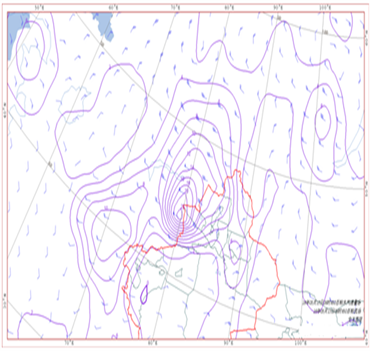

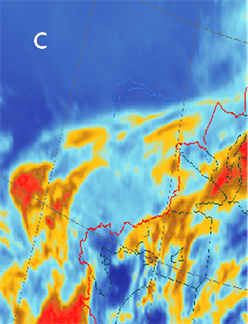

强烈的上升运动是暴雨产生的条件之一,而上升运动是由于低空辐合,高层辐散的作用机制而产生的 [9] ,在此次将水中高空急流处于辐散区,而低空急流处于辐合,这有利于暴雨的产生 [10] 。卫星云图能真实地、完整地显示出云的演变,揭示出天气系统的发生、发展与演变,确定高空急流的特征,并可以识别、确定其位置,如红外云图4,2018年5月12日08时图4a所示12日08时冷锋云系在巴尔喀什湖附近生成,博州上空云系较少,12日15时,此云系加深发展,移速缓慢,逐渐发展为典型的锋面气旋云系,并开始影响地州西部,降水陆续开始,15时30分至22时,巴尔喀什湖附近的云系在东移北上,南疆西部北上的南支云系开始影响北疆偏西地区并东移北上,5月13日19时开始巴尔喀什湖南侧的一条整齐的云带北上开始影响博州地区,云顶亮温增强,中心和边缘的色差明显,覆盖了地州大部分地区,其中博乐站在20时TBB值为−48℃,随着主槽和地面冷锋进入,5月13日22时~23时,缓慢东移的云系在温泉至阿拉山口一带突然加强,阿拉山口TBB值为−52℃云团发展旺盛,降水量增大,5月14日又有一云带扫过降水区,14日10时快速减弱,降水趋于结束,14日18时云团尾部移出,至此本次强对流过程基本结束。由此推出TBB值越小,降水越强,此次天气锋面云系与环流形势配合较好,主要由巴尔喀什湖南部云系不断东移北上发展影响北疆西部从而造成山区强降水。

通过分析暴雨过程的卫星红外云图演变特征来看,在阿拉山口暴雨过程中使该地区产生暴雨的云团在其不同阶段基本都处于阿拉山口和温泉北山一带。阿拉山口处于降水云团的中心地带,为大暴雨;温泉一带也为大暴雨,而精河等地处于降水云团外围只是略有降水,此次山区大暴雨的重要原因是巴尔喀什湖南部云系不断东移北上发展影响造成的。由于可以用多普勒雷达对各类灾害性天气进行相应的分析,因此选用多普勒雷达回波,选用伊宁雷达站多普勒雷达资料来分析是由于博州地区没有相应的天气雷达设施,由于两市中间的距离和中间相隔海拔相对较高的天山山脉,可能会造成雷达回波在云层厚度方面不能真实地反映降水区当时的真实情况,因此在回波强度上可能相对有所减弱。从5月13日多普勒雷达回波组合反射率因子图(图略)来分析,结果是在整个降水过程中雷达回波的形势主要是以带状回波为主并在此过程中不断地缓缓东移,使得在博州地区降水时间相对较长而由于天山山脉的阻挡使得雷达回波强度相对减弱。从其回波发展过程来看,博乐地区发生暴雨前在其巴尔喀什湖附件范围内已有少量的带状弱回波生成,并随着时间的推移逐渐到达阿拉山口和温泉一带造成降水。

Figure 4. (a) satellite infrared cloud image at 08:00 on 12th, (b) satellite infrared cloud image at 20:00 on 13th, (c) satellite infrared cloud image at 10:00 on 14th (unit: brightness temperature/˚C)

图4. (a) 12日08时卫星红外云图、(b) 13日20时卫星红外云图、(c) 14日10时卫星红外云图(单位:亮度温度/℃)

5. 各物理量的诊断分析

5.1. 涡度和散度

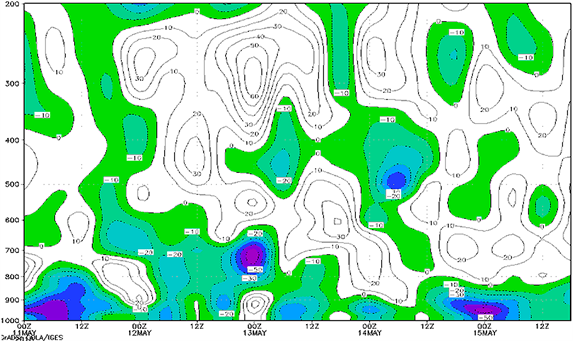

高层辐散,底层辐合是暴雨形成并发展的动力条件,此次过程涡度场分析来看此次天气涡度场整层在博州都表现不好,其次来分析暴雨区的散度场散度垂直分布可知,500 hPa以上降水区散度为正,500 hPa以下散度为负,一方面由于高层辐散的抽吸作用给予气流补偿,使得垂直运动得以增强和发展,另一方面由于垂直运动加强,处于底层的水汽进一步向上输送促进底层辐合,使得水汽循环加强进一步加强了水汽向暴雨区输送,这有利于中小尺度系统的强烈发展。从阿拉山口单站的空间垂直剖面图(图5b)上可以看到在2018年5月13日08时,阿拉山口中低层有−50 × 10−5s−1的辐合中心,高层有60 × 10−5s−1的辐散中心,且与博州地区暴雨产生的时间相吻合,这说明暴雨区就在高层辐合,底层辐散的相叠置区发生。

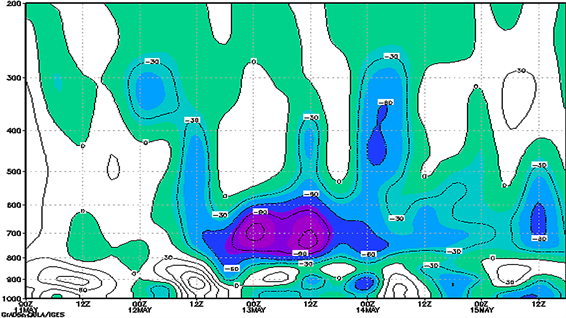

5.2. 垂直速度

在分析暴雨过程中对垂直速度进行一定的分析是很有必要的,而垂直速度的计算方法有很多,但一般考虑到最后的积累误差“均匀”分摊到各等压面层上主要倾向于用运动学的方法,这方法主要面临的困难是咋么样处理由于风速不精确而产生的误差。垂直速度分布图上2018年5月13日08时,北疆偏西850~200 hPa整层都为上升运动,最大上升速度中心在500 hPa、700 hPa均为−40 × 10−3 hPa·s−1,并且大值区位于阿拉山口地区,阿拉山口单站剖面图(图6)上垂直速度在12日20时~14日08时中低层至高层都为负值,可以得出阿拉山口地区上空有强烈的上升运动,而这有利于暴雨产生的不稳定能量条件,这说明上升运动将会触发不稳定能量的释放,这位阿拉山口地区大暴雨的产生及发展提供了动力条件。

Figure 5. Sectional view of divergence of Alashan pass station (unit: divergence/10−5s−1, vorticity field/10−5s−1)

图5. 阿拉山口站散度剖面图(单位:散度/10−5s−1,涡度场/10−5s−1)

整体分析可知,发生暴雨天气时,中低层系统处于涡度的正值区、处于垂直速度的负值区,而高层来说处于散度正值区,从此分析可知暴雨区上空高层辐散,底层辐合的配置,这也从另一方面说明了高层辐散底层辐合是暴雨产生的条件之一。

Figure 6. Vertical velocity profile of Alashan pass single station (unit: (hPa·s−1))

图6. 阿拉山口单站垂直速度剖面图(单位:(hPa·s−1))

5.3. 水汽通量

水汽通量它的大小一般与空气密度和比湿有一定关系。水汽通量也可以分为水平输送通量和垂直输送通量,而我们经常说的水汽输送是指水平方向的水汽输送,它在垂直方向上也有水汽交换。也可以说大气中的水分随着气流从一个地区输送到另一个地区或由低空输送到高空的现象 [11] 。

在分析暴雨时,我们应考虑水汽条件,因为充足的水汽是暴雨形成的必要条件,而通过分析可得仅仅依靠一个地区已有水分是无法形成暴雨,因此需要有充足的水汽持续的输送。2018年5月12日20时700 hPa风场和水汽通量分析可得由于阿拉山口上空存在冷式切变,到13日08时有所加强使得上升运动加强,从水汽通量来看,在暴雨发生前,巴尔喀什湖以南有西南风且其有中心强度为18 k/kg的水汽通量大值区,北疆偏西地区上空有偏西风且其有中心强度为16 g/(cm·hPa·s)的水汽通量大值区,巴尔喀什湖以南的西南暖湿气流不断的为博州地区输送水汽,在西南风与西风的共同作用下,增加了局地水汽含量为博州地区的大降水提供了充沛的水汽条件。而在阿拉山口附近水汽通量为博州的最大值区域,水汽通量值为8~10 g/(cm·hPa·s),这与阿拉山口的大暴雨有很好的对应关系。13日08时850 hPa风场上,45˚N至50˚N有一条急流带,但是方向是西北方向,并且维持时间较短,博州处于急流带底部,从12日20时至13日20时都有风速上的辐合 。从水汽通量上看,12日20时在里海偏南处有中心值为20 g/(cm·hPa·s)的水汽通量大值区,13日08时以西南路径移至博州地区,全州范围在10~20 g/(cm·hPa·s)之间,在14日08时迅速减小为4~8 g/(cm·hPa·s)之间,也与阿拉山口突发性大降水有很好的对应。

5.4. 比湿

比湿是表示每一克湿空气中含有多少克的水汽的物理量,在大气饱和达到相当大的情况下暴雨才可能产生,因此分析比湿必不可少,分析结果得:2018年5月12日20时~13日20时,在中低层有大于6 g/kg的比湿中心,整个天气过程中博州全区中低层比湿随着天气的进程从大变小,从700 hPa比湿来看,全州在4 g/kg范围内,6 g/kg的比湿中心靠近阿拉山口地区,暴雨是在大气饱和比湿达到相当大的数值以上才形成的,这与大暴雨中心较吻合。

6. 结论

本文分析了2018年5月12日至15日发生在北疆偏西地区的一次大暴雨天气过程,通过诊断大尺度环流背景、暴雨的影响系统,以及相应的物理量,得出以下主要结论:

1) 此次影响博州地区暴雨天气的主要原因是其高空冷槽与地面冷锋的共同作用而引起的。

2) 暴雨过程前北疆西部博州地区出现了先兆性弱降水,虽然释放了部分不稳定能量,但降水湿润了干燥空气,加强了水汽循环,使水汽的垂直交换加大,对大降水出现有利。而500 hPa至200 hPa西风急流的动力抽吸作用为此次强降水提供了强有力的动力条件,200 hPa高空急流带移速缓慢,700 hPa低空急流与之形成相反的辐合辐散配置,并为降水提供水汽输送,700 hPa切变线有利于低空水汽的辐合抬升。地面冷空气在东移过程中受东低西高地形影响,会出现爬坡和水汽的辐合抬升,从而利于降水增幅。

3) 卫星云图的演变与暴雨强度和落区有着很好的对应关系,高时空分辨路的卫星云图资料较好的监测到此次北疆偏西地区降水过程中云系的发展演变过程,为此进一步认识各种天气系统的反生、发展、减弱及消亡过程提供了有效的途径。从雷达回波来看,回波以带状回波为主,但回波强度相对较小持续时间较久。因此,本次北疆西部山区局地大暴雨的触发机制是巴尔喀什湖南侧温度槽南压,降水区强烈而持续的上升运动及地形作用的共同影响。

文章引用

希热娜依•铁里瓦尔地,艾克代•沙拉木,阿尔帕提•铁里瓦尔地. 北疆偏西地区一次极端暴雨过程综合分析

Analysis of a Heavy Rain Weather Process in Bozhou, Xinjiang[J]. 气候变化研究快报, 2020, 09(06): 617-626. https://doi.org/10.12677/CCRL.2020.96068

参考文献

- 1. 罗王军, 蒋友严, 霍佳宇, 敖泽建. 一次弱垂直风切变环境条件下短时大暴雨的研究[J]. 沙漠与绿洲气象, 2019, 13(2): 32-39.

- 2. 谢泽明, 周玉淑, 杨莲梅. 新疆降水研究进展综述[J]. 暴雨灾害, 2018, 37(3): 204-212.

- 3. 贾丽红, 马诺, 孙鸣婧, 肖开提•多莱特. ECMWF极端天气指数在新疆强降水预报中的检验评估[J]. 沙漠与绿洲气象, 2019, 13(3): 25-32.

- 4. 陶局, 易笑园, 赵海坤, 张文龙. 一次飑线过程及其受下垫面影响的数值模拟[J]. 高原气象, 2019, 38(4): 756-772.

- 5. 张桂莲, 仲夏, 韩经纬, 赵斐, 包福祥, 李瑞青. 内蒙古中西部地区一次极端大暴雨特征分析[J]. 干旱气象, 2018, 36(1): 17-26.

- 6. 罗阳, 刘元海, 郑彤, 王鹏. 重污染天气下大气污染排放源强的快速估算方法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2018, 50(8): 76-82.

- 7. 胡龙成. 2010年高考自然地理专项测试(二) [J]. 试题与研究, 2009(27): 60-64.

- 8. 庄晓翠, 李健丽, 李博渊, 张林梅. 北疆北部2次区域性暴雨的中尺度环境场分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2014, 8(6): 23-30.

- 9. 李建刚, 马玉英, 姜彩莲, 杨莲梅. 天山山区中部一次局地暴雨成因分析[J]. 干旱气象, 2014(6): 972-979.

- 10. 金迎春, 德力格尔, 李彰俊, 姜学恭. 2000年8月16日环北京地区强降水过程分析[J]. 内蒙古气象, 2014(3): 11-14.

- 11. 努尔比亚•吐尼牙孜, 张超, 李泽巍, 孙成云, 黄艳. 南疆西部2016年8月4次暴雨过程特征分析[J]. 干旱气象, 2019(2): 122-132.