Modern Anthropology

Vol.03 No.02(2015), Article ID:15564,9

pages

10.12677/MA.2015.32003

Innovation or Invention: Rural Christian* under the Perspective of Social Construction

—Take Jingtang Village as Example#

Peng Li, Lu Ding

Guang Xi University of Technology, Liuzhou Guangxi

Email: gxlzlp@126.com

Received: Jun. 11th, 2015; accepted: Jun. 25th, 2015; published: Jun. 30th, 2015

Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ABSTRACT

Because of China’s ecological environment and the diversities of village history, the Chinese village society structure is roughly divided into three types: south, center and north, which is helpful to see China’s rural society as a whole. Because the division places emphasis on Chinese traditional factors, such as the clan, but ignores factors of religious belief. The current revival of rural religion, especially rural Christian, makes this division encounter many difficulties in the social construction in ethnic areas. Only by combining with the special history and environment of ethnic areas, and from the viewpoint of “insiders”, we can realize the complexity of the social development in ethnic areas, and promote the enaction of the government’s effective policies.

Keywords:Social Construction, Rural Christian, Village Social Structure

创新抑或发明:社会建设视角下的乡村基督教*

—以广西经堂村为例#

李鹏,丁璐

广西科技大学社会科学学院,广西 柳州

Email: gxlzlp@126.com

收稿日期:2015年6月11日;录用日期:2015年6月25日;发布日期:2015年6月30日

摘 要

中国生态环境和村庄历史的差异性导致了中国村庄社会结构大致分为南中北三种类型,这种划分有利于从整体上认识中国乡村社会,由于这种划分侧重于传统中国存在的因素,如宗族,而忽视了对宗教信仰因素的考量。当前乡村宗教尤其是乡村基督教的复兴,使得这种划分在民族地区的社会建设中遇到很多困难。只有结合民族地区的特殊历史与环境,从“局内人”的观点出发,才能认识到民族地区社会建设的复杂性,进而有利于政府制定切实有效的政策。

关键词 :社会建设,乡村基督教,村庄社会结构

1. 问题的提出

在梁漱溟的倡导下,以“团体组织、科学技术”为指导思想、以“乡学、村学”为体现形式、以“重订乡约礼俗”为制度建设,积极展开中国乡村建设,并取得了很大的成功[1] 。近年来,以贺雪峰为代表的中国社会学“华中派”开始了探索当代对中国村治模式的研究。经过大量的调研,贺雪峰认为:自上而下的各种政策、法律和制度是通过村庄来实践的,因为村庄社会结构的差异,导致自上而下的各种政策、法律和制度在村庄实践过程中的机制与结果有很大差异。学界一般习惯从地方政府政策执行能力和地方经济发展水平的角度去理解农村政策实践的差异,而忽视了村庄社会结构本身对政策实践的反作用。因而,他从村庄社会结构出发,结合中国农村区域差异尤其是中国农村的生态环境和村庄历史的区域差异,把中国村庄结构分为三种类型:一是团结型村庄,当前这种村庄一般不存在一个强有力的具备完全行动能力的宗族组织,但村民仍然具有宗族认同,宗族具有较强的号召力和一定的一致行动能力,大致分布在江西、福建、广东、广西;二是分裂型村庄,这种村庄内的宗族血缘关系受到较大冲击而断裂,村庄内形成托干互不隶属的门派,村庄内不同的小亲族的合众连横唱带来村庄内的冲突,主要分布在华北地区;三是分散型村庄,主要特征是村民的原子化程度很高,农民的认同与行动单位收缩到了家庭以内,甚至是兄弟之间也少有强有力的一致行动能力,在村庄整治舞台上活跃着的就只有个人而没有集团,只有利益而没有政治。主要分布在长江流域以及东北地区的农村[2] 。根据他的论述,把广西村庄归纳为团结型村庄,主要是依据广西汉族村庄移民多是从广东、江西移民的客家人,这些移民在血缘的基础上建立了宗族村落,但贺雪峰忽视了广西虽然行政上隶属于华南,而由于其多民族聚居和山地丘陵等地理特征使得广西尤其是桂东北的客家地区,更偏向于西南地区的分裂型村庄。并且,斯科特在《不被统治的艺术》中 论述到:中国西南所处的ZOMIA区域即高地社会,为了逃避低地国家的统治,会选择不同的信仰来挑战国家权威[3] ,因而才会在西南地区发现很多不同于中原地区的宗教信仰类型。本文将以广西经堂为例,说明在村庄类型划分上宗教信仰是一个不容忽视的因素,尤其是民族地区,民族、宗教是制定社会管理政策必须要考量的因素。

2. 经堂村概述

经堂村位于广西南宁的西北200公里处,是一个由客家人移民组成的自然村。该村的历史最早追溯到清咸丰年间,据现年75岁的村民卢CH回忆,卢家是经堂村最早的居民,他的远祖父带领全家从贵县(今广西贵港)迁移到此,其后陆续有谭家、江家、廖家从附近迁居而来,到民国初年附近的居民也相继有几户来经堂村生活。2012年底,全村在籍人口共有667人,145户,10个姓氏,13个支系,最多一个支系有34户,最少的一个支系1仅有1户。全村除韦姓为壮族外,其他均为客家人。见表1。

受到村庄历史的影响,在晚清时期,经堂村的里长都由卢姓村民担任,后由于江姓人口的增长,从民国直至2003年,村长经常是在卢姓和江姓之间轮流,期间,廖姓担任过两届村长,但其中一届由于村民之间的械斗,导致人员伤亡,被提前罢免。2003年广西农村行政体制改革,经堂村行政上隶属于乐梅村,村长由原来的乐梅村村长担任,经堂村只是作为一个自然村而存在2。

由于经堂村地处珠江水系的黔江,四季雨水充足,因而该村的主要农作物为水稻,一年两熟,经济作物为甘蔗,村民的主要收入来自于甘蔗和周边打工,2012年该村人均收入4250元,居广西中等水平。

从上面我们对经堂村的描述来看,该村地处广西山区,属于稻作区,但经堂村没有强大的宗族势力、在近代历史上,该村的公共事务一直被二个或更多的家族所垄断,村民之间的关系更倾向基于血缘关系而建立的小集团,因而我们如果以村庄的社会结构来划分,只能把她归纳为分裂型村庄。但从该村近代的基督教发展来看,又使得该村与中国其他的分裂型村庄相去甚远,进而使得该村的社会结构显得更加扑朔迷离。下面我们来分析该村的基督教发展。

太平天国洪秀全称王的东乡,距离该村不过五公里。并且从历史研究资料来看,太平天国的主要参与者是客家人,拜上帝会就是洪秀全受到西方基督教思想的启发而创立的太平天国国教[4] ,进而利用拜上帝会来打击清王朝所谓的正统神明信仰[5] 。虽然太平天国运动最后失败了,但基督教对广西山区尤其是十万大山区域产生了深远的影响。并且民国《武宣县志·政治》第3编中记载了:

清光绪十年始有天主教入境,初在三里圩(经堂村所属的乡镇,编者注)设教堂,后买有落梅(今乐梅,编者注)、那灭、田傍村、香山寨脚地,即迁傍村起教堂,始则赖典二村人入教甚众,继则反教。至今教民多系由贵县迁来者,民国十二年始有耶稣教堂二所[6] 。

广西壮族自治区政协文史资料中也记载了:

1经堂村的历史可以追溯到咸丰年间,至今有150多年的历史,由于没有族产和宗祠等,支系这个概念就额外重要。支系主要指在村民记忆里,有共同祖先的一些家庭,且未出五服。

2资料来源于2012年10月30日对村民江汉良的访谈。

武宣县书三里乡有村名叫乐梅经堂村,简称乐梅。是周怀仁神父(法籍)于光绪初年买的横直约三华里的荒地,建造大小房屋数十间,四角筑有炮楼及围墙以防土匪而维安全,乃由贵县玉林等地方召集教徒去住。并陆续买有粮田两千斤种子之多,分配给教徒耕种,每年收租约得四百担之多[6] 。

这些史料又进一步证实了,经堂村的历史始于清末,居民大多是从贵港等地迁来的客家人。虽然经堂村没有形成如江西、广东这样的宗族村庄,而是以血缘为基础的一些小集团。虽然都是客家人,大家在信仰上一致,但由于这些移民从贵港迁来前后都皈依了基督教,使得基督教逐渐取代客家的民间信仰成为全村的公共信仰,全村居民都信仰基督教。经堂村也是由此得名(经堂村远眺见图1)。

表1. 经堂村的支系统计表

Figure 1. Overlook of Jingtang Village

图1. 远眺经堂村

2012年,经堂村常驻三位修女(经堂村民称修女为阿姑),修女们的生活费由南宁教区负责发放,但日常生活消耗完全由经堂村供应。如果村民家有结婚或家族聚餐的话,也常会叫修女去吃饭,孩子们也时常给修女送一些应季的水果和地方特产。柳州教堂的刘神父负责该村的一些重大节日以及人生礼仪的弥撒和祝祷事宜。

3. 路不平,“主”拔刀

3卢老会长,现年72岁,客家人。自上个世纪八十年代开始至2000年一直担任经堂村村长和经堂村教会会长,同时也是县政协委员。由于县宗教扣下部分自治区给经堂村的建设款,带领大家与宗教局发生冲突,进而被罢免会长职务,但大家还是习惯上称其为老会长。并且他还负责每天教会敲钟集合、教会节日和重大事件的决策。

经堂村靠近一个矿区,因而每天都有十几辆重型卡车在经堂村去县城的路上呼啸而过。在这些重型卡车的碾压下,经堂村去县城的公路已经是严重损坏了。2012年初,县城响应国家村村通公路的号召,要把这条路修成水泥板路,由于临近矿区,以及收甘蔗的大车在春季都要经过此路,因而,镇上决定由国家出资大部分,镇上补贴一部分,村民每人再分摊600元。村长通过大喇叭把这件事通知给全体村民,要求大家在十天内把钱交到村里的江会计。村民们对交钱的事十分不满,虽然大家早就期盼有条宽敞平整的公路,但大家也都听说,这村村通公路是国家投资的,没有村民承担的修路费用的说法。因而,一些人陆续去镇上和县城咨询,但得到的答复是:由于经堂村到县城的公路需要高级别的水泥加固路基,以适应高强度的运输要求。基于此原因才需要村民承担额外的费用。经过与县城和镇上多次交涉无果,最后在一次早上查经后,卢老会长3和大家商议如何处理这次摊派?事先老会长与教会的谭会长等人商议,要坚决抵制这次乱摊派,几个人达成一致后,在第二天早上查经后,老会长叫大家留下来,把他和谭会长商议的结果告诉大家,大部分村民积极响应,都表示老会长让我们怎么办就怎么办。但也有几个人认为:如果这件事拖的太久或闹到县政府反而影响了我们村的甘蔗收购,况且谁有那么多精力耗在这件事情上呢?要不我们就争取少交点,尽快把路修好才是正事!

我不同意这种想法,我昨天打电话问过了县政府的熟人,修路是国家出钱的,根本不需要我们拿一分钱。如果这次我们拿钱了,以后说不上还有别的什么事找上我们,我现在老了,也没什么事能做,如果大家信得过我,我不怕得罪人,我去找县政府反映这件事。

教友们对老会长的言论报以热烈的掌声,并表示大家积极配合老会长的指挥。

经过老会长的打听,最后与谭会长等几个主要负责人商议,达成一致:下周一在县城的圩日,老会长带领村里的老幼妇女直接去县政府大院找县长反映这件事。在经堂村的村民的支持下,迫于舆论的压力,县长接待了卢老会长和几个老人上访,并在大家的紧逼下,最后县长当着大家面表态,村民不承担任何修路费用,如果政府资金不足,则由矿区出一部分,并保证在2013年7月该路通车。

事后,参与此事的谭会计回忆说:

4资料来源于2012年11月12日对谭会计的访谈。

这件事多亏老会长的领导,当时的情况是,如果我们不出钱,就不知道这条公路何时能修好……那天,老会长代表大家和县长对话,从国家的政策到村民实际情况,句句在理,我负责在场记录,县长最后看了记录,认真核实我们反映的情况,表示立刻解决。叫来交通局的领导,询问修路中出现的问题。最后,县长当着我们大家的面表态,不会要村民的一分钱,所缺资金由政府解决。并夸老会长真不愧是人民的好代表4。

经过这次上访,镇上再也没有向村民收取修路的摊派,2013年春节后,经堂村通往县城的水泥公路也开始施工,预计5月底通车。

4. 血亲?教亲?

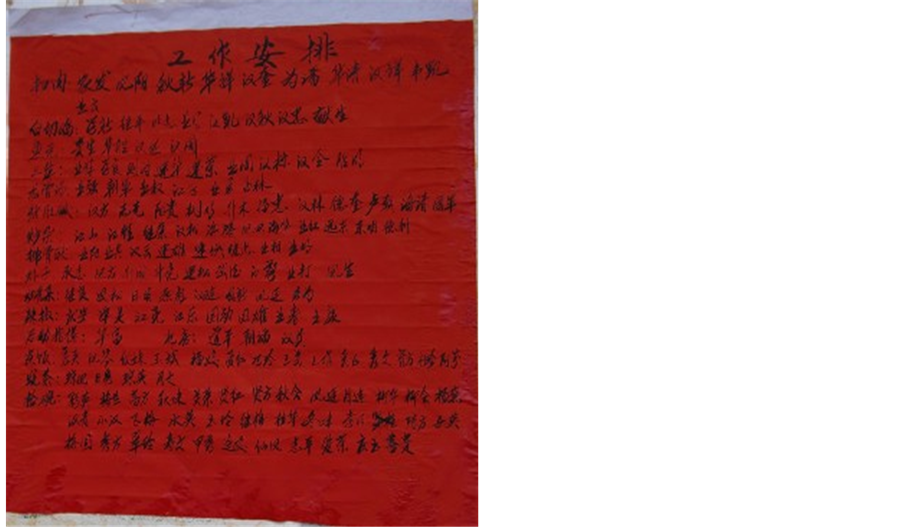

2012年11月23日是经堂村教堂开堂十周年庆典,在老会长和谭会长的召集下,全村20在23日下午聚餐,每个村民收20元作为庆典费用。老会长、谭会长和谭会计分头到各家收,按照谭会计的统计,在村的村民都按标准交了份子钱,只是极个别的村民家没有交出外打工的亲属的份子钱,但也有些迁出(或嫁到外地的)经堂村村民委托亲属交纳份子钱。最后经过谭会计统计,张贴在教堂前面的墙上(见图2)。

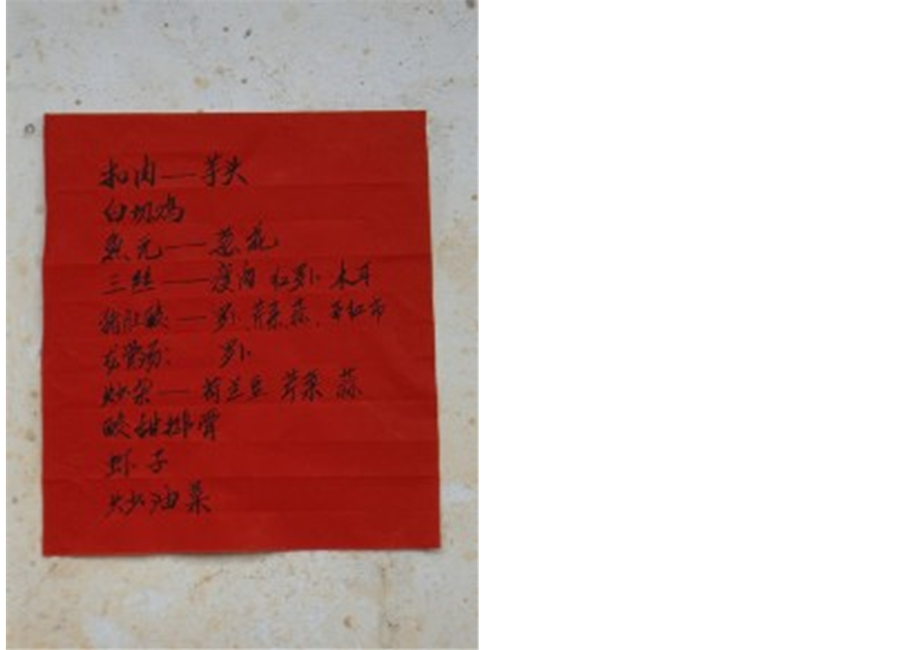

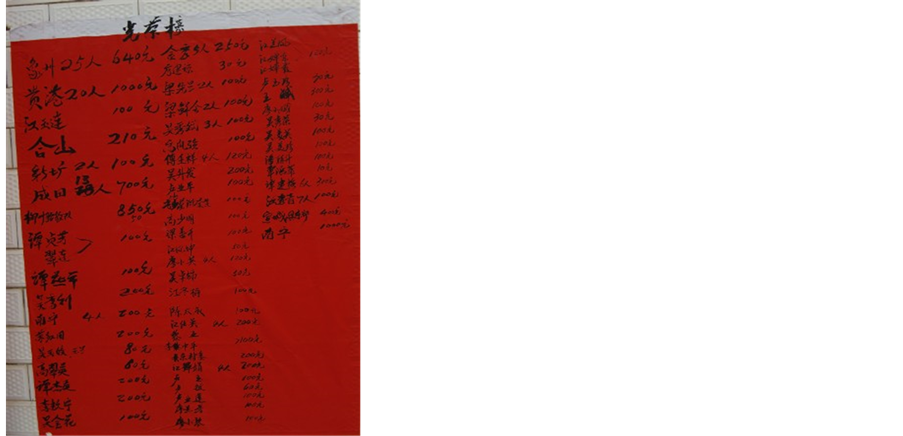

这次教堂开堂十周年庆典虽说是在教会的刘神父和驻堂修女郭修女的召集下进行的,但刘神父和郭修女只是例行负责接待其他堂口和外地教友等礼仪上的活动。此时,即使老会长已经不再是会长,但由于谭会长是女性加上年轻,很多事情都要她和老会长商议才能最后做决定。而有关于聚餐上的菜品、物品的购买、村民的安排主要是经堂村教会的负责人来实施,老会长在21日已经写好人员安排,并张贴在村路边和教堂墙上(见图3),在23日早饭后,村民就不约而同的来到教堂后的场地上,按照分工做事;根据预算和当地酒席的惯例,老会长执笔写下中午和晚上宴席的菜单(见图4)。而外地的堂口和教友也会有一些捐献,谭会计也都一一写在红纸上张贴出来,尤其值得注意的是经堂村现在所属的村委会也送来

Figure 2. Villages’ gift money in Jingtang.

图2. 经堂村村民份子钱部分详单

Figure 3. Staff schedule of the 10th anniversary celebration

图3. 十周年庆典工作人员安排表

Figure 4. Dinner menu of the 10th anniversary celebration

图4. 十周年庆典午餐菜单

200元的捐献(见图5)。为此事,我专门问过谭会计,是否教会也曾给村委会捐献过什么?谭会计想了半天,记不起来有这样的事情,并且经堂村是最近几年划到现在村委会管辖下的,因而不会有这样的往来。

当地的习俗,下午一点和晚上六点是午饭和晚饭时间,那些没有工作安排的村民按照时间来到教堂后场地上准时开饭,经堂村的刘神父和三位修女招呼着各地教友一起落座吃饭(见图6)。每轮摆26桌,分两轮吃完。晚饭后就在教堂后面的舞台上开始庆典活动,包括南宁教区主教致辞、教友的歌舞表演。

经堂村教会的负责人把外地教友安排在村民家住宿,24日早饭后,大家陆续离开经堂。庆典结束后,经堂村教会的几位负责人虽然给三位修女留下了一些生活必需品,但最后结余的钱就放在谭会计手里保管,为了让村民信徒清楚收支情况,谭会计列好清单张贴于墙上(见图7)。

前文论述经堂村属于分裂型村庄,因而每个支系在血缘的基础上结成自己的小集团。但这些小集团又由于利益和关系远近分裂成更小的集团。如江HL支系的村民虽然都没有出五服,但从我的调查来看,

Figure 5. Disciples’ donation

图5. 教友和堂口的奉献

Figure 6. Lunch scene of ritual

图6. 庆典午餐现场

Figure 7. Income and expenditure of ritual

图7. 庆典收支明细

该支系又分为4个小集团。在日常生活和耕作中,他们都是小集团内部活动,只有遇到结婚、祭扫等关乎族内事宜时才可能聚在一起。

在庆典结束的当天,我们也得知教堂前院的江HK明天嫁女儿,按村庄的生活逻辑推导,前一天是庆典,那结婚肯定也会伴随着庆典活动在全村人中传播,大家至少都知道这件事。但当24日晚上我去谭会计家途径江家的时候,只有六七个人在帮工,由于我是北方人,因而坐下来和大家谈论南北方结婚彩礼、风俗上的差异。最后得知,江家25日仅摆酒席10桌,显然宴席不是全村人参与,因为23日教堂摆52桌,扣除外地教友,经堂村民至少有40桌。

事后,和谭会长说起此事,谭会长说:经堂村结婚这样的事情,只有很近的亲属才参加,甚至是邻居都不参加。如果想邀请你参加的话,他们会给你发请帖或当面告诉你。

25日的情形果真如谭会长所言,10桌在院子里摆开,大人和孩子一次性招待完毕,同样我作为教堂的客人,和修女一样受到江家的邀请而饱餐一顿。正如谭会长所言,参加酒宴的村民几乎都是江家的近亲和朋友,而与江家同一个支系甚至是邻居的村民也并未参加,虽然只隔一道墙,但未来参加酒席的村民遇到江家人的时候也没有表现出来尴尬,相反也会谈论下嫁妆、酒席之类的话题。

5. 讨论与结论

根据贺雪峰的归纳,虽然经堂村种植水稻和甘蔗,但根据经堂村的历史以及村庄内部权力结构的分化,我们还是可以暂时把她归纳为分裂型村庄。然而在经堂村中,我们也看出来,一些宗族也在不断的分化成更小的集团,经济利益在村庄中显得更加重要,因而也可以说经堂村也在经历原子化的过程。贺雪峰认为:在分裂型村庄中,宗族之间的竞争关系会超过协作关系,严重的时候会引起冲突,但在我的调查中,经堂村几乎没有出现过类似事件,更多的是经堂村与外村之间的冲突。同时在教堂十周年庆典和村民婚礼的比较中也会发现:庆典成为经堂村全村性的活动,而村民婚礼则回缩到很小的血缘范围内公共事务,甚至和原子化的下岬村相比,经堂村村民虽然也是根据“实践亲属关系[7] ”来运作自己的人际关系,但村民之间的礼物流动仅限于小范围之内,经堂村村民远没有被束缚在礼物互惠的圈子里[8] 。那为什么作为一个分裂型村庄,村庄内部如此平静呢?我认为:这主要是受到全村信仰基督教的影响所致。

从经堂村的历史来看,经堂村自创建之初就开始信仰基督教,基督教作为全村的公共信仰,并且长久以来,教会会长和经堂村村长长期由一人担任的。使得基督教逐渐取代客家的宗族成为团结村民的重要纽带。因而,才有镇上向村民摊派修公路费用的时候,带领村民出来抗争的不是以村长为首的村委会,也不是以族长为首的宗族力量,而是以会长为首的教会团体。所以,由经堂村的调查,我们认为可以从两个方面分析:

第一,是从信徒个体角度来看。在韦伯看来,老会长是一个“卡里斯玛”式的人物,基督教赋予老会长更高的道德和地位[9] ,而老会长的卡里斯玛更类似于黄倩玉(C. Julia Huang)在解释台湾慈济的卡里斯玛在地方、台湾和全球三个层面的理性化的“三体说”5 [10] ,即领袖之体、信众之体、集体之体[11] 。因此,村民/教友围绕在他周围,支持他为村民争取权力的行动。同时,由于中国乡土社会是“差序结构”的社会结构。在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是以根据私人联系所构成的网络[12] 。在这样的社会结构中,成员之间的关系具有等级权威、依附性归属、情感弥散等特殊主义规则建立起来的,这些规则最终导致了基督教主要基于团体利益、内部的归属和忠诚,根本不会形成所谓的公共领域[13] 。中国的乡土社会也没有学者意义上的公共关系和个人关系的区分,该地的公共关系通过私人关系扩展而来的通过之前的研究也发现,公共事务经由私人关系得到处理,私人事务也可以通过公共关系[14] 。换句话说就是:中国的公共领域实际上是由私人领域的扩张而转化而来的,或者受到私人领域支配,从而使得中国社会公共性的供给在某种程度上依赖与取决于处于差序格局中心的某个个体或某一批个体的道德性[15] 。

5领袖之体指证严法师从大家闺秀到佛教伤人的卡里斯马传奇;信众之体指慈济人成为具体个人的日常生活原则,主要是基于性别的礼仪和动员力,一种充满道德含义的为人之道;集体之体主要表现为慈济的哭泣与手语歌。资料来源于文献[10] 。

第二从教会组织来看。伊安纳康(Iannaccone)关于宗教组织有两个重要的理论,第一个是无论何时,只要宗教团体存在提供私人产品的情况,竞争的力量和对风险的规避会导致消费者投身多个宗教团体,以至于使得他们的宗教投资多样化第二个命题是,无论何时,只要宗教团体存在促进集体产品生产的情况,宗教团体与其投身者就会排他性,以减轻搭便车的情况[16] 。斯塔克(Rodney Stark)也表达了同样的看法,即排他性宗教团体比非排他性宗教团体拥有更为强大有力的机构,能够更好的动员大量的资源,可以提供可信的宗教慰藉,以及真实的世俗利益[17] 。经堂村自建村开始就一直信仰基督教,进而使得基督教教会与村庄基层政权长期合二为一,村民从情感上更加信赖教会,长久以来,教会不仅提供给村民信仰上的慰藉,也提供给村民在利益上的保障,如在村民利益受到危害的时候,替村民说话的不是村委会而是教会。所以,我们才会看到村民称呼卢CH为“老会长”而不是“老村长”,也能看到人们更愿意拿份子钱参加开堂十周年庆典,而不参加村民结婚典礼,依据教会建立起来的关系依然是村民的主要社会网络。虽然个体化和现代化的利益驱使,使得村民开始关注切身利益,但教会对于经堂村村民依然十分重要。

社会建设中共享的意义和价值体系、社会规范、权力和权威、社会组织以及社会互动网络是不可缺少的要素。但从中国传统的经验来看,基于原初的血缘、地缘特征结成的社会纽带具有相当强的局部性和分割性,其亲疏有别的个人关系规则很难在公共社会中发挥作用,而基于集体化生产和再分配特征形成的社会纽带是一种被动性连接方式,妨碍了经由社会成员自主选择建立的主动认同和归属。因而纵观当代社会建设是否成功,主要取决于基层民众的需要,而这些需要又取决于个体利益和共享利益的契合[18] 。所以,关于经堂村基层社会建设的调查资料显示:作为村民个体的基督教徒与作为组织的教会利益存在着某种的一致性,因而才有在抗摊派、在庆典上全村一致的行动。而正是凭借基督教的整合,才使得村民的个体利益和共享利益上的契合。

按照贺雪峰关于村庄社会结构划分的理论,广西经堂村从其生态环境和村庄历史来看,她是一个分裂型村庄;但经堂村教会取代了强大的宗族势力,能够凝聚村民的意志,因而,经堂村又可以说是一个团结性村庄。这明显与贺雪峰关于村庄社会结构划分的理论相违背,我们在这里只是在说明:中国由于自然生态、历史因素以及人文环境的巨大差异性,导致了中国研究上的复杂性和多样性,尤其是民族地区,众多的民族、宗教会导致乡村社会的异质性更大,对于民族地区的社会建设、社区管理更应该以人类学的“局内人”为出发点,才能如实反映基层社会的本质,进而才能制定一套完善而有效的社会政策。

基金项目

广西教育科学“十二五”规划2014年度广西高校统战工作研究专项课题《统战视域下广西高校宗教信仰现状调查与教育引导研究》(编号:2014ZTZ009)。

文章引用

李 鹏,丁 璐, (2015) 创新抑或发明:社会建设视角下的乡村基督教*—以广西经堂村为例#

Innovation or Invention: Rural Christian* under the Perspective of Social Construction—Take Jingtang Village as Example#. 现代人类学,02,11-20. doi: 10.12677/MA.2015.32003

参考文献 (References)

- 1. 梁漱溟 (2011) 乡村建设理论. 上海人民出版社, 上海, 16.

- 2. 贺雪峰 (2012) 论中国农村的区域差异. 开放时代, 10, 108-129.

- 3. James, S. (2009) The art of not being government: An anarchist history of upland and Southeast Asia. Yale University Press, New Haven.

- 4. 夏春涛 (2006) 天国的陨落: 太平天国宗教再研究. 中国人民大学出版社, 北京, 237.

- 5. 唐晓涛 (2011) 神明的正统性与社、庙组织的地域性: 拜上帝会毁庙事件的社会史考察. 近代史研究, 3, 4-26.

- 6. 庾裕良, 陈仁华, 吴国强 (1984) 天主教基督教在广西资料汇编. 广西民族出版社, 南宁, 17-18.

- 7. 阎云翔, 李放春, 译 (2009) 礼物的流动. 上海书店出版社, 上海, 122-123.

- 8. 甘代军, 李银兵 (2012) 符号权力与自由幻象: 中国礼物馈赠的符号权力分析. 云南社会科学, 6, 20-23.

- 9. [德]韦伯, 著, 林荣远, 译 (1998) 经济与社会(上). 商务印书馆, 北京, 28.

- 10. 梁永佳 (2012) 评《卡里斯玛与慈悲: 证严与佛教慈济运动》. In: 于金泽, 陈进国, Eds., 宗教人类学(第三辑),社会科学文献出版社, 北京, 340-344.

- 11. Huang, C.J. (2009) Charisma and compassion: Cheng Yuen and Buddhist Tzu Chi Movement. Harvard University Press, Cambridge, MA, 10-11.

- 12. 费孝通 (2005) 乡土中国. 上海世纪出版集团, 上海, 23-29.

- 13. 张静 (2011) 公共性与家庭主义. 北京工业大学学报(社科版), 3, 1-5.

- 14. 张静 (2005) 私人与公共: 两种关系的混合变形. 华中师范大学学报(社科版), 3, 43-51.

- 15. 张江华 (2010) 卡里斯玛、公共性与中国社会. 社会, 5, 1-24.

- 16. Iannaccone, L.R. (1995) Risk, Rationality, and Religious Portfolios. Economic Inquiry, 33, 285-295.

- 17. [美]罗德尼, 斯塔克, 著, 黄剑波, 高民贵, 译 (2005) 基督教的兴起: 一个社会学家对历史的再思. 上海古籍出版社, 上海, 198.

- 18. 张静 (2012) 社会建设: 传统经验面临挑战. In: 社会冲突的结构性来源, 社会科学文献出版社, 北京, 295-302.

NOTES

*这里的基督教专指经堂村村民所信仰的天主教。

#本文中的人名经技术化处理,照片均来自作者拍摄。