Open Journal of Natural Science

Vol.

09

No.

01

(

2021

), Article ID:

40075

,

25

pages

10.12677/OJNS.2021.91021

“人与自然和谐共生”思想下的 浮来山地质遗迹保护与利用规划 方案研究

李星传

山东省第八地质矿产勘查院,山东 日照

收稿日期:2020年12月29日;录用日期:2021年1月21日;发布日期:2021年1月28日

摘要

坚持人与自然和谐共生,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。在此思想指导下,本文为合理保护与开发利用浮来山地区地质遗迹资源针对浮来山地质遗迹保护与利用规划方案进行相关研究,主要完成:1) 查明浮来山地质遗迹分布,摸清地质遗迹分布情况;2) 开展地质遗迹保护区划分研究;3) 提出地质遗迹保护措施和利用规划方案,为地方政府地质遗迹管理和决策提供基础资料和科学依据。

关键词

和谐共生,地质遗迹,保护措施,规划利用方案

Research on the Protection and Utilization Planning of Geological Relics in Fulaishan under the Idea of “Harmonious Coexistence of Human and Nature”

Xingchuan Li

Shandong 8th Geological and Mineral Exploration Institute, Rizhao Shandong

Received: Dec. 29th, 2020; accepted: Jan. 21st, 2021; published: Jan. 28th, 2021

ABSTRACT

Adhering to the harmonious coexistence between man and nature and building ecological civilization is the millennium plan for the sustainable development of the Chinese nation. Under the guidance of this idea, in order to reasonably protect and develop the geological heritage resources in fulaishan area, this paper studies the planning scheme for the protection and utilization of geological heritage in fulaishan area, and mainly completes: 1) find out the distribution of geological heritage in fulaishan area, find out the distribution of geological heritage; 2) carry out the research on the division of geological heritage protection area; 3) put forward the protection measures and benefits of geological heritage. The planning scheme can provide basic data and scientific basis for local government’s management and decision-making of geological relics.

Keywords:Harmonious Coexistence, Geological Relics, Protection Measures, Planning and Utilization Scheme

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 前言

“万物各得其和以生,各得其养以成 [1]。”中华文明历来强调天人合一、尊重自然。5000多年的中华文明就是在人与自然和谐共生中发育成长,生生不息,绵绵不绝。人与自然和谐共生,是中华民族生命之根,是中华文明发展之源 [2] [3]。作为地球历史的物证,地质遗迹是现今生态环境的重要组成部分,是一种特殊的自然资源,是人类的宝贵财富 [4] [5]。实现地址遗迹的保护和合理利用是实现人与自然和谐共生的重要途径,对促进国民经济发展、改善人民生活和生态环境具有重要的意义 [6]。在上述思想的指导下,本文为合理保护与开发利用“地质教学天然课堂”浮来山地区地质遗迹资源针对浮来山地质遗迹保护与利用规划方案进行相关研究。这在地方政府地质遗迹管理和决策中可提供基础资料和科学依据,具有一定的实际应用价值。

2. 调查区自然地理与地质环境概况

2.1. 自然地理

(a) 地理位置和范围

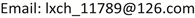

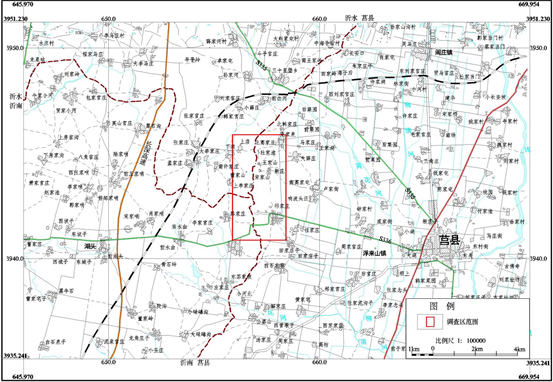

调查区位于莒县、沂南县和沂水县三县交界处,东距莒县县城9 km,距青岛市200 km,距淄博市180 km,206国道、京沪高速接日兰高速均有连接道路直达调查区,胶新铁路莒县站距调查区仅10 km,并且有公交车直达。本次地质遗迹调查区范围西至杨家街村–路家庄村–上李家庄–下店一线,东至任家庄–邢家庄四村–辛庄–北高家庄一线,南至辛家街村–任家庄一线,北至庞家泉–上店一线,涵盖了新太古代、震旦纪、青白口纪、寒武纪、奥陶纪地层分布区,地理坐标为:东经118˚43′09″~118˚44′53″,北纬36˚35′04″~36˚37′47″,面积12.68 km2,调查区位置图如图1所示。

(b) 气象

调查区属暖温带季风大陆性气候。春季温和,风多雨少;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,少雨干旱;冬季寒冷,雨雪稀少。全年平均气温12.1℃,极端最高气温39.4℃,极端最低气温−25.6℃,历年平均无霜期183天。

(c) 水文

调查区属沭河流域,以浮来山—庙山为界,向东地表水及地下水流入沭河流域,向西地表及地下水流入柳青河上游,最终绕过浮来山汇集到沭河流域。受地形地貌及构造的影响,地下水径流较快,并向东南方向排泄,排泄方式主要以径流排泄为主。浮来山镇境内主要河流为柳青河及其主要支流黄花河,属淮河流域沭河水系。黄花河发源于沂水县四十里镇苑庄北,县境内流域面积35 km2,主河道长4 km,干流平均坡度2.4 m/km;柳青河发源于莒县闫庄镇玉皇山,流域面积296 km2,河道长度32.8 km,干流平均坡度1.3 m/km。柳青河为平原河道,地势低洼,雨季汛猛,易成水灾。

(d) 地形地貌

调查区地处日照市莒县,临沂市的沂南县、沂水县三县交界处,区内最高点为浮来山,海拔298.90 m,最低点135 m,区域最低侵蚀基准面高程130 m。调查区内地貌形态的发育受地质构造、地层岩性、水文、气象等因素综合影响,发育丘陵地形,按成因类型可分为构造剥蚀地形、剥蚀堆积地形。

① 剥蚀堆积地形

残丘丘陵区,分布于调查区西部,地层岩性为新太古代片麻状中粒石英闪长岩及青白口–震旦纪土门群砂岩、粉砂岩、页岩、灰岩、白云岩。绝对标高在135 m~195 m以下,山坡坡度5˚~45˚,沟谷发育,上部青白口–震旦纪土门群地层分布区多呈V字型,两壁陡峭,沟身较窄,基岩裸露,沟内有大漂石、砾石,下部新太古代片麻状中粒石英闪长岩分布区多呈U字型,沟壁较平缓,沟底有少量坡洪积堆积物。

② 构造剥蚀地形

岩溶丘陵区,分布于调查区中东部,地层岩性为寒武纪–奥陶纪灰岩、页岩、砂岩、白云岩。绝对标高在298.9 m~137 m以下,山坡坡度5˚~60˚。寒武纪灰岩夹页岩区,由于强烈风化剥蚀作用和构造影响,单面山地形较发育,寒武纪张夏组岩溶较发育,形成救生泉、卧龙泉等水体景观和云龙崖地貌景观。奥陶纪灰岩分布区,地形平缓,由于该层灰岩适宜生产石料,故该区分布众多采石场,形成人工陡坎。

Figure 1. Traffic location map of survey area

图1. 调查区交通位置图

2.2. 地质概况

调查区自新太古代以来经历了漫长的地质发展过程,区内分布地层有新太古代红门岩套片麻状中粒石英闪长岩,青白口纪–震旦纪的土门群砂岩、页岩、灰岩,寒武、奥陶纪的灰岩、页岩、白云岩。调查区西部杨家村–路家庄–上李家庄–上店一线以西,出露新太古代红门岩闪长岩套中细粒石英闪长岩。调查区内浮来山西侧出露中生代燕山期脉岩,岩性为正长斑岩,岩脉走向大体与片理走向相同。

2.3. 地质构造

调查区大地构造位置处于华北板块(I)、鲁西隆起区(II)、沂沭断裂带(III)、汞丹山断隆(IV)、汞丹山凸起上(V)。调查区位于沂沭断裂带中部,沂沭—汤头断裂在调查区西部通过。安丘—莒县断裂在调查区的东部通过,与主干断裂相平行的次级构造浮来山断层组正好通过调查区,它们的特征如下:沂水—汤头断裂:断裂总体走向18˚左右,倾向西,断裂出露宽度大,断裂中挤压现象明显,具压扭性“正断层”。安丘——莒县断裂:断裂走向20℃左右,倾向西,倾角在75˚以上,常以逆断层出现,断裂内见有许多具擦痕的滚动角砾,其角砾及擦痕特征表明断裂活动的多次性 [7]。浮来山断层组:多与主干断裂平行的次一级断层组。由数条北北东向断裂组成,倾向东,倾角在80˚左右,断裂带内压性和张性特征均有,但总体看为正断层。

3. 调查区地质遗迹及其他旅游资源特征

3.1. 地质遗迹类资源

地质遗迹是指在地球演化的漫长地质历史时期, 由于各种内外动力地质作用,形成、发展并遗留下来的珍贵的、不可再生的地质自然遗产,参照国家地质公园规划编制技术要求(国土资发〔2010〕89号),将地质遗迹分为基础地质大类地质遗迹、地貌景观大类地质遗迹、地质灾害大类地质遗迹三大类,进一步细分为类、亚类与型。

浮来山地质遗迹省级自然保护区内地质遗迹经历了各大地质发展阶段漫长的地质发展史 [8],积淀了丰富的地质遗迹资源,构成了多种地质特征集中、地貌景观奇特的地质遗迹,有着巨大的科学、文化学术价值和旅游价值,其中有些地质遗迹以其具有的独特性、稀有性以及特殊性的科学研究和观赏价值,在中外地学界享有较高的声誉。

震旦纪土门群地层剖面是山东省在国内外具有代表性、典型性的主要剖面之一,在区域上有着显著的代表性,在区域地层对比和基础理论研究方面有着重要意义。构造形迹具有重要的研究价值,区内先后经历多次不同的构造阶段,形成了复杂的构造格局,具有清晰的构造痕迹;区内地貌景观资源丰富,云龙崖、怪石峪、救生泉等各类地质地貌景观千姿百态;浮来山地质遗迹省级自然保护区又是国家4A级旅游景区,人文历史资源亦非常丰富,区内有商周老树、晋代古刹、隋唐庙庵。

本文调查与评价了主要的地质遗迹点239处,其中基础地质大类地质遗迹地层剖面类191处,构造剖面21处,岩石剖面20处;地貌景观大类地质遗迹3处;自然人文景观4处,具体见附表1浮来山主要地质遗迹一览表。

3.2. 人文历史资源

浮来山调查区内优美的自然风光和丰富的自然资源,为人类活动奠定了坚实的物质基础,有许多文人墨客,不仅在山中留下了他们的踪迹,并对区内的奇异秀丽写下了许多诗文佳作,从而为名山增加了文化底蕴 [9]。

① 定林寺 [10]

千年古刹定林寺始建于南北朝时期,是我国古代文学理论批评家刘勰晚年遁迹藏书校经之处,距今已有1500多年的历史,为山东省现存最古老的寺院之一,是省级重点文物保护单位。整个院落面南背北,分前中后三院,南北长95米,东西宽52米,总面积4940平方米。前院以大雄宝殿为主体,数配殿分左右展开。大雄宝殿除具备大寺院的像偶外,并加塑了四大天王。大雄宝殿东配,以“关帝殿”为伽兰(护法神),西配是菩萨殿、泰山行宫。后院为校经楼、十王殿、禅堂。三进院是三教堂。

② 文心亭 [11]

文心亭,系1962年为纪念《文心雕龙》成书1460周年所建。亭为六角飞檐,内庇“象山树”摩崖巨字篆刻;字大径尺,落款为“隐士慧地题”,字迹清晰,古拙苍劲。亭右立一石碑,上镌“文心亭”三个道劲大字,系郭沫若先生亲笔所题。

③ 莒子墓 [12]

沿浮来山东麓北去两公里处,有一大型古墓,封土高三十余米,占地34.7亩,这便是浮来八观之一的莒子墓。墓西北方有点将台,系当年护陵兵演练的指挥台。墓西南方约五百米处的山脚下有烧木炭遗址,是当年下葬时,烧制围棺防腐木炭的窑场所在。

④ 朝阳观 [13]

朝阳观位于浮来山中部,浮来山主峰以北,据碑石所见。朝阳观曾有三次更名,四易僧道。自东晋至唐中叶,浮丘定林寺一直是佛教禅宗和尚的大寺院——是信奉“坐禅入定”的禅林。至唐武灭佛历经三次毁寺。兹后虽有复修,但已远不如昔。此时定林寺住持僧见山北麓有旺水涌泉,民称龙泉,传有神龙在此主宰一方早涝,每当旱涝成灾时,必有乡民聚此祭祷。山僧为增加香火收人,借此地利于唐乾元年间(759年前后)建龙泉寺于泉阳。此寺大门面东,正殿三间内塑禅宗像偶——有雨师、雷神等。西厢供置金石造像、东厢为僧舍。此寺因适应世俗民心,香火大盛。定林寺派有戒僧在此住持。此间凡外地僧俗到浮丘朝佛参禅者皆寓龙泉寺。一时成为游僧、香客接待站。

3.3. 自然资源

天下银杏第一树——该树在山中定林寺前院中央,树龄近4000年,树高26.7米、干粗15.7米,占地600多平方米,至今仍枝繁叶茂,生机盎然,堪称生物界中的“活化石”。1982年联合国教科文组织曾对此树进行专题研究并向全世界播放了其近影。据《左传》记载:“鲁隐公八年,公及莒人盟于浮来”。是指春秋时期莒国的国君莒子与鲁国的国君鲁公,在银杏树下结盟修好一事。那时此树虽无确切年龄记载,却已如烟云笼罩于浮来山。清顺治年间,莒州太守陈全国立碑曰,“此树至今已三千余年。”据此推算,这树已有4000余年的树龄。

4. 调查区地质遗迹保存与开发利用现状

4.1. 地质遗迹保存现状

浮来山地质遗迹调查区地质遗迹资源类型典型,资源丰富,包括地层剖面、岩石剖面、构造剖面、水体地貌4类,各类地质遗迹及其他旅游资源239处。区内地质遗迹的开发利用与保护工作尚不完善,在保护方面,仅极少地质遗迹被列为保护对象,在开发方面侧重于地质地貌、自然景观、人文历史,而地质遗迹的科研、教育和其他方面的价值往往被忽视。目前开发的与遗迹有关的景点主要有怪石峪(张夏组下灰岩段鲕粒灰岩)、云龙崖(张夏组上灰岩段藻丘灰岩)、卧龙泉、救生泉等。通过实地调查,本文发现以往对地质剖面类等地质遗迹重视不够,缺乏有效的保护,如由于历史原因,浮来山附近人为开采石灰岩形成了多个采石坑,地质地貌景观遭受破坏现象较为严重。近年来,由于地方政府的重视,群众的保护意识不断增强,采取了一定的保护措施,大部分地质遗迹和其他旅游资源得到了较好的保护,目前主要地质遗迹资源保存良好。

4.2. 地质遗迹保护措施

调查区内地质遗迹资源丰富,文化历史悠久。区内的地质遗迹资源及其它旅游资源历来受到各级政府的重视和保护。为切实做好地质遗迹自然保护区的保护和管理,保护区突出了四个工作重点:

① 是严厉禁止开矿等破坏地质地貌的行为。由于浮来山西部石灰岩资源丰富,导致当地村民开山炸石,乱采滥挖,致使主峰西侧破坏严重 [14]。以地质遗迹自然保护区为中心,县委、县政府主要领导亲自安排部署,责成国土、住建、林业、旅游等部门和驻地乡镇浮来山镇组成专项整治小组,严厉禁止任何开矿炸石等破坏行为,在保护区周边部分地段建设保护墙,并与邻县、主管部门保持密切协调沟通,较好的保护了保护区的地质地貌的完整性。

② 是严禁乱搭乱建行为。自然保护区内及周边禁止任何未经批准的乱搭乱建行为,保持保护区的原始地貌。

③ 是加强自然资源保护。保护区每年都投入大量的人力物力,开展森林植被的保护和恢复工作,确保保护区植被覆盖率。在植树造林方面,保护区每年都组织干部职工和周边村庄一起开展植树活动,确保林木面积的持续增加。在看护方面,保护区组建了保卫科,并聘用了十余名护林员,昼夜强化林木资源的看护。在森林防火方面,保护区组建了森林消防专业队,开展冬火夏防、开设防火隔离带,建设防火通道等活动,实行全年防火,确保森林资源的安全。

④ 是突出天下第一银杏树的管护。定林寺内的天下第一银杏树是保护区内重要自然和人文景观,具有重大价值。保护区组织专门力量,每年都开展病虫害防治和浇水、看护等工作,确保了银杏树的健康生长。浮来山最老的古银杏树树龄近4000年,对于年龄过大的银杏树,除了常规的防虫防害,还要针对树体衰老导导致的木制疏松进行额外的加固支撑工作。此外,对一些病树和残缺的树要进行治疗和修补 [15]。

4.3. 主要危害因素

调查区主要有地层剖面、岩石剖面、构造剖面、水体地貌4类地质遗迹,这些地质遗迹是经过漫长的地质历史演化而成的,是不可多得的珍贵资源。在其演化进程中的主要危害因素有自然因素和人为因素两大类。其中前者主要指外力地地质作用(风化、剥蚀、崩塌等)作用;后者是指盗采、盗挖、建设性破坏、开发性破坏等因素。

浮来山地貌景观:对调查区地貌的危害因素主要是人类活动的影响,在调查区内分布着数个村庄,村民进行的大量生产和基本建设等活动易破坏景区的植被覆盖及岩石结构,从而最终破坏浮来山周边地貌景观。

典型剖面:对本类地质遗迹的危害因素主要有以下几个方面,首先是流水的侵蚀作用,区内流水的侵蚀下切,将浮来山东西两侧冲出数条冲沟,破坏了地质剖面的连续性和完整性;其次是人类活动的影响,调查区及附近人类生产和建设活动,大量的开采种植,已使区内部分地质遗迹受到了不同程度的破坏。

水体地貌:水体地貌受人类工程活动影响,景区内为加强游览性对卧龙泉、救生泉采取了砌筑保护。

5. 地质遗迹区划 [16]

5.1. 区划的原则和方法

依据地域聚集性、成因相关性和组合关系等条件按类型进行自然区划,依据原则:1) 根据地质遗迹景观的分布特点,突出种类多样性,成因相关性和空间组合性原则。2) 根据主要地质遗迹景观的价值,突出典型性、代表性和自然完整性原则。3) 综合考虑地质构造条件,充分体现地质遗迹景观形成与发育规律原则。

5.2. 分区论述

根据调查区地质遗迹点的分布情况、地质遗迹保护对象的重要性,参照相关法律法规并结合调查区的地质遗迹特点,将调查区分为I级、II级、III级三个地质遗迹保护区。

地质遗迹一级保护区:范围西至路家庄村东、上李家庄村东南,北至上李家庄村东,东至浮来山西侧山腰采石运输路,南至S336省道,极值地理坐标:东经118˚43'12.4~118˚43'50.0,北纬36˚35'12.1~36˚36'33.9,面积1.18 km2。该范围内土门群组地层剖面集中、连续分布,在全国具有对比意义,反映新太古代—新元古代区域地壳活动变化而带来的地质、地貌演化特征,共包含86处地质遗迹点,其中国家级30处,省级56处。

地质遗迹二级保护区:范围西至浮来山西侧山腰采石运输路,北至簸箕峰北侧山谷,东至浮来山东侧山脚公路,南至S336省道,极值地理坐标:东经118˚43'31.2~118˚44'11.4,北纬36˚35'29.4~36˚36'45.3,面积1.87 km2。该区域为浮来山景区已开发区域,该范围内出露寒武纪地层,出露较好,涵盖地层剖面、构造剖面、水体地貌、岩石剖面4类地质遗迹,反映新古生代以来区域地壳活动变化而带来的地质、地貌演化特征,共包含50处地质遗迹点,其中国家级1处,省级45处。此外,区内还保存有定林寺、天下第一银杏树、朝阳观、文心亭等人文、自然景观。

地质遗迹三级保护区:调查区I、II级保护区外其它区域,极值地理坐标:东经118˚43'09~118˚44'53,北纬36˚35'04~36˚37'47,面积9.63 km2,该区域分布新太古代—奥陶纪马家沟大坪期以来区域地壳活动变化而带来的地质、地貌演化特征。该范围内地质遗迹出露较差,地质遗迹通达性一般。共包含103处地质遗迹点,其中国家级18处,省级85处。此外,该范围内还保存有莒子墓人文景观。

6. 调查区保护与利用规划

6.1. 保护措施

为实现调查区的保护,所有地质遗迹保护区内不得进行露天开矿、采石、取土、砍伐及其他与保护功能不相符的工程建设活动;不得设立宾馆、招待所、培训中心、疗养院等大型服务设施。一级保护区可以安置必要的游赏步道和相关设施,但必须与景观协调,要控制游客数量,严禁机动交通工具进入;二级、三级保护区允许设立少量地学旅游服务设施,但必须限制与地学景观游赏无关的建筑,各项建设与设施与景观协调。

6.2. 利用规划

① 开发利用定位

功能定位就是要解决地质遗迹自然保护区起什么作用的问题。一般讲,地质遗迹自然保护区有多种功能,如地质遗迹保护、科普教育、科学考察、旅游观光、休闲娱乐,但实现多种功能的前提是必须有效的保护地质遗迹资源本身和生态环境,必须充分突出“保护第一,开发第二”的原则。

浮来山省级地质遗迹自然保护区,地质遗迹特色鲜明,在保护的前提下继续体系观光功能的同时,应深化对其研究、科普功能的开发利用,而且一定要再景区环境容量许可的范围内进行,并确保珍贵的地质遗迹不受到人为的破坏。因此,浮来山省级地质遗迹自然保护区开发利用定位是以浮来山组剖面地层为主景,以千年古刹定林寺、银杏树王为辅景,集科普教育、科学考察、人文旅游多功能于一体的综合性地质遗迹自然保护区。

② 地质遗迹的科学性与观赏性规划

(a) 充分体现地质遗迹的科学性

地质遗迹资源不同于别的自然景观,在对其进行旅游开发的过程中一定要突出其科学价值,让不同地质遗迹所具有的不同科学意义通过人为有意识地突出和专门的文字介绍、解说途径、方式充分展现出来,让它的科学性更加地鲜明,从而满足游客这方面的需求,如浮来山组层型剖面的成因、石旺庄组地震纹的形成、怪石峪以及云龙崖的形成等等。

(b) 解决好科学性和观赏性的矛盾

地质遗迹的科学性和观赏性应很好地结合,防止一味的追求科学性而使解说过于深奥而不被一般游客所接受,也要防止单纯展示其景观艺术而忽视其科学含义,由于景区针对的是广大的一般旅游群体,为此,在具体操作上应首先选择具有造景功能的遗迹开发,以通过它的美学观赏价值吸引游人,同时对这类地质遗迹景观本身的地学意义做解释。建立说明牌的目的应该是针对这类人群的,其文字说明应力求简洁、通俗、易懂,总之,应将一个复杂的地学问题用最简单的语言去讲清楚,既有景观介绍又兼有成因解释,以达到观赏和科普的有机结合;为满足特殊群体(科学考察、教学)的需要,可适当进行有一定深度的科学性讲解;并在有重要地学意义的地质遗迹点建标志牌或专门介绍地学含义的说明牌。

(c) 地质遗迹旅游产品规划

在掌握地质遗迹资源详细状况的前提下,同时在对客源市场进行科学分析的基础上,依据浮来山省级地质遗迹自然保护区功能,设计出不同类型的旅游产品,以满足不同细分市场的需求。

(d) 旅游产品市场销售策略

总的来讲,作为地质遗迹的旅游产品在进行市场宣传和销售时,与其他的一般意义上的自然人文旅游产品不同,可以从学术和旅游两个方面着手进行宣传促销。在学术方面,围绕保护区建设,可以通过一些相关的地质工作或其他的学术会议,撰写地质遗迹资源以及地质遗迹保护区建设方面的相关论文、论著,从而在学术界、地学界产生更大的影响。主要的影响对象是一些地质方面的学术工作者和大中专院校相关专业或对此感兴趣的教师和学生,特别是那些在校学生,他们的闲暇时间比较多,并且求知欲望强烈,是未来地学旅游的主力军。他们对地质遗迹旅游产生通常具有较大的兴趣和热情,同时在旅游方面,可以组织以造“市”(市场)为主旨的宣传促销活动和以造“势”(声势)为主旨的大型节庆活动,通过各种媒体加以广泛宣传。

7. 结论

为合理保护与开发利用浮来山地区地质遗迹资源,本文在完成浮来山地区地质调研的基础上针对浮来山地质遗迹保护与利用规划方案进行相关研究,主要完成:1) 对浮来山地质遗迹保存现状、已有的保护措施进行了调查,分析了破坏地质各类的地质遗迹的主要危害因素;2) 根据调查区地质遗迹点的分布情况、地质遗迹保护对象的重要性,将调查区划分出了I级、II级、III级三个地质遗迹保护区,对每个保护区地质遗迹情况进行了描述;3) 提出了地质遗迹开发利用规划建议,重要地质遗迹保护措施,为政府规划、决策提供依据,具有一定的实际应用价值。

研究针对浮来山地质遗迹保护与利用规划方案,不仅对文化科学研究和带动旅游业意义重大,浮来山作为山东省十大魅力景点之首,一个省级风景地质遗迹保护区得到了好的保护与利用,对于省内其他地质遗迹可以起到很好的借鉴作用。

文章引用

李星传. “人与自然和谐共生”思想下的浮来山地质遗迹保护与利用规划方案研究

Research on the Protection and Utilization Planning of Geological Relics in Fulaishan under the Idea of “Harmonious Coexistence of Human and Nature”[J]. 自然科学, 2021, 09(01): 173-197. https://doi.org/10.12677/OJNS.2021.91021

参考文献

- 1. 张潇予. 荀子“天论”思想研究[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 西北师范大学, 2017: 16.

- 2. 知识点!《习近平谈治国理政》第三卷引用诗词速览[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2020-07/22/c_1126270030.htm, 2020-07-22.

- 3. 王红. 人与自然和谐共生的哲学基础[J]. 哈尔滨学院学报, 2020, 41(12): 15-18.

- 4. 祁程, 杨明, 谢明宏, 张伟, 刘波, 魏滨, 赵丛, 艾虎, 焦智伟. 基于重力测量的火山地质遗迹调查——以河北海兴小山火山为例[J]. 矿产勘查, 2020, 11(12): 2689-2697.

- 5. 吴家悦, 徐尚智, 郝春燕, 贺瑾瑞, 冉淑红, 程素珍. 无人机摄影测量技术在北京市门头沟区地质遗迹调查中的应用[J]. 城市地质, 2020, 15(4): 438-445.

- 6. 杨爽, 银元, 李忠权, 赖芳. 四川民族地区地质遗迹保护与利用对策研究[J]. 国土资源科技管理, 2019, 36(6): 62-69.

- 7. 葛孚刚, 宋文杰, 许洪泰, 刘霞, 蔡文霞, 鹿子林. 安丘-莒县断裂与昌邑-大店断裂安丘至莱州湾段展布特征研究[J]. 工程建设与设计, 2017(17): 58-62.

- 8. 秦幸福. 山东浮来山[J]. 地球, 2003(2): 25-27.

- 9. 浮来山、定林寺与银杏树[J]. 春秋, 2011(3): 59-61.

- 10. 贺云翱. 南京钟山二号寺遗址出土南朝瓦当及与南朝上定林寺关系研究[J]. 考古与文物, 2007(1): 73-82.

- 11. 周颉, 孟瑾. 景面文心——文人园林中亭的魅力[J]. 山东林业科技, 2018, 48(5): 103-105+124.

- 12. 刘兴林. 莒城, 莒墓, 莒鼎——莒文化三事[J]. 管子学刊, 2009(4): 121-125+2.

- 13. 张亚玲, 任祺卉, 田鑫, 王梦儒. 自然景观之“色”与人文景观融合性设计探析——以赤城县朝阳观石窟为例[J]. 美与时代(城市版), 2019(5): 48-49.

- 14. 武传增. 对行政区划界线不清引起的矿业纠纷及其有关问题的思考[J]. 资源产业, 2001(1): 44+46.

- 15. 孙业恩. 古银杏树保护复壮技术[J]. 现代农业科技, 2014(5): 192+196.

- 16. 方强, 刘杰, 华建伟, 周晓丹. 省级地质遗迹保护规划编制探讨[J]. 安徽地质, 2017, 27(4): 301-304.

附录

Table A1. List of main geological relics in fulaishan

附表1. 浮来山主要地质遗迹一览表