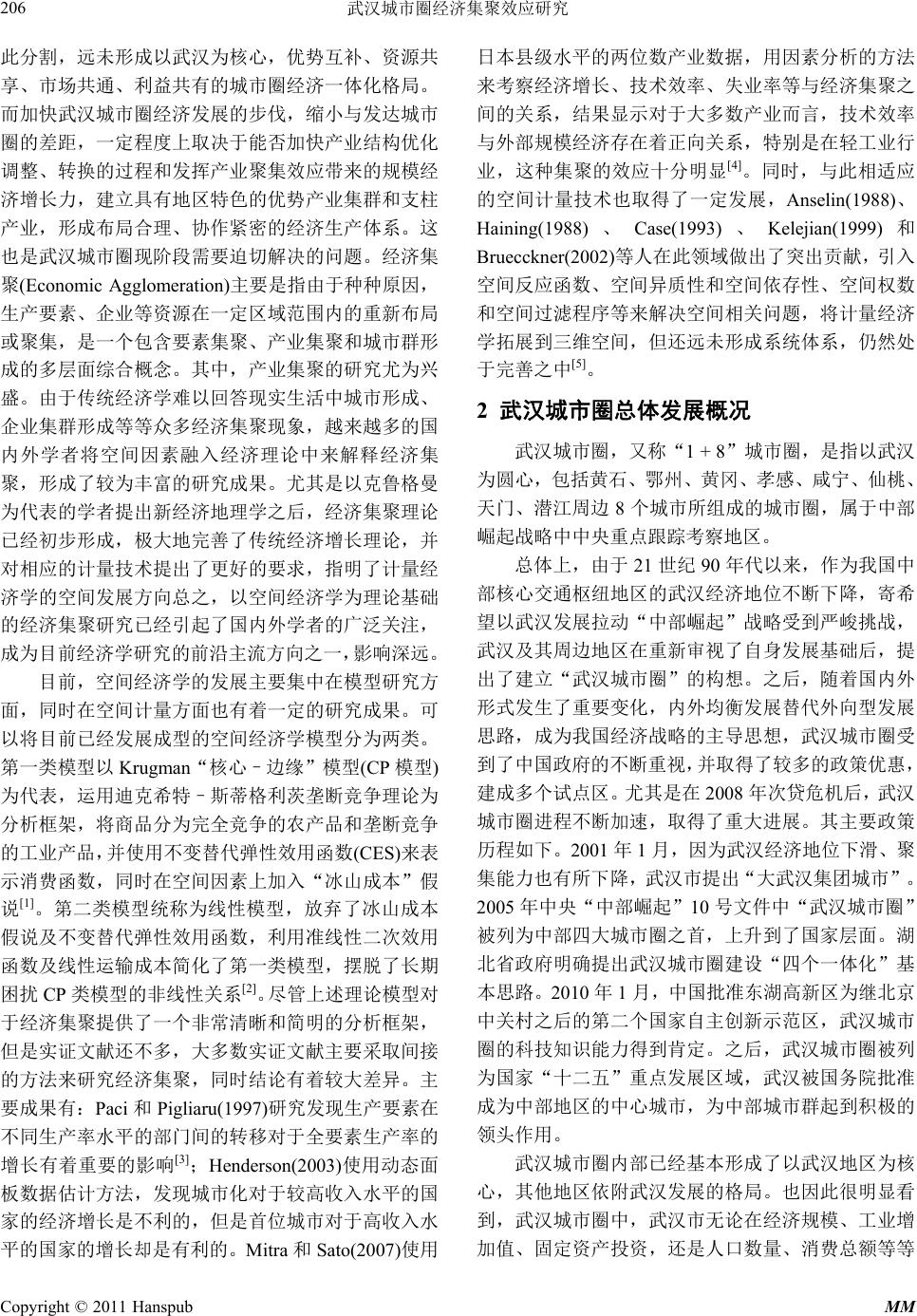

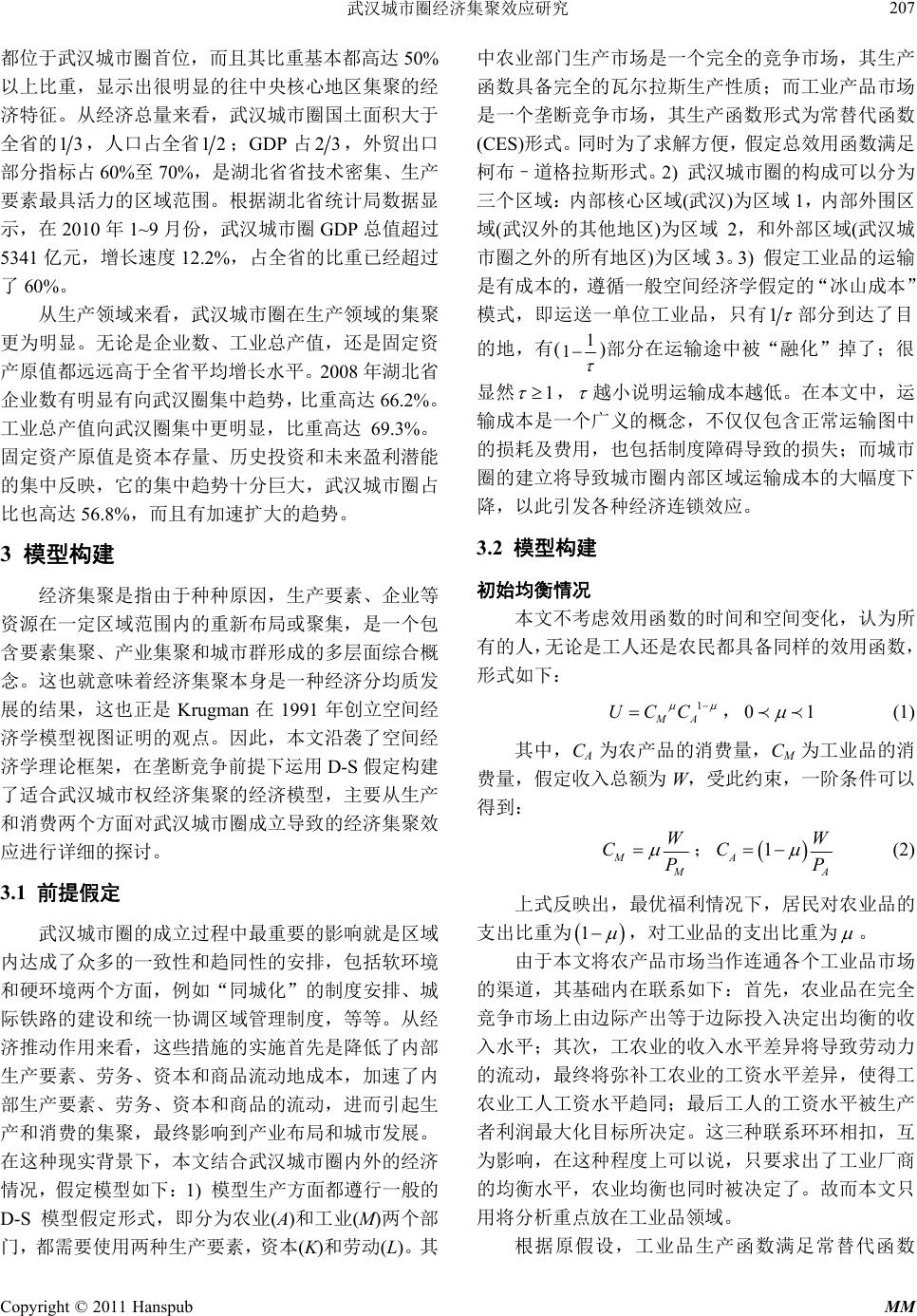

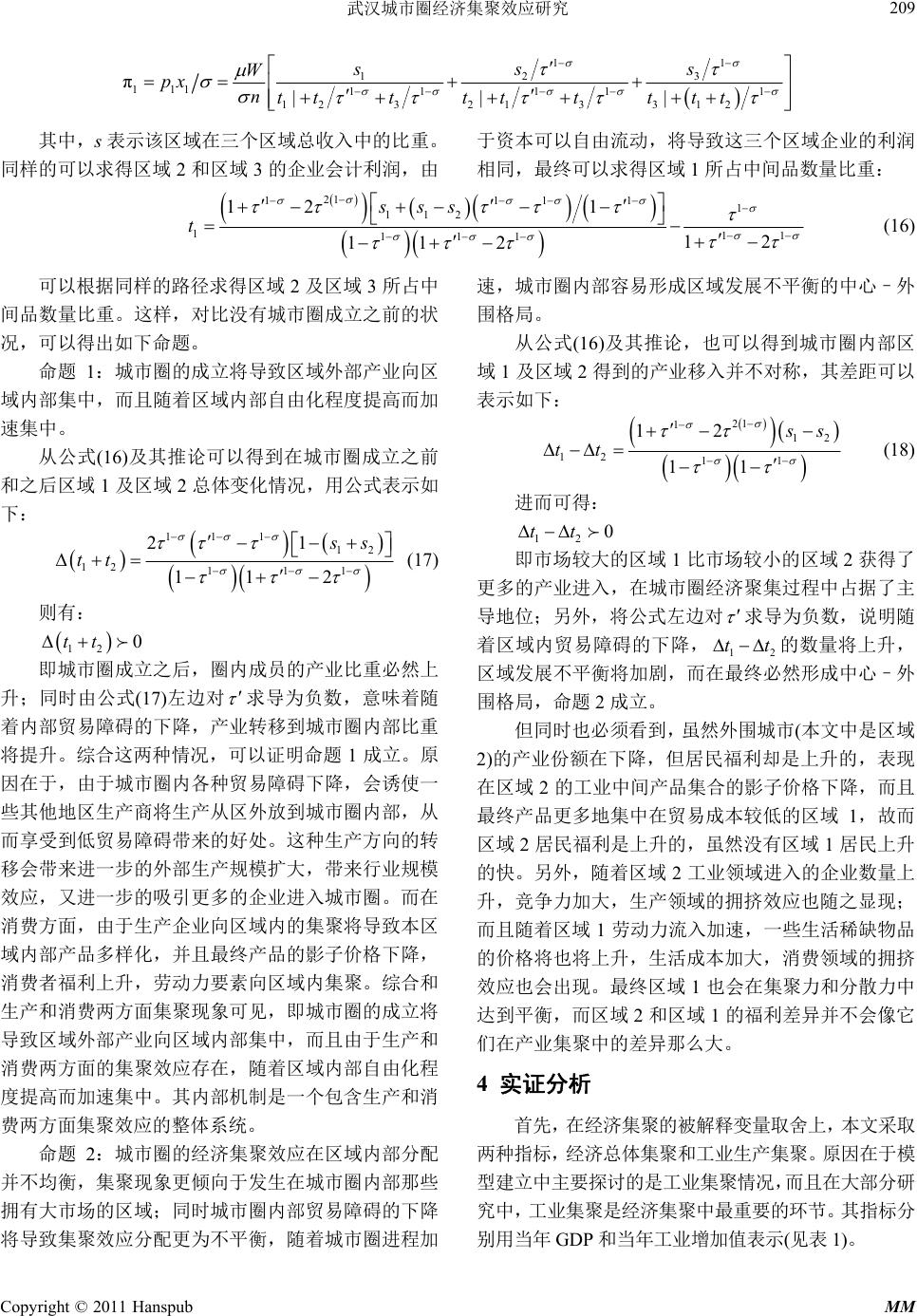

Modern Management 现代管理, 2011, 1, 205-212 http://dx.doi.org/10.12677/mm.2011.13037 Published Online September 2011 (http://www.hanspub.org/journal/mm/) Copyright © 2011 Hanspub MM Research on Economic Agglomeration Effect of Wuhan Megalopolis Zhan’ao W ANG1,2, Xiaoqian CHEN1 1Wenzhou University, Wenzhou, China, 325035 2Xiaogan University, Xiaogan, China, 432000 Email: wzawhu@163.com Abstract: This paper systematically describes all kinds of theories in the area of megalopolis and agglomera- tion, introduces the economic and political process of Wuhan megalopolis since it started. Based on the actual situation of Wuhan megalopolis, this paper constructs a proper spatial economic model and gets some useful micro-based conclusions. After detailed empirical study, this paper proves that the spatial model perfectly fits the process of Wuhan megalopolis, by the facts that all theory conclusions have been supported with suffi- cient data. The results show that with the establishment of Wuhan megalopolis external industry transferring into Wuhan megalopolis has already happened and the concentration trend is speed up. Meanwhile, economic agglomeration effect is not balanced between the partners, which means core-periphery pattern is likely formed, but the imbalance of welfare is comparably small. Therefore, not only the construction of Wuhan Megalopolis should be actively promoted to obtain Economic Agglomeration and economic growth force, but also regional imbalance needs to be highly noticed and solved well. Keywords: Wuhan Megalopolis; Economic Agglomeration; Effect 武汉城市圈经济集聚效应研究 汪占熬 1,2,陈小倩 1 1温州大学,温州,中国,325035 2孝感学院,孝感,中国,432000 Email: wzawhu@163.com 摘 要:本文系统梳理了城市圈成立相关领域的各种经济学理论,回顾了武汉城市圈成立以来经济、 政治领域的各项事业进程,并根据武汉城市圈经济实际情况建立了适当的空间经济学模型,得到了一 些具备扎实微观基础并有很好现实启示作用的理论观点。在此基础上,本文对这些理论观点进行了细 致的实证分析,实证结果证明了本文理论模型对武汉城市圈进程的拟合度很高,各种理论观点都有着 充分的数据支撑。本文研究结果表明,武汉城市圈的成立带来了武汉城市圈区域外部产业向武汉城市 圈内部集中,而且成加速之势。同时武汉城市圈的经济集聚效应在内部各市之间的分配并不均衡,集 聚现象更倾向于发生在拥有大市场的武汉,有可能形成“中心–外围”格局,但各市居民之间的福利 不平衡并不会很大。为此,本文建议一方面需要积极推动城市圈建设以获取经济集聚和相应的增长动 力,另一方面也需要重视和解决好区域发展不平衡问题。 关键词:武汉城市圈;经济集聚;效应 1 引言 随着区域经济一体化的快速发展,建设以中心城 市作为核心的城市圈,在城市圈内部发展集群,已经 成为当前区域经济发展的主导趋势。2003年湖北省做 出“打造武汉城市圈”的重大战略决策,武汉城市圈 的建设有利于促进区域人口、资源、环境与经济发展 的关系协调,实现社会、经济、生态目标的均衡。虽 然武汉城市圈内城市密集,基础较好,但经济发展彼  武汉城市圈经济集聚效应研究 206 此分割,远未形成以武汉为核心,优势互补、资源共 享、市场共通、利益共有的城市圈经济一体化格局。 而加快武汉城市圈经济发展的步伐,缩小与发达城市 圈的差距,一定程度上取决于能否加快产业结构优化 调整、转换的过程和发挥产业聚集效应带来的规模经 济增长力,建立具有地区特色的优势产业集群和支柱 产业,形成布局合理、协作紧密的经济生产体系。这 也是武汉城市圈现阶段需要迫切解决的问题。经济集 聚(Economic Agglomeration)主要是指由于种种原因, 生产要素、企业等资源在一定区域范围内的重新布局 或聚集,是一个包含要素集聚、产业集聚和城市群形 成的多层面综合概念。其中,产业集聚的研究尤为兴 盛。由于传统经济学难以回答现实生活中城市形成、 企业集群形成等等众多经济集聚现象,越来越多的国 内外学者将空间因素融入经济理论中来解释经济集 聚,形成了较为丰富的研究成果。尤其是以克鲁格曼 为代表的学者提出新经济地理学之后,经济集聚理论 已经初步形成,极大地完善了传统经济增长理论,并 对相应的计量技术提出了更好的要求,指明了计量经 济学的空间发展方向总之,以空间经济学为理论基础 的经济集聚研究已经引起了国内外学者的广泛关注, 成为目前经济学研究的前沿主流方向之一,影响深远。 目前,空间经济学的发展主要集中在模型研究方 面,同时在空间计量方面也有着一定的研究成果。可 以将目前已经发展成型的空间经济学模型分为两类。 第一类模型以Krugman“核心–边缘”模型(CP 模型) 为代表,运用迪克希特–斯蒂格利茨垄断竞争理论为 分析框架,将商品分为完全竞争的农产品和垄断竞争 的工业产品,并使用不变替代弹性效用函数(CES)来表 示消费函数,同时在空间因素上加入“冰山成本”假 说[1]。第二类模型统称为线性模型,放弃了冰山成 本 假说及不变替代弹性效用函数,利用准线性二次效用 函数及线性运输成本简化了第一类模型,摆脱了长期 困扰 CP类模型的非线性关系[2]。尽管上述理论模型对 于经济集聚提供了一个非常清晰和简明的分析框架, 但是实证文献还不多,大多数实证文献主要采取间接 的方法来研究经济集聚,同时结论有着较大差异。主 要成果有:Paci 和Pigliaru(1997)研究发现生产要素在 不同生产率水平的部门间的转移对于全要素生产率的 增长有着重要的影响[3];Hen derson(2003) 使用 动态面 板数据估计方法,发现城市化对于较高收入水平的国 家的经济增长是不利的,但是首位城市对于高收入水 平的国家的增长却是有利的。Mitra 和Sato(2007)使用 日本县级水平的两位数产业数据,用因素分析的方法 来考察经济增长、技术效率、失业率等与经济集聚之 间的关系,结果显示对于大多数产业而言,技术效率 与外部规模经济存在着正向关系,特别是在轻工业行 业,这种集聚的效应十分明显[4]。同时,与此相适 应 的空间计量技术也取得了一定发展,Anselin(1988) 、 Haining(1988) 、Case(1993) 、Kelejian(1999) 和 Bruecckner(200 2)等人在此领域做出了突出贡献,引入 空间反应函数、空间异质性和空间依存性、空间权数 和空间过滤程序等来解决空间相关问题,将计量经济 学拓展到三维空间,但还远未形成系统体系,仍然处 于完善之中[5]。 2 武汉城市圈总体发展概况 武汉城市圈,又称“1 + 8”城市圈,是指以武汉 为圆心,包括黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、 天门、潜江周边 8个城市所组成的城市圈,属于中部 崛起战略中中央重点跟踪考察地区。 总体上,由于21 世纪 90 年代以来,作为我国中 部核心交通枢纽地区的武汉经济地位不断下降,寄希 望以武汉发展拉动“中部崛起”战略受到严峻挑战, 武汉及其周边地区在重新审视了自身发展基础后,提 出了建立“武汉城市圈”的构想。之后,随着国内外 形式发生了重要变化,内外均衡发展替代外向型发展 思路,成为我国经济战略的主导思想,武汉城市圈受 到了中国政府的不断重视,并取得了较多的政策优惠, 建成多个试点区。尤其是在2008年次贷危机后,武汉 城市圈进程不断加速,取得了重大进展。其主要政策 历程如下。2001年1月,因为武汉经济地位下滑、聚 集能力也有所下降,武汉市提出“大武汉集团城市”。 2005 年中央“中部崛起”10 号文件中“武汉城市圈” 被列为中部四大城市圈之首,上升到了国家层面。湖 北省政府明确提出武汉城市圈建设“四个一体化”基 本思路。2010 年1月,中国批准东湖高新区为继北京 中关村之后的第二个国家自主创新示范区,武汉城市 圈的科技知识能力得到肯定。之后,武汉城市圈被列 为国家“十二五”重点发展区域,武汉被国务院批准 成为中部地区的中心城市,为中部城市群起到积极的 领头作用。 武汉城市圈内部已经基本形成了以武汉地区为核 心,其他地区依附武汉发展的格局。也因此很明显看 到,武汉城市圈中,武汉市无论在经济规模、工业增 加值、固定资产投资,还是人口数量、消费总额等等 Copyright © 2011 Hanspub MM  武汉城市圈经济集聚效应研究 207 都位于武汉城市圈首位,而且其比重基本都高达50% 以上比重,显示出很明显的往中央核心地区集聚的经 济特征。从经济总量来看,武汉城市圈国土面积大于 全省的1,人口占全省312;GDP 占23,外贸出口 部分指标占 60%至70%,是湖北省省技术密集、生产 要素最具活力的区域范围。根据湖北省统计局数据显 示,在 2010 年1~9 月份,武汉城市圈GDP 总值超过 5341 亿元,增长速度12.2%,占全省的比重已经超过 了60%。 从生产领域来看,武汉城市圈在生产领域的集聚 更为明显。无论是企业数、工业总产值,还是固定资 产原值都远远高于全省平均增长水平。2008 年湖北省 企业数有明显有向武汉圈集中趋势,比重高达 66.2%。 工业总产值向武汉圈集中更明显,比重高达 69.3%。 固定资产原值是资本存量、历史投资和未来盈利潜能 的集中反映,它的集中趋势十分巨大,武汉城市圈占 比也高达56.8%,而且有加速扩大的趋势。 3 模型构建 经济集聚是指由于种种原因,生产要素、企业等 资源在一定区域范围内的重新布局或聚集,是一个包 含要素集聚、产业集聚和城市群形成的多层面综合概 念。这也就意味着经济集聚本身是一种经济分均质发 展的结果,这也正是 Krugman在1991 年创立空间经 济学模型视图证明的观点。因此,本文沿袭了空间经 济学理论框架,在垄断竞争前提下运用 D-S假定构建 了适合武汉城市权经济集聚的经济模型,主要从生产 和消费两个方面对武汉城市圈成立导致的经济集聚效 应进行详细的探讨。 3.1 前提假定 武汉城市圈的成立过程中最重要的影响就是区域 内达成了众多的一致性和趋同性的安排,包括软环境 和硬环境两个方面,例如“同城化”的制度安排、城 际铁路的建设和统一协调区域管理制度,等等。从经 济推动作用来看,这些措施的实施首先是降低了内部 生产要素、劳务、资本和商品流动地成本,加速了内 部生产要素、劳务、资本和商品的流动,进而引起生 产和消费的集聚,最终影响到产业布局和城市发展。 在这种现实背景下,本文结合武汉城市圈内外的经济 情况,假定模型如下:1) 模型生产方面都遵行一般的 D-S 模型假定形式,即分为农业 (A)和工业(M)两个部 门,都需要使用两种生产要素,资本(K)和劳动(L)。其 中农业部门生产市场是一个完全的竞争市场,其生产 函数具备完全的瓦尔拉斯生产性质;而工业产品市场 是一个垄断竞争市场,其生产函数形式为常替代函数 (CES)形式。同时为了求解方便,假定总效用函数满足 柯布–道格拉斯形式。2) 武汉城市圈的构成可以分为 三个区域:内部核心区域(武汉)为区域1,内部外围区 域(武汉外的其他地区)为区域 2,和外部区域(武汉城 市圈之外的所有地区)为区域 3。3) 假定工业品的运输 是有成本的,遵循一般空间经济学假定的“冰山成本” 模式,即运送一单位工业品,只有1 部分到达了目 的地,有(1 1 )部分在运输途中被“融化”掉了;很 1 显然 , 越小说明运输成本越低。在本文中,运 输成本是一个广义的概念,不仅仅包含正常运输图中 的损耗及费用,也包括制度障碍导致的损失;而城市 圈的建立将导致城市圈内部区域运输成本的大幅度下 降,以此引发各种经济连锁效应。 3.2 模型构建 初始均衡情况 本文不考虑效用函数的时间和空间变化,认为所 有的人,无论是工人还是农民都具备同样的效用函数, 形式如下: 1 MA UCC 01 (1) , 其中,CA为农产品的消费量,CM为工业品的消 费量,假定收入总额为W,受此约束,一阶条件可以 得到: M M W CP ;1 A A W CP (2) 上式反映出,最优福利情况下,居民对农业品的 支出比重为 1 。 ,对工业品的支出比重为 由于本文将农产品市场当作连通各个工业品市场 的渠道,其基础内在联系如下:首先,农业品在完全 竞争市场上由边际产出等于边际投入决定出均衡的收 入水平;其次,工农业的收入水平差异将导致劳动力 的流动,最终将弥补工农业的工资水平差异,使得工 农业工人工资水平趋同;最后工人的工资水平被生产 者利润最大化目标所决定。这三种联系环环相扣,互 为影响,在这种程度上可以说,只要求出了工业厂商 的均衡水平,农业均衡也同时被决定了。故而本文只 用将分析重点放在工业品领域。 根据原假设,工业品生产函数满足常替代函 数 Copyright © 2011 Hanspub MM  武汉城市圈经济集聚效应研究 208 (CES 生产函数)形式,最终产品的生产需要有n种中 间投入品,而且投入品是能够完全替代的,即: 11 dii 0 n M Yx 1, Fwxi (3) 其中 x(i)为第 i种中间品的投入量,n表示中间品 的种类多少,而 为各种中间投入品之间的替代弹性, 越大,说明最终产品的生产对中 间投入品的依赖程 度越低。 对于任意一个有代表性的中间产品生产企业,其 利润函数为: πipixi (4) 其中,p为价格,x为产量,w为工资,α为单位 劳动产出。在(6)式中本文忽略了成本中的资本因素, 原因在于资本总是可以折合成一定数量的劳动。为最 终工业产品的成本最小,将有: 11 dxi i 00 min,. . nn M pixidi stY 一阶条件可以得到: 1 M Y pi x i ,11 0d npi i (5) 不难发现, 就是中间投入品集合的影子 价格 。 将(4)式和(5)式结合起来求中间厂商的利润最大化,可 以得到任意一种中间投入品的需求函数: 11pi w (6) 在垄断竞争条件下,所有中间厂商的技术水平是 一样的,也意味着单位劳动投入必定相等,那么根据 公式(6)可以得到,任意一种中间投入品的价格p(i)同 其商品种类 i无关,所有中间品在本地区的售价都是 一样的,可以用一个统一的价格 p表示。站在生产者 角度,由于是一个垄断竞争背景,受制于冰山成本, 那么任意一个不属于本地区厂商在本地区出售的价格 必然为 p ,因为只有这样价格制定的较低才能够在 加上 倍的总成本(冰山成本加上一般成本)时能够同 本地区厂商在本地区的售价相同,这种结论类似于相 互倾销模型。在没有成立城市圈的时候,假定所有的 冰山成本都等于 ,那么本地区中间商在本地区的售价 和在其他地区的售价分别为: 11pw (7) 3.3 城市圈的影响 城市圈成立之后,首先改变的就是冰山成本,区 域1和区域 2的冰山成本有效下降,而城市圈之外的 区域 3运到区域1和区域 2的冰山成本没有改变,即 城市圈内部冰山成本一般冰山成本, 。根据公 式(7)及(8),可以得到区域1企业在本地区、区域 2及 区域 3的价格为: 11pw (8) 1 111pw , 2 111pw , 3 111pw 1 根据公式(5),在多区域条件下,地区 1中间品的 影子价格 可以调整为: 11 10 11 11 11 12 3 d npi i npnpn p 1 1 1 2 1 3 (9) 其中,n、n、n分别为区域 1在本地区的销量、 区域 2在区域1的销量及区域3在区域 1的销量。进 一步可以化简为: 1 11 112 3 npt tt (10) 其中 n表示中间产品的总类别,t1表示区域1占 的中间品数量比重, t2表示区域 2所占比重,t3表示区 域3所占比重。同理可得区域 2及区域3中间产品集 合的影子价格为: 1 11 221 3 npt tt (11) 11 3311 nptt t (12) 结合公式(4),可以知道一个地区在工业品上的花 费为总开支的 部分;联系(9) 式所 指出的需求函数 , 可以得到任何一个区域 1中间产品企业在本地区、区 域2及区域 3的需求量为: 1 11 1 p xW (13) 2 12 2 p xW (14) 3 13 3 p xW (15) 垄断竞争市场中,由于企业经济利润都为零,会 计利润将等于其固定成本。这样,区域 1的任意一个 企业的会计利润为: Copyright © 2011 Hanspub MM  武汉城市圈经济集聚效应研究 Copyright © 2011 Hanspub MM 209 1 3 1 12 |tt 1 12 11 111 11 123 213 3 π || s ss W px ntt ttttt 其中,s表示该区域在三个区域总收入中的比重。 同样的可以求得区域 2和区域 3的企业会计利润,由 于资本可以自由流动,将导致这三个区域企业的利润 相同,最终可以求得区域 1所占中间品数量比重: 21 1111 1 112 111 111 12 1 12 11 2 sss t (16) 可以根据同样的路径求得区域2及区域 3所占中 间品数量比重。这样,对比没有城市圈成立之前的状 况,可以得出如下命题。 命题 1:城市圈的成立将导致区域外部产业向区 域内部集中,而且随着区域内部自由化程度提高而加 速集中。 从公式(16)及其 推论可以得到 在城市圈成立 之前 和之后区域 1及区域 2总体变化情况,用公式表示如 下: 11 1 12 12 111 21 112 s s tt (17) 则有: 12 0tt 即城市圈成立之后,圈内成员的产业比重必然上 升;同时由公式(17) 左边对 求导为负数,意味着随 着内部贸易障碍的下降,产业转移到城市圈内部比重 将提升。综合这两种情况,可以证明命题 1成立。原 因在于,由于城市圈内各种贸易障碍下降,会诱使一 些其他地区生产商将生产从区外放到城市圈内部,从 而享受到低贸易障碍带来的好处。这种生产方向的转 移会带来进一步的外部生产规模扩大,带来行业规模 效应,又进一步的吸引更多的企业进入城市圈。而在 消费方面,由于生产企业向区域内的集聚将导致本区 域内部产品多样化,并且最终产品的影子价格下降, 消费者福利上升,劳动力要素向区域内集聚。综合和 生产和消费两方面集聚现象可见,即城市圈的成立将 导致区域外部产业向区域内部集中,而且由于生产和 消费两方面的集聚效应存在,随着区域内部自由化程 度提高而加速集中。其内部机制是一个包含生产和消 费两方面集聚效应的整体系统。 命题 2:城市圈的经济集聚效应在区域内部分配 并不均衡,集聚现象更倾向于发生在城市圈内部那些 拥有大市场的区域;同时城市圈内部贸易障碍的下降 将导致集聚效应分配更为不平衡,随着城市圈进程加 速,城市圈内部容易形成区域发展不平衡的中心–外 围格局。 从公式(16)及其 推论,也可以 得到城市圈内 部区 域1及区域 2得到的产业移入并不对称,其差距可以 表示如下: 21 1 12 12 11 12 11 s s tt 12 0tt (18) 进而可得: 即市场较大的区域 1比市场较小的区域 2获得了 更多的产业进入,在城市圈经济聚集过程中占据了主 导地位;另外,将公式左边对 12 tt 求导为负数,说明随 着区域内贸易障碍的下降, 的数量将上升, 区域发展不平衡将加剧,而在最终必然形成中心–外 围格局,命题 2成立。 但同时也必须看到,虽然外围城市(本文中是区域 2)的产业份额在下降,但居民福利却是上升的,表现 在区域 2的工业中间产品集合的影子价格下降,而且 最终产品更多地集中在贸易成本较低的区域 1,故而 区域 2居民福利是上升的,虽然没有区域 1居民上升 的快。另外,随着区域 2工业领域进入的企业数量上 升,竞争力加大,生产领域的拥挤效应也随之显现; 而且随着区域 1劳动力流入加速,一些生活稀缺物品 的价格将也将上升,生活成本加大,消费领域的拥挤 效应也会出现。最终区域 1也会在集聚力和分散力中 达到平衡,而区域 2和区域1的福利差异并不会像它 们在产业集聚中的差异那么大。 4 实证分析 首先,在经济集聚的被解释变量取舍上,本文采取 两种指标,经济总体集聚和工业生产集聚。原因在于模 型建立中主要探讨的是工业集聚情况,而且在大部分研 究中,工业集聚是经济集聚中最重要的环节。其指标分 别用当年 GDP 和当年工业增加值表示(见表 1)。  武汉城市圈经济集聚效应研究 210 其次,在经济集聚的解释变量选取上,本文选择 了技术、资本、劳动力和城市圈成立四个,其代表指 标分别为当年技术改造投资、全社会固定资产投资、 年末就业人数及虚拟变量。技术指标选择当年技术改 造投资而非一般研究中的选用的专利数,原因在于专 利申请往往集中在核心地区,并不能反映地区间的真 实状况,而且同生产之间的联系不够紧密;资本选择 的是当年的全社会固定投资,是一个流量指标而非常 用的存量指标,原因在于取对数后计量的实质是估计 被解释变量和解释变量之间变动率之间的关系,在此 使用存量指标和流量指标结果是一样的;劳动力采用 年末就业人数符合一般情况;城市圈成立指标采用虚 拟变量,当一个城市加入武汉城市圈之前赋值为 0, 之后赋值为 1。 Table 1. The index system 表1. 实证指标体系 关键变量 反映内容 使用指标 经济总体集聚(Y1) 当年 GDP 被解释变量集合 工业生产集聚(Y2) 当年工业增加值 技术(A) 技术改造投资 资本(K) 全社会固定资产投资 劳动力(L) 年末就业人数 解释变量集合 城市圈成立(I) 虚拟变量 所有解释变量和被解释变量的样本时间选择 为 1995 年~2009 年,原因在于“武汉城市圈”这一概念 正式提出是 2002 年6月在湖北省八次党代会上,这个 时间段能够保证在武汉城市圈成立前后样本时间对 称。 本文首先对武汉城市圈的整体经济集聚结果进行 分析,也就是被解释变量采取当年的本地生产总值 (Y1),解释变量采用技术(A)、资本(K)、劳动力(L)及代 表城市圈成立的虚拟变量(I)。在面板数据的检验中需 要判定应该是使用个体随机效应模型还是个体固定效 应模型,本文采用较为广泛的Hausman 检验,其结果 见表 2。Hausman 检验结果表明,从技术角度应该采 用个体随机效应模型。这种结果也符合武汉城市圈的 现实状况,武汉各城市之间的差异较大,模型结果中 每个城市的常数项应该根据个体不同而不同。 Table 2. Hausman test result 表2. Hausman检验结果 原假设 Chi-Sq.统计 Chi-Sq. d.f. P值 个体随机效应 0.000000 4 1.0000 资料来源:根据 Eviews6.0 计算而得。 因此,采取个体随机效应模型进行检验,结果见 表3。整体来看,模型加权后统计值中 R值高达 0.963263,D-W 值为 1.386910,其他参数无论是 F值 还是 P值均比较理想。从解释变量的系数来看,所有 的系数值都通过了 1%水平的检验,显著性明显。以上 分析说明本文模型解释力度较大,而且比较稳健。 武汉城市圈成立影响总体经济集聚的系数值 为 0.114902,而且通过了1%水平的显著性检验,说明武 汉城市圈的成立总体上带来了经济集聚,整体上对武 汉城市圈内各城市均有较好的经济拉动作用。另外, 从随机常数项来看,从大到小排序为:武汉、黄石、 仙桃、鄂州、潜江、咸宁、孝感、天门及黄冈。说明 从初始状况来看,武汉城市圈的成立对武汉的经济拉 动要优于其他地区,更容易吸引产业进入进而加强集 聚效应。以上计量结果均支持了本文模型结论,即武 汉城市圈整体拉动了成员经济体经济集聚和增长,而 且核心地区的集聚效应将更为明显。 Table 3. Overall agglomeration effect of Wuhan megalopolis 表3. 武汉城市圈整体经济集聚效应检验结果 变量 系数值 标准差 t统计值 P值 C 1.119033 0.248786 4.497968 0.0000 A 0.106097 0.031328 3.386687 0.0010 K 0.531016 0.036918 14.38356 0.0000 L 0.318528 0.057390 5.550190 0.0000 I 0.114902 0.028759 3.995369 0.0001 资料来源:根据 Eviews6.0 计算而得。 同样的,将被解释变量换为工业增加值(Y2),进 行 Hausman 检验,结果表明说明模型仍然从技术上应该 采取个体随机效用模型形式,也符合武汉城市圈地区 差异较大的现实情况。表 4计量结果显示,模型加权 后统计值中 R值高达 0.938704,D-W 值为 1.363956, F值为428.7963,P值为 0,均说明了模型整体上稳健 性较好,拟合度较高。但从解释变量的系数来看,虽 然关键解释变量的显著性仍然较好,但相比起整体的 经济集聚检验中的显著性水平有所下降。其中,资本 (K)通过了 1%的显著性,技术(A)通过了 5%水平的显 著性,城市圈成立的虚拟变量(I)通过了 10%的显著性 水平,但解释变量劳动力(L)显著性水平不高。显著性 水平下降的原因可能来自多个方面:第一,武汉城市 圈工业的集聚更多地被自身禀赋水平和比较优势所决 定,集聚力量较低;第二,武汉城市圈内部自由贸易 程度还不够大,运输成本等贸易障碍仍然较大,限制 了城市圈集聚力的发挥;第三,解释变量劳动力(L)的 显著性水平不高说明劳动力数量同工业产值关系不 Copyright © 2011 Hanspub MM  武汉城市圈经济集聚效应研究 211 大,工业产值的增加更多地取决于资本和技术。 Table 4. Industrial agglomeration effect of Wuhan megalopolis 表4. 武汉城市圈工业领域集聚效应检验结果 变量 系数值 标准差 t统计值 P值 C 0.755189 0.531053 1.422060 0.1578 A 0.096892 0.046976 2.062575 0.0415 K 0.690564 0.055312 12.48495 0.0000 L 0.047985 0.118641 0.404452 0.6867 I 0.074948 0.042855 1.748885 0.0831 资料来源:根据 Eviews6.0 计算而得。 其他统计量显示,武汉城市圈成立影响总体工业 领域集聚的系数值为0.074948,而且通过了 10%水平 的显著性检验,说明武汉城市圈的成立总体上带来了 工业集聚,整体上对武汉城市圈内各城市均有较好的 工业产值拉动作用。另外,从随机常数项来看,武汉 也排在前面。说明从初始状况来看,武汉城市圈的成 立对武汉的工业产值拉动也要优于其他地区,更容易 吸引工业进入进而加强集聚效应。以上计量结果也都 支持了本文模型结论。 5 结论及政策建议 5.1 主要结论 首先,武汉城市圈的成立带来了武汉城市圈区域 外部产业向武汉城市圈内部集中,而且成加速之势。 同时武汉城市圈的经济集聚效应在内部各市之间的分 配并不均衡,集聚现象更倾向于发生在拥有大市场的 武汉,而其他小城市得到的产业转入较少;同时武汉 城市圈内部贸易障碍的下降将进一步导致内部集聚效 应不平衡,随着城市圈进程加速,武汉城市圈最终将 形成以武汉为中心,其他城市为外围的“中心–外围” 格局。实证结果证明了此观点的正确性,武汉城市圈 整体显著推动了成员经济体经济集聚和增长,而且从 随机常数项来看,集聚效应在武汉更为明显。 其次,虽然武汉城市圈的产业集聚不平衡幅度较 大,但各市居民之间的福利差异却不会像产业差距那 么大。由于生产领域中间产品集合的影子价格下降, 和消费领域最终工业产品的价格下降,外围各个小城 市居民的福利仍会上升,但不会有核心地区武汉居民 的福利上升那么高。同时由于核心地区武汉容易出现 生产和消费领域的拥挤效应,各地区福利差距将在一 定程度上被平衡掉。实证结果也支持了这种结论,生 产领域指标,无论是地区生产总值,还是工业增加值 和就业人数都表现出明显的核心地区倾向性;但消费 领域指标,包括城镇居民可支配收入水平和社会消费 品零售总额,虽然说边缘地区同武汉相比仍有较大的 差距,但这种差距没有随武汉城市圈的成立而加大, 反而在近些年有缩小之势。 最后,根据前两个结论可以推论得出,随着投资 壁垒的放开,边缘城市居民可以投资于具备生产规模 效应的武汉,取得高额的投资收入但可以同样方便的 在本地消费。因为商业壁垒的下降同样明显,没有必 要前往高度拥挤的核心城市武汉来消费。在这种力量 的驱动下,商业网络可能从中心城市武汉不断向周边 城市蔓延,最终形成一个从生产、流通到消费的高度 发达的网络体系,将武汉城市圈各个经济体紧密联系 在一起;生产的集聚效应仍会体现的很明显,而消费 领域的集聚效应还将进一步消除。 5.2 政策建议 由于武汉城市圈经济集聚效应不对称性存在,武 汉需要发挥在城市圈中的核心领导作用,积极提供各 类公共产品服务,在城市圈初期可以采用非互惠的低 门槛政策调动其他地区积极性,尽快消除各种类型的 劳动要素及商品流动障碍,以尽快取得城市圈形成中 的福利增长。在整体上,武汉城市圈建设中一方面需 要积极推动城市圈形成过程中的经济集聚和增长进 程,另一方面也需要重视和解决好区域发展不平衡问 题,否则长期发展难以为继,甚至会导致周边地区“离 心化”,转而参与其他的区域经济合作进程以到达利 益平衡,这些都需要核心地区武汉发挥指导和平衡作 用。 对于边缘地区来说,本文理论和实证分析都证实 了武汉城市圈的成立整体上推动了所有成员地区的经 济发展水平和工业移入,而且边缘地区居民得到的福 利增长并不会比核心地区低很多,不会像生产领域集 聚不平衡差距那么大。这些结论都意味着边缘城市仍 能够通过武汉城市圈加速自身发展,推动社会进步, 故而边缘城市也应该积极参与武汉城市圈进程。为了 应对生产领域的冲击,边缘地区生产企业将在城市圈 进程中越来越依附于武汉,探索并建立起适合自身特 色发展的产业体系也就显得十分重要,尤其需要找准 自己的产业定位,发展那些同自身禀赋联系紧密难以 转移并能够在本地区形成规模效应的产业。同时在投 资领域,应该积极推动各地区的投资一体化进程,鼓 Copyright © 2011 Hanspub MM  武汉城市圈经济集聚效应研究 Copyright © 2011 Hanspub MM 212 励资本流动,以获取更好的资本收益。而在消费领域 应该注重商业发展,积极引入核心地区成熟的商业模 式,降低交通成本等贸易障碍,提高内部需求,推动 经济健康发展。 致 谢 本文受到湖北省教育厅人文社会科学研究项 目 (武汉城市圈经济集聚与区域协调发展研究,项目编 号:2011jytq200)及(湖北新生代农民工市民化问题研 究,项目编号2011jytq191)的资助。 References (参考文献) [1] Krugman. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Eeonomy, 1991, 99(3): 483-499. [2] Ottaviano, G.I.P., & Thisse, J.-F. On economic geography in economic theory: Increasing return and pecuniary externalities. Journal of Economic Geography, 2001, 1(2): 153-179. [3] Paei, R., & Pigliaru, F. European regional growth: Do sectors matter? CRENOS Working Paper No.1997/3, 1997. [4] Mitra, A., & Sato, H. Agglomeration economies in Japan: Tech- nical efficiency growth and unemployment. Review of Urban and Regional Development Studies, 2007, 19(3): 197-209. [5] Ottaviano, G.L., & Pinelli, D. Market potential and productivity: evidence from finish regions. Regional Science and Urban Eco- nomics, 2006, 36(3): 636-657. |