Modern Linguistics

Vol.06 No.02(2018), Article ID:25248,36

pages

10.12677/ML.2018.62039

Notes on Chinese Potato History

Mengbing Xiang

Department of Chinese Language and Literature & Center for Chinese Linguistics PKU, Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Beijing

Received: May 16th, 2018; accepted: May 24th, 2018; published: May 31st, 2018

ABSTRACT

Standing in the position of philology, the author tries to clarify some issues in the history of Chinese potato (Solanum tuberosum L.) in this article. The potato was successfully introduced to both

Keywords:Philology, China, Potato History

中国马铃薯历史札记

项梦冰

北京大学中文系暨中国语言学研究中心,计算语言学教育部重点实验室,北京

收稿日期:2018年5月16日;录用日期:2018年5月24日;发布日期:2018年5月31日

摘 要

本文站在语文学的立场,试图澄清中国马铃薯历史中的若干问题。中国和日本都是在18世纪下半叶成功引种马铃薯的。日本的引种时间在1777~1786这十年间,地点是长崎,叫名为jagatala-imo。中国的最早记载是乾隆五十三年(1788)《房县志》的“洋芋”。豆科植物土圞儿(Apios fortunei Maxim.)梁汉人称为“黄独”,唐代称为“土芋”、“土卵”,昌平宋志称为“土豆”,元代嘉定一带人工种植的两个品种则称为“香芋”和“落花生”。有些中国学者把明代徐渭《土豆》诗所描写的对象视为马铃薯,并推断京津地区为亚洲最早见到马铃薯的地区之一。这跟 1813年日本学者栗本丹洲试图把汉语文献中的“香芋”跟马铃薯联系起来的性质是一样的,都是把豆科植物误当成茄科植物了。荷兰人史初一1650年造访台湾后所写的报告在物产中提到了potato。泰诺语指番薯的batata于16世纪借入欧洲各语言后有bataat, patata, pattattesen, piltata, potato等种种变异形式,一开始指的是番薯,但许多语言(如英语)后来也用这个词指随后引入的马铃薯。本文从时代背景、地理环境等方面断定史初一在台湾所见实为番薯,台湾迟至日本殖民时期(1895~1945)才开始种植马铃薯。最早出现“马铃薯”一词的文献是康熙三十九年(1700)的《松溪县志》,不过指的是黄独(Dioscorea bulbifera L.)。日本学者小野兰山误以为是马铃薯,于1808年引进日语,作为jagatala-imo的别名。这一误会带来了两个重要结果:一是使得中外许多学者都把《松溪县志》作为最早记载马铃薯的中文文献;一是首任驻日参赞黄遵宪把“马铃薯”从日语借回到汉语,并很快成为指称马铃薯的正式用词。对汉语而言,“马铃薯”是一个来自日语的“回归借词”而非“原语借词”。

关键词 :语文学,中国,马铃薯历史

Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

1.1. 马铃薯

马铃薯(英文名potato,学名Solanum tuberosum L.),茄科(Solanaceae)一年生草本植物,株高可达100 cm,地下块茎富含营养和淀粉,可作为蔬菜和粮食。

尽管科学家们对野生马铃薯具体的原生地有不同的看法,但都一致认为这种植物原产于南美(Stuart 1923, 369) [1] 。根据考古资料,在新石器时代或更早的时期,马铃薯就已在秘鲁各孤立的滨海河谷中的绿洲种植,其范围北至安卡什(Ancash)省的卡斯玛河谷(the Casma Valley),南至伊卡(Ica)省的沿海城市皮斯科(Pisco)。也就是说,人类种植马铃薯至少已有上万年的历史(参看Ugent, Peterson 1988 [2])。

一般认为,马铃薯首先于16世纪被带到欧洲,然后再从欧洲传向世界的大部分地区。至于具体的年代和传播路线,各家说法不尽相同(例如Candolle 1885 [3] ;Stuart 1923 [1] ;Laufer 1938 [4] ;Salaman 1949/1985 [5] ;Hawkes 1978 [6] ),说明这是一个仍需继续研究的领域。下面只具体介绍其中的一个故事。

1587年,蒙斯市(Mons,时归 Spanish Netherlands 西属尼德兰,今归比利时)市长Philippe de Sivry从前往比利时的教皇使节的一个随行人员那里获得了一种叫做taratoufli的块茎。教皇使节一行来自意大利。使节因为身体虚弱需要吃这种块茎来增强体力,而烹制方式就像处理栗子和胡萝卜一样。1588年,Philippe de Sivry把两个马铃薯块茎和一个马铃薯果实(俗称“土豆铃儿”)赠送给法国著名植物学家Carolus Clusius,图1左即为这一赠品的水彩画(今存安特卫普 Plantin-Moretus博物馆,本文据Pavord 2005的中译本327页图126 [7] ),是Philippe de Sivry送给Carolus Clusius的。这是马铃薯的早期绘画之一,画上有Carolus Clusius的亲笔题记(位于画中土豆铃儿的右下方,分号代表另行):Taratoufli a Philipp de Sivry; acceptum Viennae 26 Januarii; 1588; Papas Peruänum Petri Ciecae。内容主要是说明自己从蒙斯市长那里获得马铃薯(Taratoufli)样品的时间(1588年1月26日)和地点(维也纳)。Carolus Clusius后来还在他的《植物历史》(1601) [8] 一书中对马铃薯(Papas Peruanorum)进行了科学的描写(图1右即来自该书)。请注意Carolus Clusius 1564年曾专程去西班牙,目的是研究伊比利亚植物群(Iberian flora),成果就是他的《西班牙植物》(1576) [9] ,可是书里并没有提到马铃薯。而水彩画题记中的Taratoufli是意大利语。Caspar Bauhin在他的Phytopinax(1596)一书中称为tartuffoli. Bauhin认为这个词跟意大利语的truffles(松露)有关,因为意大利人吃马铃薯就像吃松露一样(参看Laufer 1938, 41-44 [4])。

从16世纪后半叶开始,在历经几百年的时间之后,马铃薯终于从南美局部地区的土产变成了世界性的主要农作物之一,并活跃在对抗世界饥饿和贫困的第一线。联合国已把它列为玉米、小麦、水稻之后的第四位主粮作物,即谷物之外的最重要的主粮作物,并把2008年定为国际马铃薯年(The International Year of the Potato,简称 IYP),由粮农组织(FAO)负责推动落实,其使命是(FAO 2008, 1 [10] ):

Figure 1. Early pictures of potato (water-color and woodcut)

图1. 早期的马铃薯画(水彩和木刻)

To raise awareness of the importance of the potato—and that of agriculture in general—in addressing issues of global concern, including hunger, poverty and threats to the environment. [提高对马铃薯和一般农业在应对包括饥饿、贫困和环境威胁在内的全球热点问题上的重要性的认识。]

IYP的具体任务是提高马铃薯这种全球性重要粮食作物和商品的形象,强调其生物和营养特点,进一步促进其生产、加工、消费、销售和贸易,为实现联合国千年发展目标做贡献(FAO 2008, 5 [10])。

马铃薯引进中国后,在相当长的时间里都并非举足轻重的农作物品种。自上世纪60年代开始,产量开始大幅提升。吴秋云等(2012) [11] 根据联合国粮农组织的数据对2000~2009世界马铃薯生产状况进行分析,发现随着欧洲种植面积的缩小以及中国种植面积的扩大,中国马铃薯产量已经跃居世界首位。

从1998年开始,中国农作物学会马铃薯专业委员会每年组织一次学术年会,2006年长沙会议更名为“中国马铃薯大会”,此后便一直沿用新名。

中国政府目前正在逐步实施马铃薯主粮化战略。2015年1月6日,中国农业科学院、国家食物与营养咨询委员会、中国种子协会共同举办了“马铃薯主粮化发展战略研讨会”,农业部副部长余欣荣在会上透露,未来马铃薯将逐渐成为水稻、小麦、玉米之后的我国第四大主粮作物。预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费。而2016年中国马铃薯大会的主题即为“马铃薯产业与中国式主食”。农业部副部长、马铃薯专业委员会主任委员屈冬玉在会上表示,马铃薯中国式主食化,就是将马铃薯加工成适合国人消费习惯的面条、馒头、饼,实现由副食消费向主食消费转变,并拉动马铃薯加工业发展,让农民分享增值收益。

在这种背景下,进一步开展马铃薯不同角度的研究无疑是十分必要的。本文站在语文学(philology)的立场,以札记的形式分条讨论中国马铃薯历史的若干问题,并确定汉语“马铃薯”(potato)一词的来源。引用的古籍都随文交代版本,不列入参考文献。为方便起见,文中有时也用英语的potato来指称马铃薯(Solanum tuberosum L.)。

2. 中国马铃薯历史的若干问题

中国马铃薯历史是一个歧见纷呈的领域。Laufer(1938, 70) [4] 曾经精辟地指出了研究中国马铃薯历史之所以困难的原因:

It has never affected their agricultural economy deeply, and, unlike maize or the sweet potato, it offers no continuous and logical history. Its history is not national, but purely local; it is split into a series of incoherent efforts of sporadic and isolated character. For this reason no absolute date can be fixed for its introduction. [它(马铃薯)从未对他们(中国)的农业经济产生多大影响,而且不同于玉米或番薯,它没有连续一贯的历史。它不是国史,而仅仅是地方史;它表现为一系列具有零星、孤立特点的不连贯记载。因此,要确定马铃薯引入中国的绝对年代是不可能的。]

全面讨论中国马铃薯历史并非本文的任务,下面仅仅从语文学的角度讨论已有的一些说法。

2.1. 关于土卵、土芋和土豆

Stuart(1911, 413) [12] 把中国认识和食用马铃薯的时间上推到了梁朝(502~557):

SOLANUM TUBEROSUM.——土芋(Tʻu-yü), 土卵(Tʻu-luan). This is more latterly called 洋薯(Yang-shu), because it has been reintroduced, at least in eastern China, by foreigners. It was known and eaten by the people of the Liang dynasty. Faber calls 黃獨(Huang-tu), which is given as one of the synonyms for this, Dioscorea japonica. Whitout doubt there is some confusion in the Chinese books, as one author claims for the tuber emetic properties, while others say it can be freely eaten, and claims that it is very nutritious. [马铃薯——土芋,土卵。最近也叫做“洋薯”,因为外国人又再次把它传到中国东部。梁朝人已经认识并食用它。花之安(即福柏牧师,Ernst Faber)称之为“黄独”,野山药的同义词之一。毫无疑问,在中文文献里存在着某种混乱的情况,当一位作者声称其块茎具有催吐特性时,其他作者却说它很有营养,可以随便吃。]

Stuart(1911, 413) [12] 的SOLANUM TUBEROSUM条有些语焉不详,需要稍加说明。唐苏敬(生卒年不详,活动于公元7世纪)《新修本草》草部下品之上卷第十“赭魁”条(据尚志钧辑复本,安徽科学技术出版社1981年):

赭魁,味甘,平,无毒。主心腹积聚,除三虫。生山谷,二月采。状如小芋子,肉白皮黄,近道亦有。谨案:赭魁,大者如斗,小者如升,叶似杜衡,蔓生草木上,有小毒。陶所说者,乃土卵尔,不堪药用。梁、汉人名为黄独,蒸食之,非赭魁也。

《新修本草》是在梁陶弘景(456-536)《本草经集注》的基础上修订扩充而成,而《本草经集注》又是以《神农本草经》为基础,增加《名医别录》的药注释而成的。“谨案”前的文字即《本草经集注》原文,大字是本经,小字是陶弘景的说明。“谨案”则为苏静新加的说明。《神农本草经》(据明缪希雍《神农本草经疏》,四库全书本)无“赭魁”条,当为陶弘景根据《名医别录》所增。

《新修本草》有两点值得注意:1) 首次记载了“土卵”一词;2) 指出了陶弘景所说的“状如小芋子,肉白皮黄”的东西是土卵,梁汉人叫“黄独”,可以蒸食,跟赭魁不是一种东西。宋沈括(1031~1095)《梦溪笔谈》卷二十六(据四库全书本)对赭魁有更详细的说明:

《本草》所论赭魁皆未详审。今赭魁南中极多,肤黑肌赤,似何首乌。切破,其中赤白理如槟榔,有汁赤如赭,南人以染皮制靴。闽、岭人谓之餘粮。《本草》“禹餘粮”注中所引乃此物也。

可见赭魁即今天所说的薯莨,拉丁学名 Dioscorea cirrhosa Lour.,多年生宿根性缠绕藤本植物,块茎内含大量韖质成分,不堪食用,然可做优良的红褐色染料。

《重修政和经史证类备用本草》(据张氏原刻晦明轩本,1249年)卷八草部中品之上所附二十二种陈藏器余“土芋”条:

土芋,味甘,寒,小毒。解诸药毒。生研水服,当吐出恶物,尽便止。煮食之,甘美不饥,厚人肠胃,去热嗽。蔓如豆,根圆如卵,鶗鴂食后弥吐,人不可食。

陈藏器(约687~757)为唐代中药学家,四明(今浙江宁波)人。陈藏器认为《神农本草经》虽有陶(弘景)、苏(敬)补集诸说,但遗逸尚多,因汇集前人遗漏的药物,于开元二十七年(739)撰《本草拾遗》10卷(今佚)。“土芋”即陈藏器所补之一。《重修政和经史证类备用本草》卷十草部下品之上“赭魁”条又说:

陈藏器云:按土卵蔓生,如芋,人以灰汁煮食之。不闻有功也。

很明显,Stuart (1911, 413) [12] 的SOLANUM TUBEROSUM条对于文献的理解和综合都存在问题,“洋薯”之名也得不到文献和现代方言的支持,当为“洋芋”之误。土卵、土芋乃梁汉人所称之“黄独”(其所指下文还会讨论)的别称,从文献的描述看,这种“近道亦有”、“蔓如豆”的植物显然是中国的野生土产,跟原产南美的马铃薯不可能发生关联。因为离题太远,Stuart (1911, 413) [12] 的断言(中国梁朝即已认识和食用马铃薯)几乎没有引起学术界的任何关注。正如Laufer (1938, 79) [4] 所指出的,Stuart这种看法要想找到很多追随者是不太可能的,他大概是把马铃薯跟某种薯蓣科(Dioscorea)植物搞混了(按:实际上是跟某种豆科植物搞混了,详下)。

明徐渭(1521~1593)曾作“土豆”诗(《徐文长文集》卷六,据续修四库全书影印明刻本):

土豆绝似吴中落花生及香芋,亦似芋,而此差松甘

榛实软不及,菰根旨定雌。

吴沙花落子,蜀国叶蹲鸱。

配茗人犹未,随羞箸似知。

娇颦非不赏,憔悴浣纱时。

蒋一葵(生卒年不详)《长安客话》(约成书于1600~1610)卷二皇都杂记“土豆”条全引上述内容(据北京出版社1960年校点本38页),只是在诗前加了“徐文长诗”四字。佟屏亚、赵国磐(1991, 35) [13] 曾解释过这首诗的大意:“榛仁没有它的质地软,茭白不及它的滋味美,形状好似江苏的落花生或四川的野芋,虽然还未能登上大雅之堂,但人们在劳动之余很喜欢吃它。”其中把“菰根”理解为茭白可能有违原意。《汉语大字典》五3242 [14] “菰”字只立三义:1) 茭笋。又名“蒋”。禾本科。多年生水生宿根草本。2) 菌类(今作“菇”)。3) 同“箛”。古管乐名。我们认为“菰”还应补立“慈姑”(茨菰)义。明王世懋《学圃杂疏·蔬疏附水草》(1587,据明宝颜堂秘籍本)“茨菰”条:“茨菰古曰凫茨,种浅水中,夏月开白花,秋冬取根食,味亚于香芋。”可见徐渭诗中的“菰根”即慈姑。顺便说一句,“凫茨”本指荸荠,也写作“凫茈”、“符訾”,也叫“芍”(xiào)。《尔雅》卷下“释草第十三”(据东京大学图书馆藏影宋本):“芍,凫茈。”郭璞注:“生下田,苗似龙须而细,根如指头,黑色,可食。”《说文解字·艸部》(据四库全书荟要本):“ (芍),凫茈也。从艸,勺声。胡了切”《东观汉记》卷二十三(据武英殿聚珍版丛书本):“王莽末,南方饥馑,人庶群入野泽屈凫茈而食,更相侵夺。”宋人始用“凫茨”兼指荸荠和慈姑。罗愿《尔雅翼》卷六释草六“凫茨”条(据四库全书本):“凫茨生下田中,苗似龙须而细,根似指头,黑色,可食。名为凫茈,当是凫好食之尔。又有一种,根苗似凫茈而白,亦生下田中。叶有两歧,如燕尾,又如剪刀,开白花三出,名为‘茈菰’。本草云‘藉姑’,今人亦谓之‘剪刀草’。其生陂池中者,高大比于荷、蒲,然其味稍苦,不及凫茈之美。”慈姑和荸荠的区别如图2所示(据《简明生物学词典》1077, 1536 [15])。

(芍),凫茈也。从艸,勺声。胡了切”《东观汉记》卷二十三(据武英殿聚珍版丛书本):“王莽末,南方饥馑,人庶群入野泽屈凫茈而食,更相侵夺。”宋人始用“凫茨”兼指荸荠和慈姑。罗愿《尔雅翼》卷六释草六“凫茨”条(据四库全书本):“凫茨生下田中,苗似龙须而细,根似指头,黑色,可食。名为凫茈,当是凫好食之尔。又有一种,根苗似凫茈而白,亦生下田中。叶有两歧,如燕尾,又如剪刀,开白花三出,名为‘茈菰’。本草云‘藉姑’,今人亦谓之‘剪刀草’。其生陂池中者,高大比于荷、蒲,然其味稍苦,不及凫茈之美。”慈姑和荸荠的区别如图2所示(据《简明生物学词典》1077, 1536 [15])。

翟乾祥(1980) [16] 认为蒋一葵《长安客话》里所说的“土豆”即马铃薯,因此京津地区可能是亚洲最早见到马铃薯的地区之一。翟乾祥(1987 [17] , 2001 [18] , 2002 [19] , 2004 [20] )一再申述此说,可见相当坚持。伊钦恒(1985, 71) [21] 也把“土芋”看作是马铃薯:

土芋,又名土豆,有的地方别名山药蛋或洋芋,系茄科的马铃薯,学名为Solanum tuberosum。可能其时传入不久,至与黄独混称。

伊钦恒(1985) [21] 没有前言后记,因此不知诠释本的实际编写时间和所用《群芳谱》的底本。天启跋本和清初刻本《二如亭群芳谱》(沙村草堂藏板,不晚于康熙十一年[1672])并无“芋”条及附录“土芋”,从伊书“土芋”的内容看,当据《授时通考》或《广群芳谱》增,虽非明王象晋《群芳谱》原书内容,但伊钦恒的诠释也是把“土豆”视为马铃薯的典型代表。

翟、尹的看法显然在学术界产生了影响。例如佟屏亚、赵国磐(1991) [13] 认为马铃薯引进中国存在南

Figure 2. Arrowhead and water chestnut

图2. 慈姑和荸荠

北两条路线,北线可能由荷兰人从海路引进京津和华北地区,明末万历年间蒋一葵《长安客话》记述北京地区种植的马铃薯为土豆。黑龙江省农业科学院马铃薯研究所(1994, 1) [22] 也说:

我国马铃薯的栽培始于明朝万历年间(1573~1620),京津地区可能是我国最早见到马铃薯的地区之一,已有近400年的栽培历史,现已遍及全国。

杨宝霖(1991) [23] 首先质疑此说,认为《长安客话》中之土豆,非是马铃薯,而是黄独。谷茂、信乃诠(1999) [24] 也认为《长安客话》中的“土豆”应是土芋(黄独)而非马铃薯,“翟先生未对土豆、马铃薯之名实演变以及有关问题做深入探讨即提出结论”,加上“有人将翟先生的结论引经据典,造成了我国马铃薯引种史上不应有的错误,这一问题是应该澄清的”。曹玲(2003, 56) [25] 对翟说也持审慎态度:由于异物同名状况的存在(土豆既可指马铃薯,也可以指土芋,即黄独),因此仅凭明万历《长安客话》中有“土豆”的记载,“并不能断定早在16世纪中期就有马铃薯传入我国,而且是直接进入华北平原。因此这一观点存疑太多,尚待考证。”

不过赞同翟说的学者也很多。例如郑南(2009, 96) [26] “在食事历史情态下认真研读文献,经过长时间的比较思考”,认同清代乾隆以前直隶京津地区方志所记“土豆”、“地豆”应指马铃薯这一看法。楚雪、王哲、韩业庭(2012) [27] 也认为马铃薯传入中国最晚应在明万历年间,他们认为:因黄独别名土豆、土芋等,故使人易认为北方古方志所记的土豆皆黄独。北方气候不产亚热带的黄独,不可能和马铃薯相混淆。明确此点,就能够相信明清北方文献中的土豆皆非黄独,而确实都是马铃薯。南方农大杨宝霖先生认为《长安客话》中的土豆非马铃薯而是黄独,乃考证之疏。

首先让我们来看看今天所说的黄独是什么。黄独的拉丁学名为 Dioscorea bulbifera L.,多年生草本野生藤蔓植物,块茎卵圆形或梨形,外皮紫黑色,密布须根,茎上结卵圆形小球,像山药豆。参看图3。

黄独为有毒植物,对肝肾组织有一定的损害,虽可入药,但服用过量或长期服用会出现口干、食欲不振、恶心、腹痛等消化道反应,甚至可引起口、舌、喉等处烧灼痛,流涎、呕吐、腹泻、腹痛、瞳孔缩小,严重者出现昏迷、呼吸困难或心脏麻痹直至死亡(参看梁洲伟,崔丽霞2001 [28])。笔者的家乡在闽西连城新泉,住宅的房前屋后都长着很多黄独,本地话叫做“薯牯卵” 。“薯牯卵”既指这种野生植物,也指这种野生植物的块茎或藤上所结的小卵(实即珠芽)。同时,山药(本地话叫做“薯”

。“薯牯卵”既指这种野生植物,也指这种野生植物的块茎或藤上所结的小卵(实即珠芽)。同时,山药(本地话叫做“薯” )蔓儿上所结的珠芽(俗称山药豆)也叫“薯牯卵”。不管是黄独的珠芽还是块茎,若非好奇或赶上饥馑年代,当地人一般是不吃的,因为味苦不好吃。

)蔓儿上所结的珠芽(俗称山药豆)也叫“薯牯卵”。不管是黄独的珠芽还是块茎,若非好奇或赶上饥馑年代,当地人一般是不吃的,因为味苦不好吃。

前文已提到,陶弘景把赭魁描述为“状如小芋子,肉白皮黄”,苏静指出实乃土卵,梁汉人叫做“黄独”。“肉白皮黄”、梁汉人“蒸食之”,可见此黄独绝非外皮紫黑色而且有毒的黄独。是黄独亦有不

Figure 3. Dioscorea bulbifera L. (from the Internet)

图3. 黄独(据网络图片编辑而成,恕不一一注明来源)

同之所指也。元胡古愚(约元文宗至顺[1330~1333]前后在世)《树艺篇》蔬部卷五“黄独”条(据明纯白斋钞本)引《镇江府志》:“黄独出茅山,茎蔓花实绝类山药,叶大而稍圆,根如芋而有须,味微苦。”这里所说的黄独大概就是今天所说的黄独(茎蔓花实绝类山药)。异实而同名,古人往往又缺少科学可靠的区分手段,遂至鱼鲁亥豕,人云亦云,生出了许多谜团,难怪会让外国人感到困惑(参看前引 Stuart 1911 [12] 文)。有些地方志甚至把马铃薯也称为“黄独”,例如同治十一年(1872)《新化县志》(关培钧修、刘洪泽纂)卷第九食货:“黄独俗呼洋芋”。可见名实问题的重要性是再怎么强调都不为过的。

徐渭的《土豆》诗不仅注明“绝似吴中落花生及香芋,亦似芋,而此差松甘”,而且全诗实际上也是对土豆的一种文学刻画。这种具有“榛实软不及,菰根旨定雌”特点的植物同样不可能是味苦有毒、主要做药材用的黄独。

我们认为,杨宝霖(1991) [23] 和谷茂、信乃诠(1999) [24] 等指出《长安客话》所说的土豆不是马铃薯是可取的,但把它视为今天所说的黄独恐怕根据不足。而楚雪、王哲、韩业庭(2012) [27] 指出杨宝霖把《长安客话》中的土豆视为黄独乃考证之疏无疑也是可取的,可是他们断言明清北方文献中的土豆确实是马铃薯也不可信。问题出在论辩双方的“二择一”逻辑,即《长安客话》中的土豆或者是今天所说的马铃薯,或者是今天所说的黄独。而实际上还完全存在第三种可能,即《长安客话》中的土豆既非今天所说的马铃薯,也非今天所说的黄独,而是第三种植物。丁晓蕾(2005) [29] 已指出香芋、黄独、土芋和马铃薯都具有某些共同点,“史料的描述与以上几种容易混淆的植物的生物学特性都相符合,因此把香芋、黄独、土芋理解为今天的马铃薯,并就此推断出马铃薯的传入中国大陆的时间在明末还须进一步考证。”丁文对马铃薯传入中国的时间持谨慎态度是可取的,不过并没有讲清楚香芋、黄独、土芋之间的关系,但引入黄独、马铃薯之外的植物显然是一个进步。

实际上徐渭时代的“土豆”恐怕还真的是既非马铃薯,又非黄独。那么当时的“土豆”指的是什么呢?我们认为袁鑫、张水利、詹敏(2010) [30] 已经很好地解决了这个问题。该文通过古今文献考证和植物学方法,确定《本草拾遗》所载土芋的原植物为今豆科植物土圞儿(Apios fortunei Maxim.),土芋是其块根,并建议将土圞儿物种的始载年代上溯至梁代(即Stuart 1911 [12] 确定的中国认识和食用马铃薯的最早时间)。服部雪斋于明治七年(1874)彩绘的淀粉一览上 [31] 中既有马铃薯,也有土圞儿和黄独,对比如图4。

请注意土圞儿是豆科植物,其蔓、叶跟菜豆(Phaseolus vulgaris L.)非常相似。图5左为秦位强先生2013/4/12 17:33:41 拍摄于湖南省张家界市永定区吉首大学张家界校区校园的土圞儿实物(据中国植物图像库PPBC id:1433239)。请注意其块根跟小马铃薯非常像。图5右引自东京博物学研究会(1909) [32] 第628

Figure 4. Solanum tuberosum L., Apios fortunei Maxim. and Dioscorea bulbifera L.

图4. 马铃薯、土圞儿和黄独

Figure 5. Apios fortunei Maxim. lived in Western Hunan and

图5. 湘西土圞儿和日本土圞儿

图。对比图5和图4,我们很容易把土圞儿跟马铃薯和黄独区分开。

袁鑫、张水利、詹敏(2010) [30] 是非常专业的论述,不过本文还想进一步指出:本草类著作中的“土芋”、“土卵”、“黄独”应为野生的土圞儿,而至晚在元代,中国已经开始人工栽培土圞儿,而且有“香芋”和“落花生”两个不同品种。元胡古愚(约1278~1355)《树艺篇》蔬部卷五(据明纯白斋钞本)“香芋落花生附”(未全引,顺序本文亦有所调整):

香芋:出嘉定南翔,色微黄,香味可食。别一種引蔓生花,花落即生,名落花生。雖类香芋而味不及。——《姑苏志》[引按:“香味可食”明正德《姑苏志》作“味香可食”。]

香芋:皮黄肉白,甘美可食,茎叶如匾豆而细。别一种引蔓开花,花落即生,名落花生,类芋而味不及。——《松江府志》

落花生:藤蔓茎叶似匾豆,开花落地,一花就地结一果,大如桃,深秋取食之,味甘美异常,人所珍贵。——《食物本草》

今按:香芋、落花生皆芋类而各自为种,香芋形圆而落花生形长,香芋味甘而落花生味苦,香芋肉粗而落花生肉细,香芋蔓高而落花生蔓短,此其别也。落花生在冰后收,有甘者其肉细腻可口,当居香芋之上。比山药种之宜早,二月初即宜治畦分种,三月中扦竹引蔓。地肥则子大。亦有不必种而自出者。吴下乡俗皆珍重之,以相馈遗,或和肉,或点茶,或供酒,而嘉定之南翔诸处号为土产云。——《允斋》

上引文字足以说明香芋、落花生均为茎叶似菜豆的一种蔓生的栽培植物,两者只是品种不同,产于嘉定一带。元贾铭(约1268~1368)《饮食须知》卷四果类(据清学海类编本)亦提到“落花生”和“香芋”:

落花生:味甘微苦,性平。形如香芋。小儿多食,滞气难消。近出一种落花生,诡名长生果,味辛苦甘,性冷,形似豆荚,子如莲肉,同生黄瓜及鸭蛋食,往往杀人。多食令精寒阳痿。

香芋:味甘淡,性平。多食泥膈滞气。小儿及产妇尤宜少食。

至于徐渭所说的“绝似吴中落花生及香芋”的“土豆”,我们认为这是北京地区给土圞儿取的新名。光绪《顺天府志》(周家楣修、张之洞纂,光绪十五年[1889]重印本)五十“食货志二·物产·蔬属”引昌平宋志:“土芋一名土豆,圆如卵,可蒸食。”昌平宋志大概是最早记载指土圞儿的“土豆”的文献。明徐光启《农政全书》卷二十七树艺(据崇祯平露堂本)“附香芋”条:

(香芋)形如土豆,味甘美。土芋一名土豆,一名黄独,蔓生,叶如豆,根圆如鸡卵,肉白皮黄,可灰汁煮食,亦可蒸食。又煮芋汁洗腻衣,洁白如玉。

清汪灏《御定佩文斋广群芳谱》卷第十六蔬谱“芋”条(据清康熙刻本)下的附录有:

附录香芋:原香芋。形如土豆而味甘美,煮熟可下茶。增《种芋法》:香芋皮黄肉白,茎叶如扁豆而细。又有引蔓开花,花落即生,名之曰落花生。皆嘉定有之。

附录土芋:原《本草》土芋。一名土豆,一名土卵,一名黄独。蔓生,叶如豆,根圆如卵,肉白皮黄,可灰汁煮食,亦可蒸食。解诸药毒。生研水服,吐出恶物。

清鄂尔泰《授时通考》卷六十农余“芋”条(据武英殿聚珍版丛书本)亦附“香芋”、“土芋”,内容大体同《御定佩文斋广群芳谱》,不赘引。从以上三书不难看出土豆跟香芋、落花生的同类关系(特别是“蔓生,叶如豆”、“肉白皮黄”)。

北京地区的“土豆”可能是野生的土圞儿。康熙《宛平县志》卷之三物产“蔬类”(据中国地方志集成·北京府县志辑)所列如下:

葱、蒜、芥、芹、苋、瓠、葫芦、茼蒿、韭、莴苣、莙达、白花、荇菜、蔓菁似菜而根苦、芫荽、山药、茴香、甘露、苦蕒、黄花、波菜即赤根菜、白菜、萝卜有红白水旱之分、苏汁可作油、瓜有东西南北王菜丝甜地香稍之分、茄有乌白水旱二种、蕨、蘑菇、土豆、黄芽、龙须、薤。

其中最后的六种(即“蕨”以下)大概都是山野菜。因此“土豆”当为北京地区的山珍之一。明吕毖《明宮史》卷四“饮食好尚·正月”:

十五日曰上元,亦曰元宵。内臣宫眷皆穿灯景补子蟒衣。灯市至十六日更盛,天下繁华咸萃于此。勋戚内眷登楼玩看,了不畏人。斯时所尚珍味,则冬笋、银鱼、鸽蛋、麻辣活鬼,塞外之黄鼠、半翅、鹖鸡……辽东之松子,蓟北之黄花、金针,都中之山药、土豆,南都之苔菜、糟笋……

根据任勃(2003, 35) [33] ,土圞儿(Apios fortunei Maxim.)分布于日本和我国的甘肃、陕西南部、四川、贵州、广东、广西、江西、湖南、湖北、河南、安徽、浙江、福建、台湾。通常生于海拔300~1500 m的杂木林、林缘或山坡灌丛中。而《明宫史》和康熙《宛平县志》则告诉我们,历史上土圞儿的地理分布要比今天更为靠北,北京也在分布区之内。北京后来之所以被排除出分布区,可能跟气候、环境的变迁以及过度采挖都有关系。

《树艺篇》未刊刻行世,当为胡古愚在至正五年(1345)告老归田后所写(不晚于1355)。而《饮食须知》按清嵇璜《续文献通考》卷一百八十一经籍考(据四库全书本)“贾铭《饮食须知》八卷”条:

铭海宁人,自号“华山老人”。元时尝官万户,入明已百岁。太祖召见,问其平日颐养之法,对曰:“要在慎饮食。”因以此书进,赐宴礼部而还。

不排除贾铭是仿效老子留书,专为这次召见撰写了《饮食须知》。如果太祖是在洪武元年(1368)召见贾铭,则《饮食须知》的成书比《树艺篇》晚十余年。因此可以确定至晚在14世纪上半叶中国已经在嘉定一带人工栽种土圞儿了,而且有“香芋”和“落花生”两个品种。至于《饮食须知》“落花生”条提到的“近出者”实为今天所说的花生(形似豆荚,子如莲肉),说明中国种植花生的时间也只比土圞儿略晚,大约在14世纪中叶。

崇祯十三年(1640)《历城县志》(叶承宗纂)卷五“方产·蔬”已把“香芋”列为“习用蔬菜”。雍正《平阳府志》(章廷珪修、范安治纂,乾隆元年[1736]刻本)卷之三十“物产·蔬属”:“香芋襄陵出”。平阳府辖境包括今临汾、运城两地级市及吕梁市石楼县、晋中市灵石县。乾隆四年(1739)《天津府志》(程凤文等修、吴廷华等纂)卷之五“物产·蔬属”:“芋又一种小者,名‘香芋’,俗名‘土豆’”。乾隆三十一年(1766)《鸡泽县志》(王锦林纂修,钞本)卷之八“物产·蔬之类”:“……红薯、香芋……”。这些记载似可说明,栽培的土圞儿最晚在十七八世纪已在山东、山西、天津、河北的一些地方种植。北京方志未见“香芋”的记载,或许说明栽培的土圞儿并未传播到北京地区。

从以上的讨论可知,上世纪80年代后出现的马铃薯“万历说”(例如翟乾祥1980 [16] ),本质上是Stuart (1911) [12] “梁朝说”的一种翻版,都是把豆科植物土圞儿当成了马铃薯。假如徐渭诗所说的“土豆”真是马铃薯,那么中国认识和食用马铃薯的时间就跟Stuart (1911) [12] 所说的一样,可以上推到梁朝,其荒谬性是显而易见的,无需多论。

北京地区的土圞儿是何时消失的,目前还不清楚,但光绪《顺天府志》(周家楣修、张之洞纂,光绪十五年[1889]重印本)显然已经把“土豆”和“芋”混为一物了。该志五十“食货志二·物产·蔬属”:

芋 昌平宋志:“土芋一名土豆,圆如卵,可蒸食。”按:有水旱二种,水芋为胜。京师西直门外海淀产此。能充饥,可餹、可盐、可酱、可蔬。《宁河关志》云:“芋能备荒,性易活,水边陇畔皆宜。此地不经见,然秦蜀皆有,未有不宜于此者。故纪之以待老圃之利。”

其中所引昌平宋志的“土芋”当为土圞儿。而按语以下,显然是在说芋头。光绪六年(1880)《宁河县志》(丁符九修、谈松林纂)卷之十五“物产·瓜之属”(“薯”也列在瓜之属):

芋叶似荷而长,不圆。根白可食,亦有紫者。一名“蹲鸱”。《史记·货殖传》:“汶山之下,沃野下有蹲鸱,至死不饥。”言能备荒也。南方当岁不熟,贫者亦取以代粮。且性易活,水边陇畔俱宜。此地不经见,然秦蜀俱有,未有不宜于此者。故并纪之,以待老圃之利。

大芋因状如蹲伏的鸱,故有“蹲鸱”的别名。“叶似荷而长,不圆”、“有水旱二种”,正是芋头的特征。可见到了光绪时代,《顺天府志》的编者们已经不清楚“土芋”、“土豆”为何物了,遂至把芋头和“土芋”混为了一谈。

2.2. 关于1650年台湾的Potato

1650年台湾已种植马铃薯,这是学术界普遍接受的说法。Goodrich(1938) [34] 首提此说,Laufer (1938, 70) [4] 则有更详细的说明:

The potato is not mentioned by any early European writer on the botany of

万国鼎(1961, 43) [35] 、中国历史博物馆中外关系资料组(1979, 202) [36] 都提到“有人在1650年在台湾看见马铃薯”,何炳棣(1978) [37] 也说:“最早提到马铃薯传入中国的是荷兰人Henry Struys,他曾于1650年访问过荷兰占领下的台湾。他已注意到荷兰人引进的马铃薯已经在台湾种植。”何炳棣(1978) [37] 后又转载于《世界农业》(1979年第四辑34~41、第五辑 21~31,第六辑25~31)、《历史论丛》(1985年第5辑175~223)、《李埏教授九十华诞纪念文集》(云南大学中国经济史研究所、云南大学历史系编,昆明:云南大学出版社2003, 317~341),在学术界有广泛的影响。其后的学者或引Laufer(1938) [4] ,或引何炳棣(1978) [37] ,对台湾1650年已种植马铃薯一事深信不疑。例如杨宝霖(1988/1993) [38] ,佟屏亚、赵国磐(1991, 36) [13] ,李长年、曹幸穂(1991, 400) [39] ,董玉琛、郑殿升(2006, 521) [40] ,白寿彝(2007, 535) [41] 。这个单子还可以列得很长很长。然而遗憾的是,这并非事实。谷茂等(1999) [42] 认为台湾和闽粤沿海各省不是马铃薯的最早传入地,对荷兰人史初一1650年在台湾见过马铃薯一事持怀疑态度:

且不言该史料的严肃性,就其提到的时间而言就足以自我否定。了解马铃薯在欧洲的传播史的人都知道,马铃薯在1570年引入西班牙后长期不为西人认识,且历经百余年始实现安第斯亚种向普通栽培种的进化。之后,才有了在北欧广泛种植的可能性。1650年时,地处北欧的荷兰是否有了马铃薯普通栽培种尚无从证实,更谈不上由荷兰传入我国台湾了。

谷茂等(1999) [42] 又引三条资料说明台湾和闽粤沿海各省是中国马铃薯栽培最晚的区域之一。谷茂等(1999) [42] 怀疑史初一1650年在台湾见过马铃薯有一定的道理,可惜论证尚不够。至于把闽粤沿海各省都列入中国马铃薯栽培最晚的区域,可能会有些问题。因为按照Davis(1857, 332) [43] 的记录,澳门在1807年前后就已经开始种植马铃薯,而 Morrison(1822, VI 330) [44] 已经记录了指马铃薯的“荷兰薯”,这个叫法至今还见于广东省的部分方言。民国二十四年(1935)《广东通志》(邹鲁修、温廷敬纂,稿本)物产二:

丙荷兰薯 即书籍所载之马铃薯也。或曰“爪哇薯”,而广东名曰“荷兰薯”。由南洋爪哇地方荷兰人传种。至何时输入,已不可靠(考)矣以上采访。

马铃薯在日本也有“荷兰薯”和“爪哇薯”之名。因此马铃薯的传播当跟总部位于印尼雅加达的荷兰东印度公司(组建于1602年)的商船活动有关。不过这一点不一定能理解为马铃薯先传播到东南亚,然后再从东南亚传到广东(澳门)或日本(长崎)。例如佟屏亚(1988) [45] 说:

大约在公元16世纪初期,马铃薯最早从南洋一带进入中国。开始在台湾、福建、广东沿海诸省种植,以后传入北方地区。

这种说法恐不可信。东南亚天气炎热,并不适合种马铃薯。Carey and Hart(1843, 6) [46] 曾于1841年8月23日在槟城港的“基德”号(Kyd)上做过以下记录:

Potatoes will not grow in

2.2.1. 史初一并未描写 potato 的性状

按 Campbell (1903, 254) [47] ,史初一(John Struys) 1650年造访台湾后所写的报告有如下记述(所指不详者中译照录原文):

很明显,史初一的报告只是简略地提到了台湾有potato这种东西,并没有对它的性状进行描写,因此 potato 的所指为何很难遽下定论,这里暂且先译成所指模糊的“薯”。

2.2.2.1650年的台湾不可能种马铃薯

马铃薯是喜欢冷凉气候的作物,既怕霜冻,又怕高温。13℃~18℃是其幼芽生长的理想温度。21℃是其茎叶生长的理想温度。16℃~18℃是其块茎发育的适宜温度,最高不超过21℃。在这样的温度下,养分积累迅速,块茎膨大快,薯皮光滑,食味好。温度超过25℃时,块茎生长缓慢,地温超过30℃时,地上部生长受阻,光合作用减弱,块茎停止膨大,薯皮老化粗糙,淀粉含量低,食味差,块茎不耐贮藏(康勇2006, 16 [48])。此外,种植马铃薯所面临的一个普遍性问题即退化问题。所谓马铃薯退化(potato degeneration)是指在其种植世代中,出现植株矮化,茎秆纤弱、皱缩或花叶、叶片卷曲,叶片变小上竖,薯块变形瘦小,薯皮龟裂等症状;且世代传递,导致产量逐年降低,质量变劣,最后失去种植和利用价值。马铃薯退化大致可分为病毒型和生理型两大类。病毒型退化在山区和平原都存在,但平原比山区发展快。生理型退化随海拔和纬度的下降而逐渐加重(王启斌2009 [49])。高温会降低马铃薯的生活力,促进病毒的发展,加速马铃薯的退化过程(康勇2006, 16 [48])。

按Campbell (1903, 254) [45] 所引,史初一对台湾的地理位置已经做了非常准确的描述:

The

显而易见,台湾的地理环境并不适合种植当时欧洲引进的短日照品种(short-day varieties)。FAO(2008, 16) [10] 在 Long summer days (漫漫长夏)的标题下提到:

The widespread adoption of the potato as a food crop in the northern hemisphere was delayed not only by entrenched eating habits, but by the challenge of adapting a plant grown for millennia in the

可见,在1650年那个时代,即使真有欧洲人把马铃薯带到了台湾,当地的农民也绝不会选择这种作物。因为产量低、块茎小、味道差,而且退化现象严重。此外,我们还要注意史初一到访台湾的时间。史初一1650年4月12 号在荷兰离港,5月10号到达台湾,7月15号离开台湾前往日本(Campbell1903, 253, 254, 257 [45])。在这样的季节里,我们很难相信史初一能有机会在台湾见到马铃薯。

2.2.3. 英语 potato 的所指

Formosa Under the Dutch(荷据时代的台湾,即Campbell 1903 [45] )由甘为霖根据大量的荷兰史料编译而成,即原始史料是经过英译后呈现给读者的。史初一访台报告本身的严肃性应无可置疑,问题出在英语的potato一词实际上是二指的。

韦氏大词典对potato的解释如下(http://www.merriam-webster.com/dictionary/potato,本文酌加中译):

1: sweet potato [番薯]

在线词源词典(Online Etymology Dictionary)对 potato(n.)的解释如下(略去无关部分):

1560s, from Spanish patata, from a Carib language of Haiti batata “sweet potato.” Sweet potatoes were first to be introduced to Europe; in cultivation in

The name later (1590s) was extended to the common white potato, from

各种涉及英语potato词源的书籍详略及具体的叙述方式或有不同,但意思大同小异。例如Klein(1965) [50] 、Schwarz (1993) [51] 、Partridge (2006) [52] 、Manse(2015) [53] 。英语potato的词义发展过程可以概括为三个阶段:①仅指番薯(16 世纪 60~90年代)。不过按照Laufer(1938, 103) [4] 的说法,这个阶段要持续更长的时间:potato, early modern English also potatoe, pottatoe, potatus, potades; also botatas. Down to the middle of the seventeenth century, this word in general relates to the sweet potato. (potato,早期现代英语也作 potatoe, pottatoe, potatus, potades以及botatas。直到17世纪中叶,这个词一般只指番薯。)②可指番薯和马铃薯,多指番薯(16世纪90年代~18世纪)。③指番薯和马铃薯,多指马铃薯(19世纪至今)。即自16世纪90年代后,potato就是一词二指的,需要区分时番薯叫做 sweet potato或Spanish potato,马铃薯叫做 white potato或Irish potato。不加限定的potato在第二阶段以指番薯为主,在第三阶段以指马铃薯为主。第三阶段的起始时间本文暂且假定不早于19世纪,基本依据是马铃薯传到欧洲后在人类的偏见下苟活了两个世纪(the tuber outlasted two centuries of prejudice,参看Zuckerman1998, xii, 3-15 [54])。等到马铃薯的重要性超过番薯以后,不加限定的 potato 就多指马铃薯而非番薯了。

可见确定英语potato一词的所指需要考虑多方面的因素。其中最重要的一点是不能离开文献的写作时间。例如英国1681年出版的一本食谱在示范菜单中设计了一套非常特别的“夏日盛宴”(summer feast),总共有14道菜,但仅有两道蔬食,其中一道为含有牛骨髓的potato pie(薯派)。这道菜的食材是番薯还是马铃薯?Zuckerman (1998, 48) [54] 认为“极可能是番薯”(most probably sweet potato)。因为当时的英国人对土豆配肉主餐的热情尚未耳闻,人们对马铃薯这种块茎既不熟悉,也不想吃(The English passion for a meat-and-potatoes dinner was yet unheard of, because the tuber was neither familiar nor desirable)。此外,还要考虑复古用法、上下文省略以及个人用词习惯等问题。例如一位作者如果已在上文中提到sweet potato,那么下文中的“番薯地”、“番薯粉”往往就会说成 potato patch/field, potato flour.

2.2.4. 史初一所见实为番薯

连横《台湾通史》(1921,本文据广西人民出版社2005年重排本353页)卷二十七“农业志·薯之属”说:“马铃薯,种出西洋,近始传入,蒸食甚佳。”根据黄登忠等(1996,434~435) [55] ,台湾是日殖时期才开始引种马铃薯的,最早的生产统计资料为民国十七年(1928),当时种植了53公顷(525亩)。日殖前台湾尚未种植马铃薯几乎是研究台湾史学者的普遍看法。例如Mackay(1895) [56] 、Davidson(1903) [57] 、Goddard (1966) [58] 、Chiu Hsin-hui (2008) [59] 都只提到台湾有sweet potato,而没有说台湾已经种植 white potato (Irish potato).

Candolle (1885, 53) [3] 已指出16 世纪的航海家用同样的名称来指称番薯和马铃薯这两个非常不同的物种,Clusius(1601, lxxix-lxxxi) [8] 是较早提到番薯的人之一,他搜集到的称呼有batata,camotes,amotes,ajes。英语的potato即源自batata。荷兰语里的bataat和英语的potato一样,都是泰诺语的 batata 借入欧洲各语言后的变异(还有patata, pattattesen, piltata等其他变异形式)。可以推想史初一访台报告中的原文大概是bataat一类的形式,所以甘为霖译成英语的 potato。翻译本身没有问题,但由于potato具有一词二指的问题,容易造成读者的误会。马铃薯荷兰语叫aardappel,这个说法很早就传到了亚洲。例如1825~1826年间日本兰学家大槻玄泽撰写《兰畹摘芳》“瓜加太刺芋”条时所列的马铃薯别名中即有アゝルダッブル(据月川雅夫1988) [60] ,转写为罗马字母即ārudabburu,显然是荷兰语aardappel的音译。高野长英《二物考》(据天宝七年[1836]太观堂藏板)里的アッブラ(abbura)仍然还是aardappel的音译,只是进行了一定程度的压缩。

中村孝志(1954) [61] 、李雄挥(2003,374) [62] 分别把史初一所提到的potatoes译为“甘藷”和“蕃薯”,而没有译成马铃薯。把史初一1650年在台湾见到的potato理解为番薯可以得到中外文献的支持;反之,如果理解为马铃薯,要找到支持的文献就非常非常困难。明陈第(1541~1617)《东番记》(据台湾文献丛刊第五六种,标点有调整)曰:

谷有大、小豆,有胡麻。又有薏仁,食之已瘴疠。无麦。蔬有葱、有姜、有番薯、有蹲鸱,无他菜。果有椰、有毛柿、有佛手柑、有甘蔗。

1603年1月,明朝沈有容将军出兵东番(今台湾)剿倭,62岁的陈第同舟前往。倭破后陈第趁机调查当地的风土人情,回大陆后写下了《东番记》,并抄赠沈有容,沈后编入《闽海赠言》卷二。

据Chiu Hsin-hui (2008) [59] ,1645年11月至1646年1月间,商人Cornelis Caesar受托带领443人(包括218名士兵,3名爪哇人,7位 Quinammers,200名汉人)到哆啰满(Taraboan,今新北市贡寮区)寻找金矿。下面这件事值得注意:

On 23 December 1645, Caesar met many inhabitants of Taraboan, including one village elder, Tarrinouw, armed with bows and arrows, assegais, and shields. He asked them to bring some pigs, sweet potatoes, and yams in exchange for either cangans or beads. [12月23日,Caesar 在哆啰满碰到许多本地人,包括村里的一位长者 Tarrinouw,他身背弓箭,手持长矛盾牌。Caesar 请求他们带一些猪、番薯、芋头来换糖果和串珠。]

The veil over this famous gold country was lifted the next day. Tarrinouw and his companions again visited the troops with one pig and a large quantity of sweet potatoes, dried yams, some beans, millet, and about fifty hens. They were rewarded with cangans, strings of beads, and tobacco. [第二天,笼罩在这个著名金矿村上的晨雾才刚刚退去,Tarrinouw就带着村民再次拜见开矿部队,给他们带了一头猪和很多番薯、干芋头,此外还有一些豆类、小米和50只母鸡,部队则回赠他们糖果、串珠和烟草。]

1603年的“番薯”、“蹲鸱”(大芋头,其状如蹲伏的鸱故名)跟1645年的sweet potatoes,dried yams 完全对应,也跟史初一1650年在台湾看到potato呼应。我们的结论是:1650年台湾已种植马铃薯一事恐为乌有,史初一所见其实是番薯。依照同样的逻辑,Cunningham1700年或1701的信中提到的浙江定海的potato(见本节前引Laufer 1938 [4] 文)大概也是番薯,不是马铃薯。事实上,直到19世纪中,Morrison(1844, 21) [63] 在介绍韭山列岛(位于舟山群岛南端)时仍然只提到番薯:

They have goats, pigs, and fowls. The sweet potato is cultivated upon most of the islands, and forms during the winter their principal article of food. [他们养了山羊、猪和各种家禽。多数岛上都种了番薯,这是他们冬季的主要食物。]

而同样的,Williams(1856, 69) [64] 在介绍台湾澎湖(Panghú 彭湖)时所引的Collinson船长的备忘录也只提到番薯(Collinson船长19世纪上半叶曾负责在中国沿海探测航道、设立航标):

In some spots, sheltered by walls, the sweet potato is raised and a few vegetables; but for the latter and for fruits the inhabitants depend principally upon

上引材料有两点值得注意:①Morrison (1844, 21) [63] 对韭山列岛的经纬度描述为北纬29˚21'至29˚28',东经122˚10'至122˚16',跟今天所测量的地理坐标相差无几:东经122˚09'至122˚15',北纬29˚22'至29˚28'(据环境保护部南京环境科学研究所2013,155) [65] 。②此时指称番薯的英文词已用sweet potato而非不加限定的 potato(参看前文

稍晚些的介绍台湾岛的书,例如William Campbell (1889) [66] 、George Leslie Mackay (1895) [56] 、William Alexander Pickering (1898) [67] ,都提到台湾种植的sweet potato,但是没有提到台湾已种马铃薯(Irish potato)。值得注意的是Mackay(1895, 65) [56] 在介绍台湾的靛蓝属植物时,提到有小叶、大叶两种,其中大叶种就像Irish potato(马铃薯),而在介绍台湾的块根植物(bulbous plants)时却有sweet potato而没有Irish potato,而且还强调要把 sweet potato跟ordinary potato分清楚,后者属于Solanum tuberosum (即马铃薯)。可见台湾当时尚未种植马铃薯是比较清楚的。

2.2.5. 因一词二指造成的错译

上文已指出,英语的potato是二指的,翻译时如果不注意这一点就容易造成错误。莎士比亚(1564~1616)写于1598年的剧作《温莎的风流娘儿们》(The Merry Wives of Windsor, 本文据伦敦W. Heinemann1910出版的Hugh Thomson插图本,格式稍有调整)第五幕第五场用到了potato一词(中译据人民文学出版社1994年出版的《莎士比亚全集》一272,朱生豪译,方平校):

MRS. FORD Sir John! art thou there, my deer? my male deer? [福德大娘:爵爷,你在这儿吗,我的公鹿?我的亲爱的公鹿?]

FALSTAFF My doe with the black scut! Let the sky rain potatoes; let it thunder to the tune of Green Sleeves, hail kissing-comfits, and snow eringoes; let there come a tempest of provocation, I will shelter me here. [福斯塔夫:我的黑尾巴的母鹿!让天上落下马铃薯般大的雨点来吧,让它配着淫曲儿的调子响起雷来吧,让糖梅子、春情草像冰雹雪花般落下来吧,只要让我躲在你的怀里,什么泼辣的大风大雨我都不怕。]

朱生豪(1912~1944)是著名翻译家,不过把Let the sky rain potatoes译为“让天上落下马铃薯般大的雨点来吧”恐失莎翁原意。句中的potato一词Zuckerman (1998, 9) [54] 、Smith (2011, 22~23) [68] 都认为是指番薯。当时的欧洲贵族认为番薯具有增进性欲的功能。例如William Harrison 在《英格兰记述》(Description of England, 1577)一书中宣称potato 是“催情的块茎”(venerous roots),即“春药”(aphrodisiac);Thomas Dawson 的《巧媳妇们》(The Good Huswives Iewell, 1587)含有一道 potatum菜谱,他向读者保证这道菜能“增强男人或女人的激情”(参看Smith 2011, 22~23 [68])。莎士比亚的创作可谓传神地反映了当时的这种时尚。所以Let the sky rain potatoes的意思就是“让天上落下[催情的]番薯来吧”,跟后边的几句话是密切呼应、浑然一体的。可见确定potato的所指一定不能离开文献的写作时间和时代背景。

2.3. 康熙《松溪县志》记载的“马铃薯”和汉语“马铃薯”一词的来源

2.3.1. 康熙《松溪县志》记载的“马铃薯”

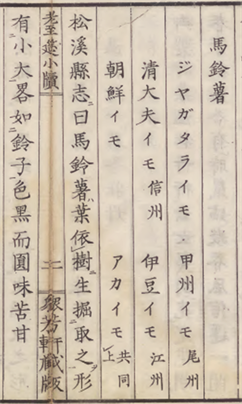

就目前所知,汉语“马铃薯”一词首见于《松溪县志》。根据郭天沅等(1987) [69] ,《松溪县志》今存嘉靖志和康熙志两种。前者刊于明嘉靖十六年(1537),系黄金所修,原本凡十四卷,今仅存一至九卷,藏宁波天一阁;后者刊于清康熙三十九年(1700),系潘拱辰综合几种前志所修,今藏北京图书馆。民国十七年(1928),邑人施树模以家藏康熙旧志为据,略作订补,以活字重印行世。“马铃薯”见于康熙志。

丁颖(1929) [70] 在讨论马铃薯(potato)时说:“马铃薯在《闽书》、《广东新语》等均不载,即地方志乘亦少纪之者。唯福建《松溪县志》云:‘马铃薯掘取,形有大小,略如铃子’。”Goodrich (1938) [34] 也说:

During this half century a few more importations from the

Laufer(1938, 71) [4] 接受了Goodrich的说法:

* [The earliest Chinese reference to the potato so far discovered appears in the Gazetteer of Sung-ch’i hsien 松溪縣志 (Fukien) in an edition of 1700. 2 The description there given of ma ling shu is as follows (ch. 6, p.

Laufer(1938) [4] 正文里的注释性文字用* []表示,因为这里只引与本文有关的部分,所以缺了反方括号“]”。上引文字有一条脚注(即脚注2):

2 * [This information is kindly supplied by Dr. L. C. Goodrich of

把《松溪县志》里的“马铃薯”跟potato关联起来从此成为学术界的主流做法。例如万国鼎(1961, 43) [35] 断言马铃薯“我国文献中最早的记载见于福建《松溪县志》(1700年),其次为湖北《房县志》(1788年)。”闵宗殿(1991) [71] 也说“马铃薯传入我国的时间大约为十七世纪前期……大陆上的栽培晚于台湾,最初见于康熙《松溪县志》”。不仅如此,一些学者甚至还声称松溪县府曾刊布文告,晓谕民众种植马铃薯。例如佟屏亚、赵国磐(1991, 36~37) [13] 说:

康熙三十九年(1700年)福建《松溪县志》食货部记述:康熙十八年县府曾刊布文告,晓谕民众种植马铃薯。

类似说法亦见于黑龙江省农业科学院马铃薯研究所(1994, 12) [22] 、郑南(2009, 97) [26] 、翁定河(2011,1) [72] 等。有两个问题需要讨论:①《松溪县志》里的“马铃薯”是否指我们今天的马铃薯?②松溪县府是否早在康熙十八年(1679)就曾刊布文告,晓谕民众种植马铃薯?

关于第一个问题,翟乾祥(2001) [18] 认为:

“叶依树生”说明缠绕藤本,“色黑而圆,味甘苦”,因为这种暗黑色球形块茎,稍有苦味,就因为古代黄独(Dioscorea bulbifera L.)还有马铃薯的俗称,有时还有土芋、土卵、土豆的别名,致使异物同名很难区分。至今还有不少人认为《松溪县志》载的黄独是现在经常作为蔬菜的马铃薯(Solanum tuberosum L.),因为两种作物的块茎都共有马铃薯的称号……因此,彻底纠正同物异名、同名异物、名实不符的混乱现象,“执实求名”,进一步厘清马铃薯名称的演变过程,绝不是一件“一蹴而就”的事情。

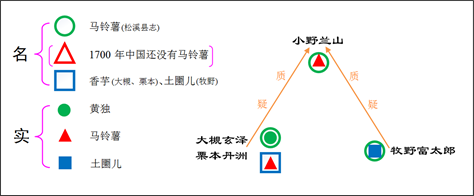

农史学家万国鼎认为马铃薯始见于闽《松溪县志》(1700),而其描述的却是黄独。

本文大体同意这种意见。虽然汉语“马铃薯”一词首见于康熙《松溪县志》,然其所指却并非我们今日所说的马铃薯。理由有二:

1)《松溪县志》对马铃薯的描写(文本见前引Laufer1938或图6)不符合potato的特征。“菜依树生”说明是山上的一种爬蔓儿植物(文本环境亦可证,见2),“色黑而圆”、“味苦甘”均非potato的特性。 [按:“菜依树生”应为“叶依树生”。“叶”(葉)的异体“𦯧”、“𦰧”倘若手书,跟“菜”字的形体很容易混淆,雕版或排版工错看成“菜”字是很自然的。唐李峤杂咏《藤》有“吐叶依松磴,舒苗长石台”句(据四库全书本御定全唐诗卷六十),因此“葉依树生”可谓神来之笔。更何况黄独有毒,岂能当菜。“菜”为“葉”之误还可以用《政和县志》(程鹏里修、魏敬中总纂,道光十三年[1833]刻本)卷之一“物产”来说明:“马铃薯,叶依树,蔓生结实,形有大小,略如铃子,色黑而圆,味苦甘。”]

2) 文本环境说明《松溪县志》所载的马铃薯是一种野生植物。《松溪县志》卷之六“食货志·食物”所记的农作物非常简略,只有“谷”、“姜”、“菠薐”,然后就是“蕈”、“朱菰”、“苎皮菰”、“白角菰”、“蕨”、“马铃薯”、“地黄”、“龙须菜”、“笋”,都是所谓的山珍野菜和药材。此种文本环境下的“马铃薯”很难看作是种植的蔬菜或粮食作物。参看图6。

Figure 6. The “Maling Shu” text environment in Chorography of

图6. 《松溪县志》“马铃薯”的文本环境

按照《松溪县志》所描述的性状,“马铃薯”指黄独的可能性极大。根据前文图3右上,黄独的蔓儿上长着珠芽时就像马铃儿。前文已提到,翟乾祥(2001) [18] 已指出《松溪县志》里的“马铃薯”是黄独,实际上日本学者在200多年前已提出这一看法,详下文

关于第二个问题,即松溪县府刊布文告晓谕民众种植马铃薯一事,提出此说的学者都没有引原文详细介绍,而出处则或言“福建《松溪县志》‘食货部’”(佟屏亚、赵国磐1991 [13] ,黑龙江省农业科学院马铃薯研究所1994 [22] ),或言“福建《松溪县志》‘食用部’”(翁定河2011) [72] ,甚至干脆只笼统地说“福建省《松溪县志》中有一段关于‘马铃薯’的文字记载”(郑南 2009 [26])。笔者查检康熙《松溪县志》(民国翻印版),不仅“食货第六”中绝无此事,全志亦未见记载。此事若真,堪称中国马铃薯历史之重要事件,值得大书特书,希望提出此说的学者们进行必要的举证,以免人错疑。

2.3.2. 汉语“马铃薯”一词的来源

汉语指potato的“马铃薯”借自日语,这几乎是汉语语言学界的共识(详下)。也就是说,汉语的“马铃薯”是个日语借词。

首次用“马铃薯”来指potato的中文文献是黄遵宪(1948~1905)的《日本杂事诗》。1877~1882年黄遵宪出任第一任驻日参赞。《日本杂事诗》于光绪五年(1879)由同文馆首次刊行,收诗154首(卷一173首,卷二81首)。光绪十六年(1890)黄遵宪在伦敦改订《日本杂事诗》,删7首,增53首,其余的诗和注也颇多修改,于光绪二十四年(1898)由长沙富文堂重刊,称为“定本”,卷一79首,卷二121 首,共 200首。初刊本和定本都有多种不同的版本(重排或翻印)。“马铃薯”只见于初刊系列,共1现。诗、注如下(卷一第18首,本文据宣统元年[1909]游艺图书社版):

夕阳红树散鸡豚,荠[荞]麦青青又一村。芽 [茅]屋数家篱犬卧,不知何处有桃源。初来泊平户时,循塍而行,夕阳红处,麦苗正青。过民家,有马铃薯,欲购之,给与值,不受。民风浑朴,如入桃源。又闻长崎妇姑无勃谿声。道有拾遗者,必询所主归之。商人所佣客作人,辄令司管钥,他出归,无失者。盛哉此风!所谓人崇礼让、民不盗淫者耶?闻二三十年前,内地多如此。今东京、横滨、神户民,半狡黠异常矣。

黄遵宪又有《日本国志》行世。书稿于1887年完成,1895年始刊,1898年两度重印。《日本国志》中“马铃薯”一词凡六现。继《日本杂事诗》和《日本国志》后,“马铃薯”有如雨后春笋,在多种文献中纷纷出现,例如:

《时务通考》卷十六农桑特别说明“马铃薯即洋芋也”。《黑龙江志稿》卷十四物产志引《巴彦县志》“土豆一名马铃薯。红黄白三种。邑多白者。类薯蓣,蔓生,根结实如芋而大。立夏种,八月掘食。”说马铃薯是蔓生植物当然是不科学的,但如果用这一点来否定《巴彦县志》里的“土豆”是马铃薯恐怕也不合适,因为并非人人都有清晰的自然科学概念。例如在百度上就能搜到“土豆的藤蔓会结果子么”、“土豆是不是爬蔓类植物”这样的问题。

很明显,黄遵宪是把日语的“馬鈴薯”搬到汉语的第一人。由于《日本杂事诗》和《日本国志》这两部书对当时的中国社会有深远的影响,“马铃薯”一词在汉语里走红就势所难免了。

汉语里的日语借词有不同的类型。高名凯、刘正埮(1958, 88) [73] 把“马铃薯”归为汉语日语借词的第三类,即先由日本人以汉字的配合去‘意译’(或部分的‘音译’)欧美语言的词,再由汉族人民搬进现代汉语里面来,加以改造而成的现代汉语外来词(汉语的词:马铃薯——日语的词:bareisho——日语词的来源:〔<英. potato〕)。周振鹤、游汝杰(1986, 233) [74] 大体沿袭了这种处理(周、游归为第二种,相当于高、刘的第三类),马西尼(1997, 229) [75] 和崔崟、丁文博(2013, 10) [76] 则进一步把“马铃薯”这类日语借词概括为“原语借词”(original loan)。

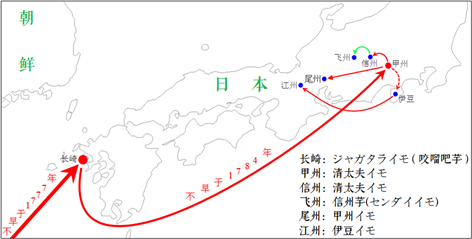

我们认为:汉语的“马铃薯”是回归借词(return graphic loan),而非原语借词。即日语用汉语的“马铃薯”来指 potato,汉语又从日语吸收指potato的“馬鈴薯”。也就是说,“马铃薯”一词源于汉语,又回归汉语。三桥时雄(1990) [77] 对日本马铃薯的历史有一个简略的介绍:

ばれいしょ馬鈴薯じゃがいも(爪哇薯)のこと。慶長三年(一五九八)オランダ船ガジャウのジャカトラJacatra から長崎へ導入したため、ジャカタライモまたはオランダイモとよばれていたのを、小野蘭山が馬の鈴から連想して馬鈴薯と名付けた(文化五年[一八〇八]、『耋筵小牘』[てつえんしょうとく])。[马铃薯即爪哇薯。是庆长三年(1598)从爪哇雅加达来的荷兰船引进到长崎的,因此“雅加达薯”也叫做“荷兰薯”。而小野兰山(1729~1810)联想到马铃儿故又名之曰“马铃薯”,见文化五年(1808)《耋筵小牍》。]

细节各家说法常有差异。例如星川清亲(1978/1981, 105) [78] 认为马铃薯是庆长八年(1601)由荷兰船只从几内亚港口运到日本的(按:庆长八年应为1603,1601应为庆长六年,不知是原文之误还是中译本之误),而山本纪夫(2008, 124) [79] 则推测马铃薯可能是荷兰1602年在雅加达设立东印度公司、建起东洋贸易据点后从荷兰经由雅加达带到日本的长崎的,没有说具体的年份。长崎县《“爪哇芋(馬鈴薯)渡来三百五十年記念事業”趣意書》(1948)是以1598年起算的(据伊藤章治1930/2008, 152 [80])。

按山本纪夫(2008, 125) [79] ,首次提到长崎引进马铃薯这件事的是大槻玄泽(1757~1827)的《兰畹摘芳》:

按ニ和蘭船上咬𠺕吧産ヲ我長崎へ到セル故ニ当時ジャガタライモト土人漫称セルノ通名トナリシナルベシ。[按:因为是咬𠺕吧产并通过荷兰船运达我长崎的缘故,当时本地人称之为咬𠺕吧芋,后成为通称。]

《兰畹摘芳》的撰写时间有三种说法:1792年(例如难波恒雄1993/2001, 330 [81] ;武安隆1993, 253 [82] ;叶渭渠2008, 183 [83] ),1817年(例如赵德宇2001, 305 [84] ),1831年(例如月川雅夫1988 [60] 、山本纪夫2008, 125 [79])。这些不同的时间如无具体说明,很容易让人产生困惑。大槻玄泽1792年撰成《兰畹摘芳》三卷,1817年刊刻行世。1827年大槻离世,留下书稿多部,其中一部为40卷本的《兰畹摘芳》,此书并未刊刻,应为大槻晚年陆陆续续写成的,今存东京国立博物馆。笔者查阅文化十四年(1817)刊刻的《兰畹摘芳》,书中并未记载引进马铃薯的事情。山本纪夫(2008,125) [79] 所引当为大槻的遗著。从引文可知,大槻仅言其事,未断时间。根据白井光太郎(1934,49~54) [85] ,庆长年间日本引进了西瓜(1599)以及烟草、蕃椒、南瓜(1605)等等,但是没有提到马铃薯,而荷兰船“始めて入貢す”的时间是庆长十四年(1609)。关于日本的马铃薯历史,我们认为山本纪夫(2008, 127) [79] 提到的一件事特别值得注意:

安永四年(一七七五)にオランダ船の船医として来日したツンベルグは、長崎の出島に滞在したほか、江戸參府も行ない、植物の採集や風俗習慣などの調査をして、帰国後に旅行記を刊行したが、そのなかで長崎付近のジャガイモについては、「馬鈴薯の栽培も試みられてはいるが成功していない」と記述している。 [安永四年(1775),Sanberugu 作为荷兰船的医生来到日本,除了在长崎的出岛停留,也去了江户参府,期间采集植物标本、调查风俗习惯等,回国后出版了游记。书中提到了长崎一带马铃薯的事。据该书的介绍,“虽然已经尝试了马铃薯的栽培,但是未获成功”。译按:ツンベルグ原作ツンベルク]

Sanberugu即Carl Peter Thunberg (1743~1828),1775~1776年间曾旅日19个月,回到欧洲后出版了《旅日岁月》(Resa til och uti Kejsaredömet Japan åren 1775 och 1776,瑞典文,巴黎1796)。本文把山田珠树(1928,384~385) [86]日译本和 Screech(2005,102) [87] 英译本的有关部分对比如下:

都會及び村落附近の丘陵には甘藷(Convolvulus edulis)が植えてある。その根は柔らかくて、且つ非常に美味で、馬鈴薯(solanum tuberosum)に勝ること數等であり、ことに消化し易いことは比較にならない。この植物の葉は地上に這つてゐる。[市镇村落周围的山上都种着番薯。它的块茎很软,而且非常美味,易于消化,要远远胜过马铃薯。这种植物满地爬蔓儿。]

馬鈴薯の栽培も試みられてはゐるが、成功してゐない。[当地也尝试过栽种马铃薯,但是未获成功。]

On the hills out of the town I observed that near every village large ranges of sloping grounds at the foot of the mountains were planted with batatas roots (Convolvulus edulis), which were mealy and agreeable to the taste. The plants with their stalks and leaves lay close to the ground and had not a single flower on them. They are much more agreeable to the taste and easier of digestion than potatoes (Solanum tuberosum), which they have tried to cultivate here. [在镇子外的山上,我看到周边的村庄在山脚下的斜坡上大面积地种着富含淀粉而且美味的番薯(旋花科块茎植物)。藤叶满地,但是一朵花也没有。他们也尝试过栽种马铃薯,但是认为番薯的味道要好得多,而且也更容易消化。]

很显然,这是日本马铃薯历史的一项重要史实,即1775~1776年Thunberg在日本长崎所看到的一个壮观景象是山脚的坡地上到处都种着旋花科的薯类植物(即番薯),至于马铃薯,当地人也试种过,但是因为口味不好没有得到接受。长崎试种马铃薯一事Thunberg固然有些语焉不详,但主要事实是清楚的:即马铃薯当时还不是长崎地里的农作物。

现在还回到三桥时雄对马铃薯的介绍上来。三桥的表述很容易让人误以为“馬鈴薯”一词是小野兰山的发明创造,实际上这个词是小野从汉语里借用的。为省读者的翻检之劳,本文把《耋筵小牍》(文化五年众芳轩藏版)的“馬鈴薯”条PS如图7。

很明显,小野误以为《松溪县志》的“馬鈴薯”指的是potato,因此把它借到了日语里。请注意其中的“葉依树生”。小野看到的《松溪县志》自然是原刻,目前尚不清楚“葉依树生”是抄的原文还是小野的改动。如果是前一种情况,则“菜”字为民国翻印本之误;如果是后一种情况,则真可谓“所见略同”(参看前文

小野兰山除引《松溪县志》的描写外,自己并没有对马铃薯的性状做描写。按照前文的讨论,《松溪县志》所记载的“馬鈴薯”实为黄独,那么我们如何能确定小野兰山所说的“馬鈴薯”就是potato呢?

可以帮助确定《耋筵小牍》“馬鈴薯”所指的是随后不久的《兰畹摘芳》,即大槻玄泽1827年去世后留下的书稿之一。据月川雅夫(1988) [60] ,大槻遗稿《兰畹摘芳》里有“瓜加太刺芋”条,所列的同义名称有:ジャがタライモ、

Figure 7. On Potatoes in Some Notes for my Eightieth Birthday Party by Lanzan Ono

图7. 小野蘭山《耋筵小牍》“馬鈴薯”条

Figure 8. The picture of Japanese sweet-smelling yams (left)

图8. 日本香芋图(左)

尤其是块茎上的小芽儿那叫一个绝。顺便说一句:笔者没有看过大槻遗稿《兰畹摘芳》,“瓜加太刺芋”月川雅夫(1988) [60] 和山本纪夫(2008, 125) [79] 所引如此,其中的“刺”大概是“剌”字。承日本爱媛大学秋谷裕幸教授相告,“瓜加太剌芋”读ジャがタライモ(jagatala-imo),其中“瓜”字的读音特殊。

确定了《耋筵小牍》“馬鈴薯”的所指,我们现在就可以从《耋筵小牍》引出几个基本结论:

①根据前文的讨论,《松溪县志》里的“馬鈴薯”指的是黄独,而小野所说的“馬鈴薯”指的是 potato,因此他实际上是第一个把《松溪县志》里的“马铃薯”误认为是potato的人,或者说小野为“《松溪县志》是最早记载‘马铃薯’的中文文献”这一知识的始源,传承的路线是:

小野兰山(1808)–丁颖(1929) [70] –万国鼎–Goodrich(1938) [34] –Laufer(1938) [4] ……

丁颖曾在广东高等师范学校博物科学习过一年,后又在日本留学近七年。丁关于《松溪县志》已记载马铃薯的知识应来自日本。万国鼎作为农史专家,不可能没有阅读过丁颖(1929) [70]。Goodrich 曾在万国鼎门下访学,而Laufer自己已说明来自Goodrich(参看前文

②小野因为误会错把《松溪县志》本指黄独的“馬鈴薯”当成了potato,并把这个词借入日语。文政元年(1818)岩崎常正《草木育種》、天宝三年(1832)佐藤信淵《草木六部耕種法》、天宝七年(1836)高野長英《救荒二物考》、安政三年(1856)飯沼慾斉《草木図說》、文久元年(1861)岡田明義《無水岡田開闢法》、慶応元年(1865)大坪二市《農具揃》都出现了“馬鈴薯”一词(参看月川雅夫(1988) [60])。最终这个词跟ジャガイモ(可视为ジャガタライモ的缩略形式)一道成了日语指称马铃薯的最常用的词,而中国首任驻日参赞黄遵宪又把日语的“馬鈴薯”借回到了汉语。因此汉语指potato的“马铃薯”只能看作是来自日语的回归借词,而不能看作是原语借词。

③更为重要的是,《耋筵小牍》可以让我们对日本马铃薯历史产生新的认识。“翁以本草之学著名海内,宏览博物,举世所知。”(见丹波元简《耋筵小牍叙》)。文化戊辰(1808)八月为小野80诞辰,“门生请以今月寿,于是录近来愚得十款及卉说三则,以示诸同志,且拟古希之例云。”(《耋筵小牍》自序)很显然马铃薯是小野新认识的植物,而且这种植物大概引进日本的时间还不太长。如果真像一般所说的,马铃薯是庆长三年(1598)传入日本的,那么一位本草领域的饱学之士居然会把一种已经在本国种了210年之久的植物列入“愚得十款”,岂非咄咄怪事?前边已提到,Thunberg 1775~1776年在长崎看到的是番薯大面积种植的景象,而马铃薯则并非庄稼地里的农作物。这件事跟小野1808“近来愚得十款”中列有马铃薯正好互相呼应,说明马铃薯真正在日本扎根当在18世纪末(不早于1777)至19世纪初(不晚于1808)这个时间段。

④小野兰山在《耋筵小牍》中搜集到的potato的名称有七个。“馬鈴薯”从《松溪县志》而来,其余六个名称,除アカイモ(即赤薯)是性状命名外,都是用来源命名,又可分为两类。一类从地方着眼,即:ジャカタライモ、甲州イモ、伊豆イモ、朝鮮イモ;另一类是是从人名着眼,即:清大夫イモ(“大”字其他著作一般作“太”)。其中ジャカタライモ在嘉永七年(1854)的《長崎奉行文書》里也写作“咬𠺕吧芋”,“清大夫イモ”在嘉永三年(1850)宫本正定的《甲裴の手振》里也写作“清太夫芋”(参看月川雅夫1988 [60])。イモ的罗马字母转写为imo,汉字既可以写“芋”,也可以写“薯”。

“ジャカタラ(咬𠺕吧)”是荷兰语Jacatra的音译,为印尼雅加达(ジャカルタ[印尼语 Jakarta 的音译])的旧称。甲州即日本的甲裴(Kai,今山梨县),伊豆(Izu)即日本的豆州(今静冈县)。江州(即近江 Omi,今滋贺县)的叫法最复杂,“伊豆イモ”、“朝鮮イモ”、“アカイモ”并存。这种纷繁的局面最容易出现在引种之初。

“清太夫イモ”称谓的出现是日本马铃薯历史中的一个重要事件。天明二年至天明八年(1782~1788),日本发生了近代史上最大的饥荒,史称“天明饥馑”。在这种背景下,甲裴(今山梨县)代官开始推广马铃薯救荒(守重保作1983,41~42 [88] ;本文据根津基和等 2015 [89] ):

天明には代官中井清太夫(1784~1794年)が,長崎より耐寒品種であるバレイショを導入し,凶作年に備えた。現在では,本来主食であったサトイモよりバレイショのほうが作付量・収穫量ともに多い。 [天明年间,代官(江户时代幕府直辖地的长官)中井清太夫(1784~1794)从长崎引进耐寒作物马铃薯备作救荒之用。目前无论种植面积还是产量,马铃薯都超过了原本的主粮芋头。]

“太夫”应为职位通称。今山梨县西八代郡三珠町大塚、吹笛川用水堤防附近尚存中井清太夫九敬石祠、頌徳碑(村上直1970 [90])。嘉永三年(1850)宫本正定的《甲裴の手振》有如下记载:

冬向清太夫芋といふ有、郡内筋並御岳邊よりも出るといふ、さつまいもより大味、かしらより香し,中興何の清太夫といふ縣令初て民に敎へ植ゑしめ、夫食の是にせしよりかく名付、在鄕にてはジャガタラ芋といふ、墨を以て敵芋とすといふ。 [冬季的话有清太夫芋这种作物。据说产自郡内(山梨县都留地方)以及御岳周边。跟萨摩芋(番薯)相比,味道上没有什么明显的特征,比起亲芋(芋艿的一种)则要香一些。在江户时代中期施行仁政、姓氏不详的县令清太夫最早教老百姓种植,以作食物的补充,所以取了这个名字。乡下的口语叫做 ジャガタラ芋(jagatala~imo),而书面上则写作“敌芋”。]

甲州代官推广马铃薯救荒无疑对马铃薯在日本的推广起到了重要的作用。这一点仅仅从文献中所记载的马铃薯名称即可知道:“清太夫イモ”(《耋筵小牍》)传到了信州(甲州的西北邻),而甲州及周边的伊豆、信州都成了马铃薯的命名理据,其中“甲州イモ”(《耋筵小牍》)见于尾州(即尾张Owari,今爱知县),“伊豆イモ”(《耋筵小牍》)见于江州,尾州、江州都在甲州西南方向不算太远的地方。“信州芋センダイイモ”见于庆应元年(1865)大坪二市的《农具揃》(本文据小野武夫编《近世地方经济史料》第六卷 477~520,東京近世地方经济史料刊行会1932),作者为飞州(即飛驒 Hida,今岐阜县北部)人,飞州是信州的西邻。即甲州的“清太夫イモ”原样传到了西北邻信州,而到了信州的西邻飞州就成了“信州芋”。如图9所示。箭头只代表传播方向,不一定是实际的传播路线。

日本马铃薯的成功引种不早于1777年,即Thunberg离开日本的下一年。同时也不会晚于中井清太夫任甲裴代官的期限1784~1794,在此期间中井清太夫为应对天明饥荒(1782~1788)从长崎引进马铃薯并加以推广。而根据另一项资料可以把这个时间范围进一步缩小。大槻玄泽1785~1786年曾游学长崎(白井光太郎1934,162 [85] ;月川雅夫1988 [60] ),在此期间曾试吃过马铃薯(月川雅夫1988 [60])。因此日本马铃薯的成功引种应在1777~1786这十年间,地点是长崎,所用的名称大概是ジャがタライモ,即《耋筵小牍》“馬鈴薯”条下排在首位的说法,当时已成为通称。现代日语的ジャがイモ当为ジャがタライモ的省称。

Figure 9. The introduction of potato in

图9. 日本马铃薯的引种及扩散

中井清太夫把马铃薯从长崎引到甲州对这种作物在日本的推广可谓厥功至伟。引种的时间当在1784~1788年间,即中井清太夫开始任甲裴代官的时间和天明饥荒结束的时间。从图9可以看到,甲州是马铃薯的一个扩散中心。细红线表示在《耋筵小牍》(1808)前完成的传播,细绿线表示在《農具揃》(1865)前完成的传播。《耋筵小牍》没有提到伊豆和甲州的马铃薯叫法。甲州是引种地,从《耋筵小牍》记录的信州“清大夫イモ”和《甲裴の手振》(1850)记录的“清太夫芋”可以知道,《耋筵小牍》时代的甲州也必定是叫“清太夫イモ”。而从江州称马铃薯为“伊豆薯”则可以推测在《耋筵小牍》面世前马铃薯已经从甲州传到了伊豆,只是不清楚用什么名称(用虚线加以区分)。

现在我们来看文政十年(1827)佐藤信渊《経済要録》(据明治九年[1876]玉山堂清风阁本)卷四开物中篇诸菜第二的一条记载:

近来渡リタル馬鈴薯。俗ニ「ジャガタライモ」。或ハ「オランダイモ」ト云フ者アリ。葉ハ菊ノ如クニテ大ニ。根ハ黃獨ニ似テ毛ナク。燒テモ煮テモ食フベク。葉モ菜ニ用ベシ。[近来新传入的东西有马铃薯,俗称咬𠺕吧薯或荷兰薯。叶似菊而大,根似黄独而无须。可烤食,亦可煮食。叶亦可当菜。]

“近来渡リ”无论就长崎成功引种马铃薯(1777~1786)而言还是就其后不久甲州代官中井清太夫从长崎引种马铃薯从而在本州出现的推广而言,都是一种恰当的表述。假若长崎早在庆长年间就已成功引种马铃薯,则“近来渡リ”不知从何说起。

本文还想进一步指出:不仅首先把《松溪县志》里的“馬鈴薯”理解为potato的是日本学者(小野兰山1808),而且首先指出《松溪县志》里的“馬鈴薯”不是potato的也是日本学者。此外,首先把potato跟香芋联系起来的也是日本学者。根据白井光太郎(1934, 202) [85] ,早在日本文化十年(1813),即《耋筵小牍》行世的五年后,就有学者对小野的理解提出质疑:

大槻玄澤、小野蘭山考ふる所の、馬鈴薯をジャガタラ芋の漢名と為すの説を疑ひ、之を栗本丹洲翁に質問す。翁亦、其説を疑ひ、花鏡に出す所の香芋、或はジャガタライモに適當するならんと答ふ。[大槻玄泽对小野兰山把“馬鈴薯”作为potato汉名的做法心存怀疑,并就此向栗本丹洲翁请教。丹洲翁对小野兰山的做法也同样感到怀疑,回答说《花镜》所记载的“香芋”或许才是potato。]

翟乾祥(1980 [16] ,1987 [17] ,2001 [18] ,2002 [19] ,2004 [20] )认为potato在明清文献中有“土豆”、“地豆”、“土芋”、“香芋”、“山药”等别称。翟所列的名称中甚至还有“土生”,应该是对文献的一种误解。雍正十年(1732)《直隶深州志》(徐綬纂修)卷之二“地豆土生”,其中的“土生”我们认为是对“地豆”的说明([地豆]是土里长的),并非地豆的别称。郑南(2009,96~97) [26] 大体接受翟的看法,甚至连翟的“《直隶深州志》卷二‘物产蔬类’:地豆又名土生”这种错误的材料也沿袭未疑。前文2.1

Figure 10. The picture of sweet-smelling yams in The Handbook of Plants and Animals by Fuyao Chen

图10. 《秘传花镜》里的香芋图

已经说明“土豆”、“香芋”实为土圞儿,不是马铃薯。现在我们知道,原来日本栗本丹洲早在1813年就已经试图把汉语文献中的“香芋”跟ジャガタライモ(即马铃薯)联系起来,不过语气并不十分肯定。大槻、栗本怀疑小野弄错了《松溪县志》“馬鈴薯”的所指无疑是正确的,至于栗本推测“香芋”可能是potato则不足为训。陈扶摇《秘传花镜》卷四藤蔓类考“落花生”条(据康熙二十七年文治堂藏板,日本文政十二年[1829]文泉堂、花说堂、五车楼合梓本[平贺氏校正]同):“落花生一名香芋,引藤蔓而生,叶桠开小白花,花落于地根即生实,连丝牵引土中,累累不断。冬尽掘取,煮食香甜可口。南浙多产之。”如图10所示。

从图10可见,香芋是爬蔓儿的,具有卷须,部分藤本豆科植物具有这一特征,而马铃薯是草本,也无卷须。可见《秘传花镜》中的“香芋”一定不是马铃薯(请对比图8)。

《日本博物学年表》(白井光太郎1934 [85] )对于历史事件的叙述都特别简洁,所幸月川雅夫(1988) [60] 对此事有更详细的介绍,请参看。月川把栗本回答大槻的内容概括为“このように馬鈴薯はジャがタライモでなく黄独のむかごである(如此看来马铃薯并非potato而是黄独的珠芽)”,请参看前文图3及其说明。而关于香芋的中文文献,栗本提到的有《秘传花镜》、《医汇》、《嘉定县志》。月川文已全引有关条目。从所引《嘉定县志》的内容看,应为康熙十二年(1673)刻本(赵昕修、苏渊纂),实际上在明万历刻本《嘉定县志》(韩浚修、张应武纂)卷六中就已有“香芋:根实圆,味香”,前文2.1已指出香芋和落花生是江浙一带人工栽培的两种土圞儿,万历、康熙《嘉定县志》都是“落花生”、“香芋”各自为条,而《秘传花镜》则把落花生和香芋看成一物二名,到了光绪《嘉定县志》就干脆只提“香芋”而不提“落花生”了。

批评小野对《松溪县志》“馬鈴薯”错误理解的另一位重要学者是牧野富太郎(1862~1957),日本植物分类学之父,著述颇丰。针对小野对《松溪县志》“馬鈴薯”一词的误会,牧野曾发表了一系列的论文加以澄清,例如牧野富太郎1938 [91] 、1947 [92] 、1953/2008 [93] 、1970 [94] 。以下分四项介绍。

①根据《松溪县志》对“馬鈴薯”的描述可以推断这种植物不可能是 potato。这是牧野四篇论文的一致看法。以牧野富太郎1953/2008 [93] 为例:

ジャガイモの茎は誰でも知っているようにけっして樹木に攀じのぼるような蔓ではなく、またその薯は黒色ではなく、また味も苦甘いものではない。だから馬鈴薯の草状は少しもジャガタライモの形状とは一致していない。世人は上の蘭山の謬説に惑わされてほとんど皆が盲となっているのはまことに笑止千万なことで、そのおめでたさを祝する次第である。[谁都知道,potato的茎绝不是缠绕在树上生长的,薯也不是黑色的,味道也不是苦中带甜。可见“馬鈴薯”的性状跟potato并不吻合。前述兰山的谬论几乎蒙过了所有人,真可谓滑天下之大稽,或者该说“可喜可贺”?]

对于文化十年(1813)大槻玄泽、栗本丹洲对小野兰山的质疑,仅牧野富太郎(1953/2008) [93] 提到,而牧野富太郎(1947 [92] ,1970 [94] )甚至说(两者文字略有不同,以1970 为准):

いったいジャガィモすなわちジャガタラィモを馬鈴薯だとだれが言い始めて罪作りをし、この病をしてついに膏肓にまで入らしめたかと詮義してみると、それは例の有名な本草学者の小野蘭山であった。こんな有名な人の説なもんだから一も二もなく世人が参ってしまい、それが連綿として今日まで伝わり来たり、世間だれひとりとしてその非を鳴らす者なく、この蘭山の一声にみなが慴伏しそれに盲従しているのである。その中には農学博士なんどいうお歴々もまじっていて、口に筆にひんぴんとしてこの馬鈴薯の語を連発し、飽きることのない滑稽を演じつつある。[究竟是谁开始把ジャガイモ——即ジャガタライモ——叫做“馬鈴薯”,并使这一错误的诠释病入膏肓的?原来是那位有名的本草学者小野兰山。既然是名家之说,世人都深信不疑,所以一直连绵流传至今,没有人指出其错误,兰山一言九鼎,大家都拜倒盲从,这其中也不乏农学博士等人,说话写文章都是“馬鈴薯”、“馬鈴薯”,真是可笑之极。]

②牧野也探讨了potato的汉语名称(牧野富太郎1938) [91] :

支那の本國ではジャガタライモを決して馬鈴薯とは謂はないで其れを陽芋と呼んでゐる、又別に荷蘭薯の名もあれば山藥頭子の名もある、又山藥蛋と稱へるのも同物であらう。[在中国本土,potato 绝对不叫“马铃薯”,而是叫做“洋芋”,也有叫“荷兰薯”、“山药头子”或者“山药蛋”的,指的大概都是同样的东西吧。引按:でゐる原作でるる。]

“洋芋”、“荷兰薯”、“山药蛋”的确都是汉语近代文献中出现过的马铃薯称谓,但“山药头子”的说法则不知所据。大概牧野自己也觉察到了其中的问题,所以牧野富太郎(1947 [92] ,1970 [94] )都不再提“山药头子”,同时还增加了“阳芋”以及通行于伪满洲国的“土豆”、“喜旧花”,并引清吴其浚《植物名实图考》(1848)的“阳芋”条图文详加讨论。“喜旧花”一词目前人多已不识,但尚衍重(2007,750) [95] 所列的马铃薯别称中就包含了“喜旧花”。

③至于《松溪县志》里的“馬鈴薯”指的是什么,牧野富太郎(1938) [91] 只是说“此馬鈴薯なる者は確かに何か別の植物である”(这种叫“马铃薯”的东西确实是某种其他的植物),而其后的几文则推测这种植物可能是土圞儿。以牧野富太郎(1947) [92] 为例:

私の愚考するところでは、右馬鈴薯はあるいはついするとマメ科のホドィモすなわちApios Fortunei Maxim.ではあるまいかと想像せられんでもない。ホドィモなれば支那にも産して土圞児、一名地栗子、または九子羊の名を有する蔓生植物であるから、まんざらでもないよぅに感ずる。[拙见是,我们不妨想象《松溪县志》里的“馬鈴薯”或许是豆科的土圞儿,即 Apios Fortunei Maxim。假如是这种东西,那么中国亦产,有“土圞儿”、“地栗子”或“九子羊”等名,是一种蔓生植物。做此推想感觉上不是不可以。]

④牧野对“馬鈴薯”一词在日语里的普及似乎天生敏感,批评的语气可谓越来越强烈。牧野富太郎(1938) [91] 只是建议:

ジャガタラィモと呼ぶのが長くて七面倒なら既に世人が呼んでゐるやうに之れをジャガィモと云へばそれでよい、殊更之れを間違つてゐる異國名のバレィショ(馬鈴薯)で呼ぶ必要は少しもない。[如果嫌ジャガタラィモ这个词太长的话,那姑且叫做ジャガィモ吧,完全没必要使用名不正、言不顺的外国名称“馬鈴薯”]

而牧野的其后三文则直斥把potato叫做“馬鈴薯”是指鹿为马,“これこそ日本文化の耻辱でなくてなんであろう”(这不是日本文化的耻辱又是什么呢),请看牧野富太郎(1947 [92] , 1970 [94] )的激烈陈词:

ジャガィモは断じて馬鈴薯ではないのだから、馬だの猫だのと言われるのが嫌なら速やかに昨非を改悛して馬鈴薯の名を追放し、もって身辺のけがれを浄むべきだ。そして無知のそしりから脱出すベきだ。そぅすればすなわち文化人として及第だよ。[因为potato绝不是马铃薯,所以如果不希望被人家说指鹿为马,就应该尽快改悔,弃用“馬鈴薯”一词,从而消除身上的污点、摆脱无知之谤。这样才称得上是个文化人。]

牧野富太郎(1953/2008) [93] 也谈到了汉语里的“马铃薯”:

今日中国の書物に、ジャガイモに対し往々馬鈴薯の名が使ってあるが、これはその誤りを日本から伝え、中国人が無自覚にそれを盲従しているにすぎないのである。こんなわけであるから、たとえ、今の中国人が馬鈴薯の字を使っていても、なにもそれは信頼するには足りないことを十分に承知していなければならない。ジャガイモを馬鈴薯だとする誤認は日本でも中国でも敢て変わりはない。[现在的中国书刊中也往往把potato叫做马铃薯,但这一错误是从日本传过去的,中国人只是不自觉地盲从而已。因此,即便现在中国人都在用“马铃薯”这几个字,也不足为凭。把potato误认为是马铃薯,无论放在日本还是中国,都是错的。]

现在我们来对牧野的“馬鈴薯”系列论文做一个简要的评论。牧野指出小野对《松溪县志》“马铃薯”一词的误会无疑是正确的,这也是100多年前大槻玄泽、栗本丹洲曾经做过的;将中文文献中potato的记载追溯到清吴其浚《植物名实图考》可谓稳妥,它确实是中文文献中对potato有清楚的图文描写的第一部文献;至于把《松溪县志》里的马铃薯推测为土圞儿则不足为训,这一点反倒是100多年前栗本丹洲的“黄独珠芽”(即零余子)说一语中的。此外牧野的研究已清楚地表明了汉语的“马铃薯”是一个来自日语的回归借词。我们也看到,牧野对“馬鈴薯”一词的普及表现出了痛心疾首、非除之而后快的偏激性(牧野富太郎1947 [92] 的标题即为:馬鈴薯の名称を斷乎として放逐すべし[“馬鈴薯”一词绝对应当弃用])。他似乎忘了:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。”(《荀子·正名》)语言里习非成是的例子难道还少吗?例如汉语普通话的“垃圾”(lājī,台湾国语读 lèsè)、“鼓浪屿”(Gŭlàngyŭ,厦门话读 中的“垃”、“圾”、“屿”都是用半边字推出来的读音,可是都成了规范读音。事实上在中国方面,“马铃薯”已经成了中文学名;而在日本方面,长期以来“馬鈴薯”跟ジャガ(タラ)イモ也是并行不悖(用法上可能略有分工,但不严格),以致山本纪夫(2008, 126~127) [79] 也为自己在书里该用ジャガイモ还是“馬鈴薯”感到迷惑,最后决定一律用ジャガイモ,而只在引文中保留“馬鈴薯”。

中的“垃”、“圾”、“屿”都是用半边字推出来的读音,可是都成了规范读音。事实上在中国方面,“马铃薯”已经成了中文学名;而在日本方面,长期以来“馬鈴薯”跟ジャガ(タラ)イモ也是并行不悖(用法上可能略有分工,但不严格),以致山本纪夫(2008, 126~127) [79] 也为自己在书里该用ジャガイモ还是“馬鈴薯”感到迷惑,最后决定一律用ジャガイモ,而只在引文中保留“馬鈴薯”。

“馬鈴薯”一词在日语里能够流行起来完全是机缘巧合。小野兰山德高望重、桃李满天下,《耋筵小牍》又是刊刻行世的小书,加上日本是汉字文化圈国家,给ジャガタライモ找出一个汉字书写方案无疑会受到知识阶层的欢迎。积极响应这一做法的岩崎常正(《草木育種》,文政元年[1818])即为小野的弟子(参看月川雅夫1988 [60])。大槻玄泽、栗本丹洲对小野“馬鈴薯”的用法虽有质疑,可是仅仅局限在朋友圈,受众有限,最后终于淹没在“馬鈴薯”走红的滚滚大潮中。日语的“馬鈴薯”可谓给“约定俗成”做了一个很好的注脚。牧野通过自己的研究发现了个中真相,但面对“馬鈴薯”已在日语里生根发芽的事实,却把是否弃用“馬鈴薯”一词看作是否称得上一个文化人的标准,不仅有些得理不饶人,而且还很不现实,可谓是一种“唐吉坷德式的抗争”(Quixotic struggle)。智者千虑,或有一失。小野误解《松溪县志》“馬鈴薯”的所指,跟牧野自己把《松溪县志》的“馬鈴薯”误解为土圞儿,本质上并无不同。何况牧野富太郎(1947 [92] ,1970 [94] )都说“そして蘭山が斯く書いたのは此ジャガタラィモが我邦に入つてから後ち二百十年も經過した時であつた”(况且兰山是在马铃薯引入我国后的210年才在其书里提出此说的),说明在马铃薯何时引进日本这件事上,牧野也是人云亦云(即以庆长三年[1598]为起算点),对 210年的漫长时间段跟小野兰山“近来愚得十款”之间的矛盾全然不觉。小野、大槻和栗本以及牧野三派的名实关系可对比如图11。

即小野误解了《松溪县志》里的“马铃薯”(应指黄独),大槻、栗本和牧野都先后提出了质疑。大槻、栗本把“马铃薯”的名实关系弄清楚了,可是又为马铃薯找了一个实指土圞儿的词形(即“香芋”);牧野批评小野弄错了《松溪县志》“马铃薯”的名实关系,可是自己也没有理顺《松溪县志》“马铃薯”的名实关系。

2.4. 《植物名实图考》里的“阳芋”和中国引种马铃薯的时间

2.4.1. 《植物名实图考》里的“阳芋”

清吴其浚(1789~1846)为河南固始人,嘉庆丁丑(1817)成一甲一名进士,授翰林院修撰,曾辗转各地为官,宦迹半天下,时称清勤。吴其浚虽是科甲出身,一直做官,但对于植物学研究有浓厚兴趣。他每到一地都会随时留心观察、记录各种植物的生长和分布状况,大量采集植物标本,并虚心向老农、老圃学习。晚年将毕生的积累写成《植物名实图考》一书。吴其濬去世后此书由山西巡抚陆应穀于道光二十八年(1848)刊行,本文据光绪八年(1880)山西浚文书局重印本。《植物名实图考》共38卷,收植物1714种,分谷、蔬、山草、隰草、石草、水草、蔓草、毒草、芳草、群芳、果、木12类,每类分若干种,叙述其名称、形、色、味、品种、产地、生长习性、用途等,并有附图。《植物名实图考》卷六蔬类“阳芋”条:

阳芋,黔、滇有之,绿茎青叶,叶大小、疏密、长圆形状不一,根多白须,下结圆实,压其茎则根实繁如番薯,茎长则柔弱如蔓,盖即黄独也。疗饥救荒,贫民之储。秋时根肥连缀,味似芋而甘,似薯而淡。羹腥煨灼,无不宜之。叶味如豌豆苗,按酒侑食,清滑隽永。开花紫筩五角,间以青纹,中擎红的,绿蕊—缕,亦复楚楚。山西种之为田,俗呼山药蛋。尤硕大,花色白。闻终南山氓种植尤繁,富者岁收数百石云。

Figure 11. A comparison of the relationship between Names and Realities of Ono, Ōtsuki & Kurimoto, Makino

图11. 小野、大槻和栗本以及牧野的名实关系对比

前文2.1已指出,古籍中的“土芋”、“土卵”、“土豆”指土圞儿,跟马铃薯不是一回事。土圞儿在《植物名实图考》里称为“九子羊”,见卷十九蔓草类:

九子羊产衡山。蔓生,细绿茎。叶如蛾眉豆叶,一枝或三叶、或五叶。秋开淡绿花,如豆花,而内有郭如人耳。结短角,根圆如卵,数本同生。秋时掘取,辄得多枚。俚医用之。

“土圞儿”之名始见朱橚《救荒本草》(据四库全书本)卷三(图略):

土圞儿,一名“地栗子”,出新郑山野中。细茎延蔓而生。叶似绿豆叶,微尖梢,每三叶攒生一处。根似土瓜儿根,微团,微甜。救饥:采根煮熟食之。

民国二十一年(1932)《绵阳县志》(蒲殿钦修、崔映棠纂)卷第三食货志·物产:“地瓜地栗子、土圞儿、九子羊”。可知“土圞儿”和“九子羊”是一回事,就是“土芋”、“土卵”、“土豆”,名称虽然变了,可是特征不变,都是爬蔓儿的豆科植物,有圆形的块根。请对比图12左和图5。

按照《清史稿》卷三百八一列传一百六十八,吴其浚“(道光)二十三年,调浙江……寻调云南巡抚,署云贵总督。二十五年,调福建,又调山西,兼管盐政……二十六年,乞病归。寻卒……。”因为吴其浚研究植物学重“耳治目验”,可知阳芋“黔、滇有之”、“山西种之为田”、“终南山氓种植尤繁”应是他在1843~1846年为官云南、贵州、山西期间之所见、所闻。又吴其浚另编有《植物名实图考长编》二十二卷,亦由山西巡抚陆应穀于道光二十八年同年刊行。此书实为吴其浚为编写《植物名实图考》所辑录的植物文献资料的汇编,共收植物838种,引用文献八百余种,分类与《植物名实图考》相同。《植物名实图考长编》蔬类共三卷72种,《植物名实图考》蔬类共四卷176种。“阳芋”为《植物名实图考》新增,不见于《植物名实图考长编》,足证这种植物为此前文献所不载。此外,土圞儿在《植物名实图考》里叫做“九子羊”,跟“阳芋”的区别相当清楚。

《植物名实图考》首次通过图文结合的方式对马铃薯进行了相当准确的描写,正所谓“有图有真相”。胡锡文(1959, 24) [96] 断言“马铃薯传入中国,迄今不过一百余年”,其出发点正是吴其浚的《植物名实图考》,《中国农学遗产选集甲类第三种·粮食作物》一书中有关马铃薯的最早文献就是这部书。

从世界范围看,进入19世纪后,虽然人类对马铃薯的偏见尚未完全消除,但种植面积扩大、消费

Figure 12. Sketch of Yangyu and Jiuziyang (From An Illustrated Book on Plants by Wu Qixun)

图12. 《植物名实图考》阳芋、九子羊图

之风渐浓已经势不可挡。1818年,英国最有影响力的激进思想家 William Cobbett (1763~1835)曾大不以为然地这样写道(转引自 Zuckerman 1998, 98~99 [54] ):

It is a fashion, to extol potatoes, and to eat potatoes. Every one joins in extolling potatoes, and all the world like potatoes, or pretend to like them, which is the same thing in effect. [赞美马铃薯,享用马铃薯,这似乎成了一种时尚。人人都对它赞不绝口,全世界都在拥抱它,或者是假装喜欢它,反正都一回事。]

在William Cobbett看来,马铃薯是“懒散、肮脏、贫穷、下贱”(solvenliness, filth, misery, and slavery)的块茎,它的推广导致了“贫困人口的激增”(increase of the paupers)。马铃薯意味着社交和灵性的死亡,支持它的人“不是瞎了眼就是心怀邪恶”(either blind or wicked)。

撇开William Cobbett对马铃薯的偏见不说,他的上引评论无疑准确地反映了世界性的马铃薯风潮正在蓬勃兴起,而中国这个古老的农业国度也以“黔、滇有之”、“山西种之为田”、“终南山氓种植尤繁”回应了这股新兴风潮。

2.4.2. 中国引种马铃薯的时间

中国引种马铃薯的时间还可以在《植物名实图考》的基础上再推早五六十年。前文

洋芋、花荞、需有谷、乱草谷若逢六七月大旱,则山中以上四物大收[引按:花荞即荞麦,后两者不详]

对比同治《房县志》(同治四年[1865]刊本,杨廷烈修、郁方董纂)卷十一“物产·蔬类”的“洋芋”条:

洋芋产西南山中。房近城一带有稻田,浅山中多包谷,至山深处包谷不多得,惟烧洋芋为食。形似白薯而圆,大者如拳,小者如鸡蛋、如枣栗。近则有力之家多收芋、稞以为粉,亦间有积以致富者。

乾隆《房县志》仅提到“洋芋”为救荒类物产,但没有对“洋芋”的性状加以描写。而同治《房县志》则明确说洋芋“形似白薯而圆,大者如拳,小者如鸡蛋、如枣栗”,可以烧食,可以为粉,因此基本可以认定是马铃薯。

从《房县志》的情况看,马铃薯在房县的种植并不普遍,近城种稻,浅山种玉米(包谷),而深山因为玉米产量不高,只好种马铃薯(洋芋),故乾隆志把它归在救荒类。而到了《植物名实图考》的时代,情况已有一定的改观。请注意日本高野長英写于天保七年(1836)的《二物考》(据大观堂藏板,又称《救荒二物考》、《勸農備荒二物考》),所讨论的两种作物一为“早熟蕎麥”,一为“馬鈴薯”。

前文曾指出日本马铃薯的成功引种应在1777~1786年间,地点是长崎,而乾隆《房县志》(1788)开始出现马铃薯(洋芋)的记载,两个时间如此一致,恐怕很难说是一种巧合。换言之,中日两国都是在18 世纪70年代末至80年代初成功引种马铃薯的。前文

凡把中国引种马铃薯的时间定在18世纪末叶(即1788年《房县志》)之前的学者,都存在这样或那样的文献误解问题,而且其结论也无法跟有关中国马铃薯的西文文献相吻合。中国引种马铃薯不会太早,推广就更晚了。下面举四种文献来看。

Smith (1863, 125) [99] 第二十三章讲述上海时有以下观察:

Tropical fruits abound, and the market is supplied with game and an excellent quality of mutton. Irish potatoes are seldom seen. A palatable potato is raised in

Nevius (1869, 38) [100] 也有如下记载:

The vegetables of

Nevius 为美国驻上海的领事,他1882年修订此书时上述这段内容维持不变 [101] ,说明情况依旧。

清国驻屯军司令部(1908) [102] 第二十三章“农业”第五节“食用作物”(二)蔬菜类:

山药豆儿 即马铃薯,一般清国人不食用,仅作为外国人食品而售卖。甚(其)栽培地区甚小,北京附近只有城外东边二闸附近出产。(本文据北京燕山出版社1994年中译本378~379 页)

这是目前所知最早记载北京种植马铃薯的文献。

Forsyth (1912, 103~104, 382, 395) [103] 三次提到马铃薯:

Vegetables grow in profusion, including carrots, turnips, melons, pumpkins, cabbage, onions, garlic, etc., while vegetables more favoured by Europeans, such as potatoes, spinach, celery, etc., are grown freely in market gardens. [所种的蔬菜很多,包括胡萝卜、萝卜、西瓜、南瓜、圆白菜、洋葱、大蒜等,而欧洲人更青睐蔬菜如马铃薯、菠菜、芹菜等,则在蔬菜农场里自由地生长。]

Potatoes have been successfully introduced of late in many places through the influence of foreigners. [在外国人的影响下近来马铃薯已经成功引种到许多地方。]

Vegetables of other sorts such as the Irish potato might be introduced, as in the

以上四种文献,Smith(1863, 125) [99] 的观察跟Davis(1857, 331-332) [43] 的记录(参看项梦冰、周怿培2018 [104] 之

当然,也必须指出,以上几种文献所记只是当时中国马铃薯的一个大面上的情况。中国地大物博,一些边远山区的马铃薯都是自产自用(正如1788年《房县志》所记载的),因此未必有机会进入这些外国作者的视野,遗漏若干细节是在所难免的。但大的结论无可动摇,即马铃薯在中国的推广相当晚近,具体而言,是民国以后的事情。

致 谢

2014年3 月,我指导周怿培对《汉语方言地图集》词汇卷016图“马铃薯”进行初步的分析和研究。在阅读相关文献时发现中国马铃薯历史存在许多似是而非、在各种书刊中被广为引用的“常识”,所以两年多来一边搜集资料,一边随手记下自己的一些思考,没想到集腋成裘,最后整理札记竟发现字数已远远超过预期。为了不让一个相对完整的阐述“碎片化”(ragmentation),我决意不对它进行拆解,感谢《现代语言学》愿意接受这样一篇超长的论文。本文的写作得到了多位朋友的鼎力相助。日本爱媛大学秋谷裕幸教授赠送白井光太郎(1934) [85] 、伊藤章治(1930/2008) [80] ,日本广岛大学大岛广美教授帮助查找月川雅夫(1988) [60] ,河北农业大学国际合作处外籍教师池田健太郎博士译出牧野富太郎(1970) [94] 供我参考,博士生黄河帮助查找牧野富太郎1953/2008 [93] ,并翻译两段分别出自大槻玄泽《兰畹摘芳》和宫本正定《甲裴の手振》的文字,还通读了文中涉及到的所有日汉翻译部分,改正了其中的一些翻译错误。《甲裴の手振》引文的中译后又承秋谷裕幸教授帮助把关。硕士生方一君(实验语音学方向)帮助改译文中的两段英文。以上各位的无私帮助使得笔者在艰难的写作中常常出现峰回路转的局面,谨在此表示深深的敬意和谢意!又本文的部分内容曾以“汉语‘马铃薯’的词源”为题,于2016年11月4日在北大中国语言学研究中心的午餐讨论会上报告过,得到同事们的不少鼓励和建议,对笔者的帮助很大,也谨此致谢。

基金项目

本文研究获国家社科基金重大项目“基于中国语言及方言的语言接触类型和演化建模研究”(批准号:14ZBD102)和北京大学中文系“汉语的社会和空间变异研究工作坊(2017)”的资助。

文章引用

项梦冰. 中国马铃薯历史札记

Notes on Chinese Potato History[J]. 现代语言学, 2018, 06(02): 342-377. https://doi.org/10.12677/ML.2018.62039

参考文献

- 1. Stuart, W. (1923) Origin and Early History of the Potato. In: Stuart, W., Ed., The Potato: Its Culture, Uses, History and Classification, J. B. Lippincott Company, Philadelphia and London, 369-383.

- 2. Ugent, D. and Peterson, L.W. (1988) Archaeological Remains of Potato and Sweet Potato in Peru. CIP Circular, 16, 1-10.

- 3. De Candolle, A. (1885) Origin of Cultivated Plants. D. Appleton and Company, New York, 45-53.

- 4. Laufer, B. (1938) The American Plant Migration: The Potato. Part I. Publications of the Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Vol. 28, No. 1, 418.

- 5. Salaman, R.N. (1949/1985) The History and Social Influence of the Potato. Cambridge University Press, Cambridge.

- 6. Hawkes, J.G. (1978) History of the Potato. In: Harris, P.M., Ed., The Potato Crop: The Scientific Basis for Improvement, Chapman and Hall Ltd., London, 1-14.

- 7. 安娜帕福德. 植物的故事[M]. 周继岚, 刘路明, 译, 北京: 生活读书新知三联书店, 2008.

- 8. Clusius, C. (1601) Rariorum Plantarum Historia. Antwerp, 123-180.

- 9. Clusius, C. (1576) Caroli Clusii Atrebat Rariorum alioquot stirpium per Hispanias observatarum historia. Antwerp.

- 10. FAO (2008) New Light on a Hidden Treasure. FAO, Rome.

- 11. 吴秋云, 黄科, 宋勇, 何长征, 刘明月, 熊兴耀. 2000-2009年世界马铃薯生产状况分析[J]. 中国马铃薯, 2012(2): 115-121.

- 12. Stuart, G.A. (1911) Chinese Materia Medica: Vegetable Kingdom. American Presbyterian Mission Press, Shanghai.

- 13. 佟屏亚, 赵国磐. 马铃薯史略[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1991.

- 14. 汉语大字典编辑委员会. 汉语大字典第五卷[M]. 成都: 四川辞书出版社, 武汉: 湖北辞书出版社, 1988.

- 15. 冯德培, 谈家桢, 王鸣岐. 简明生物学词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1982.

- 16. 翟乾祥. 华北平原引种番薯和马铃薯的历史[C]//中国古代农业科技编纂组. 中国古代农业科技. 北京: 农业出版社, 1980: 237-248.

- 17. 翟乾祥. 我国引种马铃薯简史[J]. 农业考古, 1987(2): 270-273.

- 18. 翟乾祥. 马铃薯引种我国年代的初步探索[J]. 中国农史, 2001(2): 91-92, 22.

- 19. 翟乾祥. 明代马铃薯引入京津后的传播过程[J]. 古今农业, 2002(4): 54-55.

- 20. 翟乾祥. 16-19世纪马铃薯在中国的传播[J]. 中国科技史料, 2004(1): 49-53.

- 21. 伊钦恒. 群芳谱诠释(增补订正)[M]. 北京: 农业出版社, 1985.

- 22. 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所. 中国马铃薯栽培学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1994.

- 23. 杨宝霖. 《长安客话》中之土豆, 非是马铃薯[J]. 古今农业, 1991(1): 86.

- 24. 谷茂, 信乃诠. 中国栽培马铃薯最早引种时间之辨析[J]. 中国农史, 1999(3): 80-85.

- 25. 曹玲. 美洲粮食作物的传入、传播及其影响研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京农业大学, 2003.

- 26. 郑南. 美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究[D]: [博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2009.

- 27. 楚雪, 王哲, 韩业庭. 从“洋芋”到“土豆”的文化融合——马铃薯跨文化传播现象研究[J]. 甘肃社会科学, 2012(4): 127-131.

- 28. 梁洲伟, 崔丽霞. 浅谈黄药子中毒与解救的体会[J]. 中国现代应用药学杂志, 2001(7): 23-24.

- 29. 丁晓蕾. 马铃薯在中国传播的技术及社会经济分析[J]. 中国农史, 2005(3): 12-20.

- 30. 袁鑫, 张水利, 詹敏.《本草拾遗》土芋的本草考证[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(9): 1204-1208.

- 31. 鹤田清次(撰), 武田昌次(誌), 服部雪斋(画). 淀粉一览上[C]//丹波修治, 溝口月耕. 教草(出版地不详, 出版者不详). 1872-1876, 27.

- 32. 东京博物学研究会. 植物图鉴(第四版)[M]. 东京: 北隆馆, 参文舍, 1909.

- 33. 任勃. 土圞儿属和旋花豆属的系统学研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国科学院研究生院硕士学位论文, 2005.

- 34. Carrington Goodrich, L. (1938) China’s First Knowledge of the Americas. Geographical Review, 27, 400-411.

https://doi.org/10.2307/209738 - 35. 万国鼎. 五谷史话[M]. 北京: 中华书局, 1961.

- 36. 中国历史博物馆中外关系资料组. 《中国通史陈列》中外友好关系史参考资料[M]. 北京: 中国历史博物馆中外关系资料组, 1979.

- 37. 何炳棣. 美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响[C]//大公报编辑部. 大公报在港复刊三十周年纪念文集下册. 香港: 香港大公报, 1978: 673-731.

- 38. 杨宝霖. 广东外来蔬菜考略[C]//杨宝霖. 自力斋文史农史论文选集. 广州: 广东高等教育出版社, 1993: 313-348. (首发于《广东史志》1988年第一、二、三期)

- 39. 李长年(编著), 曹幸穂(参校). 中国农业发展史纲要——中国历史上的农业生产变化[M]. 陕西杨陵: 天则出版社, 1991.

- 40. 董玉琛, 郑殿升. 中国作物及其野生近缘植物, 粮食作物卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006.

- 41. 白寿彝. 中国通史修订本第9卷中古时代, 明时期上册[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.

- 42. 谷茂, 马慧英, 薛世明. 中国马铃薯栽培史考略[J]. 西北农业大学学报, 1999(1): 77-81.

- 43. Davis, J.F. (1857) China: A General Description of That Empire and Its Inhabitants; with the History of Foreign Intercourse down to the Events Which Produced the Dissolution of 1857 (Vol. II). John Murray, London.

- 44. Morrison, R. (1822) A Dictionary of the Chinese Language. Black, Parbury, and Allen, London.

- 45. 佟屏亚. 马铃薯漫游世界[C]//常珏, 等. 农业科普佳作选. 北京: 农业出版社, 1988: 141-146.

- 46. Carey, E.L. and Hart, A. (1843) The Last Year in China, to the Peace of Nanking: As Sketched in Letters to His Friends, by a Field Officer, Actively Employed in That Country, with a Few Concluding Remarks on Our Past and Future Policy in China. C. Sherman, Philadelphia.

- 47. Campbell, W. (1903) Formosa under the Dutch: Described from Contemporary Records, with Explanatory Notes and a Bibliography of the Island. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London.

- 48. 康勇. 马铃薯优质高产栽培技术[M]. 兰州: 甘肃科学技术出版社, 2006.

- 49. 王启斌. 马铃薯退化类型及防止途径[J]. 现代农业科技, 2009(21): 115-116.

- 50. Klein, E. (1965) A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York.

- 51. Schwarz, C. (1993) Chambers Concise Dictionary. World Publishing Corporation, Beijing.

- 52. Partridge, E. (2006) Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. Routledge, London, NewYork.

- 53. Manser, M.H. 单词的历史——英语词源漫谈[M]. 崔峰, 译. 上海: 上海译文出版社, 2015.

- 54. Zuckerman, L. (1998) The Potato: How the Humble Spud Rescued the Western World. North Point Press, New York.

- 55. 黄登忠, 等. 重修台湾省通志卷四经济志农业篇[M]. 南投: 台湾省文献委员会, 1996.

- 56. Mackay, G.L. (1895) From far Formosa: The Island, Its People and Missions. Fleming H. Revell Company, New York, Chicago, Toronto.

- 57. Davidson, J.W. (1903) The Island of Formosa: Historical View from 1430 to 1900. MacMillan, London.

- 58. Goddard, W.G. (1966) FORMOSA: A Study in Chinese History. The Macmillan Company of Canada Limited, Toronto.

https://doi.org/10.1007/978-1-349-81658-3 - 59. Chiu, H. (2008) The Colonial “Civilizing Process” in Dutch Formosa, 1624-1662. Brill, Leiden, Boston.

https://doi.org/10.1163/ej.9789004165076.i-346 - 60. 月川雅夫. 「馬鈴薯はジャガイモである」の是非をめぐる論争の系譜[J]. 農業および園, 1988, 63(11): 19-25.

- 61. 中村孝志. 荷领时代之台湾农业及其奖励[C]//台湾银行经济研究室. 台湾经济史初集. 台北: 台湾银行, 54-69.

- 62. 甘为霖. 荷据下的福尔摩莎[M]. 李雄挥, 译. 台北: 前卫出版社, 2003.

- 63. Morrison, J.R. (1844) A Chinese Commercial Guide, Consisting of a Collection of Details and Regulations, Respecting Foreign Trade with China. 2nd Edition, S. Wells Williams, Macao.

- 64. Wells Williams, S. (1856) A Chinese Commercial Guide, Consisting of a Collection of Details and Regulations Respecting Foreign Trade with China, Sailing Directions, Tables, &c. The Office of the Chinese Repository, Canton.

- 65. 环境保护部南京环境科学研究所. 自然保护区监测、评估和优化布局技术研究[M]. 北京: 中国环境出版社, 2013.

- 66. Campbell, W. (1889) An Account of Missionary Success in the Island of Formosa. Trübner, London.

- 67. Pickering, W.A. (1898) Pioneering in Formosa: Recollections of Adventures among Mandarins, Wreckers, & Head-Hunting Savages. Hurst & Blackett, Limited, London.

- 68. Smith, A.F. (2011) Potato: A Global History. Reaktion Books Ltd., London.

- 69. 郭天沅, 杨起予, 陈慧杰. 闽志谈概[M]. 长春: 吉林省地方志编纂委员会, 吉林省图书馆学会, 1987.

- 70. 丁颖. 作物名实考(九)[J]. 农声, 1929(123): 5-10.

- 71. 闵宗殿. 海外农作物的传入和对我国农业生产的影响[J]. 古今农业, 1991(1): 1-11.

- 72. 翁定河. 马铃薯稻草包芯高产栽培及其生理机制研究[D]: [博士学位论文]. 福州: 福建农林大学, 2011.

- 73. 高名凯, 刘正埮. 现代汉语外来词研究[M]. 北京: 文字改革出版社, 1958.

- 74. 周振鹤, 游汝杰. 方言与中国文化[M]. 上海: 上海人民出版社, 1986.

- 75. 马西尼. 现代汉语词汇的形成——19世纪汉语外来词研究[M]. 黄河清, 译. 上海: 汉语大词典出版社, 1997.

- 76. 崔崟, 丁文博. 日源外来词探源[M]. 广州: 世界图书广东出版公司, 2013.

- 77. 三桥时雄. 马铃薯[C]//国史大辞典编集委员会. 国史大辞典第11卷. 东京: 吉川弘文馆, 1990: 729.

- 78. 星川清亲. 栽培植物的起源与传播[M]. 段传德, 丁法元, 译. 郑州: 河南科学技术出版社, 1978/1981.

- 79. 山本纪夫. ジャガイモのきた道——文明, 饑饉, 戦争[M]. 東京: 岩波書店, 2008.

- 80. 伊藤章治. ジャガイモの世界史——歴史を動かした「貧者のパン」[M]. 東京: 中央公論新社, 1930/2008.

- 81. 难波恒雄. 和汉药百科图鉴I[M]. 钟国跃, 译. 北京: 中国医药科技出版社, 1993/2001.

- 82. 武安隆. 文化的抉择与发展——日本吸收外来文化史说[M]. 天津: 天津人民出版社, 1993.

- 83. 叶渭渠. 日本文明(修订插图本)[M]. 福州: 福建教育出版社, 2008.

- 84. 赵德宇. 西学东渐与中日两国的对应——中日西学比较研究[M]. 北京: 世界知识出版社, 2001.

- 85. 白井光太郎. 改訂増補日本博物学年表[M]. 東京: 大岡山書店, 1934.

- 86. 山田珠树. ツンベルグ日本紀行[M]. 東京: 駿南社, 1928.

- 87. Screech, T. (2005) Japan Extolled and Decried. Routledge, London, New York.

- 88. 守重保作. 小菅村郷土小史[M]. 株式会社ぎょうせい, 1983: 41-42.

- 89. 根津基和, 杉野卓也, 松野薫, 石坂真悟, 矢野加奈子, 宮林茂幸. 山梨県小菅村における自給的土地利用の実態[J]. 東京農大農学集報, 2015, 60(2): 77-84.

- 90. 村上直. 江戸幕府代官の遺跡に関する研究[J]. 駒沢女子大学研究紀要, 1970(4): 15-30.

- 91. 牧野富太郎. ジャガイモは馬鈴薯ではない[C]//牧野富太郎. 趣味の草木志. 東京: 啟文社, 1938: 29-31.

- 92. 牧野富太郎. 馬鈴薯の名称を斷乎として放逐すべし[C]//牧野富太郎. 牧野植物隨筆. 東京: 鎌倉書房, 1947: 1-25.

- 93. 牧野富太郎. 馬鈴薯とジャガィモ[C]//牧野富太郎. 植物一日一題——随筆. 東京: 東洋書館/筑摩書房, 1953/2008: 11-17. (本文据2008版)

- 94. 牧野富太郎. 馬鈴薯の名称を放逐すべし[C]//牧野富太郎. 牧野富太郎選集4. 東京: 東京美術, 1970: 153-168.

- 95. 尚衍重. 药用种子植物汉拉日俄英名称[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2007.

- 96. 胡锡文. 中国农学遗产选集甲类第三种粮食作物[M]. 北京: 农业出版社, 1959.

- 97. Bauhin, C. (1596) Phytopinax, seu, Enumeratio plantarum ab herbariis nostro seculo descriptarum. Per Sebastianum Henricpetri, Basileae.

- 98. Linnaeus, C. (1753) Species plantarum: Exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas (Tomus I.). L. Salvii, Holmiae.

- 99. Smith, W.L.G. (1863) Observations on China and the Chinese. Carleton, New York.

- 100. Nevius, J.L. (1869) China and the Chinese: A General Description of the Country and Its Inhabitants, Its Civilization and Form of Government, Its Religious and Social Institutions, Its Intercourse with Other Nations, and Its Present Condition and Prospects. Harper & Brothers, New York.

- 101. Nevius, J.L. (1882) China and the Chinese: A General Description of the Country and Its Inhabitants, Its Civilization and Form of Government, Its Religious and Social Institutions, Its Intercourse with Other Nations, and Its Present Condition and Prospects (Revised Edition). Presbyterian Board of Publication, Philadelphia.

- 102. Forsyth, R.C. (1912) Shantung: The Sacred Province of China in Some of Its Aspects. Christian Literature Society, Shanghai.

- 103. 清国驻屯军司令部. 北京志[M]. 东京: 博文馆, 1908.

- 104. 项梦冰, 周怿培. 汉语方言里的马铃薯[J]. 现代语言学, 2018(2).