Modern Linguistics

Vol.06 No.02(2018), Article ID:24838,8

pages

10.12677/ML.2018.62018

The Transformation between the Construction “V + R + le” and “R + V + le” and Its Motivation Analysis

Jia Liu

College of Foreign Languages, Shanghai Maritime University, Shanghai

Received: Apr. 22nd, 2018; accepted: May 4th, 2018; published: May 11th, 2018

ABSTRACT

Based on BCC corpus, this paper analyzes the syntactic, semantic and pragmatic aspects of Chinese construction “V + R + le” and “R + V + le”. Through analyzing, this paper concludes that the transformation between different constructions doesn’t exist, that is to say, they don’t share the same truth condition. However, there are some language phenomena that whether having transformation process or not, they will keep the “same” meaning. With the question that our body experience does actually play a certain role in these phenomena, this paper will do a certain analysis.

Keywords:Construction, Transformation, Body Experience

“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的“转换”及理据探析

刘佳

上海海事大学外国语学院,上海

收稿日期:2018年4月22日;录用日期:2018年5月4日;发布日期:2018年5月11日

摘 要

本文基于BCC语料库,通过分析汉语的“V + 人称代词 + 了”和“人称代词 + V + 了”构式的三个层面,即句法,语义和语用层面,来说明构式之间的完全转换现象是不存在的,即不等值的。而那些转换前后语义变化不大的语言现象中所涉及的与身体体验有直接关系的词是否真的会发挥作用?以此来探析“转换”现象的理据。

关键词 :构式,转换,身体体验

Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

汉语中,存在这样两种构式,一是“V + 人称代词 + 了”,二是“人称代词 + V + 了”。如,1)饿死我了,我饿死了;2) 不怕我了,我不怕了。例句1) 和2) 的前后句都是可以被接受的。进一步分析,前者前后句语序变换后语义变化不大,在语言运用的过程中,不会产生因语义不同而带来的影响。后者的前后句语序变化虽可以被接受,但是语义上有了很大的变化。但是,同是“V + 人称代词 + 了”构式的句子有些却不能通过语序变化的方式来进行转换。如,3) 轮到我了,我轮到了。尽管如此,我们知道,根据构式的定义,不同构式间是不能完全转换的。即无论在任何情况下,许多通常由转化相连的表达形式没有相同的真值条件(truth condition) [1] 。我们可以将这一观点称为句法非转换观 [2] 。

Goldberg在论述构式义与动词词项的关系时说道:显然,有时候构式是比许多动词更好的整体意义(overall meaning)的预测成分(predicator) [3] 。根据这一论述,Goldberg并没有否认动词词项对整个构式的作用。构式具有构式自身的意义,这一意义不等于词语所拥有的意义,因此是存在于词语所拥有的意义之外的意义。这样说,当然不等于说构式意义是无源之水,与构成成分(词语)没有任何关系 [4] 。Lakoff也曾用英语中的“指示there构式”(deictic there-construction)来说明there构式的感知意义的形成与there is…里的名词类型(意义类)有关 [5] 。这与Goldberg所说的构式意义的形成与词项有互动关系不谋而合。“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的构成部件完全一样,只是语序不同,在有些情况下,我们假定两者是可以进行“转换”的,那么,我们就来探究下是什么原因产生这些现象的。

2. “V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”构式的句法分析

2.1. “V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”构式的具体使用情况

根据BCC语料库的检索结果,“V + 人称代词 + 了”的总用例数是250,165,“人称代词 + V + 了”的总用例数是1,098,972 [6] 。对上述两个检索式进行分类统计后,得到的用例数分别为16,661和80,826。对使用频率居于前1000的“V + 人称代词 + 了”的具体构式进行考察,人为的排除了“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”不可转换的情况。进一步观察V + 人称代词 + 了,人称代词 + V + 了的内部使用情况(见表1~表4)。

通过上述检索结果,发现“V + 人称代词 + 了”可以通过改变组成成分的语序的方式进行“转换”,且转换后的“人称代词 + V + 了”的用例数依旧很高。其典型代表为“X死 + 人称代词 + 了”。根据检索结果,我们发现,如下四类词均可以进行“转换”,分别为:①部分心理动词②部分表示生理感觉

Table 1. The usage of some specific constructions on psychological verbs

表1. 部分心理动词的具体构式使用情况1

1本文表格中的具体检索式中涉及的人称代词未将他(他们)、她(她们)进行区别开来,数据的统计选取用例数高者。

Table 2. The usage of some specific constructions on verbs of physiological sensation

表2. 部分表示生理感觉的动词的具体构式使用情况

的词③部分表示歉意、感谢的词④部分带有否定含义的词。且总体来说,第①②③类词转换前后的语义变换不大,第④类词转换前后的语义变化较明显。进一步分析,第①②类词第一人称(我)的用例数最高,

Table 3. The usage of some specific constructions on verbs with apology or gratitude meaning

表3. 部分表示歉意、感谢的词的具体构式使用情况

Table 4. The usage of some specific constructions on verbs with negative meaning

表4. 部分带有否定含义的词的具体构式使用情况

不论其存在于“V + 人称代词 + 了”还是“人称代词 + V + 了”构式中。第③类词第二人称(你)的用例数最高,除了转换后的“我连累了”此构式(第一人称“我”的用例数为64,第二人称“你”的用例数为9)。这或许是因为“累”本身就是表示生理感觉的词,所以当其组成新词“连累”时,其本身的语义特征还有所保留,所以,其检索结果与第①②类词的情况有所相似。第④类词转换前后并未出现因人称代词的不同带来的用例数明显不均的情况。

2.2. 填项限制

通过上述分析,我们发现,在构式“V + 人称代词 + 了”向“人称代词 + V + 了”构式“转换”的过程中,并不是所有的构成部件都可以进行“转换”的。可以进行“转换”且“转换”后的语义变化不大的动词词项主要有:①部分心理动词②部分表示生理感觉的词,第一人称(我)的用例数最高,并且,这几类词通常是与程度补语“死”共现的。4) 我累了;*累我了5) *我吓了;*吓我了6) 累死我了;我累死了7) 吓死我了;我吓死了。关于能进入构式“X死 + 人称代词 + 了”和“人称代词 + X死 + 了”的词,前人已有较全面的研究 [7] [8] [9] 。根据上述分析,能进行“转换”的人称代词中,第一人称占据绝大多数。这可能是因为心理动词与表示生理感觉的词本身就具有很强的主观性,第一人称“我”所传达的含义往往具有主观性,所以两者的共现就可以被理解了。第③类词(部分表示歉意、感谢的词)总体来说第二人称(你)的用例数最高。第④类词(部分带有否定含义的词)转换后语义变化大且对人称代词的限制上界限并不明显。这也就是说,构式“V + 人称代词 + 了”向“人称代词 + V + 了”构式“转换”的过程中,对填项确实是有限制的。动词词项的不同,人称代词(第一人称,第二人称,第三人称)的不同确实会影响“V + 人称代词 + 了”向“人称代词 + V + 了”的“转换”。

3. “V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”构式的语义、语用分析

通过上述分析,我们得知通过改变组成成分的语序的方式进行转换后的具体构式出现了两种情况,一种语义变化明显,一种语义变化不明显。

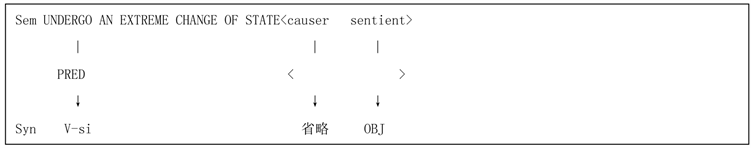

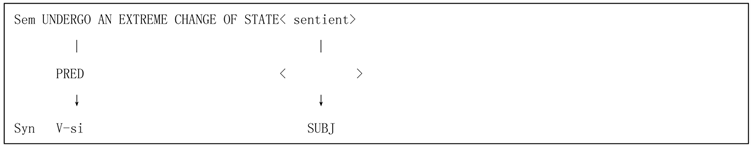

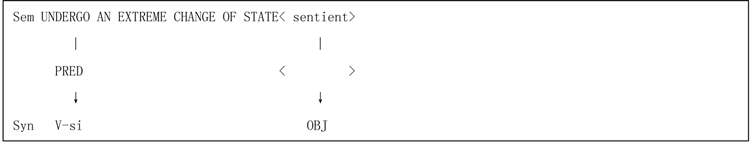

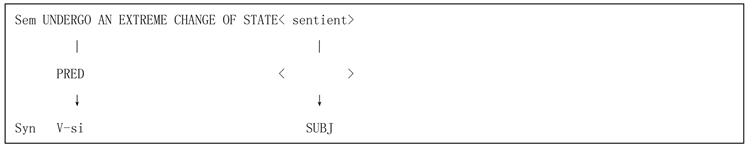

8) 累死我了;我累死了。前句“我”为感事(sentient),“我”是宾语,根据句义,因为做了某件事,我累死了,表示夸张程度,此处实际省略了致事(causer)。后句中,“我”依然为感事,作的是主语。9) 饿死我了;我饿死了。前句“我”为感事,作宾语,后句“我”同为感事,作主语。下面我们通过构式图的方法观察具体构式的语义变化情况,重点讨论后者,即语义变化不明显的情况(参考 [9] ) (图1~图4)。

通过上述构试图分析,“累死我了”的语义特征为[+程度] [+致使],“我累死了”的语义特征为[+程度]。同样的情况也适用于“我吓到了;吓到我了”前后句转换后语义是有变化的。都暗含某人(某物/某事)使我感受到怎样的心情感觉或状态变化。由此可见,谓词本身必须具备[+程度][+感受]两个语义特征,进入该句式后,能够被赋予[+致使]这一语义特征 [10] 。这也从另一个角度说明了构式是具有独立于词项以外的构式义的。但是,“饿死我了”和“我饿死了”的语义特征同为[+程度],这是否说明“转换”后的这两个具体构式是完全等同的?

Figure 1. The diagram on the construction “lei si wo le”

图1. “累死我了”构式图

Figure 2. The diagram on the construction “wo lei si le”

图2. “我累死了”构式图

Figure 3. The diagram on the construction “e si wo le”

图3. “饿死我了”构式图

Figure 4. The diagram on the construction “wo e si le”

图4. “我饿死了”构式图

进一步检索BCC语料库现代汉语语料,“饿死我了”这一具体构式的用例数为913例,“我饿死了”用例数为359例。在所检索的913例“饿死我了”句式中,此句式并未出现与独立语配合使用的情况。相反“我饿死了”却出现了与称谓名词充当的独立语配合使用的情况。如:

10) 我连书包都顾不上摘,就冲厨房里大喊:“爸,我饿死了!先帮我煎个荷包蛋!”(陈鲁豫《陈鲁豫心相约》)

11) 妈,饭好了吗,我饿死了(三羊猪猪《都市藏娇》)

12) 郑统点头道:“那不就得了,什么时候开吃。兄弟我饿死了,听说虎贲这里每三天有一顿肉吃,就为了这顿肉,兄弟我也要来!”(官家《山贼记》)

13) 我道:“你干什么去?”赵玉回过头,做个鬼脸,笑道:“飞叔,我饿死了,得去找点吃的。(三国阿飞《三国游侠传》)

此外,我们还发现,“我饿死了”前有“把”“让”等表示致使意义的词出现,如:

14) 在池底虽然呼吸还不是问题,但时间长了,就是饿也把我饿死了……(一帆《人生启示录》)

15) 一边捶着腿一边叫道:“哎呀。我走不动了,停下休息休息吧,都快把我饿死了。”(野兵《单兵作战》)

16) 虽然我实在不相信他爸来了能一会儿就解决的,可还是没办法,我总不能阻止人家父子团聚吧,于是说,那你得快点回来做饭啊,别让我饿死了。(杀欲《你怎么舍得让我的爱向东流》)

17) 你倒不要紧,关起门来念经,我可受不了,一个老怪物出去讨吃,还有人给我?不把我饿死了?(李栋《武林传奇》)

为什么“我饿死了”可以与独立语配合使用,而“饿死我了”却不可以。通过上文分析,我们知道,“饿”是属于表示生理感觉的词,是说话人身体或生理上的自身感受,并不牵涉施事或者是客事。所以说,如果“饿死我了”前面出现独立于的话很容易使听话人产生歧义。如,“妈妈饿死我了”,是妈妈做了某件事情让我饿死了吗?实则不然,所以说,为了避免歧义,词句式通常不与独立语配合使用。符合Grice合作原则下的方式准则。所以说,“我饿死了”这个句式因有主语“我”的出现,不会造成歧义,故可以与独立语配合使用。而且,与独立语配合使用的“我饿死了”通常有表示埋怨,不满语气的意思,与“把”“让”等表示致使意义的词共现时更表示上属语气。同时,“饿死我了”;“我饿死了”这两个句式属于典型的口语体,都表示受事所经历的某种状态到达了极点,属于夸张义。但我们说,前者所表达的程度义比后者深,这一点我们可以从“饿死我了”经常与“真是”、“快”、“差点”,“可”等表示程度意义的词共现得出。如下18a)、19a)、20a) 是成立的,而18b)、19b)、20b) 是不成立的。从这一点看,也能解释为什么“饿死我了”比“我饿死了”的用例数多。

18a) 真是饿死我了。18b)* 真是我饿死了。

19a) 快饿死我了。19b)* 快我饿死了。

20a) 可饿死我了。20b)* 快我饿死了。

至此,我们前文假定的完全“转换”(等值的转换)的现象实际是不存在的,即使看起来再相近的句式也是有细微差别的。句法非转换观对于我们认识构式义,描写貌似相同的句子之间的细微差别、揭示句法与语用的融合关系等,都具有积极的意义 [2] 。文献 [11] 在论述对构式语法八大弱点的诟病时指出其过分强调构式的单层面性和独立性并认为一个构式是甲构式而非乙,自然就是独立的、自主的、特别的,哪怕它和乙构式具有很大的相似性。但是,构式有母子构式之分,有大小构式之别,这样一来,构式就具有亲疏关系和层级关系了。这样说并不是认为构式间存在完全等值的转换现象,只是我们在研究构式之间的关系时不能将其完全割裂开来。“构式”不仅存在于语言的某一个层面,而是跨越三个层面,涉及形态结构、所指对象和解释者,呈连续统态势 [12] 。因此,从句法、语义和语用三个层面分析构式有助于我们更全面的了解构式的内部特征。词项与构式之间存在互动关系,一方面,我们不能否认词项对整个构式的作用,但同时,我们也应该看到构式具有独立于词项的构式义。关于构式义和词汇义的轻重问题,构式义和词汇义互相影响,但是,“成分义”即词汇义是构式义的一部分,若一定都用构式义来解释每个“成分义”的活用那是不可能的 [13] 。

4. “V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的“转换”的理据探析

根据Lakoff的观点,语法构式的理据性是指一个构式的形式并不是独立于意义的,而是有其动因的,是有理可据的 [14] 。通过前文的论证,我们知道转换前后的“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”是不存在相同的真值条件的。但是我们认为两者是可以“转换”的,只是不能完全转换的,也就是不等值的。在此,我们借用Lakoff提出的“理据”一词,用来指代本文所讨论的某些具体构式可以进行“转换”的原因。

一般来说,人类的认识活动遵循着由近及远、由简到繁、由熟悉到陌生、由实体到非实体、由形象到抽象的规律逐步展开的。由于人的身体与人关系最近,最容易被人感知,在经济和明晰动因作用下,人类往往从认识自身开始认识世界 [15] 。上文中我们提到了有三类词进入构式“V + 人称代词 + 了”,通过改变词序的方式进行转换后语义变化不大。这些类词多与说话人自身的感受有关,也就是与说话人自身的体验,经验有关。只是前两类词第一人称(我)在转换前后的用例数最高,而第三类词总体来说第二人称(你)的用例数最高。这三类词的最直接的受益者均为“我”,也就是“我”是最能明显地体验到这三类词的语义效果。由于第三类词的语用效果是表达说话人对听话人的感受,重点表达的内容落实在听话人身上,所以在所检索的结果中,第二人称(你)的用例数最高。这是否说明说话人对表示与身体经验有直接关系的词的可控性要强,因此其转换效果要强一些。文献 [16] 基于fMRI证明了汉语动作成语语义理解激活脑区及其具身效应,论证了身体在语言理解等认知过程中的作用。这说明,我们在理解与身体有直接关系的词时确实会与自身的身体经验建立联系的。身体体验构成了认知过程的基本素材 [17] 。我们的身体体验为我们的认知过程提供了重要的途径。如上文所论述到的,“我饿死了”与“饿死我了”的语义区别不大,区别主要在句法以及语用层面。对同一种状态,如“饿”,说话人体会到的是同样的感受,也就是说,身体体验是相同的。因此,是否可以说像诸如此类与身体体验密切相关,有直接联系的词在“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”构式转换中在一定的层面上是行得通的,而在与身体体验关系不太密切,也就是说是一种间接关系的情况下,“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”构式转换适用性就相应差些。构式本身就蕴含着语用信息,其使用往往也要受到语境的限制,因为构式本身就来源于我们的身体经验,而身体经验则是基于具体情景的 [18] 。前文我们所论述到的构式“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的转换,在人称代词的选用中,与身体体验有直接关系的词类倾向于选择第一人称,也就是说第一人称的用例数最高,而相应的其他词类并没有表现出明显的选择倾向。因为前者想强调的信息就是说话人的一种亲身感受,状态,这也从另一个角度解释了我们上文中提到的人称代词的限制问题。

5. 结语

“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的完全转换现象是不存在的,即转换前后的具体构式是不等值的。但是,从言语交际角度我们认为是可以进行“转换”的,因为有些具体构式在转换后并不影响成功的交际。构式有独立于词项的构式义,但是构式意义又与词项之间存在互动关系。在“V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的转换中,那些转换前后语义变化不大的语言现象中所涉及的与身体体验有直接关系的词是否真的会发挥作用?我们对自己身体的控制的限度总是高于控制其他事物,因此,在那些涉及与身体有关的词的时其转换的灵活性就会更强些。这是否可以成为解释此构式转换现象的理据,这有待进一步探索。

文章引用

刘 佳. “V + 人称代词 + 了”与“人称代词 + V + 了”的“转换”及理据探析

The Transformation between the Construction “V + R + le” and “R + V + le” and Its Motivation Analysis[J]. 现代语言学, 2018, 06(02): 156-163. https://doi.org/10.12677/ML.2018.62018

参考文献

- 1. Goldberg, A. (1995) A Construction Grammar Approach to Argument Structure. The Chicago University Press, Chicago.

- 2. 陈满华. “X哪儿来的?”与“哪儿来的X?”的构式差异及相关问题[J]. 汉语学习, 2010(1): 26-32.

- 3. Goldberg, A. (2006) Construction at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford University Press, Oxford.

- 4. 陈满华. 关于构式语法理论的几个问题[J]. 外语教学与研究, 2009, 41(5): 337-344.

- 5. Lakoff, G. (1987) Women, Fire, and Dangerous Thing. The Chicago University Press, Chicago. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226471013.001.0001

- 6. 荀恩东, 饶高琦, 肖晓悦, 臧娇娇. 大数据背景下BCC语料库的研制[J]. 语料库语言学, 2016, 3(1): 93-109 + 118.

- 7. 高菲. 口语句式“X + 死 + (我) + 了”的构式特点[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2011, 8(2): 115-116.

- 8. 及轶嵘. “想死我了”和“想死你了”[J]. 天津师大学报, 2000(2): 78-80.

- 9. 陈双双. “(S) + W + 死 + (O) + 了”的构式研究[D]: [硕士学位论文]. 吉林: 吉林大学文学院, 2013.

- 10. 张丕娟. 现代汉语可逆性“S + W + 死我了”句式研究[D]: [硕士学位论文]. 山东: 山东师范大学, 2012.

- 11. 侯国金. 对构式语法八大弱点的诟病[J]. 外语研究, 2013(3): 1-12.

- 12. 刘国辉. 构式语法的“构式”之辩[J]. 外语与外语教学, 2007(8): 1-5.

- 13. 张韧. 认知语法视野下的构式研究[J]. 外语研究, 2007(3): 35-40.

- 14. 牛保义. 构式语法理论研究[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2011.

- 15. 赵学德. 人体词语语义转移的认知研究[D]: [博士学位论文]. 上海: 复旦大学外文学院.

- 16. 苏得权, 钟元, 曾红, 叶浩生. 汉语动作成语语义理解激活脑区及其具身效应: 来自fMRI的证据[J]. 心理学报, 2013, 45(11): 1187-1199.

- 17. 叶浩生. 认知与身体: 理论心理学的视角[J]. 心理学报, 2013, 45(4): 481-488.

- 18. 文旭. 从构式语法到构式语用学[J]. 外国语文, 2017, 33(5): 51-53.