Advances in Psychology

Vol.06 No.05(2016), Article ID:17684,12

pages

10.12677/AP.2016.65076

Embodied Effect Occurs in the Early Phase of Emotional Cognitive Processes

Xin Bi1, Zhiqin Yang2

1Soochow University, Suzhou Jiangsu

2Xi’an Jiaotong Liverpool University, Suzhou Jiangsu

Received: May. 5th, 2016; accepted: May. 20th, 2016; published: May. 27th, 2016

Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ABSTRACT

Research shows that the process of understanding the emotions involves embodied simulation. The outer periphery of the body movement can activate the emotional perception. In this study, emotional words with positive, negative and neutral valence are used as stimulations. The emotional STROOP task is employed in this study, if a specific emotion has been received and processed by the participants; this would occupy a certain of cognition resources and thus make the following color naming test slower. This interference effect is called emotional STROOP effect. Through two organized experiments with different stimulus presentation time and emotional STROOP tasks, it has been explored that how embodied cognition affects the emotional cognitive processing in time-varying situations. Experiment one finds that: 1) when stimulus presents 10 ms to 500 ms, there has been an emotional STROOP effect; 2) within 10 ms to 100 ms of stimulus presentation time, emotional STROOP effect size increases linearly, but after 100 ms, there appears a sharp decline; the second experiment adds an embodied operation on the basis of experiment one in order to enhance or inhibit the participants’ understanding of emotion, the result of experiment 2 is a further verification that emotional STROOP effect shows a sharp decline after the 100 ms group due to the disappearance of embodied cognitive influence on emotional cognitive processing. These results indicate that one strategy of cognition system is using our body as a tool to understand the emotion effectively. But this strategy is not the only one and it has a time pressure. The embodied cognition works fast, but if, for some reason, the embodied cognition cannot aid the understanding of emotions, the abstract thinking can also guarantee that we understand the emotions. The result of this study may lead to a conclusion that embodied cognition does occur in the cognition process and body would be used in a rather early stage of the process of emotion understanding.

Keywords:Emotional STROOP Task, Embodied Simulation, Embodied Effect, Time Pressure

具身效应发生在情绪认知加工过程的早期

毕新1,杨智钦2

1苏州大学,江苏 苏州

2西交利物浦大学,江苏 苏州

收稿日期:2016年5月5日;录用日期:2016年5月20日;发布日期:2016年5月27日

摘 要

情绪的理解过程中需要具身模仿参与,同时外周身体运动也可以激活对于情绪的感知。本研究采用积极、消极和中性情绪效价词汇作为刺激材料,采用情绪STROOP任务(如果被试接收并加工了某种特定的情绪,会占用一定的认知资源,这将导致随后的颜色命名反应变慢,这种干扰效应被称为情绪STROOP效应),通过递进的两个实验,在刺激呈现不同时间条件下,采用情绪STROOP范式的色块颜色判断任务,探索情绪认知加工过程中具身认知参与随时间变化的特点和机制。实验一结果发现:1) 在刺激呈现10 ms到500 ms的时间段内,情绪STROOP效应一直存在;2) 在10 ms到100 ms的刺激呈现时间内,情绪STROOP效应量呈线性增长趋势,但是在100 ms后,出现急剧的下降;实验二在实验一的基础上加入具身介入操作以增强或抑制被试对于情绪的理解,结果进一步验证实验一中情绪STROOP效应量在100 ms以后的急剧下降是由具身模拟对于情绪认知加工的影响消失所致。结果表明,利用身体作为工具帮助我们有效理解情绪是认知系统的一个策略,但此策略有一个时间上的压力。具身认知启动速度快,但如果由于某些原因,具身认知不能帮助我们完成情绪理解,抽象思维还可以保证我们的情绪理解。这项研究发现了利用身体去帮助我们理解情绪的具身效应出现在早期的认知加工过程中。

关键词 :情绪STROOP任务,具身模拟,具身效应,时间压力

1. 问题提出

认知作为一种心理过程,究竟是抽象的符号加工,还是身体感觉运动系统的内部模拟与复演?对于这一问题的讨论涉到具身认知和离身认知的不同理解 (叶浩生,2014) 。Barsalou认为,认知系统中不但存在对于抽象符号的操作,同时也存在对于身体状态的操作,而抽象符号是由身体状态转化的 (Barsalou, 1999, 2008, 2010) ,这就为具身认知和离身认知的兼容提供了理论基础,同时也与Wilson等人具身认知领域的温和具身认知观相符 (Wilson, 2002) 。既然具身认知和离身认知是可以共存在一个认知过程里面的,那么其发生顺序又是怎样的,本研究将借助情绪认知控制加工的经典实验范式进行考察。

1.1. 身体与情绪认知加工过程密切相关

身体行为层面和中枢神经系统的研究证明,身体模仿既可以促进理解他人情绪,又可以激活认知主体对于自己情绪的感受( 丁峻,张静,陈巍,2009 ; 刘亚,王振宏,孔风,2011 )。行为研究发现认知活动会受到身体模仿动作的影响;人的情绪活动以及情绪理解,与身体模仿有关系(杨立昊,许远理,&金云波,2012),特别是“镜像神经元”的发现,更从认知神经系统的层面为具身认知的观点提供了支持( 丁峻,陈巍,2009 ; 叶浩生,2012 )。

面部是情绪表达最常用的部位之一,有很多经典的具身干涉实验选择面部作为操作部位。例如,通过控制住面部的肌肉活动,进而阻止对于情绪图片面部肌肉模仿,在这样的情况下被试对于图片的情绪效价判断时间显著变慢(杨立昊等,2012)。Strack的研究让这两组被试来评价卡通图片的幽默程度 (Strack, Martin, & Stepper, 1998) 。研究结果表明,用牙齿咬笔的被试组评估卡通图片的幽默程度显著高于用嘴唇咬笔的被试组,用嘴唇含笔从而抑制了面部表情的被试明显倾向于认为卡通图片不幽默,但事实上两组被试看到的卡通图片是一样的。之后,这个研究范式被许多研究者用来进行具身情绪的研究。

FMRI实验研究也表明,抽象词汇更多激活了大脑前喙扣带皮质(rostral anterior cingulate cortex)区域的活动,而这一区域是与情绪处理相关,这意味着抽象概念的理解过程必须涉及到情绪的参与;研究者进一步认为具体词汇是根植于我们的感觉运动经验(sensory-motor experience)的,而抽象词汇是根植于情感经验的 (Vigliocco et al., 2014) 。可见,情绪可以作为研究身体如何参与认知过程研究中的中介。情绪STROOP任务作为研究认知加工过程的常用范式,可以用来考察具身认知视角下身体和认知之间的关系 (刘桂琴,张虹,2015) 。

1.2. 情绪STROOP任务研究结果的不一致

随着色词STROOP任务逐渐成为信息加工领域研究的重要工具,其适用的研究领域不断扩大,并进一步从最初的注意、认知、语言领域,延展到情绪、认知神经科学等领域,并且发展出了多种变式(曾瑜芬,2005; 陈俊,刘海燕,张积家,2007 ; 白学军,刘湍丽,沈德立,2014 ),其中包括该领域现在的热点——情绪STROOP任务。用情绪词或者中性词替代颜色词以后,发现对于情绪词的字体颜色判断显著慢于对于中性词的颜色判断,这种干扰效应被称为情绪STROOP效应。

已有的有关情绪STROOP效应的研究采用的刺激材料固然不同,在被试选择、任务难度、刺激呈现的时间等方面都很不一样。例如,有的研究将刺激的呈现时间分为阈上和阈下两种,在阈下的方式呈现时,认知主体意识不到情绪刺激的存在;当以阈上的方式呈现时,认知主体可以注意到并且能够意识到情绪刺激的存在 (封春亮,罗跃嘉,2011) ,另有研究认为阈下呈现刺激可以使认知功能最低限度地参与加工,能够得到比较纯粹的情绪启动 (杨丽珠,蒋重清,刘颖,2005) 。蒋重清等人给被试呈现笑、哭和中性的人脸图片,呈现刺激时间为阈下12 ms,随后要求被试对靶刺激颜色块的颜色(蓝色和红色)进行判断反应,发现积极和消极情绪都产生情绪STROOP效应,但是效应随着年龄的增长而减小,到了成人阶段即表现为不显著( 蒋重清,杨丽珠,刘颖,2007 ; 杨丽珠等,2005 )。但是在刘亚和王振宏以大学生为被试,采用多种任务(包括情绪词汇判定任务、情绪图片颜色命名任务等)的研究中,对于同一组被试,刺激呈现时间为3000 ms(如被试一旦做出反应,则刺激消失)的情况下,各项任务中均发现了显著的STROOP效应,在各项任务中均发现了显著的STROOP效应 (刘亚,王振宏,2011) ,在国外的情绪STROOP范式的实验中,Mogg在具有焦虑特质的被试身上发现了STROOP效应 (Mogg, Mathews, Bird, & Macgregor-Morris, 1990) ,而Martin等人采用蜘蛛图片作为干扰刺激的情绪STROOP研究发现自幼儿到成人都表现出了显著的STROOP效应 (Martin & Jones, 1995) 。

造成以上这些实验结果之间存在不一致的原因,可能在于其情绪刺激的选择、刺激呈现的时间、认知任务等因素的不同( 程真波,黄宇霞,2013 ; 蒋重清等,2007 )。此外,封春亮和罗跃嘉以大学生为被试,比较了阈上和阈下的情绪STROOP效应,发现在刺激阈下呈现时间16.7 ms条件下,低唤醒正性和负性条件下的反应时都比中性条件下长,而且低唤醒图片的反应时大于高唤醒图片的反应时;而在刺激阈上呈现时间300 ms时,高唤醒正性和负性条件下的反应时都比中性条件下的反应时要长,高唤醒图片的反应时大于低唤醒图片的反应时 (封春亮,罗跃嘉,2011) 。阈上和阈下情绪STROOP效应的不同,表明了随着刺激呈现的时间变化情绪STROOP的效应可能有不一样的机制。

根据以上研究回顾,本研究认为,情绪STROOP效应量会随着刺激呈现时间的不同而变化,当前已有研究中关于成年被试在情绪相关研究STROOP效应的不一致,主要是因为刺激材料或刺激呈现时间不同造成的。本研究将通过两个基本相同的实验来考察这一变化情况,两个实验使用相同刺激材料下,通过改变刺激呈现时间,在一个统一一致的框架下,考察STROOP效应随着刺激时间的变化情况,对成年人被试是否具有情绪STROOP效应进行验证实验,同时探讨效应随刺激时间的变化规律。所不同的地方在于,实验一是一个纯粹的情绪STROOP任务,而实验二在实验一的基础上加入了具身介入操作,以此来促进或者抑制被试对于情绪的理解,以此进一步考察身体如何参与情绪认知的深层次机制。

在已有研究报告中,刺激呈现的时间有4 ms ( Patton,1998 ; 廖声立,陶德清,2004 )、16.7 ms (封春亮,罗跃嘉,2011) 、50 ms (廖声立,陶德清,2004) 、200 ms ( Patton,1998 ; 廖声立,陶德清,2004 )、300 ms (封春亮,罗跃嘉,2011) 、1000 ms (廖声立,陶德清,2004) 。由此,本研究在4 ms和16.7 ms之间选用10 ms,在16.7 ms和50 ms之间选用30 ms,在50 ms和200 ms之间选用100 ms,在300 ms和1000 ms之间选用500 ms作为刺激呈现时间,从刺激呈现时间方面为现有研究提供有效补充。

2. 实验一

2.1. 假设

正常成人在情绪STROOP任务中确实应该表现出情绪STROOP效应,即对于积极和消极情绪词汇的反应时,要显著长于中性情绪的反应时。以中性情绪效价词汇的反应时为基准,情绪STROOP干扰效应量,亦即积极和消极情绪效价词汇和中性情绪效价词汇的反应时之差,会随着刺激呈现时间不同而变化。

2.2. 方法

2.2.1. 被试

选取江苏某大学大一至大四的50名在校大学生(24男,26女),年龄19到23岁,身心健康,均为右利手,均无色盲、色弱等色觉视力障碍,视力正常或矫正正常,可熟练使用计算机,被试完成实验后均获得一定量的报酬。

2.2.2. 仪器和材料

实验程序采用PsychoPy软件(版本v1.80.03)编制。实验用机为DELL OPTIPLEX790,27英寸纯平显示器。实验中共选用72个汉语双字形容词(24个积极词汇、24个消极词汇、24个中性词汇),选择26名在校大学生对《汉语双字形容词词典》中选取的300个词汇进行效价评定。被试在九点量表上对词汇的效价评分。我们选取了24个平均得分为−3.2的词汇作为消极词汇,选取了24个平均得分为+3.3的词汇作为积极词汇,选取24个非形容词的无关词汇作为中性词汇。

2.2.3. 实验设计与程序

实验是3 × 4两因素被试内设计,两个自变量水平分别是词汇情绪效价(“积极”,“消极”和“中性”)和刺激呈现时间(10 ms、30 ms、100 ms和500 ms)。刺激呈现时间的选取,是将已有研究文献中所报告的时间从小到大排列为数列,然后在其中选取不同的正数时间:从阈下选取10 ms和30 ms两个时间,从阈上选取100 ms和500 ms两个时间。

实验采用移动窗口技术,被试在计算机上进行。实验中,屏幕中首先出现一个注视点“+”,呈现1000 ms至2000 ms内的随机时间,之后出现刺激词汇,刺激词汇的出现顺序在“积极”、“消极”和“中性”之间进行了平衡,随机呈现。对于每个被试,所有的72个刺激词汇都呈现四次,呈现时间随机分别为10 ms、30 ms、100 ms和500 ms。随后出现一个色块,其颜色为红色、绿色、黄色和蓝色随机呈现,要求被试通过按键F,G,H,J对四种颜色进行判断,按键规则为红色-F键、绿色-G键、黄色-H键,以及蓝色-J键。被试做完一次颜色判断以后,自动开始下一个试次。

所有被试都在完全一致的实验室照明和温度条件下完成实验。为避免被试可能情绪的干扰,在实验开始前,有实验助手引导被试进行放松活动。虽然积极、消极和中性词汇的出现顺序已经进行了平衡,但在实验进行过程中,每进行12个颜色判断任务以后,休息5秒钟,以消除在实验过程中可能的情绪积累。

2.3. 结果与分析

采用SPSS21.0对于实验数据进行统计,被试在不同条件下对色块的颜色判断反应时结果见表1。此外,经过计算,干扰量数据也列在表1中。其中积极词汇的干扰效应量为积极词汇呈现后的色块颜色判断反应时减去中性词汇后的颜色判断反应时,消极词汇的干扰效应量同理可得。同时计算了消极词汇和积极词汇引起的反应时之差作为参考(见干扰效应量数据)。

3 (词汇效价:积极、消极、中性) × 4 (刺激呈现时间:10 ms、30 ms、100 ms、500 ms)的重复测量方差分析显示,被试内因素词汇情绪效价和刺激呈现时间两变量交互作用显著,F(6,44) = 14.978,p < 0.001。由于所有被试的反应正确率都在95%以上,因此只对于平均反应时进行多因素重复测量方差分析,详见表2。

进一步进行简单效应分析,发现在所有4种刺激呈现时间下,都出现了显著的情绪STROOP效应,积极情绪效价和消极情绪效价的词汇呈现之后,相比较于中性词汇,色块的颜色判断反应时明显延长,说明积极情绪词和消极情绪词都引起了情绪的加工,进而影响了后续的非情绪颜色判断任务,造成颜色判断反应变慢。具体而言,在刺激呈现时间为10 ms时,不同词汇情绪效价条件的反应时差异显著,F(2,48) = 61.416,p < 0.001,积极词汇和消极词汇的平均反应时都大于中性词汇的反应时,p < 0.001,出现了情绪STROOP效应;但积极词汇和消极词汇之间的差异不显著,p > 0.05。

Table 1. The color-judging reaction time and interference effects under different condition (ms)

表1. 在不同条件下颜色判断反应时和干扰效应量(ms)

Table 2. Variance analysis between emotional valence, stimulus presentation time and color-judging reaction time

表2. 词汇情绪效价和刺激呈现时间对颜色反应时影响的方差分析

30 ms时,不同词汇情绪效价条件的反应时差异也非常显著,F(2,48) = 160.264,p < 0.001。也出现了情绪STROOP效应,积极词汇和消极词汇的平均反应时都大于中性词汇的反应时,p < 0.001;但积极词汇和消极词汇之间的差异不显著,p > 0.05。

100 ms时,不同词汇情绪效价条件的反应时差异非常显著,F(2,48) = 370.662,p < 0.001;出现了情绪STROOP效应,积极词汇和消极词汇的平均反应时都大于中性词汇的反应时,p < 0.001;但积极词汇和消极词汇之间的差异不显著,p > 0.05。

在500 m组中,不同词汇情绪效价条件的反应时差异也非常显著,F(2,48) = 159.573,p < 0.001;出现了情绪STROOP效应,积极词汇和消极词汇的平均反应时都大于中性词汇的反应时,p < 0.001;在500 ms条件下,积极词汇条件下的平均反应时小于消极词汇条件下的反应时,p < 0.01。

在词汇情绪效价的三个不同水平上,四种不同的刺激呈现时间条件下的反应时也呈现不同的特征。具体而言,经过简单效应分析发现,对于积极词汇来讲,四种不同刺激时间下的反应时差异显著,F(3,47) = 23.93,p < 0.001。事后两两比较发现,10 ms与30 ms差异不显著,p > 0.05,10 ms与100 ms、500 ms之间的差异显著,p < 0.001;30 ms与100 ms、500 ms之间的差异显著,p < 0.001;100 ms与500 ms之间差异不显著,p > 0.05。总得来说,10 ms和30 ms条件下的反应时处于相近的水平上,100 ms和500 ms之间反应时也在相似的水平上。如果10 ms和30 ms看作一组的话,这一条件组的平均反应时,要小于与100 ms和500 ms条件组的反应时,p < 0.001。这说明随着刺激呈现时间的加长,刺激所造成的效应总体有一定的递增变化规律。

再看消极词汇,同样发现在四种不同刺激时间下的反应时差异显著,F(3,47) = 40.416,p < 0.001。事后两两比较发现,10 ms与30 ms差异不显著,p > 0.05,10 ms与100 ms、500 ms之间的差异显著,p < 0.001;30 ms与100 ms、500 ms之间的差异显著,p < 0.001;100 ms与500 ms之间差异显著,p > 0.01。与积极词汇类似,10 ms和30 ms条件下的反应时处于相近的水平。如果将10 ms和30 ms做为一组的话,其反应时小于100 ms和500 ms这一组,p < 0.001。但与积极词汇不同的地方在于,在消极词汇条件下,500 ms条件下的反应时大于100 ms的反应时,p < 0.05。以上结果也说明,随着刺激呈现时间的增加,刺激所造成的效应成递增变化。

2.4. 讨论

2.4.1. 成年人被试也出现情绪STROOP效应

这个结果和之前的研究结果一致( 刘亚,王振宏,2011 ;王才康,1995)。本实验使用的范式和材料与杨丽珠等人的实验相似( 蒋重清et al.,2007 ; 杨丽珠et al.,2005 ),在杨丽珠等人的实验中,成年人被试没有出现情绪STROOP效应,但是在其研究讨论中,她们认为成年人应该要出现情绪STROOP效应。本实验验证了这些观点,证明成年人被试也确实会出现情绪STROOP效应。

2.4.2. 情绪STROOP效应会随着刺激呈现时间不同而变化

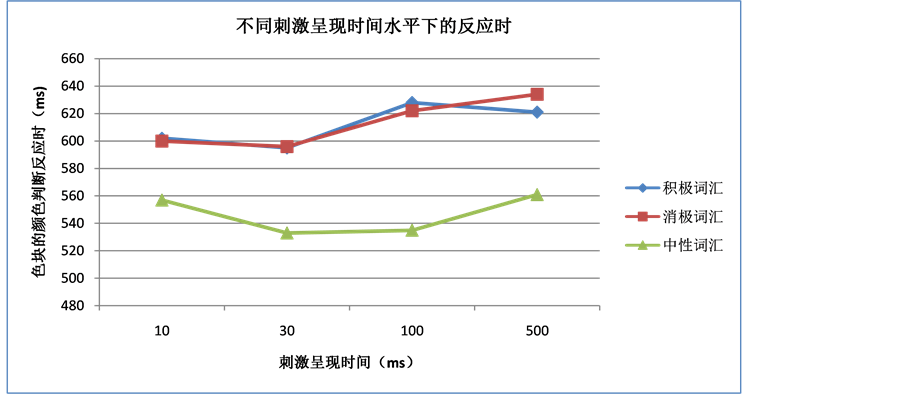

本研究的问题提出,就是发现相似实验范式下情绪STROOP效应结果出现的不一致可能是由于已有研究本身刺激呈现时间不一致造成的;并由此大胆推测,情绪STROOP效应会随着刺激呈现时间的不同而变化。如图1所示,通过进一步检验反应时的变化规律,实验结果验证了此假设。虽然在不同的刺激呈现时间下,积极词汇和消极词汇条件下的反应时各不相同,有所增减变化,但是在100 ms之前,积极词汇、消极词汇和中性词汇条件下的反应时变化趋势基本一致:在30 ms时,反应时有明显减小,到100 ms时,反应时增大,其中积极词汇和消极词汇的增长幅度要大一些;但是在500 ms的刺激呈现时间下,积极词汇的反应时变小,而消极词汇和中性词汇的反应时成增加趋势。

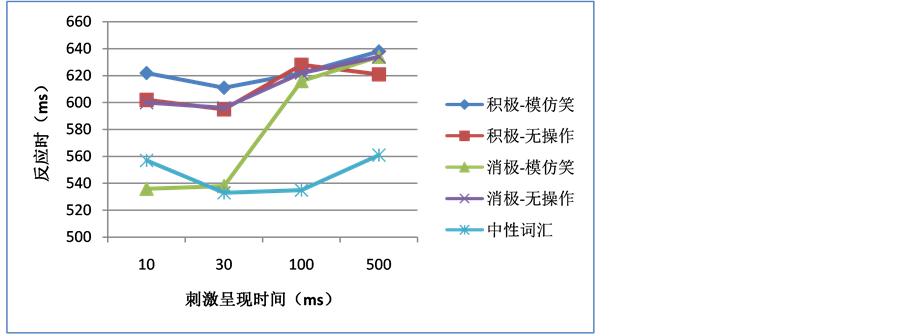

为了验证在500 ms时,情绪STROOP的显著减小是否确实是由于身体具身效应的减少造成的,我们在实验一的基础上,增加了具身介入操作,作为本研究的实验二(见图2)。实验二主要是考察在一定的反应时间之后,身体活动或者说具身效应,是否不再影响到认知加工过程。已有研究表明,具身干涉会促进同类情绪的理解,但是会抑制相反情绪的理解( Havas, Glenberg, & Rinck, 2007 ; Strack et al., 1998 )。实验一的行为实验并不能显性地体现身体参与认知加工活动的情况,在实验二中,我们可以显性的加入Strack的具身介入操作,以改变面部表情肌肉活动的方式,显性地促进或者抑制对于情绪的理解,同时采用与实验一完全一致的实验材料和过程,通过情绪STROOP效应的随着刺激呈现时间不同的变化情况来判断身体参与情绪认知加工过程的特点。

3. 实验二

3.1. 假设

基于实验一的结果,本实验假设身体的具身效应对于情绪认知加工过程的影响在一个时间段内有效,存在着一个时间节点,过了这个时间节点,即使仍然存在强制的具身模仿状态,但是已经不能显著影响到认知加工过程。

Figure 1. Reaction time of participants under different condition

图1. 不同条件下被试的反应时变化

Figure 2. The curve of interference amount of positive words and negative words

图2. 积极词汇和消极词汇的干扰量变化曲线

3.2. 方法

3.2.1. 被试

同实验一。

3.2.2. 仪器和材料

同实验一。

3.2.3. 程序与设计

实验是2 × 2 × 4三因素被试内设计,三个自变量水平分别是词汇的效价(“积极”和“消极”)和对被试进行的表情控制(“牙齿咬铅笔”和“嘴唇含铅笔”),以及刺激的时间(10 ms、30 ms、100 ms、500 ms)。

实验二的程序完全和实验一相同。在实验开始之前,要求被试“用牙齿固定铅笔”或者“用嘴唇固定铅笔”,有一半的被试实验开始时用牙齿固定铅笔,另一半被试实验开始时用嘴唇固定铅笔。在整个实验过程中,被试需要保持这一动作。为防止被试猜测行为控制的目的而影响结果,会告知被试这样做的目的是为了阻止他们默读词汇。实验过程中每判断完12个词汇之后会要求被试更换固定铅笔的方式,例如:原来“用牙齿固定铅笔”的改为“用嘴唇固定铅笔”,以此平衡两种条件之间的顺序,同时检验被试是否根据要求正确放置铅笔,另外也使得被试能够在此期间适当休息。整个实验大概需要10分钟的时间。正式实验开始之前会有4个练习实验让被试熟悉实验任务。

3.3. 数据分析和结果

实验反应时数据如表3所示。由于实验材料和程序完全相同,因此,为了便于分析,我们将实验一中的中性词汇反应时补充在下表中,作为参考。

2 (词汇效价:积极、消极) × 2 (具身操作:牙齿咬笔、嘴唇含笔) × 4 (刺激呈现时间:10 ms、30 ms、100 ms、500 ms)多因素重复测量方差分析显示,词汇情绪效价、刺激呈现时间和具身操作表情控制三个变量之间的交互作用显著,F(3,23) = 162.445,p < 0.001。由于所有被试的反应正确率都在95%以上,因此只对于平均反应时进行多因素重复测量方差分析,详见表4。

按照刺激呈现时间不同,进行简单效应分析如下。

在10 ms条件下,词汇效价和具身操作交互作用显著,F(1,49) = 680.921,p < 0.001;用牙齿固定笔模拟笑表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著F(1,49) = 402.763,p < 0.001,积极词汇的反应时明显大于消极词汇的反应时,反应时的差值为86 ms。结合实验一的数据来看,积极情绪效价的启动效应稍有加强(实验二M = 622 vs. 实验一M = 602),但是消极情绪效价的启动效应被几乎完全抑制(实验二M = 536 vs. 实验一M = 600)。用嘴唇固定笔模拟哭表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著,F(1,23) = 336.894,p < 0.001,消极词汇的反应时明显的大于积极词汇的反应时,反应时的差值为65 ms。消极情绪效价的启动效应稍有加强(实验二M = 617 vs. 实验一M = 600),但是积极情绪效价的启动效应被几乎完全抑制(实验二M = 552 vs. 实验一M = 602)。以上数据说明模仿笑的具身干涉促进了同方向的身体模拟,但是抑制了反方向的身体模拟,身体参与了认知加工过程。

在30 ms条件下,词汇效价和具身操作交互作用显著,F(1,49) = 690.639,p < 0.001;用牙齿固定笔模拟笑表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著F(1,24) = 249.168,p < 0.001,积极词汇的反应时明显大于消极词汇的反应时,反应时的差值为73 ms;积极情绪效价的启动效应稍有加强(实验二M = 611 VS实验一M = 595),但是消极情绪效价的启动效应被几乎完全抑制(实验二M = 538 VS实验一M = 596)。用嘴唇固定笔模拟哭表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著,F(1,24) = 410.207,p < 0.001,消极词汇的反应时明显的大于积极词汇的反应时,反应时差值为90 ms。消极情绪

Table 3. Reaction time of embodied interference experiment with different stimulus presentation time (ms)

表3. 具身干涉实验中不同刺激呈现时间条件下反应时(ms)

Table 4. Variance analysis between word’s emotional valence, embodied interference, stimulus presentation time and color- judging reaction time

表4. 词汇情绪效价、具身干涉和刺激呈现时间对颜色反应时影响的方差分析

效价的启动效应稍有加强(实验二M = 637 vs. 实验一M = 596),但是积极情绪效价的启动效应被几乎完全抑制(实验二M = 547 vs. 实验一M = 595)。以上数据说明模仿笑的具身干涉促进了同方向的身体模拟,但是抑制了反方向的身体模拟,身体参与了认知加工过程。

在100 ms条件下,词汇效价和具身操作交互作用显著,F(1,49) = 33.246,p < 0.001;不同于之前的10 ms和30 ms条件,在100 ms条件下,具身干涉操作的主效应不显著,F(1,49) = 0.695,p > 0.05。用牙齿固定笔从而模拟笑表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异不显著,F(1,24) = 1.621,p > 0.05,积极词汇的反应时和消极词汇的反应时大致相同。用嘴唇固定笔从而模拟哭表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著,F(1,24) = 47.941,p < 0.001,消极词汇的反应时明显的大于积极词汇的反应时,反应时差值为26 ms。消极情绪效价的启动效应几乎没有变化(实验二M = 630 vs. 实验一M = 622),但是积极情绪效价的启动效应被部分抑制(实验二M = 604 vs. 实验一M = 628)。以上数据说明,模拟笑的具身操作已不能影响颜色判断的认知加工过程。模拟哭的具身操作对于积极词汇还有一定的抑制作用,但是对于消极词汇已经没有影响了。

在500 ms条件下,词汇效价和具身操作交互作用显著,F(1,49) = 10.496,p < 0.05;但是词汇效价的主效应不显著,F(1,49) = 3.669,p > 0.05。具身干涉操作的主效应不显著,F(1,49) = 0.391,p > 0.05。用牙齿固定笔从而模拟笑表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异不显著,F(1,49) = 0.896,p > 0.05,积极词汇的反应时和消极词汇的反应时大致相同,如图3所示。用嘴唇固定笔从而模拟哭表情的具身操作时,积极词汇和消极词汇的反应时差异显著,F(1,24) = 12.533,p < 0.001,消极词汇的反应时明显的大于积极词汇的反应时,效应量为16 ms。消极情绪效价的启动效应基本没有变化(实验二M = 646 vs. 实验一M = 634),但是积极情绪效价的启动效应基本没有变化(实验二M = 630 vs. 实验一M = 621),如图4所示。以上数据说明,模拟笑和模拟哭的具身操作已不能影响颜色判断的认知加工过程。

4. 讨论

结合实验一的数据,发现实验二的结果较好的验证了实验的假设,即在刺激呈现一定的时间以后,身体的具身模拟不再对于后续的认知加工有影响。实验一的结果中,100 ms以后的情绪STROOP效应量急剧下降,本研究认为这可能是由于身体具身效应消失的缘故,实验二的结果验证了这一假设。

4.1. 身体的参与是一种高效认知策略

实验一的结果表明了,在控制了实验材料和任务难度的情况下,情绪STROOP效应确实会随着刺激呈现时间的变化而改变,在10 ms到100 ms的刺激呈现时间内,情绪STROOP效应呈线性增加趋势,但是在100 ms后,出现急剧的下降。在刺激呈现10 ms到500 ms的时间段内,情绪STROOP效应一直存在。

Figure 3. The reaction time without embodied operation and the reaction time with laughing embodied simulation operation

图3. 无具身操作条件下和模拟笑具身操作条件下反应时

Figure 4. The reaction time without embodied operation and the reaction time with crying embodied simulation operation

图4. 无具身操作条件下和模拟哭具身操作条件下反应时

而身体的参与就体现在情绪STROOP效应量的变化上。影响情绪STROOP效应大小的因素有两个,一个是情绪词汇本身的启动效应,另一个是被试在阅读情绪词汇以后自动产生的具身模拟,该模拟促进了情绪理解,同时进一步促进了情绪启动效应。实验一中的情绪STROOP效应量的突然变化,就是身体参与情绪认知的具体体现。结果说明,在短刺激中,身体会自动参与认知,但当刺激时间足够长的时候,例如延长到100 ms时,身体模拟对于情绪理解的促进作用可能消失了,离身的抽象认知过程开始了,所以干扰效应突然下降。

4.2. 具身效应发生在情绪认知加工过程的早期

为了进一步证明具身参与确实有一个时间限制,会在一定的时间以后退出,我们在实验一的基础上特别增加具身干涉的设计,形成实验二的设计。情绪信息接受者身体表达如果与情绪发出者所传递的情绪信息相一致,则能够促进及优化情绪理解,如果不一致,则会阻抗对于情绪的理解 (Garbarini & Adenzato, 2004) 。根据Strack等人的研究 (Strack et al., 1998) ,实验二中的具身模拟采用了“模拟笑”和“模拟哭”两个水平,模拟笑的具身操作激活了“笑”这个动作的相关面部表情运动区域,进一步以促进积极情绪词汇的理解,同时由于控制了面部肌肉,会抑制反方向的情绪理解,也就是消极词汇的情绪理解。

诺贝尔奖获得者心理学家Daniel Kahneman在一本书中提出了“系统1”和“系统2”理论。他认为,当人们在醒着时,系统1和系统2都处于活跃状态,但是系统1是自主运行的,不断地为系统2提供印象、知觉和感觉信息。系统2处在不费力的放松状态,只有系统1的运行遇到阻碍时,系统2被激活来解决问题。这种分工是非常高效的,以“代价最小、效果最好”为原则 (Kahneman, 2011) 。结合FMRI的实验研究结果 (Vigliocco et al., 2014) ,具体词汇根植于我们的感知觉运动经验,而抽象概念根植于我们的情感经验,这些研究启发我们,身体参与到认知过程中的程度是随时间变化的。在快速刺激的情况下,如果要求进行快速反应,则主要依靠系统1工作,人们更多的依赖身体固有的模式进行反应判断,因此体现在反应时上,就是实验一中STROOP效应在短时间内,随着刺激的时间变大,刺激的强度由此变强,情绪STROOP呈上升趋势。但是当刺激时间变长到一定的程度,慢系统被激活,人们可以进行抽象的离线的认知加工,变现在STROOP效应上,就是例如实验一中扰效应量变小。由此,我们认为,在认知加工过程中依靠身体的参与可以快速做出判断,身体的参与,是一种有效的认知策略,特别是在给定一个短时间的刺激或者要求快速进行反应的时候。

5. 结论

1) 情绪STROOP效应会随着刺激呈现时间的不同而变化。

2) 身体总是会参与到情绪的认知加工过程中的,并促进或抑制对于情绪的理解。

3) 身体对于情绪认知加工的影响是受时间约束的。在刺激呈现一定时间以后,由于刺激本身被抽象离身的认知深度加工,对于身体参与的依赖减少,因此,具身效应消失。

文章引用

毕 新,杨智钦. 具身效应发生在情绪认知加工过程的早期

Embodied Effect Occurs in the Early Phase of Emotional Cognitive Processes[J]. 心理学进展, 2016, 06(05): 576-587. http://dx.doi.org/10.12677/AP.2016.65076

参考文献 (References)

- 1. 白学军, 刘湍丽, 沈德立(2014). 部分线索效应的认知抑制过程: 情绪STROOP任务的证据. 心理学报, 46(2), 143- 155.

- 2. 陈俊, 刘海燕, 张积家(2007). STROOP效应研究的新进展——理论、范式及影响因素. 心理科学, 30(2), 415-418.

- 3. 程真波, 黄宇霞(2013). 面孔一词STROOP范式中的情绪冲突效应研究. 心理科学, 36(4), 822-826.

- 4. 丁峻, 陈巍(2009). 具身认知之根: 从镜像神经元到具身模仿论. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 48(1), 132-136.

- 5. 丁峻, 张静, 陈巍(2009). 情绪的具身观: 基于第二代认知科学的视角. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 54(3), 94-97.

- 6. 封春亮, 罗跃嘉(2011). 阈上和阈下情绪STROOP效应的对比研究. 中华行为医学与脑科学, 20(11), 973-975.

- 7. 蒋重清, 杨丽珠, 刘颖(2007). 阈下情绪STROOP效应发展特点. 心理学报, 39(2), 242-248.

- 8. 廖声立, 陶德清(2004). 无意识情绪启动研究新进展. 心理科学, 27(3), 701-704.

- 9. 刘桂琴, 张虹(2015). 大学生情绪STROOP效应实验研究. 民族高等教育研究, 3(2), 45-50.

- 10. 刘亚, 王振宏(2011). 情绪STROOP效应与STROOP效应的关系.心理科学, 34(4), 806-812.

- 11. 刘亚, 王振宏, 孔风(2011). 情绪具身观: 情绪研究的新视角. 心理科学进展, 19(1), 50-59.

- 12. 杨丽珠, 蒋重清, 刘颖(2005). 阈下情绪启动效应和STROOP效应之对比实验研究. 心理科学, 28(4), 784-787.

- 13. 叶浩生(2012). 镜像神经元: 认知具身性的神经生物学证据. 心理学探新, 32(1), 3-7.

- 14. 叶浩生(2014). “具身”涵义的理论辨析. 心理学报, 46(7), 1032-1042.

- 15. Barsalou, L. W. (1999). Perceptual Symbol Systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577-660. http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x99002149

- 16. Barsalou, L. W. (2008). Grounded Cognition. The Annual Review of Psychology, 59, 617-645. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093639

- 17. Barsalou, L. W. (2010). Grounded Cognition: Past, Present, and Future. Topics in Cognitive Science, 2, 716-724. http://dx.doi.org/10.1111/j.1756-8765.2010.01115.x

- 18. Garbarini, F., & Adenzato, M. (2004). At the Root of Embodied Cognition: Cognitive Science Meets Neurophysiology. Brain & Cognition, 56, 100-106. http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2004.06.003

- 19. Havas, D. A., Glenberg, A. M., & Rinck, M. (2007). Emotion Simulation during Language Comprehension. Psychonomic Bulletin and Review, 14, 436-441. http://dx.doi.org/10.3758/BF03194085

- 20. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Strauss, Giroux.

- 21. Martin, M., & Jones, G. V. (1995). Integral Bias in the Cognitive Processing of Emotionally Linked Pictures. British Journal of Psychology, 86, 419-435. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8295.1995.tb02761.x

- 22. Mogg, K., Mathews, A., Bird, C., & Macgregor-Morris, R. (1990). Effects of Stress and Anxiety on the Processing of Threat Stimuli. Journal of Personality & Social Psychology, 59, 1230-1237. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1230

- 23. Patton, C. J. (1998). Conscious and Unconscious Emotional Activity. Journal of Experimental Psychology: General, 484- 490.

- 24. Strack, E., Martin, L. L., & Stepper, S. (1998). Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 768-777. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.768

- 25. Vigliocco, G., Kousta, S. T., Della Rosa, P. A., Vinson, D. P., Tettamanti, M., Devlin, J. T., & Cappa, S. F. (2014). The Neural Representation of Abstract Words: The Role of Emotion. Cerebral Cortex, 24, 1767-1777. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bht025

- 26. Wilson, M. (2002). Six Views of Embodied Cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 9, 625-636. http://dx.doi.org/10.3758/BF03196322