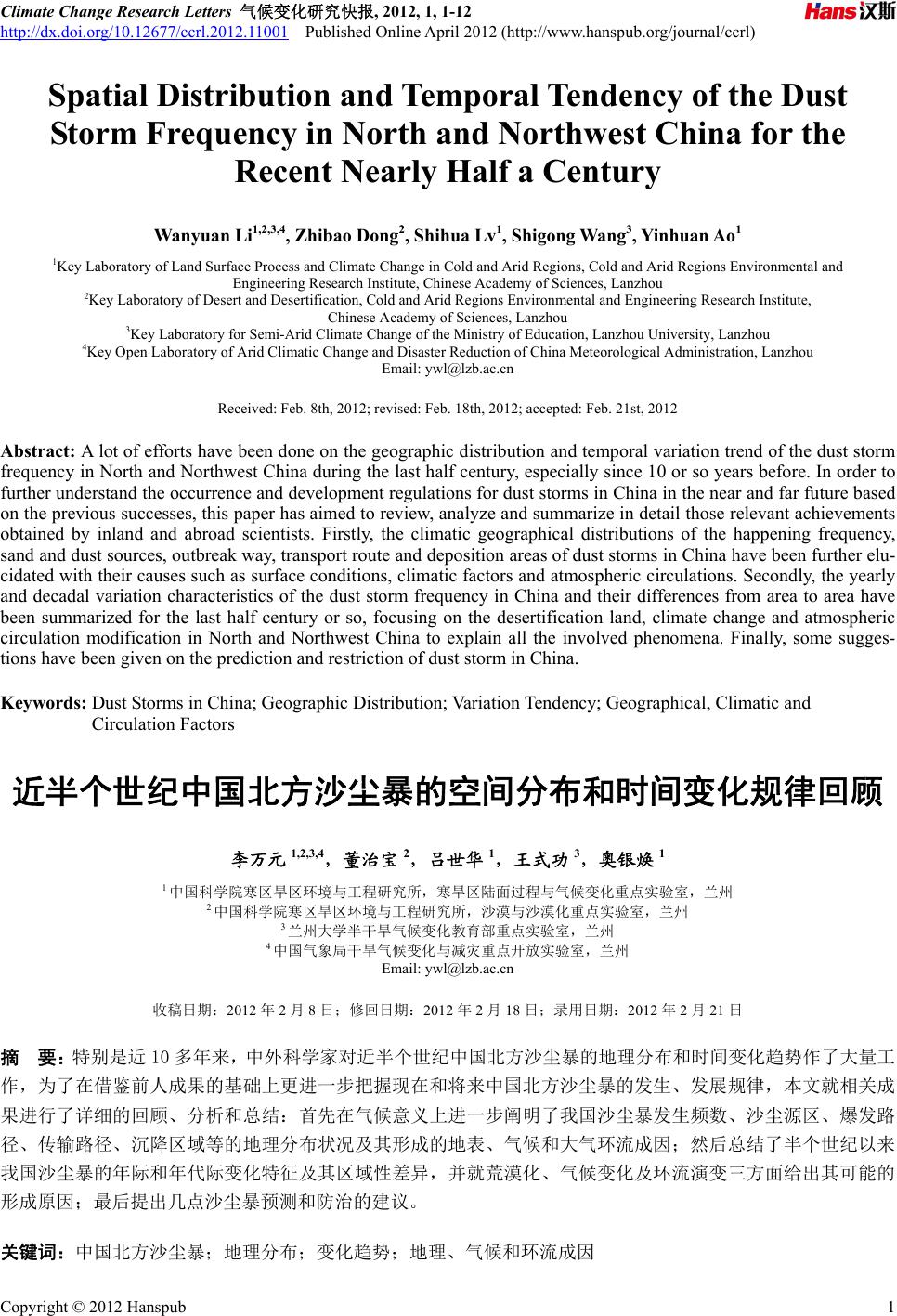

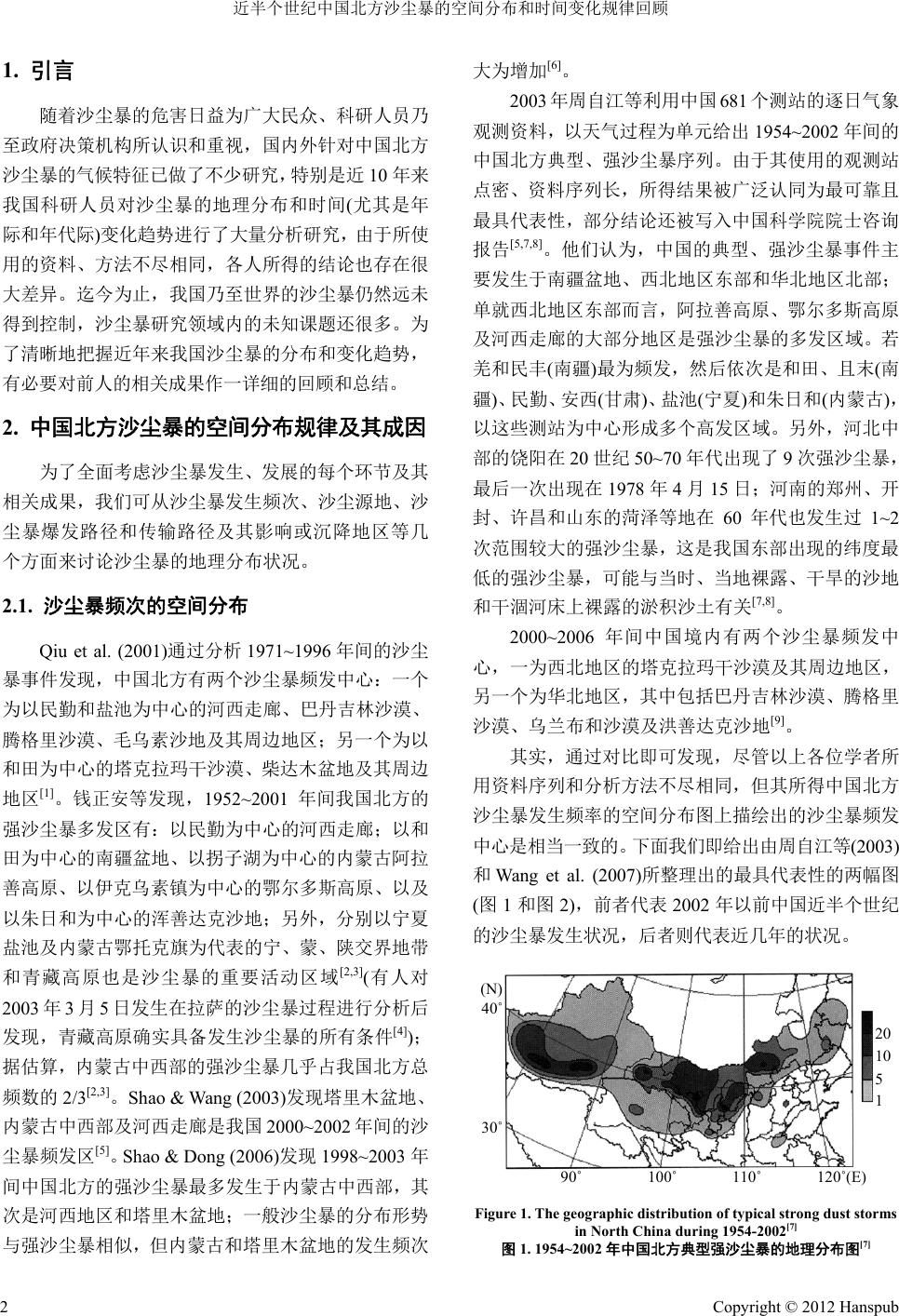

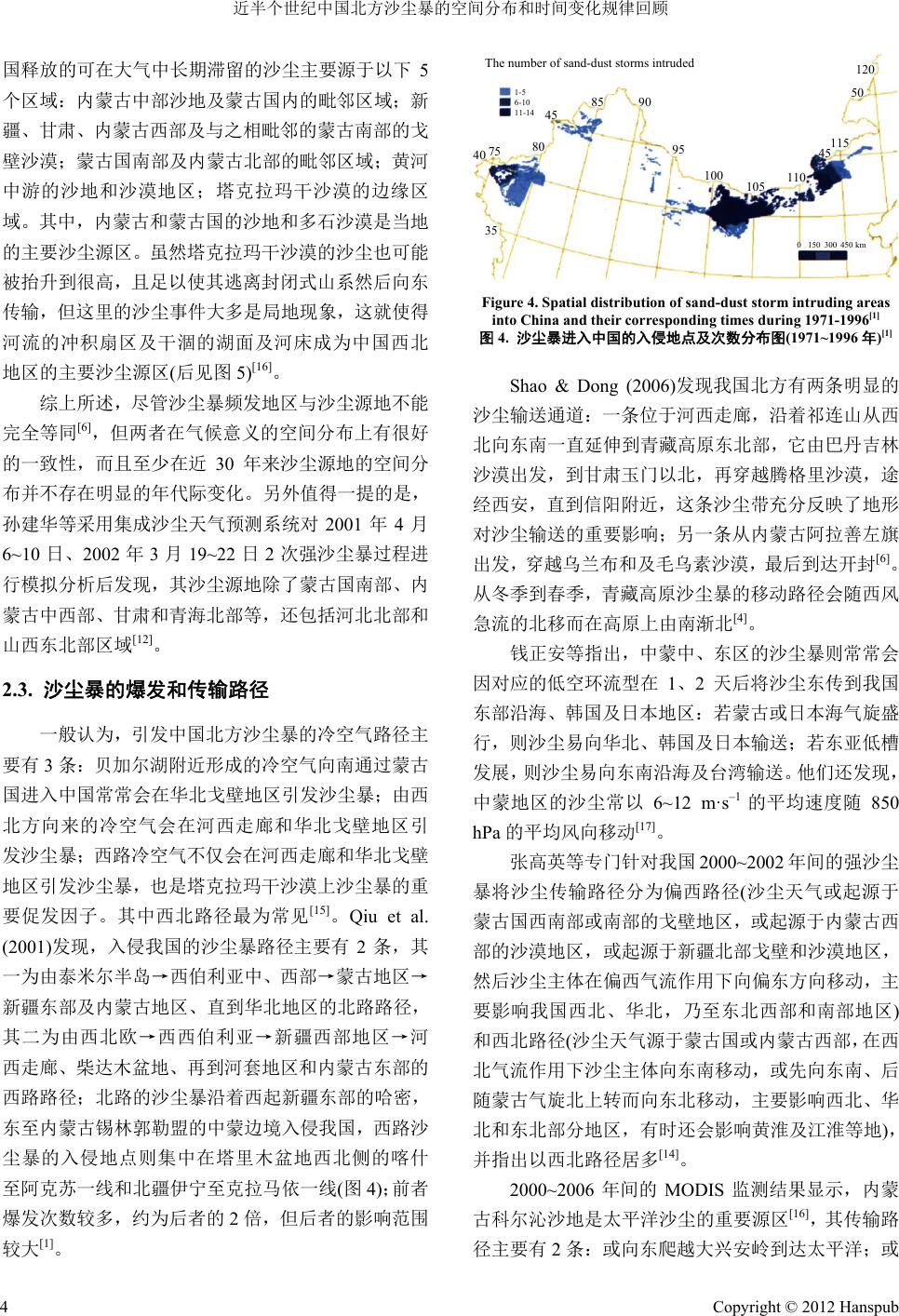

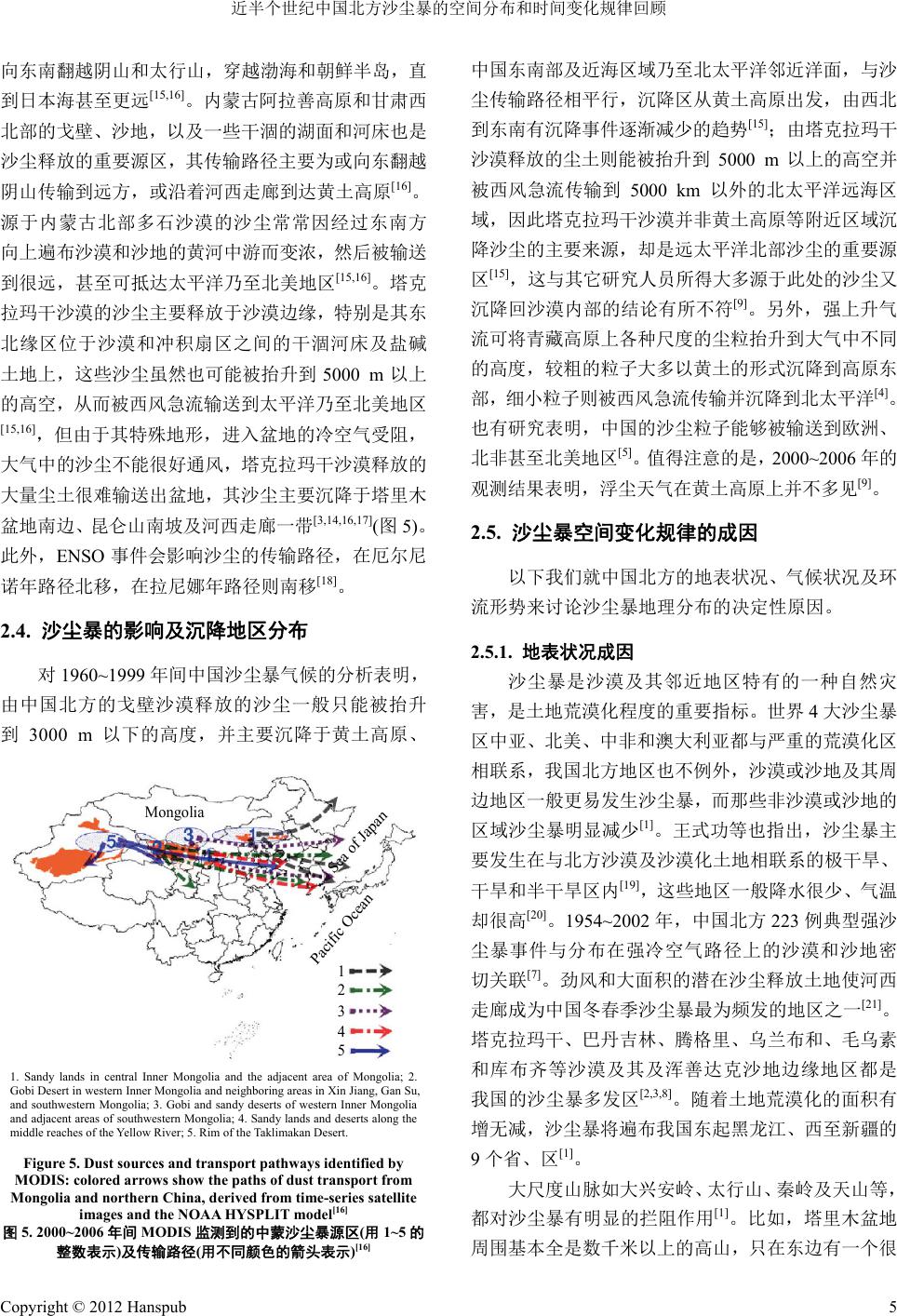

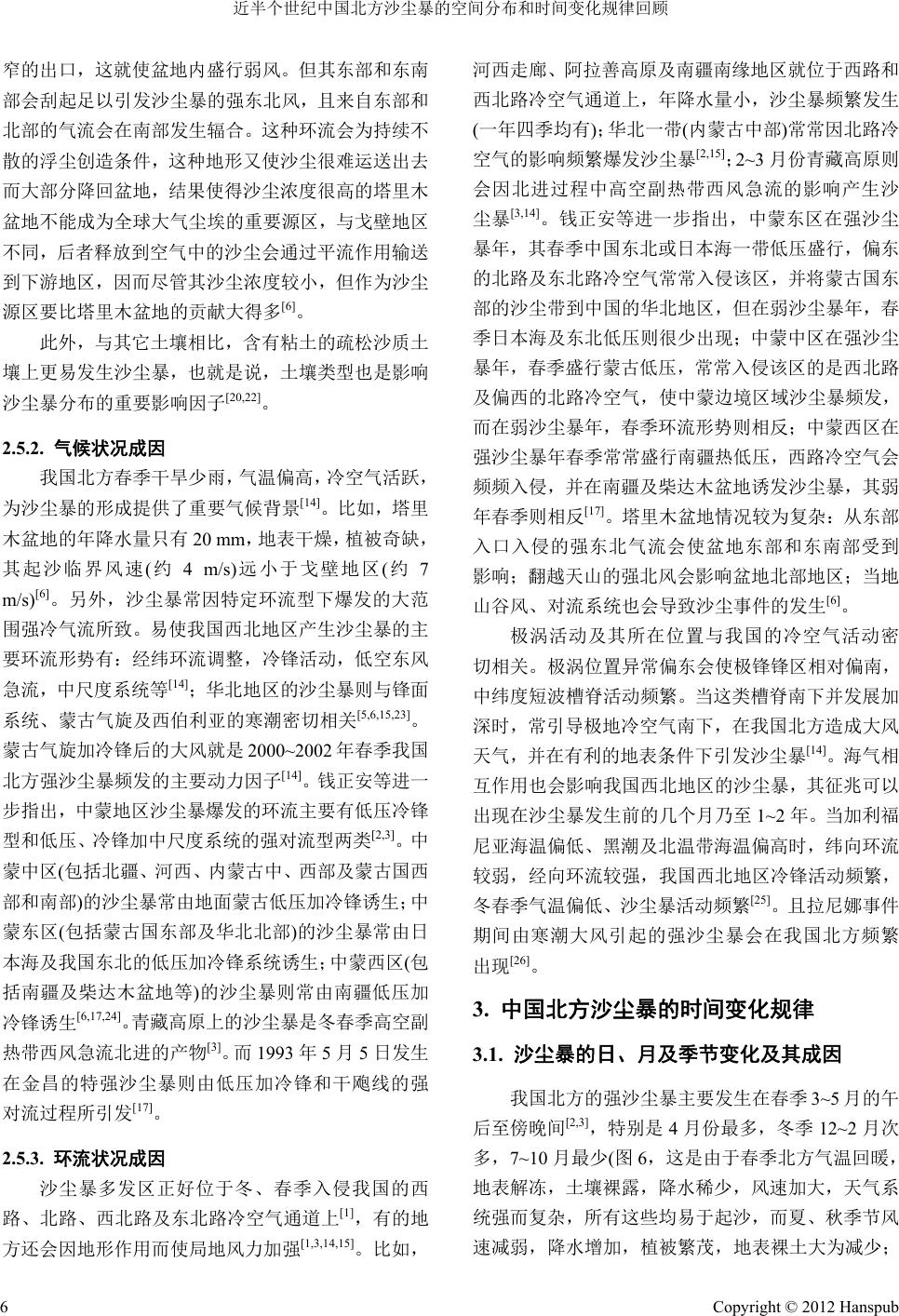

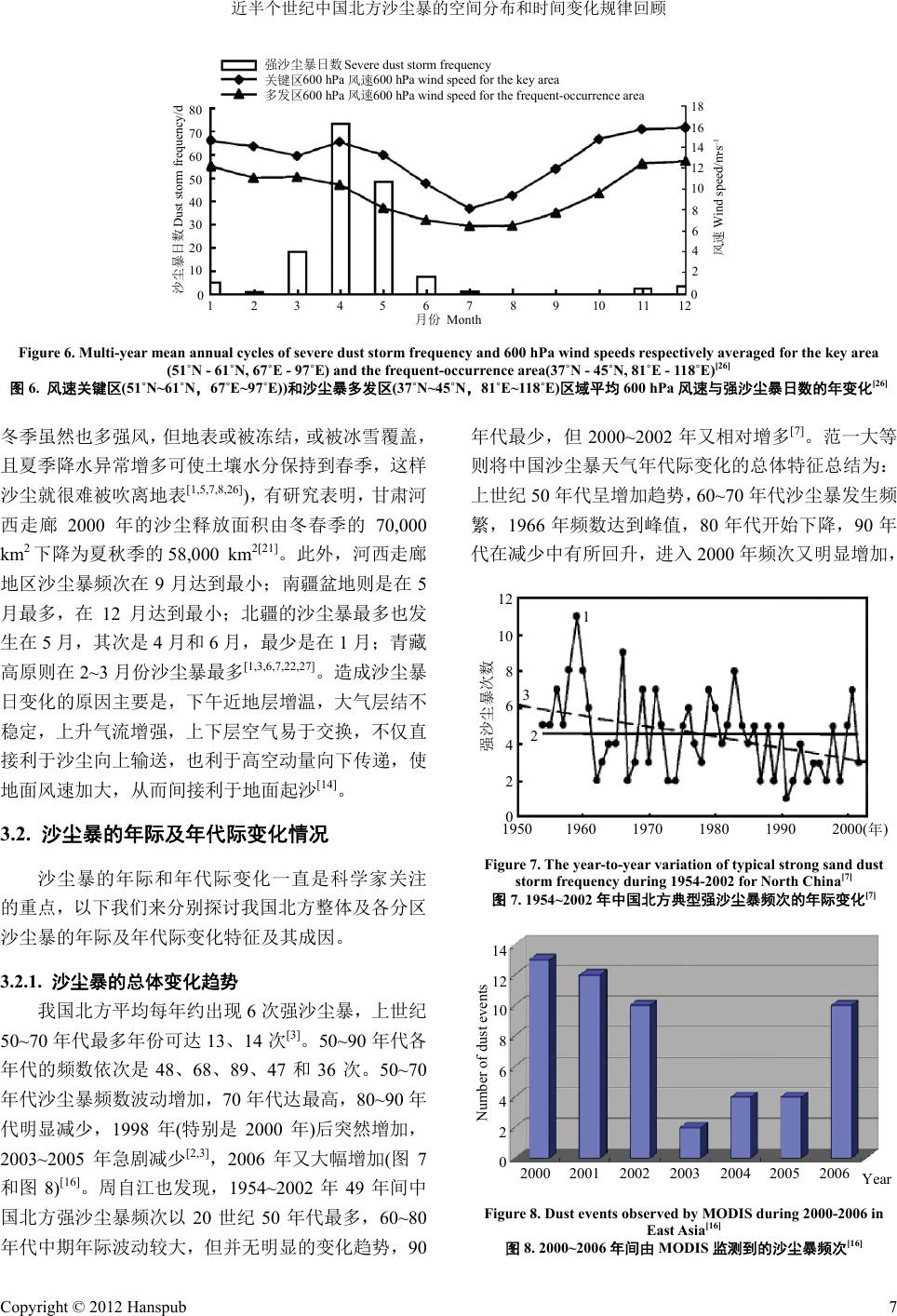

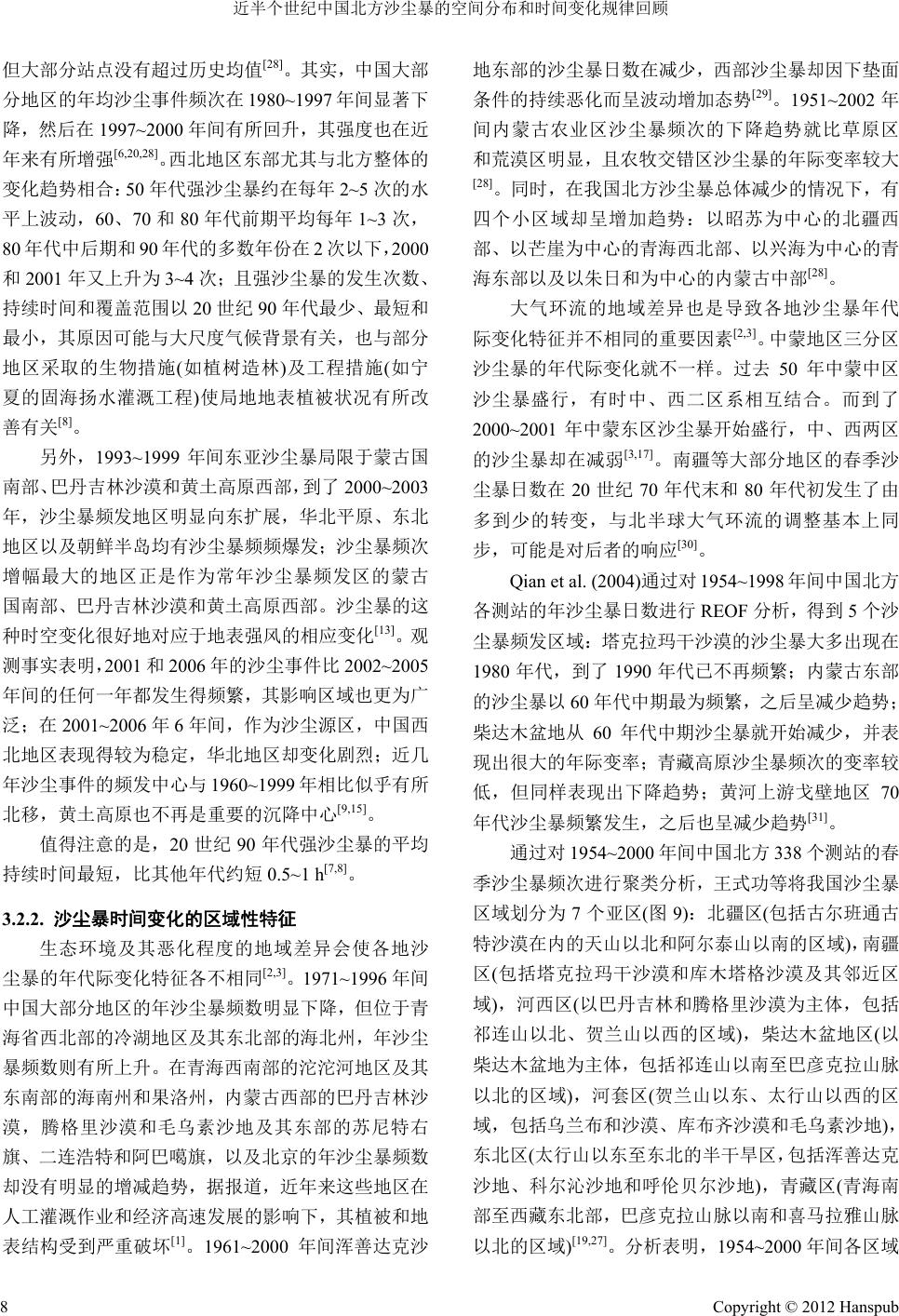

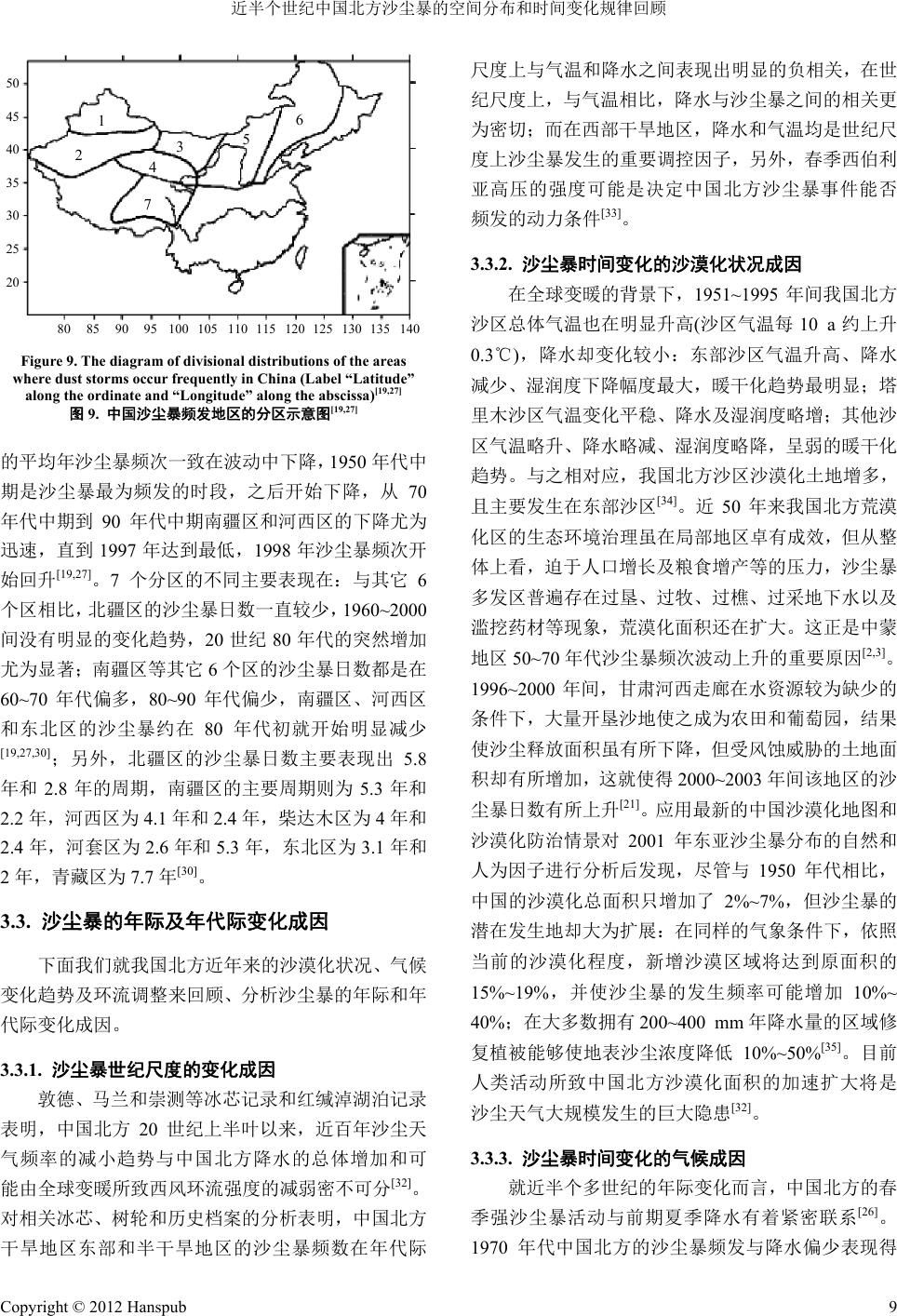

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2012, 1, 1-12 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2012.11001 Published Online April 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl) Spatial Distribution and Temporal Tendency of the Dust Storm Frequency in North and Northwest China for the Recent Nearly Half a Century Wanyuan Li1,2,3,4, Zhibao Dong2, Shihua Lv1, Shigong Wang3, Yinh uan Ao1 1Key Laboratory of Land Surface Process and Climate Change in Cold and Arid Regions, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 2Key Laboratory of Desert and Desertification, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 3Key Laboratory for Semi-Arid Climate Change of the Ministry of Education, Lanzhou University, Lanzhou 4Key Open Laboratory of Arid Climatic Change and Disaster Reduction of China Meteorological Administration, Lanzhou Email: ywl@lzb.ac.cn Received: Feb. 8th, 2012; revised: Feb. 18th, 2012; accepted: Feb. 21st, 2012 Abstract: A lot of efforts have been done on the geographic distr ibution and temporal variation tr end of the dust storm frequency in North and Northwest China during the last half century, especially since 10 or so years before. In order to further understand the occurrence and development regulations for dust storms in China in the near and far future based on the previous successes, this paper has aimed to review, analyze and summarize in detail those relevant achievements obtained by inland and abroad scientists. Firstly, the climatic geographical distributions of the happening frequency, sand and dust sources, outbreak way, transport route and deposition areas of dust storms in Chin a have been further elu- cidated with their causes such as surface conditions, climatic factors and atmospheric circulations. Secondly, the yearly and decadal variation characteristics of the dust storm frequency in China and their differences from area to area have been summarized for the last half century or so, focusing on the desertification land, climate change and atmospheric circulation modification in North and Northwest China to explain all the involved phenomena. Finally, some sugges- tions have been gi ven on the predicti on and restri ct i on of dust sto rm in China. Keywords: Dust Storms in China; Geographic Distribution; Variation Tendency; Geographical, Climatic and Circulation Factors 近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 李万元 1,2,3,4,董治宝 2,吕世华 1,王式功 3,奥银焕 1 1中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室,兰州 2中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,沙漠与沙漠化重点实验室,兰州 3兰州大学半干旱气候变化教育部重点实验室,兰州 4中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室,兰州 Email: ywl@lzb.ac.cn 收稿日期:2012 年2月8日;修回日期:2012 年2月18 日;录用日期:2012 年2月21 日 摘 要:特别是近 10 多年来,中外科学家对近半个世纪中国北方沙尘暴的地理分布和时间变化趋势作了大量工 作,为了在借鉴前人成果的基础上更进一步把握现在和将来中国北方沙尘暴的发生、发展规律,本文就相关成 果进行了详细的回顾、分析和总结:首先在气候意义上进一步阐明了我国沙尘暴发生频数、沙尘源区、爆发路 径、传输路径、沉降区域等的地理分布状况及其形成的地表、气候和大气环流成因;然后总结了半个世纪以来 我国沙尘暴的年际和年代际变化特征及其区域性差异,并就荒漠化、气候变化及环流演变三方面给出其可能的 形成原因;最后提出几点沙尘暴预测和防治的建议。 关键词:中国北方沙尘暴;地理分布;变化趋势;地理、气候和环流成因 Copyright © 2012 Hanspub 1  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 Copyright © 2012 Hanspub 2 1. 引言 随着沙尘暴的危害日益为广大民众、科研人员乃 至政府决策机构所认识和重视,国内外针对中国北方 沙尘暴的气候特征已做了不少研究,特别是近 10 年来 我国科研人员对沙尘暴的地理分布和时间(尤其是年 际和年代际)变化趋势进行了大量分析研究,由于所使 用的资料、方法不尽相同,各人所得的结论也存在很 大差异。迄今为止,我国乃至世界的沙尘暴仍然远未 得到控制,沙尘暴研究领域内的未知课题还很多。为 了清晰地把握近年来我国沙尘暴的分布和变化趋势, 有必要对前人的相关成果作一详细的回顾和总结。 2. 中国北方沙尘暴的空间分布规律及其成因 为了全面考虑沙尘暴发生、发展的每个环节及其 相关成果,我们可从沙尘暴发生频次、沙尘源地、沙 尘暴爆发路径和传输路径及其影响或沉降地区等几 个方面来讨论沙尘暴的地理分布状况。 2.1. 沙尘暴频次的空间分布 Qiu et al. (2001)通过分析 1971~1996 年间的沙尘 暴事件发现,中国北方有两个沙尘暴频发中心:一个 为以民勤和盐池为中心的河西走廊、巴丹吉林沙漠、 腾格里沙漠、毛乌素沙地及其周边地区;另一个为以 和田为中心的塔克拉玛干沙漠、柴达木盆地及其周边 地区[1]。钱正安等发现,1952~2001 年间我国北方的 强沙尘暴多发区有:以民勤为中心的河西走廊;以和 田为中心的南疆盆地、以拐子湖为中心的内蒙古阿拉 善高原、以伊克乌素镇为中心的鄂尔多斯高原、以及 以朱日和为中心的浑善达克沙地;另外,分别以宁夏 盐池及内蒙古鄂托克旗为代表的宁、蒙、陕交界地带 和青藏高原也是沙尘暴的重要活动区域[2,3](有人对 2003 年3月5日发生在拉萨的沙尘暴过程进行分析后 发现,青藏高原确实具备发生沙尘暴的所有条件[4]); 据估算,内蒙古中西部的强沙尘暴几乎占我国北方总 频数的 2/3[2,3]。Shao & Wang (2003)发现塔里木盆地、 内蒙古中西部及河西走廊是我国 2000~2002 年间的沙 尘暴频发区[5]。Shao & Dong (2006)发现 1998~2003 年 间中国北方的强沙尘暴最多发生于内蒙古中西部,其 次是河西地区和塔里木盆地;一般沙尘暴的分布形势 与强沙尘暴相似,但内蒙古和塔里木盆地的发生频次 大为增加[6]。 2003年周自江等利用中国 681个测站的逐日气象 观测资料,以天气过程为单元给出 1954~2002 年间的 中国北方典型、强沙尘暴序列。由于其使用的观测站 点密、资料序列长,所得结果被广泛认同为最可靠且 最具代表性,部分结论还被写入中国科学院院士咨询 报告[5,7,8]。他们认为,中国的典 型、强沙尘暴 事件主 要发生于南疆盆地、西北地区东部和华北地区北部; 单就西北地区东部而言,阿拉善高原、鄂尔多斯高原 及河西走廊的大部分地区是强沙尘暴的多发区域。若 羌和民丰(南疆)最为频发,然后依次是和田、且末(南 疆)、民勤、安西(甘肃)、盐池(宁夏)和朱日和(内蒙古), 以这些测站为中心形成多个高发区域。另外,河北中 部的饶阳在 20世纪 50~70 年代出现了9次强沙尘暴, 最后一次出现在1978 年4月15 日;河南的郑州、开 封、许昌和山东的菏泽等地在 60年代也发生过 1~2 次范围较大的强沙尘暴,这是我国东部出现的纬度最 低的强沙尘暴,可能与当时、当地裸露、干旱的沙地 和干涸河床上裸露的淤积沙土有关[7,8]。 2000~2006 年间中国境内有两个沙尘暴频发中 心,一为西北地区的塔克拉玛干沙漠及其周边地区, 另一个为华北地区,其中包括巴丹吉林沙漠、腾格里 沙漠、乌兰布和沙漠及洪善达克沙地[9]。 其实,通过对比即可发现,尽管以上各位学者所 用资料序列和分析方法不尽相同,但其所得中国北方 沙尘暴发生频率的空间分布图上描绘出的沙尘暴频发 中心是相当一致的。下面我们即给出由周自江等(2003) 和Wang et al. (2007)所整理出的最具代表性的两幅图 (图1和图 2),前者代表 2002 年以前中国近半个世纪 的沙尘暴发生状况,后者则代表近几年的状况。 40˚ 30˚ 90˚100˚110˚120˚(E) (N) 20 10 5 1 Figure 1. The geographic distribution of typical strong dust storms in North China during 1954-2002[7] 图1. 1954~2002年中国北方典型强沙尘暴的地理分布图[7]  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 (a) (c) (b) (d) Day s>40 <5 20-40 10-20 5-10 Figure 2. Distribution of annual mean days of four categories of spring SDS events from 2001 to 2006: (a) Suspended dust; (b) Blowing sand; (c) Sand and dust storm; (d) Severe sand and dust storm[9] 图2. 2001~2006年间 4种沙尘天气年平均日数的地理分布:(a) 浮尘;(b) 扬沙;(c) 沙尘暴;(d) 强沙尘暴[9] 2.2. 沙尘源地的空间分布 钱正安等认为,强沙尘暴多发中心均位于西风带 中,由此处沙尘暴送入大气的沙尘一般会在高空较强 偏西或西北气流的作用下,于一、二天后被输送到下 风向的西北区东部、华北或华东地区,因此也可将它 们看作影响我国东部的主要沙尘源区[1]。从中国东北 到中蒙边界再到塔克拉玛干沙漠的大片区域是中国 北方的主要沙尘源区[3-6,8,10-12](因干旱气候及大面积分 布的沙漠、沙地和戈壁,蒙古国和华北之间的边境地 区已经成为世界上最大的大气 尘埃 源区之一[5,13,14]), 其中包括蒙古国南部、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、 乌兰布和沙漠、库姆塔格沙漠和毛乌素沙地[14,15]。另 外,土地的大规模开垦,稀疏的低等植物和一些人工 林木将原有植被替代,土地翻耕使春季地表疏松、裸 露,所有这些都是黄土高原成为沙尘源地的主要原因 [15];青藏高原上沙尘暴频发,其细小尘粒极易被抬升 并运送到西风急流区,这就使其成为远程传输沙尘的 重要源区[4,12]。 Qiu et al. (2001)将沙尘源地定义为沙尘暴天气过 程中第一天发生沙尘暴的所有地区中处于上风方向 最远处的地区,并将 1971~1996 年间发生在我国的所 有沙尘暴过程分为外源型 (约占 15%)和内源型(约占 70%)两类,为了得到我国沙尘源地的空间分布图,将 各气象站所在行政区成为内源型沙尘暴源地的次数 分布图与我国沙漠及沙地分布图进行空间叠加。结果 表明,沙尘暴起源于沙漠及其周边地区,主要集中在 塔克拉玛干沙漠及其周边地区、准噶尔盆地南缘、河 西走廊、内蒙古的戈壁和沙漠,以及青海的柴达木盆 地等区域[1],与前述结论甚为相似(图3)。 Zhang et al. (2007)通过分析 2000~2006 年间由 MODIS 监测到的中蒙沙尘暴过程,并结合 NOAA (HySPLIT)的模型模拟结果发现,由中国北方和蒙古 35 40 45 85 90 95 100 105 110 115 45 75 80 Times of source land 1-100 101-200 201-300 301-400 401-460 Figure 3. Spatial distribution of sand-dust source lands in China (1971-1996)[1] 图3. 中国沙尘源地地理分布图(1971~1996 年)[1] Copyright © 2012 Hanspub 3  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 国释放的可在大气中长期滞留的沙尘主要源于以下 5 个区域:内蒙古中部沙地及蒙古国内的毗邻区域;新 疆、甘肃、内蒙古西部及与之相毗邻的蒙古南部的戈 壁沙漠;蒙古国南部及内蒙古北部的毗邻区域;黄河 中游的沙地和沙漠地区;塔克拉玛干沙漠的边缘区 域。其中,内蒙古和蒙古国的沙地和多石沙漠是当地 的主要沙尘源区。虽然塔克拉玛干沙漠的沙尘也可能 被抬升到很高,且足以使其逃离封闭式山系然后向东 传输,但这里的沙尘事件大多是局地现象,这就使得 河流的冲积扇区及干涸的湖面及河床成为中国西北 地区的主要沙尘源区(后见图 5)[16]。 综上所述,尽管沙尘暴频发地区与沙尘源地不能 完全等同[6],但两者在气候意义的空间分布上有很好 的一致性,而且至少在近 30年来沙尘源地的空间分 布并不存在明显的年代际变化。另外值得一提的是, 孙建华等采用集成沙尘天气预测系统对 2001 年4月 6~10 日、2002 年3月19~22 日2次强沙尘暴过程进 行模拟分析后发现,其沙尘源地除了蒙古国南部、内 蒙古中西部、甘肃和青海北部等,还包括河北北部和 山西东北部区域[12]。 2.3. 沙尘暴的爆发和传输路径 一般认为,引发中国北方沙尘暴的冷空气路径主 要有 3条:贝加尔湖附近形成的冷空气向南通过蒙古 国进入中国常常会在华北戈壁地区引发沙尘暴;由西 北方向来的冷空气会在河西走廊和华北戈壁地区引 发沙尘暴;西路冷空气不仅会在河西走廊和华北戈壁 地区引发沙尘暴,也是塔克拉玛干沙漠上沙尘暴的重 要促发因子。其中西北路径最为常见[15]。Qiu et al. (2001)发现,入侵我国的沙尘暴路径主要有 2条,其 一为由泰米尔半岛→西伯利亚中、西部→蒙古地区→ 新疆东部及内蒙古地区、直到华北地区的北路路径, 其二为由西北欧→西西伯利亚→新疆西部地区→河 西走廊、柴达木盆地、再到河套地区和内蒙古东部的 西路路径;北路的沙尘暴沿着西起新疆东部的哈密, 东至内蒙古锡林郭勒盟的中蒙边境入侵我国,西路沙 尘暴的入侵地点则集中在塔里木盆地西北侧的喀什 至阿克苏一线和北疆伊宁至克拉马依一线(图4);前者 爆发次数较多,约为后者的 2倍,但后者的影响范围 较大[1]。 35 40 45 85 90 95 100 105 110 115 120 45 50 75 80 The number of sand-dust storms intruded 1-5 6-10 11-14 0150300450 km Figure 4. Spatial distribution of sand-dust storm intruding areas into China and their corresponding times during 1971-1996[1] 图4. 沙尘暴进入中国的入侵地点及次数分布图(1971~1996年)[1] Shao & Dong (2006)发现我国北方有两条明显的 沙尘输送通道:一条位于河西走廊,沿着祁连山从西 北向东南一直延伸到青藏高原东北部,它由巴丹吉林 沙漠出发,到甘肃玉门以北,再穿越腾格里沙漠,途 经西安,直到信阳附近,这条沙尘带充分反映了地形 对沙尘输送的重要影响;另一条从内蒙古阿拉善左旗 出发,穿越乌兰布和及毛乌素沙漠,最后到达开封[6]。 从冬季到春季,青藏高原沙尘暴的移动路径会随西风 急流的北移而在高原上由南渐北[4]。 钱正安等指出,中蒙中、东区的沙尘暴则常常会 因对应的低空环流型在 1、2天后将沙尘东传到我国 东部沿海、韩国及日本地区:若蒙古或日本海气旋盛 行,则沙尘易向华北、韩国及日本输送;若东亚低槽 发展,则沙尘易向东南沿海及台湾输送。他们还发现, 中蒙地区的沙尘常以 6~12 m·s–1的平均速度随 850 hPa 的平均风向移动[17]。 张高英等专门针对我国 2000~2002 年间的强沙尘 暴将沙尘传输路径分为偏西路径(沙尘天气或起源于 蒙古国西南部或南部的戈壁地区,或起源于内蒙古西 部的沙漠地区,或起源于新疆北部戈壁和沙漠地区, 然后沙尘主体在偏西气流作用下向偏东方向移动,主 要影响我国西北、华北,乃至东北西部和南部地区) 和西北路径(沙尘天气源于蒙古国或内蒙古西部,在西 北气流作用下沙尘主体向东南移动,或先向东南、后 随蒙古气旋北上转而向东北移动,主要影响西北、华 北和东北部分地区,有时还会影响黄淮及江淮等地), 并指出以西北路径居多[14]。 2000~2006 年间的 MODIS 监测结果显示,内蒙 古科尔沁沙地是太平洋沙尘的重要源区[16],其 传 输 路 径主要有 2条:或向东爬越大兴安岭到达太平洋;或 Copyright © 2012 Hanspub 4  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 向东南翻越阴山和太行山,穿越渤海和朝鲜半岛,直 到日本海甚至更远[15,16]。内蒙古阿拉善高原和甘肃西 北部的戈壁、沙地,以及一些干涸的湖面和河床也是 沙尘释放的重要源区,其传输路径主要为或向东翻越 阴山传输到远方,或沿着河西走廊到达黄土高原[16]。 源于内蒙古北部多石沙漠的沙尘常常因经过东南方 向上遍布沙漠和沙地的黄河中游而变浓,然后被输送 到很远,甚至可抵达太平洋乃至北美地区[15,16]。塔克 拉玛干沙漠的沙尘主要释放于沙漠边缘,特别是其东 北缘区位于沙漠和冲积扇区之间的干涸河床及盐碱 土地上,这些沙尘虽然也可能被抬升到5000 m以上 的高空,从而被西风急流输送到太平洋乃至北美地区 [15,16],但由于其特殊地形,进入盆地的冷空气受阻, 大气中的沙尘不能很好通风,塔克拉玛干沙漠释放的 大量尘土很难输送出盆地,其沙尘主要沉降于塔里木 盆地南边、昆仑山南坡及河西走廊一带[3,14,16,17](图5)。 此外,ENSO 事件会影响沙尘的传输路径,在厄尔尼 诺年路径北移,在拉尼娜年路径则南移[18]。 2.4. 沙尘暴的影响及沉降地区分布 对1960~1999 年间中国沙尘暴气候的分析表明, 由中国北方的戈壁沙漠释放的沙尘一般只能被抬升 到3000 m以下的高 度,并主要沉降于黄土 高原、 1 2 3 4 5 Mongolia Sea of Japan Pacific Ocean 1. Sandy lands in central Inner Mongolia and the adjacent area of Mongolia; 2. Gobi Desert in western Inner Mongolia and neighboring areas in Xin Jiang, Gan Su, and southwestern Mongolia; 3. Gobi and sandy deserts of western Inner Mongolia and adjacent areas of southwestern Mongolia; 4. Sandy lands and deserts along the middle reaches of the Yellow River; 5. Rim of the Taklimakan Desert. Figure 5. Dust sources and transport pathways identified by MODIS: colored arrows show the paths of dust transport from Mongolia and northern China, derived from time-series satellite images and the NOAA HYS PLIT model[16] 图5. 2000~2006年间 MODIS 监测到的中蒙沙尘暴源区(用1~5的 整数表示)及传输路径(用不同颜色的箭头表示)[16] 中国东南部及近海区域乃至北太平洋邻近洋面,与沙 尘传输路径相平行,沉降区从黄土高原出发,由西北 到东南有沉降事件逐渐减少的趋势[15];由塔克拉玛干 沙漠释放的尘土则能被抬升到 5000 m以上的高空并 被西风急流传输到 5000 km以外的北太平洋远海区 域,因此塔克拉玛干沙漠并非黄土高原等附近区域沉 降沙尘的主要来源,却是远太平洋北部沙尘的重要源 区[15],这与其它研究人员所得大多源于此处的沙尘又 沉降回沙漠内部的结论有所不符[9]。另外,强上升气 流可将青藏高原上各种尺度的尘粒抬升到大气中不同 的高度,较粗的粒子大多以黄土的形式沉降到高原东 部,细小粒子则被西风急流传输并沉降到北太平洋[4]。 也有研究表明,中国的沙尘粒子能够被输送到欧洲、 北非甚至北美地区[5]。值得注意的是,2000~2006 年的 观测结果表明,浮尘天气在黄土高原上并不多见[9]。 2.5. 沙尘暴空间变化规律的成因 以下我们就中国北方的地表状况、气候状况及环 流形势来讨论沙尘暴地理分布的决定性原因。 2.5.1. 地表状况成因 沙尘暴是沙漠及其邻近地区特有的一种自然灾 害,是土地荒漠化程度的重要指标。世界 4大沙尘暴 区中亚、北美、中非和澳大利亚都与严重的荒漠化区 相联系,我国北方地区也不例外,沙漠或沙地及其周 边地区一般更易发生沙尘暴,而那些非沙漠或沙地的 区域沙尘暴明显减少[1]。王式功等也指出,沙尘暴主 要发生在与北方沙漠及沙漠化土地相联系的极干旱、 干旱和半干旱区内[19],这些地区一般降水很少、气温 却很高[20]。1954~2002 年,中国北方223 例典型强沙 尘暴事件与分布在强冷空气路径上的沙漠和沙地密 切关联[7]。劲风和大面积的潜在沙尘释放土地使河西 走廊成为中国冬春季沙尘暴最为频发的地区之一[21]。 塔克拉玛干、巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、毛乌素 和库布齐等沙漠及其及浑善达克沙地边缘地区都是 我国的沙尘暴多发区[2,3,8]。随着 土地荒漠化的 面积有 增无减,沙尘暴将遍布我国东起黑龙江、西至新疆的 9个省、区[1]。 大尺度山脉如大兴安岭、太行山、秦岭及天山等, 都对沙尘暴有明显的拦阻作用[1]。比如,塔里木盆地 周围基本全是数千米以上的高山,只在东边有一个很 Copyright © 2012 Hanspub 5  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 窄的出口,这就使盆地内盛行弱风。但其东部和东南 部会刮起足以引发沙尘暴的强东北风,且来自东部和 北部的气流会在南部发生辐合。这种环流会为持续不 散的浮尘创造条件,这种地形又使沙尘很难运送出去 而大部分降回盆地,结果使得沙尘浓度很高的塔里木 盆地不能成为全球大气尘埃的重要源区,与戈壁地区 不同,后者释放到空气中的沙尘会通过平流作用输送 到下游地区,因而尽管其沙尘浓度较小,但作为沙尘 源区要比塔里木盆地的贡献大得多[6]。 此外,与其它土壤相比,含有粘土的疏松沙质土 壤上更易发生沙尘暴,也就是说,土壤类型也是影响 沙尘暴分布的重要影响因子[20,22]。 2.5.2. 气候状况成因 我国北方春季干旱少雨,气温偏高,冷空气活跃, 为沙尘暴的形成提供了重要气候背景[14]。比如,塔里 木盆地的年降水量只有20 mm,地表干燥,植被奇缺, 其起沙临界风速(约4 m/s)远小于戈壁地区(约7 m/s)[6]。另外,沙尘暴常因特定环流型下爆发的大范 围强冷气流所致。易使我国西北地区产生沙尘暴的主 要环流形势有:经纬环流调整,冷锋活动,低空东风 急流,中尺度系统等[14];华北地区的沙尘暴则与锋面 系统、蒙古气旋及西伯利亚的寒潮密切相关[5,6,15,23]。 蒙古气旋加冷锋后的大风就是 2000~2002 年春季我国 北方强沙尘暴频发的主要动力因子[14]。钱正安等进一 步指出,中蒙地区沙尘暴爆发的环流主要有低压冷锋 型和低压、冷锋加中尺度系统的强对流型两类[2,3]。中 蒙中区(包括北疆、河西、内蒙古中、西部及蒙古国西 部和南部)的沙尘暴常由地面蒙古低压加冷锋诱生;中 蒙东区(包括蒙古国东部及华北北部)的沙尘暴常由日 本海及我国东北的低压加冷锋系统诱生;中蒙西区(包 括南疆及柴达木盆地等)的沙尘暴则常由南疆低压加 冷锋诱生[6,17,24]。青藏高原上的沙尘暴是冬春季高空副 热带西风急流北进的产物[3]。而 1993 年5月5日发生 在金昌的特强沙尘暴则由低压加冷锋和干飑线的强 对流过程所引发[17]。 2.5.3. 环流状况成因 沙尘暴多发区正好位于冬、春季入侵我国的西 路、北路、西北路及东北路冷空气通道上[1],有的地 方还会因地形作用而使局地风力加强[1,3,14,15]。比如, 河西走廊、阿拉善高原及南疆南缘地区就位于西路和 西北路冷空气通道上,年降水量小,沙尘暴频繁发生 (一年四季均有);华北一带(内蒙古中部)常常因北路冷 空气的影响频繁爆发沙尘暴[2,15];2~3 月份青藏高原则 会因北进过程中高空副热带西风急流的影响产生沙 尘暴[3,14]。钱正安等进一步指出,中蒙东区在强沙尘 暴年,其春季中国东北或日本海一带低压盛行,偏东 的北路及东北路冷空气常常入侵该区,并将蒙古国东 部的沙尘带到中国的华北地区,但在弱沙尘暴年,春 季日本海及东北低压则很少出现;中蒙中区在强沙尘 暴年,春季盛行蒙古低压,常常入侵该区的是西北路 及偏西的北路冷空气,使中蒙边境区域沙尘暴频发, 而在弱沙尘暴年,春季环流形势则相反;中蒙西区在 强沙尘暴年春季常常盛行南疆热低压,西路冷空气会 频频入侵,并在南疆及柴达木盆地诱发沙尘暴,其弱 年春季则相反[17]。塔里木盆地情况较为复杂:从东部 入口入侵的强东北气流会使盆地东部和东南部受到 影响;翻越天山的强北风会影响盆地北部地区;当地 山谷风、对流系统也会导致沙尘事件的发生[6]。 极涡活动及其所在位置与我国的冷空气活动密 切相关。极涡位置异常偏东会使极锋锋区相对偏南, 中纬度短波槽脊活动频繁。当这类槽脊南下并发展加 深时,常引导极地冷空气南下,在我国北方造成大风 天气,并在有利的地表条件下引发沙尘暴[14]。海气相 互作用也会影响我国西北地区的沙尘暴,其征兆可以 出现在沙尘暴发生前的几个月乃至 1~2 年。当加利福 尼亚海温偏低、黑潮及北温带海温偏高时,纬向环流 较弱,经向环流较强,我国西北地区冷锋活动频繁, 冬春季气温偏低、沙尘暴活动频繁[25]。且拉尼娜事件 期间由寒潮大风引起的强沙尘暴会在我国北方频繁 出现[26]。 3. 中国北方沙尘暴的时间变化规律 3.1. 沙尘暴的日、月及季节变化及其成因 我国北方的强沙尘暴主要发生在春季3~5月的午 后至傍晚间[2,3],特别是4月份最多,冬季12~2月次 多,7~10 月最少(图6,这是由于春季北方气温回暖, 地表解冻,土壤裸露,降水稀少,风速加大,天气系 统强而复杂,所有这些均易于起沙,而夏、秋季节风 速减弱,降水增加,植被繁茂,地表裸土大为减少; Copyright © 2012 Hanspub 6  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 Copyright © 2012 Hanspub 7 80 70 60 50 40 30 20 10 0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 123456789101112 风速 Wind speed/m • s –1 沙尘暴日数 Duststormfrequency/d 强沙尘暴日数 Severe duststormfrequency 关键区 月份 Month 600 hPa风速600 hPawindspeedforthe keyarea 多发区600 hPa风速600 hPawindspeedfort hefrequent-occurrencearea Figure 6. Multi-year mean annual cycles of severe dust storm frequency and 600 hPa wind speeds respectively averaged for the key area (51˚N - 61˚N, 67˚E - 97˚E) and the frequent-occurrence area(37˚N - 45˚N, 81˚E - 118˚E)[26] 图6. 风速关键区(51˚N~61˚N,67˚E~97˚E))和沙尘暴多发区(37˚N~45˚N,81˚E~118 ˚E)区域平均 600 hPa风速与强沙尘暴日数的年变化[26] 冬季虽然也多强风,但地表或被冻结,或被冰雪覆盖, 且夏季降水异常增多可使土壤水分保持到春季,这样 沙尘就很难被吹离地表[1,5,7,8,26]),有研究表明,甘肃河 西走廊 2000 年的沙尘释放面积由冬春季的 70,000 km2下降为夏秋季的 58,000 km2[21]。此外,河西走廊 地区沙尘暴频次在 9月达到最小;南疆盆地则是在 5 月最多,在 12 月达到最小;北疆的沙尘暴最多也发 生在 5月,其次是4月和 6月,最少是在1月;青藏 高原则在 2~3 月份沙尘暴最多[1,3,6,7,22,27]。造成沙尘暴 日变化的原因主要是,下午近地层增温,大气层结不 稳定,上升气流增强,上下层空气易于交换,不仅直 接利于沙尘向上输送,也利于高空动量向下传递,使 地面风速加大,从而间接利于地面起沙[14]。 3.2. 沙尘暴的年际及年代际变化情况 沙尘暴的年际和年代际变化一直是科学家关注 的重点,以下我们来分别探讨我国北方整体及各分区 沙尘暴的年际及年代际变化特征及其成因。 3.2.1. 沙尘暴的总体变化趋势 我国北方平均每年约出现 6次强沙尘暴,上世纪 50~70年代最多年份可达 13、14 次[3]。50~90 年代各 年代的频数依次是 48、68、89、47和36 次。50~70 年代沙尘暴频数波动增加,70 年代达最高,80~90 年 代明显减少,1998 年(特别是2000 年)后突然增加, 2003~2005 年急剧减少[2,3],2006 年又大幅增加(图7 和图 8)[16]。周自江也发现,1954~2002 年49年间中 国北方强沙尘暴频次以 20世纪50 年代最多,60~80 年代中期年际波动较大,但并无明显的变化趋势,90 年代最少,但 2000~2002 年又相对增多[7]。范一大等 则将中国沙尘暴天气年代际变化的总体特征总结为: 上世纪 50 年代呈增加趋势,60~70 年代沙尘暴发生频 繁,1966 年频数达到峰值,80 年代开始下降,90 年 代在减少中有所回升,进入2000 年频次又明显增加, 12 10 8 3 2 1 6 4 2 0 19501960 1970 1980 19902000(年) 强沙尘暴次数 Figure 7. The year-to-year variation of typical strong sand dust storm frequency during 1954-2002 for North China[7] 图7. 1954~2002年中国北方典型强沙尘暴频次的年际变化[7] 14 12 10 8 6 4 2 2000 2001200220032004 20052006 0Year Number of dust events Figure 8. Dust events observed by MODIS during 2000-2006 in East Asia[16] 图8. 2000~2006年间由 MODIS 监测到的沙尘暴频次[16]  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 但大部分站点没有超过历史均值[28]。其实,中国大部 分地区的年均沙尘事件频次在 1980~1997 年间显著下 降,然后在 1997~2000 年间有所回升,其强度也在近 年来有所增强[6,20,28]。西北地区东部尤其与北方整体的 变化趋势相合:50年代强沙尘暴约在每年2~5 次的水 平上波动,60、70 和80年代前期平均每年 1~3 次, 80 年代中后期和 90年代的多数年份在 2次以下,2000 和2001 年又上升为 3~4 次;且强沙尘暴的发生次数、 持续时间和覆盖范围以20 世纪 90 年代最少、最短和 最小,其原因可能与大尺度气候背景有关,也与部分 地区采取的生物措施(如植树造林)及工程措施(如宁 夏的固海扬水灌溉工程)使局地地表植被状况有所改 善有关[8]。 另外,1993~1999 年间东亚沙尘暴局限于蒙古国 南部、巴丹吉林沙漠和黄土高原西部,到了2000~2003 年,沙尘暴频发地区明显向东扩展,华北平原、东北 地区以及朝鲜半岛均有沙尘暴频频爆发;沙尘暴频次 增幅最大的地区正是作为常年沙尘暴频发区的蒙古 国南部、巴丹吉林沙漠和黄土高原西部。沙尘暴的这 种时空变化很好地对应于地表强风的相应变化[13]。观 测事实表明,2001和2006 年的沙尘事件比 2002~2005 年间的任何一年都发生得频繁,其影响区域也更为广 泛;在2001~2006 年6年间,作为沙尘源区,中国西 北地区表现得较为稳定,华北地区却变化剧烈;近几 年沙尘事件的频发中心与 1960~1999 年相比似乎有所 北移,黄土高原也不再是重要的沉降中心[9,15]。 值得注意的是,20 世纪 90 年代强沙尘暴的平均 持续时间最短,比其他年代约短 0.5~1 h[7,8]。 3.2.2. 沙尘暴时间变化的区域性特征 生态环境及其恶化程度的地域差异会使各地沙 尘暴的年代际变化特征各不相同[2,3]。1971~1996 年间 中国大部分地区的年沙尘暴频数明显下降,但位于青 海省西北部的冷湖地区及其东北部的海北州,年沙尘 暴频数则有所上升。在青海西南部的沱沱河地区及其 东南部的海南州和果洛州,内蒙古西部的巴丹吉林沙 漠,腾格里沙漠和毛乌素沙地及其东部的苏尼特右 旗、二连浩特和阿巴噶旗,以及北京的年沙尘暴频数 却没有明显的增减趋势,据报道,近年来这些地区在 人工灌溉作业和经济高速发展的影响下,其植被和地 表结构受到严重破坏[1]。1961~2000 年间浑善达克沙 地东部的沙尘暴日数在减少,西部沙尘暴却因下垫面 条件的持续恶化而呈波动增加态势[29]。1951~2002 年 间内蒙古农业区沙尘暴频次的下降趋势就比草原区 和荒漠区明显,且农牧交错区沙尘暴的年际变率较大 [28]。同时,在我国北方沙尘暴总体减少的情况下,有 四个小区域却呈增加趋势:以昭苏为中心的北疆西 部、以芒崖为中心的青海西北部、以兴海为中心的青 海东部以及以朱日和为中心的内蒙古中部[28]。 大气环流的地域差异也是导致各地沙尘暴年代 际变化特征并不相同的重要因素[2,3]。中蒙地区三分区 沙尘暴的年代际变化就不一样。过去50年中蒙中区 沙尘暴盛行,有时中、西二区系相互结合。而到了 2000~2001 年中蒙东区沙尘暴开始盛行,中、西两区 的沙尘暴却在减弱[3,17]。南疆等大部分地区的春季沙 尘暴日数在 20 世纪 70 年代末和 80年代初发生了由 多到少的转变,与北半球大气环流的调整基本上同 步,可能是对后者的响应[30]。 Qian et al. (2004)通过对 1954~1998 年间中国北方 各测站的年沙尘暴日数进行REOF 分析,得到 5个沙 尘暴频发区域:塔克拉玛干沙漠的沙尘暴大多出现在 1980 年代,到了 1990 年代已不再频繁;内蒙古东部 的沙尘暴以 60 年代中期最为频繁,之后呈减少趋势; 柴达木盆地从 60年代中期沙尘暴就开始减少,并表 现出很大的年际变率;青藏高原沙尘暴频次的变率较 低,但同样表现出下降趋势;黄河上游戈壁地区 70 年代沙尘暴频繁发生,之后也呈减少趋势[31]。 通过对 1954~2000 年间中国北方 338个测站的春 季沙尘暴频次进行聚类分析,王式功等将我国沙尘暴 区域划分为 7个亚区(图9):北疆区(包括古尔班通古 特沙漠在内的天山以北和阿尔泰山以南的区域),南疆 区(包括塔克拉玛干沙漠和库木塔格沙漠及其邻近区 域),河西区(以巴丹吉林和腾格里沙漠为主体,包括 祁连山以北、贺兰山以西的区域),柴达木盆地区(以 柴达木盆地为主体,包括祁连山以南至巴彦克拉山脉 以北的区域),河套区(贺兰山以东、太行山以西的区 域,包括乌兰布和沙漠、库布齐沙漠和毛乌素沙地), 东北区(太行山以东至东北的半干旱区,包括浑善达克 沙地、科尔沁沙地和呼伦贝尔沙地),青藏区(青海南 部至西藏东北部,巴彦克拉山脉以南和喜马拉雅山脉 以北的区域)[19,27]。分析表明,1954~2000 年间各区域 Copyright © 2012 Hanspub 8  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 50 45 35 25 40 30 20 2 1 43 7 56 8090100 10511012013014012513511585 95 Figure 9. The diagram of divisional distributions of the areas where dust storms occur frequently in China (Label “Latitude” along the ordinate and “Longitude” along the abscissa)[19,27] 图9. 中国沙尘暴频发地区的分区示意图[19,27] 的平均年沙尘暴频次一致在波动中下降,1950 年代中 期是沙尘暴最为频发的时段,之后开始下降,从 70 年代中期到 90 年代中期南疆区和河西区的下降尤为 迅速,直到 1997 年达到最低,1998 年沙尘暴频次开 始回升[19,27]。7个分区的不同主要表现在:与其它 6 个区相比,北疆区的沙尘暴日数一直较少,1960~2000 间没有明显的变化趋势,20 世纪 80年代的突然增加 尤为显著;南疆区等其它 6个区的沙尘暴日数都是在 60~70年代偏多,80~90 年代偏少,南疆区、河西区 和东北区的沙尘暴约在 80 年代初就开始明显减少 [19,27,30];另外,北疆区的沙尘暴日数主要表现出 5.8 年和 2.8 年的周期,南疆区的主要周期则为5.3 年和 2.2 年,河西区为4.1 年和2.4 年,柴达木区为 4年和 2.4年,河套区为 2.6 年和5.3年,东北区为 3.1年和 2年,青藏区为 7.7 年[30]。 3.3. 沙尘暴的年际及年代际变化成因 下面我们就我国北方近年来的沙漠化状况、气候 变化趋势及环流调整来回顾、分析沙尘暴的年际和年 代际变化成因。 3.3.1. 沙尘暴世纪尺度的变化成因 敦德、马兰和崇测等冰芯记录和红缄淖湖泊记录 表明,中国北方 20世纪上半叶以来,近百年沙尘天 气频率的减小趋势与中国北方降水的总体增加和可 能由全球变暖所致西风环流强度的减弱密不可分[32]。 对相关冰芯、树轮和历史档案的分析表明,中国北方 干旱地区东部和半干旱地区的沙尘暴频数在年代际 尺度上与气温和降水之间表现出明显的负相关,在世 纪尺度上,与气温相比,降水与沙尘暴之间的相关更 为密切;而在西部干旱地区,降水和气温均是世纪尺 度上沙尘暴发生的重要调控因子,另外,春季西伯利 亚高压的强度可能是决定中国北方沙尘暴事件能否 频发的动力条件[33]。 3.3.2. 沙尘暴时间变化的沙漠化状况成因 在全球变暖的背景下,1951~1995 年间我国北方 沙区总体气温也在明显升高(沙区气温每 10 a约上升 0.3℃),降水却变化较小:东部沙区气温升高、降水 减少、湿润度下降幅度最大,暖干化趋势最明显;塔 里木沙区气温变化平稳、降水及湿润度略增;其他沙 区气温略升、降水略减、湿润度略降,呈弱的暖干化 趋势。与之相对应,我国北方沙区沙漠化土地增多, 且主要发生在东部沙区[34]。近 50年来我国北方荒漠 化区的生态环境治理虽在局部地区卓有成效,但从整 体上看,迫于人口增长及粮食增产等的压力,沙尘暴 多发区普遍存在过垦、过牧、过樵、过采地下水以及 滥挖药材等现象,荒漠化面积还在扩大。这正是中蒙 地区 50~70 年代沙尘暴频次波动上升的重要原因[2,3]。 1996~2000 年间,甘肃河西走廊在水资源较为缺少的 条件下,大量开垦沙地使之成为农田和葡萄园,结果 使沙尘释放面积虽有所下降,但受风蚀威胁的土地面 积却有所增加,这就使得 2000~2003 年间该地区的沙 尘暴日数有所上升[21]。应用最新的中国沙漠化地图和 沙漠化防治情景对 2001年东亚沙尘暴分布的自然和 人为因子进行分析后发现,尽管与1950年代相比, 中国的沙漠化总面积只增加了2%~7%,但沙尘暴的 潜在发生地却大为扩展:在同样的气象条件下,依照 当前的沙漠化程度,新增沙漠区域将达到原面积的 15%~19%,并使沙尘暴的发生频率可能增加10%~ 40%;在大多数拥有 200~400 mm 年降水量的区域修 复植被能够使地表沙尘浓度降低 10%~50%[35]。目前 人类活动所致中国北方沙漠化面积的加速扩大将是 沙尘天气大规模发生的巨大隐患[32]。 3.3.3. 沙尘暴时间变化的气候成因 就近半个多世纪的年际变化而言,中国北方的春 季强沙尘暴活动与前期夏季降水有着紧密联系[26] 。 1970 年代中国北方的沙尘暴频发与降水偏少表现得 Copyright © 2012 Hanspub 9  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 非常同步[15]。在 1965~1975 年间,内蒙古地区干早少 雨,其特强沙尘暴在 20 世纪60 年代多达 16 次;80 年代后期至 90 年代,河西及南疆地区沙尘暴频次明 显减少也与同期当地降水偏多有关,南疆地区相应 春、夏季降雨量的平均增长率分别可达 41%及30%左 右[2]。塔克拉玛干沙漠 1960~2005 年间同期和前期降 水与沙尘暴频次间均呈显著的负相关[36]。北方大多数 测站沙尘暴频数与前冬降水间也表现出较为明显的 负相关[5]。 大风减少是戈壁地区乃至整个北方沙尘暴减少 的重要原因[18]。塔克拉玛干沙漠 1960~2005 年间风速 和大风日数与沙尘暴频次之间的相关系数分别高达 0.743和0.72[36]。我国东部张北的大风日数与沙尘暴 日数有较好的对应关系[2]。民勤地区在 4~5 月平均出 现5天以上大风的 20世纪 50及70 年代,平均强沙 尘暴频数分别达12及9次;而大风日数明显较少的 60、80 及90年代,则分别仅出现了 2、4、2次强沙 尘暴;大风日较多的 2000 年3~5 月沙尘暴也多[2]。西 西伯利亚一带的高空风速是影响中国北方强沙尘暴 活动的关键因子:沙尘暴日数与西西伯利亚地区 (51~61˚N,67~97˚E)各层风速间存在着很高的正相关, 尤与 600 hPa风速相关最高,强沙尘暴发生 3天前西 西伯利亚地区往往会出现异常大风[5]。当地地表风速 的加大和年降水量的减小都是 2000~2003 年间东亚沙 尘暴异常增多的重要原因[5]。 沙尘暴频次与植被覆盖、土壤水分间也存在着高 相关。1982~2001 年间华北和蒙古国及其周边地区春 季植被指数和前期年降水量的变化步调相当一致,它 们与沙尘暴频次间的相关系数均存在着较高的负相 关[5,20,31]。地表的湿润状况至少能够部分解释内蒙古北 部沙尘暴的长期减少[37]。Liu et al. (2004)通过分析 1982~2001 年间中国北方春季沙尘暴频次与当地及周 边地区的降水量、地表植被指数和土壤水分间的相互 关系发现,中蒙边界附近广大地区的夏季降水异常决 定着当地同季的土壤水分状况和来年春季的植被状 况,从而决定着那里当地沙尘暴频次的分布状况[5,26]。 Yoshino (2002)却将华北春季沙尘暴频次的总体 下降趋势归因于全球增暖[5]。1960~2005 年间塔克拉 玛干地区气温与沙尘暴频次间的相关系数为 –0.443[36]。 3.3.4. 沙尘暴时间变化的环流成因 20 世纪 70 年代末全球大气环流发生了明显的年 代际变化,作为东亚冬季风系统的主要成员,与前 20 年相比,500 hPa东亚大槽强度明显减弱,位置约东 移4个经度,导致东亚冬季风减弱,近20 年内连续 出现了 14 年暖冬,这正是 80、90 年代冬春季沙尘暴 远少于 60、70年代的重要原因。与历史时期一样, 近年来也是冷空气活动多而强的冷冬年沙尘暴更频 繁。2000 年3~5 月,500 hPa东亚大槽平均位置正常, 强度偏强,乌拉尔山脊也偏强,中、高纬度环流经向 度加大,冷空气频频南下,从 3月中旬至5月上旬的 50 余天中共有 14 次冷空气活动,并在内蒙古中、西 部及河西等地引发了 5次强沙尘暴;2000/2001 年冬 季为冷冬,2001 年春季亦多大风多及沙尘暴[2]。 中国北方的沙尘暴频数与寒潮和气旋的活跃程 度直接相关[3,5,20,31]。Qian et al. (2002)指出,中国沙尘 暴频次的减少应归因于经向气温梯度的减小和由此 所致华北气旋活动的减少[5]。钱正安等发现,随着亚 洲地区 850 hPa高度距平场上负距平区的范围缩小到 蒙古中部(即蒙古气旋盛行并增强),在西北路或北路 冷空气频繁入侵的情况下,中蒙中区的沙尘暴活动不 断增强,于 70 年代达到其最强期;80~90 年代间,由 于全球增暖,中蒙边界地区增暖显著,其等压面明显 升高,蒙古气旋迅速减弱,并多转为蒙古脊,使中蒙 中区的西北路或北路冷空气活动明显减弱,沙尘暴也 大为减少;2000~2002 年春季中蒙脊依然存在,中区 及西区的沙尘活动仍在减弱,但因日本海及东北低压 盛行,北路及东北路冷空气异常入侵,使中蒙东区的 沙尘暴有所增多;2002 年(特别是 2003~2005 年)春季 日本海气旋急剧减弱并转为脊区,中蒙三区系的沙尘 暴活动都有所变少[3]。 海温作为大气环流的外强迫条件,也能较好地解 释20 世纪 80~90年代沙尘暴活动减弱和近期又明显 加强的事实:赤道中、东太平洋海温偏高,会使冬春 季东亚大槽偏东偏弱,从而使东亚冬季风减弱、沙尘 暴活动减少;赤道中、东太平洋海温偏冷,结果却相 反[25]。 综上所述,2000~2002 年沙尘暴频次高、发生时 间提前、持续时间长、强度大、影响范围广[38],主要 原因可能有:1) 中国北方干旱加剧、土地利用不合理、 Copyright © 2012 Hanspub 10  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 荒漠化严重、戈壁沙漠有所扩展;2) 在沙尘暴发生季 节,中国北方降水明显减少,气温偏高且回升迅速, 使地表解冻、土层疏松;3) 蒙古气旋频繁活动,气旋 冷锋后又多大风;4) 拉尼娜事件使东亚冬季风加强加 频;5) 北半球极涡中心偏向于东半球,中国北方的冷 空气活动更加频繁[14,38]。 4. 中国北方沙尘暴的趋势预测及治理建议 考虑到近年海温及冬、春季东亚大气环流似已出 现了新一轮的年代际变化,也考虑到西北及内蒙古中 西部生态环境恶化的势头至今仍未得到有效扼制,过 去生态环境恶化的滞后影响还在起作用,再加上全球 增暖会使春季地表解冻期提前,以及近两年沙尘暴活 跃的势头,估计我国的沙尘暴活动可能已进入新一轮 活跃期[2]。由于全球增暖仍将持续,中蒙边境地区仍 是亚洲陆上冬、春季的主要增暖中心,未来蒙新脊仍 将维持,中蒙中、西区的沙尘暴可能仍持续偏弱;但 因日本海低压时而加强时而减弱,故应密切注意中蒙 中、东区(特别是东区)未来沙尘暴活动的变化[3,17]。 沙尘暴是荒漠化环境和气象条件相结合的产物。 防御沙尘暴重点要抓沙尘暴多发区的生态环境治理 及沙尘暴预警系统的建立,治理措施要因地制宜,春 季(特别是午后)应是沙尘暴监测的重点季节[3];另外, 要加强沙尘暴爆发和沙尘输送的数值预报和模拟研 究[3]。 就环境治理而言,以河西走廊为例,为了减小其 风蚀危险,可依据当地水资源的分配情况实施退耕还 林还草以修复植被,还当使用新兴的耕作技术代替传 统的农耕方法,不再在秋收后对土壤实行深层次犁 翻。实验表明,秋收后不对农田实行犁翻并保留薪茬 和其它作物残余,不仅有利于保护土壤使之不受风 蚀,还能通过更为有效地保持土壤水分而增加来年作 物的产量[21]。 5. 致谢 本工作得到国家重点基础研究发展计划(973 计 划)子课题“我国西北典型干旱半干旱区能量和水分循 环观测试验与分析研究”(课题编号:2009CB421402)、 半干旱气候变化教育部重点实验室开放基金(兰州大 学中央高校基本科研业务费专项资金,项目编号: 223-860011),以及自然科学基金面上项目“巴丹吉林 沙漠陆–气相互作用及其对区域气候的影响研究”(课 题号 40975007)的联合资助,在此深表谢意!同时也 真诚感谢几位匿名编辑的有益建议。 参考文献 (References) [1] X. F. Qiu, Y. Zeng and Q. L. Miao. Sand-dust storms in China: Temporal-spatial distribution and tracks of source lands. Journal of Geographical Sciences, 2001, 11(3): 253-260. [2] 钱正安, 宋敏红, 李万元. 近50年来中国北方沙尘暴的分布 及变化趋势分析[J]. 中国沙漠, 2002, 22(2): 106-111. [3] 钱正安, 蔡英, 刘景涛 等. 中蒙地区沙尘暴研究的若干 进展 [J]. 地球物理学报, 2006, 49(1): 83-92. [4] X. M. Fang, Y. X. Han, J. H. Ma, et al. Dust storms and loess accumulation on the Tibetan Plateau: A case study of dust event on 4 March 2003 in Lhasa. Chinese Science Bulletin, 2004, 4 9(9 ) : 953-960. [5] X. Liu, Z. Y. Yin, X. Zhang, et al. Analyses of the spring dust storm frequency of northern China in relation to antecedent and concurrent wind, precipitation, vegetation, and soil moisture con- di t i o ns . J o ur n a l o f G e o ph y s i c al R e s e ar c h , 20 0 4 , 1 0 9 : D16210. [6] Y. Shao, C. H. Dong. A review on East Asian dust storm climate, modeling and monitoring. Global and Planetary Change, 2006, 52(1-4): 1-22. [7] 周自江, 章国材. 中国北方的典型强沙尘暴事件(1954-2002) 年[J]. 科学通报, 2003, 48(11): 1224-1228. [8] 周自江, 王锡稳. 西北地区东部群发性强沙尘暴序列的建立 与分析[J]. 地理学报, 2002, 57(4): 437-442. [9] Y. Q. Wang, X. Y. Zhang, S. L. Gong, et al. Surface observation of sand and dust storm in East Asia and its application in CUACE/ Dust. Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, 2007, 7(3): 91 15- 9138. [10] A. Kara, K. Takeuchi. Yellow dust: An overview of research and felt needs. Journal of Arid Environments, 2004, 59(1): 167-187. [11] J. Xuan, G. L. Liu and K. Du. Dust emission inventory in north- ern China. Atmospheric Environment, 2000, 34(26): 4565-4570. [12] 孙建华, 赵琳娜, 赵思雄. 华北 强沙尘暴的数值模 拟及沙源 分析[J]. 气候与环境研究, 2004, 9(1): 139-154。 [13] Y. Kurosaki, M. Mikami. Recent frequent dust events and their relation to surface wind in East Asia. Geophysical Research Letters, 2003, 30(14): 1736. [14] 张高英, 赵思雄, 孙建华. 近年 来强沙尘暴天气气 候特征的 分析研究[J]. 气候与环境研究, 2004, 9(1): 101-115. [15] J. Sun, M. Zhang and T. Liu. Spatial and temporal characteristics of dust storms in China and its surrounding regions, 1960-1999: Relations to source area and climate. Journal of Geophysical Research, 2001, 106(D10): 10325-10333. [16] B. Zhang, A. Tsunekawa and M. Tsubo. Contributions of sandy lands and stony deserts to long-distance dust emission in China and Mongolia during 2000-2006. Global and Planetary Change, 2007, 60(3-4): 487-504. [17] 宋敏红, 钱正安, 蔡英等. 中蒙强、弱沙尘暴年春季平均环流 及沙尘活动变化分析[J]. 气象学报, 2007, 1: 94-104. [18] H. Yukari, I. Uno and Z. F. Wang. Long-term variation of Asian dust and related climate factors. Atmospheric Environment, 2006, 40(35): 6730-6740. [19] 王式功, 王金艳, 周自江等. 中国沙尘天气的区域特征[J]. 地理学报, 2003, 58(2): 193-200. [20] X. K. Xu, J. K. Levy, Z. H. Lin, et al. An investigation of sand- dust storm events and land surface characteristics in China using NOAA NDVI data. Global and Planetary Change, 2006, 52(1-4): 182-196. [21] C. Z. Yan, Y. M. Zhou, X. Song, et al. Estimation of areas of sand and dust emission in the Hexi Corridor from a land cover Copyright © 2012 Hanspub 11  近半个世纪中国北方沙尘暴的空间分布和时间变化规律回顾 Copyright © 2012 Hanspub 12 database: An approach that combines remote sensing with GIS. Environmental Geology, 2009, 57(3): 707-713. [22] 李万元, 吕世华, 沈志宝等. 中国北方 10 种主要土壤风蚀特 征的数值模拟[J]. 高原气象, 2006, 25(增刊): 152-161. [23] 刘景涛, 郑新江, 康玲等. 蒙古 气旋爆发性发展导 致的强沙 尘暴个例研究[J]. 气候与环境研究, 2003, 8(2): 218-229. [24] 张小玲, 宋敏红, 钱正安等. 2006年春季中蒙中、东区沙尘暴 低层环流及变化初步分析[J]. 高原气象, 2006, 25(增刊): 77-84. [25] 彭公炳, 黄玫, 钱步东等. 北太 平洋海温场与我国西北地区 春季沙尘暴的关系[J]. 气候与环境研究, 2004, 9(1): 174-181. [26] 杨续超, 刘晓东. 中国北方强沙尘暴活动与亚洲地区对流层 风场的联系[J]. 气候与环境研究, 2006, 11(1): 94-100. [27] S. G. Wang, J. Y. Wang, Z. J. Zhou, et al. Regional characteris- tics of three kinds of dust storm events in China. Atmospheric Environment, 2005, 39(3): 509-520. [28] 范一大, 史培军, 周俊华, 冀萌新. 近50 年来中国沙尘暴变 化趋势分析[J]. 自然灾害学报, 2005, 14(3): 22-28. [29] 王革丽, 吕达仁. 尤莉浑善达克沙地沙尘暴气候特征分析[J]. 气候与环境研究, 2002, 7(4): 433-439. [30] 丁瑞强, 王式功, 尚可政, 杨德保. 中国春季沙尘暴的趋势变 化及年代际变化[J]. 高原气象, 2004, 23(5): 660-666. [31] W. H. Qian, X. Tang and L. S. Quan. Regional characteristics of dust storms in China. Atmospheric Environment, 2004, 38: 4895- 4907. [32] 王宁练, 姚檀栋, 羊向东等. 冰芯和湖泊 沉积记录所反映的 20 世纪中国北方沙尘天气频率变化趋势[J]. 中国科学, 2007, 37(3D): 378-385. [33] B. Yang, et al. Dust storm frequency and its relation to climate changes in Northern China during the past 1000 years. Atmos- pheric Environment, 2007, 41(40): 9288-9299. [34] 尚可政, 董光荣, 王式功等. 我国北方沙 区气候变化对全球 变暖的响应[J]. 中国沙漠, 2001, 21(4): 387-392. [35] S. L. Gong, X. Y. Zhang, T. L. Zhao, et al. Sensitivity of Asian dust storm to natural and anthropogenic factors. Geophysical Research Letters, 2004, 31: Article ID L07210. [36] F. J. Xiao, C. P. Zhou and Y. M. Liao. Dust storms evolution in Taklimakan Desert and its correlation with climatic parameters. Journal of Geographical Science, 2008, 18(4): 415-424. [37] N. Li, W. Gua, Z. X. Du, et al. Observation on soil water content and wind speed in Erlianhot, a dust-source area in northern China. Atmospheric Environment, 2006, 40(27): 5298-5303. [38] 张仁健, 韩志伟, 王明星等. 中国沙尘暴 天气的新特征及成 因分析[J]. 第四纪研究, 2002, 22(4): 374-380. |