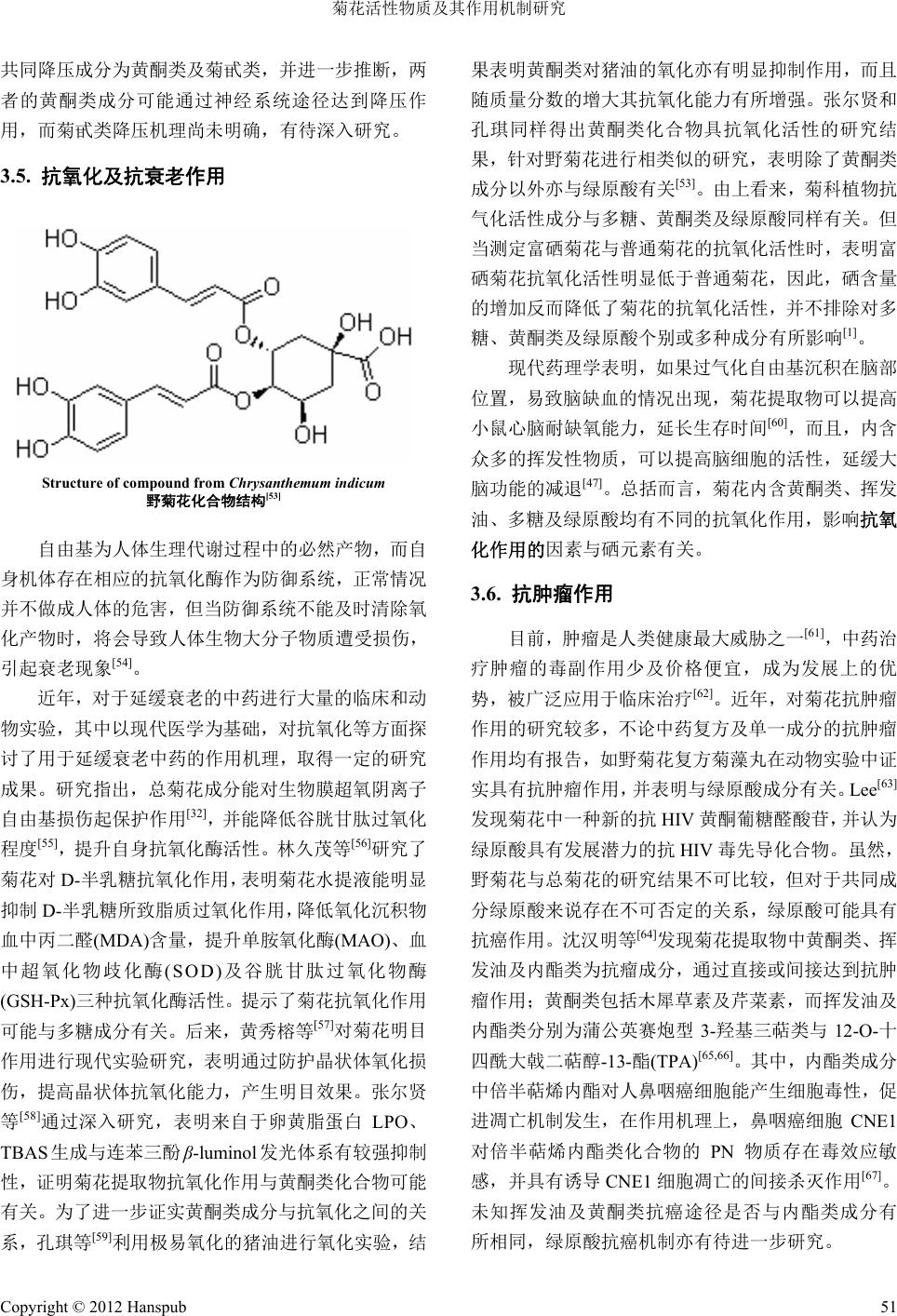

Botanical Research 植物学研究, 2012, 1, 47-53 http://dx.doi.org/10.12677/br.2012.13008 Published Online October 2012 (http://www.hanspub.org/journal/br.html) Research Advance in Active Substance and Mechanism Action of Chrysanthemum morifolium Yau Lam School of Chinese Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong Email: lamyaugmp@yahoo.com.hk Received: Jul. 18th, 2012; revised: Jul. 29th, 2012; accepted: Aug. 1st, 2012 Abstract: Objective: This paper summarizes the progress of medical research on the chemical composition and pharmacological action of Chrysanthemum morifolium. Method: The method relying upon the literature and academic research. Result: Since ancient times, chrysanthemum plant has been used for both pharma- cological and diet purposes. According to the literature, it has been confirmed to compose of a variety of chemical constituents, including essential oil, flavonoid, amino acid, micronutrient, chlorogenic acid, etc. It can also release a broad spectrum of pharmacological reactions, including anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-oxidative, vasodilatation, anti-tumor, lowing blood fat and excreting lead. Conclusion: Chrysanthemum contains very high officinal value. There will be a prospect for nurturing larger proportion of chrysanthemum and other species in this kind to explore its greater development potential in future. Keywords: Chrysanthemum morifolium; Chemical Composition; Pharmacological Action 菊花活性物质及其作用机制研究 林 佑 香港大学中医药学院,香港 Email: lamyaugmp@yahoo.com.hk 收稿日期:2012 年7月18 日;修回日期:2012 年7月29 日;录用日期:2012 年8月1日 摘 要:目的:本文对菊花活性物质及其作用机制研究进行综述。方法:文献学方法。结果:菊花是 自古以来一直常用至今的药食两用植物.根据研究表明具有多种化学成分,包括挥发油、黄酮类化合 物、绿原酸、氨基酸及其它。而且亦具有广谱的药理活性;对于抗菌、抗炎、抗氧化、舒张血管、降 血压、抗肿瘤及驱铅具有较强的制抑性。结论:菊花具有很高的药用价值;大量栽培菊花及其相关品 种具有一定的开发及利用前景。 关键词:菊花;活性成分;药理作用 1. 引言 菊花是菊科植物菊(Chrysanthemum morifolium Ramat.)的干燥头状花序。为多年生草本植物。性味甘 苦、凉。按产地与加工方法不同,分为杭菊、亳菊、 贡菊、滁菊、祁菊、怀菊、济菊及黄菊八大主流品种。 具有散风清热、平肝明目之功效。自几千年以来,作 为药食同源的菊类植物已有300 多年的栽培历史。近 年,随着全球性回归自然与中医中药热潮不断涌涨 下,中医中药在世界各地的声誉和影响也越来越大, 特别是中国加入 WTO 以后市场空间的进一步拓展, 相信具有一定的发展潜力,有鉴于此,本文从菊花化 学成分与药理作用两方面进行综述[1,2]。为菊花进一步 Copyright © 2012 Hanspub 47  菊花活性物质及其作用机制研究 研究提供科学依据。 2. 化学成分 目前,国内外于菊花化学成分的研究主要集中在 挥发油、黄酮类、氨基酸、微量元素和绿原酸等成分, 分别如下。 2.1. 挥发油 不同产地的菊花存在地道性差异,不同品种的菊 花内含挥发油成分及比例各有不同[3]。其中滁菊为 0.2712%、贡菊 为0.2451%、亳 菊为0.2237%和杭菊为 0.1365%[4]。而且更要考虑在加工、干燥及贮藏过程中 对挥发油的影响[5]。在干燥加工上,自然干燥的时间 延长易对成分含量造成影响[6],但通过杭白菊干花加 工后,放置时间对挥发油含量影响并不明显。因此正 确的加工方法可保留内含挥发油成分。 另外,比较小白菊挥发油总量的蒸制品及风干品 区别,结果显示,蒸制品为 81.79%;风干品降低至 77.12%,数据支持了上述的观点,由此推断,挥发油 可能在加工蒸制过程中产生化学作用所致。但规范的 加工炮制只能防止内在成分流失,要获得菊花挥发油 最高含量需从产地做起,如杭白菊的采收期越早所获 得挥发油含量愈高,作用机制来自植物合成及转化一 系统复杂代谢过程有关[7]。鉴于采收及炮制对挥发油 含量影响均与化学课题有关,以炮制学与代谢生态学 交叉学科作主题,顾此,于化学成分分析上需不断改 良技术。 早前,对黄山贡菊、祁菊及小白菊的挥发油化学 成分进行鉴定,证实前两者由单萜和倍半萜组成,均 为氧衍生物及烷烃类,小白菊挥发油化学结构与上述 两种有所不同[8]。后来,随着新提取、分离及鉴定技 术出现,如 SFE-MD、SPME-GC/MS 及LC-MS 等技 术联用,有效控制挥发油质量[9]。GC-MS 分析不同炮 制品的怀小白菊挥发油成分,鉴定 75种化合物结构, 其中 2种为五环三萜,3种为倍半萜类,并进一步发 现菊花挥发油中新三萜棕榈酸酯[10]。 近年,对不同菊类品种的分析较多,如万寿菊花 及羊耳菊花等。采用了硅胶柱色谱、葡聚糖凝胶色谱、 制备薄层色谱、高效液相色谱等多种分离手段或方 法,对羊耳菊花化学成分进行了系统分析,结果发现 1个倍半萜类化合物、2个三萜类化合物及 1个芳香 化合物等[11]。 另外,国内外对万寿菊挥发油分析方法众多,其 中,利用 LC-MS 法针对万寿菊挥发油成分进行分析, 确定了萜类、脂肪族、芳香族及含氧化合物等,合共 鉴定挥发油化学成分 100 种,占其总量的85%,并进 一步表明,对于 18 批不同产地的万寿菊挥发油含量 没有太大分别[12,13]。由上看来,除了环境因素以外, 不同品种的菊花其挥发油成分检测方法亦存在明显 差异。 2.2. 黄酮类化合物 菊花化学成分以黄酮类为主要成分之一,分别为 香叶木素、木犀草素、芹菜素、香叶木素 7-O-β-D-葡 萄糖、木犀草素 7-O-β-D-葡萄糖苷、金合欢素 7-O-β-D- 葡萄糖苷、刺槐苷、金合欢素7-O-(6 -O-乙酰)-β-D-葡 萄糖苷、金合欢素、山奈酚及异泽兰黄素等。黄酮含 量高低依品种和产地的不同而有异,有超过 3%,有 少于 1%[14-16]。李鹏等具体比较 4种药用菊花内在质 量,发现贡菊总黄酮含量为 7.78%、杭菊为 6.53%、 滁菊为 4.86%及亳菊为 1.49%,以贡菊最高,亳菊最 低。谷彦杰进一步为 8种菊花总黄酮中木犀草素成分 作含量高低的系统排列[17],含量依次为亳菊 > 滁菊 > 祁菊 > 贡菊 > 杭菊 > 济菊 > 黄菊 > 怀菊,以 亳菊最高,怀菊最低。从李鹏及谷彦杰的结果看来, 亳菊总黄酮量较四种菊花为低,木犀草素成分较 8种 菊花为高,纵然尚未获得具代表性的结论,可以相信 木犀草素为亳菊主要黄酮类成分之一。为对亳菊内含 成分进一步深入了解,全面评价其内在质量,利用醇 提、萃取及硅胶柱层析法分离出4个黄酮类化合物, 经波谱分析及标准品对照,鉴定其中 3个化学结构, 除已知的木犀草素(Luteolin)成分外,亦包括芹菜素 (Apigenin) 、芹菜素-7- 甲醚(Apigenin-7-methylether) [18]。Lee 等[6]从菊花中分离出抗 HIV 黄酮葡糖醛酸苷, 为芹菜苷元 7-O-β-D-(4′-咖啡酰)-葡糖醛酸苷,可能与 亳菊亦有关系。 2.3. 氨基酸 蛋白质为三大营养物质中次于能量的重要物质, 通过分解为小分子多肽和氨基酸被人体吸收利用[19]。 Copyright © 2012 Hanspub 48  菊花活性物质及其作用机制研究 氨基酸是蛋白质最小单位,测定氨基酸成分可作为蛋 白质营养评价指标[20]。已知,菊花内含多种氨基酸成 分,研究证实8种主流菊花同样含有17 种氨基酸成 分,在含量比例上各有不同,8种菊花均以天冬氨酸、 谷氨酸、羟脯氨酸的含量最高,以胱氨酸、组氨酸及 甲硫氨酸含量低。含氨基酸种类最多的是黄菊,它除 了拥有 17 种氨基酸外,亦含胱氨酸、天冬氨酸、脯 氨酸及甲硫氨酸等一共15 种。此 15 种氨基酸含量相 对其它品种的菊花为高,因此,黄菊在氨基酸种类和 含量上较其它菊花优胜。在怀菊花方面,除脯氨酸及 羟脯氨酸含量较高外,其它 15 种氨基酸含量相对较 低。而贡菊有 4种氨基酸(天冬氨酸、谷氨酸、甲硫氨 酸、羟脯氨酸)的含量在 8种菊花中最低[21]。因此,根 据氨基酸数量排列为,黄菊32 种,贡菊 17种,怀菊 17 种。根据氨基酸含量排列为,黄菊 32种均含量最 高,其次怀菊 2种高,15 种低,贡菊 9种高 4种低。 由此看来,8种主流菊花以黄菊、贡菊及怀菊其氨基 酸数量及含量相对较高,而黄菊更为突出,可以相信 黄菊于氨基酸的开发利用上具有一定的开发前景。 2.4. 微量元素 微量元素是组成生命物质之一,虽然含量微乎其 微,却能起到重要的生理作用[22] 。揭新明等[23] 用 ICP-AES 法测定了药用杭白菊及 6种人工栽培菊花中 多种微量及宏量元素的种类,包括As、B、Ba、Ca、 Cd、Co、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Si、 V、Zn、P、S及K等元素。其中Cu、Fe、Zn、Co、 Mn 及Se 为人体必需微量元素。后来,针对人体必需 的7种微量元素进行研究,增加了 Sr元素,并表明菊 花中 Fe 含量较高,其中,杭白菊中 Mn、Se 及S含 量高于其它品种。通过进一步研究发现不同结果,杭 白菊内含Mn 和Se 的含量并非最高,贡菊中 Mn 元素 较杭白菊为高,而滁菊所含 Se元素亦高于杭白菊。 怀菊和亳菊含Fe 量最大,黄菊所含 Cu,Zn 和Co 的 含量最高。由此看来,比较不同产地菊花对人体必需 的6种微量元素而言,杭白菊未有一种含量最高,而 Sr 含量的高低尚未明确。为了进一步了解菊花中微量 元素的成分和含量,从人工栽培菊花和天然生长菊花 进行比较,发现栽培植物中 K和P元素高于天然植物, 并未发现 7种微量元素含量出现变化,由此看来,栽 培植物中某些元素高于天然植物,并不排除人体必需 的7种微量元素含量较低,而 Sr元素含量更低。 2.5. 绿原酸 菊花以挥发油、黄酮类及绿原酸为主要成分[24], 一直以来,菊花化学成分集中在黄酮类与挥发油的研 究上[25],由于绿原酸成分亦具有生理活性,尝试利用 绿原酸作为菊花质量标准[26]。在菊花炮制上,郭巧生 等[27]按传统蒸晒加工方法制备绿原酸,结果显示绿原 酸含量较高,经摊晾干燥后含量明显降低,各栽培类 型的绿原酸含量亦存在明显差异,李宗具体表明其差 异范围,运用 HPLC 法测定菊花中绿原酸成分的干品 含量,结果显示,在20 批菊花样品的绿原酸含量中, 以干燥品为 0.060%~0.467%。表明菊花干燥后绿原酸 成分差距为 0.407%。根据 2005 年版一部药典规定, 菊花中绿原酸含量以≥2%为标准,其中祁菊、滁菊、 亳菊、怀菊及贡菊绿原酸含量超过药典规定 2倍,其 它类型菊花绿原酸含量则相对较低,由于过半数达到 含量规定的指标,可以相信能作为菊花确保质量的成 分标准,但绿原酸不能反映菊花广泛的药理作用[26], 有待深入探讨。 2.6. 其它 近年,中药成分提取、分离及鉴定进行大量工作, 获得新的活性成分,并初步确定其临床作用。胡立宏 等[28]根据极性分离原理,从杭白菊乙醇浸膏中分离一 种新的正戊基呋喃果糖苷,而郑芸等[29]进一步从菊花 中分离得 1个新的成分,鉴定为多糖类化合物,并同 时发现 2个5-lipoxygenase 强拮抗单体咖啡酸丁酯和 乙酯。后来,从菊花提取液中获得金合欢素-7-O-β-D-O 比喃半乳糖苷,确定具有抗 HIV 作用[30]。从上述发现 的化学成分看来,新发现的活性成分多为苷类化合物 中不同糖基结构的衍生物。 3. 药理作用 目前,从抗菌、抗炎、抗氧化、舒张血管、降血 压、抗肿瘤及驱铅多方面进行研究,分别如下。 3.1. 抗菌作用 细菌分类学的发展较晚[31]。早期,只知菊花对[32] 金卜及 B-溶血性链球菌有抗菌作用,后来,随着研究 Copyright © 2012 Hanspub 49  菊花活性物质及其作用机制研究 续步深入,将大部份细菌分为革兰氏阴性和革兰氏阳 性两类,通过这种分类原则,对 7种革兰氏阴性肠内 细菌和革兰阳性细菌进行菊花抗菌性研究[32],发现 7 种革兰氏阴性肠内细菌包括;大肠杆菌、宋内氏痢疾 杆菌、变形菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、绿脓杆菌及 霍乱弧菌。革兰阳性细菌包括;金黄色葡萄球菌、β- 溶血性链球菌及人型结核杆菌等。结果发现具有某些 抑制作用。李英霞等[33]推断菊花抗菌作用与挥发油有 关,尝试用不同产地菊花进行挥发油抗菌性研究,发 现各类菊花对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变形 杆菌、乙型溶血性链球菌及肺炎双球菌具有抑制作 用,而且对于金黄色葡萄球菌的抑制效果尤其明显, 提示了菊花抗菌作用一定程度来自挥发油成分。在实 制生活中,菊花水浸剂(1:4)对常见皮肤致病性真菌有 不同程度的抑制作用[34],表面看来,尽管内服或外洗 均有不同程度的抗菌作用,未知是否共同与挥发油成 分有关。 3.2. 抗炎作用 毛细血管通透性上升是生成炎症主要原因之一。 炎症时期组织胺含量上升,导致毛细血管通透性增加 的成因[35]。从济菊、滁菊、杭菊、贡菊及川菊八大主 流菊花中发现均有明显抗炎作用,在作用机理上,通 过皮下组织胺之局部台盼蓝之扩散较小[36],增 加 毛 细 血管抵抗力,影响毛细血管通透性,从而达到抗炎目 的[32]。后期,谈宇武等[37]旨出鲜菊花抗炎作用与上述 研究结果基本一致,高宏[38]进一步发现,添加微量元 素后,亳菊与怀菊的抗炎作用明显提高,因此,微量 元素可能具有抑制组织胺扩散作用。由于组织胺为一 种酶类成分,微量元素是组成酶的主要物质之一,可 以相信,微量元素抑制组织胺扩散作用可能与其构效 有关。而 Rajic 等[39]旨出菊花抗炎作用亦与三萜类化 合物有密切关系,研究证实,菊花中27 种三萜类化 合物同样对丝氨酸蛋白酶、胰蛋白酶及糜蛋白酶均有 潜在抑制作用,有 7种对胰蛋白酶和糜蛋白酶具有交 叉作用,由此推断,某些三萜类化合物可能具有抑制 组织胺作用,而微量元素某些成分可能作为抑制组织 胺辅助角色。 3.3. 心血管系统作用 杨学远等[40]对杭白菊制剂进行心血管系统动物 实验,包括心肌梗塞、实验性冠脉粥样硬化和供血不 足动物实验,实验证明菊花通过促进心肌收缩达到治 疗心血管疾病的作用。现代药理研究强调促进心肌收 缩的机理有两点:一方面增加心血管血流量,另方面 显着扩张心脏冠状动脉作用[41],由于心血管的血流量 增加,机体耗氧量相应上升,易于加速患者能量损耗。 研究发现,菊花亦有减少血液营养中含氧量消耗性, 对心肌细胞缺氧耐受性有所提升[42],由上看来,菊花 除了增加心血管血流量和促进心肌收缩外,亦有减少 机体能量损耗作用。 现代药理学进一步对心肌收缩作用机制作明确 的解释,指出血管内皮细胞具有钙离子通路,苯肾上 腺素通过肌浆网钙离子释放,细胞外钙离子内流,从 而引起平滑肌收缩现象。杭菊中黄酮成分 TFCM 有抑 制钙离子释放和内流,令致血管壁舒张,并对 NO 血 管张因子呈依赖性[43]。另外,亦发现野菊花中木樨素 成分作用于巨噬细胞生成的NO 血管舒张因子从而具 有舒张血管作用。由此看来,杭菊中黄酮成分TFCM 对NO 不只存在依赖性,可能与其调控机制有关[44]。 而野菊花亦可通过非内皮依赖性,经苯肾上腺素引起 的血管环收缩效应[45],结果显示,野菊花具有促进及 抑制血管壁作用,而杭菊可能只有舒张血管作用。后 来发现,菊花水煎醇沉制剂对动物心血管和中枢神经 均有作用[46],由此推断,不同产地的菊花亦有与野菊 花相似的调控作用,但作用机制未知是否相同。 3.4. 降压作用 高血压是心血管疾病其中一种病理特征,临床常 以复方型式治疗高血压病症[47],以菊花为主要成分的 有珍菊降压片[48]及菊藤降压胶囊[49]等。为了进一步了 解菊花单味药材的降压作用,对菊花有效成分进行提 取分析,发现内含菊甙类化合物具有降压作用[50],其 后在菊花动物实验研究中,发现总黄酮提取物的降压 效果与单体芹菜素-7-O-葡萄糖苷(F2)有关,同时指出 通过作用于肾上腺素、抑制交感神经中枢及血管运动 中枢而显效[51],表面看来,菊花降压作用与黄酮类及 菊甙类有关,其中,黄酮类成分能通过神经系统产生 降压作用。亦尝试提取野菊花浸膏对麻醉猫的降压作 用进行实验研究,表明作用效果良好,物质基础为内 酯类和黄酮苷等成分[52]。综括而言,野菊花与总菊花 Copyright © 2012 Hanspub 50  菊花活性物质及其作用机制研究 共同降压成分为黄酮类及菊甙类,并进一步推断,两 者的黄酮类成分可能通过神经系统途径达到降压作 用,而菊甙类降压机理尚未明确,有待深入研究。 3.5. 抗氧化及抗衰老作用 Structure of compound from Chrysanthemum indicum 野菊花化合物结构[53] 自由基为人体生理代谢过程中的必然产物,而自 身机体存在相应的抗氧化酶作为防御系统,正常情况 并不做成人体的危害,但当防御系统不能及时清除氧 化产物时,将会导致人体生物大分子物质遭受损伤, 引起衰老现象[54]。 近年,对于延缓衰老的中药进行大量的临床和动 物实验,其中以现代医学为基础,对抗氧化等方面探 讨了用于延缓衰老中药的作用机理,取得一定的研究 成果。研究指出,总菊花成分能对生物膜超氧阴离子 自由基损伤起保护作用[32],并能降低谷胱甘肽过氧化 程度[55],提升自身抗氧化酶活性。林久茂等[56]研究了 菊花对 D-半乳糖抗氧化作用,表明菊花水提液能明显 抑制 D-半乳糖所致脂质过氧化作用,降低氧化沉积物 血中丙二醛(MDA)含量,提升单胺氧化酶(MAO)、血 中超氧化物歧化酶(SOD)及谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px)三种抗氧化酶活性。提示了菊花抗氧化作用 可能与多糖成分有关。后来,黄秀榕等[57]对菊花明目 作用进行现代实验研究,表明通过防护晶状体氧化损 伤,提高晶状体抗氧化能力,产生明目效果。张尔贤 等[58]通过深入研究,表明来自于卵黄脂蛋白 LPO、 TBAS 生成与连苯三酚 β-luminol 发光体系有较强抑制 性,证明菊花提取物抗氧化作用与黄酮类化合物可能 有关。为了进一步证实黄酮类成分与抗氧化之间的关 系,孔琪等[59]利用极易氧化的猪油进行氧化实验,结 果表明黄酮类对猪油的氧化亦有明显抑制作用,而且 随质量分数的增大其抗氧化能力有所增强。张尔贤和 孔琪同样得出黄酮类化合物具抗氧化活性的研究结 果,针对野菊花进行相类似的研究,表明除了黄酮类 成分以外亦与绿原酸有关[53]。由上看来,菊科植物抗 气化活性成分与多糖、黄酮类及绿原酸同样有关。但 当测定富硒菊花与普通菊花的抗氧化活性时,表明富 硒菊花抗氧化活性明显低于普通菊花,因此,硒含量 的增加反而降低了菊花的抗氧化活性,并不排除对多 糖、黄酮类及绿原酸个别或多种成分有所影响[1]。 现代药理学表明,如果过气化自由基沉积在脑部 位置,易致脑缺血的情况出现,菊花提取物可以提高 小鼠心脑耐缺氧能力,延长生存时间[60],而且,内含 众多的挥发性物质,可以提高脑细胞的活性,延缓大 脑功能的减退[47]。总括而言,菊花内含黄酮类、挥发 油、多糖及绿原酸均有不同的抗氧化作用,影响抗氧 化作用的因素与硒元素有关。 3.6. 抗肿瘤作用 目前,肿瘤是人类健康最大威胁之一[61],中药治 疗肿瘤的毒副作用少及价格便宜,成为发展上的优 势,被广泛应用于临床治疗[62]。近年,对菊花抗肿瘤 作用的研究较多,不论中药复方及单一成分的抗肿瘤 作用均有报告,如野菊花复方菊藻丸在动物实验中证 实具有抗肿瘤作用,并表明与绿原酸成分有关。Lee[63] 发现菊花中一种新的抗HIV 黄酮葡糖醛酸苷,并认为 绿原酸具有发展潜力的抗 HIV 毒先导化合物。虽然, 野菊花与总菊花的研究结果不可比较,但对于共同成 分绿原酸来说存在不可否定的关系,绿原酸可能具有 抗癌作用。沈汉明等[64]发现菊花提取物中黄酮类、挥 发油及内酯类为抗瘤成分,通过直接或间接达到抗肿 瘤作用;黄酮类包括木犀草素及芹菜素,而挥发油及 内酯类分别为蒲公英赛炮型3-羟基三萜类与 12-O-十 四酰大戟二萜醇-13-酯(TPA)[65,66]。其中,内酯类成分 中倍半萜烯内酯对人鼻咽癌细胞能产生细胞毒性,促 进凋亡机制发生,在作用机理上,鼻咽癌细胞 CNE1 对倍半萜烯内酯类化合物的 PN 物质存在毒效应敏 感,并具有诱导CNE1 细胞凋亡的间接杀灭作用[67]。 未知挥发油及黄酮类抗癌途径是否与内酯类成分有 所相同,绿原酸抗癌机制亦有待进一步研究。 Copyright © 2012 Hanspub 51  菊花活性物质及其作用机制研究 3.7. 驱铅作用 随着工业发展,环境中有毒重金属污染物渐渐积 聚,铅是已知毒性最大的重金属污染物之一[68],驱铅 作用成为受人关注的焦点。祛除铅元素的方法众多, 除了一些分离技术外[69,70],亦能通过成分间相互作用 达到袪铅目的[71]。冯 昶 等 [72]在不同时期对菊花抗铅作 用进行研究,证明内含锌、铁、钙及硒元素能通过物 理或化学反应产生驱铅效果,由于钙、铁、锌等元素 与铅同属二价金属元素,在体内代谢过程中存在竞争 性,在小肠吸收过程中竞争结合蛋白载体,因此,通 过补给钙、铁、锌抑制铅的吸收[73]。另外,硒元素通 过与铅结合成金属硒蛋白复合物排出体外,并降低血 铅浓度,通过进一步了解重金属之间的关系,发现良 好的锌及硒营养状况有助降低组织中铅的水平[74]。但 锌及硒存在相互影响作用,数据显示当硒含量超过 2.0 mg/kg 时对锌表现出一定的抑制作用[75],由上看来, 重金属祛铅作用来自单体及复合物,亦要考虑重金属 相互作用的影响因素。 4. 总结 本文对菊花化学成分与药理作用进行全面而有 系统的综述。有效成分研究方面:表明挥发油、黄酮 类、氨基酸、微量元素及绿原酸同样以不同的角度及 方式分辨活性物质之间的关系,初步了解成分种类及 其优劣质量,文献所提供的大量相关数据能为菊花进 一步研究提供思考方向。药理作用方面:近年,从菊 花中分离出较新的化学成分,并进行大量临床研究工 作,初步确定对抗菌、抗炎、抗氧化及衰老、抗肿瘤 及驱铅有一定的作用,亦可通过调节心血管功能产生 降血压效果,明确指出相关成分的治疗作用,有鉴近 年对菊花的研究集中在单体成分为主,对于菊花复方 研究较少,且并不深入,研究菊花复方不同配伍的原 则,了解菊花与不同的药材其内含成分之间的关系, 分析多种成分相互桔抗及协同作用对药理机制的影 响,提供科学依据,有效开发菊花相关的多元产品, 并应用于医药治疗及保健市场上。 5. 致谢 感谢香港大学提供良好的科研环境及研究条件; 感谢香港大学中医药学院张艳波博士给予写作的支 持及鼓励,并且悉心指导,完成本论文阅读及编写等 大量的工作。 参考文献 (References) [1] 周晶. 菊花(FlosChrysanthemi)的富硒作用及其抗氧化活性研 究[D]. 南京农业大学, 2010. [2] 王硕. 菊花化学质量的比较及杭白菊提取物制备工艺的研究 [D]. 沈阳药科大学, 2005. [3] 王亚君, 郭巧生, 杨秀伟. 安徽产菊花挥发性化学成分的表 征分析[J]. 中国中药杂志, 2008, 33(19): 2207-2210. [4] 李鹏, 陈崇宏, 张永红. 四种药用菊花内在质量的比较研究 [J]. 海峡药学, 2006, 18(2): 66-68. [5] 刘因华. 中药挥发油的研究现状[J]. 现代中医药, 2009, 29(1): 68-70. [6] 张亚志, 刘小平. 不同干燥条件对含挥发油类药物影响[J]. 时珍国医国药, 1999, 10(7): 526. [7] 阎秀峰. 植物次生代谢生态学[J]. 植物生态学报, 2001, 25(5): 639-640. [8] 秦民坚, 龚建国, 顾瑶华. 黄山贡菊的挥发油成分分析[J]. 植物资源与环境学报, 2003, 12(4): 54-56. [9] 张庆华, 王志萍. 中药挥发油提取技术研究进展[J]. 食品与 药品, 2009, 11(3): 62-64. [10] 矢原正浩, 森田宇, 野原念弘. 菊花的成分分析[J]. 生药学 杂志(日), 1990, 44: 335. [11] 杨雁. 羊耳菊花的化学成分研究[D]. 河北医科大学, 2010. [12] 苏瑞. 万寿菊花指纹图谱及其化学成分的研究[D]. 佳木斯大 学, 2011. [13] The United States Pharmacopeia Convention, USP 31-NF26. 2008: 1349-1353. [14] 刘金旗, 吴德林. 贡菊化学成分的研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(8): 547-548. [15] 贾凌云, 孙启时. 滁菊花中黄酮类化学成分的分离与鉴定[J]. 中国药物化学杂志, 2003, 13(6): 159-161. [16] 胡立宏, 陈仲良. 杭白菊的化学成分研究: 两个新三萜酯的 结构测定[J]. 植物学报, 1997, 39: 85-90. [17] 谷彦杰. 我国八种主流菊花商品药材中木犀草素含量测定[J]. 山东中医药大学学报, 2000, 24(1): 65. [18] 姜洪芳, 张玖, 单承莺. 亳菊花中黄酮类化合物的分离鉴定 [J]. 中国野生植物资源, 2008, 27(5): 50-52. [19] 刘超, 闵育娜, 雷海宁. 饲料中可利用氨基酸研究进展[J]. 甘肃农业大学学报, 2002, 37(4): 401-420. [20] 章丽, 刘松雁. 氨基酸测定方法的研究进展[J]. 河北化工, 2009, 32(5): 27-29. [21] 张清华, 张玲. 菊花化学成分及药理作用的研究进展[J]. 食 品与药品, 2007, 9(2): 60-63. [22] 夏敏. 必需微量元素的生理功能[J]. 微量元素与健康研究, 2003, 20(3): 41-44. [23] 揭新明等. 菊花微量及宏量元素 分析[J]. 广东微量元素科学, 1997, 4(6): 62. [24] 谢媛媛, 袁丹, 田慧芳等. 怀菊花化学成分的研究[J]. 中国 药物化学杂志, 2009, 19(4): 276-279. [25] 张海红. 药用菊花中黄酮类成分研究进展[J]. 河北北方学院 学报(医学版), 2009, 26(6): 78-79. [26] 邱娇英. 浙江地产药材杭白菊的质量评价及其影响因素研究 [J]. 浙江大学, 2010. [27] 徐文斌, 郭巧生, 李彦农等. 药用菊花不同栽培类型内在质 量的比较研究[J]. 中国中药杂志, 2005, 30(21): 1645-1648. [28] 胡立宏. 正戊基果糖苷的结构测定[J]. 植物学报, 1997, 39(2): l8l-184. [29] 郑芸, 刘柳, 方积年. 菊花中一个新的多糖的研究[J]. 植物 Copyright © 2012 Hanspub 52  菊花活性物质及其作用机制研究 Copyright © 2012 Hanspub 53 学报, 2004, 46(8): 997-100. [30] 王增田. 中药的抗诱变作用[J]. 中国中医药信息杂志, 1996, 3(6): 16-17. [31] R. E. Buchanan, et al. Bergey’s manual of determiuarive bacte- riolgy. 8th Edition, Philadelphia: Williams & Wilkins, 1974: 4-9, 478-593, 599-641. [32] 李英霞, 彭广芳, 王晓梅等. 菊花的药理研究进展[J]. 时珍 国医国药, 1998, 9(6): 580. [33] 李英霞, 王小梅, 彭广芳. 不同产地菊花挥发油的抑菌作用 [J]. 陕西中医学院学报, 1997, 3: 44. [34] 江苏新医学院. 中药大辞典(下册)[M]. 上海: 上海科技出版 社, 1997: 2008-2011. [35] 沈小鹏, 柴家. 烧伤后早期微血管通透性增高的机制及其治 疗研究进展[J]. 临床军医杂志, 2009, 37(4): 713-716. [36] 江苏新医学院. 中药大辞典[M]. 上海:上海科技出版社, 1997: 2008-2011. [37] 谈宇武. 鲜菊花治疗小儿急性支气管炎 27 例临床观察[J]. 中 国民族民间医药杂志, 2002, 2: 82-84. [38] 高宏. 菊花中微量元素对其抗炎作用的影响[J]. 中医药管理 杂志, 2006, 14(1): 24-25. [39] A. Rajic, T. Akihisa. Inhibition of trypsin and chymotrypsin by anti-inflammatory triterpenoids from compositae flowers. Planta Medicine, 2001, 67(7): 599-604. [40] 杨学远, 孙礼富, 奚毓妹等. 中药杭白菊酚性部份的药理作 用探讨[J]. 浙江医科大学学报, 1989, 18(6): 282. [41] 梁山. 论述菊花的养生康复作用[J]. 天津中医学院学报, 1996, 2: 38. [42] 宋立人. 现代中药学大辞典[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2001: 1858-1860. [43] 汝海龙, 蒋惠娣, 林国华. 杭白菊总黄酮的舒血管作用[J]. 杭州师范学院学报(自然科学版), 2005, 4(6): 411-414. [44] 陈传千, 沈艳平, 屈跃丹等. 野菊花提取物药理作用的研究 进展[J]. 吉林医药学院学, 2010, 31(3): 175-178. [45] 章李军, 凌霜, 陈刚领等. 野菊花提取物舒张血管及抗炎机 制研究[J]. 上海中医药杂志, 2009, 43(5): 60-64. [46] 宋立人. 现代中药学大辞典[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2001: 1858-1860. [47] 梁山. 论述菊花的养生康复作用[J]. 天津中医学院学报, 1996, 2: 38. [48] 刘福明. 珍菊降压片的临床应用与研究进展[J]. 心血管病学 研究进展, 2006, 27: 48. [49] 王长海. 菊藤降压胶囊对高血压患者血液流变学和细胞流变 学的影响[J]. 成都中医药大学学报, 2002, 25(3): 11-13. [50] 戴敏, 刘青云, 李道等. 菊花解热、降压作用的物质基础研究 [J]. 安徽中医学院, 2001, 24(7): 505-506. [51] 戴敏刘, 青云, 李道中等. 菊花解热、降压作用的物质基础研 究[J]. 安徽中医学院, 2011, 24(7): 505-506. [52] 吴钉红, 杨立伟, 苏薇薇. 野菊花化学成分及药理研究进展 [J]. 中药材, 2004, 27(2): 142. [53] 张明. 野菊花抗氧化活性成分分离、鉴定及初步分析的研究 [D]. 安徽医科大学, 2011. [54] 赵梅英. 浅谈中药抗氧化作用[J]. 陕西中西, 2005, 26(6): 578-579. [55] 李献平, 刘敏, 刘世昌等. 四大怀药延缓衰老作用的研究[J]. 中西医结合杂志, 1991, 11(8): 486. [56] 林久茂, 庄秀华, 王瑞国. 菊花对 D-半乳糖衰老抗氧化作用 [J]. 福建中医药, 2002, 33(5): 44. [57] 黄秀榕, 祁明信, 王勇等. 菊花防护晶状体氧化损伤的实验 [J]. 福建中医学院学报, 2002, 12(4): 31-33. [58] 张尔贤, 方黎, 张捷等. 菊花提取物的抗氧化活性研究[J]. 食品科学, 2000, 21(7): 6-9. [59] 孔琪, 吴春. 菊花黄酮的提取及抗氧化活性研究[J]. 中草药, 2004, 35(9): 1001-1002. [60] 胡春, 丁霄霖, 唐莉莉等. 菊花提取物对实验动物抗疲劳和 降血脂作用的研究[J]. 食品科学, 1996, 10: 58. [61] 夏想厚, 谷俊朝. 肿瘤标志物研究的历史、现状和趋势[J]. 肿 瘤研究与临床, 2009, 21(12): 793-795. [62] 黄海英. 抗肿瘤中药研究现状[J]. 实用中医药杂志, 2011, 27(5): 356-357. [63] J. S. Lee, H. J. Kim. A new anti-HIV flavonoid glucuronide from Chrysanthemum morifolium. Planta Medicine, 2003, 69(9): 859- 861. [64] 孙向珏, 沈汉明, 朱心强. 菊花提取物抗肿瘤作用的研究进 展[J]. 中草药, 2008, 39(1): 148-151. [65] K. Yasukaua, T. Akihisa, H. Oinuma, et al. Inhibitory effect of di- and trihydroxy triterpenes from the flowers of compositae on 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced inflammation in mice. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 1996, 19(10): 1329- 1331. [66] K. Yasukawa, T. Akihisa, H. Oinuma, et al. Inhibitory effect of taraxastane-type triterpenes on tumor promotion by 12-O-tet- radecanoylphorbol-13-acetate in two-stage carcinogenesis in mouse skin. Oncology, 1996, 53(4): 341-344. [67] 林忠宁, 林育纯, H. M. Shen等. 菊花倍半萜烯内酯诱导人鼻 咽癌细胞毒性和凋亡的研究[J]. 中草药, 2002, 33(10): 909- 912. [68] 杨燕梅, 杨晓燕. 铅中毒监测和排铅研究进展[J]. 新疆医科 大学学报, 2008, 31(8): 1102-1103. [69] 王士龙, 张虹, 谢文海等. 用陶粒处理含铅废水[J]. 济南大 学学报(自然科学版), 2003, 17(3): 295-297. [70] 王霆, 宋冶, 郑秀丽. 淀粉基重金属捕集剂对铅的去除规律 [J]. 东北林业报, 2005, 33(2): 68-69. [71] 金娜, 印万忠. 铅的危害及国内外除铅的研究现状[J]. 有色 矿冶, 2006, 22:: 114-118. [72] 冯昶, 范广勤, 朱建华等. 菊花茶实验性驱铅作用研究[J]. 劳动医学, 1999, 16(3): 164. [73] 吕静. 促排铅功能因子研究进展[J]. 食品安全导刊, 2010: 54- 55. [74] 赖建强, 荫士安, 徐青梅等. 大鼠脑铅和血铅含量对学习记 忆的影响与硒锌的保护作用[J]. 卫生研究, 2004, 33(2): 218- 220. [75] 李永明. 铜、锌及硒对药用菊花产量和药效成分的影响[D]. 南京农业大学, 2010. |