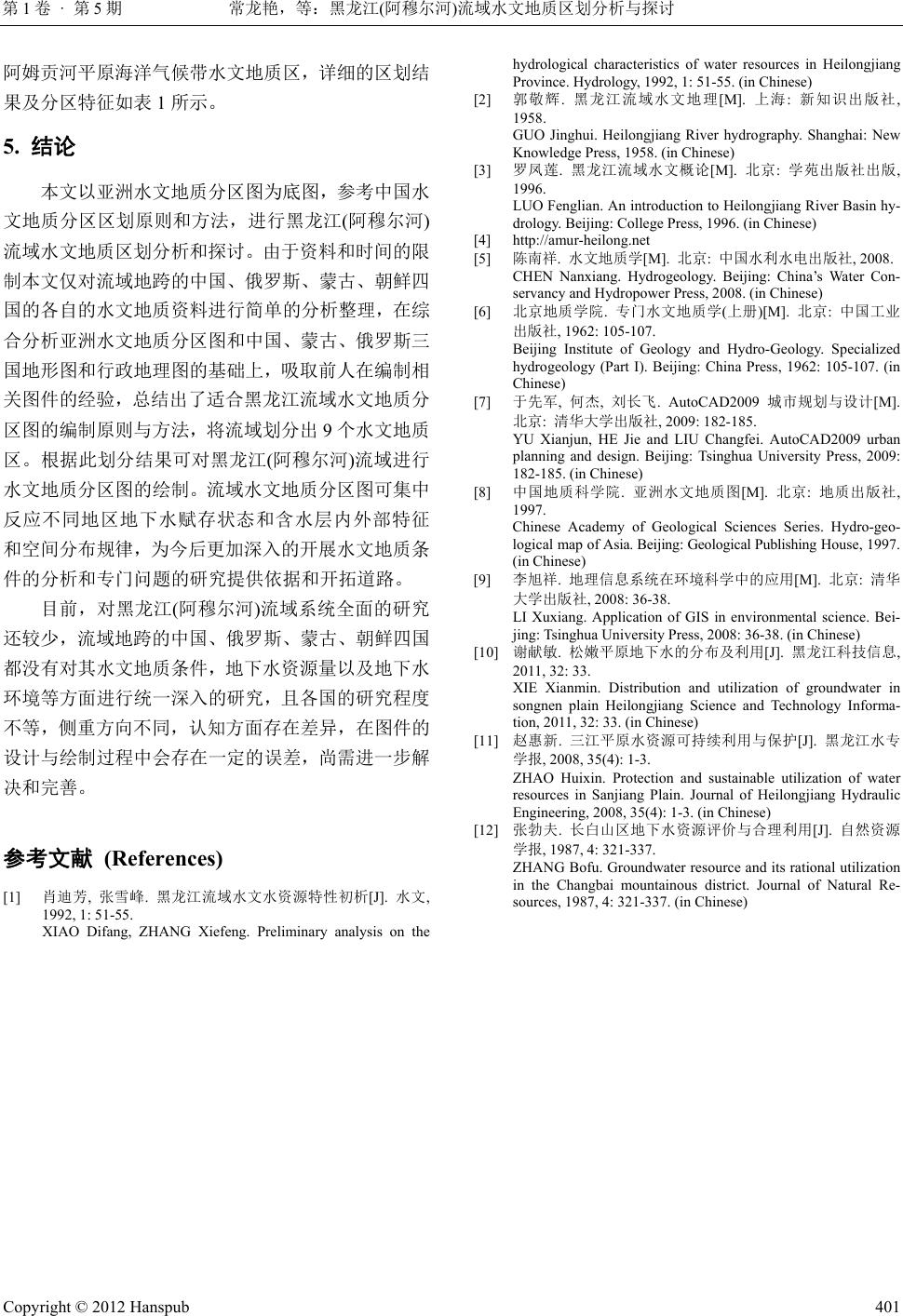

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 398-401 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.15062 Published Online October 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) Analysis and Discussion of the Heilong River Basin Hydrogeology Regionalization* Longyan Chang1,2, W enwen Li3, Changlei Dai1,2, Cheng Peng1,2 1Institute of Groundwater in Cold Region, Heilongjiang University, Harbin 2School of Hydraulic and Electric-Power, Heilongjiang University, Harbin 3School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences, Beijing Email: changlongyan1988@163.com Receiv ed: Aug . 14th, 2012; revised: Aug. 29th, 2012; accepted: Sep. 7th, 2012 Abstract: Heilong River Basin is an important plate in China, it transnational spanned special geographical situation make Heilong River’s national boundaries, water rights, regional water resources development is- sues receives much concern. There are many experts and scholars conduct a study on the Heilong River Basin hydrology and water resources and hydro-geological. Very few groundwater characteristics analysis on this basin is available du e to the difficulties of data collection etc. This article based on the comprehensive an aly- sis of hydrogeological maps of Asia and topographic maps and the geographic map of China, Mongolia, and Russia. Gain from others’ experiences in the preparation of the relevant map , the Heilong River Basin hydro- geology regionalization map is given. Hydrological geological response in the partition map can be set in different parts of occurrence of groundwater and aquifers within the external characteristics and spatial dis- tribution, for more in-depth analysis on hydrogeological conditions in the future and to provide a basis for research on expertise and open up the roads. Keywords: Heilong River Basin; Hydrogeology; Transnational Spanned; Regionalization 黑龙江(阿穆尔河)流域水文地质区划分析与探讨* 常龙艳 1,2,李文文 3,戴长雷 1,2,彭 程1,2 1黑龙江大学寒区地下水研究所,哈尔滨 2黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 3中国地质大学水资源与环境学院,北京 Email: changlongyan1988@163.com 收稿日期:2012 年8月14 日;修回日期:2012 年8月29 日;录用日期:2012 年9月7日 摘 要:黑龙江(阿穆尔河)流域是中国重要的流域板块,跨国跨区的特殊地理位置使得黑龙江(阿穆尔 河)流域的国界、水权、区域水资源开发问题备受关注。早年就有许多专家学者对黑龙江(阿穆尔河)流 域的水文水资源、水文地理等进行研究,但由于流域地跨四国,资料收集困难,并且各国的研究程度 不等,侧重方向不同,认知方面存在差异,侧重点不同,关于黑龙江流域的地下水特征分析较少。本 文在综合分析了亚洲水文地质分区图和中国、蒙古、俄罗斯三国地形图和行政地理图的基础上,吸取 前人在编制相关图件的经验,总结出了适合黑龙江流域水文地质分区图的编制原则与方法,并将黑龙 江(阿穆尔河)流域划分出 9个水文地质区。根据此划分结果可对黑龙江(阿穆尔河)流域进行水文地质分 区图的绘制。流域水文地质分区图可集中反应不同地区地下水赋存状态和含水层内外部特征和空间分 布规律,为今后更加深入的开展水文地质条件的分析和专门问题的研究提供依据和开拓道路。 *基金项目:黑龙江省教育厅面上项目(11551330);冻层条件下渗渠集水能力试验研究。 作者简介:常龙艳(1988-),女,山西运城人,在读硕士,研究方向为融雪径流与冻土保墒。 Copyright © 2012 Hanspub 398  常龙艳,等:黑龙江(阿穆尔河)流域水文地质区划分析与探讨 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第5期 399 关键词:黑龙江(阿穆尔河)流域;水文地质;跨国跨区;分区 1. 问题的提出 黑龙江流域全长 4440 km,流域面积 185.6 万km2, 在中国境内的流域面积约占全流域面积的 48%。流域 内河系发达,支流众多,水 资源极为丰富[1],同时,黑 龙江也是一条重要的国际河流,构成长达 3000 km的 中俄边界,是世界第一国际 界河,流经中 国、俄罗斯、 蒙古、朝鲜四国,15 个一级行政区,包 括:中国的黑 龙江省、吉林省、内蒙古自治区、辽宁省;俄罗斯的 滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太自治州、阿 穆尔州、外贝加尔边疆区;蒙古国的东方省、苏赫巴 特尔省、肯特省、东戈壁省、中央省;朝鲜的两江道。 跨国跨区的特殊地理位置使得黑龙江流域的国 界、水权、区域水资源开发问题备受关注。早在 1958 年郭敬辉编著的“黑龙江流域水文地理”,系统地对 黑龙江流域水文地理概况进行综合分析[2];肖迪芳在 1992 年发表了一篇关于黑龙江流域水位水资 源特性 的论文,对该流域水文水资源特性作了详细的分析。 罗凤莲编著的“黑龙江流域水文概论”,它比较全面 地分析研究和概括总结了流域中国部分的水文地理、 水文测(实)验研究、水文水资源、水文分析与计算等 方面的科技成果和进展[3]。除以上相关研究外,其他 研究人员对黑龙江流域也做过一些相关研究,孙冬等 对黑龙江流域冬季径流特征进行分析;张向红等对黑 龙江流域黑河段生态环境现状进行分析并提出相应 的对策;师靖冶对黑龙江流域概况及暴雨洪水特征进 行分析。第 3届“寒区水资源及其可持续利用”学术 研讨会也以“寒水与界河视觉下的黑龙江(阿穆尔河流 域)”为主题进行了相关的探讨。此外,阿穆尔河网站 (英文版)对黑龙江流域信息介绍也具有一定的参考价 值[4]。 综上所述,有关黑龙江(阿穆尔河)流域的相关研 究虽然进行了一些,但由于流域跨国跨区,各国的研 究程度不等,侧重方向不同,认知方面存在差异,侧 重点不同,关于黑龙江流域水文的综合性论述成果甚 少,有关黑龙江流域的水文水资源特征分析也较少。 因此,对黑龙江(阿穆尔河)流域做出全面系统的水文 地质分析是必要的。 2. 区划目标与原则 水文地质分区是对一个地区水文地质条件的高 度的概括性总结。所以,水文地质分区能够综合地反 映出研究区域的水文地质特征、区域地下水与周围介 质相互作用下的形成规律和分布规律。水文地质分区 图不仅能促进人们对水文地质条件的认识,揭示地下 水与地质、地貌、构造、水文、气候等各种自然因素 的关系,而且更重要的是它能揭示出水文地质科学领 域内各种具有科学意义和应用价值的水文地质规律。 是国家各级领导部门进行经济规划和基本建设部署 的重要科学依据,同时它也是生产实践中科学寻找地 下水和合理开发地下水资源的重要指南[5]。广泛地采 用水文地质分区的概念和编制各种水文地质分区图, 目前已经是公认的能够完善地反映一个地区水文地 质特征的必要手段[6],因此,对黑龙江流域进行水文 地质区划将为以后研究黑龙江流域提供便加便捷的 渠道。 进行水文地质分区图的编制时,首先应根据岩层 分布情况、构造因素、地形地貌条件、喀斯特发育情 况、水文地质资料及有关的基本图件,对本区域内主 要含水层的补给、运动和排泄进行分析研究,并确定 主要含水层的数目。此外尚需了解各含水层相互控 制、影响的关系及彼此间水力上的联系,特别有厚度 不大的不透水层存在时更应予以密切地注意。当不透 水层厚度很大时,可分出不含水层,若其中可能有些 微含裂隙水或喀斯特裂隙水的薄层含水层存在,也可 予以忽略。综合水文地质分区图上反映的内容以各年 代含水层岩系和非含水岩系和含水岩系的富水性为 主,以地下水的流向及其天然出露现象、地下水矿化 度等值线、地形和地表水流与水体、控制性井、泉、 钻孔资料等为辅。 3. 区划材料及方法 水文地质分区设计时需要的信息量大,设计的范 围也广,一般包括地表水资源、地下水资源、行政区 划的基本情况。在选取底图的时候,所包含的要素应 尽量的全面、详细,在此基础上所显示的地理信息必  常龙艳,等:黑龙江(阿穆尔河)流域水文地质区划分析与探讨 第1卷 · 第5期 须准确、精度合适、规范、现时性强,同时要有相应 的软件与之兼容,便于设计时的参照和使用[7]。黑龙 江流域水文地质区划涉及的地域广、信息复杂,以 1996 年中国地质科学院水文地质工程地质研 究所编 得1:8,000,000 亚洲水文地质图[8]为基础底图资料,综 合考虑中国地质科学院水文地质工程地质研究所编 制的 1:400 万中国水文地质图、1:100 万蒙古地质图、 中国地图出版社出版的 1:33,000,000 世界地形图、俄 罗斯地图册等基础图件,依托于 AutoCAD、Photoshop 制图软件进行分区绘制。 在水文地质区划图的设计过程中始终遵从地图 的制作步骤[9],在地图的设计编制程序中,起着成败 决定作用的是地图综合,主要包括取舍、归类、概化 和符号化。在整个综合过程中,每个步骤都会舍去一 些信息,但最终要保障有足够的信息反映在地图上提 供给用户参考。综合底图作为大区域的图件,以表示 浅部地下水为主,并在以地质因素和自然因素为基础 的前提下,主要表示区域地下水赋存类型,并以其含 水岩层的相对富水程度为主导因素,探索各不同地区 的区域水文地质条件特征和相互之间的差异。 4. 区划结果 从黑龙江流域的上游到下游可划分出蒙古高原 干旱气候带水文地质区、西北山区冻层带水文地质 区、外兴安岭冻层带水文地质区、松嫩平原湿润气候 带水文地质区、结雅河平原湿润气候带水文地质区、 中下游平原海洋气候带水文地质区、长白山湿润气候 带水文地质区、布列雅山脉湿润气候带水文地质区、 Table 1. Heilong River Basin hydrogeology division results 表1. 黑龙江(阿穆尔河)流域水文地质区划结果 序号 区划名称 分区特征 I 蒙古高原干旱气候带水文地 质区 位于黑龙江流域的上游额尔古纳河的源头,包括克鲁伦河和海拉尔河。北部以肯特山和颓棱达巴山为 界,沿着蒙古和俄罗斯、中国和俄罗斯的国界向东延伸,东部以大兴安岭为界。区域地处蒙古高原, 平均海拔高、气候干燥、大气降雨匮乏;地下水以孔隙水为主,零星分布,水量不大,补给径流条件 差;东南部地下水水质以微咸水、咸水为主。 II 西北山区冻层带水文地质区 区域东部中国境内以大兴安岭、鸡场山、额木尔山为界,俄罗斯境内以赤塔州和阿穆尔州为界;地跨 中蒙两国,包括石勒喀河整个河流和额尔古纳河;区域内自西向东分布着雅布洛诺夫山脉、博尔朔夫 山、加奇米尔山,纬度高属于岛状断续多年冻层分布区,在最北部还存在连续多年冻层分布区;地下 水资源少,在西北部零星分布着孔隙水汇水盆地和孔隙–裂隙水汇水盆地。 III 外兴安岭冻层带水文地质区 区域南部以结雅河平原的北部边缘为界,向东以图拉纳山、埃左普山方向延伸,分割结雅河和布列亚 河水系,北部为斯塔诺夫山脉;地跨中俄两国,包括黑龙江干流和结雅河部分水系;地下水以裂隙水 为主,富水程度较差。 IV 结雅河平原湿润气候带水文 地质区 位于结雅河平原,地跨中俄两国,四周以小兴安岭、布列雅山、图拉纳山为界;包含黑龙江干流、结 雅河、布列亚河;气候湿润,地形平坦,地下水以孔隙水为主,富水程度较好,径流迟缓,交替弱, 有利于地下水的溶滤作用。 V 布列亚山地湿润气候带水文 地质区 区域内主要分布着山脉,以结雅河平原、黑龙江流域中下游平原、阿姆贡河平原的边界为区域边线; 气候湿润,大部分区域属岛状断续多年冻层分布区,包括结雅河和阿姆贡河两大支流;地下水以裂隙 水为主,富水程度较差。 VI 阿姆贡河平原海洋气候带水 文地质区 属阿姆贡河平原地区,包括黑龙江干流和阿姆贡河水系,纬度高,雪融迟缓,春夏汛紧接;气候湿润, 连接鞑靼海峡;地下水以孔隙水和裂隙水为主,富水程度较好。 VII 松嫩平原湿润气候带水文地 质区 位于松嫩平原,以大兴安岭、小兴安岭、长白山为界;包括大部分的松花江水系,区域内气候湿润, 地貌构造条件有利于地表汇集,地下水富水良好,有形成和赋存的有利条件[10];在中南部地下水以微 咸水、咸水为主。 VIII 中下游平原海洋气候带水文 地质区 属黑龙江流域中下游平原,地跨中俄两国,包括黑龙江干流、松花江、乌苏里江水系;区域内沼泽湿 地集中分布,夏季炎热、多雨[11],冬季寒冷,受海洋气候影响显著;地下水以孔隙水和裂隙水为主, 富水程度较好。 IX 长白山湿润气候带水文地质 区 位于长白山区域,山脉起伏很大,属第二松花江流域,河流密布,包括朝鲜俩江道,侵蚀切割强烈, 地下水资源的形成以变质岩、花岗岩的基岩裂隙水和玄武岩孔洞裂隙水分布,地下水补给、径流、排 泄条件良好,化学类型为重碳酸钙型或重碳酸钙镁型,属低矿化度淡水[12]。 Copyright © 2012 Hanspub 400  常龙艳,等:黑龙江(阿穆尔河)流域水文地质区划分析与探讨 第1卷 · 第5期 阿姆贡河平原海洋气候带水文地质区,详细的区划结 果及分区特征如表 1所示。 5. 结论 本文以亚洲水文地质分区图为底图,参考中国水 文地质分区区划原则和方法,进行黑龙江(阿穆尔河) 流域水文地质区划分析和探讨。由于资料和时间的限 制本文仅对流域地跨的中国、俄罗斯、蒙古、朝鲜四 国的各自的水文地质资料进行简单的分析整理,在综 合分析亚洲水文地质分区图和中国、蒙古、俄罗斯三 国地形图和行政地理图的基础上,吸取前人在编制相 关图件的经验,总结出了适合黑龙江流域水文地质分 区图的编制原则与方法,将流域划分出 9个水文地质 区。根据此划分结果可对黑龙江(阿穆尔河)流域进行 水文地质分区图的绘制。流域水文地质分区图可集中 反应不同地区地下水赋存状态和含水层内外部特征 和空间分布规律,为今后更加深入的开展水文地质条 件的分析和专门问题的研究提供依据和开拓道路。 目前,对黑龙江(阿穆尔河)流域系统全面的研究 还较少,流域地跨的中国、俄罗斯、蒙古、朝鲜四国 都没有对其水文地质条件,地下水资源量以及地下水 环境等方面进行统一深入的研究,且各国的研究程度 不等,侧重方向不同,认知方面存在差异,在图件的 设计与绘制过程中会存在一定的误差,尚需进一步解 决和完善。 参考文献 (References) [1] 肖迪芳, 张雪峰. 黑龙江流域水文水资源特性初析[J]. 水文, 1992, 1: 51-55. XIAO Difang, ZHANG Xiefeng. Preliminary analysis on the hydrological characteristics of water resources in Heilongjiang Province. Hydrology, 1992, 1: 51-55. (in Chinese) [2] 郭敬辉. 黑龙江流域水文地理[M]. 上海: 新知识出版社, 1958. GUO Jinghui. Heilongjiang River hydrography. Shanghai: New Knowledge Press, 1958. (in Chinese) [3] 罗凤莲. 黑龙江流域水文概论[M]. 北京: 学苑出版社出版, 1996. LUO Fenglian. An introduction to Heilongjiang River Basin hy- drology. Beijing: College Press, 1996. (in Chinese) [4] http://amur-heilong.net [5] 陈南祥. 水文地质学[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2008. CHEN Nanxiang. Hydrogeology. Beijing: China’s Water Con- servancy and Hydropower Press, 2008. (in Chinese) [6] 北京地质学院. 专门水文地质学(上册)[M]. 北京: 中国工业 出版社, 1962: 105-107. Beijing Institute of Geology and Hydro-Geology. Specialized hydrogeology (Part I). Beijing: China Press, 1962: 105-107. (in Chinese) [7] 于先军, 何杰, 刘长飞. AutoCAD2009城市规划与设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009: 182-185. YU Xianjun, HE Jie and LIU Changfei. AutoCAD2009 urban planning and design. Beijing: Tsinghua University Press, 2009: 182-185. (in Chinese) [8] 中国地质科学院. 亚洲水文地质图[M]. 北京: 地质出版社, 1997. Chinese Academy of Geological Sciences Series. Hydro-geo- logical map of Asia. Beijing: Geological Publishing House, 1997. (in Chinese) [9] 李旭祥. 地理信息系统在环境科学中的应用[M]. 北京: 清华 大学出版社, 2008: 36-38. LI Xuxiang. Application of GIS in environmental science. Bei- jing: Tsinghua University Press, 2008: 36-38. (in Chinese) [10] 谢献敏. 松嫩平原地下水的分布及利用[J]. 黑龙江科技信息, 2011, 32: 33. XIE Xianmin. Distribution and utilization of groundwater in songnen plain Heilongjiang Science and Technology Informa- tion, 2011, 32: 33. (in Chinese) [11] 赵惠新. 三江平原水资源可持续利用与保护[J]. 黑龙江水专 学报, 2008, 35(4): 1-3. ZHAO Huixin. Protection and sustainable utilization of water resources in Sanjiang Plain. Journal of Heilongjiang Hydraulic Engineering, 2008, 35(4): 1-3. (in Chinese) [12] 张勃夫. 长白山区地下水资源评价与合理利用[J]. 自然资源 学报, 1987, 4: 321-337. ZHANG Bofu. Groundwater resource and its rational utilization in the Changbai mountainous district. Journal of Natural Re- sources, 1987, 4: 321-337. (in Chinese) Copyright © 2012 Hanspub 401 |