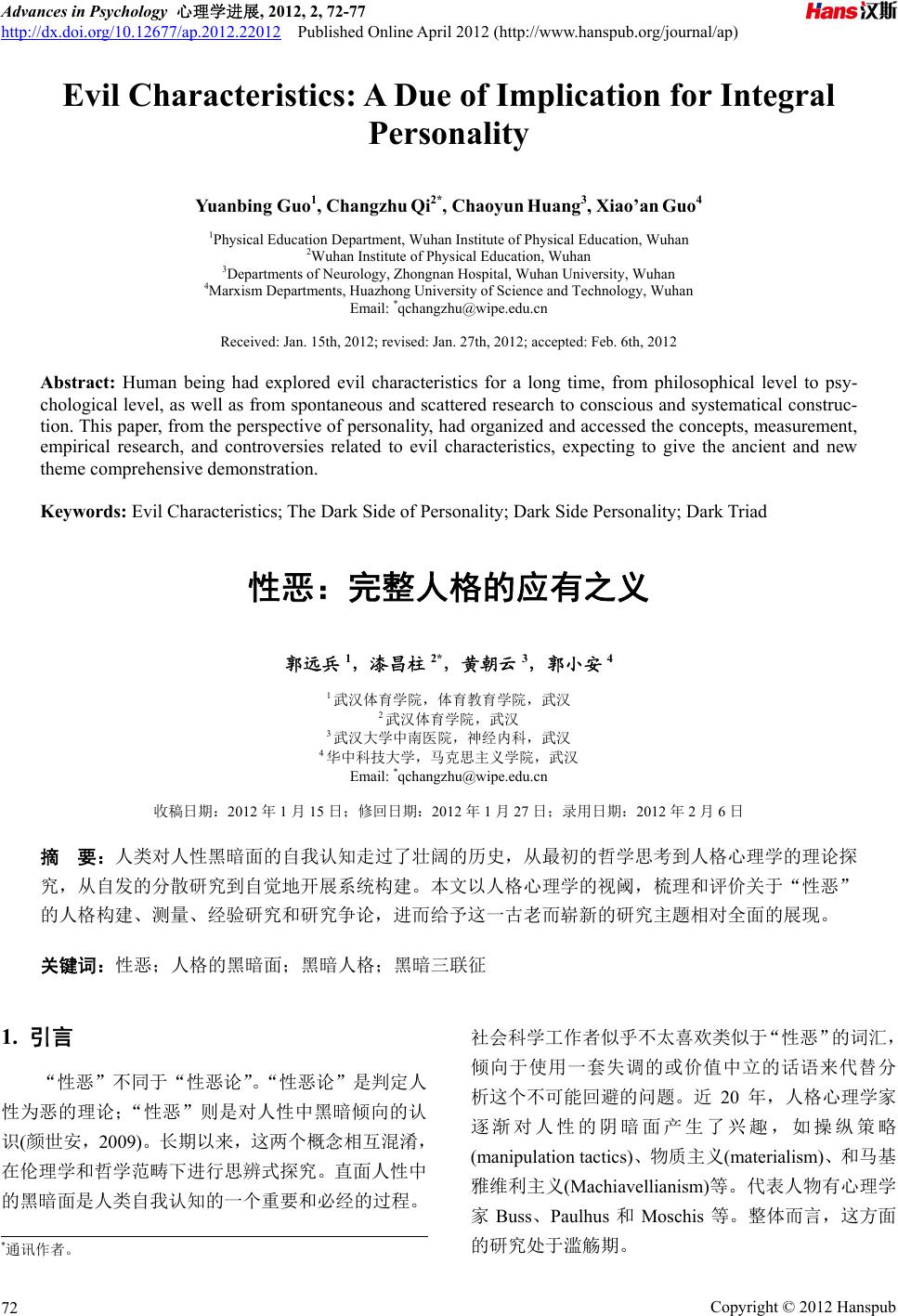

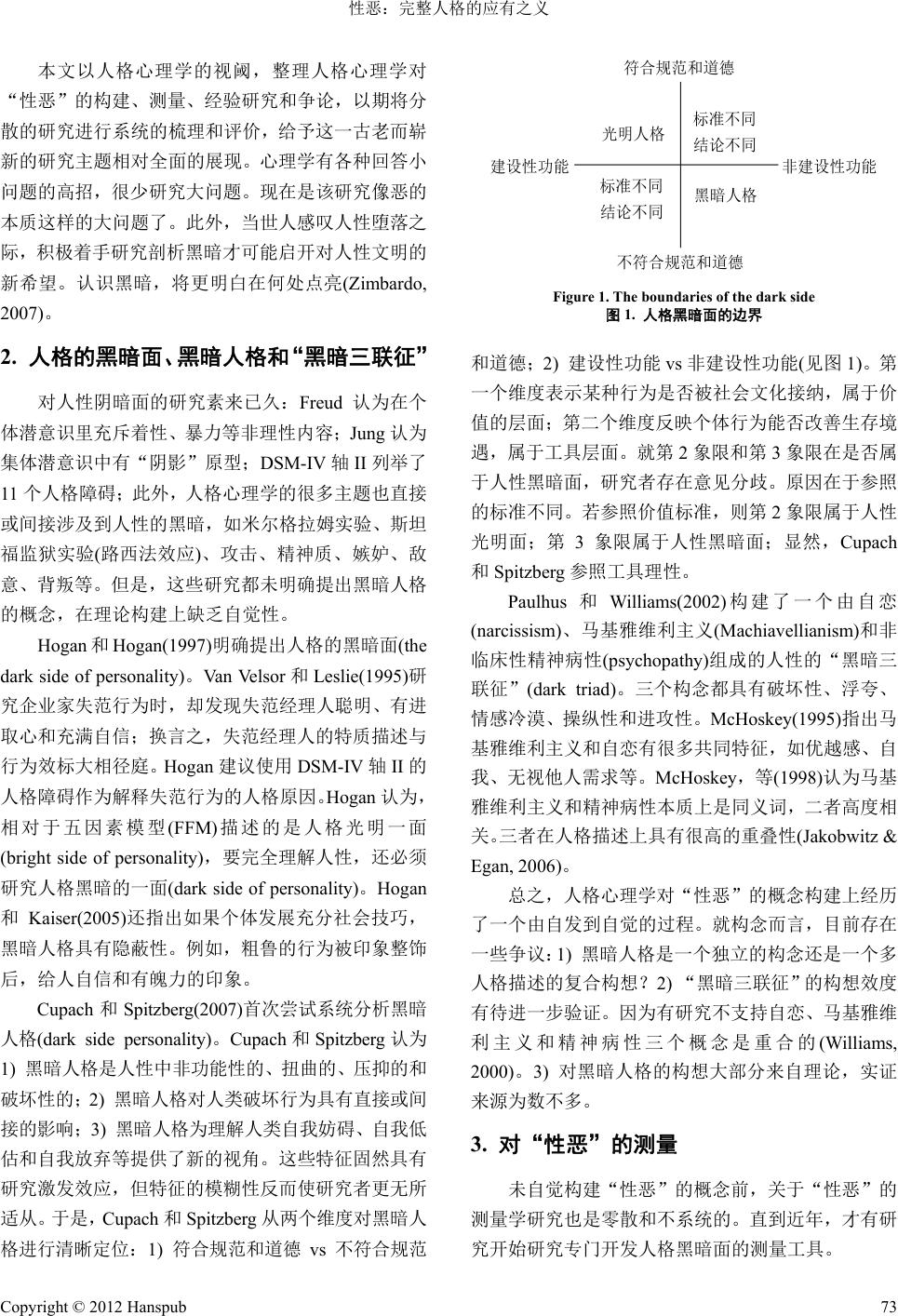

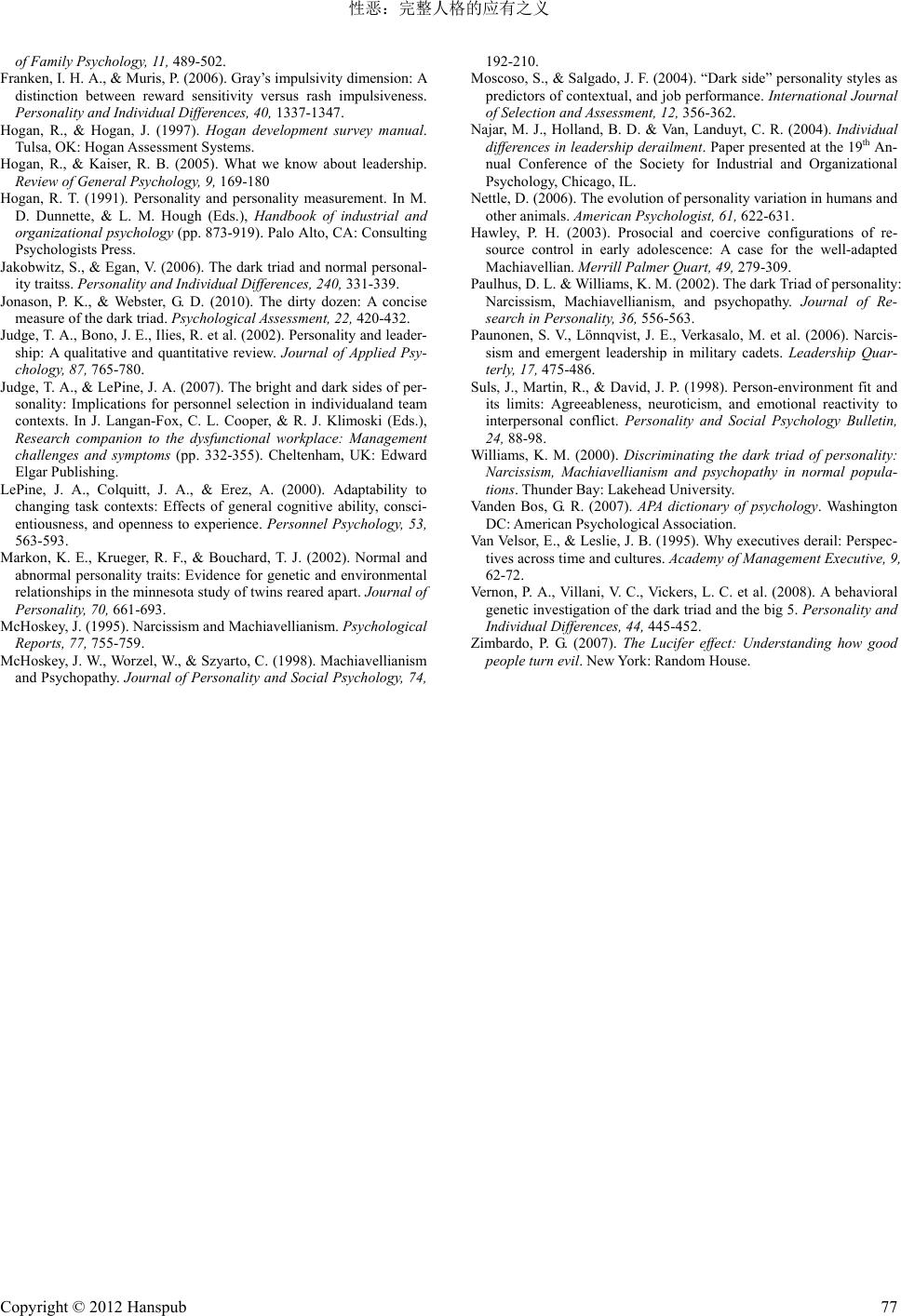

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 72-77 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.22012 Published Online April 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap) Evil Characteristics: A Due of Implication for Integral Personality Yuanbing Guo1, Chan gzhu Qi2*, Chaoyun Huang3, Xiao’an Guo4 1Physical Education Department, Wuhan Institute of Physical Education, Wuhan 2Wuhan Institute of Physical Education, Wuhan 3Departments of Neurology, Zhongnan Hospital, Wuhan University, Wuhan 4Marxism Departments, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Email: *qchangzhu@wipe.edu.cn Received: Jan. 15th, 2012; revised: Jan. 27th, 2012; accepted: Feb. 6th, 2012 Abstract: Human being had explored evil characteristics for a long time, from philosophical level to psy- chological level, as well as from spontaneous and scattered research to conscious and systematical construc- tion. This paper, from the perspective of personality, had organized and accessed the concepts, measurement, empirical research, and controversies related to evil characteristics, expecting to give the ancient and new theme comprehensive demonstration. Keywords: Evil Characteristics; The Dark Side of Personality; Dark Side Personality; Dark Triad 性恶:完整人格的应有之义 郭远兵 1,漆昌柱 2*,黄朝云 3,郭小安 4 1武汉体育学院,体育教育学院,武汉 2武汉体育学院,武汉 3武汉大学中南医院,神经内科,武汉 4华中科技大学,马克思主义学院,武汉 Email: *qchangzhu@wipe.edu.cn 收稿日期:2012 年1月15 日;修回日期:2012 年1月27 日;录用日期:2012 年2月6日 摘 要:人类对人性黑暗面的自我认知走过了壮阔的历史,从最初的哲学思考到人格心理学的理论探 究,从自发的分散研究到自觉地开展系统构建。本文以人格心理学的视阈,梳理和评价关于“性恶” 的人格构建、测量、经验研究和研究争论,进而给予这一古老而崭新的研究主题相对全面的展现。 关键词:性恶;人格的黑暗面;黑暗人格;黑暗三联征 1. 引言 “性恶”不同于“性恶论”。“性恶论”是判定人 性为恶的理论;“性恶”则是对人性中黑暗倾向的认 识(颜世安,2009)。长期以来,这两个概念相互混淆, 在伦理学和哲学范畴下进行思辨式探究。直面人性中 的黑暗面是人类自我认知的一个重要和必经的过程。 社会科学工作者似乎不太喜欢类似于“性恶”的词汇, 倾向于使用一套失调的或价值中立的话语来代替分 析这个不可能回避的问题。近 20 年,人格心理学家 逐渐对人性的阴暗面产生了兴趣,如操纵策略 (manipulation tactics)、物质主义(materialism)、和马基 雅维利主义(Machiavellianism)等。代表人物有心理学 家Buss、Paulhus 和Moschis 等。整体而言,这方面 的研究处于滥觞期。 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 72  性恶:完整人格的应有之义 本文以人格心理学的视阈,整理人格心理学对 “性恶”的构建、测量、经验研究和争论,以期将分 散的研究进行系统的梳理和评价,给予这一古老而崭 新的研究主题相对全面的展现。心理学有各种回答小 问题的高招,很少研究大问题。现在是该研究像恶的 本质这样的大问题了。此外,当世人感叹人性堕落之 际,积极着手研究剖析黑暗才可能启开对人性文明的 新希望。认识黑暗,将更明白 在何处点亮(Zimbardo, 2007)。 2. 人格的黑暗面、黑暗人格和“黑暗三联征” 对人性阴暗面的研究素来已久:Freud 认为在个 体潜意识里充斥着性、暴力等非理性内容;Jung 认为 集体潜意识中有“阴影”原型;DSM-IV轴II 列举了 11 个人格障碍;此外,人格心理学的很多主题也直接 或间接涉及到人性的黑暗,如米尔格拉姆实验、斯坦 福监狱实验(路西法效应)、攻击、精神质、嫉妒、敌 意、背叛等。但是,这些研究都未明确提出黑暗人格 的概念,在理论构建上缺乏自觉性。 Hogan 和Hogan(1997)明确提出人格的黑暗面(the dark side of personality)。Van Velsor和Leslie(1995)研 究企业家失范行为时,却发现失范经理人聪明、有进 取心和充满自信;换言之,失范经理人的特质描述与 行为效标大相径庭。Hogan建议使用DSM-IV 轴II 的 人格障碍作为解释失范行为的人格原因。Hogan 认为, 相对于五因素模型(FFM)描述的是人格光明一面 (bright side of personality),要完全理解人性,还必须 研究人格黑暗的一面(dark side of personality)。Hogan 和Kaiser(2005)还指出如果个体发展充分社会技巧, 黑暗人格具有隐蔽性。例如,粗鲁的行为被印象整饰 后,给人自信和有魄力的印象。 Cupach 和Spitzberg(2007)首次尝试系统分析黑暗 人格(dark side personality)。Cupach 和Spitzberg 认为 1) 黑暗人格是人性中非功能性的、扭曲的、压抑的和 破坏性的;2) 黑暗人格对人类破坏行为具有直接或间 接的影响;3) 黑暗人格为理解人类自我妨碍、自我低 估和自我放弃等提供了新的视角。这些特征固然具有 研究激发效应,但特征的模糊性反而使研究者更无所 适从。于是,Cupach 和Spitzberg 从两个维度对黑暗人 格进行清晰定位:1) 符合规范和道德 vs 不符合规范 符合规范和道德 不符合规范和道德 建设性功能 非建设性功能 黑暗人格 光明人格 标准不同 结论不同 标准不同 结论不同 Figure 1. The boundaries of the d ark side 图1. 人格黑暗面的边界 和道德;2) 建设性功能 vs 非建设性功能(见图 1)。第 一个维度表示某种行为是否被社会文化接纳,属于价 值的层面;第二个维度反映个体行为能否改善生存境 遇,属于工具层面。就第 2象限和第 3象限在是否属 于人性黑暗面,研究者存在意见分歧。原因在于参照 的标准不同。若参照价值标准,则第 2象限属于人性 光明面;第 3象限属于人性黑暗面;显然,Cupach 和Spitzberg 参照工具理性。 Paulhus 和Williams(2002)构建了一个由自恋 (narcissism)、马基雅维利主义(Machiavellianism)和非 临床性精神病性(psychopathy)组成的人性的“黑暗三 联征”(dark triad)。三个构念都具有破坏性、浮夸、 情感冷漠、操纵性和进攻性。McHoskey(1995 )指出马 基雅维利主义和自恋有很多共同特征,如优越感、自 我、无视他人需求等。McHoskey,等(1998)认为马基 雅维利主义和精神病性本质上是同义词,二者高度相 关。三者在人格描述上具有很高的重叠性(Jakobwitz & Egan, 2006)。 总之,人格心理学对“性恶”的概念构建上经历 了一个由自发到自觉的过程。就构念而言,目前存在 一些争议:1) 黑暗人格是一个独立的构念还是一个多 人格描述的复合构想?2) “黑暗三联征”的构想效度 有待进一步验证。因为有研究不支持自恋、马基雅维 利主义和精神病性三个概念是重合的(Williams, 2000)。3) 对黑暗人格的构想大部分来自理论,实证 来源为数不多。 3. 对“性恶”的测量 未自觉构建“性恶”的概念前,关于“性恶”的 测量学研究也是零散和不系统的。直到近年,才有研 究开始研究专门开发人格黑暗面的测量工具。 Copyright © 2012 Hanspub 73  性恶:完整人格的应有之义 Hogan 建议使用DSM-IV 轴II 的人格障碍来解释 人格黑暗,受 Horney(1950)将10 种神经质需求的分类 法启发,Hogan(1997)编制了 Hogan 发展测量(Hogan Development Sur vey,HDS)。该量表锁定 11 个常见的 黑暗特质,共168 个条目,用于测量非功能性人格。 非功能性体现在这11 种黑暗人格破坏信任、阻挠形 成有价值的关系,导致低效、违规和失败。HDS 与 DSM-IV 轴II 和Horney 对神经性需求分类的关联见 表1。 Paulhus 和Williams 并未开发出一个独立测量“黑 暗三联征”的量表,而是分别用自恋人格量表 (Narcissistic Personality Inventory,NPI)测量自恋人格, 用MCHA IV测量马基雅维利主义和用自编的自评精 神病性量表(Self-Report Psychopathy Scale,SRP)测量 精神病性。在此基础上,Jonason 和Webster 研发了简 明“黑暗三联征”量表,将原来三个量表共 91 个项 目减低至 12个项目,信、效度指标良好(Jonason & Webster , 2010)。实际上,这三个量表各自处于动态发 展当中。例如,很多研究者继续探究对马基雅维利主 义的测量学问题,研制出马基雅维利主义行为问卷 (Machiavellianism Behavior Scale, Mach B)、马基雅维 利主义人格量表(Machiavellianism Personality Scale, MPS)等工具(郭远兵,黄朝云,王兵,等,2011)。 以上对“性恶”的测量工具都属于自评量表,测 量的内容带有明显的社会倾向性。因此,测量工具难 免受到社会称许性(Social Desirability Responding,SDR) 的污染。可以通过迫选式回答、增加社会称许性测量 Table 1. Overlapping themes fr om HDS, neurological needs in Horney’s theory and Axis 2 personality in DSM-IV 表1. H DS与Horney 对神经性需求分类和 DSM-IV轴II 的关联 Horney(1950) 的分类 DSM-IV轴II的人格障碍 HDS的维度 边缘型 易激惹 偏执型 多疑 回避型 谨小慎微 精神分裂样 保守 回避 被动攻击型 冷漠 自恋型 冒失 反社会型 恶意 癔症样 戏剧性 反对 分裂型 富于想象 强迫型 刻板的 趋向 依赖型 顺从的 或者开发其他形式的测量来避免这类污染,这也是这 个领域未来的研究方向。 4. 关于“性恶”的经验研究 4.1. 黑暗特质的光明面(Bright Side of Dark Traits) 光明面体现在功能性和适应性。关于自恋的研究 显示,自恋者报告生活满意度高,压力感小和焦虑和 抑郁少(Campbell & Rudich, 20 02)。Paunonen,等(2006) 认为优秀的企业领导者往往自信,自我中心,自恋 (Paunonen, Lönnqvist, Verkasalo et al., 2006)。关于冲动 性的研究也显示,冲动者成动机高、对奖赏敏感、追 求新异刺激,在销售领域、市场开发等领域,具有这 种特质的个体报告出很高的职业满意感(Franken & Muris, 2006)。Hogan(1991)通过文献调查发现,自我 意象带有偏见的个体反而使得他们忽略别人的批评, 不为失败所动,不容易卷入负性思维,心理更健康。 解释这种截然相反的结论,需要对这些黑暗特质 的进行结构分析。例如,Hawley(2003)就认为马基雅 维利主义者处于社交中心,被同辈所喜爱,更能适应 环境。对马基雅维利主义结构进行分析:控制马基雅 维利主义结构中敌意和愤世嫉俗的因素,马基雅维利 主义人格是具有适应价值的,对精神卫生具有积极的 预测效度。 4.2. 光明特质的黑暗面(Dark Side of Bright Traits) 研究者发现,很多光明特质都具有黑暗面:以五 因素模型为例:Beauducel,等(2006)认为当一项工作 需要独立完成、长时间注意或工作本身乏味时,外向 性者就明显处于劣势;尽管宜人性为社会所接受,但 是高宜人性者倾向避免冲突,对解决问题没有帮助 (Suls, Martin, & David, 1998)。勤勉性可带来很多好结 果,但是勤勉性高的个体缺乏弹性、不灵活,社会适 应性不够(LePine, Colquitt, & Erez, 2000)。情绪稳定的 个体可能会忽视事情早期的风险,不能做到提前规避 (Nettle, 2006)。Clarke和Robertson(2005)元分析发现, 开放性高的个体更容易出现在高风险场合,并惹上麻 烦。 高自尊、爱和生活满意度也有黑暗面。当高自尊 Copyright © 2012 Hanspub 74  性恶:完整人格的应有之义 者为他人所怀疑或否定时,他们也会采取攻击行为, 甚至引发暴力(Baumeister & Smart, 1996)。Ali 和 Chamorro-Premuzic(2010)使用结构方程技术考察正常 人群的精神病性和马基雅维利主义对生活满意度和 亲密关系的影响,发现马基雅维利主义和次级精神病 性对生活满意度和亲密关系具有负面影响,但是首要 精神病性却产生积极的影响。 4.3. “性恶”的预测效度 特质心理学家们为寻找到了“人格的海洋”而欢 欣雀跃。但是,在组织行为学等诸多领域,五因素模 型预测效度并不高,原因可能是五因素模型过于宽 泛。Judge 和Bono(2002)建议用更为具体的和有针对 性的特质,例如黑暗人格,作为预测变量。实际上, 以人格光明面来预测行为的研究过多,而以黑暗面作 为预测变量的研究才刚刚开始。并且,人格中存在黑 暗面是题中应有之义。所以,Judge 和LePine(2007) 认为行为中的人格效应,黑暗面与光明面的作用应该 是同等重要的。 Najar,等(2004)调查了企业管理者的黑暗人格(采 用HDS)、11项人际表现和 4项管理表现(全部是负面 的),发现领导评价数据显示黑暗人格、人际表现和管 理表现相关不显著,而同辈评价数据显示相关显著。 原因可能是参与评定的领导者采取了印象管理策略。 这反而说明有针对性地采用黑暗人格变量进行行为 预测可以获得更多地信息。Fleming(2004)考察人口学 变量、批判性思维、FFM 特质和黑暗人格(采用 HDS) 对领导行为的影响,发现黑暗人格可以解释除其他自 变量外的增加的 7%~10%变异。Moscoso 和Salgado (2004)考察了 10种非功能性人格对任务执行和工作表 现的影响,发现非功能性人格与总体工作表现存在中 等程度的相关(0.20~0.40)。这些研究表明,黑暗人格 作为一种预测变量更具针对性,有着广阔的应用空 间。 5. 关于“性恶”研究的若干理论争议 5.1. “性恶”概念是否科学 “性恶”是一个哲学或者伦理学概念;人性的黑 暗面是以启发性的比喻提出来的;黑暗人格(dark side personality)一直未给出明确定义,而是以特征分析代 替;“黑暗三联征”(dark triad)由三个概念合并成一个 概念。为此,我们用两个版本的心理学词典中关于科 学的标准来衡量“性恶”是否符合科学性:1) Corsini (1999)认为科学是以科学的态度和方法追求的知识。 科学态度的特点是用客观和无偏见的方法以及经验 的方法寻找知识。对“性恶”的人格心理学研究显然 符合这个标准。2) VandenBos(2007)认为科学概念由三 部分组成:标签、理论性定义和操作性定义。“性恶”、 黑暗人格、“黑暗三联征”本身作为标签,产生了很 多理论观点,且发展出一系列测量工具。但是,必须 承认目前还未研制出一个具有统摄性的测量工具。综 合而言,“性恶”虽然不能完全符合 VandenBos 的标 准,但基本符合科学概念的原型。 5.2. 人格中的黑暗面与光明面的关系 单极化模型认为,黑暗面和光明面是以一个维度 的两极。这是典型的二分思维。Cupach 和Spitzberg (2007)则认为人性的阴暗应该被视为全面人格的合理 经验,并提出黑暗面和光明面发生交互作用的 5个指 导性假设:1) 个体具有混合性的动机;2) 行为的结 果既是令人愉快的和具有功能性,也会是令人痛苦的 和非功能性的;3) 对动机和行为结果的评估要结合个 体差异、上下文和文化背景;4) 要考虑评估环境的等 级,如个体、家庭、社会和文化;5) 还要考虑到时间 维度。此外,还有一种截然不同的看法:人格中的黑 暗面与光明面是两种独立的维度。这有别于以往传统 的观点,黑暗面与光明面既不是一维两端,也不是相 互交织在一起,而是结构、影响因素和效应各自独立。 例如,婚姻满意与婚姻不满意各自独立和相互分离 (Fincham & Linfield, 1997)。 以上三种对人格中的黑暗面与光明面的关系的 理解,得到不同证据支持。结论的分歧一方面凸显了 研究问题的复杂性,另一方面也是心理学研究的现 状。不能一味地以大一统为标准来评断某个理论和研 究。由于目前大多数研究采用相关研究范式,实验研 究不多。因果关系难以确定。例如,Eysenck认为精 神质和创造力之间具有因果关系。那么,精神质与创 造性之间是否真正地具有因果 关系?两个变量之间: 1) 要具有时间顺序,原因变量在前,结果变量在后; 2) 具有关联;3) 排除了其他干扰变量的影响。精神 Copyright © 2012 Hanspub 75  性恶:完整人格的应有之义 质和创造性之间的关系到底如何,是高精神质导致高 创造性,还是高创造性导致高精神质,采用实验的研 究范式可能更能说明问题。同时,在这两者之间是否 还有其他因素在起着中介或调 节作用?如智力、情境 或任务性质等,也有待更深入的研究来加以揭示(孙灯 勇,郭永玉,2008)。 5.3. 天性与教养的争议 天性与教养之争是心理学史上旷日持久。伴随更 进步技术和手段的应用,心理学家不再执着于极端的 环境决定论和遗传决定论,而是开始探讨二者孰的效 应更大以及如何交互作用的。 人格障碍在这个问题上的研究尤为充分。研究者 通过双生子研究估计人格障碍的遗传度(Markon, Krueger, & Boucha r d, 2 00 2) ;通过着分子生物学技术, 已经筛选出可能致病的多巴胺受体基因和 5-HT 基因 (向小军,王小平,李凌江,2001);并认为环境和遗 传通过反应的、唤起的和操纵的方式相互交互作用。 Vernon,等(2007)对344 对双生子的研究发现,精神 病性和自恋具有高度的遗传性,而环境对马基雅维利 主义产生很大的影响。Campbell,等(2009)却认为“黑 暗三联征”没有基因基础。 但是,这方面技术和手段的革新毕竟历时不长, 有些研究还不够成熟,对所得结论我们应持谨慎的态 度。对人格黑暗面的生物学取向研究更是刚刚开始, 导致结论粗糙和相互矛盾。不过,这也指明了今后的 研究方向:明确“性恶”中遗传和环境各自的效应以 及基因定位。 6. 小结与展望 对“性恶”的人格心理学研究处于滥觞期。一方 面,一些分散的研究对人性的消极、阴暗面进行自主 地研究;另一方面,一些研究人员开始自觉地构建相 关的概念,试图进行系统探究。对人性的黑暗进行思 辨有着悠久的过去,但是实证的历史才刚刚开始。所 以,对其盖棺定论还为时尚早。当前关于“恶性”的 人格心理学研究呈现以下几个特点:1) 关于黑暗人格 的基本构念未达成共识,导致研究者各自为阵,理论 和经验研究积累未突破质的飞跃,不足以促成范式的 转化。2) 特质论倾向和相关研究倾向。3) 数据来源 单一化倾向;研究数据来源于自我报告,容易受到社 会称许性的污染。当前的趋势是要采用多类型数据进 行会聚式研究。4) 存在大量的理论和研究空白。例如, 未见研究探讨人性黑暗面的认知过程、动机和情感特 点、发展过程和内隐机制等。5) 少数研究可能因为伦 理道德问题招致批评。 在未来的研究中,要对“性恶”进行系统全面的 探讨:1) “性恶”不仅是“个体内”的,也是“个体 间”的,要注重研究“性恶”社会认知特点;2) 研制 新的测量工具,有效排除社会称许性偏见;3) 采用新 的视角,例如进化心理学,探讨“性恶”的发生学机 制和适应性;4) 采用新的方法和技术,例如 ERP和 fMRI 技术,来探讨“性恶”的脑机制;5) 挖掘中国 文化中“性恶”的心理学资源,例如帝王之术、厚黑 学和“吃人的”封建礼教等,以“本土契合性”作为 理论和工具进行本土化研究。 参考文献 (References) 郭远兵,黄朝云,王兵等(2011). 马基雅维利主义人格及其相关研 究. 中华行为医学与脑科学杂志, 11期, 1049-1051. 孙灯勇,郭永玉(2008). 是疯子还是天才: 精神质与创造力关系探 讨. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 6期, 136-140. 向小军, 王小平, 李凌江(2001). 人格障碍的分子遗传学研究进展. 中国临床心理学杂志, 9期, 307-308. 颜世安(2009). 庄子性恶思想探讨. 中国哲学史, 4期, 4-14. Ali, F., & Chamorro-Premuzic, T. (2010). The dark side of love and life satisfaction: Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 48, 228-233. Baumeister, R. E., & Smart, L. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psy- chological Review, 103, 5-33. Beauducel, A., Brocke, B., & Leue, A. (2006). Energetical bases of extraversion: Effort, arousal, EEG, and performance. International- Journal of Psychophysiology, 62, 212-223. Campbell, J., Schermer, J. A., Villani, V. C. et al. (2009). A behavioral genetic study of the dark triad of personality and moral development. Twin Research and Huma n Gen etics , 12, 132-136. Campbell, W. K., & Rudich, E. A. (2002). Narcissism, self-esteem, and the positivity of self-views: Two portraits of self-love. Personality and Social Psychology B ullet in , 28, 358-368. Clarke, S., & Robe rtson, I. T. (2005). A meta-analytic review of the Big Five personality factors and accident involvement in occupational and non-occupational settings. Journal of Occupational and Organi- zational Psychology, 78, 355-376. Corsini, R. J. (1999). The dictionary of psychology. Philadelphia: Brun- ner/Mazel, 792. Cupach, W. R., & Spitzberg, B. H. (2007). The dark side of close rela- tionship II. New York: Routledge, 7-10. Cupach, W. R., & Spitzberg, B. H. (2007). The dark side of interper- sonal communication. Mahwah, NJ: Erlbaum, 5-10. Fleming, W. D. (2004). Predicting leadership effectiveness: Contribu- tions of critical thinking, personality and derailers. Paper presented at the 19th Annual Conference of the Society for Industrial and Or- ganizational Psychology, Chicago, IL. Fincham, F. D., & Linfield, K. J. (1997). A new look at marital quality: Can spouses feel positive and negative about their marriage? Journal Copyright © 2012 Hanspub 76  性恶:完整人格的应有之义 Copyright © 2012 Hanspub 77 of Family Psychology, 11, 489-502. Franken, I. H. A., & Muris, P. (2006). Gray’s i mpulsivity dimension: A distinction between reward sensitivity versus rash impulsiveness. Personality and Individual Difference s , 40 , 1337-1347. Hogan, R., & Hogan, J. (1997). Hogan development survey manual. Tulsa, OK: Hogan As sessment Systems. Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What we know about leadership. Review of General Psychology, 9, 169-180 Hogan, R. T. (1991). Personality and personality measurement. In M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 873-919). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Jakobwitz, S., & Egan, V. (2006). The dark triad and normal personal- ity traitss. Personality and Individual Differences, 240, 331-339. Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychological Assessmen t, 22, 420-432. Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R. et al. (2002). Personality and leader- ship: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psy- chology, 87, 765-780. Judge, T. A., & LePine, J. A. (2007). The bright and dark sides of per- sonality: Implications for personnel selection in individualand team contexts. In J. Langan-Fox, C. L. Cooper, & R. J. Klimoski (Eds.), Research companion to the dysfunctional workplace: Management challenges and symptoms (pp. 332-355). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. LePine, J. A., Colquitt, J. A., & Erez, A. (2000). Adaptability to changing task contexts: Effects of general cognitive ability, consci- entiousness, and openness to experience. Personnel Psychology, 53, 563-593. Markon, K. E., Krueger, R. F., & Bouchard, T. J. (2002). Normal and abnormal personality traits: Evidence for genetic and environmental relationships in the minnesota study of twins reared apart. Journal of Personality, 7 0, 661-693. McHoskey, J. (1995). Narcissis m and Machiavellianism. Psychological Reports, 77, 755-759. McHoskey, J. W. , Worzel, W., & Szyarto, C. (1998). Machiavellianism and Psychopathy. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 192-210. Moscoso, S., & Salgado, J. F. (2004). “Dark side” personality styles as predictors of contextual, and job performance. International Journal of Selection and Assessment, 12, 356-362. Najar, M. J., Holland, B. D. & Van, Landuyt, C. R. (2004). Individual differences in leadership derailment. Paper presented at the 19th An- nual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Chicago, IL. Nettle, D. (2006). The evolution of personality variation in humans and other animals. American Psychologist, 61, 622-631. Hawley, P. H. (2003). Prosocial and coercive configurations of re- source control in early adolescence: A case for the well-adapted Machiavellian. Merrill Palmer Quart, 49, 279-309. Paulhus, D. L. & Williams, K. M. (2002). The dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Re- search in Personality, 36, 556-563. Paunonen, S. V., Lönnqvist, J. E., Verkasalo, M. et al. (2006). Narcis- sism and emergent leadership in military cadets. Leadership Quar- terly, 17 , 475-486. Suls, J., Martin, R., & David, J. P. (1998). Person-environment fit and its limits: Agreeableness, neuroticism, and emotional reactivity to interpersonal conflict. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 88-98. Williams, K. M. (2000). Discriminating the dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism and psychopathy in normal popula- tions. Thund er Bay: Lakehead Uni ve rs i ty. Vanden Bos, G. R. (2007). APA dictionary of psychology. Washington DC: American Psychological Association. Van Velsor, E., & Leslie, J. B. (1995). Why executives derail: Perspec- tives across time and cultures. Academy of Management Executive, 9, 62-72. Vernon, P. A., Villani, V. C., Vickers, L. C. et al. (2008). A behavioral genetic investigation of the dark triad and the big 5. Personality and Individual Differe nces, 44, 445-452. Zimbardo, P. G. (2007). The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil. New York: Random House. |