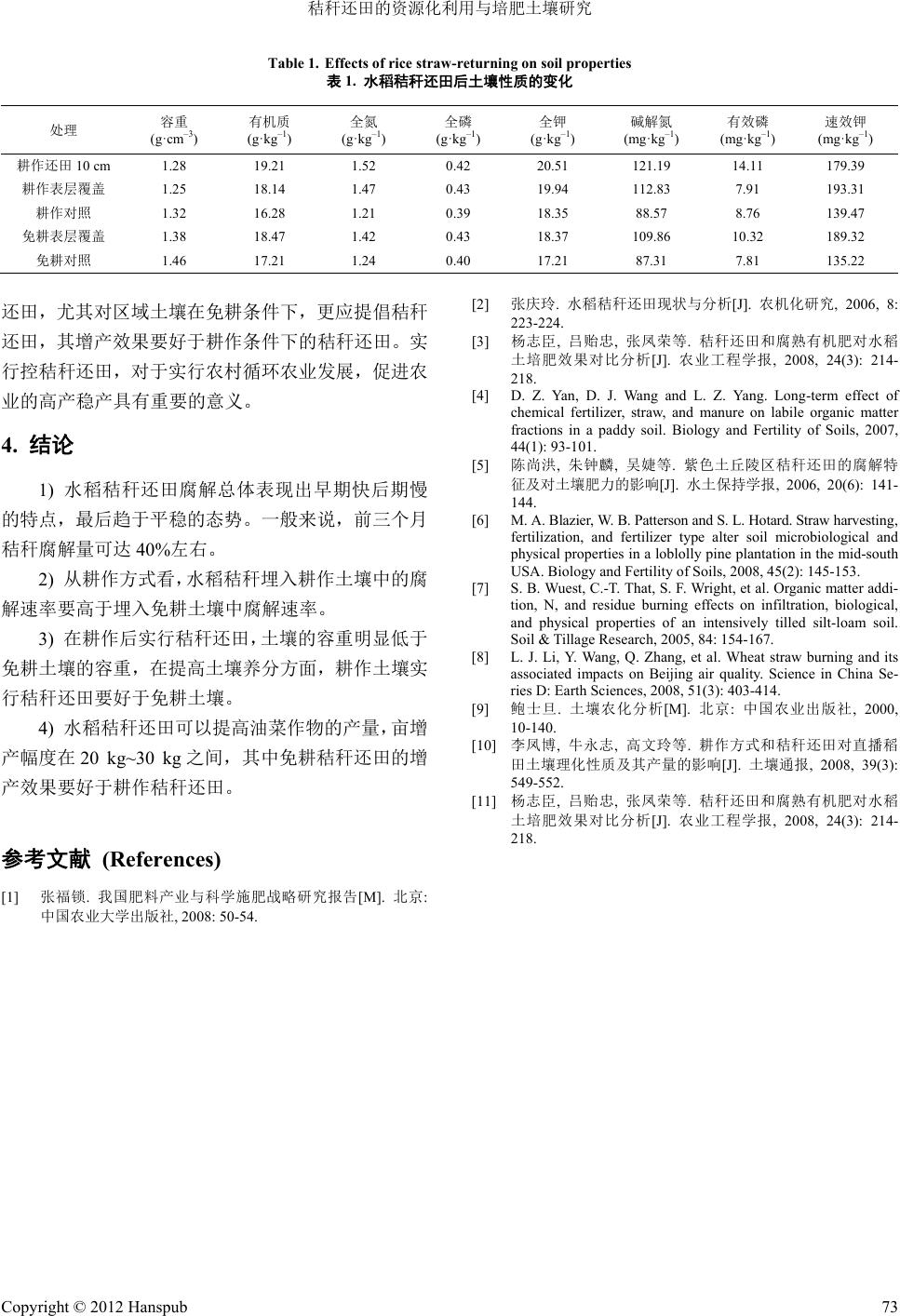

Sustainable Development 可持续发展, 2012, 2, 70-73 http://dx.doi.org/10.12677/sd.2012.22011 Published Online April 2012 (http://www.hanspub.org/journal/sd) Resource Utilization of Rice Straw and Its Effect on Soil Fertility* Yufang Wang, Youhu a Ma#, Hongxiang H u, Yunf ei Di School of Resources and Environment, Anhui Agricultural University, Hefei Email: #yhma2010@yahoo.com.cn Received: Dec. 2nd, 2011; revised: Dec. 21st, 2011; accepted: Jan. 7th, 2012 Abstract: The characteristics of rice straw decomposition in the process of resource utilization and its effect on soil fertility and crop yields were analyzed based on nylon bags method of field trials. The results showed that rice straw decomposition ratio increased with time increasing and rice straw decomposition rate was bigger in the early stage than that of late stage. The decomposition effect of rice straw in farming is better than that of no farming. The returned rice straw not only improved the soil physical and chemical properties, but also increased the soil nutrient content and rape yields. The study can provide the basis parameters for rice straw resource cycle utilization and for improving agricultural eco-environment. Keywords: Rice Straw; Returned-Straw; Resource Utilization; Improve Soil Fertility 秸秆还田的资源化利用与培肥土壤研究* 汪玉芳,马友华#,胡宏祥,邸云飞 安徽农业大学资源与环境学院,合肥 Email: #yhma2010@yahoo.com.cn 收稿日期:2011 年12月2日;修回日期:2011 年12 月21 日;录用日期:2012年1月7日 摘 要:采用田间小区试验和尼龙网袋法,研究了水稻秸秆还田的资源化利用过程中腐解变化特征, 分析了秸秆还田对土壤性质及作物产量的影响。结果表明,水稻秸秆还田腐解率随时间延长呈增加趋 势,而腐解速率则呈现早期快后期慢的特点;秸秆在耕作下还田腐解效果要好于免耕还田。水稻秸秆 还田改善了土壤理化性状,提高了土壤养分含量和油菜作物的产量。该研究可为秸秆的资源化循环利 用,改善农业生态环境提供参数依据。 关键词:水稻秸秆;秸秆还田;资源化;培肥土壤 1. 引言 在广大农村,尤其农业主产区,秸秆资源大量过剩的 问题日趋突出。在每年近 7亿吨的秸秆中,被利用的 不足 2000 万吨,约 97%的秸秆被焚烧、堆积或者遗 弃[1,2]。研究表明,农作物秸秆是一种重要的生物资源, 其富含纤维素、木质素等一些富碳物质,以及氮、磷、 钾等多种营养元素。秸秆还田后,非常有利于土壤腐 殖质的更新和土壤的改良,并且能达到培育肥力的作 用[3-5]。然而人们对秸秆的不恰当处置不仅造成资源的 近些年来,随着我国农业科学技术的提高、粮食 产量的增加,秸秆生产量也随之骤然增加,从而使中 国成为秸秆资源最为丰富的国家之一。据统计,我国 每年生产约 7亿吨的秸秆,占世界秸秆总量的 30%。 *基金项目:安徽省教育厅自然科学重点项目(KJ2010A113);农业 部农业生态环境保护项目(2110402-1177);国家水体污染控制与治 理科技重大专项(2009ZX07103-002)。 #通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 70  秸秆还田的资源化利用与培肥土壤研究 极大浪费,而且造成环境的污染,甚至造成交通、社 会生产和人民生活受到显著影响,这已经成为一个严 重的社会问题[6-8],因此如何做好农作物的秸秆就地转 化已成为一个急需解决的农业问题。 在新的生产条件和农村发展条件下,积极探索与 中国耕作制度相适应的秸秆利用新途径,对土壤的可 持续利用和农业可持续发展具有重要的意义。因此, 本文根据江淮地区中部的气候、土壤和农业特点,采 用田间小区试验和尼龙网袋法,研究水稻秸秆还田的 资源化利用过程中腐解变化特征,分析水稻秸秆还田 对土壤性质及作物产量的影响,为解决农村秸秆焚烧 问题,实现秸秆的循环利用,提供科学参数依据。 2. 材料与方法 2.1. 试验点概况 本试验于 2010 年10 月至 2011 年6月在安徽农 业大学农翠园试验场进行。实验点为北亚热带季风气 候,多年平均降雨量 998 mm,多集中在 6~8 月,年 平均气温15.7℃,地形为波状平原,地带性土壤类型 为黄褐土。供试土壤的初始性状:土壤容重 1.42 g/cm3,有机质 17.05 g/kg ,全氮1.22 g/kg,碱解氮 99.19 mg/kg,全磷 0.39 g/kg,有效磷 7.50 mg/kg,全钾 16.45 g/kg,速效钾 92.05 mg/kg,pH为6.35。 2.2. 试验设置 秸秆腐解试验设置:田间小区种植油菜,将水稻 秸秆粉碎成长 1 cm的秸秆,装入尼龙网袋中,再埋入 耕作田和免耕田 10 cm深的土层中,其中埋入免耕土 中时,保持 10 cm深上部土壤原先的紧实程度(整块挖 取10 cm厚表层土,在装入秸秆的尼龙袋平铺在 10 cm 深处时,将整块表层土放置在尼龙袋之上,适当压紧 土块边缘)。根据尼龙网袋大小(面积 20 × 30 cm2),装 入尼龙网袋中秸秆的量 31.0 g(按照田间水稻秸秆产生 总量的一半量还田为依据计算而成)。设置三次重复。 秸秆还田培肥土壤试验设置:分别设置 5个处理, 即耕作后水稻秸秆还田10 cm深(耕作还田10 cm)、耕 作后水稻秸秆表层覆盖(耕作表层覆盖)、耕作后无水 稻秸秆还田(耕作对照)、免耕水稻秸秆表层覆盖(免耕 表层覆盖)、免耕无水稻秸秆还田(免耕对照)。耕作指 在种植油菜时进行常规耕作,免耕指在水稻收获后到 油菜种植时一直不耕作。每个处理面积 10 m2,秸秆 还田量为516.8 g(相当于半量还田),按照常规施肥量 和常规管理方式进行管理,用于测定秸秆还田对土壤 性质和油菜产量的影响。各处理三次重复。 2.3. 试验样品采集与测定 样品采集:在水稻秸秆还田后30 d、60 d、90 d、 120 d、150 d、180 d分别采集秸秆样品,烘干称量秸 秆的质量。在试验前后分别采集田间土壤样品,测定 土壤的基本性质。油菜成熟时收获油菜,测定各处理 水稻秸秆还田和对照组的油菜的产量。 分析方法:土壤容重采用环刀法;pH 采用玻璃 电极法;有机质采用元素分析仪。其它项目采用常规 的经典分析方法[9]:水分含量采用烘箱法;全氮采用 半微量开氏法;全磷采用氢氧化钠碱熔–钼锑抗比色 法;全钾采用氢氧化钠熔融–火焰光度法;碱解氮采 用碱解扩散法;有效磷采用NaHCO3浸提–钼锑抗比 色法;速效钾采用 NH4OAc 浸提–火焰光度法。 2.4. 试验计算 水稻还田量的确定:根据水稻籽粒平均每亩 650 kg,水稻秸秆质量与水稻籽粒质量比为 1.06:1计算获 得水稻秸秆还田量:全量还田为每亩秸秆还田 689 kg, 1/2 量为每亩 344.5 kg。 秸秆腐解率的确定: S100 ABA 。式中 S 代表秸秆腐解率(%);A代表阶段初始的秸秆质量(g); B代表阶段结束的秸秆质量(g)。 秸秆腐解速率的确定: V100 ABAT 。 式中 V代表秸秆腐解速率(%/d);A代表阶段初始的 秸秆质量(g);B代表阶段结束的秸秆质量(g);T代表 腐解时间(d)。 3. 结果与分析 3.1. 耕作方式对水稻秸秆还田腐解的影响 3.1.1. 耕作方式对水稻秸秆还田腐解率变化的影响 通过图 1可以看出,无论耕作或免耕土壤中,还 田后的水稻秸秆在不同时期都有一定的腐解率,并且 随着时间的推移,秸秆累积腐解率呈增加趋势,累积 腐解率在前期增加的快,后期增加的缓慢。说这明秸 秆腐解总体表现出前期快、后期慢的特点,其中前 Copyright © 2012 Hanspub 71  秸秆还田的资源化利用与培肥土壤研究 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0-3030-6060-9090-120120-150 150-180 还田时段(d ) 腐解速率(mg/d) 田间耕作 田间免耕 (%/d) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 306090120 150 180 还田时间(d) 腐解率(%) 田间耕作田间免耕 Figure 1. Decomposition ratios of rice straw returned to soil Figure 2. Decomposition rates of rice straw returned to soil 图1. 水稻秸秆还田腐解率 图2. 水稻秸秆还田的腐解速率 30 天腐解率达到 20%左右,经过90 天腐解后,秸秆 腐解率达 40%以上,150天以后秸秆的腐解率趋于缓 慢增长。就耕作和免耕条件下水稻秸秆腐解率的差异 来看,水稻秸秆埋入耕作后的土壤中腐解率要高于埋 入免耕土壤中的腐解率。这说明耕作土壤通气性好于 免耕土壤,土壤中有更多的氧气促进微生物活动,促 进秸秆腐解,秸秆的腐解率要高于同等条件下的免耕 土壤中水稻秸秆的腐解率。从 30 天开始,耕作土壤 中秸秆的腐解率 20.16%就高于免耕土壤中的 19.52%; 到180 天时,耕作土壤中秸秆的腐解率上升到 59.03%,高于免耕土壤54.52%的程度更明显。 3.1.2. 耕作方式对水稻秸秆还田腐解速率变化的影响 3.2. 水稻秸秆还田对土壤性质的影响 秸秆还田改善了土壤理化性状,培肥了土壤(表 1)。从表 1可以看出,相对对照处理来说,土壤容重 减小了,该研究结果与李凤博和杨志臣等人[10,11]的研 究结果相一致。对于土壤有机质和氮磷钾含量来说, 实行秸秆还田的土壤均高于没有秸秆还田的土壤,并 且氮磷钾全量的增加效果比有效态含量要稳定。 对比耕作与免耕后秸秆还田的结果可以看出,在 耕作后实行秸秆还田,土壤的容重明显低于免耕土壤 的容重,在提高土壤养分方面,耕作土壤实行秸秆还 田要好于免耕土壤,一方面是由于耕作土壤有利于土 壤的通气性,微生物分解活动,有利于秸秆的腐解; 另一方面是由于免耕土壤对秸秆分解养分的保持吸 附作用仅限于表面土壤,而耕作土壤有较厚的上层土 壤参与对养分的保持吸附。因此对比较粘重的黄褐土 来说,耕作后实行秸秆还田要好于免耕条件下的秸秆 还田,耕作后秸秆埋入 10 厘米深还田要好于表层覆 盖还田。 一方面水稻秸秆还田后腐解率在增加,另一方面 还田后的水稻秸秆腐解速率在不断的降低,即早期时 段秸秆的腐解速率大,晚期秸秆的腐解速率小(图2)。 图2显示,一般还田后前 1个月腐解最快,腐解速率 都在 0.65%/d 以上,在第 2个月腐解速率都在 0.60%/d 以上;在第 3、4、5月之间平均腐解速率在 0.26%~ 0.49%/d 以上,到第6个月的腐解速率一般降到 0.25%/d 以下。这符合秸秆进入土壤后,前期分解快, 后期分解慢的腐解规律。从图 2也可以看出,秸秆 还田后的相同时间段,水稻秸秆埋入耕作土壤中的腐 解速率要高于埋入免耕土壤中。其中,在 6个月的 6 个时段内,耕作土壤中的秸秆腐解速率分别是 0.67%/d、0.63%/d、0.49%/d、0.37%/d、0.34%/d、 0.24%/d,而免耕土壤中秸秆腐解速率则分别是 0.65%/d、0.60%/d、0.41 %/d、0.32%/d、0.26%/d、 0.20%/d。这也说明,由于耕作土壤中通气性好,更有 利于秸秆腐解。 3.3. 水稻秸秆还田对油菜作物的增产作用 在水稻秸秆还田的田间实验中,测定的油菜产量 显示,进行水稻秸秆还田,可以提高油菜的产量。其 中,在耕作条件下,水稻秸秆埋入10厘米深、表层 覆盖还田和对照(无秸秆还田)的油菜产量分别为 183. 42 kg/亩、176.87 kg /亩和 157.83 kg/亩,秸秆还田 后亩增产幅度分别达 25 kg和19 kg以上。在免耕条 件下,水稻秸秆表层覆盖还田和对照(无秸秆还田)的 油菜产量分别为172.09 kg/亩和和 142.73 kg/亩,秸秆 还田后亩增产幅度达 30 kg左右。因此,提倡秸秆 Copyright © 2012 Hanspub 72  秸秆还田的资源化利用与培肥土壤研究 Copyright © 2012 Hanspub 73 Table 1. Effects of rice straw-returning on soil properties 表1. 水稻秸秆还田后土壤性质的变化 处理 容重 (g·cm–3) 有机质 (g·kg–1) 全氮 (g·kg–1) 全磷 (g·kg–1) 全钾 (g·kg–1) 碱解氮 (mg·kg–1) 有效磷 (mg·kg–1) 速效钾 (mg·kg–1) 耕作还田 10 cm 1.28 19.21 1.52 0.42 20.51 121.19 14.11 179.39 耕作表层覆盖 1.25 18.14 1.47 0.43 19.94 112.83 7.91 193.31 耕作对照 1.32 16.28 1.21 0.39 18.35 88.57 8.76 139.47 免耕表层覆盖 1.38 18.47 1.42 0.43 18.37 109.86 10.32 189.32 免耕对照 1.46 17.21 1.24 0.40 17.21 87.31 7.81 135.22 还田,尤其对区域土壤在免耕条件下,更应提倡秸秆 还田,其增产效果要好于耕作条件下的秸秆还田。实 行控秸秆还田,对于实行农村循环农业发展,促进农 业的高产稳产具有重要的意义。 4. 结论 1) 水稻秸秆还田腐解总体表现出早期快后期慢 的特点,最后趋于平稳的态势。一般来说,前三个月 秸秆腐解量可达40%左右。 2) 从耕作方式看,水稻秸秆埋入耕作土壤中的腐 解速率要高于埋入免耕土壤中腐解速率。 3) 在耕作后实行秸秆还田,土壤的容重明显低于 免耕土壤的容重,在提高土壤养分方面,耕作土壤实 行秸秆还田要好于免耕土壤。 4) 水稻秸秆还田可以提高油菜作物的产量,亩增 产幅度在20 kg~30 kg之间,其中免耕秸秆还田的增 产效果要好于耕作秸秆还田。 参考文献 (References) [1] 张福锁. 我国肥料产业与科学施肥战略研究报告[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2008: 50-54. [2] 张庆玲. 水稻秸秆还田现状与分析[J]. 农机化研究, 2006, 8: 223-224. [3] 杨志臣, 吕贻忠, 张凤荣等. 秸秆还田和腐熟有机肥对水稻 土培肥效果对比分析[J]. 农业工程学报, 2008, 24(3): 214- 218. [4] D. Z. Yan, D. J. Wang and L. Z. Yang. Long-term effect of chemical fertilizer, straw, and manure on labile organic matter fractions in a paddy soil. Biology and Fertility of Soils, 2007, 44(1): 93-101. [5] 陈尚洪, 朱钟麟, 吴婕等. 紫色土丘陵区秸秆还田的腐解特 征及对土壤肥力的影响[J]. 水土保持学报, 2006, 20(6): 141- 144. [6] M. A. Blazier, W. B. Patterson and S. L. Hotard. Straw harvesti ng , fertilization, and fertilizer type alter soil microbiological and physical properties in a loblolly pine plantation in the mid-south USA. Biology and Fertility of Soils, 2008, 45(2): 145-153. [7] S. B. Wuest, C.-T. That, S. F. Wright, et al. Organic matter addi- tion, N, and residue burning effects on infiltration, biological, and physical properties of an intensively tilled silt-loam soil. Soil & Tillage Research, 2005, 84: 154-167. [8] L. J. Li, Y. Wang, Q. Zhang, et al. Wheat straw burning and its associated impacts on Beijing air quality. Science in China Se- ries D: Earth Sciences, 2008, 51(3): 403-414. [9] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业 出版 社, 2000, 10-140. [10] 李凤博, 牛永志, 高文玲等. 耕作方式和秸秆还田对直播稻 田土壤理化性质及其产量的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(3): 549-552. [11] 杨志臣, 吕贻忠, 张凤荣等. 秸秆还田和腐熟有机肥对水稻 土培肥效果对比分析[J]. 农业工程学报, 2008, 24(3): 214- 218. |