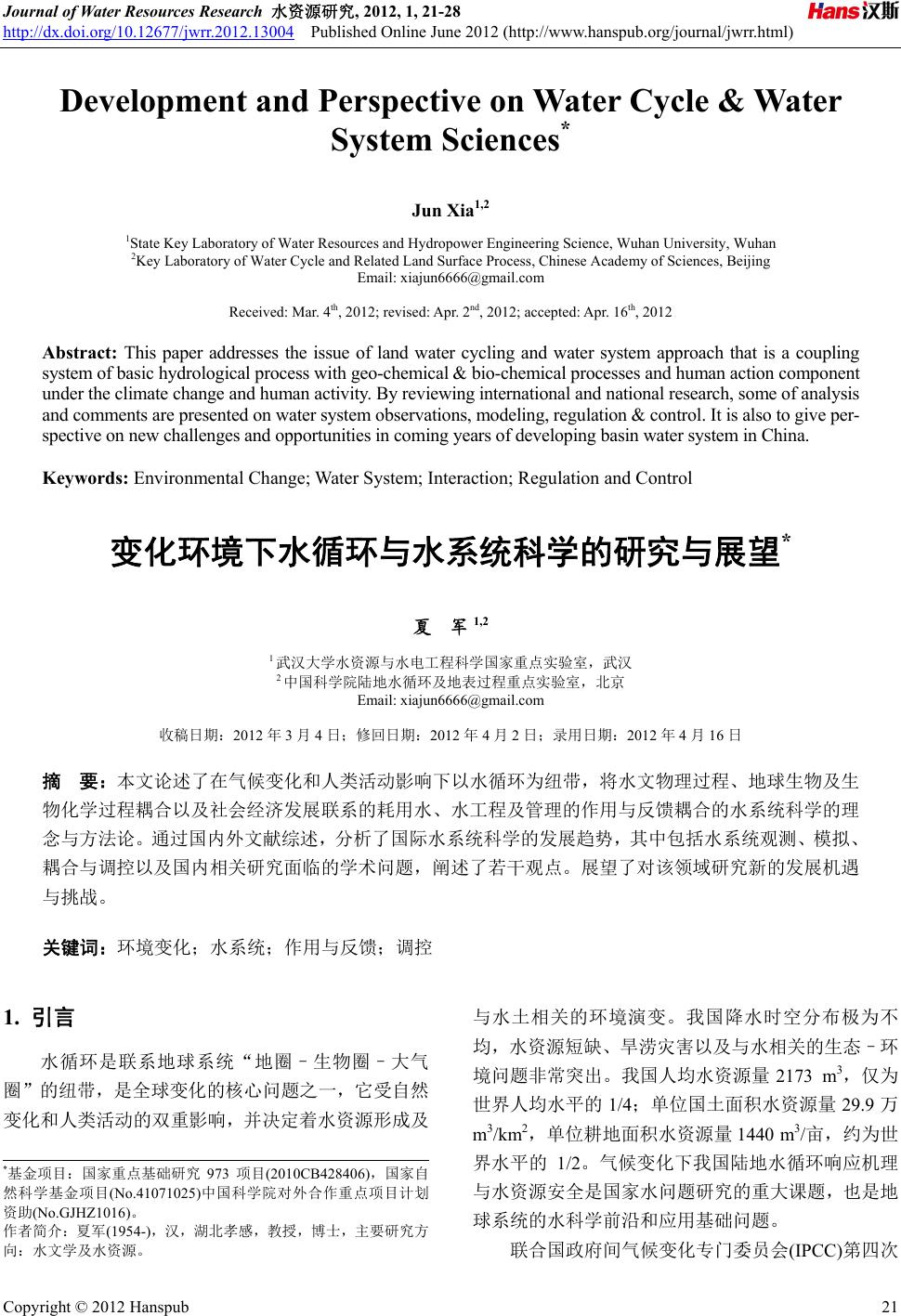

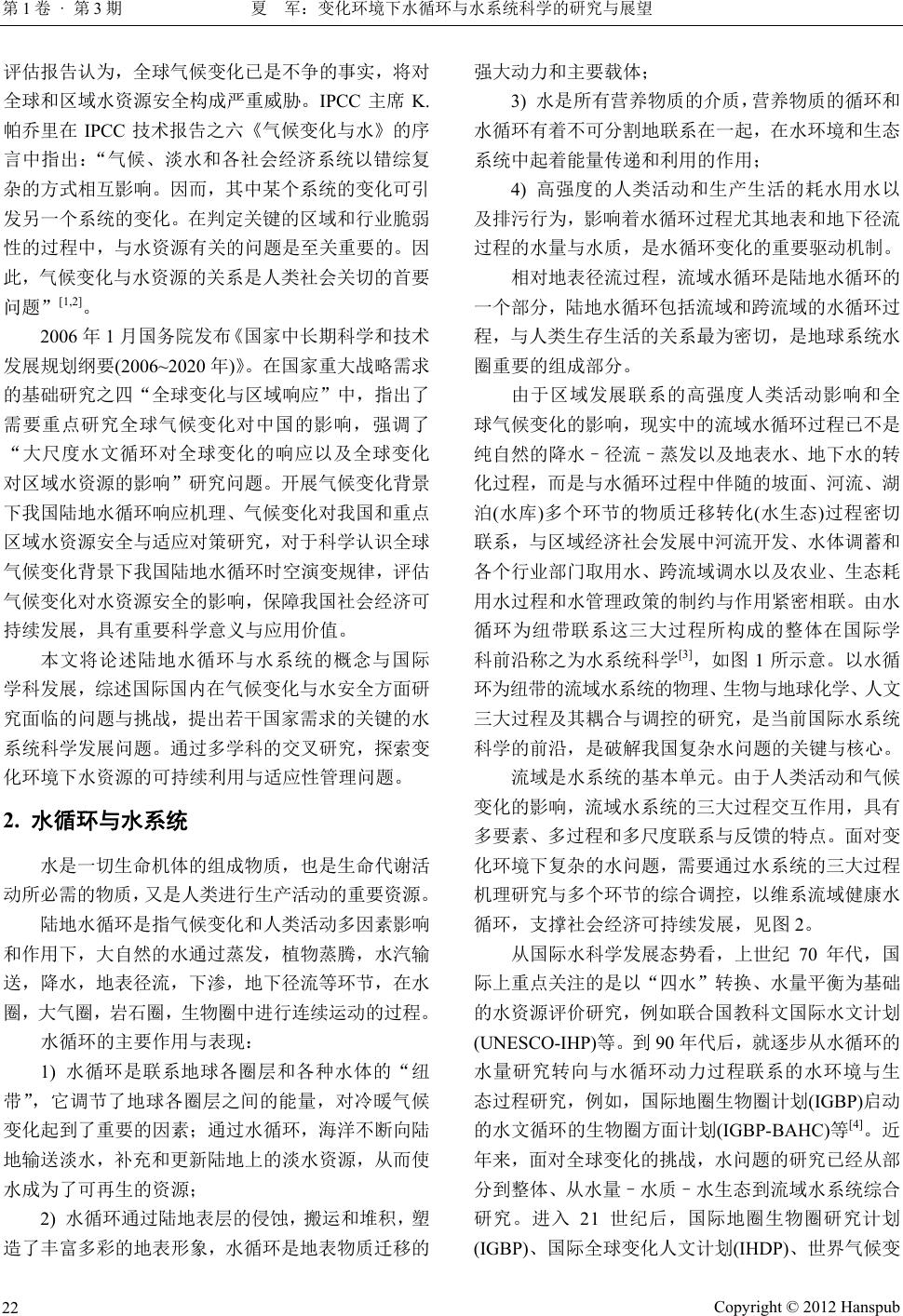

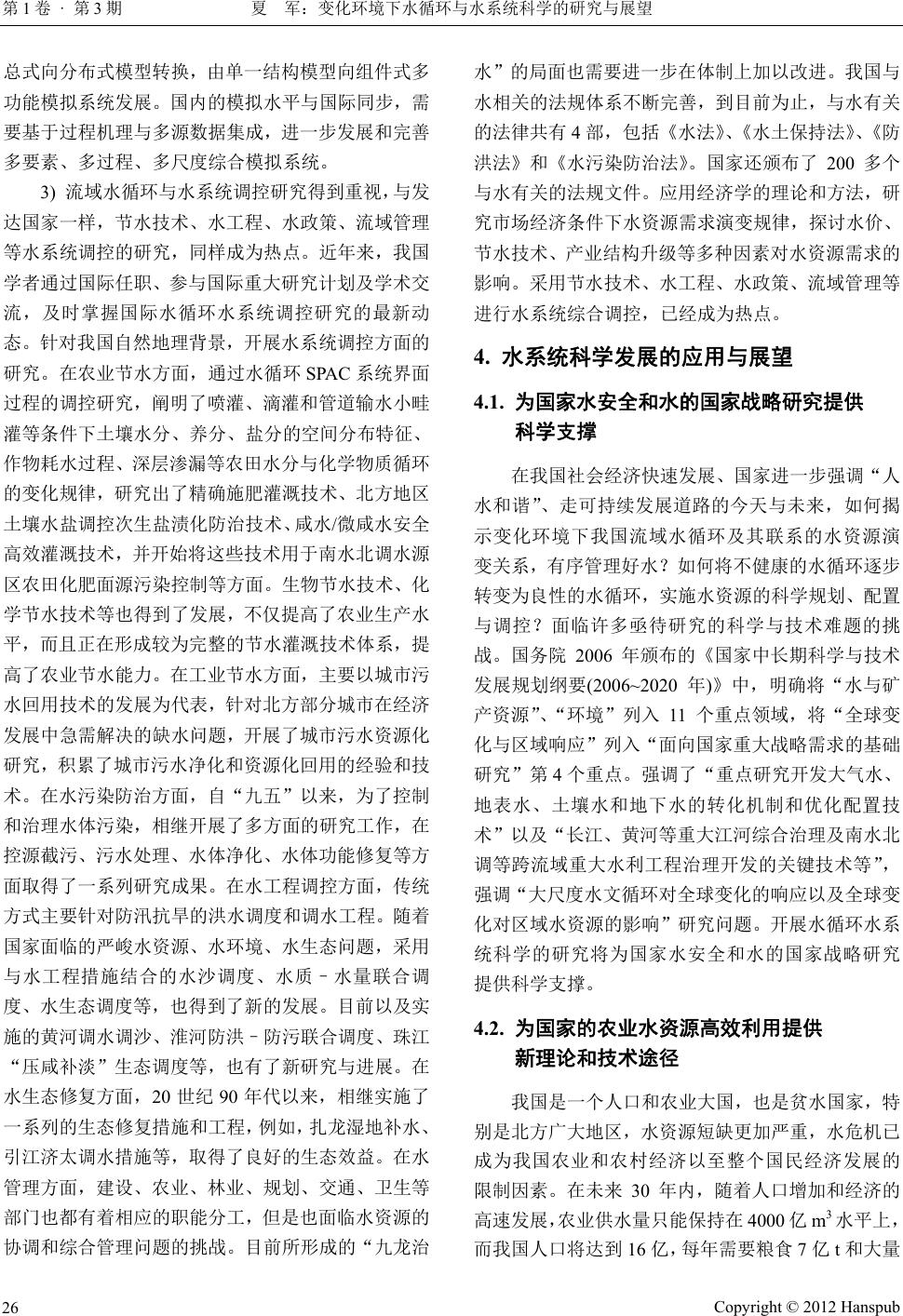

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 21-28 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.13004 Published Online June 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) Development and Perspective on Water Cycle & Water System Sciences* Jun Xia1,2 1State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science, Wuhan University, Wuhan 2Key Laboratory of Water Cycle and Related Land Surface Process, Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: xiajun6666@gmail.com Received: Mar. 4th, 2012; revised: Apr. 2nd, 2012; accepted: Apr. 16th, 2012 Abstract: This paper addresses the issue of land water cycling and water system approach that is a coupling system of basic hy drol ogi cal process wi t h geo-chemical & bio-chemical processes and human action component under the climate change and human acti vit y. By reviewing international and national research, some of analysis and comments are presented on water system observati ons, m odeling, regul ati on & control. It is also to give per- spective on new challenges and opportunities in coming years of developing basin water system in China. Keywords: Environmental Change; Water System; Interaction; Regulation an d Control 变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望* 夏 军1,2 1武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 2中国科学院陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 Email: xiajun6666@gmail.com 收稿日期:2012 年3月4日;修回日期:2012 年4月2日;录用日期:2012 年4月16 日 摘 要:本文论述了在气候变化和人类活动影响下以水循环为纽带,将水文物理过程、地球生物及生 物化学过程耦合以及社会经济发展联系的耗用水、水工程及管理的作用与反馈耦合的水系统科学的理 念与方法论。通过国内外文献综述,分析了国际水系统科学的发展趋势,其中包括水系统观测、模拟、 耦合与调控以及国内相关研究面临的学术问题,阐述了若干观点。展望了对该领域研究新的发展机遇 与挑战。 关键词:环境变化;水系统;作用与反馈;调控 1. 引言 水循环是联系地球系统“地圈–生物圈–大气 圈”的纽带,是全球变化的核心问题之一,它受自然 变化和人类活动的双重影响,并决定着水资源形成及 与水土相关的环境演变。我国降水时空分布极为不 均,水资源短缺、旱涝灾害以及与水相关的生态–环 境问题非常突出。我国人均水资源量 2173 m3,仅为 世界人均水平的1/4;单位国土面积水资源量 29.9 万 m3/km2,单位耕地面积水资源量 1440 m3/亩,约为世 界水平的 1/2。气候变化下我国陆地水循环响应机理 与水资源安全是国家水问题研究的重大课题,也是地 球系统的水科学前沿和应用基础问题。 *基金项目:国家重点基础研究 973 项目(2010CB428406),国家自 然科学基金项目(No.41071025)中国科学院对外合作重点项目计划 资助(No.GJHZ1016)。 作者简介:夏军(1954-),汉,湖北孝感,教授,博士,主要研究方 向:水文学及水资源。 联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次 Copyright © 2012 Hanspub 21  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 第1卷 · 第3期 评估报告认为,全球气候变化已是不争的事实,将对 全球和区域水资源安全构成严重威胁。IPCC 主席 K. 帕乔里在 IPCC技术报告之六《气候变化与水》的序 言中指出:“气候、淡水和各社会经济系统以错综复 杂的方式相互影响。因而,其中某个系统的变化可引 发另一个系统的变化。在判定关键的区域和行业脆弱 性的过程中,与水资源有关的问题是至关重要的。因 此,气候变化与水资源的关系是人类社会关切的首要 问题”[1,2]。 2006 年1月国务院发布《国家中长期科学和技术 发展规划纲要(2006~2020 年)》。在国家重大战略需求 的基础研究之四“全球变化与区域响应”中,指出了 需要重点研究全球气候变化对中国的影响,强调了 “大尺度水文循环对全球变化的响应以及全球变化 对区域水资源的影响”研究问题。开展气候变化背景 下我国陆地水循环响应机理、气候变化对我国和重点 区域水资源安全与适应对策研究,对于科学认识全球 气候变化背景下我国陆地水循环时空演变规律,评估 气候变化对水资源安全的影响,保障我国社会经济可 持续发展,具有重要科学意义与应用价值。 本文将论述陆地水循环与水系统的概念与国际 学科发展,综述国际国内在气候变化与水安全方面研 究面临的问题与挑战,提出若干国家需求的关键的水 系统科学发展问题。通过多学科的交叉研究,探索变 化环境下水资源的可持续利用与适应性管理问题。 2. 水循环与水系统 水是一切生命机体的组成物质,也是生命代谢活 动所必需的物质,又是人类进行生产活动的重要资源。 陆地水循环是指气候变化和人类活动多因素影响 和作用下,大自然的水通过蒸发,植物蒸腾,水汽输 送,降水,地表径流,下渗,地下径流等环节,在水 圈,大气圈,岩石圈,生物圈中进行连续运动的过程。 水循环的主要作用与表现: 1) 水循环是联系地球各圈层和各种水体的“纽 带”,它调节了地球各圈层之间的能量,对冷暖气候 变化起到了重要的因素;通过水循环,海洋不断向陆 地输送淡水,补充和更新陆地上的淡水资源,从而使 水成为了可再生的资源; 2) 水循环通过陆地表层的侵蚀,搬运和堆积,塑 造了丰富多彩的地表形象,水循环是地表物质迁移的 强大动力和主要载体; 3) 水是所有营养物质的介质,营养物质的循环和 水循环有着不可分割地联系在一起,在水环境和生态 系统中起着能量传递和利用的作用; 4) 高强度的人类活动和生产生活的耗水用水以 及排污行为,影响着水循环过程尤其地表和地下径流 过程的水量与水质,是水循环变化的重要驱动机制。 相对地表径流过程,流域水循环是陆地水循环的 一个部分,陆地水循环包括流域和跨流域的水循环过 程,与人类生存生活的关系最为密切,是地球系统水 圈重要的组成部分。 由于区域发展联系的高强度人类活动影响和全 球气候变化的影响,现实中的流域水循环过程已不是 纯自然的降水–径流–蒸发以及地表水、地下水的转 化过程,而是与水循环过程中伴随的坡面、河流、湖 泊(水库)多个环节的物质迁移转化(水生态)过程密切 联系,与区域经济社会发展中河流开发、水体调蓄和 各个行业部门取用水、跨流域调水以及农业、生态耗 用水过程和水管理政策的制约与作用紧密相联。由水 循环为纽带联系这三大过程所构成的整体在国际学 科前沿称之为水系统科学[3],如图 1所示意。以水循 环为纽带的流域水系统的物理、生物与地球化学、人文 三大过程及其耦合与调控的研究,是当前国际水系统 科学的前沿,是破解我国复杂水问题的关键与核心。 流域是水系统的基本单元。由于人类活动和气候 变化的影响,流域水系统的三大过程交互作用,具有 多要素、多过程和多尺度联系与反馈的特点。面对变 化环境下复杂的水问题,需要通过水系统的三大过程 机理研究与多个环节的综合调控,以维系流域健康水 循环,支撑社会经济可持续发展,见图 2。 从国际水科学发展态势看,上世纪 70 年代,国 际上重点关注的是以“四水”转换、水量平衡为基础 的水资源评价研究,例如联合国教科文国际水文计划 (UNESCO-IHP)等。到 90 年代后,就逐步从水循环的 水量研究转向与水循环动力过程联系的水环境与生 态过程研究,例如,国际地圈生物圈计划(IGBP)启动 的水文循环的生物圈方面计划( IGBP-BAHC)等[4]。近 年来,面对全球变化的挑战,水问题的研究已经从部 分到整体、从水量–水质–水生态到流域水系统综合 研究。进入21 世纪后,国际地圈生物圈研究计划 (IGBP)、国际全球变化人文计划(IHDP)、世界气候变 Copyright © 2012 Hanspub 22  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第3期 23 Figure 1. Sketch of hydrological cycle in land 图1. 陆地水循环示意 物理过程 (河流水文、 地貌、水的调蓄) 生物与生物地球 化学过程 (物种丰度、生境、 水质) 人文过程 (水管理体制、 水工程、用水部门) 水系统 水循环 Figure 2. Sketch of hydrological cycle and relation of three processes 图2. 以水循环为纽带联系的三大过程与水系统示意 化研究计划(WCRP)和国际生物多样性研究计划 (DIVER SITAS)联合发起的当今地学领域最具影响的 地球系统伙伴联合计划(ESSP),水循环及其联系的水 系统是其核心和关键[5]。2004 年,ESSP 特别启动了 全球水系统计划(Global Water System Project, GWSP)。GWSP核心科学问题:水系统变化的量级与 机理;水系统三大过程的作用与反馈;水系统承载能 力与调控机理。GWSP 核心任务:探知人类影响水系 统动力机制的方式,并告知决策者如何缓解这些影响 的环境与社会经济后果[6,7]。 由于流域水循环的复杂性以及高强度人类活动和气 候变化的多重影响,水循环系统时空变化的量级与机 理、水循环系统各部分作用与反馈、环境变化下社会 经济发展的水系统承载能力与适应性,成为水问题研 究亟待解决的三大关键科学问题。 3. 国内外最新进展与发展趋势 3.1. 国际水循环与水系统研究现状与趋势 水危机是人类共同面临的挑战问题,未来的压力 将成倍增加。为解决这些问题,国际社会实施了一系 列研究计划,加强对水循环、水资源以及与之关联的 综合问题的研究,基于新原理新方法的实验观测、面 国家在水的安全保障战略方面,特别强调水的可 持续利用、人水和谐,重视流域水的生态–环境效应 和水的综合管理,最大限度改善和维系健康水循环。  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 第1卷 · 第3期 向多尺度多要素的过程模拟、采用多技术多途径的水 系统调控等成为研究的前沿和核心点。 1) 实验观测作为认识水循环关键过程和机理的 重要途径,越来越得到重视;新方法、新手段的广泛 应用使得水循环机理研究不断深化。水循环与水系统 的观测数据,是揭示水循环演变规律的基础。自上世 纪90 年代以来,在 IGBP 和WCRP 等相关计划支持 下,启动了全球能量与水循环实验研究计划(GEWEX) 以及相关的地球系统观测的水循环观测计划 (IGOS)[8]。1996 年实施的IGBP-BAHC 计划,强调了 的水循环生物圈方面的观测与研究,以植被与水循环 物理过程的相互作用为研究对象,通过多尺度观测确 定生物圈对水循环的控制作用。2000 年启动的全球一 体化观测战略伙伴计划(IGOS-P)再次强调水循环是地 球系统科学研究的一个重要领域。2002 年约翰内斯堡 的世界可持续发展峰会(WSSD)鼓励支持全球观测计 划,以更好地理解全球水循环。在此背景下,国际水 科学领域确立了全球水循环一体化观测(IGWCO)研 究计划,以提供更丰富的观测数据从而改善不同时空 尺度上如降水、土壤水分和径流等变量的预测,回答 水分与能量循环在全球气候系统稳定中的作用、影响 区域和全球气候变化所包括云与地表的反馈过程、人 类可获得的水资源量等科学问题。观测与实验研究的 要素有:降水、土壤湿度、径流、地表水蓄量、雪盖、 雪深、雪水、结冰/解冻、云和水汽、蒸散发、地下水、 能量/辐射、植被、水质、工程和用水数据等方面。2005 年,全球综合地球观测系统(The Global Earth Obser- vation System of Systems,GEOSS)制定了未来十年执 行计划,其中将“水”作为计划的十大观测领域之一, 核心任务是通过集成与观测,更好地认识和理解水循 环。2010年8月,在美国西雅图召开了第 2次GEWEX- WCRP 全体组织会议,并提出 2013 年GEWEX 新的 发展和更名为“全球和区域能量与水计划(The Global & Regional Energy and Water Project,GREW)”,确立 了数据观测、科学分析、过程认识、建立模型、加强 应用、技术转让和能力建设 7大任务。随着国际上一 系列的研究计划的开展,流域水循环实验观测和通过 比较流域途径的水循环过程实验研究也得到了长足 发展。涡度相关技术、激光测量技术、超声测量技术、 GPS 测量技术、雷达探测技术、环境同位素技术、传 感器自动定点观测和监测技术、现代通信技术、遥感 反演技术等的广泛应用,使得野外原型水循环的实验 观测研究不断深化,为水循环机理研究和模拟分析提 供越来越可靠的基础数据。新方法、新手段的广泛应 用为深入理解水循环的机理研究提供了支撑。 2) 多要素、多过程、多尺度综合模拟和分析,成 为认识水循环关键过程的主要方法,为水系统调控奠 定基础。BAHC 计划通过实验观测,建立从植被斑块 到GCM模型网格单元不同时空尺度的“土壤–植被 –大气系统(SVAT)”的能量与水分通量模型,同时建 立相关数据库以描述生物圈与自然地球系统的相互 关系,并检验和验证模型模拟效果,研究植被与水循 环物理过程的相互作用,探索生物圈对水循环作用机 制。在水文模拟技术方面,早期较多采用集总式模型。 随着国际水文计划(IHP)、世界气候研究计划(WCRP)、 国际地圈生物圈计划(IGBP)等一系列国际水科学研 究计划的开展,变化环境下的水循环水系统模拟,得 到了空前的发展。基于全球定位系统(GPS)、遥感(RS)、 地理信息系统(GIS)、数字高程模型(DEM)、计 算 机 工 程、航测、雷达等高新技术,分布式水文模型逐渐成 为研究的热点。在参数信息获取与表达、时空尺度扩 展与转换、模型校验与不确定性分析等方面都取得了 显著的进步。在其基础上,土壤侵蚀模型、土地利用/ 覆盖变化模型、污染物扩散模型、水生生态系统模型 等都得到了迅速发展,模型耦合与分离的相关技术已 有新的进展。多要素、多过程、多尺度综合模拟和分 析,成为认识水循环关键过程的主要方法,同时为水 系统的调控奠定了基础。 3) 水系统调控成为水循环应用研究的发展方向, 基于节水技术、水工程、水政策、流域管理等的水系 统调控研究成为热点。在农业节水方面,发达国家规 模化采用现代喷微灌施肥灌溉技术,不但提高了水分 利用率和利用效率,而且减轻了化肥农药对环境的污 染。在工业节水方面,高效换热技术、热工系统节水 技术得到了迅速发展,降低了冷却水需求量和损失 量,而水闭路循环工艺技术、冷凝水回收回用技术、 回用水系统优化与水质稳定技术等的发展则大大提 高了水的重复利用率。节水型生活器具的研发同样在 节水的同时,起到了“节水减污”的双重作用。GEWEX 计划使得水循环的应用基础研究和应用研究更加围 Copyright © 2012 Hanspub 24  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 第1卷 · 第3期 绕生产实践、生态环境的需要。水系统调控包括流域 水循环各个过程、水资源分布、水环境、水生态等方 面的调控。日本等国家针对水循环利用和水的综合管 理问题,提出了良性水循环的理念,即以水循环及物 质循环变化规律为基础,对流域一体化综合管理,进 行用水、治污、生态保护与防洪的多目标调控,达到 水资源的可持续利用。在水环境、水生态调控方面, 西方国家非常重视末端治理基础上的源头调控措施, 并逐渐发展了比较成熟的清洁生产技术体系。除此之 外,面源污染防治也是西方国家水环境、水生态调控 的重要手段。许多国家通过政策调控,严格削减和控 制多种有害物质的生产和使用,如美国早在 1973 年 就开始实施清洁水法案,阻止了数 10 亿的污染物排 入水体。在水生生态系统的保护方面,国际上高度重 视生态需水等方面的研究和实践。美国早在上个世纪 就发展了河流生态流量的计算方法,基于长期的监测 和调查资料,制定河流、湖泊水位与流量等方面的标 准,以达到保护生态系统的目的。澳大利亚、南非等 国家在生态需水实践方面也取得了显著的进展,在方 法和技术方面日益成熟,并促进生态需水逐渐从科学 研究发展到了政策执行阶段。水系统调控成为健康水 循环的基础与应用研究的重要发展方向。 3.2. 我国水循环水系统科学研究的现状与 发展趋势 经过六十多年研究和发展,我国已建立起相对完 备的水循环实验与观测网络,基本掌握了我国陆域水 循环的基本特征与规律,水循环模拟系统得到较好的 发展,多途径的水系统调控全面实施。未来研究,将 进一步深化变化环境下和发展环境下水系统运动变 化规律研究,构建整个水系统定量化的综合模拟预测 模型,仿真分析流域尺度上水系统调控与决策体系。 1) 水循环的实验观测有了长足的发展,水循环机 理研究不断深化,新技术与网络化观测成为主要发展 趋势。上个 50 年代,中国科学院地理研究所黄秉维 先生就提出研究“土壤–植物–大气”系统水分循环 和热量平衡研究的重要性。地理研究所随后开始了陆 地水循环的研究工作,先后建立了北京大屯、山东禹 城、河北栾城、江西千烟洲等专门从事生态系统水循 环研究的实验站点。中国科学院随后建立了覆盖全国 的中国生态系统研究网络(CERN)。在新技术方面,遥 感、同位素等技术的应用大大强化了水循环的观测, 特别是遥感反演蒸散发、土壤水等技术的日趋成熟, 为大尺度水循环的定量研究提供了有力的支撑。在水 循环实验方面,建设了大量的水循环实验平台,如华 北地区水循环实验流域研究平台,利用比较流域实验 观测及环境同位素技术,对水保工程等下垫面变化减 少入库径流、山区与平原“地表水–地下水”转化关 系等进行定量研究。发展了同时考虑潜水面水分储存 和非饱和层水分入渗两方面影响的地下径流机制,建 立了包含地下水位动态表示的陆面过程模式。例如, 在微观水循环研究中,我国学者刘昌明(1991)扩充了 澳大利亚学者菲利浦土壤–植物–大气系统(SPAC) 研究的内涵,提出了“五水”转化的研究框架,即研 究大气、植物、地表、土壤和地下含水层中水的相互 作用和相互转化规律。针对农田SPAC 中的水分运行 与转化,提出了SPAC 系统界面过程的研究方向,以 期通过各界面上水分运行与生态环境因子的相互关 系,探索各界面水分、能量通量的计算与人工调控的 可能途径,为农业节水提供理论依据。国内学者通过 长期、系统的田间实验研究,分析了不同灌溉方式(喷 灌、地面灌溉和滴灌)农田SPAC 系统水分化学物质循 环特点、作物耗水规律和综合环境效应,提出基于冠 层顶部 20 cm蒸发皿的农田耗水量估算方法。点、线、 面结合,多过程耦合,新技术和网络化的综合观测成 为主要发展趋势。 2) 水循环模拟研究发展迅速,建立了多种模型和 模拟系统,多元综合模拟成为主要发展趋势。我国学 者通过大量实验、观测和数据分析,建立了多个不同 特点的流域水循环模型和模拟系统,代表性的模型有 新安江模型、DTVGM 模型、VIP 模型、自然–人工 二元模型、HIMS 流域水循环综合模拟系统等[9,10]。新 安江模型从集总式概念型水文模型发展到三水源分 布式模型。DTVGM从非线性时变增益集总式水文模 型扩展到流域分布式水循环模拟系统。最近进一步发 展与水环境水生态耦合、社会经济发展联系的人类活 动影响耦合的水系统模型。自然–人工二元模型是考 虑了自然与人工侧支水循环的模拟系统。HIMS 系统 基于模块化,具有模型定制功能,适用于不同区域条 件的水循环模拟。总体上讲,水循环模型的发展从集 Copyright © 2012 Hanspub 25  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 第1卷 · 第3期 总式向分布式模型转换,由单一结构模型向组件式多 功能模拟系统发展。国内的模拟水平与国际同步,需 要基于过程机理与多源数据集成,进一步发展和完善 多要素、多过程、多尺度综合模拟系统。 3) 流域水循环与水系统调控研究得到重视,与发 达国家一样,节水技术、水工程、水政策、流域管理 等水系统调控的研究,同样成为热点。近年来,我国 学者通过国际任职、参与国际重大研究计划及学术交 流,及时掌握国际水循环水系统调控研究的最新动 态。针对我国自然地理背景,开展水系统调控方面的 研究。在农业节水方面,通过水循环SPAC 系统界面 过程的调控研究,阐明了喷灌、滴灌和管道输水小畦 灌等条件下土壤水分、养分、盐分的空间分布特征、 作物耗水过程、深层渗漏等农田水分与化学物质循环 的变化规律,研究出了精确施肥灌溉技术、北方地区 土壤水盐调控次生盐渍化防治技术、咸水/微咸水安全 高效灌溉技术,并开始将这些技术用于南水北调水源 区农田化肥面源污染控制等方面。生物节水技术、化 学节水技术等也得到了发展,不仅提高了农业生产水 平,而且正在形成较为完整的节水灌溉技术体系,提 高了农业节水能力。在工业节水方面,主要以城市污 水回用技术的发展为代表,针对北方部分城市在经济 发展中急需解决的缺水问题,开展了城市污水资源化 研究,积累了城市污水净化和资源化回用的经验和技 术。在水污染防治方面,自“九五”以来,为了控制 和治理水体污染,相继开展了多方面的研究工作,在 控源截污、污水处理、水体净化、水体功能修复等方 面取得了一系列研究成果。在水工程调控方面,传统 方式主要针对防汛抗旱的洪水调度和调水工程。随着 国家面临的严峻水资源、水环境、水生态问题,采用 与水工程措施结合的水沙调度、水质–水量联合调 度、水生态调度等,也得到了新的发展。目前以及实 施的黄河调水调沙、淮河防洪–防污联合调度、珠江 “压咸补淡”生态调度等,也有了新研究与进展。在 水生态修复方面,20 世纪90 年代以来,相继实施了 一系列的生态修复措施和工程,例如,扎龙湿地补水、 引江济太调水措施等,取得了良好的生态效益。在水 管理方面,建设、农业、林业、规划、交通、卫生等 部门也都有着相应的职能分工,但是也面临水资源的 协调和综合管理问题的挑战。目前所形成的“九龙治 水”的局面也需要进一步在体制上加以改进。我国与 水相关的法规体系不断完善,到目前为止,与水有关 的法律共有 4部,包括《水法》、《水土保持法》、《防 洪法》和《水污染防治法》。国家还颁布了 200 多个 与水有关的法规文件。应用经济学的理论和方法,研 究市场经济条件下水资源需求演变规律,探讨水价、 节水技术、产业结构升级等多种因素对水资源需求的 影响。采用节水技术、水工程、水政策、流域管理等 进行水系统综合调控,已经成为热点。 4. 水系统科学发展的应用与展望 4.1. 为国家水安全和水的国家战略研究提供 科学支撑 在我国社会经济快速发展、国家进一步强调“人 水和谐”、走可持续发展道路的今天与未来,如何揭 示变化环境下我国流域水循环及其联系的水资源演 变关系,有序管理好水?如何将不健康的水循环逐步 转变为良性的水循环,实施水资源的科学规划、配置 与调控?面临许多亟待研究的科学与技术难题的挑 战。国务院 2006 年颁布的《国家中长期科学与技术 发展规划纲要(2006~2020 年)》中,明确将“水与矿 产资源”、“环境”列入 11 个重点领域,将“全球变 化与区域响应”列入“面向国家重大战略需求的基础 研究”第 4个重点。强调了“重点研究开发大气水、 地表水、土壤水和地下水的转化机制和优化配置技 术”以及“长江、黄河等重大江河综合治理及南水北 调等跨流域重大水利工程治理开发的关键技术等”, 强调“大尺度水文循环对全球变化的响应以及全球变 化对区域水资源的影响”研究问题。开展水循环水系 统科学的研究将为国家水安全和水的国家战略研究 提供科学支撑。 4.2. 为国家的农业水资源高效利用提供 新理论和技术途径 我国是一个人口和农业大国,也是贫水国家,特 别是北方广大地区,水资源短缺更加严重,水危机已 成为我国农业和农村经济以至整个国民经济发展的 限制因素。在未来 30 年内,随着人口增加和经济的 高速发展,农业供水量只能保持在 4000 亿m3水平上, 而我国人口将达到 16 亿,每年需要粮食 7亿t和大量 Copyright © 2012 Hanspub 26  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 第1卷 · 第3期 其它农产品。目前,我国用水总量的70%左右用于农 业。我国水资源利用率低与国外有很大差距。由于粗 放经营,农田对自然降水的利用率只有 56%,而这其 中有 26%的水分消耗于田间的无效蒸发。农业灌溉水 的利用效率仅1.0 kg/m3左右,旱地农田水分利用效率 0.60~0.75 kg/m3,全国平均水的利用效率仅为 0.8 kg/m3。通过农田水循环基础与机理研究,发展节水高 效农业,是彻底解决水危机的根本出路。保障国家粮 食安全、水资源安全及生态安全,迫切需要水资源高 效利用技术。 4.3. 为国家的水土保持及河流健康提供对策 与方法措施 我国水土流失严重、水灾害频发、水环境污染十 分严重。目前水土流失面积达 356.92 万km2,亟待治 理的面积近 200 万km2,全国现有水土流失严重县 646 个,其中 82%处于黄河和长江流域。对生态安全和饮 水安全构成严重威胁。据调查,1950 年~1999 年期间 黄河下游河道又淤积泥沙 92 亿t,致使河床普遍抬高 2~4 m。淮河流域是平均人口密度最大、闸坝工程最 多、水旱灾害和水污染问题非常突出的地区。截止 2000 年淮河流域修建闸坝已达 1.1 万座。闸坝建设虽 然在流域防洪、农业灌溉和供水等方面发挥了巨大效 益,但也相应导致了水环境问题。如1994 年7月, 淮河突降暴雨,水库开闸泄洪。由于非汛期累计污染 量大以及调度不合理,发生了震惊中外的“淮河水污 染事件”。沿河各地自来水厂被迫停止供水达 54 天之 久,百万淮河民众饮水告急。研究流域水循环物质迁 移转化与侵蚀搬运沉积过程,提出水土保持及维持水 生态、水环境安全的水循环与水系统调控方法,为国 家的水土流失及河流健康提供对策与措施。 4.4. 为国家应对气候变化与水的可持续利用 和管理提供科学依据 气候变化对水资源安全的影响是国际上普遍关 心的全球性问题,也是我国可持续发展面临的重大战 略问题。我国是世界 13 个贫水国家之一,尤其在人 口稠密的东部季风区,水资源供需矛盾突出,旱涝灾 害频繁。在气候变暖背景下,过去 30 多年中国北方 地区旱情加重,水生态环境恶化,南方地区极端洪涝 灾害增多,严重制约了经济社会的可持续发展。未来 气候变化将极有可能对我国“南涝北旱”的格局和未 来水资源分布产生更为显著的影响,对我国华北和东 北粮食增产工程、南水北调工程、南方江河防洪体系 规划等国家重大工程的预期效果产生不利的影响。研 究水循环与水系统对气候变化的响应机制,提出应对 气候变化的工程、管理和政策水系统调控方法,将为 国家应对气候变化与水的可持续利用和管理提供科 学依据[11]。 我国水资源安全的实质问题,就是要在变化的环 境下保障社会、经济和生态系统的水资源需求与可持 续利用。应对气候变化、减少水危机风险是维系国家 水资源安全的重要目标。国家重大战略需求的目标驱 动,是开展变化环境下我国陆地水循环与水系统科学 研究与创新,在其理论与方法突破的原动力。 当然,变化环境下水系统研究面临复杂性和不确 定性,需要收集和分析更多的资料,理论与实践。需 要通过结合国家新的水管理政策,尤其已经全国实施 严格水资源管理的“三条红线”的管理,应对全球变 化和采取科学的适应性对策与管理。中国从事该领域 水科学研究工作者将面临新的机遇与挑战。 参考文献 (References) [1] SOLOMON, S., QIN, D. Climate Change 2007: The physical science basis, contribution of working group I to the third as- sessment report of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 996. [2] BATES, B. C., KUNDZEWICZ, Z. W., WU, S. and PALU- TIKOF, J. P. Climate change and water. Technical paper of the intergovernmental panel on climate change. Geneva: IPCC Se- cretariat, 2008: 210. [3] VÖRÖSMARTY, C., LETTENMAIER, D., LEVEQUE, C., MEY- BECK, M., PAHL-WOSTL, C., ALCAMO, J., COSGROVE, W. , GRASSL, H., HOFF, H., KABAT, P., LANSIGAN, F., LAW- FORD, R. and NAIMAN, R. Humans transforming the global water system. Eos, Transactions on American Geophysical Un- ion, 2004, 85(48): 509. [4] Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle. Highlights of the research synthesis conducted under the umbrella of IGBP- BAHC and WCRP-GEWX/ISLSCP international projects. Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Cli- mate Change RIVM Report, 2002. [5] CANADELL, P., CARSON, D., CRASWELL, E., GÖBEL, B., INGRAM, J., LARIGAUDERI E, A., STEFFEN, W. and VIRJI, H. Towards a holistic approach to global change research: The Earth System Science Partnership (ESSP). APN Newsl etter, Vol. 10, No. 3, Asia-Pacific Network for Global Change Research, 2004. [6] ENDEJAN, M. The global water system project. WaMRI News- letter No. 8, WHO Collaborating Centre for Health Promoting Water Management and Risk Communication, 2005. [7] GWSP. The global water system project: Science framework and implementation activities. Earth System Science Partnership Copyright © 2012 Hanspub 27  夏 军:变化环境下水循环与水系统科学的研究与展望 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第3期 28 (DIVERSITAS, IGBP, IHDP, WCRP) Report No. 3, 2005, 78 pages. [8] International GEWEX Project Office (IGPO). About GEWEX, 2004. http://www. gewex.org/gewex_overview.html [9] 熊立华, 郭生练. 分布式流域水文模型[M]. 北京: 中国水利 水电出版社, 2004. XIONG Lihua, GUO Shengliang. Distributed basin hydrological models. Beijing: Water Resources & Hydropower Press, 2004. (in Chinese) [10] 夏军. 水文非线性系统理论 与方 法[M]. 武汉: 武汉大学出版 社, 2002: 11. XIA Jun. Theory & approach es of hydrologi cal nonline ar sy st em. Wuhan: Wuhan University Press, 2002: 11. (in Chinese) [11] LIU, C. Z., XIA, J. Detection and attribution of observed change s in the hydrological cycle under global warming. Advances in Climate Change Research, 2011, 2(1): 1-7. |