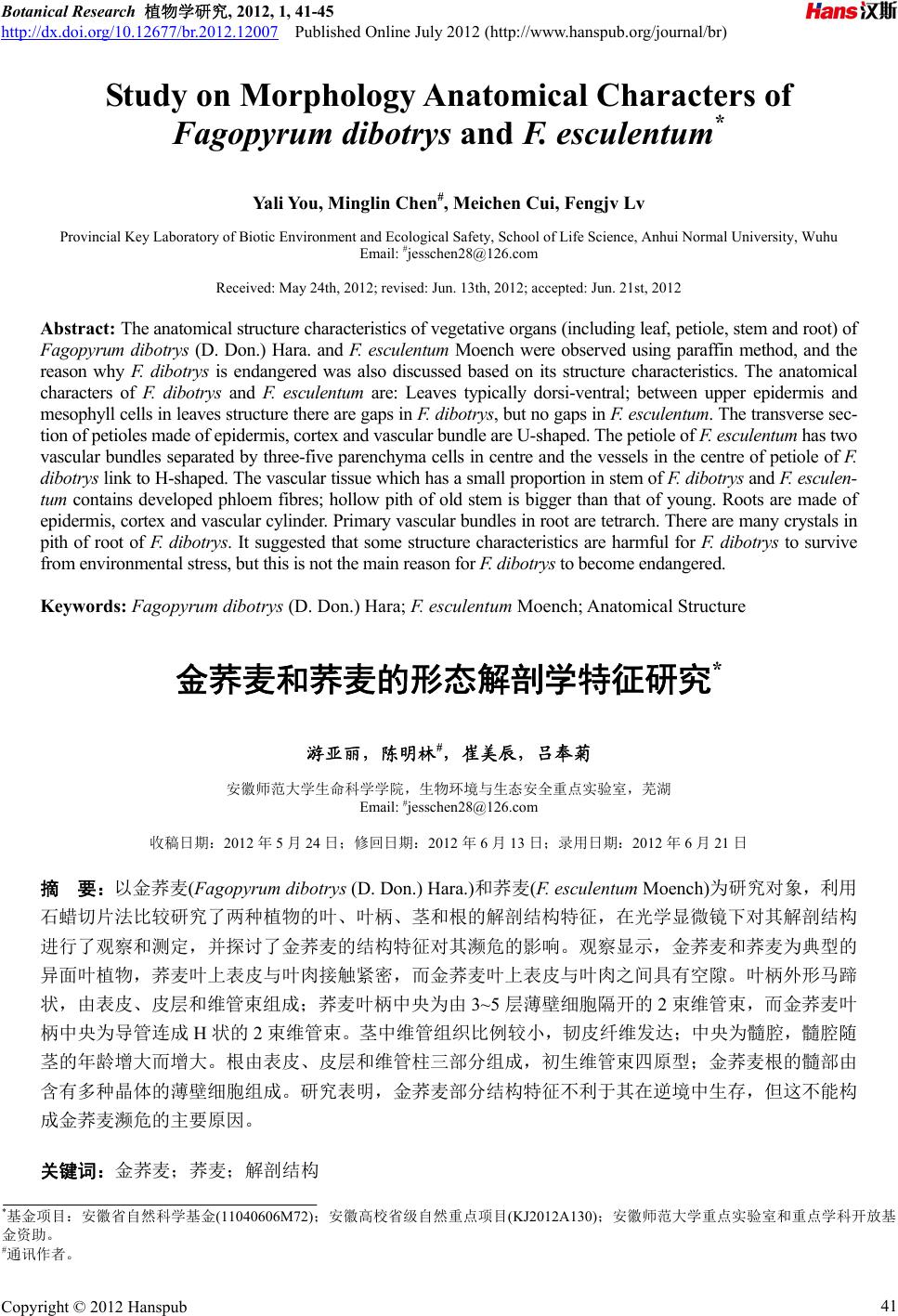

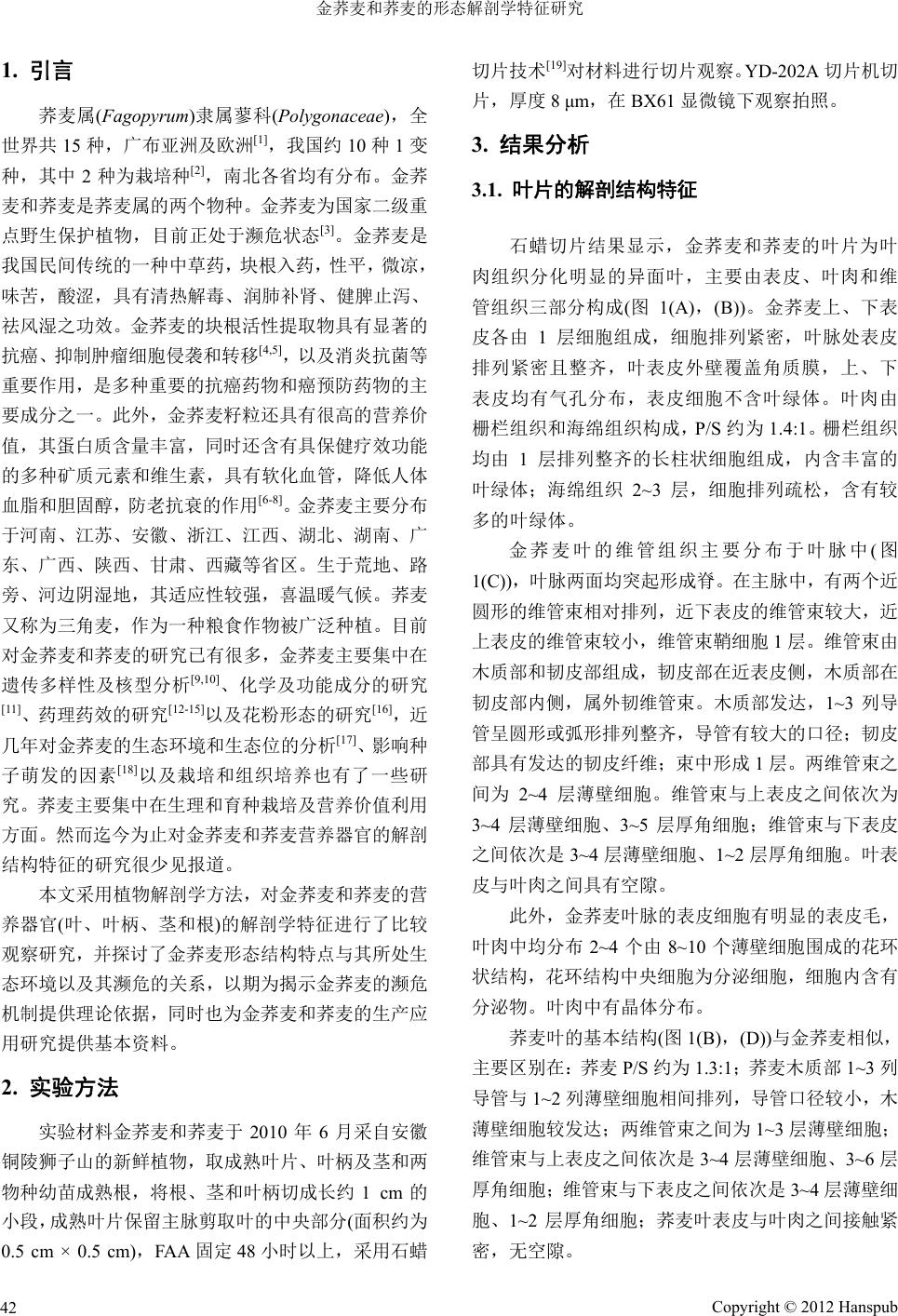

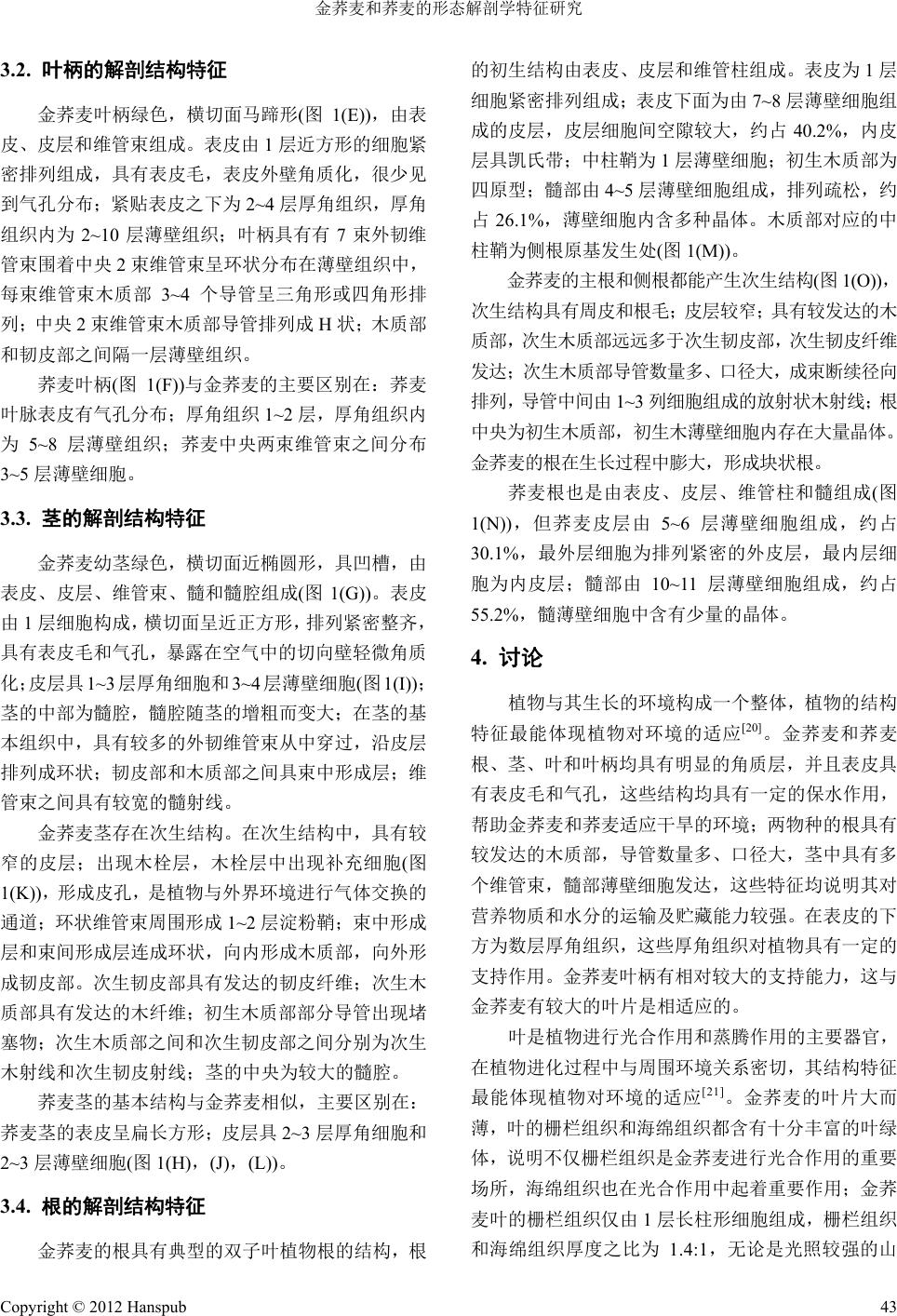

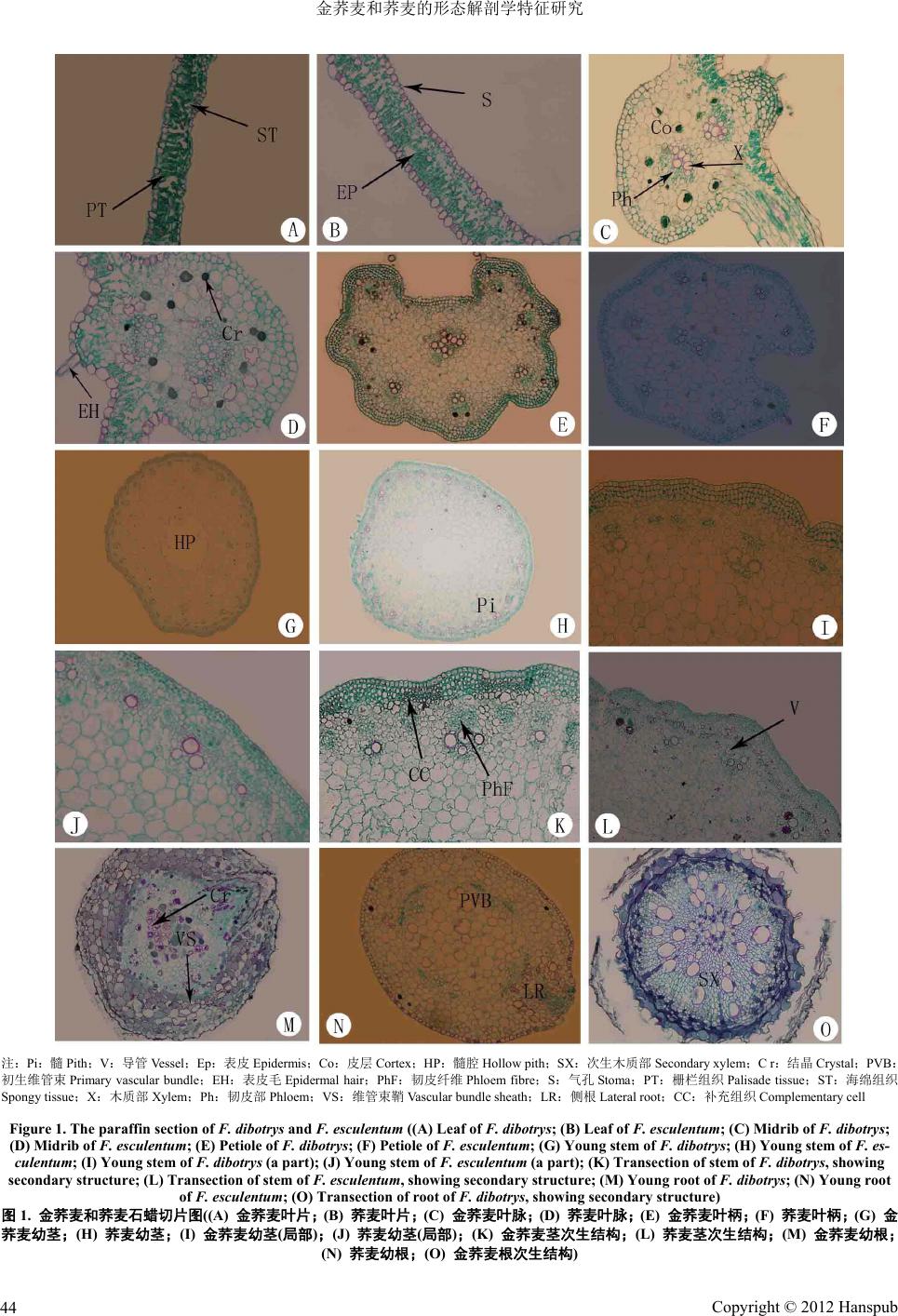

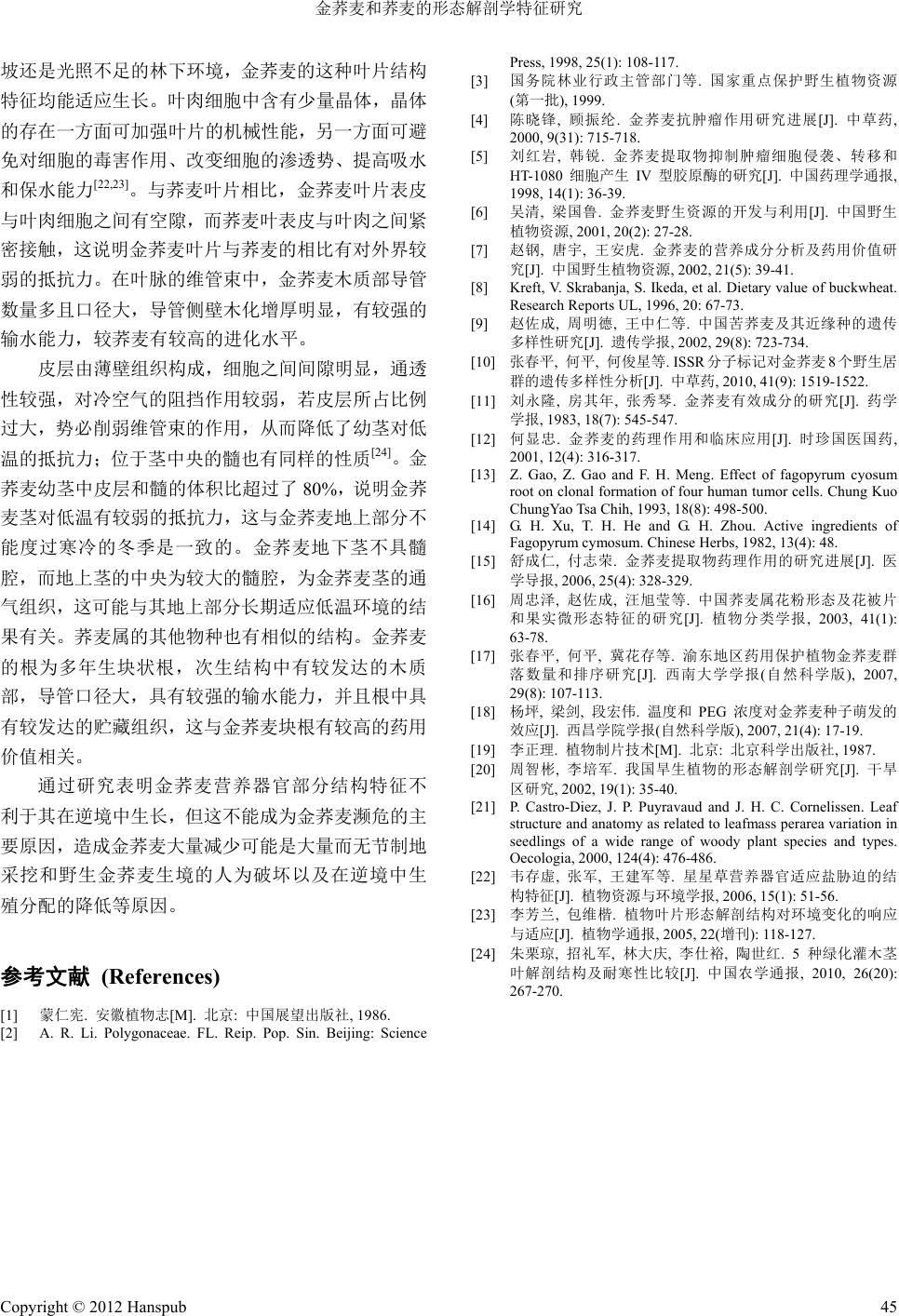

Botanical Research 植物学研究, 2012, 1, 41-45 http://dx.doi.org/10.12677/br.2012.12007 Published Online July 2012 (http://www.hanspub.org/journal/br) Study on Morphology Anatomical Characters of Fagopyrum dibotrys and F. esculentum* Yali You, Minglin Chen#, Meichen Cui, Fengjv Lv Provincial Key Laboratory of Biotic Environment and Ecological Safety, School of Life Science, Anhui Normal University, Wuhu Email: #jesschen28@126.com Received: May 24th, 2012; revised: Jun. 13th, 2012; accepted: Jun. 21st, 2012 Abstract: The anatomical structure characteristics of vegetative organs (including leaf, petiole, stem and root) of Fagopyrum dibotrys (D. Don.) Hara. and F. esculentum Moench were observed using paraffin method, and the reason why F. dibotrys is endangered was also discussed based on its structure characteristics. The anatomical characters of F. dibotrys and F. es cul entu m are: Leaves typically dorsi-ventral; between upper epidermis and mesophyll cells in leaves structure there are gaps in F. dibotrys, but no gaps in F. esculentum. The transverse sec- tion of petioles made of epidermis, cortex and vascular bundle are U-shaped. The petiole of F. esculentum has two vascular bundles separated by three-five parenchyma cells in centre and the vessels in the centre of petiole of F. dibotrys link to H-shaped. The vascular tissue which has a small proportion in stem of F. dibotrys and F. esculen- tum contains developed phloem fibres; hollow pith of old stem is bigger than that of young. Roots are made of epidermis, cortex and vascular cylinder. Primary vascular bundles in root are tetrarch. There are many crystals in pith of root of F. dibotrys. It suggested that some structure characteristics are harmful for F. dibotrys to survive from environmental stress, but this is not the main reason for F. dibotrys to become endangered. Keywords: Fagopyrum dibotrys (D. Don.) Hara; F. esculentum Moench; Anatomical Structure 金荞麦和荞麦的形态解剖学特征研究* 游亚丽,陈明林#,崔美辰,吕奉菊 安徽师范大学生命科学学院,生物环境与生态安全重点实验室,芜湖 Email: #jesschen28@126.com 收稿日期:2012 年5月24 日;修回日期:2012年6月13 日;录用日期:2012 年6月21 日 摘 要:以金荞麦(Fagopyrum dibotrys (D. Don.) Hara.)和荞麦(F. esculentum Moench)为研究对象,利用 石蜡切片法比较研究了两种植物的叶、叶柄、茎和根的解剖结构特征,在光学显微镜下对其解剖结构 进行了观察和测定,并探讨了金荞麦的结构特征对其濒危的影响。观察显示,金荞麦和荞麦为典型的 异面叶植物,荞麦叶上表皮与叶肉接触紧密,而金荞麦叶上表皮与叶肉之间具有空隙。叶柄外形马蹄 状,由表皮、皮层和维管束组成;荞麦叶柄中央为由 3~5 层薄壁细胞隔开的 2束维管束,而金荞麦叶 柄中央为导管连成 H状的2束维管束。茎中维管组织比例较小,韧皮纤维发达;中央为髓腔,髓腔随 茎的年龄增大而增大。根由表皮、皮层和维管柱三部分组成,初生维管束四原型;金荞麦根的髓部由 含有多种晶体的薄壁细胞组成。研究表明,金荞麦部分结构特征不利于其在逆境中生存,但这不能构 成金荞麦濒危的主要原因。 关键词:金荞麦;荞麦;解剖结构 *基金项目:安徽省自然科学基金(11040606M72);安徽高校省级自然重点项目(KJ2012A130);安徽师范大学重点实验室和重点学科开 放基 金资助。 #通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 41  金荞麦和荞麦的形态解剖学特征研究 Copyright © 2012 Hanspub 42 1. 引言 荞麦属(Fagopyrum)隶属蓼科(Polygonaceae),全 世界共 15 种,广布亚洲及欧洲[1],我国约 10 种1变 种,其中 2种为栽培种[2],南北各省均有分布。金荞 麦和荞麦是荞麦属的两个物种。金荞麦为国家二级重 点野生保护植物,目前正处于濒危状态[3]。金荞麦是 我国民间传统的一种中草药,块根入药,性平,微凉, 味苦,酸涩,具有清热解毒、润肺补肾、健脾止泻、 祛风湿之功效。金荞麦的块根活性提取物具有显著的 抗癌、抑制肿瘤细胞侵袭和转移[4,5],以及消炎抗菌等 重要作用,是多种重要的抗癌药物和癌预防药物的主 要成分之一。此外,金荞麦籽粒还具有很高的营养价 值,其蛋白质含量丰富,同时还含有具保健疗效功能 的多种矿质元素和维生素,具有软化血管,降低人体 血脂和胆固醇,防老抗衰的作用[6-8]。金荞麦主要分布 于河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广 东、广西、陕西、甘肃、西藏等省区。生于荒地、路 旁、河边阴湿地,其适应性较强,喜温暖气候。荞麦 又称为三角麦,作为一种粮食作物被广泛种植。目前 对金荞麦和荞麦的研究已有很多,金荞麦主要集中在 遗传多样性及核型分析[9,10]、化学及功能成分的研究 [11]、药理药效的研究[12-15]以及花粉形态的研究[16],近 几年对金荞麦的生态环境和生态位的分析[17]、影响种 子萌发的因素[18]以及栽培和组织培养也有了 一些 研 究。荞麦主要集中在生理和育种栽培及营养价值利用 方面。然而迄今为止对金荞麦和荞麦营养器官的解剖 结构特征的研究很少见报道。 本文采用植物解剖学方法,对金荞麦和荞麦的营 养器官(叶、叶柄、茎 和根)的解剖学特征进行了比较 观察研究,并探讨了金荞麦形态结构特点与其所处生 态环境以及其濒危的关系,以期为揭示金荞麦的濒危 机制提供理论依据,同时也为金荞麦和荞麦的生产应 用研究提供基本资料。 2. 实验方法 实验材料金荞麦和荞麦于 2010 年6月采自安徽 铜陵狮子山的新鲜植物,取成熟叶片、叶柄及茎和两 物种幼苗成熟根,将根、茎和叶柄切成长约 1 cm的 小段,成熟叶片保留主脉剪取叶的中央部分(面积约为 0.5 cm × 0.5 cm),FAA 固定 48小时以上,采用石蜡 切片技术[19]对材料进行切片观察。YD-202A 切片机切 片,厚度8 μm,在 BX61显微镜下观察拍照。 3. 结果分析 3.1. 叶片的解剖结构特征 石蜡切片结果显示,金荞麦和荞麦的叶片为叶 肉组织分化明显的异面叶,主要由表皮、叶肉和维 管组织三部分构成(图1(A),(B))。金荞麦上、下表 皮各由 1层细胞组成,细胞排列紧密,叶脉处表皮 排列紧密且整齐,叶表皮外壁覆盖角质膜,上、下 表皮均有气孔分布,表皮细胞不含叶绿体。叶肉由 栅栏组织和海绵组织构成,P/S约为 1.4:1。栅栏组织 均由 1层排列整齐的长柱状细胞组成,内含丰富的 叶绿体;海绵组织 2~3 层,细胞排列疏松,含有较 多的叶绿体。 金荞麦叶的维管组织主要分布于叶脉中(图 1(C)),叶脉两面均突起形成脊。在主脉中,有两个近 圆形的维管束相对排列,近下表皮的维管束较大,近 上表皮的维管束较小,维管束鞘细胞 1层。维管束由 木质部和韧皮部组成,韧皮部在近表皮侧,木质部在 韧皮部内侧,属外韧维管束。木质部发达,1~3 列导 管呈圆形或弧形排列整齐,导管有较大的口径;韧皮 部具有发达的韧皮纤维;束中形成 1层。两维管束之 间为 2~4 层薄壁细胞。维管束与上表皮之间依次为 3~4 层薄壁细胞、3~5 层厚角细胞;维管束与下表皮 之间依次是3~4层薄壁细胞、1~2 层厚角细胞。叶表 皮与叶肉之间具有空隙。 此外,金荞麦叶脉的表皮细胞有明显的表皮毛, 叶肉中均分布 2~4 个由 8~10 个薄壁细胞围成的花环 状结构,花环结构中央细胞为分泌细胞,细胞内含有 分泌物。叶肉中有晶体分布。 荞麦叶的基本结构(图1(B),(D))与金荞麦相似, 主要区别在:荞麦P/S 约为 1.3:1;荞麦木质部1~3列 导管与 1~2 列薄壁细胞相间排列,导管口径较小,木 薄壁细胞较发达;两维管束之间为1~3 层薄壁细胞; 维管束与上表皮之间依次是3~4 层薄壁细胞、3~6 层 厚角细胞;维管束与下表皮之间依次是 3~4 层薄壁细 胞、1~2 层厚角细胞;荞麦叶表皮与叶肉之间接触紧 密,无空隙。  金荞麦和荞麦的形态解剖学特征研究 3.2. 叶柄的解剖结构特征 金荞麦叶柄绿色,横切面马蹄形(图1(E)),由表 皮、皮层和维管束组成。表皮由 1层近方形的细胞紧 密排列组成,具有表皮毛,表皮外壁角质化,很少见 到气孔分布;紧贴表皮之下为2~4 层厚角组织,厚角 组织内为 2~10层薄壁组织;叶柄具有有 7束外韧维 管束围着中央 2束维管束呈环状分布在薄壁组织中, 每束维管束木质部 3~4 个导管呈三角形或四角形排 列;中央 2束维管束木质部导管排列成 H状;木质部 和韧皮部之间隔一层薄壁组织。 荞麦叶柄(图1(F))与金荞麦的主要区别在:荞麦 叶脉表皮有气孔分布;厚角组织 1~2 层,厚角组织内 为5~8层薄壁组织;荞麦中央两束维管束之间分布 3~5 层薄壁细胞。 3.3. 茎的解剖结构特征 金荞麦幼茎绿色,横切面近椭圆形,具凹槽,由 表皮、皮层、维管束、髓和髓腔组成(图1(G))。表皮 由1层细胞构成,横切面呈近正方形,排列紧密整齐, 具有表皮毛和气孔,暴露在空气中的切向壁轻微角质 化;皮层具 1~3 层厚角细胞和 3~4 层薄壁细胞(图1(I)); 茎的中部为髓腔,髓腔随茎的增粗而变大;在茎的基 本组织中,具有较多的外韧维管束从中穿过,沿皮层 排列成环状;韧皮部和木质部之间具束中形成层;维 管束之间具有较宽的髓射线。 金荞麦茎存在次生结构。在次生结构中,具有较 窄的皮层;出现木栓层,木栓层中出现补充细胞(图 1(K)),形成皮孔,是植物与外界环境进行气体交换的 通道;环状维管束周围形成1~2 层淀粉鞘;束中形成 层和束间形成层连成环状,向内形成木质部,向外形 成韧皮部。次生韧皮部具有发达的韧皮纤维;次生木 质部具有发达的木纤维;初生木质部部分导管出现堵 塞物;次生木质部之间和次生韧皮部之间分别为次生 木射线和次生韧皮射线;茎的中央为较大的髓腔。 荞麦茎的基本结构与金荞麦相似,主要区别在: 荞麦茎的表皮呈扁长方形;皮层具 2~3 层厚角细胞和 2~3 层薄壁细胞(图1(H),(J),(L))。 3.4. 根的解剖结构特征 金荞麦的根具有典型的双子叶植物根的结构,根 的初生结构由表皮、皮层和维管柱组成。表皮为 1层 细胞紧密排列组成;表皮下面为由 7~8 层薄壁细胞组 成的皮层,皮层细胞间空隙较大,约占 40.2%,内皮 层具凯氏带;中柱鞘为 1层薄壁细胞;初生木质部为 四原型;髓部由4~5 层薄壁细胞组成,排列疏松,约 占26.1%,薄壁细胞内含多种晶体。木质部对应的中 柱鞘为侧根原基发生处(图1(M))。 金荞麦的主根和侧根都能产生次生结构(图1(O)), 次生结构具有周皮和根毛;皮层较窄;具有较发达的木 质部,次生木质部远远多于次生韧皮部,次生韧皮纤维 发达;次生木质部导管数量多、口径大,成束断续径向 排列,导管中间由 1~3 列细胞组成的放射状木射线;根 中央为初生木质部,初生木薄壁细胞内存在大量晶体。 金荞麦的根在生长过程中膨大,形成块状根。 荞麦根也是由表皮、皮层、维管柱和髓组成(图 1(N)),但荞麦皮层由 5~6 层薄壁细胞组成,约占 30.1%,最外层细胞为排列紧密的外皮层,最内层细 胞为内皮层;髓部由 10~11层薄壁细胞组成,约占 55.2%,髓薄壁细胞中含有少量的晶体。 4. 讨论 植物与其生长的环境构成一个整体,植物的结构 特征最能体现植物对环境 的适应[20]。金荞麦和荞麦 根、茎、叶和叶柄均具有明显的角质层,并且表皮具 有表皮毛和气孔,这些结构均具有一定的保水作用, 帮助金荞麦和荞麦适应干旱的环境;两物种的根具有 较发达的木质部,导管数量多、口径大,茎中具有多 个维管束,髓部薄壁细胞发达,这些特征均说明其对 营养物质和水分的运输及贮藏能力较强。在表皮的下 方为数层厚角组织,这些厚角组织对植物具有一定的 支持作用。金荞麦叶柄有相对较大的支持能力,这与 金荞麦有较大的叶片是相适应的。 叶是植物进行光合作用和蒸腾作用的主要器官, 在植物进化过程中与周围环境关系密切,其结构特征 最能体现植物对环境的适应[21]。金荞麦的叶片大而 薄,叶的栅栏组织和海绵组织都含有十分丰富的叶绿 体,说明不仅栅栏组织是金荞麦进行光合作用的重要 场所,海绵组织也在光合作用中起着重要作用;金荞 麦叶的栅栏组织仅由 1层长柱形细胞组成,栅栏组织 和海绵组织厚度之比为 1.4:1,无论是光照较强的山 Copyright © 2012 Hanspub 43  金荞麦和荞麦的形态解剖学特征研究 Copyright © 2012 Hanspub 44 注:Pi:髓 Pith;V:导管 Ve ss el ;Ep:表皮 Epidermis;Co:皮层 Cor tex;HP:髓腔 Hollow pith;SX:次生木质部Secondary xylem;C r:结晶 Crystal;PVB: 初生维管束 Primary vascular bundle;EH:表皮毛 Epidermal hair;PhF:韧皮纤维 Phloem fibre;S:气孔 St oma;PT:栅栏组织 Palisade tissue;ST:海绵组织 Spongy tissue;X:木质部 Xylem;Ph:韧皮部 Phloem;VS:维管束鞘 Vascular bundle sheath;LR:侧根 Lateral root;CC:补充组织 Complementary cell Figure 1. The paraffin section of F. dibotrys and F. esculentum ((A) Leaf of F. dibotrys; (B) Leaf of F. esculentum; (C) Midrib of F. dibotrys; (D) Midrib of F. esculentum; (E) Petiole of F. dibotrys; (F) Petiole of F. esculentum; (G) Young stem of F. dibotrys; (H) Young stem of F. es - culentum; (I) Young stem of F. dibotrys (a part); (J) Young stem of F. esculentum (a part); (K) Transection of stem of F. dibotrys, showing secondary structure; (L) Transe ction of stem of F. esculentum, showing secondary structure; (M) Young root of F. dibotrys; (N) Young root of F. esculentum; (O) T ransection of root of F. dibotrys, showing secondary structure) 图1. 金荞麦和荞麦石蜡切片图((A) 金荞麦叶片;(B) 荞麦叶片;(C) 金荞麦叶脉;(D) 荞麦叶脉;(E) 金荞麦叶柄;(F) 荞麦叶柄;(G) 金 荞麦幼茎;(H) 荞麦幼茎;(I) 金荞麦幼茎(局部);(J) 荞麦幼茎(局部);(K) 金荞麦茎次生结构;(L) 荞麦茎次生结构;(M) 金荞麦幼根; (N) 荞麦幼根;(O) 金荞麦根次生结构)  金荞麦和荞麦的形态解剖学特征研究 坡还是光照不足的林下环境,金荞麦的这种叶片结构 特征均能适应生长。叶肉细胞中含有少量晶体,晶体 的存在一方面可加强叶片的机械性能,另一方面可避 免对细胞的毒害作用、改变细胞的渗透势、提高吸水 和保水能力[22,23]。与荞麦叶片相比,金荞麦叶片表皮 与叶肉细胞之间有空隙,而荞麦叶表皮与叶肉之间紧 密接触,这说明金荞麦叶片与荞麦的相比有对外界较 弱的抵抗力。在叶脉的维管束中,金荞麦木质部导管 数量多且口径大,导管侧壁木化增厚明显,有较强的 输水能力,较荞麦有较高的进化水平。 皮层由薄壁组织构成,细胞之间间隙明显,通透 性较强,对冷空气的阻挡作用较弱,若皮层所占比例 过大,势必削弱维管束的作用,从而降低了幼茎对低 温的抵抗力;位于茎中央的髓也有同样的性质[24]。金 荞麦幼茎中皮层和髓的体积比超过了 80%,说明 金荞 麦茎对低温有较弱的抵抗力,这与金荞麦地上部分不 能度过寒冷的冬季是一致的。金荞麦地下茎不具髓 腔,而地上茎的中央为较大的髓腔,为金荞麦茎的通 气组织,这可能与其地上部分长期适应低温环境的结 果有关。荞麦属的其他物种也有相似的结构。金荞麦 的根为多年生块状根,次生结构中有较发达的木质 部,导管口径大,具有较强的输水能力,并且根中具 有较发达的贮藏组织,这与金荞麦块根有较高的药用 价值相关。 通过研究表明金荞麦营养器官部分结构特征不 利于其在逆境中生长,但这不能成为金荞麦濒危的主 要原因,造成金荞麦大量减少可能是大量而无节制地 采挖和野生金荞麦生境的人为破坏以及在逆境中生 殖分配的降低等原因。 参考文献 (References) [1] 蒙仁宪. 安徽植物志[M]. 北京: 中国展望出版社, 1986. [2] A. R. Li. Polygonaceae. FL. Reip. Pop. Sin. Beijing: Science Press, 1998, 25(1): 108-117. [3] 国务院林业行政主管部门等. 国家重点保护野生植物资源 (第一批), 1999. [4] 陈晓锋, 顾振纶. 金荞麦抗肿瘤作用研究进展[J]. 中草药, 2000, 9(31): 715-718. [5] 刘红岩, 韩锐. 金荞麦提取物抑制肿瘤细胞侵袭、转移和 HT-1080 细胞产生IV 型胶原酶的研究[J]. 中国药理学通报, 1998, 14(1): 36-39. [6] 吴清, 梁国鲁. 金荞麦野生资源的开发与利用[J]. 中国野生 植物资源, 2001, 20(2): 27-28. [7] 赵钢, 唐宇, 王安虎. 金荞麦的营养成分分析及药用价值研 究[J]. 中国野生植物资源, 2002, 21(5): 39-41. [8] Kreft, V. Skrabanja, S. Ikeda, et al. Dietary value of buckwheat. Research Reports UL, 1996, 20: 67-73. [9] 赵佐成, 周明德, 王中仁等. 中国苦荞麦及其近缘种的遗传 多样性研究[J]. 遗传学报, 2002, 29(8): 723-734. [10] 张春平, 何平, 何俊星等. ISSR分子标记对金荞麦 8个野生居 群的遗传多样性分析[J]. 中草药, 2010, 41(9): 1519-1522. [11] 刘永隆, 房其年, 张秀琴. 金荞麦有效成分的研究[J]. 药学 学报, 1983, 18(7): 545-547. [12] 何显忠. 金荞麦的药理作用和临床应用[J]. 时珍国医国药, 2001, 12(4): 316-317. [13] Z. Gao, Z. Gao and F. H. Meng. Effect of fagopyrum cyosum root on clonal formation of four human tumor cells. Chung Kuo ChungYao Tsa Chih, 1993, 18(8): 498-500. [14] G. H. Xu, T. H. He and G. H. Zhou. Active ingredients of Fagopyrum cymosum. Chinese Herbs, 1982, 13(4): 48. [15] 舒成仁, 付志荣. 金荞麦提取物药理作用的研究进展[J]. 医 学导报, 2006, 25(4): 328-329. [16] 周忠泽, 赵佐成, 汪旭莹等. 中国荞麦属花粉形态及花被片 和果实微形态特征的研究[J]. 植物分类学报, 2003, 41(1): 63-78. [17] 张春平, 何平, 冀花存等. 渝东地区药用保护植物金荞麦群 落数量和排序研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2007, 29(8): 107-113. [18] 杨坪, 梁剑, 段宏伟. 温度和 PEG 浓度对金荞麦种子萌发的 效应[J]. 西昌学院学报(自然科学版), 2007, 21(4): 17-19. [19] 李正理. 植物制片技术[M]. 北京: 北京科学出版社, 1987. [20] 周智彬, 李培军. 我国旱生植物的形态解剖学研究[J]. 干旱 区研究, 2002, 19(1): 35-40. [21] P. Castro-Diez, J. P. Puyravaud and J. H. C. Cornelissen. Leaf structure and anatomy as related to leafmass perarea variation in seedlings of a wide range of woody plant species and types. Oecologia, 2000, 124(4): 476-486. [22] 韦存虚, 张军, 王建军等. 星星草营养器官适应盐胁迫的结 构特征[J]. 植物资源与环境学报, 2006, 15(1): 51-56. [23] 李芳兰, 包维楷. 植物叶片形态解剖结构对环境变化的响应 与适应[J]. 植物学通报, 2005, 22(增刊): 118-127. [24] 朱栗琼, 招礼军, 林大庆, 李仕裕, 陶世红. 5 种绿化灌木茎 叶解剖结构及耐寒性比较[J]. 中国农学通报, 2010, 26(20): 267-270. Copyright © 2012 Hanspub 45 |