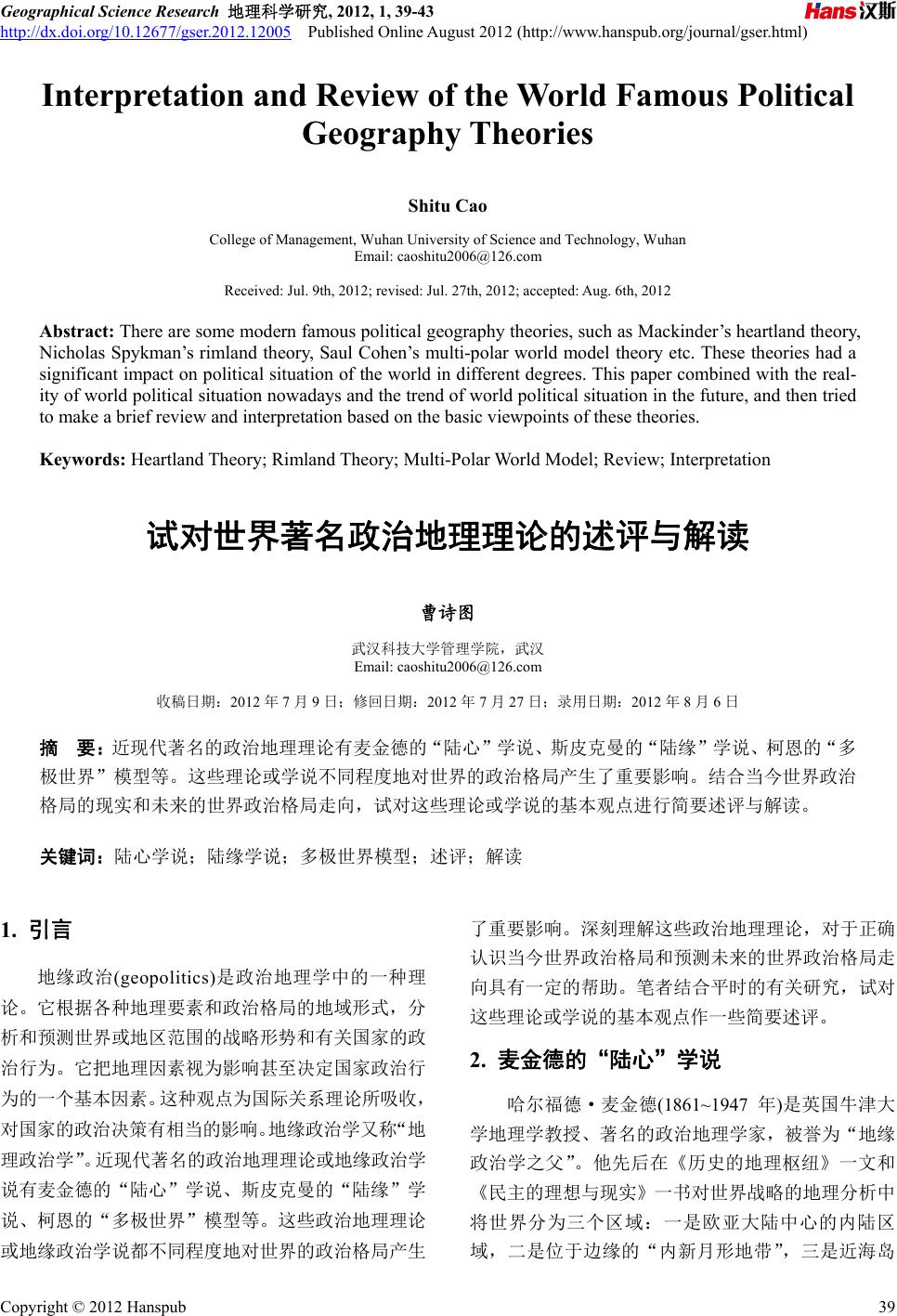

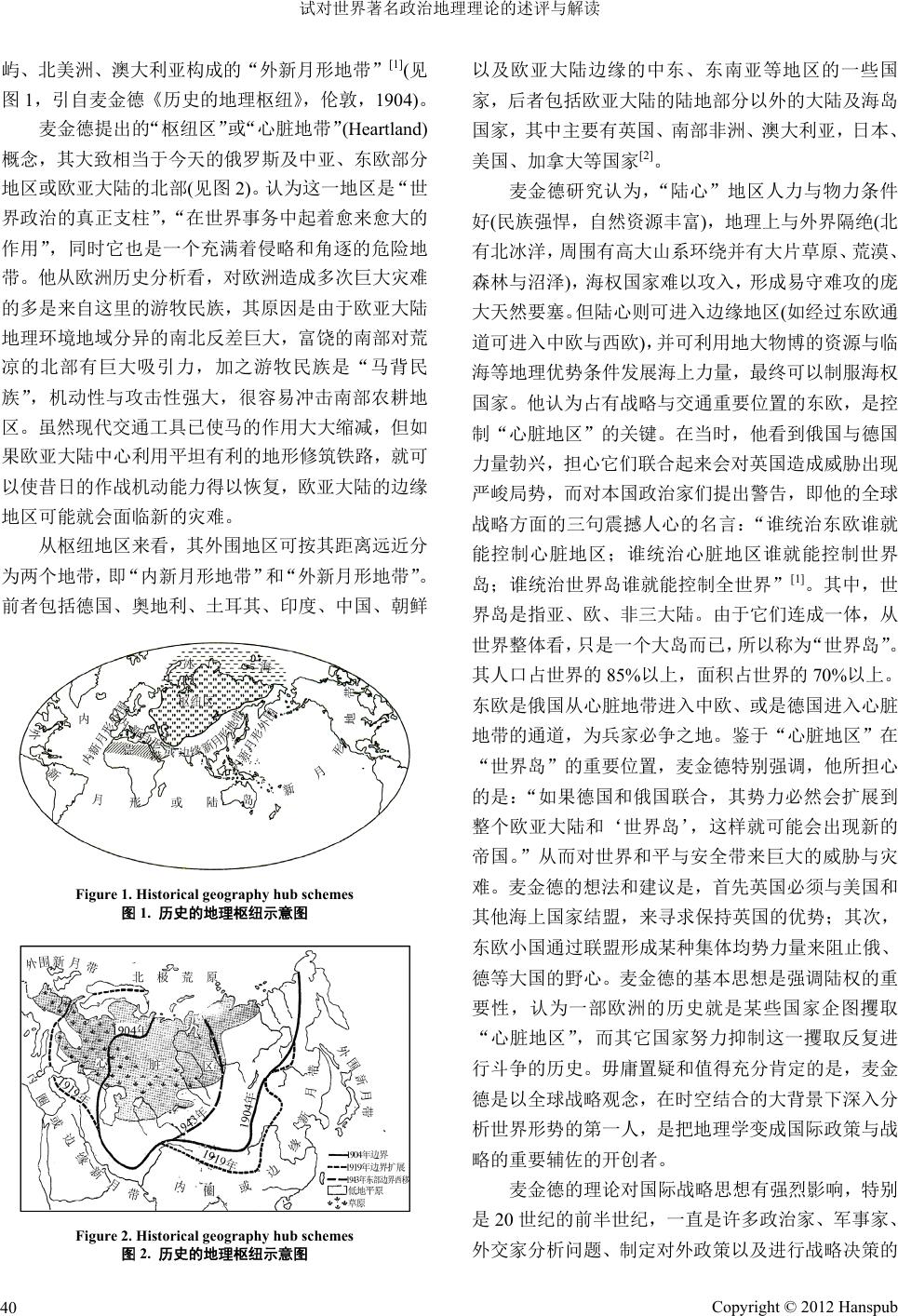

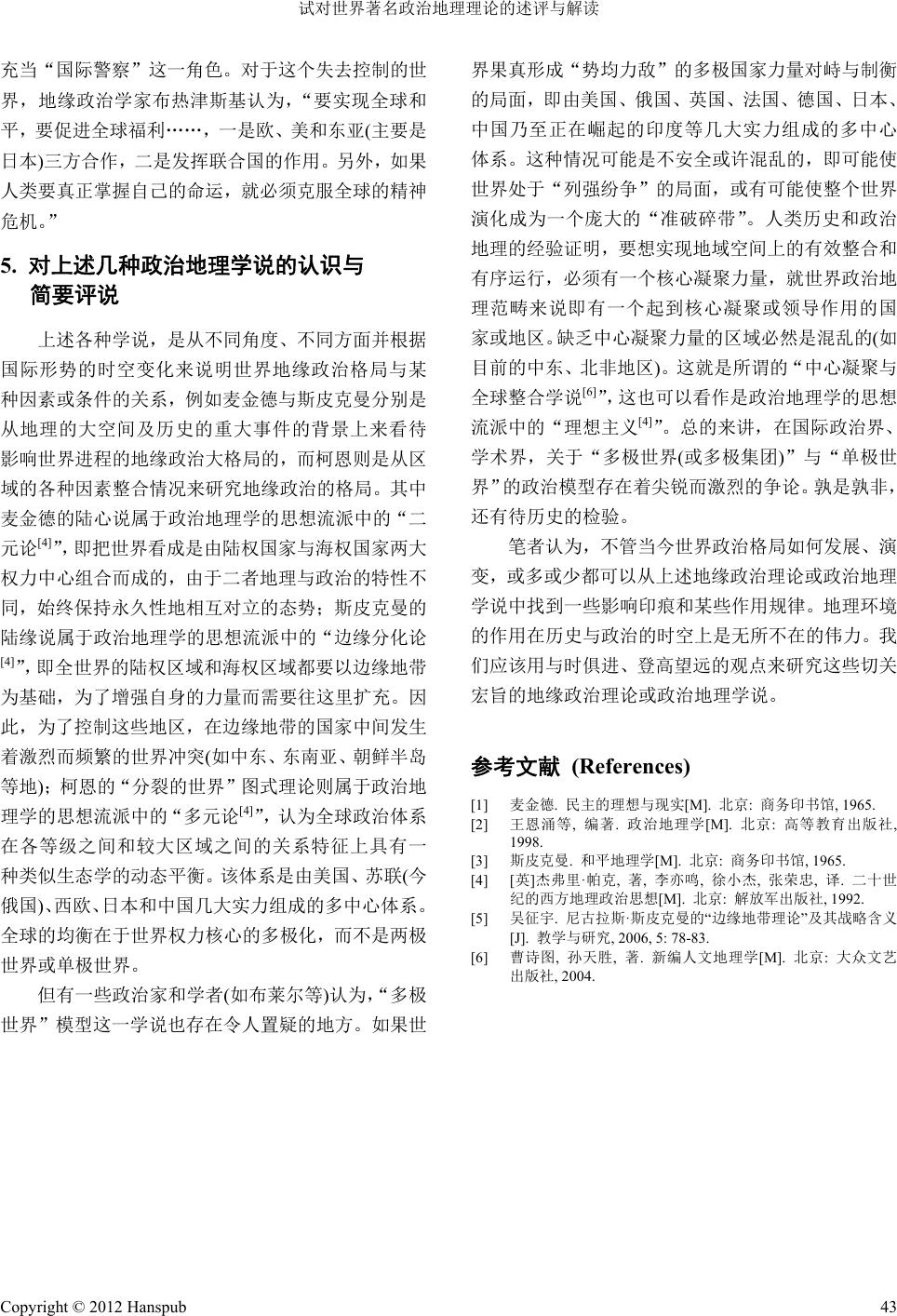

Geographical Science Research 地理科学研究, 2012, 1, 39-43 http://dx.doi.org/10.12677/gser.2012.12005 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/gser.html) Interpretation and Review of the World Famous Political Geography Theories Shitu Cao College of Management, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Email: caoshitu2006@126.com Received: Jul. 9th, 2012; revised: Jul. 27th, 2012; accepted: Aug. 6th, 2012 Abstract: There are some modern famous political geograp hy theories, such as Mackin der’s heartland theory, Nicholas Spykman’s rimland theory, Saul Cohen’s multi-polar world model theory etc. These theories had a significant impact on political situatio n of the world in different degrees. This paper combined with the real- ity of world political situation nowad ays and the trend of world political situatio n in the future, and then tried to make a brief review and interpretation based on the basic viewpoints of these th eories. Keywords: Heartland Theory; Rimland Theory; Multi-Polar World Model; Review; Interpretation 试对世界著名政治地理理论的述评与解读 曹诗图 武汉科技大学管理学院,武汉 Email: caoshitu2006@126.com 收稿日期:2012 年7月9日;修回日期:2012 年7月27 日;录用日期:2012 年8月6日 摘 要:近现代著名的政治地理理论有麦金德的“陆心”学说、斯皮克曼的“陆缘”学说、柯恩的“多 极世界”模型等。这些理论或学说不同程度地对世界的政治格局产生了重要影响。结合当今世界政治 格局的现实和未来的世界政治格局走向,试对这些理论或学说的基本观点进行简要述评与解读。 关键词:陆心学说;陆缘学说;多极世界模型;述评;解读 1. 引言 地缘政治(geopolitics)是政治地理学中的一种理 论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分 析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政 治行为。它把地理因素视为影响甚至决定国家政治行 为的一个基本因素。这种观点为国际关系理论所吸收, 对国家的政治决策有相当的影响。地缘政治学又称“地 理政治学”。近现代著名的政治地理理论或地缘政治学 说有麦金德的“陆心”学说、斯皮克曼的“陆缘”学 说、柯恩的“多极世界”模型等。这些政治地理理论 或地缘政治学说都不同程度地对世界的政治格局产生 了重要影响。深刻理解这些政治地理理论,对于正确 认识当今世界政治格局和预测未来的世界政治格局走 向具有一定的帮助。笔者结合平时的有关研究,试对 这些理论或学说的基本观点作一些简要述评。 2. 麦金德的“陆心”学说 哈尔福德·麦金德(1861~1947 年)是英国牛津大 学地理学教授、著名的政治地理学家,被誉为“地缘 政治学之父”。他先后在《历史的地理枢纽》一文和 《民主的理想与现实》一书对世界战略的地理分析中 将世界分为三个区域:一是欧亚大陆中心的内陆区 域,二是位于边缘的“内新月形地带”,三是近海岛 Copyright © 2012 Hanspub 39  试对世界著名政治地理理论的述评与解读 屿、北美洲、澳大利亚构成的“外新月形地带”[1](见 图1,引自麦金德《历史的地理枢纽》,伦敦,1904)。 麦金德提出的“枢纽区”或“心脏地带”(Heartland) 概念,其大致相当于今天的俄罗斯及中亚、东欧部分 地区或欧亚大陆的北部(见图2)。认为这一地区是“世 界政治的真正支柱”,“在世界事务中起着愈来愈大的 作用”,同时它也是一个充满着侵略和角逐的危险地 带。他从欧洲历史分析看,对欧洲造成多次巨大灾难 的多是来自这里的游牧民族,其原因是由于欧亚大陆 地理环境地域分异的南北反差巨大,富饶的南部对荒 凉的北部有巨大吸引力,加之游牧民族是“马背民 族”,机动性与攻击性强大,很容易冲击南部农耕地 区。虽然现代交通工具已使马的作用大大缩减,但如 果欧亚大陆中心利用平坦有利的地形修筑铁路,就可 以使昔日的作战机动能力得以恢复,欧亚大陆的边缘 地区可能就会面临新的灾难。 从枢纽地区来看,其外围地区可按其距离远近分 为两个地带,即“内新月形地带”和“外新月形地带”。 前者包括德国、奥地利、土耳其、印度、中国、朝鲜 Figure 1. Historical geography hub schemes 图1. 历史的地理枢纽示意图 Figure 2. Historical geography hub schemes 图2. 历史的地理枢纽示意图 以及欧亚大陆边缘的中东、东南亚等地区的一些国 家,后者包括欧亚大陆的陆地部分以外的大陆及海岛 国家,其中主要有英国、南部非洲、澳大利亚,日本、 美国、加拿大等国家[2]。 麦金德研究认为,“陆心”地区人力与物力条件 好(民族强悍,自然资源丰富),地理上与外界隔绝(北 有北冰洋,周围有高大山系环绕并有大片草原、荒漠、 森林与沼泽),海权国家难以攻入,形成易守难攻的庞 大天然要塞。但陆心则可进入边缘地区(如经过东欧通 道可进入中欧与西欧),并可利用地大物博的资源与临 海等地理优势条件发展海上力量,最终可以制服海权 国家。他认为占有战略与交通重要位置的东欧,是控 制“心脏地区”的关键。在当时,他看到俄国与德国 力量勃兴,担心它们联合起来会对英国造成威胁出现 严峻局势,而对本国政治家们提出警告,即他的全球 战略方面的三句震撼人心的名言:“谁统治东欧谁就 能控制心脏地区;谁统治心脏地区谁就能控制世界 岛;谁统治世界岛谁就能控制全世界”[1]。其中,世 界岛是指亚、欧、非三大陆。由于它们连成一体,从 世界整体看,只是一个大岛而已,所以称为“世界岛”。 其人口占世界的85%以上,面积占世界的70%以上。 东欧是俄国从心脏地带进入中欧、或是德国进入心脏 地带的通道,为兵家必争之地。鉴于“心脏地区”在 “世界岛”的重要位置,麦金德特别强调,他所担心 的是:“如果德国和俄国联合,其势力必然会扩展到 整个欧亚大陆和‘世界岛’,这样就可能会出现新的 帝国。”从而对世界和平与安全带来巨大的威胁与灾 难。麦金德的想法和建议是,首先英国必须与美国和 其他海上国家结盟,来寻求保持英国的优势;其次, 东欧小国通过联盟形成某种集体均势力量来阻止俄、 德等大国的野心。麦金德的基本思想是强调陆权的重 要性,认为一部欧洲的历史就是某些国家企图攫取 “心脏地区”,而其它国家努力抑制这一攫取反复进 行斗争的历史。毋庸置疑和值得充分肯定的是,麦金 德是以全球战略观念,在时空结合的大背景下深入分 析世界形势的第一人,是把地理学变成国际政策与战 略的重要辅佐的开创者。 麦金德的理论对国际战略思想有强烈影响,特别 是20 世纪的前半世纪,一直是许多政治家、军事家、 外交家分析问题、制定对外政策以及进行战略决策的 Copyright © 2012 Hanspub 40  试对世界著名政治地理理论的述评与解读 重要依据之一。例如,德国在第二次世界大战中采用 “闪电战术”,席卷西欧,迅猛异常,但占领法国后, 突然放弃英国不攻,而回兵东进对苏联进行猛烈攻 击,其意图是控制欧亚腹地这块心脏地区;日本在第 二次世界大战中长期将精锐部队关东军等集中布置 在我国东北与内蒙古,面向蒙古和西伯利亚,伺机联 手德国,进取这块心脏地区,引起了美、英等西方国 家的极大恐惧,数十年来,美国一直对这块地区虎视 眈眈、高度提防,在全球战略上,从西欧开始经中东、 南亚到东南亚及东亚的岛弧建立一个由好几个军事 条约组成的包围圈,对“陆心”实行“遏制”政策, 以围堵共产主义势力的扩张,并采用政治、经济、文 化攻势和和平演变的策略,最终达到了瓦解“陆心” 地区的战略目的(如东欧剧变与苏联解体)。乔治·凯 南的“遏制”战略、杜鲁门主义、马歇尔计划、北大 西洋公约以及尼克松与基辛格的接近中国对抗苏联 的外交政策中,无不渗透着“陆心说”地缘政治理论。 又如,《美国国家安全报告》中曾指出:“……如果一 个敌对的国家或国家集团统治了欧亚大陆——这个地 区通常成为世界的腹地,那么美国最基本的国家安全 利益就将处于危险之中。我们曾经打过两次世界大 战,就是为了防止这类事件。而且,1945 年以来,我 们一直谋求防止苏联利用其地理战略方面的优势来 控制它在西欧、亚洲和中东的邻国。这样就能从根本 上改变了我们不利的世界力量的对比。”由此可见, “陆心说”理论的深刻影响。因此,美国前全国图书 馆协会主席罗伯特·唐斯曾将麦金德的《历史的地理 枢纽》列为“影响世界历史”的16 本著作之一。可 见其理论的重要影响。始于 1997 年7月的亚洲金融 风暴席卷全球,受其冲击最大的地区是由日本至印度 尼西亚的新月形地带,其地理范围相当于麦金德陆心 学说中的“内新月形外围”,这一地带产生强烈的“多 米诺骨牌效应”,原因亦与此地缘政治、经济因素有 关。至于当今世界冲突中的伊拉克、科索沃、阿富汗、 利比亚、叙利亚、朝鲜等问题,美、日、欧联手防范 中、俄以及苏联解体后美国将对原苏联的压力转移到 中国身上等,都可以看到上述学说的影响印痕。 3. 斯皮克曼的“陆缘”学说 斯皮克曼(1893~1943年)是美国那鲁大学的著名 教授,专门研究国际关系,是世界著名的地缘政治学 家,作为一名战略思想家,斯皮克曼对现代战略思想 的首要贡献就在于他提出的“陆缘”学说或“边缘地 带”(Rimland)理论。这一理论同英国著名地理学家麦 金德提出的“心脏地带理论”一起,代表了 20 世纪 西方地理战略思想的最高成就(见图 3)。斯皮克曼对麦 金德的陆心学说持不同意见,认为影响世界的战略要 地不在“陆心”而在“陆缘”(即麦金德所指的内新月 形地带)。斯皮克曼认为世界上最具权力潜质的场所是 欧亚大陆的边缘地区,这不仅因为世界上的人口和资 源主要集中在这里,且由于“东半球的权力冲突向来 同心脏地带和边缘地区的关系有关,与边缘地区内的 权力分布有关,与海上势力对大陆沿岸的压迫有关, 同时也与西半球参与这种压迫有关”。他认为,从地 缘条件来看,陆心地区的自然条件干旱寒冷,人口密 度低,经济发展相对落后。其重要性不如陆缘地区, 而历史上的游牧民族的巨大冲击影响是短暂的,且在 文化上最终被农业文化所同化,陆心的地理位置被周 围山地、高原、丛林、荒漠、沼泽所包围,只有少数 几个便于进入陆缘地区的通道。如果这些通道被陆缘 地区的国家所控制,反而使陆心地区无法发挥作用。 根据陆缘地区与陆心地区的对比分析,斯皮克曼认为 陆缘地区的重要性要超过陆心地区。他主张世界力量 在中纬度地区,主要有北美洲的沿大西洋海岸地区、 欧洲沿海地区和欧亚远东沿海地区三个力量中心,指 出欧亚大陆的边缘地区是世界战略要害地区,并认 为,对于一个国家来说重要的是要拥有对自己有利的 宽阔的边缘地带。于是,他在《和平地理学》中提出 两句警言:“谁控制陆缘地区,谁就能支配欧亚大陆; 谁支配欧亚大陆,谁就能掌握世界的命运”[3]。 Figure 3. The world of edge strategic area 图3. 世界的边缘战略区 Copyright © 2012 Hanspub 41  试对世界著名政治地理理论的述评与解读 斯皮克曼的 上反映了第二 次世界大 ·斯皮克曼的“边缘地带理 论” 4. 柯恩的“多极世界”模型 索尔·柯恩(1926~)是美国著名的地缘政治学家, 曾任美国地理协会主席。他根据世界形势的变化在 ”(Shatter Zone 一个预测 世界 陆缘学说,在一定程度 战及战后的国际形势。在二战中,德国、日 本首先是占据陆缘地区,然后设法控制陆心地区,最 终与美、英等海权国家摊牌。战后的世界则是由占有 陆心地区的苏联与居外新月形地带的美国分别依靠 陆上和海上力量争夺内新月的陆缘地带,中东、东南 亚、朝鲜半岛、巴尔干半岛一直成为兵家必争之地, 局势动荡不安。斯皮克曼的理论正是反映这一世界形 势与历史趋势[2]。这一理论曾被西方势力作为反对和 遏制共产主义阵营势力的理论基础之一,并对美国的 国家安全战略和对外政策产生过重大影响。如当朝鲜 内战在 1950 年打响时,美国认为必须制止“多米诺 骨牌”效应,不能让一个又一个亚洲国家投入苏联的 阵营之中,于是迫不及待地介入了朝鲜战争。 1950~1953 年爆发的朝鲜战争在政治地理上可以看作 是一场典型的陆权与海权之间的斗争[4]。十几年后, 美国出兵越南,也是要保住在亚洲的阵脚。而原苏联 和中国在军事上支持北朝鲜、北越,目前俄、中两国 在某种角度上支持朝鲜和叙利亚政府(如2012 年7月 6日在巴黎召开的第三次“叙利亚之友”大会有 100 个国家及地区组织出席,中、俄坚持抵制)等,也有上 述某些政治地理背景。 吴征宇在《尼古拉斯 及其战略含义》一文中认为,斯皮克曼的边缘地 带理论的重要性,不仅在于它对东亚地理政治格局的 论断可以使我们更好地理解美日同盟的战略涵义,且 在于它能使我们认识中国作为边缘地带强国的崛起 可能面对的地理政治挑战。由于中国复兴离不开主要 取道海洋的外向发展,因此处理好同海洋国家的关系 有利于根本避免传统边缘地带强国在崛起时触发的 来自陆海两面的包围[5]。由此可见,斯皮克曼的边缘 地带理论对现阶段的中国政治战略的制定也具有一 定的研究价值和启示意义。 《分裂世界的地理与政治》等论文中提出这个理论, 并进行过多次修改、完善。因为冷战结束后世界形势 发生了巨大变化,在陆心以苏联组成的社会主义阵营 集团首先由于中国与苏联的分歧而产生分离,其次苏 联解体、东欧剧变产生的离心倾向,大大削弱了陆心 地区的控制和影响力,而美国所组成的包围圈在中 东、南亚及东南亚已经断裂、消失,只剩下东西两端。 且西欧与日本的发展多考虑自身的利益。这种形势变 化遂出现柯恩提出的“多极”的地缘政治模型,他在 《分裂世界中的地理与政治》一文中认为世界并不像 陆心理论与陆缘理论那样存在战略空间的统一性(即 不是所谓的两极世界),而实际存在的却是分裂的世 界[2];强调美国、苏联(现俄国)、西欧(德、法、英等 国)、日本、中国的多极性,这些国家和地区是世界上 重要的地缘政治区。目前这五大势力中心的主要特点 是,美国是唯一的经济上与军事上的强国,俄国与中 国虽拥有强大的军事实力但经济上相对较弱,日本和 欧共体则相反,拥有强大的经济实力却没有相应的军 事实力。中国在第三世界或发展中国家影响较大。上 述五大势力中心相互影响、彼消此长,组合关系不断 变化,维持着类似生态学上的动态平衡。 柯恩在“多极”学说中还提出了“破碎带 )的概念。它是指位于两个或更多的强盛和稳定区 域之间的国际上的不稳定地带。一些政治地理学家认 为这种地区是危险的源地,而另一些政治地理学者将 这类地区的存在视为推动世界局面的必要变革的基 础[4]。这一地带主要是指东南亚、中东及撒哈拉以南 的非洲地区,这些地区由于自然条件的分割性,加上 历史与经济的发展缺乏统一的地理核心,同时殖民地 时期遭列强的瓜分,内部的政治、经济、文化等方面 存在较大差异和矛盾,难以实现较大地理范围的统 一。外部由于美、苏等外来势力的争夺与插足,不同 集团与国家之间的矛盾与冲突不断发生,局势不稳是 破碎带的基本特征。当今的中东、北非的政治乱局(如 当今世界冲突中的伊拉克、阿富汗、利比亚、叙利亚 等问题)完全证明了柯恩的有关理论观点。 柯恩理论的目的在于试图为人们提供 地缘态势的理论框架。冷战结束后,两极对峙消 失,世界进入大动荡、大分化、大改组的阶段,有鉴 于此,美国的一些政治地理学家认为,对于“大失控 与大混乱”的世界格局,当务之急是确立比较正常的 新的世界秩序,以此来结束或改善眼前残留的混乱局 面。具有强大实力的美国极力想担当这一“重任”, Copyright © 2012 Hanspub 42  试对世界著名政治地理理论的述评与解读 Copyright © 2012 Hanspub 43 ,是从不同角度、不同方面并根据 国际 和学者(如布莱尔等)认为,“多极 世界 今世界政治格局如何发展、演 变, 参考文献 (References) . 北京: 商务印书馆, 1965. , 二十世 充当“国际警察”这一角色。对于这个失去控制的世 界,地缘政治学家布热津斯基认为,“要实现全球和 平,要促进全球福利……,一是欧、美和东亚(主要是 日本)三方合作,二是发挥联合国的作用。另外,如果 人类要真正掌握自己的命运,就必须克服全球的精神 危机。” 5. 对上述几种政治地理学说的认识与 简要评说 上述各种学说 形势的时空变化来说明世界地缘政治格局与某 种因素或条件的关系,例如麦金德与斯皮克曼分别是 从地理的大空间及历史的重大事件的背景上来看待 影响世界进程的地缘政治大格局的,而柯恩则是从区 域的各种因素整合情况来研究地缘政治的格局。其中 麦金德的陆心说属于政治地理学的思想流派中的“二 元论[4]”,即把世界看成是由陆权国家与海权国家两大 权力中心组合而成的,由于二者地理与政治的特性不 同,始终保持永久性地相互对立的态势;斯皮克曼的 陆缘说属于政治地理学的思想流派中的“边缘分化论 [4]”,即全世界的陆权区域和海权区域都要以边缘地带 为基础,为了增强自身的力量而需要往这里扩充。因 此,为了控制这些地区,在边缘地带的国家中间发生 着激烈而频繁的世界冲突(如中东、东南亚、朝鲜半岛 等地);柯恩的“分裂的世界”图式理论则属于政治地 理学的思想流派中的“多元论[4]”,认为全球政治体系 在各等级之间和较大区域之间的关系特征上具有一 种类似生态学的动态平衡。该体系是由美国、苏联(今 俄国)、西欧、日本和中国几大实力组成的多中心体系。 全球的均衡在于世界权力核心的多极化,而不是两极 世界或单极世界。 但有一些政治家 ”模型这一学说也存在令人置疑的地方。如果世 界果真形成“势均力敌”的多极国家力量对峙与制衡 的局面,即由美国、俄国、英国、法国、德国、日本、 中国乃至正在崛起的印度等几大实力组成的多中心 体系。这种情况可能是不安全或许混乱的,即可能使 世界处于“列强纷争”的局面,或有可能使整个世界 演化成为一个庞大的“准破碎带”。人类历史和政治 地理的经验证明,要想实现地域空间上的有效整合和 有序运行,必须有一个核心凝聚力量,就世界政治地 理范畴来说即有一个起到核心凝聚或领导作用的国 家或地区。缺乏中心凝聚力量的区域必然是混乱的(如 目前的中东、北非地区)。这就是所谓的“中心凝聚与 全球整合学说[6]”,这也可以看作是政治地理学的思想 流派中的“理想主义[4]”。总的来讲,在国际政治界、 学术界,关于“多极世界(或多极集团)”与“单极世 界”的政治模型存在着尖锐而激烈的争论。孰是孰非, 还有待历史的检验。 笔者认为,不管当 或多或少都可以从上述地缘政治理论或政治地理 学说中找到一些影响印痕和某些作用规律。地理环境 的作用在历史与政治的时空上是无所不在的伟力。我 们应该用与时俱进、登高望远的观点来研究这些切关 宏旨的地缘政治理论或政治地理学说。 [1] 麦金德. 民主的理想与现实[M] [2] 王恩涌等, 编著. 政治地理学[M]. 北京: 高等教育出版社 1998. [3] 斯皮克曼. 和平地理学[M]. 北京: 商务印书馆, 1965. [英]杰[4] 弗里·帕克, 著, 李亦鸣, 徐小杰, 张荣忠, 译. 地[M]. : 社, 1纪的西方理政治思想北京 解放军出版992. [5] 吴征宇. 尼古拉斯·斯皮克曼的“边缘地带理论”及其战略含义 [J]. 教学与研究, 2006, 5: 78-83. [6] 曹诗图, 孙天胜, 著. 新编人文地理学[M]. 北京: 大众文艺 出版社, 2004. |