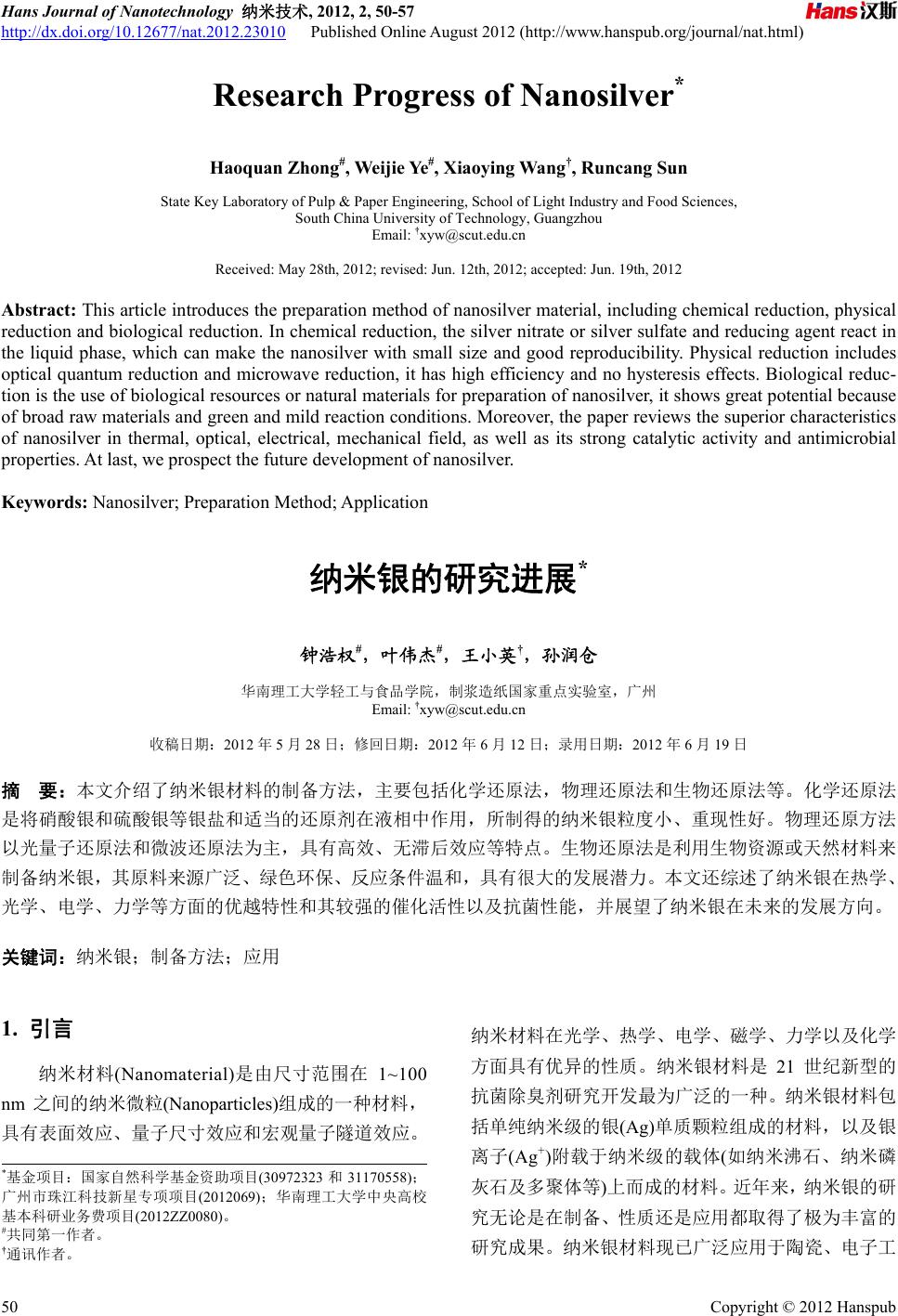

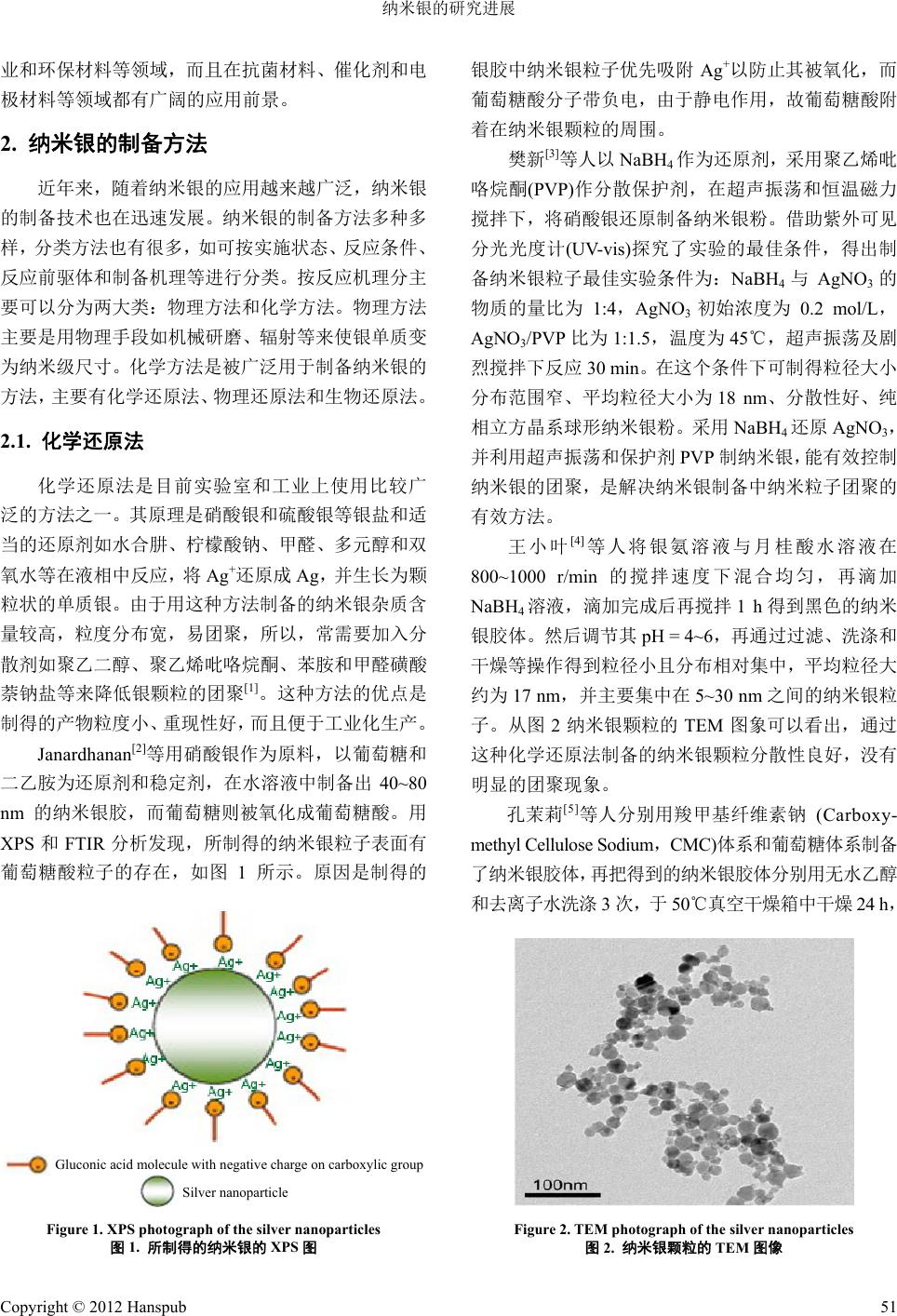

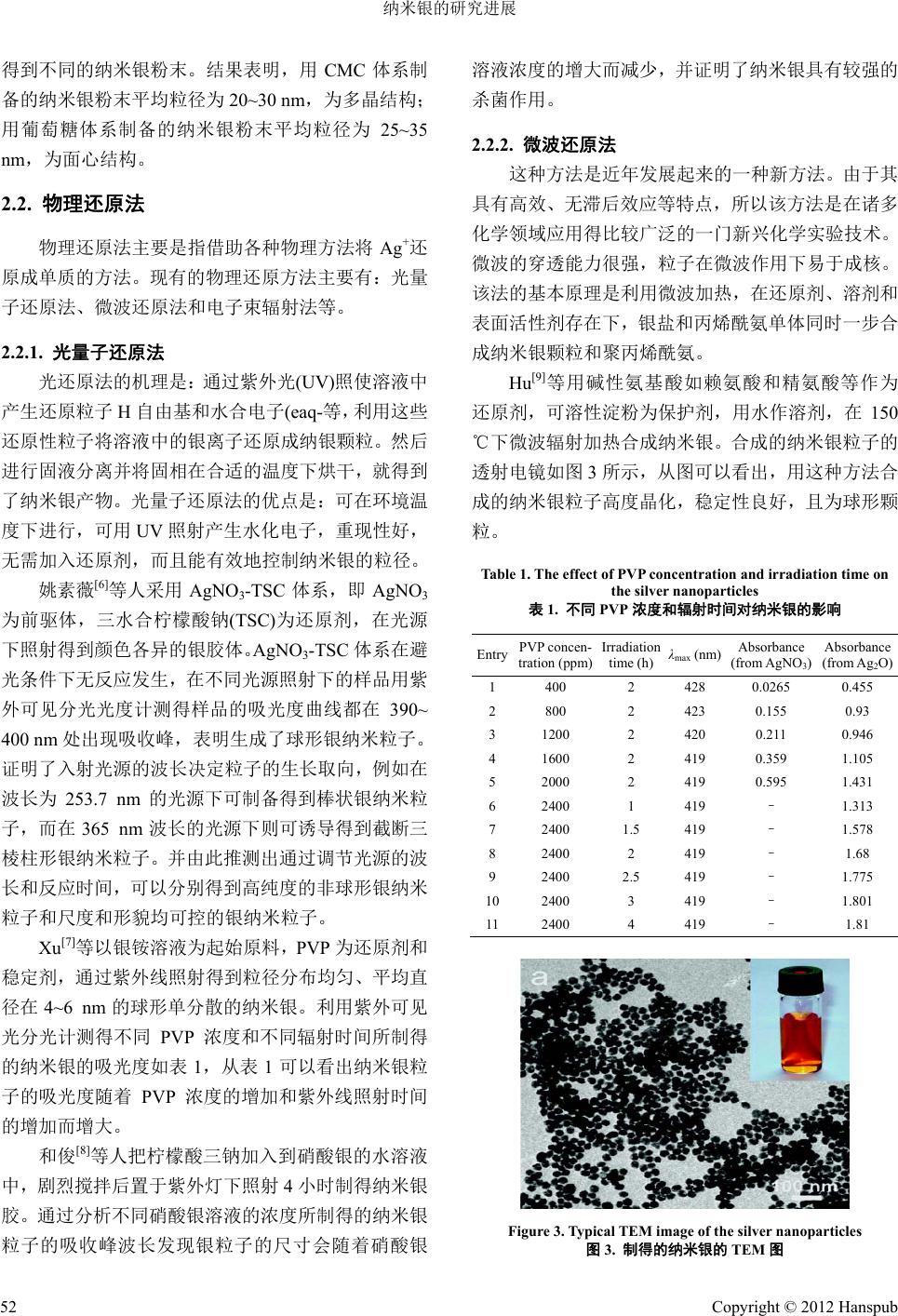

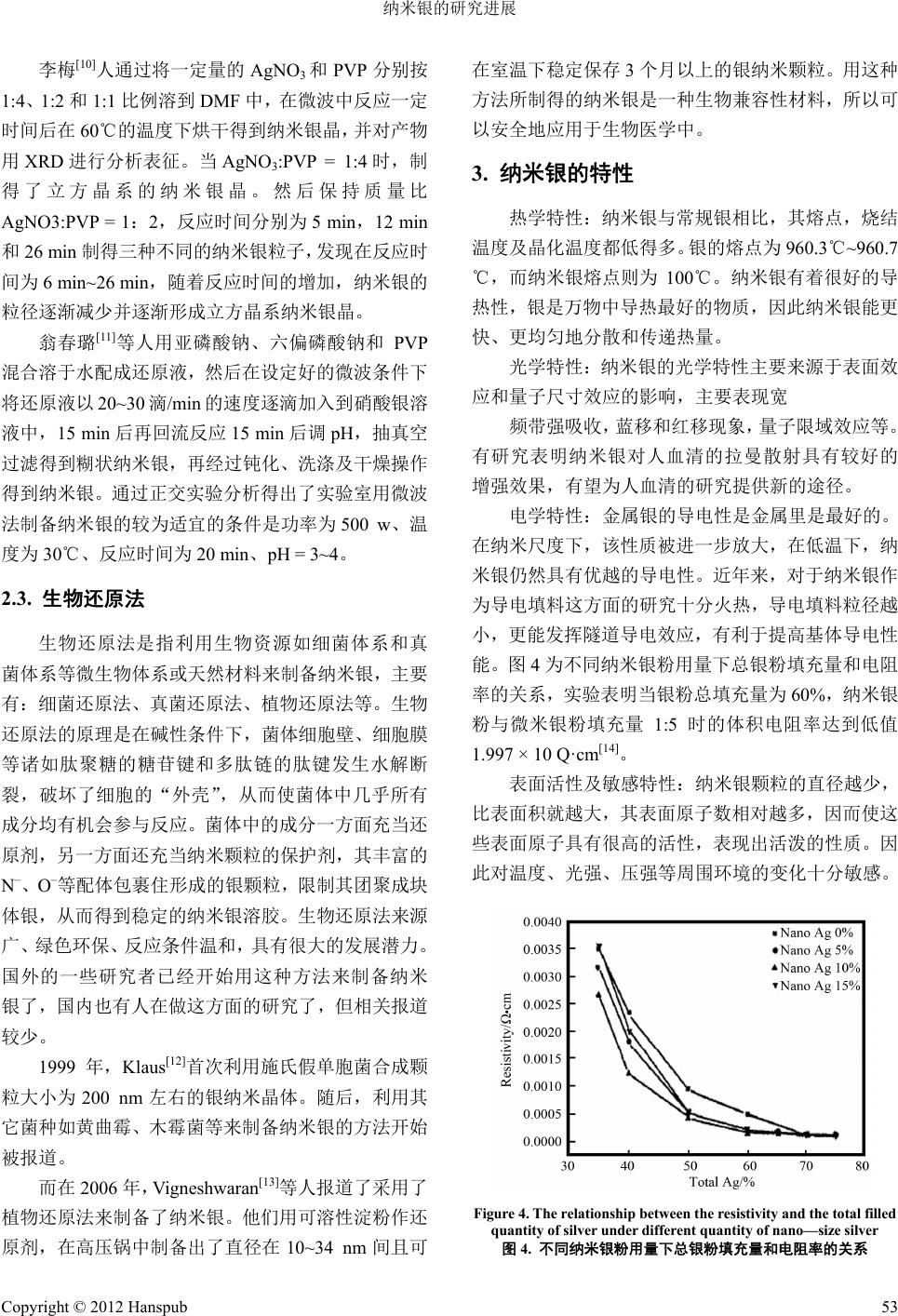

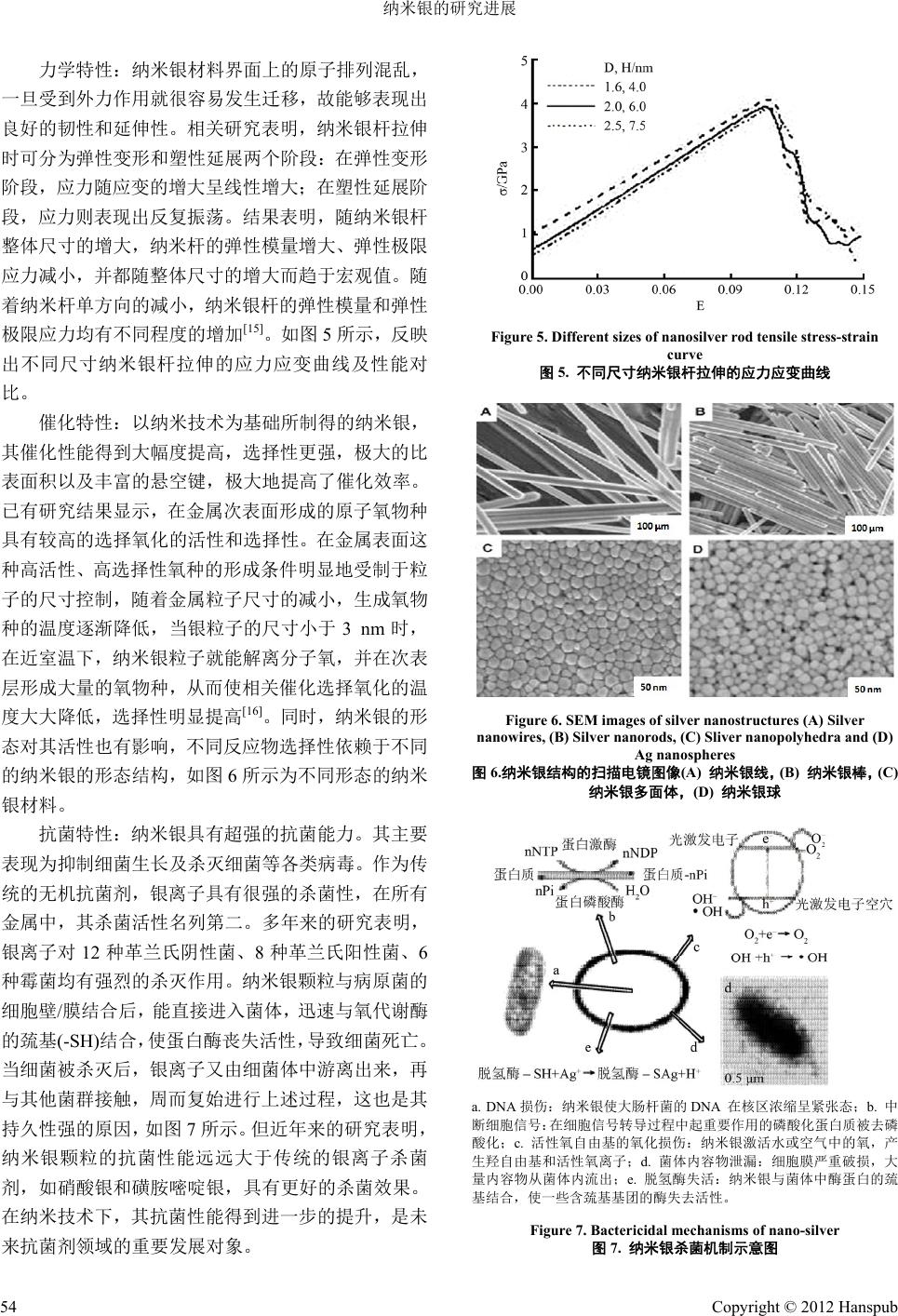

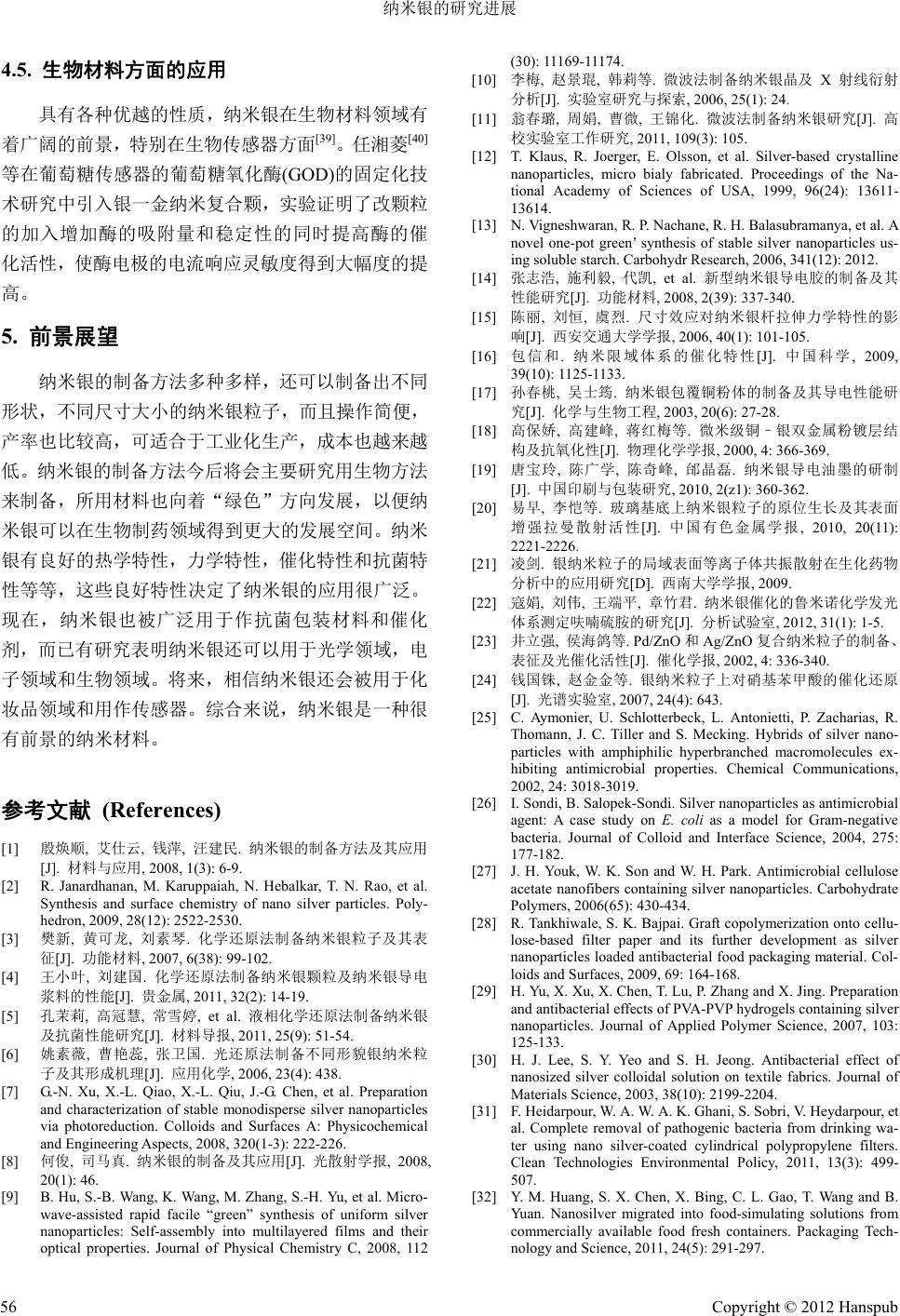

Hans Journal of Nanotechnology 纳米技术, 2012, 2, 50-57 http://dx.doi.org/10.12677/nat.2012.23010 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/nat.html) Research Progress of Nanosilver* Haoq uan Zhong#, Weijie Ye#, Xiaoying Wang†, Runcang Sun State Key Laboratory of Pulp & Paper Engineering, School of Light Industry and Food Sciences, South China University of Technology, Guangzhou Email: †xyw@scut.edu.cn Received: May 28th, 2012; revised: Jun. 12th, 2012; accepted: Jun. 19th, 2012 Abstract: This article introduces the preparation method of nanosilver material, including chemical reduction, physical reduction and biological reduction. In chemical reduction, the silver nitrate or silver sulfate and reducing agent react in the liquid phase, which can make the nanosilver with small size and good reproducibility. Physical reduction includes optical quantum reduction and microwave reduction, it has high efficiency and no hysteresis effects. Biological reduc- tion is the use of biological resources or natural materials for preparation of nanosilver, it shows great potential because of broad raw materials and green and mild reaction conditions. Moreover, the paper reviews the superior characteristics of nanosilver in thermal, optical, electrical, mechanical field, as well as its strong catalytic activity and antimicrobial properties. At last, we prospect the future development of nanosilver. Keywords: Nanosilver; Preparation Method; Application 纳米银的研究进展* 钟浩权#,叶伟杰#,王小英†,孙润仓 华南理工大学轻工与食品学院,制浆造纸国家重点实验室,广州 Email: †xyw@scut.edu.cn 收稿日期:2012 年5月28 日;修回日期:2012年6月12日;录用日期:2012 年6月19 日 摘 要:本文介绍了纳米银材料的制备方法,主要包括化学还原法,物理还原法和生物还原法等。化学还原法 是将硝酸银和硫酸银等银盐和适当的还原剂在液相中作用,所制得的纳米银粒度小、重现性好。物理还原方法 以光量子还原法和微波还原法为主,具有高效、无滞后效应等特点。生物还原法是利用生物资源或天然材料来 制备纳米银,其原料来源广泛、绿色环保、反应条件温和,具有很大的发展潜力。本文还综述了纳米银在热学、 光学、电学、力学等方面的优越特性和其较强的催化活性以及抗菌性能,并展望了纳米银在未来的发展方向。 关键词:纳米银;制备方法;应用 1. 引言 纳米材料(Nanomaterial)是由尺寸范围在 1~100 nm 之间的纳米微粒(Nanoparticles)组成的一种材料, 具有表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。 纳米材料在光学、热学、电学、磁学、力学以及化学 方面具有优异的性质。纳米银材料是21 世纪新型的 抗菌除臭剂研究开发最为广泛的一种。纳米银材料包 括单纯纳米级的银(Ag)单质颗粒组成的材料,以及银 离子(Ag+)附载于纳米级的载体(如纳米沸石、纳米磷 灰石及多聚体等)上而成的材料。近年来,纳米银的研 究无论是在制备、性质还是应用都取得了极为丰富的 研究成果。纳米银材料现已广泛应用于陶瓷、电子工 *基金项目:国家自然科学基金资助项目(30972323 和31170558); 广州市珠江科技新星专项项目(2012069);华南理工大学中央高校 基本科研业务费项目(2012ZZ0080)。 #共同第一作者。 †通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 50  纳米银的研究进展 业和环保材料等领域,而且在抗菌材料、催化剂和电 极材料等领域都有广阔的应用前景。 2. 纳米银的制备方法 近年来,随着纳米银的应用越来越广泛,纳米银 的制备技术也在迅速发展。纳米银的制备方法多种多 样,分类方法也有很多,如可按实施状态、反应条件、 反应前驱体和制备机理等进行分类。按反应机理分主 要可以分为两大类:物理方法和化学方法。物理方法 主要是用物理手段如机械研磨、辐射等来使银单质变 为纳米级尺寸。化学方法是被广泛用于制备纳米银的 方法,主要有化学还原法、物理还原法和生物还原法。 2.1. 化学还原法 化学还原法是目前实验室和工业上使用比较广 泛的方法之一。其原理是硝酸银和硫酸银等银盐和适 当的还原剂如水合肼、柠檬酸钠、甲醛、多元醇和双 氧水等在液相中反应,将Ag +还原成 Ag,并生长为颗 粒状的单质银。由于用这种方法制备的纳米银杂质含 量较高,粒度分布宽,易团聚,所以,常需要加入分 散剂如聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、苯胺和甲醛磺酸 萘钠盐等来降低银颗粒的团聚[1]。这种方法的优点是 制得的产物粒度小、重现性好,而且便于工业化生产。 Janardhanan[2]等用硝酸银作为原料,以葡萄糖和 二乙胺为还原剂和稳定剂,在水溶液中制备出 40~80 nm 的纳米银胶,而葡萄糖则被氧化成葡萄糖酸。用 XPS 和FTIR 分析发现,所制得的纳米银粒子表面有 葡萄糖酸粒子的存在,如图 1所示。原因是制得的 Gluconic acid molecule with negative charge on carboxylic group Silver nanoparticle Figure 1. XPS photograph of the silver nanoparticles 图1. 所制得的纳米银的 XPS 图 银胶中纳米银粒子优先吸附 Ag+以防止其被氧化,而 葡萄糖酸分子带负电,由于静电作用,故葡萄糖酸附 着在纳米银颗粒的周围。 樊新[3]等人以NaBH4作为还原剂,采用聚乙烯吡 咯烷酮(PVP)作分散保护剂,在超声振荡和恒温磁力 搅拌下,将硝酸银还原制备纳米银粉。借助紫外可见 分光光度计(UV-vis)探究了实验的最佳条件,得出制 备纳米银粒子最佳实验条件为:NaBH4与AgNO3的 物质的量比为 1:4,AgNO3初始浓度为0.2 mol/L, AgNO3/PVP 比为 1:1.5,温度为45℃,超声振荡及剧 烈搅拌下反应30 min。在这个条件下可制得粒径大小 分布范围窄、平均粒径大小为18 nm、分散性好、纯 相立方晶系球形纳米银粉。采用NaBH 4还原 AgNO3, 并利用超声振荡和保护剂PVP 制纳米银,能有效控制 纳米银的团聚,是解决纳米银制备中纳米粒子团聚的 有效方法。 王小叶[4] 等人将银氨溶液与月桂酸水溶液在 800~1000 r/min 的搅拌速度下混合均匀,再滴加 NaBH4溶液,滴加完成后再搅拌1 h得到黑色的纳米 银胶体。然后调节其 pH = 4~6,再通过过滤、洗涤和 干燥等操作得到粒径小且分布相对集中,平均粒径大 约为 17 nm,并主要集中在5~30 nm之间的纳米银粒 子。从图 2纳米银颗粒的 TEM 图象可以看出,通过 这种化学还原法制备的纳米银颗粒分散性良好,没有 明显的团聚现象。 孔茉莉[5]等人分别用羧甲基纤维素钠 (Carboxy- methyl Cellulose Sodium,CMC)体系和葡萄糖体系制备 了纳米银胶体,再把得到的纳米银胶体分别用无水乙醇 和去离子水洗涤 3次,于 50℃真空干燥箱中干燥 24 h, Figure 2. TEM photograph of the silver nanoparticles 图2. 纳米银颗粒的 TEM 图像 Copyright © 2012 Hanspub 51  纳米银的研究进展 得到不同的纳米银粉末。结果表明,用 CMC体系制 备的纳米银粉末平均粒径为20~30 nm,为多晶结构; 用葡萄糖体系制备的纳米银粉末平均粒径为 25~35 nm,为面心结构。 2.2. 物理还原法 物理还原法主要是指借助各种物理方法将 Ag+还 原成单质的方法。现有的物理还原方法主要有:光量 子还原法、微波还原法和电子束辐射法等。 2.2.1. 光量子还原法 光还原法的机理是:通过紫外光(UV)照使溶液中 产生还原粒子H自由基和水合电子(eaq-等,利用这些 还原性粒子将溶液中的银离子还原成纳银颗粒。然后 进行固液分离并将固相在合适的温度下烘干,就得到 了纳米银产物。光量子还原法的优点是:可在环境温 度下进行,可用UV 照射产生水化电子,重现性好, 无需加入还原剂,而且能有效地控制纳米银的粒径。 姚素薇[6]等人采用 AgNO3-TSC 体系,即AgNO3 为前驱体,三水合柠檬酸钠(TSC)为还原剂,在光源 下照射得到颜色各异的银胶体。AgNO 3-TSC 体系在避 光条件下无反应发生,在不同光源照射下的样品用紫 外可见分光光度计测得样品的吸光度曲线都在390~ 400 nm处出现吸收峰,表明生成了球形银纳米粒子。 证明了入射光源的波长决定粒子的生长取向,例如在 波长为 253.7 nm的光源下可制备得到棒状银纳米粒 子,而在 365 nm波长的光源下则可诱导得到截断三 棱柱形银纳米粒子。并由此推测出通过调节光源的波 长和反应时间,可以分别得到高纯度的非球形银纳米 粒子和尺度和形貌均可控的银纳米粒子。 Xu[7]等以银铵溶液为起始原料,PVP为还原剂和 稳定剂,通过紫外线照射得到粒径分布均匀、平均直 径在 4~6 nm的球形单分散的纳米银。利用紫外可见 光分光计测得不同PVP 浓度和不同辐射时间所制得 的纳米银的吸光度如表1,从表 1可以看出纳米银粒 子的吸光度随着PVP 浓度的增加和紫外线照射时间 的增加而增大。 和俊[8]等人把柠檬酸三钠加入到硝酸银的水溶液 中,剧烈搅拌后置于紫外灯下照射4小时制得纳米银 胶。通过分析不同硝酸银溶液的浓度所制得的纳米银 粒子的吸收峰波长发现银粒子的尺寸会随着硝酸银 溶液浓度的增大而减少,并证明了纳米银具有较强的 杀菌作用。 2.2.2. 微波还原法 这种方法是近年发展起来的一种新方法。由于其 具有高效、无滞后效应等特点,所以该方法是在诸多 化学领域应用得比较广泛的一门新兴化学实验技术。 微波的穿透能力很强,粒子在微波作用下易于成核。 该法的基本原理是利用微波加热,在还原剂、溶剂和 表面活性剂存在下,银盐和丙烯酰氨单体同时一步合 成纳米银颗粒和聚丙烯酰氨。 Hu[9]等用碱性氨基酸如赖氨酸和精氨酸等作为 还原剂,可溶性淀粉为保护剂,用水作溶剂,在 150 ℃下微波辐射加热合成纳米银。合成的纳米银粒子的 透射电镜如图3所示,从图可以看出,用这种方法合 成的纳米银粒子高度晶化,稳定性良好,且为球形颗 粒。 Table 1. The effect of PVP concentration and irradiation time on the silver nanoparticles 表1. 不同PVP 浓度和辐射时间对纳米银的影响 Entry PVP concen- tration (ppm) Irradiation time (h)λmax (nm) Absorbance (from AgNO3) Absorbance (from Ag2O) 1 400 2 428 0.0265 0.455 2 800 2 423 0.155 0.93 3 1200 2 420 0.211 0.946 4 1600 2 419 0.359 1.105 5 2000 2 419 0.595 1.431 6 2400 1 419 – 1.313 7 2400 1.5 419 – 1.578 8 2400 2 419 – 1.68 9 2400 2.5 419 – 1.775 10 2400 3 419 – 1.801 11 2400 4 419 – 1.81 Figure 3. Typical TEM image of the silver nanoparticles 图3. 制得的纳米银的 TEM 图 Copyright © 2012 Hanspub 52  纳米银的研究进展 李梅[10]人通过将一定量的AgNO3和PVP分别按 1:4、1:2 和1:1 比例溶到 DMF中,在微波中反应一定 时间后在 60℃的温度下烘干得到纳米银晶,并对产物 用XRD 进行分析表征。当 AgNO3:PVP = 1:4时,制 得了立方晶系的纳米银晶。然后保持质量比 AgNO3:PVP = 1:2,反应时间分别为 5 min,12 min 和26 min 制得三种不同的纳米银粒子,发现在反应时 间为 6 min~26 min,随着反应时间的增加,纳米银的 粒径逐渐减少并逐渐形成立方晶系纳米银晶。 翁春璐[11]等人用亚磷酸钠、六偏磷酸钠和 PVP 混合溶于水配成还原液,然后在设定好的微波条件下 将还原液以 20~30 滴/min 的速度逐滴加入到硝酸银溶 液中,15 min后再回流反应 15 min后调 pH,抽真空 过滤得到糊状纳米银,再经过钝化、洗涤及干燥操作 得到纳米银。通过正交实验分析得出了实验室用微波 法制备纳米银的较为适宜的条件是功率为 500 w、温 度为 30℃、反应时间为20 min、pH = 3~4。 2.3. 生物还原法 生物还原法是指利用生物资源如细菌体系和真 菌体系等微生物体系或天然材料来制备纳米银,主要 有:细菌还原法、真菌还原法、植物还原法等。生物 还原法的原理是在碱性条件下,菌体细胞壁、细胞膜 等诸如肽聚糖的糖苷键和多肽链的肽键发生水解断 裂,破坏了细胞的“外壳”,从而使菌体中几乎所有 成分均有机会参与反应。菌体中的成分一方面充当还 原剂,另一方面还充当纳米颗粒的保护剂,其丰富的 N–、O–等配体包裹住形成的银颗粒,限制其团聚成块 体银,从而得到稳定的纳米银溶胶。生物还原法来源 广、绿色环保、反应条件温和,具有很大的发展潜力。 国外的一些研究者已经开始用这种方法来制备纳米 银了,国内也有人在做这方面的研究了,但相关报道 较少。 1999 年,Klaus[12]首次利用施氏假单胞菌合成颗 粒大小为 200 nm左右的银纳米晶体。随后,利用其 它菌种如黄曲霉、木霉菌等来制备纳米银的方法开始 被报道。 而在 2006年,Vigneshwaran[13]等人报道了采用了 植物还原法来制备了纳米银。他们用可溶性淀粉作还 原剂,在高压锅中制备出了直径在 10~34 nm间且可 在室温下稳定保存3个月以上的银纳米颗粒。用这种 方法所制得的纳米银是一种生物兼容性材料,所以可 以安全地应用于生物医学中。 3. 纳米银的特性 热学特性:纳米银与常规银相比,其熔点,烧结 温度及晶化温度都低得多。银的熔点为960.3℃~960.7 ℃,而纳米银熔点则为100℃。纳米银有着很好的导 热性,银是万物中导热最好的物质,因此纳米银能更 快、更均匀地分散和传递热量。 光学特性:纳米银的光学特性主要来源于表面效 应和量子尺寸效应的影响,主要表现宽 频带强吸收,蓝移和红移现象,量子限域效应等。 有研究表明纳米银对人血清的拉曼散射具有较好的 增强效果,有望为人血清的研究提供新的途径。 电学特性:金属银的导电性是金属里是最好的。 在纳米尺度下,该性质被进一步放大,在低温下,纳 米银仍然具有优越的导电性。近年来,对于纳米银作 为导电填料这方面的研究十分火热,导电填料粒径越 小,更能发挥隧道导电效应,有利于提高基体导电性 能。图 4为不同纳米银粉用量下总银粉填充量和电阻 率的关系,实验表明当银粉总填充量为60%,纳米银 粉与微米银粉填充量1:5 时的体积电阻率达到低值 1.997 × 10 Q·cm[14]。 表面活性及敏感特性:纳米银颗粒的直径越少, 比表面积就越大,其表面原子数相对越多,因而使这 些表面原子具有很高的活性,表现出活泼的性质。因 此对温度、光强、压强等周围环境的变化十分敏感。 Figure 4. The relationship between the resistivity and the total filled quantity of silver under different quantity of nano—size silver 图4. 不同纳米银粉用量下总银粉填充量和电阻率的关系 Copyright © 2012 Hanspub 53  纳米银的研究进展 力学特性:纳米银材料界面上的原子排列混乱, 一旦受到外力作用就很容易发生迁移,故能够表现出 良好的韧性和延伸性。相关研究表明,纳米银杆拉伸 时可分为弹性变形和塑性延展两个阶段:在弹性变形 阶段,应力随应变的增大呈线性增大;在塑性延展阶 段,应力则表现出反复振荡。结果表明,随纳米银杆 整体尺寸的增大,纳米杆的弹性模量增大、弹性极限 应力减小,并都随整体尺寸的增大而趋于宏观值。随 着纳米杆单方向的减小,纳米银杆的弹性模量和弹性 极限应力均有不同程度的增加[15]。如图 5所示,反映 出不同尺寸纳米银杆拉伸的应力应变曲线及性能对 比。 催化特性:以纳米技术为基础所制得的纳米银, 其催化性能得到大幅度提高,选择性更强,极大的比 表面积以及丰富的悬空键,极大地提高了催化效率。 已有研究结果显示,在金属次表面形成的原子氧物种 具有较高的选择氧化的活性和选择性。在金属表面这 种高活性、高选择性氧种的形成条件明显地受制于粒 子的尺寸控制,随着金属粒子尺寸的减小,生成氧物 种的温度逐渐降低,当银粒子的尺寸小于 3 nm时, 在近室温下,纳米银粒子就能解离分子氧,并在次表 层形成大量的氧物种,从而使相关催化选择氧化的温 度大大降低,选择性明显提高[16]。同时,纳米银的形 态对其活性也有影响,不同反应物选择性依赖于不同 的纳米银的形态结构,如图6所示为不同形态的纳米 银材料。 抗菌特性:纳米银具有超强的抗菌能力。其主要 表现为抑制细菌生长及杀灭细菌等各类病毒。作为传 统的无机抗菌剂,银离子具有很强的杀菌性,在所有 金属中,其杀菌活性名列第二。多年来的研究表明, 银离子对 12 种革兰氏阴性菌、8种革兰氏阳性菌、6 种霉菌均有强烈的杀灭作用。纳米银颗粒与病原菌的 细胞壁/膜结合后,能直接进入菌体,迅速与氧代谢酶 的巯基(-SH)结合,使蛋白酶丧失活性,导致细菌死亡。 当细菌被杀灭后,银离子又由细菌体中游离出来,再 与其他菌群接触,周而复始进行上述过程,这也是其 持久性强的原因,如图 7所示。但近年来的研究表明, 纳米银颗粒的抗菌性能远远大于传统的银离子杀菌 剂,如硝酸银和磺胺嘧啶银,具有更好的杀菌效果。 在纳米技术下,其抗菌性能得到进一步的提升,是未 来抗菌剂领域的重要发展对象。 Figure 5. Different sizes of nanosilver rod tensile stress-strain curve 图5. 不同尺寸纳米银杆拉伸的应力应变曲线 Figure 6. SEM images of silver nanostructures (A) Silver nanowires, (B) Silver nanorods, (C) Sliver nanopolyhedra and (D) Ag nanospheres 图6.纳米银结构的扫描电镜图像(A) 纳米银线,(B) 纳米银棒,(C) 纳米银多面体,(D) 纳米银球 a. DNA损伤:纳米银使大肠杆菌的 DNA 在核区浓缩呈紧张态;b. 中 断细胞信号:在细胞信号转导过程中起重要作用的磷酸化蛋白质被去磷 酸化;c. 活性氧自由基的氧化损伤:纳米银激活水或空气中的氧,产 生羟自由基和活性氧离子;d. 菌体 内容物泄 漏: 细胞 膜严重破 损,大 量内容物从菌体内流出;e. 脱氢酶失活:纳米银与菌体中酶蛋白的巯 基结合,使一些含巯基基团的酶失去活性。 Figure 7. Bactericidal mechanisms of nano-silver 图7. 纳米银杀菌机制示意图 Copyright © 2012 Hanspub 54  纳米银的研究进展 4. 纳米银的应用 4.1. 导电方面的应用 纳米银具有良好的导电性能,主要表现在纳米级 的银粉导电带上可以形成具有优良表面状态的导电 膜,因而能保持较低而且稳定的电阻。由于具有这种 优异的性能,纳米银在电子工业领域具有十分广泛的 应用。孙春桃[17]采用化学电镀的办法在片状铜粉表面 包覆一层纳米级银膜,成功制备纳米银包覆铜粉体, 其导电性能研究表明由于纳米银的加入,不仅提高了 铜粉的导电率,同时克服了铜粉易被氧化等缺点[18]。 王小叶等通过机械搅拌和超声分散的方法将纳米银 颗粒制成的纳米银导电浆料具有良好的导电性。唐宝 玲[19]等研制出纳米银导电油墨,经测试,导电油墨的 电阻率数量级达到10–4 欧姆·米(Ω·m),具有优良的导 电性能,并且能够耐摩擦。 4.2. 光学领域的应用 纳米银可以作为一种基质,用来增强拉曼光谱 (SERS)[20]。研究表明,使用适量电性合适的纳米银能 够获得比较强的拉曼光谱(SERS),从而使 SERS 的研 究范围变大。此外,纳米银粒子的局域表面等离子体 共振散射及吸收性质,使碘与银纳米粒子作用后,所 产生的强烈的光散射信号,将在生化分析和检测中有 潜在的应用前景[21]。 4.3. 催化方面的应用 纳米银具有优良的催化活性,可作为多种反应的 催化剂。寇娟[22]等利用纳米银使鲁米诺-H2O2-呋喃硫 胺体系化学发光的现象得到大大的增强,从而建立了 测定呋喃硫胺的流动注射化学发光新方法。井立强[23] 等采用光还原沉积贵金属的方法制备了 Ag/ZnO复合 纳米粒子。以光催化氧化气相正庚烷为模型反应,研 究样品的光催化活性以及贵金属沉积量对催化剂活 性的影响。结果表明:在 ZnO 纳米粒子中沉积适量的 Ag 能使其光催化剂的活性得到大幅度提高。钱国铢[24] 等以纳米银粒子为催化剂,还原对硝基苯甲酸。研究 表明,在加入纳米银作为催化剂的条件下,对硝基苯 甲酸的还原程度远远大于没有加入纳米银的反应。并 且,随着纳米银的用量的增加,反应速度越快,反应 越彻底。 4.4. 抗菌方面的应用 通过纳米技术所制得的纳米银与传统银系抗菌 剂相比,不仅具有更加显著的抗菌效果,而且安全性 更高,持续效力更长。作为抗菌剂,纳米银比表面积 大,粒径小较易与病原微生物发生接触,能发挥其最 大的生物活性,在抗菌食品包装中使用的大多数纳米 复合材料的基础就是银纳米粒子,可见其更强大的抗 菌活性[25-32]。白世贞[33]等将纳米银引入化妆品配方设 计,通过防腐效能测试,证实 100 g 化妆品中添加0.3 g纳米银即可达到防腐效果,这表明了纳米银材料具 有高效抗菌活性,同时兼具理疗和美容的特性,并且 使用安全。唐晓峰、杨振国[34]等在无纺布中掺入纳米 银并测试其抗菌性能。结果表明,没有浸渍纳米银的 无纺布不具有抗菌性能,浸渍 500 ppm 的纳米银溶液 的无纺布具有优异的抗菌性能。张龙[35]等用斯丽凯纳 米银抗菌凝胶进行了对慢性溃疡的临床治疗的研究。 研究证明了斯丽凯纳米银抗菌凝胶治疗慢性溃疡确 实有较好的抗菌效果,作用机理为纳米银粒子与带负 电荷的菌体蛋白质结合使其变性沉淀,同时与酶的巯 基结合形成稳定的硫酸盐,从而使一系列巯基的酶活 性受到抑制,阻断细菌的呼吸酶系统,干扰细菌代谢 从而致细菌死亡,由此产生杀菌和抑菌作用[36],而且 还具广谱杀菌及不易耐药的特点[37],还能使创伤面上 皮再生的速度加快,促进创面修复,能有效缩短溃疡 创面的愈合时间[38]。此外,如图8所示,在电子显微 镜下可以看出,添加了纳米银涂层的聚丙烯水过滤器 对大肠杆菌细胞有良好的抑制效果。 Figure 8. Representative scanning electron micrograph of E. coli cells attached to the surface of the nano silver-coated polypropyl- ene water filter 图8. 纳米银涂层聚丙烯水过滤器表面的大肠杆菌细胞电子显微镜 扫描图 Copyright © 2012 Hanspub 55  纳米银的研究进展 4.5. 生物材料方面的应用 具有各种优越的性质,纳米银在生物材料领域有 着广阔的前景,特别在生物传感器方面[39]。任湘菱[40] 等在葡萄糖传感器的葡萄糖氧化酶(GOD)的固定化技 术研究中引入银一金纳米复合颗,实验证明了改颗粒 的加入增加酶的吸附量和稳定性的同时提高酶的催 化活性,使酶电极的电流响应灵敏度得到大幅度的提 高。 5. 前景展望 纳米银的制备方法多种多样,还可以制备出不同 形状,不同尺寸大小的纳米银粒子,而且操作简便, 产率也比较高,可适合于工业化生产,成本也越来越 低。纳米银的制备方法今后将会主要研究用生物方法 来制备,所用材料也向着“绿色”方向发展,以便纳 米银可以在生物制药领域得到更大的发展空间。纳米 银有良好的热学特性,力学特性,催化特性和抗菌特 性等等,这些良好特性决定了纳米银的应用很广泛。 现在,纳米银也被广泛用于作抗菌包装材料和催化 剂,而已有研究表明纳米银还可以用于光学领域,电 子领域和生物领域。将来,相信纳米银还会被用于化 妆品领域和用作传感器。综合来说,纳米银是一种很 有前景的纳米材料。 参考文献 (References) [1] 殷焕顺, 艾仕云, 钱萍, 汪建民. 纳米银的制备方法及其应用 [J]. 材料与应用, 2008, 1(3): 6-9. [2] R. Janardhanan, M. Karuppaiah, N. Hebalkar, T. N. Rao, et al. Synthesis and surface chemistry of nano silver particles. Poly- hedron, 2009, 28(12): 2522-2530. [3] 樊新, 黄可龙, 刘素琴. 化学还原法制备纳米银粒子及其表 征[J]. 功能材料, 2007, 6(38): 99-102. [4] 王小叶, 刘建国. 化学还原法制备纳米银颗粒及纳米银导电 浆料的性能[J]. 贵金属, 2011, 32(2): 14-19. [5] 孔茉莉, 高冠慧, 常雪婷, et al. 液相化学还原法制备纳米银 及抗菌性能研究[J]. 材料导报, 2011, 25(9): 51-54. [6] 姚素薇, 曹艳蕊, 张卫国. 光还原法制备不同形貌银纳米粒 子及其形成机理[J]. 应用化学, 2006, 23(4): 438. [7] G.-N. Xu, X.-L. Qiao, X.-L. Qiu, J.-G. Chen, et al. Preparation and characterization of stable monodisperse silver nanoparticles via photoreduction. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 320(1-3): 222-226. [8] 何俊, 司马真. 纳米银的制备及其应用[J]. 光散射学报, 2008, 20(1): 46. [9] B. Hu, S.-B. Wang, K. Wang, M. Zhang, S.-H. Yu, et al. Micro- wave-assisted rapid facile “green” synthesis of uniform silver nanoparticles: Self-assembly into multilayered films and their optical properties. Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112 (30): 11169-11174. [10] 李梅, 赵景琨, 韩莉等. 微波法制备纳米银晶及X射线衍射 分析[J]. 实验室研究与探索, 2006, 25(1): 24. [11] 翁春璐, 周娟, 曹微, 王锦化. 微波法制备纳米银研究[J]. 高 校实验室工作研究, 2011, 109(3): 105. [12] T. Klaus, R. Joerger, E. Olsson, et al. Silver-based crystalline nanoparticles, micro bialy fabricated. Proceedings of the Na- tional Academy of Sciences of USA, 1999, 96(24): 13611- 13614. [13] N. Vigneshwaran, R. P. Nachane, R. H. Balasubramanya, et al. A novel one-pot green’ synthesis of stable silver nanoparticles us- ing soluble starch. Carbohydr Research, 2006, 341(12): 2012. [14] 张志浩, 施利毅, 代凯, et al. 新型纳米银导电胶的制备及其 性能研究[J]. 功能材料, 2008, 2(39): 337-340. [15] 陈丽, 刘恒, 虞烈. 尺寸效应对纳米银杆拉伸力学特性的影 响[J]. 西安交通大学学报, 2006, 40(1): 101-105. [16] 包信和. 纳米限域体系的催化特性[J]. 中国科学, 2009, 39(10): 1125-1133. [17] 孙春桃, 吴士筠. 纳米银包覆铜粉体的制备及其导电性能研 究[J]. 化学与生物工程, 2003, 20(6): 27-28. [18] 高保娇, 高建峰, 蒋红梅等. 微米级铜–银双金属粉镀层结 构及抗氧化性[J]. 物理化学学报, 2000, 4: 366-369. [19] 唐宝玲, 陈广学, 陈奇峰, 邰晶磊. 纳米银导电油墨的研制 [J]. 中国印刷与包装研究, 2010, 2(z1): 360-362. [20] 易早, 李恺等. 玻璃基底上纳米银粒子的原位生长及其表面 增强拉曼散射活性[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(11): 2221-2226. [21] 凌剑. 银纳米粒子的局域表面等离子体共振散射在生化药物 分析中的应用研究[D]. 西南大学学报, 2009. [22] 寇娟, 刘伟, 王端平, 章竹君. 纳米银催化的鲁米诺化学发光 体系测定呋喃硫胺的研究[J]. 分析试验室, 2012, 31(1): 1-5. [23] 井立强, 侯海鸽等. Pd/ZnO 和Ag/ZnO复合纳米粒子的制备、 表征及光催化活性[J]. 催化学报, 2002, 4: 336-340. [24] 钱国铢, 赵金金等. 银纳米粒子上对硝基苯甲酸的催化还原 [J]. 光谱实验室, 2007, 24(4): 643. [25] C. Aymonier, U. Schlotterbeck, L. Antonietti, P. Zacharias, R. Thomann, J. C. Tiller and S. Mecking. Hybrids of silver nano- particles with amphiphilic hyperbranched macromolecules ex- hibiting antimicrobial properties. Chemical Communications, 2002, 24: 3018-3019. [26] I. Sondi, B. Salopek-Sondi. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: A case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. Journal of Colloid and Interface Science, 2004, 275: 177-182. [27] J. H. Youk, W. K. Son and W. H. Park. Antimicrobial cellulose acetate nanofibers containing silver nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 2006(65): 430-434. [28] R. Tankhiwale, S. K. Bajpai. Graft copolymerization onto cellu- lose-based filter paper and its further development as silver nanoparticles loaded antibacterial food packaging material. Col- loids and Surfaces, 2009, 69: 164-168. [29] H. Yu, X. Xu, X. Chen, T. Lu, P. Zhang and X. Jing. Preparation and antibacterial effects of PVA-PVP hydrogels containing silver nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science, 2007, 103: 125-133. [30] H. J. Lee, S. Y. Yeo and S. H. Jeong. Antibacterial effect of nanosized silver colloidal solution on textile fabrics. Journal of Materials Science, 2003, 38(10): 2199-2204. [31] F. Heidarpour, W. A. W. A. K. Ghani, S. Sobri, V. Heydarpour, et al. Complete removal of pathogenic bacteria from drinking wa- ter using nano silver-coated cylindrical polypropylene filters. Clean Technologies Environmental Policy, 2011, 13(3): 499- 507. [32] Y. M. Huang, S. X. Chen, X. Bing, C. L. Gao, T. Wang and B. Yuan. Nanosilver migrated into food-simulating solutions from commercially available food fresh containers. Packaging Tech- nology and Science, 2011, 24(5): 291-297. Copyright © 2012 Hanspub 56  纳米银的研究进展 Copyright © 2012 Hanspub 57 [33] 白世贞, 沈欣. 纳米银抗菌化妆品的研制[J]. 哈尔滨商业大 学学报, 2010, 26(5): 619-621. [34] 唐晓峰, 杨振国等. 纳米银及纳米银无纺布的制备及其抗菌 性能的表征[J]. 化工新型材料, 2010, 38(5): 115-116. [35] 张龙, 崔正军等. 斯丽凯纳米银抗菌凝胶治疗慢性溃疡的临 床观察[J]. 中国美容医学, 2011, 20(5): 728-731. [36] I. Sondi, D. V. Goia and E. Matijevic. Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles. Journal of Colloid Interface Sciences, 2003, 260(1): 75-81. [37] J. Chen, C. M. Han and C. H. Yu. Change in sliver metabolism after the application of nanometer silver on burn wound. Zhong Hua Shaoshang Za Zhi, 2004, 20(3): 161-163. [38] R. H. Demling, D. M. Leslie. The rate of re-epithelialization across meshed skin grafts is increased with exposure to silver. Burns, 2002, 28(3): 264-266. [39] X. L. Ren, F. Q. Tang. Enhancement effect of Ag-Au nanoparti- cles on glucose biosensor sensitivity. Acta Chimica Sinica, 2002, 60(3): 393-397. [40] 任湘菱, 唐芳琼. 超细银–金复合颗粒增强酶生物传感器的 研究[J]. 化学学报, 2002, 60(3): 393-397. |