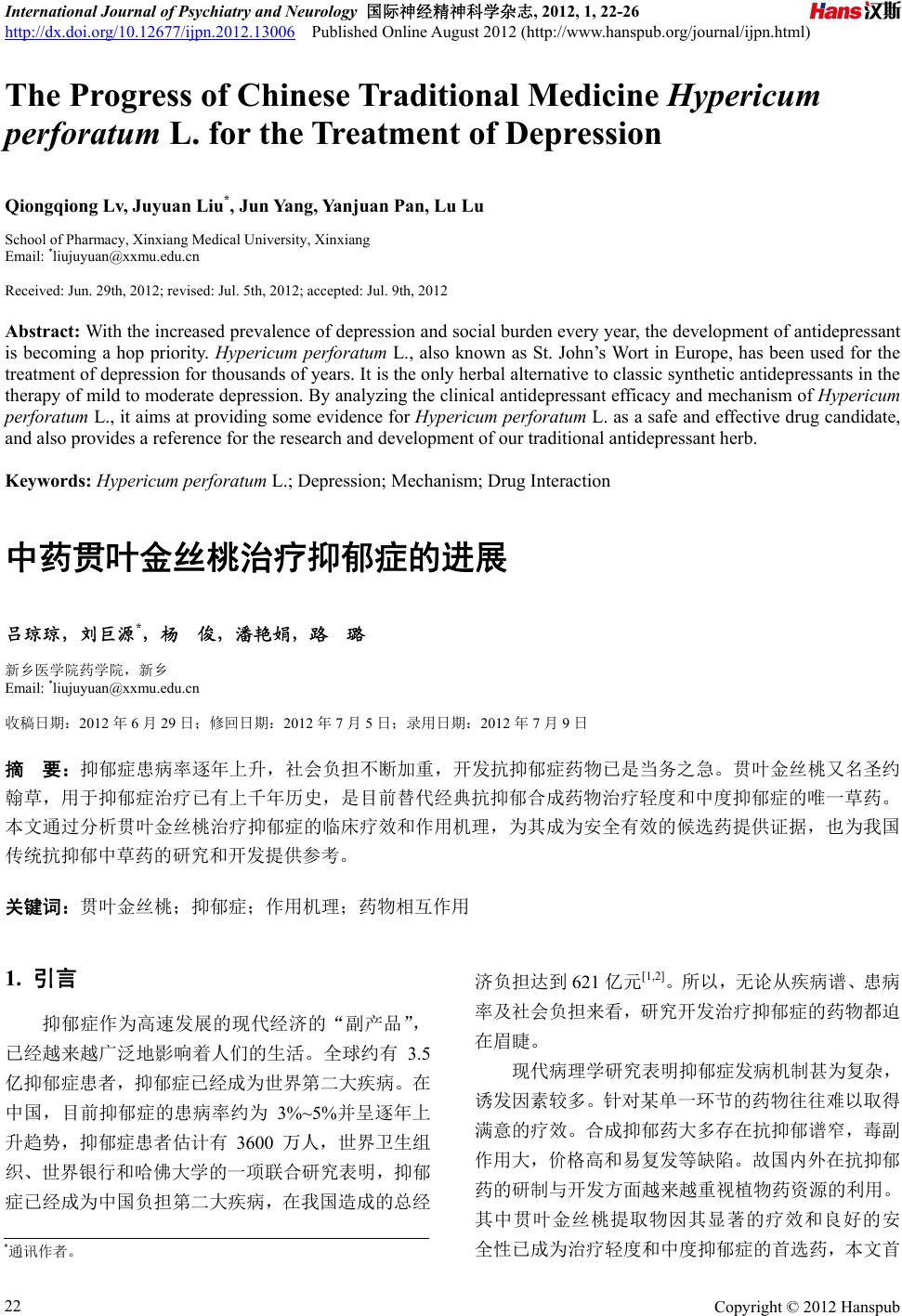

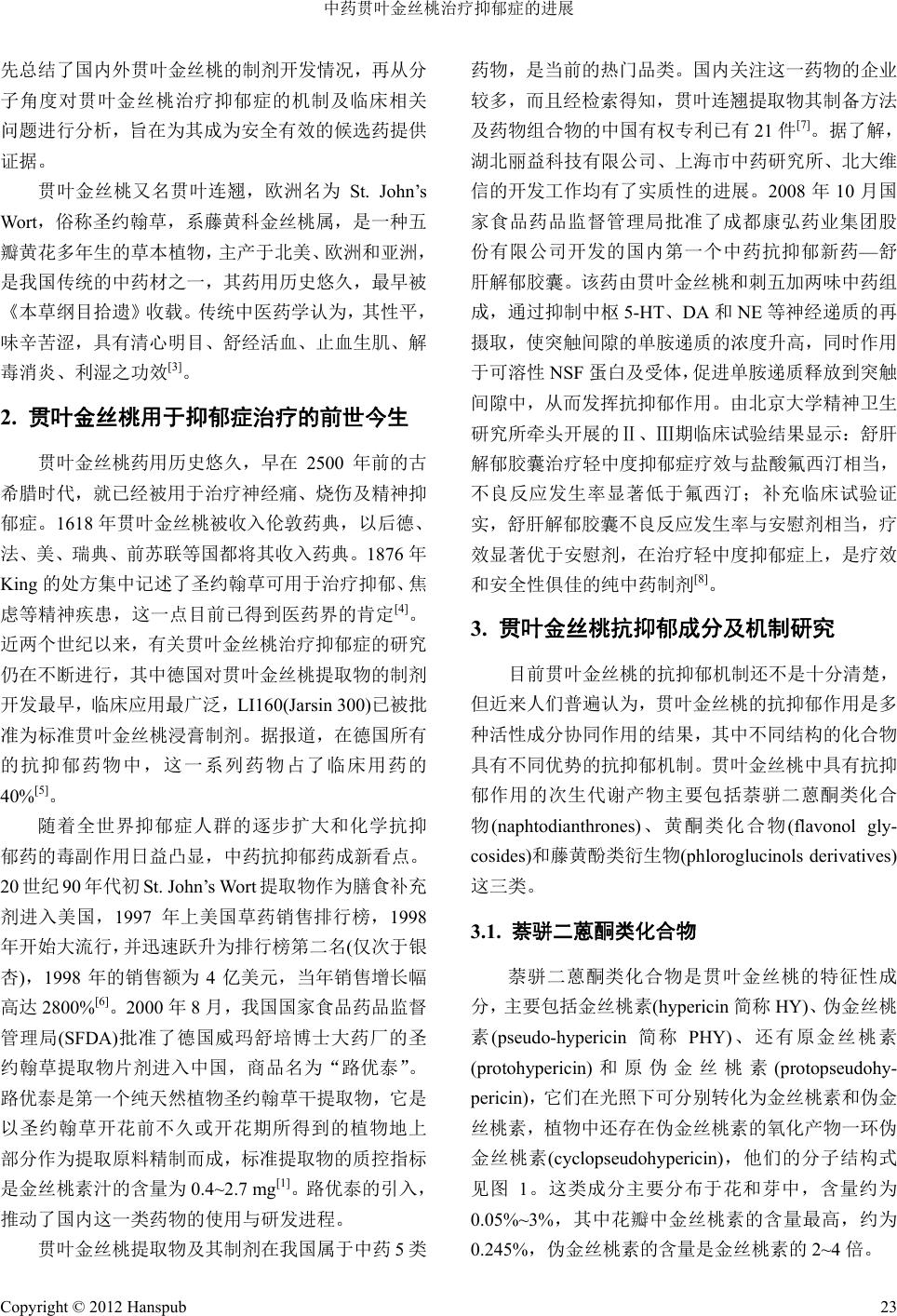

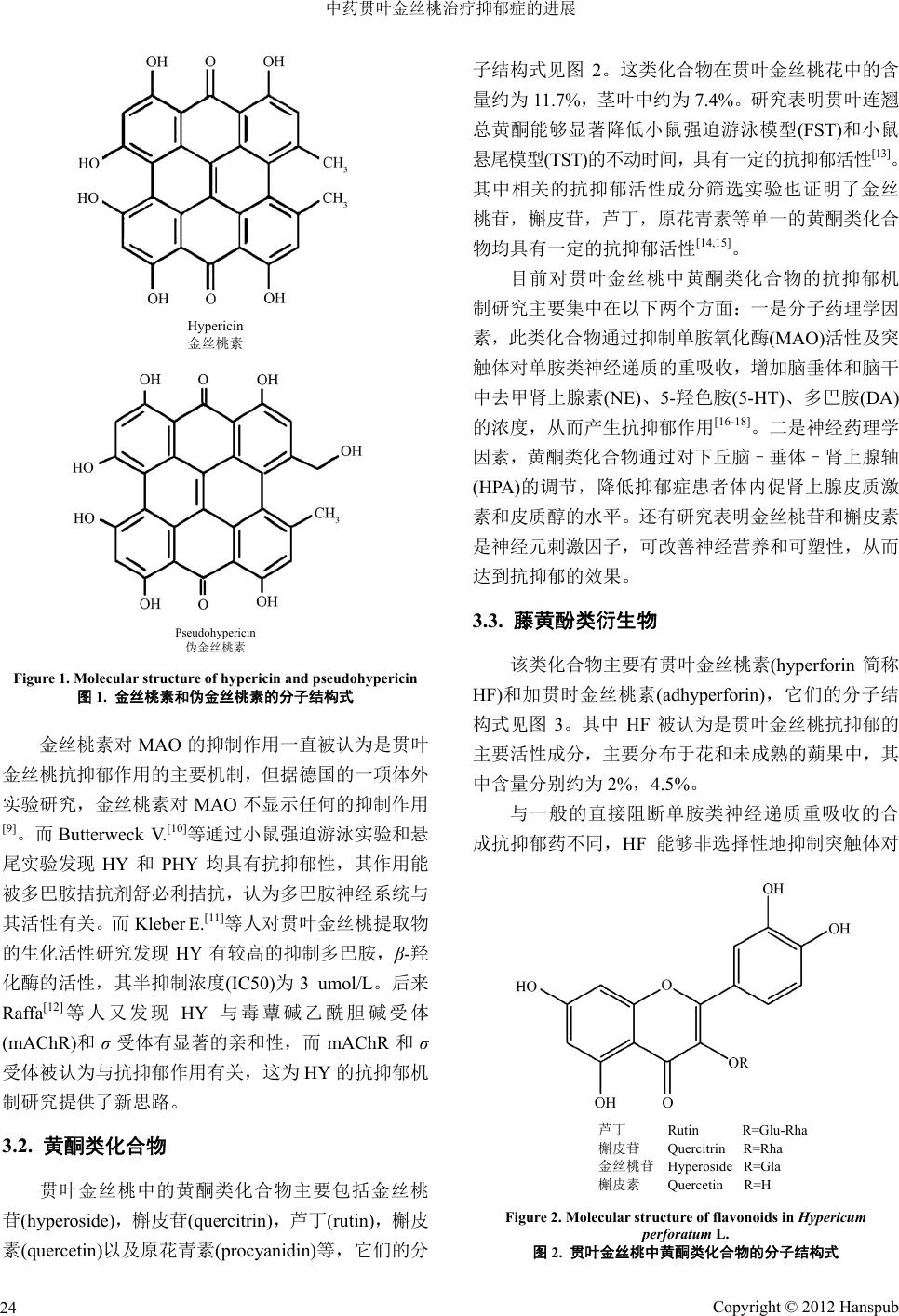

International Journal of Psychiatry and Neurology 国际神经精神科学杂志, 2012, 1, 22-26 http://dx.doi.org/10.12677/ijpn.2012.13006 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ijpn.html) The Progress of Chinese Traditional Medicine Hypericum perforatum L. for the Treatment of Depression Qiongqiong Lv, Juyuan Liu*, Jun Yang, Yanjuan Pan, Lu Lu School of Pharmacy, Xinxiang Medical University, Xinxiang Email: *liujuyuan@xxmu.edu.cn Received: Jun. 29th, 2012; revised: Jul. 5th, 2012; accepted: Jul. 9th, 2012 Abstract: With the increased prevalence of depression and social burden every year, the development of antidepressant is becoming a hop priority. Hypericum perforatum L., also known as St. John’s Wort in Europe, has been used for the treatment of depression for thousands of years. It is the only herbal alternative to classic synthetic antidepressants in the therapy of mild to moderate depression. By analyzing the clinical antidepressant efficacy and mechanism of Hypericum perforatum L., it aims at providing some evidence for Hypericum perforatum L. as a safe and effective drug candidate, and also provides a reference for the research and development of our traditional antidepressant herb. Keywords: Hypericum perforatum L.; Depression; Mechanism; Drug Interaction 中药贯叶金丝桃治疗抑郁症的进展 吕琼琼,刘巨源*,杨 俊,潘艳娟,路 璐 新乡医学院药学院,新乡 Email: *liujuyuan@xxmu.edu.cn 收稿日期:2012 年6月29 日;修回日期:2012年7月5日;录用日期:2012年7月9日 摘 要:抑郁症患病率逐年上升,社会负担不断加重,开发抗抑郁症药物已是当务之急。贯叶金丝桃又名圣约 翰草,用于抑郁症治疗已有上千年历史,是目前替代经典抗抑郁合成药物治疗轻度和中度抑郁症的唯一草药。 本文通过分析贯叶金丝桃治疗抑郁症的临床疗效和作用机理,为其成为安全有效的候选药提供证据,也为我国 传统抗抑郁中草药的研究和开发提供参考。 关键词:贯叶金丝桃;抑郁症;作用机理;药物相互作用 1. 引言 抑郁症作为高速发展的现代经济的“副产品”, 已经越来越广泛地影响着人们的生活。全球约有 3.5 亿抑郁症患者,抑郁症已经成为世界第二大疾病。在 中国,目前抑郁症的患病率约为3%~5%并呈逐年上 升趋势,抑郁症患者估计有 3600 万人,世界卫生组 织、世界银行和哈佛大学的一项联合研究表明,抑郁 症已经成为中国负担第二大疾病,在我国造成的总经 济负担达到621 亿元[1,2]。所以,无论从疾病谱、患病 率及社会负担来看,研究开发治疗抑郁症的药物都迫 在眉睫。 现代病理学研究表明抑郁症发病机制甚为复杂, 诱发因素较多。针对某单一环节的药物往往难以取得 满意的疗效。合成抑郁药大多存在抗抑郁谱窄,毒副 作用大,价格高和易复发等缺陷。故国内外在抗抑郁 药的研制与开发方面越来越重视植物药资源的利用。 其中贯叶金丝桃提取物因其显著的疗效和良好的安 全性已成为治疗轻度和中度抑郁症的首选药,本文首 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 22  中药贯叶金丝桃治疗抑郁症的进展 先总结了国内外贯叶金丝桃的制剂开发情况,再从分 子角度对贯叶金丝桃治疗抑郁症的机制及临床相关 问题进行分析,旨在为其成为安全有效的候选药提供 证据。 贯叶金丝桃又名贯叶连翘,欧洲名为 St. John’s Wort,俗称圣约翰草,系藤黄科金丝桃属,是一种五 瓣黄花多年生的草本植物,主产于北美、欧洲和亚洲, 是我国传统的中药材之一,其药用历史悠久,最早被 《本草纲目拾遗》收载。传统中医药学认为,其性平, 味辛苦涩,具有清心明目、舒经活血、止血生肌、解 毒消炎、利湿之功效[3]。 2. 贯叶金丝桃用于抑郁症治疗的前世今生 贯叶金丝桃药用历史悠久,早在 2500 年前的古 希腊时代,就已经被用于治疗神经痛、烧伤及精神抑 郁症。1618 年贯叶金丝桃被收入伦敦药典,以后德、 法、美、瑞典、前苏联等国都将其收入药典。1876年 King 的处方集中记述了圣约翰草可用于治疗抑郁、焦 虑等精神疾患,这一点目前已得到医药界的肯定[4]。 近两个世纪以来,有关贯叶金丝桃治疗抑郁症的研究 仍在不断进行,其中德国对贯叶金丝桃提取物的制剂 开发最早,临床应用最广泛,LI160(Jarsin 300)已被批 准为标准贯叶金丝桃浸膏制剂。据报道,在德国所有 的抗抑郁药物中,这一系列药物占了临床用药的 40%[5]。 随着全世界抑郁症人群的逐步扩大和化学抗抑 郁药的毒副作用日益凸显,中药抗抑郁药成新看点。 20 世纪 90 年代初 St. John’s Wort提取物作为膳食补充 剂进入美国,1997 年上美国 草药销售排行榜,1 998 年开始大流行,并迅速跃升为排行榜第二名(仅次于银 杏),1998 年的销售额为4亿美元,当年销售增长幅 高达 2800%[6]。2000 年8月,我国国家食品药品监督 管理局(SFDA)批准了德国威玛舒培博士大药厂的圣 约翰草提取物片剂进入中国,商品名为“路优泰”。 路优泰是第一个纯天然植物圣约翰草干提取物,它是 以圣约翰草开花前不久或开花期所得到的植物地上 部分作为提取原料精制而成,标准提取物的质控指标 是金丝桃素汁的含量为0.4~2.7 mg[1]。路优泰的引入, 推动了国内这一类药物的使用与研发进程。 贯叶金丝桃提取物及其制剂在我国属于中药 5类 药物,是当前的热门品类。国内关注这一药物的企业 较多,而且经检索得知,贯叶连翘提取物其制备方法 及药物组合物的中国有权专利已有21 件[7]。据了解, 湖北丽益科技有限公司、上海市中药研究所、北大维 信的开发工作均有了实质性的进展。2008 年10月国 家食品药品监督管理局批准了成都康弘药业集团股 份有限公司开发的国内第一个中药抗抑郁新药—舒 肝解郁胶囊。该药由贯叶金丝桃和刺五加两味中药组 成,通过抑制中枢5-HT、DA和NE 等神经递质的再 摄取,使突触间隙的单胺递质的浓度升高,同时作用 于可溶性 NSF蛋白及受体,促进单胺递质释放到突触 间隙中,从而发挥抗抑郁作用。由北京大学精神卫生 研究所牵头开展的Ⅱ、Ⅲ期临床试验结果显示:舒肝 解郁胶囊治疗轻中度抑郁症疗效与盐酸氟西汀相当, 不良反应发生率显著低于氟西汀;补充临床试验证 实,舒肝解郁胶囊不良反应发生率与安慰剂相当,疗 效显著优于安慰剂,在治疗轻中度抑郁症上,是疗效 和安全性俱佳的纯中药制剂[8]。 3. 贯叶金丝桃抗抑郁成分及机制研究 目前贯叶金丝桃的抗抑郁机制还不是十分清楚, 但近来人们普遍认为,贯叶金丝桃的抗抑郁作用是多 种活性成分协同作用的结果,其中不同结构的化合物 具有不同优势的抗抑郁机制。贯叶金丝桃中具有抗抑 郁作用的次生代谢产物主要包括萘骈二蒽酮类化合 物(naphtodianthrones)、黄酮类化合物(flavonol gly- cosides)和藤黄酚类衍生物(phloroglucinols derivatives) 这三类。 3.1. 萘骈二蒽酮类化合物 萘骈二蒽酮类化合物是贯叶金丝桃的特征性成 分,主要包括金丝桃素(hypericin简称 HY)、伪金丝桃 素(pseudo-hypericin 简称 PHY)、还有原金丝桃素 (protohypericin) 和原伪金丝桃素(protopseudohy- pericin),它们在光照下可分别转化为金丝桃素和伪金 丝桃素,植物中还存在伪金丝桃素的氧化产物一环伪 金丝桃素(cyclopseudohypericin),他们的分子结构式 见图 1。这类成分主要分布于花和芽中,含量约为 0.05%~3%,其中花瓣中金丝桃素的含量最高,约为 0.245%,伪金丝桃素的含量是金丝桃素的 2~4 倍。 Copyright © 2012 Hanspub 23  中药贯叶金丝桃治疗抑郁症的进展 Hypericin 金丝桃素 Pseudohypericin 伪金丝桃素 Figure 1. Molecular structure of hypericin and pseudohypericin 图1. 金丝桃素和伪金丝桃素的分子结构式 金丝桃素对 MAO 的抑制作用一直被认为是贯叶 金丝桃抗抑郁作用的主要机制,但据德国的一项体外 实验研究,金丝桃素对 MAO 不显示任何的抑制作用 [9]。而 Butterweck V.[10]等通过小鼠强迫游泳实验和悬 尾实验发现 HY和PHY 均具有抗抑郁性,其作用能 被多巴胺拮抗剂舒必利拮抗,认为多巴胺神经系统与 其活性有关。而 Kleber E.[11]等人对贯叶金丝桃提取物 的生化活性研究发现HY 有较高的抑制多巴胺,β-羟 化酶的活性,其半抑制浓度(IC50)为3 umol/L。后来 Raffa[12] 等人又发现HY 与毒蕈碱乙酰胆碱受体 (mAChR)和σ受体有显著的亲和性,而mAChR 和σ 受体被认为与抗抑郁作用有关,这为HY 的抗抑郁机 制研究提供了新思路。 3.2. 黄酮类化合物 贯叶金丝桃中的黄酮类化合物主要包括金丝桃 苷(hyperoside),槲皮苷(quercitrin),芦丁(rutin),槲皮 素(quercetin)以及原花青素(procyanidin)等,它们的分 子结构式见图 2。这类化合物在贯叶金丝桃花中的含 量约为 11.7%,茎叶中约为 7.4%。研究表明贯叶连翘 总黄酮能够显著降低小鼠强迫游泳模型(FST)和小鼠 悬尾模型(TST)的不动时间,具有一定的抗抑郁活性[13]。 其中相关的抗抑郁活性成分筛选实验也证明了金丝 桃苷,槲皮苷,芦丁,原花青素等单一的黄酮类化合 物均具有一定的抗抑郁活性[14,15]。 目前对贯叶金丝桃中黄酮类化合物的抗抑郁机 制研究主要集中在以下两个方面:一是分子药理学因 素,此类化合物通过抑制单胺氧化酶(MAO)活性及突 触体对单胺类神经递质的重吸收,增加脑垂体和脑干 中去甲肾上腺素(NE)、5-羟色胺(5-HT)、多巴胺(DA) 的浓度,从而产生抗抑郁作用[16-18]。二是神经药理学 因素,黄酮类化合物通过对下丘脑–垂体–肾上腺轴 (HPA)的调节,降低抑郁症患者体内促肾上腺皮质激 素和皮质醇的水平。还有研究表明金丝桃苷和槲皮素 是神经元刺激因子,可改善神经营养和可塑性,从而 达到抗抑郁的效果。 3.3. 藤黄酚类衍生物 该类化合物主要有贯叶金丝桃素(hyperforin 简称 HF)和加贯时金丝桃素(adhyperforin) ,它们的分子结 构式见图 3。其中 HF 被认为是贯叶金丝桃抗抑郁的 主要活性成分,主要分布于花和未成熟的蒴果中,其 中含量分别约为2%,4.5%。 与一般的直接阻断单胺类神经递质重吸收的合 成抗抑郁药不同,HF 能够非选择性地抑制突触体对 芦丁 Rutin R=Glu-Rha 槲皮苷 Quercitrin R=Rha 金丝桃苷 Hyperoside R=Gla 槲皮素 Quercetin R=H Figure 2. Molecular structure of flavonoids in Hypericum perforatum L. 图2. 贯叶金丝桃中黄酮类化合物的分子结构式 Copyright © 2012 Hanspub 24  中药贯叶金丝桃治疗抑郁症的进展 贯叶金丝桃素 Hyperforin R=H 加贯叶金丝桃素 Adhyperforin R=CH3 Figure 3. Molecular structure of hyperforin and adhyperforin 图3. 贯叶金丝桃素和加贯叶金丝桃素的分子结构式 5-HT,DA,NE 等神经递质以及对γ氨基丁酸(GABA), L-谷氨酸的重吸收。这种抑制机制还不明确,研究表 明可能与 HF能升高突触细胞内钠离子浓度,开放突 触前钙通道,降低突触小泡的跨膜pH梯度有关[19], 从而在阻断单胺类递质重吸收的同时又促进神经递 质释放,Eckert 等还认为与 HF 可改变神经元细胞膜 的流动性有关。Kristina Leuner 等进一步研究证实HF 对诱导阳离子([Na+]i、[Ca2+]i)进入突触体细胞内具有 高度的特异性且与非选择性阳离子通道TRPC6 有关, TRPC6 通道可提高细胞内[Na+]i从而降低细胞内外的 浓度梯度,消除神经递质转运蛋白运作的驱动力,进 而抑制神经递质的转运。另外,HF 还可通过酪氨酸 激酶相关的磷脂酶 C-γ信号通路激活 TRPC6 通道[20], 诱导神经生长因子的产生,Yanlin Wang 等人也发现 HF 能提高线粒体的功能,促进少突神经胶质细胞的 发育,促进神经轴突的生长,改善抑郁症患者神经元 突起萎缩的症状[21]。 2010 年,Birgit Kraus[22]的体外实验研究表明HF 是小神经胶质细胞和吞噬细胞中诱生型 NO 合酶和吞 噬作用的调节器,可诱导细胞信号转导通路的变化防 止NO 等炎症因子的过量生成。有证据表明,一旦脑 内小胶质细胞和具免疫活性的细胞被激活,就会发挥 强大的吞噬作用并释放 NO等炎症因子,而过量 NO 的产生和异常炎症反应是导致神经退行性疾病(包括 抑郁症)的关键。但由于HF 对光和氧的敏感性及在水 溶液中的不稳定性,虽然 24小时后 HF 改变了细胞的 炎症反应但却无法检测到HF 的存在,所以具体调节 机制仍需进一步研究,猜测有以下两种可能:一、HF 即使在短时间暴露后仍可诱导细胞信号和转录途径 的长期变化;二、HF 虽然不存在,但其产生了活跃 的代谢产物继续调节炎症反应。 4. 贯叶金丝桃的药物相互作用 近年来,贯叶金丝桃的药代动力学和药效学研究 为贯叶金丝桃的临床应用提供可靠依据的同时,也推 动了临床另一焦点问题的发展—贯叶金丝桃的药物 相互作用。在过去的5年里,有近 80篇关于贯叶金 丝桃和一些处方药相互作用的报道,这些药物与贯叶 金丝桃联合使用后会导致其血药浓度下降(AUC降低 30%~80%),药效降低,不良反应也会增加。例如 贯 叶金丝桃与 5-HT 再摄取抑制剂(如帕罗西汀)及5-HT 受体激动剂(如舒马曲坦)联合使用会出现 5-HT 症候 群[23]。故贯叶金丝桃的药物相互作用研究对于指导临 床合理安全用药至关重要。 目前,有足够的药物相互作用实验及临床病例报 告[23-28]证明,贯叶金丝桃能够诱导细胞色素 P450 酶 (CYP)(尤其是CYP3A4,CYP2C19)的表达,同时提高 肠道 P糖蛋白的活性,改变药物在体内的代谢过程。 故经过 CYP 和P糖蛋白代谢的药物与贯叶金丝桃合 用时都会出现药物相互作用。被报道的药物主要包括 以下几类:免疫抑制剂如环孢菌素、他克莫司等,蛋 白酶抑制剂如沙奎那韦、茚地那韦等,非核苷类逆转 录酶抑制剂如奈韦拉平、地拉韦啶等,口服避孕药如 炔雌醇、炔诺酮等,三环类抗抑郁药以及苯二氮卓类 药如阿米替林,咪达唑仑等,抗肿瘤药如伊立替康, 他汀类降血脂药如辛伐他汀、阿托伐他汀,还有地高 辛,华法林,维拉帕米等。 进一步了解到贯叶金丝桃的主要抗抑郁成分 HF 是孕甾烷 X受体(PXR)最强大的配体,通过激活 PXR, 主要诱导 CYP亚型 CYP3A4,CYP2 C1 9,CYP2E1 的 表达,对CYP1A2,CYP2C9 等亚型无作用。Rajanikanth Madabushi [29]等人还证实这种诱导作用与 HF 的含量 有关,HF 含量小于1%的贯叶金丝桃提取物在治疗轻 中度抑郁症方面明显优于安慰剂,与米帕明、氟西汀 等效且不显示药物相互作用。贯叶金丝桃对P糖蛋白 的诱导活性可能还与其他活性成分有关,有实验证明 无HF 的贯叶金丝桃提取物仍可诱导 P糖蛋白的表达 活性,0.03~3 μmol· L -1 的HY 会诱导 P糖蛋白 3~7 倍 Copyright © 2012 Hanspub 25  中药贯叶金丝桃治疗抑郁症的进展 Copyright © 2012 Hanspub 26 的表达,槲皮素长期给药能提高肠道P糖蛋白的活性, 但具体机制还需要做进一步研究。 5. 新药研发思路 综上所述,贯叶金丝桃在治疗抑郁症的同时还需 要考虑其临床应用的禁忌症及注意事项,以免发生药 物相互作用。同时,进一步探明贯叶金丝桃的抗抑郁 作用及药物相互作用的分子机制对植物替代疗法的 评估和优化提供了思路。我们可以从以下几个方面对 贯叶金丝桃制剂进行优化和研发:一、通过考察提取 物中金丝桃素,贯叶金丝桃素及黄酮类成分含量及比 例对药物相互作用的影响,完善贯叶金丝桃的质量标 准,保证贯叶金丝桃及其制剂的安全有效使用;二、 对贯叶金丝桃素进行结构改造,减少其药物副作用。 体外研究发现,贯叶金丝桃素的烯醇式环己二酮结构 经修饰后所得的衍生物抑制神经递质重吸收的作用 明显[29];三、开发贯叶金丝桃复方制剂,有报道称, 贯叶金丝桃与一些中药联用可使其药物相互作用发 生率降低。 6. 致谢 感谢我的导师刘巨源和杨俊教授,本文是在他们 的亲切关怀和悉心指导下完成的。他们严肃的科学态 度和一丝不苟、精益求精的工作作风一直是我工作、 学习中的榜样,深深的激励着我。他们严谨的指导方 式和创新的思路理念给予我无尽的启迪。还要感谢一 起帮助我完成本文的同学和朋友,正是因为你们的支 持,我才能克服困难直至本文顺利完成。 参考文献 (References) [1] 丁香园. 2010 年抗抑郁药市场研究报告[URL], 2012. http://d.dxy.cn/preview/2359551 [2] 米内网. 首届抗抑郁药物论坛在沪举行[URL], 2012. http://www.menet.com.cn/Articles/IEconomy/201110/20111013 092308238_56373.html [3] 中科院西北植物研究所. 秦岭植物志(第一卷, 第三册)[M]. 北京: 科学出版社, 1981: 303. [4] 孙秋红. 抗抑郁良药——路优泰[J]. 河南实用神经疾病杂志, 2002, 5(2): 67. [5] 中国医药经济信息网. 190 亿美元: 抗抑郁药的豪门盛宴 [URL], 2012. http://www.meinet.com.cn:8080/LocaleCompanyDynamic/show LocalCompanyDynamicDetailsAction.action?imId=98564599C 5314F42A332BAB3B1AB36F6. [6] Nutrition Business Journal Chapter: Nutrition Business Interna- tional. San Diego, 1998. [7] 国家知识产权局. 中国知识产权网[URL]. http://www.cninfo.com. [8] 成都康弘药业集团. 舒肝解郁胶囊前生今世[J]. 中国医院院 长, 2011, 8: 76. [9] K. Linde, G. Ramirez, C. D. Mulrow, et al. St John’s wort for depression—An overview and meta-analysis of randomised clini- cal trials. BMJ, 1996, 313(7052): 253-258. [10] V. Butterweck, A. Wall, U. Lieflander-Wulf, et al. Effects of the total extract and fractions of Hypericum perforatum in animal assays for antidepressant activity. Pharmacopsychiatry, 1997, 30 (Suppl. 2): 117-124. [11] E. Kleber, T. Obry, S. Hippeli, et al. Biochemical activities of extracts from Hypericum perforatum L. 1st communication: In- hibition of dopamine-beta-hydroxylase. Arzneimittelforschung, 1999, 49(2): 106-109. [12] R. B. Raffa. Screen of receptor and uptake-site activity of hy- pericin component of St. John’s wort reveals sigma receptor binding. Life Science, 1998, 62(16): 265-270. [13] 石永平, 汪海. 高度富集黄酮类成 分的贯叶连翘提取物抗抑 郁作用[J]. 中药新药与临床药理, 2006, 17(1): 4-7. [14] V. Butterweck, G. Jurgenliemk, A. Nahrstedt, et al. Flavonoids from Hypericum perforatum show antidepressant activity in the forced swimming test. Planta Medica, 2000, 66(1): 3-6. [15] M. Noldner, K. Schotz. Rutin is essential for the antidepressant activity of Hypericum perforatum extracts in the forced swim- ming test. Planta Medica, 2002, 68(7): 577-580. [16] 张庆建, 赵毅民, 杨明等. 黄酮类化合物对中枢神经系统的 作用 [J]. 中国中药杂志, 2001, 26(8): 511-513. [17] G. Calapai1, A. Crupi, F. Firenzuoli, et al. Serotonin, norepi- nephrine and dopamine involvement in the antidepressant action of Hypericum perforatum. Pharmacopsychiatry, 2001, 34(2): 45- 49. [18] 徐立, 魏翠娥, 赵明波等. 贯叶金丝桃总黄酮对小鼠抑郁症 模型的实验研究[J]. 中国中药杂志, 2005, 30(15): 1184-1188. [19] N. Roz, M. Rehavi. Hyperforin inhibits vesicular uptake of mono- amines by dissipating pH gradient across synaptic vesicle mem- brane. Life Science, 2003, 73(4): 461-470. [20] K. Treiber, A. Singer, B. Henke, et al. Hyperforin activates non- selective cation channels (NSCCs). British Journal of Pharma- cology, 2005, 145(1): 75-83. [21] Y. Wang, Y. Zhang, J. He, et al. Hyperforin promotes mitochon- drial function and development of oligodendrocytes. Journal of Neurochemistry, 2011, 119(3): 555-568. [22] B. Kraus, H. Wolff, E. F. Elstner, et al. Hyperforin is a modula- tor of inducible nitric oxide synthase and phagocytosis in micro- glia and macrophages. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Phar- macology, 2010, 381(6): 541-553. [23] F. Borrelli, A. A. Izzo. Herb-drug interactions with St John’s wort (Hypericum perforatum): An update on clinical observa- tions. AAPS Journal, 2009, 11(4): 710-727. [24] R. Groning, J. Breitkreutz and R. S. Muller. Physico-chemical interactions between extracts of Hypericum perforatum L. and drugs. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceu- tics, 2003, 56(2): 231-236. [25] L. Henderson, Q. Y. Yue, C. Bergquist, et al. St John’s wort (Hypericum perforatum): Drug interactions and clinical outcomes. British Journal of Clinical Pharmacology, 2002, 54(4): 349-356. [26] A. A. Izzo. Drug interactions with St. John’s Wort (Hypericum perforatum): A review of the clinical evidence. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2004, 42(3): 139-148. [27] R. Madabushi, B. Frank, B. Drewelow, et al. Hyperforin in St. John’s wort drug interactions. European Journal of Clinical Phar- macology, 2006, 62(3): 225-233. [28] R. S. Muller, J. Breitkreutz and R. Groning. Interactions be- tween aqueous Hypericum perforatum extracts and drugs: In vi- tro studies. Phytotherapy Research, 2004, 18(12): 1019-1023. [29] L. Verotta, G. Appendino, E. Belloro, et al. Synthesis and bio- logical evaluation of hyperforin analogues. Part I. Modification of the Enolized Cyclohexanedione Moiety, 2002, 65(4): 433-438. |