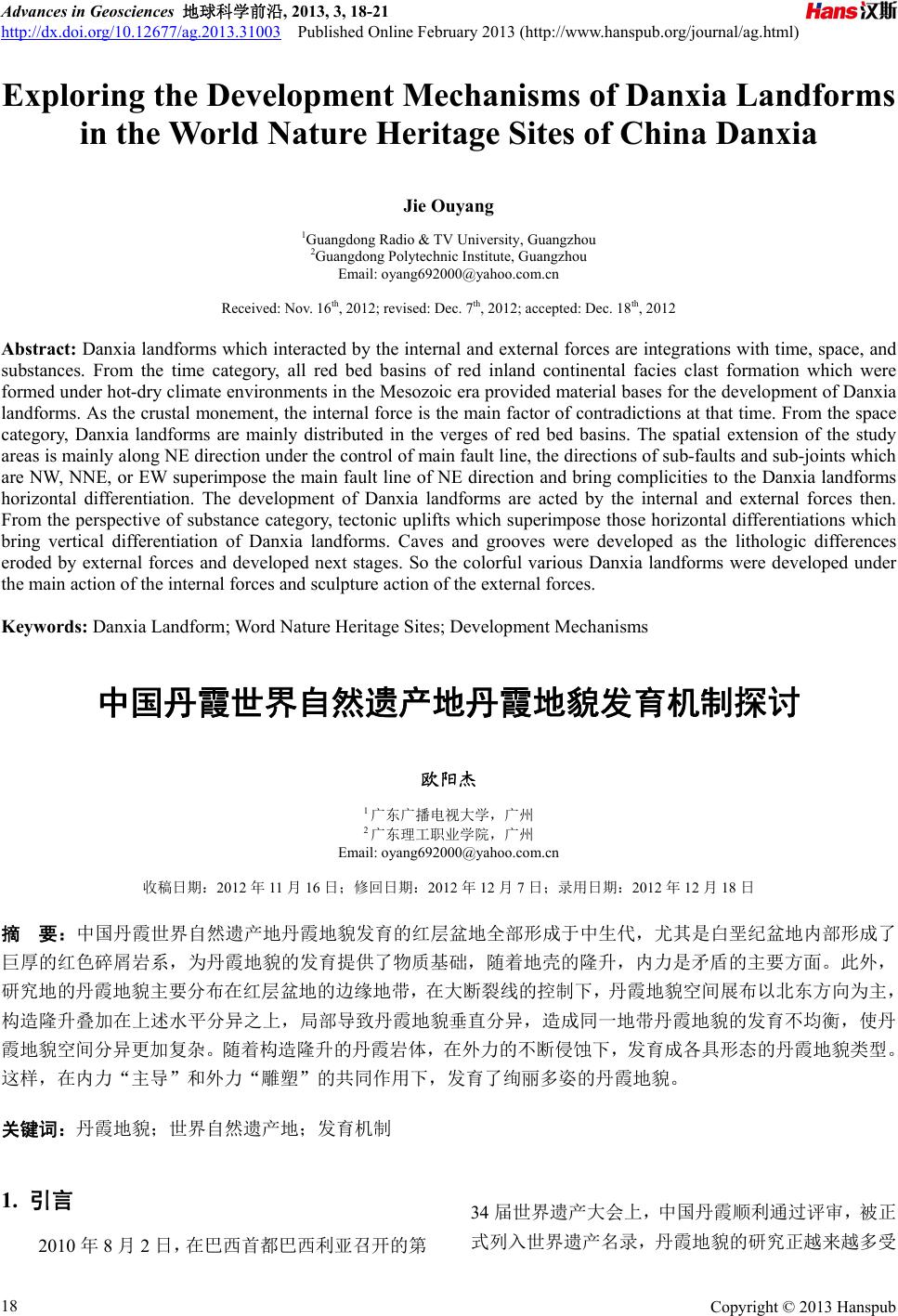

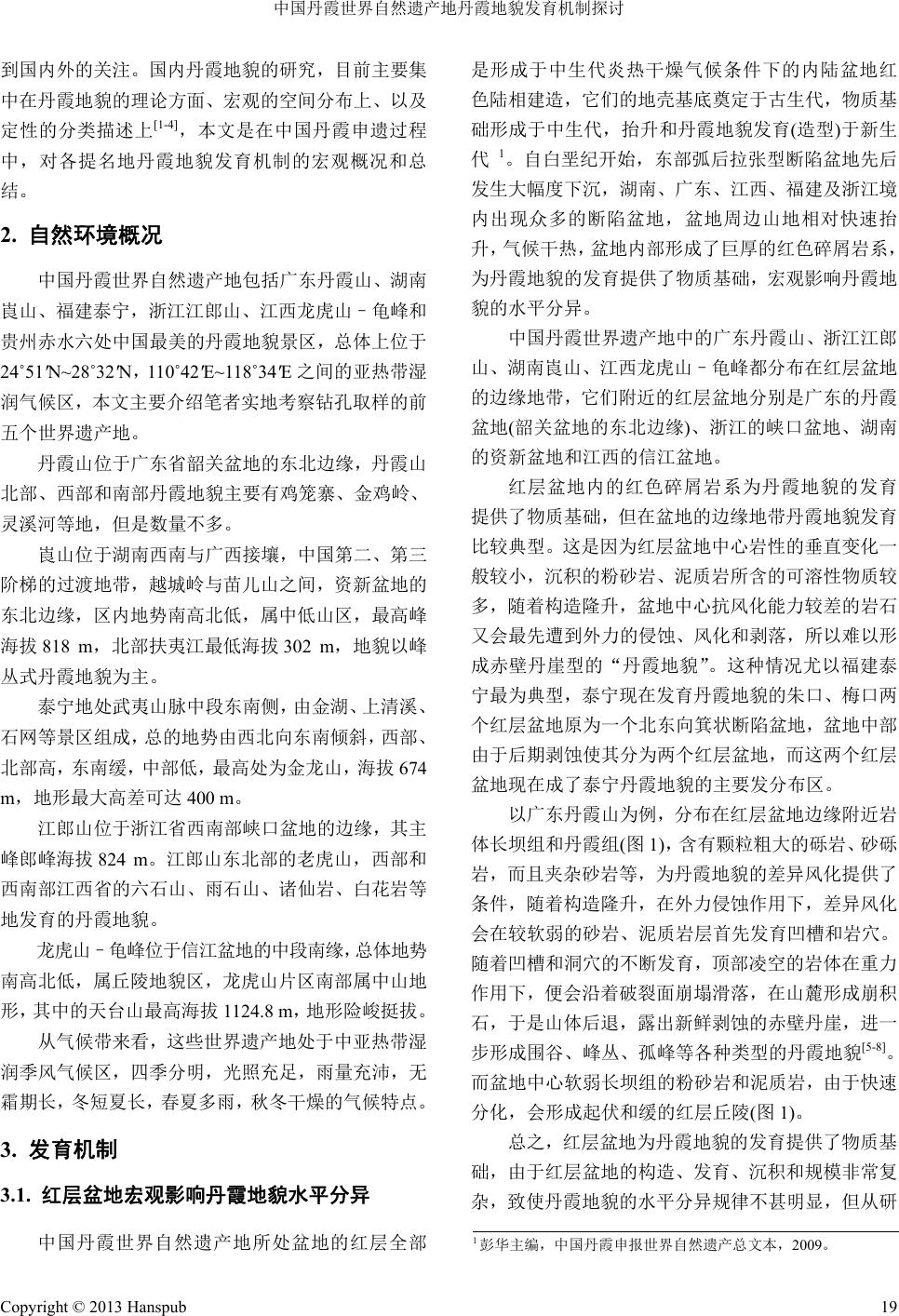

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 18-21 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.31003 Published Online February 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Exploring the Development Mechanisms of Danxia Landforms in the World Nature Heritage Sites of China Danxia Jie Ouyang 1Guangdong Radio & TV University, Guangzhou 2Guangdong Polytechnic Institute, Guangzhou Email: oyang692000@yahoo.com.cn Received: Nov. 16th, 2012; revised: Dec. 7th, 2012; accepted: Dec. 18th, 2012 Abstract: Danxia landforms which interacted by the internal and external forces are integrations with time, space, and substances. From the time category, all red bed basins of red inland continental facies clast formation which were formed under hot-dry climate environments in the Mesozoic era provided material bases for the development of Danxia landforms. As the crustal monement, the internal force is the main factor of contradictions at that time. From the space category, Danxia landforms are mainly distributed in the verges of red bed basins. The spatial extension of the study areas is mainly along NE direction under the control of main fault line, the directions of sub-faults and sub-jo ints which are NW, NNE, or EW superimpose the main fault line of NE direction and bring complicities to the Danxia landforms horizontal differentiation. The development of Danxia landforms are acted by the internal and external forces then. From the perspective of substance category, tectonic uplifts which superimpose those horizontal differentiations which bring vertical differentiation of Danxia landforms. Caves and grooves were developed as the lithologic differences eroded by external forces and developed next stages. So the colorful various Danxia landforms were developed under the main action of the internal forces and sculpture action of the external forces. Keywords: Danxia Landform; Word Nature Heritage Sites; Development Mechanisms 中国丹霞世界自然遗产地丹霞地貌发育机制探讨 欧阳杰 1广东广播电视大学,广州 2广东理工职业学院,广州 Email: oyang692000@yahoo.com.cn 收稿日期:2012 年11 月16 日;修回日期:2012 年12 月7日;录用日期:2012 年12 月18 日 摘 要:中国丹霞世界自然遗产地丹霞地貌发育的红层盆地全部形成于中生代,尤其是白垩纪盆地内部形成了 巨厚的红色碎屑岩系,为丹霞地貌的发育提供了物质基础,随着地壳的隆升,内力是矛盾的主要方面。此外, 研究地的丹霞地貌主要分布在红层盆地的边缘地带,在大断裂线的控制下,丹霞地貌空间展布以北东方向为主, 构造隆升叠加在上述水平分异之上,局部导致丹霞地貌垂直分异,造成同一地带丹霞地貌的发育不均衡,使丹 霞地貌空间分异更加复杂。随着构造隆升的丹霞岩体,在外力的不断侵蚀下,发育成各具形态的丹霞地貌类型。 这样,在内力“主导”和外力“雕塑”的共同作用下,发育了绚丽多姿的丹霞地貌。 关键词:丹霞地貌;世界自然遗产地;发育机制 1. 引言 2010 年8月2日,在巴西首都巴西利亚召开的第 34 届世界遗产大会上,中国丹霞顺利通过评审,被正 式列入世界遗产名录,丹霞地貌的研究正越来越多受 Copyright © 2013 Hanspub 18  中国丹霞世界自然遗产地丹霞地貌发育机制探讨 到国内外的关注。国内丹霞地貌的研究,目前主要集 中在丹霞地貌的理论方面、宏观的空间分布上、以及 定性的分类描述上[1-4],本文是在中国丹霞申遗过程 中,对各提名地丹霞地貌发育机制的宏观概况和总 结。 2. 自然环境概况 中国丹霞世界自然遗产地包括广东丹霞山、湖南 崀山、福建泰宁,浙江江郎山、江西龙虎山–龟峰和 贵州赤水六处中国最美的丹霞地貌景区,总体上位于 24˚51'N~28˚32'N,110 ˚42'E~118˚34'E之间的亚热带湿 润气候区,本文主要介绍笔者实地考察钻孔取样的前 五个世界遗产地。 丹霞山位于广东省韶关盆地的东北边缘,丹霞山 北部、西部和南部丹霞地貌主要有鸡笼寨、金鸡岭、 灵溪河等地,但是数量不多。 崀山位于湖南西南与广西接壤,中国第二、第三 阶梯的过渡地带,越城岭与苗儿山之间,资新盆地的 东北边缘,区内地势南高北低,属中低山区,最高峰 海拔 818 m,北部扶夷江最低海拔 302 m,地貌以峰 丛式丹霞地貌为主。 泰宁地处武夷山脉中段东南侧,由金湖、上清溪、 石网等景区组成,总的地势由西北向东南倾斜,西部、 北部高,东南缓,中部低,最高处为金龙山,海拔 674 m,地形最大高差可达 400 m。 江郎山位于浙江省西南部峡口盆地的边缘,其主 峰郎峰海拔 824 m。江郎山东北部的老虎山,西部和 西南部江西省的六石山、雨石山、诸仙岩、白花岩等 地发育的丹霞地貌。 龙虎山–龟峰位于信江盆地的中段南缘,总体地势 南高北低,属丘陵地貌区,龙虎山片区南部属中山地 形,其中的天台山最高海拔 1124.8 m,地形险峻挺拔。 从气候带来看,这些世界遗产地处于中亚热带湿 润季风气候区,四季分明,光照充足,雨量充沛,无 霜期长,冬短夏长,春夏多雨,秋冬干燥的气候特点。 3. 发育机制 3.1. 红层盆地宏观影响丹霞地貌水平分异 中国丹霞世界自然遗产地所处盆地的红层全部 是形成于中生代炎热干燥气候条件下的内陆盆地红 色陆相建造,它们的地壳基底奠定于古生代,物质基 础形成于中生代,抬升和丹霞地貌发育(造型)于新生 代1。自白垩纪开始,东部弧后拉张型断陷盆地先后 发生大幅度下沉,湖南、广东、江西、福建及浙江境 内出现众多的断陷盆地,盆地周边山地相对快速抬 升,气候干热,盆地内部形成了巨厚的红色碎屑岩系, 为丹霞地貌的发育提供了物质基础,宏观影响丹霞地 貌的水平分异。 中国丹霞世界遗产地中的广东丹霞山、浙江江郎 山、湖南崀山、江西龙虎山–龟峰都分布在红层盆地 的边缘地带,它们附近的红层盆地分别是广东的丹霞 盆地(韶关盆地的东北边缘)、浙江的峡口盆地、湖南 的资新盆地和江西的信江盆地。 红层盆地内的红色碎屑岩系为丹霞地貌的发育 提供了物质基础,但在盆地的边缘地带丹霞地貌发育 比较典型。这是因为红层盆地中心岩性的垂直变化一 般较小,沉积的粉砂岩、泥质岩所含的可溶性物质较 多,随着构造隆升,盆地中心抗风化能力较差的岩石 又会最先遭到外力的侵蚀、风化和剥落,所以难以形 成赤壁丹崖型的“丹霞地貌”。这种情况尤以福建泰 宁最为典型,泰宁现在发育丹霞地貌的朱口、梅口两 个红层盆地原为一个北东向箕状断陷盆地,盆地中部 由于后期剥蚀使其分为两个红层盆地,而这两个红层 盆地现在成了泰宁丹霞地貌的主要发分布区。 以广东丹霞山为例,分布在红层盆地边缘附近岩 体长坝组和丹霞组(图1),含有颗粒粗大的砾岩、砂砾 岩,而且夹杂砂岩等,为丹霞地貌的差异风化提供了 条件,随着构造隆升,在外力侵蚀作用下,差异风化 会在较软弱的砂岩、泥质岩层首先发育凹槽和岩穴。 随着凹槽和洞穴的不断发育,顶部凌空的岩体在重力 作用下,便会沿着破裂面崩塌滑落,在山麓形成崩积 石,于是山体后退,露出新鲜剥蚀的赤壁丹崖,进一 步形成围谷、峰丛、孤峰等各种类型的丹霞地貌[5-8]。 而盆地中心软弱长坝组的粉砂岩和泥质岩,由于快速 分化,会形成起伏和缓的红层丘陵(图1)。 总之,红层盆地为丹霞地貌的发育提供了物质基 础,由于红层盆地的构造、发育、沉积和规模非常复 杂,致使丹霞地貌的水平分异规律不甚明显,但从研 1彭华主编,中国丹霞申报世界自然遗产总文本,2009。 Copyright © 2013 Hanspub 19  中国丹霞世界自然遗产地丹霞地貌发育机制探讨 盆地边缘 盆地中心 软岩夹层 软岩夹层 坚硬的丹霞组砂砾岩 发育了典型的丹霞地貌 软弱的长坝组粉砂岩和泥质岩 发育了起伏和缓的红层丘陵 白寨顶段 锦石岩段 巴寨段 丹 霞 组 长 坝 组 软岩夹层 Figure 1. The strata profile at the border of the red bed basin of the Danxiashan (according to Penghua, 2009) 图1. 丹霞山红层盆地边缘地层剖面图(据彭华,2009) 究地来看,中国丹霞世界遗产地丹霞地貌发育在红层 盆地的边缘比较典型。 3.2. 断裂、节理宏观控制丹霞地貌空间展布 从研究地所处的板块位置来看(图2)浙江江郎山、 江西龙虎山–龟峰位于钦杭古板块结合带,该结合带 在浙江江郎山附近为北东向,向西进入龙虎山–龟峰 所在的信江盆地,大致转为东西方向,再往西又转为 北东方向延伸,广东丹霞山、福建泰宁和湖南崀山附 近的大断裂线也主要是北东方向延伸。 广东丹霞山所处的韶关盆地在早古生代以前属 于南岭褶皱系的一部分,北北东向的断层是区内的主 要断裂构造,韶关–仁化断裂控制盆地沉降中心,在 盆地抬升的过程中,其两侧还发育有 6条走向北北东 的断层。丹霞山的红色岩系中还发育有走向 10˚~35˚, 80˚~110˚和走向 310˚~340˚三组大节理。总之,燕山运 动发育的北东向和东西向断裂,控制了丹霞山丹霞地 貌空间展布 2。 湖南崀山位于中国中南部的扬子板块与华南板 块交接地带,北北东向的公田–宁乡–新宁——资源 大断裂(带)长达 400 多公里,走向 20˚~30˚,呈舒缓波 状斜穿崀山。与主干断裂相伴而生的有多组方向的节 理构造,主要有北北东向节理、北东向节理、近东西 向节理、北北西向四组。例如,八角寨峡谷群及鲸鱼 闹海的丹霞峰丛是由 NW 向(310˚~330˚)及NNE向 (20˚~30˚)两组节理控制发育而成。由此可见,区域性 的北北东向公田–宁乡–新宁资源断裂带及其 4组方 向的节理宏观上控制崀山丹霞地貌的空间展布 3。 Figure 2. Map of the plate position of the research sites (according to the text of Longhushan-Guifeng apply the word nature heritage sites, revised, 2008) 图2. 研究地所处板块位置示意图 (据龙虎山–龟峰申遗文本,有改动,2008) 福建泰宁在多次的构造活动过程中,形成 NE 向、 NW 向和 S-N 向等主断裂、节理及多组方向不均匀分 布的次级断裂和密集节理带。邵武–河源 NE 向断裂 及泰宁–龙岩S-N向断裂控制了泰宁红层盆地及盆地 内山体的总体排列方向。在构造节理、裂隙的控制下, 崇安组厚层砾岩、砂砾岩被这些断裂和节理带切割成 许多块体,为流水侵蚀、风化作用创造了条件,从而 奠定了红层盆地内的山块发育和分布基础。地表水沿 岩层的节理、裂隙侵蚀及后期的风化剥蚀、崩塌,逐 渐发育而成线谷、巷谷、峡谷,构成了沟壑纵横的峡 谷等丹霞地貌类型 4。 江西龙虎山–龟峰位于扬子古板块与华夏古板 块结合带东段,南靠武夷山隆起带,北临信江河谷盆 地(准平原化)。近 EW 向、NW 向断裂决定着龙虎山 丹霞山块的尺度、走向和轮廓,NNE、NEE、NW密 集节理带影响了丹霞石寨、峰丛、峰林、石墙、石梁、 石峰、石柱的排列方向,控制龙虎山–龟峰丹霞地貌 空间展布 5。 研究地的各盆地在喜马拉雅运动期间,主要发生 4中国丹霞地貌世界自然遗产系列提名——福建泰宁,2007。 5中国丹霞地貌–龙虎山–龟峰国家级风景名胜区,2008。 2中国丹霞地貌申报世界自然遗产分文本广东丹霞山,2008。 3中国丹霞地貌申报世界自然遗产分文本湖南崀山,2008。 Copyright © 2013 Hanspub 20  中国丹霞世界自然遗产地丹霞地貌发育机制探讨 Copyright © 2013 Hanspub 21 了以块状构造为特征的整体性或差异性抬升,形成了 各级断裂(层)和节理。在大断裂线的控制下,研究地 的丹霞地貌空间展布以北东方向为主,而次生发育的 断层和节理,叠加在这些主断裂线上,使研究地丹霞 地貌空间展布复杂化。 3.3. 构造隆升局部体现丹霞地貌垂直分异 断裂构造活动引起的差异抬升对丹霞地貌的垂 直分异有着重要影响,抬升较快的地区,在流水侵蚀 和重力崩塌等外力作用下,往往形成高峰深峡,如果 抬升后长期保持稳定,有利于丹霞地貌按连续过程从 幼年期到老年期逐步演化,而抬升较缓的地区,则可 见较多的丹霞洞穴,如福建泰宁上清溪等地。 间歇性抬升区域丹霞地貌的发育具有多层性。例 如,丹霞山丹霞地貌的发育宏观上大致有三层次:西 部为海拔 600 m、500 m和400 m;东部海拔为 400 m、 300 m和200 m,反映了三个侵蚀旋回或地壳的间歇 性上升所形成的三级侵蚀面。浙江江郎山和湖南崀山 也发育了 3级夷平面,级差可达 200 m,而福建泰宁、 江西龙虎山发育了 5级夷平面,级差也为 100 m左右。 随着地壳的每次抬升,开始新的风化侵蚀,或改造已 形成的地貌,或形成新的地貌,造成水平地带性上丹 霞地貌的垂直分异。 4. 总结 以上分析可知,中国丹霞世界自然遗产地丹霞地 貌的发育是时间、空间和物质的统一,内力与外力共 同作用的结果。 1) 从时间范畴看,研究地丹霞地貌发育的红层盆 地全部形成于中生代,尤其是白垩纪盆地内部形成了 巨厚的红色碎屑岩系,为丹霞地貌的发育提供了物质 基础。 2) 从空间范畴看,研究地丹霞地貌主要分布在红 层盆地的边缘,在大断裂线的控制下,丹霞地貌空间 展布以北东方向为主,构造隆升叠加在上述水平分异 之上,局部导致丹霞地貌垂直分异,造成同一水平地 带丹霞地貌发育不均衡,使丹霞地貌空间分异更加复 杂,这时,内力和外力共同影响丹霞地貌的发育。 3) 从物质范畴看,随构造隆升的丹霞岩体,在外 力的不断侵蚀下,发育成各具形态的丹霞地貌类型。 这样,在内力“主导”和外力“雕塑”的共同作用下, 发育了绚丽多姿的丹霞地貌。 5. 致谢 感谢中山大学博士生导师彭华教授提供了申遗 分文本和总文本(中、英文);南京大学博士生导师朱 诚教授对笔者的启迪。 参考文献 (References) [1] H. Peng. Danxia geomorphology of China: A review. Chinese Science Bulletin, 2001, 46(1): 38-44. [2] C. Zhu, H. Peng, J. Ouyang, et al. Rock resistance and the de- velopment of horizontal grooves on Danxia slopes. Geomorphol- ogy, 2010, 123(1-2): 84-96. [3] D. L. Qi, R. Yu, R. S. Zhan g, et al. On the spatia l patter n of Danxia landform in China. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(1): 41- 52. [4] 欧阳杰, 朱诚, 彭华. 丹霞地貌的国内外研究对比[J]. 地理 科学, 2011, 31(8): 996-1000. [5] J. Ouyang, C. Zhu, H. Peng, et al. Types and spatial combina- tions of Danxia landform of Fangyan in Zhejiang Province. Jour- nal of Geographic Sciences, 2009, 64(3): 631-640. [6] 欧阳杰. 中国丹霞世界自然遗产地地貌类型的对比研究[J]. 当代旅游, 2010, 5: 81-85. [7] 欧阳杰, 朱诚, 彭华等. 湖南崀山丹霞地貌岩体抗酸脆弱性 的实验研究[J]. 地球科学进展, 2011, 26(9): 965-970. [8] 欧阳杰, 黄进. 中国丹霞地貌空间分布探讨[J]. 地理空间信 息, 2011, 9(6): 55-59. |