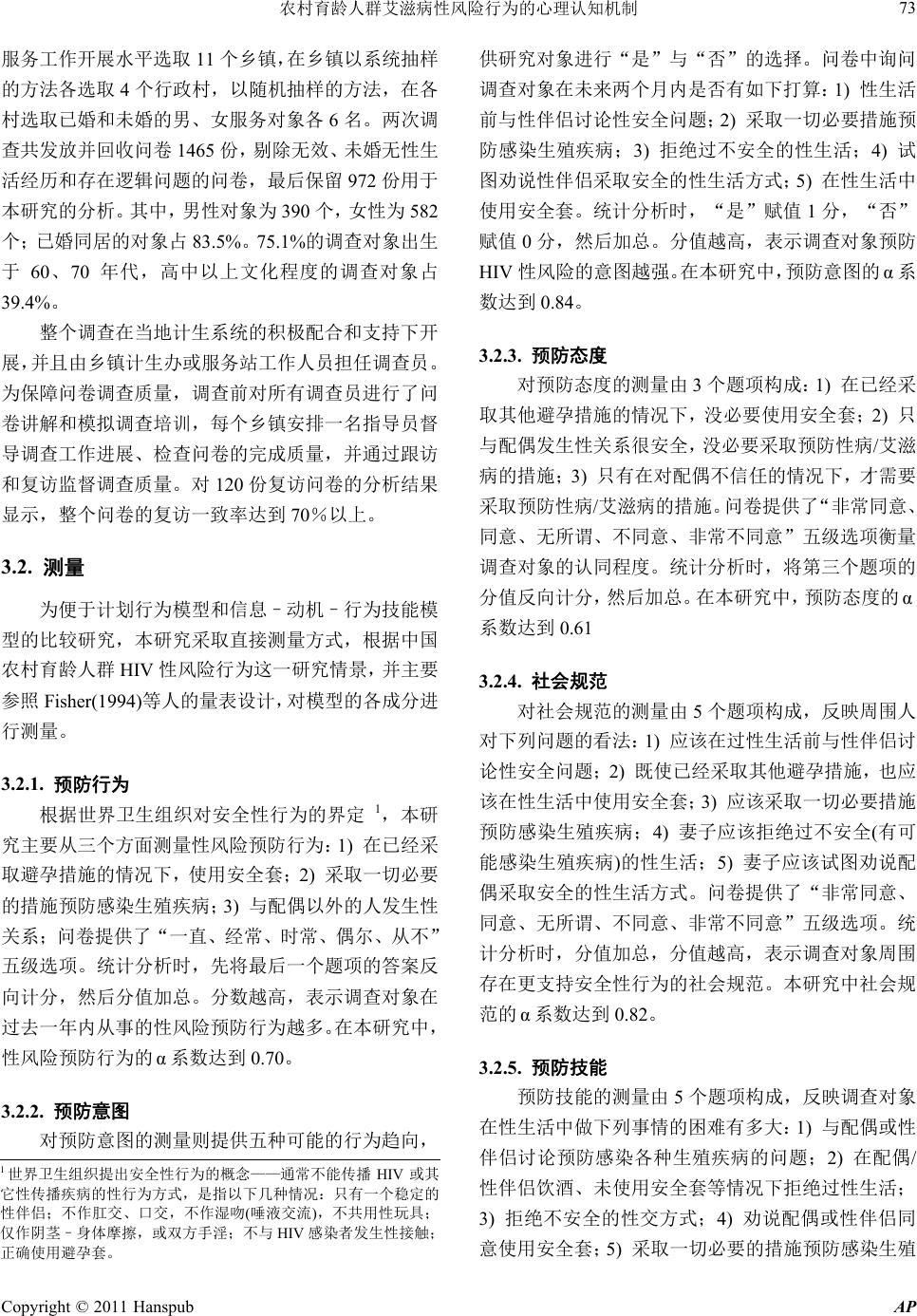

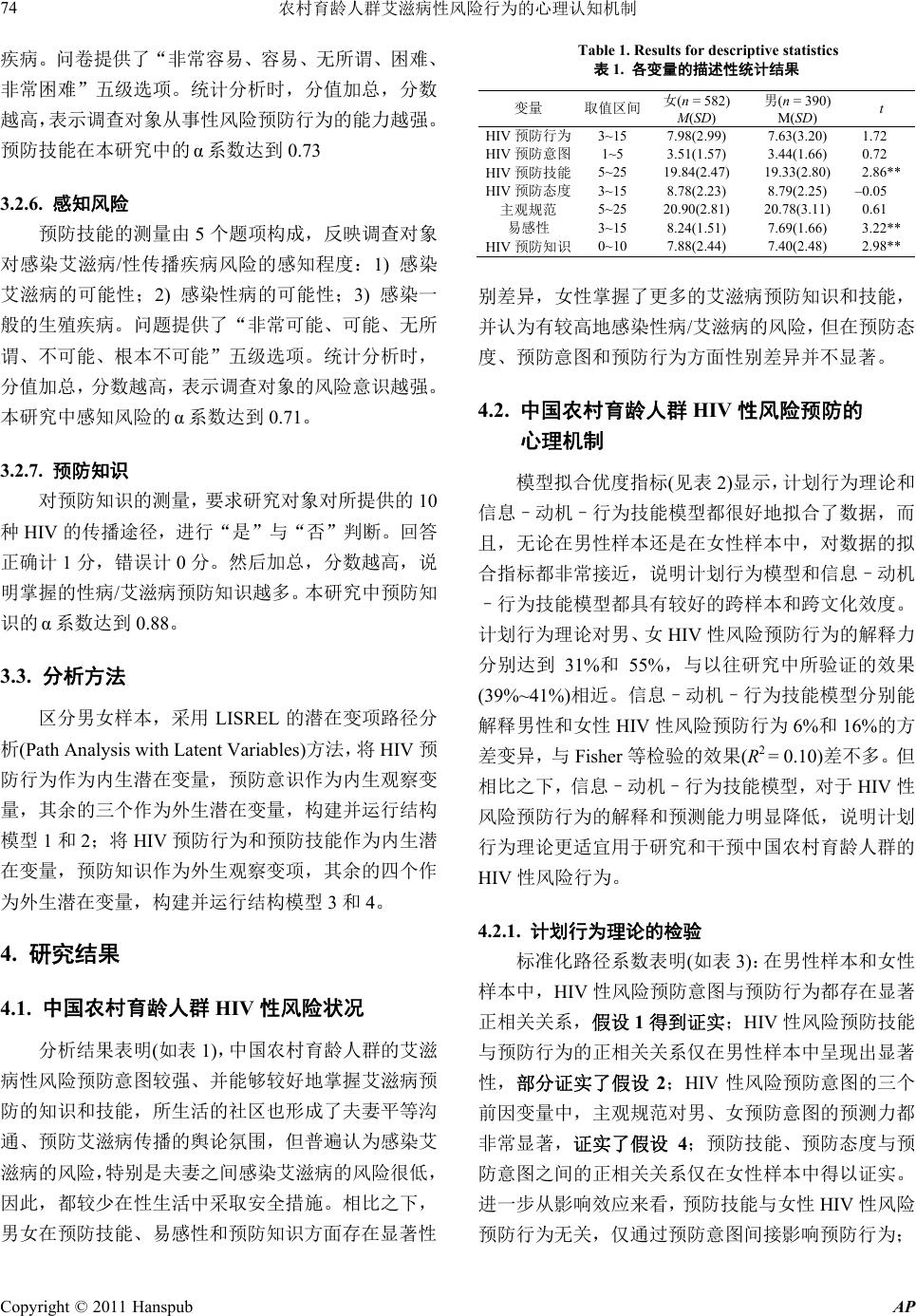

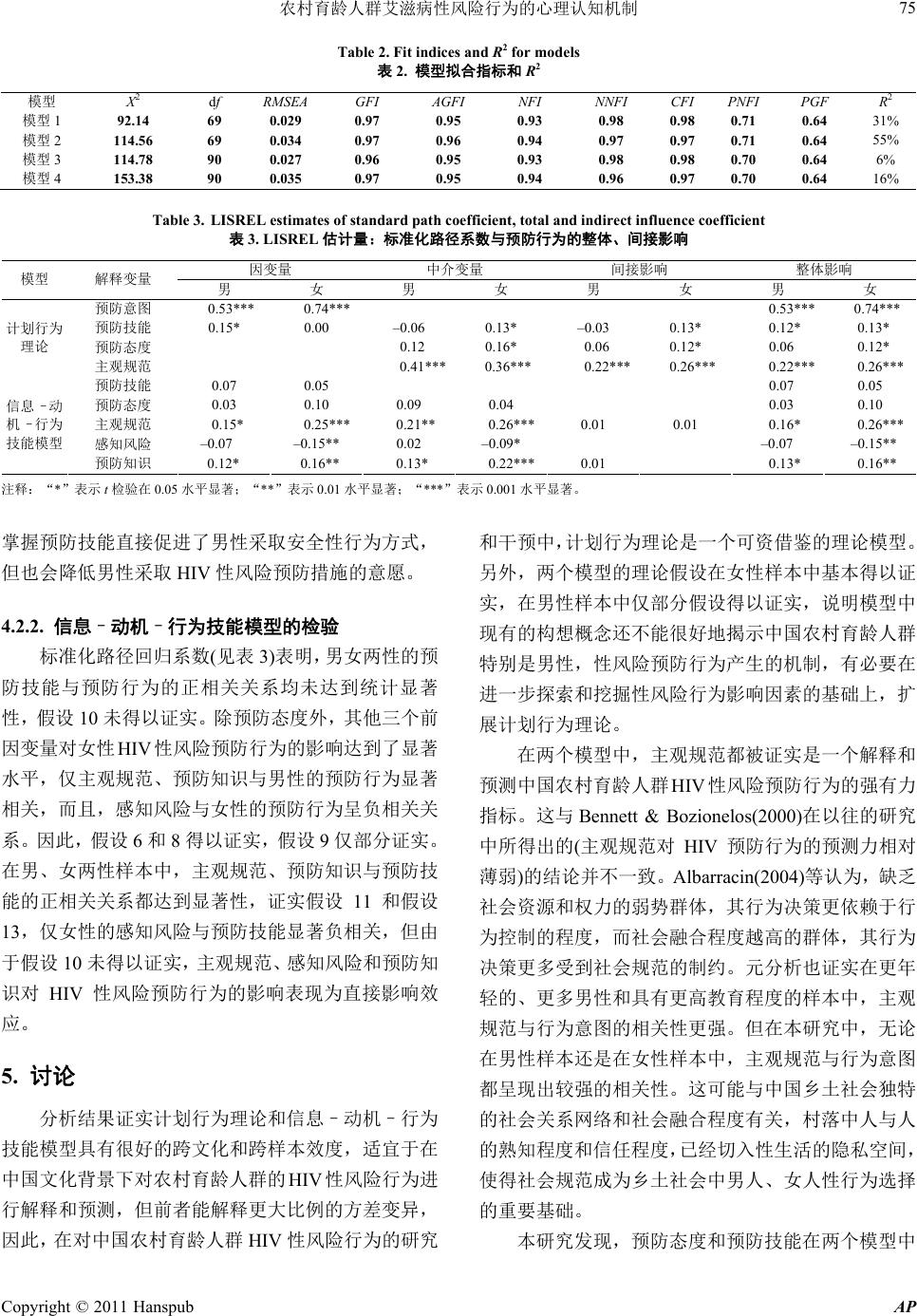

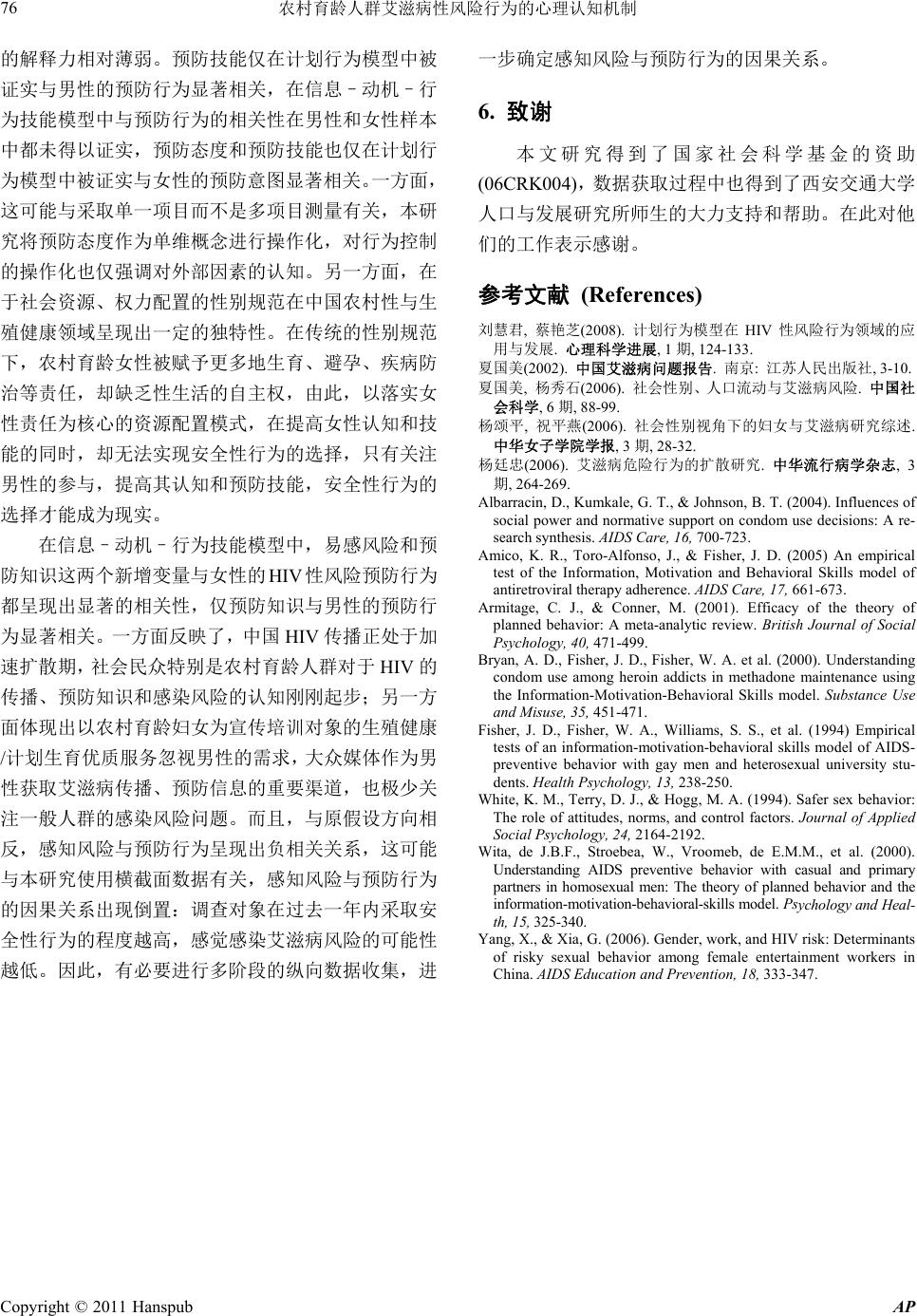

Advances in Psychology 心理学进展, 2011, 1, 71-76 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2011.12011 Published Online July 2011 (http://www.hanspub.org/journal/ap/) Copyright © 2011 Hanspub AP The Cognitive Psychological Mechanism of HIV Sexual Risk Behavior of Child-Bearing Age People in Rural China Huijun Liu Public Policy and Administration School, Xi’an Jiaotong University, Xi’an Email: liuhuij@mail.xjtu.edu.cn Received: Feb. 17th, 2011; revised: Apr. 14th, 2011; accepted: May 11th, 2011. Abstract: Using the theory of planned behavior and information-motivation-behavior skill model, this paper explored the cognitive psychological mechanism of HIV Sexual risk behavior and compared the cross-cultural validity of two models. The result indicates that: 1) both models have good data fitness, especially explained women’s sexual risk behavior perfectly. However the first model can explains a larger proportion of variance. 2) subjective norm and HIV preventive knowledge are key decision-making factors of HIV sexual risk be- havior; whose influencing mechanisms are consistent between men and women; 3) there are weak explaining power for preventive skill, preventive attitudes and perceived risk, whose influencing mechanisms are sig- nificantly different between men and women. Keywords: HIV; Sexual Risk Behavior; Cognitive Psychology; the Theory of Planned Behavior; Information-Motivation-Behavior Skill Model 农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 刘慧君 西安交通大学公共政策与管理学院,西安 Email: liuhuij@mail.xjtu.edu.cn 收稿日期:2011 年2月17 日;修回日期:2011年4月14日;录用日期:2011年5月11日 摘 要:利用计划行为理论和信息–动机–行为技能模型,对农村育龄人群性风险行为产生的心理机 制进行研究,并比较了模型的跨文化效度。结果发现,1) 两个模型都能很好地拟合数据,且更好地揭 示了女性HIV 性风险行为产生的心理机制,但前者能解释更大比例的方差变异;2) 主观规范和预防知 识是决定艾滋病性风险行为选择的关键因素,其影响机制不存在性别差异;3) 预防技能、预防态度和 感知风险的解释力较弱,且影响机制存在显著性别差异。 关键词:艾滋病;性风险行为;心理认知;计划行为理论;信息–动机–行为技能模型 1. 引言 中国艾滋病病毒(HIV)传播正处于加速扩散期, 1995~2005 年HIV 检出报告病例年平均增长率 50.08%。 而且,疫情正处于从高危人群向普通人群大面积扩散 的临界点。HIV 在一般人群中的流行,特别是较高水 平的流行,主要通过性途径传播。农村育龄人口的大 规模流动、卖淫嫖娼等性乱行为的增加,架起了艾滋 病从高危人群向普通人群扩散的桥梁,加速了艾滋病 在城市间、城乡间的蔓延。而且,性接触传播使女性 感染比例快速增长。因此,在农村人口大规模流动和 缺乏有效的艾滋病疫苗或治愈手段的背景下,减少农 村育龄人群的风险性行为,加强性传播途径的预防是 遏制 HIV 快速传播的关键。 包括计划行为理论在内的心理认知模型被广泛应 用于对青少年、同性恋等高危人群 HIV性风险行为的 研究。相比之下,计划行为理论更适合于对HIV 性风 险行为的预测和解释。因其变量测量和因果假设受到 质疑,Fisher 等人在计划行为理论的基础上,融合 HIV 预防和社会心理学研究成果,构建了专门的艾滋病风 险行为模型(信息–动机–行为技能模型),并在男同  农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 72 性恋、大学生和高中生中验证了模型的有效性。但无 论是计划行为理论还是信息–动机–行为技能模型, 却鲜见于对中国HIV 性风险行为的研究和干预,个别 学者应用理性行为模型解释流动人口的性风险行为, 在女性性工作者群体中检验信息–动机–行为技能模 型的有效性,但对于这两个模型在中国一般育龄人群 中的适用性,还缺乏研究。John(2000) 等人曾在男同 性恋中比较了两种模型的适用性,结果发现信息–动 机–行为技能模型更适宜解释稳定性伴侣的性风险行 为,计划行为理论更适宜解释临时性伴侣的性风险行 为。考虑到普通人群与高危人群在心理认知、性行为 特征及社会融合方面存在较大差别,以及中西方文化 的差异,有必要在跨文化和跨样本检验的基础上,进 一步比较两种模型的有效性和适用性。 2. 理论框架 2.1. 计划行为理论 计划行为理论以期望价值理论(expectancy-value theory)为问题思考架构,通过动机的引入,解释行为 决策的心理认知过程。其中,行为意图是核心概念, 由三个因素共同决定:行为态度、主观规范和感知行 为控制。只有当个体认为采取某一行为导致的正面结 果超过负面结果,重要的团体 或个人认为他(她)应该 采取此行为,而他(她)也非常愿意依从这些意见,并 且他(她)坚信能克服采取此行为的阻碍时, 个体才会 有从事某一行为的强烈愿望,并最终转化为实际行动。 行为意图和感知行为控制又共同构成行为的直接预测 指标,即个体从事某特定行为的动机越强烈,认为从 事某行为的难度越小,行为实施的可能性越高。据此, 在HIV 性风险行为领域,计划行为理论应存在如下假 设关系: 假设 1:HIV 性风险预防行为意图与HIV 性风险 预防行为存在正相关关系; 假设 2:HIV 性风险预防技能与 HIV 性风险预防 行为存在正相关关系; 假设 3:积极的性风险预防态度与 HIV 性风险预 防意图正相关; 假设 4:支持性的主观规范与 HIV性风险预防意 图正相关; 假设 5:HIV 性风险预防技能与 HIV 性风险预防 意图正相关。 2.2. 信息–动机–行为技能模型 在信息–动机–行为技能模型中,信息、动机、 行为技能被认定为 HIV 预防行为的直接前因变量,即 个体从事HIV 风险行为,与拥有不适当的预防信息、 缺乏足够的个人和社会预防动机、缺少充分的预防技 能有关,其中,预防动机包括 个体动机(预防态度)、 社会动机(主观规范)和易感性。同时,HIV 预防信息 和预防动机通过预防技能对 HIV 预防行为产生间接影 响。即在某些情况下,拥有足够的HIV 预防信息并有 充分的预防动机的个体,也必须有一定的预防技能作 为保障,才能真正实践 HIV 预防行为。因此,在信息 –动机–行为技能模型中主要存在以下理论假设关系: 假设 6:HIV 预防信息与HIV 性风险预防行为存 在正相关关系; 假设 7:积极的预防态度与 HIV 性风险预防行为 存在正相关关系; 假设 8:支持性的主观规范与 HIV性风险预防行 为存在正相关关系; 假设 9:HIV 易感风险与HIV 性风险预防行为存 在正相关关系; 假设 10:HIV性风险预防技能与 HIV 性风险预 防行为存在正相关关系; 假设 11:HIV预防信息与 HIV 性风险预防行为 技能正相关; 假设 12:积极的预防态度与 HIV性风险预防行为 技能正相关; 假设 13:支持性的主观规范与 HIV性风险预防行 为技能正相关; 假设 14:HIV易感风险与 HIV 性风险预防行为 技能正相关。 3. 数据和方法 3.1. 数据 2006 年6月和7月,分别在安徽省居巢区和浙江 省德清县组织了对(20~49 岁)农村育龄人群的抽样调 查。调查采用分层多级抽样方法,按照计划生育优质 Copyright © 2011 Hanspub AP  农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 73 服务工作开展水平选取11个乡镇,在乡镇以系统抽样 的方法各选取 4个行政村,以随机抽样的方法,在各 村选取已婚和未婚的男、女服务对象各 6名。两次调 查共发放并回收问卷 1465 份,剔除无效、未婚无性生 活经历和存在逻辑问题的问卷,最后保留 972 份用于 本研究的分析。其中,男性对象为 390个,女性为 582 个;已婚同居的对象占83.5%。75.1%的调查对象出生 于60、70 年代,高中以上文化程度的调查对象占 39.4%。 整个调查在当地计生系统的积极配合和支持下开 展,并且由乡镇计生办或服务站工作人员担任调查员。 为保障问卷调查质量,调查前对所有调查员进行了问 卷讲解和模拟调查培训,每个乡镇安排一名指导员督 导调查工作进展、检查问卷的完成质量,并通过跟访 和复访监督调查质量。对120 份复访问卷的分析结果 显示,整个问卷的复访一致率达到70 %以上。 3.2. 测量 为便于计划行为模型和信息–动机–行为技能模 型的比较研究,本研究采取直接测量方式,根据中国 农村育龄人群HIV 性风险行为这一研究情景,并主要 参照 Fisher(1994)等人的量表设计,对模型的各成分进 行测量。 3.2.1. 预防行为 根据世界卫生组织对安全性行为的界定 1,本研 究主要从三个方面测量性风险预防行为:1) 在已经采 取避孕措施的情况下,使用安全套;2) 采取一切必要 的措施预防感染生殖疾病;3) 与配偶以外的人发生性 关系;问卷提供了“一直、经常、时常、偶尔、从不” 五级选项。统计分析时,先将最后一个题项的答案反 向计分,然后分值加总。分数越高,表示调查对象在 过去一年内从事的性风险预防行为越多。在本研究中, 性风险预防行为的系数达到0.70。 α 3.2.2. 预防意图 对预防意图的测量则提供五种可能的行为趋向, 供研究对象进行“是”与“否”的选择。问卷中询问 调查对象在未来两个月内是否有如下打算:1) 性生活 前与性伴侣讨论性安全问题;2) 采取一切必要措施预 防感染生殖疾病;3) 拒绝过不 安全的性生 活;4) 试 图劝说性伴侣采取安全的性生活方式;5) 在性生活中 使用安全套。统计分析时,“是”赋值 1分,“否” 赋值 0分,然后加总。分值越高,表示调查对象预防 HIV 性风险的意图越强。在本研究中,预防意图的 系 数达到 0.84。 α 3.2.3. 预防态度 对预防态度的测量由 3个题项构成:1) 在已经采 取其他避孕措施的情况下,没必要使用安全套;2) 只 与配偶发生性关系很安全,没必要采取预防性病/艾滋 病的措施;3) 只有在对配偶不信任的情况下,才需要 采取预防性病/艾滋病的措施。问卷提供了“非常同意、 同意、无所谓、不同意、非常不同意”五级选项衡量 调查对象的认同程度。统计分析时,将第三个题项的 分值反向计分,然后加总。在本研究中,预防态度的 系数达到0.61 α 3.2.4. 社会规范 对社会规范的测量由 5个题项构成,反映周围人 对下列问题的看法:1) 应该在过性生活前与性伴侣讨 论性安全问题;2) 既使已经采取其他避孕措施,也应 该在性生活中使用安全套;3) 应该采取一切必要措施 预防感染生殖疾病;4) 妻子应该拒绝过不安全(有可 能感染生殖疾病)的性生活;5) 妻子应该 试图劝说 配 偶采取安全的性生活方式。问卷提供了“非常同意、 同意、无所谓、不同意、非常不同意”五级选项。统 计分析时,分值加总,分值越高,表示调查对象周围 存在更支持安全性行为的社会规范。本研究中社会规 范的系数达到 0.82。 α 3.2.5. 预防技能 预防技能的测量由 5个题项构成,反映调查对象 在性生活中做下列事情的困难有多大:1) 与配偶或性 伴侣讨论预防感染各种生殖疾病的问题;2) 在配偶/ 性伴侣饮酒、未使用安全套等情况下拒绝过性生活; 3) 拒绝不安全的 性交方式; 4) 劝说配偶或性伴侣同 意使用安全套;5) 采取一切必要的措施预防感染生殖 1世界卫生组织提出安全性行为的概念——通常不能传播 HIV 或其 它性传播疾病的性行为方式,是指以下几种情况:只有一个稳定的 性伴侣;不作肛交、口交,不作湿吻(唾液交流),不共用性玩具; 仅作阴茎–身体摩擦,或双方手淫;不与 HIV 感染者发生性接触; 正确使用避孕套。 Copyright © 2011 Hanspub AP  农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 Copyright © 2011 Hanspub AP 74 Table 1. Results for descriptive statistics 疾病。问卷提供了“非常容易、容易、无所谓、困难、 非常困难”五级选项。统计分析时,分值加总,分数 越高,表示调查对象从事性风险预防行为的能力越强。 预防技能在本研究中的系数达到 0.73 α 表1. 各变量的描述性统计结果 变量 取值区间 女(n = 582) M(SD) 男(n = 390) M(SD) t HIV 预防行为 3~15 7.98(2.99) 7.63(3.20) 1.72 HIV 预防意图 1~5 3.51(1.57) 3.44(1.66) 0.72 HIV 预防技能 5~25 19.84(2.47) 19.33(2.80) 2.86** HIV 预防态度 3~15 8.78(2.23) 8.79(2.25) –0.05 主观规范 5~25 20.90(2.81) 20.78(3.11) 0.61 易感性 3~15 8.24(1.51) 7.69(1.66) 3.22** HIV 预防知识 0~10 7.88(2.44) 7.40(2.48) 2.98** 3.2.6. 感知风险 预防技能的测量由 5个题项构成,反映调查对象 对感染艾滋病/性传播疾病风险的感知程度:1) 感染 艾滋病的可能性;2) 感染性病 的可能性; 3) 感染一 般的生殖疾病。问题提供了“非常可能、可能、无所 谓、不可能、根本不可能”五级选项。统计分析时, 分值加总,分数越高,表示调查对象的风险意识越强。 本研究中感知风险的系数达到0.71。 α 别差异,女性掌握了更多的艾滋病预防知识和技能, 并认为有较高地感染性病/艾滋病的风险,但在预防态 度、预防意图和预防行为方面性别差异并不显著。 4.2. 中国农村育龄人群 HIV性风险预防的 心理机制 3.2.7. 预防知识 模型拟合优度指标(见表 2)显示,计划行为理论和 信息–动机–行为技能模型都很好地拟合了数据,而 且,无论在男性样本还是在女性样本中,对数据的拟 合指标都非常接近,说明计划行为模型和信息–动机 –行为技能模型都具有较好的跨样本和跨文化效度。 计划行为理论对男、女 HIV 性风险预防行为的解释力 分别达到 31%和55% ,与以往研究中所验证的效果 (39%~41%)相近。信息–动机–行为技能模型分别能 解释男性和女性 HIV 性风险预防行为 6%和16%的方 差变异,与 Fisher 等检验的效果(R2 = 0.10)差不多。但 相比之下,信息–动机–行为技能模型,对于 HIV 性 风险预防行为的解释和预测能力明显降低,说明计划 行为理论更适宜用于研究和干预中国农村育龄人群的 HIV 性风险行为。 对预防知识的测量,要求研究对象对所提供的 10 种HIV 的传播途径,进行“是”与“否”判断。回答 正确计 1分,错误计0分。然后加总,分数越高,说 明掌握的性病/艾滋病预防知识越多。本研究中预防知 识的系数达到 0.88。 α 3.3. 分析方法 区分男女样本,采用LISREL 的潜在变项路径分 析(Path Analysis with Latent Variables)方法,将HIV 预 防行为作为内生潜在变量,预防意识作为内生观察变 量,其余的三个作为外生潜在变量,构建并运行结构 模型 1和2;将 HIV预防行为和预防技能作为内生潜 在变量,预防知识作为外生观察变项,其余的四个作 为外生潜在变量,构建并运行结构模型 3和4。 4.2.1. 计划行为理论的检验 4. 研究结果 标准化路径系数表明(如表3):在男性样本和女性 样本中,HIV 性风险预防意图与预防行为都存在显著 正相关关系,假设1得到证实;HIV 性风险预防技能 与预防行为的正相关关系仅在男性样本中呈现出显著 性,部分证实了假设 2;HIV 性风险预防意图的三个 前因变量中,主观规范对男、女预防意图的预测力都 非常显著,证实了假设 4;预防技能、预防态度与预 防意图之间的正相关关系仅在女性样本中得以证实。 进一步从影响效应来看,预防技能与女性 HIV性风险 预防行为无关,仅通过预防意图间接影响预防行为; 4.1. 中国农村育龄人群 HIV性风险状况 分析结果表明(如表1),中国农村育龄人群的艾滋 病性风险预防意图较强、并能够较好地掌握艾滋病预 防的知识和技能,所生活的社区也形成了夫妻平等沟 通、预防艾滋病传播的舆论氛围,但普遍认为感染艾 滋病的风险,特别是夫妻之间感染艾滋病的风险很低, 因此,都较少在性生活中采取安全措施。相比之下, 男女在预防技能、易感性和预防知识方面存在显著性  农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 Copyright © 2011 Hanspub AP 75 Table 2. Fit indices and R2 for models 表2. 模型拟合指标和 R2 模型 X2 df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI CFI PNFI PGF R2 模型 1 92.14 69 0.029 0.97 0.95 0.93 0.98 0.98 0.71 0.64 31% 模型 2 114.56 69 0.034 0.97 0.96 0.94 0.97 0.97 0.71 0.64 55% 模型 3 114.78 90 0.027 0.96 0.95 0.93 0.98 0.98 0.70 0.64 6% 模型 4 153.38 90 0.035 0.97 0.95 0.94 0.96 0.97 0.70 0.64 16% Table 3. LISREL estimates of standard path coefficient, total and indirect influence coefficient 表3. LISREL估计量:标准化路径系数与预防行为的整体、间接影响 因变量 中介变量 间接影响 整体影响 模型 解释变量 男 女 男 女 男 女 男 女 预防意图 0.53*** 0.74*** 0.53*** 0.74*** 预防技能 0.15* 0.00 –0.06 0.13* –0.03 0.13* 0.12* 0.13* 预防态度 0.12 0.16* 0.06 0.12* 0.06 0.12* 计划行为 理论 主观规范 0.41*** 0.36*** 0.22*** 0.26*** 0.22*** 0.26*** 预防技能 0.07 0.05 0.07 0.05 预防态度 0.03 0.10 0.09 0.04 0.03 0.10 主观规范 0.15* 0.25*** 0.21** 0.26***0.01 0.01 0.16* 0.26*** 感知风险 –0.07 –0.15** 0.02 –0.09* –0.07 –0.15** 信息 – 动 机 – 行为 技能模型 预防知识 0.12* 0.16** 0.13* 0.22***0.01 0.13* 0.16** 注释:“*”表示 t检验在 0.05 水平显著;“**”表示 0.01水平显著;“***”表示0.001 水平显著。 掌握预防技能直接促进了男性采取安全性行为方式, 但也会降低男性采取 HIV性风险预防措施的意愿。 4.2.2. 信息–动机–行为技能模型的检验 标准化路径回归系数(见表3)表明,男女两性的预 防技能与预防行为的正相关关系均未达到统计显著 性,假设 10未得以证实。除预防态度外,其他三个前 因变量对女性 HIV 性风险预防行为的影响达到了显著 水平,仅主观规范、预防知识与男性的预防行为显著 相关,而且,感知风险与女性的预防行为呈负相关关 系。因此,假设 6和8得以证实,假设 9仅部分证实。 在男、女两性样本中,主观规范、预防知识与预防技 能的正相关关系都达到显著性,证实假设 11 和假设 13,仅女性的感知风险与预防技能显著负相关,但由 于假设 10 未得以证实,主观规范、感知风险和预防知 识对 HIV性风险预防行为的影响表现为直接影响效 应。 5. 讨论 分析结果证实计划行为理论和信息–动机–行为 技能模型具有很好的跨文化和跨样本效度,适宜于在 中国文化背景下对农村育龄人群的 HIV 性风险行为进 行解释和预测,但前者能解释更大比例的方差变异, 因此,在对中国农村育龄人群HIV 性风险行为的研究 和干预中,计划行为理论是一个可资借鉴的理论模型。 另外,两个模型的理论假设在女性样本中基本得以证 实,在男性样本中仅部分假设得以证实,说明模型中 现有的构想概念还不能很好地揭示中国农村育龄人群 特别是男性,性风险预防行为产生的机制,有必要在 进一步探索和挖掘性风险行为影响因素的基础上,扩 展计划行为理论。 在两个模型中,主观规范都被证实是一个解释和 预测中国农村育龄人群 HIV 性风险预防行为的强有力 指标。这与Bennett & Bozionelos(2000)在以往的研究 中所得出的(主观规范对 HIV预防行为的预测力相对 薄弱)的结论并不一致。Albarracin(2004)等认为,缺乏 社会资源和权力的弱势群体,其行为决策更依赖于行 为控制的程度,而社会融合程度越高的群体,其行为 决策更多受到社会规范的制约。元分析也证实在更年 轻的、更多男性和具有更高教育程度的样本中,主观 规范与行为意图的相关性更强。但在本研究中,无论 在男性样本还是在女性样本中,主观规范与行为意图 都呈现出较强的相关性。这可能与中国乡土社会独特 的社会关系网络和社会融合程度有关,村落中人与人 的熟知程度和信任程度,已经切入性生活的隐私空间, 使得社会规范成为乡土社会中男人、女人性行为选择 的重要基础。 本研究发现,预防态度和预防技能在两个模型中  农村育龄人群艾滋病性风险行为的心理认知机制 76 的解释力相对薄弱。预防技能仅在计划行为模型中被 证实与男性的预防行为显著相关,在信息–动机–行 为技能模型中与预防行为的相关性在男性和女性样本 中都未得以证实,预防态度和预防技能也仅在计划行 为模型中被证实与女性的预防意图显著相关。一方面, 这可能与采取单一项目而不是多项目测量有关,本研 究将预防态度作为单维概念进行操作化,对行为控制 的操作化也仅强调对外部因素的认知。另一方面,在 于社会资源、权力配置的性别规范在中国农村性与生 殖健康领域呈现出一定的独特性。在传统的性别规范 下,农村育龄女性被赋予更多地生育、避孕、疾病防 治等责任,却缺乏性生活的自主权,由此,以落实女 性责任为核心的资源配置模式,在提高女性认知和技 能的同时,却无法实现安全性行为的选择,只有关注 男性的参与,提高其认知和预防技能,安全性行为的 选择才能成为现实。 在信息–动机–行为技能模型中,易感风险和预 防知识这两个新增变量与女性的 HIV性风险预防行为 都呈现出显著的相关性,仅预防知识与男性的预防行 为显著相关。一方面反映了,中国 HIV 传播正处于加 速扩散期,社会民众特别是农村育龄人群对于HIV 的 传播、预防知识和感染风险的认知刚刚起步;另一方 面体现出以农村育龄妇女为宣传培训对象的生殖健康 /计划生育优质服务忽视男性的需求,大众媒体作为男 性获取艾滋病传播、预防信息的重要渠道,也极少关 注一般人群的感染风险问题。而且,与原假设方向相 反,感知风险与预防行为呈现出负相关关系,这可能 与本研究使用横截面数据有关,感知风险与预防行为 的因果关系出现倒置:调查对象在过去一年内采取安 全性行为的程度越高,感觉感染艾滋病风险的可能性 越低。因此,有必要进行多阶段的纵向数据收集,进 一步确定感知风险与预防行为的因果关系。 6. 致谢 本文研究得到了国家社会科学基金的资助 (06CRK004),数据获取过程中也得到了西安交通大学 人口与发展研究所师生的大力支持和帮助。在此对他 们的工作表示感谢。 参考文献 (References) 刘慧君, 蔡艳芝(2008). 计划行为模型在 HIV 性风险行为领域的应 用与发展. 心理科学进展, 1 期, 124-133. 夏国美(2002). 中国艾滋病问题报告. 南京: 江苏人民出版社, 3-10. 夏国美, 杨秀石(2006). 社会性别、人口流动与艾滋病风险. 中国社 会科学, 6 期, 88-99. 杨颂平, 祝平燕(2006). 社会性别视角下的妇女与艾滋病研究综述. 中华女子学院学报, 3 期, 28-32. 杨廷忠(2006). 艾滋病危险行为的扩散研究. 中华流行病学杂志, 3 期, 264-269. Albarracin, D., Kumkale, G. T., & Johnson, B. T. (2004). Influences of social power and normative support on condom use decisions: A re- search synthesis. AIDS Care, 16, 700-723. Amico, K. R., Toro-Alfonso, J., & Fisher, J. D. (2005) An empirical test of the Information, Motivation and Behavioral Skills model of antiretroviral therapy adherence. AIDS Care, 17, 661-673. Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behavior: A meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40, 471-499. Bryan, A. D., Fisher, J. D., Fisher, W. A. et al. (2000). Understanding condom use among heroin addicts in methadone maintenance using the Information-Motivation-Behavioral Skills model. Substance Use and Misuse, 35, 451-471. Fisher, J. D., Fisher, W. A., Williams, S. S., et al. (1994) Empirical tests of an information-motivation-behavioral skills model of AIDS- preventive behavior with gay men and heterosexual university stu- dents. Health Psychology, 13, 238-250. White, K. M., Terry, D. J., & Hogg, M. A. (1994). Safer sex behavior: The role of attitudes, norms, and control factors. Journal of Applied Social Psychology, 24, 2164-2192. Wita, de J.B.F., Stroebea, W., Vroomeb, de E.M.M., et al. (2000). Understanding AIDS preventive behavior with casual and primary partners in homosexual men: The theory of planned behavior and the information-motivation-behavioral-skills model. Psycholog y and H eal- th, 15, 325-340. Yang, X., & Xia, G. (2006). Gender, work, and HIV risk: Determinants of risky sexual behavior among female entertainment workers in China. AIDS Education and Prevention, 18, 333-347. Copyright © 2011 Hanspub AP |