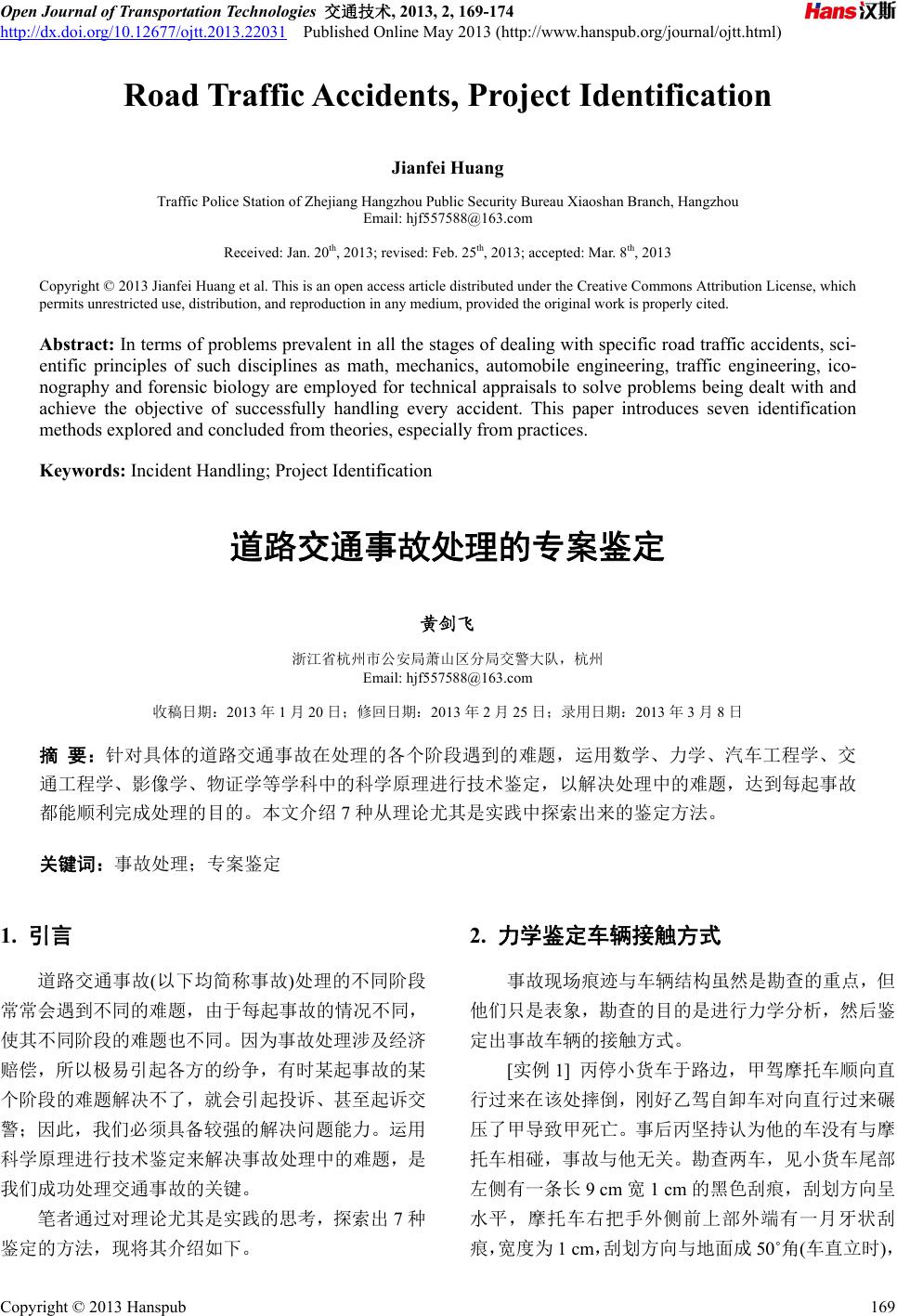

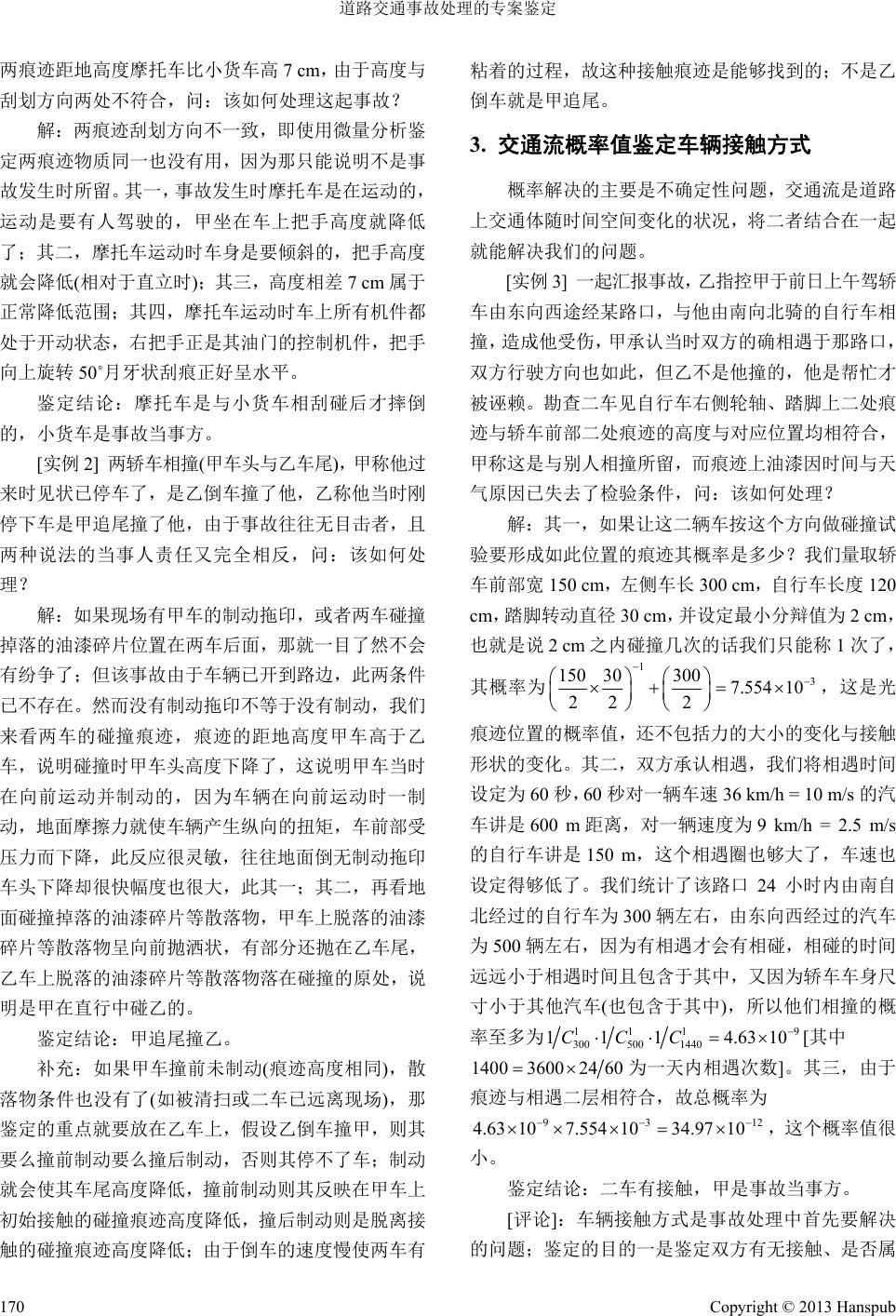

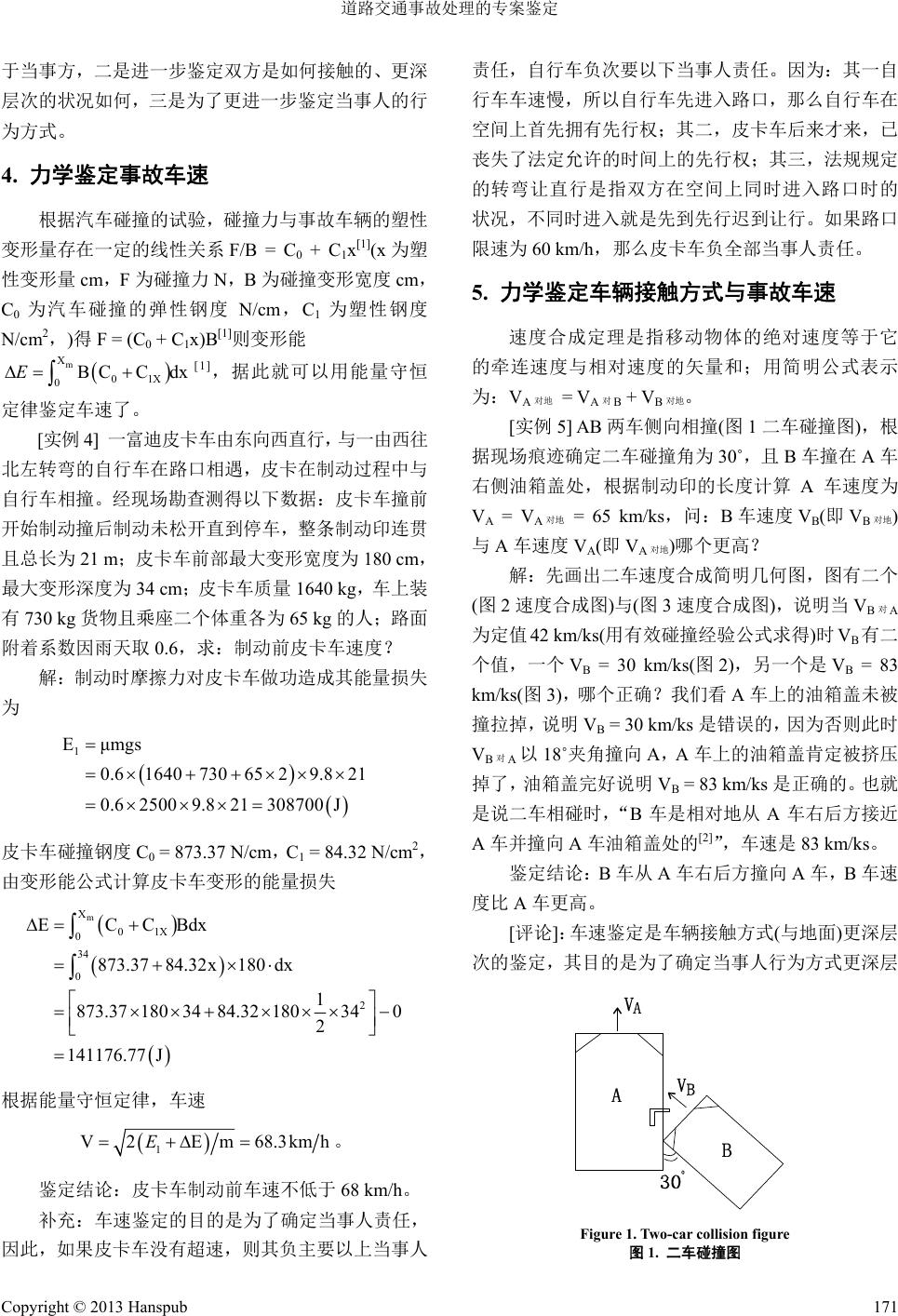

Open Journal of Transportation Technologies 交通技术, 2013, 2, 169-174 http://dx.doi.org/10.12677/ojtt.2013.22031 Published Online May 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ojtt.html) Road Traffic Accidents, Project Identification Jianfei Huang Traffic Police Station of Zhejiang Hangzhou Public Security Bureau Xiaoshan Branch, Hangzhou Email: hjf557588@163.com Received: Jan. 20th, 2013; revised: Feb. 25th, 2013; accepted: Mar. 8th, 2013 Copyright © 2013 Jianfei Huang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: In terms of problems prevalent in all the stages of dealing with specific road traffic accidents, sci- entific principles of such disciplines as math, mechanics, automobile engineering, traffic engineering, ico- nography and forensic biology are employed for technical appraisals to solve problems being dealt with and achieve the objective of successfully handling every accident. This paper introduces seven identification methods explored and concluded from theories, especially from practices. Keywords: Incident Handling; Project Identification 道路交通事故处理的专案鉴定 黄剑飞 浙江省杭州市公安局萧山区分局交警大队,杭州 Email: hjf557588@163.com 收稿日期:2013 年1月20日;修回日期:2013 年2月25 日;录用日期:2013年3月8日 摘 要:针对具体的道路交通事故在处理的各个阶段遇到的难题,运用数学、力学、汽车工程学、交 通工程学、影像学、物证学等学科中的科学原理进行技术鉴定,以解决处理中的难题,达到每起事故 都能顺利完成处理的目的。本文介绍 7种从理论尤其是实践中探索出来的鉴定方法。 关键词:事故处理;专案鉴定 1. 引言 道路交通事故(以下均简称事故)处理的不同阶段 常常会遇到不同的难题,由于每起事故的情况不同, 使其不同阶段的难题也不同。因为事故处理涉及经济 赔偿,所以极易引起各方的纷争,有时某起事故的某 个阶段的难题解决不了,就会引起投诉、甚至起诉交 警;因此,我们必须具备较强的解决问题能力。运用 科学原理进行技术鉴定来解决事故处理中的难题,是 我们成功处理交通事故的关键。 笔者通过对理论尤其是实践的思考,探索出 7种 鉴定的方法,现将其介绍如下。 2. 力学鉴定车辆接触方式 事故现场痕迹与车辆结构虽然是勘查的重点,但 他们只是表象,勘查的目的是进行力学分析,然后鉴 定出事故车辆的接触方式。 [实例1] 丙停小货车于路边,甲驾摩托车顺向直 行过来在该处摔倒,刚好乙驾自卸车对向直行过来碾 压了甲导致甲死亡。事后丙坚持认为他的车没有与摩 托车相碰,事故与他无关。勘查两车,见小货车尾部 左侧有一条长9 cm 宽1 cm 的黑色刮痕,刮划方向呈 水平,摩托车右把手外侧前上部外端有一月牙状刮 痕,宽度为 1 cm,刮划方向与地面成 50˚角(车直立时), Copyright © 2013 Hanspub 169  道路交通事故处理的专案鉴定 两痕迹距地高度摩托车比小货车高 7 cm,由于高度与 刮划方向两处不符合,问:该如何处理这起事故? 解:两痕迹刮划方向不一致,即使用微量分析鉴 定两痕迹物质同一也没有用,因为那只能说明不是事 故发生时所留。其一,事故发生时摩托车是在运动的, 运动是要有人驾驶的,甲坐在车上把手高度就降低 了;其二,摩托车运动时车身是要倾斜的,把手高度 就会降低(相对于直立时);其三,高度相差 7 cm 属于 正常降低范围;其四,摩托车运动时车上所有机件都 处于开动状态,右把手正是其油门的控制机件,把手 向上旋转50˚月牙状刮痕正好呈水平。 鉴定结论:摩托车是与小货车相刮碰后才摔倒 的,小货车是事故当事方。 [实例 2] 两轿车相撞(甲车头与乙车尾),甲称他过 来时见状已停车了,是乙倒车撞了他,乙称他当时刚 停下车是甲追尾撞了他,由于事故往往无目击者,且 两种说法的当事人责任又完全相反,问:该如何处 理? 解:如果现场有甲车的制动拖印,或者两车碰撞 掉落的油漆碎片位置在两车后面,那就一目了然不会 有纷争了;但该事故由于车辆已开到路边,此两条件 已不存在。然而没有制动拖印不等于没有制动,我们 来看两车的碰撞痕迹,痕迹的距地高度甲车高于乙 车,说明碰撞时甲车头高度下降了,这说明甲车当时 在向前运动并制动的,因为车辆在向前运动时一制 动,地面摩擦力就使车辆产生纵向的扭矩,车前部受 压力而下降,此反应很灵敏,往往地面倒无制动拖印 车头下降却很快幅度也很大,此其一;其二,再看地 面碰撞掉落的油漆碎片等散落物,甲车上脱落的油漆 碎片等散落物呈向前抛洒状,有部分还抛在乙车尾, 乙车上脱落的油漆碎片等散落物落在碰撞的原处,说 明是甲在直行中碰乙的。 鉴定结论:甲追尾撞乙。 补充:如果甲车撞前未制动(痕迹高度相同),散 落物条件也没有了(如被清扫或二车已远离现场),那 鉴定的重点就要放在乙车上,假设乙倒车撞甲,则其 要么撞前制动要么撞后制动,否则其停不了车;制动 就会使其车尾高度降低,撞前制动则其反映在甲车上 初始接触的碰撞痕迹高度降低,撞后制动则是脱离接 触的碰撞痕迹高度降低;由于倒车的速度慢使两车有 粘着的过程,故这种接触痕迹是能够找到的;不是乙 倒车就是甲追尾。 3. 交通流概率值鉴定车辆接触方式 概率解决的主要是不确定性问题,交通流是道路 上交通体随时间空间变化的状况,将二者结合在一起 就能解决我们的问题。 [实例3] 一起汇报事故,乙指控甲于前日上午驾轿 车由东向西途经某路口,与他由南向北骑的自行车相 撞,造成他受伤,甲承认当时双方的确相遇于那路口, 双方行驶方向也如此,但乙不是他撞的,他是帮忙才 被诬赖。勘查二车见自行车右侧轮轴、踏脚上二处痕 迹与轿车前部二处痕迹的高度与对应位置均相符合, 甲称这是与别人相撞所留,而痕迹上油漆因时间与天 气原因已失去了检验条件,问:该如何处理? 解:其一,如果让这二辆车按这个方向做碰撞试 验要形成如此位置的痕迹其概率是多少?我们量取轿 车前部宽150 cm,左侧车长300 cm,自行车长度 120 cm,踏脚转动直径 30 cm,并设定最小分辩值为 2 cm, 也就是说 2 cm之内碰撞几次的话我们只能称 1次了, 其概率为 1 3 150 303007.554 10 22 2 ,这是光 痕迹位置的概率值,还不包括力的大小的变化与接触 形状的变化。其二,双方承认相遇,我们将相遇时间 设定为 60 秒,60 秒对一辆车速 36 km/h = 10 m/s 的汽 车讲是 600 m距离,对一辆速度为9 km/h = 2.5 m/s 的自行车讲是150 m,这个相遇圈也够大了,车速也 设定得够低了。我们统计了该路口 24 小时内由南自 北经过的自行车为 300辆左右,由东向西经过的汽车 为500 辆左右,因为有相遇才会有相碰,相碰的时间 远远小于相遇时间且包含于其中,又因为轿车车身尺 寸小于其他汽车(也包含于其中),所以他们相撞的概 率至多为 111 300500 1440 1 1 14.6310CCC 9 [其中 1400360024 60 为一天内相遇次数]。其三,由于 痕迹与相遇二层相符合,故总概率为 93 4.63107.5541034.9710 12 ,这个概率值很 小。 鉴定结论:二车有接触,甲是事故当事方。 [评论]:车辆接触方式是事故处理中首先要解决 的问题;鉴定的目的一是鉴定双方有无接触、是否属 Copyright © 2013 Hanspub 170  道路交通事故处理的专案鉴定 于当事方,二是进一步鉴定双方是如何接触的、更深 层次的状况如何,三是为了更进一步鉴定当事人的行 为方式。 4. 力学鉴定事故车速 根据汽车碰撞的试验,碰撞力与事故车辆的塑性 变形量存在一定的线性关系F/B = C0 + C1x[1](x 为塑 性变形量cm,F为碰撞力 N,B为碰撞变形宽度cm, C0为汽车碰撞的弹性钢度 N/cm,C1为塑性钢度 N/cm2,)得F = (C0 + C1x)B[1]则变形能 m X 01X 0BCC dxE [1],据此就可以用能量守恒 定律鉴定车速了。 [实例4] 一富迪皮卡车由东向西直行,与一由西往 北左转弯的自行车在路口相遇,皮卡在制动过程中与 自行车相撞。经现场勘查测得以下数据:皮卡车撞前 开始制动撞后制动未松开直到停车,整条制动印连贯 且总长为21 m;皮卡车前部最大变形宽度为 180 cm, 最大变形深度为34 cm;皮卡车质量1640 kg,车上装 有730 kg 货物且乘座二个体重各为65 kg 的人;路面 附着系数因雨天取 0.6,求:制动前皮卡车速度? 解:制动时摩擦力对皮卡车做功造成其能量损失 为 1 Eμmgs 0.6164073065 29.8 21 0.625009.821308700 J 皮卡车碰撞钢度C0 = 873.37 N/cm,C1 = 84.32 N/cm2, 由变形能公式计算皮卡车变形的能量损失 m X 01X 0 34 0 2 ECCBdx 873.3784.32x180 dx 1 873.37 1803484.32 180340 2 141176.77 J 根据能量守恒定律,车速 1 V2Em68.3km hE。 鉴定结论:皮卡车制动前车速不低于 68 km/h。 补充:车速鉴定的目的是为了确定当事人责任, 责任,自行车负次要以下当事人责任。因为:其一自 行车车速慢,所以自行车先进入路口,那么自行车在 空间上首先拥有先行权;其二,皮卡车后来才来,已 丧失了法定允许的时间上的先行权;其三,法规规定 的转弯让直行是指双方在空间上同时进入路口时的 状况,不同时进入就是先到先行迟到让行。如果路口 限速为 60 km/h,那么皮卡车负全部当事人责任。 5. 力学鉴定车辆接触方式与事故车速 因此,如果皮卡车没有超速,则其负主要以上当事人 速度合成定理是指移动物体的绝对速度等于它 的牵 (图1二车碰撞图),根 据现 图,图有二个 (图2 度比 定是车辆接触方式(与地面)更深层 次的 连速度与相对速度的矢量和;用简明公式表示 为:VA对地 = VA对B + VB对地。 [实例 5] AB两车侧向相撞 场痕迹确定二车碰撞角为30˚,且 B车撞在 A车 右侧油箱盖处,根据制动印的长度计算 A车速度为 VA = VA对地 = 65 km/ks,问:B车速度 VB(即VB对地) 与A车速度 VA(即VA对地)哪个更高? 解:先画出二车速度合成简明几何 速度合成图)与(图3速度合成图),说明当 VB对A 为定值 42 km/ks(用有效碰撞经验公式求得)时VB有二 个值,一个 VB = 30 km/ks(图2),另一个是 VB = 83 km/ks(图3),哪个正确?我们看 A车上的油箱盖未被 撞拉掉,说明 VB = 30 km/ks 是错误的,因为否则此时 VB对A以18˚夹角撞向A,A车上的油箱盖肯定被挤压 掉了,油箱盖完好说明 VB = 83 km/ks 是正确的。也就 是说二车相碰时,“B车是相对地从 A车右后方接近 A车并撞向 A车油箱盖处的[2]”,车速是83 km/ks。 鉴定结论:B车从 A车右后方撞向 A车,B车速 A车更高。 [评论]:车速鉴 鉴定,其目的是为了确定当事人行为方式更深层 Figure 1. Two-car collision figure 图1. 二车碰撞图 Copyright © 2013 Hanspub 171  道路交通事故处理的专案鉴定 Figure 2. Speed synthesis figur 图2. 速度合成图 e Figure 3. speed synthesis figur 图3. 速度合成图 的状况。 死者身高与行为方式 像是根据空 间解 自行车人撞死,面包车驾 车人 )所 示那 e 次 6. 影像鉴定 影像是空间世界的集中反映,影像成 析几何线性透视的原理形成的,我们可以通过图 像测量计算出被摄物大小。 [实例6] 一面包车将一骑 称自行车是骑行的,面包车前部有死者头部的碰 撞痕迹,死者家属称自行车是推行的,本来可以根据 汽车上的碰撞痕迹高度与死者身高计算确定是推行 还是骑行,但尸体已经火化,问:该如何处理? 解:1) (图4尸体在医院太平间时的照片略图 样先延长照片上的平行线,求出它们的交点即消 失点 G与H,这时 AB 与CD 长度是相等的,而且互 相平行,连接尸体头与消点G与AB 相交于 E, 同样连接尸体脚跟得 F点,已知放尸台长 顶 失 AB = 200 cm,照片上 AB = 8 cm,照 片上EF = 7 cm, 么根据 线性投影比例关系, 那 AB ABEF EF,尸体长度 EF = 175 cm。 2) 面包车前部死者头部的碰撞痕迹高度,与175 cm 明 者身高为175 cm,是骑行。 线求 纵位移值,解以纵横位移值为直角边的直角三角形得 显不符合。 鉴定结论:死 补充:若尸体呈斜状则用上述方法过 H点引 Figure 4. Pho tos of the dead bodies in the hospital morgue thumbnail 图4. 尸体在医院太平间时的照片略图 尸长,若无 H点则直接 即可。此方法也可用 计算事故现场上所需的尺寸。 [实例6] 是面包车前部整面与自行车相撞,自行 车的结构不同, 那情 人死亡,现场勘查是轿车 右前 4 m处,则根据力 矩原 行为推行是行走行为,两 者性 (即原因责 任)、 [评论]:1) 行为方式鉴定的目的一是鉴定当事人 推平行线 来 7. 力学鉴定当事人行为方式 车不会旋转,但如果撞的角度或撞击 况就不同了。下面是运用力学中的力矩与惯性原 理,鉴定行为方式一例。 [实例7] 某晚,一轿车由南向北行驶与一三轮自 行车相撞,造成三轮自行车 角与三轮自行车右侧相撞的。死者家属称:“死 者是推行的,因为现场是施工路口,地面高低不平, 不可能骑行”;轿车驾驶人称:“由于时间太短只见三 轮自行车侧面没有看到人”,现场目击者称:“天黑看 不清”。则死者的行为方式如何? 解:根据现场勘查,双方相撞的着力点是轿车右 前角冲击三轮自行车右侧坐凳前 0. 理三轮自行车向左旋转,而此时人若坐在坐凳 上,则由于惯性坐凳仍朝原来的方向;这样由于人体 的重力,使坐凳产生一个相对于三轮自行车讲是向右 旋转的力矩,这个力矩大小正比于轿车冲撞力与人体 重力的组合,能够突破坐凳的机件固定力而使其旋 转;我们看现场倒在地上的三轮自行车,坐凳向右旋 转50˚,则是骑行无疑。如果坐凳上没有人坐,则再 大的冲撞力撞击三轮自行车车体,坐凳也不会旋转(相 关理论请阅读理论力学)。 鉴定结论:死者的行为方式为骑行。 补充:由于骑行是驾驶 质完全不同,导致事故的当事人责任 法律责任(即民事、行政与刑事责任)也完全不同; 常常是事故各方纷争的焦点。 Copyright © 2013 Hanspub 172  道路交通事故处理的专案鉴定 行为如何,如是否行走、走在什么位置;二是进一步 鉴定行为更深层次的状况,如有无减速、有无看到; 三是 8. 力学鉴定车辆翻车机理 车速度慢,双方相对速度接 。但如果双方相对 那情况就不同了。下面是运用力学中的速度 合成 为了逃 避行 方向了, 不明 为了鉴定(即原因鉴定)当事人的过失心理(即过 错),然后确定当事人责任(即原因责任),如[实例 4]的 补充。2) 车辆接触方式是行为方式的客观体现,所以 行为方式的鉴定常常包含了车辆接触方式的鉴定;行 为方式是过失心理的客观体现,所以原因鉴定常常包 含了行为方式的鉴定。 [实例7] 中三轮自行 近于零,在现场数据中反映不出来 速度较大 定理与力矩原理,鉴定翻车机理一例。 [实例 8] 轿车A由东往西直行向南左转弯,货车 B由东往西直行,二车相碰造成 A车翻车而压伤路边 行人,根据现场痕迹确定二车碰撞角为 15˚, 人的赔偿责任,B车驾驶员称二车碰撞时,B车 作用于 A车的冲击力是沿 B车的行驶方向作用在A 车重心 G上的,所以A车不会翻车最多向前直移, 现在翻车是由于他“车速快、避让行人急打方向之 故”,“我不撞他他也要翻了”(图5二车碰撞受力图), 问:B的意见是否正确、事故如何处理? 解:这是由于 B车驾驶员不懂绝对速度与相对速 度,而将 B车作用于 A车上的与其相对速度方向一致 的力的方向,等同于 B车对地的绝对速度的 白A车的运动会对 B车产生相对速度(如果 A车 静止他的说法是对的)。要否定他首先画出二车速度合 成图(图6二车速度合成图),告 诉 他B对A的速度与 B的行进方向夹角不是 15˚而是 β,然后画出二车受力 图(图7二车受力图),B对A的撞击力 F不是作用在 B的重心 G上,而是与 G有一个 l1的扭矩,这个扭矩 产生的 F·l1的力矩,足以使 A车向左旋转而翻车。也 就是说“对 A车讲B车是由东向西往北偏 β角度的方 向撞过来的[2]”,而不是由东往西撞过来的。同样 B 车也受到 A车的作用F’,根据牛顿第三定律,二个力 大小相等方向相反,B车同样产生了 F’·l2的力矩,B 车不翻车是由于B车质量大地面摩擦力拖住了它,但 也产生了旋转(出示旋转产生的轮胎侧滑印照片),B 的意见是错误的。 Figure 5. The free-body/force diagra m when two cars collide 图5. 二车碰撞受力图 Figure 6. Two cars speed synthesis figure 图6. 二车速度合成图 Figure 7. The force diagram of these two cars 图7. 二车受力图 鉴定结论:翻车是B车的撞击造成的。 [评论 更深层 的鉴定,所以此鉴定也包含了车辆接触方式的鉴 定; 更深层 次状 难题也各不相 我们只有针对难题选择方法才能解决。上述方法 ”外都是唯一的,即除此无他法;“实例 4”虽 手段结果是 行为 3) 上述各种鉴定都是针对个案的,故称专案鉴 ]:1) 翻车机理鉴定是车辆接触方式 次 其目的是为了进一步鉴定当事人行为方式 况;然后就是进行事故原因鉴定。2) 所以事故原 因鉴定包含了行为方式的鉴定,行为方式的鉴定包含 了车辆接触方式的鉴定,深层次鉴定包含了浅层次鉴 定、大层次鉴定包含了小层次鉴定。 9. 结束语 1) 事故形态千变万化,每起事故的 同, 中除“实例 4 可用其他方法,但这种方法最好,因为方法的 选择是由具体事故的信息与数据决定。 2) 上述鉴定从性质上讲都是技术鉴定;从法律上 讲均属于事故涉案者行为方式鉴定,因为虽然“实例 6”的身高鉴定属于物证鉴定,但其只是 方式的鉴定,所以它们都已突破并超越了物证鉴 定范畴,但仍属司法鉴定。从专业上讲“实例 3”属 于交通流概率值鉴定,“实例6”属于影像鉴定,其余 均属于事故力学的鉴定。 Copyright © 2013 Hanspub 173  道路交通事故处理的专案鉴定 Copyright © 2013 Hanspub 174 没有争议就无需鉴定,但 没有 过程。这些鉴定目前虽是口头但都包含在事故 原因 当事 ) [1] 中国汽车工程学会编. 汽车安全技术[M]. 北京: 人民交通出 [2] 林洋(日用汽车事故鉴定学[M]. 北京: 定。 4) 本文的鉴定目前都是办案民警针对当事人争 议的说服试口头鉴定,所以 争议是不可能的,因为事故处理的过程就是各方 争利的 鉴定(即事故认定书)当中,因为他们是事实鉴定 是原因鉴定的基础,而且通过一定的方式可以将口头 鉴定变成一张张书面鉴定书,比如大的事故就如此。 5) 事故原因鉴定包含并超越了车辆接触方式的 鉴定(含浅与深)、涉案者行为方式的鉴定(含浅与深)、 人过失心理(即过错)的鉴定,鉴定结论归综于所 有有关人安全义务履行状况(含都履行、即都无过错) 即当事人责任(含都无责任即纯属意外事件),是一种 系统的综合的鉴定。 参考文献 (References 版社, 2004: 194-195. ), 著. 黄永和, 译. 实 人民交通出版社, 2001: 128-129. |