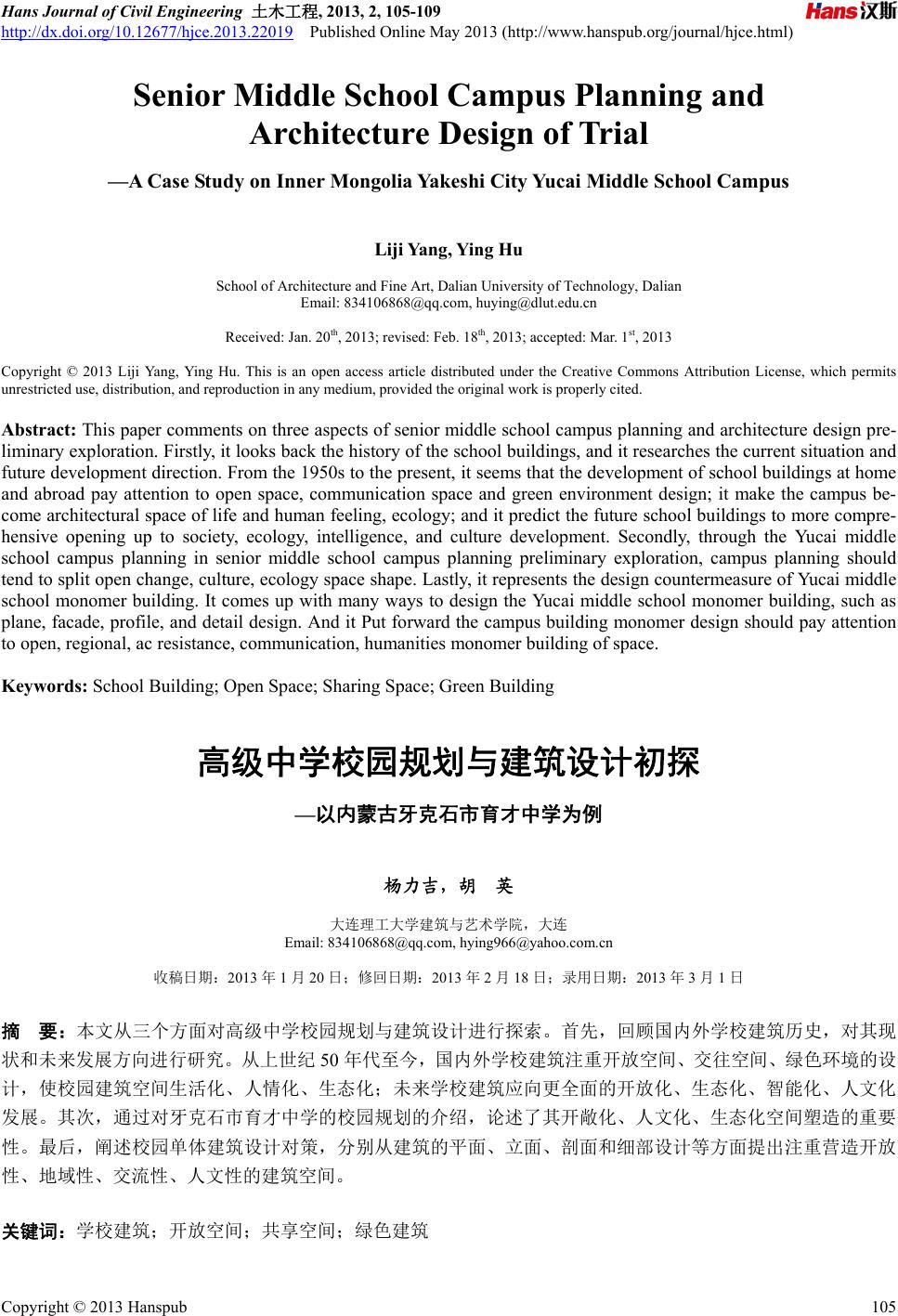

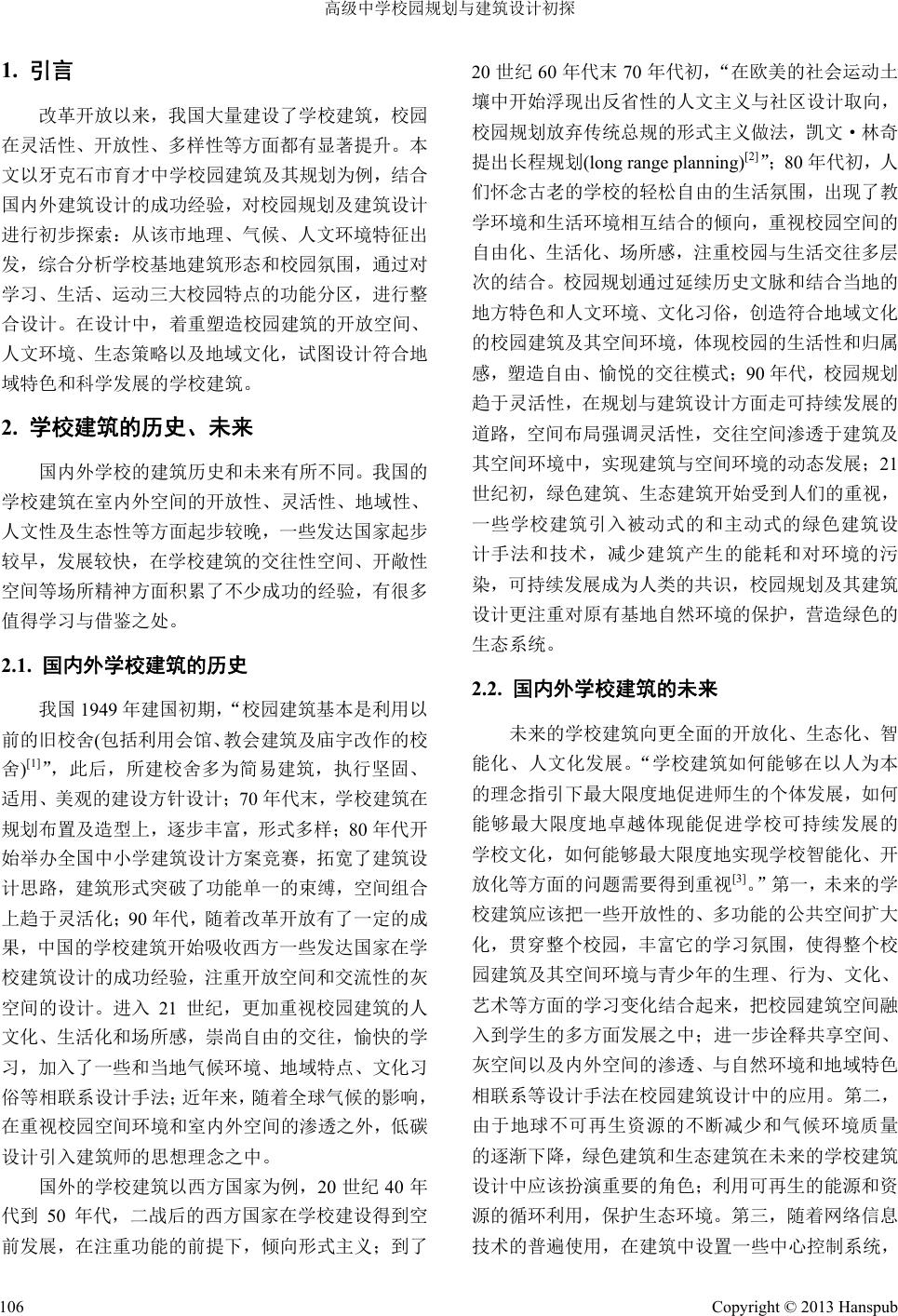

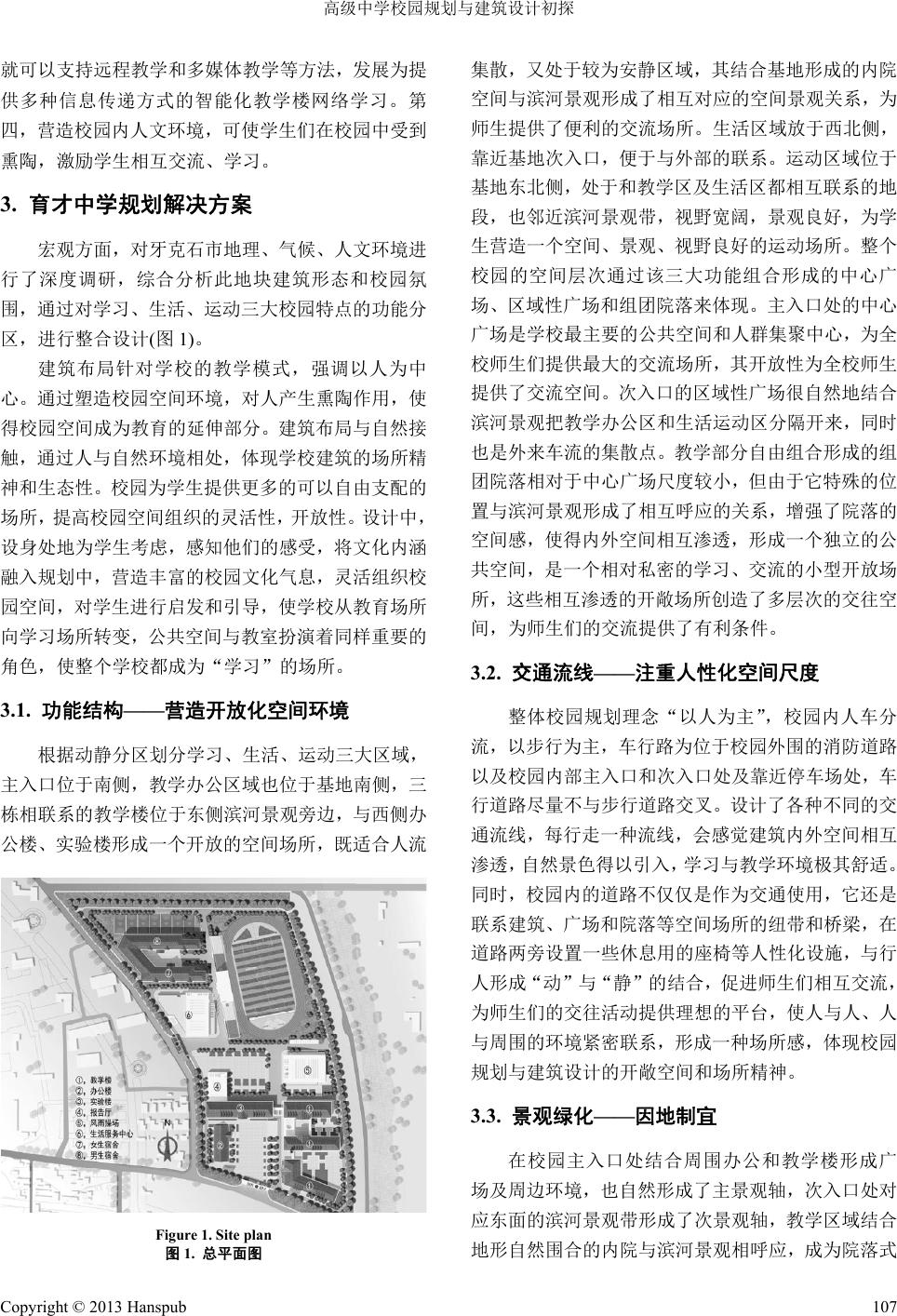

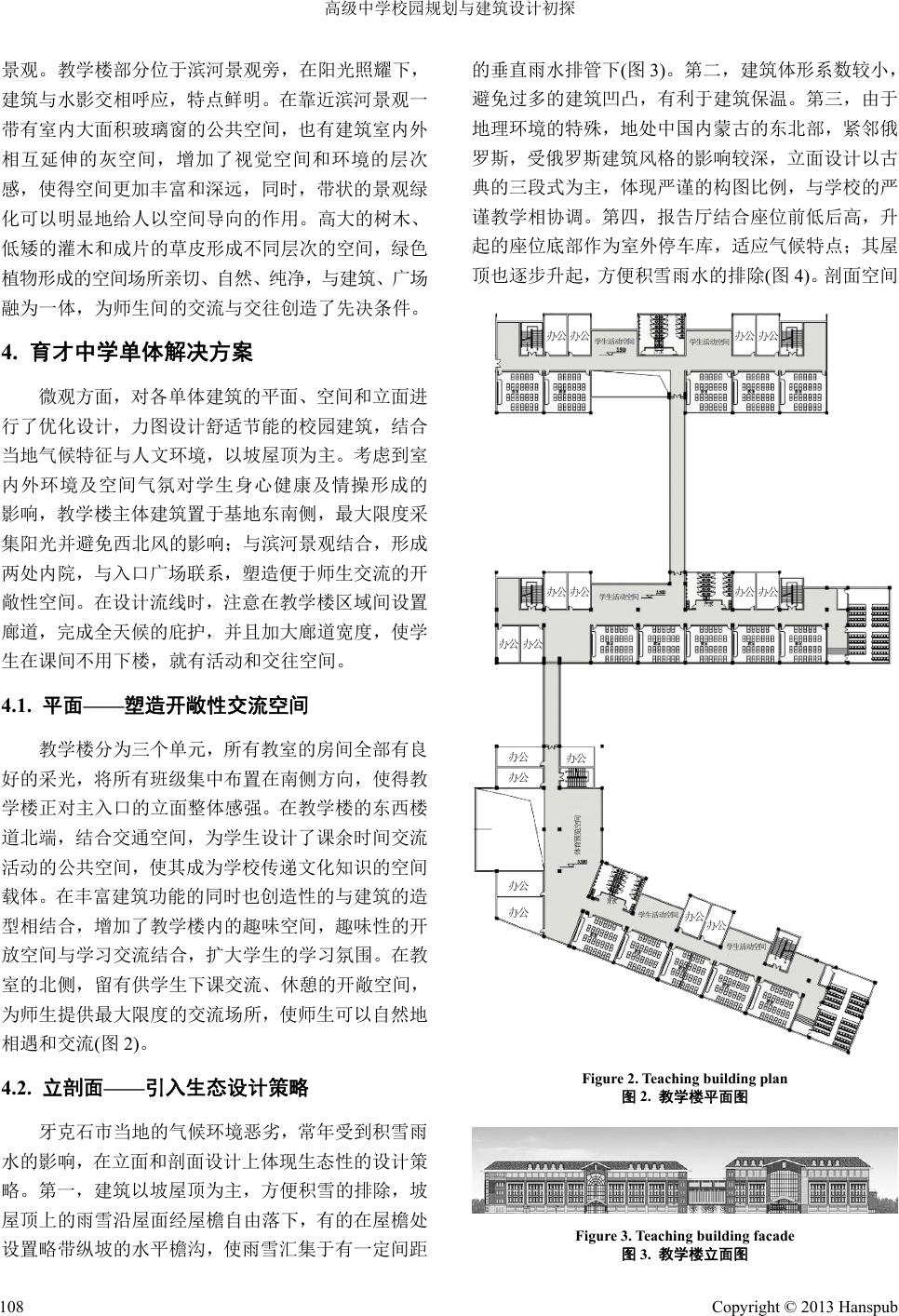

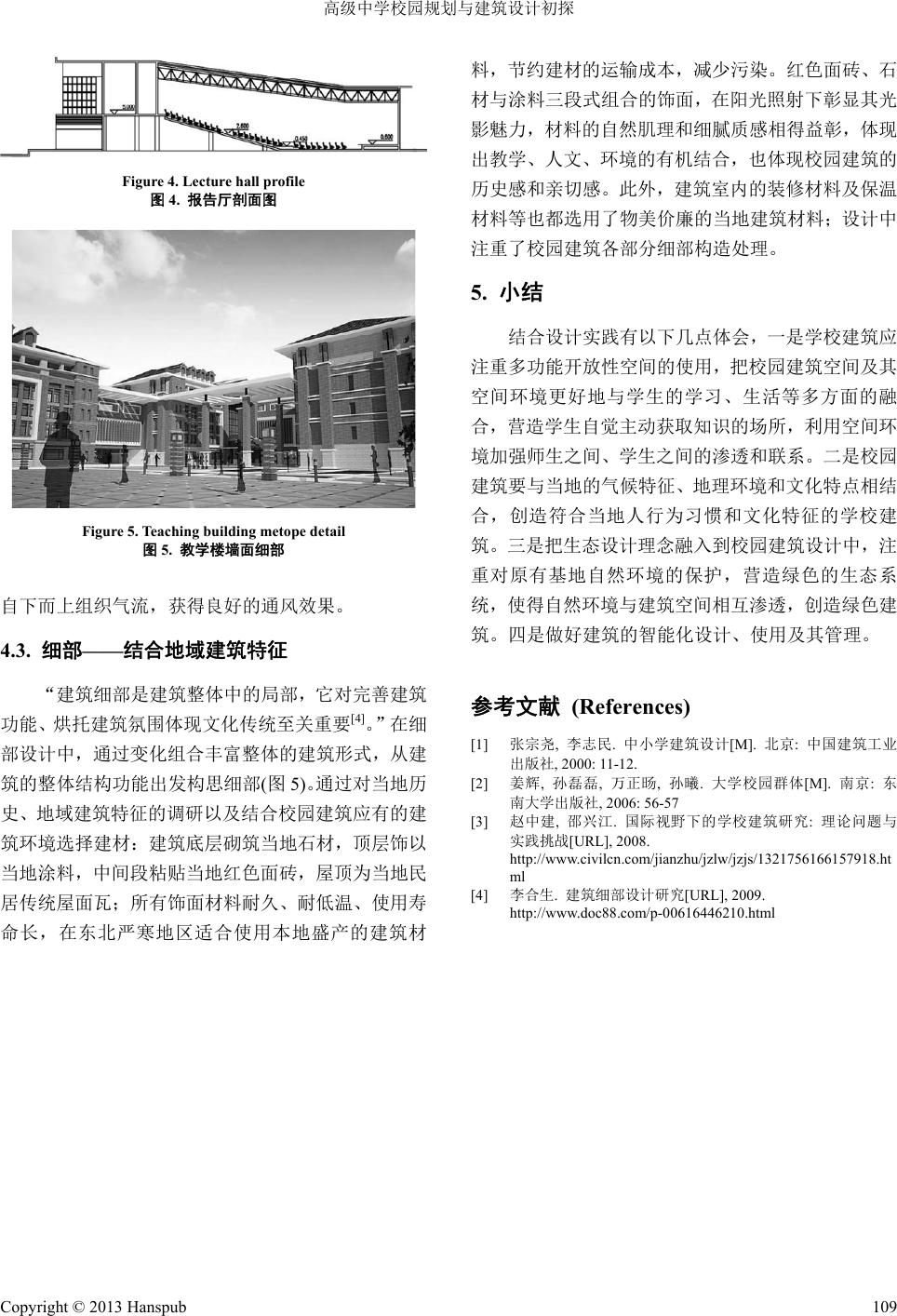

Hans Journal of Civil Engineering 土木工程, 2013, 2, 105-109 http://dx.doi.org/10.12677/hjce.2013.22019 Published Online May 2013 (http://www.hanspub.org/journal/hjce.html) Senior Middle School Campus Planning and Architecture Design of Trial —A Case Study on Inner Mongolia Yakeshi City Yucai Middle School Campus Liji Yang, Ying Hu School of Architecture and Fine Art, Dalian University of Technology, Dalian Email: 834106868@qq.com, huying@dlut.edu.cn Received: Jan. 20th, 2013; revised: Feb. 18th, 2013; accepted: Mar. 1st, 2013 Copyright © 2013 Liji Yang, Ying Hu. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: This paper comments on three aspects of senior middle school campus planning and architecture design pre- liminary exploration. Firstly, it looks back the history of the school buildings, and it researches the current situation and future development direction. From the 1950s to th e present, it seems that the development of schoo l buildings at home and abroad pay attention to open space, communication space and green environment design; it make the campus be- come architectural space of life and human feeling, ecology; and it predict the future school building s to more compre- hensive opening up to society, ecology, intelligence, and culture development. Secondly, through the Yucai middle school campus planning in senior middle school campus planning preliminary exploration, campus planning should tend to split open change, culture, ecology space shape. Lastly, it represents the design countermeasure of Yucai middle school monomer building. It comes up with many ways to design the Yucai middle school monomer building, such as plane, facade, profile, and detail design. And it Put forward the campus building monomer design should pay attention to open, regional, ac resistance, communication, humanities monomer building of space. Keywords: School Building; Open Space; Sharing Space; Green Building 高级中学校园规划与建筑设计初探 —以内蒙古牙克石市育才中学为例 杨力吉,胡 英 大连理工大学建筑与艺术学院,大连 Email: 834106868@qq.com, hying966@yahoo.com.cn 收稿日期:2013 年1月20 日;修回日期:2013 年2月18 日;录用日期:2013 年3月1日 摘 要:本文从三个方面对高级中学校园规划与建筑设计进行探索。首先,回顾国内外学校建筑历史,对其现 状和未来发展方向进行研究。从上世纪50 年代至今,国内外学校建筑注重开放空间、交往空间、绿色环境的设 计,使校园建筑空间生活化、人情化、生态化;未来学校建筑应向更全面的开放化、生态化、智能化、人文化 发展。其次,通过对牙克石市育才中学的校园规划的介绍,论述了其开敞化、人文化、生态化空间塑造的重要 性。最后,阐述校园单体建筑设计对策,分别从建筑的平面、立面、剖面和细部设计等方面提出注重营造开放 性、地域性、交流性、人文性的建筑空间。 关键词:学校建筑;开放空间;共享空间;绿色建筑 Copyright © 2013 Hanspub 105  高级中学校园规划与建筑设计初探 Copyright © 2013 Hanspub 106 1. 引言 改革开放以来,我国大量建设了学校建筑,校园 在灵活性、开放性、多样性等方面都有显著提升。本 文以牙克石市育才中学校园建筑及其规划为例,结合 国内外建筑设计的成功经验,对校园规划及建筑设计 进行初步探索:从该市地理、气候、人文环境特征出 发,综合分析学校基地建筑形态和校园氛围,通过对 学习、生活、运动三大校园特点的功能分区,进行整 合设计。在设计中,着重塑造校园建筑的开放空间、 人文环境、生态策略以及地域文化,试图设计符合地 域特色和科学发展的学校建筑。 2. 学校建筑的历史、未来 国内外学校的建筑历史和未来有所不同。我国的 学校建筑在室内外空间的开放性、灵活性、地域性、 人文性及生态性等方面起步较晚,一些发达国家起步 较早,发展较快,在学校建筑的交往性空间、开敞性 空间等场所精神方面积累了不少成功的经验,有很多 值得学习与借鉴之处。 2.1. 国内外学校建筑的历史 我国 1949 年建国初期,“校园建筑基本是利用以 前的旧校舍(包括利用会馆、教会建筑及庙宇改作的校 舍)[1]”,此后,所建校舍多为简易建筑,执行坚固、 适用、美观的建设方针设计;70 年代末,学校建筑在 规划布置及造型上,逐步丰富,形式多样;80 年代开 始举办全国中小学建筑设计方案竞赛,拓宽了建筑设 计思路,建筑形式突破了功能单一的束缚,空间组合 上趋于灵活化;90年代,随着改革开放有了一定的成 果,中国的学校建筑开始吸收西方一些发达国家在学 校建筑设计的成功经验,注重开放空间和交流性的灰 空间的设计。进入 21 世纪,更加重视校园建筑的人 文化、生活化和场所感,崇尚自由的交往,愉快的学 习,加入了一些和当地气候环境、地域特点、文化习 俗等相联系设计手法;近年来,随着全球气候的影响, 在重视校园空间环境和室内外空间的渗透之外,低碳 设计引入建筑师的思想理念之中。 国外的学校建筑以西方国家为例,20 世纪 40 年 代到 50 年代,二战后的西方国家在学校建设得到空 前发展,在注重功能的前提下,倾向形式主义;到了 20 世纪 60年代末70年代初,“在欧美的社会运动土 壤中开始浮现出反省性的人文主义与社区设计取向, 校园规划放弃传统总规的形式主义做法,凯文·林奇 提出长程规划(long range planning)[2]”;80年代初,人 们怀念古老的学校的轻松自由的生活氛围,出现了教 学环境和生活环境相互结合的倾向,重视校园空间的 自由化、生活化、场所感,注重校园与生活交往多层 次的结合。校园规划通过延续历史文脉和结合当地的 地方特色和人文环境、文化习俗,创造符合地域文化 的校园建筑及其空间环境,体现校园的生活性和归属 感,塑造自由、愉悦的交往模式;90 年代,校园规划 趋于灵活性,在规划与建筑设计方面走可持续发展的 道路,空间布局强调灵活性,交往空间渗透于建筑及 其空间环境中,实现建筑与空间环境的动态发展;21 世纪初,绿色建筑、生态建筑开始受到人们的重视, 一些学校建筑引入被动式的和主动式的绿色建筑设 计手法和技术,减少建筑产生的能耗和对环境的污 染,可持续发展成为人类的共识,校园规划及其建筑 设计更注重对原有基地自然环境的保护,营造绿色的 生态系统。 2.2. 国内外学校建筑的未来 未来的学校建筑向更全面的开放化、生态化、智 能化、人文化发展。“学校建筑如何能够在以人为本 的理念指引下最大限度地促进师生的个体发展,如何 能够最大限度地卓越体现能促进学校可持续发展的 学校文化,如何能够最大限度地实现学校智能化、开 放化等方面的问题需要得到重视[3]。”第一,未来的学 校建筑应该把一些开放性的、多功能的公共空间扩大 化,贯穿整个校园,丰富它的学习氛围,使得整个校 园建筑及其空间环境与青少年的生理、行为、文化、 艺术等方面的学习变化结合起来,把校园建筑空间融 入到学生的多方面发展之中;进一步诠释共享空间、 灰空间以及内外空间的渗透、与自然环境和地域特色 相联系等设计手法在校园建筑设计中的应用。第二, 由于地球不可再生资源的不断减少和气候环境质量 的逐渐下降,绿色建筑和生态建筑在未来的学校建筑 设计中应该扮演重要的角色;利用可再生的能源和资 源的循环利用,保护生态环境。第三,随着网络信息 技术的普遍使用,在建筑中设置一些中心控制系统,  高级中学校园规划与建筑设计初探 就可以支持远程教学和多媒体教学等方法,发展为提 供多种信息传递方式的智能化教学楼网络学习。第 四,营造校园内人文环境,可使学生们在校园中受到 熏陶,激励学生相互交流、学习。 3. 育才中学规划解决方案 宏观方面,对牙克石市地理、气候、人文环境进 行了深度调研,综合分析此地块建筑形态和校园氛 围,通过对学习、生活、运动三大校园特点的功能分 区,进行整合设计(图1)。 建筑布局针对学校的教学模式,强调以人为中 心。通过塑造校园空间环境,对人产生熏陶作用,使 得校园空间成为教育的延伸部分。建筑布局与自然接 触,通过人与自然环境相处,体现学校建筑的场所精 神和生态性。校园为学生提供更多的可以自由支配的 场所,提高校园空间组织的灵活性,开放性。设计中, 设身处地为学生考虑,感知他们的感受,将文化内涵 融入规划中,营造丰富的校园文化气息,灵活组织校 园空间,对学生进行启发和引导,使学校从教育场所 向学习场所转变,公共空间与教室扮演着同样重要的 角色,使整个学校都成为“学习”的场所。 3.1. 功能结构——营造开放化空间环境 根据动静分区划分学习、生活、运动三大区域, 主入口位于南侧,教学办公区域也位于基地南侧,三 栋相联系的教学楼位于东侧滨河景观旁边,与西侧办 公楼、实验楼形成一个开放的空间场所,既适合人流 Figure 1. Site plan 图1. 总平面图 集散,又处于较为安静区域,其结合基地形成的内院 空间与滨河景观形成了相互对应的空间景观关系,为 师生提供了便利的交流场所。生活区域放于西北侧, 靠近基地次入口,便于与外部的联系。运动区域位于 基地东北侧,处于和教学区及生活区都相互联系的地 段,也邻近滨河景观带,视野宽阔,景观良好,为学 生营造一个空间、景观、视野良好的运动场所。整个 校园的空间层次通过该三大功能组合形成的中心广 场、区域性广场和组团院落来体现。主入口处的中心 广场是学校最主要的公共空间和人群集聚中心,为全 校师生们提供最大的交流场所,其开放性为全校师生 提供了交流空间。次入口的区域性广场很自然地结合 滨河景观把教学办公区和生活运动区分隔开来,同时 也是外来车流的集散点。教学部分自由组合形成的组 团院落相对于中心广场尺度较小,但由于它特殊的位 置与滨河景观形成了相互呼应的关系,增强了院落的 空间感,使得内外空间相互渗透,形成一个独立的公 共空间,是一个相对私密的学习、交流的小型开放场 所,这些相互渗透的开敞场所创造了多层次的交往空 间,为师生们的交流提供了有利条件。 3.2. 交通流线——注重人性化空间尺度 整体校园规划理念“以人为主”,校园内人车分 流,以步行为主,车行路为位于校园外围的消防道路 以及校园内部主入口和次入口处及靠近停车场处,车 行道路尽量不与步行道路交叉。设计了各种不同的交 通流线,每行走一种流线,会感觉建筑内外空间相互 渗透,自然景色得以引入,学习与教学环境极其舒适。 同时,校园内的道路不仅仅是作为交通使用,它还是 联系建筑、广场和院落等空间场所的纽带和桥梁,在 道路两旁设置一些休息用的座椅等人性化设施,与行 人形成“动”与“静”的结合,促进师生们相互交流, 为师生们的交往活动提供理想的平台,使人与人、人 与周围的环境紧密联系,形成一种场所感,体现校园 规划与建筑设计的开敞空间和场所精神。 3.3. 景观绿化——因地制宜 在校园主入口处结合周围办公和教学楼形成广 场及周边环境,也自然形成了主景观轴,次入口处对 应东面的滨河景观带形成了次景观轴,教学区域结合 地形自然围合的内院与滨河景观相呼应,成为院落式 Copyright © 2013 Hanspub 107  高级中学校园规划与建筑设计初探 景观。教学楼部分位于滨河景观旁,在阳光照耀下, 建筑与水影交相呼应,特点鲜明。在靠近滨河景观一 带有室内大面积玻璃窗的公共空间,也有建筑室内外 相互延伸的灰空间,增加了视觉空间和环境的层次 感,使得空间更加丰富和深远,同时,带状的景观绿 化可以明显地给人以空间导向的作用。高大的树木、 低矮的灌木和成片的草皮形成不同层次的空间,绿色 植物形成的空间场所亲切、自然、纯净,与建筑、广场 融为一体,为师生间的交流与交往创造了先决条件。 4. 育才中学单体解决方案 微观方面,对各单体建筑的平面、空间和立面进 行了优化设计,力图设计舒适节能的校园建筑,结合 当地气候特征与人文环境,以坡屋顶为主。考虑到室 内外环境及空间气氛对学生身心健康及情操形成的 影响,教学楼主体建筑置于基地东南侧,最大限度采 集阳光并避免西北风的影响;与滨河景观结合,形成 两处内院,与入口广场联系,塑造便于师生交流的开 敞性空间。在设计流线时,注意在教学楼区域间设置 廊道,完成全天候的庇护,并且加大廊道宽度,使学 生在课间不用下楼,就有活动和交往空间。 4.1. 平面——塑造开敞性交流空间 教学楼分为三个单元,所有教室的房间全部有良 好的采光,将所有班级集中布置在南侧方向,使得教 学楼正对主入口的立面整体感强。在教学楼的东西楼 道北端,结合交通空间,为学生设计了课余时间交流 活动的公共空间,使其成为学校传递文化知识的空间 载体。在丰富建筑功能的同时也创造性的与建筑的造 型相结合,增加了教学楼内的趣味空间,趣味性的开 放空间与学习交流结合,扩大学生的学习氛围。在教 室的北侧,留有供学生下课交流、休憩的开敞空间, 为师生提供最大限度的交流场所,使师生可以自然地 相遇和交流(图2)。 4.2. 立剖面——引入生态设计策略 牙克石市当地的气候环境恶劣,常年受到积雪雨 水的影响,在立面和剖面设计上体现生态性的设计策 略。第一,建筑以坡屋顶为主,方便积雪的排除,坡 屋顶上的雨雪沿屋面经屋檐自由落下,有的在屋檐处 设置略带纵坡的水平檐沟,使雨雪汇集于有一定间距 的垂直雨水排管下(图3)。第二,建筑体形系数较小, 避免过多的建筑凹凸,有利于建筑保温。第三,由于 地理环境的特殊,地处中国内蒙古的东北部,紧邻俄 罗斯,受俄罗斯建筑风格的影响较深,立面设计以古 典的三段式为主,体现严谨的构图比例,与学校的严 谨教学相协调。第四,报告厅结合座位前低后高,升 起的座位底部作为室外停车库,适应气候特点;其屋 顶也逐步升起,方便积雪雨水的排除(图4)。剖面 空 间 Figure 2. Teaching building plan 图2. 教学楼平面图 Figure 3. Teaching building facade 图3. 教学楼立面图 Copyright © 2013 Hanspub 108  高级中学校园规划与建筑设计初探 Copyright © 2013 Hanspub 109 Figure 4. Lecture hall profile 图4. 报告厅剖面图 Figure 5. Teaching building metope detail 下而上组织气流,获得良好的通风效果。 4.3. 细部——结合地域建筑特征 “建筑细部是建筑整体中的局部,它对完善建筑 功能 图5. 教学楼墙面细部 自 、 烘托建筑氛围体现文化传统至关重要[4]。”在 细 部设计中,通过变化组合丰富整体的建筑形式,从建 筑的整体结构功能出发构思细部(图5)。通过对当地历 史、地域建筑特征的调研以及结合校园建筑应有的建 筑环境选择建材:建筑底层砌筑当地石材,顶层饰以 当地涂料,中间段粘贴当地红色面砖,屋顶为当地民 居传统屋面瓦;所有饰面材料耐久、耐低温、使用寿 命长,在东北严寒地区适合使用本地盛产的建筑材 料,节约建材的运输成本,减少污染。红色面砖、石 材与涂料三段式组合的饰面,在阳光照射下彰显其光 影魅力,材料的自然肌理和细腻质感相得益彰,体现 出教学、人文、环境的有机结合,也体现校园建筑的 历史感和亲切感。此外,建筑室内的装修材料及保温 材料等也都选用了物美价廉的当地建筑材料;设计中 注重了校园建筑各部分细部构造处理。 5. 小结 结合设计实践有以下几点体会,一是学校建筑应 注重多功能开放性空间的使用,把校园建筑空间及其 空间环境更好地与学生的学习、生活等多方面的融 合,营造学生自觉主动获取知识的场所,利用空间环 境加强师生之间、学生之间的渗透和联系。二是校园 建筑要与当地的气候特征、地理环境和文化特点相结 合,创造符合当地人行为习惯和文化特征的学校建 筑。三是把生态设计理念融入到校园建筑设计中,注 重对原有基地自然环境的保护,营造绿色的生态系 统,使得自然环境与建筑空间相互渗透,创造绿色建 筑。四是做好建筑的智能化设计、使用及其管理。 参考文献 (References) [1] 张宗尧, 李志民. 中小学建筑设计[M]. 北京: 中国建筑工业 出版社, 2000: 11-12. [2] 姜辉, 孙磊磊, 万正旸, 孙曦. 大学校园群体[M]. 南京: 东 南大学出版社, 2006: 56-57 [3] 赵中建, 邵兴江. 国际视野下的学校建筑研究: 理论问题与 实践挑战[URL], 2008. http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/jzjs/1321756166157918.ht ml [4] 李合生. 建筑细部设计研究[URL], 2009. http://www.doc88.com/p-00616446210.html |