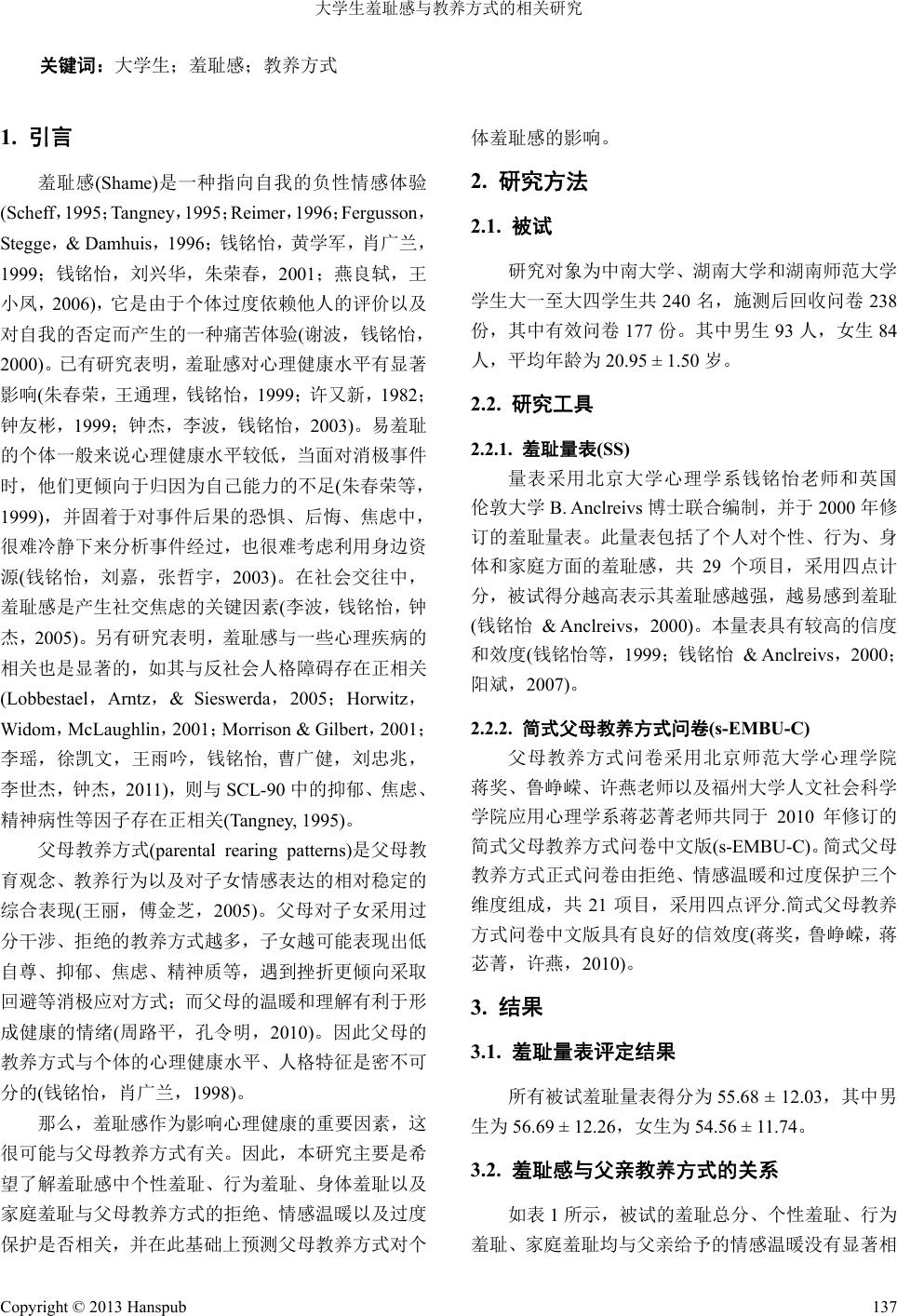

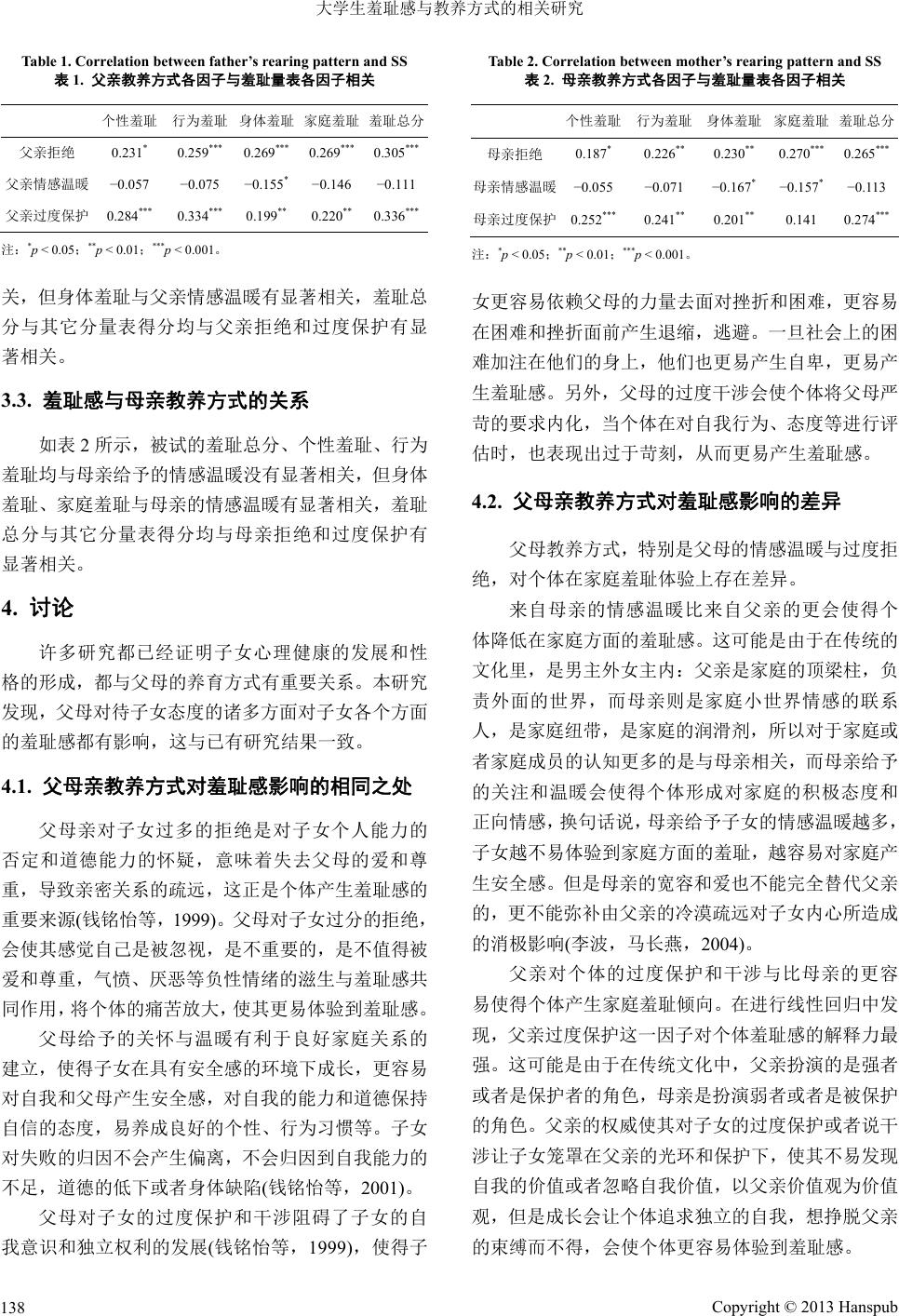

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 136-139 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.33022 Published Online May 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Research on Shame and Parental Rearing Patterns of Undergraduate* —A Case Study in Changsha City Weiguo Qu#, Wenjie Li Department of Psychology, College of Educational Science, Hunan Normal University, Changsha Email: #qwgqyt@163.com, earring1101@sina.com Received: Feb. 25th, 2013; revised: Mar. 12th, 2013; accepted: Mar. 21st, 2013 Copyright © 2013 Weiguo Qu, Wenjie Li. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Ob je cti ves: To investigate the correlation between parental rearing patterns with shame. Methods: 1) Shame scale; 2) Chinese version of s-EMBU was administered to 240 college students (120 males and 120 females) in Changsha city at random. Result: 177 valid questionnaires were collected. There was a signifi- cant positive correlation between rejection from parents and the shame among college students (rfather = 0.305, p < 0.001; rmother = 0.265, p < 0.001); no significant correlation was found between parents’ emotional warmth and shame; there was a significant positive correlation between overprotection from parents and shame (rfather = 0.336, p < 0.001; rmother = 0.274, p < 0.001). Conclusion: Parental rearing patterns have a sig- nificant effect on shame-proneness among children; in overall level of shame, the more rejection and over- protection children received from parents, the easier for them to feel shameful; in terms of family shame, if children received more rejection and denial from parents, the overprotection from the father, the less emo- tional warmth from mother, it’s easier for them to feel shameful. Keywords: Undergraduate; Shame; Parental Rearing Patterns 大学生羞耻感与教养方式的相关研究* —以长沙市为例 屈卫国#,李雯婕 湖南师范大学教育科学学院心理学系,长沙 Email: #qwgqyt@163.com, earring1101@sina.com 收稿日期:2013 年2月25日;修回日期:2013 年3月12 日;录用日期:2013 年3月21 日 摘 要:目的:探讨羞耻感与父母教养方式的关系。方法:采取随机抽样的方式对长沙市 240名大学 生(男120 人,女 120人)施测羞耻量表(SS)和简式父母教养方式问卷(s-EMBU-C)。结果:回收有效问 卷177 份,有效率73.75%。父母亲拒绝与大学生羞耻感呈现显著正相关(父亲r = 0.305,p < 0.001;母 亲r = 0.265,p < 0.001);父母的情感温暖与大学生羞耻感无显著相关关系;父母亲的过度保护与大学 生的羞耻感有显著正相关(父亲r = 0.336,p < 0.001;母亲r = 0.274,p < 0.001)。结论:父母教养方式 对子女羞耻倾向有显著影响;从羞耻总体水平来说,父母的拒绝否认、过度保护越多,子女越易感到 羞耻;在家庭羞耻方面,父母的拒绝否认、父亲的过度保护越多以及母亲的情感温暖越少,子女越易 感到羞耻。 *基金项目:湖南省社科基金项目“幸福学视野下的公共政策价值重塑研究”(课题编号 09YBB264)支助。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 136  大学生羞耻感与教养方式的相关研究 Copyright © 2013 Hanspub 137 关键词:大学生;羞耻感;教养方式 1. 引言 羞耻感(Shame)是一种指向自我的负性情感体验 (Scheff,1995;Tangney,1995;Reimer,1996;Fergusson, Stegge,& Damhuis,1996;钱铭怡,黄学军,肖广兰, 1999;钱铭怡,刘兴华,朱荣春,2001;燕良轼,王 小凤,2006),它是由于个体过度依赖他人的评价以及 对自我的否定而产生的一种痛苦体验(谢波,钱铭怡, 2000)。已有研究表明,羞耻感对心理健康水平有显著 影响(朱春荣,王通理,钱铭怡,1999;许又新,1982; 钟友彬,1999;钟杰,李波,钱铭怡,2003)。易羞耻 的个体一般来说心理健康水平较低,当面对消极事件 时,他们更倾向于归因为自己能力的不足(朱春荣等, 1999),并固着于对事件后果的恐惧、后悔、焦虑中, 很难冷静下来分析事件经过,也很难考虑利用身边资 源(钱铭怡,刘嘉,张哲宇,2003)。在社会交往中, 羞耻感是产生社交焦虑的关键因素(李波,钱铭怡,钟 杰,2005) 。另有研究表明,羞耻感与一些心理疾病的 相关也是显著的,如其与反社会人格障碍存在正相关 (Lobbestael,Arntz,& Sieswerda,2005;Horwitz , Widom,McLaughlin,2001;Morrison & Gilbert,2001; 李瑶,徐凯文,王雨吟,钱铭怡, 曹广健,刘忠兆, 李世杰,钟杰,2011),则 与SCL-90 中的抑郁、焦虑、 精神病性等因子存在正相关(Tangney, 1995)。 父母教养方式(parental rearing patterns)是父母教 育观念、教养行为以及对子女情感表达的相对稳定的 综合表现(王丽,傅金芝,2005)。父母对子女采用过 分干涉、拒绝的教养方式越多,子女越可能表现出低 自尊、抑郁、焦虑、精神质等,遇到挫折更倾向采取 回避等消极应对方式;而父母的温暖和理解有利于形 成健康的情绪(周路平,孔令明,2010)。因此父母的 教养方式与个体的心理健康水平、人格特征是密不可 分的(钱铭怡,肖广兰,1998)。 那么,羞耻感作为影响心理健康的重要因素,这 很可能与父母教养方式有关。因此,本研究主要是希 望了解羞耻感中个性羞耻、行为羞耻、身体羞耻以及 家庭羞耻与父母教养方式的拒绝、情感温暖以及过度 保护是否相关,并在此基础上预测父母教养方式对个 体羞耻感的影响。 2. 研究方法 2.1. 被试 研究对象为中南大学、湖南大学和湖南师范大学 学生大一至大四学生共 240 名,施测后回收问卷 238 份,其中有效问卷177份。其中男生93 人,女生84 人,平均年龄为20.95 ± 1.50 岁。 2.2. 研究工具 2.2.1. 羞耻量表(SS) 量表采用北京大学心理学系钱铭怡老师和英国 伦敦大学B. Anclreivs博士联合编制,并于 2000 年修 订的羞耻量表。此量表包括了个人对个性、行为、身 体和家庭方面的羞耻感,共 29 个项目,采用四点计 分,被试得分越高表示其羞耻感越强,越易感到羞耻 (钱铭怡 & Anclreivs,2000)。本量表具有较高的信度 和效度(钱铭怡等,1999;钱铭怡 & Anclreivs,2000; 阳斌,2007)。 2.2.2. 简式父母教养方式问卷(s-EMBU-C) 父母教养方式问卷采用北京师范大学心理学院 蒋奖、鲁峥嵘、许燕老师以及福州大学人文社会科学 学院应用心理学系蒋苾菁老师共同于2010 年修订的 简式父母教养方式问卷中文版(s-EMBU-C)。简式父母 教养方式正式问卷由拒绝、情感温暖和过度保护三个 维度组成,共 21项目,采用四点评分.简式父母教养 方式问卷中文版具有良好的信效度(蒋奖,鲁峥嵘,蒋 苾菁,许燕,2010)。 3. 结果 3.1. 羞耻量表评定结果 所有被试羞耻量表得分为 55.68 ± 12.03,其中男 生为 56.69 ± 12.26,女生为 54.56 ± 11.74。 3.2. 羞耻感与父亲教养方式的关系 如表 1所示,被试的羞耻总分、个性羞耻、行为 羞耻、家庭羞耻均与父亲给予的情感温暖没有显著相  大学生羞耻感与教养方式的相关研究 Table 1. Correlation between father’s rearing pattern and SS 表1. 父亲教养方式各因子与羞耻量表各因子相关 个性羞耻 行为羞耻 身体羞耻 家庭羞耻 羞耻总分 父亲拒绝 0.231* 0.259*** 0.269*** 0.269*** 0.305*** 父亲情感温暖 −0.057 −0.075 −0.155* −0.146 −0.111 父亲过度保护 0.284*** 0.334*** 0.199** 0.220** 0.336*** 注:*p < 0.05;**p < 0.01;***p < 0.001。 关,但身体羞耻与父亲情感温暖有显著相关,羞耻总 分与其它分量表得分均与父亲拒绝和过度保护有显 著相关。 3.3. 羞耻感与母亲教养方式的关系 如表 2所示,被试的羞耻总分、个性羞耻、行为 羞耻均与母亲给予的情感温暖没有显著相关,但身体 羞耻、家庭羞耻与母亲的情感温暖有显著相关,羞耻 总分与其它分量表得分均与母亲拒绝和过度保护有 显著相关。 4. 讨论 许多研究都已经证明子女心理健康的发展和性 格的形成,都与父母的养育方式有重要关系。本研究 发现,父母对待子女态度的诸多方面对子女各个方面 的羞耻感都有影响,这与已有研究结果一致。 4.1. 父母亲教养方式对羞耻感影响的相同之处 父母亲对子女过多的拒绝是对子女个人能力的 否定和道德能力的怀疑,意味着失去父母的爱和尊 重,导致亲密关系的疏远,这正是个体产生羞耻感的 重要来源(钱铭怡等,1999) 。父母对子女过分的拒绝, 会使其感觉自己是被忽视,是不重要的,是不值得被 爱和尊重,气愤、厌恶等负性情绪的滋生与羞耻感共 同作用,将个体的痛苦放大,使其更易体验到羞耻感。 父母给予的关怀与温暖有利于良好家庭关系的 建立,使得子女在具有安全感的环境下成长,更容易 对自我和父母产生安全感,对自我的能力和道德保持 自信的态度,易养成良好的个性、行为习惯等。子女 对失败的归因不会产生偏离,不会归因到自我能力的 不足,道德的低下或者身体缺陷(钱铭怡等,2001)。 父母对子女的过度保护和干涉阻碍了子女的自 我意识和独立权利的发展(钱铭怡等,1999),使得子 Table 2. Correlation between mother’s rearing pattern and SS 表2. 母亲教养方式各因子与羞耻量表各因子相关 个性羞耻 行为羞耻 身体羞耻 家庭羞耻 羞耻总分 母亲拒绝 0.187* 0.226** 0.230** 0.270*** 0.265*** 母亲情感温暖 −0.055 −0.071 −0.167* −0.157*−0.113 母亲过度保护 0.252*** 0.241** 0.201** 0.141 0.274*** 注:*p < 0.05;**p < 0.01;***p < 0.001。 女更容易依赖父母的力量去面对挫折和困难,更容易 在困难和挫折面前产生退缩,逃避。一旦社会上的困 难加注在他们的身上,他们也更易产生自卑,更易产 生羞耻感。另外,父母的过度干涉会使个体将父母严 苛的要求内化,当个体在对自我行为、态度等进行评 估时,也表现出过于苛刻,从而更易产生羞耻感。 4.2. 父母亲教养方式对羞耻感影响的差异 父母教养方式,特别是父母的情感温暖与过度拒 绝,对个体在家庭羞耻体验上存在差异。 来自母亲的情感温暖比来自父亲的更会使得个 体降低在家庭方面的羞耻感。这可能是由于在传统的 文化里,是男主外女主内:父亲是家庭的顶梁柱,负 责外面的世界,而母亲则是家庭小世界情感的联系 人,是家庭纽带,是家庭的润滑剂,所以对于家庭或 者家庭成员的认知更多的是与母亲相关,而母亲给予 的关注和温暖会使得个体形成对家庭的积极态度和 正向情感,换句话说,母亲给予子女的情感温暖越多, 子女越不易体验到家庭方面的羞耻,越容易对家庭产 生安全感。但是母亲的宽容和爱也不能完全替代父亲 的,更不能弥补由父亲的冷漠疏远对子女内心所造成 的消极影响(李波,马长燕,2004)。 父亲对个体的过度保护和干涉与比母亲的更容 易使得个体产生家庭羞耻倾向。在进行线性回归中发 现,父亲过度保护这一因子对个体羞耻感的解释力最 强。这可能是由于在传统文化中,父亲扮演的是强者 或者是保护者的角色,母亲是扮演弱者或者是被保护 的角色。父亲的权威使其对子女的过度保护或者说干 涉让子女笼罩在父亲的光环和保护下,使其不易发现 自我的价值或者忽略自我价值,以父亲价值观为价值 观,但是成长会让个体追求独立的自我,想挣脱父亲 的束缚而不得,会使个体更容易体验到羞耻感。 Copyright © 2013 Hanspub 138  大学生羞耻感与教养方式的相关研究 Copyright © 2013 Hanspub 139 5. 结论 父母教养方式对子女羞耻倾向有显著影响。从羞 耻总体水平来说,父母的拒绝否认、过度保护越多, 子女越易感到羞耻;在家庭羞耻方面,父母的拒绝否 认、父亲的过度保护越多以及母亲的情感温暖越少, 子女越易体验到家庭羞耻。 参考文献 (References) 蒋奖, 鲁峥嵘, 蒋苾菁, 许燕(2010). 简式父母教养方式问卷中文 版的初步修订. 心理发展与教育, 1 期, 94-99. 李波, 马长燕(2004). 对青少年社交焦虑个体的深度访谈. 北京理 工大学学报, 6 期, 37-39. 李波, 钱铭怡, 钟杰(2005). 大学生社交焦虑的羞耻感等因素影响 模型. 中国心理卫生杂志, 5 期, 304-306. 李瑶, 徐凯文, 王雨吟, 钱铭怡, 曹广健, 刘忠兆, 李世杰, 钟杰 (2011). 服刑人员的反社会人格障碍及与羞耻感、童年期创伤经 历的关系. 心理卫生评估, 9 期, 686-690. 钱铭怡, 肖广兰(1998). 青少年心理健康水平、自我效能、自尊与 父母养育方式的相关研究. 心理科学, 6 期, 553-555. 钱铭怡, 黄学军, 肖广兰(1999). 羞耻感与父母养育方式、自尊、成 就动机、心理控制源的相关研究. 中国临床心理学杂志, 3 期, 147-149. 钱铭怡, Andrewes, B., 朱荣春, 王爱民(2000). 大学生羞耻量表的 修订. 中国临床心理学杂志, 4 期, 217-221. 钱铭怡, 刘兴华, 朱荣春(2001). 大学生羞耻感的现象学研究. 中 国心理卫生杂志, 2 期, 73-75. 钱铭怡, 刘嘉, 张哲宇(2003). 羞耻易感性差异及对羞耻的应付. 心理学报, 3 期, 387-392. 王丽, 傅金芝(2005). 国内父母教养方式与儿童发展研究. 心理科 学进展, 3 期, 298-304. 谢波, 钱铭怡(2000). 中国大学生羞耻和内疚之现象学差异. 心理 学报, 1 期, 105-109. 许又新(1982). 耻感、神经症和文化. 中国心理卫生杂志, 3 期, 125- 127. 阳斌(2007). 羞耻量表湖南省大学生的常模建立. 湖南师范大学硕 士论文, 长沙. 燕良轼, 王小凤(2006). 羞耻感——道德和做人的基本尺度. 辽宁 师范大学学报, 5 期, 51-54. 朱春荣, 王通理, 钱铭怡(1999). 大学生羞耻感和心理健康以及自 我效能、自尊的相关研究. 中国心理卫生杂志, 4期, 225-227. 钟杰, 李波, 钱铭怡(2003). 大学生羞耻感、人格与心理健康的结构 模型初步研究. 中国心理卫生杂志, 1 期, 31-35. 周路平, 孔令明(2010). 学习不良初中生应对方式、教养方式与情 绪状况的关系. 湖南师范大学教育科学学报, 6 期, 103-105. 钟友彬(1999). 认识领悟疗法. 贵阳: 贵州教育出版社. Fergusson, T. J., Stegge, H., & Damhuis, I. (1998). Children’s under- standing of guilt and shame. Child Development, 62, 827-839. Horwitz, A. V., Widom, C. S., McLaughlin, J., et al. (2001). The impact of childhood abuse and neglect on adult mental health: A prospective study. Journal of Health & Human Behavior, 42, 184-201. Lobbestael, J., Arntz, A., & Sieswerda, S. (2005). Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 240- 253. Morrison, D., & Gilbert, P. (2001). Social rank, shame and anger in primary and secondary psychopaths. Journal of Forensic Psychiatry, 12, 330-356. Reimer, M. S. (1996). “Sinking into the ground”: The development and consequences of shame in adolescence. Developmental Review, 16, 321-363. Scheff, T. J. (1995). Shame and related emotions: An overview. Ameri- can Behavioral Scientist, 38, 1053-1059. Tangney, J. P. (1995). Recent advances in the empirical study of shame and guilt. American Behavioral Scientist, 38, 1132-1145. |