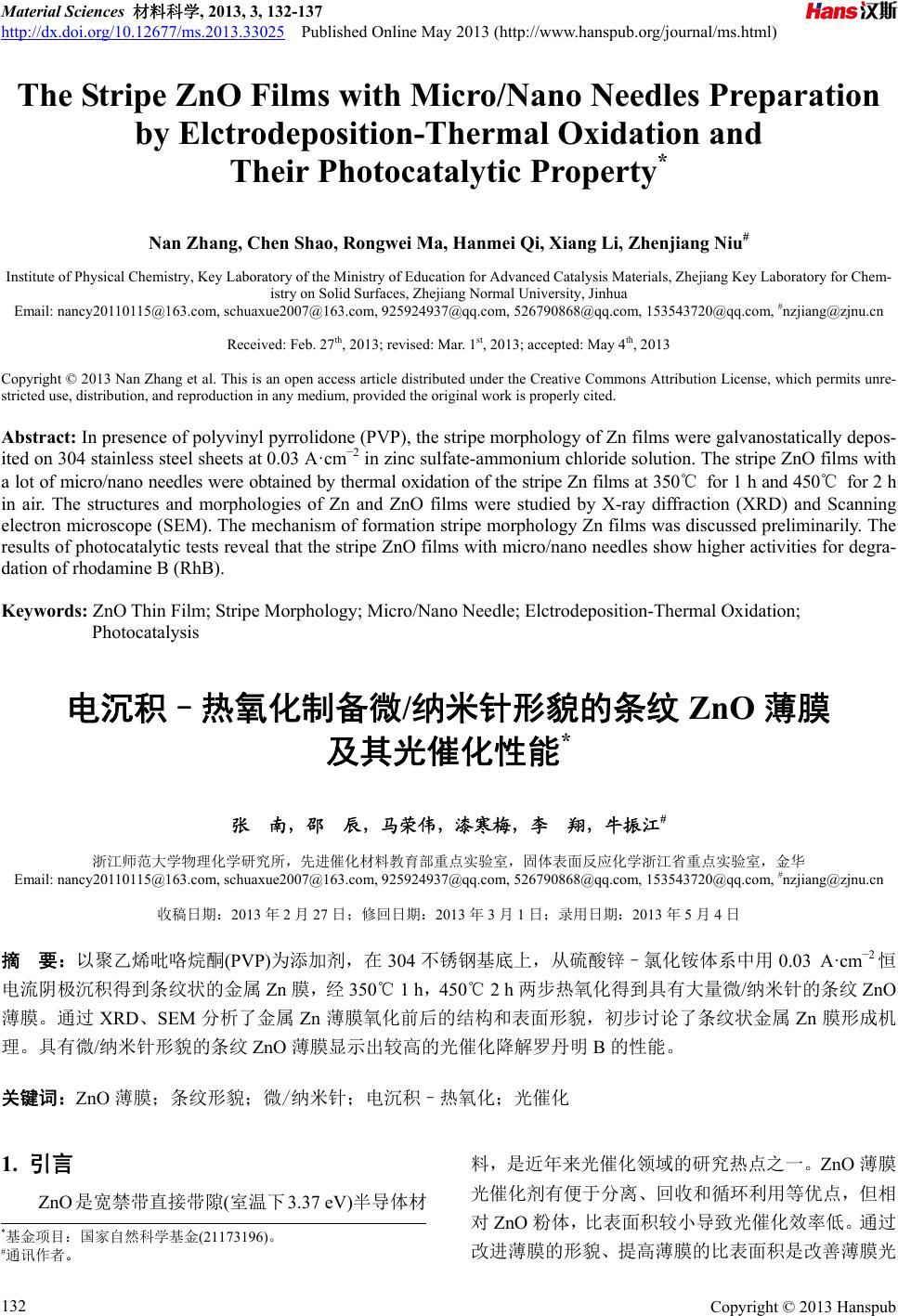

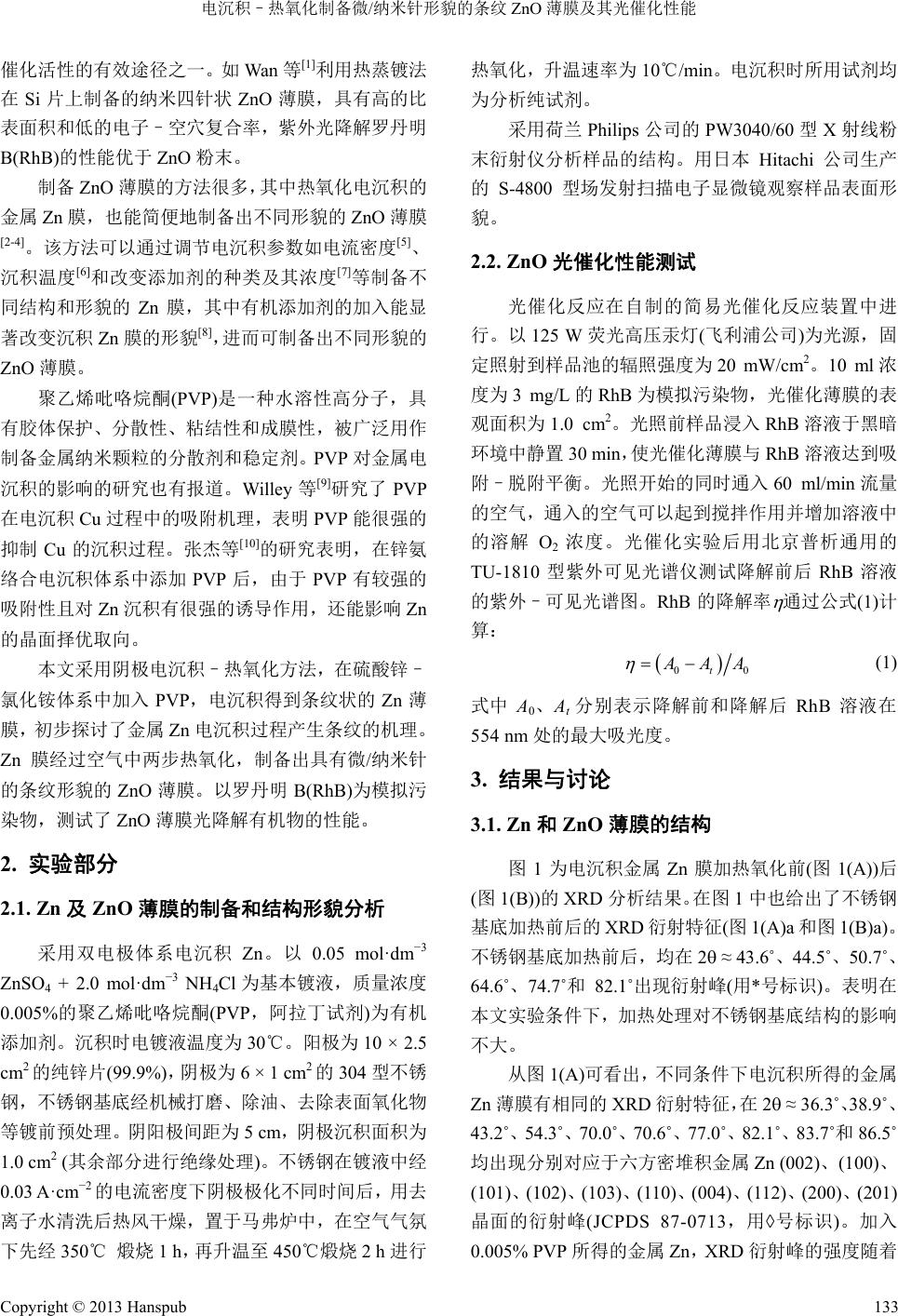

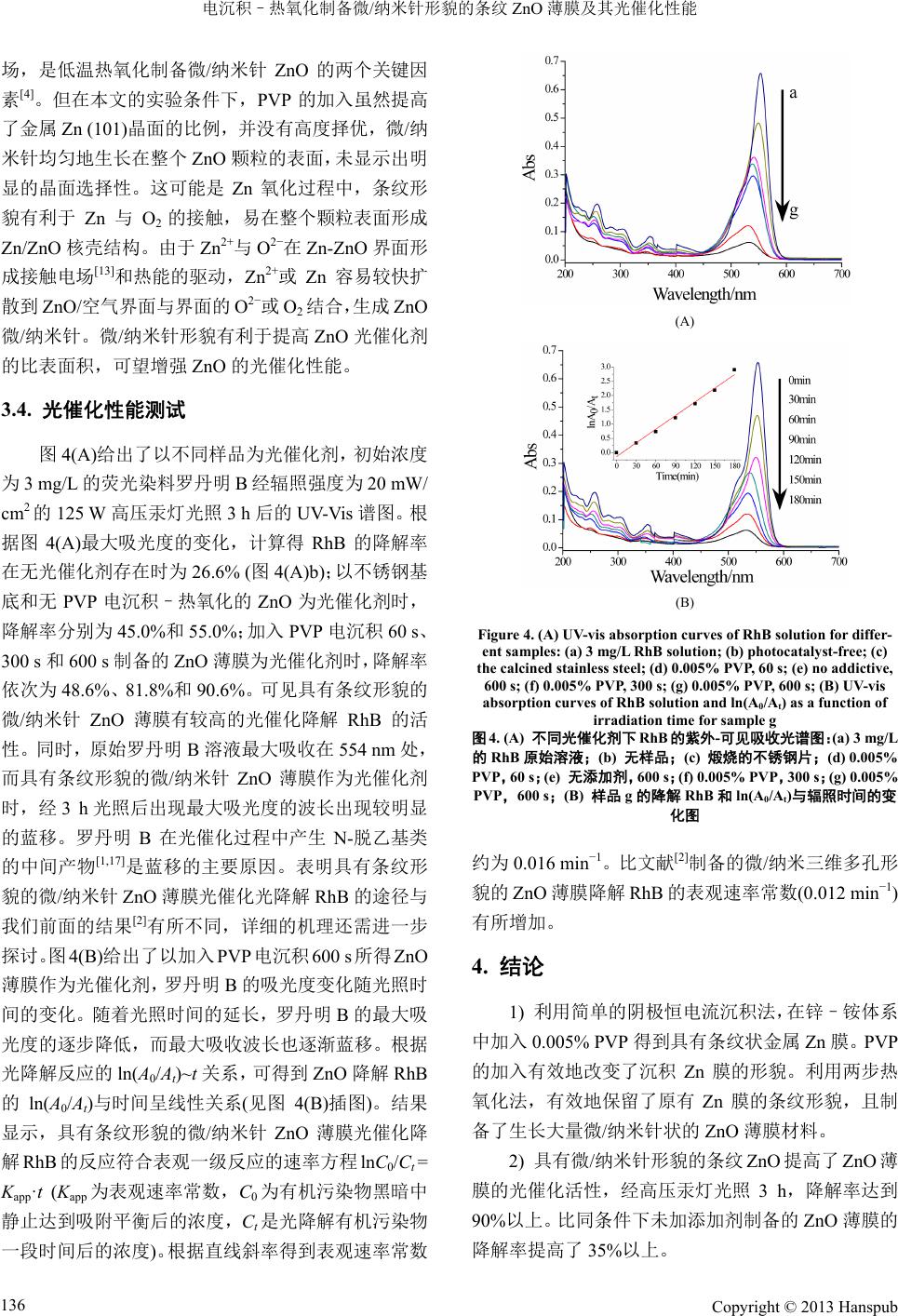

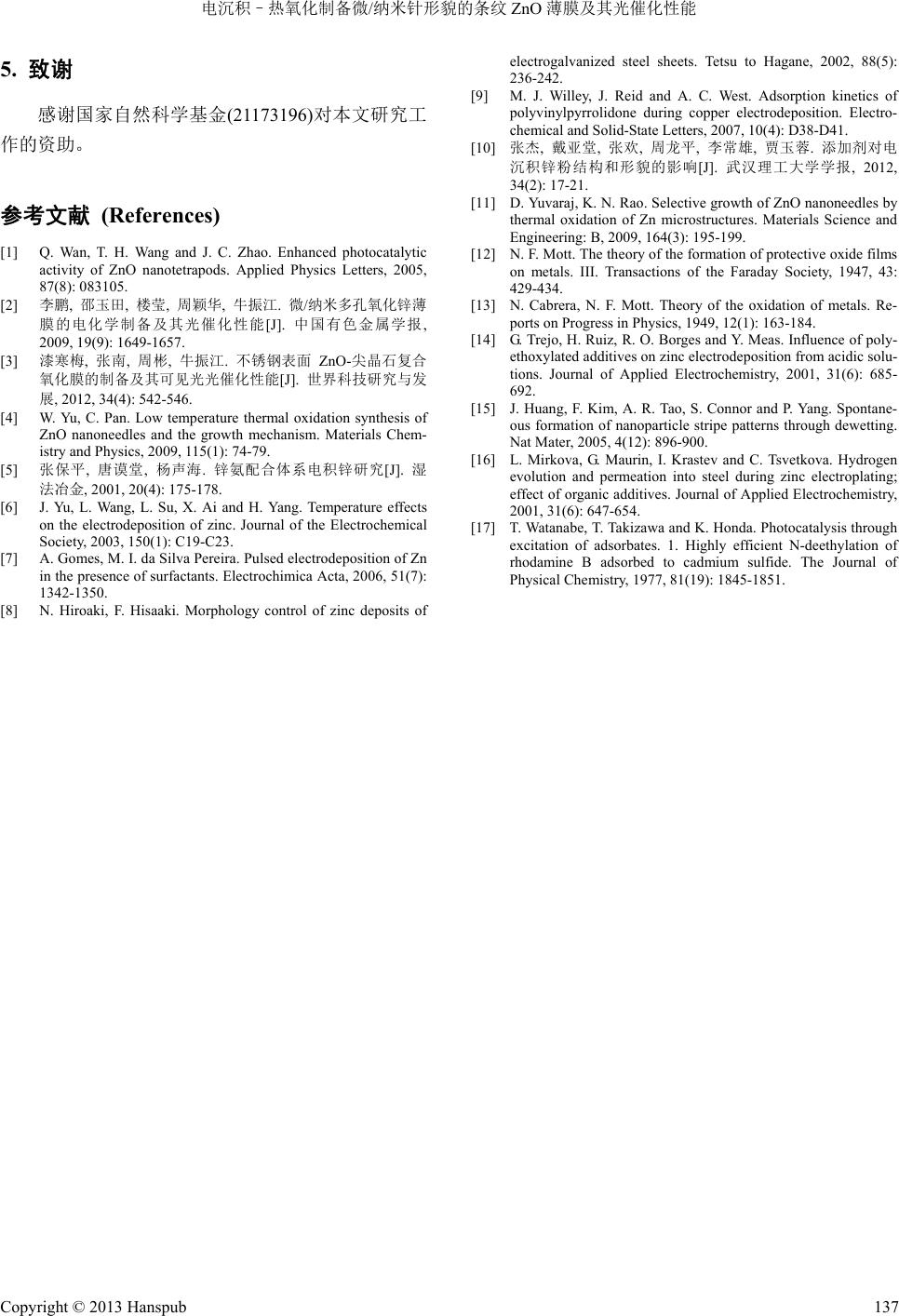

Material Sciences 材料科学, 2013, 3, 132-137 http://dx.doi.org/10.12677/ms.2013.33025 Published Online May 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ms.html) The Stripe ZnO Films with Micro/Nano Needles Preparation by Elctrodeposition-Thermal Oxidation and Their Photocatalytic Property* Nan Zhang, Chen Shao, Rongwei Ma, Hanmei Qi, Xiang Li, Zhenjiang Niu# Institute of Physical Chemistry, Key Laboratory of the Ministry of Education for Advanced Catalysis Materials, Zhejiang Key Laboratory for Chem- istry on Solid Surfaces, Zhejiang Normal University, Jinhua Email: nancy20110115@163.com, schuaxue2007@163.com, 925924937@qq.com, 526790868@qq.com, 153543720@qq.com, #nzjiang@zjnu.cn Received: Feb. 27th, 2013; revised: Mar. 1st, 2013; accepted: May 4th, 2013 Copyright © 2013 Nan Zhang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: In presence of polyvinyl pyrrolidone (PVP), the stripe morphology of Zn films were galvanostatically depos- ited on 304 stainless steel sheets at 0.03 A·cm−2 in zinc sulfate-ammonium chloride solution. The stripe ZnO films with a lot of micro/nano needles were obtained by thermal oxidation of the stripe Zn films at 350℃ for 1 h and 450℃ for 2 h in air. The structures and morphologies of Zn and ZnO films were studied by X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM). The mechanism of formation stripe morphology Zn films was discussed preliminarily. The results of photocatalytic tests reveal that the stripe ZnO films with micro/nano needles show higher activities for degra- dation of rhodamine B (RhB). Keywords: ZnO Thin Film; Stripe Morphology; Micro/Nano Needle; Elctrodeposition-Thermal Oxidation; Photocatalysis 电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO 薄膜 及其光催化性能* 张 南,邵 辰,马荣伟,漆寒梅,李 翔,牛振江# 浙江师范大学物理化学研究所,先进催化材料教育部重点实验室,固体表面反应化学浙江省重点实验室,金华 Email: nancy20110115@163.com, schuaxue2007@163.com, 925924937@qq.com, 526790868@qq.com, 153543720@qq.com, #nzjiang@zjnu.cn 收稿日期:2013 年2月27 日;修回日期:2013年3月1日;录用日期:2013 年5月4日 摘 要:以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为添加剂,在 304 不锈钢基底上,从硫酸锌–氯化铵体系中用 0.03 A·cm−2恒 电流阴极沉积得到条纹状的金属Zn膜,经350℃ 1 h,450℃ 2 h 两步热氧化得到具有大量微/纳米针的条纹ZnO 薄膜。通过 XRD、SEM 分析了金属 Zn 薄膜氧化前后的结构和表面形貌,初步讨论了条纹状金属 Zn 膜形成机 理。具有微/纳米针形貌的条纹ZnO 薄膜显示出较高的光催化降解罗丹明 B的性能。 关键词:ZnO 薄膜;条纹形貌;微/纳米针;电沉积–热氧化;光催化 1. 引言 ZnO 是宽禁带直接带隙(室温下 3.37 eV)半导体材 料,是近年来光催化领域的研究热点之一。ZnO 薄膜 光催化剂有便于分离、回收和循环利用等优点,但相 对ZnO 粉体,比表面积较小导致光催化效率低。通过 改进薄膜的形貌、提高薄膜的比表面积是改善薄膜光 *基金项目:国家自然科学基金(21173196)。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 132  电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO薄膜及其光催化性能 催化活性的有效途径之一。如 Wan 等[1]利用热蒸镀法 在Si 片上制备的纳米四针状 ZnO 薄膜,具有高的比 表面积和低的电子–空穴复合率,紫外光降解罗丹明 B(RhB)的性能优于 ZnO 粉末。 制备 ZnO薄膜的方法很多,其中热氧化电沉积的 金属 Zn膜,也能简便地制备出不同形貌的ZnO 薄膜 [2-4]。该方法可以通过调节电沉积参数如电流密度[5]、 沉积温度[6]和改变添加剂的种类及其浓度[7]等制备不 同结构和形貌的 Zn 膜,其中有机添加剂的加入能显 著改变沉积Zn 膜的形貌[8],进而可制备出不同形貌的 ZnO 薄膜。 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一种水溶性高分子,具 有胶体保护、分散性、粘结性和成膜性,被广泛用作 制备金属纳米颗粒的分散剂和稳定剂。PVP 对金属电 沉积的影响的研究也有报道。Willey等[9]研究了PVP 在电沉积Cu 过程中的吸附机理,表明PVP 能很强的 抑制 Cu 的沉积过程。张杰等[10]的研究表明,在锌氨 络合电沉积体系中添加 PVP后,由于 PVP 有较强的 吸附性且对Zn 沉积有很强的诱导作用,还能影响Zn 的晶面择优取向。 本文采用阴极电沉积–热氧化方法,在硫酸锌– 氯化铵体系中加入PVP,电沉积得到条纹状的Zn薄 膜,初步探讨了金属 Zn 电沉积过程产生条纹的机理。 Zn 膜经过空气中两步热氧化,制备出具有微/纳米针 的条纹形貌的 ZnO 薄膜。以罗丹明B(RhB)为模拟污 染物,测试了ZnO 薄膜光降解有机物的性能。 2. 实验部分 2.1. Zn 及ZnO 薄膜的制备和结构形貌分析 采用双电极体系电沉积 Zn。以 0.05 mol·dm−3 ZnSO4 + 2.0 mol·dm−3 NH4Cl 为基本镀液,质量浓度 0.005%的聚乙烯吡咯烷酮(PVP,阿拉丁试剂)为有机 添加剂。沉积时电镀液温度为30℃。阳极为 10 × 2.5 cm2的纯锌片(99.9%),阴极为6 × 1 cm2的304 型不锈 钢,不锈钢基底经机械打磨、除油、去除表面氧化物 等镀前预处理。阴阳极间距为5 cm,阴极沉积面积为 1.0 cm2 (其余部分进行绝缘处理)。不锈钢在镀液中经 0.03 A·cm−2的电流密度下阴极极化不同时间后,用去 离子水清洗后热风干燥,置于马弗炉中,在空气气氛 下先经 350℃ 煅烧 1 h,再升温至 450℃煅烧 2 h 进行 热氧化,升温速率为 10℃/min。电沉积时所用试剂均 为分析纯试剂。 采用荷兰 Philips 公司的 PW3040/60 型X射线粉 末衍射仪分析样品的结构。用日本Hitachi 公司生产 的S-4800 型场发射扫描电子显微镜观察样品表面形 貌。 2.2. ZnO 光催化性能测试 光催化反应在自制的简易光催化反应装置中进 行。以 125 W荧光高压汞灯(飞利浦公司)为光源,固 定照射到样品池的辐照强度为20 mW/cm2。10 ml浓 度为 3 mg/L的RhB 为模拟污染物,光催化薄膜的表 观面积为 1.0 cm2。光照前样品浸入 RhB 溶液于黑暗 环境中静置 30 min,使光催化薄膜与RhB 溶液达到吸 附–脱附平衡。光照开始的同时通入 60 ml/min流量 的空气,通入的空气可以起到搅拌作用并增加溶液中 的溶解 O2浓度。光催化实验后用北京普析通用的 TU-1810 型紫外可见光谱仪测试降解前后 RhB 溶液 的紫外–可见光谱图。RhB 的降解率 通过公式(1)计 算: 0t AAA 0 (1) 式中 A0、At分别表示降解前和降解后 RhB 溶液在 554 nm处的最大吸光度。 3. 结果与讨论 3.1. Zn 和ZnO 薄膜的结构 图1为电沉积金属Zn 膜加热氧化前(图1(A))后 (图1(B))的XRD 分析结果。在图1中也给出了不锈钢 基底加热前后的 XRD 衍射特征(图1(A)a 和图 1(B)a)。 不锈钢基底加热前后,均在 2 ≈ 43.6˚、44.5˚、50.7˚、 64.6˚、74.7˚和82.1˚出现衍射峰(用*号标识)。表明在 本文实验条件下,加热处理对不锈钢基底结构的影响 不大。 从图 1(A)可看出,不同条件下电沉积所得的金属 Zn 薄膜有相同的XRD衍射特征,在2 ≈ 36.3˚、38.9˚、 43.2˚、54.3˚、70.0˚、70.6˚、77.0˚、82.1˚、83.7˚和86.5˚ 均出现分别对应于六方密堆积金属Zn (002)、(100)、 (101)、(102)、(103)、(110)、(004)、(112)、(200)、(201) 晶面的衍射峰(JCPDS 87-0713,用号标识)。加入 0.005% PVP 所得的金属Zn,XRD 衍射峰的强度随着 Copyright © 2013 Hanspub 133  电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO薄膜及其光催化性能 (A) (B) Figure 1. XRD patterns of the as-prepared zinc (A) and zinc oxide (B) microstructured films: (a) stainless steel; (b) 0.005% PVP, 60 s; (c) 0.005% PVP, 300 s; (d) 0.005% PVP, 600 s; (e) no addictive, 600 s; (*), (), (◦), (•) respectively denotes the peaks of stainless steel substrate, Zn, ZnO and nameless peaks 图1. 不同条件下制备的 Zn(图A)和ZnO(图B)的XRD 图:(a) 不 锈钢基底;(b) 0.005% PVP,60 s;(c) 0.005 % PVP,300 s;(d) 0.005% PVP, 600 s;(e) 无添加剂,600 s;(*),(),(◦),(•)分别表 示煅烧前后不锈钢基底、Zn、ZnO、未能归属的衍射峰 沉积时间的延长均有增强。而且在相同电沉积时间 600 s 的情况下,无PVP 时得到的 Zn 膜无明显的晶面 择优(图1(A)e),有 PVP 时则出现较为明显的(101)晶 面择优(图1(A)d)。原因可能是强吸附性的PVP 在金 属Zn 原子排布最疏松的晶面上的吸附也往往较强 [10],抑制了垂直于基底表面方向上的(002)晶面的生 长,导致电结晶的Zn 保留了较多的(101)晶面。Yu v a r a j 等[11]认为具有晶面择优的金属 Zn 颗粒,在热氧化时 将有利于纳米针的形成。 电沉积的金属 Zn 薄膜经加热氧化后,所有的样 品均在 2 ≈ 31.8˚、34.5˚、36.3˚、47.6 ˚、56.7˚、63.0 ˚、 66.5˚、68.2˚和69.2˚出现了分别对应六方钎锌矿 ZnO (100)、(002)、(101) 、(10 2)、(110)、(103)、(200) 、(112)、 (201)晶面的衍射峰(JCPDS 79-0205,用◦号标识)。而 且无论电沉积时有无 PVP,所得的ZnO 薄膜各晶面的 XRD 衍射峰相对强度都相似,无明显的晶面择优。另 外,在热氧化后的样品中除60 s 沉积外,均出现一些 既不能归属于不锈钢基底,也不能归属于金属 Zn 或 ZnO 的衍射峰(用•标记)。在本文的实验条件下,沉积 的Zn 膜越厚,该衍射峰强度越强。根据前期的研究 结果,我们推测是在高温氧化过程中,空气/Zn 界面 的Zn 与O2接触被迅速氧化形成一层致密的ZnO 膜, 阻止颗粒内部的金属 Zn进一步氧化[12]。而在内层 Zn/ 不锈钢界面区,由于 Zn的易扩散性[13],部 分Zn在热 驱动下渗入不锈钢基底,与基底的Fe、Cr、Ni 等元 素生成合金或具有尖晶石结构特征的混合金属氧化 物[3]。但确切的原因仍需进一步探讨。 3.2. 电沉积 Zn 膜的形貌 图2所示为不同条件下电沉积 Zn 的形貌。在加 入0.005% PVP的硫酸锌–氯化铵体系中,60 s沉积 的Zn 膜由于沉积时间较短,沉积层的晶粒很小且较 为致密,在高放大倍数下可见致密的 Zn 膜上分布着 零散的颗粒,颗粒大小约为1.5 μm,未形成条纹形貌 (图2(a))。沉积 300 s的Zn 形貌则在致密的金属 Zn 膜的基础上出现了大小不一、无规则颗粒堆积的呈线 性阵列条纹的形貌,条纹厚度约为3 μm (图2(b))。沉 积600 s 的金属Zn 薄膜颗粒尺寸进一步增大,条纹形 貌更明显,线性条纹厚度增加到5 μm左右(图2(c))。 在无 PVP 时沉积的 Zn 膜无条纹形貌,由大小约 4~5 μm 左右的颗粒组成(图2(d))。 存在 PVP 时电沉积金属 Zn形成条纹形貌的可能 因素有两个:一方面,PVP 具有较高的表面活性,吸 附在电极表面,增大了金属离子沉积的过电位[14],细 化了沉积金属 Zn 颗粒。随着电沉积时间的延长,电 极表面的 PVP 浓度不断增加,大量吸附的 PVP 可能 在Zn2+电沉积的过程存在一个去润湿过程,因而有利 于Zn膜生长过程中出现条纹形貌。Huang 等[15]的研 究表明,利用一定浓度下PVP 的去润湿过程,能自组 装形成 Ag/Au 纳米颗粒的条纹形貌。本文的实验结果 也揭示,在电沉积时间少于300 s 时,金属 Zn的条纹 并不明显。表明只有当电极表面的 PVP 浓度达到一定 的临界值,才能有效的形成条纹状形貌。另一方面, 在0.03 A·cm−2电流密度下,阴极恒电流沉积过程中伴 随着一定程度的析氢反应。添加剂的加入抑制了氢在 电极表面的吸附,氢气易于从基底表面脱附[16],形成 沿着电极表面自下而上的微小氢气流,也可能诱导条 Copyright © 2013 Hanspub 134  电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO薄膜及其光催化性能 (a) (b) (c) (d) Figure 2. The SEM images of the electrodeposited Zn films under different conditions: (a) 0.005% PVP, 60 s; (b) 0.005% PVP, 300 s; (c) 0.005% PVP, 600 s; (d) without PVP, 600 s 图2. 不同条件沉积 Zn 形貌的 SEM 图:(a) 0.005% PVP,60 s; (b) 0.005% PVP,300 s;(c) 0.005% PVP,600 s;(d) 无PVP,600 s 纹形貌的形成。初步探索表明,在本文实验的溶液组 成条件下,沉积电流密度过低或过高时均不能形成这 种条纹形貌的金属Zn 薄膜。 3.3. ZnO 薄膜的形貌 不同条件沉积的金属 Zn 膜,经350℃ 1 h,450℃ (a) (b) (c) (d) Figure 3. FE-SEM patterns of zxide films: (a) 0.005% PVP, 60 s; (b) 0.005% PVP, 300 s; (c) 0.005% PVP, 600 s; (d) no addictive, 0.005% PVP,300 s;(c) 0.005,600 s;(d) 无添加剂,600 s 由金Zn 氧化 其中金属 Zn 的晶面取向和 Zn-ZnO 界面间的接触电 inc o 600 s 图3. 不同条件制备 ZnO 的SEM 图:(a) 0.005% PVP,60 s;(b) % PVP RD 分析结果,图 3可见, 属薄膜经热X 后,有PVP 时阴极沉积的 Zn表面均生长出大量的Zn O 微/纳米针(图3(a),(b),(c)),而无 PVP 时沉积的 Zn 仅有极少量纳米针形成(图3(d))。金属 Zn热氧化时形 成ZnO微/纳米针的影响因素很多。一般认为,不同 的金属 Zn 的晶面热氧化生长纳米针的速率不同[11], 2 h 两步热氧化后的 ZnO 薄膜的形貌见图 3。结合 Copyright © 2013 Hanspub 135  电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO薄膜及其光催化性能 场,是低温热氧化制备微/纳米针 ZnO的两个关键因 素[4]。但在本文的实验条件下,PVP 的加入虽然提高 了金属 Zn (101)晶面的比例,并没有高度择优,微/纳 米针均匀地生长在整个ZnO 颗粒的表面,未显示出明 显的晶面选择性。这可能是 Zn 氧化过程中,条纹形 貌有利于 Zn与O2的接触,易在整个颗粒表面形成 Zn/ZnO 核壳结构。由于Zn 2+与O2−在Zn-ZnO 界面形 成接触电场[13]和热能的驱动,Zn2+或Zn 容易较快扩 散到 ZnO/空气界面与界面的 O2−或O2结合,生成ZnO 微/纳米针。微/纳米针形貌有利于提高 ZnO 光催化剂 的比表面积,可望增强ZnO 的光催化性能。 3.4. 光催化性能测试 品为光催化剂,初始浓度 明B经辐照强度为 20 mW/ cm2 图4(A)给出了以不同样 为3 mg/L的荧光染料罗丹 的125 W 高压汞灯光照3 h 后的 UV-Vis 谱图。根 据图 4(A)最大吸光度的变化,计算得RhB 的降解率 在无光催化剂存在时为26.6% (图4(A)b);以不锈钢基 底和无 PVP 电沉积–热氧化的 ZnO 为光催化剂时, 降解率分别为45.0%和55.0%;加入 PVP电沉积 60 s、 300 s 和600 s 制备的 ZnO 薄膜为光催化剂时,降解率 依次为 48.6%、81.8%和90.6 %。可见具有条纹形貌的 微/纳米针 ZnO 薄膜有较高的光催化降解 RhB的活 性。同时,原始罗丹明B溶液最大吸收在554 nm 处, 而具有条纹形貌的微/纳米针 ZnO薄膜作为光催化剂 时,经 3 h光照后出现最大吸光度的波长出现较明显 的蓝移。罗丹明 B在光催化过程中产生 N-脱乙基类 的中间产物[1,17]是蓝移的主要 原因。表 明具有条 纹形 貌的微/纳米针 ZnO 薄膜光催化光降解 RhB 的途径与 我们前面的结果[2]有所不同,详细的机理还需进一步 探讨。图4(B)给出了以加入 PVP 电沉积 600 s所得 ZnO 薄膜作为光催化剂,罗丹明 B的吸光度变化随光照时 间的变化。随着光照时间的延长,罗丹明 B的最大吸 光度的逐步降低,而最大吸收波长也逐渐蓝移。根据 光降解反应的ln(A0/At)~t关系,可得到 ZnO 降解 RhB 的ln(A0/At)与时间呈线性关系(见图4(B)插图)。结果 显示,具有条纹形貌的微/纳米针 ZnO薄膜光催化降 解RhB 的反应符合表观一级反应的速率方程lnC0/Ct = Kapp·t (Kapp 为表观速率常数,C0为有机污染物黑暗中 静止达到吸附平衡后的浓度,Ct是光降解有机污染物 一段时间后的浓度)。根据直线斜率得到表观速率常数 (A) (B) Figure 4. (A) UV-vis absorption curves of RhB solution foiffer- ent samples: (a) 3 mg/L RhB soon; (b) photocatalyst-fr (c) the calcined stainless steel; (d) % PVP, 60 s; (e) no addictive, 的 PVP,60 s;(e) 无添 300 s;(g) 0.005% 的ZnO 薄膜降解 RhB的表观速率常数(0.012 min−1) 结论 的阴极恒电流沉积法,在锌–铵体系 0.5% PVP 得到具有条纹状金属Zn 膜。PVP 的加 达到 90% r d ee;luti 0.005 600 s; (f) 0.005% PVP, 300 s; (g) 0.005% PVP, 600 s; (B) UV-vis absorption curves of RhB solution and ln(A0/At) as a function of irradiation time for sample g 图4. (A) 不同光催化剂下RhB 的紫外-可见吸收光谱图:(a) 3 mg/L RhB 原始溶液;(b) 无样品;(c) 煅烧的不锈钢片;(d) 0.005% 加剂,600 s;(f) 0.005% PVP, PVP,600 s;(B) 样品 g的降解 RhB和ln(A0/At)与辐照时间的变 化图 约为 0.016 min−1。比文献[2]制备的微/纳米三维多孔形 貌 有所增加。 4. 1) 利用简单 中加入 00 入有效地改变了沉积 Zn 膜的形貌。利用两步热 氧化法,有效地保留了原有 Zn 膜的条纹形貌,且制 备了生长大量微/纳米针状的ZnO 薄膜材料。 2) 具有微/纳米针形貌的条纹ZnO 提高了 ZnO 薄 膜的光催化活性,经高压汞灯光照 3 h,降解率 以上。比同条件下未加添加剂制备的ZnO 薄膜的 降解率提高了35%以上。 Copyright © 2013 Hanspub 136  电沉积–热氧化制备微/纳米针形貌的条纹 ZnO薄膜及其光催化性能 Copyright © 2013 Hanspub 137 感谢国家自 科学基金(21173196)对 本文研究 工 References) [1] Q. Wan, T. H. Wang and J. C. Zhao. Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanotetrapods. Applied Physics Letters, 2005, 江. 微/纳米多孔氧化锌薄 周彬, 牛振江. 不锈钢表面 ZnO-尖 晶石复合 erature thermal oxidation synthesis of . 锌氨配合体系电积锌研究[J]. 湿 l of the Electrochemical a. Pulsed electrodeposition of Z ized steel sheets. Tetsu to Hagane, 2002, 88(5): rrolidone during copper electrodeposition. Electro- 2012, ion of Zn microstructures. Materials Science and day Society, 1947, 43: ogress in Physics, 1949, 12(1): 163-184. acidic solu- rmation of nanoparticle stripe patterns through dewetting. ing zinc electroplating; s. 1. Highly efficient N-deethylation of 5. 致谢 然 作的资助。 参考文献 ( 87(8): 083105. [2] 李鹏, 邵玉田, 楼莹, 周颖华, 牛振 膜的电化学制备及其光催化性能[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(9): 1649-1657. [3] 漆寒梅, 张南, 氧化膜的制备及其可见光光催化性能[J]. 世界科技研究与发 展, 2012, 34(4): 542-546. [4] W. Yu, C. Pan. Low temp ZnO nanoneedles and the growth mechanism. Materials Chem- istry and Physics, 2009, 115(1): 74-79. [5] 张保平, 唐谟堂, 杨声海 法冶金, 2001, 20(4): 175-178. [6] J. Yu, L. Wang, L. Su, X. Ai and H. Yang. Temperature effects on the electrodeposition of zinc. Journa Society, 2003, 150(1): C19-C23. [7] A. Gomes, M. I. da Silva Pereirn rho in the presence of surfactants. Electrochimica Acta, 2006, 51(7): 1342-1350. [8] N. Hiroaki, F. Hisaaki. Morphology control of zinc deposits of electrogalvan 236-242. [9] M. J. Willey, J. Reid and A. C. West. Adsorption kinetics of polyvinylpy chemical and Solid-State Letters, 2007, 10(4): D38-D41. [10] 张杰, 戴亚堂, 张欢, 周龙平, 李常 雄, 贾玉蓉. 添加剂对电 沉积锌粉结构和形貌的影响[J]. 武汉理工大学学报, 34(2): 17-21. [11] D. Yuvaraj, K. N. Rao. Selective growth of ZnO nanoneedles by thermal oxidat Engineering: B, 2009, 164(3): 195-199. [12] N. F. Mott. The theory of the formation of protective oxide films on metals. III. Transactions of the Fara 429-434. [13] N. Cabrera, N. F. Mott. Theory of the oxidation of metals. Re- ports on Pr [14] G. Trejo, H. Ruiz, R. O. Borges and Y. Meas. Influence of poly- ethoxylated additives on zinc electrodeposition from tions. Journal of Applied Electrochemistry, 2001, 31(6): 685- 692. [15] J. Huang, F. Kim, A. R. Tao, S. Connor and P. Yang. Spontane- ous fo Nat Mater, 2005, 4(12): 896-900. [16] L. Mirkova, G. Maurin, I. Krastev and C. Tsvetkova. Hydrogen evolution and permeation into steel dur effect of organic additives. Journal of Applied Electrochemistry, 2001, 31(6): 647-654. [17] T. Watanabe, T. Takizawa and K. Honda. Photocatalysis through excitation of adsorbate damine B adsorbed to cadmium sulfide. The Journal of Physical Chemistry, 1977, 81(19): 1845-1851. |