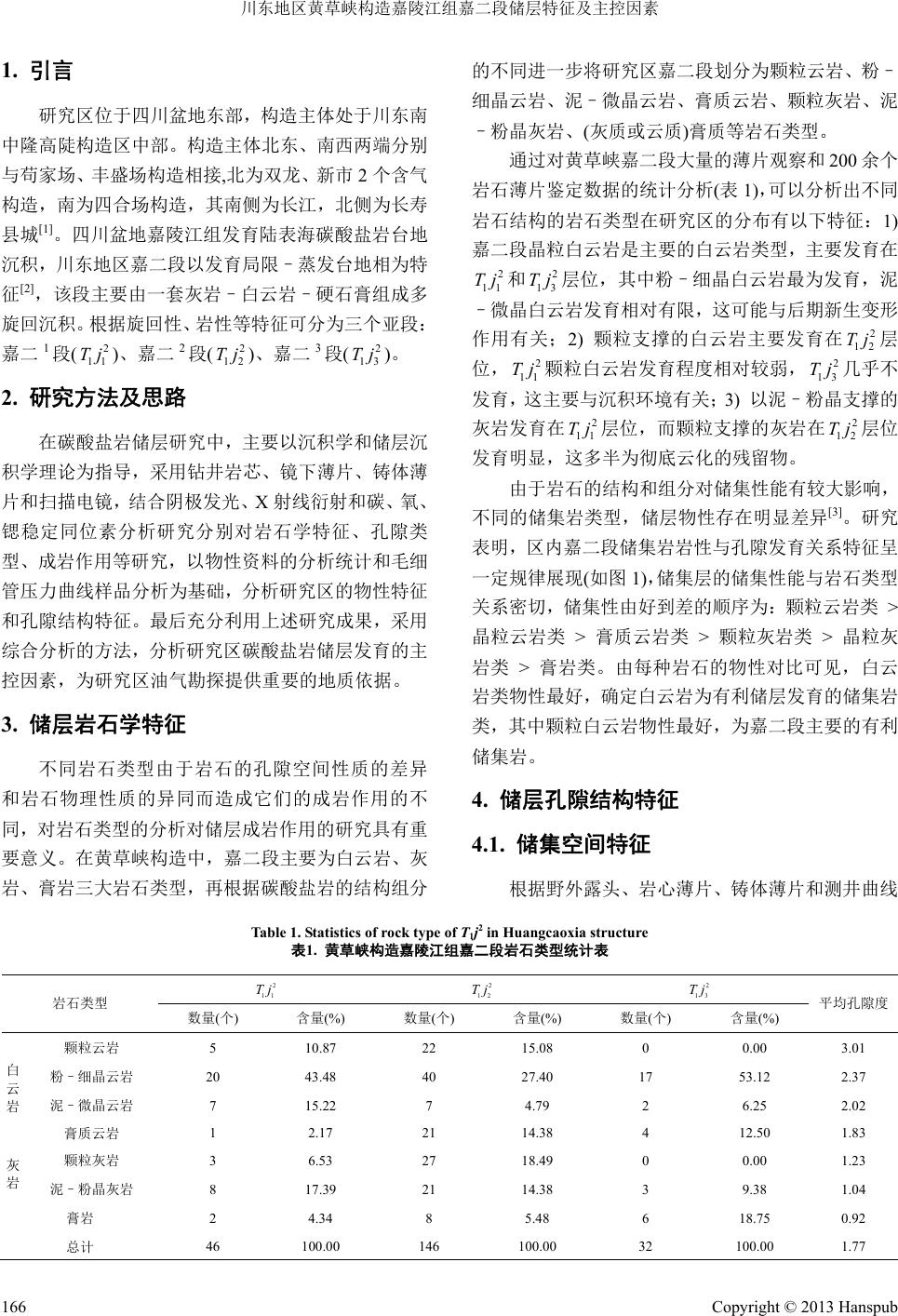

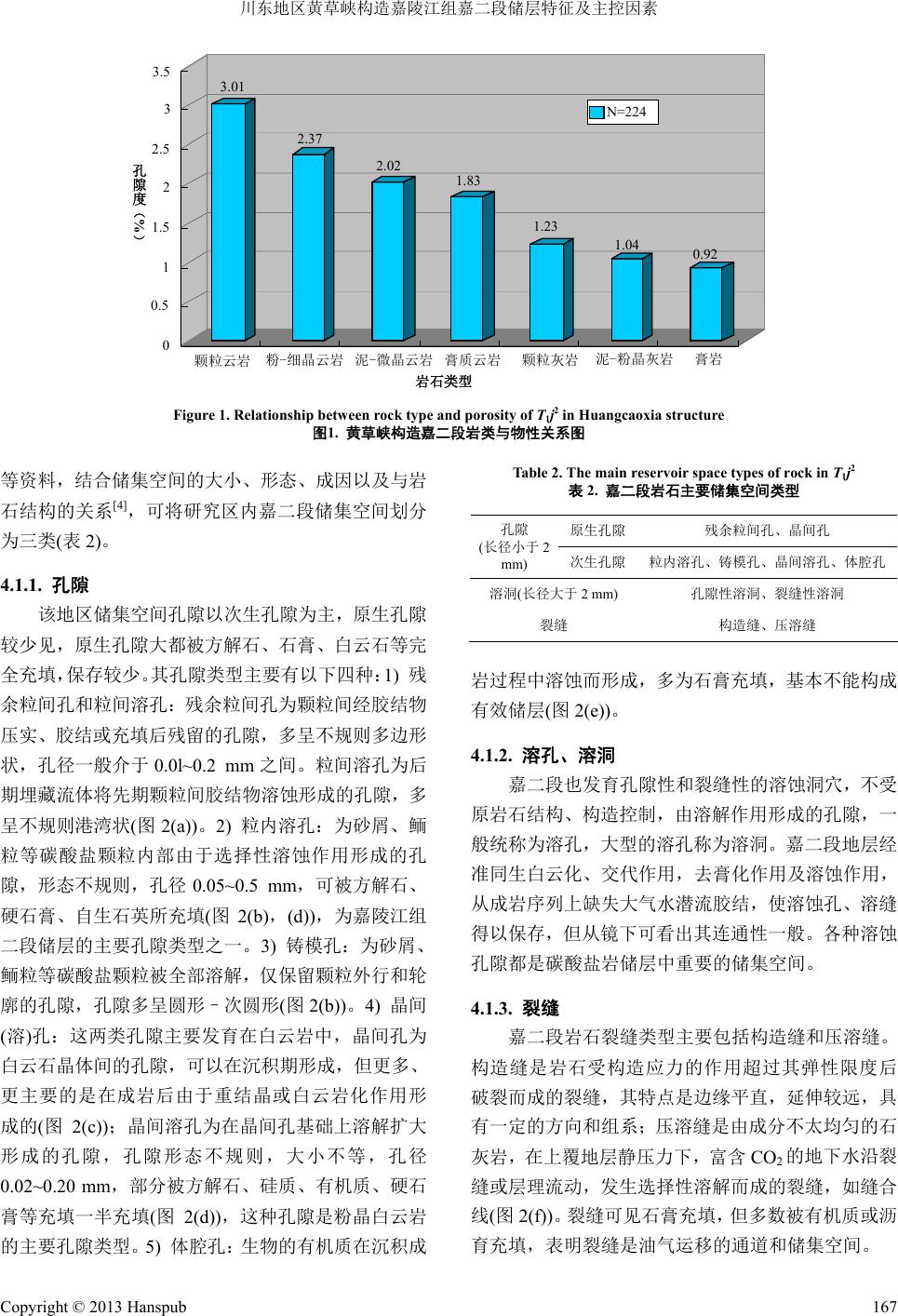

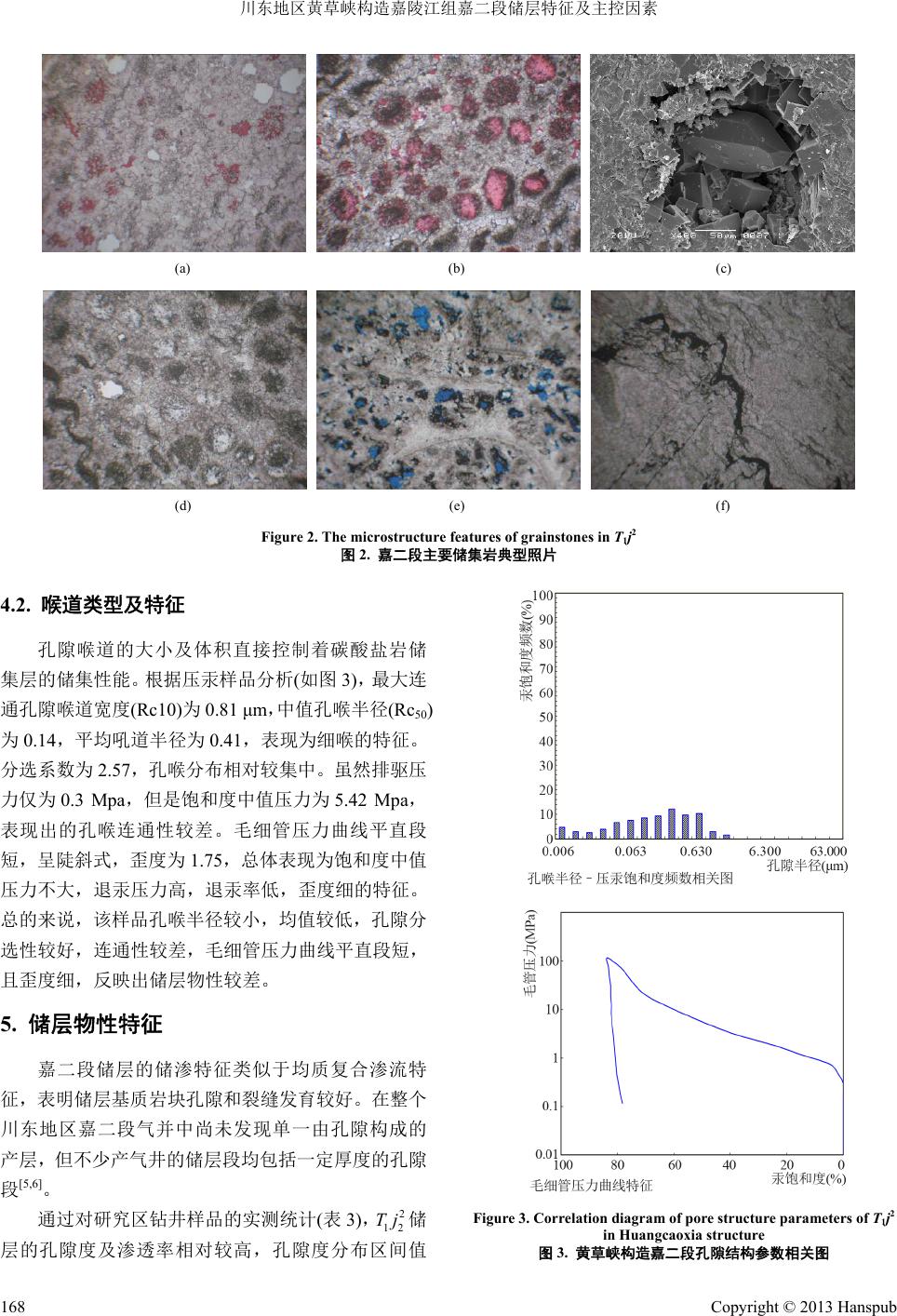

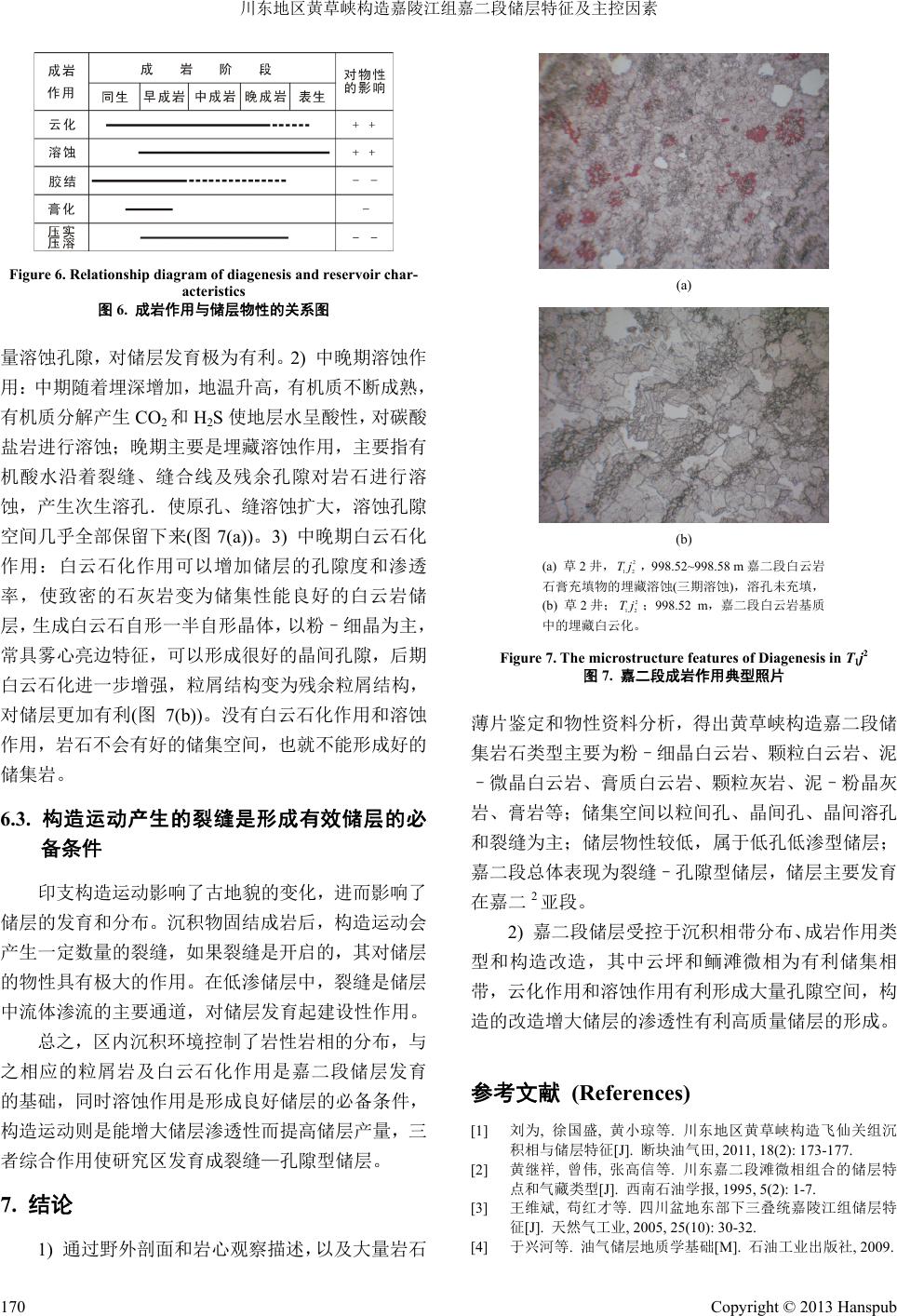

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 165-171 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.33024 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Characteristics and Controlling Factors of Second Member of Jialingjiang Formation Reservoir in the Huangcaoxia Structure of East Sichuan Wei Wang1, Mingyi Hu1, Zhonggui Hu1, Shouchun Che n2, Yo ngfang Li1, Long Dai1, Dan Wang1, Quansheng Cai1, Yongli Pan1, Zhifeng Wang1 1College of Geoscience, Yangtze University, Wuhan 2Chongqing Gas District of Southwest Oil and Gas Company of CNPC, Chongqing Email: 343850166@qq.com Received: Mar. 27th, 2013; revised: Apr. 21st, 2013; accepted: May 2nd, 2013 Copyright © 2013 Wei Wang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: The Jia-2 member is the main reservoir and gas-bearing interval of Jialingjiang formation in the Northeastern Sichuan area. Research on the reservoir has guiding significance to exploration and developing of this area, since Huangcaoxia structure is one of the main favorable areas. Based on the analysis of core, thin section and well logging data, second member of Jialingjiang Formation in Huangcaoxia structures of East Sichuan is identified as different types of dolostone reservoirs, which mainly develop in the subsection of . The reservoir type is defined as frac- ture-pore type, and the main reservoir spaces are intergranular denudation pore, intercrystalline pore, intercrystalline denudation pore, tectonic fractures and pressolutional fractures. The reservoir is controlled and influenced by sedimen- tary facies, diagenesis and tectonic factor. The dolomite flat and Oolite bank microfacies are the best reservoir facies belt. Dolomitization and denudation can help to form many pore spacies, and permeability of the reservoir can be enlarged by tectonic factor. These contribute to form a high quality reservoir. 2 12 Tj Keywords: East Sichuan; Huangcaoxia Structure; Jia-2 Member; Reservoir Characteristics, Controlling Factors 川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段 储层特征及主控因素 王 伟1,胡明毅 1,胡忠贵 1,陈守春 2,李永芳1,代 龙1,王 丹1,蔡全升 1,潘勇利1,王志峰1 1长江大学地球科学学院,武汉 2中国石油西南油气田分公司重庆气矿,重庆 Email: 343850166@qq.com 收稿日期:2013 年3月27 日;修回日期:2013年4月21 日;录用日期:2013年5月2日 摘 要:嘉二段是川东地区嘉陵江组主要储层发育段和含气层段,而黄草峡构造是主要的有利储层发育区之一, 对其储层研究对该地区勘探开发具有重要的指导意义。通过岩心、薄片、测井资料的综合分析,认为川东地区 黄草峡构造嘉二段主要储集岩为颗粒云岩和晶粒云岩,储集空间主要为粒内溶孔、晶间孔、晶间溶孔和构造缝、 压溶缝;储层主要发育在嘉二 2亚段,储集类型属裂缝–孔隙型。其储层发育受控于沉积相带分布、成岩作用 类型和构造改造,其中云坪和鲕滩微相为有利储集相带,云化作用和溶蚀作用有利形成大量孔隙空间,构造的 改造增大储层的渗透性有利高质量储层的形成。 关键词:川东地区;黄草峡;嘉二段;储层特征;主控因素 Copyright © 2013 Hanspub 165  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 Copyright © 2013 Hanspub 11 1 2 13 2 11 Tj 2 13 2 12 2 11 2 13 2 11 2 12 2 11 Tj 2 12 Tj 2 13 Tj 1. 引言 的不同进一步将研究区嘉二段划分为颗粒云岩、粉– 细晶云岩、泥–微晶云岩、膏质云岩、颗粒灰岩、泥 –粉晶灰岩、(灰质或云质)膏质等岩石类型。 研究区位于四川盆地东部,构造主体处于川东南 中隆高陡构造区中部。构造主体北东、南西两端分别 与苟家场、丰盛场构造相接,北为双龙、新市 2个含气 构造,南为四合场构造,其南侧为长江,北侧为长寿 县城[1]。四川盆地嘉陵江组发育陆表海碳酸盐岩台地 沉积,川东地区嘉二段以发育局限–蒸发台地相为特 征[2],该段主要由一套灰岩–白云岩–硬石膏组成多 旋回沉积。根据旋回性、岩性等特征可分为三个亚段: 嘉二 1段(Tj)、嘉二2段(Tj)、嘉二3段(Tj)。 2 2 2 通过对黄草峡嘉二段大量的薄片观察和 200 余个 岩石薄片鉴定数据的统计分析(表1),可以分析出不同 岩石结构的岩石类型在研究区的分布有以下特征:1) 嘉二段晶粒白云岩是主要的白云岩类型,主要发育在 和Tj 层位,其中粉–细晶白云岩最为发育,泥 –微晶白云岩发育相对有限,这可能与后期新生变形 作用有关;2) 颗粒支撑的白云岩主要发育在Tj 层 位,Tj 颗粒白云岩发育程度相对较弱,Tj 几乎不 发育,这主要与沉积环境有关;3) 以泥–粉晶支撑的 灰岩发育在Tj 层位,而颗粒支撑的灰岩在Tj 层位 发育明显,这多半为彻底云化的残留物。 2. 研究方法及思路 在碳酸盐岩储层研究中,主要以沉积学和储层沉 积学理论为指导,采用钻井岩芯、镜下薄片、铸体薄 片和扫描电镜,结合阴极发光、X射线衍射和碳、氧、 锶稳定同位素分析研究分别对岩石学特征、孔隙类 型、成岩作用等研究,以物性资料的分析统计和毛细 管压力曲线样品分析为基础,分析研究区的物性特征 和孔隙结构特征。最后充分利用上述研究成果,采用 综合分析的方法,分析研究区碳酸盐岩储层发育的主 控因素,为研究区油气勘探提供重要的地质依据。 由于岩石的结构和组分对储集性能有较大影响, 不同的储集岩类型,储层物性存在明显差异[3]。研究 表明,区内嘉二段储集岩岩性与孔隙发育关系特征呈 一定规律展现(如图1),储集层的储集性能与岩石类型 关系密切,储集性由好到差的顺序为:颗粒云岩类 > 晶粒云岩类 > 膏质云岩类 > 颗粒灰岩类 > 晶粒灰 岩类 > 膏岩类。由每种岩石的物性对比可见,白云 岩类物性最好,确定白云岩为有利储层发育的储集岩 类,其中颗粒白云岩物性最好,为嘉二段主要的有利 储集岩。 3. 储层岩石学特征 不同岩石类型由于岩石的孔隙空间性质的差异 和岩石物理性质的异同而造成它们的成岩作用的不 同,对岩石类型的分析对储层成岩作用的研究具有重 要意义。在黄草峡构造中,嘉二段主要为白云岩、灰 岩、膏岩三大岩石类型,再根据碳酸盐岩的结构组分 4. 储层孔隙结构特征 4.1. 储集空间特征 根据野外露头、岩心薄片、铸体薄片和测井曲线 Table 1. Statistics of rock type of T1j2 in Huangcaox ia structure 表1. 黄草峡构造嘉陵江组嘉二段岩石类型统计表 岩石类型 数量(个) 含量(%) 数量(个) 含量(%) 数量(个) 含量(%) 平均孔隙度 颗粒云岩 5 10.87 22 15.08 0 0.00 3.01 粉–细晶云岩 20 43.48 40 27.40 17 53.12 2.37 泥–微晶云岩 7 15.22 7 4.79 2 6.25 2.02 白 云 岩 膏质云岩 1 2.17 21 14.38 4 12.50 1.83 颗粒灰岩 3 6.53 27 18.49 0 0.00 1.23 灰 岩 泥–粉晶灰岩 8 17.39 21 14.38 3 9.38 1.04 膏岩 2 4.34 8 5.48 6 18.75 0.92 总计 46 100.00 146 100.00 32 100.00 1.77 166  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 3.01 2.37 2.02 1.83 1.23 1.04 0.92 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 % 颗粒云岩 泥-微晶云岩 岩石类型 N =224 粉-细晶云岩 膏质云岩颗粒灰岩 泥-粉晶灰岩 膏岩 Figure 1. Relationship between rock type and porosity of T1j2 in Huangcaoxia structure 图1. 黄草峡构造嘉二段岩类与物性关系图 等资料,结合储集空间的大小、形态、成因以及与岩 石结构的关系[4],可将研究区内嘉二段储集空间划分 为三类(表2)。 4.1.1. 孔隙 该地区储集空间孔隙以次生孔隙为主,原生孔隙 较少见,原生孔隙大都被方解石、石膏、白云石等完 全充填,保存较少。其孔隙类型主要有以下四种:1) 残 余粒间孔和粒间溶孔:残余粒间孔为颗粒间经胶结物 压实、胶结或充填后残留的孔隙,多呈不规则多边形 状,孔径一般介于 0.0l~0.2 mm之间。粒间溶孔为后 期埋藏流体将先期颗粒间胶结物溶蚀形成的孔隙,多 呈不规则港湾状(图2(a))。2) 粒内溶孔:为砂屑、鲕 粒等碳酸盐颗粒内部由于选择性溶蚀作用形成的孔 隙,形态不规则,孔径 0.05~0.5 mm,可被方解石、 硬石膏、自生石英所充填(图2(b),(d)),为嘉陵江组 二段储层的主要孔隙类型之一。3) 铸模孔:为砂屑、 鲕粒等碳酸盐颗粒被全部溶解,仅保留颗粒外行和轮 廓的孔隙,孔隙多呈圆形–次圆形(图2(b))。4) 晶间 (溶)孔:这两类孔隙主要发育在白云岩中,晶间孔为 白云石晶体间的孔隙,可以在沉积期形成,但更多、 更主要的是在成岩后由于重结晶或白云岩化作用形 成的(图2(c));晶间溶孔为在晶间孔基础上溶解扩大 形成的孔隙,孔隙形态不规则,大小不等,孔径 0.02~0.20 mm,部分被方解石、硅质、有机质、硬石 膏等充填一半充填(图2(d)),这种孔隙是粉晶白云岩 的主要孔隙类型。5) 体腔孔:生物的有机质在沉积成 Table 2. The main reservoir space types of rock in T1j2 表2. 嘉二段岩石主要储集空间类型 原生孔隙 残余粒间孔、晶间孔 孔隙 (长径小于 2 mm) 次生孔隙 粒内溶孔、铸模孔、晶间溶孔、体腔孔 溶洞(长径大于 2 mm) 孔隙性溶洞、裂缝性溶洞 裂缝 构造缝、压溶缝 岩过程中溶蚀而形成,多为石膏充填,基本不能构成 有效储层(图2(e))。 4.1.2. 溶孔、溶洞 嘉二段也发育孔隙性和裂缝性的溶蚀洞穴,不受 原岩石结构、构造控制,由溶解作用形成的孔隙,一 般统称为溶孔,大型的溶孔称为溶洞。嘉二段地层经 准同生白云化、交代作用,去膏化作用及溶蚀作用, 从成岩序列上缺失大气水潜流胶结,使溶蚀孔、溶缝 得以保存,但从镜下可看出其连通性一般。各种溶蚀 孔隙都是碳酸盐岩储层中重要的储集空间。 4.1.3. 裂缝 嘉二段岩石裂缝类型主要包括构造缝和压溶缝。 构造缝是岩石受构造应力的作用超过其弹性限度后 破裂而成的裂缝,其特点是边缘平直,延伸较远,具 有一定的方向和组系;压溶缝是由成分不太均匀的石 灰岩,在上覆地层静压力下,富含 CO2的地下水沿裂 缝或层理流动,发生选择性溶解而成的裂缝,如缝合 线(图2(f))。裂缝可见石膏充填,但多数被有机质或沥 育充填,表明裂缝是油气运移的通道和储集空间。 Copyright © 2013 Hanspub 167  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Figure 2. The microstructure fe atures of grainst ones in T1j2 图2. 嘉二段主要储集岩典型照片 4.2. 喉道类型及特征 孔隙喉道的大小及体积直接控制着碳酸盐岩储 集层的储集性能。根据压汞样品分析(如图3),最 大连 通孔隙喉道宽度(Rc10)为0.81 μm,中值孔喉半径(Rc50) 为0.14,平均吼道半径为 0.41,表现为细喉的特征。 分选系数为 2.57,孔喉分布相对较集中。虽然排驱压 力仅为 0.3 Mpa,但是饱和度中值压力为5.42 Mpa, 表现出的孔喉连通性较差。毛细管压力曲线平直段 短,呈陡斜式,歪度为 1.75,总体表现为饱和度中值 压力不大,退汞压力高,退汞率低,歪度细的特征。 总的来说,该样品孔喉半径较小,均值较低,孔隙分 选性较好,连通性较差,毛细管压力曲线平直段短, 且歪度细,反映出储层物性较差。 5. 储层物性特征 嘉二段储层的储渗特征类似于均质复合渗流特 征,表明储层基质岩块孔隙和裂缝发育较好。在整个 川东地区嘉二段气并中尚未发现单一由孔隙构成的 产层,但不少产气井的储层段均包括一定厚度的孔隙 段[5,6]。 通过对研究区钻井样品的实测统计(表3), Tj 储 层的孔隙度及渗透率相对较高,孔隙度分布区间值 2 12 Figure 3. Correlation diagram of pore structure parameters of T1j2 in Huangcaoxia structure 图3. 黄草峡构造嘉二段孔隙结构参数相关图 Copyright © 2013 Hanspub 168  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 Table 3. Physical statistics of cert ain coring well of T1j2 in Huang- caoxia structure y = 0.2399Ln(x) + 3.1983 R 2 =0.0435 0 5 10 15 20 0.001 0.01 0.1 1 10 100 N=95 表3. 黄草峡构造嘉二段部分取芯井物性统计表 层位 井号 分析井段(m) 孔隙度区 间值(%) 平均孔 隙度(%) 渗透率区间值 (×10−3 μm2) 渗透率(×l0 −3 2 11 Tj 草5 1052.00~1058.33 0.32~10.43 1.46 <0.01~1.47 草2 980.18~999.70 0.46~9.65 2.35 <0.01~7.3 2 12 Tj 2 13 Tj 草6 1221.02~1244.05 0.25~18.8 2.44 <0.01~56.7 草3 1502.20~1525.97 0.37~4.66 0.97 <0.01~0.286 μm 2 ) 0.25%~18.8%,平均孔隙度一般在 2.35%左右,最高 孔隙度达18.8%,渗透率一般小于 0.001 × l0−3 μm2, 最大为 56.7 × l0−3 μm2。Tj储层其物性明显变差,储 层的孔隙度较低,通常为0.32%~10.43% ,岩心平均 孔隙度 1.46%左右,渗透率变化较大,大多数小于1 × 10−3 μm2,属较明显的低孔低渗储层。 Tj 储层相对 差,以相对致密的含膏岩为主,有效储层厚度很小, 其孔隙度与渗透率均较低。 2 11 2 13 从每个亚段层位的物性差异可以看出,嘉二段储 层存在非均质性,其非均质性受沉积、成岩和构造等 因素的综合影响而成。而从总体上看,嘉二段整体的 孔隙度与渗透率普遍都偏低,物性较差,属于低孔低 渗型储层。 从二者关系分布图可以看出(图4),嘉二段储层具 有明显的双重介质特征,其孔隙度与渗透率均呈弱的 正相关,相关系数为 0.21,该结果可能受裂缝作用影 响。储层总体表现出过渡型中的裂缝–孔隙性储层的 特征。 6. 储层主控因素 川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层的发 育主要受沉积相、成岩作用及构造运动等因素的控 制,相互促进,相互作用[7]。 6.1. 沉积环境控制着主要储层的大致分布范围 川东地区黄草峡构造嘉二段碳酸盐岩储层具有 典型的相控型储层特征,沉积微相是储层形成的沉积 基础,沉积相类型不同,可以造成沉积物粒的大小、 排列方向、砂体形态等不同,并最终影响储层物性的 非均质程度。根据岩心孔隙度分析资料表明(如图5), 研究区五种典型微相的孔隙度由高至底分别为:云 坪、鲕滩、砂屑滩、膏云坪、膏坪,其中云坪、鲕滩 Figure 4. Relationship diagram of por osit y and permeability of T1j2 in Huangcaoxia structure 图4. 黄草峡构造嘉二段孔隙度和渗透率关系图 0 0.5 1 2 3 鲕粒滩 云坪 膏云坪 膏坪 =80 N 砂屑滩 1.5 2.5 沉积微相类 型 Figure 5. The histogram showing distribution of core porosity of various sedimentary microfacies in T1j2 in Huangcaoxia structure 图5. 黄草峡构造嘉二段不同沉积微相的岩心孔隙度分布直方图 是最有利于形成储层的沉积微相,分别形成粉晶云岩 和鲕粒灰岩为储层的形成提供了早期的物质基础;砂 屑滩次之,而膏云坪储层相对较差,膏坪主要发育于 盖层。 6.2. 成岩作用影响储集空间演化和孔隙 结构特征 川东地区嘉陵江组年代老、埋藏深,经历了多期 构造运动,其中常见的成岩作用及其对岩石物性的影 响见图 6。储层在成岩阶段,压实、胶结、石膏化等 作用对储层发育极为不利,其大大降低了储层孔隙度 和渗透率,具有破坏性作用。而具有建设性作用主要 是白云石化作用和溶蚀作用[8,9]。通过野外露头样品和 有关岩芯资料分析,以下三种作用与储层发育关系最 大。 1) 表生溶滤作用:碳酸盐岩埋藏后,遭受大气淡 水淋滤,进行选择性溶蚀,溶蚀现象的发生会产生大 Copyright © 2013 Hanspub 169  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 Figure 6. Relati onship d iagram of diagenesis and reservo ir char- acteristics 图6. 成岩作用与储层物性的关系图 量溶蚀孔隙,对储层发育极为有利。2) 中晚期溶蚀作 用:中期随着埋深增加,地温升高,有机质不断成熟, 有机质分解产生CO2和H2S使地层水呈酸性,对碳酸 盐岩进行溶蚀;晚期主要是埋藏溶蚀作用,主要指有 机酸水沿着裂缝、缝合线及残余孔隙对岩石进行溶 蚀,产生次生溶孔.使原孔、缝溶蚀扩大,溶蚀孔隙 空间几乎全部保留下来(图7(a))。3) 中晚期白云石化 作用:白云石化作用可以增加储层的孔隙度和渗透 率,使致密的石灰岩变为储集性能良好的白云岩储 层,生成白云石自形一半自形晶体,以粉–细晶为主, 常具雾心亮边特征,可以形成很好的晶间孔隙,后期 白云石化进一步增强,粒屑结构变为残余粒屑结构, 对储层更加有利(图7(b)) 。没有白云石化作用和溶蚀 作用,岩石不会有好的储集空间,也就不能形成好的 储集岩。 6.3. 构造运动产生的裂缝是形成有效储层的必 备条件 印支构造运动影响了古地貌的变化,进而影响了 储层的发育和分布。沉积物固结成岩后,构造运动会 产生一定数量的裂缝,如果裂缝是开启的,其对储层 的物性具有极大的作用。在低渗储层中,裂缝是储层 中流体渗流的主要通道,对储层发育起建设性作用。 总之,区内沉积环境控制了岩性岩相的分布,与 之相应的粒屑岩及白云石化作用是嘉二段储层发育 的基础,同时溶蚀作用是形成良好储层的必备条件, 构造运动则是能增大储层渗透性而提高储层产量,三 者综合作用使研究区发育成裂缝—孔隙型储层。 7. 结论 1) 通过野外剖面和岩心观察描述,以及大量岩石 (a) (b) (a) 草2井,Tj ,998.52~998.58 m嘉二段白云岩 石膏充填物的埋藏溶蚀(三期溶蚀),溶孔未充填, (b) 草2井; ;998.52 m,嘉二段白云岩基质 中的埋藏白云化。 2 12 2 12 Tj Figure 7. The microstructure features of Diagenesis in T1j2 图7. 嘉二段成岩作用典型照片 薄片鉴定和物性资料分析,得出黄草峡构造嘉二段储 集岩石类型主要为粉–细晶白云岩、颗粒白云岩、泥 –微晶白云岩、膏质白云岩、颗粒灰岩、泥–粉晶灰 岩、膏岩等;储集空间以粒间孔、晶间孔、晶间溶孔 和裂缝为主;储层物性较低,属于低孔低渗型储层; 嘉二段总体表现为裂缝–孔隙型储层,储层主要发育 在嘉二 2亚段。 2) 嘉二段储层受控于沉积相带分布、成岩作用类 型和构造改造,其中云坪和鲕滩微相为有利储集相 带,云化作用和溶蚀作用有利形成大量孔隙空间,构 造的改造增大储层的渗透性有利高质量储层的形成。 参考文献 (References) [1] 刘为, 徐国盛, 黄小琼等. 川东地区黄草峡构造飞仙关组沉 积相与储层特征[J]. 断块油气田, 2011, 18(2): 173-177. [2] 黄继祥, 曾伟, 张高信等. 川东嘉二段滩微相组合的储层特 点和气藏类型[J]. 西南石油学报, 1995, 5(2): 1-7. [3] 王维斌, 苟红才等. 四川盆地东部下三叠统嘉陵江组储层特 征[J]. 天然气工业, 2005, 25(10): 30-32. [4] 于兴河等. 油气储层地质学基础[M]. 石油工业出版社, 2009. Copyright © 2013 Hanspub 170  川东地区黄草峡构造嘉陵江组嘉二段储层特征及主控因素 Copyright © 2013 Hanspub 171 [5] 曾伟, 强平, 黄继祥等 . 川东地区嘉陵江组嘉二段储层成因 模式[J]. 石油实验地质, 1997, 19(1): 82-87. [6] 刘宏, 蔡正旗, 郑超等. 大池干井构造带嘉二 2储层特征及有 利区预测[J]. 天然气地球科学, 2004, 15(6): 614-618. [7] 曾伟等. 川东嘉二段储层概念模式[J]. 岩相古地理, 1996, 10: 22-30. [8] 邹定永, 孔令霞. 大池干井、黄草峡构造嘉二 2储层预测[J]. 天然气工业, 2004, 25(增刊 A): 57-60. [9] 曾伟等. 川东嘉二段气藏形成的沉积、成岩控制作用[J]. 石 油勘探与开发, 1998, 6(3): 22-25. |